|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера My personal blog./Записи в блоге |

|

My personal blog.

Голосов: 1 Адрес блога: http://abdullin.blogspot.com/ Добавлен: 2010-01-26 23:41:06 блограйдером rusfbm |

|

Морфогенетическое поле - разговор с эмбриологом

2011-08-04 00:30:00 (читать в оригинале)Каждый из нас когда-то был крошечным комком клеток.

Во всей биологии, пожалуй, развитие организма можно назвать одним из наиболее поразительных и фундаментальных процессов. В нем же, на мой взгляд, находятся ответы на многие вопросы, касающиеся эволюции. В обоих случаях мы имеем дело с «превращением». Мне довелось поговорить со специалистом, непосредственно изучающим и наблюдающим эти вещи.

Ниже интервью, которое я взял у научного сотрудника лаборатории (Германия), специализирующейся на эмбриологии высших позвоночных, в особенности млекопитающих. Моего собеседника зовут Николай. Его отдел занимается вопросами раннего развития (возникновение полярности), движения клеток и возникновения сердца.

Подробнее не сообщаю: инкогнито в данном случае – это возможность свободно высказаться на важные темы, не обдумывая при этом, насколько политкорректным будет ответ. Я заинтересован в максимальной откровенности. Полагаю, засчет этого интервью выиграло. Мы обсудили в числе прочего, работает ли биогенетический закон, почему эмбриологи говорят о «полях», в чем неполнота неодарвинизма, какова роль генов, и другие вопросы, важные для понимания живого.

Текст плотный, для вдумчивого чтения.

В 2005 году журнал Science составил список ключевых 125 вопросов, ответы на которые науке не известны, и которые должны служить ориентиром для исследований будущих десятилетий. Среди них из относящихся к развитию организма:

How is asymmetry determined in the embryo?

How do organs and whole organisms know when to stop growing?

How do limbs, fins, and faces develop and evolve?

Why doesn't a pregnant woman reject her fetus?

Вы могли бы обрисовать круг нашего незнания в области эмбриологии – что вам представляется существенным и наиболее трудным. Иными словами, какие важные вещи в этом направлении мы на сегодняшний момент не знаем/не понимаем?

По поводу пунктов приведенных Вами. Первый вопрос связан с разрушением симметрии (возникновением ассиметрии), которое сопровождает развитие. При этом возникает несколько осей. Сегодня особо актуальным является возникновение право-левой ассиметрии. Второй вопрос связан с контролем развития и взрослого состояния (морфостаз). Он важен и с медицинской точки зрения, канцерогенез – это, по сути, нарушенный контроль роста и дифференцировки. Третий вопрос связан непосредственно с причинами формообразования и актуален с точки зрения теории эволюции. Делаются попытки использовать данные эмбриологии для построения модифицированной теории эволюции, так называемой evo-devo.

Конкретный ответ на Ваш вопрос о нерешенных проблемах не так прост. С одной стороны, можно смело утверждать, что в понимании процессов возникновения ассиметрии, возникновения и поддержания правильной формы и причинах развития органов мы пока не продвинулись достаточно далеко. Однако факт и то, что огромное количество публикаций посвящено темам биологии развития, и если судить по количеству, мы все ближе и ближе к ответам. Я давно заметил, что научно популярные обзоры некоторых этих работ, которые можно найти, например, на сайте elementy.ru заканчиваются всегда на оптимистической ноте. Но это не совсем соответствует положению дел. Почему?

У нас в руках отдельные нити, что дает надежду выхода из лабиринта, двигаясь вдоль этих нитей. Но ирония в том, что нитей этих все больше и больше, и клубок начинает запутываться все сильнее и сильнее. У нас нет ответа на фундаментальный вопрос: как из нитей возникает одежда, другими словами, как из отдельных процессов возникает стабильная форма организма. Поэтому ответы на отдельные вопросы пока не приближают нас к ответу на главный.

Основная проблема заключается в том, что практически не существует теоретической биологии. Если прорывы в физике в начале 20 века были возможны благодаря взаимодействию экспериментаторов с такими теоретиками как Бор, Эйнштейн, Гейзенберг, то сегодня структурных предпосылок для таких теоретических величин, по крайней мере, в эмбриологии не видно. Это можно объяснить сложностью проблемы. И, кстати, именно отсутствие теоретической биологии и эмбриологии хорошо демонстрирует мой тезис: от понимания механизмов мы сильно удалены.

Хотя сегодня и говорят о приоритете функциональных исследований над описательными, сами функциональные исследования, в принципе, тоже являются описательными. Например, мы можем различными способами отключать (или стимулировать) гены или их функцию в целом организме у мышей (knock-out, knock-in), у лягушек и рыб инъекцией блокирующих последовательностей (morpholino). Затем изучаем фенотип и описываем результат отключения гена на морфологию. После этого мы можем изучить и влияние на экспрессию других генов. Но сам механизм произведенного эффекта на форму вовсе не ясен. Между молекулярной биологией и эмбриологией зияет огромная пропасть. Показать, что отсутствие функции гена приводит к отсутствию развития структуры или нарушению его формы, не значит показать, что этот ген действительно делает и какую роль он играет в оркестре формообразования. Первый этап молекулярного изучения процессов онтогенеза был чисто описательным: были найдены сотни факторов, участвующих на разных этапах в процессах. Потом научились эти факторы отключать. При этом оказалось, что многие из факторов необязательны, а те, которые обязательны, часто занимаются лишь блокированием своих антиподов. И отключение обоих давало в результате опять норму. И очень важный момент: отключение факторов дает, как правило, целостный эффект.

В целом можно утверждать, что путь от гена к форме еще нехожен. Хотя должен признаться, что и описательные исследования сами по себе не могут не вызывать восхищения. Например, мы можем визуализировать клетки, экспримирующие определенные гены в эмбрионах, и даже наблюдать за их судьбой. Все это красиво и когда-нибудь может помочь нам и в понимании процессов.

Проблема в теории: нет целостного теоретического подхода к вопросу о роли отдельных факторов в полифонии целого. Нет достаточного понимания того, что вопрос формообразования это самостоятельный вопрос, что он связан с развертыванием структур в пространстве и времени и не редуцируется к дифференциальной экспрессии генов и клеточной дифференцировке.

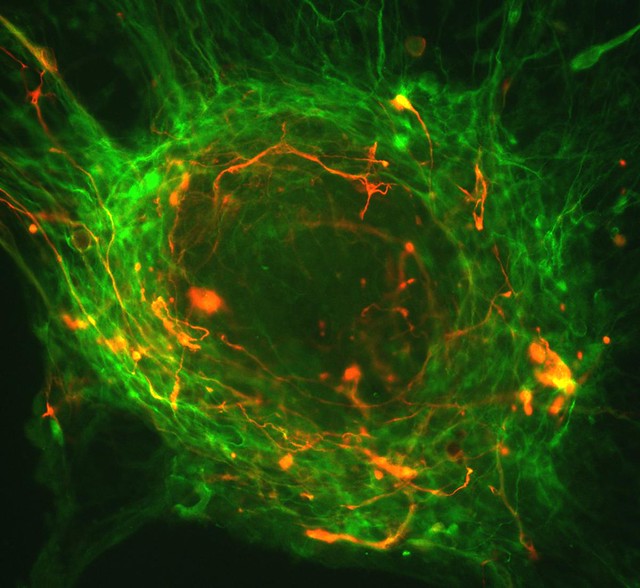

Стволовые клетки человека дифференцируются в нейроны [BSCRC]

Хотелось бы понять, насколько устойчива форма. В этой связи обычно говорят об эквифинальности, но я бы обратил внимание на разнообразие уродств. Также на ум приходят опыты с возмущением развития, где у животных на ногах вырастали глаза и проч. Как сочетаются подвижность морфологии, с одной стороны, и ее неизменное воспроизводство в ряду поколений, с другой?

Действительно невозможно не заметить устойчивости формы. Она, кстати, начинается уже с того, что форма взрослого организма не изменяется, несмотря на постоянное движение в ней - это хорошо видно на примере гидр или некоторых одноклеточных организмов со специфической формой. В этом случае говорят о морфостазе. С другой стороны изменчивость формы - условие эволюции. Тут важно смотреть и на устойчивость, и на изменчивость внимательнее.

Эквифинальность обозначает достижение одного и того же результата разными путями. Этот феномен можно наблюдать как в индивидуальном развитии (онтогенезе), так и в эволюции. Типичная взрослая форма морского ежа может возникать как через стадию личинки, так и без нее, а может и из диссоциированных клеток. То же касается лягушки, которая у некоторых видов может возникать прямо, минуя стадию головастика. Нервная трубка возникает как инвагинацией, так и прямо из группы клеток, то же касается хорды. Сердце позвоночных может возникать как из одной, так и из двух пульсирующих трубок, хрусталик может возникать как из покровной эктодермы, так и из радужки, последовательность регенерации плавников может быть модифицирована. Список можно продолжать бесконечно. Но при рассмотрении эквифинальности возникают различные недоразумения.

Во-первых, неверно думать, что форма всегда найдет путь к правильной реализации. Вполне достаточно того, что одна и та же форма достигается разными процессами. Странно ожидать от организма абсолютной и всегда верной реакции. Эмбрион часто вообще не переживает манипуляции. Зато способ его реакции (в тех случаях, когда нормальная форма все же не возникает) говорит нам о многом: факт существования отклонений и уродств, если быть последовательным, вовсе не сбивает нас с толку, а ведет нас к понятию морфогенетического поля. Морфогенетическое поле - понятие необходимое в биологии развития. Оно, по сути, привязано к определенной группе клеток, из которой при нормальных условиях возникает определенная структура. Но из этого поля делением (искусственным или естественно-патологическим) могут возникнуть и несколько таких структур. И наоборот, объединением из нескольких полей одна структурa. Именно это свойство в свое время заставило эмбриологов говорить о поле, по аналогии с магнитными полями. Есть поле почки, сердца, глаза, конечностей, но и весь эмбрион до гаструляции - это одно такое поле. Механизмы поля нам еще неизвестны, но существование целостных единиц (или модулей) развития - факт. Части поля реагируют на возмущения как части целого, поэтому именно поле - удобное понятие для классификации и объяснения аномалий (атрофия, гипотрофия, гипертрофия или трансформация). Например, ген eyeless индуцирует возникновения поля глаза, и именно поэтому искусственная неконтролируемая экспрессия ведет к возникновению глаз на ногах у плодовой мушки. То же касается и других известных уродств (гомеотических трансформаций под влиянием гомеобокс генов) - у дрозофилы трансформируется целый сегмент или у позвоночных позвонок (изменяется его идентичность).

Таким образом, уродства помогают нам разглядеть другой принцип развития формы - целостность и связанное с этим существование модулей-полей. Конфронтация с феноменами развития заставила по иному взглянуть как на форму, так и вообще на сущность живого: форма, по всей видимости, играет роль независимого фактора, и ее развитие опосредовано морфогенетическими полями.

Кажется, здесь сразу нужно внести ясность, чтобы избежать возможного недопонимания. Вы говорите о некоем силовом, в физическом смысле, поле, либо это удобный образ, описывающий коллективную активность клеток и клеточных структур? Как я могу предположить, речь идет о чем-то вроде векторного поля, где свойства и поведение клетки есть функция ее [относительного] местоположения. Я в любом случае хотел бы понять следующую вещь: любой многоклеточный более-менее сложный организм будет описываться несколькими полями, однако он изначально возникает из одной клетки. Таким образом, мы должны считать, что поля имеют свойство саморазвертываться друг из друга. И потенциально они все «сидят» в одной зиготе.

Еще один момент – клеточный и молекулярный состав организма непрерывно обновляется. Как может поддерживаться целостность поля?

Действительно, единое поле эмбриона разлагается на множество отдельных полей органов и подструктур. Каким образом это происходит? На этот вопрос не будет ответа, пока не будет ясности о причинах и сущности поля вообще. Эмбриологи, говоря о поле, обычно не имеют в виду поле в силовом смысле, а действительно участок ткани. На кону ведь существование новых физических закономерностей. Объявлять такое себе дороже, но даже если мы наберемся смелости, то существуют и объективные причины для осторожности: источник сил нам неизвестен, математическое описание процессов оставляет желать лучшего. Другими словами, мы не научились в достаточной мере операционализировать это понятие. Если бы это удалось, то осталась бы лишь идеологическая компонента проблемы.

Определение поля как группы клеток неудовлетворительно, так как эта группа все же обладает особенными характеристиками. Она не детерминирована ни количеством клеток, ни их размером, ни механизмами (эквифинальность), размеры поля могут сильно варьировать. Все это чрезвычайно осложняет представление о сущности поля. Сейчас существуют два направления: одно просто использует понятие поля, утверждая, что без этого понятия неясны ни онтогенез, ни развитие патологий, ни эволюция. При этом вопрос причин поля в принципе замалчивается. Другое мнение с моей точки зрения правильнее: утверждается, что поле - это самоорганизующаяся единица. При этом некоторые идут достаточно далеко и говорят что поле - это материальная причина онтогенеза. Другое дело, с моей точки зрения, что смысл понятия самоорганизации в отношении живых систем все же несколько иной.

По поводу поддержания целостности поля: конечно, существуют попытки объяснить это, например, градиентами сигнальных молекул или с помощью моделей типа реакция-диффузия. Эти же объяснения используют и для развития. Но вкратце могу сказать одно - все модели в лучшем случае объясняют один аспект и позорно разваливаются на следующем. Отсутствие однозначного порядка в феноменах развития мешает как тем, кто ищет новых физических принципов типа поля, так и редукционистам, пытающимся собрать эмбрион «снизу». Я знаю, что не скажу Вам ничего оригинального, но мне лично ясно: живое активно и находится в поиске решений. Отсюда отсутствие порядка вещей, так радующего глаз при изучении неживых систем.

Очень значительная часть животного мира развивается непривычным для нас способом, через стадии. При этом личинка может кардинально отличаться от взрослого животного, несмотря на то, что в основе у них один и тот же геном. Для меня это пример потрясающей способности живого к преобразованию своей морфологии и физиологии. В стадии куколки личинка растворяется почти полностью, и происходит строительство нового организма с нуля. То есть «суп» из клеток начинает как-то самоорганизовываться, образуя полностью новые структуры, и к окончанию процесса - готовое функционирующее существо. При этом, как я понимаю, все идет без каких-либо управляющих сигналов извне. Получается, в этом случае форма возникает не путем наращивания слоев, а в «супе» присутствует своего рода дальний порядок, где клетки «понимают», в каком месте они находятся, и во что им нужно превращаться. Лично у меня сносит крышу от этого. :) А у эмбриологов какая реакция?

Как у человека, у меня тоже сносит. B эмбриологии первичноротых я профан, то же, что мне известно, в принципе с точки зрения механизма напоминает другие процессы - эпиморфной регенерации, морфалаксиса и трансдифференциации. Но надо сказать, что и в других процессах форма вовсе не возникает через нарощение слоев. Процессы, ведущие к морфогенезу, очень различны, тут и рост, и деление, и направленная гибель и движение клеток. Движение клеток может происходить как в индивидуальном, так и в коллективном порядке, клетки могут формировать правильную форму через реорганизацию ткани. Что касается метаморфоза у, например, насекомых, то cчитается, что часть клеток погибает, а другая остается как зачаток будущих структур. Их судьба определяется разметкой в эмбрионе. Конечно, это во многом умозрительные представления. Вам расскажут о градиентах, например decapentaplegic и hedgehog ответственны за разметку зачатков крыльев, но не расскажут о проблемах с градиентной моделью как таковой. С другой стороны, регенерационная бластема амфибий с организацией разметки заново или de novo возникновение клеток из синцитиальной бластодермы у той же плодовой мушки, по-моему, не меньшее чудо.

Вопрос, который не могу не задать, по поводу т.н. биогенетического закона, что часто используется в эволюционных баталиях. Все-таки, эмбриогенез повторяет филогенез или нет? И в этом же контексте, если смотреть на развитие – можно ли сказать, что природа использует одни и те же приемы для построения организмов; или прослеживаются разные принципы в зависимости от эволюционных линий?

Так называемый биогенетический закон является трансформацией закона Бэра, суть которого сводится к тому, что сначала развиваются общие признаки, а потом специальные. Этот закон, кстати, сформулировал еще Аристотель. Геккель приспособил этот закон к теории Дарвина, ярым сторонником которой он являлся. При этом он исказил его суть. Закон Бэра более нейтральный и работает эффективнее (хотя и он не всегда). Закон же Геккеля, если бы он был верен, должен привести к выводу, что, к примеру, обезьяны возникли из человека, а не наоборот, человек из обезьяноподобных предков. Кстати, еще Бэр заметил такие странности - он подчеркивает, что эмбрионы примитивных животных похожи на взрослые стадии более развитых.

По самому вопросу можно сказать следующее: сравнение эмбрионов поддерживает тезис родственности организмов. Тезис, который проистекает из сравнительной морфологии, из работ Оуэна, Гете и Сен Илера. Ведь эволюционные идеи были и до Дарвина. Надо недвусмысленно сказать: дарвинизм и неодарвинизм (СТЭ) являются теориями, предлагающими механизмы эволюции, но не единственными теориями или представлениями о эволюции как таковой. Эксплуатировать эмбриологические данные с идеологической целью убедить неспециалистов в правоте мейнстримных современных представлений об эволюции нечистоплотно, по сути, это обман. Мне лично очень не понравилась соответствующая глава в русскоязычном сборнике "Доказательства Эволюции". Именно эмбриологи, вплоть до сегодняшнего дня, противятся СТЭ. Об этом авторы умолчали. А ведь это немаловажный факт.

По поводу приемов построения организмов, используемых природой: то, что эти приемы разные, мы обсудили в связи с эквифинальностью. Но закон Бэра все же в определенном смысле работает. Можно сказать, что есть консервативные стадии развития. К таким стадиям относится так называемая филотипическая стадия или фарингула у позвоночных, характеризуемая наличием хорды, нервной трубки, сомитов, трех отделов кишечника, зачатков глоточных складок, вентрально расположенным сердцем и целомом. Помимо морфологических характеристик эта стадия характеризуется и передне-задней упорядоченностью экспрессии хокс-генов. Недавнее исследование (Nature 2010) показало, что подобная стадия у насекомых (на примере Drosophila) характеризуется временным сужением вариации в экспрессии генов. Это сужение вскоре опять релаксирует.

Почему эмбриология традиционно не дружит с СТЭ? Дарвинисты действительно не интересуются развитием, но они могут сказать, что для СТЭ не важно, как устроена связь между генотипом и фенотипом. Единственное, что нужно – чтобы какая-то связь между вариацией генома и организмом была. Этого достаточно для запуска естественного отбора.

Исторически проблемы эмбриологов с дарвинизмом, по-видимому, связаны с тем, что дарвинисты и позже неодарвинисты по идеологическим мотивам зацикливались на случайности, в то время как биологи, связанные с морфологией (из российских достаточно назвать Заварзина или Берга), постоянно конфронтировались с закономерностями. То же касается и эмбриологов. Их интересовали причины развития и роль развития в эволюции, в то время как дарвинистам до синтеза были важны общие, идеологически обоснованные принципы, без всяких механизмов. (В начале 20 века дарвинизм был в кризисе, не только эмбриологи, но и генетики, к примеру, великий Томас Х. Морган, были чрезвычайно скептичны по отношению к идеям Дарвина). Лишь после синтеза дарвинизм приобрел подобие научности благодаря моделям популяционной генетики.

К сегодняшней же ситуации должен сказать следующее. Вы говорите: связи между вариацией генома и организмом «достаточно для запуска естественного отбора». Ho факт отбора абсолютно тривиален. Говоря философским языком, это аналитическая истина. Загадка эволюции не в отборе, а в механизмах, ведущих к вариации, что в свое время понял и Дарвин. Другими словами, без вариации нет отбора. Если же вариация глубоко связана со свойствами варьирующего объекта, то эти свойства игнорировать нельзя. Эффект мутации (независимо от того, случайная она или направленная) зависит от свойств организма. Если эволюционист хочет объяснить наличие структуры, вариация на уровне последовательностей нуклеотидов не является адекватным объяснением. СТЭ игнорирует как закономерности формы, так и активный характер вариации. С точки зрения многих эмбриологов вариация - это следствие поиска креативных онтогенетических решений в пространстве возможного. Сегодня, как и в начале прошлого века, СТЭ опять имеет противников тяжеловесов и в среде исследователей геномов, считающих, что роль адаптации в макроэволюции мала.

Тогда с чем бы вы сравнили роль генов (и их изменений) в процессе эволюции структур и органов? Интересен механизм или принцип, по которому старая форма преобразуется в другой, столь же функциональный, организм с новыми признаками. Откуда берутся работающие структуры, ведь потенциальное пространство вариаций огромно?

Как Вы понимаете Ваш вопрос очень непростой. Есть разные представления на этот счет.

Важным считается, во-первых, модульное устройство организмов. Из этого следует, что морфологическая эволюция происходит на уровне этих модулей, возникающих в ходе онтогенеза из соответствующих полей, как об этом, например, пишут Гильберт, Опитц и Рэфф. То есть способность к эволюции надо искать на этом уровне.

Вторым важным моментом считается так называемая норма реакции - способность системы к изменениям фенотипа в рамках исходного генетического фона. Считают, что эта способность используется в ходе эволюции. Интересный пример - знаменитая датская коза, у которой отсутствовали передние ноги. Она научилась ходить на задних двух, то есть приобрела вторичную бипедальность. Анализ морфологии после гибели козы показал значительные изменения всего скелета, включая форму грудной клетки, костей таза, а также новые мышечные структуры. Можно себе представить, что мутация, касающаяся одной структуры, может привести к глобальным изменениям во всем организме. С другой стороны сама способность к таким изменениям требует глубокого изучения, а не отговорок. Тут говорят о том, что система обладает "способностью к эволюции" (evolvability), но в чем она заключается кроме бесконечных споров об адаптивных характеристиках гипермутаторов, еще не разьяснили.

По поводу роли генов. Тут надо отличать геном, или совокупность генов, с одной стороны, и отдельные участки генома и их продукты с другой. Роль генома переоценить невозможно, это и текст, и часть контекста, он поставляет и строительные материалы, и энзимы, регуляторные белки, и сотни тысяч нетранслируемых продуктов (проект Encode). Он несет в себе специфические регуляторные последовательности, а также отпечатки эпигенетических процессов. С другой стороны, отдельные гены, по всей видимости, играют роль переключателей целостного состояния системы. Такой взгляд развивает, например, Дональд Ингбер из Гарварда, который считает, что состояния клетки являются своего рода аттракторами, а внешние воздействия (в том числе генетические) лишь помогают системе выбрать решение.

Роль генов часто сравнивают с ролью параметров, одни гены (структурные) играют роль параметров порядка, а другие (регуляторные) контрольных параметров. Точнее сказать, не играют, а чаще всего поставляют продукты, играющие роль. Этот подход интересен тем, что сближает теорию морфогенеза с моделями самоорганизации. Такой подход разрабатывается, например, российским эмбриологом Львом Белоусовым.

По поводу же ваших слов о пространстве вариаций: склонен считать, что пространство не огромно, а ограничено определенными типами. С моей точки зрения естественные виды, формы существуют в реальности как аттракторы в пространстве возможного. Это уже не строго научное мнение, а философская позиция подобно тому, как Пенроуз считает существование математических обьектов реальными. Для того, чтобы такое мнение было более обоснованным, необходимо развивать так называемую рациональную морфологию, которую провозгласили Гудвин и Вебстер в своей замечательной книге "Form and Transformation".

Насчет ваших слов об ограниченности пространства вариаций возникает естественный вопрос, что же служит таким ограничителем степеней свободы клеток и клеточных структур. Насколько я понимаю, как раз на эту тему внятного ответа у науки пока нет. Поэтому я разверну этот вопрос: скажите, по какой причине мы этих вещей не знаем? Физики описывают поведение материи на наномасштабах, манипулируют отдельными атомами. Химики синтезируют вещества с заданными свойствами. Кажется, известны все законы, имеющие значение на микро- и макроуровне. В чем же дело? Почему, зная об эволюции Вселенной на отрезке 14 млрд. лет и заглядывая во взаимодействия протонов, мы не можем понять, как из икринки получается обычная лягушка?

По поводу ограничения: глобальное в состоянии контролировать или, как выражается основатель синергетики Хакен, порабощать локальное (здоровье, кстати, тоже зависит от способности подавить автономность частей). А как это получается у целого? (По определенным причинам объяснение Хакена для биологии не подходит). У меня лишь догадки. Активная способность к реализации ограниченного количества состояний - это нечто вроде таблицы Менделеева или рядов в органической химии. Есть закономерности структур, и мы их в определенном смысле знаем. Похожее есть и в биологии - этими закономерностями интересовались, например, Гете в своих морфологических трудах, Гарстанг, Больк. Одна из интересных закономерностей - ретардация, о ней хорошо, но немного однобоко написал С.Гулд в книге "Онтогенез и Филогенез". Арси Томпсон в своем труде "О росте и форме" также пытался выявить эти закономерности, есть интересная работа Владимира Черданцева "Морфогенез и Эволюция". Но в целом о ясности говорить не приходится. Соглашаясь с Кантом, можно констатировать: Галилей (или Ньютон) биологии еще не родился.

Теперь по поводу второго вопроса (почему биология противится). Тут возможны разные ответы (точнее не ответы, а мысли вслух). Можно ссылаться на философские рассуждения, начиная от Платона и кончая Плесснером и Гансом Ионасом. И большинство из них достаточно серьезны (думаю, тут не место для их обсуждения). С другой стороны, можно сказать, что уровень сложности организма слишком высок, что функционирование генома все еще не раскрыто. Что знание о распределении молекулярных факторов в эмбрионе, как и изучение механического состояния эмбриональной ткани далеки от полноты. И это будет правдой. Можно вместе с Нильсом Бором сказать, что ввиду особенностей поведения живой материи исчерпывающее физическое объяснение не представляется возможным - невозможно проследить одновременно поведение отдельных молекул, неясно, какой атом уже часть организма и какой нет. Коротко говоря: невозможно создать полностью контролируемые условия для экспериментов. И это тоже будет верно.

Можно расширить подход Бора и заметить, что в отличие от машин, в отличие от структуры физических экспериментов, но также и в отличие от самоорганизующихся систем, которых объединяет заданность граничных (не начальных) условий, в живых системах эти условия не могут быть описаны.

Но однозначного ответа нет. Я считаю, что те загадки, что встречают нас в эмбриологии, имеют прямую связь и с проблемами функционирования нервной системы.

Можете более развернуто пояснить эту мысль? Развертывание эмбриогенеза в чем-то гомологично процессу мышления – вы этот смысл вкладываете?

И это тоже верно, но я имел в виду нечто иное. Тут два аспекта. Во-первых, вопрос регуляции. Способность эмбрионов к восстанoвлению разрушенных структур и способность некоторых видов к масштабной регенерации структур во взрослом состоянии можно сравнить со способностями мозга (в особенности молодых особей) к функциональному восстановлению. То есть, хотя морфологическое восстановление ввиду структурных особенностей невозможно, мозг в состоянии компенсировать функцию. Это по-своему не менее интересно и указывает на нежесткость связи форма-функция мозга, а это в свою очередь (если продумать до конца) разрушает надежды редукционистического понимания работы мозга.

Второй аспект связан с первым. Наличие агентной активности при процессах развития сопоставимо с необходимостью признания такой активности в работе мозга. Знаю, что вызову взрыв возмущения, но выскажу мнение: если мы хотим оставаться рациональными, никакого другого шанса вообще нет. На этом я остановлюсь и предложу желающим додумать самим.

Пытались ли эмбриологи путем воздействий на развитие получить в лабораторных условиях фенотипы с признаками (или зачатками признаков) другого таксона? В качестве примера, наверняка известная вам работа про зубы у цыплят. Аналогично, думаю, возможно «проявить» конечности у змеи [..] Но это эволюция вниз – а как насчет эволюции вверх? Делались ли такие эксперименты?

Пытались ли эмбриологи путем воздействий на развитие получить в лабораторных условиях фенотипы с признаками (или зачатками признаков) другого таксона? В качестве примера, наверняка известная вам работа про зубы у цыплят. Аналогично, думаю, возможно «проявить» конечности у змеи [..] Но это эволюция вниз – а как насчет эволюции вверх? Делались ли такие эксперименты? Существуют наверняка интересные работы, с которыми я незнаком. Но в целом соглашусь с Вами. В основном эволюция вниз. У курицы развиваются зубы, у плодовой мушки - дополнительная пара крыльев. Насчет змеи статьи не читал, поэтому отношусь к фотографии скептично. Но есть еще эксперименты Хармса 1930-х годов с илистым прыгуном - под воздействием тироксина передние конечности удлинялись, жабры подвергались редукции, дыхание учащалось, эпидермис утолщался, животные дольше оставались на сухой поверхности. Эти эксперименты было бы конечно неплохо повторить, так как они показывают определенную способность к трансформации, как Вы выражаетесь «вверх». Но действительно впечатляющих экспериментов все же нет.

Принципиально тут следующее - с одной стороны консервативность развития, эквифинальность, с другой стороны норма реакции. Проблема эволюции новых признаков в разрушении барьера стабильности. Параллельное развитие подобных структур (например, глаз у медуз) вроде показывает, что этот барьер должен быть преодолеваем. Глаза у медуз, кстати, ставят нас перед проблемой определения «верха» и «низа», то есть возникновение новых признаков может быть лишь вспоминанием уже имевшихся.

В природе мы можем встретить огромное разнообразие самых причудливых форм (см., например, Leafy Seadragon). В то же время некоторые формы, которые совсем не представляются удивительными, странным образом не возникают. Например, крупный размерный класс представлен тетраподами, и в нем нет животных с тремя парами конечностей.

Хотя ничего необычного в том не было бы, учитывая, что у предков – рыб – пар плавников бывало и три, и четыре, и больше. С другой же стороны, наблюдаются многочисленные параллелизмы – независимое появление одних и тех же паттернов в ходе эволюции разных линий. Такое отсутствие одних форм и постоянное воспроизводство других – говорит ли оно о чем-либо? Может ли это быть завязано на закономерности развития? Если все body plans сложились пол-миллиарда лет назад, и они устойчивы к эволюции, значит, это может быть определенным условием хода онтогенеза?

Хотя ничего необычного в том не было бы, учитывая, что у предков – рыб – пар плавников бывало и три, и четыре, и больше. С другой же стороны, наблюдаются многочисленные параллелизмы – независимое появление одних и тех же паттернов в ходе эволюции разных линий. Такое отсутствие одних форм и постоянное воспроизводство других – говорит ли оно о чем-либо? Может ли это быть завязано на закономерности развития? Если все body plans сложились пол-миллиарда лет назад, и они устойчивы к эволюции, значит, это может быть определенным условием хода онтогенеза? Тема, насколько мне известно, не раскрыта.

Для начала вопросом на вопрос: почему не существует многоголовых организмов? Если голова возникла, то она может быть лишь одной. Почему у (крылатых) насекомых развиваются лишь две пары крыльев с (функционально обусловленной) эволюционной тенденцией к двукрылости? Третья "пара" крыльев у ископаемых насекомых интерпретируется сегодня иначе.

Eсть подверженные вариации, но существуют очень консервативные вещи, которые по мере возникновения жестко фиксируются, такие как, к примеру, наличие передне-задней, дорсо-вентральной или апико-базальной полярности. Поэтому наличие 4-х конечностей лежит глубже, чем трансформации в онтогенезе, приводящие к причудливым формам как у See Dragon. Объяснения могут быть разными - от чисто физических закономерностей развития, до фиксированных сигнальных взаимодействий, к тому же туловище обладает определенной передне-задней полярностью. Есть мнение, что разметка эмбриона, ведущая к развитию конечностей, намечается очень рано, уже на стадии развития Гензеновского узелка, выделяющего ретиновую кислоту.

Вы сами упомянули вопрос о физиологической приспособленности. Если иcходить из все более популярного мнения, что употребление способно содействовать развитию и эволюционному закреплению органов, можно представить себе, что четыре конечности закрепились именно таким способом. Отсюда вопрос, могут ли дополнительные пары конечностей быть для позвоночных функциональными и может ли нервная система позвоночных эффективно управлять тремя парами конечностей?

В принципе экспериментально можно вызывать развитие дополнительных конечностей как на эмбриональной стадии, например, с помощью пересадки материала поля или имплантации факторов роста (FGF) или даже на взрослой стадии у животных с сильно развитой способностью к регенерации. О функциональных исследованиях мне ничего не известно. Интересно было бы сравнить регуляцию передвижения у насекомых и тетраподов. В общем, я не думаю, что наличие всего четырех конечностей - это замороженный случай. Скорее свойство, обусловленное функционально и онтогенетически. Конечно, и на этот Ваш вопрос возможен и ортогенетический ответ, но он на данный момент недостаточно обоснован.

Расскажите, пожалуйста, о своей мотивации. Интересно, что вы, занимаясь эмбриологией, хотите понять, каков ваш вопрос к природе. Есть ли у вас интуитивное предположение, которое вы знаете, что не можете [пока] доказать, но которое кажется вам близким к правде?

Мой подход в том, что борьба с редукционизмом - не до конца верный путь. Процессы надо изучать настолько детально, насколько это возможно. Части играют очень важную роль, но она имеет смысл тогда и только тогда, когда существует активный контекст. Этот контекст эксплуатирует детали, поэтому кроме знания о деталях нам необходимо знание об организующих принципах. Хорошую статью на эту тему написал Майкл Полани (Life's irreducible structure), кроме того я согласен во многом с идеями Нильса Бора, высказанными в его первой лекции "Licht und Leben" ("Свет и Жизнь").

Центральный вопрос биологии развития - это вопрос становления. Становление изучает, конечно, не только эмбриология, но и, к примеру, космология. Но в случае с эмбриологией мы имеем дело со становлением (как минимум) второго уровня. И если многие странности в космологии можно объяснить тем, что так устроена природа, в биологии мы имеем дело с дополнительным онтологическим уровнем. Учитывая активный характер познания, от этого уровня никуда не деться. Я очень рад быстрому технологическому прогрессу: чем больше мы узнаем о физических процессах, сопровождающих развитие, тем меньше шанса у непродуманных представлений и наивных утверждений.

Насчет интуитивных предположений: уверен, что динамика цитоскелета играет центральную роль в морфогенезе, в разметке и в нарушении симметрии, поэтому детальный анализ одноклеточных морфогенезов был бы большим шагом вперед. Мне кажется, что конце

Симулякр поддержки науки

2011-08-04 00:12:00 (читать в оригинале)Ситуацию с РФФИ на собственном опыте анализирует Михаил Родкин, докт. физ-мат. наук, сотрудник Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (МИТП РАН), Москва

К сожалению, в нашем Отечестве в последнее десятилетие непомерно развилась тенденция симуляции формально декларируемых видов деятельности. Такая компонента в работе почти всегда присутствует: надувать щеки и создавать видимость куда легче, чем действительно работать; но до почти полного вытеснения изначальной деятельности все же ранее обычно не доходило. Извращение в особо крупных размерах началось с запрещения тех или иных продуктов питания (как вредных для здоровья) по сугубо политическим основаниям,продолжилось тем, что парламент стал не местом для дискуссий, и достигло апогея развращенности в крышевании преступных группировок прокуратурой. Удобство и одномоментная эффективность использования таких методов (не только для ОПГ, но и для первых лиц государства) неоспоримы, но последствия их использования оказываются разрушительными. Ниже автор хотел бы обратиться к вопросу симуляции поддержки государством фундаментальной науки. В данном случае, — по линии РФФИ. Не потому, что поддержка науки по линии РФФИ наименее эффективна. Наоборот, это наиболее эффективная в плане отношения результативность/затраты форма финансирования российской науки (формальным подтверждением тому являются результаты анализа цитируемости). Статья инициирована тем, что и в РФФИ в последнее время стали доминировать тенденции «построения властной вертикали» и «правильного деления ресурсов». Со всеми вытекающими последствиями.

Рис. И. Кийко

Ее фундаментальное изменение в том, что не только относительная ценность грантов РФФИ, но даже и их абсолютная величина за последний десяток лет имеют стойкую тенденцию к уменьшению. Они резко снижаются в годы кризиса, но продолжают потихоньку усыхать и в тучные периоды. Если отвлечься от специальным образом ориентированных грантов, то типичная величина финансируемых РФФИ исследовательских проектов упала с некогда почти достигнутого уровня в 500 тыс. руб. до 300 и даже до 200 тыс.

Но дело даже не только в величине грантов. Их использование всё более обставляется такими дополнительными препятствиями, что становится весьма утомительной и унизительной процедурой. Начну с моего опыта совместного проекта с Индией (это еще относительно хороший случай, защищенный какими-никакими международными соглашениями). Изначально декларировалось предоставление фиксированной (равной с индийской стороной) суммы в 500 тыс. руб. в год. Индийская сторона действительно всё время выполнения проекта получала такую сумму и могла ею реально распоряжаться. Но не так у нас. Начнем с того, что суммы были урезаны до 350 и 320 тыс. соответственно. Но и эти урезанные суммы предоставлялись в режиме «наибольшего неблагоприятствования». Формально считается, что годовой этап работ по проекту продолжается с апреля по март. Но реально средства поступали на счет института в конце июня, а в ноябре следовало по ним уже полностью отчитаться. Итого: суммы финансирования (по сравнению с индийской стороной и исходными условиями предоставления грантов) уменьшились чуть ли не вдвое, и срок действия проекта также был урезан вдвое. Отсюда целый ряд ограничений даже на сроки планируемых и необходимых для выполнения проекта взаимных поездок в Индию и Россию. Индийские участники проекта не вполне понимали, как это может быть, и склонны были подозревать своих русских коллег в различного рода «грехах», что, согласитесь, не очень приятно.

Дальше — больше. В текущем 2011 г. на начало июля средства по грантам РФФИ еще не поступали (и непонятно, когда придут). С целью дополнительной эффективной задержки этого процесса новое руководство РФФИ оттянуло вопрос о ставшей обязательной регистрации грантов в Центре информационных технологий и систем органов исполнительной власти РФ до июня. Раньше проинформировать об этом руководителей грантов было никак нельзя? Или задержка в переводе денег, ситуация когда деньги длительно отлеживаются в банке, кому-то греет душу (и может не только душу) предпочтительнее? А то, что от этого срываются полевые работы — не важно? Все же никогда раньше (даже в «лихих 90-х») подобных задержек не бывало. Непонятно, регуляризация и совершенствование административно-бюрократической структуры — это для дела? Или это против дела?

Дальше — еще больше. Для получения денег требуется предоставление руководителями грантов ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ сметы расходов. Это значит, что в начале июня руководитель гранта должен до рубля предусмотреть расходы по билетам, проживанию в командировках и на приобретение оборудование и расходных материалов в течение всего года выполнения проекта. Все, что не влезет в эту смету, заботливое государство конфискует для иных своих неотложных нужд. Или может эти суммы пойдут на заслуженные премии сэкономившим государственную копеечку чиновникам?

Процедура покупки оборудования так же, насколько это возможно, осложнена. От продавца требуется выдача товара до его реальной оплаты институтом (оплата должна производиться по факту). По своему опыту я не знаю фирмы, которая идет на это. В лучшем случае магазин соглашается «как бы» отгрузить товар и предоставляют справку, где руководитель проекта подписывается в «как бы» получении товара. После этого «по факту получения товара» институт РАН производит оплату, и только после этого группа может получить вожделенный компьютер или принтер. Иногда это происходит уже в следующем году. И это не самый плохой вариант. Многие торговые компании отказываются предоставлять фиктивные справки, что они «как бы» уже отпустили товар. Это вступает в противоречие с наличием товара на складе и, вообще говоря, наказуемо. В подобных случаях необходимое оборудование приходится покупать за наличные, что с налогами обходится примерно в 1,5 раза дороже. Учитывая, что редкая бумажка предоставляется бухгалтерией и плановым отделом института правильно с первого раза, занимающийся этой приятной процедурой сотрудник еще и поездит между магазином и институтом. Заметим, что даже при безупречной подготовке документов означенная процедура предполагает полдюжины поездок (пересылка документов по факсу, естественно, запрещена). Автор знает это всё не понаслышке, GPS для работы в экспедициях ему пришлось покупать и за наличные, переплачивая в полтора раза. Такова сложившаяся практика, и год от года становится всё хуже.

В сложившихся условиях ценность получения гранта РФФИ для коллективов исследователей, естественно, падает, следует ожидать, что падает и качество оформления заявок и отчетов. Проблематичной постепенно становится и сама возможность реальной работы по проекту. Во всяком случае руководитель проекта лишен уже возможности заметным образом финансово стимулировать работу группы. Хватило бы на командировочные расходы и на покупку текущей техники и расходных материалов (чтобы не обивать пороги администрации с просьбами выделить пачку бумаги, что, согласитесь, не доставляет особого удовольствия, да и не всегда означенную бумагу дадут). Указанные неоправданные организационные проблемы отбивают охоту к такому, еще более-менее эффективному использованию грантов РФФИ; во всяком случае, приобретение сколь либо дорогой и нестандартной техники оказывается практически невозможным. Остается вариант как-то разбросать полученную от РФФИ сумму между активными участниками проекта; и со всеми вмененными налогами эта сумма вырождается в несущественную годовую премию. Вообще говоря, при желании скоро будет не сложно доказать, что декларируемые в проектах планы работ и рабочие группы по 5-10 человек в большинстве случаев реально являются фикциями, и на этом основании и вовсе прекратить их финансирование. Возможно, такое решение оказалось бы последним гвоздем в гроб российской науки.

У сторонников охранительной линии есть дежурное защитное возражение: критиковать легко, а вы скажите, как надо сделать, чтобы это было лучше, но просто и недорого. В данном случае это даже вполне нетрудно. Прежде всего надо поднять моральную ответственность за выполнение проектов (и не только по линии РФФИ, но аналогично и проектов Президиума РАН и всяких других). Для этого все финальные отчеты по проектам должны быть доступны для научной общественности на соответствующем сайте (РФФИ или ином). Здесь имеется в виду не краткий отчет, где в пределах разрешенной полстраницы несложно написать вполне непонятно, а полный отчет со списком опубликованных работ и иных фактических результатов выполнения проекта. В результате может оказаться просто стыдно писать в отчетах откровенную липу.

Что касается относительно больших грантов по материально-техническому обеспечению, то неплохо бы проверить используемость этого оборудования. Не открою, полагаю, тайны, если скажу, что часты случаи, когда дорогое оборудование тешит самолюбие руководителей институтов, но реально используется плохо. Возможно, такая проверка стимулировала бы шаги по лучшему его использованию. Научная общественность (как часть всего гражданского общества) достаточно созрела, чтобы одним неформальным общественным мнением заметно способствовать улучшению климата в российской науке. Наконец, повторю многократно уже декларировашееся — размеры грантов должны быть резко увеличены. Хотя бы до того относительного уровня, какими они были в 1990-е годы. Гранты должны быть таковы, чтобы за них имело смысл конкурировать реальным малым научным коллективам без административных паровозов. Конечно, крайне желательно было бы использовать независимую международную экспертизу (как это принято почти во всех странах), по крайней мере, для крупных проектов.

trv-science.ru

Агония академиков-хабадников

2011-08-03 23:53:00 (читать в оригинале)17 июня 2011 г. в Кировском районном суде Петербурга состоялось судебное заседание по иску Виктора Петрика к академикам РАН Евгению Александрову, Владимиру Захарову, Эдуарду Круглякову, журналисту Николаю Ахаяну и директору Научно-исследовательского и технологического института оптического материаловедения (НИТИОМ) Константину Дукельскому. Петрик утверждает, что члены Комиссии по борьбе с лженаукой оклеветали его, и требует взыскать с каждого ответчика сумму более чем в полтора миллиарда рублей. Особое возмущение истца вызвало то, что ему отказывают в приоритете на изготовление «шпинели», которую Петрик уже предлагал продать Министерству обороны России, а в случае отказа — любой стране, готовой выложить 50 млн долларов.

Процесс был открытым, на нем присутствовали журналисты (в том числе и сочувственно пишущие о Петрике), однако большого резонанса, судя по всему, суд не вызвал (тема, как говорится, «приелась»).

Это было второе судебное заседание по данному иску, принятому к производству 7 октября 2010 г. На первом заседании 26 мая 2011 г. судья Марина Ненашина вынесла определение о приостановке дела из-за неявки в суд ответчиков.

На втором судебном заседании присутствовали Виктор Петрик, его адвокат Андрей Миконин и представитель ответчиков — адвокат Андрей Рахмилович, который представил суду документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия академиков на заседании 26 мая.

Затем Рахмилович ходатайствовал о передаче дела в Санкт-Петербургский городской суд. Оказывается, рассмотрение гражданских дел, связанных с государственной тайной, относится к компетенции суда города федерального подчинения. К ходатайству прилагалось письмо Государственного оптического института им. С.И. Вавилова (ГОИ), подтверждающее, что речь идет о сведениях, «раскрывающих направление развития, содержание разработки вооружений и военной техники, а также сведения, раскрывающие физические и химические свойства материалов при разработке броневой керамики алюмомагниевой шпинели, монокристаллического сапфира и алюмоиттриевого граната, применяемых в военной области». Всё это «относится к сведениям, составляющим государственную тайну».

Прения по ходатайству академиков и их защиты заняли больше получаса. Судья Марина Ненашина дала несколько раз высказаться Виктору Петрику и его адвокату. Было понятно, что для них такое процессуальное препятствие к рассмотрению иска в Кировском суде было полной неожиданностью. Аргументы Петрика сводились к тому, что представленное ходатайство демонстрирует «способность к инсинуациям данной группировки». Петрик заявил, что «никогда сапфир, способ его производства и его характеристики не были засекреченными, что он производится с 1892 года самыми отсталыми странами типа Тайваня», что «шпинель и ее свойства при СССР тоже не являлись секретными, секретным является только сам объект, сама головка наведения». Предприниматель «по-житейски», как он выразился, начал объяснять суду, что он никогда не подпадал ни под какие вопросы секретности, не получил бы на руки свои патенты и не мог бы издать свою «первую монографию по шпинели», где раскрываются абсолютно все характеристики этого материала (и патенты, и монографию он предъявил суду), если бы они имели отношение к государственной тайне. «Как можно сказать, что свойства материалов секретны? Мы повторяем природу и выращиваем точно такой же кристалл. Шпинель — драгоценный камень, он стоит в центре короны английской, в центре короны российской. Как можно заявлять, что его свойства секретны? Сами материалы не секретны. Это изделия из них секретны». А академикам, по мнению Петрика, следовало «обратиться с такими заявлениями в прокуратуру и ФСБ, а не в районный суд». Суду же нужно ориентироваться не на приложения к этому ходатайству от ГОИ, а «запросить о секретности этих материалов Военно-техническую комиссию при Министерстве обороны и ведущий институт Шубникова. И те бы ответили, что это открытая тематика». И вообще, «то, что сейчас прозвучало, — это очередная клевета».

Судья Марина Ненашина попыталась объяснить Петрику, что суд обсуждает не сам предмет иска, а процесс. И в любом случае, он, истец, не должен доказывать суду, что его оклеветали; напротив, это сторона ответчика должна представлять доказательства отсутствия клеветы в своих высказываниях. «Передача в суд высшей инстанции не ограничивает вас в иске, а наоборот», — убеждала истца судья Ненашина. Петрик частично согласился с тем, что он не понял сути обсуждений: «Но я знаю, что они хотят выиграть время. Это снова займет два года — причина только в этом».

Судья удалилась в совещательную комнату, не прерывая заседания. Через час было вынесено и выдано сторонам определение об удовлетворении ходатайства адвоката Андрея Рахмиловича и передаче дела в городской суд Петербурга.

Петрик не смог утвердительно ответить, будет ли он обжаловать это решение: «Надо посоветоваться с юристами». Его адвокат при этом считает, что решение о переводе дела в городской суд обжаловать нужно Ненашиной.

Татьяна Косинова,

редактор Когита!ру,

специально для «Троицкого варианта-Наука»

редактор Когита!ру,

специально для «Троицкого варианта-Наука»

trv-science.ru

О причинах убийства Сталина

2011-08-03 02:30:00 (читать в оригинале)Скажем о причинах лояльности закулисы к устранению Сталина и троцкистскому государственному перевороту.

1 марта 1950 года в советских газетах было опубликовано Постановление Правительства СССР следующего содержания: «В западных странах произошло и продолжается обесценение валют, что уже привело к девальвации европейских валют. Что касается США, то не прекращающееся повышение цен на предметы массового потребления и продолжающаяся на этой основе инфляция, о чём неоднократно заявляли ответственные представители правительства США, привели также к существенному понижению покупательной способности доллара.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами покупательная способность рубля стала выше его официального курса.

Ввиду этого Советское правительство признало необходимым повысить официальный курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, а на более устойчивой золотой основе, в соответствии с золотым содержанием рубля.

Исходя из этого, Совет Министров СССР постановил:

1. Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля.

2. Установить золотое содержание рубля в 0, 222168 грамма чистого золота.

3. Установить с 1 марта 1950 года покупную цену Госбанка на золото в 4 рубля 45 копеек за 1 грамм чистого золота.

4. Определить с 1 марта 1950 года курс в отношении иностранных валют, исходя из золотого содержания рубля, установленного в пункте 2:

4 руб. за один американский доллар вместо существующего 5 р.30 коп.

11 руб.20 коп. за один английский фунт стерлингов вместо существующего 14 р.84 коп.

Поручить Госбанку СССР соответственно изменить курс рубля в отношении к другим иностранным валютам.

В случае дальнейших изменений золотого содержания иностранных валют или изменений их курсов, Госбанку СССР устанавливать курс рубля в отношении к иностранным валютам с учётом этих изменений».

Сталин посягнул на «святая святых» закулисы и её главной марионетки ― США, на их базу паразитирования ― на закулисный «доллар США».

Согласно решению, принятому на валютно-финансовой конференции Объединённых Наций, проходившей в Бреттон-Вудсе (США) в июле 1944 с участием 44 государств и созванной с подачи закулисы посредством США, в качестве обеспечения (содержания) государственных валют было принято золото. При этом «доллар США» был принят в качестве межгосударственного платёжного средства, ибо к этому моменту 70 % добытого на Земле золота было сосредоточено (закулисными стараниями) на территории США (в том числе и царско-российское золото). Была установлена система золотого стандарта: 34,5 «доллара США» за 31,103477 грамма золота. Здесь же были одновременно учреждены Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ).

После всего этого, под легенду о системе золотого стандарта обеспеченности долларов, закулиса получила возможность осуществлять их бесконтрольную неограниченную эмиссию и посредством США всучать всему миру эти слегка подкрашенные зелёные бумажки в обмен на реальные ценности. Выкладывая на международном рынке за товар бумажку номиналом 100 долларов, закулисный «печатный цех» с территории США, заботясь о военной мощи США и обеспечивающий этой мощью продвижение «доллара США» по всему миру, фактически платит примерно 3 цента ― такова себестоимость производства бумажки номиналом 100 долларов. Так закулиса почти бесплатно де-юре получала в своё распоряжение разного рода ресурсы стран общего рынка и их колоний. До войны закулиса в аналогичных целях применяла английский фунт стерлингов.

СССР, принимавший участие в этой конференции, не ратифицировал соглашение о создании МБРР и МВФ, поскольку Сталину стало понятно, что эти структуры созданы закулисой для экспансии «доллара США» по всему миру методом навязывания народам мира процентного кредита (по сути ― ростовщической удавки) с целью их порабощения через финансы (свой глобальный проект ― «мировая революция» ― закулиса приостановила, обозначив это для понимающих символы масонов сначала символичной высылкой из СССР, а затем и физической ликвидацией посредством символичного альпийского ледоруба так и неугомонившегося «беса мировой революции» ― товарища Троцкого), что в корне противоречило справедливой глобальной политике, проводимой Сталиным.

Одновременно с этим Сталин отказался участвовать в закулисном золотом ростовщическом общаге и всерьёз «начал поиски» царско-российского золота, которое было вывезено закулисой посредством масонов из России в США и Англию под разными благовидными предлогами в предреволюционный период и в процессе революций, а также «исчезнувшего» залогового золота, которое царское правительство держало в западных банках для получения у них кредитов. Нетрудно догадаться, что тысячи тонн этого ― фактически украденного ― золота, вместе со всем прочим «бесхозным золотом» (германско-нацистским, еврейским и т. д.), перешло в уставной капитал МВФ и МБРР. Перспектива возврата Сталину украденного у России золота дружеских чувств к нему не прибавила.

В довершении всего Сталин отказался участвовать в глобальной финансовой пирамиде, и не просто отказался использовать закулисный «доллар США» в международной торговле СССР, а Постановлением Совета Министров СССР от 1 марта 1950 года прекратил оценивать товары в закулисных «долларах СЩА». Этим он фактически подорвал глобальную финансовую аферу закулисы, посредством которой та планировала, в обход общественного сознания, тихо и незаметно, методом «культурного сотрудничества», через финансы прибрать мир к своим рукам. После этого Сталин стал главным врагом закулисы и камнем преткновения в осуществлении её плана по приходу к безраздельному мировому господству.

В феврале 1952 года Сталин фактически заявил о размежевании с “экономикой” марксизма (см. работу Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», глава 2. Вопрос о товарном производстве при социализме, 4 последние абзаца этой главы). А это, по сути, означает размежевание с марксизмом в целом, ибо марксизм и был основной причиной экономических проблем социализма в СССР. Отход от марксизма ― измена «мировой революции» (и закулисе ― автору института еврейства, института масонства, марксистского проекта «мировая революция»).

Далее, в апреле 1952 года в Москве состоялось международное экономическое совещание, на котором СССР, страны Восточной Европы и Китай предложили создать зону торговли, альтернативную долларовой зоне. Причём громадный интерес к этому плану проявили также: Иран, Эфиопия, Аргентина, Мексика, Уругвай, Австрия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Исландия. На совещании Сталин предложил создать свой «общий рынок». Более того, на совещании была озвучена идея введения межгосударственной расчётной валюты. Учитывая, что инициатором замысла создания альтернативного долларовой зоне торговли фактически трансконтинентального «общего рынка» был СССР, то и межгосударственной расчётной валютой в таком «общем рынке» все шансы имел стать именно советский рубль, определение курса которого уже было переведено на золотую основу.

Совещание вызвало широкий положительный отклик на всех континентах мира.

Чтобы стало понятней, напомним, как закулиса, посредством своей главной марионетки ― США, реагирует всего лишь на гипотетическую мысль о возможности создания газового аналога ОПЕК во главе с Россией. При одной только тени намёка на эту идею, там уже суетятся и недвусмысленно грозят весьма суровыми санкциями, не стесняясь намекать даже на применение военной силы. Можете себе представить, как засуетились там, когда известие об этом совещании и тех идеях, которые на нём прозвучали, докатилось до закулисы? Но тогда ситуация была во многом более благоприятная для СССР, чем ныне для современной России. Одно только имя Сталина тогда враз остужало самые горячие на Западе головы ― с генералиссимусом шутки и фокусы не проходили. Более того, могли закончиться очень даже плачевно для тех, кто посмел бы «пошутить» с СССР во главе со Сталиным!

Вывод напрашивается сам: произошла объективная консолидация интересов партократии (в том числе и как неотъемлемого компонента военно-партийного комплекса) с глобальными интересами закулисы.

Автор: Общественная инициатива

Опубликовано: Аналитический сайт «МЕРА»

Опубликовано: Аналитический сайт «МЕРА»

Где взять деньги на строительство жилья?

2011-08-02 05:58:00 (читать в оригинале)Вот что пишут в американских учебниках, по которым в студенчестве учатся все будущие политики и бизнесмены США.

Рисунок 2. Ежегодный дефицит федерального бюджета 1970–1980 гг. (в млрд. дол.). Республиканцы: Никсон, Форд, Рейган, Буш. Демократы: Картер, Клинтон. Источник: (2, стр. 424).

«Долг – и государственный, и частный – играет положительную роль в преуспевающей и растущей экономике. По мере роста доходов растут и сбережения. Макроэкономическая теория и фискальная политика свидетельствуют о том, что для того, чтобы совокупный спрос держался на уровне полной занятости, возросший объем сбережений или его эквивалент обязательно должен поступить в распоряжение потребителей, предпринимателей и правительства и быть израсходован ими. Формирование долга – это и есть процесс, в котором сбережения поступают тем, кто их расходует. Теоретически, потребители и фирмы заимствуют значительную часть сбережений и расходуют их. Обычно так и бывает. Общая сумма частного долга в США составляет почти 11 трлн. долларов

Но если домохозяйства и фирмы не склонны делать займы, и частный долг увеличивается недостаточно быстро, чтобы поглотить растущий объем сбережений, эту задачу должен решать прирост государственного долга. Иначе экономика выйдет из состояния полной занятости и не сможет реализовать свой потенциал роста» (2, стр. 428).

Итак, мировой авторитет утверждает, что непременное условие роста рыночной экономики – непрерывный и наступательный рост долга: и частного, и государственного. Мало того, это общепринятое мнение среди всех экономистов мира, это азбука современной рыночной экономики – и теории, и практики. Долги других промышленно развитых стран, как доля ВВП, еще больше. Достаточно взглянуть на Рисунок 3., чтобы убедиться в этом.

Рисунок 3. Государственный долг: международные сравнения. Хотя государственный долг США – один из самых крупных в мире, у некоторых других стран долг по отношению к ВВП еще больше. Источник: (2, стр. 418).

Центральный банк должен кредитовать жилищную программу, а не заниматься эмиссионной накачкой сферы денежного обращения, вслед за олигархическим ростом внутренних цен на сырье и тарифы. Центральный банк должен заниматься кредитованием ввода мощностей глубоко интегрированных структурообразующих концернов, а не кредитованием строительства супермаркета в Москве, этой роскошной барахолки для торговли импортными товарами. ЦБ РФ для этих целей даже переименовал себя и стал назваться «Банком России», нам еще предстоит разбираться с этим перевоплощением ЦБ РФ в коммерческий банк «Банк России».

Крупнейшие коммерческие банки, в том числе и государственный Сбербанк, страховые компании должны кредитовать строительство жилья и ввод импортозамещающих производственных мощностей, чтобы вернуть России свой внутренний рынок, а не разворачивать программы потребительских кредитов для покупки населением подержанных иномарок, импортной мебели и сложной бытовой техники из Европы, Японии и Южной Кореи.

Способно ли текущее правительство организовать строительство реального жилья? Ответ очевиден. Даже не захочет. Реформаторы завозят кафельную плитку из Италии да Испании. Добываем нефть вахтовым методом из болот Сибири, и обмениваем ее на кафель, обожженную глину??? Глины своей не хватает!

Возмездие неотвратимо!

Гражданин Греф, гражданин Кудрин, гражданин Грызлов, граждане из олигархических кланов, вы наивно полагаете, что, продавая национальные интересы России, зарабатываете большие деньги?

Ошибаетесь! Вы зарабатываете себе большой срок, пожизненный тюремный срок. Ваши месяцы пребывания у власти сочтены!

Вы наивно полагаете, что успеете укрыться где-нибудь в Израиле или в Лондоне. Мы вас везде найдем! Мы вас везде достанем! Мы будем вас судить!

Мы организуем в Ленинграде процесс. Это будет не Гаагский трибунал. Это будет Ленинградский трибунал!

Трибунал будет и уголовный, и политический, но в первую очередь – нравственный. Мы организуем это процесс ради будущего нашей нации!

Чтобы уже больше никогда в истории России не повторилась бироновщина. Чтобы все будущие поколения знали: за предательство российской нации придется расплачиваться. Расплачиваться свободой, здоровьем, жизнью.

Никого не упустим, всех найдем, каждого достанем. Как любит говорить генеральный прокурор Устинов: «Ничто не забыто. Никто не забыт».

Что делать?

Судить предателей нации! Вот что делать!

Возмездие неотвратимо!

Судить предателей нации! Вот что делать!

Возмездие неотвратимо!

ЛИТЕРАТУРА

1. П. Самуэльсон, В Нордхаус. «Экономика», Москва – Санкт-Петербург – Киев, «Вильямс», 2000.

2. К. Р. Макконнелл, Л. Брю. «Экономикс», М., «ИНФРА-М», 2002.

3. «Заблудились в эпохе» Под общ. ред. В. И. Белова, В. Л. Федорова. – Новосибирск: ООО» Новая издательская книготорговая ассоциация[ * ] Москву мы здесь и не рассматриваем. Москва – это другой город, другое государство, другая планета. Все, что находится в пределах московской кольцевой дороги – это другой мир, он и живет по другим законам, и голосует по-другому. Голосует против всей России. Лужковская Москва – это пир во время чумы.

| д.э.н. Виктор Белов |

Категория «Поп звезды»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+173 |

226 |

Наша жизнь просто прекрасна |

|

+168 |

219 |

Little Showroom |

|

+160 |

212 |

Heilig |

|

+147 |

233 |

Ulanet.ru - Информационно-развлекательный сайт города Улан-Удэ |

|

+17 |

29 |

КАТЯ ЧЕХОВА 2008 |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-1 |

8 |

Nique |

|

-1 |

73 |

Список диет |

|

-1 |

43 |

Диетические рецепты |

|

-2 |

7 |

anmak |

|

-2 |

9 |

Vlad_Topalov |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.