|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ротозеев НЕТ » | Ротозеев НЕТ/Записи в блоге |

|

Ротозеев НЕТ » | Ротозеев НЕТ

Голосов: 1 Адрес блога: http://rotozeev.net Добавлен: 2012-01-13 00:40:21 блограйдером rotozeev Принадлежит блограйдеру rotozeev |

|

Панорама центра Харькова, май 2013 года

2013-05-12 13:35:46 (читать в оригинале)Центр Харькова, майский день 2013 года, жара. Для увеличения кликнуть:

Можно зайти и оставить комментарий или же перепостить в соц.сети:

Как обрезать пост в RSS в заданном месте

2013-05-12 04:16:58 (читать в оригинале)Прошлый мой пост оказался очень длинным. Из-за того, что я решил выдавать в RSS не анонсы, а целые записи случились проблемы. В агрегаторах FeedSpot и Netvibes пост показывался все равно не полностью – критический размер составлял порядка 13 тыс. символов, а Google Reader и Feedly вообще не отображали в своей ленте эту запись. Было принято решение найти способ вручную обрезать RSS любого поста: причем, использовать для этого свою уникальную метку, чисто для RSS, никак не связанную с тэгом more.

Я использую плагин Ozh’ Better Feed, который предоставляет выбор: обрезать RSS в том же месте, где поставлен тэг more (читать дальше), либо же выдавать пост целиком. В принципе, для моей задачи подошел бы плагин RSS No More, который может обрезать RSS в заданном месте записи, в том месте, где вставлен тэг [rss-cut]. Однако, не хотелось из-за редко используемой фичи ставить отдельный плагин, который к тому же давно не обновлялся. Было решено просто подправить Ozh’ Better Feed.

Итак, в папке плагина ozh-better-feed находится папка inc, в которой имеется файл feed.php – его и нужно изменить. Я это сделал следующим образом. В функции function wp_ozh_betterfeed_dofeed($content) после строк

$separator = "<span id=\"more-$id\"></span>";

if ($wp_ozh_betterfeed['split'] and (strpos($content,$separator) != FALSE)) {

$content = preg_split("#$separator#",$content);

$content = $content[0] . $wp_ozh_betterfeed['readmore'];

//close <p> tags that might have been lost in the splitting

if (!preg_match("#</p>$#", $content)) {

$content .= "</p>\n";

}

$wp_ozh_betterfeed['splitted'] = 1;

}

добавляю практически тоже самое:

// — custom rss (not post!) cut —–

$separator = "<span id=\"cutrss\"></span>";

if (strpos($content,$separator) != FALSE) {

$content = preg_split("#$separator#",$content);

$content = $content[0] . $wp_ozh_betterfeed['readmore'];

//close <p> tags that might have been lost in the splitting

if (!preg_match("#</p>$#", $content)) {

$content .= "</p>\n";

}

$wp_ozh_betterfeed['splitted'] = 1;

}

// ————————————

После этих манипуляций появляется следующая возможность. При написании поста, в том месте где необходимо обрезать RSS вставляется следующее:

<span id="cutrss"></span>

(без лишних пробелов и прочих изменений символов!)

Вот собственно и все.

Ах да, и в качестве лытдыбра: я таки вынес сегодня елку.

---Можно зайти и оставить комментарий или же перепостить в соц.сети:

Чудовищно нормальные (для размышлений накануне 9 мая)

2013-05-08 17:13:56 (читать в оригинале)Накануне 9 мая хотелось бы выложить какую нибудь копипасту, затрагивающую общечеловеческие ценности. Мне кажется, что материал изложенный ниже, в настоящее время довольно актуален. Может быть я пессимист, но видя людей на улицах, читая на блогах и форумах потоки злобы и ненависти я вижу, что фашизм (в народном его понимании, как олицетворение зла и бессмысленной жестокости) наши деды не победили. Многие из тех, кто помнит и гордится с символизирующей все это ленточкой сами при случае могут стать новыми полицаями и карателями ничуть не уступающими тем, против кого боролись их деды. Понятно, что враги, которых нужно истреблять, будут подобраны согласно духу времени, будут найдены убедительные аргументы…

Но самое главное, что все это будут делать правильные, адекватные, нормальные люди, а не садисты или патологические маньяки.

Для начала даю ссылку на сегодняшнюю публикацию в Снобе - Чудовищно нормальные.

А ниже собственно материал, рекомендуемый к прочтению.

Кристофер Браунинг. Совершенно обычные мужчины: резервный полицейский батальон 101 и «окончательное решение» в Польше

Вера Гиряева

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. Т. 9. № 3. 2010. 107

Аннотация. К. Браунинг в своей монографии осуществляет реконструкцию «окончательного решения еврейского вопроса» на территории округа Люблин в 1942 г. На основе материалов Федерального центра расследований преступлений нацистов и Федерального архива в г. Кобленц (ФРГ) автор проводит социально- психологический анализ личностей и действий полицейских 101-го резервного батальона немецкой полиции порядка.

Ключевые слова. История Холокоста, социология Холокоста, социальная психология

В середине марта 1942 года в живых было примерно 75–80% всех жертв Холокоста, в середине февраля 1943-го в живых осталось лишь 20–25 %. За 11 месяцев были практически полностью истреблены еврейские общины Польши, которые составляли от 30 до 90 % населения небольших городков и поселений. Борьба с польскими евреями носила характер блицкрига, требовала участия большого количества исполнителей и проходила на фоне масштабных военных действий немецкой армии на территории СССР, приведших к ее поражению под Сталинградом. Кристофер Браунинг ставит перед собой два вопроса: как было организовано уничтожение такого количества расселенных по небольшим местечкам евреев и где набирались исполнители уничтожения? Концентрационные лагеря обходились небольшим «штатом работников», но для «зачистки» маленьких гетто, в которых жила большая часть польских евреев, и отправки их в концентрационные лагеря или убийства на месте было необходимо много исполнителей. Поиск ответов на эти вопросы привел автора в центральный аппарат высших органов земель, осуществлявших надзор за органами юстиции (Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung) в Людвигсбурге, который координировал судебное преследование нацистских преступников (Федеральный центр расследований преступлений нацистов), где Браунинг впервые увидел документы о 101-м резервном полицейском батальоне полиции порядка (Ordnungspolizei). В отличие от многих других подразделений, участвовавших в массовых уничтожениях, чей личный состав можно реконструировать лишь частично, списки личного состава этого батальона сохранились. Большинство полицейских были из Гамбурга и проживали в этом городе на момент следствия, длившегося с 1962 по 1972 год. В распоряжении исследователя оказались протоколы допросов 210 полицейских (на момент создания в 1942 году батальон состоял из почти 500 человек). Протоколы допросов дают статистически значимую информацию о возрасте, членстве в НСДАП, службе в СС и социальном происхождении полицейских. Примерно 125 протоколов показались Браунингу настолько достоверными, что позволили сделать выводы о внутренней динамике этой группы убийц.

Если рассуждать на элементарном уровне, то Холокост стал возможен потому, что некоторые люди достаточно долгое время тысячами убивали других людей, став «профессиональными убийцами», пишет автор (S. 13). При исследовании таких групп историки сталкиваются с большими проблемами, в первую очередь с розыском источников. В отличие от подразделений, которые убивали на территории СССР, от 101-го батальона осталось немного документов, особенно касающихся заданий по уничтожению евреев. Показания нескольких уцелевших евреев позволяют составить представление о том, когда, где, в каком объеме батальон выполнял задания. Но в отличие от гетто и концентрационных лагерей, в которых жертвы в течение продолжительного времени контактировали со своими палачами, выжившие жертвы 101-го батальона, место дислокации которого постоянно менялось, не много могли сказать и о его постоянно меняющемся составе. Неизвестные мужчины внезапно появлялись, убивали и пропадали. Зачастую жертвы даже не могли вспомнить зеленую форму — знак того, что убийство было совершено полицейским батальоном. Поэтому реферируемое исследование основывается на 125 протоколах допросов 1960-х годов. Каждый из допрашиваемых играл свою роль в произошедшем, а значит, мог вспомнить или забыть разные вещи и смотрел на ситуацию по-своему. Кроме того, перед лицом грозящего уголовно-правового преследования многие обвиняемые лгали. Следователи задавали вопросы таким образом, чтобы установить юридически значимый факт: совершало ли определенное лицо в определенное время определенное уголовно-наказуемое деяние. Автора же интересует изучение субъективных переживаний участников содеянного (S. 15).

В последние десятилетия историки увлечены написанием истории «снизу», реконструируя переживания и опыт большинства населения, отмечает Браунинг. При этом, исследуя Третий рейх, некоторые историки пытаются отбросить национал-социализм и сосредоточиться только на повседневности, представляя повседневность в Третьем рейхе как что-то «нормальное», если не удается доказать, что она была пронизана политикой национал-социализма. Однако история 101-го резервного батальона показывает, что массовые убийства и повседневность практически слились в одно целое. «Нормальность» становилась все более ненормальной (S. 16). Также автор отмечает, что он пытался по-человечески понять полицейских, иначе исследование было бы невозможным, но это не значит, что он пытался оправдать их (S. 17). В соответствии с законодательством Германии Браунинг в своем исследовании приводит настоящие имена командира батальона майора Вильгельма Траппа (Wilhelm Trapp), капитана Вольфганга Хоффманна (Wolfgang Hoffmann), капитана Юлиуса Вольауфа (Julius Wohlauf), старшего лейтенанта Хартвига Гнаде (Hartwig Gnade), для остальных полицейских придуманы псевдонимы (S. 18).

Первая глава посвящена описанию раннего утра 13 июля 1942 года, когда 101-й резервный полицейский батальон был поднят с нар в здании школы в польском городе Белгорай. Мужчины были жителями Гамбурга, отцами семейств среднего возраста пролетарского или мелкобуржуазного происхождения. Поскольку они были слишком старыми для службы в вермахте, их призвали в ряды полиции порядка. Большинство из них еще никогда не служили на занятых территориях. К 13 июля они находились в Польше почти три недели. Было еще темно, когда они залезали в грузовики, чтобы выехать на первое серьезное задание: что им предстоит, они не знали. Колонна взяла курс на восток. Через полтора-два часа они остановились в местечке Йозефов, находившемся на расстоянии всего 30 км от Белгорая. Йозефов был типичным польским поселением с белыми домами, крытыми соломой, 1800 его жителей были евреями. Полицейские полукругом обступили майора Траппа, 53-летнего профессионального полицейского, получившего у подчиненных доброе прозвище «папа Трапп». Он был бледен, заметно нервничал, в его глазах стояли слезы. Старясь держать свои чувства под контролем, Трапп сообщил, что батальону предстоит ужасно неприятное задание. Ему самому задание не нравится, все это очень прискорбно, но приказ поступил с самого верха. Может быть, подчиненным будет легче справиться с заданием, если они будут думать о бомбах, которые падают на головы женщин и детей в Германии. Один из полицейских вспомнил, что Трапп сказал, что евреи спровоцировали бойкот со стороны Америки, который нанес Германии ущерб. Два других полицейских утверждали, что Трапп говорил о наличии в Йозефове евреев, которые помогают партизанам. Затем он перешел к изложению сути задания. Батальон должен собрать всех евреев. Работоспособные мужчины должны быть отделены и направлены в трудовой лагерь. Остальные — женщины, дети, старики должны быть расстреляны на месте. После того как Трапп объяснил подчиненным, что их ожидает, он сделал исключительное предложение: кто не чувствует себя достаточно зрелым для исполнения этого задания, может отойти в сторону (S. 22).

Во второй главе Браунинг отвечает на вопрос: как могло случиться, что летом 1942 года резервный батальон «пожилых» полицейских был брошен на задание по расстрелу полутора тысяч евреев? Автор обращается к истории полиции Германии и ее роли в истреблении европейских евреев. Когда в 1919 году внутриполитическое положение немного стабилизировалось, добровольческий корпус, участвовавший в подавлении революционных выступлений, слился с регулярными полицейскими отрядами, таким образом были сформированы отряды на казарменном положении, которые должны были бороться с революционной угрозой. В 1920 году союзники потребовали распустить эти полицейские формирования, так как они противоречили Версальскому договору. В 1933 году вновь была создана «полицейская армия» на казарменном положении, состоявшая из 56 000 человек, получающих военную подготовку. Когда Гитлер в 1935 году полностью отмежевался от положений Версальского договора и ввел обязательную воинскую повинность, полиция влилась в армию, поставляя для последней офицеров и унтер-офицеров. На 1942 год не менее 97 генералов вермахта в период между 1933 и 1935 годом служили в отрядах полиции. В 1936 году Генрих Гиммлер стал шефом немецкой полиции, которому подчинялись все подразделения полиции Третьего рейха. Он разделил полицию на «охранную полицию», к которой относились гестапо и криминальная полиция, и «полицию порядка», объединяющую городскую полицию порядка и жандармерию в сельской местности. В 1938 году в полиции порядка служило 62 000 человек. В 1938–1939 годах полиция порядка сильно разрослась. С вступлением в нее молодые люди освобождались от армии и могли служить вблизи от дома. К началу войны в сентябре 1939 года в ней служили 131 000 мужчин. 16 000 из них были объединены в полицейскую дивизию, которая находилась в распоряжении вермахта и воевала в 1940 году в Арденнах, в

1941-м участвовала в наступлении на Ленинград. В 1942 году Гиммлер получил эту дивизию обратно в свое распоряжение. В конечном итоге полиция порядка предоставляла вермахту 8000 человек, остальные полицейские освобождались от службы в армии. Для пополнения своих рядов полиция порядка постановила рекрутировать 26 000 молодых немцев (9000 добровольцев 1918–1920 г.р.; 17 000 добровольцев 1909–1912 г.р.), 6000 лиц немецкой национальности, которые до 1939 года проживали за пределами рейха (Volksdeutsche). Кроме того, полиция порядка получила разрешение призвать 91 500 резервистов 1901–1909 г.р., т.е. возрастной группы, которая еше никогда не служила в вермахте. Затем постепенно призыв распространился и на мужчин более ранних годов рождения, так что в середине 1940 года в полиции порядка служили 244 500 мужчин. Полиция порядка состояла из 101-го батальона, 20 подразделений которого располагались на территории захваченной немцами Польши (13 в генерал-губернаторстве, 7 — на остальных восточных территориях), 10 — на территории протектората Богемии и Моравии, 6 — в Норвегии, 4 — в Нидерландах. Новые батальоны формировались двумя путями: во-первых, прибывали новые силы профессиональных офицеров; во-вторых, призывались все новые резервисты старшего возраста. Из рядов 26 000 молодых добровольцев, вступивших в ряды полиции осенью 1939 года, формировались специальные батальоны с номерами 251–256 и 301–325, которые позднее должны были стать элитой полиции порядка.

На территории каждого из четырех дистриктов-округов (Краковского, Варшавского, Люблинского, Радомского) и присоединенного в 1941-м пятого дистрикта — Галиции, составлявших генерал-губернаторство, располагались штаб командующего и полк полиции порядка, состоявший из трех батальонов, личный состав которых постоянно менялся, возвращаясь обратно в Германию. Кроме того, территория генерал-губернаторства была покрыта тонкой сетью мелких подразделений полиции порядка. В крупных городах Польши находились небольшие подразделения охранной полиции, их главной задачей было контролировать польскую полицию. В городах средней величины располагались жандармерии (всего от 30 до 40). Подразделения охранной полиции и жандармерии, так же как и три батальона полиции порядка, подчинялись командующему полиции порядка. В конце 1942 года численность личного состава полиции порядка на территории генерал-губернаторства выросла до 15 186 человек. Если смотреть снизу вверх, то цепочка приказов от небольших подразделений полиции порядка через командующего в Кракове уходила в Берлин в Главную службу полиции порядка, возглавляемую Куртом Далюге. Это была обычная цепочка приказов, если дело касалось подразделений полиции порядка на местах. В случаях, когда дело шло о совместных акциях полиции порядка, охранной полиции и других подразделений СС, использовалась иная цепочка приказов. Генрих Гиммлер назначил верховного руководителя СС и полиции Фридриха-Вильгельма Крюгера своим личным уполномоченным на территории генерал-губернаторства и наделил его правом координировать все акции, в которых было задействовано более одного подразделения бурно растущей «полицейской империи». В каждом дистрикте генерал-губернаторства находился руководитель СС и полиции, который на уровне дистрикта имел такие же полномочия, как Крюгер в генерал-губернаторстве. В дистрикте Люблин, в котором в 1942–1943 гг. базировался 101-й резервный батальон, руководителем СС и полиции был протеже Гиммлера Одило Глобочник. Таким образом, к низовым подразделениям полиции порядка дистрикта Люблин приказы могли поступать как из Главной службы в Берлине от Далюге через Краков, так и от Гиммлера через верховного руководителя СС и полиции Крюгера и руководителя СС и полиции дискрипта Люблин Глобочника. Так как в планомерном истреблении польских евреев участвовали все подразделения СС и полиции, то решающее значение имела вторая цепочка приказов: Гиммлер—Крюгер—Глобочник (S. 23–28).

Первый раз подразделения полиции порядка участвовали в осуществлении «окончательного решения еврейского вопроса» не на территории Польши, а на территории СССР летом и осенью 1941 года, о чем Браунинг пишет в третьей главе «Полиция порядка и окончательное решение: Россия 1941». Полицейские батальоны 309, 316, 322-й принимали участие в уничтожении евреев в Белостоке, Беловичах, Могилеве; батальоны 45, 303, 314, 304, 320-й — в Шепетовке, Бердичеве, Виннице, Кременчуге, Полтаве, Днепропетровске, Харькове (S. 29–39). Осенью 1941 года Далюге принял на себя выполнение еще одного важного задания — обеспечение депортации евреев из Германии на восток. Депортация была разрешена Гитлером в конце сентября 1941 года и должна была быть организована Рейнхардом Гейдрихом в Берлине, Адольфом Эйхманом и региональными управлениями охранной полиции во всей Германии. Исключение составляли Вена и Прага, в которых Эйхман уже создал Центральные бюро по еврейской эмиграции. Достаточно быстро Гейдрих и Далюге пришли к соглашению о «разделении труда»: полиция порядка Далюге взяла на себя надзор за организованным охранной полицией Гейдриха транспортом, пишет Браунинг в четвертой главе. Перед каждой новой волной депортации местные подразделения полиции порядка получали указание от охранной полиции о том, какое количество полицейских должно конвоировать депортационный транспорт. Обычно на единицу транспорта требовалось 16 человек, из них один офицер. В период с осени 1941 до весны 1945 года более 260 поездов увезли немецких, австрийских и чешских евреев либо сразу в гетто и лагеря смерти «на востоке» (в Польше и России2), либо сначала во «временное» гетто Терезиенштадт севернее Праги, а уже затем «на восток». Не менее 147 поездов из Венгрии, 87 из Голландии, 76 из Украины, 63 из Словакии, 27 из Бельгии, 23 из Греции, 11 из Италии, 7 из Болгарии, 6 из Хорватии, в общей сложности почти 450 поездов из Западной и Южной Европы хотя бы на части их пути следования сопровождались немецкими охранниками. Точное количество поездов, доставлявших польских евреев в близлежащие лагеря смерти, не известно, единственное, что можно сказать, — их было много сотен. Практически все эти поезда охранялись полицией порядка (S. 48). Опыт полицейских, полученный в ходе таких операций, описан в нескольких отчетах. Первый — отчет лейтенанта Пауля Салиттера об охране депортационного поезда из Дюссельдорфа в Ригу 11 декабря 1941 года3 уже опубликован на английском и немецком языках и Браунингом в тексте монографии не приводится. Автор цитирует отчет от 20.06.42 о депортационном поезде из Вены в Собибор 14.06.42 («венский отчет») и отчет от 14.09.42 о депортационном поезде из Коломеи в Галиции в Бельчек («львовский отчет»). То, что описано в этих отчетах, полицейские совершали многократно в течение войны. Как следует из венского отчета, депортация пожилых венских евреев всех возрастов, которые не знали, куда их увозят, прошла без особых проблем для охраны, поэтому лейтенант Фишманн концентрируется на описании проблем с пайком полицейских, докладывая о том, что колбаса и масло были испорченными. В отчете не упоминается, что закрытые в вагонах люди не получали в течение пути не только пищи, но и воды. Руководя выгрузкой 949 евреев в Собиборе, Фишманн не мог не знать, какая судьба их ожидает. Несмотря на то, что газовые камеры в Собиборе были спрятаны далеко в лесу, Фишманн должен был догадываться о конечной цели маршрута, так как ему было известно, что люди, которых он привез, были отобраны как «неработоспособные» и при них не было никаких личных вещей. Для полицейских резервного батальона 133, охранявших депортацию из Коломеи в Бельчек, поездка была куда более напряженной. Евреи в Галиции были свидетелями резни летом и осенью 1941 года и первой волны депортации, так что ожидавшая их судьба была им самим более или менее ясна. В львовском отчете, подписанном лейтенантом Вестерманном, отмечаются попытки людей избежать «поезда смерти»; ограниченное число охраны (10 человек для конвоирования 8000); ужасные условия (многокилометровые марши, невыносимая жара, отсутствие воды и еды; 200 человек в одном вагоне). Около 25% депортируемых умерли в пути от голода и обезвоживания. Люди, которые в силу возраста или состояния здоровья, по оценке полицейских, все равно не перенесли бы депортацию, расстреливались еще до погрузки в вагоны. Как следует из документов, депортация, описанная в львовском отчете, была одним из многих аналогичных заданий, выполненных личным составом 133-го резервного батальона полиции порядка совместно с личным составом охранной полиции (S. 57).

То, что мы бы хотели узнать о полицейских, эти отчеты нам, к сожалению, не рассказывают, пишет автор (S. 57). Эти мужчины не были «убийцами за письменными столами», отгораживающимися от своих жертв расстоянием и стенами кабинетов, для которых убийства были частью бюрократических процедур. Полицейские 133-го резервного батальона сталкивались со своими жертвами лицом к лицу. Их товарищи уже расстреляли тех, кто не мог быть депортирован, сами они в течение многих часов использовали самые жестокие методы, чтобы не дать людям возможности сбежать во

время депортации и тем самым попытаться избежать смерти в газовых камерах Бельчека. Как эти мужчины стали многократными убийцами? Что происходило в их подразделениях, когда они в первый раз исполняли приказ убить? Был ли у них выбор, и если да, то как они реагировали? Как им самим удалось преодолеть многодневные и многомесячные «марафоны убийств»? (S. 58). Проанализированные отчеты не дают ответов на эти вопросы, поэтому в пятой главе Браунинг возвращается к истории 101-го резервного батальона.

Осенью 1939 года 101-й резервный батальон выполнял задание по аресту и охране польских военнопленных. По возвращении в Гамбург 17.02.39 батальон лишился 100 профессиональных полицейских, из которых было сформировано другое подразделение. Их место заняли резервисты средней возрастной группы, призванные осенью 1939 года. После обучения с мая по июнь 1940 года батальон дислоцировался в Познани, затем еще 4 месяца — в Лодзи, где проводил операцию по переселению, в ходе которой (по замыслу Гитлера и Гиммера) на аннексированные территории должны были быть переселены лица немецкой национальности, проживающие за пределами рейха (Volksdeutsche), а поляки и иные «нежелательные элементы» (евреи, цыгане) принудительно выселялись в центральную Польшу (S. 60). 28 ноября 1940 года батальон взял на себя охрану Лодзинского гетто. Личный состав получил приказ без предупреждения стрелять в каждого еврея, который приближался к ограждению. В мае 1941 года батальон вернулся в Гамбург и был полностью переструктурирован. Все полицейские, призванные до войны, и весь офицерский и младший офицерский состав были распределены по другим батальонам. На их место заступили новые резервисты. Таким образом, батальон стал «полностью резервным», как пояснил один из допрашиваемых полицейских. С мая 1941-го по июнь 1942-го батальон находился в состоянии формирования и интенсивного обучения. Из этого периода полицейские могли вспомнить бомбардировку Любека в марте 1942 года, непосредственно после которой батальон был введен в Любек, и депортацию гамбургских евреев. С середины октября 1941-го по конец февраля 1942-го 53 000 евреев и 5000 цыган 59 партиями были депортированы с территории Третьего рейха «на восток», а именно в Лодзь, Ригу, Каунас и Минск. Пять групп, привезенных в Каунас, и первая группа, привезенная в Ригу, были расстреляны сразу по прибытии. Остальные группы сначала поместили в гетто Лодзи (туда попали 5000 австрийских цыган), Минска и Риги. Четыре группы были из Гамбурга. Первая, состоящая из 1034 человек, была отправлена в Лодзь 25.10.41; вторая в количестве 990 человек 08.11.41 — в Минск; третья, объединявшая 408 гамбургских и 500 бременских евреев, 18.11.41 — в Минск; четвертая (808 человек) 04.12.41 — в Ригу. Подразделения 101-го батальона принимали участие в разных этапах депортации. Местом сбора охранная полиция назначила Дом вольных каменщиков, расположенный между университетской библиотекой и жилым блоком в паре сотен метров от оживленного вокзала Даммтор, так что происходящее не могло остаться незамеченным гамбургскими жителями. Одни полицейские 101-го резервного батальона регистрировали прибывших и обеспечивали размещение в грузовых автомашинах, которые отвозили людей на вокзал Штерншанце; их товарищи контролировали пересадку с грузовиков на поезд. Кроме того, личный состав батальона сопровождал депортацию первой, второй и четвертой групп. Бруно Пробст4, сопровождавший депортацию в Минск, начавшуюся 8 ноября, вспоминал, что евреям сказали о новом закрытом поселении на востоке. Людей посадили в обычные пассажирские вагоны, а личные вещи, в том числе инструменты, кухонную утварь, погрузили в два грузовых вагона. Для охраны был прицеплен отдельный вагон второго класса. В вагонах, в которых ехали депортируемые, постов охраны не было, но в случае остановок поезд должен был охраняться с обеих сторон. Через четыре дня поезд прибыл в Минск. Конечную цель все, включая охрану, узнали после того, как проехали Варшаву. В Минске поезд ожидал отряд СС. Депортируемые пересели на грузовики, вещи остались в поезде. Отряд 101-го резервного батальона поехал в казармы, где уже размещался полицейский отряд (не резервный), находившиеся в непосредственной близости от лагеря. Из разговоров отряд 101-го резервного батальона узнал, что находившиеся в казармах полицейские несколько недель расстреливают в Минске евреев. Из чего Пробст и его товарищи сделали вывод, что и с гамбургскими евреями должно произойти то же (S. 65).

В июне 1942 года 101-й резервный батальон снова был переведен в Польшу. Лишь несколько унтер-офицеров были в Польше в составе этого батальона с 1939 года и менее 20% рядового состава участвовали в операции на территории Польши в 1940-м. Немногим большая группа полицейских участвовала в депортации гамбургских евреев осенью 1941 года. Несмотря на то, что оставаться в неведении о массовых убийствах евреев в России было сложно, большинство служивших в 101-м резервном батальоне еще не сталкивались с методами, применяемыми германской армией на занятых восточных территориях (за исключением тех, кто участвовал в Первой мировой), и не имели военного опыта. Батальон состоял из 11 офицеров, 5 чиновников (ответственных за жалованье, провиант, расквартирование и пр.), 486 унтер-офицеров и рядовых. В последние минуты к ним присоединились несколько подразделений из Вильгельмсхафена, Рендсбурга (Шлезвиг-Гольштейн) и Люксембурга. Бóльшая часть полицейских была из Гамбурга и окрестностей, так что не только люксембургские, но и рендсбургские и вильгельмсхафенские коллеги воспринимались ими как чужаки (S. 68).

101-й резервный батальон состоял из трех рот, каждая по 140 человек. Две роты возглавлялись капитанами полиции, третья — старшим по сроку службы лейтенантом запаса. Каждая рота делилась на три взвода, во главе двух стояли лейтенанты запаса, во главе третьего — старший по сроку службы гауптвахмистр; в каждом взводе было четыре отделения, возглавляемые гауптвахмистрами и вахмистрами. Рядовые были вооружены винтовками, унтер-офицеры — автоматами. Помимо трех рот в состав батальона входили штабной персонал, один врач, один санитар, водители, писцы, связисты. Батальон возглавлял 53-летний Вильгельм Трапп, принимавший участие в Первой мировой и получивший Железный крест первой степени. После войны он стал профессиональным полицейским и достаточно быстро продвинулся по службе. Когда в декабре 1932 года Трапп вступил в ряды НСДАП, он уже считался «старым

бойцом», но тем не менее не был принят в СС, несмотря на то, что Гиммлер и Гейдрих следили за тем, чтобы государственное и партийное в их эсэсовско-полицейской империи слилось в единое целое. Очевидно, отмечает Браунинг, Трапп не был пригоден для СС (S. 67). Очень скоро Трапп вступил в конфликт с двумя своими молодыми капитанами-эсэсовцами. И через 20 лет на суде они не скрывали, что считали своего командира гражданским слабаком, который слишком сильно вмешивался в служебные дела офицеров. Эти капитаны также были гауптштурмфюрерами СС и еще не достигли тридцатилетнего возраста. Вольфганг Хоффманн, 1914 г.р., в 16 лет вступил в нацистский союз школьников, в 18 — в гитлерюгенд, через год — в СС, в 1934 году окончил школу. В 1936 году Хоффманн поступил в полицию, в 1937-м вступил в НСДАП, завершил офицерское образование и получил звание лейтенанта. Весной 1942-го он был зачислен в 101-й резервный полицейский батальон и в июне 1942-го в 28 лет стал капитаном. Хоффманн возглавлял третью роту. Юлиус Вольауф, 1913 г.р., получил в 1932 году аттестат зрелости, в 1933-м вступил в НСДАП, в 1936-м — в СС, в 1938 году получил звание лейтенанта охранной полиции. Был зачислен в 101-й резервный полицейский батальон в начале 1942-го, в июне того же года — произведен в звание капитана, командовал первой ротой и стал заместителем Траппа. В отличие от Траппа, Хоффманн и Вольауф представляли собой гибрид профессионального полицейского офицера и молодого нациста-эсэсовца, т.е. были идеальными эсэсовскими и полицейскими силами, с точки зрения Гиммлера и Гейдриха (S. 68).

Об адъютанте Траппа мало что известно, кроме того, что он погиб весной 1943-го, видимо, по неосторожности был убит своими же (S. 190). В батальоне также служили семь лейтенантов запаса, т. е. мужчин, которые не были профессиональными полицейскими, но с учетом их принадлежности к среднему классу, школьного образования и профессионального успеха в гражданской жизни они после призыва в полицию порядка были произведены в офицерское звание. Младшему из лейтенантов запаса было 33 года, старшему — 48; пятеро из них состояли членами НСДАП, никто не служил в СС. Из 32 унтер-офицеров, о которых автору удалось собрать данные, 22 были «партайгеноссе», семь — эсэсовцами. Возраст унтер-офицеров — от 27 до 40 лет (средний возраст — 33 с половиной). Унтер-офицеры не были резервистами, их рекрутировали в полицию еще до войны (S. 68).

Большинство рядовых были из Гамбурга и окрестностей, 63% — из рабочих, но в основном не владеющих определенной профессией, а разнорабочих (в порту, на судах, на складах, на сельскохозяйственных работах, официанты, водители грузовиков), что было характерно для Гамбурга тех лет. Практически все 35% рядовых из среднего класса были наемными работниками; три четверти были заняты в сфере продаж, четверть состояла на государственной службе или работала в частных бюро. Кроме того, 2% составляли учителя, аптекари, мелкие частные предприниматели. Средний возраст рядовых — 39 лет (более половины в возрасте от 37 до 42 лет). Эта возрастная группа была, по меркам вермахта, уже «стара», но с сентября 1939 года мужчин этого возраста массово призывали в резервные полицейские батальоны. Около 25 % полицейских из рабочих семей (43 из выборки в 174) в 1942 году состояли в НСДАП; шесть из них были «старые бойцы», которые вступили в партию до прихода Гитлера к власти; еще шестеро вступили в НСДАП в 1933 году. Несмотря на то, что между 1933 и 1937 годами внутри страны прием в НСДАП был приостановлен, еще шесть человек были приняты в партию за рубежом. 16 человек вступили в партию в 1937 году, девять — в 1939-м и позднее. Среди мужчин из среднего класса процент членов НСДАП был немногим выше (30%).

Из приведенных данных следует, что рядовой состав 101-го резервного батальона состоял из представителей низших слоев немецкого общества, чуждых социальной и географической мобильности и прекративших свое образование в 14–15 лет, окончив народную школу. На 1942 год удивительно большой процент рядового состава состоял в НСДАП. Поскольку протоколы допросов не содержат такой информации, невозможно сказать, сколько человек из них до 1933 года были коммунистами, социалистами, членами профсоюзов. Возраст рядового состава позволяет предположить, что годы, в которые формируются мировоззрение и характер, эти люди провели в донацистской Германии и им были известны и иные, не только нацистские политические и моральные нормы. Большинство из них были родом из Гамбурга — города, который считался самым ненацистским из всех крупных городов Германии. По мнению автора, именно эти люди вряд ли могли быть теми, из кого можно было бы рекрутировать массовых убийц для проведения в жизнь нацистского «окончательного решения» (S. 70).

Вероятно, 11 июля 1942 года с майором Траппом связался Глобочник или кто-то из его штаба и отдал приказ 101-му резервному батальону «собрать» 1800 евреев из Йозефова. В этот раз, правда, речь шла не о депортации, а об отправке работоспособных мужчин в лагерь Глобочника под Люблином и расстреле на месте всех остальных. По приказу Траппа весь батальон, разбросанный по окрестностям Белгорая, собрался в нем 12 июля. Исключение составили только третий взвод третьей роты, дислоцированный в другой местности, находившийся с ним Хоффманн, а также несколько человек из первой роты, которые уже были в Йозефове. Майор Трапп обсудил задание с командирами первой и второй рот — капитаном Вольауфом и старшим лейтенантом Гнаде. Остальных офицеров о задании, по-видимому, проинформировал адъютант Траппа, так как лейтенант Хайнц Бухманн5 узнал о нем уже вечером того же дня. Бухманн, которому на тот момент было 38 лет, был управляющим торгового предприятия в Гамбурге, принадлежавшего его семье. В 1937 году он вступил в НСДАП, в 1939-м был призван в полицию порядка и служил в Польше водителем. В 1940 году он пытался демобилизоваться, но вместо этого был направлен на офицерские курсы, в ноябре 1941-го получил звание лейтенанта запаса и, наконец, в 1942-м стал командующим первым взводом первой роты 101-го резервного батальона. Когда Бухманн услышал о предстоящей бойне, он сразу сказал адъютанту Траппа, что как гамбургский предприниматель и лейтенант запаса ни в коем случае не может участвовать в расстреле безоружных женщин и детей. Он просил дать ему другое задание, и адъютант поза- ботился о том, чтобы Бухманну было поручено командование группой, охраняющей работоспособных мужчин на пути в Люблин. Капитан Вольауф обмолвился своим подчиненным, что «завтра предстоит интересное задание». Один из рядовых, кото- рый выражал недовольство, что ему придется остаться в казарме, получил ответ от адъютанта майора Траппа: «Радуйтесь, что можете остаться здесь. Вы еще увидите, что произойдет» (S. 87). Один из гауптвахмистров предупредил второй взвод третьей роты, что не намерен завтра видеть трусов и раздал дополнительные патроны. Один из полицейских на суде показал, что пронесся слух о «еврейской акции» и его подразделение получило плети, но больше никто о плетях вспомнить не мог.

В два часа утра следующего дня колонна грузовиков покинула Белгорай и прибыла в Йозефов, когда начало светать. Трапп собрал вокруг себя подчиненных и сделал им экстраординарное предложение — дал возможность отказаться от непосредственного участия в расстреле. Некоторое время стояла полная тишина, но потом один из рядовых третьего взвода третьей роты подал голос. Гауптвахмистр взвода был недоволен, что именно его подчиненный оказался слабаком, но Трапп прервал выговор гауптвахмистра и взял полицейского под свою защиту. Всего 10-12 человек отказались от выполнения задания и отошли в сторону, сдав оружие. Они должны были быть готовы выполнять другие приказы майора Траппа. Затем были распределены задания: два взвода третьей роты должны были окружить деревню и расстреливать любого, кто пытается бежать, остальные — вывести евреев на рыночную площадь деревни. Евреи, которые были слишком слабы или стары, чтобы дойти до площади, и дети должны были быть расстреляны на месте. Нескольким полицейским из первой роты надлежало конвоировать перевозку работоспособных евреев, отобранных на рыночной площади, в Люблин, остальным — идти в лес и образовать «расстрельную команду». Вторая рота и третий взвод третьей роты получили приказ погрузить евреев на грузовики батальона и отвезти их с рыночной площади в лес. Сам майор Трапп, по свидетельствам его подчиненных, в исполнении задания участия не принимал и, видимо, провел день в своем штабе и на улицах Йозефова, но в лес не заходил. Некоторые из подчиненных, видевших его в течение дня, вспоминали, что он плакал и сокрушался, что на его долю выпало такое задание, но «приказ есть приказ» (S. 89). В это время унтер-офицеры разделили полицейских на группы по 2-4 человека, которые прочесали еврейскую часть Йозефова, вытащили людей из домов, стариков, больных и детей расстреляли на месте, остальных согнали на рыночную площадь. Часть полицейских стояла на улицах, ведущих к рыночной площади, чтобы не дать людям сбежать. Городок был настолько мал, что происходящее нельзя было скрыть, раздавались крики. На допросах многие полицейские показывали, что видели на улицах убитых, слышали, что все пациенты еврейской больницы и жители еврейского дома престарелых были расстреляны на месте, но в том, что расстреливали лично они, сознались только двое. Очень много расхождений в ответах полицейских на вопрос, расстреливали ли они младенцев и детей. Одни утверждали, что не трогали младенцев и детей; другие говорили, что матери ни за что не хотели оставлять своих детей, поэтому многие женщины пришли на рыночную площадь с детьми и были вместе с ними посажены в грузовики. Первая рота получила соответствующий инструктаж у врача батальона, который показал, куда надо стрелять, чтобы убить жертву с первого выстрела, и ушла в лес, а адъютант Траппа начал проводить на рыночной площади отбор работоспособных евреев. Когда были отобраны 300 работоспособных мужчин, из леса послышались первые выстрелы. В сопровождении Бухманна и люксембуржцев из первой роты работоспособные мужчины, многие из которых плакали, прошли пару километров до железнодорожной станции, где были погружены в ожидавший их поезд и доставлены

Харьков, Пушкинская, Железный дровосек

2013-05-07 01:40:46 (читать в оригинале)Прогулялся сегодня в районе улиц Пушкинской и Краснознаменной, там где растят и воспитывают творческую молодежь.

Помните скандально известную скульптуру “прибитый рельсой”, которая некоторое время радовала пассажиров метрополитена в переходе на Университете? Так вот, я только сегодня увидел откуда, так сказать, растут ноги у такого жанрового искусства. Раньше я этого не замечал:

- паучок

- хамелеон

- железный дровосек (или терминатор, готовый поработить человечество при помощи топора)

И заодно пара фотографий:

- около фармацевтической академии

- Пушкинская Street

Можно зайти и оставить комментарий или же перепостить в соц.сети:

FeedSpot – социальная сеть читателей RSS лент

2013-05-03 02:25:11 (читать в оригинале)С момента объявления о скорой кончине Google Reader многие его пользователи заранее перешли на альтернативные сервисы для чтения RSS лент. Почему то большинство выбрало Feedly, который лично мне не очень понравился из-за следующего:

- Дизайн – много пустого пространства

- Проблемы с подпиской на новые сайты. Вместо стандартного поля для ввода адреса сайта или feed-а используется поиск по подпискам. Это следует из того, что

- Feedly это надстройка над все тем же Google Reader (хотя организаторы клянутся начать использование собственных мощностей по выкачке RSS потоков)

- Необходимо устанавливать плагин для браузера

Из-за всего этого я пользовался Netvibes – вполне себе сносным rss-ридером. Но захотелось посмотреть, какие есть альтернативы? Так я и набрел на FeedSpot.

Регистрация на FeedSpot какая то сильно простая и даже незаметная. Пользователям Google Reader-a предлагается импортировать все их подписки, что я и сделал. Структура папок при импорте сохраняется.

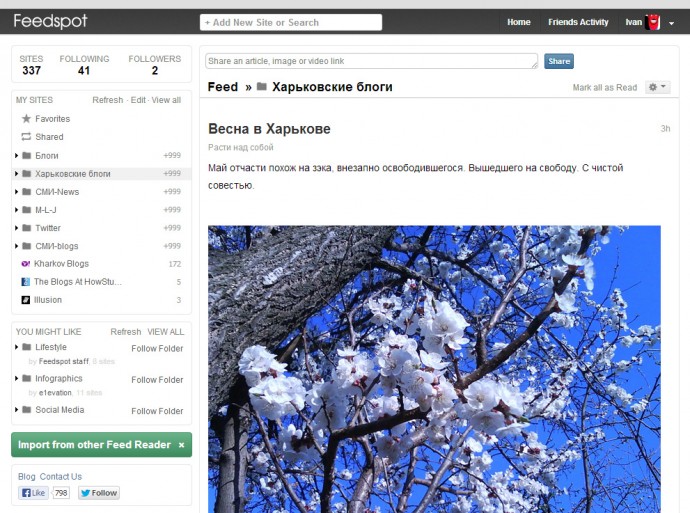

Вид читалки стандартный – двухпанельный. Слева список папок и сайтов, на которые вы подписаны, справа лента. Как обычно, лента может соответствовать всем сайтам, на которые вы подписаны, сайтам из определенной папки, конкретно выбранному сайту. Это удобно, особенно если куча сайтов в одной папке обновляются редко, а какой нибудь один сайт обновляется часто (как, например, Хабрахабр) – новости от редко обновляемых сайтов не затеряются в потоке часто обновляемых (но это лично моя тактика распределения подписок). На скриншоте пример ленты, соответствующей папке “Харьковские блоги” (можно кликать для увеличения):

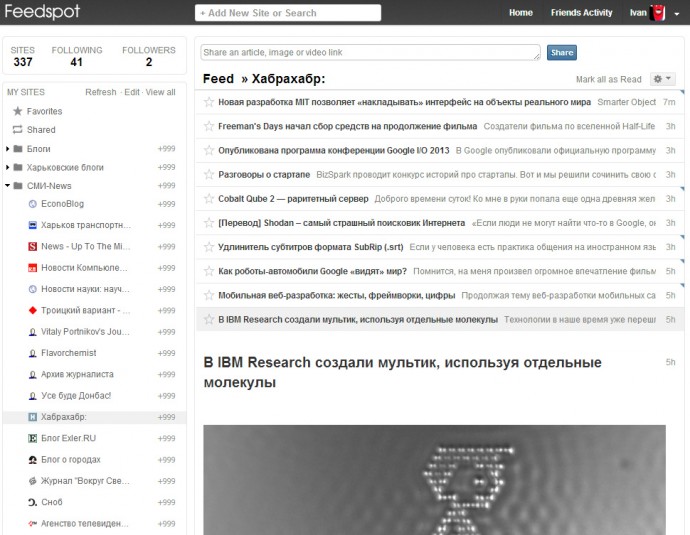

Ленту можно отображать двумя способами: с развернутыми записями и свернутыми, когда отображается список заголовков, по клику на один из которых сразу же открывается полная запись. Вот как это выглядит на примере ленты отдельно взятого сайта Хабрахабр:

Уже из скриншотов видно, куда нужно вводить адрес сайта, на который вы хотите подписаться. Странно, но как я понял адрес нужно вводить обязательно с http:// – это одно из проявлений “сырости” сервиса. Сортировать сайты по папкам, создавать новые папки можно нажав незаметную ссылочку “Edit” в верхней части левой колонки рядом с надписью My Sites.

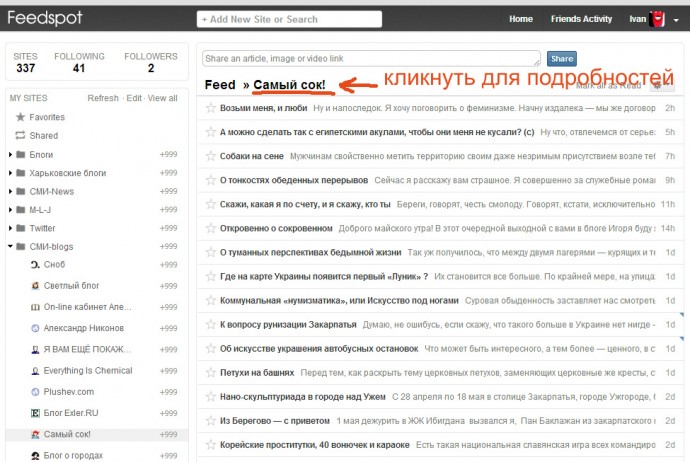

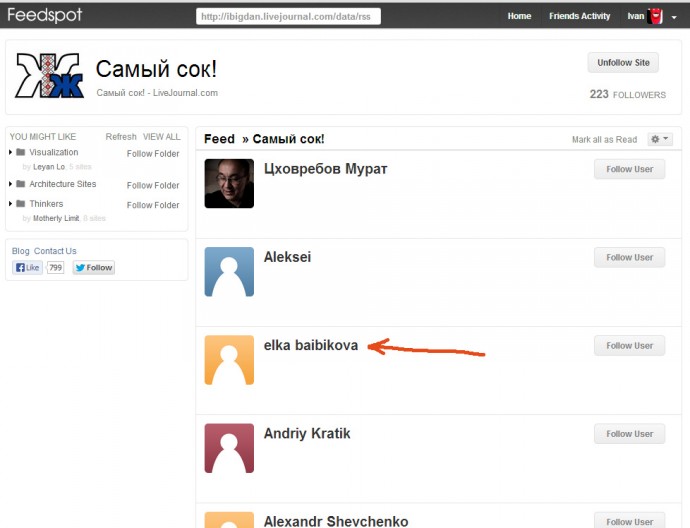

Перейдем к самому интересному – социальной составляющей RSS ридера. Возьмем к примеру ленту популярного блога ibigdana и кликнем по названию ленты:

После чего можно увидеть примерно следующее:

(Подозреваю, что скоро разработчики сделают так, чтобы опция Unfollow и число подписчиков отображались без лишних кликов).

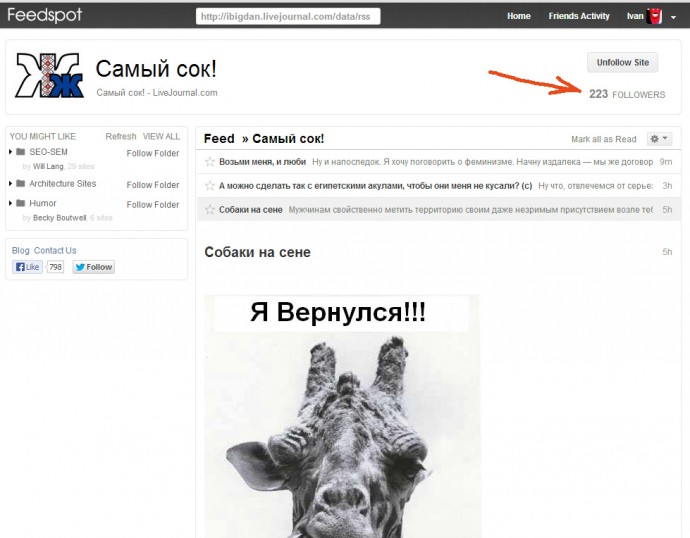

Итак, мы видим сколько людей читает данный сайт через RSS, используя при этом FeedSpot. Но это еще не все! Кликнув по числу фолловеров мы можем увидеть список этих людей:

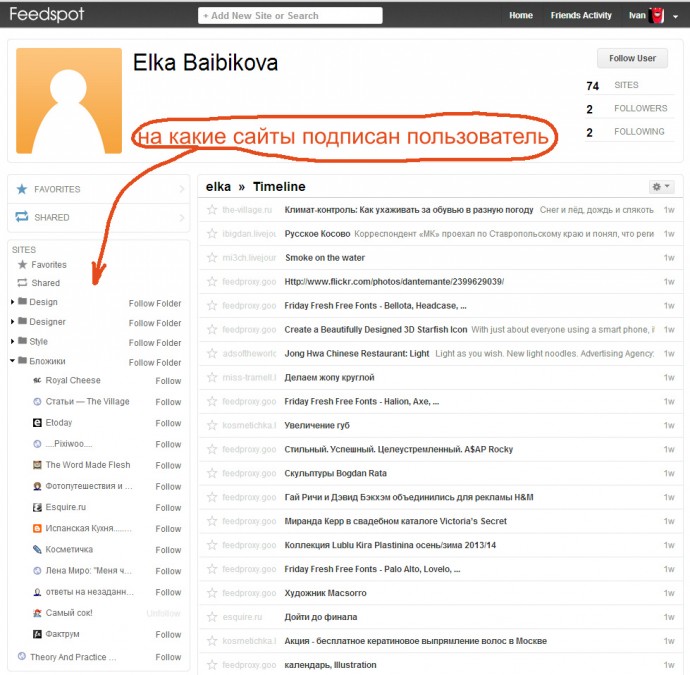

Затем можно кликнуть по одному из подписчиков и посмотреть какие сайты он читает кроме данного, какие у него папки, что он видит в своей ленте. При этом можно сразу и подписаться на те сайты, которые читает исследуемый нами юзер:

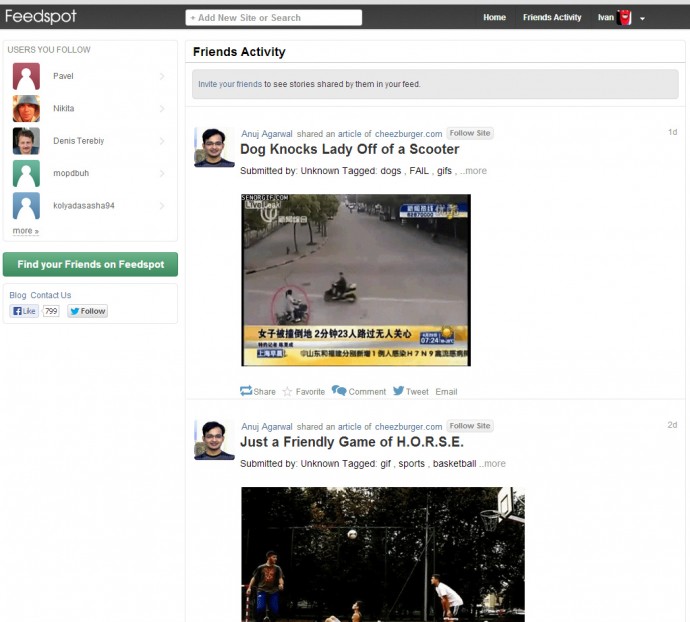

Можно зафолловить не сайт, а читателя в FeedSpot. При этом по клику на “Friends Activity” вам будут доступны обновления зафолловленных вами читателей. Это могут быть как новости в духе “Вася подписался на такой то сайт”, так и “лайки” – те записи, которые люди рекомендуют своим фолловерам (или отмечают для себя), нажимая специальную кнопочку “Share” в своей ленте под интересным постом или статьей. По умолчанию у каждого вновь зарегистрированного пользователя сразу есть два фолловера и они же являются зафолловлеными – это два индуса, создатели сервиса.

Шарят они в основном либо новости самого сервиса FeedSpot либо такого плана Gif картинки типа гарлем-шейк:

Закономерный вопрос: а можно скрыть свои подписки? – Конечно можно! Это делается установкой галочки Privacy в настройках профиля. При этом видеть ваши подписки смогут только те, кого зафолловите вы.

Экспорт OPML файла со списком подписок пока не работает, но “will be available soon”.

В настройках профиля также есть поле для адреса вебсайта и короткой информации о вас, которая доступна другим пользователям FeedSpot.

Я прогулялся по популярным подпискам и профилям разных людей. Вывод такой, что социальные возможности FeedSpot в русскоязычном сегменте не используются. Подписки у большинства пользователей открыты, никто никого не фолловит, записи не шарят. В англоязычном сегменте у некоторых пользователей я видел в их профилях до десятка фолловеров.

В общем, я вижу идею социальной сети читателей интересной. Ведь в отличии от блог-платформы, где доступ к ленте блогов является дополнением к возможности вести свой блог, в FeedSpot пользователь в общем случае именно читатель, а не писатель. При чем, FeedSpot – это социальная сеть “читателей интернета”, ленты которых не ограничены одной конкретной блог-платформой, как это происходит в случае с ЖЖ, dreamwidth, tumblr, diary и т.д. В итоге разработчики приблизились к социальному связыванию разнообразных сайтов, что отвечает моим идеям одновременной децентрализации и увеличения связности блогосферы.

Ну и главное: feedspot.com

---Можно зайти и оставить комментарий или же перепостить в соц.сети:

|

| ||

|

+1120 |

1146 |

не задают вопросов о причинах желания |

|

+1071 |

1156 |

Azizti |

|

+996 |

1206 |

@дневники: ~ Mikeko ~ - Пусть все думают, что было так! :) |

|

+915 |

936 |

bigmir)net :: персональный дневник :: ISE-LADI |

|

+909 |

932 |

Robin_Bad |

|

| ||

|

-1 |

99 |

ClericDade |

|

-2 |

103 |

radulova |

|

-5 |

13 |

_123_ |

|

-6 |

30 |

_Kicker_ |

|

-6 |

22 |

Sebastian_Valmont |

Загрузка...

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.