|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

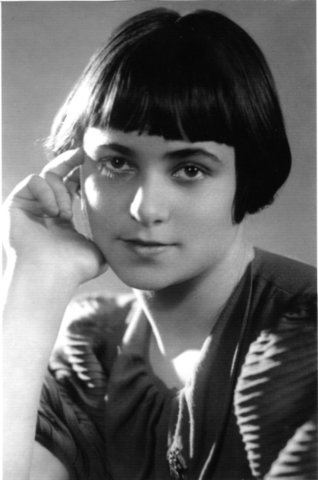

ЛЕГЕНДАРНАЯ РОЗА ТАМАРКИНА2015-06-14 00:08:00 (читать в оригинале) Роза Тамаркина – Шуберт - Экспромт ор.90 №2 Роза Тамаркина родилась 23 марта 1920 года в Киеве, в семье рабочих. Ее мать – Анна Львовна – обладала музыкальным слухом и хорошо пела. Роза была младшим ребенком в семье и с ранних лет проявляла впечатляющие способности к музыке. В 1925 году в возрасте пяти лет Роза поступила в школу 1-й ступени Киевской консерватории в класс Надежды Марковны Гольденберг. В 1930 году при Московской консерватории по инициативе выдающегося педагога и музыканта Александра Борисовича Гольденвейзера была создана специальная группа для одаренных детей, которая позднее превратилась в Центральную музыкальную школу-десятилетку. В эту группу была принята и юная Роза Тамаркина – в класс А.Д. Артоболевской. А Гольденвейзер на долгие годы стал ее наставником, преподавателем и другом. Именно у него Роза Тамаркина закончила Московскую консерваторию. Алексей Панов: «Это сотрудничество было поистине уникальным. Надо сказать, что Гольденвейзер заведомо не воспринимал вундеркиндство как таковое. В своих учениках он хотел видеть прежде всего музыкантов – поэтому к каждому подходил индивидуально, пытаясь найти и раскрыть сильные стороны каждого из воспитанников. Роза Тамаркина была одной из лучших его учениц. Впоследствии он вспоминал о ней: “Заниматься с Розой было большой художественной радостью. Она учила все легко и быстро, налету схватывала все указания и своей обаятельной артистической индивидуальности. В игре Тамаркиной гармонично сочетались естественность и простота замысла, безукоризненная техническая отделка, безупречный вкус и то свойство, которым обладают только особенно одаренные натуры: способность одинаково неотразимо воздействовать на широкого слушателя и на слушателя высококвалифицированного". Многие из близких друзей и исследователей творчества Розы Тамаркиной отмечали, что в ней как будто существовало два человека: первый – это ребенок, который мыслит, фантазирует и все время ищет в музыке нечто глубокое и серьезное, а второй – гармоничная артистическая натура – человек веселый и радостный, любящий жизнь и людей. Неудивительно, что и в музыке ей особенно близка была лирико-романтическая культура…» ***** «Русская пианистка Роза Тамаркина умерла в 1950 году от рака в возрасте 30 лет, оставив после себя небольшой, но замечательный набор записей, впервые доступный теперь на компакт-дисках. Стивен Вайглер с удовольствием пользуется возможностью оценить ее жизнь и произведения. СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ Будучи подростком в Нью-Йорке в конце 50-х, начале 60-х годов, я глубоко заинтересовался пианистами – особенно из бывшего Советского Союза. Частью того, что воспламеняло мой интерес было возбуждение от прослушивания первых русских музыкантов, дававших в Соединенных Штатах со времени последнего визита Прокофьева в 1938 году. Я также постоянно читал статьи Яна Холкмана в «Saturday Review». Холкман (1922-1963), пианист-учитель-ученый польского происхождения, знал о русских пианистах из первых рук; более года, с начала 1940 до лета 1941 (когда нашествие нацистской Германии втянуло Советский Союз во Втору мировую войну), он провел в Московской консерватории в качестве студента. Холкман научил меня тому, что в области игры на фортепьяно существовали не только Рихтер, Гилельс и Ашкенази. Он поведал мне о великих личностях, таких как Яков Флиер и Григорий Гинзбург, и так начались мои усилия длиною в жизнь собрать часто труднодоступные записи вдохновляющих русских музыкантов. Одна пианистка особенно заинтриговала меня: Роза Тамаркина (1920-1950), чью раннюю смерть от рака Холкман называл такой же большой потерей для мира фортепьяно, как и трагические короткие жизни Дину Липатти (1917-1950) и Уильяма Капелла (1922-1953). Согласно статьям Холкмана, написанным в «Saturday Review» между 1959 и 1961 годами, ее записи таких произведений как Скерцо № 3 До-диез минор Шопена и «Сонет Петрарки № 104» Листа были самыми лучшими из когда-либо сделанных, превосходящими даже записи Горовица, Рубинштейна и Липатти. В то время я отдал бы все, чтобы услышать ее записи, но они оказались ужасно труднодостижимыми. Она умерла до появления в СССР долгоиграющих пластинок в 1951 году, и советские выпуски исторического материала были очень ограниченными, редко прокладывая себе путь через «железный занавес». Когда одна из редких пластинок Тамаркиной стала доступной на рынке подержанных записей, она обычно появлялась с ценником в сотни долларов. Я впервые натолкнулся на имя Тамаркиной в 1959 году; по сути, мне не удалось услышать ни одной из ее записей до 2001 года, когда, благодаря щедрости коллекционеров, мне удалось достать копии того, что, как я думал, было всеми ее записанными выступлениями. Затем, в прошлом году, основанная в Москве студия грамзаписи «Vista Vera» выпустила все кроме одного из этих выступлении на трех компакт-дисках. Проведя в поиска ее записей почти пять десятилетий, я обнаружил, что я люблю каждую частицу ее игры именно так, как я этого и ожидал. Она блестяща, страстна и интенсивна, во многом, подозреваю, как и сама эта женщина. Она родилась в Киеве в 1920 году и, окончив Киевскую консерваторию, была выбрана в 1932 году – вследствие проведенного в течение целого года поиска по всему Советскому Союзу – как одна из приблизительно 15 музыкально одаренных мальчиков и девочек к принятию во вступительный класс Центральной музыкальной школы Московской консерватории. В 11 лет она начала учиться у Александра Гольденвейзера (1875-1961), близкого друга Толстого и Рахманинова, который, наряду с Константином Игумновым (1873-1948) считался одним из основателей современной русской игры на фортепьяно. Многие из величайших русских пианистов ХХ столетия были учениками Гольденвейзера – среди них: Григорий Гинзбург, Самуил Фейнберг, Татьяна Николаева, Лазарь Берман и Дмитрий Башкиров – но Тамаркина, возможно, была самой одаренной из всех его учеников. В 1936 году, только достигнув 16 лет, она была выбрана как самый молодой член советской команды для участия в III международном конкурсе фортепьяно им. Фредерика Шопена, проходившем в Варшаве в 1937 году. Ее товарищами по команде были более старший и намного более опытный Яков Зак (1913-1976), Татьяна Гольдфарб (1914-1964) и Мария Гринберг (1908-1978). В то время как элегантный Зак получил первую премию, Тамаркина, самая молодая участница и обладательница второй премии, создала сенсации, опередив не только Гольдфарб (девятое место), но и поляка Витольда Малькучинского (третья премия) и француженку Моник де ля Брюшольри (седьмое место). (Гринберг, которая сама по себе должна была стать одной из величайших русских пианисток, так никуда и не поехала. Она была исключена из команды в начале 1937 года, когда ее муж и отец были арестованы и казнены как «враги народа»). Единственный русский член жюри, Генрих Нейгауз, высидевший большую часть конкурса вместе с немцем Вильгельмом Бакхаузом и французом Лазаром Леви, спешно написал в московские газеты, что «несмотря на свой юный возраст, она, несомненно, является совершенно сформировавшейся, совершенно сознательной пианисткой. Бакхауз кричал мне: “Это великолепно!” Леви воскликнул, что никогда еще не слышал ничего подобного». Как это началось вскоре после Революции 1917 года и затем продолжалось долго поле Второй мировой войны, СССР использовал победы в международных музыкальных конкурсах для демонстрации превосходства советской системы. Тамаркина, Зак и Гольдфарб вернулись домой из Вараввы, чтобы обнаружить свои собственные портреты гигантского размера на железнодорожных станциях и свои фотографии в каждой советской газете. Тамаркину сделали депутатом Московского горсовета, наградили медалью «Знак почета», разрешили выступать по всей стране и выгравировали ее имя золотом на мраморной доске почета Московской консерватории. На фотографии Тамаркиной и двенадцати других лауреатов, участвовавших в конкурсе в Варшаве можно увидеть прекрасную девушку-подростка, раскрасневшуюся от радости, и широкоглазую невинность со шлемообразной прической в стиле, который приобрел популярность в более ранние годы, благодаря американской актрисе Луизе Брукс, сыгравшей Лулу в фильме «Ящик Пандоры». И, подобно Брукс, на которую она была очень похожа, Тамаркина могла покорять сердца. В 1938 году, когда ей было еще только 17 лет, она получила два предложения о замужестве от молодых людей, уже достигших славы как пианисты: от 25-летнего Якова Флиера (1912-1977) и от 21-летнего Эмиля Гилельса (1916-1985). Двумя годами ранее, критики в Вене сравнили Флиера с Падеревским, а Гилельса – с Горовицем, когда они заняли соответственно первое и второе места в этом престижном городском Международном музыкальном конкурсе. Она пообещала, что выйдет замуж за того, кто получит первую премию на предстоявшем в 1938 году конкурсе имени Эжена Изаи в Брюсселе. Можно почти с полной уверенностью сказать, что Тамаркина предпочитала очаровательного элегантного Флиера серьезному, отчасти суровому Гилельсу. Также вполне возможно, что она верила, что Флиер, которого она боготворила, повторит в Брюсселе свой венский триумф. Но все произошло по-другому. Гилельс получил первую премию, Флиер – третью. И Тамаркина безрассудно сдержала свое обещание, соединившись с Гилельсом в несчастливом браке, который закончился, когда она развелась с ним, менее, чем два года спустя, оставив Гилельса опустошенным. В Москве обычно говорили, что Гилельс с ревностью относился только к двум пианистам: к Рихтеру, потому что Гилельс был уверен, что Рихтер отнял у него его публику, и к Флиеру, потому что Флиер похитил любовь всей жизни Гилельса. Немного времени спустя, освободившись от мужа, Тамаркина ушла от своего учителя. После Варшавского конкурса она продолжила учиться у Гольденвейзера, но в 1943 году, возможно, частично под влиянием Флиера, оставила Гольденвейзера ради Игумнова, учителя Флиера. В Западной Европе или в Северной Америке 23-летняя пользующаяся успехом пианистка, меняющая учителей, не была бы чем-то чрезвычайным. В России же в те времена это действительно было чем-то чрезвычайным. Русская связь между учителем и учеником была (и часто еще и сейчас является) почти такой же, как связь родителя и ребенка. Особенно для Гольденвейзера, посвятившего свою жизнь обучению детей и продолжавшего наставлять их как взрослых, уход Тамаркиной был предательством, которого он так никогда и не смог ни простить, ни забыть. Он не навещал ее, когда она заболела, и не присутствовал – и для русских это было крайним выражением неугасающего гнева – даже на ее похоронах. Но у Тамаркиной были причины, чтобы захотеть уйти от Гольденвейзера. Она была с ним с одиннадцати лет; несмотря на ее привязанность к нему, возможно, он стал ей казаться в некотором роде скучным. В своих мемуарах Святослав Рихтер описал Гольденвейзера как учителя «педантичного ребенка», для которого «важным было умение сыграть та-ри-ра, ти-ра-ри или ти-ра-ра – академического пианиста без всякого воображения». «Игумнов», – добавил он, – «был превосходным музыкантом и оригинальным пианистом ... его игра была лирической; его тон был лучащимся и изящным». Возможно, Рихтер был чрезмерно предвзятым, но, кажется вполне благоразумным, что Тамаркина, проведя двенадцать лет с несколько пуританским Гольденвейзером нашла более романтичного Игумнова в качестве освободителя. И это почти естественно отразилось на ее игре. Существует огромная разница между двумя версиями Тамаркиной Скерцо № 3 До-диез минор Шопена – первая была записана в студии до 1941 года (даты 1947-1948 даны «Vista Vera»), а вторая была исполнена как третий и последний вызов на бис после исполнения Второго фортепьянного концерта Рахманинова 26 мая 1948 года. Исключительное великолепие первого исполнения само по себе является высококлассным. Тамаркина стремится к линейному качеству и достигает его в захватывающей манере. Вторая версия более музыкальна. Тамаркина играет с большим воображением и вкусом, и с чрезвычайной красотой тона. Игра октавы остается потрясающей, но звук, живописующий в хоральной части, является изящно-лиричным. Контрасты трогают сердце так, как они не трогают его в первой версии, и сенсационная кода, повествовательно приводит к концу чередование взлетов и падений музыки в такой манере, которая оставляет слушателя эмоционально истощенным. Ее записанное наследие наиболее примечательно тем, что оно было осуществлено за столь короткое время. Она сделала несколько записей на 78 оборотов в минуту в годы между своим возвращение из Варшавы в 1937 году и началом войны в России в 1941 году – почти вся советская звукозапись остановилась в военные годы. Она возобновила записи в 1946 году – год, в котором ей поставили диагноз: рак. Лечение в Институте рентгенологии в Москве позволило ей делать записи до 1948 года, когда она стала слишком больна, чтобы играть. После этого ее музыкальная деятельность, кажется, ограничивалась помощью Флиеру с его студентами. Она была особенно близка с Беллой Давидович, которая всегда приписывала наставничеству Тамаркиной свою первую премию на Международном фортепианном конкурсе имени Фредерика Шопена в 1949 году (это мероприятие тогда проводилось впервые со времен триумфа Тамаркиной и Зака в 1937 году). В некотором роде Тамаркина, хотя и почти совсем забытая в своей родной стране, тонко влияла на более поздних юных пианисток. Русский по рождению пианист Михаил Рудый, учившийся у Флиера в Центральной школе и в Московской консерватории с конца 60-х до смерти Флиера в 1977 году, всегда восхищался записями Тамаркиной, которые он открыл благодаря своему учителю. «Однажды в конце 70-х, незадолго до смерти Флиера, мне в голову пришла мысль, как гром среди ясного неба», – говорит Рудый. – «Я вдруг понял, что почти все девушки в Консерватории, изучавшие фортепьяно, казалось, носили такую же прическу – в шлемовидном стиле. Когда я указал на это Флиеру, он просто рассмеялся. «Это стиль 40-х годов – того времени, когда Роза была здесь студенткой», – сказал он. – «Они все подражают ей и даже не знают об этом». Записи Розы Тамаркиной Роза Тамаркина. "Виста Вера" Альбом 1 WCD-00092 Альбом 2 WCD-00095 Альбом 3 WCD-00101 За исключением концертного исполнения Скерцо Шопена, три альбома "Виста Вера" содержат все записанные исполнения Тамаркиной, которые мне известны. Первый альбом посвящено концертному исполнению 26 мая 1948 года фортепьянного концерта № 2 Рахманинова Государственным симфоническим оркестром СССР под руководством Николая Аносова, и студийной версии исполнения квартетом Большого театра фортепьянного квинтета Танеева в соль минор опус 30. Концертное исполнение является триумфом – сильное, но не довлеющее, чувственное, но не сентиментальное и красиво организованное. Наиболее впечатляющим является способность Тамаркиной дать возникнуть из аккордов деликатной мелодии композитора. Слушатели, с почтением относящиеся к записям исполнения концерта самим композиторам, оценят манеру, в которой пианистка выявляет детали, в то же время, уважая собственную практику композитора в принятии живого темпа. 44-минутное исполнение квинтета Танеева является наиболее сильным исполнением этого произведения, которое я когда-либо слышал, включая недавнее исполнение Михаила Плетнева и всей цепочки звезд на «Deutsche Grammophon» (4775419). Второй альбом представляет нам Тамаркину с теми же двумя экспромтами Шуберта – ми-бемоль мажор и соль-бемоль мажор из D 899, – повторяющими выступление в дискографии Липатти. Они сыграны блестяще – хотя в сравнении с исполнениями Липатти, они звучат несколько холодно и механически. Она чрезвычайно убедительна, в обеих аранжировках Шуберта-Листа, «Der Müller und der Bach» и «Erstarrung», и ослепительна в произведениях самого Листа. В обсуждении ее исполнения «Сонета Петрарки № 104» Холкман попал в цель, предпочтя исполнение Тамаркиной даже исключительным и убедительным версиям уравновешенного Ламонда (APR 5504 и Pearl 9911) и Липати (EMI 67163), мистического Горовица (RCA 60523) и субъективному «одиннадцатипалому» Вейсенбергу (первая версия (Lumen LD 3404 [LP]) и вторая версия (EMI 072435858374)). «Для моих ушей ее берущие за живое глиссандо в «Десятой венгерской рапсодии» можно сопоставить только с глиссандо Падеревского (Pearl 9943 и RCA 60923). Рубинштейн (версия 1937 года (RCA 63002) и версия 1953 года (RCA 63031)) и Гинзбург (студийная версия (Philips 456 802) и концертная версия (Vox Aeterna VACD 00104), – она превосходит всех троих в своей смелой скорости коды. В «Rigoletto-Paraphrase» Верди-Листа ее мерцающая игра, по моему мнению, сопоставима только с Гинзбургом (BMG Melodiya 74321 33210) и юным Тамасом Вазари (DG 474 423). Исполнение фа минор квинтета Брамса тем же самым выдающимся квартетом Большого театра в Танееве показывает, что Тамаркина была как совершенной пианисткой в ансамбле, так и виртуозной индивидуальной исполнительницей. Третий альбом начинается четырьмя произведениями Рахманинова – три его ювеналии и очень быстрое исполнение знакомой прелюдии до минор из его опуса 23. Три мажорных произведения Шопена («До диез минор Скерцо», «Фантазия фа минор» и «Польская фантазия») сногсшибательны. В скерцо первые октавы обладают полнотой звучания, легко сравнимой в ее записи этого произведения со знаменитыми октавами Аргерич. В сравнении с ее более поздним исполнением этого произведения, хоральная часть Тамаркиной звучит лишь немного слишком сильно и прямо. Ее кода, однако, изумительна в своей скорости, взрывной звучности и ясности. Она играет «Фантазию фа минор» и «Польскую фантазию» не только с тонкой музыкальностью и восхитительным техническим контролем, но также с сочетанием личности, цвета и владением оттенка, которое делает ее способной сделать восхитительно звучащим поэтическое содержание этих произведений. Ее пылкие интерпретации «Fantasienstücke опус 111» Шумана и строгое исполнение «Сонаты ля мажор» Франка с прекрасной скрипачкой Мариной Козолуповой, лауреаткой Брюссельского конкурса 1937 года, завершают великолепный диск».  Роза Тамаркина в ансамбле с Мариной Козолуповой  Роза Тамаркина – Шуберт-Лист - Мельник и ручей *** Дополнение : Интервью Р.Тамаркиной, данное А Вицинскому 15 июня 1946 года. (Вицинский А.В. Беседы с пианистами. «Классика – XXI», М., 2004): А.В.Вицинский: С чего вам удобнее начать, Роза Владимировна, с автобиографических моментов или с процесса подхода к произведению, с работы над произведением? Р.В.Тамаркина: Мне проще говорить сначала о биографии. Родилась я в 1920 году в Киеве, в семье рабочего. Ни мать, ни отец не занимались музыкой. Мама очень любила музыку, но не играла. В семье было две старших сестры. Одна сестра училась играть на рояле, а вторая на скрипке. Мой дядя, по профессии настройщик, был музыкантом пианистом-любителем. Я часто приходила к нему слушать, как играют, слушала, как занимается сестра. Мою склонность к музыке заметили очень рано, а учится я начала только в восемь лет, на детском музыкальном отделении при Киевской консерватории. Нас в группе было пять человек. Каждый проходил какую-нибудь пьесу, все проигрывали свои пьесы по очереди, а преподаватель делал замечания. Такой вот метод... Это было в 1928 году. Мы также проходили элементарную теорию, ритмику. Я еще занималась композицией. В.: А как вы сочиняли – за инструментом? Т.: Да, конечно, рядом с инструментом лежала нотная бумага, и я записывала. Я больше сочиняла песни на слова Жарова, они по радио исполнялись. В 1930 году мой первый педагог Надежда Марковна Гольденберг уехала, и я перешла к преподавателю Сливак Евгению Михайловичу. У Евгения Михайловича я очень скоро стала играть на вечерах. А в 1932 году меня послали в Москву... Тогда только формировалась Центральная Музыкальная школа (ЦМШ). Я держала экзамен в особую детскую группу при московской консерватории. Поступало мало народа – всего семь человек, я восьмая, и еще одна скрипачка. Поступила я к Гольденвейзеру. Здесь уже начались настоящие занятия. Сначала было сплошное мучение, потому что школы у меня никакой не было. Сливак сразу давал сложные пьесы. Когда я приехала в Москву на экзамен, я играла скерцо b-moll Шопена, а мне было двенадцать лет. Представляете, что я там играла? Затем Мендельсона концерт. А в начале были шумановские детские пьесы. Только с двенадцати лет я начала работать над техникой. У меня был ужасный звук – рыхлый, с этим я и пришла к Александру Борисовичу. Он был в ужасе. Я даже не надеялась, что он меня примет... В.: Но все-таки, вы ведь как-то справились с такой вещью, как скерцо Шопена. Там была комиссия? Т.: Да, там была комиссия: Игумнов, Нейгауз, Гольденвейзер, Гинзбург... Они говорили, что все хорошо, но играла-то я плохо, очень плохо... Я первый год у Александра Борисовича никаких пьес не играла – одни этюды Черни – 740 ор., всю тетрадь, все этюды подряд. Во всех тональностях и каждой рукой отдельно. Это была очень большая работа. И еще сонату Моцарта C-dur`ную и две песни Мендельсона. В.: Все шесть тетрадей этюдов Черни играли? Т.: Я помню, что начала с G-dur`ного этюда, потом B-dur`ный. C-dur` ный я играла во всех тональностях. Сначала одной рукой... В.: Как это вами воспринималось в двенадцать лет? Т.: Я играла с большим интересом. Я увлекалась, могла сидеть и играть одной рукой часами. Может быть, потому что я была очень дисциплинированной, исполнительной. В школе, если надо было долго сидеть и заниматься, у меня не было трудностей... Александр Борисович занимался со мною с большим увлечением... Занятия продолжались. Был 1933 год. Мне было тринадцать лет. В том году проводился конкурс детской группы, я выступала, играла Гедике, «Риголетто» – после этюдов на следующий год Александр Борисович дал мне такие виртуозные пьесы. И я сразу пошла в этом направлении. А дальше все было нормально. Занималась я с Александром Борисовичем очень интересно. В 1935 году был организован Всесоюзный конкурс Радиокомитета... На этом конкурсе выступали чтецы, пианисты и скрипачи. Я участвовала там вместе с Арнольдом Капланом, и мы оба получили первую премию. Я играла Фантазию Шопена и Двенадцатую рапсодию Листа. После этого начались выступления по радио и в концертах. В конце 1936 года был отбор в Ленинграде на Варшавский конкурс. Это было зимой, а весной 1937 года мы уехали в Варшаву. В.: Вы все еще учились в Центральной детской школе? Т.: Я окончила школу в 1935 году и была зачислена в консерваторию. Но эта наша группа превратилась в десятилетку. По специальности я была на первом курсе консерватории, и одновременно училась в десятилетке, которую должна была закончить в 1937 году, но закончила в 1938, так как уезжала на конкурс. А в 1940 году окончила консерваторию. За десятилетку сдавала экстерном все экзамены и много занималась, потому что после конкурса я не концертировала совершенно – мне хотелось закончить школу и консерваторию. В.: Вам не трудно было учиться? Т.: Не трудно, если я внимательно занималась. В.: К каким предметам у вас было больше влечения, интереса? Т.: Я обожала математику, особенно алгебру. Когда я жила в общежитии – мы тогда учились в седьмом классе, – нам на дом не задавали уроков. Я приходила домой, брала с собой задачки по алгебре и начинала их решать. Я это отчетливо помню – очень любила математику и литературу. Ненавидела химию, физику любила, но только потом, когда я сама занималась, а когда в группе – как-то безразлично было, ничего не понимала. А потом полюбила физику, математику и литературу. У меня был педагог, который со мной отдельно занимался по математике. И он мне сказал, что он берется меня за два месяца подготовить на математический факультет, потому что я очень была увлечена этим. И в консерватории было много предметов интересных, таких как история музыки, гармония... Анализом формы я занималась с Цуккерманом, затем еще иностранным языком занималась отдельно, и инструментовкой. Остальными предметами я мало занималась. Сдавала западную музыкальную литературу... Вообще этот период был интересный. А потом началась война. В.: А что из консерваторских занятий на вас наиболее глубокое впечатление производило? Т.: Помню, что мне очень нравились занятия с Виктором Абрамовичем Цуккерманом по анализу формы. В.: А лекции Григория Михайловича Когана? Т.: Это, конечно, было необычайно интересно. Я занималась у него в консерватории два курса, а потом в аспирантуре целый год. Это – незабываемые занятия. В.: А как вами переживался конкурс, вся эта обстановка, острота положения? Т.: Никак. Может быть, потому что я была очень юная, я совершенно не волновалась. Все другие очень волновались. Был такой случай. Яков Зак перед выступлением ничего не ел, совсем ничего, а я перед выступлением пообедала, и они все смеялись надо мной, не понимали, как это можно быть такой спокойной. А у меня никаких особенных ощущений не было. Волновалась больше, когда играл кто-нибудь другой. Там было очень мало наших доброжелателей в зале, и мы все сидели в зале, пока играли другие. Те, кто к нам относился доброжелательно, все были в восторге. Но большинство было очень сухо настроено. Это немного волновало. Всех наших без конца вызывали, был очень большой успех, но ведь мы сидели в публике и знали, какое настроение в зале. А к своему выступлению я относилась совершенно спокойно. В.: А из методов работы с Александром Борисовичем что вы можете вспомнить как особенность его занятий? Т.: Я не помню, что я потом играла. Играла сонаты Бетховена, Шопена – ноктюрны, баллады, скерцо, Концерт... Мне было четырнадцать лет, когда я играла Es-dur`ный концерт Листа, выступала с оркестром. На занятиях большей частью Гольденвейзер сам играет, а ты слушаешь, как он это делает – вот и все... Когда Константин Николаевич Игумнов дает вещь, он объяснит, иногда сам покажет, – но покажет и остановится, заставит повторить. В.: А разучивание одной рукой уже закончилось тогда? Т.: Нет, там был другой метод. Какое-нибудь технически сложное место – пассаж с шестнадцатыми, например, – он разбивал на определенные группы – по восемь, по пять, по три ноты. В.: То есть давал ритмические варианты? Т.: Да. Для развития ровности. Он мне сто раз объяснял, а потом я сама применяла. И до последнего времени применяю, иногда в некоторых сложных местах это очень помогает. Конечно, это только в отрыве от всей пьесы, только как отдельные упражнения. Затем трудные места – скачок какой-нибудь. Например, в «Мефисто-вальсе» скачок на две октавы – обязательно каждой рукой отдельно. В фугах Баха тоже наизусть правой и левой рукой отдельно. А в прелюдиях – нет. Это только в Бахе требовалось – каждой рукой отдельно, потом двумя вместе. В Киеве я ничего не играла наизусть, все по нотам. Если я играла на вечере пьесу, я специально учила ее наизусть, а так все пьесы играла по нотам. А когда я приехала к Александру Борисовичу, он ничего не разрешал играть по нотам. Я сначала села, и ничего не могу сыграть... Мне было трудно, потому что не было привычки. Он мне сказал: «Уходи и выучи каждой рукой отдельно, и обязательно наизусть. Пусть будет мало, но обязательно наизусть». Я ушла, учила, учила... Потом пришла к нему, сыграла две строчки одной рукой – и остановилась. Он мне говорит: «Дальше, дальше...» А я дальше ничего не знаю и говорю ему: «Вы сказали «мало», вот, я только это и выучила...» Всего какие-нибудь две строчки – шестнадцать тактов... Но он меня похвалил: «Мало, но зато ровненько». У меня была тогда жуткая память, совершенно не развитая. В.: А дальше, после конкурса, исполнительская деятельность? Т.: После конкурса я начала ездить в Ленинград, Киев, Харьков, в Одессу, на Кавказ... К тому времени репертуар у меня был небольшой, в программе главным образом Шопен, потому что конкурс был шопеновским. Потом сонаты Бетховена, Баха сюиты я играла, инвенции, фуги... Затем учила Рахманинова Второй концерт... В.: Какой репертуар вас тогда больше увлекал? Т.: В период конкурса я больше увлекалась Шопеном, я его только играла, а потом Бетховеном. После я играла Хроматическую фантазию и фугу Баха, баховскую сонату g-moll в транскрипции Годовского. Бах-Катуар, Пассакалия c-moll – это уже у Константина Николаевича. Шумана стала играть – Фантазию, Симфонические этюды, мелкие пьесы, затем Токкату, Брамса много играла. В.: А в годы войны, эвакуации? Т.: В годы эвакуации не так много пришлось заниматься. Но тоже кое-что для программы сделано: Полонез-фантазия, затем программа рахманиновская – несколько прелюдов, вальс «Радость любви»... В.: А когда вы к Константину Николаевичу перешли? Т.: Когда я приехала два года тому назад в Москву и восстановилась в аспирантуре – тогда я и перешла к нему. Я очень многим ему обязана, он очень интересно занимается. А было это так. Я выучила еще в Ташкенте Полонез-фантазию. У меня ничего не выходило, и было очень подавленное настроение. Я чувствовала, что надо что-то делать. Товарищи меня натолкнули: иди к Константину Николаевичу. Я пришла к нему, рассказала. Я ему сказала, что мне еще год остался в аспирантуре, и что я очень хочу у него заниматься. – «Как же вы хотите обидеть старика? Это невозможно...» – «Но я закончила у него консерваторию, а аспирантура это другое дело». – «Я должен подумать. Вы мне позвоните через недельку, я отвечу». Я ушла в страшно подавленном состоянии. А вдруг он мне скажет «нет»? Но не прошло и дня, как он мне вдруг сам позвонил. «Я, Роза, согласен, только вы сами все делайте». Я была в восторге. Пошла к Шебалину, который ко мне хорошо относился. Он сказал, что может поговорить с Александром Борисовичем и все устроить. Но я решила, что сделаю это сама. Я позвонила Александру Борисовичу и сказала, что мне надо с ним поговорить. Он уже догадался, в чем дело. Я была одной из первых его молодых учениц, он ко мне очень хорошо относился... Не могу сказать, что мне было все это легко сделать... Мои занятия с Константином Николаевичем... Первым делом я принесла ему Фантазию Шумана, которую играла раньше. Он прослушал до конца, потом говорит: «Играйте с самого начала». Он не дал сыграть фразу, он останавливал двадцать раз. У меня холодный пот выступил: что-то говорит, а я не понимаю, что он хочет сказать... Сейчас-то я уже прекрасно знаю, чего он хочет. Фантазия Шумана еще не такая большая, но вот когда я ему сонату Листа принесла, мы за первый урок прошли только две страницы! Одно вступление заняло чуть ли не целый час. И меня очень мучило, что он подумает, что я бездарная, – а я-то знаю, как бы я это сделала, но у меня не выходит... «Нет, еще раз. Еще раз...» Потом я настолько освоила его требования, что мы быстро пошли дальше. Только он начинает делать какое-нибудь движение рукой, даже еще не играет, как я: «Ага, уже начинаю понимать». Но первое время было мучительно – ничего не выходило. Он объяснял, как кантилену надо играть. Показывал рукой: «Надо проще, свободнее...» Я не сразу улавливала, это было ужасно мучительно. Сыграем две-три страницы, и я больше не могу, – так я уставала. Первые два-три месяца было очень трудно, я думала, что напрасно ушла, потому что, очевидно надо с самого начала так делать. Я думала, что уже поздно. Но затем, после сонаты Листа, были песни Шуберта-Листа и это было уже легче. Он сядет играть, и очень многое становится ясным. Он занимается совершенно изумительно... Я 5 июня сыграла выпускной концерт. Он пришел ко мне в артистическую. Я ему говорю: «Жаль, что я уже окончила...» – «Вам нечего жалеть, вы еще будете играть...» Ему свойственно исходить из самой сути музыкального чувства. Это, конечно, непревзойденный музыкант, его ни с кем сравнивать нельзя. Как он работает в области педализации! Если нужно внутри фразы какое-то дыхание, он его даст с помощью педали... Говорят, что Константин Николаевич пришел к этому на склоне лет своих. Что в молодости он слишком увлекался виртуозностью. В.: Это было уже очень давно. Он уже в 1910-е годы полностью сформировался. Т.: У него совершенно замечательные руки. Он играет совершенно изумительно виртуозно, когда не волнуется. Токкату Шумана он так «запустил», что не мог остановиться. А на эстраде он очень волнуется. Роза Тамаркина - Фридерик Шопен. Мазурка fis-moll, Соч. 59 № 3

|

Категория «Печатные издания»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

|

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.