|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

Достоевский о либерализме.

2014-10-09 21:11:48 (читать в оригинале)

По книге «О русской литературе. Записки сельского учителя» …

Ф.М. Достоевский проделал путь от увлечения социализмом и свободомыслием до воцерковления. Для него либерализм и социализм - близнецы-братья. Оба опираются на прогресс и науку, оба мечтают о рае на земле, оба строятся на материализме и являются антихристианскими.

У них один отец - прогресс. Они за идеал принимают не абсолютные Истины Творца, а созданное разумом человека совершенное общество в будущем, которое пока никто не построил (и никогда не построит!), но они уже сотворили его в теории и призывают общество к его созиданию. Разница между ними небольшая: либералы за движущую силу принимают индивидуальность, социалисты - общество. Но цель одна - материальное и моральное благополучие на земле.

Обращаясь к русским либералам, Федор Михайлович писал: «Мне скажут, что эти господа вовсе не учат злодейству; что если Штраус и ненавидит Христа и поставил оплевание христианства целью своей жизни, то он все-таки обожает человечество в его целом, и учение его возвышенно и благородно. Очень может быть, что цели всех современных представителей европейской прогрессивной мысли - человеколюбивы. Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества... Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа отвергает Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе».

Итак, во-первых, суть либерализма - отвержение Христа. Во-вторых, идея эта не наша, а пришла к нам с католического Запада. В-третьих, не так она безобидна, как кажется. В-четвертых, подобное стремление к свободе всегда заканчивается насилием и смертью.

Либерализм - антихристианство. Западники «хотят образовать наш народ... Мы выучим народ грамоте, начнем обольщать его Европой, ну хотя бы утонченностью быта, приличий, костюма, напитков, танцев, - словом заставим его устыдиться лаптя и квасу, устыдиться своих древних песен, заставим его петь водевиль... В интеллигенции и в Европе лишь правда, ...другой нет. Не можем же мы толковать вместе с вами, например, о таких странных вещах, как Ргаvоs1аviе и какое-то будто бы особое значение его. Особенно теперь, когда последнее слово Европы и европейской науки есть атеизм, просвещенный и гуманный...», - раскрывает их карты Достоевский. В Дневнике он приводит пример современного либерального отношения к воспитанию: «Один отец согнал уже три няньки от своих младенцев: «Невозможно с этими шельмами, запретил настрого, вдруг вхожу в детскую и что же, представьте себе, слышу; укладывает дочку в люльку, а сама ее Богородице учит и крестит: помилуй, дескать, Господи, папу, маму... ведь настрого запретил!». Борьбу с верой, как видим, начинали не большевики...

«Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, - спрашивает он либералов, - если нет у вас основы нравственной? А нравственные идеи только одни...». Они вытекают из понятия о Боге и бессмертии души, «из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не просто животное». «Попробуйте-ка соединить людей в гражданское общество с одной только целью «спаси животишки»? Ничего не получится, кроме «после нас хоть потоп». «Спасение животишек» есть самая бессильная и последняя идея из всех идей, единящих человечество. Это уже начало конца».

Любимая мысль Достоевского: нравственность - понятие религиозное и вытекает только из сознания бытия Бога и реальности бессмертия. Перевод ее в категорию безрелигиозную означает постепенное самоубийство человечества.

Либерализм - антинароден. «Одна из характерных черт русского либерализма - это страшное презрение к народу... Русскому народу ни за что в мире не простят желания быть самим собою. Весь прогресс через школы предполагается в том, чтобы отучить народ быть собою. Все черты народа осмеяны и преданы позору. Скажут, темное царство осмеяно. Но в том-то и дело, что вместе с темным царством осмеяно и все светлое. Вот светлое-то и противно: вера, кротость, подчинение воле Божией». Для либералов русский народ «косная масса, немая и глухая, устроенная к платежу податей и к содержанию интеллигенции; масса, которая если и дает по церквам гроши, то потому лишь, что священник и начальство велят».

Либерал «брезглив к народу и высокомерен к земле Русской. «Мы, дескать, только одни и можем совет дать, ...научим народ его правам и обязанностям».

Либералы лишь прикрываются заботой о народе, на самом деле глубоко презирают его, что и понял еще Достоевский.

«Западничество - это партия, готовая к бою против народа. Она стала над народом как опекующая интеллигенция, она отрицает народ... Она гнушается идеей солидарности народа с Царем и толкует о европейской вздорной бабе». Достоевский как в воду смотрел. Сколько этих «вздорных баб» видим мы сегодня на Западе! «Вывод: русскому, ставшему действительным европейцем, нельзя не сделаться в то же время естественным врагом России».

Либерализм - античеловечен. В письме Н.А. Любимову, говоря о реформаторах, опирающихся на «низкое происхождение» человека, на объяснение «снизу», на «низведение человечества до стадного скота», Достоевский подчёркивал: «Вопрос ставится у стены: «Презираете вы человечество или уважаете, вы, будущие его спасители?» И все это будто бы у них во имя любви к человечеству: «Тяжёл, дескать, закон Христов и отвлечёнен, для слабых людей невыносим» - и вместо закона свободы и Просвещения несут им закон цепей и порабощения хлебом». Вывод Достоевского предельно прост: если Бога нет, человек - животное. Без веры в Бога, т.е. признания в себе образа Божия, остается признавать в ближнем образ звериный. Гуманизм либералов оборачивается самым настоящим человеконенавистничеством.

Либерализм - антигосударственен. «Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, т.е. ненавидит и бьет свою мать. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все». Государства, увы, пасуют перед либерализмом и устраивают декорации, видимость государственности, идут на поводу у требующей все больше «зрелищ» и свобод публики. Недаром президенты - бывшие актеры. Власть теряет свои функции, превращаясь в послушную исполнительницу, в игру во власть, очередное «зрелище». Она - рабыня масс и их желаний. Она смотрит не вверх, а вниз, боится не Бога и греха, а своих избирателей. Достоевский открыто и прямо говорил: «У нас так можно сказать: все, что либерально, то и дрянно, то и пагубно».

Либерализм разрушителен. Его нет там, где созидают, зато он обязательно там, где разрушают. Созидали князь Владимир и Иоанн Грозный, Петр Великий и Государи Романовы, Кутузов и Суворов, Минин и Пожарский, Пушкин и Достоевский... Разрушали князь Курбский и граф Толстой, Белинский и Островский, Госдума и печать начала XX века... Либерализм терял - диктатура восстанавливала. Достоевский точно подметил: «Вся наша либеральная партия прошла мимо дела, не участвуя в нем. Она только отрицала и хихикала». Хорошо смеяться в стенах сильного государства, которое построили не вы, «нет, вы полиберальничайте, когда это невыгодно, вот бы я на вас посмотрел», - замечает мудрый Достоевский.

Федор Михайлович Достоевский честно и прямо показывает нам весьма с неожиданной стороны наших радетелей за правду, но без Христа. Например, он замечает, что самые большие крикуны о любви к народу жили сами весьма по-барски. Достоевский пишет в Дневнике: «Герцен был социалистом как русский барич... Отрицал собственность и был обеспеченным. Он заводил революции и в то же время любил комфорт и семейный покой». «Наши «скитальцы» продавали крестьян и, получив денежки, уезжали в Париж способствовать изданию радикальных газет для спасения уже всего человечества... Кто мешал им просто-запросто освободить своих крестьян с землей?», - спрашивает неудобный Достоевский авторов наших учебников, восторгающихся борцами за свободу.

Либерализм всегда рабство, насилие.

До сих пор у нас не хотят замечать принцип насилия, заложенный в безбожной либеральной свободе. «Европейская цивилизация, отвергнув Христа, открывает хаос свободы. Человек остался один на один с бессильной и бесплодной свободой. Если нет Бога, то все позволено, нет пределов человеческой воле, нет собственно и преступления. Без братства во Христе задача гуманизма решается только насильственным путем», - писал под влиянием Достоевского юрист А.Ф. Кони.

И снова великий Достоевский: «Либералы, вместо того, чтобы стать свободнее, связали себя либерализмом, как веревками... И когда надо высказать свободное мнение, трепещут прежде всего: либерально ли будет? И выкидывают иногда такие либерализмы, что и самому страшному деспотизму и насилию не придумать».

Эту пророческую мысль Достоевского мы все видим сегодня на примере СМИ. Говоря о своей свободе, они насильно навязывают своим зрителям и читателям только те ценности, которые считают верными, поставив заслон покрепче Берлинской стены для всех инакомыслящих. Любой, кто пробовал пробиться на телевидение или в центральные газеты с позицией, не совпадающей с либеральным представлением, знает, что это невозможно.

Достоевский понял, что хотя либералы красиво толкуют о свободе и правах для всех граждан, для ближних своих, но на деле выходит - для себя! «Да, вы будете представлять интересы вашего общества, но уж совсем не народа, - пишет он. - Закрепостите вы его опять! Не только сказать против вас, да и дыхнуть печати при вас нельзя будет», - пророчествует далеко вперед русский писатель.

Мы это начинаем понимать только сегодня, да и то медленно...

Либерализм воинственен, ибо понимает, что схватка с религиозностью идет не на жизнь, а на смерть. К.Н. Леонтьев подмечал: «Все менее и менее сдерживает кого-либо религия, семья, любовь к отечеству, - и именно потому, что они все-таки еще сдерживают, на них более всего обращена ненависть и проклятия современного человечества».

Ненависть Европы «к русскому Православию, которое к ужасу латинянин обрело в лице России столь мощные материальные и государственные формы, что не сдвинешь» перекочевала и к русским либералам, - пишет наша современница Н.А. Нарочницкая. Она, специалист по Западной Европе, вслед за Достоевским не устает нам напоминать, что либерализм и социализм - близнецы-братья, что они сходятся в неприятии христианских ценностей. Либералы принимают за насилие и деспотизм Абсолют в определении нравственных ценностей и ратуют за свободу в определении границ добра и зла, за что выступали уже Тургенев, Л.Толстой, Чехов, не говоря о Белинском, Некрасове и всей революционно-демократической компании. Лишь один Достоевский смело и твердо противостоял этому натиску либеральных разрушителей христианских твердынь.

Либерализм - это самоубийство общества.

Православие требует от человека постоянного напряжения, самоограничения, жертвенности, преображения, подвига... Либерализм, наоборот, обещает все более комфорта, неги и наслаждений. Но «сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека, - рассуждает Достоевский. - Тут дисциплина. Вот эту-то неустанную дисциплину над собой и отвергают современные мыслители: «слишком-де много уж было деспотизму, надо свободы»... Провозглашают, что все вдруг сделаются счастливыми, без всякой выделки, только бы эти правила наступили. Да если б этот идеал и возможен был, то с недоделанными людьми не осуществились бы никакие правила. С работы над собой начинать надо нашу «Новь» ...». Отказавшись от принципа жертвенной любви, тяжелой работы по приведению своей воли к смирению перед Божественным замыслом, отказавшись от единения перед Абсолютной Истиной, человечество встает на путь деградации, нравственного ослабления, падения, в итоге - самоуничтожения.

Формула Достоевского «Были бы братья, будет и братство» до сих пор не услышана. После построения социалистического рая на земле бросились строить либеральный рай, оставив человека наедине со своими страстями и похотями - слабого и беззащитного. Достоевский многократно объяснял, что человек с искалеченной душой не сможет жить в идеальном обществе!

«Я нисколько не удивлюсь, - говорит герой «Записок из подполья», - если вдруг среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен... и скажет всем нам: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом!...Так человек устроен. Человек всегда и везде любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода...»

«Вы хвалитесь сознанием, - пишет Достоевский всем строителям новой жизни на разумных началах, - но... хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развратом помрачено, а без чистого сердца - полного, правильного сознания не будет».

Достоевскому, конечно, не верили. Осознание масштабов бедствия пришло только во время революции 1905-1907 гг., когда террористами было убито 16,5 тыс. человек. А окончательно согласились с ним только после 1917 года, когда убитых уже никто не считал. Поняли Достоевского, сидя в лагерях или на чужбине...

И сегодня потомки строителей Вавилонской башни, замалчивая Достоевского, вновь толкают нас в тот же круг: прогресс, либерализм, свобода, гражданское общество, права человека, общечеловеческие ценности, толерантность, цивилизованное общество, новый мировой порядок и т.п. и т.п. Достоевский остается самым не известным, не принятым, не понятым...

«О русской литературе. Записки сельского учителя.

Читай ещё:

Ничто не ново под Луной: пророчество Достоевского

Цитаты Федора Михайловича Достоевского

ertata

Тэги: бытие, бытие., власть, европейские, запад, интересное., история, история., книги, книги,, культура, либерализм, мир, миропорядок, непознанное., новости., нравственные, общество, общество., православие, проза,, разное., россии., россия, русские, русский, события., стихи, ф.м.достоевский, ценности, цитаты

Комментарии | Постоянная ссылка

«Даже если мы начнем строить бани в Арктике, то на Западе скажут, что они для ракетных войск»

2014-10-09 20:13:34 (читать в оригинале)

Развитие Арктики сегодня все больше становится вопросом политическим, ведь связан он с внешней границей российского континентального шельфа. Артур Чилингаров, человек, который всю жизнь занимается изучением континента, связывает главную проблему России по Арктике с Конвенцией ООН по морскому праву, которая была ратифицирована в 1994 году. Дело в том, что до Конвенции было секторное деление Арктики. «Была граница от Кольского полуострова до Северного полюса. Это были полярные владения СССР. Конвенция же предусматривает разделение морского пространства – внутренние воды», - уточнил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, выступая на заседании «Меркурий-клуба». Эксперты призвали вернуться к «полярным владениям СССР» и даже отказаться от соблюдения Конвенции, если это потребуется.

Обозначил проблему в своем выступлении и президент клуба, академик Евгений Примаков. По его мнению, оформление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане – это одна из главных проблем российской Арктики. Примаков, с одной стороны, отметил успехи — пленум комиссии ООН по континентальному шельфу согласился с доводами России по расширению российского континентального шельфа в Охотском море за счет той части, которая раньше считалась открытой. Но если вспомнить «полярные владения СССР», этот факт прозвучал негромким хлопком. Академик отметил, что необходима постоянная кропотливая работа с правительствами государств в отстаивании российских прав на другие участки континентального шельфа.

В зале заседания «Меркурий-клуба» повис немой вопрос о том, зачем же мы вообще ратифицировали эту Конвенцию?!

Последние четыре года Роснедра совместно с Министерством природных ресурсов проводили работы по определению границы российского континентального шельфа. После этих работ активизировались все приполярные и полярные страны, рассказал легендарный Чилингаров. «В августе 2014 года Норвегия открыла свою дрейфующую станцию. Это говорит о том, что они претендуют на очень многие пространства Ледовитого океана. Есть много вопросов и у других арктических стран. Активизировалась и КНР, которая строит свои ледоколы, организует экспедиции», — рассказал ученый-полярник.

Участники заседания нашли «счастливчиков» из России, которые получили выгоду от определения границ Арктической зоны. Ими оказались белые медведи! «Теперь, когда Арктическая зона получила границы, она стала объектом статистического наблюдения. Благодаря решению президента «Роснефти» белых медведей России, наконец, подсчитают. До этого оценки очень сильно расходились», — рассказал гендиректор ЗАО «Международный центр развития регионов» Игорь Меламед.

Как выстрел прозвучало выступление представителя российской науки из Санкт-Петербурга, который заявил, что «Арктика для всего человечества, а не только для России». Зал возмутился легким шумком. Выступающий следом первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Леонид Калашников отметил проявление правового нигилизма в отношении Арктики. «Мы вдруг решили отказаться от всей Арктики и провели линию. Если мы не будем следовать Концепции, то мы многое не потеряем. Не следует допускать слова, что это не наша территория», - четко обозначил депутат.

В то же время, пока другие страны борются за Арктику, российские специалисты выражают обеспокоенность в недофинансировании ее исследований. Пока же вице-премьеру Игорю Шувалову поручено сделать аудит программ, на основании которых был сверстан «арктический» бюджет на этот год. Не дай бог, чтобы проблемы Арктики попали под сокращение бюджета, отметили участники клуба. «По отдельным проектам в арктическую зону будет вложено до 2020 года порядка 145 млрд руб. А все вопросы с глобальной инфраструктурой, с локальной инфраструктурой 12 зон развития, все эти вопросы остались без финансирования», — рассказал Игорь Меламед. И добавил, что на саму госпрограмму по развитию арктической зоны сегодня не выделяется ни рубля.

Участники встречи подняли важный вопрос о наращивании военного присутствия в Арктике. Прозвучали слова о том, что Россия не должна делать упор на военное освоение этого региона. Впрочем, хороший ответ на это дал журналист, первый председатель ВГТРК Олег Попцов, который отметил, что «даже если мы начнем строить бани в Арктике, то западная пресса скажет, что это бани для ракетных войск». Депутат Калашников подчеркнул, что на последнем заседании Парламентской ассамблеи НАТО все три дня звучала тема Арктики. «Мы не должны останавливаться и успокаиваться в отношении этого региона», — отрезвил некоторых присутствующих депутат.

О необходимости комплексного подхода к развитию Арктики говорил замглавы ВЭБа Андрей Клепач. По его словам, надо определиться с шагами и закрепить их на госуровне. «Есть отдельные проекты по ледоколам, по линии Минобороны, по восстановлению аэродромов, но нет решений о комплексном развитии территорий! Надо выработать эти подходы, а это означает комплексное развитие. Все области этого региона крайне разные, нам нужен план ключевых мероприятий», — сказал Клепач.

Председатель Движения развития Юрий Крупнов, комментируя предложения участников заседания, отметил: «Конвенция ООН по морскому праву создает большие неудобства и организует дележ Арктики, безусловно, не в пользу России. Но дело не только в том, чтобы пересмотреть подписание этой Конвенции, а в том, чтобы предложить миру план по Арктике. В следующем году 8-10 июля пройдут саммиты БРИКС и ШОС, на которых Россия должна представить такой план. Важно предложить план на этих саммитах, потому что это всемирные площадки, где соберутся основные по населению страны мира. План по Арктике должен объединять как хозяйственные интересы, связанные с капитальными захватами шельфов, так и задавать мощный эколого-сберегательный спектр. Потому что основная проблема – не превратить Арктику во всемирную помойку.

Сегодня основным игроком в Арктике станет тот, кто предложит наиболее экологически безопасный и технологически состоятельный план по освоению Арктики. Это проблема номер один. Не стоит забывать, что Арктика – это уникальные запасы пресной воды. Но в то же время это тяжелый и затратный по всем условиям хозяйственный объект. Поэтому решить эту проблему невозможно без создания седьмого технологического уклада. Важно понимать, что дальнейшее чрезмерное увлечение формальными административно-правовыми режимами Арктики приведет к тому, что Запад нас передавит, потому что у него больше инструментов в виде ООН и возможности использовать ООН. Если Россия не станет лидером, то потеряет и конкретные континентальные возможности. Именно поэтому надо срочно делать план по Арктике, чтобы выйти в лидеры и решать правовые задачи на другом уровне».

Накануне.RU

ertata

Тэги: арктика, арктики, владения, запад, запад., конвенция, континентальный, морскому, оон, освоение, полярные, праву, природа, природа., россия, русская, ссср, шельф, экология, экология.

Комментарии | Постоянная ссылка

Шойгу заявил о создании космической системы ядерного сдерживания.

2014-10-09 19:51:39 (читать в оригинале)

Министр обороны Сергей Шойгу заявил в четверг на селекторном совещании о создании Единой космической системы (ЕКС), которая должна стать одним из ключевых средств ядерного сдерживания. В военном ведомстве не скрывают, что новая система — это наш ответ американской ПРО. Называется новая станция РЛС «Воронеж-ДМ».

Обсуждение ЕКС стало одним из ключевых моментов совещания. По словам Шойгу, с ее помощью российские военные смогут «обнаруживать пуски различных видов баллистических ракет, в том числе старты опытных образцов из акваторий Мирового океана и с территорий стран, проводящих испытания».

В состав системы, по словам министра, будут входить «космические аппараты нового поколения», а также модернизированные командные пункты. Точного количества современных станций слежения, которые будут поставлены на дежурство, военные не назвали, однако отметили, что их будет столько, сколько необходимо для безопасности страны.

Современные станции приходят на смену построенным еще в советское время радиолокационным объектам типа РЛС «Габала» в Азербайджане. Отказаться от ее использования пришлось еще в 2012 году, так как Россию не удовлетворили условия азербайджанских властей.

Элементы системы уже развернуты в Калининграде, Армавире и Иркутске. Кроме того, будет модернизирована станция в Севастополе. На боевом дежурстве уже находятся десять подобных станций, которые один из российских военных назвал «глазами нашей страны».

Новая станция РЛС «Воронеж-ДМ» может просматривать всю Европу и Атлантический океан и держать в поле видимости до 500 объектов. Стоимость создания такой станции — около 1,5 млрд руб.

Военные отмечают, что именно станцией этого типа был недавно зафиксирован запуск израильской баллистической ракеты системы противоракетной обороны. Этот пуск осуществлен в рамках сотрудничества между агентством по противоракетной обороне США и министерством обороны Израиля.

Новые космические системы в трех российских комплексах встали на боевое дежурство совместно с комплексами С-400, которые прикрывают объект от уничтожения противником.

Слаженной работы можно добиться, когда комплекс «связан в единое целое», а главным звеном «является не то, что стреляет, а система управления», объясняет заместитель Института США и Канады, специалист в области противоракетной обороны генерал-майор в отставке Павел Золотарев.

Он отмечает, что аналогичным образом строят свою систему противоракетной обороны и США.

В Минобороны не скрывают, что внимание к Единой космической системе по обнаружению пусков ядерных ракет связано с созданием США совместной с Европой системы противоракетной обороны. Военные считают систему «асимметричным ответом» на действия американской стороны.

В свою очередь в США постоянно подчеркивают, что создаваемая система не направлена против России, а будет перехватывать ракеты, которые могут быть выпущены с территории Ирана или Северной Кореи: «Система ПРО, которую создают США совместно с Европой, не угрожает России и не может физически уничтожать российские стратегические ракеты. Я думаю, что Россия и США, учитывая потенциал возможной работы, должны думать о создании совместной системы ПРО, и жаль, что этого не случилось», — такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказал экс-командующий стратегическими ядерными силами США генерал Юджин Хабигер.

Ранее российская сторона сама высказывала идею о создании совместной ПРО с Америкой и НАТО, а президент России Владимир Путин всерьез в 2007 году предлагал Белому дому совместно использовать РЛС в Азербайджане, но те времена давно прошли.

Сегодня и российская, и американская сторона активно наращивает ядерный потенциал.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин недавно заявил, что российский ядерный комплекс к 2020 году планируется обновить не на 70, а на 100%. Однако не все специалисты верят, что это достижимо, а проверить в силу секретности будет трудно.

Впрочем, уже сейчас многим трудно поверить в то, что двадцать лет назад тогдашний министр обороны США Уильям Перри на полном серьезе приглашал Россию сотрудничать в обмене технологий в области баллистических ракет, вспоминает экс-глава стратегического командования США генерал Хабигер: «Но россияне тогда сразу же отвергли такую возможность. Я не знаю, было ли это частью сознания времен «холодной войны», которое продолжает разрушать возможность для доверия», — говорит генерал. Но и эти времена тоже прошли.

Газета.RU

ertata

Тэги: <<воронеж-дм>>, авиация., армия,, вко, вооружение, единая, екс, космическая, новости., обороноспособность, пуски, ракет, рлс, россии, россии., россия, сделано, система, слежения, события., станции, техника, технологии, технологии., флот,

Комментарии | Постоянная ссылка

Секреты кремлевских пушек.

2014-10-09 16:29:13 (читать в оригинале)

Какие сейчас самые секретные пушки в России? Держу пари, что не угадаете. Все состоящие на вооружении пушки хорошо описаны в отечественной и зарубежной литературе, включая мною написанную «Энциклопедию артиллерии».[1] Новейшие разработки, иной раз не дошедшие до стадии войсковых испытаний, лихо выставляются на зарубежных выставках оружия. Зато остаются совершенно недоступны независимым историкам древнерусские пушки, установленные у стен Арсенала в Кремле. Еще в брежневские времена на пушки у южной стены Арсенала могли залезать дети посетителей Кремля, к другой же стенке не подпускался никто и никогда.

С приходом демократии и гласности бесплатный ранее вход в Кремль стал обходиться «в копеечку», а публика с каждым новым президентом все далее оттесняется от арсенальских пушек. Хорошо еще, что остается доступной Царь-пушка!

Политики высокого ранга и известные журналисты уже 15 лет «толкут воду в ступе»◦— надо ли выносить Ильича из Мавзолея и ликвидировать некрополь у Кремлевской стены? Хочется задать этим демагогам лишь два вопроса. Во-первых, во сколько обойдется снос Мавзолея и перезахоронение всех похороненных у Кремлевской стены? А во-вторых, не лучше ли вместо этого схоластического вопроса решить другой◦— разрешить москвичами и гостям столицы хотя бы раз в году погулять по всему Кремлю, даже не заходя в сверхсекретные помещения. Замечу, что со времен Ивана Калиты и до 1918 г. москвичи свободно передвигались по Кремлю, даже когда он был резиденцией главы государства.

Ну а пока совершим виртуальную прогулку мимо кремлевских пушек.

Первые пушки появились в Москве в 1382 г. Кто привез их◦— доподлинно неизвестно. Огнестрельное оружие могло попасть в Москву от немцев, литовцев и татар.

Первые огнестрельные орудия◦— тюфяки◦— были железными. До нас дошли лишь два русских небольших железных орудия конца XIV◦— начала XV веков. Один тюфяк находился до зимы 1941 г. в музее г. Калинина (Твери) и таинственно исчез после захвата города немцами. Второй тюфяк хранился в Ивановском историческом музее, но и он не менее таинственно исчез в годы «перестройки».

Лить московских мастеров пушки из меди[3] научил итальянец Аристотель Фиораванти, который приехал в 1473 г. из Венеции с русским посольством. В 1475 г. недалеко от Фроловской (ныне Спасской) башни Кремля Фиораванти построил завод по отливке пушек◦— Пушечную избу.

В 1488 г. во время большого московского пожара Пушечная изба сгорела, но через несколько месяцев на левом берегу р. Неглинной была построена новая Пушечная изба, состоявшая уже из целого ряда деревянных построек.

Аристотель Фиораванти обычно поминается нашими историками как строитель Успенского собора в московском Кремле. Однако в 70-х◦— 80-х годах XV века он был более известен как разрушитель городов. Именно он управлял огнем московской артиллерии при осаде Твери и Новгорода.

Точная дата смерти Аристотеля Фиораванти неизвестна, но большинство историков полагают, что умер он в Москве в 1486 г.

Ни одного орудия, отлитого Фиораванти, до нас не дошло. Есть сведения о том, что одна из пушек[4] была отлита им и его помощником Яковом в 1483 г. Ее длина составляла 2,5 аршина (179 см), а вес◦— 16 пудов (262 кг). Эта пушка защищала Смоленск в 1667 г., а затем куда-то исчезла.

Самое древнее сохранившееся медное орудие (пищаль) отлито в 1491 г. тем же мастером Яковом. Сейчас оно хранится в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.[5] Его калибр 66 мм, длина 1370 мм, вес 76 кг. Орудие не имеет ни цапф, ни дельфинов, ни скоб. Казенная часть заканчивается плоским дном. Это орудие в конце XVI◦— начале XVII веков отправили в Сибирь, благодаря чему оно и уцелело. В 1756 г. его обнаружили в крепости Оренбург.

В 1488 г. в Москве итальянский мастер Павел Дебосис отлил из меди огромное орудие, которое получило название Царь-пушка. К сожалению, нам неизвестно ни устройство первой Царь-пушки, ни ее судьба.

С 1550 г. по 1565 г. на московском Пушечном дворе работами руководил Кишпир Ганусов (Ганус), по национальности, видимо, немец. В летописях встречаются упоминания об одиннадцати орудиях, им отлитых, но до нас не дошло ни одно. Самое большое медное орудие, отлитое Ганусовым в 1555 г., было названо Кашпирова пушка. Вес ее составлял 19,65 т.

В том же 1555 году московский мастер Степан Петров отлил пушку «Павлин» весом 16,7 т. Калибр «Павлина» определялся в 13 пудов. Но посчитать калибр в миллиметрах довольно сложно, так как и «Павлин», и Кашпирова пушка стреляли только каменными ядрами с плотностью 2,8–3,4 т/м3, а чугунные ядра с плотностью 7,4–7,8 т/м3 в конце XVI века только «входили в моду» в Западной Европе.

Любопытно, что обе огромные пушки Иван Грозный повелел доставить к осажденному русскими Полоцку. 13 февраля 1563 г.[6] царь приказал воеводе князю Михаилу Петровичу Репнину «пушки болшие Кашпирову да Степанову да Павлин да Орел да Медведь и весь наряд стенной и верхней поставити близко городских ворот» и стрелять «без опочивания, день и нощь». От этой стрельбы дрожала земля◦— «ядра у болших пушек по двадцети пуд, а у иных пушек немногим того полегче». На следующий день ворота были разрушены, и сделано несколько проломов в стене. 15 февраля Полоцк сдался на милость победителям.

В 1568 г. молодой ученик Кашпира Андрей Чохов (до 1917 г. его писали Чехов) отлил свое первое орудие◦— медную пищаль калибра 5 гривенок[7] и весом 43 пуда (704 кг).

К настоящему времени сохранилось 14 орудий Андрея Чохова, из которых 5 находятся в московском Кремле, 7◦— в Артиллерийском музее в Петербурге и 2◦— в Швеции в замке Грипсгольм.

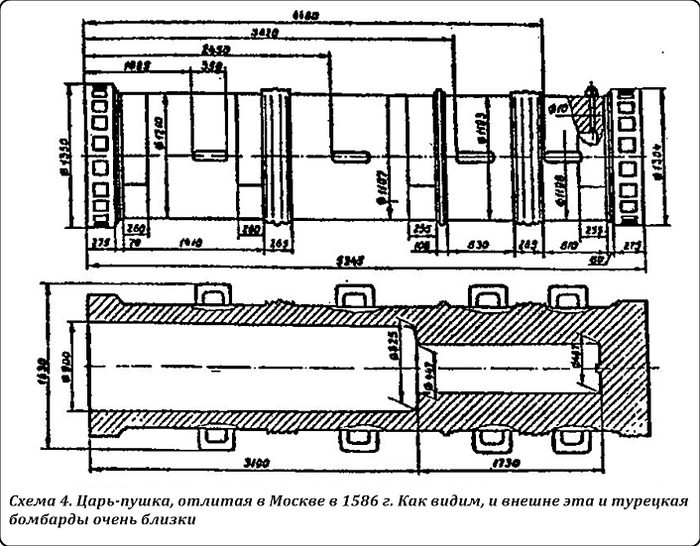

Самым знаменитым орудием Андрея Чохова стала Царь-пушка. Она была отлита по приказу царя Федора Иоаннови-ча. Гигантское орудие весом в 2400 пудов (39 312 кг) отлили в 1586 г. на московском Пушечном дворе. Длина Царь-пушки 5345 мм, внешний диаметр ствола 1210 мм, а диаметр утолщения у дула 1350 мм.

В настоящее время Царь-пушка находится на чугунном декоративном лафете, а рядом лежат декоративные чугунные ядра, которые отлили в 1834 г. в Петербурге на чугунолитейном заводе Берда. Понятно, что ни стрелять с этого чугунного лафета, ни использовать чугунные ядра физически невозможно◦— Царь-пушку вдребезги разнесет!

Документы об испытаниях Царь-пушки или применении ее в боевых условиях не сохранились, что дало основание позднейшим историкам для длительных споров о ее назначении. Большинство историков и военных считали, что Царь-пушка◦— это дробовик, то есть орудие, предназначенное стрелять дробью, которая в XVI-ХVII веках состояла из мелких камней. Меньшая часть специалистов вообще исключает возможность боевого применения пушки, а изготовлена она, чтобы пугать иностранцев, в особенности послов крымских татар. Вспомним, что в 1571 г. хан Девлет-Гирей сжег Москву.

В XVIII◦— начале XX веков Царь-пушка именовалась во всех официальных документах дробовиком. И лишь большевики в 1930-х годах решили в пропагандистских целях повысить ее ранг и стали величать пушкой.

Тайна Царь-пушки была раскрыта лишь в 1980 г., когда большой автомобильный кран снял ее с лафета и поместил на огромный трейлер. Затем мощный КрАЗ отвез Царь-пушку в Серпухов, где на заводе в/ч № 42 708 был произведен ремонт пушки. Одновременно ряд специалистов Артиллерийской академии им. Дзержинского произвели осмотр и обмер пушки. Отчет по каким-то причинам опубликован не был, но из сохранившихся черновых материалов становится ясно, что Царь-пушка… не была пушкой!

Изюминкой орудия является его канал. На расстоянии 3190 мм он имеет вид конуса, начальный диаметр которого 900 мм, а конечный◦— 825 мм. Затем идет зарядная камора с обратной конусностью◦— с начальным диаметром 447 мм и конечным (у казенной части) 467 мм. Длина каморы 1730 мм, а дно плоское.

Так это ведь классическая бомбарда!

Впервые бомбарды появились в конце XIV века. Название «бомбарда» произошло от латинских слов bombus (громовой звук) и arder (гореть). Первые бомбарды делались из железа и имели привинтные каморы. Так, например, в 1382 г. в г. Гейте (Бельгия) была изготовлена бомбарда «Бешеная Маргарита», названная так в память о графине Фландрской Маргарите Жестокой. Калибр бомбарды 559 мм, длина ствола 7,75 калибра (клб), а длина канала 5 клб. Вес орудия 11 т. «Бешеная Маргарита» стреляла каменными ядрами весом в 320 кг. Бомбарда состоит из двух слоев: внутреннего, состоящего из продольных сваренных между собой полос, и наружного, состоящего из 41 железного обруча, сваренных также между собой и с внутренним слоем. Отдельная привинтная камора состоит из одного слоя сваренных между собой дисков и снабжена гнездами для вставления рычага при ввинчивании ее и для вывинчивания.

На заряжание и прицеливание больших бомбард тратилось около суток. Поэтому при осаде г. Пизы в 1370 г. всякий раз, как осаждающие готовились сделать выстрел, осажденные уходили на противоположный конец города. Осаждающие же, пользуясь этим, бросались на приступ.

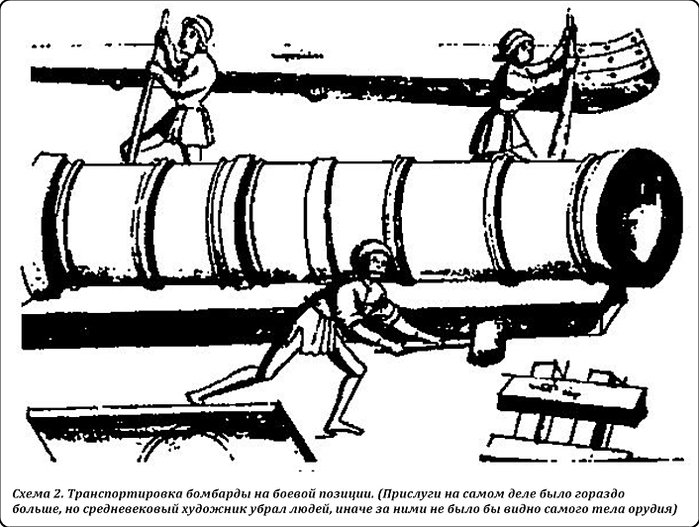

Заряд бомбарды составлял не более 10 % веса ядра. Цапф и лафетов не было. Орудия укладывались на деревянные колоды и срубы, а сзади забивались сваи или возводились кирличные стены для упора. Первоначально угол возвышения не менялся. В XV веке начали использовать примитивные подъемные механизмы и отливать бомбарды из меди.

Обратим внимание◦— у Царь-пушки нет цапф, с помощью которых орудию придают угол возвышения. Кроме того, у нее абсолютно гладкий задний срез казенной части, которым она, как и др. бомбарды, упиралась в каменную стенку или сруб. (Сх. 1).

К середине XV века самая мощная осадная артиллерия была у… турецкого султана. Так, во время осады Константинополя в 1453 г. венгерский литейщик Урбан отлил туркам медную бомбарду калибром 24 дюйма (610 мм), стрелявшую каменными ядрами весом около 20 пудов (328 кг). Для ее транспортировки на позицию потребовалось 60 быков и 100 человек. Чтобы устранить откат, позади орудия турки выстроили каменную стенку. Скорострельность этой бомбарды составила 4 выстрела в день. Кстати, скорострельность крупнокалиберных западноевропейских бомбард была того же порядка. Перед самым взятием Константинополя 24-дюймовую бомбарду разорвало. При этом погиб и сам ее конструктор Урбан (Сх. 2).

Турки по достоинству оценили крупнокалиберные бомбарды. Уже в 1480 г. в ходе боев на острове Родос они применяли бомбарды калибра 24–35-дюймового (610–890 мм). На отливку таких гигантских бомбард требовалось, как указывается в старинных документах, 18 дней.

Любопытно, что бомбарды XV–XVI веков в Турции находились на вооружении до середины XIX века. Так, 1 марта 1807 г. при форсировании Дарданелл английской эскадрой адмирала Дукворта мраморное ядро калибра 25 дюймов (635 мм) весом 800 фунтов (244 кг) попало в нижний дек корабля «Windsor Castle» («Виндзорский замок») и воспламенило при этом несколько картузов с порохом, в результате чего произошел страшный взрыв. 46 человек при этом было убито и ранено. Кроме того, многие матросы с перепугу бросились за борт и утонули. В корабль «Active» попало такое же ядро и пробило огромное отверстие в борту выше ватерлинии. В это отверстие несколько человек могли высунуть свои головы.

В 1868 г. свыше 20 огромных бомбард все еще стояло на фортах, защищавших Дарданеллы. Есть сведения, что во время Дарданелльской операции 1915 г. в английский броненосец «Агамемнон» попало 400-киолограммовое каменное ядро. Разумеется, пробить броню оно не смогло и лишь потешило команду.

Давайте сравним турецкую 25-дюймовую (630-мм) медную бомбарду, отлитую в 1464 г., которая в настоящий момент хранится в музее в Вульвиче (Лондон), с нашей Царь-пушкой.

Вес турецкой бомбарды 19 т, а полная длина 5232 мм. Внешний диаметр ствола 894 мм. Длина цилиндрической части канала 2819 мм. Длина каморы 2006 мм. Дно каморы закругленное. Бомбарда стреляла каменными ядрами весом 309 кг, заряд пороха весил 22 кг.

Бомбарда в свое время защищала Дарданеллы. Как видим, внешне и по устройству канала она очень схожа с Царь-пушкой. Главное и принципиальное различие в том, что турецкая бомбарда имеет ввинтную казенную часть. Видимо, по образцу таких бомбард и делалась Царь-пушка. (Сх. 3, 4).

Итак, Царь-пушка◦— это бомбарда, предназначенная для стрельбы каменными ядрами. Вес каменного ядра Царь-пушки составлял около 50 пудов (819 кг), а чугунное ядро такого калибра весит 120 пудов (1,97 т). В качестве же дробовика Царь-пушка была крайне неэффективна. По стоимости затрат вместо нее можно было изготовить 20 малых дробовиков, на заряжание которых нужно не сутки, а всего 1–2 минуты. Замечу, что в официальной описи «При Московском арсенале состоящей артиллерии»[8] на 1730 г. числилось 40 медных и 15 чугунных дробовиков. Обратим внимание на их калибры: 1500 фунтов◦— 1 (это и есть Царь-пушка), а затем следуют калибры: 25 фунтов◦— 2, 22 фунта◦— 1, 21 фунт◦— 3 и т. д. Наибольшее число дробовиков, 11, приходится на 2-фунтовый калибр. Риторический вопрос◦— каким местом думали наши военные, записавшие Царь-пушку в дробовики?

Интересная деталь, в 1980 г. исследовавшие канал орудия специалисты из Академии им. Дзержинского сделали вывод, что Царь-пушки стреляли, по крайней мере, 1 раз.

После того, как Царь-пушку отлили и отделали на Пушечном дворе, ее перетащили к Спасскому мосту и уложили на землю рядом с пушкой «Павлин». Чтобы передвинуть орудие, к восьми скобам на его стволе привязывали веревки, в эти веревки впрягали одновременно 200 лошадей, и те катили пушку, лежащую на огромных бревнах◦— катках.

Первоначально орудия «Царь» и «Павлин» лежали на земле у моста, ведущего к Спасской башне, а Кашпирова пушка◦— у Земского приказа, располагавшегося там, где сейчас Исторический музей. В 1626 г. их подняли с земли и установили на бревенчатых срубах, плотно набитых землей. Эти помосты назывались роскаты. Один из них, с Царь-пушкой и «Павлином», поставили у Лобного места, другой, с Кашпировой пушкой, — у Никольских ворот. В 1636 г. деревянные роскаты заменили каменными, внутри которых устроили склады и лавки, торговавшие вином.

После «нарвской конфузии», когда царское войско потеряло всю осадную и полковую артиллерию, Петр I велел срочно лить новые пушки. Необходимую же для этого медь царь решил добыть переплавкой колоколов и старинных пушек. По «именному указу» было «велено перелить в пушечное и мортирное литье пушку „Павлин“, что в Китае у Лобного места на роскате; пушку Кашпирову, что у нового Денежного двора, где был Земской приказ; пушку „Ехидну“, что под селом Воскресенским; пушку „Кречет“ ядром пуд десять фунтов; пушку „Соловья“ ядром 6 фунтов, что в Китае на площади».

Петр в силу своей необразованности не пощадил самые древние орудия московского литья и сделал исключение лишь для самых крупных орудий. В числе их, естественно, оказалась и Царь-пушка, а также две мортиры литья Андрея Чохова, которые в настоящее время находятся в Артиллерийском музее в Петербурге.

Речь идет о 15-пудовой мортире, отлитой в 1587 г. Калибр ее 470 мм, длина 1190 мм, вес 1265 кг. Мортира стреляла каменными ядрами весом 6 пудов 25 фунтов (109 кг). Называлась же мортира 15-пудовой по весу чугунного ядра ее калибра. Понятно, что чугунным ядром весом 246 кг стрелять она не могла.

Вторая мортира получила название «Мортира самозванца», поскольку была отлита в 1606 г. по приказу царя Дмитрия Ивановича (он же инок Григорий, в миру Юшка Отрепьев). Калибр мортиры 30 пудов (повторяю, по весу чугунного ядра) и соответственно 534 мм, длина ствола 1310 мм, вес 1913 кг.

Обе гигантские мортиры имеют цилиндрические зарядные каморы, но, в отличие от Царь-пушки, снабжены цапфами.

Любопытно, что у «Мортиры самозванца» цапфы находятся в середине ствола, а задний срез казенной части гладкийи

Рискну предположить, что сию мортиру предназначалось использовать для настильной стрельбы, и она представляет собой гибрид мортиры и бомбарды.

Кроме того, Петр сохранил пушки Андрея Чохова «Троил» и «Аспид», отлитые в 1590 г. Оба орудия в настоящее время стоят у стен Арсенала в Кремле.

Пушка «Троил» названа в честь царя Трои. На торели[9] ее сделано изображение оного царя в довольно карикатурном виде, как умели… Ствол снабжен цапфами и дельфинами. Калибр пушки 195 мм, длина 4350 мм, вес около 7 т.

Пушка «Аспид» названа в честь фантастического существа, помеси Змея Горыныча с крокодилом. На дульной части пушки сверху видно рельефное изображение зверюги с извивающимся хвостом. Надпись гласит: «Аспид». На средней части ствола◦— дельфины и цапфы. На казне литая надпись: «Божиею милостию повелением государя царя и великого князя Федора Ивановича всея Руси зделана сия пищаль Аспид лета 1590. Делал Ондрей Чохов». Калибр «Аспида» 190 мм, длина 5150 мм, вес около б т. Ствол имеет цапфы, торель и винград,[10] выполненный в виде приплюснутого шара.

Пушки «Троил» и «Аспид» в 1843 г. установили на чугунных бутафорских лафетах.

Любопытны и орудия, отлитые в конце XVII века московским мастером Мартьяном Осиповым. Первое его орудие◦— полковая пищаль◦— было изготовлено в 1666 г., а последнее◦— в 1704 г. Самым крупным орудием Осипова стала пушка «Единорог», названная в честь сказочного зверя.

Изображение единорога◦— чудовища с телом быка (а позже◦— лошади) и одним рогом встречается в индийских хрониках Ш тысячелетия до н. э. Позже единороги вошли в древние греческую и христианскую мифологии. Считалось, что единороги приносят рыцарям победу, а самому зверю покровительствует Дева Мария. В средние века единорог оказался на гербах многих герцогов и графов, и даже английских королей.

На Руси в XV–XVII веках единорога называли инрогом. Любопытно, что еще в XVI веке «Инрогами» у нас любили называть тяжелые пушки. Самое древнее орудие с таким названием. дошедшее до нашего времени и хранящееся в Артиллерийском музее, — это 68-гривенная (калибр 216 мм) пищаль «Инрог», отлитая из меди в 1577 г. в Москве мастером Андреем Чоховым. Вес тела орудия 7435 кг, длина 5160 мм. Вин-града у пушки нет, а плоскую торель украшают литые изображения единорога.

История этого орудия очень интересна. «Инрог» участвовал в Ливонской войне, а в 1633–1634 гг. был в составе русской осадной артиллерии под Смоленском. Там его захватили поляки и отправили в крепость Эльбинг. 3 декабря 1703 г. Эльбинг был взять шведским королем Карлом XII, и «Инрог» в качестве трофея отправили в Стокгольм. В 1723 г. шведский купец Яган Прим распилил пищаль на три части и морем доставил в Россию. По приказу Петра I мастер Семен Леонтьев искусно спаял ствол, после чего «Инрог» был отправлен в Петербургский Арсенал.

Калибр отлитой Мартьяном Осиповым пушки «Единорог» 225 мм, длина 7,56 м, а вес 12,76 т. Пушка украшена пышным орнаментом из листьев и трав, среди которых фигуры людей и медведей. На дульной части справа рельефное изображение единорога. Ствол покоится на чугунном декоративном лафете, отлитом в 1835 г. на заводе Берда.

Пушка «Гамаюн», отлитая Осиповым в 1670 г., имеет куда меньшие размеры. Ее калибр 6 фунтов (95 мм), длина ствола 4380 мм, вес 1670 кг. Но ее изюминкой является граненый ствол. Дульная часть пушки круглая, а средняя и казенная части◦— четырнадцатигранные. Граненая часть ствола очень схожа с имеющимися изображениями западноевропейских пушек начала XVI века, а полосы растительного орнамента полностью совпадают с декором польской пушки, отлитой в 1521 г. (о ней мы поговорим позже). Замечу, что среди русских орудий граненый ствол◦— довольно редкое явление. Совершенно не характерно для московского литья изображение на казенном срезе льда с отверстием для кольца в пасти.

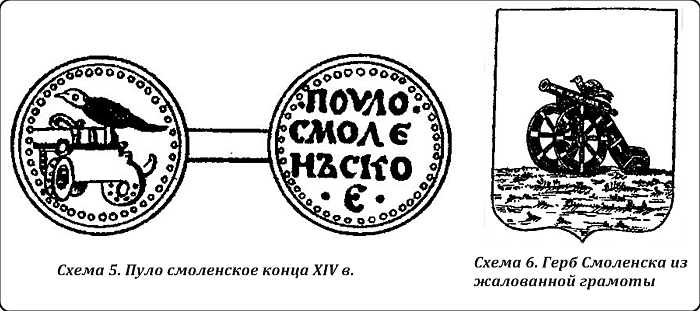

Интересно, что название пушки взято не случайно. Сказочная птица Гамаюн пришла к нам из арийской мифологии конца II тысячелетия до н. э. В средние века на Востоке ее почитали царской птицей. А в западных русских землях в XIV веке птицу Гамаюн считали покровительницей артиллерии. В конце XVI века гербом Смоленского княжества стала птица Гамаюн, сидящая на казенной части пушки. (Сх. 5, 6).

В ходе войны с Польшей 1653–1667 гг. было захвачено много польских осадных орудий. Несколько из них экспонируется в Кремле. Среди них пушка «Перс», отлитая в 1619 г. Мастером Леонардом Ротенбергом. Ее характерная внешняя особенность◦— литой ствол. В 1685 г. Мартьян Осипов сделал «ремейк» с нее◦— пушку «Новый Перс». Калибр пушки 43 фунта (180 мм), длина 4,98 м, вес 5782 кг. Дульная часть ствола витая, а средняя◦— чешуйчатая. На плоском заднем срезе казенной части вместо винграда◦— литой барельеф с бюстом перса в чалме.

В 1693 г. Мартьян по указу Петра I отлил по «голландскому маниру» 45-фунтовую (185-мм) пушку «Орел». Длина пушки 3556 мм, а вес 3,6 т. Она, как и все кремлевские пушки, помещена на чугунном бутафорском лафете.

Любопытна пушка «Онагр», отлитая в Москве в 1581 г. мастером Кузьминым Первым. Калибр ее 190 мм, длина 4,18 м, вес 5,12 т. На дульной части пушки как бы приклеена фигурка дикого осла◦— онагра. Историк К. Я. Тромоник считал, что изображение животного припаяно к стволу,[11] но на самом деле оно отлито заодно со стволом, что является свидетельством высокого уровня мастерства московских литейщиков.

Ремейком чоховской пушки «Троил» стала пушка «Новый Троил», отлитая в 1685 г. в Москве мастером Яковом Дубиной. Калибр ее 43 фунта (180 мм), длина 4935 мм, вес 6584 кг.

Из древних иностранных пушек, находящихся на бутафорских чугунных лафетах в Москве, интересна пушка «Бизон», отлитая в 1629 г. в Данциге мастером Людвигом Вихтендалем. Замечу, что в нашей литературе пушка «Бизон» именуется «Буйволом». Калибр ее 25 фунтов (150 мм), длина 2947 мм, вес 1523 кг.

Среди польских трофеев войны 1653–1667 гг., находящихся в Кремле, кроме уже упомянутого «Перса» есть пушка «Василиск», отлитая в 1581 г. мастером Иероником Витоли.

Но самая древняя польская пушка, отлитая в 1547 г. (название ее и мастер неизвестны), в новое тысячелетие вошла с табличкой: «70-мм медная пушка. Отлита в 1547 г. Москва. Вес 1 т. Длина 2,5 м».

Хотя я и привык к ляпам в табличках к орудиям в наших музеях, но тут поддался на провокацию и включил в свою «Энциклопедию отечественной артиллерии»[12] фото этой пушки с указанной подписью.

Другой вопрос, что здесь явно не «ляп», благо кремлевские пушки уже лет 200 с лишним изучаются серьезными специалистами, а скорее всего политика. Сейчас мало кто знает, что в 1921 г. Польша навязала молодой Советской республике постыдный и грабительский мир, пользуясь временной слабостью нашей страны.

Так, Россия должна была передать только железнодорожного имущества на 18 245 тыс. рублей золотом в ценах 1913 г., в том числе 555 паровозов, 17 тысяч вагонов и т. д. Мало того, польское правительство потребовало передать ему все ценности, когда-либо вывезенные за время, прошедшее после первого раздела Польши. Поляками были предъявлены требования на многие памятники, хранившиеся в Артиллерийском историческом и Суворовском музеях. Им отдали 57 пушек XVI–XVIII веков, 67 знамен и штандартов. При тщательном сличении гербов, девизов и других геральдических символов на знаменах и штандартах историк П. И. Белавенец установил, что все они не польские, а шведские, и представил польской стороне такие убедительные доказательства, что поляки от претензий отказались. Но в 1932 г. требование возобновили, и русская сторона, «чтобы не портить отношений», все же несправедливо требуемое отдала.

Из собрания Суворовского музея, хранившегося в это время в Артиллерийском историческом музее, поляки забрали ключи от Варшавы и серебряные литавры, поднесенные А. В. Суворову варшавским магистратом в 1794 г., много польских знамен, оружия и других предметов тех времен. Кстати, пищаль «Инрог», взятую поляками у нас под Смоленском, русские купцы выкупали потом золотом.

К слову, все эти ценности, силой вытащенные из русских музеев, впрок ляхам не пошли. В 1939 г. они стали трофеями немцев, и в основном были приватизированы германским командованием. Так что ключи и литавры Суворова попали к новым победителям Варшавы.

В Кремль поляков по понятным причинам не пустили и, видимо, наврали, что польских пушек там нет. Пушки «Перс» и «Василиск» стоят на восточной стороне Арсенала, куда никого и днем с фонарем наши «топтуны» не пускают. А вот мимо пушки 1547 г. народ в 1960-х◦— 1990-х годах ходил, ей-то и прилепили липовую табличку.

Последняя пушка Кремля, о которой стоит упомянуть, это «Лев». Ее отлил в 1705 г. мастер Карл Балашевич в городе Глухове на Украине. Сама пушка не является шедевром артиллерии того времени, хотя замечу, что на Украине с XVI до середины XVIII веков местные умельцы лили для гетманских войск превосходные орудия, не уступавшие, а зачастую и превосходившие польские и московские образцы.

Особого внимания историков «Лев» не привлекал, но в 1980 г. сотрудники Академии им. Дзержинского выяснили, что она… заряжена, и сделано это было в самом начале XVIII века. Пушка защищала какую-то украинскую крепость то ли от войск Карла XII, то ли от войск Петра I, и ее зарядили специальным зарядом для отражения штурма.

Калибр пушки «Лев» около 125 мм. Зарядной каморы, как и положено у пушки, нет. Дно канала скругленное. Первоначально в канал засыпался пороховой заряд, затем◦— деревянный пыж длиной 163 мм, затем◦— чугунное ядро диаметром 91 мм, затем◦— опять деревянный пыж длиной 166 мм. А затем был дослан заряд большой картечи, причем пули были сферические чугунные диаметром 23 мм и 30 мм. Пуль, явно, не хватило, и добавили несколько камней с максимальным размером от 70 до 40 мм. Чтобы камни и пули не вылетали, последним в дуло забили третий деревянный пыж длиной 183 мм. (Сх. 7).

После окончания боевых действий пушку разрядить забыли, и она так и простояла заряженная 271 год. Почти все старые пушки хранились у нас на открытом воздухе, забитые окурками. Представим забавную картинку◦— какой-нибудь «топтун» в 1930-х◦— 1940-х годах сунул бы непогашенную цигарку в запальное отверстие «Льва». Грохнул бы выстрел… Вот прибавилось бы забот у НКВД!

Чудо-оружие Российской империи.

Александр Широкорад

1. Широкорад А. Б. Энциклопедия отечественной артиллерии, Минск: Харвест, 2000.

2. Широкорад А. Б. Тайны русской артиллерии. М.: Яуза, ЭКСМО, 2003.

3. Вообще-то пушки лили из бронзы. В XVIII–XIX вв. сплав, из которого лили орудия, назывался артиллерийским металлом или орудийной бронзой. В ней содержалось 90–92 % меди и 10–8 % олова. Я же для удобства читателей называю орудия медными так, как их назвали в большинстве случаев в XV–XIX вв.

4. Пушкой я ее называю условно, поскольку так ее именуют в исторической литературе. Скорей всего это была бомбарда.

5. Обычно его называют Артиллерийским музеем.

6. До 1921 г. все даты приведены по старому стилю.

7. Гривенка◦— русская мера веса, примерно равная 1 фунту, т. е. 409,5 г.

8. Кириллов И. К. Цветущее состояние Всероссийского государства. М.: Наука, 1977. С. 115–116.

9. Торель (тарель) — пояс (поясок) на казенной части орудий XVII–XIX вв., заряжаемых с дула.

10. Винград◦— выступающая часть на казне гладкоствольных и нарезных заряжаемых с дула орудий. Делался частью в виде шара, соединенного шейкой с торелью казенной части и площадкой сверху для установки квадранта; иногда снабжался сквозным отверстием для пропускания брюка, иногда служил гайкой для винта подъемного механизма.

11. Тромоник К. Я. Достопримечательности Москвы. М.: 1843. С. 25.

12. Широкорад А. Б. Энциклопедия отечественной артиллерии. С. 16.

ertata

Тэги: артиллерия, вов., военная, империя, интересное, история, история., клипера, культура, московская, оружие, пушки, россии, россии., российская, россия, руси, русская, русские, русь, царь-пушка

Комментарии | Постоянная ссылка

КулинариЯ. КоллекциЯ.

2014-10-08 20:40:26 (читать в оригинале)

ertata

Тэги: блюда, выпечка, горячие, домоводство., еда., закуски, коллекция, кулинария, кулинария., рецепты, салаты

Комментарии | Постоянная ссылка

Категория «SEO»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+539 |

551 |

QoSyS |

|

+530 |

550 |

zwerjok |

|

+513 |

620 |

Psd Tutorials |

|

+501 |

549 |

Темы_дня |

|

+464 |

504 |

Я,мой блог и интернет |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-1 |

21 |

Блог интернет-разработчика |

|

-2 |

6 |

SeoAdvice |

|

-5 |

3 |

Идеи, которые могут изменить мир |

|

-6 |

152 |

Олимпийский блог |

|

-7 |

2 |

SEO Критик |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.