|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

Почему Владимир Путин не должен отвечать на украинские провокации

2014-06-16 14:01:30 (читать в оригинале)

Украина упорно провоцирует Россию на ввод войск. И с каждым днем эти провокации становятся все циничнее. Однако Кремль на них поддаваться не собирается

Шантаж, мат и погромы

Так, за последние дни украинские власти пошли на ряд демонстративных шагов, на которые Москва обязана была дать адекватный ответ. Подразделения украинских вооруженных сил регулярно осуществляли вторжение на российскую территорию, а одна из украинских БМП там и осталась. Причем в Киеве вину за собой не признают и дают понять, что и в дальнейшем не собираются уважать российскую госграницу. "Российская Федерация, которая фактически ввела войска на территорию Украины в Крыму, совершившая военную агрессию, не имеет никакого морального права обвинять Украину», - заявил министр юстиции страны Павел Петренко.

Помимо пересечения границы, украинские власти снова взяли в заложники российских журналистов, и снова корреспондентов телеканала «Звезда». По традиции их обвинили в шпионаже за украинскими военными и сборе разведывательной информации. Сейчас российские корреспонденты находятся в Днепропетровске.

Нападению подверглись не только российские журналисты, но и дипломаты. В Киеве группа демонстрантов напала на российское посольство. Они забросали его яйцами и бутылками, повредили фасад, сдернули российский флаг и перевернули машины дипломатов, находившиеся у входа. Украинские власти, ничего не сделавшие для защиты диппредставительства, уверяют, что они-де не знали о нападении. Однако в Москве считают иначе. «Нападение на наше посольство в Киеве, безусловно, организовано. Откуда иначе у пикетирующих взрывпакеты?! Это не стихийная, а продуманная акция», - заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков. Аргументы странные – после Майдана такой тип оружия на руках у многих - однако поведение украинских официальных лиц, нежелание милиции защищать посольство подтверждают продуманность этой акции. Лишь когда накал страстей возле посольства достиг апогея, туда, наконец, прибыли украинские чиновники, в частности глава украинского МИД Андрей Дещица. Однако его присутствие там запомнилось лишь невиданным дипломатическим скандалом - министр иностранных дел Украины в окружении демонстрантов открыто обматерил Владимира Путина в прямом эфире. Попытки России добиться международного осуждения атаки на посольство закончились ничем - даже проект соответствующего заявления Виталия Чуркина был заблокирован в Совете безопасности странами Запада.

По сути, провокацией является и позиция Киева на газовых переговорах с Москвой. Украинские власти попросту не хотят договариваться – они требуют, чтобы Кремль принял их условия (цена в 268 долларов). И фактически отвергли компромисс, предложенный Россией - цену, которая существовала до декабрьских соглашений с Януковичем. Россия же заявила, что больше переносить перевод Украины на предоплату не будет, и если деньги на счет Газпрома не поступят, то в 10 утра 16 июня отключит Украине газ. По всей видимости, Украину эта угроза не испугала и не заставила занять более вменяемую позицию, так что вчера после нескольких часов разговоров российская делегация попросту покинула стол переговоров. Переговоры должны продолжиться сегодня, и если Евросоюз не убедит Киев пойти на уступки, то газ Украине с большой долей вероятности будет все-таки отключен. В свою очередь, Киев к этому готов – премьер-министр Арсений Яценюк уже поручил всем ведомствам подготовиться к переходу на план функционирования энергетической отрасли в условиях прекращения поставок российского газа. Однако учитывая, что за последние месяцы Украина выкачала максимальные объемы газа (поэтому ее долг уже вырос до 5 миллиардов), а также то, что сейчас лето и страна не нуждается в отоплении, она вполне может как минимум несколько месяцев прожить на украденные запасы.

Это не предательство, это стратегия

Ряд российских общественных деятелей а также значительная часть населения возмущаются «страусиной» позицией Кремля – они требуют от Владимира Путина ответить на украинские провокации и массовое убийство гражданского населения вводом миротворческого контингента. Программой минимум которого будет защита жителей Донбасса и обеспечение «бесполетной зоны» над территорией ДНР и ЛНР, а программой максимум – освобождение всей Новороссии от присутствия украинских подразделений по крымскому сценарию. И чем дольше Кремль отказывается от реализации такого сценария, чем больше издает «последних китайских предупреждений», тем чаще начинают звучать обвинения Владимира Путина в предательстве русскоязычных жителей Донбасса в частности и российских национальных интересов в целом.

Между тем, Кремль руководствуется своей логикой. Кому-то она покажется циничной, но в политике другой и не должно быть. Киев и стоящий за ним Вашингтон пытаются вынудить Москву ввести войска на Украину потому, что только этот ввод войск может спасти их от фактического и дипломатического поражения. Так, в Киеве рассчитывают, что захват российскими подразделениями восточной Украины послужит колоссальным мобилизационным стимулом для украинского населения. Сейчас это население (точнее та его часть, мозги которой до сих пор не промыты украинской пропагандой) воевать не хочет. Родители отказываются отпускать своих детей в Донбасс, а сами контрактники отказываются ехать. Все большее число понимает, что на востоке воюют не террористы или обезличенные «ватники» и «колорады», а украинские граждане, которые недовольны превращением нынешней властью убогой националистической галицийской идеологии в общегосударственную. В крупных городах страны начинают проходить антивоенные митинги. Власти, конечно, пытаются убедить людей в том, что война на Донбассе является «отечественной», что речь идет о защите украинской территории от российского вторжения. Им в этом деле помогают европейские политики. «Вооруженные бойцы пользуются внешней поддержкой, включая поставку оружия и подкрепление иностранными бойцами, - заявил Херман ван Ромпей. – Россия, как пограничное государство, несет первостепенную ответственность за обеспечение немедленного прекращения этого потока и внешней поддержки через ее границу. Любое другое отношение и публичная двойственная позиция в отношении происходящего не совместима с российскими международными обязательствами в рамках ОБСЕ и ООН». Однако все эти заявления разбиваются об элементарное отсутствие фактуры. Вопреки заявлению о захвате российских диверсантов и российской техники до сих пор Украина не предоставила внятных доказательств российского вторжения.

Украинскому президенту Петру Порошенко нужно российское вторжение не только для того, чтобы мобилизовать население, но и для оправдания экономических сложностей, с которыми Украина столкнется в ближайшее время. В бюджете огромная дыра, военная операция требует расходов, а украинские олигархи типа Игоря Коломойского будут требовать компенсации за поддержку антитеррористической операции. Наконец, народ в ближайшее время ощутит последствие принятия Киева жестких условий МВФ, а также возможного подписания соглашения об Ассоциации, уничтожающего остатки украинского производственного сектора. Все это может грозить Порошенко новым Майданом – если конечно не обвинить в этом Россию.

Наконец, Вашингтону российское вторжение серьезно облегчит процесс достижения договоренностей с ЕС по совместному экономическому давлению на Россию. Сейчас европейские политики под давлением своих бизнесменов и избирателей отказываются вводить санкции против Москвы, тем самым не только сохраняя отношения с Россией, но и ставя под сомнение сам факт американского лидерства. Поводом для отказа является внешне конструктивная позиция Кремля – Москва всячески выступает за мир, Владимир Путин согласился на встречу с Порошенко, не поддержал проведение референдумов. Российское вторжение же перечеркнет все европейские аргументы – Германии и Франции просто нечем будет крыть американские аргументы о том, что российскую агрессию нужно остановить.

Однако отказ от вторжения не значит, что Россия должна бросить на произвол судьбы жителей Донбасса и спокойно смотреть на то, как украинские вооруженные силы и поддерживающие их «иррегуляры» из частных армий олигархов убивают мирных жителей. Для изменения баланса сил России нужно открыть границу для притока добровольцев на Донбасс, а также поставлять ополченцам ДНР и ЛНР тяжелое оружие - что и происходит, если, конечно, не верить в то, что захваченный ополченцами у украинской армии танк начал размножаться почкованием. Особое значение тут имеют поставки ПЗРК, которые уже дали эффект. Так, в ночь с 13 на 14 июня под Луганском был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Сами украинские власти признают, что в нем было 40 военных и 9 членов экипажа, хотя некоторые аналитики говорят, что жертв должно быть значительно больше – ради 40 человек такой самолет никто гонять не будет. Также ополченцы сбили один из штурмовиков, который обстреливал здание УВД в Горловке. Если украинская авиация и дальше будет такими темпами терять боевые машины, то от нее в ближайшее время вообще ничего не останется. А без авиации эффективность антитеррористической операции серьезно снизится. И цель – прекращение убийств мирных жителей, безопасность ДНР и ЛНР, принуждение Петра Порошенко к переговорам – будет достигнута. Причем с куда меньшими рисками, чем при открытом вторжении.

Геворг Мирзаян. «Expert Online»

ertata

Тэги: власть, геополитика, геополитика., днр, запад, запад., киевская, кризис, лнр, нато, новости., общество., политика, политика,, провокации, россия, снг, снг., события., сша, украина, украинский, хунта

Комментарии | Постоянная ссылка

Хунвейбин Дещица.

2014-06-16 13:05:45 (читать в оригинале)

Ходит по Украине такая байка. Когда Андрей Дещица начинал свою дипломатическую карьеру в Министерстве иностранных дел Украины, ему поручили написать проект ноты протеста в адрес российского правительства в связи с якобы имевшим местом нападением толпы на украинское посольство в Москве. Дещица, будучи прилежным дипломатом, быстро изготовил проект документа. Работа его начальству понравилась, но он получил замечание: «Поимей в виду, Ондрейко, шо на москальской мове «наср…ть» пишется вместе, а «на х…» раздельно. Дещица совету внял и быстро продвинулся по дипломатической линии.

Не нужно, впрочем, думать, что он вводил в дипломатический оборот какой-нибудь вульгарный язык городского дна или там лагерной зоны. Совсем нет. Являясь потомком казаков Запорожской Сечи, Дещица верно следовал лексическим традициям их переписки с турецким султаном, далекой, как известно, от придворных изысков и поэтических тонкостей. Как сказал один украинский журналист, гены вилкой не выковыряешь.

Поэтому не надо строго судить исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины за его нецензурные песни перед российским посольством в Киеве. Напротив, надо быть благодарным ему за то, что в отличие от других дипломатов Господь дал ему язык, чтобы он не скрывал свои мысли.

Не зря же посол США на Украине Джеффри Пайетт одобрительно отозвался об эстрадном номере украинского министра иностранных дел. Мол, такие номера очень успокаивают эмоциональную публику. Почему-то, однако, американец не выразил надежду на то, что свои следующие гастроли Дещица проведет перед Белым домом в Вашингтоне.

В свое время китайские хунвейбины цепочкой вставали на китайском берегу реки Амур, поворачивались к советской территории спиной и снимали штаны. Советским пограничникам было до слёз обидно видеть такую благодарность китайского народа за всё, что для него сделал Советский Союз. Они с болью в сердце втыкали на своем берегу портреты Мао Цзэдуна, и оказывалось, что китайские подданные показывают свой срам собственному вождю. Это действовало отрезвляюще.

То, что делает сегодня Дещица, очень похоже на выходки хунвейбинов. Не только по форме, но и по содержанию, потому как состояние мозгов китайских хунвейбинов и их позднего украинского подражателя очень похожее.

Однако, наверное, российским парламентариям не стоит требовать увольнения Дещицы с поста министра иностранных дел. Других-то в команде Порошенко всё равно нет. Тем более что Дещицу, по крайней мере, научили, где писать вместе, а где раздельно.

Даже когда он появится перед российским посольством с опущенными штанами, не стоит выставлять перед его сияющими ягодицами портрет Порошенко. И портрет его кумира, президента США Барака Обамы не стоит выставлять. Пусть стоит с оголённым глушителем один - нелепое и убогое подобие китайских хунвейбинов…

Дмитрий СЕДОВ

ertata

Тэги: андрей, геополитика., дещица, дипломатический, дипломатия, киевская, кризис, мид, нападение, новости., политика, политика,, посольство, снг., события., украина, украинский, украины, хунта, язык

Комментарии | Постоянная ссылка

Россия начала испытания гиперзвуковой ракеты для зенитного комплекса

2014-06-16 12:15:33 (читать в оригинале)

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия провела в апреле первые демонстрационные стрельбы гиперзвуковой ракеты для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы" Александр Денисов.

Работы над гиперзвуковыми ракетами ведутся в России последние десятилетия. Практически все зенитно-ракетные комплексы уже применяют гиперзвуковые ракеты с максимальной скоростью порядка 3-4 Махов (3-4 скорости звука). Сейчас работы по гиперзвуку ведутся в направлении увеличения скорости до 5-7 Махов.

"Работа по данной теме существенно продвинулась и перешла из проектной фазы в стадию экспериментальной отработки и натурных испытаний. В апреле этого года в ходе воздушно-огневой конференции на полигоне Ашулук были проведены демонстрационные стрельбы этой ракетой", — сказал Денисов.

По его словам, подготовлены предложения по срокам и порядку дальнейших испытаний.

"Результат есть. Но есть и сопутствующие вопросы, требующие решения", — сказал гендиректор, не уточняя деталей.

Как сообщалось, в этом году на полигоне "Ашулук" впервые были выполнены боевые стрельбы "Панциря" по мишеням-аналогам высокоточного оружия. Если раньше "работали" в движении по малоскоростным целям, то теперь показали результат по цели, скорость которой составляет тысячу метров в секунду.

"Панцирь-С1" (по классификации НАТО SA-22 Greyhound, "Борзая") — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может защищать обороняемый объект от наземных и надводных угроз. Комплекс был создан в 1994 году и с того времени значительно модернизирован.

ertata

Тэги: авиация., армия, армия,, вооружение, высокоточные, гиперзвуковые, зрк, комплексы, новости., панцирь-с1, пво, перевооружение, ракеты, россии, россии., россия, сделано, сзрпк, события., техника, технологии, технологии., флот,

Комментарии | Постоянная ссылка

ВОССОЕДИНЕНИЕ.

2014-06-16 04:33:27 (читать в оригинале)

И.Машков. Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон.

Противостояние между «грекофилами» и «грекофобами» не ослабевало, поскольку перед Россией по-прежнему стояла проблема унификации богослужебной литературы. И поборники «неповрежденной старины» требовали выверять книги не по греческим образцам, а по древнеславянским рукописям. Хотя даже чисто технически это было невозможно, поскольку рукописи были не идентичными, различались между собой. Так что реальная унификация была возможна только в «греческом» варианте. Поэтому царь в вопросе об исправлении книг покровительствовал Ртищеву и киевским монахам. Но стоит отметить, что и это понималось отнюдь не в качестве новшества, а как «возврат к старине» — только «стариной» признавались греческие обряды и литература. Тем не менее в религиозных вопросах Алексей Михайлович был достаточно осторожен, полагаясь на патриарха.

А патриарх Иосиф тоже проявлял осторожность, не принимал сторону ни крайних консерваторов, ни радикальных реформаторов. Понимал, что они способны наломать дров, опасался нарушения сложившихся традиций и предоставлял процессам идти самим по себе, постепенно. Но в 1652 г. Иосиф умер. На пост патриарха прочили Вонифатьева, однако он сослался на преклонный возраст и отказался. И назвал другую кандидатуру — Никона. Несмотря на то, что в «кружке ревнителей благочестия» взгляды на церковную реформу диаметрально различались, все его члены единогласно поддержали Новгородского митрополита. Надеялись, что это будет способствовать и их возвышению, что Никон на новом посту станет опираться на прежних товарищей. Алексей Михайлович с радостью согласился на выдвижение своего «собинного друга».

И вот тут-то Никон впервые проявил крутой характер. Человеком он был волевым, умным и крайне честолюбивым. И в качестве образца, какими должны быть патриарх и его власть, видел Филарета Романова. Да и за рубежом в эту эпоху были примеры церковников-правителей — Ришелье, Мазарини. Когда освященный собор уже нарек Никона патриархом, он вдруг отказался принять посох и прочие регалии. И отказывался до тех пор, пока сам царь не опустился перед ним на колени и не взмолился слезно. Но и тогда Никон выдвинул ряд условий. Потребовал, чтобы царь слушался его «как начальника и пастыря и отца краснейшего». 23-летний Алексей согласился и предложил «собинному другу» принять титул «Великого государя», какой носил он сам.

В лице Никона царь действительно получил толкового советника и помощника. Зато члены «кружка ревнителей благочестия» вскоре поняли, что крепко ошиблись. Делить с ними доставшуюся власть Никон не собирался. Въехав в резиденцию патриарха, он сразу обозначил дистанцию с бывшими соратниками. Их не то что не привлекали к совету, а вообще теперь не допускали дальше прихожей. А за церковную реформу он взялся единолично и весьма энергично. В 1653 г. издал и разослал «Память» — особый циркуляр, где требовал привести церковную практику в соответствие с греческой: осуществить сверку и исправление книг, перейти на троеперстное крестное знамение, литургию служить на 5 просфорах, писать имя Иисус через два, а не через одно «и»...

Церковный Собор 1654 года. (Патриарх Никон представляет новые богослужебные тексты) А. Д. Кившенко, 1880 г.

«Ревнители благочестия» возмутились. Сперва даже не новшествами, а тем, что Никон внедряет их одним махом, без обсуждения, без учета других мнений. В оппозицию патриарху перешел даже его покровитель, «умеренный грекофил» Вонифатьев. А Неронов подал Алексею Михайловичу записку, обвиняя Никона в еретичестве и прочих грехах. Но царю, видимо, сами «ревнители» успели надоесть бесконечными дрязгами, а «собинному другу» он вполне доверял. И передал челобитную на его рассмотрение. Никон же опять проявил свой характер. Либеральничать с оппозицией не стал, а рубанул сплеча. Приказал сослать Неронова в Спасо-Каменский монастырь на Кубенском озере и постричь в монахи. В защиту пострадавшего подняли голос Аввакум и Даниил Костромской — что же это, мол, творится? И мгновенно тоже отправились в ссылки, Даниил в Астрахань, а Аввакум в Тобольск.

Так начался церковный раскол... Однако утверждения некоторых авторов о всенародной катастрофе истине не соответствуют. Массовый уход в старообрядчество случился гораздо позже и по другим причинам. Изначально «Память» Никона никакого серьезного резонанса не вызвала, а Неронов и Аввакум ни малейшей поддержки в народе не получили. Кого поддерживать-то? Тех, кого и раньше прихожане от себя гнали? Большинство людей на встряски в церковных верхах либо не обратило внимания, либо восприняло их спокойно — на Руси привыкли доверять царю и патриарху, им виднее. Да и в большинстве храмов, конечно же, продолжали служить по-прежнему. Кто проверит в глубинке и кому надо переучиваться, что-то менять? Да и где их взять, новые исправленные книги?

В этот момент все умы занимали совершенно другие события. Война надвинулась вплотную. До поры до времени Россия вела подготовку к ней очень скрытно. И поляки пришли к выводу, что Москва воевать не осмелится, а своими предупреждениями и демаршами только пугает. В марте 1653 г. 15-тысячное войско Чарнецкого вторглось на Брацлавщину. Захватило Коростышев, Самгородок, Прилуки. Причем был выдвинут лозунг — истребить «русских» (т. е. украинцев) до последнего человека. Резали всех без разбора, повстанцы или не повстанцы, мужчины или женщины, взрослые или дети. А в Бресте собрался очередной сейм, который официально принял постановление о геноциде (кстати, первое подобное постановление в европейской истории). Дескать, раз существование казаков представляет для Речи Посполитой угрозу вечных бунтов, то остается одно: просто уничтожить их. Русские дипломаты доносили: «А на сейме ж приговорили и в конституции напечатали, что казаков как мочно всех снести». Этот сейм ознаменовался победой «королевской партии» над «магнатской». Канцлером стал ставленник Яна Казимира Корыцыньский. Но украинцам от этого было не легче. Теперь мелкая шляхта, сплотившаяся вокруг короля, рассматривала Украину как поле для грабежа и приобретения земель — оставалось лишь «очистить» их от прежних владельцев.

Хмельницкий направил к царю Бурляя и Мужиловского, писал в грамоте: «Шире о всем словесно предреченные посланники наши твоему царскому величеству подлинно скажут». А «словесно» они везли просьбу о помощи «думою и своими государевыми ратными людьми» и о принятии Украины под покровительство. Но еще до того, как посольство добралось до Москвы, Алексей Михайлович начал мобилизационные мероприятия. В армии было уже 15 полков «нового строя». Благоприятствовала и внешнеполитическая ситуация — в Швеции вспыхнули крестьянские восстания, и за западную границу можно было не опасаться. 19 марта по уездам были разосланы грамоты с приказом всем стольникам, стряпчим, московским дворянам к 20 мая быть в столице на конях «со всей службой» — с поместными воинскими отрядами. 23 марта был издан указ воеводам переписать по городам «старых солдат» — в дополнение к существующим начиналось формирование новых полков.

Последовали очередные указы о наборе в них. Кроме всяких «племянников» и «захребетников» теперь призывали «даточных людей» — по 1 человеку со 100 крестьянских дворов из монастырских, церковных владений и из поместий, оставленных на прокормление престарелым дворянам, их вдовам и детям (т.е. тех, кто сам не нес службу). Родес доносил, что «полковнику Бухгофену было объявлено быть готовым со своим полком в поход, чтобы он мог, когда ему будет выдан приказ, тотчас выступить». А старому генералу Лесли, ветерану Смоленской войны, была поручена ревизия запасов пороха, и «теперь на всех пороховых мельницах усиленно работают». В Германию и Голландию поехал купец Виниус — закупить дополнительно порох и фитили для стрелкового оружия, «навербовать и принять хорошее число иностранных офицеров». Но уже вступили в строй и русские капитаны, поручики, прапорщики. Просьбы, переданные Бурляем и Мужиловским, в Москве выслушали благосклонно. И к Хмельницкому поехало посольство Матвеева и Фомина с положительным ответом.

А на Украине события развивались своим чередом. Чарнецкого встретило под Монастырищем войско Богуна, разбило и прогнало. Однако тут же обозначилась другая опасность. Альянс Хмельницкого с Молдавией обернулся для него не выигрышем, а крупной ошибкой. Потому что мелкие подунайские государства постоянно грызлись друг с другом, при дворах там беспрерывно зрели интриги. И польская дипломатия этим воспользовалась, активизируя врагов Лупула. Валашский воевода Бессараб и трансильванский князь Ракоци организовали в Молдавии заговор, который возглавил Георгица, один из приближенных господаря. Соседи послали ему войска, и он произвел переворот. Лупул бежал к Хмельницкому. И гетман вместо того, чтобы сосредоточить Все силы против Польши, вынужден был выручать родственника. В апреле отправил в Молдавию Тимоша с 20 тыс. казаков, а следом выступил сам с большим войском. Но Тимофей был хорошим воякой, без помощи отца разгромил Георгицу и восстановил тестя на престоле. А Богдан, постояв в Подолии, вернулся в Чигирин. Где его уже ждали Матвеев и Фомин с долгожданной вестью. Впервые, хотя пока лишь на словах, уведомили, что царь склонился принять Украину в подданство.

Тем не менее, Москва еще не отбросила путь мирного урегулирования. В Польшу прибыло посольство князя Репнина-Оболенского. Он начал с прежних претензий о пропусках в титуле царя, о «бесчестных» книгах, потребовал казнить шляхтича, который в Варшаве демонстративно высказывал оскорбления в адрес Алексея Михайловича. Но паны к подобным придиркам успели привыкнуть и отмахнулись от них. После чего Репнин вдруг ошарашил их ультиматумом: «Великий государь, его царское величество, для православной христианской веры и святых Божиих церквей сделает брату своему, королевскому величеству, такую поступку, что велит отдать вины людям, которые объявились в прописке с государевым именованием, если король и паны рады успокоят междоусобие с черкасами, возвратят православные церкви, которые были оборочены под унию, не будут впредь делать никакого притеснения православным и помирятся с ними по Зборовскому договору».

Но и ультиматум уже не подействовал. Поляки отказались даже рассматривать такие условия примирения. Напротив, Репнин узнал о решении вообще искоренить украинцев и православную веру. Тогда он прервал переговоры и объявил, что великий государь «будет стоять за свою честь, сколько подаст ему помощи милосердный Бог». Однако и эту, предельно откровенную угрозу, в Варшаве явно недооценили. Король выступил к Каменец-Подольску, где формировалось 60 тысячное наемное войско и собиралось шляхетское ополчение.

А Алексей Михайлович 28 июня провел смотр своим полкам на Девичьем поле и послал к Хмельницкому стольника Лодыженского, который повез уже официальную грамоту: «И мы, великий государь... изволим вас принять под нашу царского величества высокую руку... А ратные наши люди по нашему царского величества указу збираютца и ко ополчению строятца». На Украину прибыли отряды донских казаков Сергеева и Медведева. Донцы рейдировали и по степям, отбили у татар большую партию пленных украинцев. Им выделили охрану под командой Семена и Максима Федоровых, которая сопроводила освобожденных до Киева.

Ян Казимир планировал сокрушить Украину ударами с трех сторон. Литовский гетман Радзивилл получил приказ наступать вдоль Днепра на Киев. А с Валахией, Трансильванией и мятежником Георгицей был заключен договор — Польша послала им 8-тысячный отряд Кондрацкого, а они за это обещали тоже напасть на Хмельницкого. Но планы сразу нарушились. Радзивилл докладывал о сосредоточении русских войск на границе и выступить отказался. Король настаивал, не веря во вмешательство Москвы. Папа римский, отслеживавший все эти события, даже грозил Радзивиллу проклятием. Но литовские паны лучше знали обстановку и остались для защиты собственных владений. А польская шляхта, как обычно, собиралась медленно. И Яну Казимиру пришлось ждать, когда подойдут войска из Молдавии.

Там в сентябре Бессараб, Ракоци и Георгица вместе с поляками опять свергли Лупула. Он с немногими сторонниками отступил в крепость Сучава и снова воззвал к Хмельницкому. Гетману пришлось послать туда Тимоша. Его корпус прорвался в Сучаву, но был там окружен противниками Лупула. И уже Тимофей слал к отцу просьбы о подкреплениях. Богдан разрывался, куда идти — к сыну или на короля? И разделил армию надвое. Часть оставил защищать Украину, а с другой двинулся в Молдавию. Но опоздал. В боях за Сучаву Тимош был ранен и умер. Хотя и осаждающих казаки сильно потрепали и добились права свободно уйти из крепости. Богдан, спешивший на выручку, встретил по дороге гроб с телом сына. И сказал, что так и подобает умирать казаку — с саблей в руках. А венгры, валахи, молдаване и отряд Кондрацкого после падения Сучавы пошли на соединение с Яном Казимиром.

И в этот момент, 1 октября, в Москве открылся Земский Собор, на который царь вынес вопрос о принятии Украины в подданство и войне с Польшей. Делегаты от разных сословий, опрошенные «по чинам порознь», постановили единогласно «против польского короля войну весть» и «чтоб великий государь... изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами и з землями принять под свою государеву высокую руку». Было решено собирать «десятую деньгу» и исполчать рати. Уже 5 октября для мобилизации армий в Новгород поехал боярин Шереметев, во Псков — окольничий Стрешнев, в Вязьму — князь Хованский. А 9 октября на Украину отправилось представительное посольство — боярин Василий Бутурлин, окольничий Иван Алферьев, думный дьяк Лопухин, стольник Григорий Ромодановский, стрелецкий голова Матвеев с многочисленной свитой из дворян и 200 стрельцов. Наконец, 23 октября в Успенском соборе было всенародно и торжественно объявлено, что царь повелел и бояре приговорили «идти на недруга своего польского короля» за многие его «неправды».

У Хмельницкого же гибель сына не подорвала, а как будто разбудила внутренние силы. Он снова стал тем же полководцем и народным вождем, каким был под Пилявцами и Зборовом. Привел к нему орду и Ислам-Гирей. Вместе подступили к Жванцу, где встретили армию короля. Но единодушия не было ни в том, ни в другом войске. И сперва это сказалось у Яна Казимира. Казаки и татары несколькими атаками нанесли ему поражения, захватили даже казну, предназначенную для уплаты жалованья. Грамотными действиями рассекли неприятеля на части, отрезали польский лагерь от союзников, стеснили. Запахло полным разгромом. Запаниковали и ушли молдаване, венгры, валахи. А среди поляков пошли раздоры. Не получив жалованья, стали разбегаться солдаты. Кончалось продовольствие, и жолнежи принялись грабить обозы панов...

Но в это время король узнал о вступлении в войну России. Немедленно известил хана, и встревоженный Ислам- Гирей вступил в сепаратные переговоры. Согласился на мир за 100 тыс. злотых и разрешение пограбить Украину. Правда, он предпринял последнюю попытку удержать казаков от перехода к русским, настоял на подтверждении Зборовского трактата. Но дополнил его тайным пунктом, по которому следовало заставить украинцев идти с ханом на Москву. А если откажутся, поляки и татары окружат их и перебьют. Однако Хмельницкий в выработке и заключении Жванецкого договора не участвовал. А цену своим крымским «друзьям» он знал хорошо и удара в спину ждать не стал. Едва дошли сведения, что хан мирится с королем, гетман снял с фронта свои части и повел в глубь Украины.

Посольство Бутурлина, узнав, что Хмельницкий в походе, остановилось в приграничном Путивле, а Богдан с дороги разослал грамоты о созыве в Переяславле рады, на которую объявлялась «явка всему народу» — всем, кто сможет приехать. Гетман чувствовал себя куда более уверенно, чем прежде. Татары, возвращаясь в Крым, нахватали огромный полон, и если раньше Хмельницкому приходилось смотреть на их бесчинства сквозь пальцы, то теперь он отдал приказ ударить на «союзников». Богун с полком налетел на крымцев, совершенно не ожидавших подобного, разгромил и освободил тысячи соотечественников. Ислам-Гирей был настолько поражен, что стал... жаловаться на Богуна Хмельницкому. На что гетман отписал однозначно — отныне он разорять Украину не позволит.

Русское посольство ехало навстречу Богдану. При виде отрядов бравых дворян и стрельцов люди рыдали от счастья. 31 декабря Бутурлина и его свиту с чрезвычайной пышностью встретили в Переяславле полковники, горожане, священники. Нет, рада не была случайным сборищем людей, оказавшихся поблизости. Сюда съехались представители почти всех полков (а они, напомним, были и административными единицами), многих городов, гетман персонально пригласил всех знатных и старших казаков, 3 января свое решение прислала Запорожская Сечь, проголосовавшая на кругу за воссоединение: «Даемо нашу вийсковую вам пораду». А 6 января приехал Хмельницкий. Во время встречи послы передали ему от царя знаки власти — знамя, булаву, ферязь и шапку.

Хмелько М. И. Переяславская рада

8 (18) января 1654 г. рада открылась. Перед ее началом гетман сказал пленным полякам: «Теперь мне кажется, что мы уже навек разлучимся... Не наша вина, а ваша, а потому жалуйтесь на самих себя». Перед собравшимся на городской площади народом и делегациями он произнес речь, перечислив выбор, с кем может идти Украина: с Польшей, Турцией, Крымом или Россией. «Царь турецкий — басурманин... Крымский хан — тоже басурманин... Об утеснениях от польских панов не надобно вам и сказывать... А православный царь одного с нами греческого благочестия... Кроме его царской руки мы не найдем благоспокойнейшего пристанища». После чего «весь народ возопил: вол им под царя восточного, православного». Полковники, обходя ряды, «на все стороны спрашивали: все ли тако соизволяете?». Народ отвечал «Все, единодушно», и рада постановила, «чтоб есми во веки всем едино быть». Послы огласили царский указ о принятии Украины и текст присяги, что «быти им з землями и з городами под государевой высокою рукою навеки неотступно». Простонародье присягало на площади, старшина — в церкви Успения Богородицы. При этом «было в церкви всенародное множество мужского и женского полу и от многия радости плакали».

Украина получила все, на что она могла только надеяться. Жалованной грамотой Алексея Михайловича за казачьим войском (т.е. Украиной) сохранялись все прежние права и вольности, в дела его не имели права вмешиваться ни воеводы, ни бояре. Судиться украинцы должны были своим судом — «где три человека казаков, тогда два третьего должны судить». Утверждались выборность гетмана и старшины, реестр в 60 тыс. — а если без жалованья, то можно и больше. Гетману предоставлялось право сношений с другими государствами, кроме Польши и Турции, но о переговорах с чужеземцами он должен был извещать государя, а послов, «пришедших с противным государю делом», задерживать. Сбор податей отдавался местным властям, из этих доходов содержалось казачье войско. Представители России осуществляли только надзор за правильным сбором налогов и должны были принимать то, что останется для царской казны. Города, землевладельцы, крестьяне сохраняли все имеющиеся гражданские права, землю, торговлю, имущество.

После Переяславской рады Бутурлин разослал сопровождавших его дворян принимать присягу по всем городам. «Летопись самовидца» сообщает: «Присягу учинили гетман, старшина и чернь в Переяславле и во всех городах охотно с надеждою тихомирия и всякого добра». 17 января присягнул царю Киев. Воссоединение приветствовали и жители православных областей, оставшихся под властью поляков и венгров. Монах А.Суханов, проезжая через Буковину, писал, как там «гораздо рады все, что казаки подклонились под царскую руку». И все же абсолютного единогласия в вопросе о воссоединении не было. Отказалось присягать киевское духовенство во главе с Косовым (и еще 50 лет существовало независимо, не подчиняясь Московской патриархии — и никто его, собственно, не принуждал, не давил). Отказалась присягать часть старшины — полковники Сирко, Богун.

И Ян Казимир попытался привлечь недовольных на свою сторону, издав универсал: «Дошло до нас, что злобный изменник Хмельницкий запродал вас на вечные мучения царю московскому под нестерпимое ярмо, противное вашим свободам, и принуждает вас присягать помимо воли этому мучителю». Но когда вслед за этими воззваниями король сам вступил на Украину, он встретил ожесточенный отпор со стороны тех же Богуна, Сирко и жителей Побужья, которых они возглавили — поскольку даже ярые самостийники, отвергавшие подчинение царю, еще меньше были склонны терпеть кошмары панских «свобод»... Вот так произошло воссоединение России и Украины. Но учебники истории почему-то заканчивают описание этих событий Переяславской радой. На самом же деле радой ничего не завершилось, наоборот, главное только началось. И отнюдь не напрасно Москва так долго взвешивала этот шаг, так тщательно готовилась в нему. Потому что принятие Украины втянуло Россию в полосу жестоких войн, которым суждено было продлиться аж 27 лет...

ГОНОР И ШПАГИ

Французскую Фронду одни авторы пытались рассматривать с позиций «классовой борьбы», другие — религиозной, третьи — борьбы сторонников войны и мира. И все это не выдерживало критики. Потому что, как показали современные французские историки, это была вообще борьба не идей, а амбиций. Амбиций принцев, дворянской вольницы, парламентариев. То есть сил разнородных, заведомо не способных договориться между собой. А сходных лишь в одном — в оппозиции центральной власти. У принцев щедрые подачки королевы только разожгли аппетиты. А Конде, выступив опорой власти, совершенно обнаглел, счел себя первым лицом в государстве. Мазарини, кстати, и свой карман не забывал, приписывал себе богатые аббатства, губернаторства, пристраивал многочисленную итальянскую родню. Но когда решил выдать одну из племянниц - «мазаринеток», Лауру Манчини, за внебрачного внука Генриха IV де Менкера, Конде учинил скандал. Объявил, что не допустит союза «отпрыска короля и простолюдинки». Саму же попытку брака квалифицировал как «фамильное оскорбление», нанесенное ему лично, и потребовал за это денежных «милостей» и несколько городов в Нормандии. Королеву Конде тоже достал. Подослал к ней своего капитана Жерзе, чтобы тот объяснился ей в любви. Анна высмеяла и прогнала нахала. Но Конде и это объявил личным оскорблением с намеком на материальную «компенсацию». И сговаривался с другими принцами, угрожая бунтом.

Тогда и королева пустилась в интриги. Поскольку принцы и между собой враждовали, Анна через свою наперсницу де Шеврез сговорилась с Гонди и Гастоном Орлеанским. Они охотно пошли на контакт, рассчитывая хапнуть дополнительные выгоды. Королева и Мазарини понадеялись, что обрели достаточную опору, и арестовали смутьянов — Конде, Конти и Лонгвилля. Это вызвало бурный восторг у парижан. Но знать восприняла арест как наступление на свои «свободы», и забурлило по всей стране. Аристократы собирали отряды, Тюренн со своей армией перешел на сторону испанцев. А в награду за «верность» пост главнокомандующего на северном фронте пришлось дать Гастону Орлеанскому. Его сразу разбили, и в августе 1650 г. испанцы и сторонники Конде подступили к Парижу. Франция была в панике, противники разграбили окрестности столицы — но таким образом сами себя оставили без источников снабжения и вынуждены были уйти обратно.

Правительство попыталось использовать для усмирения авторитет короля — как водилось во Франции, многие города и дворяне отказывались выступать персонально против монарха. Весь двор снялся с места и с теми войсками, которые удалось собрать, поехал по стране. В Руан, потом в Бургундию, в Аквитанию, Бордо. Там, куда прибывал король, действительно удавалось достичь согласия, но едва он уезжал, волнения возобновлялись. И двор вернулся в Париж, по сути ничего не добившись. Бунтовали Гиень, Ангумуа, Перигор, собирали отряды фрондеров Буйонн, Латремуй, Ларошфуко, Ленэ. А аристократы, сохранившие «верность» Анне, откровенно ее шантажировали, вымогая пожалования. Гонди пришлось дать ряд аббатств и сан кардинала, Нуармутье — г. Аррас, принцам Вандомским — адмиралтейство. Единственную удачу обеспечили королевские полки Дюплесси-Пралена на восточном фронте. Они нанесли поражение Тюренну и испанцам, и мятежный маршал одумался. Оставив армию, приехал на переговоры, и Мазарини снова его перекупил.

Кромвель в это же время подавлял своих противников куда жестче и решительнее. Утопив в крови Ирландию, он с корпусами Ламберта и Флитвуда обрушился на Шотландию. В сентябре 1650 г. в Данбаре они внезапно атаковали втрое превосходящую армию шотландцев и роялистов под командованием Лесли и разбили, противник потерял 4 тыс. убитыми. В британской литературе нередко округло указывается, будто с протестантами - шотландцами Кромвель обходился более гуманно, чем с ирландцами. Ну что ж, в нашем мире все относительно. В этом смысле можно и впрямь сказать, что английские солдаты в Шотландии вели себя «более гуманно». Потому что убивали не всех подчистую, а только взрослых мужчин. А мальчикам от 6 до 16 лет «всего лишь» рубили правую руку, чтобы не были мстителями за отцов. И женщин тоже не убивали. Захватив шотландок, кромвелевцы «всего лишь» отрезали или выжигали им груди — чтобы не рожали новых мстителей.

А вот в военном деле Кромвель опять показал себя не блестяще, потерпел ряд поражений. Из-за этого планы «блицкрига» сорвались, и война приняла затяжной характер. Зимой обе стороны несли куда большие потери не от боев, а от холодов и болезней. Перелом обеспечил Ламберт. Одержал победы под Гамильтоном и Инвенкейтингом. Лесли попытался прорваться на юг, в Англию, но корпуса Кромвеля, Ламберта и Харрисона соединились, вынудили противника дать сражение и окончательно разгромили при Ворчестере. Шотландцы вступили в переговоры и покорились. Карл II бежал во Францию. Его приближенные и военачальники, попавшие в руки врагов, были повешены.

Франция же скатывалась в хаос. Пользуясь общим раздраем, снова принялся качать права Парижский парламент. Требовал «свобод», удаления Мазарини, расследования «злоупотреблений». На сторону парламента переметнулись Гастон Орлеанский и Гонди, понадеявшись таким способом добиться большего, чем от королевы. Гонди стал настоящим хозяином Парижа — он содержал целую свору куплетистов, готовых опорочить любого, завел штат платных подстрекателей, способных в любой момент поднять сотни воров и грабителей из городских трущоб. А парламент, получив высокопоставленных лидеров, в 1651 г. вообще сорвался с цепи. И учинил переворот. Провозгласил Гастона наместником престола и главнокомандующим, войскам предписывалось повиноваться только ему. Чтобы завоевать симпатии дворян, Гастон и Гонди потребовали освобождения Конде, Конти и Лонгвилля (арестованных при их активном участии). А чтобы королева не сбежала из-под контроля, как в прошлый раз, мятежники блокировали Пале-Рояль.

Анна с сыном и кардиналом и впрямь тайно готовились к отъезду, но удрать успел только Мазарини. Королеве и Людовику пришлось пережить жуткие часы — чернь ворвалась во дворец проверить, на месте ли монарх. Короля, уже одетого для бегства, уложили в постель под одеяло, объявили, что он спит, и простолюдины с великим почтением долгой вереницей шли мимо на цыпочках, любуясь на «почивающего» юношу. А тем временем у дворца шел митинг и народ орал, что Анну надо бы отвезти на Гревскую площадь и оттяпать голову. Но лидеры сумели удержать толпу от крайностей. Для них было выгоднее сохранить королеву живой, но полностью зависимой от себя. И в ходе переговоров ей пришлось соглашаться на все требования. Впрочем, она считала себя вправе обещать что угодно — Людовику скоро исполнялось 14, а после совершеннолетия он вовсе не обязан был соблюдать договоренности матери.

А сбежавший Мазарини заехал в загородный замок, где содержались арестованные принцы, сам освободил их и не преминул извиниться, свалив их заключение на Гастона и Гонди. После чего кардинал обосновался в замке Брюле и установил связь с королевой, надеясь на скорое изменение ситуации. Его прогнозы вполне оправдались. Прибытие в столицу Конде, Конти и Лонгвилля легкомысленные парижане приветствовали столь же бурным восторгом, как и их арест. Но все немедленно перессорились — принцы, дворяне, парламент. Конде был возмущен тем, что пост главнокомандующего достался Гастону, Гонди напоминал парижанам, как Конде их подавлял. А королева играла на этом и по подсказкам Мазарини лавировала между группировками.

Смуты охватили в это время и «благополучную» Голландию. Здесь усилилось противостояние между оранжистами и олигархами. Конфликт усугубился отношением к событиям в Англии. Оранжисты поддерживали Карла II и роялистов — для дворян это было вопросом чести. А олигархи делали ставку на индепендентов. Сочли, что власть радикалов усугубит британский развал. И сперва это было действительно так, чем и пользовались голландцы, беспардонно вытесняя англичан с рынков, прижимая в колониях, захватывая их корабли. Но и внутри Голландии политические ссоры дошли до того, что штатгальтер Вильгельм II Оранский предпринял попытку вооруженного переворота. Имел частный успех, но народ, которому драки в верхах были безразличны, его не поддержал. А работодатели - олигархи запугали зависимые от них массы «диктатурой», и Вильгельму пришлось идти на компромисс с тузами и банкирами. Хотя как раз их всевластие было для простонародья сущим бедствием. Из-за мизерной зарплаты и роста цен люди не выдерживали, и в 1651 г. произошли восстания мануфактурных рабочих в Бриле и Мидельбурге.

Ну а в Англии междоусобицы завершились, и Кромвель усиливал собственную власть. Своего зятя Флитвуда он поставил наместником Ирландии, а близкого ему Монка — Шотландии. «Охвостье» парламента послушно принимало любые предложения диктатора. Например, закон о смертной казни всем ирландцам, причастным к восстанию (и казнили 100 тыс.). Был принят и «Закон о богохульстве», по которому вводились преследования инакомыслящих, ничуть не уступающие инквизиции. Правда, клика Кромвеля, дорвавшись до управления страной, примеров моральной чистоты отнюдь не подавала, а ударилась в откровенный разгул обогащения. Сам диктатор нахапал себе имения, приносившие годовой доход 7 тыс. фунтов стерлингов. Разворачивались невиданные по размаху спекуляции вокруг конфискованных земель и имущества, и юристы сколачивали целые состояния, обосновывая права на спорные приобретения, обеляя вымогателей и грабителей.

Но и с беспределом голландских хищников новые хозяева Англии мириться не собирались. Сначала Кромвель предложил Генеральным Штатам заключить союз, что нидерландским олигархам не понравилось. Ведь это значило отказаться от идеи мировой монополии, ограничить притязания в отношении британских колоний. И союз отвергли. В ответ Кромвель издал «Навигационный акт», по которому в Британию разрешался ввоз товаров только на английских судах или на судах стран - производителей. А это ущемляло интересы голландцев — они-то были в основном не производителями, а посредниками. Олигархи возмутились, потребовали отмены акта. А когда Кромвель отказал, объявили Англии войну.

Голландцы при этом были уверены в явном превосходстве своего флота. И действительно, их эскадры под командованием адмирала Тромпа в лобовых сражениях начали громить англичан. Но и в Британии нашлись отличные флотоводцы — Блейк, Монк, которые в полной мере оценили уязвимые места Нидерландов. «Морская империя» жила на привозных товарах и сырье, богатела за счет колоний и перепродажи чужих изделий. То есть имела огромные коммуникации. И отряды английских рейдеров и корсаров ринулись захватывать и уничтожать суда противника, разбросанные по океанским трассам. Вдобавок Монк применил другую тактику. Стаи мелких кораблей и лодок, базирующиеся по разным портам и бухтам английского побережья, начали перехватывать вражеские суда в Ла-Манше и Северном море. И таким образом установили блокаду нидерландских берегов...

Пока по морям гремели пушки и шли ко дну нидерландские и английские парусники, во Франции противостояние вступило в новую фазу. Анна Австрийская, подготовив соответствующую почву, устроила торжественное празднование совершеннолетия короля — тем самым автоматически завершилось «наместничество» Гастона. А скандалист Конде вообще не явился на церемонию. Королева этим немедленно воспользовалась и объявила, что он нанес оскорбление королю. При такой постановке вопроса ее поддержали многие дворяне, примкнули враги Конде. Он обиделся, уехал на юг в свою крепость Мострон, завязал переговоры с Испанией и Кромвелем и стал собирать войска против Людовика и его союзников. Правда, стекался всякий сброд — мятежные дворяне, крестьяне, дезертиры. Но на сторону Конде перешли 4 полка Маршена, державшие фронт в Каталонии, многие города, а испанцы прислали деньги и боеприпасы.

Тем, кто уже считал себя властителями Франции: Гастону, Гонди, Конти, Парижскому парламенту во главе с Брусселем, пришлось признать Конде мятежником — он же вы¬ступал и против них. И тогда король вдруг выразил готовность самому возглавить подавление бунта. «Правителей» это нисколько не обеспокоило, и сами они отнюдь не поспешили присоединиться к Людовику и менять столичные развлечения на походную жизнь. Хотя король действовал по плану, разработанному вместе с Мазарини. И целью его было наконец-то выбраться из-под опеки парижских лидеров, чтобы раздавить не только Конде, но и их. Людовик назначил сбор войск в Пуатье. Следом за ним туда выехала Анна Австрийская. И весь двор. Такому «постепенному» бегству легкомысленная столица не придала значения.

Солдат у короля было всего 4 тыс. Но Людовик с матерью сочли, что важнее разделаться с внутренними врагами, и начали снимать части с внешних фронтов. С севера вызвали д’Аркура с 3 тыс. бойцов — хотя испанцы из-за этого захватили Дюнкерк. Полки Омона и Лаферте-Сентерра направили против мятежной армии Маршена, и она была разгромлена— хотя из-за этого пришлось сдать испанцам Каталонию. На сторону короля перешел герцог Буйонн, прибыл со своими частями Тюренн — потому что всегда был соперником Конде. Ну а Мазарини купил у курфюрста Бранденбурга и рейнских князей, как он писал, «старые полки, шведы и гессенцы, лучшие, но очень дорогие», и явился с 8 тыс. солдат.

Заносчивый Конде пытался действовать нахрапом, перешел в наступление. Захватил Сент, Тайбур, Тонне-Шаранте, осадил Коньяк и Ангулем. Но Людовик с миру по нитке уже собрал солидные силы, назначил Тюренна главнокомандующим. Натиск противника отразили и стали брать реванш. Королевская армия подступила к мятежному Анжеру, и здешний епископ сумел договориться о сдаче на единственном условии — чтобы победители грабили не город, а только предместья. Потому что обойтись вообще без грабежей было никак нельзя. Ни наемникам, ни своим же французским солдатам такая победа очень не понравилась бы.

Людовик двинулся на Орлеан. Но там возглавила оборону дочка Гастона, создавшая себе штаб из трех буйных графинь, «женщин-маршалов» де Монбазон, де Шатильон и де Фьеси. Они выдвинули лозунг, что если во Франции не хватает «настоящих мужчин», на их место найдутся достойные женщины. И обстановка в Орлеане напоминала весьма причудливую фантасмагорию. Предводительницы создали свою ставку вроде «амазоночьего» лесбийского царства. Но и «настоящих мужчин» из офицеров и со

Тэги: xvii, богдан, в.шамбаров, варварской, европы, европы., история, история., книги, книги,, культура, московская, переяславская, посполитая, правда, проза,, рада, речь, россии, россии., руси, русь, стихи, хмельницкий

Комментарии | Постоянная ссылка

Миф № 1. Сталин помог Гитлеру прийти к власти.

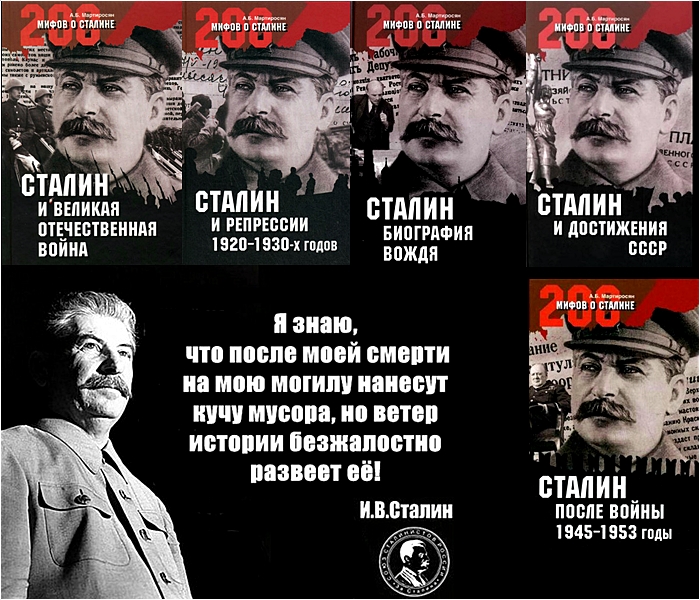

2014-06-14 13:35:25 (читать в оригинале)200 мифов о Сталине

Еще в 1940-х годах И.В. Сталин заявил: «Я знаю, что, когда меня не станет, на мою голову выльют не один ушат грязи, на мою могилу нанесут кучу мусора. Но я уверен, что ветер истории все это развеет!» Смертельная схватка антисталинистов с «мертвым львом» продолжается и поныне. Его постоянно пытаются убить вновь и вновь, выдумывая всевозможные порочащие его имя и дела мифы, а то и просто стряпая грязные фальсификации. Но сколько бы противники Сталина ни стремились превратить количество своей лжи и клеветы в качество, у них ничего не пучится. Человек, принявший страну в дымящихся руинах, а оставивший после себя величайшую державу мира, никогда не будет вычеркнут из истории.

Автор уникального пятитомного проекта военный историк А.Б. Мартиросян взял на себя труд развеять 200 наиболее расхожих мифов антисталинианы, разоблачить ряд «документальных» фальшивок. Первая книга проекта — «Сталин и Великая Отечественная война».

Миф № 1. Сталин помог Гитлеру прийти к власти.

«Основа» этого мифа появилась еще во время предварительного следствия Нюрнбергского трибунала, расследовавшего преступления главных нацистских преступников. Спустя полвека после тех событий в абсолютно злоумышленно извращенном виде эту «основу» использовал беглый предатель из советской военной разведки В.Б. Резун, печально известный под псевдонимом «Виктор Суворов». В его извращенной «интертрепации» [1] она стала едва ли не краеугольным камнем его пресловутого и уже вдребезги развенчанного мифа «Ледокол».

Что же до существа мифа № 1, то в первую очередь следует отметить, что он двухуровневый. Первый уровень связан с ответом на вопрос о том, «каким образом Гитлер оказался у власти?». Однако, и прежде всего, не «оказался у власти» и не «пришел к власти». Гитлер был именно «приведен к власти»! Он был назначен на пост рейхсканцлера волевым решением не без содействия британской разведки намертво припертого к стенке мощным компроматом президента Гинденбурга. И только потом, на последовавших мартовских выборах 1933 г., он и его партия на полную мощность использовали обретенный 30 января 1933 г. «административный ресурс».

Десятилетиями на Западе это объясняют якобы изъянами несовершенной демократии Веймарской Германии! У нас же, как правило, талдычили о классовых интересах капиталистов. Отчасти все это так, но не более того. С подачи же британской разведки в последние пару десятилетий широко загулял миф о том, что-де Сталин «подсобил» Гитлеру. В действительности же ни мифа, ни тем более никакой загадки нет и в помине. Какие главные политические силы противостояли друг другу в Германии в начале 30-х гг. прошлого столетия? Вспомнили?! Правильно, нацисты и коммунисты. В каком случае был бы наиболее вероятен (геополитический) альянс и так неплохо сотрудничавших между собой Веймарской Германии и СССР, причем альянс, сцементированный также и мощными идеологическими узами? В случае прихода к власти коммунистов. В каком же случае можно было бы спокойно похоронить нормальные межгосударственные отношения? В случае если у власти окажутся нацисты. Что, между прочим, и случилось в точном соответствии с этой схемой. Экс-канцлер Германии Фриц фон Папен именно в этом и убеждал 6 декабря 1932 г. британского посла в Берлине Винсента д'Абернона. Вот и вся разгадка.

Второй же уровень лжи в этом мифе связан с ответом на вопрос — «почему именно Гитлер?». Наиболее точно и информативно на этот вопрос ответил Христиан Георгиевич Раковский (1873-1941). Во время допроса в НКВД СССР 26 января 1938 г. этот опытнейший мастер закулисных интриг, видный масон высокой степени посвящения, давний агент германской и австро-венгерской разведок, а впоследствии еще и британской разведки показал: «Они» [2]увидели, что Сталин не может быть низвергнут путем государственного переворота, и их исторический опыт продиктовал им решение повторения со Сталиным того, что было сделано с царем. Имелось тут одно затруднение, казавшееся нам непреодолимым. Во всей Европе не было государства-агрессора. Ни одно из них не было расположено удобно в географическом отношении и не обладало армией, достаточной для того, чтобы атаковать Россию. Если такой страны не было, то «Они» должны были создать ее».

Они и создали ее — нацистскую Германию. А на это был способен лишь Гитлер и его НСДАП. Однако предварительно, чтобы привести Гитлера к власти, Запад должен был резко ослабить влияние коммунистов в Германии. К несчастью для всего мира, а Советского Союза и Германии особенно, Троцкий и К° сильно в этом помогли Западу. Речь идет о так называемом деле Витторфа и Тельмана. Витторф, бывший руководитель гамбургских коммунистов, был обвинен в растрате партийный кассы и исключен из КПГ. Воспользовавшись дружескими связями Витторфа с Тельманом, который в преступлении первого никак замешан не был, оппортунистически настроенные деятели ЦК КПГ развязали травлю вождя немецких коммунистов. Это было в конце 1928 — начале 1929 гг., когда компартия Германии находилась на «взлете» и представляла основную силу, противодействовавшую рвавшимся к власти нацистам. Без санкции Исполкома Коминтерна, что явилось грубейшим нарушением тогдашних канонов партийной дисциплины, они публично ошельмовали Э. Тельмана. Авторитету компартии был нанесен колоссальный урон. Избиратели во многих округах отвернулись от коммунистов. Огромное количество голосов этих избирателей перешло сторонникам Гитлера.

Выполняя указания Троцкого, Бухарин, которому по линии Коминтерна было поручено расследование инцидента, встал на сторону немецких оппортунистов. Он припомнил Тельману и критику его собственных, бухаринских, оппортунистических взглядов, и потребовал от ЦК КПГ еще раз осудить Э. Тельмана и голословно признать его виновным, прекрасно сознавая, что после подобного вторичного удара Компартия Германии не оправится уже никогда, а дорога Гитлеру будет окончательно расчищена. Игнорируя директивы VI конгресса Коминтерна о борьбе с оппортунистическим течением (известным под названием «примиренчество»), узурпируя в качестве руководителя Коминтерна исполнительскую власть, Бухарин взял под свою защиту правый уклон в КПГ, санкционировал отстранение Э. Тельмана от руководства Компартией, фактически сыграв на руку махровой германской и международной реакции. Одновременно с подачи Бухарина VI Конгресс Коминтерна запустил в активный пропагандистский оборот термин «социал-фашисты», которым обозначались германские социал-демократы. Нет ни малейшего сомнения в том, что социал-демократические подонки Германии заслуживали даже еще более резкого эпитета. Но не в то время, когда необходимо было любой ценой создавать единство левых сил. Использование этого эпитета лишь разобщило социал-демократов и коммунистов. В конечном итоге справедливость в отношении Э. Тельмана была восстановлена, однако до конца последствия этой неслыханной, предательской интриги так и не удалось преодолеть. А на это наложилась и другая склока, известная в истории Компартии Германии как связанное с троцкистами «дело Ремелле — Неймана», что тем более не способствовало укреплению сил коммунистов, в том числе и в союзе с иными левыми.

После войны один из ближайших соратников Гитлера Р. Лей не без смеха поведал на одном из допросов о том, как Бухарин, нейтрализовав Эрнста Тельмана, помогал Гитлеру прийти к власти! Конечно, Сталин не оставил без ответа столь подлую выходку Бухарина, действовавшего по указаниям Троцкого.

Об этом стало известно в результате специальной операции советской разведки по тотальному контролю тайной переписки Троцкого со своими сторонниками в КПГ и с Бухариным. Операцию осуществлял один из самых выдающихся разведчиков 20-х — 40-х гг. Борис Аркадьевич Рыбкин (Рывкин Борух Аронович) — муж легендарной советской разведчицы Зои Рыбкиной (Воскресенской).

Эту гниду, естественно, не только выкинули из Коминтерна, но и вдребезги раскритиковали на апрельском (1929 г.) пленуме ЦК ВКП(б). Однако свое подлое, за двенадцать лет до трагедии 22 июня 1941 г. положившее ей начало дело он сделал: после этого Гитлер быстро пошел «в гору» и вскоре стал рейхсканцлером на горе всему миру, а Германии и СССР — особенно.

Привод Гитлера не удалось предотвратить даже по каналам разведки. Близкий знакомый отца автора — высокопоставленный в прошлом сотрудник личной разведки Сталина Константин Мефодиевич еще при жизни поведал автору этих строк об уникальной особо секретной операции мобильной нелегальной резидентуры личной разведки Сталина по предотвращению привода Гитлера к власти.

«К концу 1932 г., — говорил старый разведчик-нелегал, — популярность нацистов в Германии резко упала. Нацисты последовательно получали все меньше и меньше голосов на выборах. Законным, парламентским путем прийти к власти они не могли. Настроение в руководстве нацистской партии было отчаянно пессимистическое. В начале декабря 1932 г. были зафиксированы тайные контакты между экс-канцлером Германии Францем фон Папеном, крупнейшим в те времена германским банкиром Куртом фон Шредером [3] и личным советником Гитлера по экономическим вопросам Вильгельмом Кепплером. Удалось также перехватить и датированное 10 декабря того же года письмо В. Кепплера будущему фюреру, в котором говорилось, что «господин фон Папен считает скорое изменение политической ситуации возможным и необходимым и полностью выступает за Вашу кандидатуру в рейхсканцлеры». Поразительно безапелляционный тон и содержание письма ободряюще подействовали на главарей нацистов. По наблюдениям агентуры группы в ближайшем окружении руководства нацистской партии, даже у пребывавшего в глубокой депрессии из-за резкого падения популярности НСДАП с ноября 1932 г. Йозефа Геббельса и то сильно улучшилось настроение».

Как отмечал Константин Мефодиевич, организационный и финансовый кризис в НСДАП был настолько силен, что даже за десять дней до назначения Гитлера рейхсканцлером статс-секретарь МИДа Германии фон Бюлов счел необходимым письменно известить об этой ситуации посла США в Берлине. В перехваченном нашими разведчиками его письме от 19 января 1933 г. высказывались самые серьезные опасения насчет возможного краха нацистской партии и массового выхода ее членов из рядов партии. Даже рейхсканцлер Шлейхер еще 15 января 1933 г. в конфиденциальной беседе с австрийским политическим деятелем Шушнингом — ее подробная запись в тот же день была в руках группы — заявил, что-де «Гитлер не является более политической проблемой, нацисты не представляют более политической опасности…»!? Как же можно было не понимать, что многомиллионные, в том числе и заокеанского происхождения, «инвестиции» в Гитлера не могли быть выброшены на ветер. Ни при каких обстоятельствах Запад не пошел бы на это. Он и не пошел на это — добился-таки того, что Гитлер был назначен рейхсканцлером Германии. Не считавшего же Гитлера политической опасностью Шлейхера нацисты застрелили во время «ночи длинных ножей».

«Немедленно проведенным всеми имевшимися в распоряжении группы силами глубоким расследованием удалось установить подлинную причину столь безапелляционной уверенности фон Папена. Одновременно была прояснена ситуация с появлением в одном из ответных писем Кепплера к Шредеру указания на необходимость и важность убеждения президента Гинденбурга в том, что после создания нового правительства во главе с Гитлером можно и нужно проводить парламентские выборы.

«Перелистав» конфиденциальный дневник британского посла в Берлине — Эдгара Винсента д'Абернона — группа установила, что 6 декабря 1932 г. посол имел конфиденциальную встречу с фон Папеном, который заявил британскому дипломату [4] следующее: «Было бы катастрофой, если бы гитлеровское движение развалилось или было разбито, ибо нацисты — последний оплот против коммунизма в Германии».

Поразительно, но о том же самом со своих страниц 6 декабря 1932 г. возопила и имевшая социал-демократическую направленность газета «Дойче альгемайне цайтунг». Затронув вопрос о возможном в ближайшем будущем крахе нацистов, газета едва ли не теми же словами заявила: «Это было бы национальным бедствием. Она (то есть НСДАП. — A.M.) еще не выполнила своей задачи. Государство нуждается в ней как в защите от большевизма»! Вот кого в первую очередь мир должен благодарить за коричневую чуму и ужасы нацизма — социал-демократическую сволочь! Именно она более всего повинна в этом!

«В результате предпринятых мер было установлено также, что следующая встреча между Кепплером, Папеном и Шредером состоится 4 января 1933 г. на кёльнской вилле банкира. В связи с этим по прямому указанию Сталина была разработана и проведена акция по разоблачению факта этой встречи. В директивной шифровке из Москвы указывалось, что т. Иванов [5] факт предстоящей встречи как «решающие смотрины» Гитлера перед его назначением рейхсканцлером волевым решением президента, так как избирательный ресурс нацистов резко упал после ноябрьских выборов 1932 г., а иного варианта в рамках существовавшей тогда Веймарской конституции Германии не существовало.

Этой же шифровкой предписывалось срочно установить, какие конкретно компрометирующие президента Гинденбурга обстоятельства и факты могут быть использованы для оказания на него мощного давления в целях принуждения его к согласию на назначение Гитлера рейхсканцлером. Гинденбург на дух не переносил «ефрейтора» Гитлера, и сломить его сопротивление можно было только очень мощным компроматом. Потому-то Сталин и обратил наше внимание на сбор именно такой информации. И как только соответствующая информация появится, мы должны были немедленно представить конкретные соображения по организации максимально возможного противодействия планам нацистов и стоящих за ними сил.

Что касается самой встречи, то через входившего в ближайшее окружение последнего догитлеровского рейхсканцлера К. фон Шлейхера редактора газеты «Теглише рундшау» и журнала «Ди Тат» Г. Церера [6] которым давно поддерживался «полезный контакт», за три тысячи марок удалось подкупить одного из телохранителей Гитлера. Именно через него были выяснены все детали организации и проведения тайной встречи, в том числе и предпринятые обеими сторонами меры конспирации».

Ссылаясь на описания других сотрудников группы, Константин Мефодиевич со смехом рассказывал о разыгранной Гитлером комедии с конспирацией. Гитлер разыграл настоящий детективный фарс — глубоко надвинул шляпу на глаза, поднял воротник пальто, закутал лицо шарфом так, что были видны только его рыскающие во все стороны глаза и мясистый нос. Перед отъездом из Мюнхена главарь нацистов разыграл очередную комедию. На мюнхенском вокзале, куда он прибыл в сопровождении своей свиты и наших разведчиков, фюрер сел не на поезд, следующий в г. Детмольд, как было объявлено, а на кёльнский. Через три купе от него сидела группа сталинских разведчиков. В поезде дверь в купе все время была закрыта, и если кому-то надо было пройти в туалет, то сначала охрана Гитлера «зачищала» коридор, и только затем проходил тот, кому нужно было. Занавески в купе были наглухо задернуты.

Комедия продолжалась на всем пути. Адольф сошел не в Кёльне, а в Бонне. Разведчики тоже. Адольф пересел в свой заранее доставленный туда окружным путем вместе с его личным шофером Кемпке автомобиль. Разведчики «сели ему на хвост». За три километра не доезжая Кёльна, Гитлер пересел в присланный Шредером «мерседес», на котором и добрался до его виллы. На этом этапе наружное наблюдение было снято из-за угрозы возможной расшифровки, тем более что конечный пункт и так был известен. Фон Папен, в свою очередь, и вовсе добрался до виллы на такси — естественно, в сопровождении «хвоста». И как только вся «троица» оказалась в сборе, тут же защелкали фотоаппараты и в тот же день вечером снимки были переданы ничего не подозревавшему об этой встрече рейхсканцлеру Курту фон Шлейхеру. А на следующий день, 5 января 1933 г., снимки появились на первых полосах едва ли не всех печатных изданий Германии, а затем и за рубежом.

«В результате, не взирая ни какие усилия Гитлера, фон Шредера и фон Папена по сохранению в тайне предстоящей встречи, у входа на виллу Шредера их ждала группа заранее подвезенных и должным образом взбудораженных сильнейшим предвкушением невероятной сенсации фоторепортеров, которые засняли факт их встречи во всех ракурсах. Эту часть операции по согласованию с Москвой обеспечивал выдающийся коминтерновский специалист по пропаганде, знаменитый Вильгельм (Вилли) Мюнценберг, глава так называемого «Треста Мюнценберга» — гигантского пропагандистского спрута Коминтерна, раскинувшего свои «щупальца» и людей по всему свету. В. Мюнценберг был воистину непревзойденным мастером пропаганды, талантливейшим организатором пропагандистских акций.

Эта акция нанесла мощный удар по Гитлеру и его партии, стимулировала усиление брожения и недовольства в ее рядах. Однако, к глубокому сожалению, в отношении воспрепятствования использованию компромата на Гинденбурга в целях предотвращения его принуждения к согласию на назначение Гитлера рейхсканцлером у нас тогда вышли серьезные осложнения. При всей своей солдафонской тупости и откровенно о реваншистских настроениях, страдавший неизбежными в его возрасте проявлениями 80-летний германский монархист и ярый русофоб Гинденбург, тем не менее изрядно недолюбливал выскочку «ефрейтора», который всего лишь менее года назад стал гражданином Германии, Гинденбург хотя и разделял некоторые из взглядов Гитлера, тем не менее не желал видеть рядом с собой на посту рейхсканцлера этого многолетнего «бомжа».

Мало кому известно, что лидер одной из крупнейших политических партий Веймарской Германии — партии, которая, отличаясь оголтелым политическим и уголовным бандитизмом, претендовала на лидерство и в парламенте, и в государстве, — почти до конца февраля 1932 г. не имел германского гражданства! Правда, некоторое время Гитлер считался гражданином Австрии, но затем — опасаясь, что его могут выслать, — отказался от австрийского гражданства и стал апатридом, то есть лицом без гражданства. И при этом нагло заявлял, что никогда не унизится до просьб о предоставлении ему немецкого гражданства. Что, однако, не мешало ему тайно подавать слезные челобитные баварскому правительству. До 1932 г. все эти прошения оставались без ответа. Нацист № 1 — Адольф Гитлер — был заурядным «бомжом»! Воистину такое возможно только в западных демократиях! Однако не менее красноречиво и то, как он схлопотал-таки германское гражданство - тоже ведь «перл» западной демократии. Едва ли хоть один немец ныне вспомнит, что в начале 30-х годов прошлого века было такое сверхмалюсенькое немецкое государство Брюнсвик (Брунсвик). А в нем МВД, глава которого, являясь членом нацистской партии, по «доброте душевной» назначил Гитлера атташе в представительство Брюнсвика в Берлине — уголовник и бандит стал полицейским атташе! Все дело в том, что это автоматически давало право на германское гражданство. 25 февраля 1932 г. Германия получила нового гражданина — Адольфа Гитлера, на века опозорившего эту страну!

«Потому на все предложения назначить Адольфа Гитлера на этот пост или же поручить ему формирование нового германского правительства, что, по сути-то, одно и то же, он отвечал со всем «изяществом» прусского казарменного юмора. Гинденбург соглашался пойти на это, но при условии, что Гитлер сформирует новое правительство, опираясь на большинство в парламенте, которого у него, естественно, не было и достичь которого, не менее естественно, законным путем он так и не смог. Тем самым все разговоры о назначении Гитлера рейхсканцлером попросту сводились на нет.

Вполне возможно, что так оно и продолжалось бы, если бы на другой чаше весов не было бы смертельно убойного компромата на Гинденбурга как на президента Германии. Он всерьез был запачкан в грязи афер по крупномасштабному разворовыванию громадных денежных средств из так называемой «восточной помощи», которую правительство Германии оказывало крупным землевладельцам Восточной Пруссии. В одной из комиссий рейхстага (парламента) с подачи социал-демократов было начато парламентское расследование этой аферы. Гитлер и К° прекрасно знали об этом, ибо и им самим немало перепадало из этого же «корыта», правда, через лидеров восточно-прусского юнкерства — Ольденбурга-Янушау, Берга и Остен-Верница, открыто ратовавших за Адольфа. Понимая, что Гинденбургу явно не хотелось угодить на скамью подсудимых за разворовывание громадных государственных средств, эти выдвинули даже ультиматум с требованием назначить Гитлера, который, естественно, прихлопнул бы все это расследование.

У руководства нашей мобильной нелегальной резидентуры были серьезные сомнения в искренности намерений инициировавших это расследование социал-демократов. Поступавшая информация свидетельствовала о том, что они намерены использовать это для последующего торга как с Гинденбургом, так и с Гитлером. Тем не менее руководство решило пойти на риск и использовать сам факт начавшегося парламентского расследования как предмет торга с самим Гинденбургом через третьих лиц. Смысл этого торга сводился к следующему: если Гинденбург, как президент, гарантирует на 100%, что ни при каких обстоятельствах не назначит Гитлера рейхсканцлером, то расследование будет плавно спущено на тормозах. И, следовательно, его авторитет никак не пострадает. Гинденбуру, в частности, разъяснили, что более всех инициации этого парламентского расследования обрадовались сами нацисты, несмотря на то, что формально-то ничего хорошего оно сулить им не могло. Ведь они сами были сильно замешаны в этой афере. Тем не менее их восторг в связи с этим был неподдельно искренним. Они прямо исходили красноречием по этому поводу. Вследствие этого руководство нашей группы всерьез заподозрило социал-демократов в проведении какой-то закулисной игры под видом демократии. Ну что еще можно было ожидать от этих негодяев?!»

Германские социал-демократы и в самом-то деле были отпетыми негодяями. Едва только Гитлер был назначен на пост рейхсканцлера, как социал-демократы горячо приветствовали это. Центральный печатный орган социал-демократической партии Германии газета «Форвертс» в номере от 31 января 1933 г. так и написала, что социал-демократия с глубоким удовлетворением приветствует приход к власти нацистской партии. 2 же февраля 1933 г. эта же газетенка обратилась с прочувственными словами лично к Гитлеру: «Вы называете нас ноябрьскими преступниками (имелось в виду участие социал-демократов в ноябрьской 1918 г. «революции» в Германии. -A. M.), но могли ли вы, человек из рабочего сословия, без нас сделаться рейхсканцлером? Именно социал-демократия дала рабочим равноправие и уважение. Только благодаря нам, Вы, Адольф Гитлер, могли стать рейхсканцлером!» Какими же подонками надо было быть, чтобы произвести Гитлера в представители «рабочего сословия» и во всеуслышание хвастать тем, что Гитлер стал рейхсканцлером благодаря социал-демократам!? Даже такой неисправимый реакционер, как люто ненавидевший социал-демократов и коммунистов, но помогавший Гитлеру в начале 20-х гг. генерал Людендорф, и тот на время просветлел разумом. Уже 31 января 1933 г. он направил своему бывшему главнокомандующему письмо, в котором указал: «Назначив Гитлера рейхсканцлером, Вы выдали наше немецкое отечество одному из наибольших демагогов всех времен. Я торжественно предсказываю Вам, что этот человек столкнет наше государство в пропасть, ввергнет нашу нацию в неописуемое несчастье. Грядущие поколения проклянут Вас за то, что Вы сделали». 22 июня 1933 г. социал-демократическая партии Германии была запрещена как изменническая и не заслуживающая иного обращения, чем коммунистическая, против которой социал-демократические подонки отчаянно боролись. А «масла в огонь» этой яростной междоусобицы левых подливал Бухарин, первым обозвавший социал-демократов «социал-фашистами». 7 июля 1933 г.полномочия депутатов от СДПГ в рейхстаге были объявлены недействительными. Некоторые лидеры и видные функционеры СДПГ были убиты, часть расфасована по концлагерям, некоторые перебежали к нацистам, а некоторые отошли от политики и со всей присущей только социал-демократической сволочи «порядочностью» с удовольствием получали пенсии от гитлеровского правительства! Любопытно, что после 1945 г. те же социал-демократические подонки платили пенсии нацистам. Западная «демократия», однако…

«Будучи не в силах открыто сотрудничать с нацистами, социал-демократы фактически сознательно создали нацистам рычаг давления на Гинденбурга в целях его шантажа. Основанием для такого вывода послужило то обстоятельство, что вместо того, чтобы брать быка за рога, то есть бить по верхушке прусских юнкеров — Ольденбургу-Янушау, Бергу и Остен-Верницу — социал-демократы инициировали парламентское расследование только в направлении расследования частных афер какого-то прусского помещичьего семейства юнкеров, соседствовавшего с Гинденбургом по землевладению.

В порядке упреждения негативных последствий такого шантажа было решено перехватить инициативу и использовать уже фактически сложившуюся ситуацию шантажа только в целях предотвращения привода Гитлера к власти. По соответствующим каналам Гинденбургу дали ясно понять, что ему-то, национальному герою Германии времен Первой мировой войны, 80-лентнему президенту и фельдмаршалу на пороге вечности едва ли может улыбаться быть ославленным на века в качестве тривиального вора и афериста! Начался напряженный торг. На какое-то время разведгруппе удалось нейтрализовать давление и группировки Ольденбурга-Янушау — Берга — Остен-Верница, а также Гитлера и К° и стоявших за ними сил.

«Однако по ту сторону баррикад, естественно, не дремали… — ставки были уже запредельно высоки. От агентуры стало известно, что В. Кепплер подал идею «прижать» Гинденбурга его якобы причастностью к нашумевшей в 1931 г. громкой финансовой афере известного магната Флика, который в «экстазе» псевдопатриотизма… финансового характера с невероятной наглостью убедил германское правительство в необходимости разрешить ему, Флику, ограбить государственную казну Германии».

Афера была фантастическая. Ее суть заключалась в следующем. Путем различных махинаций в 20-х гг. Флик вырвал из рук одного из своих давних конкурентов — Фридриха Айхберга — стальной концерн «Линке-Хофман». Однако из-за мощного противодействия постоянно враждовавшего с ним Тиссена, также стремившегося завладеть этим же концерном, Флик к 1931 г. стал терпеть колоссальные убытки. Из-за этого Флик запросил у своего друга — шведского «короля» спичек Кройгера — финансовую помощь. Однако под давлением Тиссена Кройгер отказал Флику. С помощью своих асов промышленного шпионажа Флик выяснил, что столь непреклонное желание Тиссена удавить его, Флика, объясняется прежде всего тем, что сам Тиссен был креатурой мощного концерна голландских и французских банков, в числе последних из которых был и один из крупнейших банков Франции — «Креди Лионэ», принадлежавший Ротшильдам. Опираясь на эти сведения, Флик организовал во Франции «утечку» информации по данному вопросу. Одновременно в Германии, в том числе и с помощью нацистской партии, устроил пропагандистскую шумиху на тему о «неслыханном коварстве Парижа и связанных с ним кругов еврейской финансовой олигархии Запада, которые намеревались в очередной раз нажиться на страданиях немецкого народа». Банальная грызня между стальными «королями» превратилась в большую политику, которая завершилась тем, что правительство Германии, уступая внутриполитическому давлению, якобы из патриотических соображений аж за 100 млн марок выкупило у Флика акции концерна «Линке-Хофман», которые тогда не стоили даже и 2,5 млн марок! Нацисты сорвали тогда солидный куш от этого гешефта — из составлявшей 40-кратную разницу суммы Флик выделил им пару десятков миллионов. Президентом Германии в то время был все тот же Гинденбург. И решение о выкупе акций у Флика принималось именно при его участии.

Факт этой невероятной аферы было решено использовать в подтверждение якобы того, что-де Гинденбург умышленно способствовал принятию правительством Германии такого решения, явно, мол, рассчитывая на «ответную благодарность» Флика. Зная о сильном брожении в рядах нацистской партии, в том числе и по поводу того, что верхушка партии нагло присваивает львиную долю всех финансовых поступлений в ее казну, а рядовым членам партии ничего не остается, разведгруппа решила отпарировать. Гитлеру было дано понять, что если он и его пропагандисты не прекратят попытки использования против Гинденбурга карты аферы Флика, то во всемирном масштабе через прессу будет высмеяна, причем с приведением конкретных документов, его идиотская борьба с так называемой «еврейской финансовой плутократией», от которой он беспрерывно получал громадные деньги. Угроза была нешуточная, ибо после этого он стал бы политическим трупом. Особенно, если учесть, что, во-первых, с середины 1929 года по миру расползались постепенно получавшие подтверждения слухи о прямом финансировании Гитлера влиятельными американскими финансистами еврейского происхождения — Уорбургами.