|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

«Широкие грабли» против УПА.

2014-05-21 16:32:57 (читать в оригинале)

В статье рассказывается о вооружённой борьбе чехословацкой армии и органов безопасности против банд украинских националистов на территории Словакии в 1945—1947 гг.

Поначалу в Чехословацкой республике (ЧСР) об Организации украинских националистов (ОУН) знали очень мало, хотя они после 1945 года тесно сотрудничали в ЧСР с нацистским подпольем (организации Wehrwolf, Guttenberg, Zeppelin), а также имели на территории страны собственную разведывательно-курьерскую сеть, главной задачей которой было поддержание постоянной связи между отрядами бандеровцев в СССР и Польше и руководством ОУН в Мюнхене.

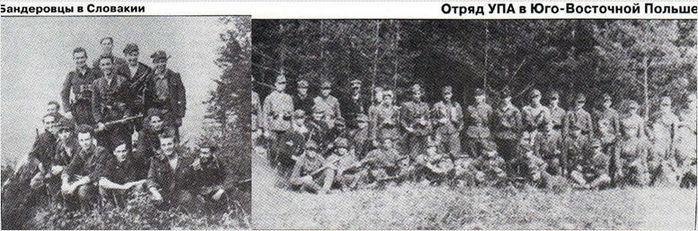

Самые крупные части Украинской повстанческой армии (УПА), к которым присоединились остатки разбитой Красной армией дивизии СС «Галичина», сосредоточились в 1945 году в Юго-Восточной Польше(1), откуда стали совершать рейды в Словакию. В августе и сентябре националисты появились в районе перевала Дуклы. Бандеровцы грабили местное население и убивали активистов компартии и евреев. В ответ части молодой чехословацкой армии и силы госбезопасности провели массовую зачистку местности в районе Бардейов(2). Но в ноябре—декабре 1945 года бандеровцы перешли польско-чехословацкую границу уже крупными силами (сотни(3) УПА «Бровско», «Кармелюк», «Мирон», «Сокол», «Периг» и др. — всего более 500 человек), и от их рук в Словакии погибли 18 мирных жителей. На некоторые деревни (Колбасов, Новоседлице, Улич и Збой) националисты нападали по несколько раз, и люди стали в панике покидать свои дома. Отмечались случаи изнасилований. В Колбасове были расстреляны 11 евреев. Бандеровцы планировали также захватить лагерь с немецкими военнопленными в Кисаке, чтобы включить их в свои ряды.

Бандеровцы утверждали, что их рейды в Словакию носят пропагандистский антикоммунистический характер. Оуновцы даже пытались устраивать в словацких деревнях танцы и политбеседы, а также распространяли антисоветскую литературу, причём листовки печатались на словацком языке.

Иногда командиры отрядов ОУН заранее являлись в полицейские участки и предупреждали о намеченной на вечер «лекции», обязуясь воздерживаться от насилия в отношении местного населения. С. Бандера писал в инструкции подразделениям УПА, что надо рассказывать «западным народам» всю правду об СССР, а то они-де питаются слишком тенденциозной информацией. Оуновцы на лекциях часто пугали словаков грядущей войной между СССР и США, которую «москали», конечно же, проиграют.

В указаниях штаба УПА говорилось, что среди словацкого населения следует прежде всего опираться на демократов, т.е. членов демократической партии(4), и католиков и подрывать авторитет народно-демократического строя, установившегося в ЧСР(5).

14 декабря 1945 года президиум правительства ЧСР поручил министру национальной обороны генералу армии Людвику Свободе усилить гарнизоны в Словакии, а министру иностранных дел Яну Масарику (сын первого президента ЧСР Томаша Масарика) — договориться с СССР и Польшей о координации действий против бандеровцев.

Все чехословацкие армейские подразделения, воевавшие с бандеровцами (примерно 2500

Все чехословацкие армейские подразделения, воевавшие с бандеровцами (примерно 2500человек), свели в отдельную оперативную часть под названием Группа обеспечения пограничной территории. Командование группой осуществлял командир 4-й дивизии чехословацкой армии Ян Сланек. Предпринятые меры заставили бандеровцев вернуться в конце 1945 года в Польшу(6), однако в апреле 1946 года части УПА, ступая к границе под натиском польских войск, снова проникли на территорию Чехословакии. Акцией руководил командир отряда УПА «Рен» — Василь Мизерный, близкий соратник Бандеры, до войны участвовавший вместе с ним в убийстве министра внутренних дел Польши Перацкого.

Бандеровцы пытались массированной агитацией организовать в Словакии антикоммунистическое партизанское движение с участием бывших членов клерикально¬фашистской Словацкой народной партии А. Глинки, распущенной 1 сентября 1944 года решением Словацкого национального совета.

УПА, апеллируя к словакам, распространяла листовки «За Бога, народ и доктора Тисо»(7) и «Против чешской оккупации». Были листовки и на чешском языке — для солдат чешской национальности, где чехам раскрывали глаза на «коммунистический заговор в Праге»(8). Всего украинские националисты провели митинги и политбеседы в 106 населённых пунктах Словакии, расположенных в 10 районах. Командование УПА оценило рейд как успешный. Бандеровцы не потеряли ни одного человека убитыми, лишь несколько бойцов УПА были ранены или пропали без вести (возможно, просто дезертировали).

Примечательно, что масштабное нападение УПА на Чехословакию произошло в завершающий период предвыборной кампании (парламентские выборы в ЧСР были намечены на 25 мая 1946 г.), и бандеровцы угрозами «убеждали» словаков не голосовать за компартию(9). Воодушевлённое результатами, командование УПА решило сделать Словакию постоянной базой для отдыха своих вояк, изрядно потрёпанных советскими и польскими войсками.

Поведение оуновцев в Словакии теперь изменилось. Так, отныне не следовало уклоняться от боёв с чехословацкими войсками, которые стали служить коммунистам; сотенным командирам на митингах в сёлах не рекомендовалось затрагивать по собственной инициативе «еврейский вопрос», а если дискуссии о нём с местными жителями всё же возникнут, объяснять, что ОУН осуждает преступления гитлеровцев против евреев. Воспрещалось даже «ликвидировать» коммунистов: их следовало лишь блокировать в населённых пунктах до отхода оттуда сотен УПА. Главный штаб УПА приказал также платить населению за продукты и воздерживаться от любых реквизиций. Несомненно, такая смена тактики была вызвана начавшейся помощью УПА со стороны США — отныне бандеровцам следовало выглядеть на Западе «демократами».

Бесцеремонность бандеровцев, занявших в Восточной Словакии 33 населённых пункта, встревожила чехословацкое правительство: МВД и министерству национальной обороны было поручено до конца апреля 1946 года очистить территорию Словакии от их банд. В помощь местным воинским частям из Чехии и Моравии перебрасывались армейские подразделения. Всего в Восточной Словакии сосредоточилось 14 пехотных батальонов, один артиллерийский дивизион и авиаэскадрилья — более 7 ООО солдат и офицеров. Ударной частью была особая группа «Сталь» (10 рот), которой командовал заместитель командующего 4-м военным округом полковник Ян Хершман.

Однако весной вытеснить бандеровцев из Словакии не удалось. В мае 1946 года состоялись чехословацко-польские переговоры о координации усилий в борьбе против банд УПА, была налажена телефонная связь между подразделениями обеих армий, стороны обменялись и офицерами связи. Свои действия против УПА ЧСР и Польша координировали с Москвой. В апреле 1946 года органы Корпуса национальной безопасности (КНБ) начали проверять всех граждан русской и украинской национальности, чтобы выявить и разгромить подпольную курьерскую сеть ОУН в Чехословакии. Только к осени 1946 года части чехословацкой армии смогли переломить ситуацию в Словакии и выдавить бандеровцев обратно в Польшу. При этом применялась тактика «широкие грабли» — плотные пехотные цепи, поддерживаемые танками, непрерывно преследовали сотни УПА в течение 9 суток, что лишило бандеровцев их главного преимущества — манёвра мелкими группами. В сентябре 1946 года части 3-й дивизии вернулись в Моравию. По периметру польско-чехословацкой границы разместились подразделения группы «Сталь»(10).

Однако весной вытеснить бандеровцев из Словакии не удалось. В мае 1946 года состоялись чехословацко-польские переговоры о координации усилий в борьбе против банд УПА, была налажена телефонная связь между подразделениями обеих армий, стороны обменялись и офицерами связи. Свои действия против УПА ЧСР и Польша координировали с Москвой. В апреле 1946 года органы Корпуса национальной безопасности (КНБ) начали проверять всех граждан русской и украинской национальности, чтобы выявить и разгромить подпольную курьерскую сеть ОУН в Чехословакии. Только к осени 1946 года части чехословацкой армии смогли переломить ситуацию в Словакии и выдавить бандеровцев обратно в Польшу. При этом применялась тактика «широкие грабли» — плотные пехотные цепи, поддерживаемые танками, непрерывно преследовали сотни УПА в течение 9 суток, что лишило бандеровцев их главного преимущества — манёвра мелкими группами. В сентябре 1946 года части 3-й дивизии вернулись в Моравию. По периметру польско-чехословацкой границы разместились подразделения группы «Сталь»(10).Тем не менее в начале 1947 года, после провозглашения США антисоветской «доктрины Трумэна», что стало фактическим началом «холодной войны», командование УПА, уверенное в скором начале вооружённого конфликта между США и СССР, снова решило использовать в своих интересах территорию Восточной Словакии. В апреле там появились мелкие так называемые пропагандистские отряды УПА, а в июне в Словакию уже вторглись три крупные бандеровские сотни. Имелась информация, что разгромленные польской армией в ходе «операции Висла» части УПА вместе с действовавшими в Словакии националистами должны пробиться через ЧСР в Австрию и Западную Германию(11).

Командование УПА не ожидало активного сопротивления со стороны чехословацкой армии(12). Но оуновцы просчитались. Для борьбы с бандами из частей Корпуса национальной безопасности (КНБ) был сформирован особый пограничный полк «Словакия», в составе которого находилось много коммунистов и бывших партизан(13). Примечательно, что бывшие словацкие партизаны сами предложили принять участие в боях против УПА, однако поначалу армейское командование их просьбу отвергло «до прояснения ситуации». Но в сентябре 1947 года бывших партизан — солдат и офицеров запаса, кроме шахтёров и строителей, — всё же призвали на четырёхнедельные воинские сборы, после чего из них сформировали роты, влив их в состав армейских батальонов. Всем партизанам выплачивали армейское жалованье, а за каждого обезвреженного бандеровца — премию в 10 тыс. крон(14).

В ходе ожесточённых боёв «Словакия» разбила крупные бандеровские сотни — «Бир», «Хрин» и «Стах», которым так и не удалось перейти границу. Однако самые опасные и боеспособные отряды УПА — «Бродич» (командир Роман Гробельский), «Бурлак» и «Хроменко» — смогли пробиться в горы Центральной Словакии. В этот раз бандеровцы даже не пытались произвести на население благоприятное впечатление — они буквально зверствовали, убивая коммунистов, служащих народной милиции, таможенников. Для борьбы с ними создали истребительные армейские батальоны «Лев», «Рысь» и «Тигр» и летучие отряды КНБ «Кобра». Тем не менее, несмотря на прилагавшиеся усилия, быстро подавить бандеровцев не удалось. Противник укрывался в сложной горно-лесистой местности, быстро передвигался мелкими группами, что исключало применение крупных армейских сил. К тому же бандеровцы, одетые в польскую или советскую форму, либо в форму чехословацкой финансовой стражи и полиции, вводили в заблуждение местных жителей, которые не сразу распознавали в них бандитов и потому своевременно не обращались в правоохранительные органы. Следует учитывать и то, что банды состояли из опытных бойцов, умело владевших оружием, обученных ведению ночного боя. Теперь они уже не ждали от словаков антикоммунистического восстания. Их задачей являлось во что бы то ни стало прорваться на запад.

Интересно, что печать главного противника компартии в Чехословакии — Чешской национально¬социалистической партии (ЧНСП) выступала за то, чтобы беспрепятственно пропустить бандеровцев, так как они, мол, безобидны. На самом же деле это было далеко не так. В бандах состояли и члены бывших военизированных подразделений словацких фашистов, и бывшие бойцы украинской дивизии СС «Галичина».

Сотня УПА «Хроменко», несмотря на ранение своего командира Михайло Дуды (его несли на носилках), двигалась на запад быстро и скрытно, в основном по ночам, и в начале августа 1947 года оказалась уже в Моравии (примерно 60 человек, 10 лёгких пулемётов, 20 автоматов). Большую часть сотни удалось ликвидировать, хотя своего командира его люди всё же донесли до Баварии.

Командир самой опасной сотни УПА «Бурлак» (Владимир Щигельский, 1920 г. рождения, уроженец Львовщины) ранее служил в Украинском легионе вермахта, участвовал в ликвидации коммунистов, поляков и евреев в Западной Украине, затем поступил в немецкую полицию. Отряд Щигельского и возник при отступлении немцев, в основном из бывших полицейских и карателей, которым нечего было терять. Личный состав сотни имел богатый опыт боёв против частей НКВД и польской армии.

21 июня 1947 года «Бурлак», а также сотни «Крылач» и «Ластивка» перешли чехословацко-польскую границу. Командир «Бурлака» долго и умело уходил от преследовавших его сил КНБ, но 3 сентября 1947 года всё же попал в плен вместе со своей любовницей «Офелией». Щигельский быстро пошёл на сотрудничество со следствием, обратившись с призывом ко всем бойцам УПА последовать его примеру и сдаться чехословацкой армии, так как в этом случае оуновцев не выдадут полякам (поляки с бандеровцами не церемонились и сразу их расстреливали). Была выпущена даже листовка с фотографией «Бурлака»(15).

Всего в боях с бандеровцами погибли 39 бойцов чехословацкой армии и сил безопасности, 81 человек был ранен, пятеро пропали без вести. Л. Свобода потери бандеровцев оценивал как минимум в два раза выше, а боевые — в три раза(16). 12 ноября 1947 года командование чехословацкой армии официально объявило, что территория страны полностью очищена от банд УПА, и армейские части вернулись в места постоянной дислокации.

Бои против бандеровцев в 1945— 1947 гг. не только стали первым боевым крещением молодой чехословацкой армии, но и заложили прочные основы послевоенного братства по оружию между армиями СССР, Польши и Чехословакии.

ПРИМЕЧАНИЯ

(1) Вооружённых бойцов УПА в начале 1946 г. в Юго-Восточной Польше насчитывалось примерно 5—6 тыс.

(2) Vojenske dejiny Ceskoslovenska. Dil V. Praha, 1989. S. 100.

(3) 30 ноября 1945 г. главный штаб УПА провёл реорганизацию: были ликвидированы полки и батальоны и вместо них созданы сотни (роты), сведённые в бригады (3—4 сотни). Фактически сотня под командованием поручика УПА являлась партизанским отрядом в определённом районе. В идеале в сотне должны были быть 120— 160 человек, лёгкие и тяжёлые пулемёты.

(4) Демократическая партия Словакии объединяла все несоциалистические словацкие силы. Весной 1946 г. с санкции католического духовенства в её ряды влились массы бывших членов запрещённой после 1945 г. людацкой фашистской партии Глинки — правящей партии Словакии в 1939—1945 гг., во время существования независимого словацкого государства, союзника нацистской Германии.

(5) Интернет-ресурс http://is.muni.cz.

(6) Бандеровцы пытались избегать открытых боёв с чехословацкой армией, так как не считали Чехословакию, в отличие от Польши и СССР, своим «историческим врагом».

(7) Именно под этим лозунгом Словакия в июне 1941 г. объявила войну СССР. Й. Тисо являлся главой словацкого марионеточного государства в 1939—1945 гг. Казнён в 1947 г. как военный преступник.

(8) Листовки распространяли священники униатской церкви, причём некоторые партии листовок контрабандой прибывали из Германии.

(9) Fiala J. Zprava о akci В. Praha, 1994. S. 73.

(10) Vojenske dejiny Ceskoslovenska... S. 195.

(11) Интересно, что сразу же после появления в Словакии бандеровцев американский консул из Праги вместе с главой бюро информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс» 14 мая 1947 г. отправился в Восточную Словакию с целью установления контактов с греко-католическими священниками, на которых и опирались бандеровцы. В начале сентября 1947 г. в Словакии задержали двух незаконно находившихся там британских офицеров.

(12) Ввиду сложной экономической ситуации в ЧСР (сильнейшая засуха) расходы на армию в 1947 г. были снижены, в ней не хватало 28 проц. офицеров и 38 проц. младших командиров. К тому же в мае—июне большое количество военнослужащих возвращались после срочной службы домой.

(13) В августе 1947 г. против бандеровцев в общей сложности были сосредоточены 5640 солдат и офицеров армии и КНБ (последних было 1339 человек). См.: Vojenske dejiny Ceskoslovenska. S. 197.

(14) 50 крон по курсу того времени равнялись 1 доллару США.

(15) Примерно из 100 бойцов «Бурлака» в плен были взяты 53, 11 убиты, остальным удалось уйти в Баварию к американцам. Всего в американскую зону оккупации осенью 1947 г. пробились около 120 украинских националистов из примерно 320, которые летом 1947 г. перешли польско-чехословацкую границу. Сам «Бурлак» 12 февраля 1948 г. с группой бандеровцев пытался сбежать из лагеря в Кошице. Но потом он вернулся в лагерь, был выдан Польше и расстрелян там в апреле 1949 г.

(16) Obrana lidu. 1947. 9 окт.

Н.Н. Платошкин. Военно-исторический журнал

ertata

Тэги: бандеровское, бандеровцы, вов., военная, война, вторая, европы, европы., интересное., история, история., мировая, национализм, непознанное., подполье, польша, разное., ссср, украинский, упа, холодная, чехословакия

Комментарии | Постоянная ссылка

Отголоски заморским витиям.

2014-05-20 21:05:33 (читать в оригинале)

Ну что, болтливые витии,

Печальной доли вещуны?

Сбылись ли, ко вреду России,

Погибельные ваши сны?

Грозившие бедою ваши крики

Смутили ль хоть на краткий миг

Дух мощный русского Владыки?

Поник ли Он главой венчанною от них?

Робея сами пред тревогой,

Вы думали, что русский крест

Поникнет пред луной двурогой,

Не отстоять священных мест,

Христа врагами оскверненных;

Вы думали, что нет уже у нас

Вождей, в победе неизменных,

Что дух Суворова угас

В полках покорных и смиренных:

Так знайте же, безумные витии,

Печальной доли вещуны,

Что в нашей матушке России

Все те же верные сыны,

Все те же прадедов непобедимых внуки,

Пред коими пал Измаил,

Которые багрили руки

В крови мятежнических сил,

Которые смирили Прагу

И буйной вольности разгул,

И янычарскую отвагу, -

И кровью залили Кагул,

Которые наш русский флаг

В бою чесменском окрестили

И будущим врагам на страх

Бессмертной славою повили.

Не знали вы, и мы не знали

Героев брани и вождей:

Судьба их вызвала, и стали

Они опорою родной земли своей.

Доверчиво мы обращали взоры

На нашего Богатыря,

И раздражали нас пустые наговоры

На огорченного Царя.

Вы думали, что наш Великий

Не сыщет верных слуг себе,

И что перед толпою дикой

В неравной упадет борьбе;

Так вот же вам! Героев

Досель в неведомых вождях

Мы кажем вам, и русских строев

Не обымал постыдный страх...

Скажите, где толпы врагов,

Ступившие на брег Дуная?

< ...>

Где ужас и гроза морей,

Несокрушимая преграда

На диво созданных судов и кораблей

Непобедимая армада?..

Но вы грозите нам врагами

Сильней ничтожных мусульман;

Грозите войском, кораблями

Враждебных нам, крещеных стран.

И что ж вы мыслите?

Уже ли Наш богатырский, русский штык

В дугу согнется? И земле ли,

Земле ли русской нов и дик

Вопль неприязненный кичливых иноземцев?

Мы слышали его, когда спасли

Недавно бесталанных немцев;

Мы слышали, когда отцы наши легли

Победоносными костями

На поле бранном за чужих.

Мы слышали... да что пугать нас так врагами!

Ну, где они? Давайте их!..

< ...>

Не эти ли, торговцы записные,

Всесветные пройдохи и купцы?

Не эти ль рыцари шальные,

Сегодня умники, а через день глупцы?..

Мы их не трогаем, но если в ослеплении

Они поднимутся на нас,

С надеждою на Провиденье

Не испугаемся мы вас.

Мы повторим Бородино пред вами,

Гордыни вашей сломим рог,

И встретим вас словами:

«На начинающего Бог!»

Святая Русь! Мужайся и крепись,

Благословенный Богом край!

В твоих пределах родились

Великий Петр и Николай!

1854 года. И. АСКОЧЕНСКИЙ

В. И. Аскоченский (1813-1879) - выдающийся русский православный мыслитель, церковный историк, публицист, писатель, журналист, поэт, переводчик, искусствовед, церковный композитор и дирижёр.

Чтобы бороться с врагами русской культуры, Аскоченский в 1858-1877 годах выпускал журнал «Домашняя беседа», который с православно-патриотических позиций раскрывал духовные ценности русской цивилизации и показывал русскому народу его противников-либералов, масонов, нигилистов. «Домашняя беседа» стала ответом лучших сынов русского народа на создание А. И. Герценом в 1857 году антирусской, антиправославной газеты «Колокол».

ertata

Тэги: бытие, бытие., в.и.аскоченский, врагам, запад, запад., история, история., книги,, культура, поэзия, православие, проза,, россии, россии., россия, русь, святая, стихи

Комментарии | Постоянная ссылка

Малороссия представляла хаос, борьбу элементов.

2014-05-20 12:31:36 (читать в оригинале)

Эта страна, с переворота, произведенного в ней Богданом Хмельницким, находилась в долгом междоумочном, переходном состоянии, условливавшем, как обыкновенно бывает, сильные смуты. Не могши быть самостоятельною, она хотела поддержать свою полусамостоятельность; но эти полусостояния, ни то, ни сё, приводят всегда к печальным явлениям. Малороссия представляла хаос, борьбу элементов (discordia semina rerum): гетман, ставши из войсковых, козацких начальников правителем целой страны, стремился к усилению своей власти; старшина и полковники хотели быть также полновластными господами, жаловать и казнить кого хотят, стремились стать богатыми землевладельцами и земли свои населить крепостными крестьянами, в которых обращали вольных козаков; последние волновались, особенно подущаемые из Запорожья; города жаловались на притеснения полковников. Все были недовольны, все слали жалобы, доносили друг на друга в Москву, а когда государь, вняв этим жалобам, предпринимал какие-нибудь меры, то поднимались опять вопли, зачем Москва вмешивается? Особенно вопли усиливались, когда Москва поднимала вопрос о финансах малороссийских, ибо все сильные люди в Малороссии хотели доходы страны брать себе, не давая ничего государству, которое таким образом получало только обязанность тратиться людьми и деньгами на защиту Малороссии. Все были недовольны и действительно имели причины на то, но не умели сознать, что эти причины были внутри, во внутреннем хаосе, в кулачном праве, искали улучшения во внешних условиях; поддавшись русскому государю, бросались то к Полякам, то к Туркам; это колебание, шатость, междуумочность вредно действовали на характер народонаселения, особенно высших слоев. После Богд. Хмельницкого не было гетмана, который бы не изменил или не был обвинен в измене своими же: интригам, доносам не было конца. Гетман Мазепа, облеченный полною доверенностью Петра, изменил ему в самую решительную, тяжкую минуту. Сносить далее такое положение дел было невозможно для государства, потому что смута продолжалась, злоупотребления знатных относительно массы народонаселения становились все сильнее, а Петр знал, что эта масса не изменила ему при измене Мазепы, и потому считал своею обязанностью поддерживать, защищать эту массу от насилий старшины, привыкшей к шатости. По смерти гетмана Скоропадского, Петр остановил выборы нового гетмана, объявил, что не знает надежного человека, и ввел свое любимое коллегиальное управление; члены-коллегии на половину были Малороссияне и наполовину Великороссияне.

Соловьёв С. М. Публичные чтения о Петре Великом С.М. Соловьева. — М., 1872. С. 116.

ertata

Тэги: империя, интересное, история, история., культура, малороссия, петр, россии, россии., российская

Комментарии | Постоянная ссылка

США — ИМПЕРИЯ ЗЛА

2014-05-20 08:00:18 (читать в оригинале)США — Империя Зла. Часть I. Гл 1-4

США — Империя Зла. Гл. 5,6

США — Империя Зла. Гл. 7

США — Империя Зла. Часть II. Гл. 8,9

США — Империя Зла. Гл. 10,11

Гражданская война — божье наказание за Мексику?

Победа над Мексикой окончательно вскружила головы сторонникам экспансии США. На Юге требовали продолжения войны и захвата всей Мексики. Как отмечал У. Фостер, «среди многочисленных планов экспансии и создания новых районов рабовладельческого хозяйства фигурировали и такие планы, как аннексия полуострова Юкатан, захват Панамы и Гаити, покупка Кубы. Выдвигались даже безумные планы «овладения Бразилией»… Южные плантаторы… строили планы включения в свою рабовладельческую империю Вест-Индии, Мексики и Южной Америки».

Против этих планов выступали северяне, но лишь потому, что они отстаивали идею поглощения Канады. В 1854 году встал вопрос о заключении «договора о взаимности» с Канадой. Как замечал У. Фостер, «промышленники надеялись, что этот договор ускорит аннексию Канады, а плантаторы были убеждены, что он отсрочит это событие».

К середине века противоречия между Севером и Югом достигли крайней степени. Север был регионом, где особенно бурно развивалась промышленность. К 1850 году продукция промышленности США впервые превысила по стоимости продукцию сельского хозяйства. В 1850 году производство стали достигло 600 тысяч тонн, а в 1860 году — 988 тысяч тонн. В 1820 году добыча угля составляла 50 тысяч тонн, а в 1860-м —14,3 миллиона тонн. В 1853 году в штате Массачусетс некий Джошуа Мерилл занялся перегонкой нефти, а в 1859 году бывший железнодорожный кондуктор Эдвин Дрейк обнаружил нефть в штате Пенсильвания. На Севере США появилась нефтедобывающая промышленность.

У. Фостер писал: «Начало развития промышленности в США относится к периоду развертывания промышленной революции, связанной прежде всего с изобретением парового двигателя и с развитием фабричной системы производства. Сами Соединенные Штаты сыграли немалую роль в разработке и быстром внедрении новых изобретений. К числу важнейших изобретений, сделанных в течение первых лет развития промышленности США и обычно считающихся полностью или частично американскими, относятся: пароход (1787 г.), хлопкоочистительная машина (1793 г.), бумажная машина (1809 г.), косилка (1831 г.), телеграф (1832 г.), жатка (1836 г.), фосфорная спичка (1836 г.), вулканизация каучука (1844 г.), револьверный станок (1845 г.), пневматическая шина (1845 г.), обувная машина (1846 г.), ротационная машина (1846 г.), бессемеровский процесс (1847 г.), турбина (1849 г.), электровоз (1851 г.)…»

В 1860 году США заняли четвертое место в мире по объему промышленного производства. В стране быстро развивался транспорт. Первая железная дорога, соединившая Балтимор с Вашингтоном, была построена в 1828 году, а в 1850 году в стране было уложено 14 434 километра железных дорог. В 1807 году в стране был спущен на воду первый пароход Фултона, а в 1851 году по внутренним водам страны курсировало около 600 пароходов.

В то же время в 50-е годы промышленность США трижды пострадала от циклических кризисов перепроизводства (в 1854, 1857 и 1860 гг.). Выход из своих трудностей хозяева американской промышленности видели в расширении внутреннего рынка, но это сдерживалось сохранением рабовладения на Юге страны.

Хотя Юг развивался прежде всего как сельскохозяйственный регион, промышленный и технический прогресс способствовал бурному процветанию плантационных хозяйств этого края. В. Паррингтон замечал, что с изобретением новых ткацких станков «хлопчатобумажная промышленность сразу стала развиваться необычайно быстрыми темпами, а отсюда возросла потребность в американском сырье… В XVIII веке основные предметы экспорта южан составляли табак, рис и индиго. В 1825 году ими становятся хлопок, табак и сахар, а еще через десятилетие в экспортной торговле южных штатов воцарился хлопок. В 1791 году… объем экспорта хлопка составлял всего лишь 200 000 фунтов, в 1803 году он возрос до 40 000 000 фунтов, а к 1860 году годовая стоимость экспорта хлопка равнялась почти 200 миллионам долларов». В середине XIX века слова «Король Хлопок», объясняли право на особое положение Юга в Северной Америке и во всем мире.

Противоречия между Севером и Югом были связаны с использованием двух различных форм эксплуатации рабочей силы — в виде наемного труда и рабства. В южных штатах из 12 миллионов жителей 4 миллиона составляли чернокожие рабы. Несмотря на запрещение работорговли, в 50-х годах в США ежегодно ввозилось около 25 тысяч новых рабов из Африки.

Изначально разница между Севером и Югом выражалась в двух образах мысли американских верхов — патриархально-помещичий в «Диксиленде» и откровенно деляческий на Севере у богатых «янки». Как подчеркивал В. Паррингтон, «чувство патриархальной ответственности, которое делало отношения между господином и рабом более человечными, смягчало аристократический дух Старого доминиона (название штата Вирджиния. — Авт.), а более широкие общественные связи создали превосходную республиканско-помещичью олигархию». Даже такая противница рабства, как Гарриет Бичер-Стоу с симпатией описала в своем знаменитом романе нравы в рабовладельческом хозяйстве кентуккийского помещика Шелби. Она писала, что «те, кому приходилось посещать кентуккийские поместья и видеть благодушное отношение тамошних хозяев и хозяек к невольникам, а также горячую преданность некоторых невольников своим господам, может статься, поверят поэтической легенде о «патриархальном» укладе жизни в тех местах и тому подобным сказкам».

Однако, как замечал Паррингтон, в так называемом черном поясе, лежавшем между Южной Каролиной на востоке и Техасом на западе и составлявшем как бы единую территорию, в сердце которой находились Джорджия, Алабама, Миссисипи и Луизиана… патриархальная система Вирджинии уступила место системе эксплуатации негров, приобретавшей все более неприкрытые формы по мере дальнейшего распространения на Запад. Именно здесь число рабов, приходившихся на одного белого, достигло максимума, именно здесь рабский труд приносил наибольшую выгоду и именно здесь в результате всего этого рабовладельческое хозяйство приняло наиболее воинствующие формы».

Паррингтон подчеркивал: «Рабство оказывало развращающее влияние на жителей Юга, как на владельцев плантаций, так и на белых бедняков. Благородные культурные традиции Вирджинии не сумели пустить корней в «черном поясе». Распространение плантаций, управляемых наемными надсмотрщиками, развивало в их владельцах, составлявших горстку людей и обладавших неограниченной властью, преувеличенное чувство собственного превосходства… В пограничных штатах по побережью Мексиканского залива быстрое распространение плантаторской системы вызвало к жизни аристократию, полную чванства, пропитанную буржуазным духом, наглую по манере держаться». Для миллионов читателей во всем мире олицетворением жестокости и диких манер южного плантатора стал владелец поместья на Ред-Ривер (штат Луизиана) Саймон Легри из романа Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

Применение рабского труда тормозило применение техники в сельском хозяйстве, развитие промышленности всей страны. Но богатые и влиятельные рабовладельцы (28 тысяч человек, владевших 20 и более рабами) сохраняли не только господствующее положение в южных штатах, но и значительное влияние в правящих кругах США.

На президентских выборах побеждали кандидаты, выражавшие интересы плантаторов Юга. Хотя 14-й президент США Франклин Пирс (1853–1857) (он сменил М. Филмора, который занял пост президента США 9 июля 1850 года после смерти 3. Тейлора) был северянином, он находился в сильной зависимости от южных плантаторов. По инициативе Ф. Пирса был принят закон о приеме в США штатов Канзас и Небраска. Этот закон отменял так называемый миссурийский компромисс, по которому число рабовладельческих и «свободных» штатов должно было быть равным. Теперь каждый штат должен был решать самостоятельно вопрос о легализации рабовладения на его территории. Споры о статусе рабовладения привели к тому, что Канзас оказался охваченным гражданской войной между сторонниками рабовладения и его противниками.

15-м президентом США был избран новый ставленник южан и масон Джеймс Бьюкенен (1857–1861). В его президентство Верховный суд США и сенат приняли решения, которые фактически узаконивали рабство на всей территории страны. Борьба между сторонниками рабства и его противниками охватила все Штаты.

В ответ на победу на президентских выборах кандидата от вновь созданной республиканской партии Авраама Линкольна 20 февраля 1860 года штат Южная Каролина объявил о выходе из США. За ним последовали ряд других штатов. 4 февраля 1861 года южные штаты на съезде в городе Монтгомери объявили о создании Конфедерации со столицей в городе Ричмонд. 12 апреля 1861 года войска южан подвергли бомбардировке федеральный форт Самтер в Южной Каролине, а 14 апреля овладели им. Так началась гражданская война.

Великая страна оказалась расколотой на две части и превратилась в два ослабленных государства. Южане, исходившие из необходимости отныне развиваться как самостоятельная нация, были уверены в своем успехе. Так как значительную часть трудящихся Юга составляли негры-рабы, то правительство Конфедерации смогло сразу же мобилизовать сравнительно большую армию без ущерба для производства. В арсеналах южан было много оружия. На первых порах Северная армия была слабее южной. В штабах северян находились сторонники южан. Хотя военный министр США Флойд знал о готовящемся мятеже, он расположил армию Севера к западу от Миссисипи и таким образом открыл южанам дорогу на север. Утверждали также, что действия главнокомандующего армии Севера Макклелана граничили с прямым предательством.

Южанам помогала Великобритания, заинтересованная, с одной стороны, в получении хлопка, а с другой стороны — в ослаблении Севера, который мог стать опасным конкурентом для английской промышленности. Правительство Великобритании признало Конфедерацию, снабжало ее оружием, продовольствием, деньгами. На английских верфях строились суда для южан. Англичане вмешивались в войну, задержав около 300 североамериканских судов. После задержания северянами английского судна Великобритания стала нагнетать обстановку, готовясь к нападению на Север.

Однако в дальнейшем стали сказываться преимущества Севера. Там было больше населения (20 миллионов против 12 миллионов населения Юга). Промышленность Севера была развита, а на Юге ее фактически не было. Монокультурное сельское хозяйство Юга, специализировавшееся на производстве хлопка, не обеспечивало потребности населения края в продовольствии, а потому Юг оказался в трудном продовольственном положении после отделения от Севера. На стороне Севера были симпатии многих людей в мире, выступавших против рабовладения. Свои приветствия Линкольну посылал первый Интернационал. Хотя царская Россия направила в 1863 году свои военные эскадры в Нью-Йорк и Сан-Франциско по своим внешнеполитическим соображениям, она невольно продемонстрировала свою поддержку правительству Линкольна. Получилось, что в мире сложился фронт солидарности с Севером от Карла Маркса до Александра II.

Хотя с начала войны северяне в районе Миссисипи наступали и взяли Новый Орлеан, южане добились успехов на Атлантическом побережье. Уже в июле 1861 года южная армия, разгромив северян, едва не взяла Вашингтон. На протяжении 1862 года столица страны не раз оказывалась под угрозой южных войск под командованием генерала Ли. Они не раз переходили реку Потомак, на берегу которой стоит столица США.

Явный успех Севера обозначился лишь после радикальных социальных и политических шагов 16-го президента США А. Линкольна (1861–1865). В мае 1862 года Линкольн провел в конгрессе закон о гомстеде, по которому каждый американец или иммигрант, желавший трудиться на земле, получал практически безвозмездно участок земли в 160 акров (64 га). Этот закон способствовал укреплению популярности правительства, что было особенно важно в дни войны и вызванных ею экономических трудностей.

22 сентября 1862 года Линкольн подписал прокламацию об освобождении всех рабов с 1 января 1863 года. Эта мера не замедлила сказаться на численности американской армии и ее боевом духе. С августа 1862 года президент Линкольн разрешил неграм служить в армии. К концу войны в составе сухопутной армии северян сражалось 186 тысяч негров (из них 134 тысячи были выходцами с Юга). Около 30 тысяч негров служили на военно-морских судах Севера. Около 250 тысяч негров служили в тыловых частях. Около полумиллиона негров сбежали от своих южных хозяев во время войны, что заметно сократило рабочую силу Юга, а следовательно, ослабило его экономический потенциал. Говоря о роли негров в гражданской войне, историк Джеймс Макферсон писал: «Без их помощи Север никогда бы не выиграл войну так быстро, а может быть, и вообще не выиграл ее».

Вероятно, для такой оценки есть основания. На Севере многие белые не были готовы проливать свою кровь за отмену рабства. На первых порах армия Севера набиралась добровольно, но затем власти были вынуждены ввести рекрутский набор по жребию. Как говорилось в «Истории XIX века» «метание жребия вызвало кое-где серьезные беспорядки, а в Нью-Йорке даже настоящие мятежи». В ходе мятежа в Нью-Йорке было убито и ранено около 1000 человек. «Те, на кого пал жребий, могли откупиться уплатой 300 долларов, но в 1864 году это право было уничтожено».

Марк Твен несколько по-иному описывал, как рекруты освобождали себя от воинской повинности. В его рассказе «Любопытное происшествие» комендант военного форта, в котором зимой 1862–1863 года собирали новобранцев, говорил: «Несмотря на всю нашу предусмотрительность, половина набранных за день рекрутов смывались от нас в первую же ночь. Рекрутам платили так щедро, что у новобранца, сунувшего часовому три-четыре сотни долларов, чтобы тот дал ему удрать, все еще оставалось на руках сумма, представляющая для бедного человека целое состояние».

В литературе, прославлявшей поведение южан в годы гражданской войны (например, в романе «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл), утверждалось, что воины Юга самоотверженно защищали родной край. Однако многие солдаты Конфедерации не отвечали таким идеализированным представлениям. Поэтому президент Конфедерации Дэвис писал в сентябре 1864 года: «Две трети наших солдат отсутствуют и большинство из них без уважительных причин». Очевидно, что «неумолимый эгоизм» и «страсть к довольству (comfort)» многих американцев, о которых писал еще A.C. Пушкин, плохо сочетались с тяготами военной службы, тем более в условиях жестокой войны.

Летом 1863 года армия южан потерпела крупное поражение в сражении под Геттисбергом (штат Пенсильвания). Выступая в ноябре 1863 года на открытии кладбища павшим в этом сражении, Линкольн произнес речь, которую автор его биографии Карл Сандберг назвал «главным достижением всей его жизни». В конце своего выступления Линкольн заявил: «Мы должны здесь твердо решить, что не напрасно эти воины отдали свою жизнь; наша нация по воле бога должна возродить свободу, и пусть вечно живет правительство народа, из народа, для народа». Последние слова Линкольна стали в дальнейшем использоваться в США как определение демократического строя. При этом предполагалось, что строй, существующий в США, идеально соответствует формуле Линкольна.

Хотя и после победы под Геттисбергом сопротивление Юга продолжалось, силы Севера росли. За время войны Север призвал в армию 2,8 миллиона человек, а Юг — лишь 1,3 миллиона. Никогда до тех пор в рядах Вооруженных сил Америки не находилось столь много людей.

Война способствовала развитию боевой техники. Впервые были применены броненосные суда. На вооружение было взято нарезное оружие. Обе армии использовали электрический телеграф и железные дороги. Рост технической оснащенности армий также способствовал успехам северян, имевших более развитую промышленность.

Несмотря на успехи северян, поддержка Линкольна и его политики не была единодушной на Севере. В «Истории XIX века» говорилось, что на Севере «существовала довольно значительная группа демократов, носивших в обществе презрительную кличку «Copperheads» (медные лбы)… Они сочувствовали южанам, желали им победы и требовали восстановления мира путем уступок мятежникам». Хотя Авраам Линкольн был избран на второй срок 2 216 067 голосами, его противник, кандидат от демократической партии Д. Макклелан, выступавший за примирение с Югом, амнистию мятежников и сохранение рабства, получил 1 808 725 голосов на выборах 1864 года.

Помимо тех, кто выступал открыто против правительства Линкольна, в тылу северян действовали тайные сторонники южан. Члены подпольной организации «Рыцари Золотого Круга» совершали ночные налеты на военные объекты северян, поджигали жилые поселки.

На Юге же действовала тайная организация северян «Герои Америки», оказывавшая помощь Северной армии. Особенно активной были выступления негров в тылу южан. В штатах Кентукки, Миссисипи негры сжигали дома своих хозяев, общественные здания, хозяйственные постройки.

В этой обстановке легко распространялась шпиономания. Герой рассказа Марка Твена «Любопытное происшествие», говоря о временах гражданской войны, вспоминал: «На Севере тогда конца не было слухам о шпионах мятежников, — говорили, что они проникают всюду, чтобы взрывать наши форты, поджигать наши гостиницы, засылать в наши города отравленную одежду и прочее в том же роде». В обстановке всеобщей подозрительности правительство северян принимало меры, шедшие вразрез с конституционными нормами страны. Хотя А. Линкольн вошел в американскую историю как символ борьбы за демократию, его правительство разрешило, чтобы лиц, «подозреваемых в нелояльности и шпионаже, арестовывать и содержать в военных тюрьмах без суда в течение неопределенного времени». Десятки тысяч людей были арестованы и заключены в тюрьмы. Аналогичные меры и по схожим причинам предприняло и правительство Конфедерации.

Для таких действий были известные основания. Бойцы невидимого фронта продолжали наносить удары своим противникам даже после окончания войны, которая завершилась падением столицы южан Ричмонда и капитуляцией генерала Ли перед генералом Грантом под Аппоматоксом 9 апреля 1865 года. Через пять дней 14 апреля президент Линкольн был убит участником тайного заговора южан актером Бутсом. Новым 17-м президентом стал масон Эндрю Джонсон (15 апреля 1865 — 4 марта 1869).

Победу Севера приветствовали во многих странах мира. Для Севера же победа означала торжество того способа производства, который господствовал в этой части страны и успех предприимчивых янки над южной аристократией. Страна сохранила единство. Ликвидация рабства освободила не только 4 миллиона негров, но и производительные силы страны. После гражданской войны страна вступила в период бурного экономического развития. С 1860 по 1870 год общая стоимость промышленной продукции увеличилось с 1 885 862 до 3 385 860 долларов. Численность рабочего класса возросла за эти годы с 1311 тысяч до 2733 тысячи человек. Лишь за период с 1867 по 1873 год в стране было сооружено 54 тысячи километров железных дорог.

Однако победа Севера была достигнута тяжелой ценой. В «Истории XIX века» говорилось: «По официальным докладам за 1865–1866 годы, война обошлась Северу в 280 000 человек, из коих 5220 офицеров и 91 000 солдат пали в боях или умерли от ран, а 2320 офицеров и 182 000 солдат умерли от болезней. Эти цифры, вероятно, ниже действительности. Что касается убитых и раненых южан, то их число никогда не было официально установлено». Как и в предыдущих войнах, американские солдаты гибли прежде всего от болезней.

Север понес и немалые материальные потери. В «Истории XIX века» говорилось, что «в финансовом отношении последствиями войны для Союза явились долг в 3 миллиарда долларов и введение строго протекционистского таможенного тарифа».

Южные же штаты, ставшие зоной боевых действий в течение 4 лет, были разорены войной. Эти трудности были усугублены развалом плантационного хозяйства после ликвидации рабовладения. X. Зинн писал: «После того, как рабы, стоимостью в миллиарды долларов, ушли, богатство Юга было уничтожено. Теперь Юг ждал помощи от федерального правительства». Однако в 1865 году северяне полностью контролировали федеральное правительство и поэтому игнорировали интересы Юга. Зинн писал: «В 1865 году Соединенные Штаты потратили 103 294 501 доллар на общественные работы, но Юг получил лишь 9 469 363 доллара. Например, Огайо получило миллион долларов, а Кентукки, его сосед к югу через реку, лишь 25 тысяч. В то время как Мэн получил 3 миллиона, Миссисипи получил 136 тысяч. В то время как было выделено 83 миллиона на субсидирование железных дорог «Юньон пасифик» и «Сентрал пасифик», что привело к созданию трансконтинентальной дороги через Север, подобную субсидию Юг не получил».

«Реконструкция» Юга сопровождалась его разорением. Северяне вели себя на Юге как оккупанты. Люди, возглавившие местную администрацию в южных штатах, беззастенчиво грабили край. В январе 1866 года один из персонажей романа «Унесенные ветром» сообщает Скарлетт О'Харе, что городом «управляет лихая банда из республиканцев, scallawags и carpetbaggers». Об этих загадочных персонажах говорится и в «Истории XIX века». Там сказано, что «бывшие рабовладельческие штаты» управлялись «carpetbagger'a и scallawag'a (северными авантюристами, вступившими в союз с негритянскими политиками)». Про «carpetbaggers» (буквально — саквояжники) говорили, что они прибывали на Юг с почти пустыми саквояжами, а возвращались на Север богачами. Слово «scallawag» означает «мошенник», «негодяй», «прохвост».

На первых порах северян на Юге активно поддерживало негритянское население, поверившее в возможность реализации своих требований. Однако, как замечал У. Фостер, «победившие капиталисты Севера боялись освободить негров по-настоящему. Они достигли своей основной цели, нанеся военное поражение плантаторам, лишив их власти над федеральным правительством и сковав Юг экономическими оковами. Они совершенно не сочувствовали разумному требованию негров дать им «сорок акров и одного мула» и предоставить все гражданские права. Капиталисты Севера не желали создавать прослойку зажиточных негров-фермеров и рабочих… Победивший Север приступил к перестройке побежденного Юга на свой лад… Северные капиталисты, крепко держа в своих руках федеральное правительство, проводили законы о тарифах, налогах, железных и др., ставившие южные штаты в неблагоприятные условия, всячески ограничивали размах и характер промышленного строительства на Юге, используя политических деятелей Юга в качестве своих марионеток».

Между тем на Юге стало разрастаться движение белых плантаторов, разоренных после своего поражения. Была создана террористическая расистская организация ку-клукс-клан, приступившая к террору против негритянского населения. Негров линчевали, их дома сжигали. Только в мае 1866 года в городе Мемфис (Теннеси) ими было убито 46 негров, главным образом ветеранов гражданской войны. Там же куклуксклановцы сожгли 90 домов, 12 школ и 4 церкви в негритянских кварталах. Летом 1866 года в Новом Орлеане расисты убили 35 негров. С 1867 по 1871-й в Кентукки куклуксклановцы совершили 116 нападений на негров, чуть ли не каждое из которых сопровождалось линчеванием.

Победа Севера в гражданской войне и временные действия по обеспечению представительства черного населения в законодательных органах штатов и всей страны в период «Реконструкции» не положили конец расовой дискриминации на Юге, которая вскоре приобрела изощренные и эффективные формы. Негры бежали от преследований на Север, но и там распространялись расистские предрассудки, а вместе с ними — расовая дискриминация и дикие расправы над неграми. Зинн замечал: «В период между 1889 и 1903 годом в среднем раз в неделю линчевали двух негров — их вешали, сжигали, калечили на всю жизнь». В статье «Соединенные Линчующие Штаты», написанной в 1901 году, Марк Твен констатировал: «Суд Линча уже добрался до Колорадо, до Калифорнии, до Индианы и теперь — до Миссури! Вполне возможно, что я доживу до того дня, когда посреди Юнион-сквера в Нью-Йорке, на глазах пятидесятитысячной толпы, будут сжигать негра, и ни одного представителя закона и порядка не будет поблизости».

Еще одним следствием гражданской войны стала неспособность многих белых южан оправиться духовно после поражения. Как свидетельствует американская литература, погруженные в ностальгию по ушедшим временам, многие аристократические роды Юга, ощущавшие себя «унесенными ветром», медленно вырождались.

Победа, которая остановила общенациональную катастрофу, позволила закрыть глаза на многие тяжелые уроки завершившейся войны. Рассказы о доблести воинов Севера и Юга заставили забыть о дезертирстве сотен тысяч новобранцев. Причины, почему американцы не хотят служить в армии, почему в армии больше умирают от болезней, чем в бою, никто не исследовал. Никто, кроме отдельных писателей, не обращал внимания на эпидемию шпиономании, охватившей Штаты в годы гражданской войны, и не попытался проанализировать причины того, почему американцы с такой легкостью верили во вздорные слухи о «подрывной деятельности». Прославление Линкольна и его демократизма заставило закрыть глаза на нарушение конституционных норм его правительством в годы войны.

В результате того, что уроки из национальной катастрофы 1861 года и из последствий победы Севера над Югом были не извлечены, многие пороки американского общества законсервировались. Расовая вражда, ставшая проклятием Америки на долгие годы, коррупция правительственных чиновников всех уровней, расцветшая в дни разграбления Юга, депрессия экономики Юга, вырождение былой южной аристократии, затаенная неприязнь между Севером и Югом стали затяжными недугами Соединенных Штатов, отравлявшими жизнь американского общества в течение нескольких поколений. Видимо, не зря 18-й президент США (1869–1877) генерал Улисс Грант считал гражданскую войну «Божьим наказанием» за мексиканскую войну.

ertata

Тэги: америка, америки, америки., вов., военная, демократия, заграница, заграница., зла, зла., империя, интересное, интересное., история, история., книги, книги,, культура, непознанное., новый, по-американски, познавательное, проза,, публицистика, рубежом, свет, стихи, сша, сша-империя

Комментарии | Постоянная ссылка

Кто дестабилизирует Украину.

2014-05-20 06:40:05 (читать в оригинале)

Один из последних воскресных выпусков французской Le Monde вышел со статьёй «Несмотря на украинский кризис, Франция поставит России свои "Мистрали"». Общий тон статьи, размещённой рядом с сообщениями о «массивной поддержке населением» Донецкой и Луганской областей референдумов о самоопределении, отражал рост раздражения французов попытками Вашингтона определять по своему усмотрению направления внешнеэкономических связей Франции. Раздражение, как сообщала Le Monde, снова вызвала Виктория Нуланд, которая на слушаниях в конгрессе США 8 мая, названных «Дестабилизация Россией Украины», выступила против продажи французских «Мистралей» России. Уже через два дня после демарша Нуланд президент Франции Франсуа Олланд был вынужден заявить: «Этот контракт был подписан в 2011 году, он исполняется и будет завершен в ближайшем октябре. На текущий момент исполнение контракта не подвергается сомнению...» (правда, позже из Парижа зазвучали заявления другого рода).

Правда, Виктория Нуланд больше говорила не о «Мистралях», а о намеченных на 25 мая президентских выборах на Украине, проведением которых Вашингтон сейчас озабочен едва ли не больше всего… В комитете по иностранным делам конгресса раздались призывы принять по отношению к России «опережающую стратегию» и показать Москве, что за свою «агрессию» на Украине она заплатит «значительную и долговременную цену для российской экономики». Если мы не будем больше поддерживать Украину и усиливать давление на Россию, «можно распрощаться с НАТО», уточнил смысл «опережающей стратегии» конгрессмен Эллиот Энгел.

Что касается Виктории Нуланд, то в её глазах «опережающая стратегия» сводится к «четырем столпам» политики США на Украине: финансовой, информационной и «не летальной» военной поддержке киевскому режиму; привлечению всё большего числа стран к участию в санкциях против России с особым упором на энергетический сектор; усилению потенциала НАТО в Восточной Европе; созданию «экономической НАТО» путём подписания договора о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, который поставит Европу в зависимость от североамериканских поставщиков энергоресурсов.

После конференции в Женеве 17 апреля форумы по Украине стали проводиться в Вашингтоне чуть ли не ежедневно. На состоявшейся в конце апреля конференции в Атлантическом совете «К целостной и свободной Европе» оттачивалась всё та же «опережающая стратегия». Открывая конференцию, муж Виктории Нуланд Роберт Кейган, бывший советник Митта Ромни, заявил, что Европа самостоятельно не способна ответить на вызов «поднимающейся грабительской силы», и призвал Америку дать наконец «определенный ответ» России. Двухдневные заседания Атлантического совета выглядели представительными – участвовали Джо Байден, Джон Керри, Жозе Мануэль Баррозу, причем каждый (!) в своём выступлении не забывал воздать хвалу проекту договора о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве. Подтянули и старую гвардию - Мадлен Олбрайт и Збигнева Бжезинского. «Старики» сетовали на провалы трансатлантистов в информационной войне. Мадлен Олбрайт возмущалась опубликованными накануне в «Гардиан» результатами соцопросов, говорившими о том, что большинство американцев не поддерживают вмешательство США в события на Украине. Збигнев Бжезинский в докладе с красноречивым названием «Барак Обама не сумел довести суть украинского кризиса до американцев» предложил максимально интернационализировать украинскую проблему. «Соединенные Штаты, - заявил он, - должны создать правдоподобный прецедент, показывая, что Запад готов поддерживать Украину в долгой партизанской войне за независимость». Война на Украине, поддержанная Западом, должна стать, по словам Бжезинского, «в чем-то похожей на войну в Испании в тридцатые годы прошлого века».

Ко времени проведения упомянутых слушаний Виктория Нуланд уже свозила на Украину и наиболее активно поддерживающих её конгрессменов, включая тех, которые лоббируют разработку американскими компаниями на юго-востоке Украины запасов сланцевого газа. Естественно, на слушаниях прагматичные интересы были завернуты в демократическую обертку, хотя и с этим все обстояло не гладко. Ведь говорили в основном о денежных средствах, с помощью которых США планируют повлиять на нужный исход украинских выборов, и одновременно об ужесточении санкций против России, в случае если выборы по каким-то причинам сорвутся. К фонду в 86 миллионов долларов USAID на 2014 год, по словам Нуланд, будет добавлено еще 50 миллионов долларов на «техническую помощь» в проведении выборов. Отдельной финансовой строкой идут расходы на иностранных наблюдателей. В добавление к 100 заявленным наблюдателям по линии ОБСЕ Вашингтон обеспечивает присутствие ещё 255 долгосрочных наблюдателей и более 3300 краткосрочных наблюдателей. По линии БДИПЧ намечено привлечь более 1000 человек – такой армады наблюдателей не направлялось ещё ни в одну страну за всю историю существования этой организации. Отметила госпожа Нуланд и 18 миллионов долларов на нужды украинских вооруженных сил и пограничников «для выполнения их основных функций». Подчеркнула также, что «российская пропаганда» может преградить путь «американской правде», поэтому для Украины запускаются новые программы радио «Свобода» и «Свободная Европа»...

Из всех присутствующих на слушаниях в конгрессе лишь один республиканец Дана Рорабахер (кстати, бывший спичрайтер Рейгана, автор хлесткого определения СССР как «империи зла») прервал перечисление потоков американских долларов на поддержку украинских выборов, напомнив, что нынешнее временное правительство Украины пришло к власти незаконным путём, что в его состав входят фашисты и потребовал от Нуланд публично подтвердить его слова или опровергнуть. Услышав в ответ, что «там представлены разные силы», конгрессмен осадил Нуланд репликой: «Значит, это правда, и деньгам американских налогоплательщиков найдется лучшее применение дома...»

Надо сказать, это уже не первый случай, когда критиками курса администрации США в украинском вопросе выступают видные американские политики, государственные функционеры высокого ранга, профессионалы разведки, которые, в общем-то, России симпатизировать не могут.

Яркий пример таких выступлений – датированный 4 мая меморандум для президента США, который представила американская ассоциация «Ветераны разведки за здравомыслие» (VIPS). В ассоциацию входят действующие и отставные представители американских разведслужб, в том числе Центрального разведывательного управления, Бюро разведки Госдепартамента и Разведывательное управление Министерства обороны. Меморандум содержит ясный призыв к американскому президенту взять на себя всю полноту ответственности за прекращение «кровавой гражданской войны между Востоком и Западом Украины». Авторы меморандума рекомендовали Бараку Обаме «публично дезавуировать любое стремление включить Украину в НАТО» и дать понять Москве, что президент США «готов без промедления лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути разрядки кризиса и признания законных интересов различных сторон».

Четырёхстраничный меморандум увидел свет через два дня после одесской трагедии 2 мая, и его авторы писали, обращаясь к президенту США: «Мы находим недостаточно оснований полагать, будто президент Путин хочет отправить российские войска на Украину. Однако в настоящее время представляется вероятным, что он будет чувствовать себя вынужденным сделать это в особенности после таких чудовищных злодеяний, как убийство более 30 человек из украинского антиправительственного диссидентского лагеря в Одессе. Жертвы были из числа тех, кто искал в здании убежище от бесчинствующих проукраинских «футбольных фанатов», когда в здание были брошены зажигательные бомбы… Вы нуждаетесь в совете людей за пределами круга Керри и прочих, в чьи руки Вы по сей день отдавали бразды правления… Мы призываем Вас как можно быстрее попытаться назначить встречу тет-а-тет с президентом Путиным. Ему может быть интересно, кто на самом деле руководит в эти дни в Вашингтоне... И в то время как русская разведка уже, вероятно, доложила Путину в мельчайших подробностях, что именно директор ЦРУ Джон Бреннан делал в Киеве 13 апреля, Путин, возможно, пожелает спросить об этом Вас… Не Бреннан ли придумал ответ на тернистый вопрос о том, какое клеймо новые лидеры Киева должны приложить к украинцам на Востоке, сопротивляющимся диктату Киева? «Террористы», разумеется. И не по совету ли Бреннана промежуточные лидеры Украины решили отправить армию на Восток в роковую «антитеррористическую» кампанию?»

В какой мере в Белом доме прислушались к рекомендациям этого меморандума, неизвестно. По всей очевидности, ни в какой, ибо Вашингтон продолжает линию на проведение украинских выборов в ситуации, когда армия используется против гражданского населения. Это только увеличивает непредсказуемость дальнейшего развития событий. «Ответственность за ту ситуацию, которая сложилась на Украине, - говорил президент Путин, - лежит на тех людях, которые совершили антиконституционный захват власти, государственный переворот, и на тех, кто поддерживал эти действия, сопровождал эти действия финансами, политической, информационной поддержкой и другими средствами и довёл дело до такой трагедии, которая произошла в Одессе»

Ирина ЛЕБЕДЕВА

ertata

Тэги: агрессия, виктория, власть, выборы, геополитика., госдеп, евросоюз, западная, зла, зла., империя, кризис, новости., нуланд, общество, общество., политика, политика,, президентские, санкции, снг., события., сша, сша-империя, украина, украинский, цру

Комментарии | Постоянная ссылка

|

| ||

|

+1920 |

1940 |

Дрочливый_Драчун |

|

+1899 |

1946 |

Коптящий_Небо |

|

+1891 |

1957 |

Da_Queen_of_Da_World |

|

+1873 |

1964 |

Splash_Phantom |

|

+1754 |

1777 |

jolly_M |

|

| ||

|

-1 |

829 |

Работа в интернете |

|

-1 |

1180 |

Вкусное меню |

|

-1 |

1270 |

Выдающиеся женщины |

|

-2 |

84 |

xpyctal |

|

-2 |

1062 |

TradeIP |

Загрузка...

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.