|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

О как! Минобороны РФ отвечает клоунам CNN.

2015-10-08 22:14:32 (читать в оригинале)

Ранее CNN со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что несколько крылатых ракет, запущенных по объектам ИГИЛ в Сирии с кораблей ВМФ России в Каспийском море, не долетели до места назначения.

Минобороны России комментирует это сообщение:

«В отличие от CNN мы не рассказываем со ссылкой на анонимные источники, а показываем пуски наших ракет и пораженные ими цели практически в режиме реального времени.

Не могу говорить всего, но любой профессионал в этой области знает, что при проведении подобных операций, всегда фиксируется изображение цели до и после удара.

Помимо этого, над Сирией круглосуточно работает наша группировка беспилотных летательных аппаратов.

Поэтому, как бы ни был неприятен и «неожиданен» для наших коллег в Пентагоне и Лэнгли вчерашний удар высокоточным оружием по инфраструктуре ИГИЛ в Сирии, - всё-таки все запущенные с кораблей ракеты нашли свои цели.

Это факт. Иначе пришлось бы признать, что расположенные на значительном удалении друг от друга объекты террористической группировки ИГИЛ в Сирии вчера взорвались сами собой.

Причём почти синхронно.»

Раннее телекомпания CNN распространила сообщение со ссылкой на анонимные источники в Армии США и разведке о якобы падении над территорией Ирана «по меньшей мере четырёх ракет», запущенных по объектам ИГИЛ в Сирии 7 октября с российских военных кораблей в Каспийском море.

Министерство обороны РФ

Как справедливо прокомментировал один пользователь фейсбука Сергей Радионов:

CNN Ельцина с Путиным путают. Этим всё сказано. Дети Биг-Маков.

ertata

Тэги: cnn, авиация., армия,, война, геополитика., запад., запуск, игил, интервью, информационная, каспийская, новости., пентагон, политика, политика,, ракет, россия, сирии, сирия, сми, сми., события., сша, техника, технологии, технологии., флот,, флотилия

Комментарии | Постоянная ссылка

ЧАЙ. Когда в магазине чая нет.

2015-10-08 21:42:35 (читать в оригинале)

ЧТО МЫ ПЬЁМ, ИЛИ ВВЕДЕНИЕ

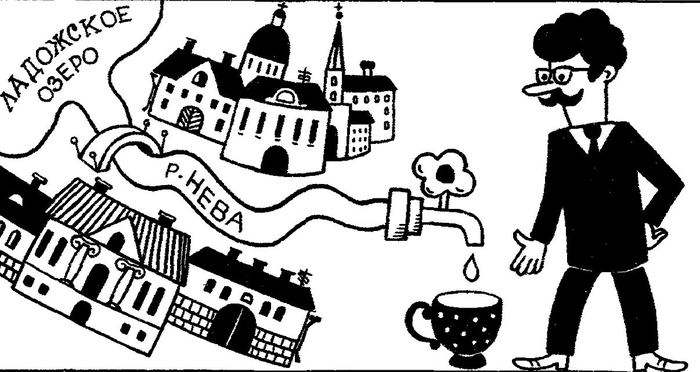

Хотите верьте, хотите — нет, но можно сказать, что человек представляет собой всего лишь сложный коллоидный раствор самых разнообразных соединений в воде. И для протекания жизненных процессов он нуждается в постоянном пополнении этой самой воды. Иными словами, люди пьют воду, чтобы жить.

Вода всегда играла особую роль в истории народов. Именно возле нее возникали поселения. И конечно, важно не только наличие воды, но и ее качество. Близ источников селились мудрецы и отшельники. А если люди по разным обстоятельствам вынуждены были жить около «дурной» воды, приходили беды: выпадали волосы, гнили зубы, возникали одни и те же заболевания, дети рождались слабыми или уродливыми. И это не суеверие. Так, научно доказано, что в местностях, характеризующихся недостатком йода в воде, развиваются болезни щитовидной железы и рождается много слабоумных.

Еще на заре цивилизации человечество накопило много сведений о «живой» и «мертвой» воде. Лишь позже ученые установили показатели, которым должна отвечать питьевая вода, и разработали методики ее анализа и очистки.

Сколько же воды должен выпивать человек в день? Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Все зависит от особенностей организма и конкретных обстоятельств. В любом случае количество выпитой жидкости должно быть таким, чтобы не возникало ни отеков тела, ни обезвоживания организма.

Вода —далеко не простое вещество, каким мы привыкли считать его со школьной поры. Это не просто соединение водорода с кислородом, выражаемое всем знакомой формулой Н20. Ведь вода состоит из ассоциатов молекул, иногда огромного размера и самого разного строения, несущих, следовательно, разную структурную информацию. Кроме того, даже в дистиллированной воде всегда есть растворенные вещества. Интересно отметить, что самое большое число Нобелевских премий присуждено за разнообразные открытия, связанные с исследованием воды.

Чего только не делали и не делают люди, чтобы повлиять на свойства воды! Ее кипятят и дистиллируют, замораживают и оттаивают, пропускают между электродами, помещают в магнитное поле, «серебрят», «заряжают» определенно направленной информацией. Не зря в воде крестят и водой кропят по обрядам разных религий, на воду нашептывают и наговаривают, чтобы приворожить или отвадить, извести или исцелить.

Итак, банальный диалог: «Послушайте, что это у Вас в стакане?» — «Ничего, простая вода», — теряет, с нашей точки зрения, всякий смысл. «Просто» воды не существует. Это следует не только запомнить, но и принять сердцем и разумом, ибо от отношения к воде, а следовательно, от обращения с ней, во многом зависят вкус, запах и полезные свойства чая, а именно об этом и пойдёт речь.

Попробуем определить, что же мы здесь будем называть чаем. Ну, во-первых, конечно, напиток, который приготовляют, заливая кипящей водой, чаще всего в маленьком фарфоровом чайнике, особым образом высушенный лист растения, называемого чайным кустом. Подобным образом чаще всего получают чайную заварку, которую разливают в чайные чашки и разбавляют горячей водой до нужной крепости. И, во-вторых, здесь чаем будут называться и другие горячие напитки, приготавливаемые посредством заварки в чайнике любого другого растительного сырья и предназначенные для широкого употребления вместо чая.

ИСТОРИЯ ЧАЯ

Первые упоминания о чае в древнекитайских источниках относятся приблизительно к третьему тысячелетию до нашей эры. О чае сообщается, что он «усиливает дух, смягчает сердце, удаляет усталость, пробуждает мысль и не позволяет поселиться лени, облегчает и освежает тело, обостряет восприимчивость».

Открытие свойств чайного листа теряется в такой глубокой древности, что нам остаются только пред-положения и легенды.

Дикие заросли чайного куста встречаются и в горах Южного Китая, и в Индии. Поэтому существует близкая к естественно-научной точке зрения версия, что пастухи, наблюдавшие своих животных, могли заметить изменение их поведения после того, как те поедали листья чайного куста. Усиление их резвости и легкости передвижения привлекли внимание к этому вечнозеленому деревцу. Люди также попробовали жевать его листья, а потом стали заваривать их в воде для получения тонизирующего напитка.

По другой версии, открыл чай один из ревностных буддийских монахов, стремившихся к молитвенному состоянию, как можно дольше не нарушаемому сном. Устремление монаха было столь могучим, что ему через высшее озарение открылись чудесные свойства чайного листа продлевать и усиливать состояние бодрости.

Так или иначе, но за много веков до наших дней небольшое деревце, или кустарник, с вечнозелеными продолговато-яйцевидными кожистыми зубчатыми листьями и белыми душистыми цветами привлекло к себе пристальное внимание людей. Из почек и молодых, только что распустившихся нежных листиков, покрытых нежным серебристым пушком, и приготавливают высшие сорта чая.

Китайское слово «ад» и означает «молодой листочек», «бай-хоа» — «белые реснички». Отсюда и происходит известное нам название «байховый чай». Сейчас «байховым» называют любой непрессованный чай, тогда как раньше это название относилось лишь к самым лучшим сортам.

В глубокой древности чайный лист употреблялся свежим, при этом получался очень горький напиток. Затем его начали высушивать, постоянно совершенствуя технологию, что способствовало все большему распространению горячего настоя, утоляющего жажду и прогоняющего усталость. Популярность чая постоянно росла. Из привычного напитка счастливцев, живущих недалеко от дикорастущих чайных кустов, во II в. до н. э. чай стал предметом торговли. В начале нашей эры чай вошел в церемониал императорского китайского двора.

Около III в. н. э. чайный куст стали разводить на культурных плантациях. В 780 г. н. э. был создан первый в мире «Трактат о чае» («Ча цзин»), где сообщались сведения о выращивании, переработке, изготовлении и употреблении чая. В 835 г. законом было категорически запрещено разводить чайный куст в мелких хозяйствах. Таким образом была установлена государственная монополия на производство чая.

С X в. чай стал в Китае необыкновенно важной культурой. Императоры награждали чаем особо отличившихся сановников. Из лучших чайных листов приготавливали особые папиросы. Одна из разновидностей чая давала высококачественное масло. Чайные цветы шли на изготовление благовоний. Чай стал привилегией аристократических слоев китайского общества, так как был дорогим, недоступным бедному населению Китая продуктом.

В XVII в. португальские корабли появились у берегов Китая, и скоро Китай начал экспорт чая. Долгое время он оставался единственной страной, поившей человечество чаем. В Европе чай относительно широкое распространение получил лишь в XVIII в.

В середине XVII в. Китай посетили первые русские послы. Однако есть сведения, что впервые к русскому двору чай попал как подарок от западно-монгольского хана, отправленного в 1638 г. с посланниками Василием Старковым и Василием Неверовым. Алтын-хан угощал послов драгоценным чаем на свой манер — с молоком. Русским послам чай определенно не понравился, но при дворе прижился, вначале как «укрепляющее» зелье при болезненных состояниях, а потом и как напиток. Привезенные 64 кг чая были быстро выпиты. К чаю привыкли уже при деде Петра Великого, Михаиле Федоровиче.

В 1679 г. с Китаем был заключен договор о по-ставках чая. В обозах везли чай в ящиках из особого, не имеющего запаха дерева. Ящики были выложены изнутри оловянными листами, а снаружи обтянуты несколькими слоями кожи. Чай везли год, а то и полтора на верблюдах, лошадях и быках, на санях и телегах из Китая в Москву. До конца XVIII в. чай и продавался только в Москве, где его по-настоящему ценили и любили. Надо отметить, что в Москве уже в семидесятых годах XVII в. чай стал продаваться на рынках и в обыкновенных лавках. Если на родине чая, в Китае, чай пили только сановники, а крестьяне не смели даже выращивать его для себя, то в Москве его мог пить каждый, кто имел хоть какие-то средства. Чай становится любимым народным напитком, его подают в трактирах, пьют из самоваров даже в бедных мещанских домах. Но... только в Москве. До середины XIX в. в Петербурге был лишь один-единственйый магазин, где продавался чай. В Москве к этому времени было больше сотни специализированных чайных магазинов, а желающие посетить чайную могли выбирать любую из трехсот.

Такова самая краткая история любви человечества к чаю, в которой за понятием «китайский чай» следует сразу «русский чай» с русским же самоваром.

А теперь представьте на мгновение, что Вы попали в роскошный магазин в конце Невского проспекта «Чай —Кофе» и стоите перед витриной чайного отдела, пестрящего немыслимым разнообразием упаковок чая. (Возможно, скоро эта картина не будет утопической). И проблема у Вас лишь одна — какой чай выбрать. Попробуем дать хоть какие-то ориентиры.

ДАВАЙТЕ ПИТЬ ЧАЙ!

В самом невероятном случае в витрине магазина перед Вами может оказаться несколько тысяч сортов чая. И тем не менее источником их будет единственный в ботаническом отношении вид чайного растения. Все остальное — результат различной обработки, как ни трудно в это поверить.

Четыре основных типа чая: черный, зеленый, желтый и красный, — возникают только вследствие комбинаций четырех стадий обработки, в которые входят завяливание, скручивание, ферментация и сушка. Все стадии полностью проходит черный чай, зеленый — только скручивание и сушку; красный и желтый чай не полностью ферментированы, причем желтый — в меньшей степени, чем красный.

На свойства чая влияют, естественно, место его произрастания и сроки сбора, но тот чай, который мы высыпаем из пачки (торговый чай) получается очень далеко от места его сбора путем смешения и комбинирования промышленного чая разных сортов, собранного на плантациях разных стран.

Кроме привычного рассыпного (байхового) чая в магазинах бывают различные прессованные чаи, любимые в Центральной и Средней Азии, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

Какие же свойства сделали чай столь популярным?

Очевидно, полезные свойства этого напитка объясняются богатством его состава. Общее число входящих в чай химических соединений, найденных современными средствами науки, приблизилось к 300. Исследования состава чая продолжаются.

Свое победоносное шествие по миру чай начал как лекарственное средство. Он прекрасно помогает при желудочно-кишечных заболеваниях, “чистит’’ организм при отравлениях, благотворно влияет на деятельность почек, укрепляет стенки сосудов, ликвидирует их спазмы, нормализует кровяное давление. Чай превосходно действует на кроветворение и всю сердечно-сосудистую систему. Его систематическое употребление оказывает комплексное оздоравливающее действие на все внутренние органы, а следовательно, на весь обмен веществ в организме.

Но самое привлекательное действие чая — тонизирующее. Чай снимает головную боль, придает бодрость, прогоняет апатию и сонливость, усиливает способность к умственной и физической деятельности. Все это сопровождается улучшением общего расположения духа, проявлением благодушия и миролюбия.

Перечисленные свойства делают чай уникальным напитком. Правда, большинство целебных свойств проявляет зеленый чай, не получивший у нас такого широкого распространения, как черный. Но тонизирующее действие остается полностью и у черного чая, но только высококачественных сортов.

Очень важное свойство чая — аромат. О пользе ароматов растений нужно говорить серьезно и отдельно, так как обоняние человека тесно связано с глубинной памятью. Каждый может вспомнить, как мгновенно воссоздает давно забытые картины прошлого случайно уловленный запах. Попивая ароматный напиток у себя дома, в уютной городской квартире, Вы мысленно легко перенесетесь на летний солнечный луг, лесную поляну, вообще туда, где впервые услышали этот запах. Вы испытаете светлую радость, которая вместе с другими полезными свойствами чая будет защищать Вас от невзгод текущего дня.

Если купленный Вами в магазине чай пахнет “веником”, положите при следующей заварке в чайник высушенный лист черной смородины, веточку мяты, мелиссы или пол чайной ложки чабреца. Любая их этих добавок придаст низкосортному чаю недостающий аромат.

Итак, что же мы имеем на сегодняшний день? Устойчивая привычка пить ежедневный чай и подтверждение несомненной пользы этого напитка.

ЧАЙ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЧАЙ

На Руси всегда пили горячие напитки, это традиционно для нашего климата и темперамента. Но возродить производство древнерусского сбитня или медка значительно труднее, чем продолжать пить чай, но не из чайного листа, а, например, из трав. Рецепт такого чая Вы подберете сами из числа предложенных, следуя своим вкусам и возможностям (что, впрочем, Вам приходилось делать и при использовании настоящего чая). И поверьте, есть в отказе от китайского чая даже положительный момент. Попробуем объяснить, в чем, на наш взгляд, он состоит.

Чаепитие стало распространяться в России лишь с середины XVII в. Так что это не такая уж древняя привычка. До этого времени наши соотечественники обводились без чая. Последнее столетие характеризовалось неудержимым развитием транспортных средств, что привело к перемещению огромного числа людей в различные уголки планеты, иногда на длительные отрезки времени. Теперь возможна недельная поездка на конференцию в другое полушарие или работа по контракту жителя средней или южной полосы в районах Крайнего Севера. Все это стало массовым явлением.

Развитие транспорта способствовало также появлению в отдаленных районах экзотических продуктов питания, причем часто в большом количестве. Эти факторы долгое время не связывали с возникновением массовых хронических заболеваний, но постепенно, по мере накопления фактического материала определилось новое направление в медицине — географическая медицина. Рождение этого направления связано с выяснением причин массовых хронических заболеваний жителей Крайнего Севера. Установлено, что в этих районах вследствие многих причин был нарушен традиционный рацион питания местного населения, резко сократилось потребление свежезамороженного мяса и жира морских животных и рыб. Это привело к появлению многих, не имевшихся ранее заболеваний, участились также случаи возникновения цинги. Самое поразительное заключалось в том, что даже у больных цингой, находившихся в стационарах на специальном противоцинготном питании, улучшения состояния не наступало. Ни апельсины, ни лимоны, ни яблоки, даже в больших количествах, не приносили желаемых результатов. Введение же в рацион больных традиционных продуктов питания достаточно быстро дало положительный результат. Был сделан единственно правильный вывод о глубокой связи системы обмена веществ с историческим местом обитания человека. Народы Крайнего Севера имеют отличный от других тип обмена веществ, а именно липидный, связанный с жирами. Необходимый для нормальной жизнедеятельности витамин С человек с липидным обменом веществ вообще не может усвоить иначе, чем употребляя привычный ему жир (например, жир нерпы), который содержит этот витамин в нужном количестве. Никакие экзотические фрукты и овощи, богатые этим витамином, не могут передать его организму с липидным типом обмена веществ просто потому, что организм не может его взять.

Жители Крайнего Севера долгое время представляли собой довольно замкнутую этническую группу, у которой липидный тип обмена веществ был выражен очень ярко. У жителей Индии, где употребление фруктов и овощей часто составляет весь рацион питания, удалось установить углеводный тип обмена веществ.

Жители нашего города всегда отличались многонациональностью, поэтому такой странный разброс результатов дает модная фруктовая диета индийских йогов: для кого-то она несомненно целительна, а кого-то приводит к заметному ухудшению нервно-психического состояния. Во всем этом прослеживается живая связь каждого человека, с тем уголком Земли, где он родился, где жили его предки. Эта связь сложна и многогранна, ее невозможно охватить полностью, но учитывать необходимо.

Накопителем сведений о влиянии природных факторов на питание человека являются национальные кухни. Все они основаны на продуктах, характерных для района обитания данной национальности.

Так вот, чайный куст не растет ни у нас под Петербургом, ни в ближайших областях. Самым близким районом его произрастания является Краснодарский край, где условия жизни совершенно другие, но и там он является только культурным растением, привезенным (интродуктированным) издалека, а именно, с восточного края Евроазиатского континента, где он произрастает в диком виде.

Рассматривая ботаническую карту Евроазиатского континента, легко заметить, что в Азии растения с различными тонизирующими свойствами весьма распространены. Это и знаменитое семейство аралиевых с женьшенем во главе, а также заманиха, аралия, левзея, элеутерококк, китайский лимонник и, конечно, чайный куст, который из всех подобных растений является единственным пищевым, т. е. таким, который фактически безвреден при длительном и обильном приеме. А вот в Европе таких тонизирующих растений практически нет. Хотя заячья капуста из семейства очитковых, зверобой, пижма дают тонизирующий эффект и являются прекрасными лекарственными растениями, но они совершенно не подходят как пищевые заменители чая.

Народные целители всех стран знают, что для лечения хронических заболеваний, требующего длительного приема лекарственных растений, лучше всего пользоваться теми, которые растут в местности, где больной родился и живет. Если Вы резко изменили место жительства, то имеет смысл хорошо подумать, растениями какой местности лечить Ваше хроническое заболевание. Несомненно, что бывает необходимость в непродолжительном как бы «хирургическом» вмешательстве в баланс Вашего организма целебного растения, выросшего бесконечно далёко от Вашей родины. Но для продолжительного лечения лекарственными травами всегда необходимо отечественное сырье.

Это положение следует и понять, и прочувствовать, чтобы в своем сознании изменить психологическую установку на экзотичность, а следовательно, наибольшую эффективность привозного растения.

Но лечимся мы иногда, а вот чай пьем регулярно. И хотя в чае не содержится наркотических веществ и привыкания к нему организма в этом смысле не происходит, чаепитие вошло в привычку у многих людей, стало устойчивой традицией в разных странах. А коль так, то особенно важно учитывать географическую распространенность растений, используемых для приготовления чая, и выбирать из них те, что характерны для Вашей местности.

Кроме того, заменителем чая может быть лишь растение, обладающее широким, но мягким спектром воздействия и не имеющее противопоказаний к постоянному употреблению.

СЫРЬЕ ДЛЯ ЧАЯ

Собственно заменителями чая могут считаться старинные взварцы — напитки, Полученные при заваривании крутым кипятком лесных, луговых, полевых растений. Источником сведений о них в наши дни могут служить монастырские уставы. Уставы содержали правила жизни монахов до мельчайших подробностей и, конечно, включали строго регламентированные рецепты пищи.

В северных монастырях монахи жили в суровых условиях, сохраняя физическую силу и ясность ума до глубокой старости. Тяжелая работа, ночные бдения на молитвах, частая необходимость с оружием в руках защищать свой монастырь от иноземных вторжений делали необходимым поддерживать организм постоянно в высоком тонусе. Ни о каком употреблении китайского чая, считавшемся «басурманским», нехристианским зельем, не могло быть и речи. Но в уставах указывалось на употребление горячих настоев смесей определенных растений.

За стенами монастырей эти составы и носили название монастырского сбора или монастырского чая. Несомненно, его рецепты имели определенные вариации в зависимости от конкретного месторасположения монастыря, а следовательно, от вида местных растений.

Обычно в состав монастырского чая входили собранные во время цветения листья и определенное количество цветов со всех плодовых деревьев и кустарников, растущих в монастырском саду, т. е. на священной территории. Хорошо известно, что состав листьев плодовых растений почти всегда богаче по содержанию витаминов и микроэлементов, чем сами плоды. Но плоды значительно вкуснее, и потом — трудно представить себе человека, поедающего, например, листья черной смородины вместо сладких ягод, причем в большом количестве. Зато отвар листьев в воде передаст человеческому организму всю оздоровляющую силу растений. Так что приусадебный участок вполне серьезно можно рассматривать как готовую чайную плантацию.

Монастырский чай можно считать абсолютно полноценным заменителем китайского. Бодрящую роль кофеина в нем, по-видимому, выполняет многообразный букет витаминов и микроэлементов, причем его тонизирующий эффект гораздо благотворнее, так как он «настроен» на наш с Вами северный темперамент. Кроме того, являясь сбором с общепризнанных пищевых плодовых растений, монастырский чай может употребляться вообще без каких-либо ограничений и противопоказаний.

Чтобы получить монастырский чай, надо на протяжении периода цветения яблони, вишни, сливы, крыжовника, черной и красной смородины, малины и земляники собирать молодые, не испорченные никакими вредителями и не опрысканные никакими химикатами листья и немного цветов каждого из этих плодовых растений. На чистой бумаге (без типографской печати) или на материи, лучше всего на проветриваемом чердаке загородного дома, разложите собранное сырье тонким слоем. Пусть на него не попадают солнечные лучи, но в сухую погоду окно на чердак должно быть открыто. В городе листья удобно разложить в открытых коробках из-под конфет и поставить на верх шкафов и книжных полок. Сухими следует считать листья, легко ломающиеся в руке. После достижения такой степени высыхания листья и цветы измельчают руками до величины крупных чаинок.

Традиционным заменителем чая испокон века считался лист лесной земляники. Думается, что нет смысла описывать это общеизвестное растение. Кто в детстве не ел душистых сладких ягод, изображение которых красуется повсюду: от кусочка туалетного мыла до плитки кафеля? Ягоды земляники вкусны и чрезвычайно полезны. Менее известно, что чай из высушенных листьев лесной земляники приносит пользу при болезнях печени, селезенки, почечнокаменной болезни, астме, отеках, сыпи, общем упадке сил. Отличным средством от начинающейся простуды является этот чай благодаря очень высокому содержанию витамина С (в три раза больше, чем в знаменитых лимонах).

Листья земляники собирают во время цветения с небольшим количеством цветов. В некоторых книгах рекомендуется проводить ферментацию листа земляники, но мы не советуем это делать, чтобы в ходе сложного химического процесса, который сопровождает эту операцию, не подверглись изменению те вещества, которые придают земляничному листу его целебные свойства.

Чтобы улучшить цвет и аромат земляничного чая, лучше к листьям, собранным и высушенным в мае- июне, добавить покрасневшие осенние листья. Оба вида листьев после просушки измельчают в ладонях до размера чаинок и хранят в стеклянных банках.

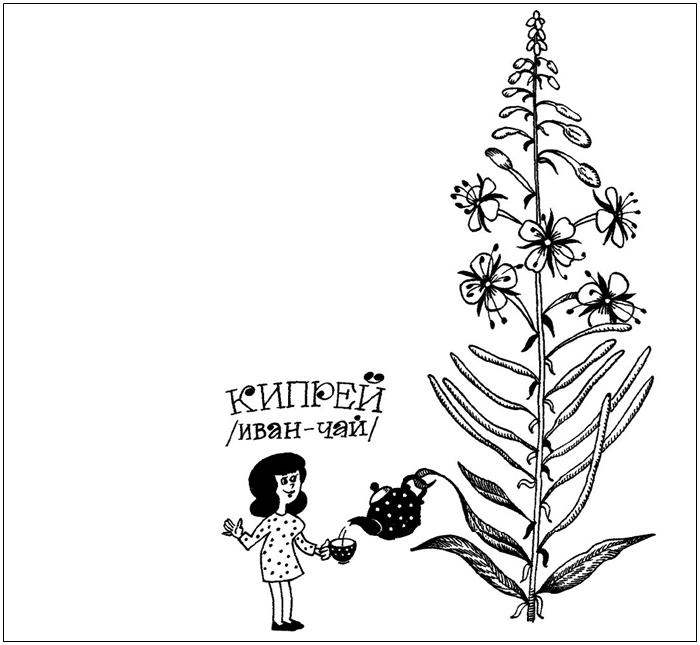

Прекрасный заменитель китайского чая — кипрей, или иван-чай, с которым каждый из нас не раз встречался на вырубках, местах старых лесных пожаров, опушках, осушенных болотах, песчаных склонах, вдоль канав и дорог. Высокие (до 1,5 м) стебли иван-чая с темно-зелеными острыми листьями, расположенными поочередно, становятся особенно заметными, когда в июне-июле на их верхушках распускаются красивые пурпурно-розовые цветки, собранные в длинную коническую кисть. Химический состав листьев кипрея мало изучен, поэтому широкий промышленный выпуск известного копорского чая, давно зарекомендовавшего себя с самой лучшей стороны, не разрешен. По составу микроэлементов этот чай близок к китайскому: железо, никель, медь, бор, титан, марганец присутствуют в нем в виде легкоусвояемых соединений. Сочетание микроэлементов с витамином С и другими полезными веществами стимулирует кроветворение, повышает защитные свойства организма, облегчает головную боль, нормализует деятельность кишечника. Копорский чай (Копорье — селение под Петербургом — основной поставщик этого суррогатного чая) — совершенно незаменимый вечерний напиток для жителей тех мест, где это растение родное. Он помогает сбросить дневное напряжение, расслабиться и предотвращает бессонницу.

Чтобы получить чай с привычной интенсивной окраской, оригинальным вкусом и присущим только ему ароматом, листья кипрея, собранные во время цветения растения (в нашей области — июнь-июль), подвергают определенной обработке. Известны два простых способа такой обработки.

В первом случае листья на сутки раскладывают на бумаге или на материи для провяливания. После этого их складывают в деревянный ящик, закрывают сверху мокрой тряпкой и оставляют на 9—12 ч, в течение которых происходит процесс их ферментации. После этого листья снова раскладывают тонким слоем и высушивают в не горячей духовке (при открытой дверце или в режиме остывающей печи, если есть русская печь) или на чердаке, что получается особенно удачно при благоприятной погоде — когда днем жарко и солнечно, а ночью нет дождя. Затем листья измельчают и хранят так же, как чай.

Во втором случае после завяливания листья кипрея подвергают процессу ферментации в полотняном мешочке, куда их набивают поплотнее. Мешочек туго завязывают в шерстяной платок и выдерживают в теплом месте (но не на солнце) 9—12 ч. Затем листья снова высыпают тонким слоем и поступают с ними так же, как в первом варианте.

Опишем более сложный, но надежный способ ферментации, дающий возможность получить напиток наилучшего качества.

Листья иван-чая рассыпают слоем не толще 5 см и оставляют в тени на 8—10 ч или на ночь для завяливания. Затем их скручивают между ладонями в небольшие веретенообразные колбаски размером с палец и с нажимом катают по твердой поверхности (доска, кухонный стол) до появления влаги. Скрученные листья укладывают слоем 5—7 см в эмалированную миску или тазик, укрывают мокрой тряпкой и ставят в теплое место (24—27 °С) на 6—12 ч. За это время листья должны потемнеть, их запах становится насыщенным цветочно-фруктовым (однако надо следить, чтобы не появилась плесень). Степень ферментации определяет качество будущего чая, вредна как недодержка, так и передержка. Оптимальный режим определяют опытным путем. Потемневшие колбаски мелко режут поперек острым ножом, расстилают на застеленных пергаментом противнях и сушат около 1 ч при 100 °С, а затем досушивают при 60—70 °С, проверяя готовность на ощупь: при сдавливании сухие листья должны ломаться, но не рассыпаться в труху.

В трудные годы, которые часто бывали на нашей многострадальной земле, вместо чайного листа использовали для заварки лист брусники. Вечнозеленый кустарник брусники высотой 5—20 см растет почти везде вокруг Петербурга. Слишком часто бывают неурожайные годы, когда его темно-зеленые блестящие листочки не оттеняют пурпур ягодной кисти. Но когда мы узнаем о прекрасных свойствах чая из брусничного листа, нас не будет так сильно расстраивать отсутствие ягод.

Брусничный лист полезен при почечнокаменной болезни, болезнях печени, подагре и затяжном суставном ревматизме. Присутствие витамина С делает брусничный лист противоцинготным и противопростудным средством. Лучшее время сбора брусничного листа — май-июнь, время цветения брусничника.

Листья раскладывают на бумаге тонким слоем. Они долго сохнут. Заваривают их не измельчая. В отличие почти от всех остальных трав — заменителей чая, брусничный лист следует кипятить 10—12 мин на слабом огне.

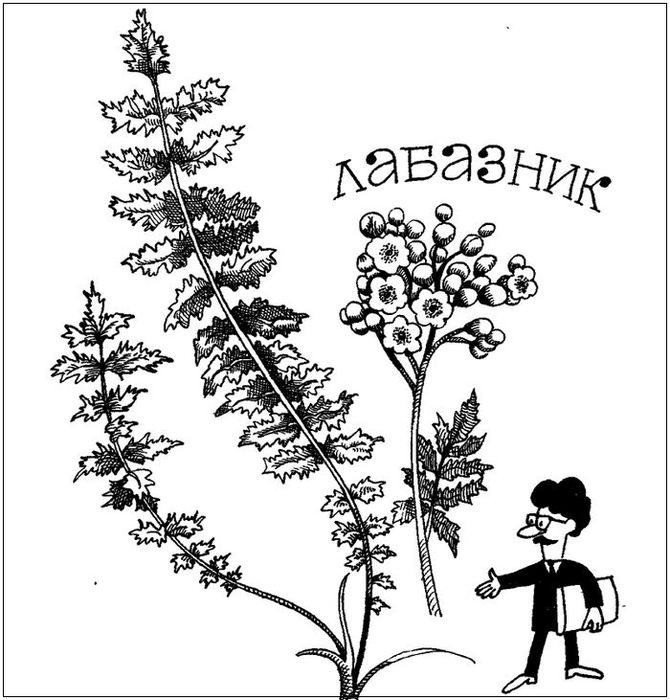

Как заменитель чая можно использовать и лабазник, или таволгу вязолистную. Это высокое (до 1 м) многолетнее растение растет во влажных лугах, по канавам и во всех сырых местах (но не на болотах). Листья темно-зеленые и как бы покрыты сверху белым войлоком, а снизу похожи на листья вяза.

Таволга особенно приметна своими мелкими душистыми цветками, собранными в пышные метелки на верхушках стеблей. Цветы появляются в июне-июле. Их и следует собирать для приготовления удивительного, яркоокрашенного и ароматного чая. Особенно удачный чай получается, если собирать метелки таволги, когда на их верхушках еще сохранились нераспустившиеся бутоны и ни один из нижних цветов не отцвел.

Собирать таволгу надо в сухую погоду и, связав метелки в небольшие пучки, подвесить их на веревку (как и все другие травы—не под лучами солнца). Под веревку следует положить бумагу, чтобы сохранить опавшие во время сушки цветы. Но самым лучшим будет сбор таволги, которая совсем не осыпалась.

Чай из цветов таволги полезен при подагре, ревматизме, болях в желудке, болезнях почек и мочевого пузыря, сердца, при удушье, головных болях, дизентерии, истерических судорогах и больном горле.

Нежный аромат чая из таволги располагает к тихой и спокойной беседе, умиротворяя сердце и ум. Его приятно и полезно пить, придя в гости к пожилому человеку или принимая у себя старых людей. Такой чай прежде всего снимет боль в области сердца и в уставших ревматических ногах. Ваш собеседник придет в хорошее расположение духа, и беседа из утомительно-обязательной станет сердечной и приятной.

Еще один прекрасный заменитель чая — вереск. Это одно из самых красивых растений нашей области, составляющих главное убранство сосновых боров. Вечнозеленый ветвистый кустарник высотой от 20 до 100 см покрыт мелкими, почти трехгранными листочками. Истинным украшением вереска являются зацветающие в конце лета (июль-август) лиловато-сиреневые мелкие колокольчики, собранные в однобокие кисти. На верещатнике, сухой поляне, заросшей вереском, в конце июля Вы увидите слои всевозможных аметистовых оттенков и переливов. Именно цветущие вершинки вереска и собирают, в ысушивая в тени и используя для получения ароматного и чрезвычайно полезного вечернего напитка. Хранить вереск лучше в бумажных пакетах, слегка измельчив.

Чай из вереска благотворно влияет на состояние сосудов и полезен при склеротических явлениях и головных болях. Хорош он при неврастении, простудных заболеваниях, камнях в печени, воспалениях мочевого пузыря и мочевых путей, болезнях почек, ревматизме, подагре, бессоннице и повышенной кислотности желудочного сока.

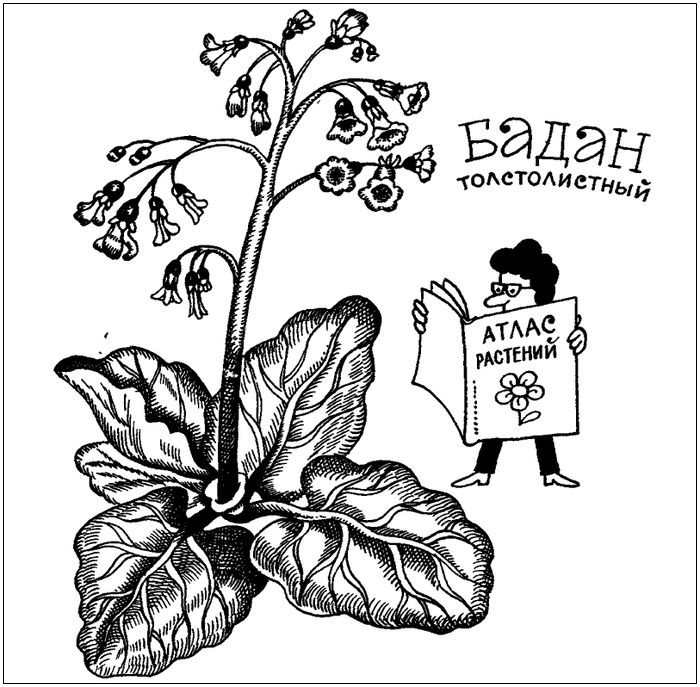

Не так давно на газонах нашего города появилось декоративное растение с розеткой крупных темно-зеленых кожистых листьев округлой формы. В мае-июне растение выбрасывает безлистный цветоносный стебель высотой до 50 см, на верху которого зацветают лилово-красные некрупные цветы, собранные сверху в густую метелку. Это — бадан толстолистный. Его родинагоры Южной Сибири, особенно Прибайкалье и Алтай. Он очень неприхотлив и хорошо приживается у нас в цветниках типа каменных горок. Никто не пожалеет затраченных усилий, украсив газон перед своим домом этим красивым и необыкновенно ценным растением. Для чая собирают только старые почерневшие листья в нижнем слое розетки, которые сами высыхают уже в июне. Нам остается только собрать их, и мы получим знаменитый чигирский, или монгольский чай, который используют охотники как тонизирующее средство, дающее ясность мысли, твердость руке и зоркость глазу.

В южных районах нашей области, в чистых сосновых борах часто можно встретить полукустарниковое стелющееся невысокое растение, образующее плотные участки, покрытые бледно-лиловыми мелкими цветочками, напоминающими следы. Это чабрец, или богородичная трава. Семейство губоцветных, к которому принадлежит чабрец, славится своими аромата-ми. Но чабрец выделяется даже среди своих благоуханных сородичей (мяты, мелиссы, душицы и многих других). Еще в Древней Греции ценились его ароматические свойства.

Чабрец целебен для органов пищеварения, дыхательных путей, почек. Чай из него помогает избавиться от привычек к курению и употреблению алкоголя. Если вас не смущает неяркий цвет чая из одного этого растения, пейте его на здоровье, особенно если у Вас пониженная секреция желудочного сока.

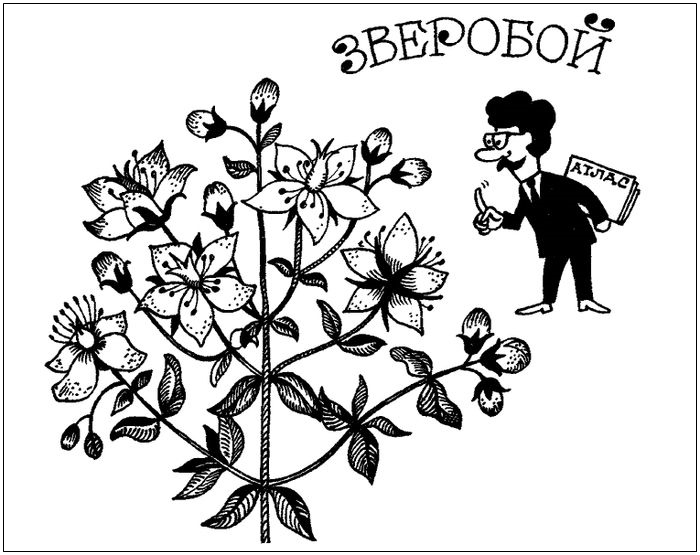

Несколько лет назад в печати и по телевидению широко рекламировался чай из зверобоя, как могучий общеукрепляющий напиток, способный защитить организм от самых разнообразных заболеваний. Приводились примеры многолетнего употребления чая из зверобоя отдельными людьми. Безусловно, это были очень здоровые люди, если им не повредил такой, напиток. Зверобой — это необыкновенно мощное.; биологически «сверхактивное» растение, относящееся к лекарственному сырью. Он обладает ярко выраженным тонизирующим действием и, что очень важно для получения привычного вида напитка, дает красивый насыщенный цвет. Однако надо учитывать одну особенность зверобоя — в рецептах народной медицины он всегда используется не один, а в сочетании с другими растениями. В таких сборах и проявляется поистине чудодейственная сила зверобоя, которая сделала его едва ли не самым популярным лекарственным растением наших мест.

Во многих изданиях указывается, что зверобой ядовит. Подобная характеристика вовсе не отрицает его целебных свойств, наоборот, она подчеркивает его необыкновенную биологическую активность, при которой для достижения исцеления достаточно небольшой дозы при длительном постоянном применении. Так что при составлении цветочного чая можно смело брать для утренних чаев верхушки цветущего зверобоя, но обязательно в смеси с другими растениями.

К сожалению, часто качество чая определяют по интенсивности цвета заварки. Но ведь это совершенно не показательно. Самые изысканные сорта собственно китайского чая по интенсивности окраски часто уступают даже «столовскому» чаю. Так что чайный напиток не обязательно должен быть сильно окрашен. Тем же, кто не может привыкнуть к светлым напиткам, советуем пить чай из кипре

Тэги: домоводство., еда., заваривания, заготовка, здоровье., история, кулинария., медицина., напитки, народная, огород, полезные, полезный, рецепты, сад, сбор, сборы, свойства, советы., способы, трав, травяные, фитотерапия, чаи, чай, чайные, чая

Комментарии | Постоянная ссылка

Штурм крепости Нотебург .

2015-10-08 16:40:36 (читать в оригинале)

«Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года» Автор: Коцебу А. Е.

8 октября (27 сентября ст. ст.) 1702 года русская армия осадила шведскую крепость Нотебург.

Юрнал, или поденная роспись, что в мимошедшую осаду под крепостию Нотебургом чинилось.

«… В 11 день октября в воскресение рано о дву часах учинился великий пожар в крепости, и потом наши охотники к приступу, которые своими судами с милю на озере стояли, указ получили к нападению чрез три выстрела из пяти мортиров залфом. И о полчетверта часа рано, начало приступа со всех сторон ко крепости жестоко учинили, которой продолжен был в непрестанном огне 13 часов, а имянно от получетверта часа с утра до полупята часа после полудня. И хотя наш штурм выручкою и свежими людьми довольно укреплен был, однакож не могли они проломов и крепости взять, ради малого места земли, и сильного супротивления неприятельскаго, и за краткостию наших приступных лестниц, которые в иных местах болши полуторы сажени коротки были: того ради восприяли они лутчее намерение, видя что неприятели с одной стороны строение, за которым наши было защищались, огненными ядрами зажгли, и непрестанно дробом по них из пушек били так, что не могли в суда садитца и отъехать, чего ради отпустя достальныя суда порожния, вновь с жестокостию приступ начали. И между тем неприятель от множества нашей мушкетной, также и пушечной стрельбы в те 13 часов толь утомлен, и видя последнюю отвагу, тот час ударил шамад (здача) и принужден был к договору склонитися, которой ему способно соизволен и на другой день, а имянно 12 октября совершен, котораго числа в вечеру на три учиненныя проломы на караул вспущены. Вышеупомянутый последний приступ учинен от господ Преображенскаго полку маеора Карпова и Семеновскаго полку подполковника Голицына, который оной и окончал, а маеор при начатии оного жестоко ранен сквозь живот и руку.

В 13 день октября, вошли прочие наши люди в крепость и осадили все стены и башни с своими людьми, а Комендант и протчие стали по договору убираться в суда.

В 14 день, гарнизон по договору с распущенными знаменами, барабанным боем, и с пулями в роту, с четырмя железными пушками сквозь учиненныя проломы вышел, и на данных судах отпущен со всеми своими вещми…»

Кротков Аполлон Семенович. Взятие шведской крепости Нотебург на Ладожском озере Петром Великим в 1702 году — СПб.189.6 С. 162 Руниверс

ertata

Тэги: армии, вов., военная, день, империя, истории, история, история., календарь, крепости, культура, нотебург, петр, россии, россии., российская, русской, штурм

Комментарии | Постоянная ссылка

Всплывающая Империя II.

2015-10-08 15:43:39 (читать в оригинале)

Всплывающая Империя I.

3. МУТАЦИЯ ИМПЕРИИ

По мысли одного из самых глубоких политических философов и философских поэтов России Федора Тютчева, Российская империя в XIX веке осталась единственно законной, поэтому она и привлекла к себе Наполеона, чтобы разгромить его. Наполеон, по Тютчеву, был детищем революции, превратившимся в кентавра: «Он попытался в своем лице заставить Революцию короноваться. (…) Именно Россия была его истинным противником – борьба между ними была борьбой между законной Империей и коронованной Революцией»[26].

Тютчев верил в предназначение Российской империи как новозаветного катехона, «удерживающего» мир от погибели. Сходных взглядов придерживался и отец цивилизационного подхода к истории Николай Данилевский, предложивший понятие «миродержавие» – обозначающее не мировое господство, а сдерживание и усмирение каждого из претендентов в глобальные монополисты. Ни Тютчев, ни Данилевский не догадывались, что в России может победить своя собственная «коронованная революция» и воздвигнуться собственные «наполеоны», жаждущие мировой революции. Однако многое позволяет предполагать, что если бы эти мыслители узнали в подробностях историю России XX века, они нашли бы в ней, пусть страшное и трагическое, но подтверждение своей веры в миссию России.

Империя, «нырнув» в 1917-1929 гг. в свое небытие[27], в результате пережила глубокую мутацию и предложила принципиально новые горизонты овладения социально-исторической реальностью. С одной стороны это была неоклассическая централизованная континентальная империя, основы которой заложил «священный правитель» (Сталин). Эта империя сумела совершить переход аграрной страны на индустриальные рельсы и построила комплексный промышленный уклад, разместившийся практически во всех регионах, в том числе тех, где еще несколько десятилетий до того процветал феодализм и кочевой быт. Парадокс развития России в XX столетии – через авангардный коммунистический проект страна вернулась к фундаментальным имперским основам своего существования, хотя этот обратный переход и не был завершен.

Несмотря на низкие, по сравнению с Западом, стартовые условия, СССР предъявил самую амбициозную программу развития, нацеленную на рывок в сверхиндустриальное общество. В конце жизни Сталина этот рывок в своих общих чертах уже просматривался. В работе «Экономические проблемы социализма» вождь СССР писал о необходимости существенного сокращения рабочего дня с тем, чтобы каждый гражданин имел возможность получить хотя бы одно высшее образование. В идеале предполагалось два высших образования, о чем Сталин говорил на XIX съезде партии (1952 год). Развитию науки тогда уделялось огромное внимание, в школе, пусть и на факультативной основе, изучали логику и психологию, для чего были выпущены отдельные учебники.

Однако, новый информационный и сверхиндустриальный уклад был лишён новых политических форм, необходимых для его победы и преобладания. Причем Сталин отлично понимал необходимость широкомасштабных политических преобразований. После войны, по его указанию и под руководством секретаря ЦК А.А. Жданова, был разработан проект новой партийной программы. Он предполагал переход к прямой демократии – планировалось ввести выборы всех чиновников, всенародное голосование по всем важнейшим вопросам, предоставление законодательной инициативы – как общественным организациям, так и отдельным гражданам. В сочетании с национальным патриотизмом, стремительно возрождавшимся ещё с 1930-х годов, и многонациональной державностью (подразумевающей государствообразующую роль русского народа), это привело бы к возникновению совершенно новой, сверхиндустриальной советской и социалистической империи. Однако, начало «холодной войны» потребовало жесткой мобилизации советского общества, в условиях которой политические реформы стали невозможными. Преобразования были отложены, а потом о них «забыли». В результате, новый уклад оставался второстепенным, дополнительным к индустриальному, а победу одержал уклад «глобального капитализма», вызревший в 1960-1980-х годах, пожертвовавший своей колониальной системой и позаимствовавший у социалистического конкурента ряд его преимуществ.

В области национальных отношений СССР был устроен на принципах принудительного федерализма (федерализм был избран большевиками и заложен в основу территориальной структуры империи). Самым малым этносам большевики дали автономию, пробудив тем самым их самосознание. К сожалению, в этом аспекте обратный переход к имперскому мироустройству не состоялся, что значительно ослабило жизнестойкость державы[28]. В Советском Союзе курс на укрупнение административно-территориальных единиц с конца 30-х по 80-е годы привел к ликвидации наиболее эффективных и жизнеспособных мелких автономных единиц и искусственному выстраиванию унитарного этнического национализма в укрупненных республиках, что и стало причиной местами уродливых форм, которые приняло постсоветское пространство в ходе развала СССР. А ведь если бы в свое время советская власть прислушалась к федералистским проектам Трубецкого и Алексеева или – внутри страны – к проекту отца Павла Флоренского, написанному им специально для руководства СССР в тюрьме в 1933 году – катастрофу 1991 года можно было бы предотвратить грамотной имперской политикой в национальной сфере.

Вопреки распространенным доводам в пользу того, что СССР занимался сверхэксплуатацией сил и энергии русского народа в ущерб его воспроизводству, цифры демографии показывают, что на закате советской эпохи при общей численности населения СССР 286,7 млн. человек русские составляли 69,5% населения (199,4 млн. человек), в том числе великороссы – 50,6% (145,2 млн. человек). Удивительно, но эти показатели значительно (на пять процентов) превышают долю русских вообще и великороссов в частности в Российской империи 1897 года. С учетом огромных потерь русского народа в годы гражданской войны, коллективизации и Великой Отечественной войны, а также с учетом включения в состав СССР густонаселенного Узбекистана, не охваченного переписью 1897 года, весьма сложно объяснить усиление к 1989 году позиций русского народа (в пропорциях к суммарному населению Союза). Тем не менее, налицо факт: советская национальная политика позволила русскому народу спустя 70 лет после революции не только сохранить, но и упрочить свое положение[29], что кардинальным образом отличает российскую ситуацию от ситуации с развалинами Германской, Австрийской, Османской и даже Британской империй.

Что касается проекта создания качественно новой этнокультурной общности – советского народа – то этот проект был почти успешен в культурной составляющей и не вполне успешен в этнической составляющей. Некоторые народы ассимилировались, на поверхности общества, в узких его слоях происходило взаимопроникновение этносов, но в целом межэтнических браков было не слишком много, а процесс антропологического смешения не носил высоких темпов. В целом «красный проект» в России стал не проектом слияния этносов в новый расовый тип, но проектом братских и союзнических отношений народов, объединенных едиными культурой, языком, государственной и хозяйственной системой (образования и науки, здравоохранения, производства, единой армии, госаппарата и, конечно, компартии). По формуле сталинского времени во главе империи стоял «отец народов» (как вариант титула «отца отечества»), понятие, очищенное от какой-либо двусмысленности и адекватное имперской сущности[30].

Третий Рейх Гитлера, несмотря на высочайшее развитие в нем технологий, не был, в отличие от СССР, нацелен на рывок в сверхиндустриальный уклад. В нем доминировало представление о рядовом, «простом» человеке (о большинстве), как о глобальном муравейнике слуг, призванных отдавать большую часть выработанного (лично и коллективно) глобальной элите. Не случайно же сам Гитлер признавался, что для него идея нации обладает временной ценностью – «Придёт день, когда даже у нас в Германии мало останется от того, что мы называем национализмом. Над всем миром встанет всеобщее содружество хозяев и господ»[31]. В то же время доведенная до конца идея капиталистической элитарности сочеталась у нацистов с оккультизмом и неоязычеством, которые искажали традиционные религии и учения. Гитлер разделял людей на скотомассу и Богочеловечество. Именно эта подоплека мировоззрения нацистов породила жуткую, подобную ядерному взрыву, агрессию. Против неё, под флагом элементарного выживания, сплотились колониальные державы, и «постколониальный», но «недоинформационный» СССР. Советский Союз выступал за всесторонний гуманизм, за полную реализацию человеческого в человеке. В этом – его величайшая заслуга перед человечеством, которая выразилась в разгроме самой монструозной цивилизации – «коричневого Мордора».

В конце XX века на смену деколонизированным старым западным империям англосаксонский мир начал проектирование новых квази-империй, которые также носили мутированный характер. Главным претендентом на роль глобальной империи стали США, имперская самоидентификация которых имело место всегда (начиная, по крайней мере, с А. Гамильтона), однако чаще всего стыдливо прикрывалась демократической риторикой. Другим квази-имперским образованием эпохи после «конца истории» стала реализация проекта Евросоюза. Однако, данный проект продемонстрировал свою несостоятельность (о чем читайте доклад Изборскому клубу «Евросоюз – империя, которая не состоялась»). Сегодня в связи с негативным опытом Евросоюза в понятийный аппарат геополитики, помимо термина «несостоятельное государство», должен быть введен термин «несостоятельный полюс», недвусмысленно характеризующий провалившийся интеграционный проект с отдельными, территориально не совпадающими элементами субъектности (еврозона, визовое пространство, зона Лиссабонского соглашения). Неслучайно еще в 2001 году Foreign Policy предложил образ untied Europe – «развязанной Европы», вместо united – объединенной.

Наряду с раздувшейся североамериканской гиперимперией и симулякром европейской империи крупные частные компании Запада достигли такого уровня развития, когда стали транснациональными корпорациями (ТНК) и получили возможность подчинять себе государственные структуры и даже вести деятельность по созданию «мирового правительства», всемирного квазигосударства. Его создание (даже если в орбиту нового образования войдёт только часть стран) будет одновременно и логическим завершением индустриализма, выражающимся в перетекании власти политической во власть экономическую. Характерно, что в скором времени ожидается создание Зоны свободной торговли (ЗСТ) США и ЕС, причем интеграция будет происходить и на уровне властных структур – так, подразумевается формирование Трансатлантического политического совета, половину депутатов которого составят европейские, а другую половину американские парламентарии. Европарламент одобрил создание ТПС ещё в 2009 году, причем против выступили всего лишь несколько десятков депутатов. Безусловно, американская политическая элита будет рассматривать ЗСТ как поле для дальнейшего усиления американской гегемонии. Однако, в реальности, трансатлантическая интеграция создаёт почву для дальнейшего размывания национальных государств, с перспективой их последующего демонтажа.

Что касается феномена новой глобальной гиперимперии, то ее критики как «слева» (Негри и Хардт), так и «справа» (Ален де Бенуа) сходятся на том, что она стремится утвердить в планетарном масштабе «общество надзора», систему отслеживания отклонений людей от норм. К такому «контролю» де Бенуа относит всё, начиная с контроля за общением, – прослушивания телефонов, просмотров почты и т.д., – и заканчивая системами повсеместного видеонаблюдения, дронами, использованием различных электронных методов слежения, которые позволяют определять, где люди находятся, чем они занимаются, каковы их вкусы и взгляды. Таким образом, высокий уровень технологического развития и богатство общества сегодня прямо пропорционально связаны с его погружением в «новый тоталитаризм».

Базой строительства планетарной "Империи Свободы", ведущей глобальную, но не явную, сетевую войну против остального человечества, являются социальные, биополитические, информационные сети. Государство США оказывается в этой новой гиперимперии не столько субъектом, сколько орудием подлинного субъекта. Сетевой принцип мироустройства позволяет говорить о формировании внутри этой новейшей мутагенной социальной системы особых привилегированных сообществ («общин» информационной эпохи), представляющих собой не что иное как всевозможные меньшинства, разделяющие с империей ее главные идеологические принципы (приверженность постулатам политкорректности) а также преследующие аналогичный имперскому интерес – усиления угнетения большинства в странах мировой периферии, эксплуатация «отсталых» масс через их раздробление, дезинтеграцию, «массификацию» и атомизацию. В империи глобалистов есть место для социализма, но это социализм меньшинств, социализм, происхождение которого связано с идеями «парижского мая» 1968 и «пражской весны», «мировой хиппизм». В этом отличие «социализма» а ля Обама от социализма Чавеса.

С другой стороны, квази-социалистический компонент в этом мироощущении революций-2.0 и тотальной демократизации мира смыкается со своеобразным «квази-расизмом». Хардт и Негри пишут о том, что для новейшей гиперимперии характерен уже не имеющий отношения к этничности, цвету кожи и крови, абстрактный, небиологический расизм. Это расизм сетевого верхнего класса империи, «нации поверх наций», призванной стать высшей сверхчеловеческой кастой. В этом пункте мы видим глубинное совпадение стратегий Гитлера и современного транснационального гегемона.

4. САКРАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ ИЛИ ПЕРЕВЕРНУТАЯ ТЕУРГИЯ?

В том когнитивном тупике, в котором оказались имперские исследования в конце XX века, одним из выходов оказался подход к империям с точки зрения их религиозного фундамента. Этому посвящена целая литература, с большим или меньшим успехом применявшая религио-центричные подходы к империям[32]. Вместе с тем поиски генезиса и парадигмы той или иной империи в конкретных религиозных традициях и институтах зачастую приводят к фрагментарности в реконструкции имперского архетипа, хотя бы потому, что значительное число империй (включая Российскую) осознанно сделали свой выбор в пользу утверждения и культивирования многоконфессиональности и многорелигиозности. Само по себе это не означало отсутствия в империях ведущего религиозного института (Церкви) или отсутствия определяющего влияния на имперскую идею доктрины данного института. Однако, степень зависимости империи от ведущей религии разнится от империи к империи, от эпохи к эпохе, порою сводясь практически к небытию. В то же время наиболее монорелигиозные и прозелитические империи, как правило, оказываются «слабыми» именно в качестве империй. Наиболее же мощные, долгоживущие и политически состоятельные империи отличались веротерпимостью. Вообще в сфере духа физическая сила и внешняя власть – это всегда самый неавторитетный аргумент.

Наш ответ на вопрос о связи религиозного и имперского начала состоит в том, что империи так или иначе формировали собственное пространство священного, иногда тесно связанное с ведущей религией, но порою далеко отстраненное от нее или даже перегрызающее связующую их пуповину. Разгадка сущности империй заключается не в их религиозном основании, а в их сакральной вертикали, качественно своеобразном сакральном пространстве смыслов и целеполаганий, не совпадающем с горизонтами какой-либо религии. Неспособность имперских систем к выработке такого смыслового и ценностного пространства, склонность к подмене его философски-идеологическими построениями, либо прямолинейно-экспансионистскими миссионерскими программами, является признаком слабости и недолговечности такого рода империй.

Если бы сущностным признаком империи была единая религия, то мировоззрение империи было бы тождественно мировоззрению Церкви (религиозного института). Однако это не так. Империя не только способна соединять и примирять разные религиозные традиции в своем духовно-политическом пространстве, но и делает это, надстраивая над религиями собственно имперский духовный уровень, который нельзя назвать ни чисто идеологическим, ни однозначно религиозно-мифологическим.

Могут возразить, что сами по себе мутации империй в атеистическом XX веке ставят крест на разговорах об укорененности империй в сакральном. Однако такой небезупречный с точки зрения традиционных верований ученый как Доминик Ливен объяснял успех СССР тем, что в нем для формирования новой надэтнической идентичности был избран наиболее радикальный и амбициозный вариант: создания новой универсальной религии. Этим, по мнению Ливена, советская империя выгодно отличалась от других империй: Османской, которая попыталась в тех же обстоятельствах актуализировать ислам, Габсбургов, сделавших ставку на возрождение католицизма.

Рассмотрение советской идеологии как квази-религии вновь отсылает нас к мысли о типоформирующем для империи значении священного начала. Была ли советская квази-религия неким высшим по отношению к традиционной религии типом мировоззрения – это вызывает большие сомнения. Во всяком случае, советская квази-религия позволила русской цивилизации перескочить через духовный вакуум XX века, эффективно решая при этом задачу модернизации общества без утраты цивилизационной идентичности. Выполнив свое дело, эта квази-религия сошла со сцены, вновь предоставив возможность традиционным православию и исламу вернуться к выполнению своих миссий[33]. Так же как в традиционных империях, параллельно марксистско-ленинской догматике в СССР формировалась и созревала самостоятельная – собственно имперская – идентичность, со своей метафизикой и своеобразным пониманием общенациональных святынь. Кризис советского миропорядка был связан в том числе и с тем, что в 70-е – 80-е годы наметилось обострение конфликта между все больше превращавшейся в закосневшую скорлупу марксистской коммунистической квази-религией и сталинской всенародной сакральностью, от которой внутренне отвернулся советский истеблишмент. В такой ситуации возвращение к «нормам ленинизма» означало прикрытие саморазрушительной активности элитарных групп, пораженных вирусами западничества и «чужебесия».

В наиболее выверенном и полноценном виде империя разворачивается как самостоятельная духовная система, обладающая своей мистикой, своим представлением о связи империи и императора с высшими силами мироздания, о проекции небесного и трансцендентного в мир сей через посредство имперского экрана или – в более традиционном прочтении – имперской иконы. (В качестве «иконы Небесного Царя» понимался император в святоотеческом предании православия.)

В европейской истории империя Древнего Рима всегда рассматривалась как архетип. Нельзя обойти стороной тот факт, что разработанный в Риме культ империи носил специфически эзотерический характер (на основе эллинистического язычества), но при этом в своей экзотерической форме транслировался всем гражданам Рима как своего рода «гражданская религия». По выражению И.Бердникова, она не имела «смысла без римского государства <...> Римская государственная религия не имела в себе задатков к самостоятельной жизни помимо государства, потому что у нее не было задачи, отличной от задачи государства»[34]. Впоследствии, после принятия христианства в качестве государственной религии, ситуация изменилась – однако, несмотря на принятие столь сильной и радикальной религиозной доктрины, империя продолжала производить собственный сакральный смысл. Это проявилось в том, в частности, что христиане достаточно быстро восприняли старый посыл языческой империи на поддержание культа «божественного Императора», назвав его «святым Императором», «общим епископом» Церкви.

Хотя император может и даже должен быть носителем ведущей доминирующей религии, однако полное отождествление им этой религии с имперской сакральностью в конечном счете обедняет возможности империи по интеграции других культурных миров, сводя имперскую миссию к чисто религиозной. Евангелие, по завету Христа, должно быть проповедано по всей земле, однако с имперской точки зрения – это дело Церкви. Сама же империя не предрешает успех той или иной религиозной миссии, но живет по принципу, сформулированному во многих священных текстах: Бог для чего-то устроил многие народы и веры, и на то есть Его воля. Если бы Богу было угодно сделать империю орудием катехизации всего мира (как, например, считали испанские конкистадоры, насильно крестившие индейцев), возможно, он дал бы этой империи несокрушимую мощь. Однако в реальной истории все стремящиеся к мировому господству и духовной гомогенности империи терпели крушение. Агрессивно миссионерские имперские проекты в определенном смысле являлись предтечами современного проекта глобализации, который так или иначе навязывает другим народам и культурам формат жизни, несовместимый с сохранением традиционных ценностей этих культур.

В идеале император является не только политическим вождем своих подданных, но и персонификацией имперского культа. Поэтому империя в своей сущности вступает в парадоксалистские, в чем-то даже непримиримые отношения с религией. Одним из гармоничных ответов на эту сложнейшую проблему является идея халифата (тождества главы религии и главы империи) либо идея симфонии (равновесие державы и священства, принадлежность церкви империи и принадлежность империи церкви – император, правительство и основная часть элиты и чиновников принадлежат господствующей религии). В Византийской империи можно наблюдать своеобразную динамику от формы близкой к халифату к идеалу симфонии. Так, в ранней империи ромеев идеи царства и священства представлялись объединенно в образе царя-священника Мелхиседека, а с VII века эти же идеи передаются разделенно – в образах Моисея и Аарона[35].

Что касается Русского государства (империи Третьего Рима), то в нем прото-евразийская идея гармонии культур и религий нашла еще более ясное и осмысленное выражение, чем в двух первых Римах. Отчасти это объясняется прививкой веротерпимости от Золотой орды, отчасти связано с особенностями национального характера (русские в принципе более уважительно относятся к иным культурам и верам, чем римляне и греки)[36]. Идеал симфонии в России, несмотря на многочисленные попытки его достичь, оставался далеким от реализации.

Для живой развивающейся империи характерны напряженные, открытые, неокончательные отношения императора с Богом. Империя – это человеческий мир, открытый к небу. От Церкви его отличает то, что он включает в себя народы и культуры такими, какие они есть, чтобы защитить их от какого бы то ни было насилия – как от военно-политических, так и от духовных посягательств. В пределе империя является не только защитницей правой веры от других воинствующих религий, но и защитницей различных традиционных культов от разрушителя и нивелятора религиозных традиций (в исламе – Даджаля, в христианстве – Антихриста).

Одним из определений империи таким образом оказывается «собор вер», который должен трактоваться не как экуменический «Всемирный совет церквей», но как «имперское небо» – развернутый над народами и религиями общий купол, под которым они могут свободно развивать свои культуры и служить Богу, не притесняя друг друга. Империя позволяет им, не смешиваясь между собою, хранить крупицы своего духовного опыта и пронести свою самобытность до последних времен.

Этот же принцип применяется и к этнокультурным традициям. Внутри империи общение и взаимодействие «равных» не направлено на их ассимиляцию или растворение друг в друге. Идеальная империя не создает новую расу, а консервирует существующие расы и племена. Вместе с тем, в империи возможно и закономерно взаимное обогащение, особенно рельефно проявляющееся на уровне имперской элиты. Речь идет о формировании специфической культуры, где каждый, оставаясь самим собой, будучи приверженцем своей веры, бытового и нравственного уклада своей малой родины, узнает и осваивает опыт других. Имперский человек видит весь мир через призму имперской полифонии как «мира миров», он овладевает языками как различными способами и логиками описания жизни. Теоретически это может порождать осознание относительности всего и вся (путь глобализации, экуменизма и либерализма), однако для идеальной имперской системы свойственно воспроизводить «халкидонский принцип». Формула Халкидонского догмата о двух природах Христа – «неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно» (вариант перевода: «неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо»), – применяемая в других, небогословских сферах познания мира, выявляет себя как проекция халкидонского принципа. Именно такой проекцией выступает и метафизика державы-носительницы божественной правды и гармонии, в том числе и гармонии между различными религиями[37]. Россия продемонстрировала всему миру пример преодоления религиозного конфликта, имеющего более чем тысячелетнюю историю (гармония шиитов и суннитов на территории Азербайджана).

В момент крушения империи возникает попытка клерикальных кругов ревизовать традиционные имперские представления о порядке духовного мироустройства и демонтировать имперские сакральные смыслы. По мысли профессора М.Бабкина, патриархи, как и прочие архиереи, являлись в Российской империи подданными царя, то есть слугами Бога и царя; цари же – «слугами только Христа, и более никого». Оценивая поведение Церкви в 1917-1918 гг., Бабкин констатирует, что клерикальная иерархия стремилась юридически отделиться от "тела" православной империи, в том числе разграничить церковную собственность и "собственность" империи. Поэтому в Церкви крушение самодержавной монархии воспринималось многими с воодушевлением – оно казалось избавлением от царя (помазанника Божьего) как от своего "харизматического конкурента"[38]. Можно привести многочисленные примеры тех святых и подвижников, кто не разделял данное стремление, однако Поместный Собор 1918 года показал, что в целом оно было широко распространенным и вызвало даже кратковременную эйфорию среди духовенства. Часть участников процесса «развода» Церкви и Царства впоследствии раскаялись в содеянном, однако и до сих пор среди православных священников и интеллигенции распространен ревизионизм в отношении имперского типа сакральности[39].

Отрицание империи как языческого по своему происхождению явления, критика его с позиции религиозной чистоты мировоззрения в наиболее обостренном виде проявляется как полугностическое «гнушение» имперской и вообще мирской властью, а иногда и как отождествление ее с мировым злом. Так В.Л. Цымбурский, остроумно противопоставляя цивилизации и религии, называет «сакральные вертикали» первых обратными проекциями Града земного на плоскость Иного Града, тогда как религии являются «правильными» проекциями высшего Града на Град земной[40]. Однако в той же статье Цымбурский вдруг скатывается к релятивизму, утверждая, что одна цивилизация предстает перед другой «как разновидность хаоса, особо опасная, ибо целенаправленная и обладающая собственной «монструозной» рациональностью». То есть изнутри цивилизации не так ужасны, как снаружи, и в то же время Град земной в своих истоках так или иначе разоблачается как Град Дьявола[41]. Этот взгляд на империи и цивилизации напоминает мифопоэтические построения Даниила Андреева, писавшего об эгрегорах как психических эманациях больших человеческих коллективов, направленных в высшую духовную реальность, и в особенности напоминает его образ уицраоров как демонов великодержавной государственности[42].

На наш взгляд, социально-историческое зло проявляется не как эгоцентрическое отражение враждующих цивилизаций в зеркале друг друга и не как посягательство земного политического устройства на выстраивание самостоятельных сакральных проекций (ибо духовное искажение возможно в обоих направлениях – и в проекциях сверху вниз, и в отраженных проекциях снизу вверх). Зло выражается через смешение и взаимную аннигиляцию духовных полюсов, когда люди по тем или иным причинам «остывают» в качестве носителей своей веры и хранителей своих святынь, теряют различение своего и чужого, становятся равнодушными к собственному происхождению и в конечном счете утрачивают ясное представление об отличии добра от зла.

Двойственность двух фундаментальных типов империи – паразитарно-колониальной и космократической, о чем мы писали выше – отражает дуализм исторических потоков, описанный выдающимися мыслителями прошлого. Так А.С. Хомяков называл эти потоки «кушитством» и «иранством». Евразиец Н.Н. Алексеев построил концепцию двух типов империй – с ориентацией на имманентное и трансцендентное. Первая представлена семитами и Западной Европой, другая – наиболее полно проявилась в Индии, Китае, Иране. Первые, по мысли Алексеева, видят в государстве стремление к устроению для своих подданных благоденствия, «земного рая». Индусы, иранцы и туранцы, напротив, строили свои царства, сообщая им духовную сверхзадачу, идеал “царства блаженных”: “Задачей истинного царя является достижение состояния духовного просветления, которое он обязан передать и подданным”, “воспитание подданных в правде”[43]. Еврейская вера в земное Царство Божие в Новое время перевоплотилась в протестантскую и рационалистическую веру в «естественное право», основанное на некоем абстрактном «природном состоянии» человека.

В Русской доктрине в свое время отмечалось, что смысл жизни человека в «империях блаженных» заключался вовсе не в награде и не в воздаянии, которое ждет его после смерти: «Награда для него, если тут можно говорить о награде, состоит в том, что он здесь и сейчас приобщается к вечности, вера истинная и правда божеская прекрасны сами по себе, безотносительно загробных воздаяний. Правда и вера прекрасны потому, что вечны. В этом заключается сам смысл понятия “блаженный” – такой просветленный праведный человек несет свою “награду” в самом себе, и страдания, лишения этой жизни не способны отнять у него “блаженства”»[44].

При смешении «кушитства» и «иранства», «Царства благоденствия» и «Царства правды», при затемнении их различий, возникает перспектива «перевернутой теургии». В Новое время в Европе это смешение несовместимого проявилось в политических революциях и деятельности масонских и парамасонских структур. Если рождение христианства знаменовало перелом от деградированного ветхозаветного представления о смысле жизни и мечты о царстве Мошиаха к радикально отличному от него представлению о воскресении и обожении твари, обладающему высочайшим духовным потенциалом, то революции XVIII-XX веков вели, напротив, в мир постхристианской релятивизации духовных ценностей, к энтропии сакральных ориентаций.

В этом отношении империя как политическая структура, сдерживающая процесс разложения и смешения культур, сама по себе, безотносительно ее мировоззренческих предпочтений, оказывается более близкой для религиозного сознания и мира традиционных нравственных ценностей, чем идеалы республики, конституционной монархии, национального государства и т.п. Свобода, которую предоставляют массе людей либеральные силы в ходе эмансипации, недолго позволяет наслаждаться своими плодами, очень скоро она поворачивается к людям как они есть своей агрессивной стороной.

Подлинная империя, коренясь в метафизике ведущей религии, конструирует пространство принципиальной исторической открытости для неведомого. Трон императора Византии имел две половины, одна из которых была все время пустой – на ней лежал крест как символ того, что здесь должен сидеть подлинный Царь Мира, Христос. В иранском парламенте также сохраняется место для «сокрытого имама» шиитов – Махди[45].

Природа сакрального пространства империи и мистики императора коренится в том, что император должен постоянно жить в особом режиме – не столько текущей политики и злобы дня, сколько «Священной истории», свершающейся здесь и сейчас. В этом смысле император в силу сфокусированности на нем сакральной энергии империи является настоящим «понтификом», строителем мостов между землей и небом и он отделен от остальных людей не только своей миссией, но и в высшей степени напряженным сознанием вечности, присутствующей в нем и вокруг него.

Для верного понимания сакральной вертикали империи можно вспомнить концепцию П.А. Флоренского о многослойности сакрального времени, которая объясняет, что наличие такого особого императорского пространства и временного цикла вовсе не противопоставляет его пространству и времени религии, но соединяет их как два слоя, два вида сакрального. «В истории выделяется священная эра – своею эпохою, т.е. началом счета времени, - пишет Флоренский в «Философии культа». - Если пространство расчленено рядом отслаивающих одну часть от другой перегородок, то время – рядом временных же образований, ритмически объединяющих одну часть священного времени от другой, более священной. Ряд запретительных мер принят для того, чтобы уединить времена священнейшие от священных, а священные от мирских, мирские же – от греховных»[46].

Разница между двумя природами сакрального состоит в том, что имперская мистика утверждает божественное присутствие непосредственно – через прямую связь между личностью царя и личностями его подданных, через связь их всех в Боге безотносительно религиозной принадлежности. Связь эта базируется на высшем сакральном статусе царя и на клятве верности царю, носящей не секулярный (лишенный религиозного измерения), а священный характер, что может по-разному отражаться в разных религиях.

Таким образом, опираясь на опыт предков, сегодня мы можем уверенно говорить о том, что в Пятой империи должна быть осознанно выстроена мощная сакральная вертикаль, необходимая всем народам и религиям России, а также и народам других цивилизаций и культур. Новая имперская система на новом уровне воспроизведет модель совместного противостояния разложению и недопущению того, чтобы субъект разложения сеял рознь между духовными и политическими традициями. Такая модель должна работать не только внутри империи, но и между державами на основании признания консенсуса пусть не по набору ценностей (некоторые из которых могут отличаться), но по наличию общего базового доверия. Доверие будет покоиться на том, что у каждого из геополитических субъектов есть свои святыни. Уважение к святыням друг друга может быть достаточным основанием для союза против субъекта субверсии и разложения традиционных культур, совместного – глобального – ограждения себя и друг друга от сегодняшнего зла: такого как «радужная» эрозия, «оранжевая» анархия, «зеленое» мальтузианство.

Это гармония, в отличие от новейших проектов «религиозного экуменизма», является не какой-то внешней по отношению ко многим религиям и народам интеллектуальной конструкцией, а выстраданным опытом исторической России, доказавшим свою дееспособность форматом гармонизации мира, мирового общежительства.

5. ФУТУРОЛОГИЯ ПЯТОЙ ИМПЕРИИ

Империя в конечном счете определяется не личностью императора, не механизмом рекрутирования элит, не методиками интеграции, но своей высшей миссией, которая может быть сформулирована не сразу, но действовать внутри имперского народа как его «энтелехия». Мы полагаем, что такая миссия вне всяких сомнений при

Тэги: бытие., власть, геополитика., госуларственный, запад, запад., иднология, империи, империя, история, история., культура, миропорядок, новости., общество, общество., политика, политика,, пятая, россии, россии., российская, россия, события., социология, ссср, строй

Комментарии | Постоянная ссылка

Всплывающая Империя I.

2015-10-08 15:43:15 (читать в оригинале)

Всплывающая Империя

Доклад Изборскому клубу под редакцией В.В.Аверьянова

Россия управляется непосредственно Господом Богом.

Иначе невозможно представить, как это государство

до сих пор существует.

Граф Миних

Об «имперском переломе» и запросе на империю

2. Неуловимая сущность

3. Мутация империи

4. Сакральная вертикаль или перевернутая теургия?

5. Футурология Пятой империи

Заключение. Империя Халкидонского типа

Коллектив авторов: В.В.Аверьянов, А.В.Елисеев, В.И.Карпец, А.Ю.Комогорцев, В.М.Коровин, М.В.Медоваров, А.С.Тургиев, К.А.Черемных.

1. ОБ «ИМПЕРСКОМ ПЕРЕЛОМЕ» И ЗАПРОСЕ НА ИМПЕРИЮ

Разрушение Советского Союза прошло под аккомпанемент публицистических заклинаний о временности любой империи, о том, что все империи рано или поздно разрушаются. Происхождение этого мотива у идеологов и обслуги перестройки не так легко объяснить. В самом деле, что они хотели этим сказать? Ведь факт разрушения империй не опровергает ни того, что они востребованы человеческой историей, ни того легко доказуемого факта, что они являются более долговечными, чем другие политические формы. Если бы разрушители СССР взаправду захотели учредить на большей части его территории стабильное и жизнеспособное политическое устройство, то следовало бы вновь выбрать именно имперскую форму.

Может быть, конструкторы антисоветской идеологии почерпнули этот мотив у одного из главных гуру англосаксонской историософии Арнольда Тойнби? Тойнби в «Постижении истории» поражался необыкновенному упорству, с которым «универсальные государства» борются за свою жизнь, как будто они и есть «конечная цель существования», действительно Вечный Город, Бессмертная Империя. Тойнби признавал, что труднообъяснимая вера людей в бессмертие их держав, которая проявлялась даже после крушения империй, порой позволяла возрождать эти империи в новой форме, как будто «мертвая цивилизация и живая связаны между собой сыновне-отеческим родством»[1]. Эта вера сродни той, что, по евангельскому слову, движет горами. Не значит ли это, что заклинания о смертности империй в конце 80-х годов были призваны внушить позднесоветскому, а затем и постсоветскому обществу обратные убеждения, так сказать, вакцинировать его от «имперского синдрома»?

Другой мотив, связанный с предыдущим, и имеющий хотя бы какую-то внутреннюю логику, заключался в том, что империя как политическая форма в принципе уходит в прошлое, то есть попросту устарела. Действительно, XX век стал веком небывалых антиколониальных и национально-освободительных движений, в результате которых пали ведущие державы-метрополии от империи Габсбургов на Западе до царства династии Цин на Востоке, а затем с мировой карты исчезли колонии Великобритании, Франции и Португалии. В этой оптике СССР мог показаться последним образованием имперского характера, чем-то вроде реликта русского имперского проекта, получившего за счет левой революции отсрочку собственной гибели. Такую трактовку нередко можно встретить у неолиберальных публицистов – и теперь уже не только в отношении СССР, но и современной, путинской России, новый консервативный курс которой, как говорят некоторые, призван вновь отсрочить неизбежный и окончательный развал нашего государства, столь для них желанный.

Не в последнюю очередь разрушение СССР рассматривалось политическими элитами британского мира как своего рода «месть» за освободительное движение, которое было спровоцировано социалистическим блоком в его противостоянии с миром капитализма. В настоящем докладе мы приходим к выводу, что тезис о «конце всех империй» был справедлив по отношению к западным колониальным империям Нового времени, а потому западные идеологи и ученые спроецировали его и на «восточные» державы. Это была «месть» не только политическая, но и, в некотором роде, методологическая, поскольку западный человек разочаровался в своих империях, убедительно продемонстрировав себе и всему миру свою «имперскую несостоятельность». Так называемый «викторианский синдром», который крайне болезненно переживала британская элита в 60-е – 70-е годы XX века, до сих пор не изжит. К примеру, воссоединение России с Крымом отзывается имперскими фантомными болями (принц Чарльз, встречаясь с меджлисом крымских татар, декларировал собственное родство с крымскими ханами). Дополнительная фантомная боль провоцируется тем фактом, что Крым не стал-таки яблоком раздора между Россией и Турцией.

Антиимперский и антиимпериалистический пафос коммунистов и социалистов первой половины века был взят на вооружение неолибералами. До сих пор в представлении западной политологии, во многом наследующей штампы «революции 1968 года», империя сводится к захвату ресурсов, подчинению слабых государств и ограблению населения. Но на практике «молодежный класс» мобилизуется часто против правительств, старательно внедряющих демократическую модель с разделением властей, в то время как реальные вассальные диктатуры (напр., монархии Персидского залива) получают «иммунитет».