|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

Адмирал А.А. Попов.

2015-09-22 18:11:52 (читать в оригинале)

22 сентября (4 октября) 1821 года - день рождения Андрея Александровича Попова.

Известный русский флотоводец, адмирал, кораблестроитель, инициатор и активный участник создания русского броненосного флота Андрей Александрович Попов по праву входит в плеяду самых выдающихся деятелей военно-морского флота России. Важнейшей отличительной чертой всей его многогранной деятельности явилась поразительная способность гармонично сочетать научную и конструкторскую работу в кабинетах с деятельным участием в постройке кораблей на стапелях. Более того, он много лет провел в плаваниях, командуя кораблями и эскадрами, которые решали сложнейшие и ответственейшие задачи, начиная с крейсерских операций русских пароходов во время Крымской войны и кончая установлением дружественных отношений с Северо-Американскими Соединенными Штатами (ныне США) в 1863-1864 годах.

Андрей Александрович родился в Санкт-Петербурге. Его отец А.А. Попов, выдающийся русский судостроитель, возглавлял в то время Охтинскую верфь. Вполне понятно, что интерес к судостроению и первые познания в этой области были приобретены Андреем Александровичем еще в раннем детстве. В 1838 году Андрей Александрович успешно закончил Морской корпус и получил первое офицерское звание - мичман.

Молодой офицер был направлен на Черноморский флот, который в то время участвовал в боевых действиях на Кавказе. Горские народы под руководством Шамиля, подстрекаемые Турцией и Англией, вели затяжную войну против России. Черноморский флот поддерживал операции нашей сухопутной армии. При высадке одного из десантов отличился мичман А.А. Попов. Характерно, что этими операциями флота командовал контр-адмирал М.Н. Станюкович - отец будущего писателя Константина Михайловича Станюковича, который, в свою очередь, постигал морские науки под руководством контр-адмирала А.А. Попова.

Константин Михайлович с большим уважением относился Попову. Его черты можно обнаружить у многих героев знаменитых морских рассказов, однако особенно ярко, полно и впечатляюще образ Попова удался ему в повести "Беспокойный адмирал". Здесь Андрей Александрович предстает перед нами как умный, благородный, талантливый и гуманный адмирал и воспитатель молодых офицеров флота. Однако все эти ценнейшие положительные качества уживались в нем с чрезвычайно буйным, вспыльчивым и неукротимым характером.

В 1849 году начальником штаба Черноморского флота был назначен контр-адмирал В.А. Корнилов. Предвидя возможность войны с Турцией, он поручил командиру вооруженного парохода "Метеор" лейтенанту А.А. Попову обновить опись укреплений Босфора. К 1853 году, т.е. к началу Крымской войны, Попов составил подробные отчеты об укреплениях Босфора и всего западного побережья Черного моря, а также устья Дуная вплоть до города Рущука.

Сразу после начала войны с Турцией Черноморский флот действовал активно и наступательно. А.А. Попов состоял тогда офицером по особым поручениям при штабе В.А. Корнилова и П.С. Нахимова. Он командовал операциями пароходов на коммуникациях турок и, будучи командиром парохода "Эльбрус", а затем "Андия", уничтожил 6 транспортных судов противника. В начале сентября 1854 года, командуя пароходом "Тамань", он прорвался из находившегося в блокаде Севастополя и пришел в Одессу, а затем в Николаев, уничтожив при этом одно турецкое судно.

Затем А.А. Попов вернулся в осажденный Севастополь и сразу включился в работу по укреплению его обороны. Под его руководством было установлено боновое заграждение у входа на севастопольский рейд и налажена перевозка войск пароходами через бухты Севастополя. Деятельное участие принимал Попов в установке морских орудий на бастионы вокруг города, а затем обеспечивал артиллерийское снабжение всей линии обороны. За отличия при обороне Севастополя А.А. Попов был награжден несколькими орденами, золотой саблей с надписью "За храбрость" и произведен в капитаны 1 ранга.

В 1856 году Андрея Александровича командировали в Архангельск для руководства постройкой 6 винтовых клиперов. С этого назначения началась его бурная и успешная деятельность в области кораблестроения. В 1861 году он стал членом Морского ученого и Кораблестроительного технического комитетов, а также произведен в контр-адмиралы. Одновременно он был назначен командующим эскадрой, которая направлялась для несения службы в Тихий океан.

Командуя этой эскадрой, А.А. Попов принял участие в исключительно важной для нашей страны и для флота экспедиции русских кораблей в Северо-Американские Соединенные Штаты (САСШ, ныне США). В сентябре 1863 года эскадра А.А. Попова пришла в Сан-Франциско, а атлантическая эскадра под командованием контр-адмирала С.С. Лесовского пришла в Нью-Йорк. Эта экспедиция сорвала планы Англии и Франции по развязыванию войны против России и предотвратила их вмешательство в гражданскую войну в САСШ на стороне южан. Она явилась мощной политической и моральной поддержкой правительства А. Линкольна и заложила основы многолетних отношений дружбы и взаимопомощи между Россией и США.

По возвращении из этой экспедиции А.А. Попов приступил к работе по созданию мощного броненосного флота России. Начало было положено строительством канонерской лодки "Смерч". Затем А.А. Попов принимал участие в испытаниях подводной лодки И.Ф. Александровского и внес ряд существенных усовершенствований в ее конструкцию. Важным этапом в деятельности Попова стало проектирование и постройка броненосца "Петр Великий". Он был заложен в 1869 году и стал сильнейшим броненосцем мира.

Однако больше всего дискуссий вызвало строительство А.А. Поповым круглых броненосцев береговой обороны (поповок). Сама идея строительства круглых судов не была принципиально новой. На протяжении всей истории развития броненосцев происходило последовательное увеличение их ширины по отношению к длине. Это позволяло увеличить вес и объем монтируемого на корабль вооружения и механизмов. А.А. Попов довел эволюцию броненосцев до ее крайней формы.

В то время приоритет Попова в этой области оспаривался судостроителями ряда стран. Однако он осуществил эту идею на принципиально новой основе. Андрей Александрович построил свои суда не с полукруглым днищем, как это пробовали делать в других странах, а плоскодонными, с малой осадкой, чтобы они в полной мере отвечали своему прямому назначению - защита береговых объектов, крепостей, портов проливных зон и устьев крупных рек. В Англии оценили это новшество и серьезно обсуждали его достоинства, а у нас явно преобладала едкая критика. Во всяком случае, дискуссия по этому вопросу продолжается до сих пор.

Во всех сферах своей разнообразной деятельности А.А. Попов проявлял кипучую энергию, всегда был душой предан делу и умел вдохновлять к работе своих помощников. Однако он был крайне вспыльчив, терял самообладание и в сердцах нередко оскорблял подчиненных. Потом он сожалел о своих выпадах и старался загладить их. Он добивался немедленного осуществления своих идей, а потом сам от них отказывался, осознав их неудачность.

Однако это нисколько не умаляет его заслуги как флотоводца и кораблестроителя. Прекрасное знание нужд флота и проблем кораблестроения позволяли ему остро чувствовать основополагающие тенденции в развитии военно-морского дела и снискали ему большой авторитет среди моряков и судостроителей всего мира.

Владимир Додонов

ertata

Тэги: а.а.попов, авиация., адмирал, армия,, биографии, биографии., вов., военная, интересное., история, история., кораблестроение, культура, люди, люди,, непознанное., оборона, россии, россии., российского, севастополя, судостроение, судьбы, судьбы,, флот, флот,, флотоводцы

Комментарии | Постоянная ссылка

Подземный исполин.

2015-09-22 17:31:03 (читать в оригинале)

Подземный исполин. Здесь рождается ядерное топливо, аналогов которому нет в мире

Еще совсем недавно здесь была гигантская пещера – «вырубка», как называли этот подземный лабиринт сами его хозяева. Я стоял на краю и, казалось, пропасть разверзлась у меня под ногами. Было и страшновато смотреть на этого подземного гранитного исполина, а с другой стороны в душе рождалась гордость за то, что мы способны создавать такое! «Я всю жизнь работал на войну, а теперь хочу хотя бы немного поработать на мир», – сказал тогда директор завода.

Сегодня, три года спустя, все выглядит уже иначе.

Город атомщиков Железногорск в недалеком прошлом был «Красноярском-26» – легендарным подземным атомным комбинатом в Сибири, где вырабатывался плутоний для нашего ядерного оружия.

– Сейчас вы увидите нечто фантастическое! – предупреждает меня Владимир Алексеевич Глазунов, директор мощного Радиохимического предприятия, которое находится глубоко под землей в отрогах Саянских гор. Это его детище, которое еще три года назад было на бумаге, а теперь заполнило ту самую «вырубку», так поразившую меня тогда своим масштабом.

Почти семьдесят лет назад здесь начал создаваться уникальный комплекс, состоявший из атомных реакторов и завода то производству плутония. Именно Горно-химический комбинат обеспечивал безопасность нашей страны, и его роль в создании ядерного щита переоценить невозможно.

Но потом наступили иные времена. Реакторы остановлены, радиохимическое производство сокращается… Казалось, завод вот-вот прекратит свое существование.

Тоннелей в «Горе» столь много, что в свое время она по протяженности их соперничала разве что с метро Москвы. И что любопытно: мало тупиков, рано или поздно каждый из тоннелей приводит «к свету» – из «Горы» вырывается электричка, она везет подземных работников в город, где просторно, светло и очень красиво. Именно этим людям представилась возможность не только сохранить свои предприятия, но и дать новый импульс развитию всей атомной промышленности страны.

Речь идет о замкнутом цикле ядерного топлива. Еще до недавнего времени это была «ахиллесова пята» атомной энергетики – что делать с отходами, как перерабатывать отработавшее ядерное топливо, каким образом использовать плутоний?

Ответ на эти вопросы получен именно здесь, под землей. Директор с гордостью показывает нам цеха, установки, печи, автоматические линии, всевозможные устройства и комплексы. И все это ради получения уникального ядерного топлива для сверхмощных «быстрых» реакторов. В частности, для БН-800, который недавно пущен под Екатеринбургом.

Речь идет о МОКС-топливе.

На протяжении десятилетий его пытаются получить атомщики разных стран – французы, американцы, англичане, японцы. И всех постигают неудачи! Чуть дальше других продвинулись французы, но… загадочная жар-птица улетает, лишь иногда оставляя охотнику свои перья…

Нам же удалось не только ухватить ее за хвост, но и поймать!

Подробно рассказывать о том, как все сделано, нельзя, хотя французы и американцы очень хотели бы это узнать. Но теперь дорога в «Гору» им закрыта – сами ведь ввели санкции против России и свернули сотрудничество. Теперь предстоит им покупать (это в «лихие 90-е» они все забирали из России задаром или дешево!), а подобные технологии стоят очень и очень дорого. Наконец-то, мы начали понимать, как безумно глупо мы вели себя, рассчитывая на добропорядочность «дяди Сэма», то есть на то, чего и в помине никогда не было.

Пожалуй, директор подземного завода это знает лучше других – все-таки уникальным делом занимается всю жизнь.

И об этом шел наш разговор, пока мы знакомились с цехами, где рождается МОКС-топливо.

Я спросил Владимира Алексеевича:

– Можно ли считать, что в жизни завода наступил поистине революционный скачок?

– Пожалуй, можно и так сказать. Наравне с созданием нового производства мы занимаемся выводом старого…

– Что вы имеете в виду?

– Вывод из эксплуатации – это очень серьезный процесс, который по своей сложности и объему не уступает созданию нового производства. Радиохимическое предприятие нельзя просто закрыть на замок и уйти.

– Сколько лет проработал завод?

– С 24 апреля 1964 года. Более полувека…

– Это сколько же вы плутония наработали!

– Есть люди и организации, которые это точно знают. А я говорю: «Достаточно!». Данный завод и был создан для того, чтобы достичь паритета по ядерному оружию с американцами. Впрочем, не только с ними, так как у французов и англичан тоже оно было, и наша задача состояла в том, чтобы плутония хватило на всех…

– То есть ваш завод был настолько мощным, что заменял сразу несколько?

– Сначала планировалось разместить под землей четыре нитки, но, к счастью, нашими учеными были разработаны новые технологии, которые позволили обойтись всего двумя – Б1 и Б2, которые обеспечили полностью потребности в оружейном плутонии.

– Причем, насколько я знаю, это был самый «чистый» радиохимический завод, не так ли?

– Да. Первые заводы были на «Маяке» и в «Томске 7», они шли чуть впереди, а потому ошибки и недостатки, которые там проявлялись, здесь удавалось исправлять. Так и должно быть. Те, кто идет за нами, должны быть лучше и умнее.

– Признайтесь: были крупные аварии?

– Прямо скажу, не было! Я был и на «Маяке», и сорок лет проработал в «Томске 7», и уже восемь лет здесь – крупных аварий не было. Инциденты случались, но не аварии.

– Как же удалось избежать их?

– Помогла политика, которая проводилась Министерством среднего машиностроения. А она заключалось в системе, которая культивировалась: завод что-то разработает и сразу составляет отчет, который рассылается на родственные предприятия. Все занимались изучением опыта своих коллег. А потому и ошибки первопроходцев не повторялись – будь то недостатки в конструировании того или иного аппарата, или оплошность персонала… Помню в цехе, которым я руководил позже, случилась беда: сильно пострадал один из рабочих. Об этом инциденте доложили даже Брежневу. Он распорядился – ничего не жалеть ради спасения человека. В сутки тогда на медицинские препараты требовалось семь тысяч долларов. Деньги, естественно, были выделены, и человек остался жив. Правда, лишился рук…

– Цепная реакция?

– Очень сильное излучение… Случай описан подробно. Есть даже такой специальный труд по всем аналогичным случаям у нас и в Америке. Опубликован он еще в советское время…

– Три здешних реактора долгие годы нарабатывали разные материалы, а не только плутоний. Реакторы остановлены более десяти лет назад, а вы все продолжаете работать?

– Завод создавался для переработки облученных стандартных блоков. По весне 2013 года последний блок мы опустили в реактор-растворитель. С той поры у нас облученного материала нет. Сейчас мы перерабатываем обыкновенное урановое сырье. Это закись-окись, металлический уран и так далее. Постепенно те две нитки, которые есть у нас, выводятся из строя.

– А почему потребовалось новое производство?

– Может показаться странным, что завод, который занимался рефабрикацией, теперь решил заниматься фабрикацией, то есть обратным процессом. Если бы этот проект осуществлялся не у нас, то несколько сотен человек пришлось бы уволить. Причем это радиохимики, специалисты высочайшей квалификации. Это была бы трагедия для тысяч людей – я имею в виду и семьи специалистов. Кстати, аналогичная ситуация уже возникла в Северске. Там работает мой сын, в том цехе, которым я когда-то руководил. Он рассказывает, что веселый и счастливый Северск постепенно превращается в угрюмый, злой город. Томск, что находится рядом, всех желающих обеспечить работой не может. И то, что происходит там, печально. А наш Генеральный директор добился, чтобы организовать новое производство у нас, тем самым на десятки лет он обеспечил работой коллектив завода. Низко поклониться ему надо за это! То есть, у нас есть специалисты. Это раз. И вторая причина, почему новое производство располагается здесь, это замыкание ядерного топливного цикла, то есть хранение, переработка и создание нового топлива. И все это в одном месте!

– То есть, спасаете атомную энергетику?

– По сути – это так!

– Я видел пустые выработки всего три года назад, а сейчас в них уникальное оборудование. Как вам это удалось?

– Наша земля никогда не оскудеет талантами. Все уникальное оборудование было сделано на наших заводах, нашими руками в Москве, Санкт-Петербурге, в Подмосковье, в Сибири, на Урале и так далее. География очень широкая. Наш научный руководитель – это ВНИИНМ имени академика А.А. Бочвара…

– Знаменитая «Девятка»?

– Да, это там разрабатывалась наша первая атомная бомба и все материалы для атомной промышленности. Как и во времена Средмаша, сейчас собралась команда, которая работает в едином порыве – от лаборанта до доктора наук. Это уже традиция.

Приезжал из «Девятки», помню, к нам В.И. Волк. Он был простым научным сотрудником, а я лаборантом высшей квалификации. Он сразу же требовал меня, и мы работали с ним бок о бок круглосуточно. Сейчас он доктор наук, известный ученый, но отношение к делу такое же, как в молодости. Сегодня многие люди вовлечены в проект создания нового топлива, и все работают с энтузиазмом. Совсем как когда-то.

Очень жаль, что не ценят у нас таких людей, которые могут решить любую научно-техническую проблему. И создание МОКС-топлива – пример тому. МОКС-топливо – это смесь оксидов урана и плутония. С американцами было соглашение, чтобы вывести из эксплуатации плутоний, в котором нет необходимости. А куда его девать? Просто так его не выбросишь, не уничтожишь. Да и материал очень ценный – энергии в нем много. Плюс к тому есть и обедненный уран, которого в процессе создания ядерного оружия накопили очень много – миллионы тонн. А почему бы не соединить обедненный уран и плутоний? Новое топливо можно использовать в «быстрых реакторах», оно сгорает очень эффективно. В нем воспроизводится плутоний, который вновь смешивается с ураном и вновь поступает в реактор. Получается почти вечный двигатель. Фантастика? Нет. Такие реакторы уже работают в нашей стране, а недавно вступил в строй реактор БН-800, его мы и должны обеспечивать МОКС-топливом.

– Нас сразу предупредили, что нигде нельзя фотографировать: на этой нитке, мол, везде новшества, которые необходимо патентовать. Неужели действительно везде ноу-хау?

– Верно. Американцы ждут-не дождутся, пока мы все не сделаем, чтобы попытаться потом все забрать. Надеюсь, что такого уже не случится. На данном этапе мы пока выигрываем у всех, в первую очередь, у французов. Работа очень сложная, так как плутоний материал весьма оригинальный. К примеру, оружейный плутоний мы можем поставить на этот стол и экспериментировать с ним, только перчатки нужно надеть, чтобы защититься от излучения. К сожалению, с энергетическим плутонием все иначе. Его излучение мощное, букет короткоживущих изотопов. Он даже разогревается от собственного излучения.

– Но оружейный тоже ведь теплый.

– Но не настолько. Поэтому вокруг аппаратов толстые стены, биологическая защита мощная. В помещение не зайдешь, пока не вытащишь из камеры продукт. Тут требуется очень сложная автоматика. Если при производстве твэлов с урановыми таблетками работать еще можно, то девочки сидят на сборке и наполняют таблетками стержни, а здесь такое невозможно. Значит, мы должны научить работать автоматику.

– Вы прошли путь от стажера до директора крупнейшего в стране завода. Когда было труднее всего?

– Когда был начальником цеха. Его структура была такая же, как сегодня на заводе, то есть – экономист, главный приборист, главный механик, главный энергетик, - короче говоря, своего рода минизавод. 327 человек. И там меня научили «старички», которые всегда говорили так: «если хочешь получить желаемое, требуй невозможного». А вообще, думаю, что при разработке любого проекта обязательно надо назначать ответственного за его выполнение, Главного конструктора, и наделять его всеми правами – от назначения премий до выговоров любому должностному лицу, от права назначать исполнителя до его увольнения и так далее. И тогда можно уже спрашивать с человека.

О директоре Радиохимического завода говорят как о человеке жестком, мол, всегда добивается своего. «Простодыр» – любимое определение Глазунова каждого, кто не умеет работать, держать свое слово, кто любит бахвалиться. Так называет он и тех, кто любезничает перед американцами, которые по соглашению о прекращении производства плутония все еще приезжают на реакторный завод, где находятся остановленные реакторы.

Подземный проспект разделяет два предприятия. Проходная Реакторного справа, а слева – Радиохимического.

Спрашиваю у Глазунова:

– Как это вы не боитесь американцев к себе пускать?

Улыбается:

– Пользуются нашей раздевалкой и душевыми кабинами, а дальше – ни шагу! А будь моя воля, то дальше госграницы я их не пускал бы…

И это правильно – дружба-дружбой, а табачок врозь.

Владимир Губарев. г. Железногорск, Красноярский край

ertata

Тэги: атом, бн-800, железногорск, интервью, красноярск-26, мирный, мокс-топливо, новости., росатом, россии, россии., россия, сделано, сми., события., техника, технологии, технологии.

Комментарии | Постоянная ссылка

Ду ю спик инглиш?

2015-09-21 17:22:16 (читать в оригинале)

Иностранный язык, как идея

«- Речей не слушает, будто я дура последняя... "Ты бы чего по гиштории почитала... По-голландски, по-немецки учить..." Пыталась, не понимаю ничего. Жену-то, чай, и без книжки любят...»

Алексей Толстой «Пётр Первый»

Одна из популярнейших тем осени – введение второго иностранного языка в качестве общеобязательного школьного предмета. Вовсю цитируются слова Дмитрия Ливанова, подчеркнувшего, что «… иностранные языки занимают достойное место в объеме школьной программы. Это не просто средство общения, но и средство развития памяти, интеллекта ребенка…». Как всегда, мнения разделились – одни полагают, что сие прекрасное начинание; другие - резонно подмечают бессмысленность изучения французского или немецкого, ибо давным-давно пора штудировать китайские иероглифы или арабскую вязь: мы же дружим с развивающимся и крепнущим Востоком, а не с продажно-лживой старухой-Европой! Третьи полагают, что наши дети и по-русски - то калякают с миллионом грамматических ошибок. Лучше уж не тратить время, деньги, нервы и прочие полезные ресурсы на второй-французский (безусловно, красивый и утончённый!), а как следует заняться родным правописанием – всеми этими «жи-ши», «ни-не» и «-тся-ться». Стеклянный-оловянный-деревянный и в придачу к ним - серебряный. Возможно, те скептики где-то очень сильно правы - грамотность нынче не в моде. Так, сын одной моей знакомой умудрился сделать несколько ошибок в слове… «замуж». У него получилось креативно-феерическое построение «за мушь». Аж два слова, из которых второе совершенно не поддаётся логическому осмыслению. Что характерно, мальчик не дебил и даже не отпетый двоечник, как можно было бы огульно предположить, а вполне успевающий школьник. Тихий, толстый, домашний, увлечённый гаджетами. Учащийся некоего …престижного лицея, где, как раз-таки, и преподаются два ин-яза. Я не берусь угадывать, на каком уровне находится его британо-галльская грамотность, но мне почему-то кажется, что и там он выдаёт роскошные перлы.

Лично я готова подписаться под каждым словом Дмитрия Ливанова – он прав, когда утверждает, что всякий новый язык, равно как и любое знание, это – средство развития. Любимый же многими вопросец: «А пригодится ли это в жизни?» я считаю излишним и даже вредным, ибо если так рассуждать, то для комфортного бытия вполне достаточного уметь считать деньги и читать лейблы. Остальное же – хоть вирши Пушкина, хоть тригонометрию – вполне можно вышвырнуть за ненадобностью, а по поводу биологии прямолинейно вопросить: «Я что, в хирурги готовлюсь?» На том и порешить.

Иностранный язык – не просто цивилизационный код, но и целая вселенная. Конечно, можно всё и вся прочитать в переводе, но, только, зная подлинник, вы уловите игру слов или юмор. Вот, допустим, название пьесы Уайльда «Как важно быть серьёзным» - The importance of being earnest. Напомню, что весь юмор там вертится не только вокруг пресловутой серьёзности, но и вокруг имени Эрнест (написание – Ernest, однако, звучание сходно). Вот этот двойной смысл – как важно быть Эрнестом - можно осознать только, читая вещь в оригинале. Или вот. Знаменитейшая вещь Вирджинии Вульф «Орландо» - это не просто странноватое, полуфантастическое повествование о некоем вечно живущем существе; это ещё и своеобразная история британской литературы и основных литературных стилей: от елизаветинских времён - до авангардных 1920-х годов. Воссоздавая очередной виток в бытии Орландо, авторша каждый раз «подделывает» свой слог под ту или иную эпоху, поэтому, не зная, как излагали английские авторы конца XVI – начала XX века, вы не уловите главной сути этой парадоксальной книги. Безусловно, переводы – прекрасны, и волшебство в них присутствует, но исчезает глубокий, непередаваемый фон. Могу привести и такой пример – «О, дивный новый мир!» Олдоса Хаксли – это наилучшее воплощение духа Art Deco в литературе. Если читать сие по-английски. Мгновенно видятся дамочки Тамары Лемпицки, безумные нагромождения «Метрополиса», фантазии Ле Корбюзье и прочая завораживающе-устрашающая красота межвоенного времени. И таких примеров можно привести очень много. Для меня иностранный язык – это способ постижения иной культуры, а не возможность болтовни в лондонском пабе или в миланском бутике. У вас, безусловно, могут быть иные мысли на сей счёт. Для кого-то знание иноземных оборотов нужно только для того чтобы в случае нужды проблеять: «Мсье, жё нё манж па сис жур» и далее «Гебен зи мир битте-е-е». Как вы помните, Воробьянинов изучал в гимназиях те самые два общеобязательных языка (безусловно, наряду с латынью и греческим).

Но вернёмся, однако, к теме школы. Если сводить обучение только к схватыванию житейских премудростей и всего того, что «стопроцентно пригодится» для жующего существования (жё не манж па…), то школа вообще не нужна. Человек учится, дабы ощущать ритм бытия, считывать идеи, генерировать мыслеформы, а уж будет ли он использовать химические формулы, исторические даты или французскую поэзию – вопрос личного выбора. Кстати, если уж мы вспомнили Ипполита Матвеевича, то нелишне добавить, что именно владение иностранными языками всегда отделяло русскую аристократию, а впоследствии – образованную прослойку от простолюдинов. Вся наша литература, так или иначе, касается этой темы – в каждом хрестоматийном повествовании мы находим многочисленных княжон и уездных предводителей, произносивших «…русский Н, как N французский» и читавших у себя в деревне аглицкие газеты.

Как вы помните, всё началось с Петра Великого – именно он заложил основы нашего неуёмного европоцентризма. Правда, он смотрел в сторону города Амстердама вовсе не с целью разглядеть там шикарные парики, пышные кружевные жабо и дамские причёски а-ля фонтанж. Основная задача - обучиться современному кораблестроению, физике с математикой, а заодно – политесу, принятому при дворах западных монархов. В начале XVIII столетия предпочтение отдавалось голландскому, немецкому и английскому языкам. То была ориентированность на работу и - сотрудничество с североевропейскими мастерами. Но со временем русский социум - как, впрочем, и весь тогдашний цивилизованный мир - повернулся в сторону Версаля и занял прочные галломанские позиции.

В эпоху Елизаветы Петровны – кстати, обожавшей всё французское - возникло понятие «петиметр» (фр. ‘petit-maître’ – букв. «господинчик»). Так называли стильно одетых, светских молодых мужчин, стремящихся произвести впечатление своим шикарным платьем и изысканными манерами. Петиметр выражал свои нехитрые мысли исключительно по-французски и презирал «варварский» язык своих предков. Литератор и общественный деятель Иван Елагин высмеивал господинчиков в своих произведениях, провозглашая, что подобные молодые вертопрахи – позор Отечества: «И, следуя во всем обычаям французским, / Быть в посмеяние разумным людям русским…». Неуёмных франкофилов критиковал и Александр Сумароков. В его комедии «Пустая ссора» можно прочитать диалог петиметра и кокетки. Неумные и малограмотные, они говорят на забавной смеси русского и французского языков.

«-Вы так мне флатируете, что уж невозможно.

- Вы мне не поверите, что я вас адорирую.

-Я этого, сударь, не меритирую.

-Я думаю, что вы довольно ремаркированы быть могли, чтоб я опре де вас всегда в конфузии».

Кстати, примерно так болтали и …советские стиляги 1950-х, но только с одним отличием – они использовали англицизмы (шузы – ботинки, хеток – шляпа, фазер – отец и так далее).

А вот и молоденький дворянин Иванушка из комедии Дениса Фонвизина «Бригадир», который прямолинеен, как любой персонаж эпохи классицизма: «Madame! Я благодарю вас за вашу учтивость. Признаюсь, что я хотел бы иметь и сам такую жену, с которою бы я говорить не мог иным языком, кроме французского. Наша жизнь пошла бы гораздо счастливее». Но вскоре версальская монополия была нарушена, ибо в России началась англомания. В Москве в 1772 году торжественно открывается Английский клуб; аристократы украшают свои усадьбы на аглицкий манер и выписывают лондонские журналы с описанием безумных технических новинок. Отныне русское дворянство условно делилось на галломанов и англоманов, посему французских гувернёров самым нахальным образом потеснили английские мисс.

Помните «Барышню-крестьянку» Лизу, которую отец называл не иначе, как Бетси? У этой очаровательной деревенской дворяночки имелась и мисс-наставница мисс Жаксон (безусловно, Джексон, ибо Пушкин по привычке окрестил её на французский манер). Англоманом был и Евгений Онегин, который не только подражал Джорджу Браммеллу – родоначальнику дендизма, но и читывал Адама Смита. Итак, в хорошем обществе стало принято говорить по-французски и по-английски. Интересно, что тот же Пушкин, описывая свою Татьяну «русскую душою», замечает, что «она по-русски плохо знала», поэтому самое популярное, хрестоматийное, бесконечно цитируемое письмо к Онегину было написано по-французски… Ещё один незабываемый пример. Так, господин Чацкий гневно произносит: «Воскреснем ли когда от чужеземных мод, / Чтоб умный, добрый наш народ, / Хотя по языку нас не считал за немцев…». Они по-русски плохо знали. Именно поэтому впоследствии возникли закономерные теории, гласящие, что аристократия и простолюдины – это два различных этноса, говорящие на разных языках. Знатные люди – на франко-английской смеси; крестьянство – собственно, на русском. Или вот - «Анна Каренина». Русский человек Стива женат на русской же дворянке Долли, у которой есть сестрица Кити. Светской жизнью заправляет пресыщенная львица Бетси Тверская…

Да что говорить о бомонде? Любой затрапезный помещик старался выписать для своих деток иноземного учителя или гувернантку. Помните чеховскую «Дочь Альбиона»? «Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. <…> Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил. А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил». В гимназиях и реальных училищах изучали французский и немецкий языки, поэтому русская литература второй половины XIX – начала XX века обогатилась колоритными образами «немцев» и «французов».

После 1917 года ситуация кардинально изменилась – постижение языков сделалось частью …грядущей Мировой Революции. Провозглашалось: мы должны понимать и британского докера, и немецкого сталевара, и французского булочника. Ну, и, разумеется, говорить с тамошними буржуями не только языком пуль, но и (до поры – до времени) языком дипломатии. Ещё шолоховский Макар Нагульнов пытался изучать буржуйский English, который ему совершенно не нравился своим произношением: «Как будто шипят на нас - рашн, революшн». Между прочим, в 1920-х годах всерьёз обсуждался вариант перехода на единый мировой язык эсперанто. Мол, это станет общепролетарской системой коммуникации, понятной и доступной каждому. Но сия идея, как и многие экспериментальные дерзновения 1920-х быстро сошла на нет. В предвоенных школах активно изучали Deutsch – попервоначалу он считался языком потенциального союзника (не спешите кипятиться – я имею в виду до-гитлеровскую Германию, в которой была очень сильна коммунистическая фракция). Но по иронии судьбы Deutsch превратился в язык самого беспощадного врага. Вермахтовские офицеры в своих письмах с удивлением отмечали, что русские понимают язык Гёте и Шиллера, а также могут внятно излагать свои мысли на «истинно арийском» наречии. Фашистам сие казалось фантастическим – геббельсовская пропаганда рисовала советского человека этаким грязным дикарём, который знает три слова по-русски, да и те – непечатные.

В послевоенном СССР всё опять изменилось – популярным сделался English, который уже в 1950-х называли «мировым языком». В СССР появились специализированные языковые школы, очень скоро превратившиеся в знак-символ элитарности. Знание языков, как и до революции, стало маркером «высшего круга». Учёба в подобном заведении часто оборачивалась ярмаркой тщеславия – пресыщенные «мажоры» соревновались не столько в усвоении Past Indefinite-ов с Past Simple-ами, сколько в похвальбе импортными шмотками, новомодными записями поп-звёзд да превеликими папиными возможностями. Знание иностранного языка рассматривалось, как вероятность работы за границей или хотя бы «с» заграницей – к примеру, переводчиком западной литературы, что в те времена считалось весьма престижным занятием. С конца 1980-х годов на волне Перестройки стали открываться языковые курсы, причём, обычный английский язык тогда уступал в популярности American English-у - предполагалось, что мы обязаны учиться правильному бытию именно у Америки.

Начиная с 1990-х годов у нас возникло много лицеев и гимназий с непременным изучением второго-иностранного, и вот теперь мы поставлены перед фактом – даже в простой, дворовой школе должны осваиваться два языка. Проблема, как всегда, в кадрах и в расписании – где школы будут искать многочисленных «француженок» с «немками», а тем более – «испанок»? Да и предметов у нынешних детей куда больше, чем в те блаженные времена, когда всякий двоечник знал, как правильно писать слово «замуж». По-русски. И ещё раз повторю – знание языков это не бездумное «умение» читать лейблы, вывески и фамилии голливудских звёзд, но – погружение в культуру, и если это погружение гарантирует наш многострадальный Минобраз, тогда я «за».

Галина Иванкина

ertata

Тэги: бытие., власть, изучение, иностранных, культура, минобраз, наука, новости., образование, общество, общество., оразование., россия, события., школа, языков

Комментарии | Постоянная ссылка

Индийцы о России и русских

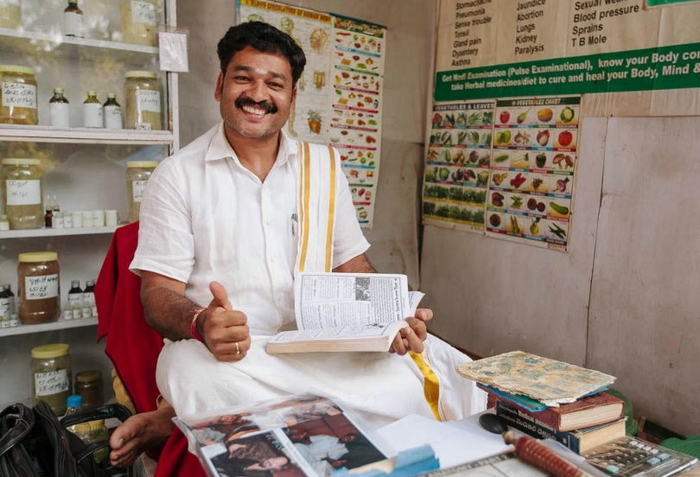

2015-09-21 13:17:34 (читать в оригинале)Фотопроект «Иностранцы о России», в котором узнаем, что думают жители других государств о нашей стране. На этот раз назвать три ассоциации, которые приходят на ум, когда речь заходит о России и русских, «Моя Планета» попросила жителей Индии.

— Мне русские очень нравятся. Россия и Индия — давние друзья. Еще русские много пьют ром-колу. Весь день могут сидеть и пить. (Алок Гупта, Агра, продавец в магазине)

— Некоторые русские — сумасшедшие, некоторые — такие же, как индийцы, у них схожая натура. Жить в России, думаю, очень сложно. Обычно у русских нет денег, но, когда есть, они их тратят от души, и это очень хорошо для бизнеса. (Фрэнсис Фернандес, Арамболь, водитель такси)

— Первые ассоциации, которые приходят на ум, — красивые девушки, богатая культура, все эти круглые куклы, здания с куполами, Горбачев. Знаете, когда я была маленькой, отношения между Россией и Индией были очень хорошие, и мой папа поощрял наше увлечение русской литературой: Достоевский, Тургенев, «Анна Каренина» — все это мы читали. (Бабита Наран Кочер, Найнитал, дизайнер ювелирных украшений)

— В Калькутте, откуда я родом, слишком жарко, поэтому, когда я слышу «Россия», то представляю, что там отличная погода — холодно! Еще в Болливуде снимается много русских актрис, они очень красивые. (Олок Адак, Калькутта, ювелирный мастер)

— Русские слишком много думают, от этого возникают проблемы с алкоголем, наркотиками, психические расстройства. У них слишком много энергии, которая не направлена в нужное русло, поэтому болит печень, поджелудочная железа. Россия — прекрасная страна, я был там много раз. Но есть проблема в людях, которые мыслят негативно. (Ашок Кумар, Карнатака, потомственный аюрведический доктор)

— Первое, что приходит на ум, — красивые русские девушки. Второе — они не говорят по-английски. Третье — но они очень красивые. Что-то еще? Русские не тонут, в основном тонут индийцы. (Винсент Маскаренас, Гоа, спасатель на пляже)

— У России долгая история отношений с Индией — со времен Ленина, Горбачева, Путина. Русские мужчины очень сильные, женщины — как бабочки. (Йоги Доктор Болинат, Лондон, отшельник)

— Русские только и покупают большую рыбу. Берут тигровые креветки, королевские креветки, скумбрию. Почти не торгуются. Хорошие люди, на них держится наш бизнес. (Дипали Говега, Гоа, торговка рыбой)

— Я веду бизнес с русскими уже пять лет, если русские приезжают, значит, прибыль будет. Немногие из них говорят по-английски, а из тех, кто говорит, мало кто понимает нашу культуру, как у нас принято себя вести. Большинство русских не создают проблем, но чувствуется, что у них совсем другая культура. (Вишну Шарма, Куллу, ресторатор)

— Русских сразу видно: русые волосы, большое и толстое тело, белое лицо. Россия, я думаю, хорошее и тихое место, там горы. (Виту Кумар, Манали, официант)

— Русские очень чистоплотные, очень тихие люди, миролюбивые, любят спокойствие. Еще у девушек очень светлая кожа, хотелось бы мне такую иметь. (Ридди Шарма, Дели, экономист)

— Русские — очень страстные люди, но слишком много торгуются. Когда покупают шаверму, то тоже торгуются! Во всей Индии бизнес зависит от русских. (Асаф Мухаммад, Керала, продавец шавермы)

— Иногда русские создают проблемы и даже злят. Русские не учат английский, только говорят на своем языке, думают, что все должны учить русский. Часто им не хватает понимания, они какие-то другие, дружелюбные не ко всем. (Вики Канджиа, Гуджарат, тату и дред-мастер)

— Русские часто просят очень низкие цены. Если я что-то купила за 300 рупий и продаю, они могут спросить это за 50 рупий. Часто после алкоголя неадекватно себя ведут. (Гита Канджиа, Гуджарат, продавщица вязаных изделий)

— Я мало что знаю про Россию, знаю, что там холодно, это большая страна. Ну и, конечно, русский салат! (Дипика Мина, Баханеджра, домохозяйка)

— Я знаю, что в России сейчас проблемы, из-за этого отменили много рейсов и в Индии сейчас меньше русских. Мы хотим, чтобы русские приезжали. Россия — очень чистое и милое место, девушки очень привлекательные, худые, не как индийские. Один минус — никто не говорит по-английски. (Амит Фарукх, Кашмир, мастер папье-маше)

«Моя Планета»

ertata

Тэги: заграница, заграница., индия, индусы, иностранцы, интересное, интересное., мифы, непознанное., россии, россии., россия, рубежом, русские

Комментарии | Постоянная ссылка

Варваринское сражение.

2015-09-21 13:16:52 (читать в оригинале)

18 сентября (6 сентября ст. ст.) 1810 года русско-сербские войска под командованием графа Орурка в ходе русско-турецкой войны 1806-1812 гг. одержали победу над турками в Варваринском сражении

ВАРВАРИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 6 и 10 сент. 1810 г. между русско-сербским отрядом гр. Орурка и тур. войсками Ахмеда-Рушида-Паши, у сербскаго сел. Варварина, на бер. р. Моравы, к с.-в. от Крушеваца. В фвр. 1810 г., командующий Дунайской армии, ген. гр. Каменский 2-й, отделил для охраны Малой Валахии и для совместных действий с сербами (возставшими против Турции под предвод-ством верховн. воеводы Георгия Чернаго) отряд г.-м. гр. Цукато (7600 ч.). В мае этот отряд уже находился в М. Валахии и занимал лев. бер. Дуная от Турну-Северина до устья Ольты. Из этих сил гр. Цукато отделил отряд г.-м. Исаева для акт. действий на пр. бер. Дуная, совместно с сербскими дружинами воеводы Петра Добрынца, стоявшими между Брзапаланкой и Неготином. После поражения турок у Алексинаца (9 июля) Георгий Черный осадил кр-сть Банью. Одновременно гр. Цукато, опасаясь прорыва турок от Рахова в М. Валахию, ограничил свои действия блокадами кр-стей Кладова, Брегово и Неготина.

В нач. авг., с прибытием из-под Рущука отряда полк. гр. Орурка (Ладожский мушк. п. и 5 эск. Волынскаго улан. п.), гр. Цукато удалось одержать значит. успех над турками у Брегова. Между тем, неудачный ход воен. действий на гл. театре (под Шумлой и Рущуком) отразился на Сербии: тур. войска стали готовиться к вторжению в княжество со стороны Ниша и из Боснии; для противодействия им б. выдвинут 16 авг. из-под Брегова к Алексинацу отряд полк. гр. Орурка, усиленный Донским каз. п. Исаева 4-го, 2-мя кон. ор. и дружинами сербов и арнаутов (300 ч.). По пути гр. Орурк подошел 22 авг. к тур. кр-сти Банья и взял ее приступом, потеряв 39 ч. уб. и 180 ран. 23 авг. соединившись у Алексинаца с Георгием Черным, он 24-го выступил по долине Моравы к В., где стоял отряд Ахмед-Рушида-Паши (до 10 т. ч.). 5 снт. Ахмед-Рушид-Паша перешел в наступление по долине Моравы к В. Узнав о наступлении прот-ка, полк. гр. Орурк расположил свой отряд перед редутом, заняв последний (600 ч. пех. в 4-х карре: два из Ладожскаго п. и два из сербской пехоты). Приблизившийся прот-к большими массами обрушился на наших стрелков, к-рые отступив на гл. силы, раздались в обе стороны, дабы дать возможность действовать арт-рии. Картечн. выстрелами в упор прот-к б. опрокинуть, но затем снова атаковал наши войска. Гл. усилия турок б. направлены к захвату редута, но все их попытки овладеть им б. тщетны. Видя безуспешность своих действий, Ахмед-Рушид-Паша двинул большия массы пехоты и конницы против лев. нашего фланга, бывшаго под нач. полк. Савойни; сильный картечн. и руж. огонь остановил покушение турок. Гр. Орурк, заметив нек-рое замешательство в рядах непр-ля, сам перешел в наступление и опрокинул тур. войска, приведя их в совершенное разстройство. Турки, не выдержав нашей атаки, обратились в бегство, потеряв в пути до 1.000 ч. уб. и 3 знамени. С нашей стороны ранено 2 оф. и 37 н. ч. и уб. 1 казак; сербы потеряли уб. 15 ч. и ран. 49. Победа при В., однако, не обезпечила безопасности Сербии: тур. войска усиливались у Алексинаца и, кроме того, в Боснии формировался к-с в 30 т. ч. для наступления через р. Дрину к Белграду. Это заставило г.-л. Засса, вступившаго, за смертию гр. Цукато, в ком-ние отрядом, выслать на подкр-ние отряда гр. Орурка к В. рез. б-ны 6 егер. и Новоингерманланд. полков при 4-х конных ор. и дружину сербов и хорват в 500 ч:, но означенныя подкр-ния прибыли к Брегову лишь 17 снт., где и присоединились к прочим войскам нашим, действовавшим в Сербии. Между тем, 9 снт. гр. Орурк, располагавший, вместе с сербами, отрядом в 3 т. ч., узнав об усилении турок и намерении прот-ка снова атаковать нас у В., начал укреплять свой лагерь ретраншементом (А) и неск. редутами (Б, В и Г). В 9 ч. у. 10 снт. Ахмед-Рушид-Паша, выведя свои войска из укр-ний, двинул их к В., где, перестроив их в боев. порядок, приказал открыть огонь по нашим укр-ниям. Наша арт-рия открыла огонь по приближающемуся прот-ку. Сильная канонада, открытая с обеих сторон, продолжалась более 3 ч.; турки, видя, что войска наши не выходят из укр-ний, начали передвигаться влево, намереваясь обойти наш пр. фланг; для противодействия обходу гр. Орурк выслал сербск. конницу. Видя выступивших из-за укр-ний сербов, тур. конница бросилась на них в атаку и начала их преследовать, но, неожиданно встреченная картечн. и руж. огнем, а затем атакованная, б. опрокинута сербск. конницею и разсеяна. Ахмед-Рушид-Паша, видя свои бегущия войска, подкрепил их кав-рией, к-рая стремительно бросилась вправо от укр-ний, намереваясь обойти и отрезать себрск. конницу; но на помощь последней поспешили 4 эск. улан, каз. полк Исаева и арнауты, решит. атакой сбившие тур. кав-рию и обратившие ее в бегство. Турки отступили в свой укр. лагерь. Потери: наши — ранено 2 оф. и 25 н. ч.; сербов уб. 3, ранено 10 ч. Результатом успехов у В. б. отступление турок от Алексинаца и из дол. р. Моравы к Нишу. В средине снт. отряд гр. Орурка возвратился на средн. Дунай, прибыв 20 снт. к Неготину. (Д. воен.-учебн. арх. гл. упр-ния ген. шт. отд. 2, № 1394; Петров, Война России с Турцией 1806—12 гг.).

Орурк Иосиф Корнилович (1772 —1849). Происходил из старинной графской ирландской фамилии. Отец его в царствование императрицы Елизаветы Петровны прибыл в Россию и, вступив в военную службу. Мальчиком записанный сержантом в л.-гв. Конный полк, а позднее переведённый в Измайловский лейб-гвардии полк, граф И. К. Орурк в 1790 г. был выпущен в армию ротмистром, и в составе Псковского драгунского полка принимал участие в русско-шведской войне 1789-90. Граф Орурк принял участие в Итальянском походе Суворова и за выказанные отличия во время этого похода был произведен в 1800 году в полковники. Принимал участие в войнах третьей и четвёртой антинаполеоновских коалиций. Отличился во время Отечественной войны 1812 года. Произведен в генералы от кавалерии. Участвовал в Заграничном походе русской армии 1813-1814 гг.

Варваринское сражение // Военная энциклопедия. Том V. Бомбарда – Верещагин. — СПб., 1911. Руниверс

ertata

Тэги: 1806-1812, армии, варваринское, вов., военная, война, день, и.к.орурк, империя, истории, истории., история, история., календарь, календарь., культура, россии., российская, русско-турецкая, русской, сражение

Комментарии | Постоянная ссылка

Категория «Природа»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+344 |

353 |

ГОРОСКОП |

|

+342 |

418 |

glois-en101 |

|

+318 |

355 |

ALTAR-NIK |

|

+308 |

361 |

Кладезь информации! djrich.info |

|

+284 |

351 |

Петербуржец |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-2 |

87 |

Обойдемся без болезней |

|

-4 |

8 |

SUPER ANI - Информационно-познавательный проект. |

|

-16 |

396 |

Чтобы выжить |

|

-17 |

2 |

Красное Море Дайвинг |

|

-18 |

295 |

Marina Pletneva |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.