|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

Блеф западного «благополучия»

2016-05-17 18:59:24 (читать в оригинале)

Экономика стран «золотого миллиарда» в свете новых данных

Словосочетание «экономический рост» - одно из самых употребительных в лексиконе экономистов либерального толка. При этом оно ловко используется политиками и государственными деятелями Запада для того, чтобы белое выдавать за черное и наоборот. Термин «экономический рост», равно как и статистика, используемая для его измерения, давно уже стали средствами манипуляции общественным сознанием. А также средством, прикрывающим разрушительную, а то и самоубийственную политику государств «золотого миллиарда» в сфере экономики.

Последнее время на Западе стали звучать отдельные голоса, подвергающие критике политику «экономического роста». Критика в основном сводится к следующему:

за формальными статистическими показателями, демонстрирующими «достижения» экономического роста, скрывается растущая социально-имущественная дифференциация общества. Угрозы, порождаемые подобным экономическим ростом, очевидны;

экономический рост осуществляется за счет вовлечения в оборот все больших объемов природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Это грозит экологическим коллапсом планеты;

экономический рост увеличивает масштабы безработицы, а те, кто продолжает трудиться, превращаются в роботов. Экономический рост превращается в Молоха, пожирающего человека как творческую личность.

Критики концепций и политики экономического роста чаще всего в качестве альтернативы предлагают модель так называемого «устойчивого развития». Правда, подобного рода модели остаются лишь благими пожеланиями. Мало кто дерзает затрагивать глубинные причины доминирования в современном мире идеологии экономического роста. А причины коренятся в ростовщическом характере современной экономики. Ростовщичество базируется на взимании процента. Современное ростовщичество кроме того зиждется на кредитных деньгах. Их выпуск создает долг, который кроме основной суммы еще включает проценты. Образуется дефицит денежной массы, который как раз равен величине начисляемых процентов.

Ростовщический капитализм порождает денежный голод, который порождает агрессию хозяйствующих субъектов, стремящихся получить деньги любой ценой.

Во-первых, за счет экономической экспансии, которая получила название «экономический рост». Во-вторых, за счет рефинансирования долга, т.е. получения новых кредитов. Отсюда появление бесконечно растущих долговых пирамид. Термины «экономический рост» и «ростовщичество» - однокоренные. В этом разгадка доминирования идеологии «экономического роста», насаждаемой современными ростовщиками и ставшей универсальной религией современного мира.

Теперь обратимся к более частному вопросу: Можно ли доверять показателям валового внутреннего продукта (ВВП) и другим аналогичным показателям, измеряющим экономический рост? - Однозначно нельзя. Во-первых, широко распространенной стала практика статистических приписок и фальсификаций. Особенно в этом преуспели статистические службы США. Это специальный вопрос, требующий отдельного распространения. Во-вторых, меняется методология расчета ВВП, в качестве «продукта» в него включаются всякие сомнительные «услуги». В результате в структуре ВВП США, на сегодняшний день на реальный сектор экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство) приходится немного более 1/5; остальное – услуги. Есть там, конечно, жизненно необходимые услуги. Например, транспорт и связь. Но не менее половины всего ВВП США, по нашим оценкам, - «воздух».

За счет «воздуха» и разного рода приписок статистическим службам США и других стран «золотого миллиарда» удается «рисовать» «положительную динамику» развития своих экономик.

Но даже с учетом этих хитростей и статистических «новаций» приросты ВВП стран Запада составляли в нынешнем веке не более 2-3 процентов в год. Что выглядело крайне бледно на фоне высоких показателей прироста ВВП Китая.

Но все сказанное выше – «цветочки» на фоне главной фальсификации, связанной с оценкой экономического роста стран «золотого миллиарда». Любой, даже начинающий экономист хорошо знает, что у компании, фирмы, корпорации, иного хозяйствующего субъекта есть активы и пассивы. Активы – различное имущество и требования (например, требования по предоставленным кредитам, поставленным товарам и т.п.). Пассивы – прежде всего, различные обязательства (например, обязательства по обслуживанию и погашению кредитов, оплате полученных товаров и т.п.). Даже люди, которые далеки от экономики и бухгалтерского учета, прекрасно знают, что если обязательства (проще говоря, долги) начинают перевешивать активы, то возникает банкротство компании.

Удивительно, но применительно к странам такой простой и понятный подход оценки их экономического положения применяется редко. Особенно к так называемым «экономически развитым» странам. А они, между тем, либо уже банкроты, либо уверенно движутся к банкротству. Но мало кто это замечает. Суть проблемы предельно проста: прирост долгов «экономически развитых» стран уже на протяжении многих лет превышает прирост их ВВП. Иначе говоря, прирост долгов хозяйствующего субъекта под названием «экономически развитая страна» намного превышает прирост его активов. Словосочетание «экономический рост» применительно к данным странам выглядит более чем странно. Это «экономический рост» со знаком «минус».

Теперь конкретные данные. Я их заимствую у известного финского экономиста, предпринимателя и политика Йона Хеллевига (Jon Hellevig). Он один из немногих зарубежных экономистов, который разоблачает фальсификации западной экономической науки и статистики и показывает, что США, страны ЕС и другие государства «золотого миллиарда» - полные банкроты. Наиболее обобщенную картину западной экономики по 2013 год включительно Хеллевиг дает в своей работе «Awara Group Study on Real GDP Growth Net-of-Debt». В ней содержатся расчеты показателей реального ВВП, скорректированных с учетом изменения долга». Корректировка очень проста: из официального показателя годового реального (т.е. скорректированного с учетом инфляционного изменения цен) прироста ВВП вычитается прирост долга страны за тот же год. Вот это и будет «самый реальный» прирост ВВП. Правда, скорее это будет «самое реальное», или настоящее падение ВВП. Вот картина за период 2009-2013 гг. В странах еврозоны снижение ВВП за указанный период, согласно официальной статистике составило 0,2%. За это же время реальное снижение ВВП с учетом прироста долга в еврозоне, по оценкам финского экономиста, составило 27,2%. Для таких стран, как Франция, Италия, Великобритания и США реальное снижение ВВП с учетом долга варьировало в диапазоне от 30 до 40%. Сравнительно «благополучно» на их фоне выглядела Германия. У нее официальное снижение ВВП за период 2009-2013 гг. составило 0,7%, а с учетом долга ВВП сократился на 16,6%. Среди рассмотренных стран рекордсменом по падению ВВП с учетом долга была Испания – на 56,3%. Иначе говоря, за пятилетний период ВВП Испании сократился более чем вдвое, если учитывать прирост национального долга страны.

Но вот что самое удивительное. На фоне описанного Хеллевигом катастрофического экономического обвала западных стран совсем по-иному выглядит положение российской экономики.

Прирост ВВП Российской Федерации за период 2009-2013 гг., по данным Росстата, составил 5,7%, а вот реальное изменение ВВП России с учетом долга было со знаком «плюс». Скорректированный показатель ВВП России увеличился на 28,5%. Это произошло за счет того, что России за указанное пятилетие удалось значительно сократить свой национальный долг.

Еще более контрастно выглядит сравнение России со странами «золотого миллиарда» за период 2005-2013 гг. (9 лет). Скорректированный показатель ВВП США уменьшился на 59%, стран еврозоны – на 30%, а вот скорректированный показатель ВВП России увеличился на 147%.

Во всех странах Запада годовые приросты национального долга многократно превышают годовые приросты ВВП. Хеллевиг приводит такие цифры за период 2004-2013 гг. Прирост национального долга США за указанное десятилетие составил 9,8 трлн. долл., а прирост ВВП – около 2 трлн долл. Таким образом, превышение прироста долга над приростом ВВП США было пятикратным. Рекордным среди исследуемых стран это превышение оказалось у Великобритании – девять раз. Финский экономист отмечает, что, наверное, у Японии, которую некоторые до сих пор рассматривают как эталон модели экономического роста, это превышение было бы еще выше. Но Япония не попала в исследование из-за недостатка статистических данных.

А вот у России в указанный период все было наоборот: прирост ВВП был в 14 раз выше прироста национального долга.

Наиболее полная статистика для расчетов реального (с учетом долга) экономического роста имеется по США. Любопытна картина динамики государственного (национального) долга США и валового внутреннего продукта на основе данных министерства финансов США и министерства торговли США.

По данным министерства торговли США (бюро экономического анализа), ВВП США в 2001 году в ценах 2010 года был равен 12.837 млрд долл., а в 2014 году он (в тех же ценах) составил 16.282 млрд долл. Таким образом, реальный прирост ВВП США за период 2001-2014 гг. равнялся 26,8 процента. В то же время прирост национального долга США с конца 2001 г. до конца 2014 г. составил 3,14 раза. Прирост национального долга за период 2001-2014 гг. превысил реальный прирост ВВП США почти в 8 раз. Эту пропорцию можно выразить иначе: в период 2001-2014 гг. на 1 доллар прироста национального долга реальный прирост ВВП США составлял в среднем лишь 12,5 центов. Несложные расчеты по США, сделанные нами, полностью совпадают с оценками, содержащимися в статье финского экономиста.

В заключительной части своей статьи Хеллевиг отмечает, что в своих расчетах он учитывал лишь ту часть долга, которая относится к государственному долгу (его еще называют национальным). Но для полноты картины следовало бы принять во внимание и другие компоненты долга экономики страны – частного сектора экономики и сектора домашних хозяйств. К сожалению, статистика по этим видам долга является неполной и неточной. Есть лишь данные по отдельным странам. Так, например, долг частного сектора экономики Дании за период 1996-2012 гг. увеличился со 140% ВВП до почти 240%. Прирост долга почти на 100 процентных пунктов! В той же Дании за период 2002-2010 гг. долг сектора домашних хозяйств вырос со 240% ВВП до 310%.

Судя по тем цифрам, которые приводятся в работе Хеллевига, такие страны, как Дания, Великобритания, Швеция, Испания и ряд других стран давно уже фактические банкроты. А такие страны, как США, Франция, Италия уже близки к этому.

Свое банкротство и паразитическое существование за счет продолжающегося выстраивания долговой пирамиды страны «золотого миллиарда» прикрывают фиговыми листочками официальной статистики ВВП.

В своей последней статье, вышедшей в январе 2016 года, Й. Хеллевиг предостерегает Россию от заимствования западной модели так называемого «экономического роста»: «"Либеральные" критики российской экономики хотят, чтобы мы считали, что Запад прекрасно работает благодаря некой предположительно лучшей экономической модели, рекламируемой как инновационные экономики. Реальная же картина по всему Западу, США, Канаде, Австралии, Японии, ЕС уныла при падающем промышленном производстве, сокращении экспорта, огромном бюджетном дефиците, пугающих тенденциях обнищания и огромной хронической безработице, которую правительство пытается скрыть за официальной статистикой, вычеркивая из неё безработных. Единственная реальная инновация на Западе за всё прошедшее десятилетие – инновация вечного долгового кутежа, вот только, увы, вечным-то он не будет».

Экономическая деградация ведущих стран Запада, о которой говорит Й. Хеллевиг. Эта деградация особенно четко высвечивается им при сравнении стран «золотого миллиарда» с такими странами периферии мирового капитализма, которые называются «emerging economies», т.е. страны с наиболее динамичными экономиками.

«Ядром» западного мира является «большая семерка» (Group of Seven, G7), включающая следующие страны: США, Канаду, Японию, Великобританию, Германию, Францию, Италию. По некоторым оценкам, после окончания Второй мировой войны лишь одни США создавали около половины мирового валового продукта. Позднее доля США постепенно понижалась, но в целом довольно долго в прошлом веке на «большую семерку» приходилось не менее половины всего ВВП мира.

Йон Хеллевиг в своих публикациях обращает внимание на то, как меняется соотношение уровней экономического развития «большой семерки» и стран «emerging economies» за последнюю четверть века. Для наглядности во вторую группу он также включает семь стран, «малую семерку»: Китай, Индия, Россия, Бразилия, Индонезия, Мексика и Южная Корея.

«Малая семерка» сегодня уже заметно превосходит «большую семерку» по совокупному валовому внутреннему продукту. «Малая семерка» обошла «большую семерку» после финансового кризиса 2007-2009 гг. Йон Хеллевиг считает это весьма знаменательным событием, которое осталось мало замеченным мировыми СМИ, но которое, по его мнению, будет иметь далеко идущие глобальные экономические и политические последствия.

На сегодняшний день имеется уже более свежая статистика ВВП (данные Международного валютного фонда). По нашим расчетам, в 2014 году доля «большой семерки» в мировом ВВП была равна 31,95%, а доля «малой семерки» - 35,83%. Отношение ВВП «малой семерки» к ВВП «большой семерки» в 2014 году было уже 112,1%. То есть разрыв между «малой семеркой» и «большой семеркой» продолжал увеличиваться в пользу стран «emerging economies».

Йон Хеллевиг пишет: «Проблема заключается в том, что изменить этот сценарий развития событий уже не получится, потому что западные державы утратили свои конкурентные преимущества. В конечном счете, их экономики будут сжиматься до тех пор, пока они не начнут соответствовать их ресурсной базе и численности населения». Для справки: доля «большой семерки» в численности населения планеты составляет примерно 11,5%. Примерно такой может стать, по мнению Хеллевига, доля «большой семерки» в мировом ВВП. Иначе говоря, «большой семерке» придется еще очень долго катиться вниз с нынешней доли 32% до 11,5%.

Надежд на экономическое восстановление Запада мало. Еще меньше, чем было шансов у западного капитализма на преодоление экономической депрессии в 30-е годы прошлого века (тогда ее преодолеть удалось совсем неэкономическими методами - только благодаря развязыванию Второй мировой войны).

Оспорить выявленные Хеллевигом тенденции сложно. Можно лишь усомниться в правильном подборе стран «малой семерки». Мексика и Южная Корея политически тяготеют к Западу, находятся под сильным его влиянием. Вряд ли можно себе представить в реальной жизни альянс тех семи государств, которые финский экономист использовал в своих расчетах. Но вполне реален иной альянс из семи государств. Это пять стран, образующих БРИКС. Плюс Индонезия и Иран. Исходя из данных МВФ за 2014 год доли стран, входящих в такую «альтернативную семерку», будут следующими (% от мирового ВВП): Китай – 16,63; Индия – 6,81; Российская Федерация – 3,29; Бразилия – 3,01; ЮАР – 0,65; Индонезия – 2,47; Иран – 1,35. Итого на «альтернативную семерку» в 2014 году пришлось 34,11% мирового ВВП. А на «большую семерку» западных стран – 31,95%. И в этом случае мы видим, что «большая семерка» отстает от семерки «emerging economies».

В 2014 году было зафиксировано знаменательное событие: Китай по показателю ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности юаня, вышел на первое место в мире, обогнав Соединенные Штаты. США занимали это место на протяжении более века. А именно с конца XIX века, когда США последовательно обошли Великобританию и Германию, став экономической державой №1. Тогда их доля в мировом ВВП достигла 10%.

Третье место в мире по ВВП на протяжении уже нескольких лет занимает Индия, уверенно обойдя сначала Германию, а затем и Японию. В 2014 году в первой семерке стан по величине ВВП было лишь три страны из «большой семерки» (США, Япония и Германия) и четыре из пяти стран, составляющих БРИКС (все кроме ЮАР). По своему «весу» (совокупный ВВП) группа БРИКС почти сравнялась с «большой семеркой» (30,94% против 31,95%).

Реально же страны БРИКС не только сравнялись, но значительно превзошли по уровню экономического развития «большую семерку».

Дело в том, что сравнивать две группы стран следует с помощью показателей ВВП, очищенных от так называемой «пены». Под «пеной» понимаются включаемые в общую сумму валового продукта сомнительные (фактически фиктивные) услуги – финансовые, торгово-посреднические, связанные с риэлтерским бизнесом и т.п. Справедливо было бы сравнивать лишь «твердые остатки» ВВП, представляющие продукцию отраслей реального сектора экономики. Финансовые и разного рода иные посреднические операции общественного продукта не создают, а всего лишь перераспределяют его. Именно на такой методологии строилась в ХХ веке статистика макроэкономических показателей. В настоящее время в угоду финансовой олигархии и разного рода спекулянтам статистика общественного (валового) продукта «усовершенствована» и превратилась в «кривое зеркало» экономики.

Сегодня, к сожалению, «пена» присутствует в ВВП почти всех стран мира, но в структуре ВВП стран Запада ее удельный вес намного больше. Скажем, в ВВП США на продукцию реального сектора экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и некоторые другие отрасли) приходится всего около ¼ . Примечательно, что в экономике США сектор финансовых услуг и посреднических операций с недвижимостью в 1,35 раза превышал реальный сектор. На языке либеральных экономистов и социологов Запада такая экономика называется «постиндустриальным обществом». А на менее корректном языке – это экономика процветающего паразитизма и казино. Даже у Германии, экономика которой считается наиболее «индустриальной» в группе «большой семерки» реальный сектор превышал финансовый лишь на 23%. В структуре ВВП стран БРИКС отрасли реального сектора экономики занимают существенно более высокий удельный вес - как минимум половину, а то и больше. Реальный сектор в Индии более чем в 5 раз превышал сектор финансовых услуг и операций с недвижимостью, в Российской Федерации – в 3,3 раза.

Иллюзия «благополучия» и «высокого уровня» экономического развития в странах «золотого миллиарда» поддерживается не только за счет лукавой статистики. Главное средство - масштабные и постоянно нарастающие заимствования у стран остального мира.

Осуществлять такие заимствования странам Запада удается за счет того, что они обладают «печатными станками», создающими астрономические объемы денег. Сходящие с таких «печатных станков» деньги используются не только и даже не столько для обслуживания операций внутри соответствующих стран «золотого миллиарда», сколько для покупки товаров, услуг и активов по всему миру. В конечном счете, эти деньги накапливаются в международных резервах стран периферии мирового капитализма. Это бессрочные и почти беспроцентные долговые расписки Запада, которые он погашать не собирается. На этих так называемых «резервных валютах» основана система паразитического существования «золотого миллиарда», которая ведет к полному разложению экономики Запада. Совокупные международные резервы стран БРИКС осенью прошлого года превысили 15 млрд долл. В то же время международные резервы «большой семерки» составили лишь 2 трлн долл. При этом львиная доля указанной суммы пришлась лишь на одну страну – Японию; на остальные шесть стран «большой семерки» пришлось лишь 0,8 трлн долл. Также не следует забывать, что если международные резервы стран БРИКС сформированы преимущественно за счет резервных валют (доллар США, евро, иена), то в составе международных резервов «большой семерки» (за исключением Японии) преобладает золото, а не резервные валюты.

В своей январской статье Й. Хеллевиг пишет с тревогой, что «… западные экономики потерпели полное фиаско и способны сохранять некую благопристойность только благодаря огромным займам…». Страны «большой семерки», как заключает финский экономист, «могли это делать в течение прошедших десяти лет, пользуясь сильной монополией западных валют, которая давала возможность удерживать фактически нулевые процентные ставки и стабильность валют, несмотря на разрушительный и пагубный характер кредитов на всех уровнях экономической активности: государственной, корпоративной и на уровне домовладений».

В заключение можно привести еще некоторую статистику, раскрывающую секреты «экономического процветания» стран «золотого миллиарда».

Центральное разведывательное управление США на регулярной основе ведет учет внешнего долга почти всех стран мира (учитывается около 200 стран).

Согласно последним данным ЦРУ, на 2012 год мировой внешний долг был равен 70,60 трлн долл. (примерно сопоставимо с величиной мирового ВВП).

Вот страны, занимающие первые строчки таблицы ЦРУ: США – 18,85 трлн долл.; Европейский союз – 17,95; Япония – 3,02; Швейцария – 1,54; Австралия – 1,48; Канада – 1,33. Совокупный внешний долг указанных стран «золотого миллиарда» составил 44,17. То есть 62,6% мирового долга. А вот как выглядят показатели по странам БРИКС (трлн долл.): Китай – 0,78; РФ – 0,52; Бразилия – 0,48; Индия – 0,41; ЮАР – 0,14. Итого по странам БРИКС получается 2,22 трлн долл., или 3,1% мирового долга.

Складывается следующая картина: чем выше у страны уровень внешнего долга, тем меньше ее валютные резервы. И наоборот: чем больше валютные резервы, тем меньше уровень внешнего долга. Все это наглядно отражает паразитический характер стран, которые мы привыкли относить к категории «экономически развитых государств».

Валентин Катасонов

ertata

Тэги: бизнес., большая, брикс, валютные, ввп, внешний, долг, заграница., запад., золотой, интересное., миллиард, непознанное., новости., промышленность., развивающиеся, развитые, резервы, россия, рост, рубежом, семерка, события., страны, сша, торговля., финансы, финансы., экономика, экономика., экономический

Комментарии | Постоянная ссылка

Май в истории

2016-05-17 17:14:28 (читать в оригинале)

100 лет назад родился Алексей Маресьев

И о чём тут ещё говорить?! Человек такого духа! Какая сила духа потребовалась лётчику, чтобы с раздробленными ногами добраться до своих! Какая сила духа потребовалась ему, чтобы после ампутации не сдаться, и упорно заниматься, заниматься, заниматься!.. Какая сила духа потребовалась ему, чтобы доказать комиссии своё право на то, чтобы летать!.. Мы ведь как-то упускаем из вида, что в той самой комиссии был человек, от росчерка которого зависела судьба Маресьева. И тот человек поверил лётчику, покорённый силой духа его!

Ну а то, что фронтовые дорожки свели в одной землянке лётчика Маресьева и писателя Бориса Полевого – то уж просто удача. Впрочем, удача ли?!. Наверное, судьбе так было угодно, чтобы в истории Великой Отечественной войны не затерялся подвиг человека, который, оставшись без ног, летал и сбивал вражеские самолёты! У каждого подвига должен быть свой биограф! А родился Алексей Маресьев 6 мая 1916 года.

100 лет назад начался Брусиловский прорыв

Это была самая успешная и самая грандиозная битва Первой мировой войны. 22 мая (по старому стилю) 1916 года войска Юго-Западного фронта под командованием генерала Алексея Брусилова перешли в решительное наступление. Прекрасно задуманная и столь же замечательно претворенная операция вызвала панику в стане противника. Гинденбург был вынужден перебросить с Западного фронта 16 дивизий! Однако столь впечатляющий успех не получил развития. Командующие Западным и Северным фронтами попросту проигнорировали приказ Ставки Верховного главнокомандующего поддержать наступление активизацией боевых действий. В результате Брусилов был вынужден остановить войска и перейти к обороне. Австро-германские войска потеряли полтора миллиона человек, русская армия – менее 500 тысяч.

110 лет назад начала работать Первая государственная дума

Революция 1905 года вынудила Николая II пойти на создание Думы, первое заседание которой состоялось 10 мая 1906 года. Вообще события той поры иначе как кризисом власти не назовешь. Князь Жевахов по этому поводу писал: «Россия превратилась в сумасшедший дом, где не было больных, а были только сумасшедшие доктора…». Первому слово было предоставлено (в обход очереди!) кадету и известному масону Петрункевичу, который потребовал всеобщей амнистии для участников революционных событий. Дума была откровенно антиправительственной. Потому уже 8 июля царь ее распустил.

120 лет назад случилась трагедия на Ходынке

В общем-то, об этой трагедии 18(30) мая 1896 года широко известно. Почти полторы тысячи погибших, около тысячи раненых – и всё потому, что власти о раздаче подарков объявили, а о том, чтобы этот процесс как-то упорядочить, не подумали. Однако тут вот что хочется добавить. К Николаю II после этого случая прилепилось прозвище Кровавый. Лично я считаю Николая Александровича крайне бесталанным и непутёвым государем, который и в самом деле повинен в потоках крови, пролившихся на просторах нашей Родины – повинен своей неспособностью быть царём. Но объективно говоря, личной вины Николая Александровича конкретно в Ходынской трагедии, в общем-то, нет. Обеспечением безопасности должны были бы заниматься вполне конкретные должностные лица, но никак не лично государь. Ну а с другой стороны… Как тут не вспомнить к случаю о дневниках Николая Александровича. Какое равнодушие веет от записи о том жутком дне, какая неспособность к сопереживанию!.. В общем, жуткая история!

180 лет назад началось строительство первой в России железной дороги

Так уж совпало, что произошло это в день, который нынче имеет название День Весны и Труда, а до недавнего времени День Международной солидарности трудящихся – а именно 1 мая 1836 года. Автором идеи и руководителем строительства стал австрийский инженер на российской службе Франц Антон фон Герстнер. Это был подлинный энтузиаст прокладки железных дорог! Соответствующее образование он получил в Англии, уже построил магистраль а Австро-Венгрии… Приехав в Россию в 1834 году в качестве горного инженера, Герстнер вскоре подал на имя императора Николая Павловича записку, в которой обосновывал необходимость строительства в стране железной дороги. Причём, он сразу обозначил масштабы своего замысла: протянуть магистраль от Петербурга до Москвы, затем до Казани и Нижнего Новгорода, а затем до Одессы. После размышлений, подсчётов и колебаний, специально созданная императором комиссия вынесла решение: для начала построить дорогу от Петербурга до Царского села.

Для реализации задуманного в России в техническом отношении не имелось ничего! Всё, от паровозов до рельсовых креплений, закупалось за границей. При этом паровозы и вагоны требовалось изготавливать под ширину колеи, которая изначально отличалась от европейской.

Все мы помним анекдот о том, как определяли ширину колеи для России. На деле всё было прозаичнее. Это сегодня расстояние между рельсами представляется чем-то само собой разумеющимся. В начале XIX века этих норм ещё не существовало. Каждый начинал строить так, как считал нужным сам. Тот же Герстнер считал, что для устойчивости и грузоподъемности вагонов оптимальной является колея шириной шесть футов. Так и построили. Между прочим, впоследствии этот стандарт пересмотрели.

Собственно об истории Царскосельской дороги и дальнейшем развитии железнодорожной сети в России в данной заметке речь вести не станем. Хотя там столько всего интересного!..

Следует только отметить, что она стала первой в России! Данная трасса протяжённостью всего-то 27 вёрст виделась вроде как декоративно-развлекательной. Однако значение её принижать было бы несправедливо. По сути, она стала полигоном, на котором отрабатывались методы строительства и эксплуатации всей желдорсети страны, а также именно здесь заложено начало подготовки соответствующих специалистов.

240 лет назад в российский императорский конвой включены казаки

Привлечь на свою службу казаков стремились многие цари. А казачество как было вольницей, так и оставалось. Екатерина Великая также попыталась найти свой вариант решения проблемы. 7 мая 1776 года она учредила штат Придворных конвойных казачьих команд. Заслуживает внимания то, что при этой части предписывалось воспитывать «малолеток» - сирот, надо полагать.

330 лет назад к России присоединена Левобережная Украина

Это произошло согласно подписанному 6 мая 1686 года «Вечному миру» с Речью Посполитой (иначе «Мир Гжимултовского»). Мирный договор подвёл итог войне между государствами, которая длилась больше двух десятков лет. Граница между государствами признавалась по Днепру, Польша отказывалась от притязаний на Киев, Запорожье, Чернигов, Смоленск и ряд других территорий, получая за это компенсацию в размере 146 тыс. рублей – огромная сумма по тем временам. Кроме того, Россия обязалась присоединиться к Священной лиге против Османской империи.

410 лет назад убит Лжедмитрий I и воцарился Василий Шуйский

Итак, Лжедмитрий на московском троне сидел около года. За это время он напрочь выгреб всю государственную казну, влез в гигантские долги и настроил против себя родовитое боярство, а также значительную часть церковных авторитетов. А тут 2 мая в Москву въехала его невеста, Марина Мнишек. С ней прибыла огромная свита, в числе которой имелось две тысячи ратных людей. Для их размещения из центра столицы выселили многих москвичей, отдав их усадьбы под размещение гостей. Сама Марина с личной свитой разместилась в одном из кремлёвских монастырей. Она не желала соблюдать монастырский устав, устраивала в монастыре танцы, а на монастырской поварне готовили польские скоромные блюда…

Затем – венчание и свадьба. Различия в ритуалах в католических и православных церквах также обоюдной симпатии между москвичами и пришлыми не добавило. Только один штрих: католики привыкли в храме сидеть, вот и рассаживались они прямо на полу, подстелив свои плащи и костеря и высмеивая хозяев… В общем, в течение празднеств Лжедмитрий упивался счастьем молодожёна, взлетевшая на царский трон Марина устраивала пиры и задумала грандиозный маскарад, а боярский заговор, лидерами которого были Василий Шуйский и Богдан Бельский, вызревал.

И в конце концов, 17 мая 1606 года разразился бунт. В момент переворота до конца преданным Лжедмитрию остался единственный приближённый – Пётр Басманов. Его убил Михаил Татищев – человек, которого буквально за месяц до того Басманов спас от гнева царя. Несколько иноземцев, составлявших личную охрану Лжедмитрия, отпустили с миром. Сам же Лжедмитрий попытался бежать, выпрыгнув в окно, однако подвернул ногу… Его попытались спасти стрельцы Украинского полка, однако заговорщики отбили Самозванца и растерзали его.

В течение дня в Москве произошло несколько кровавых стычек между вооружёнными отрядами заговорщиков и отрядами польских дворян, однако к концу дня всё успокоилось. Как нередко случается во время революций, власть на некоторое время оказалась бесхозной, и её мог подхватить только самый оборотистый и напористый. Таковым оказался Василий Шуйский. Пока многочисленные рюриковичи выясняли свои права на престол и предавались сладостным мечтаниям, Шуйский со своим штабом на рассвете следующего дня собрал сторонников, провозгласил себя царём, «карманный» священник (при двух патриархах – низверженных, но живых) повенчал его на царство, и когда остальные бояре прибыли в Кремль, формальная сторона воцарения уже свершилась. Единого коновода у многочисленной Думы не нашлось – так и остался Шуйским царём. Правда, недолго.

Тела Лжедмитрия и верного ему Басманова, голые и растерзанные, пролежали на Красной площади весь день 18 мая. А на следующий день утром привязанное за ноги тело убитого царя через весь город проволокла по мостовой лошадь. За бревенчатой стеной Скородома, за Серпуховскими воротами тело бросили. Здесь же и закопали его. Однако тут же по городу поползли слухи, что над могилой происходят удивительные явления… И тогда тело Лжедмитрия решили сжечь. Для похода на Азов полугодом ранее была изготовлена боевая башня на колёсах, которую раскрасили под Преисподнюю – с чертями, котлами и терзаемыми грешниками. В эту башню положили тело Лжедмитрия и сожгли его. Позднее родилась легенда, что прах непутёвого царя собрали и выстрелили им в сторону Польши. Так ли это, доподлинно неизвестно.

425 лет назад погиб царевич Дмитрий

По сути, это событие стало первопричиной русской Смуты. Даже не так: события, происшедшие в Угличе 15 мая 1591 года, можно назвать зародышем Смуты! Сколько жён насчитывалось у Ивана Грозного, доподлинно неизвестно. Не то шестой, не то седьмой в этом ряду значится Мария Нагая. Соответственно, церковь этот брак не признавала, а потому ее сын, Дмитрий, законным наследником престола вроде как не считался. Однако после нелепой гибели царевича Ивана и в связи со слабым здоровьем Федора шансы стать царем у Дмитрия появились. Особенно если учитывать его жестокость, которая проявилась уже в детстве.

В тот далекий день юный царевич играл «в ножички». А потом он оказался зарезанным. Почему так случилось, никто не знает – либо его убили, либо случайно упал на нож в припадке эпилепсии, которую унаследовал от папаши. Его товарищи по игре, мальчики Данила Битяговский и Осип Волохов, были тут же растерзаны толпой. Возвестивший о трагедии колокол также наказали – у него вырвали язык и сослали в Сибирь.

А ровно через 15 лет, 17 мая 1606 года, был убит Григорий Отрепьев, присвоивший себе имя погибшего царевича и вошедшего в историю под именем Лжедмитрия I. Его прахом зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши, откуда он привел на свою родину оккупантов.

715 лет назад отражено шведское нашествие на Новгородские земли

Воспользовавшись ослаблением Руси в результате усобицы и ордынского нашествия, в 1300 году огромный шведский флот в составе 1200 кораблей ворвался в Неву. На месте нынешнего Санкт-Петербурга была основана крепость Ландскрона – «Корона земли». Она запирала новгородским купцам выход в Балтийское море и контролировала торговлю русских княжеств с портами Ганзы. Великий князь Владимирский Андрей Александрович (сын Александра Невского) пришел на помощь союзному Новгороду Великому. После долгой осады 18 мая 1301 года он штурмом овладел крепостью, гарнизон которой возглавлял рыцарь Стен. Шведы почти все погибли, Ландскрона была сожжена и уничтожена.

Николай СТАРОДЫМОВ

Читай ещё:

Ходынка: роковая коронация

Григорий Отрепьев, Лжедмитрий I

Гришка-конюх – князь Московский

«Мы уверены, что католическая религия будет предметом твоей горячей заботливости...»

Марина Мнишек

Погиб ли в Угличе царевич Дмитрий?

ertata

Тэги: день, интересное, интересное., истории, истории., история, история., календарь, календарь., культура, май, непознанное., познавательное, разное., россии, россии.

Комментарии | Постоянная ссылка

"Один снимок стоил, как корова..."

2016-05-05 17:00:32 (читать в оригинале)

В октябре журнал "Родина" побывал в Музее Москвы, на выставке исторических фотографий Сергея Челнокова. Уникальные снимки восхитили даже нашу видавшую виды редакцию. Но не меньше поразил рассказ Дмитрия Новикова, правнука фотографа, который ответил на вопросы "Родины".

- Дмитрий Вениаминович, увлечение вашего прадеда довольно экзотично для начала прошлого века...

- Сергей Васильевич Челноков из купеческого рода, член Московской Думы, удачливый предприниматель. А один из его четырех братьев, Михаил, даже был московским главой, входил во Временное правительство. Поскольку семья состоятельная, Сергей Васильевич мог себе позволить такое дорогое увлечение. Ведь на рубеже веков один снимок стоил приблизительно как корова - дефицитные реактивы, аппаратура, расходные материалы... А Сергей Васильевич увлекался еще и стереосъемкой - с двух ракурсов, в формате, похожем на нынешнее 3D.

К сожалению, я мало знаю о его жизни. Только то, что до революции он много путешествовал и везде снимал. Еще известно, что большевиков принял холодно. В 1921 году эмигрировал в Константинополь, потом в Копенгаген. Неизвестно, брал ли прадед что-то из своего архива в эмиграцию. Возможно, где-нибудь в Дании тоже сохранились его фотографии.

Берег Яузы. Мытищи. 1900-е гг. Фото: Сергей Челноков

- А как сохранились вот эти, представленные на выставке?

- В 1924 году, прожив 63 года, Сергей Васильевич умер, и его дочь Наталья, моя бабушка, вернулась в Москву. Ящик с фотоархивом все это время хранился в подвале у соседей в Чистом переулке. Наталья Сергеевна скиталась по коммуналкам и таскала ящик с собой. Так он и дожил до наших дней. В нем 1700 стереофотографий и три альбома с отпечатками. Нам он достался как ящик со стеклышками, среди которых было много битых или испортившихся. Честно говоря, к нему все привыкли, как к пришельцу из прошлого.

- И когда наступило прозрение?

- Уже в начале 2000-х годов, к очередной годовщине Русско-японской войны, мои друзья издавали большой международный академический сборник. Статьи американцев, европейцев, японцев... Получалась большая красивая книга. Но в ней не хватало иллюстраций войны с российской стороны. И тут я вспомнил, что видел прадедовы фотографии о ней в том самом ящике. Ребенком я в него залезал не раз, а военные снимки пацану запоминаются больше всего. Полез я в этот ящик - и вдруг увидел его содержимое другими глазами. Я понял, что обладаю чем-то неслыханным. Это был шок! Архив одного из лучших фотографов эпохи много лет лежал рядом со мной...

- Итак, вы начали его изучать...

- ... и продолжаю это делать. Ведь никто не знает, какая это часть архива. Я уверен, что снимков больше. Знаю, что-то лежит в Третьяковке в архиве художника Ильи Остроухова. Не добрались мы еще до архива фотографического общества... Судите сами: все снимки из ящика сделаны после 1900 года, но не верится, что Сергей Васильевич ничего не снимал до этого. Некоторые снимки наверняка были уничтожены сознательно, чтоб не получить неприятностей. К примеру, фотографии офицеров царской армии...

А на многих не осталось никаких пояснений, кроме написанных прямо на стекле: "Порт-Артур", "Пожар Малого театра". Но, может быть, это и неплохо.

- Почему?

- Изображение не нуждается в объяснениях и интерпретациях. Это прямой сигнал из прошлого: смотрите, как было. Иногда слова мешают восприятию...

Я смотрю на фотографии прадеда и представляю, каково было в то время делать репортажные снимки, выходя на улицу в мороз, ветер. Или снимать наводнение в Москве. Поражают снимки из Кремля после Октябрьского переворота: Михаил Челноков возглавлял комиссию по описанию ущерба, нанесенного Кремлю и его соборам в октябре 1917 года, и позволил снимать брату...

PS. А еще в уникальном домашнем архиве много экспериментальных фото. Один камень, например, снят с разных ракурсов, так что видны все его прожилки. Сергей Васильевич Челноков изучал возможности аппаратуры, творил...

Вглядитесь в старые черно-белые фотографии.

В них аромат минувшей эпохи и душа автора.

Фоторепортаж: Старая Москва. Фотографии Сергея Васильевича Челнокова из собрания правнука фотографа Дмитрия Новикова

Запряженная Тройка рядом с Триумфальной аркой. Москва. Тверская застава

Кремлевская набережная. Крещение 1900-е годы

Кремль. Часовой у памятника Александру II

Вид с Кремлевской башни на колокольню «Иван Великий»

Вода у стен Кремля во время наводнения 11 апреля 1908 г

После обстрела Никольской башни Кремля 1917 г

Казаки, январь 1905 г

Москва, наводнение 10-14 (23-27) апреля 1908 г

Арбат. Замена конки на трамвайные пути 1900-е годы

Открытие памятника Н.В.Гоголю. В мундире с медалью Н.И.Гучко-городской глава 26 апреля 1909 г

Гимназисты у Триумфальной арки 1900-е г

Пожар Малого театра 2 мая 1914 г. Москва. Театральная площадь

Пожар Малого театра 2 мая 1914 г. Москва. Театральная площадь

Двуколка перед Страстным монастырем 1890-е годы

Развалины Царицыно 1890-е годы

Почтенная публика наблюдает за полетом аэроплана. В центре Вера Карповна Челнокова - жена С.В.Челнокова 1910 г

Слепой музыкант 1900-е годы

Каток на Патриарших прудах 1900-е годы

Подъем колокола на колокольню на Владимирской церкви в Мытищах 1890-е годы

Гимназисты 1900-е годы

Арбатская площадь. Ополчение курсантов, октябрь 1917 г

Мытищи. Крестный ход по случаю подъема колокола на Владимирскую церковь

Театральная площадь. Арестанты под конвоем. 1905 г

Даниловские мануфактуры. Заготовка льда 1900-е годы

Полет авиатора Сергея Уточкина на аэроплане "Фарман-IV" над Ходынским полем 1910 г

ertata

Тэги: бытие, бытие., дореволюционные, империя, интересное, историческая, история, история., картинках, культура, обои., россии, россии., российская, россия, фото, фото., фотография, фотография.

Комментарии | Постоянная ссылка

Он сам был живой историей России.

2016-05-05 14:42:06 (читать в оригинале)

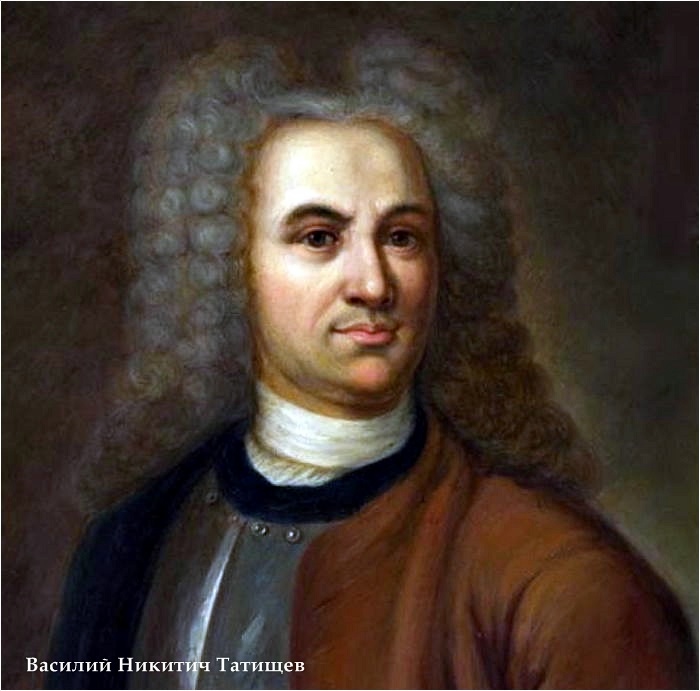

О первом русском историке – Василии Никитиче Татищеве

При взгляде на портрет этого человека первое, что приходит на ум – державность. Резкие, словно вырубленные из тёмного дерева черты лица, обрамлённого крупными волнами обязательного монументального парика. Суровость и непреклонность во взоре. Вот такими и были они – строители государства Российского, «птенцы гнезда Петрова».

Они были воспитаны железной волею Петра, его неукротимой энергией. Из таких людей Пётр составил свою «гвардию» – и в прямом и в переносном смысле. Эти люди готовы были выполнять любые, самые опасные и сложные поручения царя, идти и в огонь, и в воду, и царь Пётр рассылал своих «птенцов» во все края – и на Запад, и на Восток. На Запад – учиться у европейских мудрецов их наукам, работать там не покладая рук хоть простыми плотниками на верфях Амстердама и Лондона, осваивая науку кораблестроения. Или копаться в библиотеках и музейных хранилищах, собирать произведения искусства и образцы техники, а потом всё это везти в Россию. На Восток посылал своих «птенцов» – строить заводы на Урале, прокладывать дороги в непроходимых местах, собирать дань с непокорного населения, основывать города и крепости. В общем – строить государство Российское. При таких задачах и таких трудах невозможно было оставаться белоручкой, будь ты хоть самого аристократического происхождения. И молодые дворяне, выходцы из старинных родов, подчиняясь общему настрою петровской эпохи, становились неутомимыми тружениками и закалёнными воинами, рачительными исполнителями державных устремлений Петра.

Таким и был Василий Никитич Татищев. Родился он 16 апреля (29-го – по новому стилю) 1686 года, ровно 330 лет назад, в семье потомственных псковских дворян, гордящихся своей старинной родословной. Из его рода вышла царица Прасковья – жена царя Ивана V, брата Петра Великого. Могучий вихрь петровской эпохи рано сорвал его с родного псковского уезда и помчал в Москву – в артиллерийскую и инженерную школу, что по желанию царя Петра была открыта в знаменитой Сухаревой башне. Управлял этой школой премудрый Яков Брюс, шотландец по происхождению, с ним царь Пётр сошёлся, когда ещё ездил в Кукуйскую немецкую слободу на Яузе к своему близкому другу Францу Лефорту. Яков Брюс был из окружения Лефорта, он стал одним из тех европейцев, впрочем, достаточно уже обрусевших, которые оказывали очень сильное влияние на молодого Петра, составляли его тесный круг общения. Под их влиянием царь Пётр и задумывал свои реформы.

Реформы, прежде всего, касались армии, и Василий Татищев начал свою службу драгуном, с солдатских чинов. Он участвовал во взятии Нарвы в 1704 году, в Полтавском сражении 1709 года, шёл с войсками в Пруссию, был ранен, выслужил офицерский чин – словом, прошёл крепкую военную школу.

Таких людей царь Пётр испытывал в самых тяжёлых трудах, но помнил, что они – его элита, из них он отбирал самых разумных и башковитых, заставлял их учиться и в нужный момент ставил на высокие должности. В 1713 – 14 годах Татищев, по воле Петра, «усовершенствовался в науках» в Берлине и Дрездене, а затем уже исполнял личные задания царя. И здесь судьба Василия Никитича впервые столкнула его с историей. Петра заинтересовал старинный образ, икона, якобы написанная самим святым равноапостольным Мефодием, одним из «солунских братьев», создателей славянского алфавита. Образ этот пребывал в Данциге (Гданьске) и его должны были передать русским в качестве контрибуции после сдачи Данцига в ходе Северной войны. Магистрат города не хотел отдавать образ, и Татищеву пришлось провести долгое исследование сего уникума, порыться в архивах, собрать материалы о времени написания иконы. В результате он установил, что образ не имеет такого древнего происхождения, не принадлежит руке святого Мефодия. Видимо, тогда в нём и зародился тот интерес к историческим поискам, что приведёт его после к собиранию материалов по русской истории и попытке эти материалы обобщить в едином историческом труде – «Истории Российской».

Но до этого, впрочем, было ещё далеко. О Татищеве вспоминает его учитель Яков Брюс и задействует его в работе Берг-коллегии – учреждении, которое занималось устройством новых заводов, рудников, приисков. Сам Брюс был большой знаток металлов, камней, руд и их свойств, занимался экспериментальной химией, слыл в народе «чародеем». Он и основал Берг-коллегию, был её руководителем, а первым помощником стал у него Татищев. И здесь судьба снова удивительным образом поворачивает Татищева к занятиям историческими исследованиями. Развитие промышленности в неисследованных местах Урала и Сибири, что задумал Пётр, а исполнял Яков Брюс как глава Берг-коллегии, требовало хотя бы знать географию этих мест, а ведь и этого тогда не было. Ещё в веке XVII русские землепроходцы освоили Сибирь, а посланные из Москвы чиновники нанесли на карту новые земли, и так составился "Большой чертёж" – довольно условная карта новых земель. Сам чертёж до нас не дошёл, но сохранилась в московских архивах т.н. "Книга большого чертежа" – описание и комментарии сей карты. И больше ничего не было. Соответственно у Якова Брюса возникла мысль создать новую карту России, гораздо более подробную. Пётр эту мысль одобрил и определил к исполнению сего прожекта Василия Никитича Татищева. Так Татищев, как он сам писал, был определён "к землемерию всего государства". Естественно, труды по собиранию географических сведений неизбежно сопряглись с историческими изысканиями.

Работа Татищева в архивах в поисках географических описаний России прежних времён привела его к огромному и давно заброшенному, веками пылившемуся в архивах собранию русских летописей, причём часто никому не известных, содержащих уникальные исторические сведения о древнейших временах России и всего славянства.

Татищев вдруг почувствовал себя в роли первооткрывателя новых земель, перед ним открылся неизвестный материк, Атлантида, погрузившаяся на дно истории, а ведь это была Россия!.. Тут и начинается великий патриотический подвиг этого удивительного человека: он, вовсе не историк по образованию, а всего лишь исполнительный чиновник, начинает задумывать и осуществлять грандиозный проект – написание первой "Истории Российской", причём с самых древнейших времён.

Надо понимать, какие трудности стояли перед ним в этом деле. В официальной исторической науке Запада (а другой тогда не было), на историю России сложился вполне определённый взгляд: Россия - страна варварская, населяли её издревле только дикари, не имевшие ни письменности, ни культуры. Впервые "цивилизацию" в Россию принесли скандинавские викинги, норманны, которые создали здесь государство, цивилизовали дикарей, в общем, устроили "порядок", "орднунг", так сказать, на западный манер. За что русский народ должен быть вечно благодарен западным "цивилизаторам". Это и была пресловутая "норманская теория", которая и сейчас имеет многочисленных поклонников, а в западной исторической науке она и ныне полностью превалирует. В какой-то мере эта "теория" была даже в русле устремлений и чаяний петровского времени. Пётр ведь прорубал "окно в Европу"? Прорубал. Ездил туда учиться? Ездил. "Европеизировал", так сказать, Россию? Да. Ну вот, значит, всё повторяется, так было и в древности, и оставьте вы эти глупости – никакой самобытной истории у России нет и быть не может. Вся история России только с Петра самодержца и началась, да ещё, может быть, с тех пресловутых норманнов. Эту "историю" свято исповедывали те немецкие учёные, которых пригласил император Пётр устраивать в новопоставленном граде Санкт-Петербурге Академию наук. Труды Татищева были первой попыткой восстать против этой "исторической" чумы. Впоследствии в эту борьбу включился и великий наш учёный Михаил Ломоносов, но это будет позднее, а первым всё-таки был Василий Никитич Татищев.

Однако дела службы оторвали его от исторических изысканий. В 1720 году он как чиновник Берг-коллегии, то есть тогдашнего "министерства горной промышленности", был послан устраивать заводы, "из руд медь и серебро плавить" на Урал и Западную Сибирь, в этот действительно ещё необжитый край. Дело осложнялось тем, что Урал к тому времени фактически был вотчиной Демидовых, богатых тульских купцов, которым Пётр, экономя государственные средства, отдал право устраивать их частные заводы на Урале. Демидовы, действительно предприимчивые люди, развернулись широко. Они, пользуясь данным им Петром правом переселять крепостных крестьян из центра России на восточные земли, и таким образом пользоваться фактически дармовым трудом подневольных людей, построили до двух десятков заводов и наладили доменное производство чугуна. Причём на Нижнетагильском заводе Демидовых была сооружена самая большая в то время в мире домна. Наладили они и медеплавильное производство. Однако злоупотребления при этом Демидовы допускали колоссальные, их реальных доходов фактически никто не знал. Урал стал их вотчиной, а около сорока тысяч крепостных, приписанных к их заводам, стали их бесправными рабами.

Император Пётр, хоть и поощрял предприимчивость частных хозяев, но государственные интересы блюл, и "оком государевым" на Урале стал Василий Никитич Татищев.

Он не был частным предпринимателем, а был честным слугой государя, отстаивал интересы государства и считал, что казна не должна всю промышленность, а в особенности прииски полезных ископаемых передавать только в частные руки. В конце концов, казна может получать гораздо больше прибыли, сама управляя добычей и переработкой полезных ископаемых, а не отдавая это на произвол частнику. Стремлением Татищева, когда он ознакомился с ситуацией на месте, стало создание казённых заводов на новых землях, строительство городов, укрепление государственного аппарата.

Диву даёшься, сколько успел сделать этот человек! Прежде всего, он основал на Уктусском казённом заводе, перенесённом им на реку Исеть, т.н. "Горную канцелярию", которой подчинил всё административное управление Урала. Здесь, на Уктусском заводе, он положил начало новому городу – Екатеринбургу, названному так в честь императрицы Екатерины I – жены императора Петра. Этот центр его деятельности стал именоваться Сибирским высшим горным начальством, вопреки Невьянской вотчине Демидовых.

Татищев прокладывал дороги, учреждал почты, строил школы, открывал новые казённые заводы, в общем, строил государство, утесняя тем самым самовластие «олигархов» Демидовых. Да, такого слова тогда не употреблялось, но власть подобных кланов была весьма велика уже тогда, как в экономике, так и в политике. Пока был силён император Пётр, тогдашние олигархи ещё смиряли свой нрав. И хотя на Татищева сыпались беспрестанно многочисленные наветы, он всегда мог оправдать себя перед лицом своего государя, которому свято верил и бескорыстно служил. По наветам Демидовых, Татищева отзывали с Урала, устраивали ему комиссии и проверки, трясли и перетряхивали его подноготную – не брал ли мзду, не обогащался ли на своей должности – всякий раз Василий Никитич полностью был оправдан. Это был прямой и честный человек, настоящий рыцарь государственности Российской. И Великий Пётр доверил ему представлять интересы России в Швеции, закупать там оборудование для русской промышленности, учиться их монетной системе. Там, в Швеции, Татищев и узнал о смерти своего благодетеля и державного хозяина – императора Петра... Может, тогда, в 1725 году, он вдруг вспомнил, что не выполнил, за всеми делами, одного его очень важного поручения – не написал "Историю Российскую"... Однако история России сама властно вмешалась в его судьбу.

К 1727 году он занял очень важную должность – в его ведение был отдан Монетный двор, учреждение, чеканившее деньги.

Фактически это и был тогдашний Центробанк – вся денежная система России была в его ведении! Разумеется, на такую должность мог быть назначен только честнейший человек с безупречной репутацией.

Монетный двор находился в Москве, и те несколько лет, что прожил Василий Никитич в Первопрестольной, стали основными годами его работы над "Историей Российской с самых древнейших времён". Именно в Москве Татищев собрал в архивах и хранилищах древних актов те бесценные летописи и манускрипты, из которых явилась забытая история России. Эти бесценные материалы и стали основой великого труда Василия Никитича Татищева. Сейчас, читая «Историю» Татищева, поражаешься широте его исторического горизонта. Из глубины веков всплывают великие и забытые имена, деяния вождей государств и учителей веры. История Татищева – это, конечно, прежде всего, история русского народа и предков русских – славян. Татищев доказывает, что славяне происходят из Малой Азии, из Пафлагонии (области, граничащей с Троадой, где находилась древняя Троя), что звались они "венетами", которые после падения Трои переселились в Европу, жили на территории Северной Италии, где область Венецейская. Потом распространились на север, на Дунай, а с Дуная уже стали переселяться на территорию Польши и на восток – в скифские земли. Татищев пришел к выводу, что скифы (сколоты) и древнейшие славяне (сколото-венеты – склавины – славяне) были родственными народами, и два брата – Скиф и Словен – поделили между собой земли. Скиф остался кочевать в Причерноморье, а Словен ушёл на север и увёл туда свой род, от которого впоследствии пошли словене ильменские. Словене основали там свой Великий Город (может быть, Ладога?), а уж затем, спустя века, был основан Новый Город – Новгород, недаром именующийся "Великим".

Документы и летописи, которыми оперировал Татищев, к несчастью, до нас не дошли. Они погибли при пожаре в подмосковном имении Татищева в Болдино или при грандиозном Московском пожаре 1812 года, устроенном "цивилизатором" из Европы Наполеоном...

Тогда погибли бесценные документы, многие летописи, которые читал и знал Татищев; погиб единственный подлинник "Слова о полку Игореве"... Невозвратимые потери!

И сейчас сведения, изложенные Татищевым в его "Истории" служат предметом бесконечных споров у нынешних учёных. Но достижения современной археологии, в частности, раскопки в Новгороде, подтверждают многое из того, о чём писал Татищев. Однако судьба историка Татищева сложилась так, что события реальной, современной ему истории властно вмешались в его жизнь.

В определённый момент история России пошла по тому пути, который указал ей Татищев. Это случилось в феврале-марте 1730 года. В то время Москва представляла собой растревоженный улей, наполненный массой народа, дворян, военных, гвардейцев, а также чиновников всех рангов. Неожиданно скончался наследник престола Петра Великого малолетний царь Пётр II. С его смертью разрушился замысел тогдашних олигархов от политики князей Долгоруковых и Голицыных, составлявших Верховный Тайный Совет – фактическое правительство России. Это был странный орган власти. Он сложился, как особое закрытое совещание наиболее властных вельмож при императрице Екатерине I. После смерти императрицы и вступления на престол малолетнего царевича Петра Алексеевича, сына несчастного Алексея, казнёного своим отцом самодержцем Петром, в этом Совете власть присвоили себе братья князья Долгоруковы, вознамерившиеся женить Петра Алексеевича на своей сестре. С этой целью в Москве была назначена пышная свадебная церемония. Потому и съехалось московское дворянство в Первопрестольную. Но малолетний император скончался накануне своей свадьбы. Казалось бы, трон должен был перейти к одному из оставшихся представителей дома Романовых. Но "верховники" (так называли членов Тайного Совета) решили править сами. Это было повторение в новой редакции известной "семибоярщины" начала XVII века, когда после свержения царя Василия Шуйского государством Российским попытались править семь знатнейших бояр, но только окончательно развалили страну. Власть олигархии никогда не приносила России пользы. Это остро понял Татищев, возможно, именно потому, что он уже давно занимался историческими изысканиями… И вот, когда "верховники" навязали вновь избранной императрице Анне Иоанновне (дочери брата Петра Великого Иоанна) ограничивающие её власть "Кондиции", московское дворянство заволновалось, и во главе этого волнения стал Татищев. На торжественном приёме после коронации Анны Иоанновны группа служилых дворян во главе с Татищевым напрямую обратилась к императрице и фактически потребовала от неё взять всю власть в свои руки, отнять эту власть у олигархов-"верховников". Видя поддержку дворян, в особенности, солдат и офицеров гвардейских полков, которые шумели за окнами кремлёвского дворца, Анна Иоанновна разрывает переданные ей Кондиции. Вскоре и судьба князей-олигархов Голицыных и Долгоруковых сложилась печальным для них образом. Их ждала ссылка и плаха.

На какой-то краткий исторический миг Василий Никитич Татищев стал влиятельнейшим человеком в России. Он стоял у трона императрицы Анны, в конце концов, он был её дальним родичем: её мать, государыня царица Прасковья, была ведь родственницей Татищевых.

Свергнув узурпаторов-верховников, которые вознамерились править Россией тайно, из-за кулисы, узким кругом привилегированных лиц (чем не масонская ложа?), Василий Никитич Татищев предложил государыне свой проект устройства высшей власти в России. Он предложил созвать Правительствующий Сенат в составе ста депутатов, что-то вроде небольшого парламента, который и осуществлял бы представительские функции при верховной власти монарха. Но тут-то Василия Никитича мягко, но решительно оттёрли в сторону. Знай, дескать, сверчок свой шесток! К Анне Иоанновне уже ехал из Курляндии её "милый друг" Бирон, который и заберёт все бразды правления в свои руки. Так власть группы олигархов в России сменилась властью одного могущественного олигарха-фаворита, да к тому же ещё и нерусского. Татищев вновь будет отправлен на Урал продолжать своё многотрудное горнозаводское дело. А первые книги его "Истории Российской", которые он в 1732 году привезёт в Санкт-Петербург, в Академию наук, будут надолго положены под сукно немецкими академиками-норманистами.

Много трудностей ещё ждало радетеля за государственные интересы Василия Татищева. Клевета и интриги "хозяев Урала" Демидовых приведут его даже в камеру Петропавловской крепости, едва ли не на дыбу. Бирон, "светлейший герцог", которому Демидовы ссужали огроммные суммы, станет его заклятым врагом. Василий Никитич Татищев был русский человек до мозга костей, а таким людям плохо приходилось во время немецкого засилья при "бироновщине". Но честность свою как государственного служащего, как неподкупного чиновника, он всегда сможет доказать и оправдаться.

Времена меняются. Вот и Бирону пришёл конец, на престол вступила "дщерь Петрова" царица Елизавета Петровна, появились в Академии наук в Санкт-Петербурге и русские учёные, всё ярче на научном небосклоне разгоралась звезда Михаила Ломоносова, а старик Татищев уходил от дел. Вышедший в окончательную отставку в 1745 году, он удалился в подмосковное своё имение Болдино (это на северо-запад от Москвы, в окрестностях Клина), где продолжал упорно дописывать свою "Историю Российскую с самых древнейших времён", как именовалось это сочинение. Он довёл её до событий 1577 года, и умер 26 июля (по новому стилю) 1750 года. По преданию, перед смертью он приказал ископать себе могилу. Когда могила была выкопана, неожиданно в его имение прибыл курьер от императрицы Елизаветы Петровны, привёзший Татищеву орден святого благоверного князя Александра Невского. Василий Никитич посмотрел на этот орден и... вернул его курьеру, не приняв высокой награды.

Лучшей наградой было бы для него издание его "Истории", но он этого не дождался. Его детище, труд его жизни начал издаваться отдельными книгами только в 60-х, 70-х годах XVIII века. Полностью этот труд издан был лишь в XIX веке. О нем до сих пор спорят историки. Он до сих пор привлекает к себе внимание собранием необычных сведений о глубоком прошлом России и всего славянства. Эти сведения до сих пор не могут полностью освоить и принять современные учёные.

Но если мы встанем на позицию Татищева, то история России начнётся для нас не с мифического "призвания варягов" в IX веке, которые просто были наёмными солдатами у русских князей, а веков на десять ранее, если не ещё раньше, уходя своими корнями в античную историю древнего мира.

Василий Никитич Татищев не был беспристрастным хронистом, он понимал, что "...история не иное есть, как воспоминовение бывших деяний и приключений, добрых и злых, потому всё то, что мы пред давним или недавним временем чрез слышание, видение или ощущение прознали и вспоминаем, есть самая настоящая история, которая нас или от своих собственных, или от других людей и дел учит о добре прилежать, а зла остерегаться".

Будем помнить завет нашего первого историка, который и сам был живой историей России, он сам творил её.

Станислав Зотов

ertata

Тэги: биографии, биографии., василий, гнезда, интересное., история, история., культура, люди, люди,, непознанное., никитич, петрова, птенцы, россии, россии., российская, судьбы, судьбы,, татищев, татищева

Комментарии | Постоянная ссылка

Объект охраны № 1.

2016-04-30 20:29:01 (читать в оригинале)

Расчёт зенитной пушки на крыше библиотеки имени В. И. Ленина в Москве. Фото. Н. Грановского. 1941 г

На карте Москвы Кремль выглядит как треугольник, окружённый с юга Москвой-рекой, с северо-запада – Александровским садом, с северо-востока – Красной площадью и Васильевским спуском. Ансамбль Кремля резко контрастирует с прилегающими кварталами, да и порядок работы, проживания, посещения и обслуживания был здесь всегда особый.

Жизнедеятельность первого по важности государственного объекта в довоенное время обеспечивал «гражданский отдел» Управления коменданта Московского Кремля (УКМК) НКГБ-НКВД СССР, занимавшийся всеми административно-хозяйственными вопросами. В него входили рабочие и служащие разных специальностей, от поваров до электриков и связистов. Состав был вольнонаёмный, брони никто не имел, и с началом войны мужчин призывного возраста где-то наполовину, а где и полностью заменили женщины и вернувшиеся пенсионеры.

О деталях кремлёвского быта в годы войны известно не так много, но некоторые весьма любопытны. Так, в начале октября 1941 года в Кремле начались перебои с подачей электричества, бытового газа и воды, а с декабря газ практически отключили. Кроме всего прочего, это означало, что обитателям Кремля предстояло посещать общественные бани. В столице их тогда работало девять, руководители государства пользовались услугами Центральных бань. Парикмахерская в Кремле была своя.

Конечно же главной задачей УКМК совместно с 1-м отделом НКВД СССР было обеспечение безопасности. На 15 августа 1941 года они охраняли 25 лиц в Кремле и при проведении мероприятий на Красной площади. Вот их список.

1. И. В. Сталин

2. В. М. Молотов

3. А. И. Микоян

4. А. А. Андреев

5. Г. М. Маленков

6. Н. А. Вознесенский

7. А. С. Щербаков

8. Н. С. Хрущёв

9. К. Е. Ворошилов

10. С. К. Тимошенко

11. Г. Димитров

12. А. А. Жданов

13. Н. М. Шверник

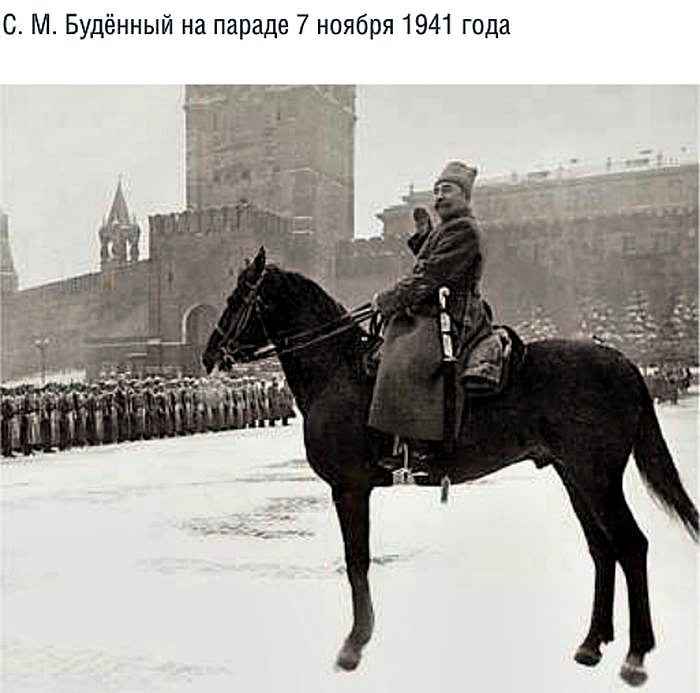

14. С. М. Будённый

15. А. С. Василевский

16. Г. К. Жуков

17. Б. М. Шапошников

18. Л. М. Каганович

19. Л. П. Берия

20. М. И. Калинин

21. В. Н. Меркулов

22. А. Н. Булганин

23. А. Я. Вышинский

24. В. В. Ульрих

25. М. М. Литвинов

Первая воздушная тревога – учебная прозвучала в Кремле ещё 24 июня. Она выявила незнание инструкций, недостаточно чёткое руководство нарядами. Комендант потребовал от командиров установить надёжную связь с прибывающими частями Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского (ОМСДОН) НКВД СССР.

В 1941 году Управление коменданта выполнило ряд специальных эвакуационных заданий. За три дня, 30 июня, 1 и 5 июля была произведена эвакуация ценностей Государственной Оружейной палаты в Свердловск. С 30 июня по 2 июля 1941 года команда Полка специального назначения организовала погрузку в вагоны и отправку ценностей Гохрана. Четвёртого июля 1941 года специальная группа УКМК приступила к эвакуации тела В. И. Ленина из Мавзолея в Тюмень (2, с. 42–44); а 7 июля – документов и архивов Совета народных комиссаров СССР из корпуса № 1. В августе 1941-го в Свердловск отправили архив Управления коменданта Московского Кремля.

В эти дни руководству комендатуры пришлось постоять и за сохранение исторических ценностей. Так, 29 июня 1941 года на запрос заместителя председателя СНК СССР М. З. Сабурова комендант Кремля представил справку о старинных трофейных орудиях, которые переместили на временное хранение от Арсенала в Тайницкий сад. Это 870 пушек (весом более 270 тонн), которые намечалось вывезти для переплавки на завод «Серп и Молот». Спиридонов предлагал оставить хотя бы по одному экземпляру каждого вида стволов. К счастью, невредимы остались все исторические экспонаты.

С 16 июля 1941 года по указанию руководства Наркомата внутренних дел Кремлёвский гарнизон стал готовиться к возможной эвакуации правительства. Для этого на базе подразделений комендатуры началось формирование сводного подвижного отряда. Его ядром стал Полк специального назначения. К концу июля 1941 года этот отряд, которому придали свыше 250 автомобилей, снаряжённый необходимым имуществом, вооружением и боеприпасами, был подготовлен как к исполнению эвакуационных мероприятий, так и к боевым действиям на фронте – такой вариант также предусматривался. Для борьбы с вражескими танками формировались истребительные группы из 2–3 человек на отделение.

С сентября 1941 года по конец февраля 1942 года более полусотни военнослужащих Отдельного (офицерского) батальона и Полка специального назначения УКМК находились в командировке в Куйбышеве. Они обеспечивали охрану зданий, где размещались эвакуированные на Волгу высшие органы государственной власти и управления СССР.

С первых дней сентября в связи с приближением противника Кремлёвский гарнизон начал готовиться к отражению сухопутных атак и к боям на территории объекта. Теоретическая подготовка проходила в Кремле, боевое обучение – на полигоне. За всеми подразделениями гарнизона закрепили участки обороны. Командиры подразделений, начальники застав (караулов), коменданты комендатур персонально отвечали за них и обязаны были не допустить прорыва противника в Кремль.

Задачу по уничтожению бронетехники и живой силы противника в районе Боровицких, Троицких, Никольских и Спасских ворот поставили двум зенитным артиллерийским батареям, размещённым в сквере напротив здания УКМК (корпус № 14), а также пяти зенитным пулемётным расчётам, расположенным на крышах кремлёвских зданий.

Десятого октября 1941 года комендант Кремля сообщил в НКВД о готовности к минированию утверждённых к уничтожению объектов: правительственной и кремлёвской АТС, водонасосной и тепловой станций, электрической подстанции, бомбоубежища. Запрашивалось четыре тонны взрывчатки, детонаторы и бикфордов шнур. Однако соответствующих указаний Спиридонов не получил (1, с. 74–75): решение о минировании Кремля принято не было.

В связи с резким обострением положения на фронтах 15 октября 1941 года 1-й отдел НКВД СССР совместно с УКМК подготовили план по обеспечению охраны руководства государства на случай срочного отъезда из Москвы. Однако руководство НКВД документ не утвердило. В это же время комендант Кремля подготовил два проекта боевого приказа сводному подвижному отряду УКМК. Первый – выдвижение на рубеж Можайска или Малоярославца (в зависимости от ситуации) и вступление в бой с частями противника. Второй – движение по маршруту: Москва – Ногинск – Владимир – Горький – Куйбышев. Этот вариант предусматривался на случай эвакуации правительства из Москвы автомобилями. Колонна на марше растянулась бы более чем на пять километров.

Обстановка в районе столицы с каждым днём становилась всё сложнее, и 20 октября 1941 года на основании постановления ГКО СССР «О введении в г. Москве осадного положения» Спиридонов подписал приказ «О мероприятиях по усилению охраны Московского Кремля и боеспособности частей и подразделений». С этого момента объект практически полностью закрывался на ночь. Проезд автотранспорта, за исключением автомобилей охраняемых лиц, с полночи до шести часов в Кремль и из Кремля запрещался. Сотрудников фельдъегерской службы и посетителей, которым необходимо было попасть в Кремль в ночное время, пропускали только через Спасские ворота. Для ориентировки шоферов в тёмное время суток в арках Спасских, Боровицких и Арсенальных ворот провели специальные белые полосы. В ночное время скорость движения машин по Кремлю устанавливалась не свыше 5 км/час, с потушенными или затемнёнными фарами. Личному составу нарядов предписывалось следить за соблюдением правил светомаскировки.

В 1941 году на УКМК и 1-й отдел НКВД СССР возложили проведение двух вошедших в историю мероприятий: торжественного заседания 6 ноября 1941 года на станции метро «Маяковская» и парада на Красной площади 7 ноября. Оба готовились в условиях жесточайшего лимита времени и строжайшей конспирации. Личный состав подразделений узнавал о задачах только на месте проведения мероприятий или во время инструктажа незадолго до их начала. Так, приказ об организации охраны торжественного заседания в помещении станции метро «Маяковская» был подписан лишь утром намеченного дня.

Накануне парада, 6 ноября 1941 года, Полк специального назначения УКМК выделил в резерв начальника охраны два взвода автоматчиков во главе с лейтенантом М. Г. Красовским. Они закрыли проходы на платформу со стороны тоннелей. Генерал-майор Спиридонов отвечал за обеспечение безопасности «в окружении входа» на станцию метро «Маяковская». Для перекрытия улиц и площади в дополнение к имеющимся нескольким ротам полка выделялось два батальона из ОМСДОН.

Хотя ПВО предприняло все меры, чтобы не допустить 7 ноября налёта вражеской авиации на центр Москвы, готовились к любому повороту событий. О сложности в обеспечении безопасности этого 25-минутного мероприятия (начало парада в 09.00, окончание – 09.25) говорят следующие факты. Тридцать пять медицинских постов и около десятка санитарных автомобилей были готовы оказать помощь в случае бомбардировки Красной площади. Пять восстановительных бригад и полтора десятка пожарных и других специальных автомашин готовились к действиям при разрушении зданий, мостовых, газовых и электрических сетей, возникновении пожаров (2, с. 74–75).

Парад обеспечивался минимальными силами, которые можно было собрать в это время. Так, в резерве коменданта Кремля остались только военнослужащие полковой школы, а командир полка находился до окончания мероприятия на командном пункте (КП) под Царь-колоколом.

В сводках о ходе парада есть информация о досадной недоработке – отсутствии кино- хроникёров, которые в спешке не успели снять на киноплёнку выступление И. В. Сталина с трибуны Мавзолея. Погрешность пришлось исправлять через неделю. Сотрудники Союзкинохроники и Радиокомитета приступили к работе в Свердловском зале (ныне Екатерининский зал) корпуса № 1 Московского Кремля 14 ноября. Из деревянных покрашенных деталей собрали имевшуюся на киностудии точную копию центральной трибуны Мавзолея В. И. Ленина. К вечеру установили осветительные приборы, кинокамеры, микрофон. На следующий день, 15 ноября, после 16.00 начались репетиции, а затем и запись выступления Сталина, которая впоследствии вошла в фильм «Парад наших войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года» (1, л. 639).

После успешного декабрьского контрнаступления под Москвой ситуация в гарнизоне Кремля изменилась. Казарменное положение для сотрудников Гражданского отдела УКМК3 отменили в январе 1942 года. Не аттестованный личный состав уходил домой на отдых, но обязан был по вызову немедленно явиться в Кремль. Военнослужащих разрешалось отпускать до 24.00.

Зимой 1942 года в Кремле приступили к восстановительным работам. К Первомаю решили сделать кирпичную кладку на разрушенном фасаде Арсенала и крышу корпуса; в окнах кремлёвских зданий, видных с Красной площади, вставить стёкла вместо фанеры, поправить щиты, закрывавшие кремлёвские звёзды, провести ряд ремонтных и профилактических работ. На Красной площади разобрали маскировку Мавзолея В. И. Ленина, а у его входа выставили круглосуточный пост.

Первомайский парад и демонстрация 1942 года – мероприятие, практически у нас забытое. На парад были выведены истребительные отряды НКВД СССР Москвы и Подмосковья, партизанские отряды из Московской, Калининской, Смоленской и других областей. Обеспечением безопасности занимались УКМК совместно с 1-м отделом НКВД СССР. Сразу после парада в связи с угрозой применения противником боевых отравляющих веществ комендатура предприняла срочные меры по защите людей и объекта.

Летом 1942 года обстановка на фронтах вновь обострилась. В июне Комендатура Кремля обеспечивала работу 9-й сессии Верховного Совета СССР 1-го созыва в Большом Кремлёвском дворце. Не исключали авианалёт. В случае объявления тревоги председательствующий должен был объявить о временном прекращении работы сессии и об эвакуации депутатов из зала. К счастью, этого не потребовалось.

Казалось, Управление коменданта Кремля, успешно справившееся со своими задачами в самый критический период, надёжно обеспечило охрану объекта. Однако 6 ноября 1942 года произошёл крайне опасный инцидент, заставивший принять самые серьёзные меры для повышения безопасности высших должностных лиц государства.

За три часа до открытия торжественного заседания в Большом Кремлёвском дворце на Красной площади неожиданно завязался самый настоящий бой. Обстоятельства происшедшего внешне выглядели как скоординированные действия диверсионной группы по классическому сценарию.

В 14.55 специальная автомашина с А. И. Микояном выехала из Кремля через Спасские ворота по направлению улицы Куйбышева (ныне Ильинка). При подъезде к Лобному месту путь автомобилю преградил извозчик с возом сена, следовавший с Васильевского спуска по направлению к Красной площади. Правительственный автомобиль и следовавшая за ним машина охраны снизили скорость и свернули вправо, ближе к Лобному месту. В этот момент оттуда раздались выстрелы. Стрелявший был одет в военную форму. Автомобиль с Микояном продолжил движение, из второй машины с личной охраной на задержание выскочил сотрудник 1-го отдела НКВД СССР М. М. Милорадов.

На помощь ему, ведя на ходу огонь, бросились сотрудники Управления коменданта Е. А. Вагин, Л. А. Стёпин, В. Т. Савин. Залёгший террорист сумел ранить Стёпина. К счастью, на место подоспел офицер комендатуры с поста у Спасских ворот Д. О. Цыба с двумя ручными гранатами. После первого взрыва террорист продолжал отстреливаться, но после второго поднял руки вверх и крикнул: «Сдаюсь!» Сотрудники охраны скрутили его и обыскали. Кроме винтовки у него нашли 25 патронов и документы. Задержанного отвели в помещение бюро пропусков у Спасских ворот, а затем доставили на Лубянку.

Установить его личность не составило труда: С. Т. Дмитриев, тридцати трёх лет, уроженец Усть-Каменогорска, ефрейтор 1-го зенитного полка ПВО, дислоцированного в Москве. Сын зажиточного крестьянина старообрядца, малограмотный (окончил один класс начальной школы), женатый, отец двух детей, в прошлом – комсомолец. В армию призван в 1939 году со стройки в родном городе. После увольнения в запас поработал шофёром на заводе «Стройдеталь» в Москве, а с началом войны попал в армию. Подал заявление о вступлении в компартию, но ему отказали.

На допросах он признался в антисоветских настроениях: немецкие листовки вызвали в нём желание отомстить за неудавшуюся жизнь, и в полдень 6 ноября, заступив на пост в гараже полка, он решил действовать. Взял винтовку и 45 патронов и направился на Красную площадь с твёрдым намерением совершить покушение на кого-либо из членов правительства или покончить с собой. Примерно через час, выдавая себя за часового комендантского патруля, встал на «пост» у Лобного места и стал ожидать удобного момента.

Следствие пришло к выводу, что за террористом не стояли контрреволюционные организации или немецкие специальные службы. Покушавшийся был явно психически неуравновешенным. Передача подготовленных в марте 1944 года материалов следствия и обвинения в военный трибунал затянулась на много лет. Суд над Дмитриевым состоялся только 25 августа 1950 года и приговорил его к высшей мере наказания.

В конце 1943 года Комендатура Московского Кремля приступила к выполнению заданий, связанных с возвращением имущества и ценностей, вывезенных из Москвы в 1941–1942 годах. Эти мероприятия проводились планово, без спешки. В феврале 1944 года из Уфы в Москву специальная команда УКМК доставила архив СНК СССР. Весной из Свердловска вернулся архив самого Управления коменданта.

С 16 по 19 февраля 1945 года провели реэвакуацию ценностей Государственной Оружейной палаты с Урала. Начальником специального эшелона из девяти вагонов был назначен директор Государственной Оружейной палаты подполковник госбезопасности Н. Н. Захаров, которому был выделен взвод автоматчиков Полка специального назначения. О движении эшелона из Свердловска в Москву Н. С. Спиридонов докладывал лично два раза в сутки наркому государственной безопасности СССР В. Н. Меркулову. В конце марта привезённое из Тюмени в Москву тело В. И. Ленина вновь поместили в Мавзолей.

В июне 1944 года, впервые после трёхлетнего перерыва, Боровицкие и Спасские ворота, предназначенные для проезда автотранспорта, оставались открытыми в дневное время. Для жителей Москвы это говорило о многом. В конце 1944 года приступили к ремонту зданий Кремля. Помыли окна и покрасили рамы, вернули крышам привычный зелёный цвет, сняли защитные чехлы с крестов и куполов на кремлёвских церквях и соборах, освободили звёзды на башнях от деревянных щитов. 1 мая 1945 года вновь засветились пять звёзд на башнях Кремля.

Комендатура Московского Кремля участвовала в обеспечении парада и демонстрации трудящихся на Красной площади 1 мая 1945 года. Это был заключительный, третий по счёту, парад в центре Москвы за годы Великой Отечественной войны.

Из менее заметных, но не менее важных событий, подготовленных с участием комендатуры и 1-го отдела НКВД СССР – 6-го Управления НКГБ СССР – следует назвать семнадцать визитов иностранных делегаций в Кремль. Их возглавляли У. Черчилль (дважды), Ш. де Голль, Э. Бенеш, И. Б. Тито, А. Иден и другие. Всего же за годы войны в Кремле было проведено 45 крупных государственных мероприятий.

И. В. Сталин на переговорах с У. Черчиллем в Кремле. Август 1942 г.