|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

Школа кулинара

2015-09-04 20:02:29 (читать в оригинале)

ertata

Тэги: блюда, выпечка, горячие, десерты, домоводство., еда., закуски, кулинария, кулинария., напитки, рецепты, салаты, супы

Комментарии | Постоянная ссылка

Школа кулинара.

2015-09-04 19:46:57 (читать в оригинале)

ertata

Тэги: блюда, выпечка, горячие, десерты, домоводство., еда., закуски, кулинария, кулинария., напитки, рецепты, салаты, супы

Комментарии | Постоянная ссылка

Менделеев на Донбассе.

2015-09-04 19:13:42 (читать в оригинале)Наука обязана гению Дмитрия Ивановича Менделеева периодической системой химических элементов, технологии – изобретением бездымного пороха и промышленного фракционного разделения нефти. Благодаря ему Россия перешла на метрическую систему и добилась немалых успехов в экономике. Он же разработал и план развития Донецкого угольного бассейна.

Выбрав из всех наук химию, которая стала едва ли не символом веры для «нигилистов» его времени, сам Менделеев был православным человеком и государственником. Монархист по убеждениям, он отличался демократичным характером. Всю свою жизнь он оставался человеком трезвого практического ума, применяя всё, чем занимался (разве что кроме своего хобби – изготовления чемоданов) для укрепления государства и народной пользы. Уже в зрелом возрасте он вспоминал: «Выросши около стеклянного завода, который вела моя мать, сызмала пригляделся я к заводскому делу и привык понимать, что оно относится к числу народных кормильцев [...], поэтому, отдавшись такой отвлечённой и реальной науке, как химия, я смолоду интересовался фабрично заводскими предприятиями…» [5, прим. 66, с. 134].

Научные выводы в разных практических сферах, куда он погружался в течение жизни, всегда тесно увязывались с экономической целесообразностью. Это не означало стремления к максимальной и быстрой прибыли без оглядки на последствия. Напротив, Менделеев обладал стратегическим мышлением, ставя во главу угла Предвидение рядом с Пользой.

Не вызывает удивления, что именно такой человек был командирован министром государственных имуществ М. Н. Островским на Донбасс для решения важнойго сударственной задачи – изучения возможностей для существенного повышения угледобычи.

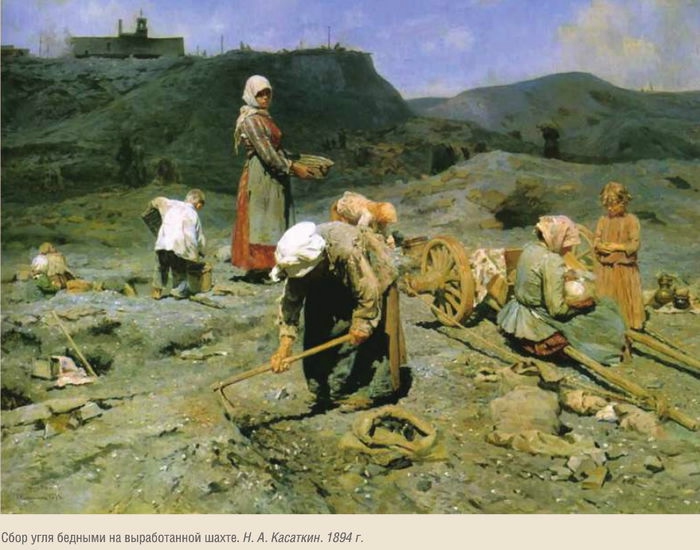

Стремительный взлёт промышленности страны был не сбалансирован. Подъём металлургии на Юге России и развитие железнодорожной сети требовали всё больше и больше угля, а богатый урожай 1887 года выявил прямо-таки катастрофический его дефицит: перевозка зерна застопорилась. Дошло до того, что многие предприятия были вынуждены закупать дорогой английский уголь притом, что, по выражению Менделеева, «один Донецкий бассейн в состоянии отопить углем, оковать железом, засыпать содою всю Западную Европу». Правительство и промышленники колебались в отношении перспектив Донбасса, посматривая на бурно развивавшиеся Бакинские нефтепромыслы.

Дмитрий Иванович доказывал великую будущность Донецкого угольного бассейна со свойственной ему основательностью. Ещё в 1882 году на Промышленном съезде в Москве Менделеев выступил с убедительной речью о необходимости стратегического планирования развития отечественной металлургии, опору которой он видел в подъёме Донецкого бассейна. Зимой–летом 1888 года он трижды побывал в Донбассе, проведя там в общей сложности три месяца и представив подробнейший, снабжённый цифровыми выкладками план подъёма края.

Основатель Юзовки – сегодняшнего Донецка – английский промышленник Юз (Джон Джеймс Хьюз), директор и совладелец «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств», принимал Менделеева в своём дворце из розового кирпича, стилизованном под эпоху Возрождения. Он постарался показать своё хозяйство петербургскому гостю в самом лучшем виде. И заслужил от Менделеева, скупого на комплименты, весьма лестной оценки: «Вы совершили подвиг. Недавняя пустыня ожила. Результат очевиден, успех полный, возможность доказана делом» [7, c. 2].

Правда, после прогулки по кривым улочкам Дмитрий Иванович записал в своём дорожном дневнике: «Базар в Юзовке на земле Ливена, и там страшно […] Идти по Юзовке нельзя по причине болот». И всё же Менделеев умел отделять главное от второстепенного. А главным были – шахты и металлургические цеха. А затем должны были улучшаться условия жизни и быт.

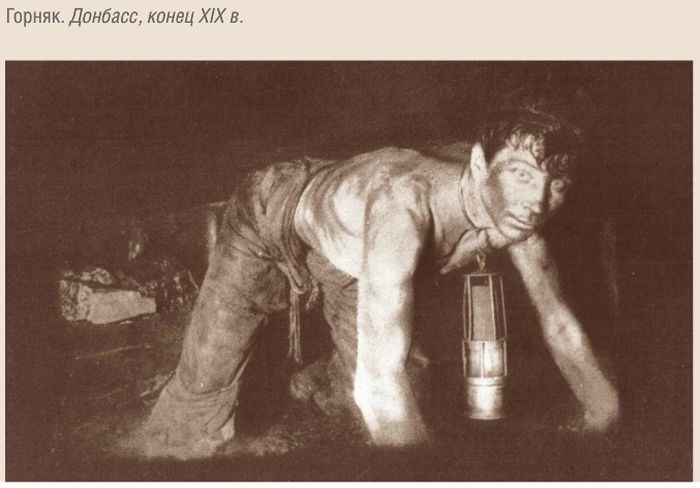

Менделеев ознакомился с геологией и экономикой бассейна в целом, побывал на юзовских, рутченковских, макеевских, лисичанских и алчевских шахтах, а также на Юзовском металлургическом заводе. Дмитрий Иванович интересовался буквально всем: проходкой горных выработок, техникой добычи угля, производительностью и оборудованием шахт, качеством углей и их газоносностью. В свою книжку он записывал соображения по расширению вагонного парка до уровня, обеспечивающего бесперебойный вывоз угля в пункты потребления. В основание будущего аналитического отчёта ложились и записи по налаживанию судоходства по Северскому Донцу. Для подробного изучения Менделеев в июне того же года «поехал лошадьми […] вдоль Донца из Изюма до Каменской», придя к убеждению в рациональности перевозки угля по реке при углублении русла и оборудовании на ней шлюзов [3, с. 2].

Он же предложил провести железную рокадную дорогу между двумя магистралями, одна их которых соединяла центр страны с Крымом, другая – Донецкий бассейн с портом Мариуполя. Таким образом, криворожская железная руда могла доставляться напрямую донецким металлургическим заводам.

В Юзовке Менделеев внимательно изучил металлургический завод и шахту при нём. Он вникал в особенности оборудования цехов, технологии выплавки и контроль качества металла, условия труда рабочих. Встречаются, например, такие записи: «Шахта Клопицкой около Макеевки не платит вовсе рабочим деньги, а всё провизией…»; «У Рыковского, у Французского общества дают из лавки продукты, а деньги не дают, а ему (рабочему) надо…». Великий химик высказал в своём дорожном дневнике идею, далеко опередившую своё время: «Кажется, можно и хорошо вместо выемки угля его превращать в земле в газ СО в особых подземных генераторах и этот газ выводить и разводить далеко» [4, с. 53].

Дмитрий Иванович посетил рудники Ясиноватой и Юзовки, взял пробы газа в Макеевском руднике, побывал вблизи станций Харцизск и Гавриловка.

Холодной весной 1888 года непроходимые снежные заносы вынудили Менделеева прервать инспекционную поездку и вернуться в Петербург. Но уже в конце марта он снова отправился в Донбасс через Харьков и Екатеринослав. Второго апреля он прибыл в Горловку, 5-го побывал на рудниках, солеваренном заводе и соляных копях вблизи Бахмута, затем – на коксовых заводах вблизи Голубовки (нынешний Кировск). В Лисичанске Менделеев посетил штейгерскую школу (горных мастеров) и высоко оценил её учебную методику и педагогический коллектив. Позднее в своей знаменательной работе «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца» (журнал «Северный вестник») он писал: «Лисичанская штейгерская школа даёт именно тот класс практических деятелей, каких вообще мало выпускают наши учебные заведения» [1, c. 1].

Через два дня Дмитрий Иванович выехал из Лисичанска в Луганск. Там он провёл совещание с горными инженерами и посетил рудники, а 14 и 15 апреля был уже в Ростове-на-Дону, где с городским головой обсуждал технологию углубления русла Северского Донца для организации там судоходства. Обширный материал, собранный в Донбассе, стал основой для ряда научных публикаций, а также докладов правительственным органам и научным организациям. Доклад Менделеева рассматривался на экстренном Съезде горнопромышленников Юга России, который состоялся в Харькове. На заседании Отделения химии Русского физико-химического общества в Петербурге 5 мая 1888 года учёный сделал обзор о поездке по Донбассу, о богатствах и выработках каменного угля, каменной соли, руд, о великой промышленной будущности края. Вскоре Менделеев представил министру государственных имуществ письменный доклад «О мерах для развития Донецкой каменноугольной промышленности», где доказывал, что Донбасс должен получить мировое промышленное значение. Его исключительно богатые недра и география позволяли не только удовлетворить топливом Юг и Центр России, но и вывозить уголь за границу. Опасения, будто развивающаяся в Баку нефтяная промышленность будет тормозить развитие угольной промышленности Донбасса, Менделеев убедительно опроверг.

Не остановившись на этом, Дмитрий Иванович направил Александру III записку «Первейшая надобность русской промышленности», где обосновал необходимость хозяйственной самостоятельности России и государственного протекционизма, о чём ранее говорил в своих работах «Письма о заводах» и «Толковый тариф…». Учёный отмечал несправедливость экономического порядка, при котором страны, монополизировавшие глубокую переработку сырья, пожинают плоды стран – поставщиков сырья и срывают основной экономический «куш». Этот порядок, по его мнению, «имущему отдаёт весь перевес над неимущим» и должен быть изменён именно в России, способной выпускать продукты из собственного сырья. Поэтому и разработку угольных месторождений Донбасса учёный призывал сочетать с развитием отечественной металлургии, и в первую очередь – с производством чугуна, железа и стали [7, с. 2].

В фундаментальном труде «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца» он писал: «В поездках по Донецкому краю я был поражён неисчерпаемыми его богатствами, которые превосходят всё виденное ранее не только в России, но и в других частях Европы и Америки, которые посещал для изучения их промышленности». Здесь же он возвращался к футуристичному по тем временам замыслу подземной газификации углей: «…Настанет, вероятно, со временем даже такая эпоха, что угля из земли вынимать не будут, а там, в земле, его сумеют превращать в горючие газы, и их по трубам будут распределять на далекие расстояния». «Достаточно поджечь уголь под землей, превратить его в светильный, или генераторный, или водяной газ и отвести его по трубам из бумаги, пропитанных смолой и обвитых проволокой».

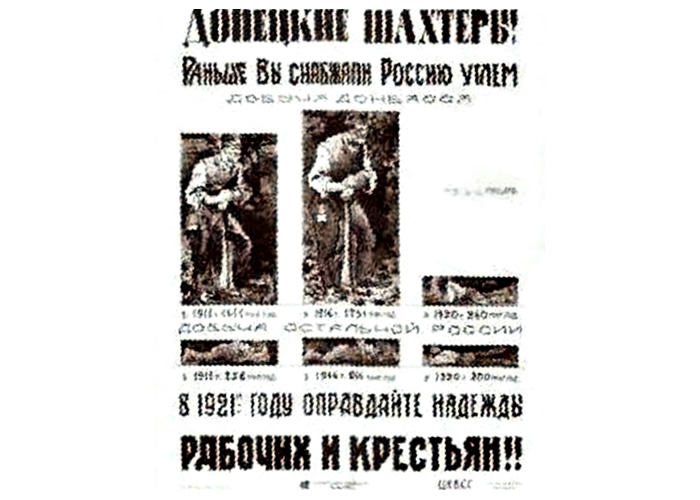

Поездка Д. И. Менделеева в Донбасс оказала сильнейшее влияние на судьбу этого региона Российской империи. Особое значение для промышленности имело внедрение государственной протекционистской политики по «менделеевскому рецепту». О благотворных результатах протекционизма ученый написал в письме Императору Николаю II в 1897 году. Дмитрий Иванович указывал, что чугуна в 1886 году выплавлялось едва ли 32 млн пудов, а в 1896-м – больше 95 миллионов. Подобная динамика наблюдалась и в росте «каменно-угольного дела, машиностроения и многого другого» [6, с. 85].

По рекомендациям Менделеева активизировалось строительство железных дорог. Если на Екатерининской железной дороге с 1872 по 1891 год было проложено 20 железнодорожных веток, то с 1891 по 1901 год – 91. В 1895 году железная магистраль соединила Лисичанск с Купянском Харьковской области. В итоге Донбасс стал одним из самых транспортно развитых регионов Европы и крупнейшим промышленным центром угледобывающей, металлургической, химической отраслей, что во многом облегчило предвоенную индустриализацию СССР в 1930-е годы. По сути, здесь воплотилась предлагавшаяся Менделеевым рациональная комплексная схема развития при участии национального капитала и активной регуляции со стороны государства.

Несколько примеров: производство соды в Лисичанске нуждалось в соли и меле, вследствие чего рядом выросли заводы «Коксобензол» и «Взрывчатые вещества» Российского товарищества для производства и продажи пороха (ныне казённый химзавод «Заря»). В свою очередь, наличие соды позволило организовать в Лисичанске стекольный завод. Возле железнодорожной станции Рубежное был открыт большой песчаный карьер, названный «Рубежанским». В 1916 году здесь построили завод «Русско-краска», давший первую продукцию уже после Октябрьской революции, и посёлок при нём, выросший в город Рубежное. Так в России в одном месте фактически появилась новая отрасль промышленности [2, с. 3].

В 60-х годах ХХ века, когда обсуждалось создание Лисичанско-Северодонецко-Рубежанской агломерации, этот мегагород предлагали назвать Менделеевым. Однако, поскольку учёный-монархист был хрущёвским властям подозрителен, новый топоним на карте не появился. Памятники Менделееву были возведены в Северодонецке и в Рубежном. Правда, благодаря «свидомым» украинским патриотам памятник в Рубежном стоял последние годы без таблички – «для умных». А во время июльских ожесточённых боёв в этом городе русский гений с грустью наблюдал с постамента, как наследники нацистов XX века стирают с лица земли то, что создано талантом и трудом нескольких поколений.

И всё же можно быть уверенными: разрушенное будет воссоздано. В Новороссию придут капиталы и технологии. Ещё ждет своего воплощения идея великого русского химика о подземной газификации угля. Впервые такой проект был разработан в СССР в 1928 году через пять лет была создана контора, позже трест «Подземгаз», проводивший научно-исследовательские, проектные и экспериментальные работы на полигонах в Лисичанске, Каменск-Шахтинске, Горловке. В 1933 году на лисичанской станции «Подземгаз» получили сотни миллионов кубометров газа и первый опыт газификации маломощных угольных пластов. Опыт использовали и развили в Подмосковном угольном бассейне на станции Шатской близ Тулы, за что авторы были удостоены Сталинской премии.

Работы планировалось широко развернуть в Донбассе, Кузбассе и даже в Арктике, но помешали сначала Вторая мировая война, а затем ставка на дешёвый сибирский газ. Сегодня к идее Менделеева возвращаются всё чаще и предметнее. В Китае построено десять станций получения синтез-газа из угля для производства химической продукции; в 2003 году возникла крупная подобная станция в Австралии. Заинтересовались идеей подземной газификации также в Индии, обеих Кореях, в Западной Европе [8, с. 26–27]. В 2007-м Министерство энергетики Украины начало было прорабатывать совместный с КНР проект подземной газификации недавно открытых месторождений угля на севере Луганщины, но быстро «остыло». А вскоре властям Незалежной и вовсе стало не до этого. Перспектива заокеанской колонии несовместима с великими идеями, да и вообще с каким-либо созиданием.

Дмитрий Иванович Менделеев, исходивший вдоль и поперёк донецкую землю, представлял её в образе великана, который только начинает расправлять свои могучие плечи и скоро «покажет себя с новой стороны, с которой мало кто её знает». Право, героическая Новороссия достойна этой судьбы.

Литература и источники

1. Каленюк С. Менделеев в Лисичанске // Электронный ресурс: http://donbass.name

2. Каленюк С. Пробуждение Донбасса // Электронный ресурс: http://realgazeta. com.ua

3. Лапин Д. Приезд Д. И. Менделеева в Юзовку // Донецк. События. Факты. Электронный ресурс: http://infodon. org.ua/uzovka/138

4. Менделеев Д. И. Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца // Северный вестник. 1888. № 8.

5. Менделеев Д. И. Заветные мысли: Полное издание (впервые после 1905 г.). М., 1995.

6. Менделеев Д. И. С думой о благе российском: Избранные экономические произведения. Новороссийск, 1991.

7. Привалова О. Менделеев в Донбассе // Электронный ресурс: http://panorama. dn.ua

8. Славинская Л. Газификация угля: мировые тенденции // Нефтегазовая Вертикаль. 2011. № 18.

А. Е. Самохин, Журнал «Русская История» №3 2014

ertata

Тэги: биографии, биографии., д.и.менделеев, донбасс, донецк, империя, интересное., история, история., культура, луганск, люди, люди,, непознанное., новороссия, новости., промышленность, промышленность., россии, россии., российская, события., судьбы, судьбы,, уголь, экономика., юзовка

Комментарии | Постоянная ссылка

4 сентября 1810 года абхазский князь Георгий Шарвашидзе принес присягу при вступлении в подданство России

2015-09-04 14:57:56 (читать в оригинале)

4 сентября (23 августа ст. ст.) 1810 года абхазский князь Георгий Шарвашидзе (Сефер-Али-бек) принес присягу при вступлении в подданство России

Отношение гр. Гудовича к гр. Салтыкову, от 3-го марта 1809 года, № 28

Здесь долгом считаю объяснить в. с., почему Сефер-Али-бек на всеподданнейших своих просительных пунктах подписался кн. Георгием Шарвашидзе. С давних времен владетельные князья Абхазии происходят из фамилии Шарвашидзе, и предки их были Христиане, но дед Сефер-Али-бека, отложась от зависимости Имеретии и поддавшись Порте Оттоманской, принял вместе с сим и Магометанский закон; покойный Келеш-бей был также магометанин, и детей своих воспитал в сем законе. Когда же он вознамерился для связей с Мингрельским домом женить сына своего Сефер-Али-бека на сестре покойного владетеля Мингрелии кн. Григория Дадиани, то сей отказывал ему до тех пор, пока Келеш-бей не согласился, чтобы сын его принял Христианскую веру. Таким образом, Сефер-Али-бек, быв тайно крещен, назван при св. крещении Георгием и женился на сестре кн. Григория Дадиани, но крещение его было до сих пор скрываемо. По принятии же им намерения вступить в вечное подданство Его. Имп. Вел. он назвался теперь именем, данным ему при крещении и обязывается стараться о обращении также к Христианскому исповеданию и своих подвластных, из коих весьма много есть скрытно исповедающих Христианскую веру, и чему доказательством могут служить находящиеся в Абхазии многие монастыри и церкви, большею частию разоренные и остающиеся без богослужения, по опасению от Магометан.

Главнейшие выгоды, представляющиеся от приобретения Абхазии под Всероссийскую Державу, состоят в том, что тогда лучшие приморские места Черного моря, богатые корабельным лесом, приобретутся под власть России; что восстановится безвозбранное сообщение с Крымом к что, наконец, мы будет, иметь в своей власти 2 крепости, Анакру и Сухум-кале, — следоватеиьно тогда с сей стороны Мингрелия будет совершенно обеспечена.

Присяга абхазского князя Георгия Шарвашидзе (Сефер-Али бека) 23 августа 1810 года при вступление в подданство России

Я, нижеименованный, владетель Абхазской области князь Сефер-Али бек, названный при святом крещении Георгием Шарвашидзе, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред святым его Евангелием в том, что хочу и должен е. и. в., моему всемилостивейшему великому государю императору Александру Павловичу, самодержцу всероссийскому, и е. и. в. всероссийского престола наследнику, который назначен будет, верным, добрым и послушным подданным быть и служить е. в. как верному подданному пристойно есть и надлежит; противности никакой ни тайно, ни явно не чинить и по владетельному достоинству, в котором высочайшей е. и. в. грамотой всемилостивейше я утвержден, поступать и исполнение чинить во всем по его, великого государя, указам, не щадя живота своего, до последней капли крови; подвластный же мне Абхазского владения народ содержать в порядке и управлять им с правосудием и кротостью, отвращая оный от всяких предприятий, интересам е. и. в. противных; есть ли же чего собою учинить не могу, о том заблаговременно уведомлять главноуправляющего в Грузии и других российских начальников.

В заключение сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя нашего. Аминь. И прилагаю к сему мою печать.

По сей присяге приводил Белявского мушкетерского полка полковой священник Исидор Попов.

По сей присяге был Белявского мушкетерского полка майор [Майзов]

Присяга учинена 23-го числа августа 1810 г.

Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Том III. — Тифлис, 1869. — С. 208. Руниверс

«Карта Кавказского края с обозначением границ 1801-1813 г. »

Составлена в военно-историческом отделе при штабе Кавказского военного округа подполковником Томкеевым В.И.. Тифлис 1901 г.

Местонахождение: Российский государственный военно-исторический архив

ertata

Тэги: абхазия, абхазского, день, империя, интересное, интересное., истории, история, история., календарь, князя, культура, непознанное., присяга, разное., россии, россии., российская, россия

Комментарии | Постоянная ссылка

Дела печные: выбираем дрова, чистим дымоходы...

2015-09-04 14:19:25 (читать в оригинале)

Когда становится холодно, так приятно в домике протопить печку. Или камин. Ласковое тепло, которое сродни теплу Солнца, приятно греет не только тело, но и душу. Что-то есть в нем особенное, живое и величественное. Как приятно подкинуть в огонь поленце-другое и слушать, как оно потрескивает в топке!

Только вот печке с дымоходом совсем не все равно, какие поленца мы в нее загружаем. Да и поленца ли... Порой в топку идут обрезки вагонки, брусков и прочие строительные отходы. А они чаще всего из хвойных пород древесины — печки и дымоходы такие не слишком-то жалуют: эти дрова их загрязняют, оставляют смолистые отложения на стенках топок и дымоходов.

Кроме того, во время топки сосновыми или другими смолистыми дровами следует помнить, что они часто «стреляют» во время горения. Поэтому не стоит оставлять без присмотра открытую топку, особенно камина. Кстати, сильно искрят при горении еще и дрова из тополя.

Характеристики дров

Если сравнивать теплотворную способность дров из различных пород древесины, то в пересчете на массу (или, иначе говоря, вес) она будет у всех практически одинаковой. Но это в расчете на массу. А ведь разные породы имеют разную плотность, поэтому при одинаковой массе могут иметь разный объем. Вот и получается, что при большей плотности тот же объем будет иметь большую массу, а значит — большую теплотворность. Понимая это вы можете прикинуть, какие дрова лучше выбрать: чем тяжелее поленце, тем больше тепла оно отдаст.

Это, конечно, имеет отношение только к сухим дровам. О влажных мы не говорим — они сложнее разгораются, чем сухие, и дают меньше тепла при горении (только дрова из акации горят в разогретой топке практически одинаково и сухие, и влажные).

• Рекордсмен по теплотворности — дуб: 3,2 ккал/кв.дм

• Где-то рядышком идут ясень, рябина, бук, яблоня, акация — 3,0-2,7 ккал/кв.дм

• Примерно одинаково согреют вас береза, клен, груша, каштан — порядка 2,6 ккал/кв.дм

• А вот сосна, липа, ольха дадут всего около 2 ккал/кв.дм

• Еще меньше тепла даст липа, верба и осина — 1,8 ккал/кв.дм, сгорая быстро и практически без углей

• Пихта и тополь дадут 1,6 ккал/кв.дм

Для своей любимой печки или камина лучше выбрать дрова лиственных пород дерева, с более плотной и тяжелой древесиной. Только учтите: дрова твердых пород довольно трудно заготавливать. Их трудно колоть. Особенно сложно поддаются дуб, бук, граб.

Если вам достались дрова из граба, то вы счастливый обладатель бездымного топлива с очень высокой теплоотдачей. Жаровни древнего Херсонеса заправляли именно грабовым углем. Эти дрова всегда ценились у кузнецов, литейщиков, гончаров, пекарей, потому что они долго горят и не коптят.

Если вы стоите перед выбором между не сильно богатыми на калории осиной или сосной, то стоит отдать предпочтение осине. Она, в отличие от сосны, оставляющей на внутренней поверхности дымохода и топки значительные отложения, не просто не загрязняет их, а еще и помогает очистить от этих отложений, выделяя при горении специфические газы. Правда, растопить осину сложно. Есть даже поговорка: «Осина не горит без керосина» :) Но совершенно не составит труда подкинуть поленце в уже растопленную топку.

Так же, как и осина, размягчают сажу в дымоходе ольховые дрова. Горят они жарко и почти совсем не дымят. За эти свойства их прозвали «царскими». Они очень ароматны, их часто используют для копчения мяса и рыбы.

Легко разгораются и горят ровным долгим пламенем березовые дрова. Они наполняют помещение легким ароматом, который имеет дезинфицирующий эффект. Жаль только, что через три года хранения аромат становится менее интенсивным. Березовые дрова хоть и дают хороший жар, но при неправильной подаче воздуха в топку могут дымить. А вместе с дымом в дымоход возгоняется деготь и березовая смола (оказывается, есть и такая :)) Деготь обильно оседает на трубе и может даже стекать вниз, если труба тонкая и холодная, не утепленная снаружи.

Там, где есть старые отжившие свое фруктовые сады, можно разжиться отличными дровишками. Дрова яблони и груши легко колются, при этом хорошо горят и наполняют помещение приятным ароматом. «Вкусно» пахнут и вишневые дрова. Но они при горении сильно дымят, поскольку вишня содержит смолы. По этой причине дрова вишни и сливы лучше не использовать для пикников.

Чистка дымоходов и печей

Какими бы прекрасными и бездымными ни были дрова, на дымоходе и в дымовых каналах печей все равно откладывается сажа. Ее обязательно нужно периодически удалять. Это очень важно, поскольку нередки случаи, когда сажа возгоралась и приносила в дом беду. Температура горения сажи очень высока — 1100 градусов. Не всякий дымоход сможет ее выдержать — бывает, труба просто взрывается, вызывая пожар. Поэтому периодическая чиста необходима.

Чистят трубы, естественно, трубочисты. Вызывать их нужно довольно часто. Но уменьшить количество визитов можно, применяя профилактические средства для прочистки дымоходов.

Одно из таких средств весьма банально — картофельные очистки. В хорошо протопленную печь нужно вбросить примерно пол-ведра высушенных очисток, а если печь большая, то и ведро. Выделяемые при сгорании картофельного крахмала газы, как и осиновые дрова, разлагают сажу и помогают дымоходу очиститься от нее. Этот прием не избавит вас от чистки, но, несомненно, уменьшит ее кратность.

Трубочисты чистили каналы при помощи специальных ершиков, внизу которых к веревке привязана гиря или кусок кирпича. Залезали на крышу, опускали это приспособление в трубу и постепенно, плавными движениями соскребали ершиком сажу. Потом опускались ниже и чистили через прочистные отверстия дымовые каналы в печах.

Теперь многое усовершенствовалось: появились всевозможные приспособления, в частности, позволяющие чистить дымовые трубы снизу при помощи упругого стального троса. Но стоят эти приспособления не дешево.

Дачники же умудрились изобрести оригинальный и практически бесплатный ершик трубочиста. Просто берут всем известную пластиковую бутылку, делают вдоль стенок от горлышка к дну вертикальные надрезы на расстоянии в пару сантиметров один от другого. Потом продевают сквозь дно и горлышко бутылки стержень, притягивают по оси дно к горлышку и фиксируют образовавшийся из разрезанных стенок бутылки ершик при помощи пары гаек.

Если труба довольно большого диаметра, то вместо бутылки берут пластиковую 3 — 5-литровую банку, удаляют дно, просто разрезают стенки на полосы и отгибают их. Все, ершик готов. Осталось привязать кусок кирпича на веревку — и можно становиться трубочистом.

Современные профессиональные трубочисты используют не только традиционные механические методы очистки труб. Появились специальные пылесосы для этих целей. Прогресс не стоит на месте. Есть даже специальные брикеты или порошки для профилактической чистки дымоходов, которые работают, в общем-то, как картофельные очистки, только более эффективно.Запах после них не очень приятный, но зато это позволяет уменьшить количество визитов мастеров.

Симптомы состояния дымовых каналов

Но как узнать, не пора ли уже чистить дымоход? Как понять, забит он или нет? Ведь не лезть же в самом деле на крышу?! Определить это можно по… цвету дыма (прямо как при выборе Папы Римского :))

Если печка заросла сажей, то из трубы будет идти темный дым. Чистый же дымоход в правильной печке при правильных дровах дает почти незаметный, прозрачный или, в крайнем случае, белый дым. Подскажет, что там с дымоходом, и пламя в топке. Если дрова горят шумно, потрескивая, цвет пламени светло-оранжевый, то проблем нет. Но если пламя станет темным, апельсинового цвета, то готовьтесь вызывать трубочиста.

Кстати, встретить трубочиста — это к удаче :)

7 lfx

ertata

Тэги: выбрать, дача, дом, домоводство., дрова, дымохода, камин, огород, отопление, печь, полезные, сад, советы, советы., чистка

Комментарии | Постоянная ссылка

Категория «Обзоры»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+248 |

328 |

Русский Фольклор |

|

+241 |

284 |

Любер |

|

+209 |

319 |

Литературное кафе "ИСКУССТВО" |

|

+208 |

246 |

Kroshka_Strekoza |

|

+194 |

215 |

x_lightcore_x |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-1 |

40 |

RichLife.ru |

|

-1 |

63 |

Гламурная Я |

|

-2 |

39 |

Водоочистка, водоподготовка. Самые низкие цены в Сибири! |

|

-3 |

51 |

Диахронические мысли |

|

-3 |

38 |

Строительство и Ремонт своими руками |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.