|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

Жители Гренландии о России и русских.

2015-09-03 20:58:48 (читать в оригинале)Фотопроект «Иностранцы о России», в котором узнаем, что думают жители других государств о нашей стране. На этот раз назвать три ассоциации, которые приходят на ум, когда речь заходит о России и русских, «Моя Планета» попросила жителей острова Гренландия. Видимо, из-за того что в столице (городе Нуук) на момент интервью было –16 °C, 80% опрошенных первым делом выкрикивали «водка». Но тем не менее помимо водки было еще очень много и других интересных и неожиданных высказываний.

— Красотки. Водка. Черный хлеб. В кино все русские закусывают водку черным хлебом. (Ангайо Уйана, комик, 28 лет)

— Олимпийские игры. Мария Шарапова. Транссибирская магистраль: поезд, за окном невероятно красиво. Разные приключения по дороге. Многие мои друзья по ней уже путешествовали, а я пока что только мечтаю. (Ангутерак Хэндриксен, работает в отеле, 34 года)

— Животные. Лес. Дикая природа. Я люблю смотреть программу про животных, и там часто рассказывают о России. И матрешка очень нравится! Похожа на беременную тетю. (Асиина, ходит в детский сад, 5 лет)

— Родственники. Туристы. Мороз. Говорят, что предки гренландцев пришли из Сибири, а значит, русские — мои родственники… (Нильс Олсен, таксист, 54 года)

— Красивая природа. Орлы. Кириллица. Когда я смотрел программу о животных, орлы в России мне особенно запомнились. — А кириллица? Сможешь что-нибудь на русском прочитать? — Покажи, попробую. Нет! Ни слова не понимаю! Выглядит очень пугающе!!! (Аниноак Карлсен, монтажер на Nuuk TV, 27 лет)

— Платье. Водка. И платок такой расписной, прям как у тебя. Когда слышу «Россия», всегда думаю о красивом платье. (Арнатсак Амоссен, ассистент по продажам, 22 года)

— Дороги. Видео. Женщины. Обожаю смотреть видео русских автомобилистов! Видела, чего они творят?! (Оле Мёллер, фотограф, 41 год)

— Церкви. Такие штуки золотые вместо крыши, не знаю, как они называются. Я их видел на открытках. Снег. И лучший друг. Мой лучший друг из России, и могу сказать, что для меня Россия — это дружба. Русские умеют дружить по-настоящему. (Уйана Флейшер, актер и продюсер, 29 лет)

— Водка. Коммунизм. Сибирь. У нас тут, кстати, двое русских приехали работать. Хочешь, познакомлю? Правда, они очень серьезные и не пьют. (Мартин Лунге, графический дизайнер, 39 лет)

— Война. Вьюга. Водка. А мне вам как позировать? Можно покривляться? (Роза Хелена Элис Хансин Олсен, преподаватель актерского мастерства, 51 год)

— Водка. Ушанка. Борщ. Видел по телевизору, как его готовят. (Ивик Клейст, электрик, 33 года)

— Бабушка. Водка. Холод. — Бабушка? — Да! Так нравятся мне эти куколки! — Но это не бабушка, это матрешка. — Ой, правда? (По-русски) На здоровье! (Катрин Олсен, учитель датской литературы и искусства, 25 лет)

— Шапка-ушанка. У нас их многие носят. Юрий Гагарин. Фаберже. Помню, смотрел какой-то из фильмов о Джеймсе Бонде, и там было яйцо Фаберже, оно меня тогда поразило. (Питэр Хэндриксен, техник в Центре Культуры, 37 лет)

— Волейбол. Мне очень нравится Наталья Обмочаева. Исторический музей. Третья мировая война. — Что ты знаешь об историческом музее? — Ничего не знаю. Знаю, что он исторический и очень интересный! Мы с женой давно мечтаем в него попасть. (Отто Томас, студент, электрик, системный администратор, теолог, 30 лет)

— Огромная страна. Нефть. Арктические зимние игры. В них участвуют только страны циркумполярного региона. В следующем году они будут проводиться у нас в Нууке, а в 2018-м — в России. (Эрик Амондсен, студент, 26 лет)

— Хардкор. Водка. Сталин. — Почему хардкор? — А ты набери в поисковике «русские» и «видео», сразу поймешь, почему хардкор. (Ингвар Бертелсен, продавец в магазине, 22 года)

ertata

Тэги: гренландия, заграница, заграница., иностранцы, интересное, интересное., мифы, непознанное., россии, россии., россия, рубежом, русские

Комментарии | Постоянная ссылка

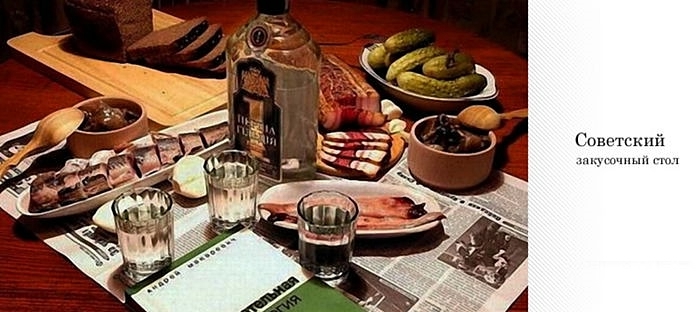

Русский закусочный стол.

2015-09-03 18:47:08 (читать в оригинале)

Наверное, каждый исследователь русской кухни не раз и не два начинал свои материалы словами о том, что русская кухня широко известна и пользуется признанием во всём цивилизованном мире. А еще она самобытная, уникальная, разнообразная…

Тот, кто будучи за границей пытался найти русский ресторан, знает, что на пять континентов и двести стран приличных русских заведений наберётся не больше десятка. При этом меню каждого второго — жалкая пародия на русскую кухню.

Если бы такое плачевное положение русской кухни было только за границей, с этим можно было бы смириться. Но ведь и в России традиционная русская кухня практически не востребована ни в какой форме. Рестораны, в которых в меню есть квашеные овощи, мочёные яблоки, расстегаи, кулебяки, овсяный кисель и другие блюда русской кухни, можно пересчитать по пальцам одной руки.

Отчего же в самом захудалом городке России обязательно найдется ресторан итальянской, японской и даже грузинской кухни, но ни одного заведения с русской кухней? Может быть, потому, что советские многонационалы уничтожили все русские кулинарные традиции? Не без этого. Но ведь нашлись энтузиасты, которые возродили многие забытые рецепты и технологии. Может быть, не позволяет технологическая база; русскую печь ведь не поставишь на кухне, да и кадки нужны, ухваты, ендовы? Тоже вряд ли; многие повара и на современном оборудовании справляются с томлением щей, мочением овощей и всевозможной выпечкой. Значит, причина невостребованности одной из величайших кухонь мира на своей же исторической родине только одна — русский человек не понимает, в чём заключается та самая уникальность, самобытность и неповторимость русской кухни.

Одним только вкусом овсяного киселя и шанешек современного избалованного потребителя в русский ресторан не заманишь. Он воспринимает кухню в целом, и помимо вкуса большое значение для него имеет форма подачи, процедура поедания и даже исторический бэкграунд блюд и мифология. И что ему может предложить русская кухня? Самовар, посуду, расписанную под гжель, и цыганский хор?

Но ведь не может такого быть, чтобы одна из величайших кухонь мира не имела внешней специфики! Обратившись к классическому периоду русской гастрономии мы без труда обнаружим ту самую уникальную гастрономическую систему, без которой вся русская кухня — простой набор необычных блюд со смешными названиями.

В процедурном отношении отличие классической русской кухни времён расцвета Империи от всех прочих кухонь мира заключалось в существовании «закусочного стола», в своеобразной «еде до еды». Разделение обеда на три части: закуска, основной обед, и десерт, разнесенные также физически в три разных комнаты: буфетную, столовую и гостиную, и были той самой ярчайшей особенностью русского гастрономического спектакля, о которой с удивлением писали в своих дневниках и письмах побывавшие в России иностранцы.

На Севере принято перед основною трапезой подавать какое-нибудь легкое кушанье — прямо в гостиной, за четверть часа до того, как садиться за стол; это предварительное угощение — своего рода завтрак, переходящий в обед, — служит для возбуждения аппетита и называется по-русски, если только я не ослышался, «закуска». Слуги подают на подносах тарелочки со свежею икрой, какую едят только в этой стране, с копченою рыбой, сыром, соленым мясом, сухариками и различным печением, сладким и несладким; подают также горькие настойки, вермут, французскую водку, лондонский портер, венгерское вино и данцигский бальзам; все это едят и пьют стоя, прохаживаясь по комнате. Иностранец, не знающий местных обычаев и обладающий не слишком сильным аппетитом, вполне может всем этим насытиться, после чего будет сидеть простым зрителем весь обед, который окажется для него совершенно излишним.

— Кюстин А. “Россия в 1839 году” .(1)

Что такое закусочный стол?

Внешне это было отдельное от обеденного стола композиционно-гастрономическое сооружение. За закусочный стол не садились, выпивали и закусывали стоя. Тарелки с закусками держали в руках.(2) Часто закусочный стол намеренно делали выше обычного стола, чтобы никому из гостей не пришло в голову придвинуть к нему стул:

Закуски принято подавать перед обедом на особом столе, в стороне от накрытого к обеду, или даже в соседней комнате. Стол должен быть накрыт безукоризненно чистой скатертью. Посредине или к одной стороне поставить графины и бутылки с водками. Водки, если покупные, должны подаваться каждая в своей бутылке; раскупорить бутылки и слегка заткнуть их пробками. Простую водку и все домашнего приготовления разлить по графинчикам. Вокруг графинов и бутылок должны быть поставлены рюмки разных размеров и в изобилии. Впереди водок поставить на особых тарелках горячие и холодные закуски. При этом не могу не упомянуть об одном: к закускам не следует никогда класть, как это в иных домах практикуется, вилки в наклонном положении, т.е. одним концом на скатерть, а другим на тарелку. Это в высшей степени некрасиво. Надо класть вилочку или ложечку, смотря по сорту закуски, на самую тарелку, где закуска.

Справа и слева от графинов поставить по кипе закусочных тарелочек, рядом положить одну возле другой, одну или несколько дюжин маленьких вилочек и ножей и на нескольких больших тарелках нарезанный небольшими кусочками хлеб, белый, черный и пеклеванный. С каждого конца стола по кипе сложенных чистых салфеток. К закусочному столу не принято ставить стульев. Гости кушают стоя и берут каждый что кому угодно.

Пока гости заняты вокруг закусочного стола, разливают суп по тарелкам и ставят к каждому прибору на обеденном столе, чтобы гости, после закуски, могли тотчас же приняться за суп.

За завтраком и ужином принято закуски и водки ставить на стол и тотчас садиться.

— Е. В. Спасская, "Горячие и холодные закуски и холодный буфет"«.(2-1)

История появления закусочного стола

Закуска — «в высшем обществе: завтрак до обеда, водка с соленою и другой снедью; иногда ранний обед: именинная закуска; в народе же более употребительно множественное закуски: десерт, заедка, верхосытка, лакомства, сласти, пряники».

— Толковый словарь Даля. — 1863–1866

По мнению В.В. Похлёбкина, до XVII века слово «закуска» было синонимом завтрака.

Возникла эта традиция из крестьянского обычая рано утром до выхода на работу съесть что-нибудь не требующее приготовления или разогрева, и запить это квасом или простоквашей. В такой крестьянский закусочный стол обязательно входили хлеб, лук, сыр (творог), варёные яйца с квашениями и соленьями (грибы, капуста) или холодные копченья (сало, домашняя колбаса, копчёная рыба), а также всё то, что осталось со вчерашнего ужина.

Однако крестьянский закусочный стол не стал самостоятельным явлением. Для русского народа основной пищей всегда была и оставалась горячая, жидкая еда: щи, похлёбки на растительном сырье, а также различные затирухи, заварихи, болтушки и другие разновидности мучных супов.

В дворцовой и аристократической среде закуски прижились, и в XVII–XVIII веке стали обязательным атрибутом, так как изначально выполняли роль не основного блюда, а лишь вступления к обеду. Таким образом на русском закусочном столе оказались черная (паюсная, зернистая) и красная икра, вяленая и соленая рыба (семга, сельдь), отварная холодная осетрина, севрюга, стерлядь. К XIX веку закуски распространились и в более низкой социальной среде купечества, а в 70-80-е годы XIX века и среди мещанства. У небогатых людей закуски состояли преимущественно из овощных солений и квашений, дополняемых хлебом, а вместо икры и балыка была селёдка.

Мясные и молочные продукты (сыры, колбасы, ветчина) попали на закусочный стол только с XVIII века, а сливочное масло в XIX веке. В этот же период к закускам добавляются рыбные копчёности (балык, севрюга, шемая, залом), а в начале XX века появляются консервы. Такие калорийные закуски потребовали дополнительных овощных блюд. Так на закусочном столе появились винегреты и зелёные салаты. Но даже при таком разнообразии, закусочный стол не мог заменить обычное питание, так как основными закусками были концентрированные, острые, кислые и солёные блюда, призванные не насытить, а возбудить аппетит.(3)

Закусочный стол в других странах

Закусочный стол как самостоятельное явление сложился к началу XVIII века не только в России, но и в ряде других европейских стран, например во Франции и Швеции. Шведский и французский закусочные столы отличались от русского холодного стола.

В Швеции закусочный стол получил название «сморгасбурдет» (дословно «бутербродный стол»), так как закуски состояли из того, что можно съесть в холодном виде вместе с хлебом. К концу XIX века шведский закусочный стол, становясь всё более обильным, превратился в шведский стол в его современной форме, с многочисленными холодными закусками и горячими блюдами. В таком виде в начале XX века шведский стол впервые появился в ресторанах Петербурга.

За 1 руб. 25 коп. в «Туристе» и за 1 руб. 50 коп. в «Баре-Туристе» клиент мог по собственному выбору взять со стола любые закуски, горячие блюда и безалкогольные напитки в любом количестве. Это были первые в стране рестораны самообслуживания, прислуга ресторана только убирала грязную посуду со столов.

Закусочный стол в «Баре-Туристе» состоял из 15 наименований: заливное из дичи, винегрет, ассорти из сыров и колбас, соленья и маринады, заливное из рыбы, холодная осетрина, грибы, телятина и т.д. Также можно было получить перловый суп, бульон с рисом, консоме жульен, бефстроганов, антрекот, кокиль из рыбы, сливочное мороженое и прочее. Алкогольные напитки в этих ресторанах не подавались. (4)

Во Франции закуски появились еще в конце XVI века при королевской кухне, где повара старались дополнить обед короля чем-то необычным. Их обозначали термином Hors d’oeuvre, что можно перевести, как «вне основной части». Таким образом, французы воспринимали закуски как что-то дополнительное, совершенно необязательное, а иногда и просто исключительное по отношению к тому, что полагалось для обеда. До середины XIX века закуски во Франции подавались не до начала застолья, а в процессе обеда, в промежутках между основными блюдами (3-1). Примерно с 1860 года русская система подачи закусок стала распространяться и во Франции. Этот факт зафиксирован во французской гастрономической энциклопедии Larousse Gastronomique, изданной в 1938 году.

Первым пропагандистом русских закусок на Западе стал великий французский повар Юрбен Дюбуа (1818–1901), одно время работавший в России шеф-поваром у графа Орлова. Обычай подачи закусок перед едой, привезенный Дюбуа из России на родину, показался французам интересным. Они кое-что адаптировали, русское изобилие в чем-то заменили разумным для желудка набором, и термин hors d’oeuvre а la russe занял свое место во французской кухне. (5)

Напитки закусочного стола

Французы не учли одну важную деталь. В русской кулинарной традиции с начала XVI века закуски сопровождались обязательными несколькими рюмками крепкого алкоголя. Свидетельство этому мы находим в книге "Записки о Московии"(6), где Сигизмунд Герберштейн, посетивший в 1517 году Московское княжество с посольской миссией, пишет следующее:

«В рыбные дни мне привозили забитую рыбу и много больших копченных на воздухе без соли осетров; еще графинчик с водкой (в оригинале — pranndt Wein), которую они всегда пьют за столом перед обедом». И еще: «Наконец стольники вышли за кушаньем [снова не оказав никакой чести государю] и принесли водку (в оригинале — aqua vitae), которую они всегда пьют в начале обеда…».

На протяжении нескольких столетий из всего многообразия национальной кухни отбирались именно те блюда, которые наиболее гармонировали с национальными же напитками. Бесконечное разнообразие закусок диктовалось большим выбором крепких напитков, которые занимали центральное место любого закусочного стола. Вот как известный русский кулинар И.М. Радецкий в 1853 году описывает организацию закусочного стола:

«При дверях из гостиных комнат накрыть стол для водок и закусок, поставить на середину поднос с рюмками и графины с водкою из следующих: белая померанцевая, красная померанцевая, горькая померанцевая, мятная, миндальная, персиковая, английская горькая, гвоздичная, малиновая, вишневая, ратафия, испанская горькая, бальзамная, данцигская, розовая, анисовая, полынная, золотая, лимонная, тминная, джин голландский, коньяк, крымская и арак». (7)

Современному человеку, привыкшему к одному-единственному сорту водки, удивительно видеть такое богатство выбора алкогольных напитков. Но и огромное разнообразие закусок современных людей изумляет не меньше. Без крепких вкусоароматических водок, специально созданных водочными мастерами, чтобы подчеркивать и дополнять определённую закуску, вызывая усиленное выделение желудочного сока, русский закусочный стол терял всякий смысл. Что и произошло во Франции. Постепенно французы отказались от русской системы подачи закусок. В 1903 году великий французский ресторатор и кулинарный критик Огюст Эскофье писал в своём кулинарном путеводителе:

«Гостеприимные хозяева и метрдотели, скорее суетливые и усердные, чем думающие, ввели и у нас моду на закуски, не учитывая особенностей климата, того, что у нас другие национальные традиции, вкусы, привычки и темперамент. Они стали накрывать этими „закусками“ те же столы, за которыми люди потом ужинали, что уже было нарушением традиции. К тому же этим словом стали именовать и обычные французские холодные блюда. К счастью, сейчас стали понимать нелепость введения такого варварского обычая, и его сейчас можно редко встретить во французских ресторанах». (8)

Возмущение Огюста Эскофье можно понять. Обильные и разнообразные закуски, подаваемые до обеда, притупляли аппетит, делая основные блюда избыточными. Но отказываясь от русского закусочного стола, Эскофье не отказался от системы service a la russe (подача каждого блюда в том порядке, в котором напечатано в меню) вместо service a la francaise (подача всех блюд одновременно). К середине XIX века русская система подачи блюд распространилась не только во Франции, но и в других странах Европы. Сервировка стола a la russe была практичнее и удобнее, но требовала большего числа прислуги.(9)

В отличие от Франции, традиция начинать обед с холодных закусок в России не только не исчезла, но и распространилась на все слои общества. Изначально появившись при дворе и среди аристократии, к концу XIX века купцы, духовенство, мещане, интеллигенция и студенчество начинали с закусок обед, завтрак, ужин и даже поминальные обеды. Подтверждение этому мы можем найти в многочисленных литературных источниках:

Дядя Хрисанф, пылая, волнуясь и потея, неустанно бегал из комнаты в кухню, и не однажды случалось так, что в грустную минуту воспоминаний о людях, сидящих в тюрьмах, сосланных в Сибирь, раздавался его ликующий голос:

— Прошу к водочке!

Стараясь удержать на лицах выражение задумчивости и скорби, все шли в угол, к столу; там соблазнительно блестели бутылки разноцветных водок, вызывающе распластались тарелки с закусками. Важный актер, вздыхая, сознавался:

— Собственно говоря, мне вредно пить. И, наливая водку, добавлял:

— Но я остаюсь верен английской горькой. И даже как-то не понимаю ничего, кроме…

Входила монументальная, точно из красной меди литая, Анфимьевна, внося на вытянутых руках полупудовую кулебяку, и, насладившись шумными выражениями общего восторга пред солидной красотой ее творчества, кланялась всем, прижимая руки к животу, благожелательно говоря:

— Кушайте на здоровье!

Дядя Хрисанф и Варвара переставляли бутылки с закусочного стола на обеденный, не важный актер восклицал:

— Карфаген надо разрушить!

— М. Горький, «Жизнь Клима Самгина». (10)

По окончании похорон, дядя Григорий Семеныч пригласил как духовенство, так и прочих ассистентов в ближайшую кухмистерскую на поминальный обед.

Закуска прошла довольно вяло. Стрекоза продолжал качаться из стороны в сторону, бормоча себе под нос: «вот оно… заключение! ну, и что ж! ну, и извольте!» Очевидно, он разговаривал с бабенькой, которая приглашала его туда, а ему «туда» совсем не хотелось, хотя, по обстоятельствам, и предстояло поспешать. Удав и Дыба начали было рассказ о том, какие в грузинских прудах караси водились — вот этакие! — но, убедившись, что карасями современного человека даже на похоронах не проберешь, смолкли. «Индюшка» рассматривала на свет балык и спрашивала у хозяина кухмистерской, где и почем он его покупал: кадеты и прочая молодежь толпились около закусочного стола и молча гремели вилками; дядя Григорий Семеныч глазами торопил официантов, чтоб подавали скорее. Что же касается до Поселенцева, то он разом, одну за другой, выпил шесть рюмок рижского бальзама и в один момент до того ополоумел, что его вынуждены были увести.

— Салтыков-Щедрин, «Михаил Евграфович». (11)

Следует отметить, что крепкий алкоголь употреблялся только у закусочного стола. За обедом пили только вино. После первого блюда подавали бургундское и бордо, между холодными антре и жарким — дорогое белое вино рейнвейн. После второго блюда и жаркого пили бордо и бургундское, сладкие антреме сопровождал херес. Шампанское пили на протяжении всего обеда, причём в XVIII веке было принято с шумом пускать пробку в потолок. Согласно правилам дворянского этикета, бокал выпивался одним глотком, не допускалось нюхать вино, пробовать, недопивать до конца или пить «по-куриному» маленькими глотками. (12)

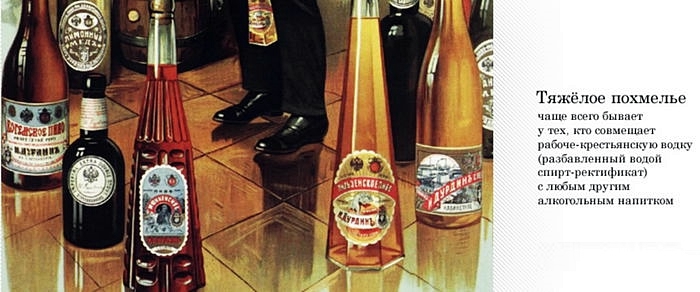

У русского человека может возникнуть вопрос: «Как можно было сохранять вертикальное положение, смешав так много разных напитков?» Вопрос вполне резонный. В наши дни в любом приличном европейском ресторане посетителям предложат начать ужин рюмкой биттера, затем к разным блюдам будут поданы несколько сортов белых и красных вин, а в качестве дижестива принесут креплёное вино (портвейн, херес, мадеру) или дистиллят (коньяк, граппу, кальвадос). Секрет заключается в том, что безопасно комбинировать можно напитки с однотипной сырьевой основой. Тяжёлое похмелье чаще всего бывает у тех, кто совмещает рабоче-крестьянскую водку (разбавленный водой спирт-ректификат) с любым другим алкогольным напитком.

Блюда закусочного стола

«В другой комнате… появилась на столе белуга, осетры, семга, икра паюсная, икра свежепросоленая, селедки, севрюжки, сыры, копченые языки и балыки…

Потом появились… изделия кухни: пирог с головизною, куда вошли хрящ и щеки 9-пудового осетра, другой пирог с груздями, пряженцы, маслянцы, взваренцы. …Гости, выпивши по рюмке водки темного оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режут на Руси печати, приступили со всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склонность, налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр».

— Н. В. Гоголь. Собрание художественных произведений в 5 томах.(13)

Русский закусочный стол складывался из трех родов блюд: мясных, рыбных и овощных. Из мясных блюд были распространены ветчина, студень говяжий, холодец поросячий, поросёнок холодный заливной, язык свиной и говяжий отварной, телятина холодная заливная, солонина отварная. Мясные закуски сопровождались горчицей и хреном.

Рыбные закуски были представлены более разнообразно: корюшка и ряпушка подкопченные, икра черная паюсная осетровая, икра розовая или желтая сиговая, селедка с луком под конопляным маслом, судак заливной, балык осетровый и нельма (розовая) холодного копчения, манерка (тугунок, сосьвинская сельдь) слабосолёная, осетровый бок холодного копчения, севрюга горячего копчения, сёмга свежепросольная беломорская, лососина свежепросольная, омуль или чир копчёный, снетки чудские.

Хрен к солёным и холоднокопченым рыбным блюдам был недопустим и подавался только к заливной рыбе и севрюге.

Из овощных закусок были популярны огурцы солёные бочковые, грибы белые маринованные, винегрет русский, баклажаны квашеные фаршированные, рыжики калиброванные солёные, капуста квашеная, арбузы и помидоры солёные, яблоки мочёные. Место на закусочном столе, где все эти мочения и квашения стояли, назывался "разносол"(14).

Блюда из горячего мяса и сдобного теста на закусочный стол не ставили, основной упор делался на солёные и пряные продукты, возбуждающие аппетит. Большинство закусок готовилось впрок, и представляли собой продукты длительного хранения.(15)

Исчезновение закусочного стола

В скудные советские времена разделение обеда на закусочный и обеденный столы потеряло всякий смысл, так как и для того и для другого у народа были одни и те же блюда, и один и тот же напиток — советская водка из спирта-ректификата. После того как хранители традиций, национальная аристократия и просто образованная часть общества, были частично уничтожены, частично изгнаны из страны, частично загнаны в подполье, русская кулинарная культура пришла в упадок, кухня стала бездумной и эклектичной. Деградировала и процедурная сторона русской кухни. Холодные и горячие закуски стали ставить на один стол.

С воцарением водно-спиртовой водки и исчезновением былого разнообразия алкогольных напитков пришло в упадок и закусочное меню. Безвкусный, обжигающий спиртом алкоголь быстро отобрал из множества закусок то, что лучше всего под него подходило: солёное сало, селёдка под шубой, маринады, зеленый лук, помидоры, фаршированные сыром и чесноком и т. д. Прежние гастрономические изыски стали излишни. К примеру, такое произведение кулинарного искусства, как многоэтажная кулебяка, в которой вкус каждого слоя дополняет соседний в единой полифонии, раскрывается наиболее полно в сочетании с некоторыми видами настоек. А вместе с советской водкой это чудо русской кулинарии превращается по вкусу в обыкновенный пирог. Следовательно, ни к чему тратить время и силы, нужно сразу лепить простой пирог.

В наше время нет никаких препятствий для возврата к кулинарным традициям времен расцвета русской кухни. Естественно, что вернуть прошлое невозможно, да и не нужно. Достаточно будет взять за основу опыт предков и попытаться внести хоть какое-то разнообразие в унылое меню наших застолий.

Андрей Остромиров

Примечания:

(1) Кюстин А. «Россия в 1839 году». М., 1996. Т. 2. С. 210

(2) Е. В. Спасская, «Горячие и холодные закуски и холодный буфет», — Москва: Тип. И.Д. Сытина, 1915

(3) В.В. Похлебкин, «Занимательная кулинария» — Москва: Центрполиграф, 2003.

(4) Демиденко, Юлия Борисовна, «Рестораны, трактиры, чайные… : из истории общественного питания в Петербурге XVIII — начала XX века» / Юлия Демиденко. — Москва: Центрполиграф, 2011

(5) Илья Лазерсон, Сергей Синельников, «САЛАТЫ И ЗАКУСКИ. ВКУСНО И БЫСТРО». — М: Центрполиграф, 2008

(6) Сигизмунд Герберштейн. «Записки о Московии». М. МГУ. 1988

(7) Радецкий И.М. «Альманах гастрономов». СПб.: Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи, 1852. С. III

(8) Огюст Эскофье, «Кулинарный путеводитель». — Париж Georges Auguste Escoffier

(9) Юрий Лотман, Елена Погосян, «Великосветские обеды». — СПБ: из-во Пушкинский фонд, 1996

(10) М. Горький, «Жизнь Клима Самгина». — Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1953.

(11) Салтыков-Щедрин, «Михаил Евграфович» (1826-1889) — [Cочинения]. Т. 7. За рубежом. — 518, [1] с

(12) Короткова, Марина Владимировна, «Эволюция повседневной культуры московского дворянства в XVIII — первой половине XIX вв.» [Текст] дис… д-ра ист. наук [Место защиты: ГОУВПО «Московский педагогический государственный университет»]. — Москва, 2009. — 776 с. + Прил. (с. 438-776)

(13) Н. В. Гоголь. «Собрание художественных произведений в 5 томах». — М.: изд. АН СССР, 1959. Т. 5

(14) Родионов Б., «История русской водки от полугара до наших дней» / Борис Родионов. — М.С: Эксмо, 2011. — 136 с.: ил

(15) Шеин И.В. «Сибирский парадный стол». XIX — начало XX в. — Красноярск: Ситалл, 2013

ertata

Тэги: бытие, бытие., домоводство., еда, еда., закуски, закусочный, интересное., история, история., кулинария, кулинария., кулинарные, культура, кухня, непознанное., разное., россии, россии., россия, русская, русские, русский, русь, сделано, стол, традиции

Комментарии | Постоянная ссылка

Что можно посадить в огороде в начале сентября?

2015-09-03 16:18:10 (читать в оригинале)

В конце августа — начале сентября грядки в огороде пустеют. Собран урожай кабачков, баклажанов, томатов, лука, моркови, одна лишь зимняя капуста сиротливо круглится в уголке да пузатые тыквы жадно ловят оранжевыми боками остывающие с каждым днем лучи солнца. Гол и пуст огород, но рано опускать натруженные за лето руки. Новичкам в огороде часто невдомек, что даже в начале осени можно вновь наполнить огород яркой, вкусной и полезной зеленью.

Итак, что же можно посадить под осень на даче? Список, признаться, немал и заставляет радостно потирать ручки любителей салатов из разной зелени.

Конечно, стоит соизмерять сроки вегетации и свой климат, рекомендации в этой статье предназначены для обитателей средней и теплой полос. Если у вас рано начинаются заморозки, не стоит сажать растения, долго вызревающие, например, кочанные салаты или горох.

1. Салат-латук

Салаты не только вкусны, не только наполнены витаминами с микроэлементами вперемешку, они еще и потрясающе декоративны. Долой голую землю, даешь яркую зелень!

Вообще, салаты можно было сеять все лето через небольшие интервалы времени. Если кто-то этого не делал, теперь будет знать, а начать можно прямо сейчас, благо поле для экспериментов велико, есть где развернуться.

• Салаты легко переносят пониженные температуры, спокойно растут при температуре 5 °С, их не пугают заморозки до -4-5 °С.

• К посадке годятся листовые зеленые салаты с коротким периодом вегетации, любящие прохладу и не требующие длинного светового дня.

• Быстро растущие салаты высасывают из почвы микроэлементы также очень быстро, поэтому рекомендуется перед посадкой заправить грядку азотно-калийными удобрениями.

Латук — самый распространенный вид салата. Такие известные виды салатов, как ромэн и айсберг, — тоже разновидности латука. Латук любит прохладу, лучшего вкуса он достигает при температуре 10-17 °С. Если выращивать латук в жару, он будет горчить и быстро стрелковаться. Так что август и сентябрь — лучшее время для выращивания салата-латук.

Листовой латук можно употреблять в пищу через 35-40 дней после посадки, кочанные растут несколько подольше, до 60-80 дней. Если салат не успел вырасти до заморозков, он прекрасно дозреет под пленкой.

2. Китайская капуста

Не путать с распространенной пекинской капустой. Китайская капуста кочана не образует, а образует розетку зеленых листьев на длинных мясистых черешках. Она более холодостойка, чем пекинская капуста, хорошо растет при температуре 14-18 °С, а уже выше 25 °С начинает подвядать. Длинный световой день китайская капуста тоже не переносит, будет быстро стрелковаться. Это идеальный претендент на августовские и сентябрьские грядки. В зависимости от сорта китайская капуста вырастает за срок от 40 до 60 дней.

3. Рукола

Растение с оригинальным горчично-ореховым острым привкусом листьев. Рукола хорошо переносит низкие температуры, оптимальна для ее роста температура 14-18 °С, ей не страшны заморозки до -5-7 °С. Оптимален для нее короткий световой день, однако рукола не любит постоянной тени, теряет свой неповторимый вкус. Нужно хорошо поливать руколу, иначе она начинает горчить. Срезать листья можно уже через 25-30 дней после посадки семян.

4. Шпинат

Вот и еще один любитель прохлады и короткого светового дня, оптимальная температура роста для шпината 15-19 °С. Летом его даже специально притеняют, а осенью погодка в самый раз. Любит обильный полив.

О пользе шпината, думаю, слышали все. Попай свидетель! Готов к сбору этот кладезь полезных веществ, в зависимости от сорта, через 30-50 дней после посева.

5. Кресс-салат

Кресс-салат в августе-сентябре выходит особо вкусным, насыщенным, пышным и кудрявым. Его вкус с нотками горчицы и хрена нравится многим. Растет он чрезвычайно быстро: 12-17 дней от посадки до сбора. Кресс-салат предпочитает прохладу, как и остальные его салатные родственники, поэтому лучше всего его выращивать весной и осенью.

Теперь о растениях, полезных не только огородникам, но и огороду — о сидератах. Конец лета и начало осени — самое время освежить и подпитать почву. Впрочем, они и полезный, съедобный урожай могут успеть дать.

6. Горчица салатная

Горчица есть белая, черная и сизая. Нас интересует последняя, она же русская, она же листовая или салатная. Также любит невысокие температуры, лучше всего себя чувствует при +18 °С, но может прорасти даже при -3 °С. Листья можно срезать спустя 2-3 недели после посева. Невостребованный урожай зарываем в землю — сидерат из сизой горчицы не хуже, чем из белой. Черная горчица слишком теплолюбива и нас пока не интересует.

Если же вы не любите есть горчицу, то советую засеять грядки ее белой родственницей, зеленая масса у нее побольше. И до цветения запахать ее в землю, это чрезвычайно улучшит качество грядок и избавит их от проволочника.

8. Зеленый горошек

Этот пункт подходит скорее для южных краев, где в сентябре и октябре климат ровный, без резкого понижения температуры.

Сладкий зеленый горошек можно собирать уже через 30-40 дней после посадки. Горох спокойно переносит низкие температуры, прорастает даже при 1-2 °С, всходы выдерживают до -5 °С. Оптимальная температура для него 18 °С.

Правда, заморозки могут повредить на этапе налива бобов в стручках, поэтому, если ожидаются внезапные заморозки, лучше прикрыть горох пленкой на ночь.

Если же в вашем климате заморозки начинаются рано, горох, посаженный в сентябре, может и вовсе не дать стручков. Однако польза от гороха на грядках все равно есть, он — прекрасный сидерат, его всходы можно порубить и закопать в грядки. С зеленью после сбора урожая делаем то же самое.

Вообще, рекомендую засеять сидератами все оставшиеся свободными грядки в вашем огороде. Не обязательно именно горчицей или горохом, есть и другие варианты.

7. Редиска

Этот скороспелый сочный корнеплод готов радовать нас круглый сезон. Он первым появляется на прилавках весной и не уходит с них до поздней осени. Редиску можно дергать уже через 15-20 дней после посадки. Невысокие сентябрьские температуры только на пользу редиске, осенью она получается гораздо вкуснее, не такой водянистой, как весной, и не такой острой, как жарким летом.

9. Пряные травы

Конечно же, постоянно можно поддерживать на грядке ароматные заросли быстрорастущих зеленых приправ: укроп, кориандр, базилик, петрушка, лук на зелень и другие быстрорастущие и холодостойкие травки. Урожай готов к употреблению через 20-40 дней после посадки.

Чтобы травки всходили быстрее и не капризничали, есть несколько секретов. Перед посадкой нужно потереть семена в ладонях друг о друга, чтобы они получили микроцарапины — скарифицировать, после чего замочить на сутки в теплой воде. Некоторые рекомендуют замочить на пару часов в молоке. Также можно использовать ускорители роста, биостимуляторы вроде «Эпина». Землю перед посадкой нужно как следует удобрить азотно-калийной подкормкой. Тогда всходов можно ожидать уже через 8-10 дней после посадки, а еще через 2 недели лакомиться молодой зеленью. Но если будет холодно, первые ростки могут проклюнуться недели через три.

Все перечисленные растения способны успеть дать урожай еще в этом году. Но со второй половины сентября и позже можно начинать сажать многие растения уже под зиму, чтобы собрать урожай ранней весной. Это лук, чеснок, щавель, тот же шпинат, свекла, редис, морковь, петрушка и многие другие овощи.

Не забывайте чередовать грядки, чтобы почва не истощалась и не накапливались болезни. Не все растения также переносят соседство друг с другом.

Красивого вам огорода и приятного аппетита!

7 дач

ertata

Тэги: горчица, грядки, домоводство., кресс-салат, огород, озимые, полезные, посадка, пряные, редис, сад, салат-латук, салаты, сентябрь, сидераты, советы, советы., травы, шпинат

Комментарии | Постоянная ссылка

Котоматрицы.

2015-09-01 20:27:16 (читать в оригинале)

kotomatrix.ru

ertata

Тэги: животные, животных., котоматрицы, коты, кошек., культура, мире, обои., приколы, природа., фото, фото., фотоподборка, экология., юмор, юмор-жизнь, юмор-жизнь,

Комментарии | Постоянная ссылка

Краткая история Крыма до русского владычества.

2015-09-01 14:16:29 (читать в оригинале)

«Крымский вопрос» императрицы Екатерины II: краткая история Крыма до русского владычества

История Черного моря и полуострова Крым началась, по геологическим меркам, не так давно. Примерно 8-10 тыс. лет назад в результате разлома тектонических плит образовался пролив Босфор, которые соединил воды Черного и Средиземного морей.

До этого момента Черное море было пресноводным Новоевксинским озером, объединенным с современным Каспийским и Аральским морями.

Перешеек между нынешними берегами Босфора был естественной дамбой, потому что уровень воды в Новоевсксинском море оставался ниже уровня Средиземного моря; после прорыва этой плотины морские воды хлынули в Чёрное море гигантским водопадом

В то время на берегах Чёрного моря уже жили люди — они охотились, ловили рыбу, пасли скот, строили себе жильё. При прорыве Босфорского перешейка и образовании пролива гигантские волны-цунами обрушились на побережья и затопили все низменности. Под воду ушли поселения людей, пастбища со стадами — исчезли целые народы. Это — так называемая гипотеза Черноморского Потопа — Black Sea Deluge hypothesis.

В результате этого затопления образовались нынешние акватории Черного и Азовского морей, а также полуостров Крым. Правда, тогда он не был Крымом. Известный греческий историк Геродот называл его островом Тавриком или Таврией (от названия племени тавров, обитавших там).

До поры до времени Таврия была проходным двором во время переселения народов. Сначала туда пришли киммерийцы (кстати, легенда о Коннане-варваре, впервые написанная Робертом Ирвингом Говардом, знакомит нас с одним из первых крымчан — ни больше, ни меньше); потом — скифы, сарматы, греки, Понтийское царство, готы, гунны, тюрки и болгары — все они длинной чередой проходили через Крым, но были либо завоеваны и ассимилированы, либо вытеснены со своих территорий.

В VII веке в Крым пришли хазары (кстати, они не были кочевниками — это горцы из нынешних Дагестана и Чечни), но и они не продержались долго, зажатые с трех сторон Византией, Киевской Русью и печенегами. В результате в 964 году русские войска разгромили хазар, захватили и сожгли их столицу Итиль, а на территории Керченского полуострова и Тамани образовалось русское княжество Тьмутаракань. Однако здесь интересы русских столкнулись с интересами византийцев, плюс в Северное Причерноморье хлынули орды половцев, и Тьмутараканское княжество оказалось фактически отрезанным от русских земель. В 1094 году оно прекратило свое существование, и крымские владения русских были завоеваны Византией.

Печенегов вытеснили половцы, Византия после захвата Константинополя армией крестоносцев фактически распалась, и греческие города-полисы в Крыму ушли под юрисдикцию только что созданной Трапезундской империи. Но ненадолго — в 1261 году, после воссоздания Византии, они опять приняли подданство Константинопольского базилевса.

Ну а в 1242 году, после нескольких разрушительных набегов, в Крыму обосновались монголо-татары. Тогда и появилось собственно название «Крым» — «Кырым» (qirim — перешеек), и образовался знаменитый Кырымский Улус. Примерно в это же время на полуостров пришли и генуэзцы — в 1261 году они заключили договор с Византийской империей, возрождавшейся после крестовых походов и нуждавшейся в помощи. По этому договору часть крымского побережья с центром в Кафе стала генуэзским владением, а сами генуэзцы получили право исключительной торговли на берегах Черного моря.

Кырымский Улус и генуэзцы организовали своего рода конгломерат разбойников и торговцев — первые грабили, жгли и убивали, вторые — сбывали награбленное в Европе. Из книги Александра Андреева «История Крыма»:

Генуэзцы покупали и перепродавали сукно, ткани и льняной холст, оружие, женские украшения, ювелирные изделия, драгоценные камни, пряности, ладан, меха, кожи, мед, воск, соль, зерно, лес, рыбу, икру, оливковое масло и вино. Торговые пути Крыма XIV века шли в Константинополь и Иран. Из Индии в Северное Причерноморье плыли по реке Инду, через Кандагар, Бухару, Астрахань, дальше по Волге и Дону и через Азов в Каффу. Второй индийский торговый путь проходил по Аму-Дарье и Каспийскому морю на Тифлис и по Риони к Черному морю. Товары возили и в Китай, начиная десятимесячный купеческий поход от Каффы и дальше по Дону и Волге к Астрахани и Сараю, через Сарайчик на реке Урал, Ургенч, Бухару, Кашгар, Хотан, Каучу, Лопу, Гоби до Пекина. Существовал очень оживленный путь, проходивший через Каффу, Крымский полуостров, Белгород-Днестровский, Яссы, Сучаву, Серет, Черновцы, Коломыю, Галич и Львов в Центральную и Западную Европу. Путь от Каффы до Москвы занимал пятьдесят дней и проходил по Черному и Азовскому морям, по Дону, через Рязань и Коломну. Генуэзские корабли-навы не имели весел и управлялись только парусами, были очень прочны и имели большую грузоподъемность. Навы имели длину до тридцати метров, ширину — до двенадцати, осадку — шесть метров и брали на борт до 500 тонн груза.

До какого-то времени этот разбойниче-торговый синдикат работал четко, без сбоев, но все закончилось после взятия Константинополя османами в 1453 году. Теперь выход из Черного в Средиземное море был надежно перекрыт турками, а в 1475-м османы заключили союз с татарами, захватили и разграбили генуэзские владения в Крыму. Результат немного предсказуемый, ибо жить и сотрудничать с ворами и разбойниками получается обычно недолго: они и скупщиков краденного всегда рассматривают как возможный объект нападения.

Интересно, что полный захват Крыма татаро-турецкими войсками совпал с началом малого ледникового периода. Ранее Пантикапейское царство и позже крымские владения Византийской и Генуэзской империй оставались крупнейшими житницами для этих стран. Из Пантикапеи в Афины вывозилось в год до миллиона пудов зерна, а в Геную из Крыма ежегодно поступало до 2.6 млн пудов (правда, часть покупалась на Тамани и у Московской Руси), а после 1500-х годов хлеба в Крыму собирали все меньше и меньше. Связано это было как с похолоданием и более сухим климатом, чем был ранее, так и с деградацией сельского и товарного хозяйства при татарах, да и не только при них, поскольку с X по XIV век через Крым прошло не менее семи волн переселений народов.

Но что было делать Кырымскому Улусу (преобразованному в 1475 году в протекторат Османской империи — Крымское ханство), когда кушать и получать денежки хочется, а природа подвела и все торговые связи ушли в небытие вместе с генуэзцами? Выход один — грабить соседей. Благо, после смерти Ивана III (1503 год) отношения с Москвой у татар резко ухудшились, и примерно с 1507-го начинает постоянные набеги на Россию и Польско-Литовское государство. И — не сразу, но постепенно — появляется главный товар, который по прибыльности затмевает и убирает все другие — это рабы, живой груз. Вот именно он и приносит сверхрприбыли татарским ханам.

Василий Ключевский:

«Углубившись густой массой в населённую страну верст на 100, они поворачивали назад и, развернув от главного корпуса широкие крылья, сметали все на пути, сопровождая свое движение грабежом и пожарами, захватывая людей, скот, всякое ценное и удобопереносное имущество. Это были обычные ежегодные набеги, когда татары налетали на Русь внезапно, отдельными стаями в несколько сотен или тысяч человек, кружась около границ, подобно диким гусям, по выражению Флетчера, бросаясь туда, где чуялась добыча. Полон — главная добыча, которой они искали, особенно мальчики и девочки. Для этого они брали с собой ременные верёвки, чтобы связывать пленников, и даже большие корзины, в которые сажали забранных детей. Пленники продавались в Турцию и другие страны. Кафа была главным невольничьим рынком, где всегда можно было найти десятки тысяч пленников и пленниц из Польши, Литвы и Московии. Здесь их грузили на корабли и развозили в Константинополь, Анатолию и в другие края Европы, Азии и Африки. В XVI в. в городах по берегам морей Чёрного и Средиземного можно было встретить немало рабынь, которые укачивали хозяйских ребят польской или русской колыбельной песней».

Сигизмунд Герберштейн:

«Старики и немощные, за которых невозможно выручить больших денег, отдаются татарами молодёжи, как зайцы щенкам, для первых военных опытов; их либо побивают камнями, либо сбрасывают в море, либо убивают каким-либо иным способом».

Антуан де Граммон:

«Татары перерезали горло всем старикам свыше шестидесяти лет, по возрасту неспособным к работе. Сорокалетние сохранены для галер, молодые мальчики — для их наслаждений, девушки и женщины — для продолжения их рода и продажи затем. Раздел пленных между ними был произведен поровну, и они бросали жребий при различиях возраста, чтобы никто не имел права жаловаться, что ему достались существа старые вместо молодых. К их чести я могу сказать, что они не были скупы в своей добыче, и их крайняя вежливость предлагала её в пользование всем, кто к ним заходил».

Татарские набеги на Россию и Польшу следуют волна за волной, каждый год. В 1663–1664 годах было угнано в плен до 20 тыс. человек, в 1500-м — 50 тыс. человек, в 1680-м — до 80 тысяч.

Таким образом, и для Польши, и для России борьба с Крымским ханством стала борьбой за выживание, за свои трудовые ресурсы — за саму жизнь.

Что касается Русского государства, проблему Крыма пытались решить со времен Ивана IV Грозного — в 1555 году князь Иван Шереметев с 13-тысячным войском прошелся по тылам крымчаков, и у Судбищ его отряд принял бой с 60-тысячной ордой Девлет-Гирея. За два дня русские потеряли пять тысяч человек, татары — 15 тысяч, и вскоре кочевники были вынуждены отойти, — к Туле приближалось большое царское войско.

В 1556 году русские захватили Астраханское ханство. В 1559-м воевода Данила Адашев вошел в Крым и разорил город Кезлев (ныне Евпатория). В 1569 году небольшой отряд князя Петра Серебряного отбил атаку крымских татар на Астрахань. В 1572-м в битве при Молодях князья Воротынский и Хворостин наголову разбили 40-тысячную орду Менгли-Гирея.

Битва при Молодях

В 1687 и 1689 годах происходят Крымские походы Василия Голицына. В 1695 и 1696 годах — Азовские походы Петра I, в результате которых истерзанные Русь и Польша получают 15 лет перерыва в татарских набегах (до 1711 года). В 1736, 1737 и 1738 годах в Крым идут русские войска под началом Миниха и Ласси.

Наконец, последний крымско-татарский набег на Россию происходит в 1769 году.

Таким образом, на протяжении 300 лет проблема Крыма оставалась проблемой выживания русского государства. И, захватывая Крым в 1783 году, мы прежде всего руководствовались устранением крымской угрозы, а не расширением влияния в Черном море или какими-то политическими мотивами. Сама история взаимоотношений Крымского ханства и Москвы показывала — «остаться в живых должен кто-то один». Либо мы, либо они. Третьего не дано.

Крым взят!

Давайте зададимся простым вопросом: а почему мы или поляки не завоевали Крым раньше? Ведь уже с середины XVI века стало понятно, что он и для нас, и для них представляет настоящую угрозу.

И здесь нам придется обратиться к географии.

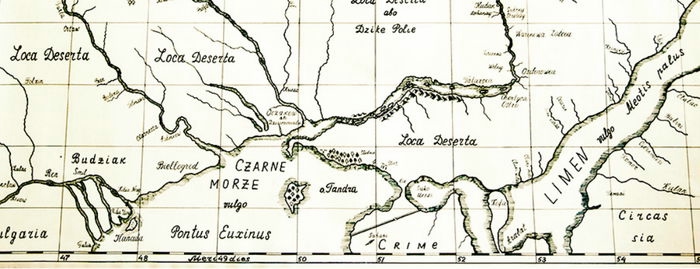

Дело в том, что все Северное Причерноморье и Приазовье тогда называлось «Дикое Поле» (по-польски — Djike Polie или Loca Deserta — «безлюдная пустыня»). Постоянное переселение народов, длившееся с VIII века до нашей эры и до XIII века нашей эры, угрозы нападения кочевников, невозможность укрыться от нападающих, отсутствие строительных материалов — все сделало этот край фактически безлюдным.

Карта Дикого Поля.

Все греческие и византийские полисы в устьях Днепра, Буга, Днестра и Дона пришли в упадок и были покинуты именно по этой причине. Известно письмо доведенного до отчаяния византийского императора Алексея Комнина к Западной Европе:

Святейшая империя христиан греческих сильно утесняется печенегами и турками. Они грабят ее ежедневно и отнимают ее области. Убийства и поругания христиан, ужасы, которые при этом совершаются, неисчислимы и так страшны для слуха, что способны возмутить самый воздух… Почти вся земля от Иерусалима до Греции и вся Греция с верхними (азиатскими) областями… подверглись их нашествию… Константинополь подвергается опасности не только с суши, но и с моря. Я сам, облеченный саном императора, не вижу никакого исхода, не нахожу никакого спасения: я принужден бегать перед лицом турок и печенегов, оставаясь в одном городе, пока их приближение не заставит меня искать убежище в другом.

Итак, именем бога и всех христианских провозвестников умоляем вас, воины Христа, кто бы вы ни были, спешите на помощь мне и греческим христианам. Мы отдаемся в ваши руки; мы предпочитаем быть под властью ваших латинян, чем под игом язычников. Пусть Константинополь достанется лучше вам, чем туркам и печенегам… спешите со всем вашим народом, напрягите все усилия, чтобы такие сокровища не достались в руки турок и печенегов…

В конце концов в Диком Поле осели только военно-корсарские (да простят мне читатели это слово) образования — речь идет о донских и запорожских казаках, которые занимались примерно тем же самым, что и татары — то есть набегами, но уже на самих татар (а иногда и на своих соплеменников или христиан, ибо, как сказал римский император Веспансиан, «Деньги — они не пахнут»). Донцы примерно к XVII веку были ассимилированы в русское государство, стали военным сословием, а со времен Петра I — полностью встроены в сословное и государственное деление России.

Сложнее с запорожцами. По идее, сделай поляки из казаков новую шляхту, или даже переведи они двуединство (Польско-Литовская Уния) в триединство (Польско-Литовско-Русская Уния), проблема с Запорожской Сечью и землями Малой Руси была бы Польским государством решена и оно могло действительно развивать экспансию на юг. Помешали этому вполне логичному решению вопросы религии и косые взгляды собственно польских шляхтичей на окраинные земли (Periferia или Krańce państwowe, как их называли в Польше). Дело в том, что польские дворяне сами хотели прирастать наделами на Украине (кстати — четкая калька с Krańce państwowe — то бишь — «конец государства», «окраина»), а не делиться ими с военным казацким сословием.

Проект разделения Речи Посполитой на Польско-Литовско-русскую унию.

В результате появилось псевдогосударственное образование — Запорожская Сечь, а потом началась польская Гражданская война (восстание Богдана Хмельницкого).

Внутренние раздоры сначала в Москве (Смута), а потом в Польше (Гражданская война и Потоп), и далее — русско-польские войны, оказались благом для татар: в мутной воде грабить и расширять сферы влияния гораздо легче, чем когда у тебя на границах находится сильное и спаянное государство.

В перерывах между войнами и Польша, и Россия пытались решить крымский вопрос, но мешало Дикое Поле, ибо логистика даже для 40-тысячного войска в степи на тот момент составляла неразрешимую проблему. То, что играло на руку татарам, обращалось против их противников в случае похода ко Крыму. Ибо татары — это конное войско, они не берут города, не имеют осадной артиллерии, обозов и т.д., их задача — пограбить и убежать, пока не подошли главные силы противника.

В случае же вторжения в Крым и полякам и русским пехота была необходима, ведь конница ничем не поможет во взятии Перекопа и крепостей внутри полуострова.

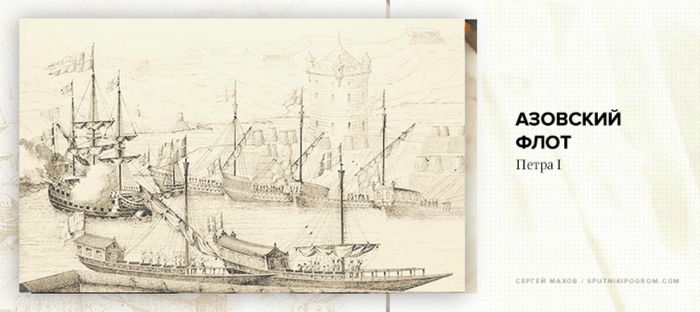

А если вторгаться в Крым морем? Да, это возможно. Но если у нас есть флот. Однако чтобы флот вышел в море — надо взять крепости в устье Дона (Азов), Буга (Очаков), Днепра (Кинбурн), Днестра (Бендеры) или Дуная (Измаил). Сам флот надо где-то строить, причем не флот из казацких «чаек» (которые туркам доставляли определенные неудобства, ради пресечения казацких морских набегов и были построены эти крепости), а регулярный. Собственно, именно этим и занялся Петр I, ценой Азовского флота стали 15 лет без татарских набегов на Россию и Польшу. Потому как Азовский флот угрожал не только возможными десантами в Крыму, но и блокадой турецких крепостей на берегах Черного моря в случае возможной войны.

Кстати, отсюда вырисовывается и вторая проблема, которую нужно было решить для успешного покорения Крыма — не дать туркам возможности подбрасывать по Черному морю подкрепления в Таврию и Причерноморье.

Резюмируем: успешным походам на Крым мешали две проблемы логистического свойства — отсутствие флота и безлюдная, безводная степь, поскольку небоевые потери во время такого похода в разы превышали боевые.

Поэтому и очередная — шестая по счету — русско-турецкая война началась борьбой за Азов, Таганрог, Хотин и Бендеры, чтобы иметь беспрепятственный выход в Азовское и Черное море. Естественно, что в 1768 году было принято решение о строительстве Азовской флотилии (причем на тех же самых верфях, на которых строил свой флот Петр I).

«Опыты прежних лет показали, что большие глубокосидящие суда было чрезвычайно затруднительно проводить через мелководные устья Дона, а мелкие суда, такие как боты и казацкие лодки, приносили мало пользы в военном отношении, потому что не могли состязаться с турецкими кораблями и галерами, имевшими сильную артиллерию и многочисленные экипажи. Исходя из таких условий, Адмиралтейств-коллегия решила строить парусно-гребные суда нового типа, получившие название „новоизобретенных кораблей“, которые должны были иметь от 12 до 16 пушек 12-фунтового калибра, а также две пудовые гаубицы. В числе этих судов были и бомбардирские, вооруженные гаубицами и мортирами. Новоизобретенные корабли были почти плоскодонные и имели осадку не более 2,7 м.».

В 1770 году в сражениях при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле армия генерал-фельдмаршала Петра Алексеевича Румянцева просто размазала турецкое войско.

В то же время в Средиземное море была направлена эскадра Балтийского флота, которая в сражениях при Хиосе и Чесме (конец июня 1770 года) уничтожила турецкий флот (в общей сложности турки потеряли 16 линейных кораблей, четыре фрегата, 40 малых кораблей и 11 тысяч моряков) и установила блокаду Дарданелл, обрекая Стамбул на голод, поскольку без египетского хлеба османы прокормить себя не могли.

Сожжение турецкого флота в Чесменской бухте

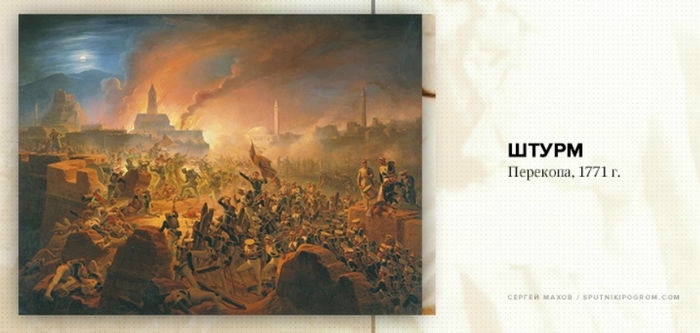

Через год, 12 июня 1771 года, к Перекопу подошла вторая русская армия под командованием Василия Михайловича Долгорукова (30 тысяч штыков и семь тысяч казаков) и всего за двое суток взяла Перекоп.

Из описания Богдановича «Походы Румянцева, Потемкина и Суворова в Турции»:

Перекопская линия была сооружена между Черным морем и Сивашем (Гнилым морем); она пересекала поперек перешеек, соединяющий полуостров Крым с твердою землею, и простиралась на 7¾ верст. В пяти верстах от Черного моря и в двух от Сиваша, находилась крепостца Ор. Князь Долгорукий решился штурмовать эту линию, несмотря на то, что она была обороняема 70-ю тысячами татар. Главным пунктом атаки избрана была западная часть линий, примыкающая к Черному морю; туда назначено было направить большую часть пехоты, в обход крепостцы Ор; для отвлечения внимания неприятелей, послано было несколько баталионов против восточной части линий; а генерал-майор князь Прозоровский, с конницею и с частью пехоты, получил приказание идти чрез Сиваш, в обход. Часть пехоты, построенная в трех каре, оставлена была позади, для охранения наступавших войск с тыла и для прикрытия вагенбурга. В ночи с 13-го на 14-е июня, русские войска двинулись по указанным направлениям; батальоны, назначенные для ложной атаки, завязали с неприятелем живую перестрелку и заставили его стянуть силы к восточной части линии; вслед затем, войска, посланные для действительного штурма, спустились под неприятельскими выстрелами в ров, набросав в него Фашин. Затем надлежало им взобраться на вал, в вышину от 30-ти до 40-ка футов; штурмовые лестницы оказались коротки, но русские воины, несмотря на то, взлезли на вал с помощью штыков. Неприятели, изумленные смелостью нападения, обратились в бегство.

Далее Долгоруков повел войска к Кафе (Феодосии), а отряд капитана Брауна был послан к Козлову (Евпатории). Козлов сдался без боя. У Кафы же Долгорукова атаковало 50-тысячное войско татар; будущий князь Крымский разбил и отбросил их от города и 29 июня вошел в столицу татарской работорговли.

Князь Щербатов же с восемью эскадронами кавалерии и 1500 казаков форсировал Сиваш с помощью лодок и Азовской флотилии, вышел на Арабатскую стрелку и 18 июня взял Арабатскую крепость. В свою очередь 17 мая 1771 года из устья Дона вышла Азовская флотилия под командованием вице-адмирала Алексея Наумовича Сенявина — пять 20-пушечных прамов, 10 «новоизобретенных» кораблей, два бомбардирских бота — и сосредоточилась на рейде Таганрога. Екатерина II писала вице-президенту Адмиралтейств-коллегии Чернышеву: «С большим удовольствием усмотрела я, что 17 мая Российский флаг веял над Азовским морем после 70-летней перемешки (перерыва)».

17 июня корабли Сенявина показались у Керчи и Еникале — очень вовремя, поскольку 18 июня в море появились семь турецких кораблей с десантом: как только русские корабли открыли огонь, турки развернулись и поспешили обратно. Деморализованные этим происшествием гарнизоны Керчи и Еникале сдались войскам подошедшего 22 июня князя Щербатова без боя.

Крым, причинивший России столько страданий, пал словно по мановению руки — за 16 дней. Именно потому, что были выполнены оба необходимых условия — взяты прибрежные крепости и с помощью флота заблокировано побережье ханства, что не позволило туркам подбросить подкрепления по морю.

1 ноября 1772 года в Карасубазаре крымский хан подписал с князем Долгоруковым договор, по которому Крым объявлялся независимым ханством под покровительством России. Империи доставались черноморские порты Керчь, Кинбурн и Еникале. Оставив гарнизоны в крымских городах и освободив более десяти тысяч русских пленников, армия Долгорукова ушла ко Днепру.

В 1774-м, после заключения между Россией и Турцией Кучук-Кайнарджийского мира, Крымское ханство было объявлено независимым государством. Более того — «татарской нации» передавались города и земли, отвоёванные Россией в Крыму и на Кубани, а также земли между Бугом и Днестром до польской границы и территория, ограниченная с одной стороны реками Бердою и Конскими водами, и с другой — Днепром.

Но главное было сделано — Крым оторвали от опеки и диктата османов, и теперь он стал зависим от России.

Сергей Махов

Читай ещё:

Решились Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров Таман и всю Кубанскую сторону.

Как Крым стал русским.

Таврическая губерния.

Обедали в Перекопе, где на воротах подписано: «Предпослала страх и привнесла мир»

Потёмкин и заселение Новороссийского края.

Из истории Крымской войны и обороны Севастополя.

Павел Нахимов.

Они стояли насмерть и погибали, защищая каждую пядь священной земли

ertata

Тэги: вов., военная, губерния, империя, интересное, интересное., история, история., крым, крыма, крымское, культура, кырымский, непознанное., новороссия, присоединение, разное., россии, россии., российская, таврида, таврическая, таврия, улус, ханство

Комментарии | Постоянная ссылка

Категория «Закон»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+102 |

141 |

АСНУ - движение вперед! |

|

+70 |

106 |

World Weapon |

|

+66 |

91 |

Sergei Davidis |

|

+63 |

109 |

STROIKA24.EU |

|

+39 |

110 |

Автоклуб78 |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-2 |

22 |

БИЗНЕС - ЗДОРОВЬЕ - ЖИЗНЬ |

|

-9 |

4 |

Японская_Джульета |

|

-10 |

3 |

Prestissima |

|

-12 |

96 |

Artemy Velker |

|

-13 |

55 |

Найти работу? Легко! Все об эффективном поиске работы. Шаблоны р |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.