|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

Японцы о России и русских

2015-08-20 17:05:07 (читать в оригинале)«Моя планета» в трех словах просит рассказать иностранцев, что они думают о России и русских.

— Матрешки, огромная территория, пилотка. Пилотку мы видели в каком-то фильме — запомнилась форма. А матрешки очень милые! (Такако и Аюми, официантки в кофейне)

— Холодно. Водка. Красивые девушки. В общем-то, я никогда специально Россией не интересовался, это первым приходит в голову практически кому угодно. (Мусида Есино, хозяин цветочного магазина)

— Икра, мамонты, вечная мерзлота. Почему мамонты? А разве мамонты не из России? (Асано Йосио, водитель автобуса)

— Чебурашка! Юрий Норштейн. Илья Кабаков. Кроме Кабакова в современном русском искусстве я знаю мало кого. Еще Петров, анимация маслом по стеклу, очень трудоемкая. Почему-то казалось, что только русские способны на такую усидчивость. (Мураками Хироши, медиахудожник)

— Матрешки, Горбачев... что-то третье? Ничего толком не приходит в голову. Русская кухня, может быть? А! Борщ! (Сасагава Миноки, домохозяйка)

— Фильм «Доктор Живаго» — несколько раз пересматривала, очень хороший фильм. Толстой, Кремль. (Кавамура Рюичи, хозяйка кафе)

— Блондинки, высокие люди и танго, конечно! В России должны прекрасно танцевать танго — у вас же все такие высокие! (Чихиро и Харука, танцовщицы)

— Пирожки, Москва, Курильские острова. — Вы были в Москве? — Нет, не был, но Москва сразу приходит в голову. А пирожки вообще у нас все знают, хотя почти никто не пробовал. (Ямада Кейске, художник манга)

— Борщ! Надя Команечи. — Она же румынка. — Да? А я думал, русская. А Шевченко, футболист? — Украинец. — Ну тогда не знаю. Матрешки, вот что! (Иваси Дзюнчи, продавец мясной лавки)

— Путин, Горбачев... это что запомнилось из газет и телевизора. Что еще? Картошка! У вас, мне кажется, картошку все время едят, как у нас рис. (Такао Симидзу, владелец передвижной якисоба-лавки)

— Рахманинов — очень его люблю. Фигурное катание. Олимпиада. На зимней Олимпиаде в Сочи вы же очень много медалей взяли — мы смотрели. У нас тоже фигурное катание становится популярным. (Сенгоку Кояма, помощница в буддийском храме)

— СССР, водка, русская рулетка. Я барменом долго работал, откуда про русскую рулетку узнал, уже не помню. Но впечатлился. (Кацуро Хосоно, сомелье)

— Огромная страна! Размеры ваших территорий для меня просто невообразимы — Япония ведь совсем небольшая по сравнению с Россией. Матрешки и борщ! Матрешки очень милые, немного напоминают наших кукол кокеси. А настоящий борщ я не ела, у нас трудно его найти. (Набетани Мика, студентка)

— Российский флаг. Водка. Холодно. Я знаю про Россию очень мало — кроме самых привычных вещей ничего не приходит в голову. (Сато Мацуя, работает в лавке масу — традиционных японских деревянных чашек для саке)

— Русско-японская война, переводчики. Переводчиков вокруг много было. А вообще я ничего не помню уже, мне 93 года, столько всего было... (Нохара Фунчю, пенсионер)

ertata

Тэги: заграница, заграница., иностранцы, интересное, интересное., мифы, непознанное., россии, россии., россия, рубежом, русские, япония, японцы

Комментарии | Постоянная ссылка

Полит в России больше чем поэт

2015-08-20 15:09:07 (читать в оригинале)

Российские министры, политики и дипломаты, которые писали стихи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опубликовал три своих стихотворения в номере журнала «Русский пионер», посвященном загранице. Лавров на дипломатической службе с начала 1970-х, с 2004 года возглавляет министерство, а для печати предоставил написанные им в разные годы произведения. Одно из них — «Посошок» — он в 1989 году посвятил своему другу, который отправлялся в командировку в постпредство СССР при ООН, второе — «Посошок-2» — отклик на возвращение этого человека обратно в Россию в 1996-м, а третье — «Эмигранты последней волны» — поэтический отклик дипломата на политические события 1995 года.

Александр Грибоедов, министр-резидент в Персии

Прославился, конечно же, пьесой в стихах «Горе от ума», которую начал писать во время своей дипломатической службы. До этого он успел прослушать несколько курсов в Московском университете, послужить в армии (в том числе и во время войны 1812 года), принять участие в основании масонской ложи, свести знакомство с Пушкиным и — уже служащим посольства в Персии — освободить множество пленных русских солдат.

Грибоедов знал немало языков еще до поступления на внешнеполитическую службу, а уже на дипломатической работе выучил еще несколько; постоянно вел путевые заметки; провел несколько месяцев под следствием по делу декабристов, но был полностью оправдан и снова вернулся к трудам во славу Отечества в Закавказье. Обстоятельства его гибели толком неизвестны до сих пор: в январе 1829 года озверевшая толпа взяла штурмом здание российского посольства в Тегеране; погибли почти все члены миссии.

А «Горе от ума», в отрывках и с цензурными правками опубликованное уже в 1825-м, стало классикой и сейчас в обязательном порядке изучается в школах. Из него взято множество крылатых выражений, а само произведение стало первым в истории русской литературы образцом реалистической комедии.

Федор Тютчев, старший цензор

Как и Лавров, Тютчев всю жизнь был карьерным дипломатом. Служа в Государственной коллегии иностранных дел, он отправился в Мюнхен в качестве внештатного атташе Российской дипломатической миссии. В 1843 году, после встречи с начальником III отделения Бенкендорфом, занялся работой по созданию позитивного имиджа Российской империи на Западе, имея личное поручение императора выступать в печати «по политическим проблемам взаимоотношений между Европой и Россией».

С 1845 года Тютчев живет в России, но работать продолжает в МИДе, а в 1848 году становится старшим цензором. Известно, что, работая в этой должности, он запретил распространять в России «Манифест коммунистической партии» на русском языке.

К своему литературному творчеству, как отмечают исследователи, относился несерьезно и даже с пренебрежением. Известен литературный апокриф, в котором знаменитое стихотворение «О, этот Юг, о, эта Ницца! / О, как их блеск меня тревожит! / Жизнь, как подстреленная птица, / Подняться хочет — и не может…» было написано Тютчевым в 1864 году на заседании коллегии на салфетке. Эту салфетку поэт затем выбросил в мусорную корзину, а спасла стихотворение для истории обычная уборщица.

Иосиф Сталин, генеральный секретарь

Сталин же стихи писал в юности, во время учебы в семинарии и на грузинском языке; шесть из них даже были опубликованы в газетах Грузии в 1895–1896 годах. Об этом эпизоде своей жизни, кажется, забыл даже он сам — и вот дальше идут одни легенды. Вроде бы в конце 1940-х, к 70-летию Генсека были решено перевести на русский язык чуть ли не нескольких десятков его поэтических опытов, но труд не был одобрен всесильным Генсеком и издание не состоялось, хотя работавшие над ним переводчики свои гонорары получили. Сейчас в сети можно найти стихотворения юного Иосифа Джугашвили на русском. Например, такое: «Раскрылся розовый бутон, / Прильнул к фиалке голубой. / И, легким ветром пробужден, / Склонился ландыш над травой».

Владимир Пуришкевич, депутат и монархист

Владимир Пуришкевич, монархист и черносотинец, прославился как самый эксцентричный депутат Государственной думы своего времени — он регулярно участвовал в разнообразных скандалах, его лишали слова и удаляли с заседаний; из наших современников более всего он напоминает Владимира Жириновского.

Стихосложением он занимался как бы между делом — например, мог написать стихотворную объяснительную по поводу своего поведения.

А по окончании думского пятилетнего срока, в 1912-м, Пуришкевич издал целый сборник своих стихов «В дни бранных бурь и непогоды», на который молодой Самуил Маршак откликнулся стихотворным фельетоном «Пиит»:

«Но вот в последний думский год / Созрел в нем новый гений: / Уж он не звуки издает, / А том стихотворений».

В дальнейшем Пуришкевич не стал развивать свой поэтический талант, так и оставшись политиком монархического толка. В годы Первой мировой войны возглавил санитарный поезд (объяснив свой поступок, впрочем, в стихах: «Предпочитая слову дело, я покидаю Петроград. / Здесь только речи говорят, а мне это осточертело»). Был идеологом убийства Распутина в декабре 1916 года, в 1917-м пытался организовать борьбу против Временного Правительства. Боролся против большевиков, умер от сыпного тифа в Новороссийске в 1920 году в возрасте всего 49 лет.

Анатолий Лукьянов, председатель Верховного Совета СССР

Первый спикер советского парламента, всю перестройку искусно лавировавший между демократами и консерваторами сначала внутри КПСС, а потом внутри Верховного Совета, всю жизнь писал стихи под псевдонимом Анатолий Осенев. Например, вот такие в 1986-м: «Пусть искренность живет под кровлей вечных слов, / Пусть то, что нам дано, условности не губят! / Как выпускает птах из клетки птицелов, / Так душу вам раскрыть стихом хочу я, люди!»

Искренность не уберегла партийного деятеля от посадки в тюрьму за участие в деятельности ГКЧП. В Матросской Тишине он пишет уже такие строки: «Я верю: мы все части соберем / В какую-то единую систему. / Построим наконец свой теплый дом / И сложим вместе тихую поэму. / Поэму пониманья и добра / Из звездного седого серебра».

Алексей Улюкаев, министр экономразвития РФ

Министр экономразвития Алексей Улюкаев — доктор экономических наук, несколько лет даже заведовал кафедрой финансов и кредита в МГУ, ну и просто человек, от которого на данный момент зависит в экономике страны многое, если не все. Стихи пишет давно и совершенно этого занятия не стесняется.

На сегодняшний день у него вышло уже три сборника стихотворений, в которых «подорожник» зарифмован с «подороже», а в качестве персонажей встречаются Чумак и Мавроди. В подборке «Авитаминоз» 2013 года есть такие пышущие актуальностью строки: «Наши ценности: комплекс-обед, / Комплекс неполноценности нашей, / Кодекс вышедших строить и месть, / Ледяная солдатская каша, / Строй, в котором местечко мне есть…»

Газета.ru

ertata

Тэги: геополитика., интересное, история, история., книги,, культура, министры, новости., политика,, политики, поэты, проза,, россии, россии., россия, с.в.лавров, сделано, события., стихи

Комментарии | Постоянная ссылка

Россия. Гений места: Новгородская область

2015-08-19 16:56:21 (читать в оригинале)Новгородская область по площади равна Хорватии или двум Македониям, она больше Дании и Швейцарии, она — эталон всего русского. «Моя Планета» путешествует по Новгородской области.

Новгородские земли избежали монгольского разорения в XIII веке. И сохранили не только население и дома, но и культуру, а также исконный русский язык. То есть Великий Новгород — это своего рода эталон всего русского. Неслучайно академик Дмитрий Лихачев писал: «На заре русской истории мы обязаны новгородцам тем, что мы такие, как есть, что мы — русские». Вот за этим ощущением прикосновения к великой истории нашего народа и стоит отправиться в Великий Новгород.

Совет:

Добраться до Новгорода несложно практически из любого города нашей страны. Тем более из обеих российских столиц. Из Москвы лучше всего ехать на поезде, а из Санкт-Петербурга, поскольку он ближе, — на автобусе или машине. Самолетом лететь неудобно: как такового аэропорта в городе нет. Прибыв в Новгород, зайдите в «Красную избу» — информационный центр для туристов (кстати, первый из открывшихся в России).

Детинец

Великий Новгород испокон веков делился на две части. На правом берегу реки Волхов — Торговая сторона, на левом — Софийская. Там и находилось сердце города — кремль, детинец. Общая протяженность его стен — 1487 м. А размеры впечатлят кого угодно: толщина стен от 3 до 6 м, а высота — от 8 до 15 м. Изначально над крепостными стенами возвышалось 12 сторожевых башен, до наших дней сохранилось лишь девять.

Новгородский детинец — это такая машина времени. Оказавшись внутри, вмиг переносишься в далекое прошлое. Даже не в XV век, когда возводились эти каменные стены, а гораздо дальше. Первые стены детинца были деревянными. Их в 1044 году возвел старший сын Ярослава Мудрого — Владимир Ярославович. С 1136 года крепость стала оплотом новой власти — Новгородской вечевой республики, первой вольной республики на территории феодальной Руси.

Единственной каменной постройкой города долгое время был возведенный к 1050 году Софийский собор. В этом храме древность можно почувствовать буквально кожей! Вот лики святых Константина и Елены. Почти 1000 лет им молились новгородцы и гости великого города. Вот национальная реликвия всей России — икона «Знамение», которая в XII столетии защитила Новгород. Снаружи непременно обратите внимание на прекрасные Магдебургские врата, подобных которым в нашей стране нет.

Церквей в Новгороде очень много. Из 320 зданий, построенных на Руси в домонгольский период, 125 находились в Новгороде. Храмы здесь двух-трехэтажные. И использовались они не только для богослужений, но и как складские помещения. Внизу, как в каменных сейфах, хранились товары Великого Новгорода. А наверху шла служба.

Город был деревянный до XIX столетия, часто горел; единственными каменными постройками были храмы, и сохранность товаров там была лучше. Да и не каждый средневековый вор отважился бы залезть в храм, чтобы поживиться. Все находилось под оком Божьим.

Музей берестяных грамот

Новгород был городом развитым. Лаптей его жители никогда не носили, ходили в кожаных сапогах. Улицы здесь начали мостить раньше, чем в Лондоне и Париже. А грамотность была распространена среди всех слоев новгородского общества. Читать и писать могло не только высшее духовенство или княжеская семья, но и простые горожане. Переписку вели на берестяных грамотах. Отправляя друг другу эти причудливые послания на старославянском языке, новгородцы тем самым способствовали распространению письменности на Руси. Вот, например, письмо XII века: сын интересуется делами своих родителей: «Поклон от Гордея к отцу и матери. Продав двор, идите сюда, в Смоленск или в Киев. Дешев здесь хлеб. Если не пойдете, пришлите мне грамоту, здоровы ли вы».

В витринах музея — бесценные новгородские сокровища: древнерусские музыкальные инструменты, детские игрушки уникальной сохранности, вислые свинцовые печати русских князей и фрагменты тех деревянных мостовых X столетия, о которых уже говорилось выше. И конечно, чудом сохранившаяся с XI века Новгородская псалтырь — самая древняя книга славянского мира!

Рюриково городище

Обычно в каждом древнем городе есть место, которое, может быть, и не примечательно внешне, но сейчас, спустя много лет, несет потомкам особое послание. В Великом Новгороде это так называемое Рюриково городище, расположенное на правом берегу Волхова. Ученые предполагают, что именно сюда прибыл на княжение Рюрик со своей дружиной, и об этом даже надпись на камне есть: «В лето 862-го принял всю власть Рюрик». То есть с этого самого места все и началось: и Русь-матушка, и русская история, и русский народ.

Тогда на этом месте был торгово-ремесленный град. А так как площадь была невелика, со временем здесь стало тесно, и ниже по течению Волхова был основан новый город — Великий Новгород. История переехала туда.

Старая Русса. Бальнеологический курорт, музей Достоевского

Великий Новгород расположен недалеко от озера Ильмень, воспетого в былинах о купце Садко. А на другой стороне озера находится город Старая Русса. Сегодня это тихий, провинциальный городок, имеющий, однако, богатую историю. Впервые в летописи он упоминается под 1167 годом. Но найденная в Новгороде берестяная грамота подтверждает существование Руссы еще в середине XI века. То есть город, возможно, старше на целый век. Старая Русса знаменита своими целебными водами и грязями.

Совет:

Кроме автобуса из Великого Новгорода, дорога из которого занимает полтора-два часа, в Старую Руссу идут поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова. Плюс ко всему из Петербурга тоже можно добраться на рейсовом автобусе.

Когда-то это был крупный процветающий город, построенный князем Русом «у соляных ключей», что и правда подтверждается археологическими находками солеваренных печей. Как эти печи работали, сегодня может увидеть любой желающий — в музее «Усадьба средневекового рушанна» и здесь же, в магазинчике, приобрести местной соли.

Соль эту издревле добывали из местного соленого озера. А целебные свойства его воды обнаружили только пару веков назад. В начале XIX века здесь, в Старой Руссе, открыли бальнеологический курорт, который и по сей день пользуется большой популярностью.

Здесь в свое время поправляли здоровье писатель Максим Горький, художник Борис Кустодиев. А Федор Михайлович Достоевский любил отдыхать в Старой Руссе летом с детьми — опять-таки из-за благоприятных здешних условий. А после решил приобрести тут дом. Тот, кстати, стоит до сих пор, привлекая туристов мемориальной табличкой и надписью «музей». Найти музей на самом деле довольно просто. Даже набережная, на которой он расположен, носит имя великого русского писателя. Гостей здесь ждут ежедневно, кроме понедельника, с 10 утра до 6 вечера.

Кстати, Достоевский любил сочинять «с натуры»: смотрел на местных и наделял их характерами своих героев. И даже описания этих интерьеров можно встретить в его произведениях.

Валдай. Баранки, колокольчики

В 150 км от Старой Руссы расположен еще один город Новгородской области, оставивший след в российской истории, — Валдай. Начиная с XV века через него проходили жизненно важные дороги — сначала до Новгорода, потом до Москвы и, наконец, до строящегося Санкт-Петербурга. Через Валдай двигались обозы, мчались тройки, шли войска. Это был транзитный город, который обеспечивал путников всем необходимым.

Пушкин писал:

У податливых крестьянок

(Чем и славится Валдай)

К чаю накупи баранок

И скорее поезжай!

Вкуснейшими баранками Валдай славился в старину. Ими кормили всех, кто волей или неволей оказывался в городе. Сейчас баранки тут — дефицит. Нету. Ни в киосках с выпечкой, ни в кондитерских магазинах. Нет — и все тут.

Еще одна утраченная гордость Валдая — колокола:

Вот мчится тройка удалая

Вдоль по дороге столбовой,

И колокольчик — дар Валдая

Звенит уныло под дугой.

Чтобы узнать, каким же на самом деле должен быть этот дар Валдая, нужно отправиться в музей колоколов, кстати, единственный в нашей стране. Вот прекрасная легенда о рождении валдайского колокольчика. Отсылает она нас в 1478 год. Тогда по приказу Ивана III был снят Вечевой колокол — символ независимости Великого Новгорода. И вот повезли его в Москву. Да только на валдайских холмах он упал с воза и разбился. Дальше есть две версии: либо из этих колоколов местные мужики отлили множество колокольчиков маленьких, либо по волшебству осколки эти сами по себе превратились в крохотные звенящие произведения искусства. Чему верить — решайте сами. Так или иначе валдайский колокольчик до сих пор остается символом свободолюбивого духа Новгородской республики.

Легенды легендами, а на самом деле первый колокол тут был отлит в середине XVII века для Иверского монастыря, основанного патриархом Никоном. Все самые древние колокола размещаются в первых же залах. И вряд ли удастся пройти мимо этой хитроумной конструкции, которая колоколам предшествовала и существовала наравне с ними.

Любытино. Славянская деревня

Богатое прошлое на Новгородской земле не только у городов. Если переместиться на 130 км от Валдая, на север области, то можно оказаться в поселке Любытино, основанном еще в 946 году. Причем основан он был самой княгиней Ольгой, женой князя Игоря Святославовича. Несмотря на то что это поселок, Любытино входит в перечень исторических городов России.

Совет:

Из общественного транспорта сюда едут новгородские автобусы, также можно добраться на автомобиле. Вход в этнодеревню платный, но цена — чисто символическая. Что касается режима работы, в зависимости от сезона он меняется.

В XX веке советские археологи разрыли местные курганные группы — древние захоронения. На основе их исследований и находок позже и построили музей под открытым небом — самую настоящую деревню Х века с сохранением всех тонкостей ее тогдашнего устройства. Но это не деревня в нашем современном понимании. Здесь жила одна большая семья: глава семейства и его сыновья со своими семьями. В домике многого нет из того, к чему мы теперь привыкли, зато стоит печка-каменка, сложенная из булыжников, да огниво лежит — чтоб эту печку растапливать.

У людей, которые здесь жили тогда, в Х веке, разумеется, были и свои занятия — промыслы разные. И своя кухня, с которой есть повод познакомиться — хотя бы для того, чтобы отведать местных серых щей. Их готовят из кислых, самых темных квашенных капустных листьев — крошева. И, надо сказать, готовят несколько часов. Напоследок можно еще полнее погрузиться в атмосферу Х века, переодевшись в славянский костюм и сыграв в одну из популярных по тем временам игр.

Чудово. Имение Некрасова

Исконным населением новгородской земли были финно-угорские племена — чудь, которых позже покорили славяне. Но память о чуди осталась. В 160 км от Любытина находится Чудово, получившее свое сказочное название в память о древнем народе. Впрочем, вовсе не он прославил этот город, а Николай Алексеевич Некрасов. Великий русский поэт в 1871 году приобрел здесь небольшое имение Чудовская Лука и проводил в нем каждое лето.

Совет:

Добраться сюда можно на рейсовом автобусе, такси или электричке. И, когда приедете, обратите внимание на здешний вокзал. Здание, во-первых, XIX века, а во-вторых, является неким символом города. Ведь Чудово, как и Валдай, был городом транзитным. Через него проходили дороги, и он жил в основном тем, что обслуживал путников.

Есть еще одна версия, почему этот город именно так назвали. Якобы раньше в местных лесах «чудили», то есть промышляли, разбойники. Но давно это было. А мы в современном городе. Хотя приезжие часто шутят про него, что, мол, по иронии судьбы городской суд и местное отделение внутренних дел с тюрьмой — едва ли не самые красивые здания здесь.

На осмотр Чудова хватит одного дня: городок небольшой, и все расположено поблизости. В центре стоит дом Николая Алексеевича Некрасова, который о Чудове писал так:

Покинул я противную столицу

И вновь поля родные увидал.

Я посещал Париж, Неаполь, Ниццу,

Но я нигде так сладко не дышал.

В этом доме Некрасов поселился с любимой женой Зинаидой и проводил каждое лето с 1871 по 1876 год. Здесь он отдыхал и принимал своих друзей. А в соседнем здании устроил школу для местных детей. Сегодня в ней можно посидеть за партой и даже попробовать написать что-нибудь, используя перо.

Тут повсюду охотничьи трофеи. Известно, что Некрасов очень любил охоту. И особенно много этих трофеев в кабинете поэта.

Благодаря местным впечатлениям появились на свет и 12 лучших стихотворений Некрасова о тяжелой доле крестьян, составившие так называемый «Чудовский цикл», и главы поэмы «Кому на Руси жить хорошо», и знаменитые строки его поэтического кредо: «Я лиру посвятил народу своему». Совершенно понятно, почему он написал эти строки именно тут, в Новгородской области. Ну а где еще задумываться о судьбе родной страны, как не там, где она начиналась?

Моя планета

ertata

Тэги: архитектура., великий, видео, города, документальное, история, история., кино, культура, музеи, музеи., новгород, область, овгородская, памятники., путешествия, путешествия., россии, россии., россия, сделано, туризм

Комментарии | Постоянная ссылка

«Ельцин всегда был трусом»

2015-08-19 16:55:52 (читать в оригинале)

Бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов о том, как можно было повернуть перестройку и спасти СССР

Тридцать лет назад, в марте 1985 года, к власти в СССР пришел Михаил Горбачев. Спустя месяц после назначения на пост генерального секретаря он, подражая Владимиру Ленину, озвучил знаменитые «апрельские тезисы», от которых принято вести начало перестройки. Заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов рассказал «Ленте.ру», как сегодня видит перестройку, почему развалился СССР и как следом чуть не развалилась Россия.

Когда в стране объявили перестройку, вы преподавали в Московском институте народного хозяйства имени Плеханова. Расскажите, как вы ее встретили?

Хасбулатов: Как и большинство наших интеллектуалов, я встретил ее с восторгом. Много приходилось ездить за границу по линии молодежного «Спутника» и общества «Дружбы». А АПН (Агентство печати «Новости»), публиковало мои брошюры о горбачевской перестройке. Они были изданы на всех европейских языках и пользовались популярностью. Весь мир тогда объездил, везде встречали хорошо, Горбачев вселял за границей надежду на прекращение противоречий с Западом, установление гармоничных отношений. Люди радовались нашей перестройке, были большие ожидания, что будет лучше с экономикой, свободой, будет открытое общество, восторжествуют общечеловеческие ценности, о которых много и хорошо говорил Горбачев.

Конечно, наши люди порядком устали от напряженности между США и СССР. Помните: сбитый корейский «Боинг», когда погибли почти 300 человек. Тогда президент США Рональд Рейган объявляет СССР «империей зла», а в ответ начинается массированная антиамериканская кампания с нашей стороны. Кстати, в советском обществе тогда такого антиамериканизма, как сейчас, не было, был скорее интерес к тому, что «там происходит» и как люди живут в этом «капитализме». Враждебность на высоком пропагандистском уровне не переносилась в структуры общества, люди не чувствовали вражды ни к Западу, ни к США. Наше тогдашнее общество было в высокой степени интеллектуальным, «толстые» журналы и газеты выходили миллионными тиражами.

С 1987 я уже был консультантом в Совете министров СССР у Николая Рыжкова по социально-экономическому блоку, куда меня привлек академик Леонид Абалкин. Когда мы собирались, многие экономисты говорили руководству, что того уровня демократии, который дали в начале перестройки, вполне хватит, и пора заняться экономикой. Но вместо этого Горбачева, похоже, «понесло», как Остапа Бендера. Так, в частности, он достал из небытия и начал обсуждать «Союзный договор», давно инкорпорированный в Конституцию СССР. Это была огромная ошибка. Но не только это.

Но до этого была борьба за повышение дисциплины и антиалкогольная кампания.

По поводу повышения дисциплины в государственном и административном аппарате. Меры, предпринятые Андроповым, я считаю, были полезными, они дали серьезный эффект. Неплохо, если бы подобные действия осуществил бы и Путин.

Другой вопрос — антиалкогольные мероприятия. Их следствием стало нарушение финансово-экономического равновесия страны, деформация бюджета. Я тогда сомневался насчет итогов, сколько именно недобрал бюджет. Полагал, что где-то 30-40 миллиардов долларов в 1986-1987 годах. Но бывший премьер СССР, Николай Иванович Рыжков сообщил, что антиалкогольная кампания нанесла СССР ущерб в 100 миллиардов долларов! В современной оценке, это более 500 миллиардов. Здесь надо иметь в виду и другие обстоятельства. Тогда, в 1985-1986 годах цены на нефть и газ значительно упали: с 30-40 долларов они опустились до 15-20 долларов за баррель в течение двух лет. Это сократило существенно бюджетные поступления. Еще один источник затрат — неразумный ввод войск в Афганистан. Он требовал затрат около 30 миллиардов долларов в год. В результате наметилось серьезное уменьшение расходов на социальные цели, начал снижаться уровень жизни населения, усилились и расширились дефициты.

В экономике стали развиваться хаотические процессы под влиянием волюнтаристских решений.

Какие помимо указанных выше?

Например, совершенно абсурдные решения высшей власти относительно выбора руководителей всех организаций в стране. Такой клич бросил Горбачев — человек вроде бы опытный, работал в сельском хозяйстве и на производстве...

Что такое выборы начальников цеха, завода? Где вы такое видели? На капиталистических предприятиях такого никогда не было и не может быть, там жесткая дисциплина — иначе нельзя, это нормально. Но в СССР стали внедрять «демократию в производство», прямо по схемам князя Кропоткина, классика анархизма. Даже Прудон до этого не додумался. В результате по всей огромной стране развернулась «выборная лихорадка», в которой участвовали дворники, вахтеры, сторожа — они тоже выбирали художественного руководителя Большого театра или директора известного малолитражного завода в Риге.

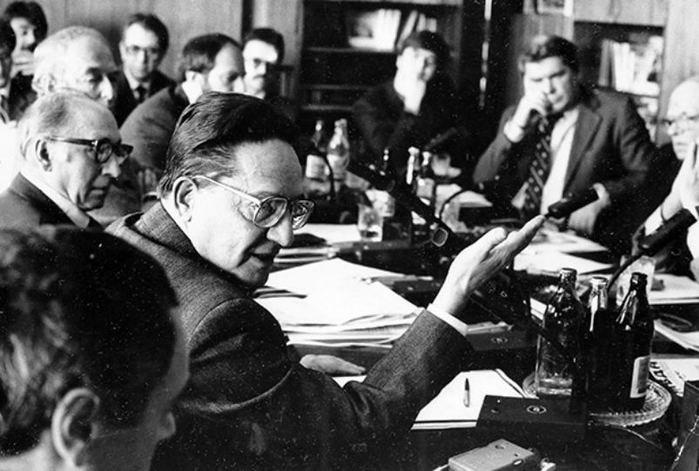

Выборы директора. Елгавский завод микроавтобусов РАФ имени XXV съезда КПСС. Латвийская ССР.

Вы пишете в своих книгах, что у Горбачева не было никакой тактики и стратегии и он действовал по интуиции. Разве такое возможно?

Горбачев, как мне кажется, старался как мог. Но никакого серьезного, продуманного плана у него не было. И это не только его вина, но и всей огромной бюрократии. Это я лично понял, когда уже был избран заместителем председателя Верховного Совета Бориса Ельцина. Я с Горбачевым, по просьбе Ельцина, по два-три раза в день встречался. Ему (Ельцину) было некомфортно с ним говорить — такие у них были взаимоотношения. У меня же с Горбачевым сложились хорошие личные отношения. Он был мягкий, добродушный человек, в отличие от Ельцина. Я ему говорил: «Зачем эта затея с Союзным договором? Зачем вы достали из нафталина Союзный договор 1922 года? Нам ведь нужна, прежде всего, экономическая стабильность!» И еще другой важный вопрос, который я с ним неоднократно обсуждал, — это необходимость признания частной собственности, возрождение политики НЭПа.

И какая была реакция?

Как всегда, ироническая, а затем: «Я подумаю, посоветуюсь с товарищами». Думаю, Александр Яковлев, всесильный секретарь ЦК, ему подсказал эту порочную идею Союзного договора. По моему мнению, Яковлев вовсе не был агентом, но он точно был догматиком, сторонником западного пути развития.

Они торопились?

Смотря кто. Те, кто желал развала социализма и перехода на капитализм, торопились. Все время «подгоняли» Горбачева. А он постоянно подыгрывал им, пытался доказать, что является «большим демократом», чем все они, вместе взятые. В частности, группа из так называемых межрегиональных демократов из Союзного парламента. Они называли себя «демократами», как будто другие не «демократы». Это был вызов, крайнее неуважение к другим депутатам.

Николай Рыжков говорит, что он, Горбачев и Долгих при Андропове разрабатывали план реформ, план будущей перестройки, работали несколько лет. Куда же делась разработанная ими тактика и стратегия?

Не знаю, у меня и с Николаем Ивановичем всегда были хорошие отношения, я вообще считал, что устранение Горбачевым Рыжкова в начале 91-го года было большой ошибкой. Он был порядочным человеком и профессионалом высокого класса. Возможно, несколько мягкий. А что касается замыслов Андропова, я так понял: узкий круг ближних людей несколько раз собирался по инициативе Андропова — он был человек очень информированный, как тогда было принято писать — «кристальный коммунист», человек социалистических принципов. И, видимо, инстинктивно понимал (мне близкие к нему люди об этом говорили), что надо менять основательно саму модель социализма. Но ничего конкретного не успел сделать. И наследия в этой части он не оставил. Поэтому нет смысла говорить о том, что произошло бы при Андропове в части изменения модели социализма. Но одно ясно — он бы сохранил СССР.

Первое совместное заседание палат Совета Союза и Совета Национальностей. На снимке: Николай Рыжков (на первом плане), Рафик Нишанов, Анатолий Лукьянов и Михаил Горбачев (слева направо на втором плане).

В каком году вы начали понимать, что перестройка, вся эта затея — больше слова, чем дело.

В 88-м. Я хорошо знал некоторых влиятельных советников-академиков Горбачева. Дружил с Абалкиным, знал Петракова, больше общался с опытнейшим Арбатовым — это был кладезь мудрости, — и он также считал, что политические преобразования надо оставить немного в стороне. О том же говорили академики Богомолов и Федоренко. Все они публично на пленумах ЦК и заседаниях в Совете министров настаивали на том, чтобы в первую очередь, взяться за преобразования в экономике. Уровня демократии, который был создан к 88 году, вполне хватало. Это та мудрость, которую Дэн Сяопин применил, но не оценили в Кремле. Дэн не отстранил партийный аппарат от власти. Ведь в партийном аппарате всегда были самые сильные кадры, хорошо подготовленные администраторы. Дэн Сяопин их выдвинул на передний рубеж, чтобы они служили авангардом в создании новой модели экономики. А Горбачев взял другую тактику — отстранение партии от управления. А кем ее заменять? Ведь не было других кадров, кроме этих партийных администраторов. Вот этим и воспользовался Ельцин, а также Кравчук и Шушкевич. Повсюду появляются безродные и безответственные болтуны — «демократы», кстати, плохо образованные, циничные, ни в грош не ставящие народ и его интересы.

Пишут, что у Яковлева была тогда идея, которую он предлагал тому же Горбачеву в Волынском — отстранить КПСС от власти путем создания второй партии и прийти к двухпартийной системе, как в США.

Эта идея витала в воздухе давно, с начала перестройки, ее можно было осуществить, но как мне казалось, несколько позже — после того, как будет принята программа преобразований и достигнуты серьезные успехи в развитии. Я тоже был членом партии, мы относились к этому делу достаточно формально, и членство в КПСС нисколько не стесняло нашу деятельность. Хотя я по своим убеждениям был социалистом, но я тоже считал, что надо создавать социал-демократическую партию. Но, как и академики Арбатов, Богомолов, Федоренко и многие другие весьма опытные и умелые люди, я считал, что это должно происходить постепенно. Сперва надо использовать все ресурсы для безболезненного перехода к новой экономической модели. В ней предусматривались приватизация легкой промышленности, торговли, включая розничную и т.д.

В то же время вся тяжелая промышленность, включая ВПК, оставалась бы под контролем государства. Рядом с ней, то есть государственной, создается конкурентная капиталистическая экономика, развивается мелкое предпринимательство, включая сельское хозяйство, торговлю и т.д. Государство осуществляет помощь этому частному сектору. Госплан создает соответствующие условия, чтобы «заиграл» рынок — заработал мелкий сектор без особенно крупных затрат. Я помню, тогда собирал предпринимателей, они мне говорили: «Руслан Имранович, дайте нам условия, налагайте на нас хоть 80-90 процентов налогов, но дайте нам возможность самостоятельно распоряжаться хотя бы 10-20 процентами прибыли». Одновременно с этим предполагалось снять монополию внешней торговли. Чтобы западные компании могли поставлять нам товары, тем более когда у нас есть сложности, дефицит. За счет этого маневра у нас бы наполнился рынок. И таким образом осталось бы время, чтобы грамотным путем осуществлять стратегические реформы без ухудшения ситуации со снабжением.

Горбачев, видимо, понял, что ничего у него с экономикой не выйдет, решил заигрывать с республиками, и стал бесконечно обсуждать этот Союзный договор и будущий референдум. Он уже не слушал никого. Горбачев сам дал сепаратизму дорогу. Плюс карабахские события, которые начали накатываться с 1988-1989 года. Их следовало жестко пресечь. Я был свидетелем того, как канадское правительство решило проблему с восстанием в 1968 году, когда квебекские сепаратисты похитили даже представителя королевы, а министра труда застрелили. Премьер министр Канады Пьер Эллиот Трюдо ввел в Квебек войска и очень жестко принял все военно-полицейские меры и заявил, что «демократия существует для народа и во имя его интересов, а вооруженное восстание сепаратистов — это идея преступников, и они должны за это ответить».

Карабахский конфликт. Митинг.

Конечно, государство должно себя защищать. Первый опыт нерешительности Горбачевым был показан в Карабахе, когда, по моему мнению, трех преступных руководителей Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха надо было арестовать, привезти в Лефортово, где я сам потом оказался (смеется). Ведь после этого, между прочим, поставили вопрос о выходе из СССР «прибалты», когда они увидели, что никаких серьезных действий центральная власть не принимает и не способна принимать.

В вашей книге вы объясняете мягкость и нерешительность Горбачева тем, что у него были комплексы перед Западом.

Да-да, этот комплекс был у всех, не только у Горбачева. А после него — он стал повсеместным. Ельцин никогда не пошел бы на расстрел парламента в 1993 году, если бы Клинтон не дал разрешения. В основном проводником ельцинской политики был немецкий канцлер Коль — он уговорил Клинтона дать разрешение Ельцину на жестокое подавление Верховного Совета России. Ельцин стал откровенно марионеткой США. Он был от них зависим в прямом смысле слова. Вообще, я вижу, что вся российская элита — и политическая и деловая — обладает комплексом неполноценности перед Западом. И даже сегодня.

Возвращаясь к Горбачеву: на первом этапе им была допущена еще одна догматическая ошибка. В 1989 году прибалтийские республики ставили перед Съездом народных депутатов СССР вопрос об экономической самостоятельности. Кстати, и Абалкин, и Рыжков, и Петраков, и Арбатов — все они были за то, чтобы дать им эти полномочия, а Горбачев уперся. Надо было им дать самим проводить реформы, у них светлых голов тогда было немало. Может быть, сделали бы что-нибудь полезное. Нет, отвергли их инициативу. Результаты мы видим сегодня.

А программа «500 дней»? Что было в ее основе?

В основе этой программы лежали идеи академика Николая Шмелева, а затем академика Станислава Шаталина. Григорий Явлинский их использовал, но в достаточно примитивном изложении. Кстати, эту программу российский парламент одобрил уже после того, как против проекта Абалкина выступили союзные республики, да и сам Горбачев. Чтобы взять какой-то ориентир, мы ее одобрили, понимая всю слабость и непроработанность, а Явлинского сделали вице-премьером для претворения в жизнь этой программы. Но он, естественно, все это провалил, ничего не сделал. Организатор из него получился никудышный.

Когда Горбачев начал терять контроль над ситуацией?

В 1989 году, когда в союзном парламенте была образована Межрегиональная депутатская группа (МДГ) во главе с Афанасьевым. Вот тогда он начал терять контроль над ситуацией в стране. До этого Горбачев исходил из положения, что он истинный демократ и все, что он делает, соответствует нормам западной демократии.

Заседание Межрегиональной депутатской группы. На первом плане слева — П.Г. Бунич, за столом справа — А.Д. Сахаров и Ю.Н. Афанасьев, 1988 год.

А тут, вдруг, объявились еще «большие демократы», чем он сам! Вот он и растерялся: бороться с ними, в глазах Запада, означало, что Горбачев — не демократ. Не бороться — это вело к нарастанию на него атак со стороны ЦК КПСС. В результате Горбачев оказался в «ловушке». Следует отметить, в МДГ входил и академик Сахаров, но о нем разговор отдельный, он был всего лишь символом этой группы. Сахаров был за социализм, за единство СССР, он разработал проект Конституции Союза Советских Социалистических Республик Азии и Европы. Он был гуманист и убежденный демократ, теоретик конвергенции. Он искренне полагал, что социализм — это более высокая ступень по сравнению с капитализмом. А МГД прикрывались его именем. Горбачев не смог управлять ни этой группой, ни Всесоюзным Съездом и Парламентом. Я, например, в Верховном совете России всех этих лживых демократов прижал, заставил работать и следовать общей линии российского парламента в интересах нашего народа. Поэтому они и возненавидели меня.

Почему он не смог с ними работать?

Человек 200 радикалов было, но они навязали волю всему Съезду депутатов СССР. Ни одного конструктивного предложения с их стороны не было, только критика Горбачева и КПСС. Помню, замечательно против них выступил поэт Олжас Сулейменов: «Я разделяю ваши взгляды, я демократ, но что же вы все время критикуете и критикуете Горбачева и ничего не предлагаете?»

Я считаю, что деятельность именно этой «группы демократов» привела к мятежу в августе 1991 года — их интересы сомкнулись в неприятии Горбачёва с интересом сил, представленных Крючковым и другими ортодоксами из ЦК. Они не сумели организованно выступить против ГКЧП, основное и единственное противодействие ГКЧП оказал Российский Верховный Совет. А эти хваленые «демократы» даже не созвали Съезд народных депутатов СССР, они оказались способны только демагогией заниматься, хотя там, среди них, были талантливые люди. Но и они оказались заложниками демагогов.

И еще предстоит понять, чего лишилась цивилизация с потерей СССР!

До ГКЧП вам было известно, что что-то такое готовится?

Много было слухов, и в прессе писали об этом, а «советник» Горбачева, некий Мигранян, даже обосновывал необходимость «просвещенной диктатуры». Накаркал. Я на эту тему давал интервью телевизионщикам, где отрицал возможность такого сценария, полагал, что обстановка в СССР не дает предпосылок для заговоров и переворотов. Исходил из того, что демократический процесс в стране далеко зашел и общество не потерпит путчистов. Введение ГКЧП было для меня большой неожиданностью. За несколько дней до этого я был в Сочи, помогал местным властям справиться с последствиями стихийного события — шторма. И даже звонил министру обороны Язову, просил тяжелую технику для восстановления какого-то трубопровода у кавказского хребта. Он сказал: «Конечно, немедленно поможем», и помощь оказал. Вернувшись в Москву, за день до ГКЧП, я встретил, уже ночью, Ельцина — он прилетел в Москву из Казахстана, где он вел какие-то переговоры с Назарбаевым. Я его, как обычно, встретил в аэропорту, проводил его домой, мы жили по соседству. 20 августа должно было быть подписание нового Союзного Договора, и мы с Ельциным обговорили некоторые вопросы. В частности, что в Договоре Горбачева некоторые статьи мы, российская делегация, подписывать не будем, так как юристы Горбачева в этом Договоре приравняли республики Российской Федерации к союзным республикам. С этим я категорически не был согласен. И разъяснил это Ельцину. Кстати, когда этот вопрос стали обсуждать в Новоогарево ранее, я перестал даже посещать эти заседания, в знак протеста.

Защитники Белого дома пытаются остановить танк, 19 августа 1991 года

Это же был бы развал России...

Да, следом за союзными республиками были бы объявлены Татарская, Башкирская, Осетинская, Чеченская, Дагестанская и т.д. Все они становились бы равными с Казахстаном, Белоруссией, Украиной. Обговорили это с Ельциным и разошлись. В 7 утра я встал, как всегда, бодрый. Звонит жена из московской квартиры и сообщает, что в стране переворот, просит включить ТВ. Включил телевизор, а там и правда «Лебединое озеро», потом показали Янаева и других. Позже я узнал, что фактическим организатором был Крючков, глава КГБ. Я немедленно побежал к Ельциным. Там, у порога, стоит хмурый Коржаков. Увидел Наину Иосифовну, вбежал на второй этаж. Ельцин сидел на кровати, неопрятный и подавленный. Увидел меня, говорит: «Обыграл нас Крючков. Все, через час нас с вами возьмут».

Я ему отвечаю: «Как так возьмут? Соберитесь, приведите себя в порядок, мы что, с вами в бирюльки играем? Давайте, звоните в Алма-Ату Назарбаеву, в Киев Кравчуку, заручимся поддержкой. Спрашиваю также его: «Кого из военных вы знаете? Через 15 минут будьте в порядке, я созову всех наших руководителей. Надо драться, а не сдаваться!»

Связь не отключили?

Ни свет, ни связь не отключили. Я полагаю, что они хорошо в КГБ знали психологию Ельцина и полагали, что он сдастся. И он уже фактически сдался, когда я его увидел. Так что они его «просчитали». У них был план вывезти нас на одну из своих подмосковных дач, чтобы он (Ельцин) там сложил с себя все полномочия и вернулся в Свердловск. Это был предельно мирный сценарий. Крючков мне потом несколько раз говорил: «Я твой фактор не учел, мы из-за тебя проиграли, а все лавры достались Ельцину».

Вы автор воззвания народу, после которого начали собираться защитники Белого дома?

Да, его я писал. У Ельцина собрались Силаев, Руцкой, Шахрай, Полторанин, Бурбулис. Я дал ручку Полторанину, он у нас главный был журналист, а у него руки дрожат. Я рассердился, со злостью забрал у него ручку и сам стал писать. С этого началось противостояние путчистам. Москвичи нас поддержали.

Вы упомянули, что Ельцин пытался сбежать в американское посольство. Это правда?

Ну это известный факт, и об этом было написано уже в 1992 году. Конечно, Ельцин боялся ареста (ну кто не боится?). Помню: ночь, моросит дождь, в Дом советов пришли мокрые Гавриил Попов, Юрий Лужков с молодой женой — они тоже боялись, что их арестуют. Я их отправил согреваться, и тут вбегает в кабинет Коржаков и дурным голосом кричит: «Руслан Имранович, срочно к президенту!» Спускаемся на лифте, внизу, в гараже, стоит Ельцин, его помощники, охрана и большая машина «Зил 114». Ельцин сразу ко мне: «Через полчаса будет штурм, нам надо спасти себя, едем в посольство США, через два дня после большого шума в мире мы вернемся».

Президент России Борис Ельцин в ночь с 20 на 21 августа 1991 года в Белом доме

Я даже не стал размышлять, говорю: «Вы правы, правильное решение, вы президент, вы у нас один, вас надо спасать, а у меня здесь 500 депутатов». С этими словами развернулся и пошел к лифту. Иду к себе и думаю: «Что же теперь будет... Президент сбежал...» И когда я шел по коридору, под руку мне подвернулись военные. Подбежал генерал Кобец и говорит: «Вот тут генерал Лебедь, он хочет нам что-то подсказать, помочь...» Я был в ярости, не знал, на ком ее сорвать, а здесь — подходящий случай. Говорю: «Если вы хотите помочь, то зачем вы подогнали сюда танки?» Лебедь мне говорит: «Если будет надо, за пять минут ваш Белый дом возьму». На что я ему отвечаю: «Через пять минут никак не возьмешь! Генерал Кобец, арестуйте этого путчиста и бросьте в подвал! Через два дня разобьем мятежников, а он пойдет под трибунал».

Кобец открыл рот, а Лебедь замолчал и встал по стойке смирно. Вот тут я, наконец, успокоился и прошел в свой кабинет. Зло выплеснул, велел никого не пускать, не знал, что делать, была какая-то опустошенность, даже мысли какие-то ленивые. Думал, что, как только Ельцин сбежит, американцы тут же всем сообщат о нашем поражении. Сидел, размышлял, прошло минут 20-30, как мне кажется. И тут раздается телефонный звонок от Ельцина: «Руслан Имранович, вы так решительно отказались эвакуироваться, что я тоже решил воевать вместе с вами. Будем вместе до конца». Он ушел в подвал, а я остался командовать, разумеется.

А почему именно в посольство США?

Как я потом узнал от первого замминистра обороны СССР Владислава Ачалова, это была игра Крючкова. Через свою агентуру в посольстве США он запустил информацию, что назначено время штурма, при котором должны убить Ельцина. Это была дезинформация, но ее «проглотили» американцы и рекомендовали Ельцину «эвакуироваться» в посольство США. Крючков все время сидел на телефоне, рассказывал Ачалов, ждал бегства Ельцина, а потом, когда ему сообщили, что Хасбулатов отказался бежать, а Ельцин следом за ним передумал, Крючков швырнул трубку, схватился за голову и воскликнул: «Хасбулатов выиграл у меня».

Горбачева в Форосе блокировали или нет, существуют на этот счет разные мнения, есть и такое, что он ждал, как будут развиваться события.

Это был полуарест, в мягкой форме. Указа или разрешения на переворот Горбачев им не дал. Делегацию, которая к нему прибыла с приказом о введении ГКЧП, он обматерил, подписывать отказался. В запале сказал, мол, делайте, что хотите, но подписывать не буду. Они этой фразой и воспользовались. Сговора у него с ними не было. Конечно, ему надо было сесть в их самолет и вернуться в Москву, в Кремль. И потребовать объяснений: что вы тут устраиваете? Он же их всех хорошо знал. Так что говорить однозначно, что Горбачев все знал, все одобрил, — неверно. Другое дело — он не попытался жестко пресечь любые «инициативы» в этом направлении.

Президент СССР Михаил Горбачев (слева) и президент РФ Борис Ельцин (справа) во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР, август 1991 года

Почему ГКЧП посыпался?

Это не трусость. Генерал Ачалов и маршал Язов знали цену жизни, оба были в Афганистане, Закавказье. Язов еще был ветераном Великой Отечественной войны. И Язов, и Ачалов не особенно полагались на генерала Грачева, поэтому Ачалов сам обходил позиции у Дома Советов. Грачев и Лебедь, кстати, готовы были расстрелять демонстрантов, если бы дали приказ, это потом они рядились в спасителей. Ачалов же после обхода сообщил Язову, что собралось много народу и может быть кровопролитие: «Стоит ли штурмовать Дом Советов?». Язов тут же сказал: «Нет, не стоит. Из-за этой шайки мы с тобой честью советских офицеров рисковать не будем». Должен сказать, высочайшую порядочность, честь, служение народу в эти дни проявил Генерал Владислав Ачалов. Это был очень авторитетный генерал ВДВ, с ним считались в армии, ему доверяли.

Неужели КГБ не мог вас арестовать?

Я думаю, могли. Но они не верили, что я буду так решительно действовать. Они знали хорошо Ельцина и тех, кто его окружает, его похождения, падения в реку, свердловские эпизоды, когда он потом извинялся, каялся, плакался. Они не рассчитывали, что так много выйдет людей для защиты Дома Советов. И просчитались со мной. Как и в 1993 году. Для меня понятие чести очень важно, я же не мог уйти с линии борьбы, чтобы смеялись надо мною позже. Как с таким жить дальше?

И депутаты, как «левые» так и «правые», все они отбросили свои противоречия и проявили героизм, надо отдать им должное. А КГБ побаивалось военных: как мне рассказывал Ачалов, когда Крючков начал повышать голос, Язов отвел Ачалова в сторону и приказал ему быть готовым, чтобы арестовать Крючкова и его генералов. Крючковцы все подслушивали и поняли, что если будут действовать против народа, то армия их не поддержит и сомнет. Пресса пишет, что в ГКЧП были малодушные, трусливые деятели, а Ельцин показал себя «решительным». Но это не так. В ГКЧП были достойные люди, они совершили ошибку, но они не стали проливать кровь. Это надо признать. А трусом всегда был Ельцин — и в августе 1991 и позже, а в 1993-м показал себя бандитом. Путчисты в августе 1991 года рисковали карьерой и жизнями, но не допустили кровопролития. Настоящий переворот произошел в Беловежье. Только в истории удачные перевороты переворотами не называют. Я иногда размышляю над прошлым и считаю своей большой ошибкой, что не пошел тогда (после Беловежья) к Горбачеву и не предложил подписать указ, назначающий меня премьером СССР, возможно, тогда удалось бы сохранить Союз. Но что поделаешь! История нас опережает!

Конституционный кризис 1993 года. Молодежь наблюдает за штурмом Дома советов РФ.

А что же вы? Почему не пошли на этот шаг?

Не знаю. Наверное, воспитание у меня такое. Не предложил я эту спасительную идею. Эта идея витала в наших парламентских кругах.

После ГКЧП произошла страшная вещь. Союз предельно ослабел, он балансировал на границе существования. Горбачев фактически стал заложником Ельцина. Он приказал распустить Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР; арестовали Лукьянова. А в наших российско-советских условиях, если главы нет, то считай, власти нет, ни союзного правительства, ни чего-то другого. В Российской федерации тогда тоже не было правительства! Ельцин еще перед путчем разогнал правительство Силаева. Огромная страна никем не управлялась!

Тогда я явочным порядком созвал Президиум Верховного Совета и мы работали круглые сутки, фактически управляли страной и даже делами СССР, областями и республиками. Все тогда знали, что «Хасбулатов на месте», он решает вопросы. Это не позволило России распасться, хотя данные процессы распада, однако, стали бурно развиваться. В этот период я неоднократно ставил перед Ельциным вопрос: давайте скорее создадим правительство! Кстати, у него самого были неплохие идеи пригласить в правительство известного офтальмолога, академика Святослава Федорова, затем — академика Юрия Рыжова, потом — Юрия Скокова. Но все это оказалось жалкой игрой. Он предложил в правительство никому неизвестных людей, какого-то Гайдара, Бурбулиса и еще кого-то, имена которых не хочу говорить в силу их ничтожности.

Они вышли из неформальных клубов, были известны в кругах интеллигенции...

Да-да, кто-то их знал, но не общество. Это были типажи что-то типа тех, что недавно выходили на Болотную площадь. Но самое смешное в том, что они не знали экономику ни капитализма, ни социализма. Это, видимо, и не было важным — одновременно с ними пришли американские специалисты. Как потом я выяснил, с ними работали и представители иностранных разведок. Как после всего этого, не анализируя события, можно воспринимать современные украинские события? Они лишь повторяют то, что происходило в Москве в 1991-1993 годах!

Почему Ельцин вдруг так яростно начал торпедировать Горбачева?

После ГКЧП, когда Горбачев вернулся в Москву, Ельцин сделал его своим заложником. Об этом, по-моему, только я писал в своих книгах. Он не дал Горбачеву сформировать союзное правительство. Были и другие важные события. Тогда же произошли события в Чечено-Ингушетии, где отставной генерал Дудаев на волне демократизации разогнал местные власти в этой республике. И вот удивительное дело, я в тот момент был в Японии, «отвозил» письмо Ельцина по поводу Курил премьер-министру этой страны. Без моего ведома вице-президент Руцкой подготовил проект по введению ЧП в Чечено-Ингушетии. ЧП провалился, потому что в аэропорт Грозного прибыли два батальона солдат, но без оружия, которое им должны были подвезти из Моздока.

В общем, произошел провал и все организаторы опять просят от меня помощи. Я звоню Горбачеву (он же все еще президент СССР, и войска подчиняются ему), говорю: «Ельцин ввел ЧП без моего ведома, но надо помочь, дайте приказ — введите войска». Он отвечает: «Нет, нет!» Наотрез отказался. Ведь можно было без особого труда усмирить Дудаева. Тогда, может быть, и двух полков хватило бы. Дудаев — профессиональный военный, он знал, что против армии он ничего не сможет делать, его возьмут и арестуют. Я звонил министрам обороны, в МВД, но все они ссылались на Горбачева и тоже не захотели рисковать своим положением.

В истории этот момент остался незамеченным, но сыграл особую роль в отношениях Ельцина и Горбачева. После отказа помочь армией Ельцин так взъярился на Горбачева! Я был у него в кабинете, он ходил туда-сюда весь красный и рычал: «Я его в порошок сотру! Я уничтожу его!» И после этого он дал указание своим юристам убрать из документов по СНГ упоминания о всяких руководящих органах. Это было ключевое событие, после которого Ельцин начал уничтожать Горбачева, хотя до этого он договаривался с союзными республиками, что оставляет за Горбачевым пост главы СНГ.

Что было в Беловежье? Одни пишут, что пьянка, другие говорят — всю ночь работали.

Как все или почти все участники говорили, там все было. Но не хотел бы распространяться на данную тему. В целом же это был один из самых позорных форумов, не красящих ни одного из его участников. Попросту говоря — сборище заговорщиков.

И почему, в конце концов, в Беловежье, у границы с Польшей?

Я думаю, так, на всякий случай, чтобы в случае чего сбежать: они же не дураки! Риск-то был! Горбачеву, как мне рассказывал позже президент СССР, Ельцин эту встречу объяснил перед отъездом так: «Скоро весна, посевная кампания, нам надо договориться о взаимодействии по топливу, по семенному фонду». На самом деле это был заговор. Они, эти участники, — Ельцин, Кравчук и Шушкевич, — конечно, побаивались меня, поэтому Ельцин меня и отправил в Сеул. Кто-то из окружения Ельцина в мемуарах писал потом, что на этой встрече было сказано: «Или подписывайте, или расходимся, ночью возвращается Хасбулатов из Сеула, он не Горбачев. Вы это знаете, он придет с батальоном десантников во главе с генералом Ачаловым, и нас арестуют».

А почему Верховный Совет это ратифицировал?

Меня часто этим упрекали. Я созванивался со всеми главами государств, с Верховными Советами, все они говорили: «Отрезанное не склеишь, и так все на волоске держалось». Даже коммунисты выступили за ратификацию. Говорили: «Ну, наконец-то, снимем Горбачева». Когда я вынес на обсуждение Верховного Совета этот документ, я не ожидал, что будет такая поддержка этому антиисторическому решению. Этого даже Ельцин не ожидал, он не пришел на Верховный Совет, побоялся. Против было только семь человек. Это была группа Бабурина.

Если подводить итоги, то в деле по развалу СССР первое место надо отдать Горбачеву, а второе место — Ельцину, он добил СССР. Но если бы не Ельцин, то Горбачеву удалось бы сохранить Союз в составе 9-10 республик. Я в этом уверен.

Беседовал Алексей Сочнев

ertata

Тэги: б.н.ельцин, власть, геополитика., гкчп, интервью, интересное., история, история., м.с.горбачев, назад, непознанное., новости., общество., перестройка, политика, политика,, путч, развал, разное., россии, руслан, сми, сми., события., ссср, ссср., хасбулатов

Комментарии | Постоянная ссылка

«ГКЧП создал Горбачев».

2015-08-19 12:47:42 (читать в оригинале)

Бывший председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов об истоках перестройки и причинах провала реформ

Тридцать лет назад, в марте 1985 года, к власти в СССР пришел Михаил Горбачев. Спустя месяц после своего назначения на пост генерального секретаря он, подражая Ленину, озвучил знаменитые «Апрельские тезисы», от которых принято вести начало перестройки. Свой взгляд на события 30-летней давности высказал Ленте.ру доктор юридических наук Анатолий Иванович Лукьянов. В 1987–1988 годах он занимал пост секретаря ЦК КПСС, в 1988–1989 годах был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, в 1990–1991 годах – председателем Верховного Совета СССР.

– Какое у вас отношение к перестройке спустя годы?

– Так называемая перестройка открыла путь к капитализму. Ей занималась не партия, а группа людей вокруг Горбачева. Главной фигурой в этой группе был Александр Яковлев – заведующий отделом пропаганды ЦК, секретарь ЦК и член Политбюро. Без него Горбачев шагу не делал. Именно в кругу Яковлева начали говорить, что нам нужен иной социализм. А на самом деле главная цель у них была – уйти от социализма совсем. Это были мечты появившейся в СССР мелкой буржуазии и интеллигентиков.

– Почему «так называемая»?

– Этот термин использовался и до Горбачева, например, во времена Хрущева, когда он расправлялся с наследием Сталина. Когда я этот термин услышал, я задался вопросом: перестройка чего? Реформы – это одно, а реставрация капитализма – совсем другое. Ведь перестройка в ее настоящем смысле была замыслом Андропова и, конечно, не подразумевала удара по советскому строю и советской системе управления. Перестройка обернулась враждебным нападением на позиции Андропова, а он был до мозга костей человеком марксистских убеждений, сторонником Советов, очень интересовался историей этого вопроса. Если смотреть спустя годы, то хорошо видно, как расходились слова, которые произносил Горбачев, с делами.

– Но поначалу лично вы поддерживали курс на реформы?

– На каком-то этапе я и Николай Иванович Рыжков поддерживали идеи реформ, но не Горбачева, а тех, которые были намечены при Андропове. Я свидетельствую, что план изменения экономической политики был разработан еще Алексеем Николаевичем Косыгиным, но ее проведению помешали события в Чехословакии. Наше Политбюро было практически едино в том, что реформы должны привести к упрочнению социалистических общественных отношений, ускорению научно-технического прогресса, обновлению производства. Но это было мнимое единство, некоторые члены Политбюро только на словах поддерживали лозунг «Больше социализма», а сами проповедовали, как тогда говорили, «несомненные преимущества частного предпринимательства»: частную собственность, свободный рынок, капиталистический путь развития.

В процессе споров с Горбачевым я понял, что мы идем не в том направлении, отступаем от принципов советского строя. Под словом «перестройка» каждый понимал свое, но в итоге под ним скрывалась смена строя. Кроме меня, против всего этого были старые члены Политбюро, это накаляло в нем обстановку и вынуждало Горбачева постоянно маневрировать между двумя группами.

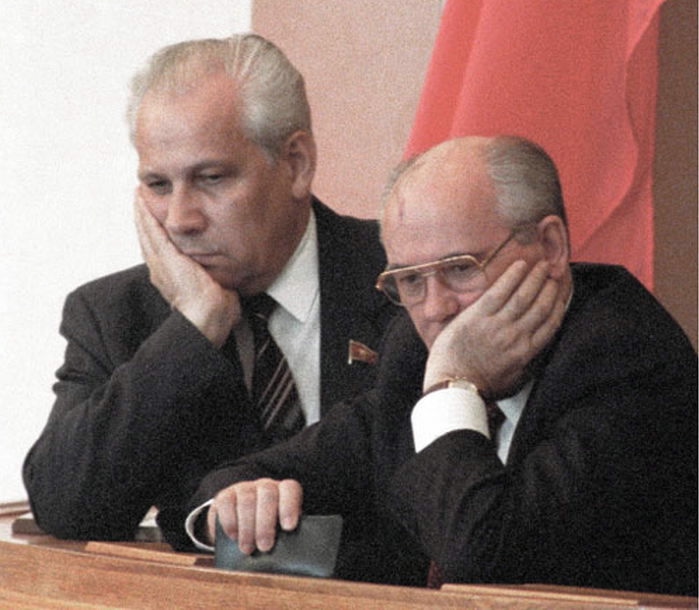

Анатолий Лукьянов и Михаил Горбачев (слева направо)

– Вы занимали тогда высокий пост и утверждаете, что были против того пути, по которому пошел Горбачев. Почему не одернули его, не сказали: «Что же вы делаете?»

– Я не молчал, я выступал. Например, в 1991 году на Пленуме ЦК я высказался против поворота общества к такому строю, где вообще не будет места социалистическим ценностям и общественной собственности, против тенденций к ослаблению социальной защиты трудящихся, а также против стремления создать вместо СССР рыхлую и беспомощную структуру конфедерации или содружества.

Чем дальше в политике Горбачева социалистическая перестройка превращалась в антисоциалистическую, тем тяжелее становились мои отношения с ним. Потом взаимодействие прекратилось, это известно всем. Мы люди разного толка. Я врос в партию, я жил ею, а Горбачев – нет. Он человек с сельскохозяйственным мышлением, его еще называли «комбайнер». Он в личных разговорах не скрывал, что склоняется к социал-демократии, а иногда прямо к либерализму, а я человек полностью советский и всю жизнь посвятил борьбе за советскую власть.

– Вы сказали, что было две группы в Политбюро, первая – группа Яковлева, а вторая?

– Группа ортодоксов, которых защищал Егор Кузьмич Лигачев (член Политбюро ЦК КПСС в 1985–1990 годах.). Горбачев постоянно во всем сомневался, он не обладал познаниями в области экономики и социологии, поэтому слушал то Яковлева, то Лигачева. Лигачева потом убрали, использовав против него публикацию «Не могу поступиться принципами» Нины Андреевой в «Советской России» (речь идет о письме в газету, в котором осуждались статьи, критикующие социализм, и в частности политику Сталина; письмо вышло 13 марта 1988 года.), которую якобы Егор Кузьмич санкционировал. Яковлев, Медведев и Шеварднадзе обвинили Лигачева в выступлении против перестройки. А после партийного расследования Лигачева отстранили от руководства заседаниями секретариата ЦК КПСС. Его место занял Вадим Медведев.

– Почему Александр Яковлев был против советской системы?

– Он долгое время работал в Соединенных Штатах. Я его хорошо знал, у него был другой подход и другой взгляд на советскую власть. Он был убежден, что советская власть не может дать человеку то, что может дать капитализм. Яковлев имел огромное влияние на Горбачева, отношения между ними были блестящие, он умело оценивал каждый шаг Горбачева, хвалил его.

– Вы наверняка слышали предположение, что Яковлев работал на иностранную разведку, что об этом думаете?

– В то, что Яковлев мог быть связан с иностранными разведками, не верю. Яковлев родился в Ярославской области, участвовал в Великой Отечественной войне, был тяжело ранен. Просто жизнь в США на него повлияла, у него было много связей в Америке, он знал, как они на нас реагируют, на то, что мы делаем, но в предательство не верю.

Егор Кузьмич Лигачев, Александр Николаевич Яковлев и Михаил Сергеевич Горбачев (слева направо) в президиуме на XIX Всесоюзной конференции КПСС, июнь 1988 года

– Вы сказали, что выступали с резкой критикой и предостерегали об опасности перестройки, была ли какая-то реакция?

– На Верховный Совет СССР обрушились критикой в прессе, называли нас «странный мутант», «агрессивно-послушный», «штампующий чуждые народу решения». Верховный Совет СССР того периода был, если можно так сказать, рыцарем на распутье. В нем разгоралась борьба социалистических и антисоциалистических тенденций, федерализма и сепаратизма, дружбы народов и национализма. Парламент разделился на тех, кто хотел обновить социалистические устои жизни страны, проводить реформы, и на тех, кто хотел внедрить капитализм путем сознательной ломки всего. Здесь необходимо будет прежде всего сказать, что большинство депутатов, избранных весной 1989 года, с самого начала были настроены в пользу реформирования, а не разрушения строя.

– В своих мемуарах вы пишете, что Яковлев предлагал еще в 1985 году, на даче Сталина в Матвеевском, где заседало Политбюро и обсуждались первые шаги перестройки, введение двухпартийной системы. Первая партия – КПСС, а какая должна была быть вторая?

– Яковлев брал пример с США, где две партии; так же он предлагал сделать у нас. Отсюда же произошло изобретение президентской власти в СССР. Хотя роль президента в Союзе, по возложенным на него функциям, выполнял Президиум Верховного Совета. Он представлял все республики, был тесно связан с парламентом и был избираем съездом народных депутатов.

– Какое главное достижение перестройки?

Главное достижение отрицательное – распад СССР, война во многих республиках: на Кавказе, в Средней Азии и возврат к капитализму.

– Был ли распад СССР неизбежным?

– Это было сложное время. Экономика трещала по швам. Горбачева бросало из одной крайности в другую. Стремясь примирить непримиримое, он метался, принимал под воздействием то одной, то другой стороны противоречивые решения, все дальше отступая от программы КПСС. Под влиянием Яковлева в его речах появились слова о приверженности социалистическому выбору при общем движении к свободному рынку. На этом фоне в стране нарастали межнациональные конфликты, но он не знал, что с ними делать. Авторитет Горбачева у населения и в партии в то время начал стремительно падать. Мы вступили в период распада, который закончился не только крушением партии, но и СССР.

Развал Союза начался с прибалтийских республик, потом их поддержали азиатские. Они хотели быть независимыми государствами, со своими представителями в президиуме Союза. То есть выступали за создание такой рыхлой конфедерации. Такие же идеи привели в свое время к Гражданской войне в США. Ситуацию можно было бы исправить, но Ельцин придал распаду Союза ускорение, он издал указ, что применение союзных законов может быть только с согласия республик. То есть начиналась война законов. Потом объявил, что предприятия, которые находятся на территории республик, теперь им и принадлежат. Важным шагом к развалу было изменение налоговой системы. Она строилась следующим образом: налоги поступали в Союз и потом распределялись по республикам. Ельцин же настаивал, чтобы была установлена одноканальная система, когда все налоги оставались бы в каждой республике, а они по своему усмотрению финансировали бы Союз.

29–30 июля 1991 года в закрытом режиме была встреча в Ново-Огареве Ельцина, Горбачева и Назарбаева. В ходе нее Горбачев согласился с одноканальной системой налогообложения (СССР лишался бюджета, предприятий и банков) и на подписание конфедеративного договора фактически без участия представителей Верховного Совета СССР. Это был развал. Развал вопреки тому, что было решено народом на референдуме 17 марта 1991 года, на котором, напомню, 76,4 процента советских граждан высказались за сохранение СССР, а Верховный Совет СССР вслед за этим принял закон об обязательной силе решения референдума.

Тут выступил ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) и зачитал обращение к гражданам по телевидению о введении в стране режима ЧП.

Главной причиной выступления ГКЧП была угроза распада Советского Союза. Это была реальная угроза, вопреки решению всенародного референдума. Я к формированию ГКЧП отношения не имел, хотя всех в нем хорошо знал. Этот комитет создал Горбачев 8 марта 1991 года, он же определил его состав. Тогда в ГКЧП под руководством вице-президента СССР Геннадия Янаева были включены все те, кого в августе 1991 года мы увидели по телевизору. Уезжая в Крым, Горбачев оставил вместо себя Янаева исполняющим обязанности.

Дальше все очень просто: ГКЧП заседал трижды, и когда были подготовлены проект федеративного договора и обращение к населению, группа из пяти человек от ГКЧП (Болдин, Шенин, Крючков, Варенников и Плеханов) приехала к Горбачеву в Форос, чтобы объяснить, что нельзя принимать поспешные решения. Во-первых, это конфедеративный договор, а во-вторых, надо дождаться сентября, когда будет съезд, нельзя принимать такие решения без Верховного Совета. Горбачев выслушал их, пожал руки и сказал: «Действуйте».

20 августа 1991 года, после объявления чрезвычайного положения в Москву были введены войска и техника. Танки на Калининском проспекте (Новый Арбат)

– Был ли у ГКЧП шанс изменить ситуацию? Почему ничего не сделали и зачем вводили танки? Ведь акций протеста не было.

– Они не вводили, танки ввел Ельцин. Никакой попытки штурма Белого дома не было. Еще раз повторю: я в ГКЧП не входил, в те дни я был в отпуске и меня не было в Москве. Но я созванивался в те дни с Горбачевым и точно знаю, что ГКЧП не собирался брать власть. Никаких приказов о преследованиях или расстрелах не было. ГКЧП пытался сохранить советский строй. Они не выступили против строя, они были на связи с Горбачевым, так что это назвать переворотом или путчем нельзя.

Запомните, ГКЧП – это отчаянная, но плохо организованная попытка группы руководителей страны спасти СССР, попытка людей, веривших, что их поддержит президент, что он отложит подписание проекта союзного договора, который означал юридическое оформление разрушения советской страны. Но Горбачев не прилетел в Москву, он мог изменить ситуацию, но остался в Крыму. Было нелегко, но ГКЧП поддержал, например, маршал Советского Союза и очень уважаемый человек Сергей Федорович Ахромеев, его потом убили...

– То есть все сообщения, что ГКЧП заблокировал и удерживал Горбачева на даче в Форосе, неправда?

– Конечно! Это все липа. Никто его не блокировал, что потом подтвердил суд: все средства связи работали, самолет стоял готовый к взлету. Кто его блокировал? Пять депутатов? У него охраны в Форосе было 100 человек. Да они поговорили с ним по-товарищески и уехали. Они рассчитывали и были уверены, что Горбачев их поддержит и примет в ГКЧП участие. Всё!

В итоге ГКЧП провел три заседания, принял четыре так и не выполненных документа, а затем был распущен указом вице-президента. Вернувшийся же в Москву, Горбачев санкционировал арест членов ГКЧП.

– Как вы объясните такое странное поведение Горбачева?

– Как верно в свое время заметил депутат Тельман Гдлян, Горбачев верно рассчитывал: при победе ГКЧП президент возвращается в Кремль на «красном коне» и использует плоды победы, если ГКЧП терпит поражение, то, покончив с «путчистами», президент опять же въезжает в Кремль, только теперь на «белом коне», поддержанный Ельциным и «революционными демократами». Однако «белый конь» и поддержка либералов оказались иллюзией.

Возвращение Михаила Горбачева из Фороса в Москву

– C августа 1991 по декабрь 1992 года вы были под стражей в «Матросской тишине» по делу ГКЧП, вас обвиняли в заговоре с целью захвата власти и в превышении власти. Вы же говорите, что к ГКЧП отношения никакого не имели. Так за что же вас посадили и так долго держали в тюрьме?

– Потому что с самого начала, когда я прилетал к Горбачеву в Форос, я ему сказал: «Что бы ни случилось, я остаюсь при своих советских убеждениях». То же самое я повторил следователям перед тем, как отказался с ними разговаривать. Я получил в тюрьме массу писем поддержки. Но я тюрьму не ругаю, потому что написал там почти 400 стихотворений, позже издал их.

125 томов дела ГКЧП, слушания которого начались в Военной коллегии Верховного Суда РФ 14 апреля 1993 года

– Они боялись, что вы можете возглавить борьбу после ГКЧП?

– Поймите, я оставался во главе Верховного Совета СССР, перестройка для меня была неприемлема. Ельцина поддержали прокуроры, дали на меня ордер, но все равно я оставался на своей должности, в партии, и знал, что это все противозаконно. Я им сказал: я старый рабочий, я 14 лет стоял у станка и я не отступлю.

После 21 августа, игнорируя действующую Конституцию и законы СССР, под предлогом якобы имевшей место поддержки коммунистами «путчистских заговорщиков» Ельцин запрещает КПСС, конфискует собственность партии, закрывает газеты, распускает союзный Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР. А 8 декабря 1991 года главы трех республик, встретившись в Беловежской Пуще, ликвидируют и само союзное государство. Вот это настоящий переворот. Такова горькая реальность подлинного не августовского, а именно августовско-декабрьского переворота, связанного с переводом страны на рельсы капитализма.

Беседу вел Алексей СОЧНЕВ

Болтливая молитва и позорная отставка

М Горбачев (1985 Г.):

- Перестройка - это решительное преодоление застойных процессов и слом механизма торможения, создание надежного и эффективного механизма ускорения социально-экономического развития общества.

Перестройка - это опора на живое творчество масс. Это всестороннее развитие демократии, социалистического самоуправления, расширение гласности, критики и самокритики во всех сферах жизни общества.

Перестройка - это всесторонняя интенсификация советской экономики, повсеместное внедрение экономических методов управления, отказ от командования и администрирования.

Перестройка - это приоритетное развитие социальной сферы, направленное на все более полное удовлетворение потребностей советских людей в хороших условиях труда, быта, отдыха, образования и медицинского обслуживания.

Перестройка - это энергичное избавление общества от искажений социалистической морали, последовательное проведение в жизнь принципов социальной справедливости.

Перестройка - многозначное, чрезвычайно емкое слово. Но если из многих его возможных синонимов выбрать ключевой, ближе всего

выражающий саму его суть, то можно сказать так: перестройка - это революция.

Так мы сегодня представляем себе перестройку. Так мы видим свои задачи, смысл и содержание нашей работы на предстоящий период. Сколько он продлится - сказать трудно...

М. Горбачев (1991 г.):

- Секретариат, Политбюро ЦК КПСС не выступили против государственного переворота. Центральный Комитет не сумел занять решительную позицию осуждения и противодействия, не поднял коммунистов на борьбу против попрания конституционной законности. Среди заговорщиков оказались члены партийного руководства, ряд партийных комитетов и средств массовой информации поддержал действия государственных преступников. Это поставило коммунистов в ложное положение.

Многие члены партии отказались сотрудничать с заговорщиками, осудили переворот и включились в борьбу против него. Никто не имеет морального права огульно обвинять всех коммунистов, и я как Президент считаю себя обязанным защитить их как граждан от необоснованных обвинений.

В этой обстановке ЦК КПСС должен принять трудное, но честное решение о самороспуске. Судьбу республиканских компартий и местных

партийных организаций определят они сами.

Не считаю для себя возможным дальнейшее выполнение функций Генерального секретаря ЦК КПСС и слагаю соответствующие полномочия...

25 декабря 1991 года Горбачев подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.

ertata

Тэги: б.н.ельцин, власть, геополитика., гкчп, государственный, и.лукьянов, интервью, интересное., история, история., м.с.горбачев, назад, непознанное., новости., общество, общество., перестройка, политика, политика,, разное., расвал, россии, сми, сми., события., ссср, ссср., строй

Комментарии | Постоянная ссылка

Категория «Закон»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+102 |

141 |

АСНУ - движение вперед! |

|

+70 |

106 |

World Weapon |

|

+66 |

91 |

Sergei Davidis |

|

+63 |

109 |

STROIKA24.EU |

|

+39 |

110 |

Автоклуб78 |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-2 |

22 |

БИЗНЕС - ЗДОРОВЬЕ - ЖИЗНЬ |

|

-9 |

4 |

Японская_Джульета |

|

-10 |

3 |

Prestissima |

|

-12 |

96 |

Artemy Velker |

|

-13 |

55 |

Найти работу? Легко! Все об эффективном поиске работы. Шаблоны р |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.