|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Ермоловская_Татьяна/Записи в блоге |

Главная цитадель России.

2016-04-25 21:37:42 (читать в оригинале)

Древнейшее поселение на территории Московского Кремля возникло в начале второго тысячелетия до новой эры, а первые деревянные укрепления появились в середине ХII века. Именно с этого времени Московский Кремль становится крепостью, с оборонительными сооружениями и гарнизоном. Испытавшая разорения и пожары, крепость эта выстояла и с веками превратилась в исторический, культурный, духовный и политический центр Российского государства, стала главным символом нашей страны.

Основание Кремля. Постройка новых стен Юрием Долгоруким в 1156 году. А. М. Васнецов. 1917 г.

Местом зарождения Кремля стал высокий холм на перекрёстке торговых дорог, у слияния Москвы-реки и реки Неглинной. Его размеры во времена Юрия Долгорукого можно определить по расположению древнейшей кремлёвской церкви Рождества Иоанна Предтечи, которая была разобрана в 1847 году. Она находилась в 120 шагах от современных Боровицких ворот. На Руси главные соборные церкви обычно ставились приблизительно в центре крепости, так что укрепления по другую сторону также находились, вероятно, на том же расстоянии, 100–120 шагов от неё. Это предположение подтверждается находкой остатков вала и рва, которые были обнаружены во время строительных работ по созданию Большого Кремлёвского дворца в середине XIX века.

Таким образом, древнейший Кремль занимал лишь юго-западную оконечность Боровицкого холма, имел площадь около гектара и не доходил даже до современной Соборной площади. Укрепления включали вал с частоколом и характерный для русских укреплений сухой ров, имевший в разрезе вид треугольника, обращённого вершиной вниз.

В 70-е годы XIII века крепость вновь была усилена. Полагают, что именно при князе Данииле произошло её дальнейшее расширение. Археологические находки позволили определить примерную линию тогдашних укреплений. От современных Троицких ворот они шли на юг вдоль Неглинной к её устью и далее вдоль Москвы-реки приблизительно до 1-й Безымянной башни, а затем через район Соборной площади – к Троицким воротам. Общая протяжённость деревянных крепостных стен составляла около километра. Они стояли на земляном валу высотой около семи метров и были окружены рвом пятиметровой глубины.

Средняя по размерам крепость на Боровицком холме была достаточно характерна для древнерусской фортификации, «кремлём» она впервые названа в 1331 году в летописном известии о пожаре Москвы. Общеупотребительным этот термин стал только в последние десятилетия XVI века, когда рядом с Кремлём и вокруг него появляются ещё две каменные стены – вокруг Китай-города (1538 год) и Белого города (1589 год).

Строительство первой крепости при Юрии Долгоруком ознаменовало изменение административного статуса московского поселения. Если изначально управление дворцовым княжеским селом осуществлялось «дворским», то с учреждением города и появлением стен здесь разместился отряд княжеской дружины, возглавляемый «сотским», а позже «тысяцким». Они осуществляли управление городом и окрестностями, оборону дальних рубежей Владимирского княжества.

Следующим этапом развития Москвы стало закрепление за городом статуса центра удельного княжества и появление титула князя Московского. В XIV веке, при Иване Калите, сооружаются более мощные крепостные стены длиной около 1700 метров с основанием из огромных дубовых брёвен, скреплённых особым замком. «Город Калиты» просуществовал менее тридцати лет и почти полностью погиб в одном из страшных городских пожаров. И всё же эта эпоха оказалась поворотной в истории Московского Кремля: он становится политическим центром Великого княжества Московского, сюда перемещается и митрополичий престол. Со времён князя Ивана I обычная русская крепость превращается в столичный город, сделавшийся центром притяжения для ближайших удельных княжеств.

Во второй половине XIV века, при князе Дмитрии Донском, были возведены новые стены и башни Московского Кремля из белого камня – подмосковного известняка. Именно с тех пор Москву стали называть белокаменной. Этот Кремль просуществовал более ста лет. Его размеры и площадь застройки почти совпадают с нынешними. Последнее небольшое расширение кремлёвской территории на восток произошло лишь столетие спустя.

Московский Кремль при Дмитрии Донском. А. М. Васнецов

В конце XV века Москва становится столицей русского централизованного государства. Иван III, желая иметь парадную резиденцию, достойную великого европейского государя, приглашает в Москву лучших русских и иностранных зодчих. В Италию отправляется посольство с наказом привезти знатных мастеров каменных дел. Сначала в Кремле появляется гениальный итальянский архитектор, фортификатор, инженер и артиллерист Аристотель Фьораванти. За ним, в последней четверти XV века, приезжают Пьетро Антонио Солари, Марко Руффо, Алевиз, Антонио Фрязин и другие. В Кремле развернулись грандиозные строительные работы. Возводились новые соборы, церкви, колокольни, великокняжеский дворец, боярские подворья. Тогда же началось строительство новых укреплений – кирпичных стен и башен, которые дошли до наших дней. Тогда они снискали Кремлю славу одной из наиболее неприступных крепостей Европы, а сегодня величественный ансамбль является одним из самых узнаваемых символов России.

Мощное фортификационное сооружение было построено на основе лучших достижений военно-инженерной техники того времени. Краснокирпичные стены имеют протяжённость 2235 метров. Они завершаются характерными зубцами-мерлонами высотой от 2 до 2,5 метра и толщиной 65–70 сантиметров, всего их 1044. Форма «ласточкиного хвоста» заимствована из крепостей итальянских князей-гибеллинов (аристократической партии противников папства). Промежутки закрывались специальными деревянными щитами – заборолами, стреляли через узкие щелевидные бойницы.

Высота стен – от 6 до 19 метров, в зависимости от рельефа местности, наличия более или менее серьёзных водных преград и вероятности угрозы нападения. Толщина по тем же причинам варьируется от 3,5 до 6,5 метра.

Башни воздвигались с таким расчётом, чтобы вести обстрел как прилегающей местности, так и вдоль стен. Там, где стены смыкались под углом, ставились круглые башни – Угловая Арсенальная, Водовзводная и Беклемишевская, дававшие возможность кругового обстрела. А там, где к Кремлю подходили важные стратегические дороги, возвели самые внушительные башни с проездными воротами, которые закрывались металлическими или крепкими дубовыми полотнищами. С наружной стороны к ним пристраивались отводные башни стрельницы со специальными опускающимися решётками – герсами. Через ров перекидывались подъёмные мосты.

Со всех сторон Кремль был окружён водными преградами: с южной – Москвой-рекой, с север-озападной – Неглинной, с восточной – глубоким рвом. Ров, обнесённый каменными зубчатыми стенами, выкопали в 1508 году. Он шёл от Угловой Арсенальной башни, через Красную площадь, до Угловой Беклемишевской (Москворецкой) башни, соединяя Неглинную с Москвой-рекой вторым искусственным руслом. Таким образом, с начала XVI века Московский Кремль представлял собой грозную островную крепость.

Соборная площадь. Д. Кваренги

Из проездных башен Кремля наиболее важное стратегическое значение имели Спасская, Никольская, Троицкая и Боровицкая, меньшее – Константино-Еленинская и Тайницкая. Между главными проездными четырёхугольными башнями и круглыми угловыми ставились менее мощные, имевшие чисто оборонительные функции.

Башни завершались зубцами-мерлонами с монолитными или прорезными бойницами. Внутри располагалась верхняя боевая площадка, ниже зубцов – машикули, специальные навесные бойницы для обстрела неприятеля у подножия крепости. В изменённом виде они сохранились почти на всех башнях Кремля. Сверху устраивались деревянные шатры с дозорными и сторожевыми вышками.

Башни имели несколько этажей, как с арочными каменными сводами, так и перекрытые деревянными бревенчатыми помостами. Они были связаны сквозными проходами, позволявшими быстро и скрытно передвигаться. Большинство их сохранилось до настоящего времени.

Московский Кремль в последние столетия имеет двадцать крепостных башен, девятнадцать из которых создают замкнутый периметр обороны, а одна, Кутафья, вынесена за русло реки Неглинной. В старину она являлась предмостным укреплением, с основной территорией Кремля её соединяет Троицкий мост.

Свой современный вид башни приобрели в XVII веке. Серьёзные изменения в их архитектурно-художественное оформление были привнесены при восстановлении Кремля после Отечественной войны 1812 года. Последняя комплексная реставрация стен и башен началась в 1996 году и завершилась в начале нового столетия. Вместе с дворцами и соборами они являют уникальный по красоте архитектурно-художественный образ политического и духовного центра державы, символ российской государственности.

Спасская башня. Фото конца XIX в. Башни и стены Кремля

Этот символ основан и на внутренней организации сооружения. Кремли – это крепости в столице великого или удельного княжества, которые выполняли функции политического и духовного центра территории. Там же были сосредоточены ремёсла и торговля, а в случае вражеского нападения искало защиты сельское население. Такое объединение властной, политической, общественной, духовной, экономической деятельности в небольших границах крепостных стен было отличительной особенностью русских кремлей и отличало их от европейской модели.

Боровицкий холм, с которого начиналась Москва, – наиболее высокая часть города, где располагались княжеские и царские резиденции. На территории нынешнего Большого Кремлёвского дворца в XIV веке размещались хоромы Ивана Калиты, палаты Дмитрия Донского. В конце XV века, когда сооружались крепостные стены и башни Кремля, статус столицы Русского государства, её международный престиж обязывали Ивана III позаботиться о достойной резиденции.

Строительство дворца велось с 1487 до 1508 года, руководили им знакомые нам итальянские зодчие Марко Фрязин, Алевиз Фрязин Старый, Пьетро Антонио Солари. Первый дворец не сохранился, от него остались лишь Грановитая палата и подклеты (цокольные этажи), на которых сегодня стоит Теремной дворец. Дворец неоднократно перестраивали и переделывали Иван Грозный, Борис Годунов, цари из династии Романовых. В результате он сложился как комплекс парадных, жилых и культовых зданий, разнообразных по стилю и архитектуре.

Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века. А. М. Васнецов. 1922 г.

С переносом столицы в Санкт-Петербург Москва сохраняла значение Первопрестольной. Здесь, в Успенском соборе, венчали на царство императоров и императриц, а заботы российских государей о московской резиденции обеспечили практически непрерывное строительство в Кремле.

Придворный архитектор императрицы Елизаветы Петровны Франческо Бартоломео Растрелли, автор Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, в 1749–1753 годах возвёл новый Кремлёвский дворец, выходящий основным фасадом на Соборную площадь.

В 1767–1775 годах выдающийся русский архитектор В. И. Баженов в соавторстве с представителем русского классицизма М. Ф. Казаковым разработал грандиозный проект нового дворца для Екатерины II. Он предполагал даже демонтаж кремлёвской стены со стороны Москвы-реки и обустройство лестниц и террас, соединяющих дворец с набережной. Под будущее строительство начали рыть котлованы и снесли часть кремлёвских стен и построек, однако технические трудности, неблагоприятная политическая и финансовая ситуация помешали осуществлению проекта.

В осадное сиденье. Троицкий мост и башня Кутафья. А. М. Васнецов. 1915 г.

В 1838 году, по указанию императора Николая I, дворец Растрелли разобрали и начали возведение нового. Руководил строительством архитектор Константин Андреевич Тон, выпускник Академии художеств в Петербурге, ученик выдающегося архитектора А. Н. Воронихина. Вместе с ним над проектом работали Ф. Ф. Рихтер, Н. И. Чичагов, В. А. Бакарев, П. А. Герасимов. Объединив в одно целое разрозненные постройки, они создали систему корпусов, расположенных прямоугольником вокруг внутреннего двора. Во дворце без малого 700 различных помещений общей площадью около 20 тысяч квадратных метров.

Теремной дворец

Северную часть прямоугольника образовал Теремной дворец, Грановитая и Золотая Царицына палаты – восточную. С запада расположился корпус парадных и личных императорских покоев с переходом во флигель великих князей. Основной фасад выходит на южную сторону к Москве-реке. Его длина составляет 125 метров, высота – 44 метра. В результате образовался гармоничный комплекс, опирающийся на традиции национального русско-византийского стиля, идейным стержнем которого являлись самодержавие и православие.

Большой Кремлёвский дворец

В южном фасаде Большого Кремлёвского дворца сочетаются простота и внушительность. Весь его объём лишь слегка зрительно расчленён выступающими пилястрами, которые не нарушают, а лишь подчёркивают монолитность и целостность здания. Все окна в наличниках имеют одинаковые ряды лопаток. Даже парадный вход здесь не имеет особого оформления и не выделяется в ряду одинаковых арок. Более того, он расположен не по центру, а смещён ближе к Соборной площади. Характерно, что внешне дворец выглядит как трёхэтажный. На самом деле здание имеет два этажа, а залы второго этажа двухсветные – окна в них расположены в два яруса.

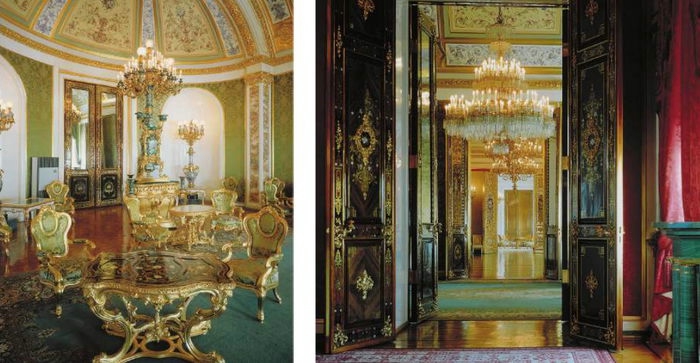

Георгиевский зал. Владимирский зал

Дворец явил образец нового типа зданий. При его строительстве активно применялись и новые технологии, и новые материалы. Так, например, впервые были использованы металлические перекрытия, железные стропила, подвесные потолки, широкое применение которых началось лишь в XX веке. В Георгиевском зале были установлены полые цинковые колонны, а для настила полов широко применялись бетон, камень, чугун.

Архитекторами разрабатывались не только конструктивные решения и интерьеры, вплоть до расположения мебели в залах, но и детали отделки: проекты люстр, канделябров, фонарей, лестничных решёток, дверей, мебели, паркета, росписи плафонов. Широко применялись наряду с новыми материалами и природные: белый и серый камень, гранит с Ладоги, малахит и яшма с Урала.

На строительство и отделку дворца ушло двенадцать лет. Роскошью отделки он далеко превзошёл все современные ему. Последняя его реконструкция проводилась в 2009–2011 годах. И сейчас дворец, в котором проводятся важнейшие государственные мероприятия, поражает посетителей торжественной роскошью своих залов: Андреевского, Александровского, Георгиевского, Владимирского, Екатерининского, Кавалергардского, Апартаментов и Собственной половины ЕИВ.

Кабинет императрицы

С момента постройки дворца в 1849 году в парадных орденских залах стали проводиться императорские приёмы. Самые пышные организовывались в связи с проведением церемонии венчания на царство, ныне здесь проходят церемонии вручения государственных наград.

В Георгиевском зале проходили знаковые приёмы советской эпохи. Именно здесь после окончания Великой Отечественной войны И. Сталин произнёс свой знаменитый тост за русский народ. Здесь Президент Российской Федерации обращается с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

Владимирский зал по традиции является местом, где послы зарубежных стран вручают Президенту верительные грамоты. Главное же политическое событие страны – церемония вступления в должность вновь избранного Президента России – происходит в главном церемониальном тронном зале – Андреевском.

Зелёная гостиная Парадных апартаментов. Анфилада

В Большом Кремлёвском дворце проходят встречи с главами иностранных государств и правительств, работают экспертные группы зарубежных делегаций. Так что уже более полутора веков он является главной парадной, церемониальной площадкой Московского Кремля.

При этом собственно главный рабочий центр российской государственной власти – Резиденция Президента Российской Федерации находится в здании Кремлёвского Сената. Она заслуживает особого внимания и отдельного рассказа.

С. В. Девятов, доктор исторических наук, профессор. Журнал «Русская история»

ertata

Тэги: архитектура, архитектура., интересное, история, история., кремль, кремля, культура, московского, музеи., памятники., россии, россии., россия, русская, русь, сделано, старина

Комментарии | Постоянная ссылка

Хитрый план, который сработал. К 87-летию первой пятилетки.

2016-04-25 20:00:58 (читать в оригинале)

23 апреля 1929 года начала работу XVI конференция ВКП(б), на которой был принят первый пятилетний план.

Вопрос о том, как нам сегодня реиндустриализировать Родину, постоянно заставляет обращаться к опыту молодой советской республики. Казалось бы, что проще? Нужны новые заводы – значит, их нужно построить. Большевики же как-то справились, несмотря на почти тотальную экономическую блокаду первой половины 1920-х. Однако у советской власти имелась задача и представление о том, как и, главное, зачем менять страну. Сопутствующие количественные показатели лишь отражали эти качественные изменения. Сегодня, когда мы справляем утверждение первого пятилетнего плана, об этом стоит поговорить.

С чего начинали

Для начала нужно вспомнить, что представляла собой экономика советской России, а затем и СССР в первую половину 1920-х годов. Это лишь профессору Преображенскому («Собачье сердце») казалось, что разруха существует исключительно в головах и может исчезнуть сама собой. На самом же деле в 1917-1920 гг. промышленность рухнула в пропасть: Гражданская война и интервенция несколько раз прокатилась по промышленным центрам, ряд областей и вовсе перестал быть Россией (став Польшей, Финляндией и республиками Прибалтики).

1920 г.: производство чугуна и стали – 3% и 4,6% от довоенного, угля – 30%. Логично, что в таких условиях многие рабочие вернулись к сельскому хозяйству, а город не мог обеспечить товарообмен с деревней – хлеб и фураж забирали силой. Нелишне напомнить, что вначале это делало царское правительство (первая продразвёрстка была проведена в 1916 году), затем Временное правительство. 1918-1920 гг. стали самыми тяжёлыми, так как единый центр изъятия продовольствия исчез, хлеб и фураж требовали от крестьянина все участники строительства новой государственности, что предельно коротко сформулировано в фильме «Чапаев».

В чём разница? В том, что и царское, и Временное правительства прибегали к механизму продразвёрстки, находясь у власти. А большевики – в борьбе за власть. И как только они её упрочили до той степени, когда можно стало с уверенностью говорить об их победе (1921) – продразвёрстку заменили продналогом.

Чем отличался продналог? Больше установленного (примерно половина от того, что забирали прежде) сдавать не нужно. Хочешь – себе оставь, хочешь – продай. По сути именно с этого началась новая экономическая политика.

«Мы на время даём передышку»

НЭП часто оценивают как грандиозное коварство большевиков. Которые, якобы, сначала сказали: «Ладно, мы пошутили про коммунизм, обогащайтесь», а затем прибрали к рукам результаты этого обогащения.

На самом деле уже в 1919 году к правительству от рабочих коллективов начали поступать просьбы о национализации не самых крупных предприятий, которые обошла стороной «красногвардейская атака на капитал». В большинстве случаев советская власть отыскивала собственников этих предприятий и просила (заставляла) заняться управлением в новых условиях (под контролем рабочего комитета, само собой). Эта практика (а также сдача предприятий в аренду, допуск иностранного капитала) была продолжена и во время НЭПа, т.к. его задачей было не только восстановить довоенную экономику, но и создать базу для её дальнейшего развития. В этом и состояло «коварство». Ближайший аналог НЭПа – реформы под руководством Дэн Сяопина в Китае: капитализм как средство достижения целей партии.

От ГОЭЛРО к пятилеткам

Ещё одной распространённой ошибкой является оценка экономического развития СССР в 20-х годах как метания от военного коммунизма к НЭПу, а затем к плановой экономике. Метаний не было.

Достаточно вспомнить, что пятилетки появились не на пустом месте и подготовлены не только НЭПом. В декабре 1920 г. на VIII Всероссийском съезде Советов был принят план ГОЭЛРО, который определял не только развитие энергетики, но и экономики в целом, главным образом тяжёлой промышленности. Именно на базе проекта ГОЭЛРО 21 августа 1923 года была создана Государственная комиссия СССР по планированию – знаменитый Госплан.

Вкратце представить себе содержание плана ГОЭЛРО могут все поклонники компьютерных экономических стратегий: создание предприятий по выпуску строительных материалов + форсированное развитие энергетики => база для строительства новой экономики. План ГОЭЛРО был рассчитан на 10 лет, поэтому совершенно логично, что ближе к концу этого срока правительство уже мыслило пятилетками и постановкой более прикладных задач.

В нашей компьютерной стратегии «СССР: первые 10 лет» накопилось уже достаточное количество «кирпичиков», из которых складывается примерно такой калейдоскоп: «Начинаем создание крупных металлургических заводов, которые дадут сырьё для инфраструктурных проектов и для машиностроительных заводов, которые мы строим одновременно. Резко увеличив выпуск тракторов, мы высвобождаем заключённый в селе человеческий потенциал, обеспечивая рабочими руками новые стройки и новые заводы».

Это крайне грубая оценка смысла этой и последующих пятилеток, так как только к 1930 году в СССР одновременно строилось около 1500 новых заводов и объектов инфраструктуры и описание этого процесса заняло бы много времени. Однако даже так можно примерно прикинуть грандиозность изменений.

Лес за деревьями

Заводы, конечно, важны. Однако при оценке первых пятилеток за этими успехами часто упускают главное. Ведь строили не заводы – строили новую страну.

Журнал «Форвард» (Великобритания, 1932): «...Американцы признают, что даже в период самой стремительной созидательной горячки в западных штатах там не было ничего похожего на теперешнюю лихорадочную творческую деятельность в СССР».

Итоги пятилеток совсем не в миллионах тонн чугуна и стали, не в киловаттах (не секрет, что реальные итоги не всегда сходились с плановыми), а в том, что из аграрной страны с преимущественно крестьянским населением СССР превратился в страну машин и заводов. В которой старшее поколение видело аэроплан один раз в жизни, будучи проездом в Москве или Киеве, а младшее каждую неделю бежало в аэроклуб.

Ведь то, что принято называть «новым обществом», – это тоже «пятилетки». Советское руководство, естественно, знало, к каким глубоким и неизбежным социальным сдвигам привели промышленные революции XIX века на Западе. И взяло на себя смелость включить в пятилетние планы заодно и социальное проектирование.

Результатами плана ГОЭЛРО и первой пятилетки СССР поразил фантаста Герберта Уэллса. Тот считал, что показанный ему в 1920 году план – совершенно невозможная в ближайшей перспективе затея вроде его фантастических рассказов. Пятилетние планы, гиганты индустрии и новые транспортные коридоры навсегда изменили экономическую географию России и союзных республик. Это чувствуется даже в Прибалтике и даже после четверти века неимоверных усилий по встраиванию в совершенно иной интеграционный проект.

***

Ответом на вопрос: «Как провести новую индустриализацию?» будет другой: «А зачем, какие цели стоят?».

Перед СССР в конце 1920-х годов цели стояли вполне чёткие (и срочные: поэтому первую пятилетку начали до того, как её план был вынесен на одобрение ВКП(б)):

– За 10-15 лет пробежать тот путь, на который развитые страны затратили 100 лет («...иначе нас сомнут»);

– Создать новое общество, для которого вся эта индустрия и машинерия станет средой обитания, средством творить такое, о чём не помышлял даже фантаст Уэллс;

– Быть готовым к перерастанию очередного кризиса капитализма из мирной фазы в военную.

С более скромными масштабами термин «индустриализация» лучше не трепать.

Иван Зацарин. История России

ertata

Тэги: гоэлро, индустриализация, история, история., назад, новости., нэп, первая, план, промышленность, промышленность., пятилетка, россии, россии., россия, сделано, события., ссср, ссср., экономика, экономика.

Комментарии | Постоянная ссылка

«Я вам пишу из-под Герата...»

2016-04-25 19:30:39 (читать в оригинале)

Ташкентский разведцентр располагался вдалеке от штаба округа. Разведке не нужен лишний догляд. Это старое, как мир, правило. И потому разведчики занимали неприметное здание, из окон которого был виден местный аэропорт.

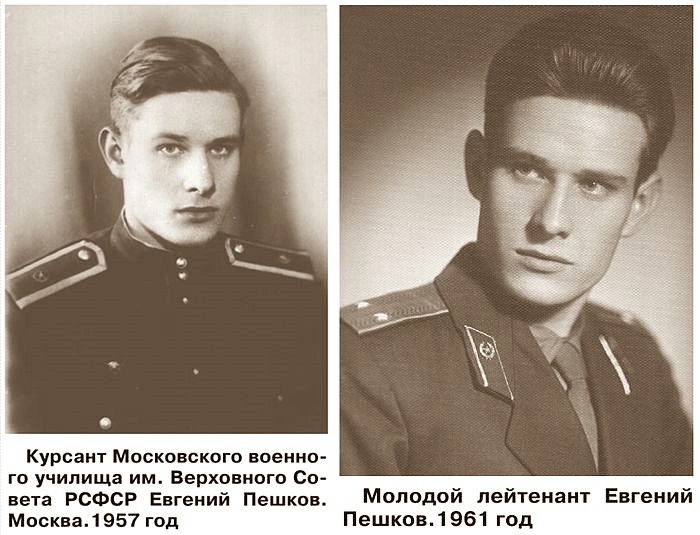

В тот декабрьский день подполковник Евгений Пешков работал не разгибая спины. Заканчивался год, и, как обычно, последние предновогодние недели были загружены до предела.

Вечером он вышел на улицу перекурить, со смаком затянулся сигаретой и бросил взгляд на летное поле аэродрома. Там всегда было много самолетов: садились, выруливали, взлетали... Все-таки Ташкент - стольный град Узбекистана. Тут же квартировал и штаб Туркестанского военного округа. Потому летали здесь всегда много. Но сейчас на аэродроме творилось что-то невероятное. Пешков служил в Ташкенте уже пять лет, но подобное видел впервые. Самолеты Ан-12, Ан-22 «толпились» у ВПП и стартовали в небо друг за другом.

- Что там происходит? - оглянулся он на стоящего рядом офицера.

- Так наши войска в Афганистан вводят.

- Значит, все-таки началось, - пробормотал про себя Пешков.

Он курил, слушал рев взлетающих самолетов, а в голове почему- то засела совершенно непонятно откуда взявшаяся мысль: «Эта чаша меня не минует». Еще ровным счетом ничего не было известно и только-только взлетели первые самолеты с десантниками на борту, а Евгений Алексеевич нутром чуял - пора собираться в дорогу. Туда, как скажут потом, «за речку».

Так и случилось. Интуиция его не обманула. Вскоре пришел приказ на формирование нового 279-го разведывательного пункта для 40-й общевойсковой армии. Его начальником был назначен полковник Шамиль Халиков, а оперативное направление, где и «варилась» основная кухня агентурной разведки, приказали возглавить Евгению Пешкову.

***

...Самолет пошел на посадку в аэропорту Кабула. Внизу, под крылом, Евгений Алексеевич разглядел очертания тюрьмы, которую афганцы назвали Пули-Чархи, что в переводе на русский означало «колесо». Впрочем, сверху она и вправду была похожа на колесо от телеги.

Ан-12 коснулся полосы, пробежал вперед и укатил на боковую рулежку. Покидая самолет, Пешков увидел на краю взлетного поля несколько грузовиков. Это за ними. Быстро перегрузив имущество в машины, они, не задерживаясь, двинулись в путь.

«Те, кто писал и говорил, - будет позже вспоминать Евгений Алексеевич, - что афганцы встречали наши войска с радостью, с цветами, безбожно врали. Все обстояло наоборот. Это стало понятно, как только машины въехали в город. Несмотря на сильный мороз, на улицах было много людей. Так вот по дороге не встретилось ни одного приветливого лица. Большинство были хмурыми, злыми.

Некоторые, оглядев машины, отворачивались. Многие плевались, кто-то грозил кулаком. Дополняли нерадостную картину наши военные машины с пробитыми пулями ветровыми стеклами, шедшие навстречу».

Однако приказ есть приказ. Цветами ли встречали афганцы, плевками ли, следовало начинать работу. Что, собственно, и сделали разведчики: расположились невдалеке от дворца Тадж Бек, некогда летней королевской резиденции, а теперь превратившейся в полусожженное, полуразбитое здание.

Установили палатки: две большие для солдат и офицеров и одну малую, штабную. В них и разместились.

Первая ночь прошла спокойно. Спали в одежде. Ночью просыпались от холода: это означало, что дежурный солдат-истопник засыпал.

Утром продолжали благоустройство жилищ, а к обеду война прислала свой первый привет. Свидетелем этого привета стал начопер Пешков. А случилось следующее: мимо него, неся наперевес алюминиевый бачок с водой, проходил повар. Он готовил обед на полевой кухне. В ту же минуту Евгений Алексеевич услышал отрывистый, не привычный звук «чок!», и из бачка полилась тонкая струйка воды.

Повар даже испугаться не успел. Пулю из бачка достали и вручили ему как сувенир. А вечером в Москву ушла шифровка: «Расположение части подверглось обстрелу из стрелкового оружия. Жертв нет».

Командир разведпункта уезжал, как правило, утром - то к советникам, то в посольство, но чаще в разведотдел армии. Приходилось решать множество вопросов, пока не столько разведывательных, сколько сугубо бытовых, хозяйственных.

Когда наконец-то были собраны в единый кулак весь личный состав, техника и оборудование разведывательного пункта, можно было начать конкретную организационную работу. К тому времени Пешков уже практически определил районы, где предстояло действовать офицерам пункта. Предстояло отработать важнейшую составляющую - организацию бесперебойной передачи развединформации. Ведь, как известно, даже самая ценная информация ровным счетом ничего не стоит, если она не поступила вовремя.

А вот тут-то и появились первые прорехи. Да, хороший лозунг был в Советской армии: «Учить тому, что необходимо на войне». И право же, теоретически они знали, как это необходимо, но вот практически... Практически никто из них на войне не был, как говорят, пороху не нюхал, боевого опыта не имел. Потому опыт этот пришлось обретать в бою.

Для Пешкова наступили самые горячие деньки. На середину месяца была назначена отправка первых оперативных групп в Файзабад, что в провинции Бадахшан, на северо-востоке, в Кундуз, в центр одноименной провинции, граничащей с Советским Союзом, и в Пули-Хумри, административный центр провинции Баглан.

Утром в день отлета Евгений Алексеевич вывез свои группы на аэродром. Разведчики должны были начать свою работу под прикрытием советнического аппарата, специалистов, а если есть необходимость, находиться на базах наших воинских частей. Этот вопрос был решен с командармом генералом Юрием Тухариновым и главным военным советником Салтаном Магометовым.

В общем, так или иначе оперативные группы в своих районах обосновались, однако радиосвязь с ними была явно неудовлетворительной.

«Сказывался недостаток практики как на узле, так и у корреспондентов-офицеров, - вспоминал о том времени Пешков. - Радисты подолгу торчали в эфире. Узел не умел правильно выбрать полосу прохождения частот, непрерывно гонял их по диапазонам. Телеграммы были пространными и часто не поддавались расшифровке. Халиков поглядывал на меня свинцовым взглядом. А что тут сделаешь, приобретение опыта это вопрос времени».

А потом наступило двадцать первое число. До обеда Пешков готовил группы в Кандагар и Герат, а после обеда... Со стороны городских кварталов послышался многоголосый рев толпы, который с каждой минутой усиливался. Слышалась стрельба. В городе начался мятеж.

Командир поднял пункт по тревоге. Усилили посты охраны. Ночь прошла без сна и покоя. А утром разведчики получили дополнительный заряд бодрости: позвонил начальник разведки армии полковник Василий Дунец и задал Халикову горячий вопрос.

- Ты что там сидишь? Что происходит в городе? Бери два бэтээра, сажай людей - и вперед. Надо разобраться, что там творится.

Разведчики возвратились через два часа. Доложили, что в столице антиправительственные силы провели заранее спланированную акцию. На улицы вывели много людей. На крышах домов установили громкоговорители, через которые транслировались записи беснующейся толпы. В некоторых местах сожгли машины, нападали на военных, стреляли по окнам госучреждений.

Однако вскоре в город вошли наши воинские части. Вместе с афганцами они взяли под контроль площади, главные улицы, правительственные учреждения. Мятежники в бой не вступали. К вечеру беспорядки прекратились. Был установлен комендантский час. Ночь прошла спокойно.

Утром Пешков выехал с двумя группами разведчиков на аэродром. Борт отправлялся на Кандагар и в Герат.

...Первая войсковая операции, проводимая нашими войсками совместно с афганскими силами против мятежников в Кунаре, принесла и первые сюрпризы. В общем, первый блин, как и положено, вышел комом.

В штаб руководства из состава пункта выделили двух офицеров- разведчиков - майора Игоря Клокова и радиоинструктора капитана Калинина. Вечером следующего дня от них пришла радиограмма. Радиоузел принимал ее долго и мучительно. Видя эти мучения радистов, командир пункта приказал посадить на прием телеграмм самых опытных офицеров и прапорщиков. Однако и это не помогло. Уже за полночь посыльный принес с узла связи радиограмму. Шифровальщик безуспешно пытался ее расшифровать. К работе подключились командир полковник Халиков и начопер подполковник Пешков. Бились более двух часов. Безуспешно. Шифрограмма не раскрывалась.

Перед тем как упасть на кровать и уснуть, Евгений Алексеевич передал шифровку: «Прошу повторить вашу телеграмму номер 001. По возможности максимально сократите текст. Будьте внимательны при шифровке».

Так война давала им свои первые жесткие уроки. А сколько их еще будет впереди.

Шла война. Разведотдел, штаб армии нуждался в развединформации. Каждая группа в соответствии с программой связи не менее двух раз в сутки должна была докладывать об обстановке в своей зоне. Доклады делились на разведывательные, информационные и организационные. Но чтобы выдавать такие доклады, нужна агентурная сеть. Агенты. Вечная головная боль офицеров разведки.

Помнится, приехал он в 1968 году в Баку на разведпункт. Вроде бы и академию к тому времени окончил, и в разведцентре в Тбилиси поработал, кое-какой опыт приобрел, но Баку место новое, связей, знакомств никаких. В общем, оказался совсем на мели. А начальство требует.

Но, к счастью, мир не без добрых людей. На помощь пришел коллега, старший товарищ Александр Борисович Дрознин. Он начинал службу еще во время войны, в 1941 году, в составе советских частей, введенных в Афганистан. Персидский язык знал в совершенстве.

Как-то, увидев Пешкова грустным и расстроенным, сочувственно спросил:

- Что, сынок, не весел, чего голову повесил?

Запираться было глупо, и Евгений во всем признался.

- А ты не падай духом! Пойдем-ка ко мне.

Он завел Пешкова в кабинет, вынул из сейфа потертую рабочую тетрадь и начал листать страницы.

- Ага! - сказал он радостно. - Этот, кажется, тебе подойдет. Записывай. Люфти, так его зовут. Он иранский азербайджанец из Тибриза. По профессии портной. Выпиши все данные и начинай с ним работать. Если что не так, пулей ко мне.

И Евгений стал работать с Люфти. И это оказалась первая серьезная вербовка в Баку. Люфти был прекрасным портным. Он шил Пешкову сначала один костюм, потом другой. Так они познакомились и даже подружились. Правда, выводили в Тибриз его агента уже другие, Евгений к тому времени уехал в Москву, в адъюнктуру своей родной Военно-дипломатической академии. Но хорошо сделанная работа ему запомнилась. Впрочем, она запомнилась и начальству Пешкова. Иначе кто бы его рекомендовал в адъюнктуру?

Так что Пешков прекрасно знал, что приобретение агентов - тяжелая работа. И потому всегда помогал подчиненным, чем мог, как умел. Правда, не все это понимали. Евгений Алексеевич каждого старшего группы, который прилетал в Кабул из своего района, усаживал рядом с собой, доставал тетрадь и проводил, как говорят пилоты, «разбор полетов», то есть прорабатывал все ошибки и грехи группы. Казалось бы, иначе и быть не могло.

Не учел Пешков только одного: отсюда некоторые улетали начинающими операми, а прилетали героями. Особенно в собственных глазах. Так что разборы начальника не всем нравились. И он вскоре сам стал свидетелем этого, когда возвращался в свою палатку. Вдруг услышал голос майора Молохова, который прилетел в Кабул из Пули- Хумри.

- Мы там делом занимаемся, - говорил он кому-то из офицеров.

- Воюем, между прочим, рискуем. Это вам не бумажки перекладывать.

Последняя фраза явно намекала на него. Евгений Алексеевич нашел, что ответить «герою», но в то же время сделал вывод: ему надо побывать в каждой группе и поработать там, на месте, наравне со всеми. Что ж, сказано - сделано.

* * *

Полковник Пешков прилетел в Джелалабад, когда до наступления сумерек оставалось с полчаса. Надо было спешить добраться до Шамархейля. На аэродроме его встретил майор Молчанов. По дороге он ввел его в обстановку.

- Вот эти пятнадцать километров нам тяжело давались. Федя Гладков ездил на тот конец города, чтоб привезти наводчика или проводника, скрыть его от местных, посадить в вертолет. А по прилету с операции все провести в обратном порядке.

Евгений Алексеевич внимательно слушал майора. Ему важно было разобраться во всех тонкостях работы его подчиненных на местах.

- Потому первым делом пришлось позаботиться о безопасности этого участка пути.

- Получилось?

- Да, - с гордостью ответил Молчанов. - Давно уже здесь не гремели выстрелы. Надеюсь, и не загремят.

В конце пути на вилле их встретил капитан 3 ранга Федор Гладков. Он приходился внуком известному советскому писателю Федору Борисовичу Гладкову. Прибыл Федор в Афганистан со вторым «призывом» офицеров-оперативников, когда их разведпункт был преобразован в разведцентр.

Вертолетчики, с которыми он летал на бомбоштурмовые удары, называли его Бородой. И неспроста, усы и борода у Гладкова действительно были шикарные.

Пешков, как и положено начальнику, осмотрел жилище разведчиков. Ничего особенного, все как обычно, только показалось многовато боеприпасов, автоматных рожков, гранат разложено на подоконниках. Только что тут скажешь: война.

Она, кстати, напомнила о себе сразу после осмотра виллы. Со стороны шоссе, где располагался фруктовый сад, прозванный разведчиками «Соловьиная роща», ударили пулеметы, автоматы. Молчанов скомандовал: «По местам!», и все, подхватив оружие, расположились, как и было предписано боевым расчетом.

Пешков выбрался из дома, залег в кустах и открыл стрельбу по вспышкам очередей на той стороне. Через полчаса все было кончено. Стрельба стихла.

На следующий день капитан Виктор Галкин доложил начоперу.

- Евгений Алексеевич, мои агенты сообщают: на базу Тура-Бура завезли большую партию оружия и боеприпасов. Наряд на удар получен.

- Ну что ж, тогда летим, - ответил Пешков.

Галкин привез на виллу наводчика-афганца. Так делали нечасто, но случалось: привозили сюда только самых доверенных.

Ночью Пешкова подняли, хлебнули чайку - и в дорогу. На аэродром старались попасть пораньше. И вот уже закончена погрузка и дана команда на взлет. База Тура-Бура была, считай, под боком, лету всего с полчаса. Пешков следил за Галкиным и наводчиком. Виктор занял место у курсового пулемета, чтобы давать целеуказание трассирующими очередями. Вдруг длинная очередь ударила по ушам. Вертолет опустил нос и реактивные снаряды стали сходить с блоков и устремлялись вниз. Внизу раздались залпы разрывающихся снарядов. Вторая вертушка сделала то же самое.

Потом вертолеты отошли в сторону, дав возможность вступить в бой паре штурмовиков. Через четверть часа налет завершился. Там, где располагалась база Тура-Бура, теперь стелился густой черный дым, который освещали взрывы снарядов на земле.

- Ну вот, - усмехнулся Галкин, - недолго музыка играла. Через пару дней будем знать результаты. А теперь домой.

Вертолеты сделали разворот и легли на обратный курс.

Так подполковник Пешков вступил в ночной бой, слетал на бомбардировку духовской базы, а в следующий раз, во время поездки в Бамиан, их БТР наскочил на противотанковую мину.

Евгению Алексеевичу, можно считать, повезло. Его сбросило с брони на землю, он ушиб ногу и на некоторое время оглох.

Тогда он в последний раз видел Федора Гладкова. Его перевели из Джелалабада в Бамиан, и Пешков прилетел узнать, как капитан 3 ранга устроился на новом месте, а главное - привез ему шифры и деньги.

10 октября 1981 года, когда Пешков уже находился в Москве, в управлении оперативной разведки ГРУ, ему позвонил из Ташкента Шамиль Халиков и сообщил: погиб Федор Гладков. Во время бомбоштурмового удара вертолет, в котором находился Федор, был подбит, но сумел опуститься на землю. Он упал в глубокий овраг, полетел кувыркаясь, да так, что у него вырвало движок. Образовалась дыра, и Гладков, тяжелораненный еще в воздухе, чудом сумел вылезти через эту дыру, поднялся по склону оврага, отстреливаясь из автомата. И только когда расстрелял последний магазин, упал замертво. Его, уже мертвого, вытаскивал наверх, на гору переводчик Рашид Сеидов. А потом помогли бойцы подоспевшего парашютно десантного батальона.

* * *

Город Герат расположен на самом западе Афганистана. После подготовки в Кабуле туда улетели Олег Уткин, Николай Дегаев и Владимир Тихомиров. Казалось бы, подготовлены они были не хуже других, но когда остальные освоились и начали активно работать, «гератовцы» почему-то молчали.

Редкие шифрограммы повествовали о том, как они упорно плели агентурные сети в своей зоне ответственности да передавали, как считал Пешков, «слухи об отдельных отрядах мятежников». И потому эти слухи никуда не могли быть доложены.

Грозные шифровки в Герат не помогали. А командир тем не менее требовал развединформацию. Ибо с него тоже требовало вышестоящее начальство.

Каждое утро, заходя в палатку, полковник Халиков вопрошал:

- Из Герата что-нибудь пришло?

Что мог ответить Евгений Алексеевич? Только развести руками.

«Халиков отпускал по этому поводу одно из самых виртуозных ругательств, вспоминал Пешков.

- Но через три недели он не выдержал. В ярости ворвался в палатку, рассыпая направо и налево дробь своих идеоматических выражений. Я понимал командира. В этот период со всей территории страны начали стекаться хоть какие-то, но конкретные сведения, которые докладывались сразу в два адреса - в разведотдел армии и в резиденцию. Разведотдел - это полбеды, там хоть свои офицеры и начальники, а вот главным резидентом был не кто иной, как Маршал Советского Союза и заместитель министра обороны Сергей Леонидович Соколов».

Уткина командир приказал отозвать. Пешков послал шифротелеграмму. Разбушевавшийся Халиков ушел к себе, но вскоре неожиданно вернулся, сел на кровать. И молчал. Долго молчал, потом выдавил из себя.

- Коля Дегаев погиб...

Пешков был оглушен.

- Сообщили из сто первого полка. Телеграмма сейчас придет.

Капитан Афанасьев сказал в тишине.

- А ведь он чувствовал, что погибнет.

Халиков и Пешков вопросительно уставились на капитана.

- В самолете, когда мы летели из Москвы в Ашхабад, решили выпить, а он не стал. Так и сказал: «Боюсь, что не вернусь из Афганистана».

В этот момент Пешкову пришла мысль о том, что у Коли большая семья и он был бесквартирным.

- Пойдем, - кивнул Халиков. - Помянем.

Они зашли в командирский вагончик, выпили по стакану коньяку. Потом командир рассказал, что Дегаев попал в засаду. Пуля попала ему в горло.

Обстановка в Герате была напряженная. Разведчики работали под прикрытием советников по связям с местным населением. После проведения нескольких встреч с агентами Дегаев и Тихомиров возвращались, и по ним из полуразрушенного кишлака открыли огонь. Машина шла на максимальной скорости, но очередь догнала ее. Дегаев погиб, Тихомиров выжил, раненный в ногу шофер вывез офицеров из-под обстрела в полк.

Пешков возвратился в свою палатку, лег на кровать, но сон не шел. Он вертелся с боку на бок, потом встал, и в тусклом свете фонаря родились стихи:

Я вам пишу из-под Герата.

Когда б вы знали, Боже мой,

Как надо русскому солдату

Из этой одури проклятой

Вернуться целому домой.

***

В июле 1981 года в разведотдел армии пришел приказ: откомандировать полковника Пешкова Евгения Алексеевича в Москву, в Главное разведывательное управление. Теперь он стал офицером оперативного управления. Это было пятое возвращение в столицу.

В 1956 году после окончания Калининского суворовского училища Евгений поступил в Общевойсковое военное училище им. Верховного Совета РСФСР. Стал, как говорили тогда, кремлевским курсантом. Однако через два года средние военные учебные заведения преобразовали в высшие, и завершал он учебу не в Москве, а в Одессе, в бывшей пехотной школе, а ныне в общевойсковом вузе.

После выпуска в войска лейтенант Пешков не попал, а направили его на курсы переводчиков. Разглядели в нем тягу к иностранным языкам.

«Курсы иностранных языков, - рассказывал о том времени Евгений Алексеевич, - размещались на территории недавно расформированного одноименного Военного института в Танковом проезде, что в Лефортово за Яузой рекой. Неизвестно, какому стратегу пришла в голову гениальная мысль расформировать единственное в стране учебное заведение такого профиля, а уже менее чем через два года вновь воссоздать его. Нужда, видимо, заставила.

Так или иначе, когда я прибыл в Танковый проезд, мой курс был почти в сборе. В офицерском общежитии по вечерам стоял легкий гул с загулом. Молодые лейтенанты, набранные из разных училищ, азартно обсуждали предстоящее обучение и его перспективы».

Это был его второй московский заезд. После полутора лет обучения военному переводу Пешкова направили в заграничную командировку - в Индонезию.

По возвращении из дальних странствий он вновь приехал в Москву, в третий раз.

Теперь его приняли в Военно-дипломатическую академию, которая тогда называлась Академией Советской армии. У Евгения был английский язык, который в Индонезии он освоил достаточно хорошо. Однако по традиции в академии английского ему не дали, а предложили осваивать персидский.

Евгений Алексеевич был не в восторге от такого предложения и даже ходил к начальнику курса генералу Илье Виноградову, просил поменять язык. Илья Васильевич только усмехнулся и сказал: «Не дури, Пешков, иди, учи персидский язык. Потом мне спасибо скажешь». И он пошел. А поскольку свою работу Пешков не умел делать плохо, он вгрызался в язык упорно и настойчиво, да так, что вышел в лучшие ученики у несравненной Веллы Александровны, преподавательницы персидского. Во всяком случае именно с ним Велла Александровна на выпускном вечере в клубе академии пела дуэтом знаменитую персидскую песню: «Мара бебус, мара бебус.», что в переводе означало: «Целуй меня в последний раз.»

Выпустившись из академии, он уехал в разведцентр в Тбилиси, потом служил в Баку, а в 1972 году вновь ступил на московскую землю. В четвертый раз.

На этот раз Пешков стал адъюнктом.

Самое трудное, как считал Евгений Алексеевич, - это выбор темы диссертации. С одной стороны, надо выбрать наиболее выигрышную, с другой - не очень сложную, чтобы не зашиться в ней. Все остальное - семечки. И сдача кандидатского минимума, и разработка плана, и автореферат.

Над темой он думал месяц, да так ничего и не решил. Предложения кафедры тоже оказались ему не по нутру. Помог заместитель начальника кафедры полковник Читалин. Шесть лет назад, когда Пешков был еще слушателем, Иван Васильевич руководил их учебной группой. Он и принял командирское решение.

- Вот тебе тема, - сказал полковник, - разведка подвижных объектов. Тема сложная. Все равно что для астронома новую звезду открыть. Ты у нас и будешь звездочетом.

Только вот жаль - звездочета из него не получилось. Нелады в семье привели к тому, что Пешков диссертацию не завершил и убыл в войска, а точнее, в город Ташкент. Откуда в начале 1980 года в составе разведпункта 40-й армии вошел в Афганистан. С тех пор прошло полтора напряженных года. И вот приказ. И вновь Москва - столица, теперь уже в пятый раз.

Правда, столичного жителя в классическом понимании этого слова из него так и не получилось. Во всяком случае пока шла афганская война. Ибо юридически полковник Евгений Пешков действительно служил в центральном аппарате Главного разведывательного управления, но большую часть своего служебного и неслужебного времени он проводил в Афганистане. В среднем до восьми месяцев в году. Он направлял как представитель центра работу агентурной разведки и частей специального назначения. А спецназа в Афганистане было ни много ни мало восемь отдельных батальонов и отдельная рота. И все находились на основных караванных направлениях. Они обязаны были постоянно докладывать о результатах по обнаружению и уничтожению караванов, а также бандформирований.

«В Москву, в управление, - вспоминает о том времени Пешков, - я возвращался, как в санаторий, на отдых. Но как только отлаженный в Кабуле механизм начинал давать сбои, мне снова выписывали командировочные, я выезжал на Чкаловский аэродром и вылетал напрямую или через Ташкент назад. Как бы домой».

Правда, кроме рутинной работы в долгих командировках перепадали на долю полковника Пешкова и весьма «бодрящие» задания. В ходе их выполнения Евгений Алексеевич имел честь общаться с генералом армии и будущим Маршалом Советского Союза Сергеем Федоровичем Ахромеевым.

** *

...В январе 1984 года, по данным одного из оперативных офицеров разведцентра, был нанесен удар авиации и артиллерии по району сосредоточения бандформирований. С целью окончательной ликвидации банд туда высадился десант. Однако случился большой конфуз: никаких духов в этом районе не оказалось. Бомбили пустое место. Ахромеев был вне себя. Он позвонил начальнику ГРУ и приказал прислать к нему толкового полковника.

Начальник управления генерал Ткаченко вызвал к себе Пешкова и сказал:

- Ты и есть у нас самый толковый. Собирайся - и завтра в полет.

- Товарищ генерал, а какова задача?

- Я бы и сам не против ее узнать, да Ахромеев как-то мне не доложил. А тебе он скажет, не сомневаюсь. Ну а ты в свою очередь донесешь мне шифровкой.

Что ж, приказ есть приказ. Через два дня толковый полковник Пешков предстал перед ясными очами Ахромеева.

- Ну что, товарищ Пешков, вам необходимо проверить всю агентуру разведывательного центра. Дойти до каждого человека. Сколько бы на это не ушло времени. По итогам проверки ко мне на доклад, где бы я ни был - здесь или в Москве.

Из кабинета генерала армии он вышел позеленевший. «Вот это засада», - с горечью думал он. Прикинул, сколько надо времени, чтобы облететь все сорок три оперативные группы. Полгода, не меньше. Но главное не это. Он попал между двух жерновов. И как ни сделай, все плохо. А ведь Пешков прекрасно знал состояние дел в разведцентре и не раз твердил начальнику, что надо освобождаться от слабой агентуры. Но как раз-таки освобождаться от нее никто не хотел. Количество агентов - это тоже не последний показатель работы. А теперь, как говорят в народе, дошла коза до воза.

Впрочем, ему отступать было некуда. Пешков доложил о полученной задаче начальнику управления генералу Ткаченко и начал облет групп - Герат, Шиндант, Фарах, Лашкаргах, Кандагар, Газни, Гардез, Хост и далее везде.

Проверку свою завершил к концу апреля. Результаты доложил большой шифрограммой и стал ждать оргвыводов.

«А они неизбежно должны были наступить, - с улыбкой рассказывает Евгений Алексеевич, - ибо я по различным причинам исключил из агентурной сети добрую треть агентов.

Вечером того же дня из Москвы позвонил мой заместитель.

- Алексеевич, - начал с придыханием он. - Генерал Ткаченко сказал, что посадит вас на кол.

- Да я давно готов. Мне все равно, то ли акула проглотит, то ли медведь заломает.

А на следующий день я уже сидел вместе с начальником разведки Сухопутных войск генералом Гредасовым в приемной Маршала Советского Союза Соколова».

Доклад был четким и аргументированным. Пешкову удалось убедить маршала, что оставшиеся агенты вполне в состоянии выполнить поставленные разведывательные задачи.

Трудно сказать, какие ветры бушевали на вершине, то бишь в Москве, но, сдается ему, неслабые. Ибо мудрый генерал Ткаченко до середины мая не разрешал ему покидать Кабул. Придержал вдали, пока ветры эти не утихли.

Правда, и потом, когда возвратился в столицу, его несколько раз вызывал к себе первый заместитель начальника ГРУ генерал-полковник Анатолий Павлов. Судя по всему, никак он не мог смириться с такими потерями в рядах агентуры. Но Пешков предвидел нечто подобное и был во всеоружии. Экзамен выдержал, постоянно докладывая Павлову, что массовость в агентурной работе не нужна, а агенты - товар штучный. Впрочем, Павлов это и без него знал. Только ведь теория и практика порою так далеки друг от друга.

Ахромееву он тоже доложил. Сергей Федорович внимательно выслушал его, задал несколько вопросов и отпустил с миром. Со дня проведения той неудачной операции прошло время, ее заслонили другие события, и проблема потеряла свою остроту.

Ежедневные поездки в Генштаб и доклады Ахромееву - дело, конечно, напряженное, волнительное и неприятное. Но, как ни крути, маршал при всей строгости мужик свой, поругает, покритикует, но не расстреляет же. А вот если ты получаешь задачу найти крупного военачальника, пусть официально и не маршала, на той стороне, в рядах противника, тут уже совсем другой коленкор.

В ту пору, когда Пешков руководил оперативной работой разведцентра, Ахмад Шах Масуд был одним из руководителей бандформирований. Сам он себя громко называл командиром Панджшерского фронта. «Но фронтов таких, - вспоминает Пешков, - было навалом. Куда ни плюнь, попадешь во фронт. Он почти не докучал советским войскам. Его редкие и незначительные акции получали больше политический, а не военный резонанс. Хотя сам по себе Ахмад Шах Масуд был фигурой примечательной. Молодой, удачливый борец против королевского режима и режима Дауда, а также против советских войск. Он контролировал Панджшерское ущелье, пока наши силы не вытеснили частично отряды Ахмад Шаха. Но рудники, где добывался полудрагоценный камень лазурит, оставался под его контролем. Шах отправлял караваны с лазуритом в Пакистан, а на вырученные деньги покупал оружие».

Пешков считал, что искать «Панджшерского льва» не стоит, а тем более ловить его. «Поймаем, - говорил он генералу Ткаченко, - а что делать будем?» Но у начальника управления на этот счет было свое мнение. Судя по всему, оно совпадало с мнением высшего руководства. Ну а если ружье висит на стене, оно вскоре должно выстрелить. И оно выстрелило.

Из Кабула пришла шифротелеграмма: Ахмад Шах Масуд предлагает провести переговоры о прекращении боевых действий. На ней, как обычно, стояла резолюция большого шефа - Ивашутина и малого - Ткаченко. Первый приказывал доложить свои соображения, второй уже непосредственно Пешкову предлагал переговорить по шифровке. Ничего особенного, таких резолюций за один день Евгений Алексеевич получал немало. Он отправил телеграмму в папку «К исполнению» и занялся делами. Однако вскоре ему позвонил начальник управления и пригласил к себе.

- Доложи мне подробнее по этому Шаху, - сказал генерал.

Пешков достал свою рабочую карту и рассказал все, что знал о «Панджшерском льве». Ткаченко выслушал и приказал к утру подготовить доклад для начальника ГРУ. Что, собственно, Пешков и сделал. Он расписал биографию Шаха, его боевой путь, какие опасности представляют его отряды для нас.

На следующий день последовала новая команда: подготовить план переговоров с Ахмад Шахом Масудом. Главное - добиться подписания договора о прекращении боевых действий. Территория в Панджшере, занятая войсками, остается за нами. На остальной территории мы его трогать не будем. Переговоры с Шахом предстоит вести разведуправлению Туркестанского военного округа и разведотделу армии.

Пешков отработал всю необходимую документацию и уже облегченно вздохнул, как тут же получил задачу: вылететь в Кабул, проинструктировать офицеров, которые будут заниматься переговорами, ну и, естественно, осуществлять контроль.

В Кабуле Евгений Алексеевич пробыл месяц. За это время было проведено несколько встреч с Ахмад Шахом Масудом, перемирие подписано. Однако продолжалось оно недолго. Слишком уж много было у него противников. Афганскому правительству нетерпелось завладеть лазуритовыми рудниками. Начались мелкие провокационные акции против Масуда. Перемирие было сорвано. Против «Панджшерского льва» провели несколько безуспешных войсковых операций. Его отряды из Панджшера вытеснили, но рудники остались в руках Шаха.

И тогда где-то в верхах родилась гениальная мысль: приказать разведке найти Масуда. Но искать-то его должен кто-то конкретно. Этим конкретным человеком и оказался полковник Пешков. Он пытался было объяснить начальнику управления безнадежность подобного предприятия, но генерал слушать ничего не желал.

Вскоре он был в Кундузе, на вертолете вылетел в Файзабад. Там пробыл неделю. Командиры оперативных групп таскали к нему агентов из районов, которые предположительно посещал Шах. Евгений Алексеевич вел с ними долгие беседы, стараясь по крупицам собрать хоть какие-то сведения о неуловимом Масуде. Потом полученные данные наносил на карту и посылал шифротелеграмму о проделанной работе генералу Ткаченко.

Он облетел все намеченные пункты, остался напоследок большой кишлак Доши, который являлся центром уезда с одноименным названием. Встретил его командир опергруппы майор Николай Олонцев. Доложил, что это территория пира Саида Мансура. Ахмад Шах однажды сунулся сюда и, как выразился майор, «получил по зубам», и больше в здешних краях не показывался.

Мансур возглавлял племя исмаилитов, насчитывающее в Афганистане около двух миллионов человек. Пир означало, что он имеет высокий титул.

- Как ты думаешь, этот пир знает, что-нибудь о Масуде? - спросил Пешков.

- Нет, я бы знал об этом. У меня сегодня ночью с ним встреча.

Это было уже совсем тепло. И Пешков тут же ухватился за соломинку.

- Я хотел бы пойти вместе с тобой.

- Вряд ли получится, Евгений Алексеевич. Встреча назначена в кишлаке Калакаян, в родовом гнезде Мансура. По горам на перекладных часа два. Далеко, тяжело и очень опасно. Да и нельзя вам, товарищ полковник.

- Не понял? - обиделся Пешков.

- Мне опасно, а тебе нет? Я иду с тобой.

Что мог ответить командир оперативной группы? Сказать «есть» и тяжело вздохнуть. Он ведь прекрасно понимал, случись что с полковником из центра, не сносить ему головы.

Вечером за ними заехал начальник уезда, или по-афгански улусваль. Он был человеком Мансура и нашим агентом. На нем была чалма, чапан - ватный халат, за спиной автомат Калашникова.

«Я, Олонцев и переводчик Карим, - вспоминает о том времени Пешков, - прошли к машине и поприветствовали улусваля. Тот критически осмотрел нас троих и достал из машины три чапана и на каждого по длинному куску материи, которыми повязал наши головы. Инструктаж был коротким. Улусваль приказал, если в дороге встретится кто-либо, надо прикрыть лицо, кроме глаз.

Выехали без оружия. Начальник группы сказал, что на маршруте будет выставлена охрана. «Да и в случае нападения автомат нас не спасет», - резюмировал майор».

И началось настоящее хождение по мукам. Километра два они тряслись по проселочной дороге, потом... А вот что было потом, и вспоминать не хочется. Через ревущую горную реку был переброшен мост. Но это не мост, одно название. Некая подвесная система шириной не более метра, выложена дерном. Она качалась, дрожала, внизу гудел дикий поток. Но пенять не на кого, сам напросился. Сжав в кулак всю волю, полковник двинулся вперед, впившись взглядом в затылок идущего впереди улусваля.

И вот, наконец, он ступил на твердую землю. Поднял голо

Тэги: авиация., армия, армия,, афган, афганистан, афганская, вов., военная, война, гру, интересное, интересное., история., конфликты, назад, непознанное., разведка, советская, спецслужбы, спецслужбы., ссср, ссср., флот,

Комментарии | Постоянная ссылка

Время Грозного.

2016-04-25 17:07:05 (читать в оригинале)

П.П. Соколов- Скаля. Взятие Иоанном Грозным ливонской крепости Кокенгаузен

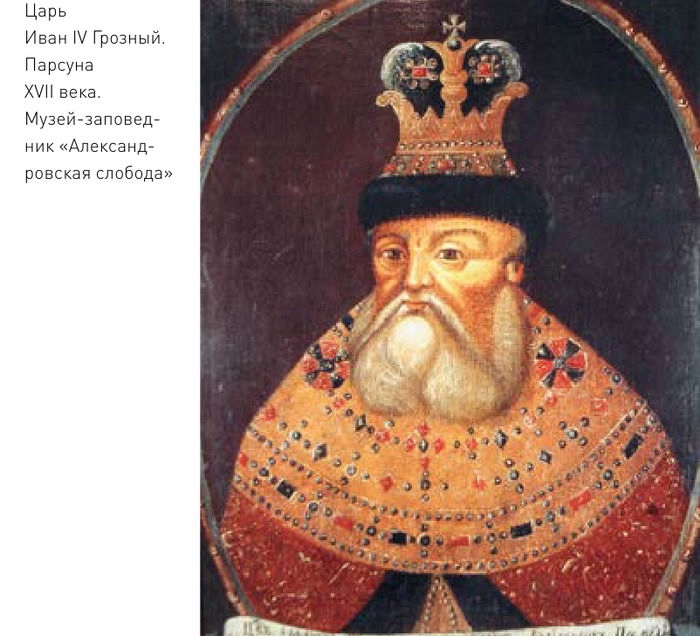

Интерес к правлению и личности царя Ивана Грозного со временем не только не ослабевает, но и становится всё острее: слишком противоречивой личностью видится он нам сегодня.

Так кем же был Иван Грозный - злодеем, говоруном-начетчиком, потерявшим образ человеческий, или радетелем Государства Российского, избавителем от удельных распрей?

Об этом Василий Голованов беседует с членом-корреспондентом РАН, профессором исторического факультета МГУ, заведующим отделом истории средних веков Института Славяноведения РАН Борисом Николаевичем Флорей.

Борис Николаевич, ИВАН ГРОЗНЫЙ не сразу стал Грозным. Однако большинство наших классических историков - Карамзин, Соловьев, Костомаров - полагали, что семена будущего гнева были посеяны в душе осиротевшего царевича очень рано.

- Иван IV был старшим сыном великого князя Василия III и Елены Глинской. Его отец умер в 1533 году, когда Ивану было всего 3 года, и по старинному обычаю его мать, как опекунша малолетних сыновей - Ивана и младшего, Юрия, родившегося умственно отсталым, - оказалась вместе с «седмичисленной» Боярской думой во главе государства. Ей не удалось избежать притязаний родственников на трон, ожидающий сына. Одним из первых дел нового правления было заключение в тюрьму сына великого князя Московского Ивана III (отец Василия III и дед Ивана Грозного. - Прим. ред.), Юрия, владевшего Дмитровским уездом. В 1537 году власть попытался захватить младший сын Ивана III, Андрей Старицкий, но и тот был схвачен в Новгороде и умер в тюрьме. Однако интриги не прекращались: теперь власть «разыгрывалась» между двумя враждующими боярскими родами - Шуйских и Бельских. В 1538 году Елена Глинская умерла. Ходили упорные слухи, что она была отравлена. Шуйские отстранили от управления государством близких царевичу митрополита Даниила и дьяка Федора Мищурина, а обоих братьев «начали воспитывать как чужеземцев или последних бедняков», вплоть до лишений в одежде и пище. Можно себе представить отношение Ивана к своим попечителям. Недаром Сергей Соловьев писал, что Грозный вырос из семян ненависти, посеянных Шуйскими.

- Любопытно, что в это время царь Иван, вдохновляясь реформами, отправил в Германию саксонца Шлитте с просьбой прислать ему ремесленников, художников, аптекарей, типографщиков, людей, искусных в древних и новых языках, и даже теологов. Но сенат города Любека арестовал Шлитте и его людей и не дал привезти специалистов, нужных для модернизации страны, - с чего потом начал Петр.

- Такой эпизод был, но он только характеризует отношение Европы к нарождающемуся Русскому царству. Оно было враждебным. Однако сравнение Ивана с Петром может быть только условным. Разные исторические фигуры в очень разной исторической обстановке. Можно, пожалуй, сказать, что за время правления Грозного стране пришлось столкнуться со всеми теми проблемами, которыми потом империя занималась на протяжении всего XVIII века: борьбой за выход к Балтийскому морю, борьбой с крымским ханом и Османской империей. Слишком много проблем для молодого государства. Вообще, наше общество мало знает о том, насколько тяжелая была ситуация перед приходом Ивана Грозного к власти, потому что к этому времени возникла перспектива объединения татарских ханств под протекторатом Османской империи. И казанский хан Сафа Гирей уже дани от Москвы требовал. Вот почему первые походы Грозного 50-х годов были направлены именно против остатков Орды на Волге.

- Но, венчавшись в 1547 году на царство, Иван довольно быстро снискал славу православного государя: «Обычай Иоаннов, - писал один из современников, - есть соблюдать себя чистым перед Богом. И в храме, и в молитве уединенной, и в совете боярском, и среди народа у него одно чувство: «Да, властвую, как Всевышний указал властвовать своим истинным помазанникам!» Суд нелицеприятный, безопасность каждого и общая, целость порученных ему государств, торжество веры, свобода христиан есть всегдашняя дума его...»

- В 1547 году, вскоре после венчания Ивана на царство, в Москве случился ужасный пожар. Почти 2 тысячи человек погибло, и разъяренная толпа кинулась искать поджигателей: обвинили Глинских. Толпа бросилась к селу Воробьеву, где находился тогда Грозный, думая найти у царя скрывающихся родственников. Толпу разогнали выстрелами, и мятеж был быстро усмирен. Однако юный царь понял, что ему надо опираться на кого-то. Он сблизился с кругом лиц из молодых бояр, куда входили Курбский, Курлятов, Одоевский, Воротынский, Серебряный, новгородский священник Сильвестр и Алексей Федорович Адашев, образец гуманиста и филантропа своего времени, который и стоял во главе придворной партии. Это была партия, нацеленная на широкие реформы.

- И еще был ряд внутренних проблем, непреодоленная феодальная раздробленность. Чем знатнее были бояре, тем независимее они себя чувствовали в своих вотчинах. Возможно, Иван полагал, что государство, состоящее из лоскутков земельных наделов, неэффективно и во внешнеполитической борьбе?

- Я думаю, все тогдашнее окружение царя, вся, так сказать, ближняя дума это понимала. Поэтому был проведен ряд реформ. В 1549 году был созван Земский собор с представителями от всех сословий, кроме крестьянства. Была проведена земская реформа: по ней города и сельские общины на севере России получили широкое самоуправление. Органы местной власти перешли в руки выборных представителей. Усилились определенные позиции дворянских организаций, появился так называемый институт губных - ну, чтобы было понятнее, скажем «уездных» - старост. Одновременно происходило создание эффективной системы центральных органов управления - в это время образовались приказы. Но итоги реформ никогда не сказываются сразу. Возникла противоречивая ситуация, когда развитие страны могло пойти в разных направлениях. Оно могло, как в Европе, пойти по линии усиления сословных организаций, приобретения ими больших политических прав, а могло, наоборот, пойти по линии усиления роли самодержавной власти.

-Собственно, введение опричнины перечеркивало реформаторство и ставило во главу угла одну фигуру - царя-самодержца. Почему-то неожиданно произошел срыв. Что повлияло на это? Смерть жены? ливонская война? Стоглавый собор, где последователи Иосифа Волоцкого внушали царю, что он - единственный венценосный представитель власти, предназначенный править «Богоизбранной» страной

- Эта, как бы сказать, система представлений - она сложилась не при Иване Грозном. Она начала формироваться раньше в связи с падением Константинополя (29 мая 1453 года после почти двухмесячной осады Константинополь был захвачен войсками османского султана Мехмеда II. - Прим. ред.). Дело в том, что существовало - и в этом смысле не было разницы между Западом и православным миром - представление о том, что есть одна мировая христианская империя. В популярном «Откровении Мефодия Потарского» говорилось о том, что в финале мировой истории эта империя объединит весь мир, утвердит во всем мире истинную веру и на этом, так сказать, историческое развитие закончится, глава этой империи придет в Иерусалим и возложит свою корону в храме Господнем. Падение Константинополя и представление о том, что Москва теперь является Третьим Римом, центром христианского мира, логически приводило к выводу о том, что финал мировой истории будет связан с Русским государством, с Москвой. Конечно, эта система взглядов оказывала очень сильное воздействие на Ивана IV. Он был, наверное, первым, кто почувствовал себя царем в настоящем, библейском смысле. Помазанником Божиим. Для него это было откровением. И с тех пор его царственное Я само сделалось для него предметом поклонения. Кроме того, видимо, когда он размышлял над итогами реформ 50-х годов XVI века, у него возникала глубокая неудовлетворенность их результатом.

- А почему возникала неудовлетворенность?

- Результаты реформ медленны... Иван Грозный был нетерпелив, он хотел ощущать себя венценосным самодержцем, а круг советников ограничивал его, стали возникать ситуации, которые царя не устраивали. ливонская война за выход к Балтике началась до опричнины, а закончилась, когда большинство людей из опричного окружения Грозного были, в свою очередь, казнены. Так что решающим моментом стала не война. Война началась в 1558 году, и люди из ближней думы Грозного еще принимали в ней активное участие: до 1564 года, когда Курбский, опасаясь царского гнева, бежал в Литву, он был наместником в покоренной Ливонии; Адашев был воеводой в ряде завоеванных городов, покуда в 1560-м все его имения не были отписаны на государя, сам он заключен в тюрьму, а большинство его родственников просто вырезаны. Влиятельный член ближней думы Сильвестр спасся тем, что постригся иноком в Кирилло-Белозерский монастырь...

- Но это - репрессии, а не политика. А опричнина была политикой, причем такой, что целое десятилетие определяла всю внутреннюю жизнь России. В чем суть этой политики?

- Суть опричнины состояла в том, что Грозный применил к владениям старых удельных князей тот порядок, какой обычно применялся Москвой в завоеванных землях: он в лучшем случае отбирал у них прежние вотчины, раздавал их опричникам, а прежним владельцам давал поместья на окраинах Русской земли. Он понимал, что упразднить разом все старые обычаи и произвести сословный переворот в государстве можно, только опираясь на физическую силу, стоящую вне старого государева двора. Поэтому Грозный, собрав из служилых дворян опричное войско, в 1565 году уходит из Москвы в Александровскую слободу, где и обосновывается на долгие годы. При этом территория страны была поделена на опричную часть, которой владел царь, и на земщину, в которой оставались княжеские и боярские владения. Из опричнины периодически совершались набеги на земщину.

Своеобразие позиции Ивана Грозного заключалось в том, что идею нового государства, воплощающего правую веру, «изрушевшуюся» во всем остальном мире, он применил к современной ему Руси, участь которой по воле Господа была вверена в его руки. Главной задачей становились поэтому не реформы в государстве, а защита его от всех несогласных, от «заговоров» и «еретиков». Причем неверие в божественные предписания царя уже рассматривалось как отступление от веры. А политика была одна: ослабление верхушки боярства. Исследования Руслана Григорьевича Скрынникова, очень крупного специалиста, и Андрея Павловича Павлова из Петербурга показали, что первыми жертвами опричнины стали виднейшие бояре: первый воевода в казанском походе Александр Борисович Горбатый-Шуйский с сыном Петром, его шурин Петр Ховрин, окольничий Петр Головин, чей род занимал место московских казначеев, князь Петр Иванович Горенский-Оболенский, князь Дмитрий Шевырёв и другие. С помощью опричников, освобожденных от судебной ответственности, Иван Грозный конфисковывал боярские и княжеские вотчины, передавая их дворянам-опричникам. Самим боярам и князьям предоставлялись поместья в другом месте, например в Казани. Крупнейшие города - Ростов, Ярославль - были взяты в опричнину; Суздаль был взят в опричнину с самого начала, и князья, лишенные своих родовых вотчин, были переселены на окраины государства. Я когда-то занимался Рязанским уездом - южной для того времени окраиной государства до границы со Степью, - так вот там к концу XVI века мы видим многих ярославских князей на поместьях.

- Мы говорим об опричнине так, будто речь шла о переделе земли каким-то царственным землемером. Но речь в большей, может быть, степени шла о попрании всего человеческого, убийстве целых родов, пытках - и все это под личиной чуть ли не монашеского «смирения» и самого Ивана, и тех, кто его окружал: Малюты Скуратова, Басмановых, Афанасия Вяземского... Так что политика Грозного была не только в переделе земли, но и в терроре, который заставил бы безропотно повиноваться всю Россию.

- Сергей Михайлович Соловьев видел главную закономерность деятельности Грозного в переходе от «родовых» отношений к «государственным», которые завершила опричнина. Из лоскутной Московии он создал все-таки единую Россию.

- А мне ближе позиция митрополита Филиппа, который отказался благословить Грозного, видя в его святошестве, покрывающем жестокость, худшее, что может случиться с христианством: христианство без любви, построенное на фанатизме. Разве это - не ересь?

- Митрополит Филипп - это из Жития его легко вычитывается - царя в ереси не обвинял. Ясно только, что он предлагал ему прекратить казни, прекратить разделение страны. Вот это действительно. Церковь тогда уже была очень жестко подчинена власти. Известен случай, когда одного новгородского епископа обвинили в заговоре против царя, зашили в медвежью шкуру и затравили собаками.

- Знаете, мне хочется вам зачитать: есть такой современный историк Андрей Юрганов...

- Да, знаю...

- И он пишет, что опричнина в восприятии Ивана Грозного была явлением не столько политического, сколько религиозного характера. «Опричнина - своеобразная мистерия веры, образ будущего на земной тверди. Опричные казни превращались в своеобразное русское чистилище перед Страшным судом. Царь добивался полновластия как исполнитель воли Божией по наказанию человеческого греха и утверждению истинного благочестия во спасение не только собственной души, но и тех грешников, которых он обрекал на смерть».

- Будучи в Александровской слободе опричным «игуменом», царь исполнял ряд монашеских обязанностей. Так, в полночь все вставали на полуночницу, в четыре утра - к заутрене, в восемь начиналась обедня. Царь сам звонил к заутрене, пел на клиросе, а во время общей трапезы читал вслух Священное Писание. Богослужение занимало девять часов в день. Историк Георгий Федотов считает, что, «не отрицая покаянных настроений царя, нельзя не видеть, что он умел... совмещать зверство с церковной набожностью, оскверняя самую идею православного царства.». Это, конечно, правильно все, но тут важно вот что: Иван преследовал вполне ясные для него и для теперешних историков цели. Другое дело, что о целях этих мы можем судить и по результатам, и по обширной переписке Грозного. А вот о том, что двигало им самим изнутри, что было причиной его неподконтрольной подчас жестокости, мы не знаем.

- Вот и гадай: что побудило его устроить резню в Новгороде? Правда ли, что Новгород собирался предаться Литве? И грозила ли православному миру ересь жидовствующих?

- Ну, с ересью жидовствующих было покончено задолго до Грозного, еще в конце XV века. А по поводу перехода Новгорода в подданство Польши и Литвы... Дело в том, что, слава богу, от Польши XVI века сохранилось большое количество источников - гораздо больше, чем от России XVI века. Сохранилась переписка, скажем, короля и литовских магнатов Радзивиллов, которые командовали армией. Если бы такие переговоры с новгородцами были, они бы отразились в этих источниках. Но этого нет. Как у Ивана Грозного такое представление сложилось? Мы не знаем. Он, видимо, лично был убежден, что это вот так. Но на основании каких данных это у него сложилось, мы не можем установить.

Понимаете, в чем сложность вот этих дел с Иваном Грозным? Она заключается в том, что в нашем распоряжении нет ни одного следственного дела. А их было довольно много, судя по старым описям. Но они уже в XVI веке были в плохом состоянии. Крошились, распадались и так далее. Поэтому реально до нас ни одного дела не дошло. В конце жизни Иван Грозный составил синодик по опальным и убиенным, и есть в нем большой список людей, которых он казнил и за которых велел молиться: таким образом, мы знаем, кто был казнен, а вот за что - невозможно установить. Но там действительно были огромные казни, поскольку в этом самом синодике опальных часто пишется, что такой-то всеродно казнен. Со всеми ближними.

- Можно ли по этому синодику определить число жертв опричнины?

- Речь идет о сотнях лиц. Это у Скрынникова в книге - она называется «Царство террора» - все есть, и там синодик напечатан. Но все-таки в нем перечислены люди, о которых царю было известно, но у этих людей были свои слуги и так далее, и их тоже казнили вместе с господами - но об этом в синодике не говорится.

- Вопрос, связанный с Ливонской войной. Ведь это, собственно, рождение государства происходило. То есть попытка экономики пробиться к источникам питания, к торговле, к Балтике.

- Ну да.

- И первоначально война ведь шла не без успеха.

- Первоначально это очень успешная была война. После взятия Нарвы там образовался крупный порт. Ситуация на Балтийском море просчитывается просто. Там единственный выход из Балтики на запад - Зундский пролив. Он находился под контролем Дании в то время, и там все фиксировалось - все суда, которые проходили, и так далее. Там масса материала, и этот материал изучали наши западные коллеги, и из него видно, что большое количество судов ходило в Нарву для торговли с Россией. Это все имело место. Пока Нарва не была захвачена шведами в самом конце войны.

- А вам не кажется, что то «царство террора», о котором говорит Скрынников, и привело к плачевному концу этой войны: страна была слишком запугана и истощена опричниной...

- Для конца Ливонской войны это абсолютно верно: действительно, люди не хотели воевать, боялись ответственности, было большое дезертирство. Есть такие документы. Этих людей приходилось разыскивать и отправлять силой на фронт. Но это в самом конце Ливонской войны.

- Я о конце и говорю. Впрочем, меня интересует и другое: каковы были результаты опричнины? Я тут выписал красноречивую цитату из советского историка Кузьмина: «Следствием опричнины стало падение экономических, политических, социальных показателей жизни страны на многие десятилетия, и, главное, были утрачены многие перспективы внутреннего развития. Формально опричнина занимает 1565-1572 годы. За это время на Россию обрушился террор, какового не бывало, по крайней мере, после татаро-монгольского нашествия <...> такого не было ни при одном ливонском, литовском или шведском нашествии».

- Я вам больше скажу - в известной мере действия Ивана Грозного подготовили Смутное время. Есть такие писцовые книги: они фиксируют, что к концу царствования Грозного во многих уездах земля запустела, народ разбежался, поля поросли лесом в руку толщиной. Это огромное разорение стало одной из предпосылок Смуты. И, собственно говоря, первое введение крепостного права было реакцией на начавшееся массовое бегство населения в конце Ливонской войны, потому что население было не в состоянии платить свалившиеся на него налоги. Но что тут надо иметь в виду? Грозный очень боялся аристократии, и он приложил максимум усилий, чтобы эта аристократия не представляла опасности. Помимо того что эти люди были лишены своих родовых владений, о чем я говорил, приложены были усилия к тому, чтобы эта аристократия находилась в Москве. В итоге знать из родовой аристократии превратилась в знать служилую и находилась в столице у двора.

Каков был результат? Эта аристократия перестала представлять опасность. Более того, она работала на государство.

- Вы это к чему говорите?

- К тому, что, как бы вы или я ни относились к Ивану Грозному, он построил свою политику на «усмирении» знати и добился своей цели.

- Курбский, основной идейный оппонент Грозного, тоже считал, что Русь - это центр всего христианского мира, называл Русь Святой Землей в своих текстах, но Курбский рассуждал по-другому: если в такой стране, как Русь, появился такой тиран, как Иван Грозный, значит, приближается конец света, а Иван Грозный - это предтеча антихриста.