|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

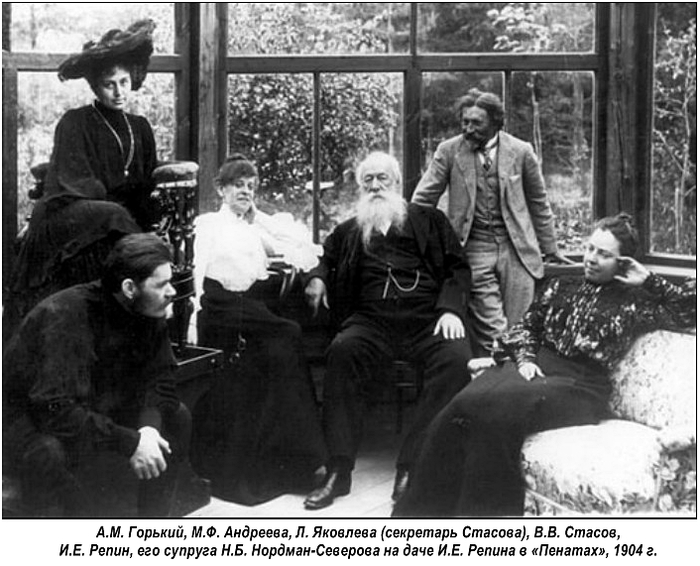

Знакомство с Горьким2013-07-05 14:58:46 (читать в оригинале)Исполняется 145 лет Марии Фёдоровне Андреевой. Выдающаяся русская актриса, замечательная революционерка, крупный общественный деятель. Её кумирами были великий вождь В.И. Ленин и великий писатель Максим Горький. Мы воспроизводим здесь страницы признаний из её наследия.  Трудно думать, чтобы после моей смерти, а может быть, даже и раньше, об отношении ко мне Алексея Максимовича и о жизни его рядом со мною люди не писали, не толковали и не разбирались в них, и, как это вообще бывает, – вкривь и вкось. Вот причина, побуждающая меня написать самой о том, что может быть, как мне кажется, интересно, рисуя такого крупного и во всех отношениях исключительного человека. Впервые мне пришлось встретить Алексея Максимовича в Севастополе, в 1900 году, когда Художественный театр ездил показать Антону Павловичу Чехову его пьесу «Чайка», которую тот в Москве не видел, уехав до первого представления. Конечно, мы все, актеры, знали о Горьком, многие восхищались его талантом, некоторые из нас слышали о нем от Чехова как о человеке необычайно интересном, ярком и обаятельном; слышали заранее анекдоты о его грубоватости, необычном поведении в обществе, конечно – о его черной косоворотке, высоких сапогах, длинных волосах, сильном ударении на «о» в говоре, об административных гонениях на него, о его ссылке в Ялту и т.д. и т.п. Лично мне как писатель он был известен с первого же его появления в толстых журналах и с первого же прочитанного мною рассказа «Мальва». Меня захватила красота и мощь его дарования. Я не знала еще о нем ничего. Мне представлялось, что это необыкновенно красивый человек, у которого должны быть большие, проникновенные, все видящие глаза. Когда я читала его произведения, часто мне казалось, будто он тут где-то рядом и видит то, что прячется в душе, чего до тех пор и сама в себе не подозревала, а вот кто-то подглядел, подслушал тайное и открыл. Такое ощущение до тех пор вызывал во мне только Толстой, и уже это ставило в моей душе и в моем представлении Горького на пьедестал. В те годы мне вообще пришлось переживать большую духовную ломку – из обыкновенной дамы, жены крупного чиновника, привыкшей ко всем атрибутам подобного положения, я мало-помалу становилась человеком и актрисой. Отчасти это происходило оттого, что из любительницы сценического искусства я, вместе с остальными товарищами по Литературно-артистическому обществу, стала заправской актрисой, стало быть, перешла на серьезную и обязательную работу, отчасти потому, что мне посчастливилось незадолго перед тем впервые встретить настоящих убежденных людей, молодых марксистов. Благодаря им и их помощи я многому научилась и многое увидела в совершенно новом для себя свете. Эти друзья мои лучше знали и ценили Горького, и то, что они мне рассказывали о нем, поднимало его в моих глазах еще выше. Шло первое представление в Севастополе «Эдды Габлер» Ибсена. Пьеса мне страшно нравилась, свою роль я всегда играла с большим волнением, а тут еще мне сказали, что на спектакле будут и Чехов, и Горький. Весь день прошел для меня в каком-то трепете. Помню, было жарко очень, в тесных каморках-уборных мы задыхались, грим – хоть мы тогда и молоды были и гримировались очень слегка – не хотел держаться на лице, и я с отчаянием думала: вот тут и будь гордой патрицианкой, когда всё лицо блестит, сколько его ни пудри! После третьего акта слышу чей-то чужой мужской голос: – Это великолепно! Это великолепно, я вам скажу. А затем стук в мою дверь и голос Антона Павловича: – Можно к вам? Когда они оба вошли, Чехов и Горький, меня прежде всего поразило, до чего они разные! О Чехове писали так много и так, по-моему, не похоже всё написанное на того Чехова, которого я знала, что о нем мне неловко много рассказывать. Горький показался мне огромным. Только потом, много спустя, стало ясно, как он тонок, худ, что спина у него сильно сутулится, а грудь впалая. Одет он был в чесучовую летнюю косоворотку, на ногах высокие сапоги, измятая как-то по-особенному шляпа с широкими полями почти касалась потолка и, несмотря на жару, на плечи была накинута какая-то разлетайка с пелериной. В мою уборную он так и вошел в шляпе. – Вот познакомьтесь, Алексей Максимович Горький. Хочет наговорить вам кучу комплиментов, – сказал Антон Павлович. – А я пройду в сад, у вас тут дышать нечем. – Черт знает! Черт знает, как вы великолепно играете, – басит Алексей Максимович и трясет меня изо всей силы за руку (он всегда басит, когда конфузится). А я смотрю на него с глубоким волнением, ужасно обрадованная, что ему понравилось, и странно мне, что он чертыхается, странен его костюм, высокие сапоги, разлетайка, длинные прямые волосы, странно, что у него грубые черты лица, рыжеватые усы. Не таким я его себе представляла. И вдруг из-за длинных ресниц глянули голубые глаза, губы сложились в обаятельную детскую улыбку, показалось мне его лицо красивее красивого, и радостно екнуло сердце. Нет! Он именно такой, как надо, чтобы он был, – слава богу! Не помню, конечно, что именно он говорил, помню – хвалил наш театр за то, что играем хорошие пьесы, актеров. Но чаще всего упоминал об Антоне Павловиче, и с такой нежностью, с такой осторожной любовной почтительностью. В двери моей уборной все время просовывались головы: всем хотелось видеть, слышать, о чем он говорит. Алексей Максимович вскоре ушел. Больше в Севастополе мне не пришлось его видеть, на другой день он вернулся в Ялту, где жил с женой и сыном. Товарищи рассказывали о том, как накануне ужинали где-то с ним вместе, рассказывали, имитируя его манеры, голос, говор на «о». Передавали разные забавные анекдоты. …Мне не раз впоследствии приходилось замечать, что об Алексее Максимовиче любят рассказывать – как он много пьет, передавать анекдоты о нем и с его будто бы слов, всегда при этом изображая его манеры и говор, – мне самой ни разу не пришлось видеть его много пьющим и очень редко слышать из его уст анекдоты, а сам он представляется мне наименее подходящим для анекдотов объектом. Мне думается, на людей действовали его внешняя необычность и яркая образность его речи, которую, не умея передать верно, облекали в наиболее легкую для себя форму рассказывающие о нем. Мне было досадно на себя, что ничего не сказала ему. Чувствовала, что для него я просто актриса и вряд ли интересна ему. Завидовала Книппер – она много раз виделась с ним у Чеховых до тех пор, но и от нее слышала те же рассказы, не соответствующие облику Горького, борца и творца новой жизни, которого так пламенно любили мои друзья-революционеры. Когда Художественный театр приехал играть в Ялту, мне там не однажды пришлось видеть Алексея Максимовича и в театре, и в ужинающей компании, и на берегу моря, на прогулке… Где бы он ни был, он всегда помимо всяких усилий с его стороны, помимо воли становился центром, вокруг которого группировались остальные. Это отнюдь не мое личное впечатление, так как об этом же впечатлении мне много раз приходилось слышать от людей самых разнообразных, и расположенных к нему, и прямо враждебных. В те дни в Ялте много было заметного народу из писателей: Бунин, Куприн, Фёдоров, Мамин-Сибиряк, Станюкович, Елпатьевский, Миролюбов, наши главари: Станиславский и Немирович-Данченко, актеры, такие яркие люди, как Москвин, Качалов, наконец, Антон Павлович Чехов. Но когда появлялся Горький и начинал рассказывать, всё как-то стушевывалось и бледнело перед ним. Особенно загорался он, когда речь заходила о литературе; и тогда уже он знал и читал чрезвычайно много, и не раз приходилось замечать, что многие из присутствующих, люди дипломированные, с университетским и иным образованием, знают меньше, образованны уже, чем он. О чем бы ни заходил разговор, Горькому ничто не было чуждо. Суждения и мысли свои он высказывал прямо, несколько резковато порою, не всегда вежливо по отношению к слушающему, но всегда волнующе интересно и горячо… Лично мне пришлось очень мало разговаривать с ним, но видела я его очень много, слышала о нем ежеминутно и слышала его самого. Однажды он, сидя на берегу, рассказывал нам, актерам, какую хочет написать пьесу для нашего театра, и вкратце передавал возможное содержание ее. Потом этот рассказ воплотился в «Мещанах»… Однажды осенью, после нашей поездки в Крым, мне доложили, что спрашивают меня Шаляпин и Горький. Они пришли просить достать денег для помощи духоборам, высылаемым куда-то в Америку, если не обманывает память. С той поры мы видались с Алексеем Максимовичем очень часто. Приезжая в Москву, он всегда заходил ко мне, подолгу засиживался, иногда читал вслух новые произведения кого-либо из товарищей. Чаще других – Л.Н. Андреева, которым горячо восхищался. Великим наслаждением было слушать Алексея Максимовича! Рассказывал он всегда очень просто, с необыкновенным мастерством передавая в лицах диалоги, иногда каким-либо жестом рисуя в воздухе то человека, то дерево, сук, извилину реки, – и перед вами как живое проходило то, о чем он говорил. Читал и свои, и чужие вещи с огромной экспрессией и большим чувством меры, так же просто, как и рассказывал… В театре поставили «Мещан» – Горький был тогда всеобщим любимцем, публика рвалась увидеть его, особенно молодежь. Мне пришлось лично присутствовать при том нашумевшем случае, о котором принято было рассказывать, будто Алексей Максимович «выругался», сказал, что он не утопленник, не балерина и на него-де смотреть нечего. По-настоящему было, конечно, не совсем так.  На одном из юбилейных представлений «Дяди Вани», кажется, 25-м, присутствовали и Чехов, и Горький. Сидели они в директорской ложе, а в аванложе для них приготовили чай. Так как Лилина и Книппер играли, то меня попросили быть за хозяйку и напоить их чаем. Антон Павлович, как всегда, подтрунивал над всеми окружающими, шутил, но, видимо, волновался все-таки. В антракте в ложу стали стучать, ломиться в двери и громко вызывать Горького. Напрасно театральный служитель взывал к благоразумию и увещевал ломившихся в двери, напрасно приходил кто-то из администрации театра просить о том же – шум и стук не прекращался, пока длился антракт. В следующем антракте дверь не выдержала, ручка отскочила, и какие-то лица стали заглядывать внутрь. Антон Павлович поднялся и направился в ложу, а Алексей Максимович, побледнев и стиснув зубы, грозно двинулся к восторженно улыбающимся физиономиям. Посмотрела я на него, и жутко стало: лицо белое, даже глаза как-то побелели, скулы выдались. Сказал он очень тихо, но очень внушительно дословно следующее (каждое слово мне тогда врезалось в память): – Неужели вы не понимаете, до чего это глупо? Происходит такое значительное событие, идет «Дядя Ваня», Антон Павлович в театре, а вы ломитесь в закрытые двери, занимаетесь пустяками! Ведь я же писатель, читайте то, что я пишу, если вам нравится, но зачем смотреть на меня? Что я, балерина, утопленник, чтобы глазеть на меня? Постыдились бы вы, господа! – И ушел. Ушел совсем из театра, страшно огорченный и взволнованный. Впоследствии Алексей Максимович часто вспоминал об этом случае, и всегда с большим негодованием на бестактность публики по отношению к Антону Павловичу, а от разных лиц я бесчисленное число раз слышала извращенную передачу этого инцидента то в насмешливой форме, то в виде иллюстрации некультурности и грубой невоспитанности Горького. Не знаю, как поступил бы кто-нибудь другой на его месте, но он, чуткий и страшно деликатный по отношению к другим, жестоко страдал, чувствуя недостаток почтительности публики в отношении к Чехову. Это и вызвало резкость его отповеди. В то время Алексей Максимович часто виделся с нашими актерами, приезжая от времени до времени в Москву… Наша дружба с ним все больше крепла, нас связывала общность во взглядах, убеждениях, интересах. Мало-помалу я входила во все его начинания, знала многих, стоявших к нему более или менее близко. Он присылал ко мне людей из Нижнего с просьбой устроить их, сделать то или другое. Бывая у меня, он часто говорил, встречая много народу: «Место свято пусто не бывает». Я страшно гордилась его дружбой, старалась быть достойной ее, восхищалась им бесконечно. Однажды он прочел у меня «В тумане» Л. Андреева. Вещь эта произвела на всех слушающих потрясающее впечатление. Но надо было видеть радость и восторг самого Алексея Максимовича, он весь дрожал и вибрировал, как натянутая струна. В нем была странность – он легко умилялся и плакал, особенно при чтении вслух. Немножко смешно мне это казалось, но и трогательно ужасно. Почти одновременно, насколько помнится, он рассказывал историю священника, глубоко верующего, молящегося о чуде и верующего в возможность такового. Впоследствии на эту тему Андреевым был написан «Василий Фивейский». На меня лично рассказ Алексея Максимовича произвел более сильное впечатление, чем прочитанный – у Андреева. Так всё шло до первого чтения пьесы «На дне». Это было во временном помещении, взятом для весенних репетиций, – в театре был ремонт. Помню, за большим столом сидели Немирович, Станиславский, Морозов, Алексей Максимович, Шаляпин, рядом с ним, почти обняв его, Пятницкий. Вся наша труппа. Горький читал великолепно, особенно хорошо Луку. Когда он дошел до сцены смерти Анны, он не выдержал, расплакался. Оторвался от рукописи, поглядел на всех, вытирает глаза и говорит: – Хорошо, ей-богу, хорошо написал... Черт знает, а? Правда хорошо! Вокруг на него смотрели влюбленными глазами, мы тогда все, от мала до велика, были влюблены в него, больше всех, пожалуй, Станиславский. Шаляпин обнял Алексея Максимовича и стал уговаривать: – Ничего, ничего! Ты читай, читай дальше, старик! Трудно описать, в каком мы все были восторге! Сама я была даже подавлена сознанием силы и огромности дарования Алексея Максимовича. До тех пор мне в голову не приходило вглядеться в людей не своего круга и жизни, помимо той ее стороны, о которой, к сожалению, я лишена возможности писать правдиво и откровенно и которой поэтому не касаюсь вовсе, – я говорю, конечно, о так называемой подпольной стороне. Готовясь играть «На дне», мы ездили на Хитров рынок, знакомились с тамошними людьми. Игре нашей это мало помогло, по всей вероятности, но лично я многому научилась и многое поняла за это время. И Горький стал мне еще дороже. Первое представление этой пьесы было сплошным триумфом. Публика неистовствовала. Вызывала автора несчетное число раз. Он упирался, не хотел выходить, его буквально вытолкнули на сцену. Горький курил в это время, как всегда в волнении, усиленно затягиваясь. Так с папиросой в руке и вышел. Уж ему из-за кулис кричат: «Спрячьте папиросу-то, спрячьте!» Он спрятал ее в кулак. По обыкновению он был в черной косоворотке, с ремешком кавказского пояса, в высоких сапогах. В третьем акте ему понравилось, как я играла. Пришел весь в слезах, жал руки, благодарил. В первый раз тогда я крепко обняла и поцеловала его, тут же на сцене, при всех.  После спектакля Горький пригласил массу народа в «Эрмитаж» ужинать. Было шумно, говорили речи, поздравляли, все были возбуждены и взволнованы. Еще во время спектакля, после взрыва аплодисментов, когда кончился первый акт и опустили занавес, Станиславский, потирая руки, прыгал по нарам и радостно говорил: – Хлебом запахло!.. Мария АНДРЕЕВА 17 февраля 1922, Берлин Дорогой Владимир Ильич! Алексей Максимович не очень-то хорошо себя чувствует, пишет, что задыхается, мало может двигаться. Из-за того, что «рубашка сердца» приросла (из-за не замеченного им в России плеврита) к плевре, испытывает сильные боли в области сердца; каверна зарубцовывается медленно; весу прибавил всего 3 кило, а за последнее время у него было предельное исхудание. Доктора требуют, чтобы он провел в санатории по крайней мере еще 2–3 месяца, до полного тепла. Еду к нему, так как он написал мне, что ему сейчас без меня трудно и что ему очень надо меня видеть. По этой причине я так торопилась уехать из Москвы, хотя мне очень хотелось остаться, и надо было бы дождаться окончательного выяснения кинематографического вопроса в Наркомпросе. Не могу понять, почему не хотят назначить Марию Николаевну Менжинскую (жену Вячеслава Рудольфовича)? Очень толковый умный человек, литературно образованный, политически грамотный; целый год она работала в старом Кинокомитете, – все честные и порядочные работники относятся к ней великолепно, а разные «дельцы» – боятся и ненавидят, но вместе с тем она практический, деловой человек, который делал бы дело, а не занимался бы завиральными фокусами. Она и от Лещенко ушла, будучи несогласной с его неделовитостью и бессистемностью. И с ней чудесно можно было бы работать. Сейчас здесь сколько угодно может быть возможностей как в смысле привлечения капитала, так и получения кредита, но пока не будет полной определенности – кто, как и чем правит, не окажутся ли, вопреки постановлениям СТО, Совнаркома и прочих высших инстанций, муниципализированы или апроприированы все доходные статьи, – нечего и думать найти желающих идти на это дело. Николай Петрович Горбунов отлично в курсе всего дела и, если Вас оно продолжает интересовать, лучше меня расскажет Вам обо всем, да и я решительно обо всем, что знала, сказала и пишу ему отсюда. Леонид Борисович [Красин] передаст Вам о деле издания книг Алексея Максимовича, пожалуйста, если будет нужно, поторопите решить этот вопрос, пособия или ссуды Алексей не возьмет, уехал он, не взяв ни копейки. Всё, что у него было, прожито, а жить здесь, а уж особенно лечиться – безумно дорого (данный абзац отчеркнут В.И. Лениным)… Ивана Павловича Ладыжникова, беднягу, ударило огромное несчастье: у жены его – помните, какой это чудесный человек? – рак. Одну грудь вырезали, теперь делают вторую операцию, а это значит, что надежды на спасение нет! Сейчас он едет в Питер (Лесное, Гонорин пер., 1). Если вспомните, среди массы тягот и дел своих, о нем – это его поддержало бы. Ведь Вы для нас, стариков, все тот же особенный Владимир Ильич, и всякое Ваше внимание нам особенно дорого. Ну, будьте здоровы, дорогой друг и товарищ! Крепко обнимаю Вас и горячо желаю здоровья, это – главное. Привет Надежде Константиновне и Марии Ильиничне. Ваша Мария Андреева 29 января 1924, Берлин Начала писать тебе в тот день, когда пришло известие о кончине Владимира Ильича, и не смогла. Такое было острое чувство тоски от утраты и своей, и общей, что всё было трудно и всё казалось ненужным и таким ничтожным. Великого мужества, великого дерзания и глубокой, крепкой честности ушел из мира Человек... А мне всё вспоминается тот Ильич, который жил на Капри и грустно отдыхал от тяжкого труда, разочарований, охотно хохотавший при каждом остроумном слове, от самой маленькой человечьей радости... Ты когда-то в Москве, на собрании, говорил, мне сказали, что Владимир Ильич представляется тебе Человеком, который взял Землю в руки, как глобус, и ворочает ее – как хочет. Но мне чувствуется, что хотение его всегда было от жестокого сознания долга. И не всегда приятно ему. Мне один раз пришлось услышать от него признание: «Что делать, М.Ф., милая моя! Надо!! Необходимо!!! Нам тяжело? Конечно... Вы думаете, и мне не было трудно? Вон Дзержинский – поглядите, на что человек похож! Надо. Ничего не поделаешь. Пусть лучше нам будет тяжело, только бы выиграть». Помню (должно быть) точно. Да я тебе тогда, приехав из Москвы, рассказывала, если память не изменяет. О себе – он мало думал. Помню еще один его жест: мы ехали вместе из Петербурга, ему подали его автомобиль с любимым шофером. Гиль, бывший у каких-то высочайших особ, но любивший и гордившийся Владимиром Ильичем, сам мне говорил: «Этот не похож на других. Этот никогда не ругается, не комиссарит. Этот – особенный. Этого нельзя не признавать». Спускаемся по Мясницкой, движение большое, много ломовиков, Гиль дудит, кричит и лезет напролом, ни с кем не считаясь. Владимир Ильич волновался-волновался, сидя рядом со мной, потом не выдержал, открыл дверь, по подножке добрался до самого Гиля и стал его увещевать: «Гиль, пожалуйста, не шумите, не вылезайте. Поезжайте – как все! Вы видите, сколько народу»... Помню его в Немировичевой ложе Художественного театра. Этот театр ему, не видавшему хорошей русской драмы, очень нравился. Ему устраивают прием, подают чай с сахаром, бутербродами с ветчиной и с пирожными. Ильич искренне и наивно волнуется, смущается и огорчается, зачем всё это устроили. В голову лезут тысячи всяких мелочей – из далекого прошлого, из недавнего, из последних встреч. И последняя была – я пришла к нему говорить о кинематографе, он очень интересовался этим и считал важным вопросом наладить производство у нас. По обыкновению я волновалась, горячилась, он долго что-то слушал, а потом вдруг говорит: «Какая Вы еще, М.Ф., молодая! Даже румянец во всю щеку от волнения... Краснеть не разучились. А вот я – уставать стал. Сильно уставать». И так мне жалко его стало, так страшно. Мы крепко обнялись с ним, и я вдруг почему-то заплакала, а он тоже, отирая глаза, стал укорять меня и убеждать, что это очень плохо. Так, значит, больше и не пришлось увидеться. Вспоминаешь о нем, и чем больше вспоминаешь мелочей, тем больше становится он сам – Человек. Как бы велико ни было будущее и его завоевания, такие люди останутся гигантскими фигурами и для будущего. И – представь. Н.Н. Крестинский (Н.Н. Крестинский – в те годы полпред СССР в Германии) говорит – просто, очень искренне, очень волнуясь, но очень сдерживается... А когда сказал: «Встанем, товарищи, и споем Интернационал, как завтра его петь будут в Москве, когда будут хоронить Владимира Ильича», лицо у него стало какое-то детское, брови поднялись, голос сорвался и – заплакал. И вдруг этот чужой, нелюбимый мною человек, стал таким родным, понятным и близким. Пусть ненадолго, но ведь вот есть нечто, что может сделать такое чудо – объединить духовно людей, и это не только горе об утрате, ей-богу, не только это. Это общее – вера, мысль, то, символом чего стал Владимир Ильич. В одном больше, в другом меньше, но в каждом, в ком есть эта вера и мысль, – объединенные люди. Пусть это сентиментально, пусть, но когда среди цветов опустился портрет Владимира Ильича, как живой, даже глазок его прищуренный, а руки, не поместясь на экране, легли на знамена, склоненные перед его портретом, сердце забилось от волнения – тоже символ, даже после смерти – руки на знаменах, даже Н.Н. не мог скрыть глубокого волнения, его волнение – тоже знаменательно. Вот Н.Н. – а как его потрясло! Больше, чем многих, кого я вижу. Хотя много людей горюют глубоко и искренне. Ну – прощай, друг. «Отечественные записки» [04/07/2013]  ertata Тэги: а.м.горький, артист, биография, в.и.ленин, интересный, история, история., кино, кино,, культура, люди, люди,, м.ф.андреева, назад, непознанный, россии., ссср, ссср., судьба, театр, театр.

|

Категория «Писатели»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

|

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.