|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Dagich/Записи в блоге |

|

Dagich

Голосов: 8 Адрес блога: http://www.dagich.ru/ Добавлен: 2007-10-28 03:38:29 блограйдером jolly_m |

Птичка на хвосте принесла

2014-05-07 21:27:17 (читать в оригинале)@Dagich:

17:26:52 По предварительному прогнозу 10 и 11 мая летаем с утра и до заката!!!)) 9 мая будем ориентироваться по .. http://t.co/lwAsQNsPfr

Полетать на параплане!

2014-05-07 21:15:51 (читать в оригинале)где же можно полетать на парапланах

Итак, вы таки решились реализовать эту прекрасную возможность, которую вы давно откладывали, долго размышляли, или, может быть, буквально вчера о ней узнали и сразу решили ПОЛЕТАТЬ НА ПАРАПЛАНЕ!!! Полетать на параплане в тандеме с инструктором! Сразу возникает куча вопросов, часть из которых совершенно несущественна, например «А это страшно?!», зато на остальные будет неплохо обратить пристальное внимание!

Итак, первый важный вопрос – КОГДА же ехать летать?

Там, где летаю я, обычно это делают в выходные и праздничные дни, и только в хорошую погоду! Хорошая погода для полета – это слабый ветер и отсутствие осадков. Узнать про погоду на парадроме Каменка (а это, собственно, там где я и летаю) можно позвонив по одному из нижеперечисленных телефонов:

8(964)560-0895 - Дежурный по полю

8(916)114-7802 - Денис (Стиратель)

8(916)588-8441 - Александр (Kr.Gena)

8(925)741-8555 - Dagich (Dagich)

8(910)435-5140 - Тарас (Tarasik)

Звонить лучше всего накануне вечером, или с утра, перед тем как выезжать!

И тут сам по себе напрашивается второй важный вопрос – КУДА же ехать летать?

Если вы едете покататься на параплане к нам, на парадром Каменка, то ехать вам до 135-го км. трассы М-6 (Е119).

Вот вам точные координаты парадрома 54°41'49.4"N 38°17'30.8"E

Вот вам Яндекс.карты в помощь, с подробными разъяснениями - КАРТА >>

Если карты вас не штырят, то тогда просто езжайте по трассе м-4(Е115) (трасса «Дон», та, которая берет свое начало из ул. Липецкая, или 26-й км. МКАД),

езжайте прямиком до реки Ока, проезжаете мост через эту реку, проезжаете здоровевнный пост ДПС с БТРом,

где-то через 5,5 км., проезжаете АЗС «ЛУКОИЛ»,

и еще через километр будет съезд на Тамбов, Волгоград, Астрахань, это трасса М-6(Е115).

Съезжаете на М-6, все верно, вам туда. Едете себе совершенно спокойно еще километров 13 после этого съезда. Проезжаете указатель на Топтыково,

и еще через пару километров доезжаете до 135-го км. трассы.

слева, через дорогу остается заправка ТНК, и поворот на Каменку

Игнорируйте и заправку и поворот,

езжайте прямо еще метров 150-200, внимательно смотрите знак «примыкание второстепенной дороги»

Аккуратно съезжаете на эту второстепенную дорогу, которая является попросту грунтовкой через поле,

и аккуратно (встречаются колдобины и рытвины) едете прямо-прямо-прямо, прямо к краю лесополосы.

За ней, собственно, и начинается парадром «Каменка», добро пожаловать! Внимательно смотрите на всякие знаки и подсказки вокруг, чтобы добраться до старта, в зависимости от ветра он может находиться в разных местах поля!!! )

Да, еще можно добраться на электричке. С Павелецкого вокзала, до станции Пурлово. Кооперируйтесь как-нибудь, звоните, и группу, если что, заберем со станции )

Ну, или езжайте до станции Кашира, или Ожерелье. Там электрички чаще останавливаются. А оттуда такси - 300-350 р. до поля.

Можно упасть кому-нибудь на хвост ))) Лучше всего сделать это в группе на Facebook >> или в группе во Вконтакте >> Просто пишите, что едете на поле, откуда, сколько вас и кто может забрать. Не гарантировано, но вполне вероятно, что подберут и доставят. Особенно если вы девушка ))))

Следующий немаловажный вопрос – Что с собой брать?

Здесь все зависит от того, насколько по времени вы собираетесь приезжать.

Если просто приехать, полетать и сразу же уехать обратно, тогда берите с собой крепкую удобную обувь (кроссовки/туристическая обувь для трекинга/берцы), удобную одежду (джинсы/спортивные штаны, футболку/толстовку/кофточку) и какую-нибудь дополнительную курточку/олимпийку/флиску (там, наверху, обычно немного прохладнее, чем на земле)

Если вы собираетесь провести на поле какое-то время, тогда возьмите с собой чего-нибудь попить-перекусить, на свежем воздухе аппетит проявляет себя прям таки агрессивно! )) Если прогноз обещает ясную погоду – коврик/пенку/шезлонг, чтобы поваляться под солнышком, полюбоваться, как взлетают парапланы, позагорать, крем, опять же, солнцезащитный, шляпу-панаму. Не лишним будет захватить с собой средства от насекомых – комаров, слепней, клещей, от клещей особенно актуально в весенний период!!

Совсем рядом с парадромом есть отличный пруд, местами с песчаными пляжами, где можно с удовольствием покупаться и позагорать, так что купальники, полотенца, покрывала тоже можно тащить.

Если едете с ночевкой (а команда парадрома, и многие пилоты обычно так и ночуют в лагере, в палатках), то берете с собой палатки, спальники, пенки, матрасы надувные, фонарики, носки теплые, еды побольше (в деревне рядом есть магазины, но ассортимент там невелик), прохладительные и горячительные напитки, на себя и того парня. Средство от комаров, не забывайте про него! Вечером в лагере у костра обычно устраивается веселое, шумное и многолюдное застолье, кто-то готовит плов, кто-то жарит шашлыки, ну и, конечно же – рассказы, байки, истории и анекдоты! ) Очень много интересного и веселого!!! )))

Приезжайте! Массу новых ярких впечатлений, отдыха и веселья, практически гарантируем!!! ))

Основной парадокс состояния сна и его экспериментальное разрешение

2014-05-06 12:10:49 (читать в оригинале)Основной парадокс состояния сна и его экспериментальное разрешение

Стенограмма и видеозапись публичной лекции доктора биологических наук, главного научного сотрудника Лаборатории передачи информации в сенсорных системах ИППИ РАН Ивана Пигарёва. Лекция состоялась 27 февраля 2014 года в рамках цикла «Публичные лекции «Полит.ру» при поддержке фонда «Династия» и ИППИ РАН.

Текст лекции

Я, прежде всего, хочу поблагодарить за приглашение выступить с лекцией, потому что я очень люблю это дело, особенно, когда у меня в душе есть некоторая уверенность, что те знания, которые я вам сегодня сообщу, могут быть очень полезны для вашего здоровья. Но я должен сразу огорчить, наверное, очень многих, кто пришел на эту лекцию, что как раз о снах в смысле как о сновидениях, ради чего, наверное, большая часть слушателей здесь собралась, я как раз говорить ничего и не буду. Потому что состояние сна и сновидения это вещи совершенно разные, и если первое, действительно, чрезвычайно интересно, то второе, с моей точки зрения, ничего интересного не представляет. Откуда они берутся, я вам расскажу и, надеюсь, что покажу, в чем тут фокус, и почему это, на самом деле, ничего интересного собой не представляет.

Теперь будем переходить потихоньку ко сну. В чем я вижу сложность? Я представляю, что, наверное, в этой аудитории собираются люди самых разных специальностей, и не знающие, наверное, ни физиологии, ни медицины, и поэтому могут возникнуть, я так думаю, ситуации, когда я вдруг произнесу какое-нибудь слово, и будет непонятно, что это такое. Вот я прошу или уважаемого ведущего, я-то вообще готов предложить это делать любому, спрашивать «что это значит», и меня прерывать в любом месте для того, чтобы максимально понятно было то, о чем я буду говорить.

Я буду стараться максимально избегать того, чтобы я говорил что-нибудь, что будет непонятно. И поэтому давайте подведем некоторое основание, некоторую базу. Что такое состояние сна? Оно, с одной стороны, замечательно тем, что все знают, что это такое, и более или менее каждый здоровый человек один раз, а то и два раза в сутки, в этом состоянии находится. Таким образом, прошло уже сколько лет от сотворения мира, и каждый день каждый человек впадает в это состояние.

Это состояние, прежде всего, характеризуется тем, что почему-то у нас ухудшается получение сигналов из внешнего мира. Вы знаете, что глубоко спящий человек не слышит звуков, и если он сильно хочет спать, то даже очень сильные звуки его не будят. Люди не воспринимают зрительные сигналы, поступающие в глаз. Спящие, во-первых, закрывают глаза, чтобы отсечь вход зрительных сигналов из окружающего мира в мозг. Но, кроме этого, создан дополнительный механизм у нас в мозге, который во время сна блокирует проведение оставшихся импульсов, идущих от глаза в мозг человека.

Также очень сильно повышаются пороги восприятия сигналов, например, тактильных, и нужно очень сильно потрясти человека для того, чтобы он проснулся. Это всем хорошо известно. И вот такая картина приводила к представлению, что мозг спящего существа, спящего организма, находится в такой ситуации, которую научно или очень наукообразно называли сенсорной депривацией, то есть ситуацией, когда никакие сигналы из внешнего мира не поступают в мозг, и мозг является изолированным от внешнего мира.

Все всегда задумывались, а что это за такое удивительное состояние? До первой половины XX века объяснение было простое: сон – это, скорее всего, просто отдых мозга. Поработаем сильно физически, вроде мышцам надо отдохнуть, мозг поработал сильно в течение дня, и мозгу надо отдохнуть. Ну и было все хорошо и понятно, никто особенно и не задумывался над этой проблемой. Понятная вещь, – периодически мозгу надо отдохнуть, надо поспать.

И только в 1930-е годы двадцатого века была разработана техника, позволяющая регистрировать суммарную электрическую активность больших участков мозга или от его поверхности, или от поверхности головы, а также электрические сигналы, генерируемые отдельными нейронами мозга. С применением этой техники было сделано совершенно удивительное наблюдение, которое опровергло все ожидания и представления.

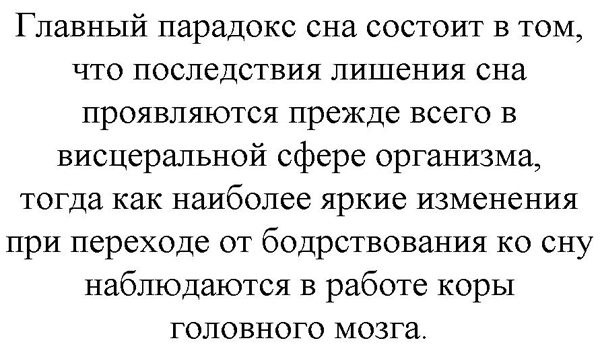

Оказалось, что мозг во время сна не только не отдыхает, а наоборот, все его нейроны работают, как правило, даже более интенсивно, чем во время бодрствования. И вот тут возникла эта самая первая и удивительная загадка сна. Эта загадка сна для многих ученых существует и до настоящего времени. Если вы приедете на современный конгресс по изучению сна, то с большой вероятностью встретите девиз "Mystery of sleep" или что-нибудь похожее на это, потому что в мире исследователей сна общепризнанно, что назначение сна остается одной из величайших тайн и загадок природы.

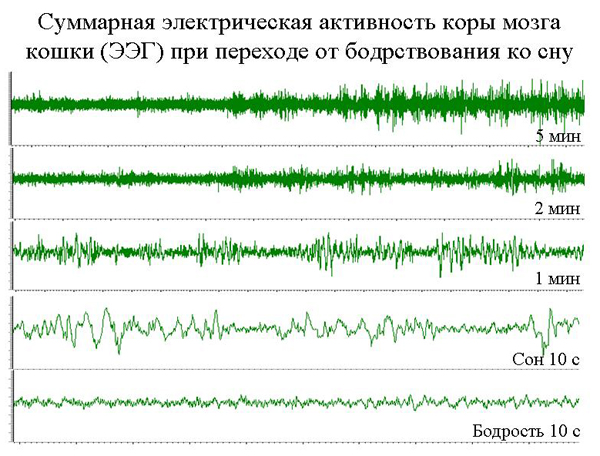

Оно, конечно, может быть и так. Но на самом деле, ученые, занимающиеся сном, говоря такую вещь, несколько лукавят, потому что очень хорошо известно и очень давно, зачем нам нужен сон. Мы к этому со временем перейдем. Я покажу только, чтобы было повеселее, картинку, показывающую, как выглядит эта всем известная электроэнцефалограмма (ЭЭГ), то есть сигнал, регистрируемый от поверхности мозга, и как он меняется при переходе от бодрствования ко сну.

Как такую картинку получают? Прямо на поверхность мозга через маленькие дырочки, которые сверлятся в черепе (поскольку я физиолог, я работаю с животными), я ставлю электроды. О технике эксперимента я расскажу чуть позже. Электроды ставятся прямо на поверхность коры мозга, и оттуда регистрируется замечательная электрическая активность. И вот уже Ганс Бергер, который в свое время открыл, что можно регистрировать электрическую активность от поверхности мозга (ЭЭГ), обнаружил такую интересную вещь: по мере того, как начинает развиваться сон, низкоамплитудная и высокочастотная электрическая активность мозга начинает меняться и появляются низкочастотные и высокоамплитудные волны так называемого медленного сна.

Верхняя запись на этом рисунке очень сжатая, на этой записи помещается пять минут. В начале животное находится в состоянии бодрствования, а со временем развивается сон. Если мы возьмем кусочек этой записи, и начнем его растягивать до двух минут, одной минуты или до десяти секунд, то вы увидите знаменитые медленные волны сна, которые дали название фазе медленно-волнового или медленного сна, как я его потом буду называть. Эти волны замечательно регистрируются у мышей, крыс, кошек, обезьян, людей, и выглядят более или менее одинаково. В какого зверя вы не поместите электроды, будет довольно похожая картина.

Картина ЭЭГ дает возможность узнать, когда у нас животное находится в состоянии бодрствования, а когда засыпает. Надо сказать, что такое яркое различие состояния бодрствования и состояния сна по ЭЭГ, было еще одним сильным аргументом в пользу того, что в состоянии сна и в состоянии бодрствования мозг находится в принципиально разных ситуациях. Полагали что задачи, которые мозг решает в бодрости и во сне, принципиально отличаются, потому что даже электрическая картина становится такой удивительно различной.

Но насколько этот вывод был обоснован, можно было усомниться. Как картинка, которую я вам здесь показываю, получается? Человеку накладывают электрод, он спит на удобном мягком матрасе, в комнате свет выключен, тихо, у испытуемого развивается полноценный активный сон. Потом он пробуждается, но продолжает лежать все в той же кровати, в окружении бедной зрительной обстановки, ничего не двигается, серое тусклое освещение, приглушенный звук, потому что камера обычно бывает звуконепроницаемой, тихой, чтобы никто ему не мешал спать. Таким образом, человек оказывается в ситуации чрезвычайно пассивного бодрствования.

Вот мы и подумали, что изменения в картине ЭЭГ при пробуждении могли быть потому, что у нас сначала было состояние активного сна, а потом оно сменилось состоянием исключительно пассивного бодрствования.

Можно было предположить, что если животное или человека поместить в естественную среду, наполнить его зрительный и слуховой мир сигналами, поступающими через разные органы чувств, и заставить его двигаться, чтобы его мышцы тоже работали, и еще, чтобы все эти сигналы начали поступать к нему ритмично, с такой же ритмикой, с какой у него идут медленные волны в состоянии сна, то, может быть, ЭЭГ в бодрости у нас станет такой же волнообразной, как во сне.

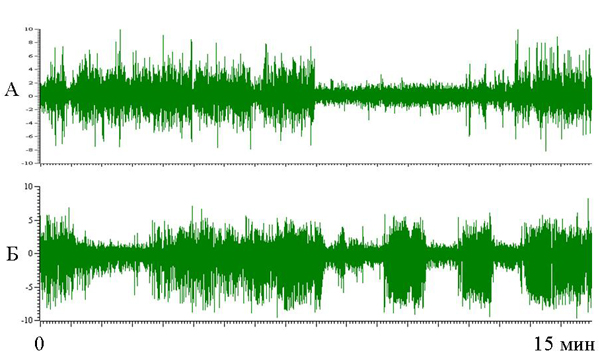

Известные различия картины ЭЭГ в бодрствовании и во сне, возможно, были связаны не с тем, что мозг находится в двух принципиально разных ситуациях, а с тем, что просто сигналы, поступающие в кору мозга в состоянии бодрствования и состоянии сна, очень разные. А если мы в состоянии бодрости подадим в мозг такой же поток сигналов, как и во сне, то мы получим такую же картину. И это, действительно, оказалось так. Тут я вам покажу интересную картинку. Это ЭЭГ кролика.

На верхней записи вначале кролик спит, а потом он проснулся, и амплитуда волн упала. А тут он опять заснул, и волны появились вновь. А вот на нижней записи кролик все время находится в состоянии чрезвычайно активного бодрствования. И на фоне этого активного бодрствования мы подаем зрительную стимуляцию неяркими вспышками света на глаз в ритме обычной сонной активности. И вы видите, что никто здесь не сможет различить, чем эта картина отличается от представленной на верхней записи. Действительно, ЭЭГ, если мы создадим определенный поток сигналов, идущих в мозг, примет ту форму, которую имеют входящие сигналы.

Таким образом, можно было усомниться, что состояния мозга во сне и в бодрости чем-то принципиально отличаются. Скорее можно было предположить, что оно ничем принципиально не отличается, кроме как потоком входных сигналов.

Это хорошо. Это был важный шаг, но теперь нам надо было подумать, а что это мог быть за источник таких синхронных периодических сигналов, которые поступают в кору мозга у млекопитающих и птиц во время сна. Что у них такого общего в состоянии сна. И вот на этом вопросе я на время оставлю область электрофизиологии и перейду к описанию обещанных экспериментов, которые показали, и довольно давно, а, собственно, зачем же существует сон?

Как можно было поставить эти эксперименты? Для этого не нужно было иметь никакой ЭЭГ, никаких энцефалографов и усилителей. Можно было сделать очень простой опыт. Надо было лишить животное сна на протяжении какого-то срока и посмотреть, что с ним станет. Что может быть проще этого? Мы сразу узнаем, зачем нам нужен сон.

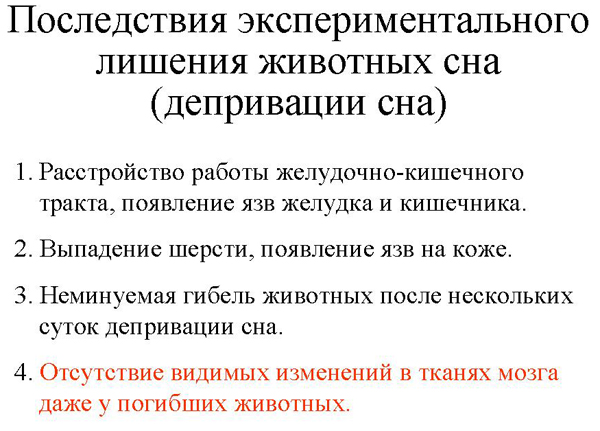

Первый такой эксперимент был поставлен Марией Манасеиной, в России, еще в конце XIX века. Она не давала спать щенкам, и описала, что через несколько дней такой процедуры, которая называется процедурой депривации сна, все щенки погибали. В то время эта работа не вызвала абсолютно никакого резонанса. Эту работу недавно нашел Владимир Матвеевич Ковальзон – наш патриарх исследования сна. Благодаря ему мы теперь знаем, что, первые такие эксперименты были сделаны так давно.

Надо сказать, что на этом дело не кончилось. В 1930-е годы в Ленинграде в Институте физиологии, в лаборатории академика К.М. Быкова снова были проведены подобные эксперименты. Они тоже не знали про Манасеину, естественно. Но это уже был совершенно другой уровень физиологии, физиологических знаний. Они не давали спать уже взрослым собакам. Было использовано шесть собак, и большое число опытных экспериментаторов с медицинским образованием, сменяя друг друга, постоянно наблюдали за этими собаками, не давали им спать, используя так называемые методы мягкой депривации сна. То есть с собаками играли, гуляли, не давали им никак заснуть, но не применяли при этом никаких неприятных или болевых стимуляций.

Они уже регистрировали многие, так называемые, висцеральные параметры, это пульс, кровяное давление, температуру тела, кожно-гальваническую реакцию, у них уже был довольно большой арсенал измеряемых параметров. И как опытные врачи, когда они понимали, что еще один час, и собака погибнет, они эксперимент прекращали и давали собаке заснуть.

Собаки выдерживали это пять - шесть суток, после6 чего наступал момент, когда становилось очевидно, что собака погибает. Тогда собаке давали заснуть, она спала обычно часов десять - двенадцать непрерывно, потом вскакивала и была абсолютно здоровая, бодрая и веселая собака. И опять никто не обратил внимания на эти работы, благополучно про них забыли. И опять, совершенно случайно, мы с женой, готовя очередной обзор по проблемам депривации сна в старых журналах того года нашли эту публикацию.

Первая работа, которая была сделана и обратила на себя внимание, была сделана в Америке в лаборатории Аллана Рехтшаффена (Allan Rechtschaffen) на крысах. У него была придумана исключительно остроумная конструкция, действительно, которая снимала очень много возражений. Как правило, к экспериментам с лишением сна бывают придирки, что тут проблема не в том, что вы лишаете животное сна, а то, что вы создаете ситуацию стресса. И что это все последствия стресса, а не депривации сна. Рехтшаффен сумел обойти это возражение, я не буду сейчас вам рассказывать, как это было сделано. Это довольно частный момент, но на крысах в исключительно аккуратных условиях эксперимента он провел ту же самую работу. Поскольку крысы это не собаки, это животное недорогое, он доводил этот эксперимент до конца, когда крыса действительно погибала. Как это делалось?

Он регистрировал ЭЭГ у крыс, которые постоянно жили на диске над водой. Компьютер следил за ЭЭГ. Когда в ЭЭГ появлялись признаки засыпания, диск начинали вращаться. Если крыса пробуждалась и ЭЭГ превращалась в ЭЭГ бодрствования, то вращение прекращали. Если крыса не просыпалась, то вращение продолжалось, и крыса вскоре съезжала в воду. Она из воды вылезала опять на диск, поскольку крысы очень не любят купаться, но потом долго не могла заснуть. Это был абсолютно автоматический эксперимент. Все под компьютерным контролем.

И вот, наступал очень интересный момент. Крыса была жива, вдруг у нее становилась плоская ЭЭГ, все волны исчезали, и это был уже момент невозврата. Если тут остановить эксперимент, и дать крысе заснуть, она не отходила. Она все равно безвозвратно погибала. Рехтшаффен имел большую лабораторию, это были уже 1990-е годы, а не 30-е. И они, естественно, этих погибших крыс потом начинали вскрывать и выяснять, в чем дело и что произошло. А что произошло? По описанию, примерно через сутки лишения сна, животные начинали есть большое количество пищи, но с большой скоростью теряли вес. На коже появлялись язвы, вылезал мех. Когда делали вскрытие, оказывалось, что весь желудочно-кишечный тракт как одна сплошная язва, там язвы желудка, язвы кишечника.

Более тщательные исследования последних лет показали, что все это, скорее всего, было результатом отключения иммунной системы, которая тоже, вдобавок ко всему, при этом выходила из строя. Но что было самое удивительное и для экспериментаторов, и для всех тех, кто читал эти работы, что был у крысы единственный орган, который практически не страдал от депривации сна. Это был мозг! Если все до этого думали, что сон - это, прежде всего, состояние, нужное для поддержания работы мозга, то эти эксперименты показали, что это, скорее всего, не так. Что мозг ухитряется сохранить свою работоспособность и целостность, независимо ни от каких состояний. Животное погибает, но мозг при этом еще сохраняется целым.

Ну и вот теперь давайте попробуем свести воедино те две истории, которые я вам сегодня рассказал. Первое, возникла гипотеза, что, во-первых, кора мозга и во сне, и в бодрствовании, возможно, занимается одними и теми же операциями. То есть кора мозга - это не специализированный компьютер, как мы сейчас хотели бы сказать, а это есть некоторый универсальный компьютер, который делает некие операции с входной информацией, независимо от того, что туда идет. Она, может быть, и не знает, что за сорт информации туда подается. Она делает с ней какую-то операцию, и тому, кто ей отправил задачу, выдает ответ. А кто же посылает задачу во сне?

Тут, собственно, и будет самое интересное. Характер ЭЭГ, которые мы пишем, вот эти волны, которые мы регистрируем, только отражают характер входных сигналов, идущих в кору. Если они ритмичные, если они синхронизированные, то мы видим волны, если они не ритмичные и несинхронизированные, не видим волны. И тогда у нас возникает вопрос: вот мы знаем результаты экспериментов по депривации сна, животные погибли не из-за того, что у них плохой мозг, а явно от каких-то существенных висцеральных расстройств.

Слово «висцеральный» – связанный с нашими потрохами. Viscera (лат.) – внутренности, все, что у нас в животе лежит, желудок, кишечник. Слово «висцеральный», которое я буду употреблять в будущем, включает все, что определяет жизнеспособность нашего тела. Не мыслительную нашу функцию, а именно сохранение нашего тела как некий живой организм. И вот тут возникла у нас простая, даже я бы сказал, примитивная и естественная идея.

Что происходит? Мозг наш как некий универсальный компьютер во время бодрствования обеспечивает нашу жизнь во внешней среде. Он получает сигналы из внешнего мира чрез глаза, уши, тело, тактильную рецепцию и т.д., для того, чтобы обеспечить наше активное поведение в окружающей среде. Но у нас есть другой мир, у нас есть внутренний мир, мир наших внутренних органов, который тоже безумно сложный, но в отличие от внешнего мира, мир наших внутренних органов не представлен в наших ощущениях. Это вопрос уже не ко мне, а скорее к конструктору нашего тела, но так было сделано, что наши внутренние органы не представлены в наших ощущениях.

Мы не чувствуем наших кишок, наших почек. Любого человека спросите, что у него внутри, он ничего вам не скажет, пока не прочтет книжку по анатомии. Но этот мир есть, он безумно сложен. Когда физиологи его изучают, становится понятно, насколько он сложен.

Чтобы не быть совсем уж голословным, я приведу такой простой пример: все мы хорошо знаем, насколько важно для нас зрение. Так вот зрительную информацию мы получаем через рецепторы, расположенные в сетчатке глаза – палочки и колбочки. Это все знают еще из школьных курсов анатомии. В глазах человека их порядка полутора миллионов. Сигналы от палочек и колбочек передаются в мозг для анализа. В результате этого анализа мы видим. Мы можем оценивать расстояния, узнавать лица и организовывать наше обычное, нормальное, зрительное поведение.

Так вот, оказалось, что только в стенках желудочно-кишечного тракта расположено столько же рецепторов, сколько в обоих сетчатках наших глаз. Эти рецепторы передают сигналы о температуре, химическом составе перевариваемой пищи, о механических изменениях там, и, видимо, о многом-многом другом, о чем мы даже догадываться не можем, потому что это не дано нам в ощущениях. Зрением мы можем посмотреть, тактильно мы можем пощупать, а что идет оттуда, мы не знаем. В мире нашего сознания не представлен наш висцеральный мир. Но поток информации, идущий оттуда, огромен, он соизмерим с потоком зрительным.

И мы предложили очень простую гипотезу. Сон – это то время, когда наш мозг переключается на анализ сигналов, приходящих от внутренних органов. Если там столько сенсоров, то не зря же они там расположены. Если они там есть, значит, они работают. Любая биологическая система устроена так: кто не работает, того нужно съесть. И если какая-то клеточка почему-то не работает, ее тут же съедают специальные другие клеточки, которые на это и сделаны, чтобы никаких бездельников в этом сообществе биологического тела не оставалось. А они все не съедены, значит, они действительно, реально работают. Если они работают, значит, эту информацию должен кто-то анализировать.

Оказалась к этому времени удивительная картина: во всей нашей огромной коре мозга нет представительства внутренних органов, они там не представлены. Совершенно нелепая картина! Как можно себе такое представить? И тогда, замечательно, все сходится одно с другим. Кора мозга у нас в бодрствовании занимается сигналами из внешнего мира, во время сна занимается сигналами из нашего внутреннего мира, от наших внутренних органов. Вот, вроде, получается гипотеза, которая позволяет все объяснить, связать одно с другим.

Надо сказать, что гипотеза, эта была довольно фантастической. Никто из физиологов представить себе такое и поверить в это не мог. Когда мы с этой гипотезой выступили, это не укладывалось ни в какие рамки классической физиологии того времени, Все считали, что кора мозга это специализированные зоны – зрительная, слуховая, соматосенсорная. У всех в сознании кора представлялась как процессор специализированный. Обычная реакция была: «Да что вы мне рассказываете! Зрительная кора сделана для того, чтобы анализировать, ориентацию линий, глубину, цвет и т.д., а вы со своими кишками какими-то, кому вообще нужны эти кишки?»

Прелесть этой гипотезы была в том, что она допускала довольно простую экспериментальную проверку. И как раз этой экспериментальной проверкой мы и занялись. Мы и сами понимали, что выглядит-то все довольно красиво, но неправдоподобно. А проверку, оказалось, сделать довольно просто.

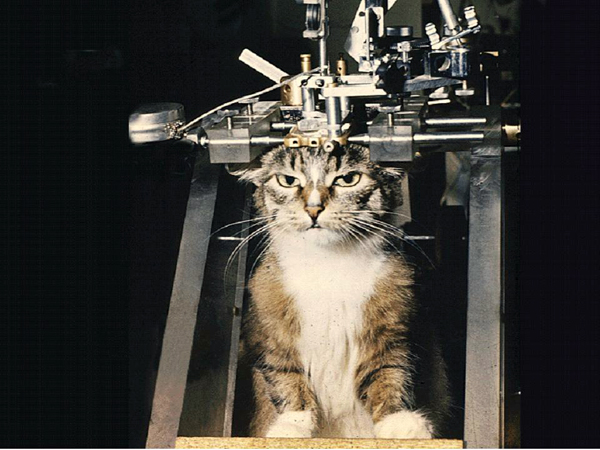

Я не объяснил, что это за красивая кошечка здесь сидит на слайде. Это наша основная экспериментальная парадигма. Животные у нас всегда абсолютно нормальные, живые, здоровые, целые. Я подчеркиваю еще, что я абсолютно не допускаю такой процедуры с домашними животными как кастрация. Я считаю, что если хозяин готов пойти на такое, он должен сначала сделать это с собой, а потом уже со своей кошечкой. Поэтому все кошки, которые у меня работают, это всегда некастрированные, нормальные кошки.

Вторая моя задача, чтобы, конечно, ей никогда не было больно, чтобы все было для нее комфортно. Кошки у меня живут по много лет, и, когда они кончают эту серию экспериментов, то с них все снимается, зашивается, и они уезжают ко мне на дачу. И там они доживают свою жизнь. Но это случается не часто, потому что кошки работают очень подолгу, и они любят лабораторию. У моих кошек есть клетка, но это их дом родной, а когда я прихожу, то открываю клетку. Кошка ходит, где пожелает. Обычно она спит у меня на столе перед компьютером.

Что тут сделано? На голове кошки установлена рамка, поставленная на ее череп. В черепе нет болевой чувствительности. Череп – это кость, в которой нет никаких чувствительных сенсоров. Поэтому на череп можно поставить рамку, которая позволяет зажать голову в станок, и при этом кошка ничего не чувствует. Кроме того, ей не нужно поддерживать голову мышцами шеи. Она быстро понимает прелесть этого положения, и соображает, что это лучшее место для сна, потому что не надо напрягать шею. Сел, тебе застегнули голову и все, можно расслабиться и спать. Все кошки в таких условиях быстро начинают прекрасно спать.

Метод был у нас первоначально разработан для экспериментов по зрению, которым мы в то время занимались. Мы регистрировали активность нейронов зрительной коры. Зрительная кора была прекрасна тем, что она была наиболее изученной зоной коры мозга, и всем всегда было прекрасно известно, что все нейроны в зрительной коре в состоянии бодрствования, естественно, реагируют на зрительную стимуляцию, и только на зрительную. И это самая-самая что ни на есть специализированная зона мозга, которая вот такая стопроцентно зрительная. И мы решили, что нашу идею надо проверять, прежде всего, на зрительной коре. Если окажется, что тут нейроны во время сна начинают реагировать не на зрение, а на кишки, это будет довольно убедительная картинка.

Мы в период бодрствования регистрировали активность нейронов. Это уже не суммарная ЭЭГ. Тут используется тонкий микро-электрод. Кончик у него один-два микрона, он погружается внутрь коры мозга, подходит близко к одиночной нервной клетке в мозге, и регистрирует его электрические импульсы.

Нервные клетки, как они устроены, что это за штука? Я не буду, конечно, рассказывать детали. Нервные клетки общаются друг с другом с помощью электрических импульсов, практически как наши компьютеры. У них есть вход, у них есть выход. На вход к ним поступают сигналы от других, соседних нейронов, выход у нейрона обычно один. Выходное волокно может идти в самых разных направлениях до какого-то другого нейрона, в другую часть мозга или в другой части тела.

Эти волокна могут быть очень длинные. Везде и всюду по ним идут просто электрические импульсы. Вы ставите рядом электрод, и вы можете регистрировать эти электрические импульсы. Так вы можете решить, в какой ситуации этот нейрон активируется, то есть, за что он отвечает, и в чем его смысл жизни. Если нейрон начинает реагировать на вашу стимуляцию, значит, нейрон в данный момент анализирует приходящие сигналы, которые вы ему даете.

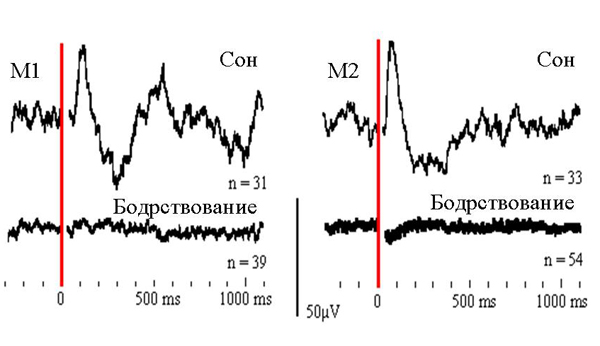

Верхняя картинка здесь, это такая запись. А вот где красная стрелочка, я в это время перед мордой кошки вожу рукой. Вы видите, нейроны зрительной коры очень бурно реагируют на это дело. Тут они молчали, а тут они все вспыхнули, их довольно много, разных, но все они вспыхнули и дружно ответили, что они действительно видят мою руку. Это самое примитивное дело, конечно, в настоящих экспериментах мы водим не руку, задачи посложнее даются. Но самое простое увидеть, что он зрительный, это вот так подвигать рукой перед мордой.

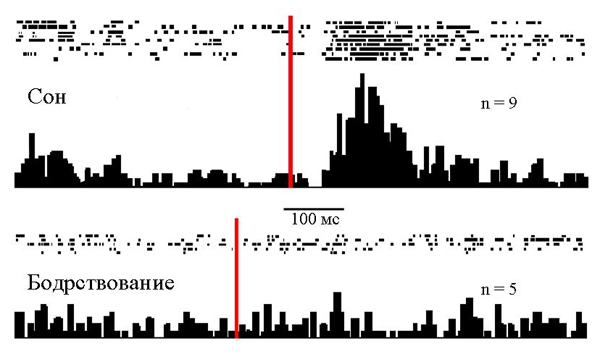

Когда мы получили такой зрительный ответ, мы оставили электрод в этом же самом месте, и дали кошке заснуть. И вот когда кошка заснула, мы током простимулировали кишечник. Предварительно кошке были имплантированы электроды в стенку кишечника, и когда кошка спала, на кишечник был дан импульс тока. Такой слабенький, что он ее не разбудил. А потом оказалось даже, что когда начинаешь ей стимулировать кишечник, она начинает спать еще глубже, что вообще говоря, исходя из этой теории, можно было ожидать. Так вот, мы в момент, отмеченный красной полоской, простимулировали ей кишечник. И вы видите, что ответ нейронов в зрительной коре оказался даже еще мощнее, чем на зрительную стимуляцию.

Вот эта картинка уже более наукообразная. В сущности, то же самое. Тут уже одиночный нейрон зрительной коры и нет зрительной стимуляции. Здесь мы только смотрим ответы этого нейрона на стимуляцию током кишечника. Вот эта красная линия, это момент стимуляции, каждая точечка на строчках - это появление одиночного импульса. Вот это идет фоновая активность нейрона, тут мы провели электрическую стимуляцию, через некоторый, так называемый, латентный период, видите, точек стало больше, то есть нейрон среагировал на эту стимуляцию.

Здесь было девять таких стимуляций проведено, когда мы все это сложили, получили вот такую гистограмму, видно, что на эту стимуляцию во время сна этот нейрон дал такой хороший ответ. А вот теперь мы кошку разбудили, и в состоянии бодрствования дали ту же самую стимуляцию на кишечник. И вы видите, что ответы этого нейрона на стимуляцию кишечника тут же исчезают, и тот же самый нейрон переключается на зрительную функцию. Зрительные ответы на этом рисунке я не показываю.

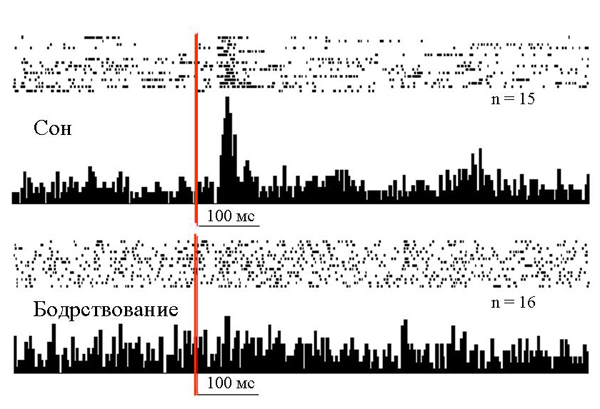

Это то же самое, но сделано не на зрительной коре, а на соматосенсорной, но результат был такой же.

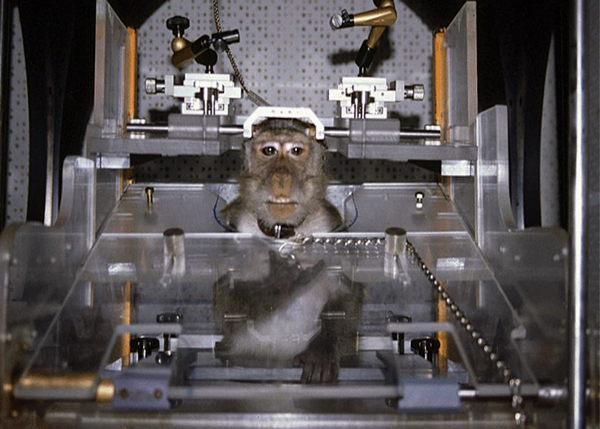

Обезьяны. Кошки от человека все-таки далеко. Можно было легко сказать: «Ну ладно, у кошки может быть и так. А уж у человека точно не так». Обезьянка все-таки более похожа на человека, и с ней можно было сделать примерно то же самое. Только здесь уже не одиночный нейрон, а другой вариант эксперимента. Можно поставить электрод, и регистрировать суммарный ответ многих нейронов. Каждый нейрон в тот момент, когда он генерирует импульс тока, генерирует еще медленные отклонения потенциала. Если их суммировать с некоей зоны мозга, то можно увидеть суммарную активность большого количества нейронов в этой части мозга. Это, так называемые, вызванные потенциалы мозга.

На рисунке представлены результаты двух экспериментов. Двум обезьянам во время сна стимулировали кишечник. Мы видим большую волну. Она отражает активацию нейронов в этой зоне мозга. Теперь мы будим обезьяну, такой же стимул даем. Вы видите, никакой волны тут нет. Таким образом, в экспериментах на обезьянах получилось в точности то же самое, что и на кошках.

Мы начали рассказывать об этих результатах, они вызвали, конечно, злобное возмущение окружающих физиологов, потому что это не лезло ни в какие ворота, и, естественно, люди старались придумать хоть какое-то объяснение, почему это не имеет смысла и почему это все полная ерунда. Первое возражение было в том, что «вы стимулируете кишечник током, это же не специфическое явление, вы делаете что-то искусственное, и то, что вы видите, тоже совершенно искусственные ответы». Возражение очень странное, особенно тем, кто был знаком с историей физиологии, поскольку большая часть информации о нервной системе получена именно методом электростимуляции. Но это ладно, это уже на совести этих товарищей можно оставить.

Я сам всегда тоже не был большим любителем электростимуляции, мне казалось интереснее все-таки все смотреть в натуральных условиях. И стремление наше было, конечно же, начать регистрировать настоящую, натуральную активность внутренних органов зверушки, например, кишечника или желудка, и эту естественную активность сопоставлять с активностью нейронов разных отделов коры мозга. Тут нам на помощь пришел Виталий Аркадьевич Багаев, к сожалению, ныне покойный.

Он тогда руководил лабораторией кортико-висцеральных отношений в Институте Физиологии им. Иван Пигарев Павлова, большой специалист, хирург, который замечательно оперировал животных. Для меня всегда была проблема, голову-то я умею оперировать, а вот полостные операции я до этого никогда не делал, и

Продолжение, часть 2

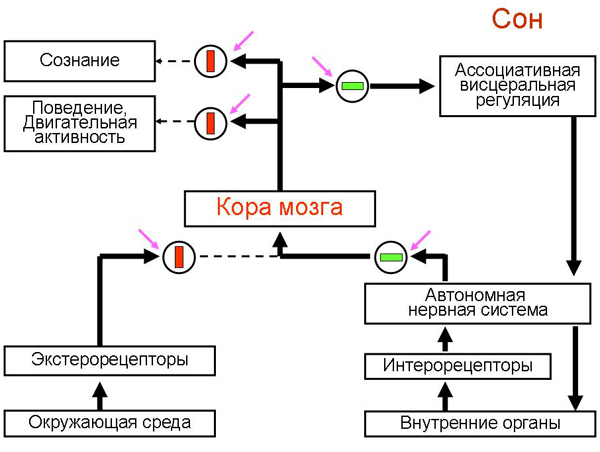

2014-05-06 12:08:54 (читать в оригинале)А во время сна у нас активно перекрываются входы из внешнего мира.

Теперь сигналы из внешнего мира в кору мозга не поступают, мы установили блок на этом пути. Но во сне на те же самые нейроны, по тем же самым волокнам, через таламус, начинают поступать сигналы, идущие от внутренних органов. Они тут обрабатываются в блоке, который мы назовем «корой мозга», но теперь результат этой обработки, естественно, не надо нам посылать на сознание и на поведение, потому что, как мы говорили, у нас внутренние органы в сознании не представлены. Эти сигналы в сознание бессмысленно посылать. Не надо их посылать и в структуры, организующие движения и поведение.

Известно, что есть специальный механизм, который блокирует выходы из двигательной коры на мото-нейроны во время сна, чтоб сигналы из коры во время сна на движение не шли. Но во время сна нужно открыть выход в некоторый отдел мозга, который назовем «ассоциативная висцеральная регуляция», и теперь обработанные в коре мозга сигналы от всех висцеральных систем будут собираться в этом блоке. Будет разрабатываться оптимальная стратегия для восстановления работоспособности того, что поломалось за прошедший день, и эти сигналы, пойдут обратно во внутренние органы, будет функционировать вот эта половина картинки.

Когда все будет в порядке и все параметры всех внутренних органов будут приведены в норму, пойдет сигнал, что можно просыпаться, и система опять перекинется в состояние бодрствования. И вот так эта система будет работать в настоящем, здоровом, хорошем молодом организме. Вмиг, очень быстро переходить в бодрость, от бодрости ко сну, и все проводящие пути будут посылать свои сигналы туда, куда нужно.

Но это бывает не часто и не всегда, и чем больше наш возраст, тем больше вероятность того, что что-то тут начнет быть не совсем в порядке. Потому что мы должны помнить, что каждое блокирующее устройство, которое стоит на этом пути, это химическое устройство. Там синтезируются определенные химические вещества, через посредничество которых может открываться или закрываться проведение по тем или иным каналам. А это уже делает их очень уязвимыми и зависимыми.

У нас чего-то хронически не хватает в еде, у нас нет какого-то вещества для того, чтобы синтезировать нужный медиатор, который работает в этой системе, его стало меньше, и этот блок стал работать хуже, и тогда, потенциально, что у нас может быть? У нас может оказаться, что сигналы, идущие от внешнего мира, начнут использоваться в управлении внутренними органами. Или может случиться, что сигналы, идущие от внутренних органов, по ошибке будут заходить в нашу зону сознания и нашу зону поведения. Вот такая прелесть тоже может быть.

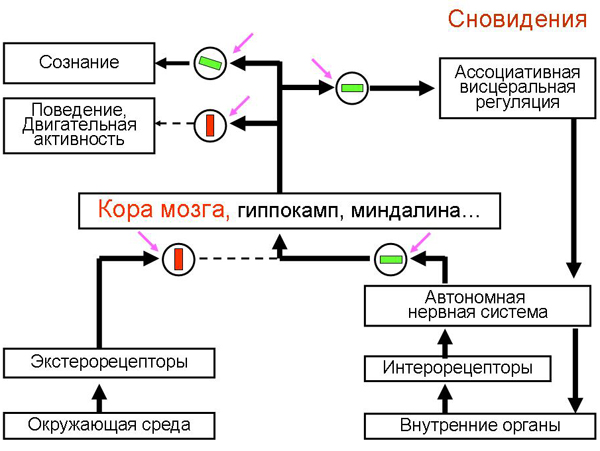

Первое, что в такой системе легко объяснить, это механизм возникновения сновидений. Достаточно представить себе, что по той или иной причине блок выхода на вентиль на пути в сознание оказался не до конца закрыт.

Связано это может быть, например, с тем, что мы были днем сильно возбуждены, не готовы спать, а все время перемалываем в голове какую-то ерунду, которая днем случилась, и поддерживаем в активности состояние сознания. И теперь, замечательным образом, сигналы, идущие от висцеральной системы, начинают забрасываться в блок сознания.

Но ведь, как я вам говорил, по нервному волокну идет электрический импульс, он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, и никто не знает, что там записано. Знает это только тот, кто его послал, и тот, кому он пришел. А так по пути это обычный импульс. И когда этот импульс приходит в сознание, он воспринимается как сигнал, пришедший из внешнего мира. И теперь вот эти самые случайные запросы сигналов из висцеральной сферы, попадающие в отдел сознания, будут вызывать у нас некие случайные, самые странные видения. А там уже дальше работает свой механизм ассоциаций.

И здесь этот блок сознания внутри наполнен своими ассоциативными связями, в которых есть свои разрешенные пути и не разрешенные пути. Эти висцеральные сигналы запустили какую-нибудь ерунду, и она начинает себе крутиться, и крутится, пока не затухнет. Тут можно много фантазировать, но скорее всего, видно, что сновидения – это момент переходного состояния, когда этот блок или не дозакрылся, или в момент пробуждения уже немножко приоткрылся. И тогда мы видим эти странные явления, называемые сновидениями.

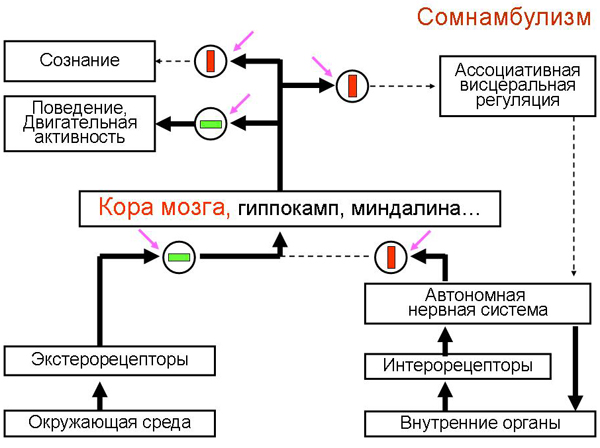

Не только сновидения объясняются легко. Интересно рассказать про такую вещь, которая тоже всем нравится. Это явление сомнамбулизма, также связанное со сном. Действительно, удивительная штука, встречается часто у мальчиков в юности, иногда сохраняется и до взрослого состояния, хотя во взрослом состоянии проявляется редко. Люди ночью вдруг просыпаются, встают и идут в самых разных направлениях. Пройти из одной комнаты в другую, могут опять лечь на коврик и заснуть. Могут выйти из квартиры и уйти на другой конец города. Когда они идут, у них открыты глаза, они не натыкаются на предметы, у них хорошо координированы движения, ничего не заподозришь.

Единственное, что они при этом не имеют никакого представления об окружающем мире, они его не воспринимают. Это единственное, чем хорош сомнамбулизм, он говорит, что сознание от движения отделено, это отдельная коробочка.

Выход на сознание у нас оказался закрыт, а поведение двигательное открылось. Мы проснулись уже, эта система работает, а сознание перекрыто.

Вопрос из зала: Красный на светофоре они не поймут?

Иван Пигарев: Красный сигнал светофора они, скорее всего, поймут. А вот осознание этого в памяти у них не останется, и, если мы его разбудим, он абсолютно не будет помнить, куда он ходил, зачем, что он при этом ощущал. Обычно, если их разбудить, они совершенно не помнят, как они сюда попали и что с ними было.

Вопрос и зала: Почему это встречается чаще в детском возрасте у мальчиков?

Иван Пигарев: Ответ на этот вопрос надо искать в биохимии вот этого переключателя. Наверное, в каком-то возрасте недостаточно созрела та медиаторная система, которая обеспечивает блок на этом пути у мальчиков. Но тут я ничего пока не могу сказать. Я говорю, что эта схема хороша тем, что она дает теорию, дает направление поиска. А дальше, конечно, искать на этом пути можно много самого разного.

Но существует и другая вещь, прямо противоположная сомнамбулизму. Это паралич сна. Тоже очень часто встречающаяся вещь. Наверное, можно сказать, что каждый испытывал это ощущения в той или иной степени. Что здесь происходит? Прямо обратная картина, проснулся человек, у него открылся вход из внешнего мира, включилось сознание, он прекрасно воспринимает окружающую среду, все видит, все понимает, но не может пошевелить ни одной мышцей своего тела, у него полная атония, и он лежит абсолютно неподвижно. Это может длиться разное время, может пройти 10 секунд, 20 секунд, минута, до 10 минут такие эпизоды бывают. Потом постепенно восстанавливается движение, человек встает и начинает нормально двигаться.

Наша схема тоже очень просто объясняет механизм возникновения паралича сна.

У нас есть блокирующее устройство на пути от моторных команд к исполнительным мышечным механизмам. Почему оно иногда открывается больше или меньше, непонятно. Похоже, что это место очень уязвимое. Есть такая болезнь, сейчас, к сожалению, ставшая очень распространенной, называется «синдром беспокойных ног».

Люди засыпают, и вдруг в момент засыпания начинают дергаться ноги. Люди не могут никак заснуть, потому что как только они засыпают, у них начинается дерганье ног. Вот это тоже связано с тем, что этот блок не закрывается достаточным образом, и как только начинают поступать сюда висцеральные сигналы, они приводят к сокращениям мышц ног. Но сейчас против этого недуга найдено хорошее лекарство, которое позволяет принять таблетку, и пройти это тяжелое состояние.

Ну вот, наверное, я думаю, что сейчас самое время поставить точку и начать отвечать на ваши вопросы.

Обсуждение лекции

Борис Долгин: Спасибо большое. Я бы сказал, что это такого своего рода коммуникативная теория сна. Вы показали, как сигналы движутся, и как из этих схем объясняются те или иные проблемы и их отсутствие. Коллеги, просьба поднимать руки и представляться для стенограммы. Я обязательно еще со своими вопросами включусь.

Вопрос из зала: Скажите, пожалуйста, во время фазы быстрого сна выключается ли связь с интуитивной висцеральной регуляцией, и вроде бы во время быстрого сна мы подключаемся к окружающей среде, сенсорно воспринимаем какую-то информацию, но при этом по-прежнему находимся во сне. Насколько мы способны воспринимать информацию во время быстрого сна?

Иван Пигарев: Во-первых, состояние быстрого сна – это состояние, когда мы наиболее отключены от внешнего мира. Быстрый сон – это состояние, когда пороги восприятия внешних сигналов самые высокие. Но, с другой стороны, быстрый сон всегда завершает цикл сна.

Стандартный цикл сна – это период медленного сна, потом он переходит в быстрый, после этого бывает короткое пробуждение. Оно может быть, а может и не быть. После этого может быть на короткое время пробуждение, потом опять медленный сон, и опять быстрый. Может быть, возврат обратно в медленный сон. Но, поскольку, в принципе, по завершению одного цикла сна возможно пробуждение, то в конце, на излете быстрого сна, есть период времени, когда, в принципе, у нас может быть связь с внешним миром, поскольку мы уже пробудились, и мы можем получать оттуда какие-то сигналы, какую-то информацию. Но это вот те самые случаи, когда описывается, что какие-то внешние шорохи, известные звуки, могут вплетаться в наши сновидения.

Это тот самый переходный период, когда начинается переключение всех путей. В это время идеальные условия для организации сновидений. Уже немножечко приоткрыты каналы для получения сигналов из внешнего мира, и, таким образом, мы что-то можем оттуда получать. Но, конечно же, идеальная ситуация, чтобы этого не было. Лучше всего спать в тишине и спокойно, в такой обстановке, где сигналы из внешнего мира не будут вплетаться в наши сновидения. Но если это иногда происходит, то это, видимо, не так трагично.

Я вам не рассказал еще об одной очень неприятной ситуации, когда в состоянии бодрствования, у нас остается открытым путь из коры в блок ассоциативной висцеральной регуляции. А это довольно частая вещь, особенно, если люди долго не спали. Если они находятся под, так называемым, давлением сна, человек хочет спать, а не может, потому что ситуация не позволяет.

У него работают уже вот эти пути в блок висцеральной регуляции, как во сне, но продолжает быть открытым и путь из внешнего мира на кору мозга, потому что жизнь не позволяет заснуть. И тогда сигналы из внешнего мира начинают закидываться в управление нашими внутренними органами. Вот это уже очень неприятная вещь. Пока в медицине они не обозваны. Мы их назвали «висцеральные галлюцинации», потому что они очень похожи по механизму, просто зеркально противоположны галлюцинациям просоночным.

Мы висцеральные галлюцинации не чувствуем, потому что мы не воспринимаем ничего, что связано с внутренними органами. Но это действительно очень опасная ситуация, потому что, когда сигналы, идущие из внешнего мира, идут как управляющие сигналы в нашу висцеральную систему, понятно, что ничего хорошего быть не может. Первое, что от этого страдает, это структуры ЖКТ. Хорошо известно, что сравнительно небольшого количества бессонных ночей достаточно чтобы получить язву желудка.

Известно, что в экспериментальных условиях, например, на крысе, можно за три часа получить язвы на поверхности слизистой желудка, если обеспечить ей интенсивный приток этих сигналов в висцеральную сферу. То, действительно, потенциально очень опасно.

Вопрос из зала: Как вы во время эксперимента определяете, что животное уже спит или бодрствует с закрытыми глазами? И как быть с млекопитающими, которые вообще не спят, например, слоны?

Иван Пигарев: Это сказка, конечно, нет никаких животных, которые не спят, просто некоторые животные спят стоя. У них специальная анатомия, так сделаны суставы, что у них «запираются» кости, и они не падают. Но, тем не менее, даже слоны периодически все-таки ложатся и спят таким же быстрым сном с полной атонией мышц, как все другие зверушки.

Вопрос из зала: Как определяем, что спит?

Иван Пигарев: Тут вот как раз на помощь нам приходит ЭЭГ. Мы всегда регистрируем активность ЭЭГ, когда начинается медленно-волновая активность, вы понимаете, что зверушка заснула. Это уже было хорошо показано многочисленными работами, что когда появляется медленно-волновая ЭЭГ, повышаются пороги для проведения сигналов на уровне таламуса. ЭЭГ - очень хороший индикатор сна, и поэтому вещь очень полезная.

Вопрос из зала: Вопрос первый, вы описали такой интересный экспериментальный случай, эти эксперименты подтверждались на людях?

Иван Пигарев: Нет, на людях нет; на обезьянах – максимум, что мы можем делать в физиологии. На людях – это уже область медицины, и это уже совершенно другие люди, которые должны это делать, которые имеют право это делать.

Вопрос из зала: Вот, например, у человека была операция на черепе, пока он выздоравливает, в него можно вживить электрод и посмотреть, что с ним происходит?

Иван Пигарев: Это можно, и это делают. Когда он выздоравливает после операции на мозге, которая вызвана была или травмой, или эпилепсией, или еще чем-нибудь таким. Экспериментально, конечно, вживлять людям ничего не разрешается. Но это могут делать, опять же, только врачи. Я думаю, что в скором времени, такие результаты будут получены.

К сожалению, эти наши результаты, которые мы получаем здесь, они еще очень малоизвестны в мире. А хорошие центры, которые умеют и имеют право регистрировать активность мозга у людей, находятся за рубежом. Например, есть одна очень интересная группа в Италии. Они оперируют много, и сейчас эти методики разработаны. Я думаю, что это дело буквально нескольких лет. Когда они узнают об этом, то им это будет очень легко и просто посмотреть.

Вопрос из зала: И второй вопрос. Есть такой миф, что Менделееву приснилась периодическая система во сне. Когда человек во сне просыпается и что-то записывает, например, стихотворение, или какую-то картинку рисует с абстрактным смыслом, это как-то можно зафиксировать? Посмотреть, что это за ритмы, что во время этого происходит?

Иван Пигарев: Посмотреть, что в это время происходит, нельзя. Потому что у сновидений есть одно удивительное свойство, в которое, с ходу, люди не могут поверить, но, к сожалению, это медицинский факт. Принципиально нет никакой возможности узнать, в какой момент снится сновидение. Это есть некоторая проблема. Она была, в свое время, очень замечательно и детально разобрана в книге американского психолога Н. Малькольма, но, даже среди многих сомнологов эта работа неизвестна, и они не могут «врубиться» в эту очень простую мысль.

Смысл в том, что состояние сна – это состояние, когда нельзя дать утвердительный ответ на вопрос «Ты спишь?». Когда человек спит, у него нет связи с внешним миром. Когда он проснулся, он может рассказать, что ему снилось. Экспериментатор может иметь дело не со сновидением, а только с отчетом о сновидении. И никто никогда не может узнать, в какой же момент сна это сновидение снилось. Мы можем сказать, что вот человек заснул, вот он проснулся, дает отчет о сновидении, значит, точно вот это сновидение было где-то на протяжении этого отрезка времени. Но когда точно оно было – узнать не дано.

Мы можем сделать более интересные вещи. Бывают случаи, когда можно документально доказать, что человек в этот момент заснул, а вот в этот момент проснулся. Период сна мог быть очень коротким. Но он при этом может дать отчет о сновидении на целый месяц, что, например, ему приснилось длительное путешествие. Но мы можем четко документально подтвердить, что вот тут он был бодрый, тут он спал несколько минут, но у него прошло сновидение на целый месяц. То есть феномен сжатия или растягивания времени в сновидениях, это вещь, которая может быть, действительно, вполне научно подтверждена. Но при этом мы никогда не можем сказать, а в какой же именно момент даже этого маленького отрезка времени на самом деле ему это сновидение приснилось. Это вещь принципиально недоступная. Точно так же, как мы принципиально не можем сказать, снятся ли сны животным. Пока животные нам не могут дать отчет о сновидениях, на этот вопрос мы ответить не можем.

Вопрос из зала: Скажите, пожалуйста, паралич сна, сомнамбулия и другие выше описанные ситуации, встречаются ли они у животных, насколько это похоже на то, как это происходит у человека?

Иван Пигарев: О животных, конечно, ничего сказать не могу, по той самой простой причине, что диагностировать сомнамбулизм можно только потому, что человек после этих хождений может дать отчет, что с ним было. Поскольку, если животное встало и куда-то пошло, мы не можем знать, оно воспринимает что-то в это время или нет, оно идет, идет, пришло, легло и заснуло. Понимало ли оно, куда шло, мы не знаем, поэтому, конечно, с этими вариантами патологии сна модель для животного представить очень трудно. Про тот же самый паралич сна животное же не скажет, оно лежит и не двигается, откуда мы можем решить, оно при этом слышит или не слышит? Может быть, у них нечто подобное и бывает, но все это попадает в ту самую категорию вещей, что с вопросами ощущений наука вообще работать не может. Это не предмет научных исследований.

Татьяна Карышева: Спасибо за лекцию. Вопрос: Сохраняют ли нейроны коры постоянную связь с отделами, например, кишечника? Или сегодня одни нейроны будут реагировать на активность той же части кишечника, а завтра другие? Это первый вопрос. А второй, что делать с животными, у которых нет коры? Рыбы, беспозвоночные.

Иван Пигарев: Первый – самый простой вопрос. Тот же самый нейрон. Нет, конечно, мы можем регистрировать один нейрон в течение одного нашего эксперимента, который идет часов 5-7-8-10, но непрерывно. А в конце эксперимента мы, с той техникой, которую мы сейчас применяем, всегда вынимаем электрод из головы зверушки. Поэтому, что будет с этим нейроном дальше, я сказать не могу.

Я могу только сказать, что даже тот нейрон, который на протяжении какого-то довольно длительного периода времени в этом эксперименте давал совершенно четкую замечательную связь с активностью, например, перистальтики кишечника, в какой-то момент внешне хорошего медленного сна может перестать давать эту связь. И он будет потом заниматься некоей другой деятельностью, которая внешне ничем не отличается, он так же будет иметь «сонную» фоновую активность. Потом может пройти какое-то время, полчаса - сорок минут, и у него опять возникает связь с этим органом.

Татьяна Карышева: Этот же самый нейрон?

Иван Пигарев: Да, то есть он в какой-то момент подключается, в какой-то может выключиться, потом опять подключится к тому же точно участку висцерального органа. Что он делает перед этим? Пока трудно сказать. У нас есть простенькое модельное представление, что некая зона коры занимается сканированием нашего тела во время сна, она начинает просматривать кишечник, начиная от желудка, и просматривает его вдоль. Потом переключается на другой орган, потом на третий, потом все тело просмотрела, и это завершился цикл сна.

И второй ваш вопрос про животных. Это тоже интересный вопрос, конечно. Я не оговорил этот момент. Название «Кора» – это условность, это некоторый центральный отдел нервной системы, можно это более обще сформулировать так. Определение сна, которое я сейчас склонен давать: сон – это то состояние организма, когда центральные отделы нервной системы переключаются с анализа сигналов, поступающих из внешнего мира, на анализ сигналов, поступающих от внутренних органов. А что у них за центральные отделы, это уже зависит от зверушки. Мушка дрозофилы сейчас, например, один из очень распространенных объектов изучения сна. Она тоже спит, замечательно спит.

Главное, так же реагирует на снотворное, как и люди. На ней сейчас сканируют вещества на их снотворную принадлежность, потому что легко собирать огромный материал. Ты посадил тысячу мушек, все автоматизировано, они сидят в пробирках, легко, регистрируется их сон просто по звуку, очень удобно. Но, конечно, у них нет ЭЭГ, у них нет этих волн, у них все другое. Но вот то, что у них происходит то же самое, и к центральным отделам их нервной системы по очереди подключаются внешний и внутренний мир, очень вероятно.

Вопрос из зала: Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос такой: как, с точки зрения вашей гипотезы, вы рассматривает феномен людей в вегетативном состоянии, которые могут десятилетиями сохранять жизнь при мертвой или, по крайней мере, электрически неактивной коре, и вполне исправной работе всех висцеральных органов?

Иван Пигарев: Это интересный, сложный, и очень большой вопрос. Можно ответить на него очень легко и просто. Такие случаи, когда мы получаем вегетативное состояние, они могут выдерживаться в исключительно искусственных ситуациях. Если мы

Продолжение, часть 3

2014-05-06 12:07:25 (читать в оригинале)Вопрос из зала: Спасибо за лекцию. Что насчет опытов депривации сна, можем ли мы спать одним полушарием? Как у дельфинов.

Иван Пигарев: На дельфинах, как раз, эти опыты ставили. Что там было получено, что если депривировать сон в одном полушарии, то отдача сна через другое не бывает. У сна есть такое свойство – отдача сна. Если вы, например, просто лишаете человека сна на какое-то время, а потом говорите «спи», то он будет спать дольше, чем обычно, потому что он компенсирует этот утраченный сон.

Этот эффект отдачи очень важный, это так называемый гомеостаз сна. И на дельфинах это проверяли. Оказалось, что если ему депривировать сон в тот период, когда он спит одним полушарием, то у него отдача будет только в этом же полушарии, а в другом нет. Другое полушарие ведет себя независимо, и у них нет межполушарной взаимопомощи. Вот, наверное, все, что про дельфинов в этом плане известно.

Вопрос из зала: Объясните, как работает механизм сна на примере, скажем, молодой мамы, которую бессонница не мучит, ее пушкой не разбудишь, но, стоит ребенку в коляске закричать, сразу просыпается.

Иван Пигарев: Все я вам не расскажу опять же, потому что про маму особенно сложно, но что известно на этот счет в данный момент? Есть часть мозга в височной коре, куда, прежде всего, приходит слуховая сигнализация. На этой коре есть представительство разных частот, низкие звуки представлены в одном месте, высокие – в другом. И вот известно, что когда начинает развиваться сон, он начинает развиваться с зоны представительства низких тонов, а кусочек представительства зоны, где представлены высокие тоны, вообще может никогда не засыпать.

И это тот самый сторожевой кусочек, почему у нас все будильники на часах сделаны очень писклявыми, высокочастотными. Выбраны как раз те частоты, которые практически не засыпают, а если и засыпает, то у них все равно пороги восприятия достаточно низкие, их легко разбудить. Не исключено, что высокие тоны пищащего младенца, они как раз попадают и в эту зону тоже. Но нельзя исключить и процесс более сложный, что происходит узнавание всяких звуков и какой-то пункт сторожевой остается все-таки по-другому работающим. Я не хочу сказать, что я могу все объяснить.

Вопрос из зала: Спасибо большое. У меня три вопроса. Действительно ли вы считаете, что большую часть дня автономная нервная система может на что-то реагировать, все работает нормально, а потом требуется буквально сознательное их вмешательство. То есть те же зоны мозга совершают сознательное действие, они же, получается, относятся к нашим внутренним органам. Это первый вопрос.

Иван Пигарев: Давайте по очереди, а то я забуду первый вопрос. Нет, откуда взялась идея, что это сознательно происходит, я не знаю. Я как раз говорил, что сознание у нас выделено в совершенно отдельную коробочку, и это проблема только одного блока, а все эти переключатели все никакого сознания не требуют, и кора в первую очередь. Поэтому там все осуществляется абсолютно без вовлечения нашего сознания. Переключения на обслуживание внутренних органов происходит, конечно, не по нашему внутреннему решению, что пора переключиться, а по другому очень простому механизму. Хотя уже сейчас ясно, что он не очень простой, но в основе его лежит очень простая вещь. У нас в каждом висцеральном органе есть сенсоры, которые оценивают параметры работы этого органа, и есть генетически заданные нормы для этих параметров.

Если выходишь за эти нормы, это уже alarm, тревога. Когда параметры любого из наших висцеральных органов выходит за эту норму, возникает сигнал тревоги, который человеком или животным расценивается как усталость. Мы все знаем, что такое «устал». Это значит, что уже большое количество таких вот компораторов, сравнивших реальную ситуацию с генетически заданной, говорят, что у нас рассогласование, и желательно это рассогласование убрать.

Дальше начинается каскад очень интересных оценок, но это отдельная сказка, это на целую отдельную лекцию. Как это работает у нас? Тут вовлекается уже не кора, а другие структуры, в том числе, эмоции. Вообще говоря, стало понятно, как это все работает, но это требует большого круга других вопросов, которые надо рассматривать. Но определенно сознание в этом роли не играет.

Вопрос из зала: Второй вопрос, созвучный. В длительных фазах все отделы мозга четко прослежены, циклы всякие, зоны сетчатки, и мозг уже по этим сигналам восстанавливает то, что мы видим. А у вас, как я понял, исследование все-таки шумовых эффектов, дерганье током. Даже проследить хотя бы движение...

Иван Пигарев: В тех, что мы делали, пока нет. Если вы знакомы с физиологией зрения, то я вам примерно могу сказать, что наши знания об этой системе сейчас находятся примерно на уровне той эпохи, когда были зарегистрированы первые вызванные ответы в коре на вспышку, которую давали в глаза испытуемому. Было известно, что из глаза идет проекция зрительная, приходит в затылочную кору, и там можно увидеть зрительный ответ. Вот примерно на таком уровне знания мы находимся сейчас в нашем понимании того, как работает анализ в коре висцеральных входов.

То, что вы говорите, можно со временем будет исследовать, я не уверен, что с этого имеет смысл начинать, потому что, если заниматься этим вопросом, то есть более актуальные, более важные и интересные вопросы на первый шаг. А потом, со временем, можно добраться и до этого. Но здесь есть одна трудность во всем этом, которую хорошо понять и почувствовать. Чтобы ее почувствовать, у меня есть такая притча-символ.

Нам заниматься исследованием управления сном и управления висцеральными системами - это примерно то же самое, что врожденно-слепому человеку исследовать зрительную систему. Это то же самое. Если человек не имеет зрительного восприятия, ему очень трудно заниматься изучением организации зрительной системы. Мы не имеем ощущения висцеральных органов. Поэтому нам безумно трудно пытаться дать ответ на вопрос «а что там происходит?». И мы не знаем, что там происходит.

Мы можем заниматься сначала тонким изучением процессов, идущих в кишечнике. В этом месте сейчас большой прогресс и очень много сделано. Но, к сожалению, эти работы были сделаны все на отрезанном кусочке кишечника, про него много известно. Сейчас мы пытаемся наводить мосты с ними. В кишечник идут проекции, например, от висцерального ганглия, а тот ганглий имеет связь с корой через спинной мозг. Но что там происходит? Опять же, мы не знаем. Мы же не знаем, что им нужно. Это для нас огромная совершенно темная пропасть. Мы можем оценить, насколько она сложна, но совершенно не можем себе представить, на что там имеет смысл, прежде всего, обратить внимание.

Вопрос из зала: Каково влияние на человеческий организм мобильных и wi-fi сетей?

Иван Пигарев: Ну, про все части организма я сказать не могу, я могу пока отвечать только за свой сон. Исследований влияния и мобильных телефонов, и wi-fi диапазонов на сон проводилось очень много, и в половине случаев что-то видят, в половине случаев ничего не видят. Во всяком случае, ничего критического и непосредственно опасного определенно на данный момент не наблюдается. Но, естественно, отдаленные последствия этого могут быть скрыты, мы же не знаем, может быть, через 50 лет после этого все возьмут и вымрут дружно.

Борис Долгин: Ну, это оптимистический сценарий.

Вопрос из зала: Скажите, пожалуйста, а можно на переключатели сознания влиять?

Иван Пигарев: Можно, конечно. Наркоз этим занимается.

Вопрос из зала: И засыпать можно себя научить?

Иван Пигарев: Засыпать себя научить можно, есть много систем аутотренингов. Даже не зная эту схему, можно это сделать довольно эффективно.

Вопрос из зала: В продолжении к тому вопросу. Есть аутотренинги, которые говорят, что во сне можно управлять внутренними органами. В вашей схеме я не вижу этой обратной связи. Восточные практики говорят, что можно управлять сознанием и сном, даже были эксперименты, которые действительно говорят, что сознание может лечить их. В вашей системе вот этой обратной связи орган-сознание, нет. Это случайность?

Иван Пигарев: Нет, это не случайность, конечно же. Тут, я всегда говорю, что лучше сначала получить результаты некоторого эксперимента, у которого я могу оценить качество постановки, результаты. Насчет сознательного управления внутренними органами. Во-первых, будем говорить, что они «говорят, что они могут это делать», не во сне, а как раз в состоянии бодрствования, то есть когда сознание у них работает. Это некие реакции, направленные на управление некоторыми реакциями внутренних органов. Это действительно известно и продемонстрировано многими экспериментами, и делается довольно просто.

Даже по самому примитивному механизму условного рефлекса можно легко в состоянии бодрствования научиться замедлять сердце, ускорять сердце, это сделать можно. А то, что вроде бы умеют делать йоги, у меня даже нет особого скепсиса на этот счет, может быть, можно. Если всю свою жизнь положить на то, чтобы научиться контролировать вот эти переходящие вентили. К ним ко всем есть довольно большое количество нервных волокон, и возможно, что, в конце концов, можно найти пути «взлома этой системы».

Если всю жизнь сидеть и смотреть, и смотреть в одну и ту же точку, и капать, капать, капать, можно пробить какой-то путь. У вас может сложиться иллюзия того, что вы чем-то управляете даже, но зачем это делать, это непонятно. Во-первых, наше сознание настолько чахло по сравнению со сложностью проблем управления внутренними органами, что оно может там только портить. Оно ничего починить там не в состоянии.

Вопрос из зала: Все, что вы рассказали, у вас очень красиво получается. Почему вы говорите, что это гипотеза, а не закон?

Иван Пигарев: Весь это комплекс сейчас называется «висцеральная теория сна». Она была гипотезой, когда не было экспериментов. Когда было проведено большое количество экспериментов, я сегодня вам, естественно, рассказал только небольшую часть того комплекса экспериментов, который делался для исследования этого вопроса. Теперь мы говорим, что да, пожалуй, есть основание говорить о том, что есть висцеральная теория сна. И для меня главный аргумент в её пользу - способность этой схемы не только объяснять, но и предсказывать многие явления.

И вот для проверки предсказаний ставились эксперименты. Причем эти эксперименты абсолютно нетривиальные, которые никогда бы в жизни не пришли в голову, если бы не иметь эту схему в голове. И совершенно поразительным образом предсказания работают, и вроде все в эту систему укладываются. Но я всегда жду, что когда-то наступит момент, когда что-то не будет укладываться, и схема потребует усложнения, доводки и усовершенствования. Это же, в общем-то, самый первый шаг на этом пути. Но вот сам этот момент, то узкое место, что на одни и те же пути могут сливаться сигналы, идущие из внешнего мира и из внутренних органов, я думаю, что это вещь очень принципиальная, очень важная.

И прежде всего, для медицины, потому что становятся понятны механизмы многих психосоматических заболеваний. К ним совершенно не было подхода, а сейчас прямо можно анализировать эту схему и смотреть, где мы можем искать объяснение этого. Например, было непонятное явление укачивания, или космическая болезнь движения, почему космонавты страдают в невесомости. Из этой схемы этот механизм становится абсолютно прозрачным и простым, и становится понятно, как это делается, и можно предлагать варианты, как с этим бороться.

Борис Долгин: Видимо, даже делать прогнозы, потому что они могут быть получены в результате этих экспериментов.

Иван Пигарев: Да, она позволяет делать прогнозы и уже сделала довольно много прогнозов.

Борис Долгин: Ну да, эксперимент, в каком-то смысле, всегда – производное теории. И в этом смысле оригинальная интересная теория, конечно, продуцирует эксперименты. Большое спасибо!

|

| ||

|

+445 |

493 |

Media_Sapiens |

|

+436 |

453 |

RuSSianIdIoT |

|

+399 |

545 |

Литературное кафе "ИСКУССТВО" |

|

+397 |

445 |

Agnoia |

|

+392 |

440 |

Hiddenattack |

|

| ||

|

-1 |

40 |

Тысяча_и_одно_кимоно |

|

-2 |

39 |

Йолло Пуккі - друг усіх дітей |

|

-2 |

15 |

Nobody's perfect |

|

-6 |

35 |

БлокNOT |

|

-7 |

5 |

Б_Кролик |

Загрузка...

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.