|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Mila111111/Записи в блоге |

|

Mila111111

Голосов: 4 Адрес блога: http://www.liveinternet.ru/users/mila111111/ Добавлен: 2007-11-11 12:39:13 блограйдером Free_project |

Тонкий мир: вызывание стихий

2015-06-08 15:41:39 (читать в оригинале)Тонкому миру как пространству действия в мифологии славян — «не повезло» в современной науке: его трудно объективировать, а потому он как бы и не существует для нынешнего научного знания. Попытки его описания, предпринимаемые отдельными учеными, наталкивались не только на стену отчуждения со стороны научного сообщества, но и на периодические кампании «борьбы с лженаукой», предпринимаемыми то в одно, то в другой стране.

Разумеется, преследование очевидцев со стороны остального научного сообщества неразумно. Гораздо умнее было бы попытаться накопить твердо проверенные факты с тем, чтобы потом дать не просто разумное, но предельно научное объяснение.

Ведь дали же, в конце концов, объяснение и молнии, и цунами, и вытаиванию изо льда неповрежденных туш мамонтов, чье мясо охотно поедают собаки, и даже падению камней из космоса на Землю. Так что попытаемся проследить некоторые факты, связанные с тонким миром и попытаемся понять не только их роль в мифологии, но и возможную причину их появления с точки зрения современной науки.

Понятие тонкого мира

Я пытался дать такое понимание в качестве небольшой словарной статьи для «Энциклопедии Кирилла и Мефодия», однако главный редактор издания нашла эту статью слишком экстравагантной для такого рода литературы и отклонила ее. Но для читателя я дам ее целиком.

«Тонкий мир — реальность, признаваемая мифологическим сознанием. В терминологии современных экстрасенсов обычный физический мир (не только вещество, но также электромагнитное и гравитационное поле, а также сильное и слабое ядерное взаимодействие) считаются плотным миром. Ему противостоит тонкий мир, который подразделяется на эфирные, астральные и ментальные тела, а также еще более тонкие сущности. Полагают, что контакт с божествами осуществляется на уровне астральных тел, а не в физическом и не в эфирном мире.

Физика как наука пока не располагает приборами для измерения тонких энергий, и потому все данные об этих мирах считаются ненаучными или даже лженаучными. Благодаря широкому применению в ХХ веке различных маятников и рамочек (все эти приборы являются усовершенствованной веточкой лозы, с которой древние лозоходцы могли находить подземные руды, пустоты и грунтовые воды), чувствительные люди (не обязательно экстрасенсы) могут сделать наглядным существование наиболее плотной из тонких энергий — эфирную. Выяснилось, что эфирная энергия образует сгустки поля на некотором расстоянии от физического тела, так называемую ауру. Аура повторяет внешнюю форму тела, хотя несколько скругляет углы. Ауры повторяются через некоторое расстояние, становясь все крупнее, округлее и слабее, хотя могут быть зафиксированы на огромном удалении от своего источника. Ауры от неживых предметов находятся на расстоянии 10-15 см друг от друга, а первая аура — от источника; ауры от животных и человека составляют от полуметра до десятка и более метров. Экстрасенсы во время работы могут увеличивать расстояние между их собственными воздействующими на пациента аурами от десятка сантиметров до десятка метров.

У человека существует семь явных источников эфирных энергий — чакры, самая верхняя из которых находится над темечком, а самая нижняя — в промежности. Их мощность различна, поэтому суммарный вид ауры человека напоминает вид дубового листа. При заболеваниях вид ауры искажается: в начале заболевания энергии больным органом излучается больше обычного, а при поражении органа или его утрате — меньше. На этом основана как диагностика заболеваний, так и коррекция общего вида ауры; полагают, что после гармонизации ауры заживление идет быстрее. На этом принципе основана лечебная экстрасенсорика. Напротив, протыкание ауры ведет к истечению эфирной энергии из организма, что заканчивается болезнью (сглаз) или даже смертью (порча). Это — вредоносная магия. Ее производят обычно ведьмы и колдуны.

Эфирные энергии исходят также от Земли и из космоса; в местах наибольших истечений строят храмы. Весьма много эфирной энергии выделяется человеком во время молитвы; часть этой энергии оседает на стенах храма, иконах и утвари; о таких вещах говорят, что они намоленные. Чем дольше вещь находилась в поле космических или человеческих энергий, тем более она намолена. Совокупность всех энергий храма называется благодатью. Священные камни представляют собой природные источники больших эфирных энергий, поэтому они с древности почитались верующими.

Ауры обладают инерцией во времени: при смещении физического тела они некоторое время существуют на том же месте (от неживых тел до получаса и долее), уменьшаясь в размерах со временем до полного исчезновения. Более тонкие тела обладают еще большей инерцией во времени. Так, полагают, что после смерти человек его эфирное тело разрушается к девятому дню (вторые поминки), его астральное тело — к сороковому дню (третьи поминки), и его ментальное тело — к концу года (четвертые поминки); более тонкие тела бессмертны.

Эфирные энергии священных камней и ликов на протяжении долгого времени могут оказывать весьма сильные материальные воздействия: приводить к растрескиванию стен и обрушению кровли в местах своего содержания, либо к собственному перемещению».

В постсоветское время я постарался ввести данное понятие в научный оборот одним из первых, опубликовав соответствующую статью в журнале РАН (ЧУД, с. 84-92).

Материал Алексея Приймы

Одним из исследователей таинственных явлений можно считать Алексея Константиновича Прийму. Он полагал, что рассказы о нечисти имеют под собой некоторую материальную основу, и попробовал сделать эксперимент. Вот его описание: «В строгом соответствии с рекомендациями, содержащимися в быличках о гаданиях на росстани, я поставил эксперимент в ночь на Ивана Купалу. Контактная процедура осуществлялась мною за околицей одной из крохотных деревень, затерявшихся в густых лесах Подольского района Московской области.

Полная луна висела в безоблачном небе среди мириадов звезд, точно гигантский прожектор, освещая все и вся окрест. Свет луны был столь ярок, что я отчетливо видел свою тень, убегавшую от ног к обочине грунтовой дороги. Тень ныряла в ее кювет и пропадала там.

Проселочная эта дорога тянулась по окраине колхозного поля, засеянного рожью, вдоль околицы деревни. За нешироким полем стоял угрюмой стеной лес. Ни одного огонька не заметил я в окнах ряда бревенчатых изб, растянувшихся возле той дороги безмолвной шеренгой. Деревня спала глубоким сном.

Тишина стояла такая, что я невольно напряг слух, вслушиваясь в нее, очарованный сонным безгласием ночи, ее беспредельностью. Спала не только деревня — в сон было погружено все вокруг.

В нескольких шагах от того места, где я стоял, проселочная дорога пересекалась с другой дорогой, выбегавшей ей наперерез из леса, на окраине которого расположилась деревушка. Пересечение дорог и было росстанью, которая слегка приванивала серой.

Бросив взгляд на свои наручные часы, я убедился, что прибыл к месту проведения эксперимента без опоздания. До полуночи оставалось несколько минут. В правой руке я сжимал в тот момент длинную осиновую палку; на левом плече висела дорожная сумка.

Я скинул сумку с плеча и извлек из нее сверток. Встряхнул им в воздухе. Сверток, опадая белыми складками, развернулся в полотнище, и в руках у меня оказалась белоснежная простыня. Сумка полетела в сторону. Встав строго в центре росстани, я ткнул осиновую палку в дорожную пыль и медленно очертил вокруг себя «магический круг». Потом отбросил палку и, накинув подобно плащ-палатке простыню на себя, улегся лицом вниз на перекресток дорог. И раскинул в стороны руки. По моим расчетам, сделал я это строго в ту минуту, когда наступила полночь. Хотите — верьте, хотите — нет, но почти в ту же секунду подул ветер!

Поначалу слабым и теплым сквознячком, ласкающим щеки, он облизнул мое лицо и пошел легчайшими порывами полоскать колосья ржи на поле, наполняя торжественную ночную тишину их негромким шуршанием. Сквознячок пронесся надо мной, прошелестел над полем и нырнул в видневшийся за ним лес, где, казалось, навеки сгинул. Но вот он возник опять. Мягко огладил щеки, а потом, словно рассердившись, шлепнул по ним, будто ладошкой, тугой воздушной волной. Его дыхание из секунды в секунду крепло. Ветер набирал силу.

И тут я услышал гул, который — у меня дух захватило! — шел не откуда-нибудь, а из-под земли. Ну, словно бы в земных недрах вдруг заработал мощный электромотор. Мне стало страшно. Всячески охолаживая себя, я вслушивался в подземный акустический феномен в надежде расслышать что-нибудь еще помимо непрерывного гула. Ничего не расслышал. А ветер все усиливался и усиливался.

На четвереньках, припадая грудью к земле, я сполз с росстани в кювет дороги и замер там, ошеломленный случившимся. Росстань между тем продолжала гудеть! Даже из кювета я ясно слышал ее грозный голос. Волосы у меня на голове зашевелились, и я, рванув с плеча простыню и забыв обо всем, ринулся в ночную мглу прочь от этого чертова перекрестка.

Стоило мне отбежать от него на 20-30 шагов, как шквалистый ветер, гулявший над росстанью, над дорогами, вдруг куда-то сгинул. И на росстани, и окрест опять наступила тишина. Ветер, а с ним и подземный гул исчезли, как ножом обрезанные. С полуночных небес ниспадал на землю покой. Как по мановению волшебной палочки, все вокруг погрузилось в глубокий беспробудный сон. Все замерло. Лишь на другом конце деревни тявкнула пару раз собака — потревоженная, наверное, пронесшимся над деревенькой ветром — и замолкла, успокоившись.

Единственным напоминанием о том, что тут только что колобродили малое время воздушные стихии, было облако пыли, аномально вздувшееся именно и только над скрещением дорог. В пепельном лунном свете оно оседало рваными клубами, серыми и мглистыми. Я глядел на облако с почтительного расстояния.

Когда оно более-менее рассеялось, я осторожно подошел к росстани, чтобы подобрать валявшуюся рядом с ней в кювете простыню. И, наклонившись за простыней, поперхнулся и закашлялся. От росстани, или если угодно, из росстани шел не просто сильный, а сильнейший запах серы!» (ПРИ, с. 91-93).

Таков был эксперимент. По желанию экспериментатор вызвал сильный ветер и запах серы, поступив так, как мог бы поступить чародей. Интересно, что никаких молитв или заклинаний он не произносил, а просто выполнил некоторые предписания, известные тем людям, которые изучают славянскую мифологию. При этом он сделал некоторые выводы: «Кратко обобщим результаты моего эксперимента. Итак, на практике попробовал и контактную методику «лежания крестом» на перекрестке, от которого до начала эксперимента исходил, замечу, лишь слабый, едва уловимый серный запашок. Я опробовал эту методику в урочный день и час, подсказанный быличками… В ходе опыта, поставленного мною на самом себе в полевых условиях, были доказаны две важные вещи. Первая. Русские былички о гаданиях на росстани несут в себе информацию, отнюдь не высосанную из пальца. И вторая. Проведенный эксперимент недвусмысленно показал, что контакт с некими неведомыми силами нечеловеческого уровня, инициируемый человеком-исследователем, в принципе возможен. Бывают, стало быть, обстоятельства, при которых ситуация контакта возникает — вот, согласитесь, поразительная вещь! По воле человека!» (ПРИ, с. 93).

В.А. Чудинов

http://nashaplaneta.su/blog/tonkij_mir_vyzyvanie_stikhij/2015-06-08-74290

Таинственный «зеленый луч» фиксирует камера наблюдения у вулкана Сакурадзима

2015-06-08 15:37:20 (читать в оригинале)В видео ниже вы увидите таинственный "зеленый луч", зафиксированный камерой в Киото, наблюдающей вулкан Сакурадзима. Это явление длилось в течение 4 минут, но есть более короткий период появления и более длинный. Ссылки на камеру наблюдения даны ниже.

Примечание. Когда вы впервые запустите камеру в Киото все, что вы увидите, будет черный экран. Но спустя каждые десять минут, плюс-минус пару минут, появляются эти зеленые, как лазер лучи и устраивают небольшое световое шоу.

Некоторые предполагают, что это действительно лазерный луч определенного типа и его используют в научных целях. Но я не нашел каких-либо официальных заявлений, говорящих, что это на самом деле так.

Добавление к комментарию видео. Я получил по электронной почте сообщение, что прошлой ночью также наблюдали зеленый луч. Дальнейшее исследование показало, что подобное происходило несколько с середины мая. По крайней мере, я нашел твиты об этом на сайте Portal Mie, где есть также изображения этого зеленого луча, зафиксированное в период с 19-го и по 20-ое мая.

Портал также задается вопросом: что это?

Ccылки на видео:

http://webcams.volcanodiscovery.com/Sakurajima

http://webcam-svo2.pr.kyoto-u.ac.jp/local/camera.html

http://nashaplaneta.su/blog/tainstvennyj_zelenyj_l...a_sakuradzima/2015-06-08-74318

Желеобразное существо обнаружили в Тайване

2015-06-08 15:32:02 (читать в оригинале)Ученые обсуждают снятое на Тайване видео загадочного живого существа похожего на текущую по полу желатиновую массу, покрытую слизью. Сперва можно подумать, что это дорожка пролитой густой зеленой краски, но приглядевшись замечаешь, что она двигается в определенном направлении, затем из ее рта выскакивает длинный и очень тонкий розовый язык.

В том, что это действительно какая-то живность убеждаешься, когда зеленая лента вдруг резко поднимает голову и заглатывает обратно свой огромный язык. Ученые считают что скорее всего это редчайший экземпляр ленточного червя.

Желатиновое ярко зеленое создание двигается так, что не оставляет после себя на бетоне никакого следа. Самыми впечатляющим выглядит выброс из него розового языка. Возможно, он выбрался на сушу из находящегося рядом океана. Обычно ленточные черви длиной всего в несколько миллиметров, но известно, что в некоторых случаев они вырастают до потрясающих размеров. Ученые говорят о существовании таинственной разновидности червя длиной почти в 50 метров и называют его самым длинным живым существом на Земле.

И действительно, некоторые ленточные черви имеют зеленую окраску, а также могут быть красноватого, желтого и оранжевого оттенка. И еще они знамениты своим языком. Его длина может превышать размер тела червя. С помощью этого стреляющего языка неповоротливый червь захватывает добычу и в некоторых случаях использует яд, выделяемый языком. Правда, специалисты не уточняют, опасен ли этот яд для человека.

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-08-80645

И действительно, некоторые ленточные черви имеют зеленую окраску, а также могут быть красноватого, желтого и оранжевого оттенка. И еще они знамениты своим языком. Его длина может превышать размер тела червя. С помощью этого стреляющего языка неповоротливый червь захватывает добычу и в некоторых случаях использует яд, выделяемый языком. Правда, специалисты не уточняют, опасен ли этот яд для человека.

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-08-80645

Выразительные портреты животных, раскрывающие всю палитру "человеческих" эмоций

2015-06-08 15:28:14 (читать в оригинале)

Выразительные портреты животных, раскрывающие всю палитру "человеческих" эмоций

Многие воспринимают животных как

существ равных человеку. Винсент Лагранж, фотограф из Антверпена,

Бельгия, запечатлел человеческую сторону животных в выразительных

портретах. "Я попытался сфотографировать животных как людей, отображая

их эмоции и человеческие черты". Действительно, настроение этих

портретов заставляет нас заглянуть в глаза этих животных, увидеть их

внутренний мир. Стоит отметить, что процесс съемки выдался непростым,

ведь животные ни секунды не могли усидеть на месте.

http://planeta.moy.su/news/vyrazitelnye_portrety_z...skikh_ehmocij/2015-06-08-43879

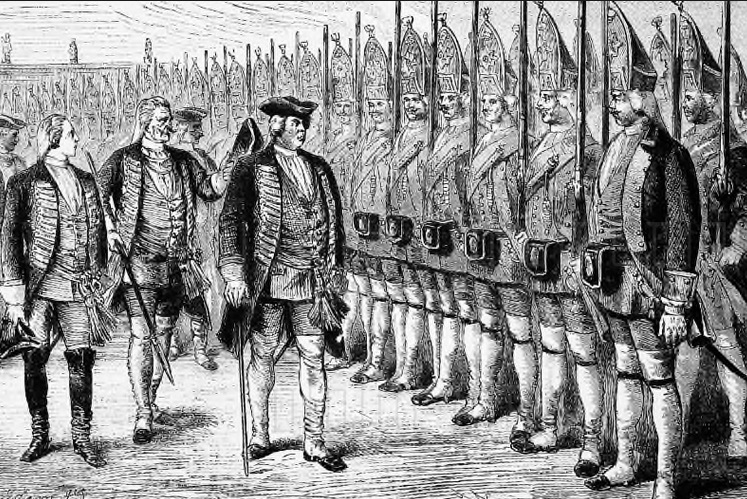

Как Петр Первый прусскому королю Фридриху великанов дарил

2015-06-08 15:18:36 (читать в оригинале)

Во время Северной войны (1700-1721), в период с 13 по 17 ноября 1716 года Петр 1 и Прусский король Фридрих-Вильгельм 1 в Бабельсберге вели переговоры о союзе против Швеции, при этом Петр обещал Фридриху-Вильгельму отдать в его пользу все земли, какие будут завоеваны на севере Польши, которые в то время принадлежали Швеции (Мекленбург, Померания).

Расщедрившийся Фридрих-Вильгельм решил тогда вручить могущественному царю Петру, которого начала признавать вся Европа (в том же году он командовал объединенным союзническим флотом), детали неоконченного Янтарного кабинета, который Фридрих - Вильгельм считал доказательством "порочной склонности своего отца - Фридриха 1 к роскоши".

При этом к деталям Янтарного кабинета была присоединена роскошная увеселительная яхта "Либурника" - еще одна причуда Фридриха 1, которая была новому прусскому королю без надобности, так как он не интересовался предметами роскоши и искусства.

Яхта эта была настолько в плохом состоянии, что только через три года, после ремонта, она дошла до Санкт-Петербурга. Там она некоторое время стояла у Зимнего дворца. В 1740 году она была переименована в "Корону".

В свою очередь Петр знал о страстном увлечении Фридриха-Вильгельма великанами, которых он собирал себе со всей Европы и создавал из них свою гвардию, и подарил ему 55 отборных русских гренадеров. Однако ждать этого подарка Фридриху Вильгельму пришлось больше года. Этих гренадеров вместе с токарным станком и деревянным кубком, лично вырезанным Петром, в октябре 1718 года представил и поднес в качестве презентов Фридриху-Вильгельму-1 камер-юнкер Толстой в присутствии графа Головкина. Этому подарку Фридрих Вильгельм очень обрадовался.

Верный брат и друг Фридриха-Вильгельма - царь Петр, неоднократно дарил своему прусскому куму великанов для пополнения его Гвардии. Сохранившиеся в архивах документы показывают, что таким образом Фридриху - Вильгельму досталось 248 русских солдат.

Эту традицию продолжала и Анна Иоановна. После того как король Прусский Фридрих - Вильгельм-1 подарил ей "пять янтарных "досочек", на которых пять чувств мозаической работой были изображены" императрица подарила ему "обратно" 80 "больших рекрут".

Только Елизавета Петровна, вняв многочисленным жалобам и прошениям родственников отправленных на чужбину великанов, написала прусскому королю письмо и потребовала вернуть их в Россию. Однако Фридрих-Вильгельм долго саботировал это распоряжение. Только после нескольких грозных предупреждений он написал ей письмо с просьбой оставить солдат, чтобы они "век свой здесь на службе окончили".

Но великаны не захотели доживать свой век в Пруссии. Елизавета тоже не согласилась, и солдат с большой неохотой вернули в Россию. После этого отношения с Пруссией стали довольно натянутые, а после того как Россия поддержала Саксонию в конфликте с Пруссией, и вовсе враждебные. Ну и кончилось это Семилетней войной (1756-1763).

В память об этой истории в сегодняшней экспозиции Янтарного Зала Екатерининского дворца в Царском Селе выставлены два портрета солдат-великанов.

Что касается самого янтарного кабинета, то, распаковав подарок, Петр увидел, что из-за того, что многие части его не были изготовлены, целиком его собрать невозможно. Однако Петр выставил детали янтарного кабинета напоказ в "людских покоях" своего Летнего дворца. После смерти Петра кабинет был сложен в ящики. При Анне Иоановне вынимался, осматривался при получении "янтарных досочек" Фридриха-Вильгельма. В начале 1740 года.

Янтарная комната снова оказалась в ящиках. В 1745 году Фридрих-Вильгельм решил попытать счастья и снова получить солдат-великанов, теперь уже у Елизаветы Петровны. Для этого он приказал сделать еще одну раму для янтарного кабинета, которая была изготовлена в январе 1746 года и позднее прислана ко двору Елизаветы в качестве подарка. Но эта уловка не удалась, в ответ Елизавета "отделалась" другим подарком. Рама впоследствии была использована мастерами, которые по указу Императрицы начали изготовление Янтарного Зала в Екатерининском дворце Царского Села.

Таким образом, из этой истории, которая началась 290 лет назад (15 ноября 1716 года) можно сделать некоторые выводы: во-первых, о том, что с тех самых пор, с Петра Первого, пошла мода у русских правителей наплевательски относиться к жизни своих подданных; во-вторых, о том, что прусский подарок - это далеко не та "Янтарная комната", которая была вывезена из Царского села и размещалась в Королевском Замке Кëнигсберга в годы войны как "немецкая национальная реликвия".

Русские великаны прусского короля

"Большие мужики" в иноземной службе

"Большие мужики" в иноземной службе

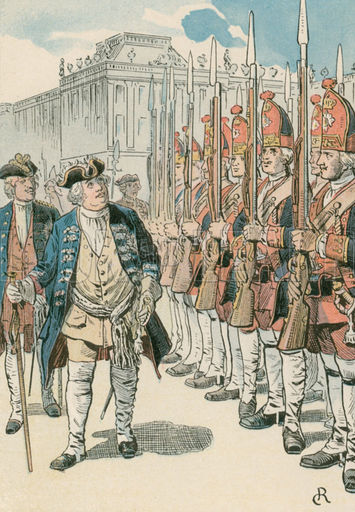

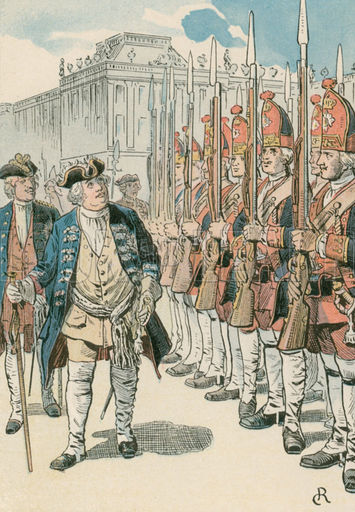

В 1713—1740 гг. в Пруссии правил король Фридрих Вильгельм I из династии Гогенцоллернов. С детских лет он отличался любовью ко всему военному — парады, мундиры, ружейные артикулы занимали досуг юного кронпринца и не уступили место иным привязанностям с тех пор, как Фридрих Вильгельм наследовал престол. Особенным пристрастием короля были рослые солдаты. Собирая их отовсюду, Фридрих Вильгельм добился того, что при нем вымуштрованная прусская армия стала одной из самых высокорослых в Европе. На целую голову выше всех остальных полков в прямом и переносном смысле был трехбатальонный Королевский гвардейский полк - Leib-Regiment или Konigsregiment - в Потсдаме, больше известный под именем Riesengarde - Великанская гвардия.

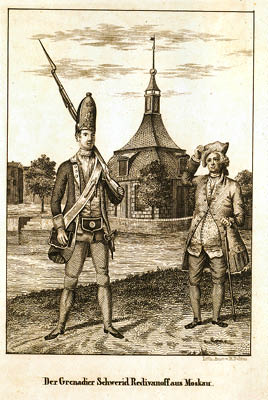

Слева направо:

-Гренадер Свирид Родионов (после 1723 г.)

-Гренадер Джеймс Кирклэнд (около 1714 г.)

-Гренадер Йонас Хайнрихсон (копия XIX в. с портрета 1725 г.)

-Секунд-лейтенант фон Ханфштенгель в костюме великана (фото 1881 г., сделанное во время празднования бракосочетания принца Вильгельма Прусского и принцессы Августы Виктории)

-Гренадер в мундире, изготовленном в России по прусскому образцу; реконструкция В. Егорова и Н. Зубкова.

В 1-м, или Красном, гренадерском лейб-батальоне этого полка (Roten Leib-Bataillon Grenadiers) служили высокие даже по нынешним меркам люди; в XVIII же веке они казались сказочными великанами. Рост некоторых из них заметно превышал два метра — без башмаков и гренадерской шапки! Необычайно скупой во всем прочем, король 12.000.000 иоахимсталеров потратил на свою «коллекцию» — нанимал, покупал или даже силой похищал «больших людей» в дальних и соседних землях. Деятельность прусских вербовщиков снискала ему недобрую славу, зато при любом дворе было известно, что нет лучшего подарка и залога дружбы для Фридриха Вильгельма, чем один-другой Lange Kerl (длинный парень) — эти верзилы, сами того не ведая, влияли на «высокий европейский политик». В собственноручных записках король объяснял, как надлежит босого великана поставить к стене и, сделав на ней отметку, приложить потом к стене специальную «меру», уже без человека. Меры эти бывали двух видов: 1) бумажные полосы с надписями и чертами, обозначавшими высоту людей в разных шеренгах; 2) «посконные веревчатые», то есть просто веревки.

Петр I, заинтересованный в военном и дипломатическом союзе с Пруссией, не преминул воспользоваться «слабостью» Фридриха Вильгельма и периодически посылал ему «больших мужиков», даже не требуя за это денег. В 1715 г., во время Померанской кампании, царь хотел подарить пруссакам целый русский полк или батальон, с тем лишь условием, что его не распределят по другим полкам королевской армии, и офицеры в нем будут также российские. Русские люди, волей Петра оказавшиеся «в Прусах», делились на две категории: «дареные в презент»(насовсем) и «отданные в услужение»(на время), причем и тех, и других русские источники ошибочно называют «великанами». На самом деле, из 248 подаренных (с 1714 по 1724 гг.) и 152 отданных в услужение (с 1712 по 1722 гг.) лишь около 100 человек попали в Великанскую гвардию; остальные служили в армейских полках, преимущественно,пехотных.

Эти цифры довольно условны. По ряду причин, наиболее точные сведения сохранились о «дареных в презент». Такие «презенты» готовили централизованно и заранее: выделяли деньги из казны, проводили в полевой армии и гарнизонах, в губерниях и провинциях так называемые «великанские сборы», во время которых «в большие мужики» забирали не только рослых солдат, но и рекрутов, крестьян, церковников, людей боярских, мастеровых и купеческих, представителей иных податных сословий. Королю их дарили партиями от 10 до 80 человек приблизительно каждые два года, что рассматривалось, как своеобразное доказательство дружеских отношений между монархами или знаменовало какое-либо событие. Например, впервые отряд «красивых и видных» солдат и транспорт оружия «на целой регимент» Фридрих Вильгельм получил в подарок вскоре после вступления на престол. Разумеется, что указы и переписка об этих «презентациях» проходили по ведомству высших государственных учреждений Российской империи.

Подсчитать «отданных в услужение» гораздо трудней. Эту категорию представляли исключительно солдаты и драгуны полевых полков действующей армии. Королю их отдавали по одиночке или по несколько человек в промежутках между походами или после очередного смотра с пальбой и экзерцицией. При этом срок службы не оговаривался ни устно, ни в письменном контракте, а единственное свидетельство о выдаче оставалось в бумагах полковых канцелярий, где солдаты к тому же иногда значились безымянными. В том случае, если архив полка погибал — а во время войны это бывало сплошь и рядом, — их следы и вовсе терялись.

Так или иначе, но за неполные пятнадцать лет Петр I подарил и одолжил пруссакам не менее 400 своих подданных. У многих из них в России были семьи, другие состарились и слали царю челобитные с просьбой о перемене и возвращении домой. Снисходя до их бедственного положения, 1 ноября 1723 г. Петр повелел отданных в прусскую службу солдат взять обратно, а вместо них послать такое же число рекрутов. Видимо, это требование серьезно обеспокоило Фридриха Вильгельма, поскольку 4 января 1724 г. Петр дал знать тайному советнику и полномочному министру при прусском дворе графу А.Г.Головкину, что его «соизволение» не распространяется на королевских великанов и вообще подаренных людей, но только на тех, кого отдали в разные годы из полков. Свойственный ей дипломатический такт проявила и российская коллегия Иностранных дел, попросив «переправить» грамоту о размене, и вместо слова «рекруты», написать «другие российские солдаты», чтобы загодя не огорчать короля известием о присылке необученных новобранцев вместо старых служак.

По справкам, которые удалось собрать Военной коллегии от армейских команд и генералитета, возвратить надлежало по крайней мере 152 человека. Пруссаки нашли у себя гораздо меньше — некоторых, скорее всего, уже не было в живых, либо они получили отставку. Согласно именному списку, скрепленному подписью королевского генерал-адъютанта фон Крехера (v. Krocher), на 9 марта 1724 г. в прусских полках Анхальт Дессау (Anhalt Dessau), Штиллен (Stillen), Ринш (Rinsch), Герсдорф (Gersdorf), Лёбен (Loben), Глазенап (Glasenap), Форкаде (Forcade) и Юнг Дёнхоф (Jung Donhoff) числилось 95 русских солдат — эти списки забавно коверкают их имена и фамилии. Впрочем, при переводе на русский не меньше досталось именам немецких командиров, например, полк Jung Donhoff назван полком «молодого Денгова».

По замыслу Военной коллегии, пруссаки должны были доставить российских солдат в Мемель, где их будет ожидать команда, собранная им на смену; там они обменяются мундирами и проследуют каждый в свою сторону. Однако столь выгодное для казны переодевание не состоялось, благодаря щедрому жесту Фридриха Вильгельма. Неподалеку от королевской резиденции Вустергаузен он устроил прощальный смотр, на котором поблагодарил россиян за верную службу и подарил каждому по новому «зеленому мундиру» (видимо, наподобие русского пехотного). Король неохотно расставался с ними, но не стал нарушать условий договоренности: удержав у себя одного солдата, который ему «зело понравился», он приказал дать вместо него дареного; еще двоих — умершего и ранее отпущенного по болезни — также велел заменить дареными, чтоб было ровно 95 человек. В 1724 г. эти люди вернулись в Россию, причем король хлопотал о награждении их всех унтер-офицерскими чинами. А вот из тех, кого назначили на их место (солдаты полевых пехотных полков, стоявших тогда в Риге, Пернове и Ревельской губернии), пруссаки приняли менее трети — остальные были найдены «гораздо малорослыми». Граф Головкин не ошибался, когда предупреждал, что главным достоинством солдата пруссаки почитают «возраст» (рост).

Сбор великанов в обмен на возвращенных русских солдат продолжался еще несколько лет после смерти Петра Великого. С прусской стороны прислали «обыкновенную меру» полевых полков — рост босого рекрута в первой из трех шеренг — 2 аршина 11 вершков (193,5 см). Летом 1725 г. ее прикладывали к солдатам, выбранным из Лифляндских и Эстляндских гарнизонных полков, но подходящих по росту почти не оказалось — самые высокие были ниже одним или несколькими вершками. Когда о результатах измерений известили графа Головкина, он сообщил из Берлина, что «те меры с тамошними прускими гварнизонными салдатами примеривал, и по нужде годятся те люди, которые вершком меньше, и то не в первую шеренгу, а протчие все в пруские полки не придут, а в Королевской полк ни один не годится». Из этих опытов можно заключить, что средний рост рядового прусской пехоты составлял примерно 2 аршина 8 вершков (около 180 см). В России такими комплектовали разве что гвардию, поэтому 10 ноября 1725 г. императрица Екатерина I указала: вместо этих «недорослых солдат» искать по всему государству других людей, хотя бы вершком меньше меры. И долго еще, в поисках великанов, ходили по отдаленным губерниям воинские команды с измерительными веревками...

Негоже судить о событиях прошлого, руководствуясь нынешними понятиями. Но все же, каким бы сомнительным не выглядел обычай сбывать на чужбину своих «больших мужиков», еще более возмущает неведение, а то и равнодушие российских властей относительно их дальнейшей судьбы и условий жизни в Пруссии. Достаточно сказать, что в течение длительного времени в Потсдаме не было православного священника. Конечно, та же Военная коллегия могла смутно представлять, чем великанская мера отличается от меры полевого полка и в подобных вопросах верить пруссакам на слово. Но, отдавая русских солдат в иностранную службу, наверно следовало вести им строгий учет и хотя бы изредка осведомляться об их участи.

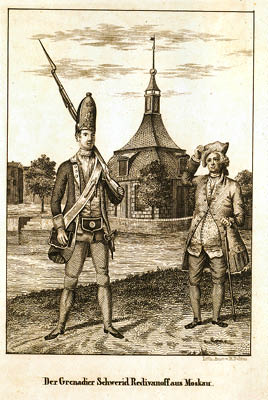

История сохранила облик одного нашего соотечественника, служившего королю в рядах Великанской гвардии. Всякий, кто интересуется военным костюмом XVIII века, знает портрет великана, опубликованный в альбоме «Europaische Helme» и датированный 1714—1718/1719 гг. На полотне изображен Schwerid Redivanoff aus Moscow — Свирид Родионов из Москвы — в мундире темно-синего и красного сукна, с подсумком и сумой на желтых ремнях, с фузеей «на руке» и в высокой красной гренадерской шапке с белой гвардейской звездой и вышитым золотом латинским девизом «Semper Talis» («Всегда Такой»). Благодаря знакомству с некоторыми немецкими источниками, мы выяснили, что это обмундирование считается едва ли не единственной формой одежды Riesengarde с 1714 по 1725 гг. Документы, отложившиеся в ходе «великанской» эпопеи в российских архивах, позволяют по-новому взглянуть на этот вопрос, тем более, что и датировка портрета в «Europaische Helme» явно ошибочна. Свирид (или Спиридон) Родионов и с ним еще 22 подаренных человека были отправлены в Пруссию в последних числах декабря 1723 г., соответственно, и портрет мог быть написан не ранее 1724 г. Что же до униформы русских великанов, то она бывала различной в зависимости от времени и обстоятельств.

Солдаты и драгуны, «отданные в услужение», отсылались к «Бранденбургскому Королевскому величеству» в своем обыкновенном полковом мундире и амуниции — на их примере король мог лишний раз убедиться в разнообразии и многоцветий русской военной формы эпохи Северной войны. «Дареным в презент» шили новую, как правило, одинаковую одежду. Так, на первых 80 солдатах, подаренных Фридриху Вильгельму зимой 1714 г., были шапки, кафтаны, рубахи и порты, чулки, «курпы» (так иногда назывались башмаки), шубы и рукавицы. Снаряжение мушкетерское — фузеи со штыками (багинетами), патронные сумы на перевязях и шпаги на портупеях. Вероятно, и следующие 80 человек, подаренные зимой 1716 г., были одеты и вооружены так же. Но с 1716 г. входит в обыкновение «мундировать» великанов на прусский манер, причем то платье, которое им шили в России, во многом отличается от общеизвестного мундира Riesengarde. Остановимся на нем подробнее.

Итак, в декабре 1716 г. в Правительствующем Сенате было получено царское письмо из Гавельберга — Петр писал, что, уступая просьбам прусского короля, он пообещал ему 200 «больших мужиков» в гренадеры и предлагал Сенату немедленно заняться решением этого вопроса. К письму прилагалась традиционная бумажная мера, с надписями на русском и немецком, а вскоре из Берлина царский денщик Татищев привез еще и образцовый прусский мундир, который надлежало пошить на месте, в России, также в виде подарка королю.

Сенат, учинив особую роспись, постановил собрать в губерниях 211 великанов не старше 50 лет — за полтора года удалось найти и доставить в Санкт-Петербург около 60; «в Прусы», в конечном счете, отправили 54 (по другим сведениям — 55). «Строением» их мундира Сенат занимался наряду с делами государственной важности. Поставку оружия поручили Артиллерии; амуничных ремней — столичной Городовой канцелярии. Для подряда остальных вещей были созваны купцы и сидельцы торговых лавок; ремесленники — портные, сапожники, шапочники, мастера медного, серебряного, чеканного, позументного и прочих дел; солдаты-закройщики из полков Санкт-Петербургского гарнизона. Описания прусского образца, ведомости о купленных и израсходованных товарах, «сказки» подрядчиков, которыми они клялись «слово в слово, самым добрым мастерством» изготовить предметы великанской экипировки, составили в сенатском архиве том изрядной толщины.

К лету 1718 г. было сделано все, кроме оружия и пуговиц на шляпы. Не дожидаясь наступления холодов, Сенат приказал отправить великанов с тем, что есть, а недостающее, как будет готово, — послать вдогонку. Вскоре команда и сопровождающие офицеры тронулись в путь: великаны, одетые в простое дорожное платье, по двое ехали на подводах. На каждом были шапка, серый сермяжный кафтан, холстинные рубаха и порты, замшевые козлиные штаны, шерстяные чулки — белые или серые — и башмаки — все куплено в лавках Гостиного двора после долгих поисков и все равно чуть маловато. Строевой мундир везли тут же, на подводах, бережно упакованный.

Всего в 1717—1718 гг. было изготовлено 56 комплектов мундира и амуниции. 54 вместе с великанами отправили в Берлин; 2 и прусский образцовый остались в Сенате; затем при указе их передали в Военную коллегию, а оттуда — в Комиссариат (февраль 1719 г.). Вероятно, в дальнейшем они использовались как образцовые. Ниже мы приводим описание прусских вещей с указанием незначительных изменений, внесенных российскими мастерами:

Гренадерская шапка имела митрообразную форму и состояла из суконной тульи, суконного заднего «козырька» (опушки) и медного позолоченного «герба» (налобника). Тулья или, собственно, шапка была лазоревая; опушка — красная кармазинная; обе подложены черной крашениной, а снаружи обшиты золотым позументом шириной 12 мм. Наверху крепилась гарусная кисть (цвет ее не указан), а сзади на козыре — медная вызолоченная бляха в виде бомбы с «палмом» (огнем, пламенем). Форму шапке придавал каркас из костяных усов; кроме того, она подшивалась холстом, козлиной кожей и плотной «картечной» бумагой. Для лучшей сохранности шапки полагался чехол из черной клеенки или вощанки, подложенный толстым холстом. Шапки великанов во всем повторяли берлинский образец, только бляхи, бомбы и «палнички» были не позолочены, а лишь «открашены» и, как уверял мастер, та «откраска будет крепка и не слиняет» — видимо, вместо золота, медь просто покрасили либо покрыли лаком (?).

Вторым головным убором служила треугольная шляпа — шерстяная, обложенная золотым позументом шириной 19 мм, с гарусной кистью и прессметальной (тисненой, штампованной) пуговицей. Завязки для притягивания полей шляпы к тулье были из лазоревого гаруса (вероятно, он мало отличался от черного). Русские мастера сумели изготовить все, кроме этих самых «принсментальных» пуговиц и их было велено купить и пришить по дороге.

Великанский кафтан «строился» из лазоревого сукна, с красными суконными обшлагами, отворотами и подкладкой в полах. Весь остальной подбой (спинка, рукава и проч.) красный байковый. Пуговицы были медные плоские гладкие литые, считая по 44 штуки на кафтан — 21 «большая» и 23 «малых». Петли для крепости подкладывались клеенкой и обшивались гарусом — лазоревым или красным, в зависимости от цвета сукна. Воротник и рукавные обшлага украшал золотой позумент шириной 25 мм. Образцовые камзол и штаны были красные суконные, с медными «малыми» пуговицами. Подбой у камзола холстинный, пуговиц 11 штук, петли подложены клеенкой и обшиты красным гарусом. Штаны вовсе не имели подкладки и застегивались тремя пуговицами. Верхний мундир великанам сшили точно такой же, только вместо красного сукна на камзолы, штаны и кафтанный прибор был употреблен красный же «двойной хренок» — распространенная тогда шерстяная ткань, по виду совершенно сходная с сукном, но чуть плотнее и толще. Штаны для единообразия подложили холстиной.

Образцовый шейный галстук: — красный или алый — в росписях называется то гарусным, то креповым. Для великанских галстуков подобрали красную гарусную «парчу» (ткань) и «флорент» (красные ленты) на завязки. Исподнее белье — рубаха и порты — по обыкновению холстинные. При шитье был использован льняной белый холст двух разновидностей: рубашечный — потоньше и подороже; порточный — чуть грубей и дешевле.

Образцовые прусские чулки российские мастера определили, как белые «валеные» или «полуваленые», то есть изготовленные из толстой, плотно сбитой шерсти. Великанские чулки «русского дела» были просто «чистые» шерстяные. Холстинные штиблеты — они же «штивлеты» или «штиверы» — надевались поверх чулок, застегивались пуговицами и фиксировались под коленом подвязками. Сами штиблеты шились из белого «крученого» (сильно свитого, плотного) холста, а подкладывались — белым же «простым» (редким и мягким) холстом. Пуговицы были медные паянные (с припаянными ушками), считая по два портиша (24 штуки) на пару. Подвязки выкраивались из черных яловичных ремешков и застегивались каждая на одну медную пряжку. Обувь великанам дали обычную — пару сапог и башмаков — судя по всему, русских, так как берлинский образцовый комплект включал в себя лишь башмачные пряжки — медные, с железными шпеньками и ободком.

Из великанского вооружения и амуниции прежде всего достойна упоминания фузея — в ложе орехового дерева, с «богинетом» (штыком), шомполом, пыжевником и ремнем «телятинной» кожи. Подробное описание «великанских» фузей, изготовленных в 1718 г. на тульских заводах, приводит в своих книгах оружиевед Л.К.Маковская. Мы только в общих чертах обрисуем эту замечательную вещь. Итак, «великанская» фузея являла собой дульнозарядное ружье с круглым гладким стволом, длинным цевьем и широким массивным прикладом. Ствол крепился в ложе железными шпильками. Прибор был медный (латунный), в том числе — круглый щиток на шейке приклада с гравированным вензелем FWR — Фридрих Вильгельм Рекс. Замок кремневый, батарейный; на замочной доске резное изображение горящей гранаты. Калибр фузеи равнялся 19,8 мм при общей длине 1575 мм и весе почти 5 кг. Фузеи тульской работы отличались от прусской образцовой, во-первых, клеймами — заводскими и личными мастеров; во-вторых, материалом, из которого были сделаны ложа. Орехового дерева на Туле не нашлось, поскольку русским войскам заводы поставляли солдатские и драгунские ружья в кленовых ложах; офицерские — в березовых, иногда с «рябью». Другое дерево практически не использовалось, поэтому и великанские фузеи оправили березой.

Великанская сума на белой «телятинной» перевязи названа «переметной» (носимой через плечо), при этом не уточняется — патронная она или гранатная. Прусский образец был скроен из черной «телятинной» кожи, а крышку на нем украшал «герб» — выбитый на меди и позолоченный. Сумы русских великанов были яловичные, а гербы на них — не позолочены, а только «открашены». К суме прилагались: большой коровий рог для пороха — чищеный, вычерненный и оправленный медью, а также щетка, которой, видимо, чистили ружейный замок от порохового нагара.

Холодным оружием великану служил палаш — его носили в белой яловичной портупее,застегнутой на поясе медными пряжкой и петлей. У образцового палаша был клинок с долом, медный эфес и ножны с медной оправой. «Кисть» или темляк — из белого гаруса. От работы таких палашей Артиллерия отказалась — как докладывал Сенату генерал-фельдцейхмейстер Я.В.Брюс, «на тульских оружейных заводах палашей против немецких делать не могут», — и великанов снабдили обыкновенными русскими палашами с медными эфесами, судя по всему, даже без темляков. В 1718 г. палаши по берлинскому образцу все же изготовили в ведомстве Военной канцелярии на Москве, хотя и здесь не обошлось без брака. Так, мастер-иноземец, который делал клинки на московском палашном заводе, не нашел у себя надлежащих «снастей» (оборудования), а потому и клинки у него получились гладкие (без долов).

Походным предметом великанской амуниции являлась котомка (ранец) из выделанной телячьей шкуры с шерстью — в документах ее называют «телячья кожица», — с железной пряжкой и кожаной «телятинной» перевязью.

Весь суконный мундир был сшит суровыми нитками; рубахи и штиблеты — белыми; галстуки — красными; позумент — желтыми. Пуговицы на кафтаны и камзолы пришивались на ремнях; бляхи на шапки и сумы — медной проволокой. Любопытно, что на листы сенатского дела, содержащего вышеприведенные сведения, приклеено около 20 фрагментов разных тканей, представленных подрядчиками в качестве образцов. Судя по ним, «лазоревое» — оно же «васильковое» — сукно темно-синего, почти черного цвета, который в современных цветовых таблицах иногда так и называется — Prussian Blue (прусский синий). Для великанских кафтанов и шапок было выбрано английское сукно, оставшееся от «строения» мундира на Вятский драгунский полк, но именно его образец из дела пропал. Впрочем, нет оснований считать, что оно было другого оттенка — все васильковые сукна первой половины XVIII века одинаковы. «Красные» ткани — сукно, яренок, байку — сегодня бы назвали темно-красными или даже краповыми (старинные цвета вообще темнее своих названий). Исключение составляет «кармазин» — тонкое и очень дорогое сукно специфического темно-малинового цвета. Льняной подкладочный холст (на камзолы и штаны) — грубый серый. «Крученый» и «простой» холсты (на штиблеты) — тонкие белые, точнее желтоватые. Три золотых позумента (на шапку, шляпу и кафтан) из дела также исчезли, но восстановить их внешний вид можно. Дело в том, что образцы были столь крепко «присургучены» и так долго пролежали в толще архивного фолианта, что во всех подробностях отпечатались, как на бумаге, так и на красном сургуче, которым их когда-то приклеили. По этим отпечаткам видно, что «золотный позумент» являл собой ровный гладкий галун наподобие металлизированных лычек, какие еще недавно употреблялись в российской армии.

Реконструкция этого мундира представлена на рисунке. Что же касается комментария к ней, то, не будучи компетентными в вопросах истории прусского военного костюма, мы не беремся окончательно решать — мундир ли это Riesengarde или гвардейский гренадерский. Скажем только, что людей в 1716—1718 гг. набирали именно в «большие гренадеры», и если пошитое тогда платье не является ранним, доныне неизвестным образцом униформы Riesengarde, то, видимо, великаны надели его лишь однажды — перед смотром, на котором их представляли и дарили королю. Странно другое: в комплекте «великанских» вещей ничто, кроме шапки, не свидетельствует о принадлежности к гренадерам; например, отсутствуют столь характерные для них предметы экипировки, как патронный подсумок и трубка для фитиля, которым поджигали запалы у ручных гранат.

Следует также отметить, что «презентация» 1716—1718 гг. оказалась одной из самых помпезных и совпала с подтверждением российско-прусского союза против Швеции. В тот раз, помимо великанов, «так больших, колика я в землях моих до сего времени мог найти», Петр подарил Фридриху Вильгельму токарный станок, баржу, построенную в Санкт-Петербурге и кубок «собственноручной работы» с вырезанным девизом. Как докладывал в реляции от 11 октября 1718 г. граф Головкин, все презенты «Его Величество изволил принять с великою благодарностию и радостию и с любопытством. Тульское ружье, такожде мундир и взрачностъ людей хвалить изволил.., а помянутых гренадиров изволил тот же час по величине разобрать, и все определя, изволил их отправить в Потсдам с маеором от Большого батальона».

Впоследствии великанов отправляли в Берлин с гораздо меньшими издержками. Так, 22 января 1720 г., Петр повелел выбрать из пехотных полков 10 солдат «большого возраста» и отослать «в презент» к прусскому двору, «дав им салдацкой новой обыкновенной мундир и ружья, да вместо шпаг — палаши». 29 декабря 1722 г. Светлейший князь А.Д.Меншиков вновь «приказал на великанов сделать мундир прусской, також и шляпы, а имянно: кафтаны синие, а обшлаг и подбой и камзолы и штаны красные, чулки белые, також и башмаки» И, наконец, 10 августа 1725 г., тот же Меншиков объявил Военной коллегии, что императрица Екатерина Алексеевна «указала на шесть человек великанов, кои выбраны для посылки к Королевскому Величеству Прускому, сделать мундир такой же, как на прежних посланных к Его Королевскому Величеству великанов был сделан».

В первые годы правления Анны Иоанновны «отвод» великанов в Пруссию продолжался. В журнале Мундирной конторы от 28 декабря 1730 г. читаем запись о решении отпустить на пошив великанских мундиров свыше 250 аршин синего прусского сукна. Мало того, императрица избавила отечественную администрацию от лишних хлопот и разрешила пруссакам самим набирать великанов в ее владениях. С этой миссией в Россию прибыл капитан прусских войск фон Калцау (v. Kalsow) — в некоторых исследованиях его ошибочно именуют капитаном Кольцовым, — в январе 1733 г. он жаловался фельдмаршалу Миниху, что не может обмундировать приведенных с Украины великанов, поскольку российский Комиссариат под разными предлогами отказывает ему в отпуске сукна.

Со смертью Фридриха Вильгельма I в 1740 г. Riesengarde была фактически упразднена, а Королевский Лейбрегимент сокращен до батальона. Фридрих II не разделял пристрастия своего отца к великанам, особенно русским, чему способствовали и дипломатические несогласия между ним и новой российской императрицей Елисаветой Петровной. Дети бывших союзников очень скоро от «холодности» перешли к «прямым ссорам», — поводом к одной из них послужило требование Елисаветы вернуть всех российских солдат на родину. Фридрих не только ответил отказом, но даже не пожелал сообщить, сколько их и в каких полках они находятся. Розыски, предпринятые в 1746 г. графом Чернышевым — посланником при прусском дворе, — установили имена и местопребывание свыше 80 русских великанов, не считая жен и детей. Среди них значился и престарелый Свирид Родионов, который уже был в отставке и проживал в Вердере. Дальнейшая судьба этих людей нам неизвестна, но судя по всему, в Россию «большие мужики» так и не возвратились...

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-08-80665

-Гренадер Свирид Родионов (после 1723 г.)

-Гренадер Джеймс Кирклэнд (около 1714 г.)

-Гренадер Йонас Хайнрихсон (копия XIX в. с портрета 1725 г.)

-Секунд-лейтенант фон Ханфштенгель в костюме великана (фото 1881 г., сделанное во время празднования бракосочетания принца Вильгельма Прусского и принцессы Августы Виктории)

-Гренадер в мундире, изготовленном в России по прусскому образцу; реконструкция В. Егорова и Н. Зубкова.

В 1-м, или Красном, гренадерском лейб-батальоне этого полка (Roten Leib-Bataillon Grenadiers) служили высокие даже по нынешним меркам люди; в XVIII же веке они казались сказочными великанами. Рост некоторых из них заметно превышал два метра — без башмаков и гренадерской шапки! Необычайно скупой во всем прочем, король 12.000.000 иоахимсталеров потратил на свою «коллекцию» — нанимал, покупал или даже силой похищал «больших людей» в дальних и соседних землях. Деятельность прусских вербовщиков снискала ему недобрую славу, зато при любом дворе было известно, что нет лучшего подарка и залога дружбы для Фридриха Вильгельма, чем один-другой Lange Kerl (длинный парень) — эти верзилы, сами того не ведая, влияли на «высокий европейский политик». В собственноручных записках король объяснял, как надлежит босого великана поставить к стене и, сделав на ней отметку, приложить потом к стене специальную «меру», уже без человека. Меры эти бывали двух видов: 1) бумажные полосы с надписями и чертами, обозначавшими высоту людей в разных шеренгах; 2) «посконные веревчатые», то есть просто веревки.

Петр I, заинтересованный в военном и дипломатическом союзе с Пруссией, не преминул воспользоваться «слабостью» Фридриха Вильгельма и периодически посылал ему «больших мужиков», даже не требуя за это денег. В 1715 г., во время Померанской кампании, царь хотел подарить пруссакам целый русский полк или батальон, с тем лишь условием, что его не распределят по другим полкам королевской армии, и офицеры в нем будут также российские. Русские люди, волей Петра оказавшиеся «в Прусах», делились на две категории: «дареные в презент»(насовсем) и «отданные в услужение»(на время), причем и тех, и других русские источники ошибочно называют «великанами». На самом деле, из 248 подаренных (с 1714 по 1724 гг.) и 152 отданных в услужение (с 1712 по 1722 гг.) лишь около 100 человек попали в Великанскую гвардию; остальные служили в армейских полках, преимущественно,пехотных.

Эти цифры довольно условны. По ряду причин, наиболее точные сведения сохранились о «дареных в презент». Такие «презенты» готовили централизованно и заранее: выделяли деньги из казны, проводили в полевой армии и гарнизонах, в губерниях и провинциях так называемые «великанские сборы», во время которых «в большие мужики» забирали не только рослых солдат, но и рекрутов, крестьян, церковников, людей боярских, мастеровых и купеческих, представителей иных податных сословий. Королю их дарили партиями от 10 до 80 человек приблизительно каждые два года, что рассматривалось, как своеобразное доказательство дружеских отношений между монархами или знаменовало какое-либо событие. Например, впервые отряд «красивых и видных» солдат и транспорт оружия «на целой регимент» Фридрих Вильгельм получил в подарок вскоре после вступления на престол. Разумеется, что указы и переписка об этих «презентациях» проходили по ведомству высших государственных учреждений Российской империи.

Подсчитать «отданных в услужение» гораздо трудней. Эту категорию представляли исключительно солдаты и драгуны полевых полков действующей армии. Королю их отдавали по одиночке или по несколько человек в промежутках между походами или после очередного смотра с пальбой и экзерцицией. При этом срок службы не оговаривался ни устно, ни в письменном контракте, а единственное свидетельство о выдаче оставалось в бумагах полковых канцелярий, где солдаты к тому же иногда значились безымянными. В том случае, если архив полка погибал — а во время войны это бывало сплошь и рядом, — их следы и вовсе терялись.

Так или иначе, но за неполные пятнадцать лет Петр I подарил и одолжил пруссакам не менее 400 своих подданных. У многих из них в России были семьи, другие состарились и слали царю челобитные с просьбой о перемене и возвращении домой. Снисходя до их бедственного положения, 1 ноября 1723 г. Петр повелел отданных в прусскую службу солдат взять обратно, а вместо них послать такое же число рекрутов. Видимо, это требование серьезно обеспокоило Фридриха Вильгельма, поскольку 4 января 1724 г. Петр дал знать тайному советнику и полномочному министру при прусском дворе графу А.Г.Головкину, что его «соизволение» не распространяется на королевских великанов и вообще подаренных людей, но только на тех, кого отдали в разные годы из полков. Свойственный ей дипломатический такт проявила и российская коллегия Иностранных дел, попросив «переправить» грамоту о размене, и вместо слова «рекруты», написать «другие российские солдаты», чтобы загодя не огорчать короля известием о присылке необученных новобранцев вместо старых служак.

По справкам, которые удалось собрать Военной коллегии от армейских команд и генералитета, возвратить надлежало по крайней мере 152 человека. Пруссаки нашли у себя гораздо меньше — некоторых, скорее всего, уже не было в живых, либо они получили отставку. Согласно именному списку, скрепленному подписью королевского генерал-адъютанта фон Крехера (v. Krocher), на 9 марта 1724 г. в прусских полках Анхальт Дессау (Anhalt Dessau), Штиллен (Stillen), Ринш (Rinsch), Герсдорф (Gersdorf), Лёбен (Loben), Глазенап (Glasenap), Форкаде (Forcade) и Юнг Дёнхоф (Jung Donhoff) числилось 95 русских солдат — эти списки забавно коверкают их имена и фамилии. Впрочем, при переводе на русский не меньше досталось именам немецких командиров, например, полк Jung Donhoff назван полком «молодого Денгова».

По замыслу Военной коллегии, пруссаки должны были доставить российских солдат в Мемель, где их будет ожидать команда, собранная им на смену; там они обменяются мундирами и проследуют каждый в свою сторону. Однако столь выгодное для казны переодевание не состоялось, благодаря щедрому жесту Фридриха Вильгельма. Неподалеку от королевской резиденции Вустергаузен он устроил прощальный смотр, на котором поблагодарил россиян за верную службу и подарил каждому по новому «зеленому мундиру» (видимо, наподобие русского пехотного). Король неохотно расставался с ними, но не стал нарушать условий договоренности: удержав у себя одного солдата, который ему «зело понравился», он приказал дать вместо него дареного; еще двоих — умершего и ранее отпущенного по болезни — также велел заменить дареными, чтоб было ровно 95 человек. В 1724 г. эти люди вернулись в Россию, причем король хлопотал о награждении их всех унтер-офицерскими чинами. А вот из тех, кого назначили на их место (солдаты полевых пехотных полков, стоявших тогда в Риге, Пернове и Ревельской губернии), пруссаки приняли менее трети — остальные были найдены «гораздо малорослыми». Граф Головкин не ошибался, когда предупреждал, что главным достоинством солдата пруссаки почитают «возраст» (рост).

Сбор великанов в обмен на возвращенных русских солдат продолжался еще несколько лет после смерти Петра Великого. С прусской стороны прислали «обыкновенную меру» полевых полков — рост босого рекрута в первой из трех шеренг — 2 аршина 11 вершков (193,5 см). Летом 1725 г. ее прикладывали к солдатам, выбранным из Лифляндских и Эстляндских гарнизонных полков, но подходящих по росту почти не оказалось — самые высокие были ниже одним или несколькими вершками. Когда о результатах измерений известили графа Головкина, он сообщил из Берлина, что «те меры с тамошними прускими гварнизонными салдатами примеривал, и по нужде годятся те люди, которые вершком меньше, и то не в первую шеренгу, а протчие все в пруские полки не придут, а в Королевской полк ни один не годится». Из этих опытов можно заключить, что средний рост рядового прусской пехоты составлял примерно 2 аршина 8 вершков (около 180 см). В России такими комплектовали разве что гвардию, поэтому 10 ноября 1725 г. императрица Екатерина I указала: вместо этих «недорослых солдат» искать по всему государству других людей, хотя бы вершком меньше меры. И долго еще, в поисках великанов, ходили по отдаленным губерниям воинские команды с измерительными веревками...

Негоже судить о событиях прошлого, руководствуясь нынешними понятиями. Но все же, каким бы сомнительным не выглядел обычай сбывать на чужбину своих «больших мужиков», еще более возмущает неведение, а то и равнодушие российских властей относительно их дальнейшей судьбы и условий жизни в Пруссии. Достаточно сказать, что в течение длительного времени в Потсдаме не было православного священника. Конечно, та же Военная коллегия могла смутно представлять, чем великанская мера отличается от меры полевого полка и в подобных вопросах верить пруссакам на слово. Но, отдавая русских солдат в иностранную службу, наверно следовало вести им строгий учет и хотя бы изредка осведомляться об их участи.

История сохранила облик одного нашего соотечественника, служившего королю в рядах Великанской гвардии. Всякий, кто интересуется военным костюмом XVIII века, знает портрет великана, опубликованный в альбоме «Europaische Helme» и датированный 1714—1718/1719 гг. На полотне изображен Schwerid Redivanoff aus Moscow — Свирид Родионов из Москвы — в мундире темно-синего и красного сукна, с подсумком и сумой на желтых ремнях, с фузеей «на руке» и в высокой красной гренадерской шапке с белой гвардейской звездой и вышитым золотом латинским девизом «Semper Talis» («Всегда Такой»). Благодаря знакомству с некоторыми немецкими источниками, мы выяснили, что это обмундирование считается едва ли не единственной формой одежды Riesengarde с 1714 по 1725 гг. Документы, отложившиеся в ходе «великанской» эпопеи в российских архивах, позволяют по-новому взглянуть на этот вопрос, тем более, что и датировка портрета в «Europaische Helme» явно ошибочна. Свирид (или Спиридон) Родионов и с ним еще 22 подаренных человека были отправлены в Пруссию в последних числах декабря 1723 г., соответственно, и портрет мог быть написан не ранее 1724 г. Что же до униформы русских великанов, то она бывала различной в зависимости от времени и обстоятельств.

Солдаты и драгуны, «отданные в услужение», отсылались к «Бранденбургскому Королевскому величеству» в своем обыкновенном полковом мундире и амуниции — на их примере король мог лишний раз убедиться в разнообразии и многоцветий русской военной формы эпохи Северной войны. «Дареным в презент» шили новую, как правило, одинаковую одежду. Так, на первых 80 солдатах, подаренных Фридриху Вильгельму зимой 1714 г., были шапки, кафтаны, рубахи и порты, чулки, «курпы» (так иногда назывались башмаки), шубы и рукавицы. Снаряжение мушкетерское — фузеи со штыками (багинетами), патронные сумы на перевязях и шпаги на портупеях. Вероятно, и следующие 80 человек, подаренные зимой 1716 г., были одеты и вооружены так же. Но с 1716 г. входит в обыкновение «мундировать» великанов на прусский манер, причем то платье, которое им шили в России, во многом отличается от общеизвестного мундира Riesengarde. Остановимся на нем подробнее.

Итак, в декабре 1716 г. в Правительствующем Сенате было получено царское письмо из Гавельберга — Петр писал, что, уступая просьбам прусского короля, он пообещал ему 200 «больших мужиков» в гренадеры и предлагал Сенату немедленно заняться решением этого вопроса. К письму прилагалась традиционная бумажная мера, с надписями на русском и немецком, а вскоре из Берлина царский денщик Татищев привез еще и образцовый прусский мундир, который надлежало пошить на месте, в России, также в виде подарка королю.

Сенат, учинив особую роспись, постановил собрать в губерниях 211 великанов не старше 50 лет — за полтора года удалось найти и доставить в Санкт-Петербург около 60; «в Прусы», в конечном счете, отправили 54 (по другим сведениям — 55). «Строением» их мундира Сенат занимался наряду с делами государственной важности. Поставку оружия поручили Артиллерии; амуничных ремней — столичной Городовой канцелярии. Для подряда остальных вещей были созваны купцы и сидельцы торговых лавок; ремесленники — портные, сапожники, шапочники, мастера медного, серебряного, чеканного, позументного и прочих дел; солдаты-закройщики из полков Санкт-Петербургского гарнизона. Описания прусского образца, ведомости о купленных и израсходованных товарах, «сказки» подрядчиков, которыми они клялись «слово в слово, самым добрым мастерством» изготовить предметы великанской экипировки, составили в сенатском архиве том изрядной толщины.

К лету 1718 г. было сделано все, кроме оружия и пуговиц на шляпы. Не дожидаясь наступления холодов, Сенат приказал отправить великанов с тем, что есть, а недостающее, как будет готово, — послать вдогонку. Вскоре команда и сопровождающие офицеры тронулись в путь: великаны, одетые в простое дорожное платье, по двое ехали на подводах. На каждом были шапка, серый сермяжный кафтан, холстинные рубаха и порты, замшевые козлиные штаны, шерстяные чулки — белые или серые — и башмаки — все куплено в лавках Гостиного двора после долгих поисков и все равно чуть маловато. Строевой мундир везли тут же, на подводах, бережно упакованный.

Всего в 1717—1718 гг. было изготовлено 56 комплектов мундира и амуниции. 54 вместе с великанами отправили в Берлин; 2 и прусский образцовый остались в Сенате; затем при указе их передали в Военную коллегию, а оттуда — в Комиссариат (февраль 1719 г.). Вероятно, в дальнейшем они использовались как образцовые. Ниже мы приводим описание прусских вещей с указанием незначительных изменений, внесенных российскими мастерами:

Гренадерская шапка имела митрообразную форму и состояла из суконной тульи, суконного заднего «козырька» (опушки) и медного позолоченного «герба» (налобника). Тулья или, собственно, шапка была лазоревая; опушка — красная кармазинная; обе подложены черной крашениной, а снаружи обшиты золотым позументом шириной 12 мм. Наверху крепилась гарусная кисть (цвет ее не указан), а сзади на козыре — медная вызолоченная бляха в виде бомбы с «палмом» (огнем, пламенем). Форму шапке придавал каркас из костяных усов; кроме того, она подшивалась холстом, козлиной кожей и плотной «картечной» бумагой. Для лучшей сохранности шапки полагался чехол из черной клеенки или вощанки, подложенный толстым холстом. Шапки великанов во всем повторяли берлинский образец, только бляхи, бомбы и «палнички» были не позолочены, а лишь «открашены» и, как уверял мастер, та «откраска будет крепка и не слиняет» — видимо, вместо золота, медь просто покрасили либо покрыли лаком (?).

Вторым головным убором служила треугольная шляпа — шерстяная, обложенная золотым позументом шириной 19 мм, с гарусной кистью и прессметальной (тисненой, штампованной) пуговицей. Завязки для притягивания полей шляпы к тулье были из лазоревого гаруса (вероятно, он мало отличался от черного). Русские мастера сумели изготовить все, кроме этих самых «принсментальных» пуговиц и их было велено купить и пришить по дороге.

Великанский кафтан «строился» из лазоревого сукна, с красными суконными обшлагами, отворотами и подкладкой в полах. Весь остальной подбой (спинка, рукава и проч.) красный байковый. Пуговицы были медные плоские гладкие литые, считая по 44 штуки на кафтан — 21 «большая» и 23 «малых». Петли для крепости подкладывались клеенкой и обшивались гарусом — лазоревым или красным, в зависимости от цвета сукна. Воротник и рукавные обшлага украшал золотой позумент шириной 25 мм. Образцовые камзол и штаны были красные суконные, с медными «малыми» пуговицами. Подбой у камзола холстинный, пуговиц 11 штук, петли подложены клеенкой и обшиты красным гарусом. Штаны вовсе не имели подкладки и застегивались тремя пуговицами. Верхний мундир великанам сшили точно такой же, только вместо красного сукна на камзолы, штаны и кафтанный прибор был употреблен красный же «двойной хренок» — распространенная тогда шерстяная ткань, по виду совершенно сходная с сукном, но чуть плотнее и толще. Штаны для единообразия подложили холстиной.

Образцовый шейный галстук: — красный или алый — в росписях называется то гарусным, то креповым. Для великанских галстуков подобрали красную гарусную «парчу» (ткань) и «флорент» (красные ленты) на завязки. Исподнее белье — рубаха и порты — по обыкновению холстинные. При шитье был использован льняной белый холст двух разновидностей: рубашечный — потоньше и подороже; порточный — чуть грубей и дешевле.

Образцовые прусские чулки российские мастера определили, как белые «валеные» или «полуваленые», то есть изготовленные из толстой, плотно сбитой шерсти. Великанские чулки «русского дела» были просто «чистые» шерстяные. Холстинные штиблеты — они же «штивлеты» или «штиверы» — надевались поверх чулок, застегивались пуговицами и фиксировались под коленом подвязками. Сами штиблеты шились из белого «крученого» (сильно свитого, плотного) холста, а подкладывались — белым же «простым» (редким и мягким) холстом. Пуговицы были медные паянные (с припаянными ушками), считая по два портиша (24 штуки) на пару. Подвязки выкраивались из черных яловичных ремешков и застегивались каждая на одну медную пряжку. Обувь великанам дали обычную — пару сапог и башмаков — судя по всему, русских, так как берлинский образцовый комплект включал в себя лишь башмачные пряжки — медные, с железными шпеньками и ободком.

Из великанского вооружения и амуниции прежде всего достойна упоминания фузея — в ложе орехового дерева, с «богинетом» (штыком), шомполом, пыжевником и ремнем «телятинной» кожи. Подробное описание «великанских» фузей, изготовленных в 1718 г. на тульских заводах, приводит в своих книгах оружиевед Л.К.Маковская. Мы только в общих чертах обрисуем эту замечательную вещь. Итак, «великанская» фузея являла собой дульнозарядное ружье с круглым гладким стволом, длинным цевьем и широким массивным прикладом. Ствол крепился в ложе железными шпильками. Прибор был медный (латунный), в том числе — круглый щиток на шейке приклада с гравированным вензелем FWR — Фридрих Вильгельм Рекс. Замок кремневый, батарейный; на замочной доске резное изображение горящей гранаты. Калибр фузеи равнялся 19,8 мм при общей длине 1575 мм и весе почти 5 кг. Фузеи тульской работы отличались от прусской образцовой, во-первых, клеймами — заводскими и личными мастеров; во-вторых, материалом, из которого были сделаны ложа. Орехового дерева на Туле не нашлось, поскольку русским войскам заводы поставляли солдатские и драгунские ружья в кленовых ложах; офицерские — в березовых, иногда с «рябью». Другое дерево практически не использовалось, поэтому и великанские фузеи оправили березой.

Великанская сума на белой «телятинной» перевязи названа «переметной» (носимой через плечо), при этом не уточняется — патронная она или гранатная. Прусский образец был скроен из черной «телятинной» кожи, а крышку на нем украшал «герб» — выбитый на меди и позолоченный. Сумы русских великанов были яловичные, а гербы на них — не позолочены, а только «открашены». К суме прилагались: большой коровий рог для пороха — чищеный, вычерненный и оправленный медью, а также щетка, которой, видимо, чистили ружейный замок от порохового нагара.

Холодным оружием великану служил палаш — его носили в белой яловичной портупее,застегнутой на поясе медными пряжкой и петлей. У образцового палаша был клинок с долом, медный эфес и ножны с медной оправой. «Кисть» или темляк — из белого гаруса. От работы таких палашей Артиллерия отказалась — как докладывал Сенату генерал-фельдцейхмейстер Я.В.Брюс, «на тульских оружейных заводах палашей против немецких делать не могут», — и великанов снабдили обыкновенными русскими палашами с медными эфесами, судя по всему, даже без темляков. В 1718 г. палаши по берлинскому образцу все же изготовили в ведомстве Военной канцелярии на Москве, хотя и здесь не обошлось без брака. Так, мастер-иноземец, который делал клинки на московском палашном заводе, не нашел у себя надлежащих «снастей» (оборудования), а потому и клинки у него получились гладкие (без долов).

Походным предметом великанской амуниции являлась котомка (ранец) из выделанной телячьей шкуры с шерстью — в документах ее называют «телячья кожица», — с железной пряжкой и кожаной «телятинной» перевязью.

Весь суконный мундир был сшит суровыми нитками; рубахи и штиблеты — белыми; галстуки — красными; позумент — желтыми. Пуговицы на кафтаны и камзолы пришивались на ремнях; бляхи на шапки и сумы — медной проволокой. Любопытно, что на листы сенатского дела, содержащего вышеприведенные сведения, приклеено около 20 фрагментов разных тканей, представленных подрядчиками в качестве образцов. Судя по ним, «лазоревое» — оно же «васильковое» — сукно темно-синего, почти черного цвета, который в современных цветовых таблицах иногда так и называется — Prussian Blue (прусский синий). Для великанских кафтанов и шапок было выбрано английское сукно, оставшееся от «строения» мундира на Вятский драгунский полк, но именно его образец из дела пропал. Впрочем, нет оснований считать, что оно было другого оттенка — все васильковые сукна первой половины XVIII века одинаковы. «Красные» ткани — сукно, яренок, байку — сегодня бы назвали темно-красными или даже краповыми (старинные цвета вообще темнее своих названий). Исключение составляет «кармазин» — тонкое и очень дорогое сукно специфического темно-малинового цвета. Льняной подкладочный холст (на камзолы и штаны) — грубый серый. «Крученый» и «простой» холсты (на штиблеты) — тонкие белые, точнее желтоватые. Три золотых позумента (на шапку, шляпу и кафтан) из дела также исчезли, но восстановить их внешний вид можно. Дело в том, что образцы были столь крепко «присургучены» и так долго пролежали в толще архивного фолианта, что во всех подробностях отпечатались, как на бумаге, так и на красном сургуче, которым их когда-то приклеили. По этим отпечаткам видно, что «золотный позумент» являл собой ровный гладкий галун наподобие металлизированных лычек, какие еще недавно употреблялись в российской армии.

Реконструкция этого мундира представлена на рисунке. Что же касается комментария к ней, то, не будучи компетентными в вопросах истории прусского военного костюма, мы не беремся окончательно решать — мундир ли это Riesengarde или гвардейский гренадерский. Скажем только, что людей в 1716—1718 гг. набирали именно в «большие гренадеры», и если пошитое тогда платье не является ранним, доныне неизвестным образцом униформы Riesengarde, то, видимо, великаны надели его лишь однажды — перед смотром, на котором их представляли и дарили королю. Странно другое: в комплекте «великанских» вещей ничто, кроме шапки, не свидетельствует о принадлежности к гренадерам; например, отсутствуют столь характерные для них предметы экипировки, как патронный подсумок и трубка для фитиля, которым поджигали запалы у ручных гранат.

Следует также отметить, что «презентация» 1716—1718 гг. оказалась одной из самых помпезных и совпала с подтверждением российско-прусского союза против Швеции. В тот раз, помимо великанов, «так больших, колика я в землях моих до сего времени мог найти», Петр подарил Фридриху Вильгельму токарный станок, баржу, построенную в Санкт-Петербурге и кубок «собственноручной работы» с вырезанным девизом. Как докладывал в реляции от 11 октября 1718 г. граф Головкин, все презенты «Его Величество изволил принять с великою благодарностию и радостию и с любопытством. Тульское ружье, такожде мундир и взрачностъ людей хвалить изволил.., а помянутых гренадиров изволил тот же час по величине разобрать, и все определя, изволил их отправить в Потсдам с маеором от Большого батальона».

Впоследствии великанов отправляли в Берлин с гораздо меньшими издержками. Так, 22 января 1720 г., Петр повелел выбрать из пехотных полков 10 солдат «большого возраста» и отослать «в презент» к прусскому двору, «дав им салдацкой новой обыкновенной мундир и ружья, да вместо шпаг — палаши». 29 декабря 1722 г. Светлейший князь А.Д.Меншиков вновь «приказал на великанов сделать мундир прусской, також и шляпы, а имянно: кафтаны синие, а обшлаг и подбой и камзолы и штаны красные, чулки белые, також и башмаки» И, наконец, 10 августа 1725 г., тот же Меншиков объявил Военной коллегии, что императрица Екатерина Алексеевна «указала на шесть человек великанов, кои выбраны для посылки к Королевскому Величеству Прускому, сделать мундир такой же, как на прежних посланных к Его Королевскому Величеству великанов был сделан».

В первые годы правления Анны Иоанновны «отвод» великанов в Пруссию продолжался. В журнале Мундирной конторы от 28 декабря 1730 г. читаем запись о решении отпустить на пошив великанских мундиров свыше 250 аршин синего прусского сукна. Мало того, императрица избавила отечественную администрацию от лишних хлопот и разрешила пруссакам самим набирать великанов в ее владениях. С этой миссией в Россию прибыл капитан прусских войск фон Калцау (v. Kalsow) — в некоторых исследованиях его ошибочно именуют капитаном Кольцовым, — в январе 1733 г. он жаловался фельдмаршалу Миниху, что не может обмундировать приведенных с Украины великанов, поскольку российский Комиссариат под разными предлогами отказывает ему в отпуске сукна.

Со смертью Фридриха Вильгельма I в 1740 г. Riesengarde была фактически упразднена, а Королевский Лейбрегимент сокращен до батальона. Фридрих II не разделял пристрастия своего отца к великанам, особенно русским, чему способствовали и дипломатические несогласия между ним и новой российской императрицей Елисаветой Петровной. Дети бывших союзников очень скоро от «холодности» перешли к «прямым ссорам», — поводом к одной из них послужило требование Елисаветы вернуть всех российских солдат на родину. Фридрих не только ответил отказом, но даже не пожелал сообщить, сколько их и в каких полках они находятся. Розыски, предпринятые в 1746 г. графом Чернышевым — посланником при прусском дворе, — установили имена и местопребывание свыше 80 русских великанов, не считая жен и детей. Среди них значился и престарелый Свирид Родионов, который уже был в отставке и проживал в Вердере. Дальнейшая судьба этих людей нам неизвестна, но судя по всему, в Россию «большие мужики» так и не возвратились...

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-08-80665

Категория «Экономика»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+383 |

455 |

@дневники: Anna_Sergeevna - В России нужно жить долго |

|

+352 |

458 |

GBlog - Блог |

|

+332 |

464 |

Заэкранье |

|

+331 |

344 |

Media_Sapiens |

|

+324 |

325 |

Темы_дня |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-3 |

10 |

GetProfit |

|

-6 |

26 |

ГОЛУБЫЕ ФИШКИ |

|

-8 |

208 |

Finomy - Финансовый блог |

|

-8 |

418 |

В Донецке |

|

-13 |

24 |

Блог виртуального риэлтора |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.