|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Леонид Каганов. Онлайн дневник./Записи в блоге |

|

Леонид Каганов. Онлайн дневник.

Голосов: 4 Адрес блога: http://lleo.aha.ru/dnevnik/ Добавлен: 2007-10-21 03:51:40 блограйдером Lurk |

|

2013/06/16 - BeeCamp - кайты на Финском заливе

2013-06-17 20:55:36 (читать в оригинале)Есть один крупнейший мобильный оператор, который мне давно и искренне симпатичен. Чтобы не было рекламы, его я называть не буду. Просто скажу, что если бы можно было сменить оператора, сохранив номер, я бы уже давно был там.

Этот мобильный оператор (которого я называть не буду, чтобы не было рекламы), отличается, помимо всего прочего, своими интересными акциями. Пару дней назад, 12 июня, он устроил в Петербурге шикарнейшее мероприятие в парке на заливе: старт фестиваля «BeeKiteCamp 2013»

Вход был бесплатный, ветер был отменный, и по всему пляжу вились воздушные змеи и флажки. Собственно, это и был праздник ветра — организованный для всех любителей ветра мобильным оператором, название которого не стану произносить, чтобы не было рекламы.

Змеи были прекрасны. Вот эта большая рыба на самом деле огромный дирижабль, просто висит очень высоко. Я сперва думал, что это надувательство, но оказалось нет — рыба не надута, а честно надувается сама от ветра через пасть.

Отдельно мне понравились огромные конусные воздушные змеи, которые были устроены таким образом, что быстро вращались вокруг своей оси. Как я понял, закрутку им дают специальным образом прорезанные задние ленты.

Народу было довольно много, особенно потом, к вечеру. Кроме всего прочего, тут были ларьки с разным интересным стрит-фудом. К сожалению, желающих покушать было еще больше, поэтому очереди были очень длинными.

На сцене весь день жгли диджеи и разные интересные группы — российские, украинские, английские.

Но главной целью мероприятия были не змеи и даже не концерты, а соревнования по кайтингу. Множество спортсменов вышли в залив с крылом и на доске и весь день показывали чудеса акробатики. Я видел кайт впервые, и это меня поразило:

Если параплан висит целиком в воздухе и неизбежно сносится ветром как одуванчик, то кайт имеет точку опоры в виде водной глади. Это позволяет ему идти против ветра — не прямо, конечно, а галсами. В результате спортсмены тусуются в заливе по сложным траекториям (но друг дружку не задевая), они все время несутся по воде или подпрыгивают, но их никуда не относит — они полностью управляют своим местоположением. С берегу кажется, что они постоянно там гоняют с парусами, и ничего с ними не случается. Если человек упал с доски в воду, он тут же дергает за веревочки крыла и встает на доску снова. Если упал в воду сам парус (такое я увидел только один раз) — человек снова дергает веревочки, и с двух-трех рывков крыло снова взлетает в воздух. Система выглядит неубиваемой. Особенно это дивно смотрится по контрасту с виндсерферами — на переднем плане вы видите одного такого бедолагу. Это, значит, такая доска-лодка с твердым парусом, которым надо управлять, балансируя на доске. Мне всегда казалась эта конструкция малоинтересной, но здесь я наблюдал это в действии: ветер был сильный, и серферы просто падали сразу, как пытались поднять свой чугунный парус. Они барахтались вокруг лодки в одиночку и вчетвером, снова ставили парус, и он снова падал. А вот кайтерам было прекрасно:

Организовавший этот праздник мобильный оператор (чье название я не буду произносить, чтобы не было рекламы) устроил не только концерт и показательные выступление спортсменов, но и сделал так, чтобы по всему берегу шли мастерклассы, а спортсмены общались со зрителями, рассказывали о том, как они пришли в кайтинг, и давали интервью. Крайний справа на снимке — Петр Тюшкевич. Этот фотогеничный парень — первый российский чемпион мира по кайтингу. Уже дома я нагуглил его сайт и узнал много интересного. Например, там есть прекрасный видеоролик, как Петя Тюшкевич на кайте пересекает Балтийское море от Эстонии до Финляндии.

В общем, к моей несбывшейся пока мечте освоить крыло параплана теперь добавилась мечта освоить крыло кайта. Теперь думаю, куда бы поехать поучиться. Может, в августе под Анапу — там будет проходить, собственно, основная часть BeeKiteCamp. То есть, открытие сезона было 12 июня в Петербурге на заливе, а основная часть (опять же, при поддержке мобильного оператора, имя которого не буду произносить, чтобы не было рекламы) состоится с середины июля и до конца августа под Анапой в лагере на косе beekitecamp.ru.

А вы где учились кататься на кайте?

UPD: Поскольку в комменты набежало огромное количество кретинов, то они будут премодерируемы — открываются разговоры только о кайтах. Для остальных, уж так и быть, сообщаю: я ездил в Питер на праздник кайтинга по приглашению Билайна (вот, уговорили, назвал имя!). Никаких денег я за это не получал, за фотки о празднике в блоге мне тоже никто ничего не платит (расстроил вас, да?). Я просто восхитительно провел день, погулял по парку, поговорил с кайтерами и насладился полетами воздушных змеев и выступлениями кайтеров. О чем и написал пост. Если вы хотите поговорить о кайтинге, который мне так понравился — милости прошу в комменты. Если вы хотите поговорить о Билайне, логотип которого я, извините, не стал замазывать на фотках, о тайной заказухе, о блогерской подлости, о рекламе — то пишите мне в почту. У меня сегодня не очень удачный день и много дел, поэтому читать воспаленный бред рекламных параноиков лень ;)

Оригинал заметки находится по адресу http://lleo.me/dnevnik/2013/06/16.html, там можно оставить комментарии.

2013/06/13 - Джинсы

2013-06-13 16:55:13 (читать в оригинале)Друзья! Сегодня наконец то, о чем вы так долго просили: разговор про настоящую джинсу!

Джинсы — одежда, дико популярная во всем мире (не считая российской глубинки, где популярны треники) — получились случайно и внезапно в конце 19 века. Это была эпоха, когда пароходы вытесняли парусный флот, и на рынок вывалилось большое количество никому уже не нужной английской конопляной парусины, с которой надо было придумать, что делать. И вот придумали шить крепкие штаны с медными клепками на швах карманов. Джинсы в том виде, что мы знаем сегодня, появились в американском патенте Леви Страусса 20 мая 1873 года, где изделие именовалось «рабочий комбинезон без бретелей с карманами для ножа, денег и часов» и стоило полтора доллара (что нам сейчас оценить сложно, поскольку цены были другие). Синий цвет классических джинсов тоже не был плодом дизайнерских концептов: самый стойкий краситель в те годы был индола — тёмно-синий — поэтому просто взяли его. Откуда взялось само название, точно никто не знает, но оно возникло раньше. По одной легенде матросские штаны из парусины появились в Италии в 17 веке и назывались «дженес» — по имени города Генуя. По другой легенде штаны из парусины возникли в Англии 18 века и назывались «джеймсы» в честь парусов мореплавателя Джеймса Кука.

Хотя джинсы уже давно делаются из хлопка, а не конопли, в 20 веке они стали символом рокеров и хиппи, атрибутом Америки и вожделенным символом моды и западнических настроений в СССР. Говорят, модники 70-х, купив за огромные деньги у спекулянтов заграничные джинсы, носили их, не снимая ни ярлыков, ни картонного щитка с задницы. Лично мне в детстве перепадали джинсы из посылок от родственников в Австрии: мой троюродный брат Михаэль был выше и полнее, поэтому джинсы, из которых он вырос, ушивались в поясе и шли мне, и это было прекрасно. Потом оказалось, что джинсов вокруг множество, но найти те, что мне нравятся, я не могу, потому что мне нравится что-то типа «Loose Fit» — трубы-клеши. А такие в продаже я видел только один раз в 2004 году — в Эквадоре. Поэтому я любил распарывать джинсы по шву и на машинке врезать здоровенный клин — на снимке справа вы видите один из таких неуклюжих плодов моего труда.

Хотя джинсы уже давно делаются из хлопка, а не конопли, в 20 веке они стали символом рокеров и хиппи, атрибутом Америки и вожделенным символом моды и западнических настроений в СССР. Говорят, модники 70-х, купив за огромные деньги у спекулянтов заграничные джинсы, носили их, не снимая ни ярлыков, ни картонного щитка с задницы. Лично мне в детстве перепадали джинсы из посылок от родственников в Австрии: мой троюродный брат Михаэль был выше и полнее, поэтому джинсы, из которых он вырос, ушивались в поясе и шли мне, и это было прекрасно. Потом оказалось, что джинсов вокруг множество, но найти те, что мне нравятся, я не могу, потому что мне нравится что-то типа «Loose Fit» — трубы-клеши. А такие в продаже я видел только один раз в 2004 году — в Эквадоре. Поэтому я любил распарывать джинсы по шву и на машинке врезать здоровенный клин — на снимке справа вы видите один из таких неуклюжих плодов моего труда.

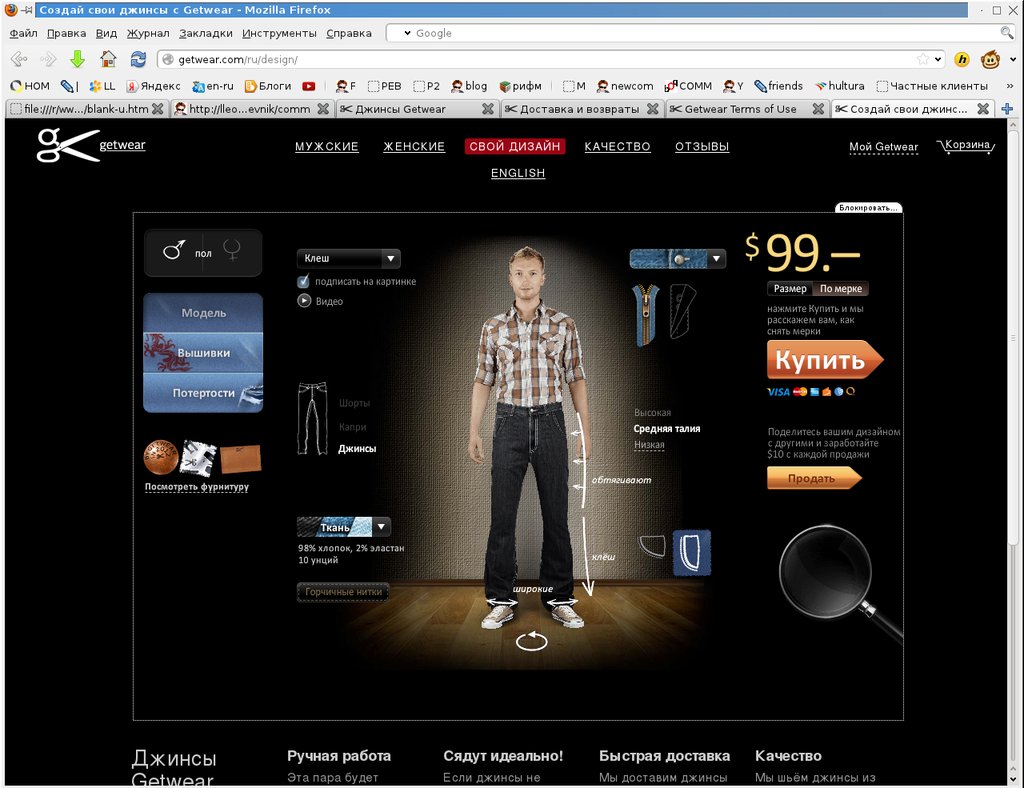

Но к счастью, прогресс не стоит на месте, и вот в интернете появился сервис, который позволяет самому сконструировать такие джинсы, какие ты хочешь. Итак, встречаем: http://getwear.com

Вообще сам проект — поучительная история блестящего стартапа. Жила в Питере молодая пара студентов биофака (даже фидошников) — Яков и Мария. В 2005 году они почувствовали, что их призвание — дизайн, и поехали учиться в Италию. Изучая дизайн одежды, они пришли к выводу, что новый фасон в большинстве случаев это всего лишь новая комбинация известных элементов. Тогда возникла мысль: что если дать этот инструмент самому пользователю, причем в интернете? Во время обучения он познакомились с потомственным текстильщиком-индусом Никелем Бафна и решили делать стартап. Самое сложное оказалось — сделать на сайте удобную и наглядную машину Конфигуратор, но в итоге это удалось на самом высшем уровне. Мое первое знакомство с этим сайтом состоялось еще полгода назад, и тогда машина немного притормаживала под Линуксом, однако теперь исправлено и это — даже с Линуксом проблем нет. Открывшись в 2012 году, сервис уже набрал бешеную популярность, вышел на международный уровень, и его ежемесячные обороты с десятков тыс. долларов уже приближаются к ста. На Россию приходится примерно 60% продаж, 30% на США и 10% на англоговорящую Европу.

Как это работает? Сперва ты выбираешь общий фасон и тип всех элементов. Затем можно сделать дополнительные украшения — например, разными способами («выстрел», «крючок», «пемза») протереть дырки в интересных тебе местах или сделать вышивки.

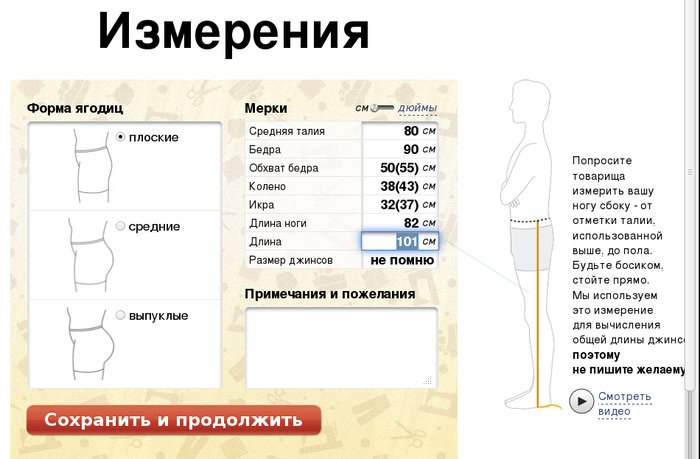

Когда дизайн закончен, осталось главное: задать размеры по фигуре. Казалось бы, сделать это по интернету сложно. Но все кажущиеся сложности преодолеваются при помощи целого ряда простых измерений, которые тебе предлагается сделать самому:

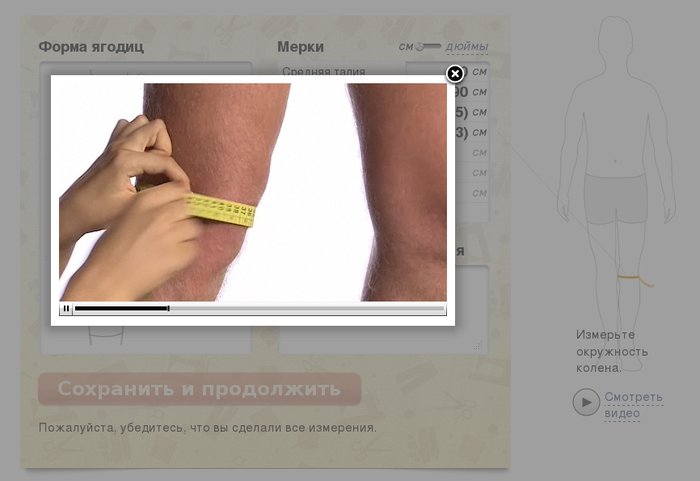

Чтоб упаси боже, не возникло никаких недоразумений, каждое из измерений снабжается лаконичной, но очень понятной инструкцией видео:

Если джинсы все-таки не подходят (примерно 5% случаев) — сервис за свой счёт забирает обратно, перешивает и отправляет заново. На всякий случай в карман каждой присланной пары вкладывается портновский метр — вдруг вы чем-то не тем меряли? ;) Итак, заказ на сайте окончен. Далее специальный алгоритм делает выкройку по фигуре, и задание летит в Мумбаи — именно там находится производство. Джинсы делают высококвалифицированные мастера из материала высшего качества. Один заказ целиком выполняет один из мастеров — это позволяет получить качество выше, чем на конвейере. Особая битва за качество была с поставщиками мелочевки — в итоге от Китая и Индии отказались: заклепки шведские, молнии японские. Итак, примерно через 10 дней заказ готов, и еще через 3-7 дней он в России у вас дома (доставка не Почта России, FedEx, DHL или EMS).

Сколько стоит удовольствие получить качественный продукт по своей мерке и собственному дизайну? От 99$.

Средняя цена одной пары — $130, увеличивают стоимость рюшечки и вышивки по вкусу. Например, лично я не понимаю смысла искусственных дыр и потертостей, а вот тукан на заднем карман, считаю, просто необходим:

Мне было любопытно, что за люди пользуются этим сервисом. Такие, как я, кто не находит свой любимый фасон в магазинах? Или те, у кого особенности фигуры требуют индивидуальной выкройки? А может, те, кому нужен какой-то вычурный дизайн? Я попросил поделиться статистикой, но никаких сенсаций не узнал, ответ был предсказуем: сервисом пользуются в основном самые обычные нормальные люди. Популярнее всего темные цвета — тёмный и сырой. Популярные мужские модели — узкий стрейт, стрей и буткат. Самые популярные женские — слим, стрейт и буткат. При этом 90% заказов делается при помощи онлайн-конфигуратора, а не из готовых шаблонов: люди предпочитают сами создавать дизайн своих джинсов. И при этом 90% заказов делают люди с обычной фигурой. Для них нет проблемы найти себе джинсы по фигуре, просто они предпочитают заказать дизайн по своему вкусу.

Вообще в этом проекте интересно всё, в том числе и поучительная история успеха. Если интересно подробнее, вот ссылки:

http://habrahabr.ru/company/getwear/blog/150554/

http://www.siliconrus.com/2012/09/startap-getwear-dzhinsyi-na-zakaz-ot-99/

http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/entrepreneurs/sdelal/117936-getwear

Но самое главное, повторю:

http://getwear.com

Оригинал заметки находится по адресу http://lleo.me/dnevnik/2013/06/13.html, там можно оставить комментарии.

2013/06/11 - Разбирая фотки - Кембридж

2013-06-11 18:25:28 (читать в оригинале)

Знаменитый в узких кругах астрофизик Радж Кутрапали рассказывал, что учился в Кембридже «и это было прекрасно не только потому, что это лучший университет, а потому, что похож на Хогвардс». В действительности все наоборот: английская писательница рисовала Хогвардс с Кембриджа, туда и из Лондона идет поезд с известной платформы.

Почему-то я думал, что Кембриджский университет — это какие-то бетонные коробки с проходной. На худой конец, мне представлялись просто какие-то большие старые корпуса, типа сталинских зданий с высокими потолками. Но Кембриджский университет оказался просто городом старинных замков. Вот, например, обычный колледж — не церковь, рядовое учебное заведение:

Это не музеи, это обычные учебные корпуса, просто старинные.

Музыкант играет на улице необычный для скрипки авангард.

Особую красоту Кембриджу придают каналы с лодочниками. Лодку здесь принято вести с помощью шеста, а это особое искусство: новичкам, желающим кататься самостоятельно, советуют выложить часы и мобильник.

Вдали от университетского центра сам Кембридж — маленький английский городок с классическими двухэтажными домиками, маленькими и тесными. Тесными — потому что так сложилось исторически: маленькие комнатки, маленькие кухоньки и прихожие, теснее селятся только во Вьетнаме. А двухэтажные — потому что один этаж это мало, а спальня всегда на втором. А если было бы три этажа — то ходить высоко по лестнице. Поэтому два — оптимум. Впрочем, это действительно уютно.

Велосипедный мост. Есть мосты чисто велосипедные, есть пешеходные, есть автомобильные.

Приплыл сдавать сессию.

Парки, дорожки и велосипеды.

Газоны, можно поваляться.

Британские ученые доказали, что кембриджский гусь умнее оскфордского примерно в 0.96 раз :)

В Кембридже, разумеется, огромное количество пабов. Куда идти молодым ученым после работы, как не в паб? Например, в этом пабе над нашим столом оказалась скромная табличка, которая рассказала, что в этом месте за этим самым столиком после кружечки пива некто будущие нобелевские лауреаты Уотсон и Крик впервые публично заявили друзьям и коллегам, что открыли «секрет жизни» — модель ДНК.

Малоприметная калитка частного дома изображает закон квантовой механики.

Яблоня Ньютона перед колледжем, где он работал. Ну разумеется, та самая, с которой ему на голову упало яблоко, и он открыл свой знаменитый закон о квадратичной пропорциональности силы гравитации :) Впрочем, в Кембридже есть еще одна яблоня Ньютона — в ботаническом саду.

Тусовки. 1 июня в Москве принято собираться в Царицыно. В Кембридже 1 июня студенты и жители города выходят в парк на фестиваль. Звучит музыка, над поляной явственно висит аромат марихуаны. Музыка на любой вкус — хоть классика, а хоть британский панк.

Вернемся снова к учебным корпусам. Кембридж — это не университет в нашем понимании, а совокупность из 31-го колледжа. Причем, это нормально, когда студент учится в одном колледже, а преподавателей по его теме ему находят в других.

Осталось сказать, что Кембриджский университет в Англии далеко не единственный: рядом есть такой же Оксфорд, с которым идет постоянное соревнование, в самом Лондоне и других городах тоже полно университетов. Но собственно, Кембридж — это вот эти самые учебные корпуса, колледжи и лаборатории. Это 88 нобелевских лауреатов, тысячи открытий, две сотни синтезированных изотопов, и вообще вся его история с 1209 года — это история знаменитостей от сэра Ньютона до Стивена Хокинга. Если вам непонятно, почему далекий скромный островок Британия стал крупнейшей в истории мира империей, почему английский язык стал главным в мире и официальным языком всей мировой науки, почему среди нобелевских лауреатов абсолютное большинство англичан — просто еще раз посмотрите, как выглядит, допустим, само здание колледжа Святого Джона, какое внимание здесь уделялось вопросам науки и образования. Даже средневековый студент должен быть уверен, что ему выпало учиться в самом лучшем месте на Земле:

PS: Для сравнения — наш современный подход к образованию: скучные облезлые недофинансированные корпуса, скандал с кафедрой теологии в институте ядерной физики с массовыми репрессиями преподавателей и установка креста вместо памятника-символа МИФИ:

Оригинал заметки находится по адресу http://lleo.me/dnevnik/2013/06/11.html, там можно оставить комментарии.

2013/06/07_pism - Про письменность

2013-06-07 19:44:52 (читать в оригинале)Любые разговоры о судьбах книг в грядущие столетия или о «тревожных» изменениях в языке и сетевых жаргонах не имеют особого смысла по той простой причине, что мы привычно идеализируем письменность как некое неотъемлемое и вечное свойство цивилизации. Но почему мы так думаем? Не является ли искусство чтения и письма временной вынужденной мерой, когда развитие общества потребовало фиксации мыслей, а прогресс еще не подарил возможности фиксировать мысль в естественной форме (и до сих пор такой возможности нет)? Что нам дает право считать письменность чем-то принципиально иным, чем, например, морзянка или язык жестов? Почему мы думаем, что обучение грамоте будет необходимым вечно?

Куда логичней предположить, что письменность — короткий эпизод на старте человеческой цивилизации, когда уже возникла потребность в передаче мысли, но техника еще не позволяла передавать мысль в чистом виде, и поэтому возникла технология стенографирования устной речи в виде графических закорючек. Если бы, к примеру, во всем мире погасли и свет, и Солнце, а жизнь каким-то образом продолжалась в темноте, то, вполне возможно, запоздалый расцвет цивилизации мы бы встретили азбукой Морзе или азбукой Брайля. Потому что это такие же равноправные способы передачи речи, как письменность. У нас нет никаких оснований считать, что искусство рисования слов на бумаге чем-то принципиально отличается от искусства общения короткими и длинными гудками. И нет уверенности, что это искусство останется с нами навсегда, а не уйдет в музей как морзянка.

Тут надо понимать любопытный нюанс: с точки зрения нейропсихологии устная речь является врожденным свойством организма, а вот письменная — нет. Почему? У нас есть мозг, который вырабатывает мысль (в частности, в лобных долях), это, грубо говоря, мыслительный центр. Также в мозгу есть встроенная компьютерная периферия — контроллер движений (мозжечок и прочие структуры), исторически древнейший обонятельный мозг, мощнейший процессор обработки изображений (вся затылочная кора, таламус и прочие структуры) и так далее. И среди этого есть в мозгу отдельные области тканей — речевые центры (левый висок, зоны Брока, Вернике), которые от рождения предназначены для устной речи. Это встроенный драйвер, природный сигнальный процессор на борту. Конечно, речевой процессор «из коробки» сам собой полноценно не заработает — ему требуется обучение и локальная для данной местности прошивка. Но включается он у человека сам — малыш гулит, учится издавать звуки, распознавать их и подражать, и в четко определенный природой срок эта структура самонастраивается — без каких-либо особых стараний и тренировок малыш начинает говорить. Наш мозг сконструирован эволюцией специально под устную речь, этой конструкции больше двух миллионов лет (а цивилизации и десяти тысяч нету). Но при этом никакого встроенного процессора письменности (вариант: морзянки, азбуки Брайля, языка жестов) в мозгу не предусмотрено. В нем нет ткани, предназначенной для формирования именно этого навыка. Желая общаться с миром и поскорее получить «языковую прошивку», никаких графем ваш малыш рисовать для этой цели не будет. Письменность и чтение — это внешний навык. Который можно с трудом наработать — как навык вязания спицами, игры на рояле или езды на велосипеде. А можно вместо этого выучить морзянку или язык жестов. А можно прожить и без этого, так жили 95% населения еще каких-нибудь двести лет назад.

И ведь в нашей области культуры письменность основана на алфавите. Но поскольку письменность не является природным свойством, она может принять любую форму. Как живут там, где в качестве письменности приняты не буквы, бесконечное число иероглифов? От двух тысяч иероглифов знает сегодня обычный китаец, от десяти-пятнадцати тысяч — китаец образованный. Кого тут считать владеющим грамотой — грань размыта.

Идем далее. Надо хорошо понимать, что письменность появилась как вынужденный способ фиксирования и передачи устной речи. А это уже третье звено в цепочке передачи мысли — со своей дополнительной погрешностью. Второе звено тут — устная речь, которая тоже привносит свои рамки и полностью передать мысль неспособна. Например, вы можете объяснить словами, как готовить щи, но вам никогда не удастся объяснить их вкус тому, кто никогда не пробовал ни щей, ни супа. Попробуйте объяснить дальтонику, что такое салатовый цвет, а лишенному обоняния - как пахнет сирень. Даже эти простейшие элементы, которые в наших мыслях вполне оформлены и безошибочно узнаваемы, устная речь передать не в состоянии. Также устная речь с трудом передает эмоции, поэтому для их понимания существует, например, интонация и тон. В общем, при попытке запихать мысль в устную форму, у нас уже имеются определенные ограничения — даже несмотря на то, что эта форма заведомо предусмотрена природой. Но когда устную речь, в свою очередь, пытаются завернуть в письменный информационный пакет, к проблемам устного интерфейса добавляются ограничения письменного. Например, в письменности отсутствует интонация, присущая живой речи. Все знаки пунктуации, все эти нарочитые «Гхм...», «Хаха!», позднее — смайлики, — всё это костыли, призванные хоть как-то помочь перешифровке устной речи в письменную.

Но при этом письменная речь — порождение первобытной технологии, которая позволяла вычерчивать графемы углем на стене, палкой по глине или тушью по бумаге. Вся культурная накрутка вокруг письменности — это явление, порожденное формой технологии и неразрывно с ней связанное. Чего стоит, например, деление на «литературный стиль» и «разговорную речь». Что такое литературный стиль? Абзацы, сочиненные так, как никто и никогда не произнес бы слова в реальной жизни. Это некое искусство, которое, живи мы в «темном мире», заменилось бы узорами азбуки Брайля или морзянкой, сконструированной так, чтобы звучала мелодия. Или взять науку грамоту... Нет, всё понятно, грамотность нужна и важна, но сделайте шаг в сторону, оглядите явление со стороны и задумайтесь: специальные институты формулируют нормы, специальные учителя десятилетиями морально лупят детей, вдалбливая, что некий узор из букв пишется не так, как слышится. Куда денется вся эта наука, когда узор из букв станет не нужен? А ведь это рано или поздно случится.

Сперва письменность породила печатное дело, затем ушла в пишмашинки и на дисплеи компьютеров но технические средства развиваются, а ограниченность письменного стандарта становится все очевидней. Посмотрим, как развивалась сеть: сперва это был чисто текстовый формат (классические зеленые литеры на черном алфавитном дисплее), в котором для отображения интонаций и эмоций появились смайлики, игра с регистрами и даже узоры и картинки из псевдографики. Затем родился HTML — язык верстки. Потом разросся мультимедийный контент, и стало уже нормальным увидеть в комментариях в качестве ответа на вопрос не текст и не цитату, а, скажем, поясняющую ссылку, оскорбительную картинку или поучительный ролик. Понимаете, да? Диалог удаленных друг от друга людей вышел за рамки письменного текста, и для наилучшей передачи мысли стал использовать дополнительные элементы. Обернитесь вокруг: если раньше люди в метро читали книги, затем — электронные читалки, то теперь они смотрят сериалы с мобильников. Если раньше мои читатели начинали письмо словами «Леонид, я тут прочитал ваш рассказ...», то теперь я все чаще звучит «Леонид, я тут ПРОСЛУШАЛ ваш рассказ...» Даже аудиотехнология — она уже удобнее письменной, потому что можно мыть пол, вести машину или бегать по парку в наушниках. В то время, как чтение книги требует полного оцепенения организма с отключением от мира. Но век назад было не так просто организовать чтеца во время домашней уборки, а сейчас — это вопрос втыкания наушника в смартфон.

При этом наука не стоит на месте, и вопрос считывания мысли напрямую из мозга, минуя рот и руки, — вопрос ближайшего времени. Как технически будет решена задача сосканировать мысль из головы и спроецировать в другую голову — не столь важно. Собственно, уже лет двадцать существуют системы, позволяющие управлять курсором при помощи усилия мысли, некоторой тренировки и пары ЭЭГ-датчиков в шапочке на голове. Наш вопрос в другом: что произойдет при этом с письменностью? Со всей этой культурой красоты и искусства выстраивания в ряд графических закорючек при письме, чтобы затем при чтении скомпилировать этот сложнейший буквенный микроассемблер обратно в человеческую мысль, образы, чувства и знания? Кто захочет 10 лет зубрить слова-исключения и правила написания удвоенной «н» в суффиксах, если появится возможность всосать голым мозгом в одну секунду то, что раньше было принято выковыривать из потока букв, часами листая книгу? Не возникнет ли по прошествии еще пары веков ситуация, когда человек, умеющий читать и писать буквами, станет выглядеть редким специалистом типа знатока клинописи и берестяных грамот?

Разумеется, устная речь сохранится хотя бы по той простой причине, что она является природным свойством человеческого мозга. Но письменность — форма стенографирования мысли, навязанная нам обстоятельствами, и у нас нет никаких оснований считать, что это будет продолжаться вечно. Конечно, возникает много чисто философских вопросов. Например, способствует ли обучение письменности развитию мозга и формированию тех связей и принципов мышления, которые никакими другими техниками не развить в принципе? Недоказанный и спорный тезис. Или вот еще вопрос: куда денется литература — искусство сочинения узоров из буковок? Понятно, один путь — в аудиоформу. Но не родится ли в ближайший век совсем иной вид искусства, основанный на трансляции знаний и чувств напрямую из мозга в мозг при помощи технических средств, которые станут такими же обыденными, как мобильник в кармане?

В общем, вопросов много, но если посмотреть на явления с космических позиций и в далекой перспективе, то споры о «порче языка», «пагубности интернет-жаргона» и прочих материях становятся странны: человечество просто ищет любые пути для выражения чувств, знаний и эмоций, которые не может им дать современная письменность. И если «пыщпыщ111" и «ОМГ» является коротким символом для выражения достаточно сложной гаммы отношений к прозвучавшему, то почему не использовать эти кодировки?

Оригинал заметки находится по адресу http://lleo.me/dnevnik/2013/06/07_pism.html, там можно оставить комментарии.

2013/06/05 - Разбираю фотки: Лондон - футбольный матч

2013-06-05 00:59:33 (читать в оригинале)Итак, мы попали на футбольный матч — финал Лиги Чемпионов на стадионе Уэмбли. Цена, пробитая на билетах (билеты на пятый этаж) — что-то около 300 фунтов. Вместимость стадиона — что-то около 82000 человек. И он был полон!

Наш сектор был нейтральным. Фанаты «Баварии» располагались справа от нас трибуны красные от маек и шарфов:

Фанаты «Боруссии» слева от нас — все трибуны желтые. Обратите внимание — перед началом игры на поле стояло по две пары ворот с каждой стороны. Я уж думал, что-то пропустил в истории развития футбола, и теперь игра ведется в каком-нибудь стереоформате. Но нет, к началу игры вторые ворота убрали. Так и осталось загадкой, зачем они были нужны.

Футбольный матч — мероприятие, на котором очень мало девушек. Честно скажу: я давно не бывал на мероприятиях, где девушек настолько мало. Пожалуй, даже никогда :) Да, я знаю, существуют болельщицы (причем, они и умны и милы), но это скорее исключение. Футбол — реально это шоу для парней. Попробуйте посчитайте на снимке сколько девушек. Я вижу двух:

Хороший матч — это всегда хорошее шоу. Я думаю, оно растет корнями из Древнего Рима, где народ требовал хлеба и зрелищ. Только в Риме на арене убивали друг друга гладиаторы и дикие звери, а в нашу цивилизованную эпоху стадионная битва стала чисто виртуальной — схватка команд за кожаный шарик. Но суть осталась той же — огромный стадион ревет и желает, чтобы одни порвали других. Видимо, эта опция сидит глубоко в человеческой прошивке. Перед началом собственно матча происходит театрализованное представление — выходят ряженые рыцари и стучат деревянными мечами, дополнительно настраивая стадион на дух войны:

Даже лошадь вывели — бутафорскую, но от этого еще более интересную. Шагала как настоящая, думаю, все дело в специальных системах деревянных рычагов:

Какой же матч без корреспондентов? Их тут сотни, все озадаченные, у каждого гигантский телескоп:

Во время театрализованного шоу перед матчем корреспондентов пустили на пятачок у края поля — как они туда рванули бегом! Но пляски рыцарей и коней закончились, и вот корреспонденты бредут обратно:

Как я уже рассказывал, в поисках шарфика я пробрался на первый этаж (вообще сектора жестко разграничены и пролезть невозможно), и некоторое время тусовался в секторе фанатов «Баварии» у самого поля, а потом вернулся на свое место на пятый этаж. У поля интереснее — тут чувствуется движение жизни. Но, если честно, с пятого этажа видно гораздо лучше. А сувениров не оказалось и на первом этаже — все шарфики по 15 фунтов были распроданы:

Ну, про сам матч я уже писал, вкратце скажу, что зрелище захватывающее. По телевизору нет такого эффекта присутствия, как на 80-тысячном стадионе:

Моя друзья-болельщики: Самсон Шоладеми, Дима Терновский, Сережа Доля.

А вокруг на трибунах дети из детдомов, спортивных интернатов и юношеских клубов, их сюда привез «Газпром»:

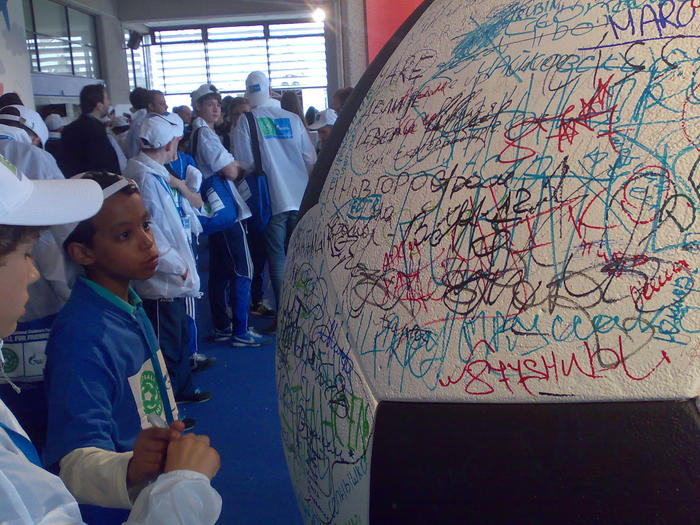

У детей был трудный день — с утра конференции:

Тусовки и мероприятия:

Шоу и игры:

Но финалом дети оказались разочарованы — они болели за «Боруссию»...

Спасибо организаторам «Football For Friendship» за эту прекрасную поездку! Кстати, страница проекта на Фейсбуке https://www.facebook.com/FootballForFriendship (и на английском: https://www.facebook.com/Football4Friendship).

Оригинал заметки находится по адресу http://lleo.me/dnevnik/2013/06/05.html, там можно оставить комментарии.

|

| ||

|

+445 |

493 |

Media_Sapiens |

|

+436 |

453 |

RuSSianIdIoT |

|

+399 |

545 |

Литературное кафе "ИСКУССТВО" |

|

+397 |

445 |

Agnoia |

|

+392 |

440 |

Hiddenattack |

|

| ||

|

-1 |

40 |

Тысяча_и_одно_кимоно |

|

-2 |

39 |

Йолло Пуккі - друг усіх дітей |

|

-2 |

15 |

Nobody's perfect |

|

-6 |

35 |

БлокNOT |

|

-7 |

5 |

Б_Кролик |

Загрузка...

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.