|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

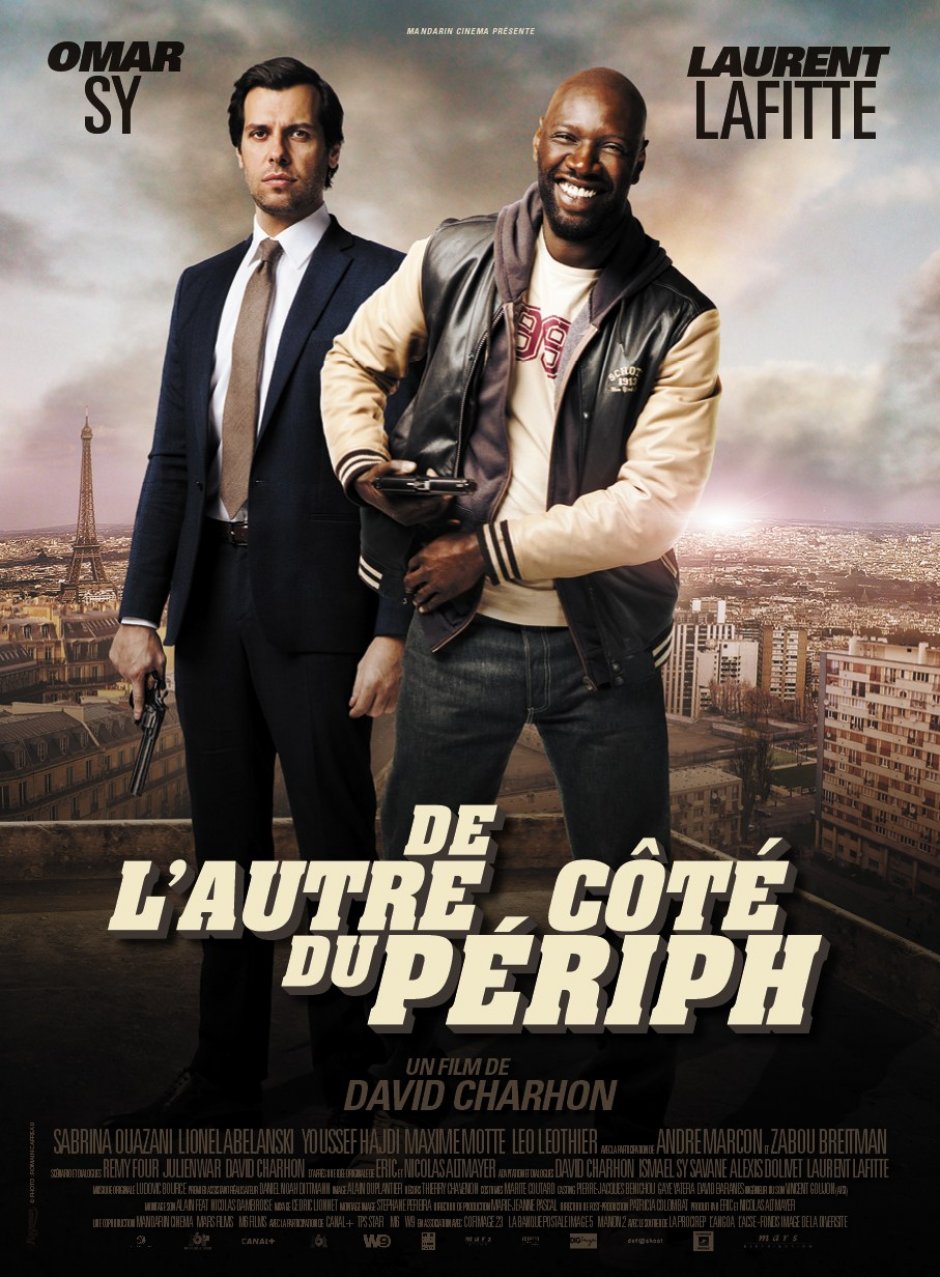

"Оз: Великий и Ужасный": Зато, говорю, мы делаем ракеты2013-07-10 11:09:00 Оз: Великий и Ужасный / Oz the Great and Powerful Год: 2013 Страна: США Режиссер: Сэм Рэйми В ролях: Джеймс Франко, Мила Кунис, Рейчел Вайс, Мишель Уильямс и др.  Всем, кто читал первоисточник, было бы интересно узнать, как великий волшебник попал в страну Оз, ведь в книге об этом ничего не говорится. Вот нам и восполнили этот пробел на свой лад, сняв приквел знаменитой истории.  Обаятельный фокусник бродячего цирка, мелкий враль и мошенник, озабоченный материальным благосостоянием и мечтающий о славе и величии, пока занят соблазнением множества барышень, благодаря чему вызывает ярость мощного коллеги и вынужден бежать, спасаясь на воздушном шаре. Дальше все понятно. Шар попадает в ураган, который заносит героя в ту самую страну, которую он должен спасти от зла.  Странная получилась сказка. Утонченно-эстетский черно-белый пролог сменяется буйством аляповатых красок волшебной страны. Количество компьютерной графики зашкаливает. Актеры будто болтаются в тщательно прорисованных декорациях, довольно беспомощно, несмотря на виртуозную прорисовку деталей.  Сценарий довольно посредственный. Мораль какая-то лобовая. Эволюция героя выглядит недостоверно. Изобретение кинопректора, как средства борьбы со злом, кажется глупой идеей, напрочь убивающей сказку, где должны быть другие законы, не связанные с техническими новшествами. Кино, конечно, великая иллюзия, но уж слишком технологичная.  Удручает игра актеров. Смотришь на Джеймса Франко и думаешь, как бы великолепно мог сыграть эту роль Джонни Депп, или Роберт Дауни-мл., которого приглашали на эту роль. Вместо плутоватого и искрометного иллюзиониста у Франко получился хамовато-напыщенный шарлатан и фигляр.  Три кинодивы, играющие сестер и ведьм по совместительству - ничуть не лучше. Ужасающие костюмы волоокой Милы Кунис приводят в замешательство, вкупе с неубедительной игрой. Холодная Рейчел Вайс и Добрая Мишель Уильямс даже на антитезе невнятны и схематичны. Всех живых актеров с легкостью переигрывают компьютерные обезьяны всех мастей и фарфоровая девочка с ножом в кармане и замашками "Зловещих Мертвецов". Не зря же у них один режиссер.  К нему, кстати, тоже немало претензий. Слишком много затянутых сцен в карамельных декорациях, отсутствие хоть какой-то глубины и тайны, стилистический ералаш - это то, что лежит на поверхности и не требует особых знаний.  Вот и получилось кино, в котором механический прибор разрушил сказку, которую зритель пытается разглядеть в кинозале сквозь волшебные очки. Обидно. Утешает только то, что у жителей страны Оз теперь тоже есть кинематограф. Тэги: кино, немного, рецензия "Шутки в сторону": Жизнь - это как слизывать мед с колючки" ("Профессионал")2013-07-08 11:18:00 Шутки в сторону / De I'autre du periph Год: 2012 Страна: Франция Режиссер: Давид Шарон В ролях: Омар Си, Лоран Лафитт, Сабрина Уазани, Лионель Абелански и др.  "Шутки в сторону" - скроенная по американским лекалам французская полицейская комедия. Легкая стилизация французских полицейских комедий восьмидесятых годов прошлого века.  Режиссер следовал всем законам жанра и снял пусть и предсказуемый, но вполне смотрибельный фильм. Два копа из противоположных социальных слоев становятся напарниками поневоле в расследовании убийства высокопоставленной дамочки в криминальном пригороде Парижа.  На противопоставлении двух миров, которые представляют каждый из героев - помпезно-роскошного, но коррумпированного и безразличного к нуждам населения Парижа, и криминального, но душевно теплого предместья - построены все перипетии этой незамысловатой, наполненной французским шармом комедии.  Сюжетные ситуации разыгрываются в хорошем темпе и насыщенны неплохим не пошлым юмором с элементами черного. Есть и чисто французские сюжетные ходы. Например, сцены в закрытом элитном ночном клубе, где полицейские ведут расследование обнаженными, в ханжеском Голливуде невозможны в принципе. Есть и характерный для европейского кино прямолинейный социальный подтекст, который, впрочем не напрягает, потому что разыгрывается в ироничном ключе.  Актерский состав говорит сам за себя. Не стоит никого убеждать , что интерес к фильму в первую очередь основан на исполнителе роли копа из парижского бедного предместья Омаре Си. Но и Исполнитель Роли импозантного карьериста с Набережной Орфевр Лоран Лафитт произвел хорошее впечатление и не затерялся на фоне харизматичного и искрометного напарника. Очень хороша и соблазнительная Сабрина Уазани.  Конечно, ни до "Смертельного оружия". ни до "Профессионала", мило цитируемых в картине, "Шутки в сторону не дотягивают ни в малейшей степени. Но что-то ностальгически симпатичное в этой комедии есть. Тэги: кино, немного, рецензия Концепция демократии К.Маркса и Ф.Энгельса...(2)2013-07-07 21:37:43 Публикую вторую часть параграфа девятого из первой главы своей старой, ...

Публикую вторую часть параграфа девятого из первой главы своей старой,двадцатилетней давности, научной монографии - Волков-Пепоянц Э.Г. МЕТАМОРФОЗЫ И ПАРАДОКСЫ ДЕМОКРАТИИ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА БОЛЬШЕВИЗМА: ИСТОКИ, СУЩНОСТЬ, ЭВОЛЮЦИЯ, АЛЬТЕРНАТИВЫ. 19I7-I929 гг. В 2-х книгах. Кн.1. - Кишинев: “LEANA”.1993. - XXXII+ 464 с. Глава первая. СОДЕРЖАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ДЕМОКРАТИИ К.МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА 1.9.Концепция демократии К.Маркса и Ф.Энгельса в связи с марксистской концепцией формально-демократического и относительно мирного пути пролетарской революции.Ее эволюция.Ленинские фальсификации марксистской концепции демократии(2) После кончины К.Маркса Ф.Энгельс во второй половине 80-х - первой половине 90-х гг. в работах "Социализм в Германии", "К критике проекта социал-демократической программы 1891 года", <<Введение к работе К.Маркса "Классовая борьба...">> и других, письмах к Ф.Домела-Ньювенгейсу от 4 февраля 1886 г., П.Лафаргу от 6марта 1894 г. и других значительно продвинул как концепцию демократии, так и концепцию формально-демократического и относительно мирного пути пролетарской революции. Сочинения этого периода стали объектом ожесточенной полемики, интерпретировались в историографии рабочего и демократического движения произвольно и противоречиво. "Линией водораздела" в споре являлся тезис о существовании эссенциальных различий в политических взглядах между К.Марксом и "старым" Ф.Энгельсом по проблемам политической демократии. Характерным примером служит утверждение Й.Фетчера о том, что Ф.Энгельс "глубже и основательнее, чем... К.Маркс, проник в дух и суть свободного демократического общества англосаксонского типа”327 и целиком ориентировался на мирный путь, главной формой которого являетсявсеобщее избирательное право.В центре своеобразного "водоворота" мнений находится работа Ф.Энгельса <<Введение к "Класовой борьбе во Франции">> 328(называемая его "политическим завещанием"), еще со времен Э.Бернштейна трактуемая многими комментаторами в антиреволюционном смысле. Именно в ней ряд исследователей обнаруживает больше всего мыслей, противоречащих воззрениям К.Маркса периода "Гражданской войны во Франции". Думается, тексты Ф.Энгельса 90-х гг. дают определенные основания для таких выводов. Соратник Маркса, продолжая одну из двух линий политической доктрины марксизма, берущей начало в его же работах второй половины 40-х гг., сформулировал как завершающий аккорд положение о демократической республике как специфической форме диктатуры пролетариата, о реальной возможности такого относительно мирного и демократического пути пролетарской революции, который фактически по продолжительности, постепенности, стадиальности, многоэтапности более напоминает эволюционный, реформистский путь преобразований, чем собственно революционный ("...старое общество могло бы мирно врасти…конституционным путем... в демократических республиках…")329. В чем же суть различий в постановке вопроса в 90-е гг.от предшествующих лет? Раньше, в процитированных нами фрагментах из работ второй половины 40-х - 80-х гг., речь шла в основном о двух моментах: во-первых, о том, что политическая демократия благоприятствует относительно мирному - со стороны пролетариата - завоеванию государственной власти; во-вторых, политическая демократия может явиться политической формой диктатуры пролетариата. Однако второй пункт, ввиду своей абстрактности и "размытости", не столько прояснял вопрос, сколько инициировал к жизни несколько новых вопросов. Не ясна была прежде всего конкретная институциональная структура политической демократии как формы диктатуры пролетариата. Не то чтобы К.Марксу или Ф.Энгельсу совсем не были ясны форма государства или политический режим. Некоторые, в основном эмпирические по своему происхождению,теоретические "заделы" у них имелись. Однако конкретно-определенной и целостной модели государственного устройства, могущего служить политической формой диктатуры пролетариата, а также, что важно, конкретной, а не только принципиальной, но абстрактной возможности формально-демократического пути в политической реальности до начала 90-х гг. не было. Под вопросом была и судьба тех или иных институтов политической демократии, в случае если на этапе революционных преобразований ожесточится классовая борьба. Что станет, к примеру, со свободой печати или всеобщим избирательным правом, если представители буржуазии предпримут попытку вооруженного свержения власти пролетариата? Сохранятся ли в этой ситуации политические свободы и права по отношению к буржуазии? В начале 90-х гг. Ф.Энгельс впервые в работе "Социализм в Германии" с "цифрами в руках" прогнозирует конкретную практическую возможность в течение ближайших 10-15 лет победы социалистической революции в Германии по "конституционному" пути330, В это же время он неоднократно указывает на демократическую республику как на специфическую форму диктатуры пролетариата331 . Для читателя, знакомого с содержанием и эволюцией марксистской концепции демократии на протяжении более чем 40 лет, такое умозаключение Ф.Энгельса представляется естественным. Однако для догматизированного, взращенного лишь на идеях В.И.Ленина и занятого их охранительством советского обществознания, селективно и пространно комментировавшего только те идеи классиков марксизма,которые подтверждали правоту ленинской политической мифологии, замалчивающего не согласующиеся с ней мысли или истолковывавшего их превратно, подобная интерпретация представлялась, наоборот, противоестественной. К примеру, в специальной литературе по поводу положения Ф.Энгельса о том, что демократическая республика "является специфической формой для диктатуры пролетариата", утверждалось: "... Энгельс, видимо, хотел подчеркнуть принципиальное отличие демократической республики как государственной формы диктатуры пролетариата от обычной буржуазной республики парламентского типа"332. Процитированный пассаж - типичный образец тонкой фальсификации. В действительности Ф.Энгельс имеет в виду другое и естественное (в контексте концепции демократии, сопряженной с концепцией формально-демократического пути): не принципиальное отличие демократической республики как государственной формы диктатуры пролетариата от обычной буржуазной республики парламентского типа, а преемственность двух функциональных состояний демократической республики - если завоевание власти осуществляется посредством "обычной буржуазной республики парламентского типа", то именно эта демократическая республика и может служить той политической формой, посредством которой будет осуществляться политическое господство пролетариата. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно непредвзято прочитать письма Ф.Энгельса к П.Лафаргу от 6 марта 1894 г. и Ф.Домела- Ньювенгейсу от 4 февраля 1886 г. В первом из них основоположник марксизма развивает мысль, высказанную еще в 1847 г. во второй статье "Коммунисты и Карл Гейнцен": республика определяется своим классовым содержанием. Пока она является формой господства буржуазии, она так же враждебна социалистам, как и любая монархия ("если отвлечься от формы проявления этой враждебности"). Но,изменив классовое содержание формально-демократических институтов, можно их использовать в целях революционных преобразований, поэтому демократическая "республика... является готовой политической формой для будущего господства пролетариата"333. Можно привести целый ряд аналогичных и однозначно интерпретируемых мыслей Ф.Энгельса. "Маркс и я, - отмечал он, - в течение 40 лет без конца твердили, что для нас демократическая республика является единственной политической формой, при которой борьба между рабочим классом и классом капиталистов может сначала приобрести всеобщий характер и затем завершается решительной победой пролетариата". "Демократическая республика, - вновь подчеркивал Ф.Энгельс, - всегда останется последней формой господства буржуазии - той формой, в которой ему приходит конец". Демократическую республику Ф.Энгельс называл высшей формой государства, причем такой, "в которойтолько и может бытьдоведена до конца последняя решительная борьба между пролетариатом и буржуазией”334 (Подчеркнуто нами. – Э.В.-П.). Вместе с тем настало время указать на две характерные особенности предлагаемого использования пролетариатом формально-демократических институтов в гипотетической схеме Ф.Энгельса (как ранее и К.Маркса). Во-первых, демократическим путем не только устанавливается политическое господство одного класса, хотя и составляющего большинство, и соответственно устраняется от власти социальное меньшинство, что естественно для демократии, но и при этом в дальнейшем интересы меньшинства, прежде всего экономические,перестают учитываться в ходе принятия решения большинством. Налицо - диктатурабольшинства, диктатура пролетариата посредством демократических процедур.Главным здесь являются не методы осуществления власти (как впоследствии у Ленина), а классовая сущность проводимой политики. В целом же в концепции демократии ясно проступают черты якобинской традиции - конфронтационность:не поиск компромиссов между классами, взаимоприемлемых решений, а ликвидация - как класса - одного из них, согласно экономическим и социально-философским взглядам марксизма. Во-вторых, столь же явственно проглядывают и черты руссоистской политической традиции- априори пролетарской партии, как обладательнице научной теории, уже до волеизъявления известны общий интерес и общая воля всего пролетариата, не сводящиеся к сумме интересов и волей отдельных пролетариев, и поэтому главная задача партии состоит не в выявлении и учете разнородных интересов пролетариев,а в "прояснении" классового сознания пролетариата, означающем принятие всем классом как однородным целым платформы партии в качестве своей. Еще в большей степени подобный подход должен был бы проявиться после завоевания власти, В.И.Ленину, судя по "Государству и революции" и "Марксизму о государстве", были известны многие из процитированных положений Ф.Энгельса, в том числе, что важно, и одно из ключевых мест из его работы "К критике проекта социал-демократической программы 1891 года" ("...наша партия и рабочий класс могут прийти к господству только при такой политической форме, как демократическая республика. Эта последняя является даже специфической формой для диктатуры пролетариата, как показала уж Великая французская революция"335), и тем не менее он, используя их в качестве аргументов, и в частности только что приведенную выдержку из работы Ф.Энгельса, продолжал "гнуть свою линию” неадекватной интерпретации: "Энгельс повторяет здесь в особенно рельефной форме ту основную идею, которая красной нитью тянется через произведения Маркса, именно, что демократическая республика есть ближайший подход к диктатуре пролетариата”336. Как читатель легко убедится, проведя сравнительный анализ слов Ф.Энгельса и В.И.Ленина, перед нами очередная фальсификация последним смысла текста столь обожаемого им одного из основоположников марксизма.

Действительно, Ф.Энгельс выделяет две последовательные роли, выполняемые демократической республикой: 1)служить наиболее благоприятным политическим условием для завоевания власти пролетариатом; 2)служить государственной формой для власти пролетариата (диктатуры пролетариата). Вождь же большевизма, ничтоже сумняшеся, "углядывает" лишь первую роль демократической республики, но, чтобы как-то завуалировать свой (думается, сознательный) подлог, использует своеобразный терминологический оборот: "ближайший подход к диктатуре пролетариата". Выявленная нами фальсификация В.И.Лениным марксистской концепции демократии состоит прежде всего в искажении им содержания,которое вкладывали в понятие "диктатура пролетариата" К.Маркс и Ф.Энгельс, в замене этого содержания собственным оригинальным,отличающимся от классическо-марксистского. Здесь необходимо дополнительное разъяснение. Понятие "диктатура пролетариата", используемое К.Марксом и Ф.Энгельсом (как и понятие "демократия"), многозначно. Данное обстоятельство объясняется тем, что при отсутствии законченного целостного и развернутого обоснования идеи диктатуры пролетариата в одном тексте основоположники марксизма неоднократно употребляли этот термин при анализе различных проблем, вследствие чего их высказывания и допускают неоднозначные, порой альтернативные интерпретации, что и подтверждает литература: 1)расширительное понимание диктатуры пролетариата как гегемонии; 2)близкая к нему интерпретация диктатуры пролетариата как государственной власти большинства в интересах большинства; 3)трактовка диктатуры пролетариата как государственной власти большинства населения - пролетариата - в политической форме демократической республики; 4)противоположная предыдущей трактовка диктатуры пролетариата, воплощенной в новом по типу и политической форме государстве отрицающем все прежние политико-юридические институты, ранее действовавшие принципы их организации и функционирования, стандарты политической и правовой культуры; 5) истолкование диктатуры пролетариата как телеологической государственной власти - власти государства, используемой как орудие для установления заранее определенной цели: коммунистического миропорядка; 6) близкая к предшествующей трактовка диктатуры пролетариата как власти, имеющей цель “уничтожения” всех классов и установления общества без классов, а значит, и упразднения власти самого пролетариата. В этом качестве диктатура пролетариата представляет собой переходное, упраздняющее самое себя, отмирающее, государство. Вместе с тем в переходный период государственная власть пролетариата носит явно выраженный авторитарный характем, так как свою историческую миссию пролетариат реализует при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения"337. В то же время диктатура пролетариата авторитарна не только к буржуазии, но и к пролетариату,так как вводится равное для всех принуждение к труду338. Более того, власть пролетариата, в силу логики объективно стоящих перед ней задач и необходимости выполнения соответствующих функций превращается, оставаясь авторитарной, в тоталитарную. Этот аспект мы рассмотрим детальнее дальше. Здесь же ограничимся тем, что выразим свое частичное несогласие с мнением В.Л.Лобера, утверждающего, что диктатура пролетариата носит одновременно авторитарный и демократический характеры: "...как власть, опирающаяся на силу, она носит авторитарный характер, но как власть, представляющая собой концентрированное выражение политической воли большинства, она в то же время является демократической"339 . Абстрактно рассуждая, власть может быть и демократической (узкий смысл), и авторитарной одновременно(как и в случае ,когда диктатура пролетариата устанавливается посредством демократической республики): демократической по отношению к большинству и авторитарной по отношению к меньшинству. (Заметим, что даже этот вариант невозможен для демократического политического режима в современном понимании, т.е.,как режима либерально-демократического и плюралистического, при котором является обязательным соблюдение прав и свобод человека и меньшинств.). Однако подобная ситуация невозможна для власти, начавшей осуществлять экономическую программу марксизма: первоначально, даже будучи демократически избранной, власть становится авторитарной и по отношению к большинству, а следовательно, чтобы остаться у власти,марксистской партии следует выбирать между двумя вариантами - узурпировать власть или отказаться от экономической программы марксизма; 7) суженная интерпретация - отождествление диктатуры пролетариата с тоталитарным,насильственным, идеократическим единовластием пролетарской партии; 8) трактовка диктатуры пролетариата как власти, осуществляющей преобразования хотя и насильственным, но по возможности "наиболее рациональным и гуманным путем"340. ' Перечисленные (а также другие, не названные нами) интерпретации понятия "диктатура пролетариата" в сочинениях классиков марксизма (и в текстах интерпретаторов, что не одно и то же) встречаются не в одинаковой мере: во-первых, каждая в отдельности или в различных сочетаниях, во-вторых, одни чаще, другие реже, третьи - в исключительных случаях. В-третьих, вслед за эволюцией социально-философских и политических взглядов классиков в связи с меняющимся общественным контекстом одни интерпретации диктатуры пролетариата отходили на задний план, другие выдвигались на авансцену. Но с чем нельзя согласиться, так это с суждением В.Б.Пастухова о том, что в 80-е гг. прошлого столетия "К.Маркс и Ф.Энгельс по существу начали демонтаж выдвинутой ими ранее концепции диктатуры пролетариата”341. Вернемся к основному анализу. Ф.Энгельс (как и К.Маркс) часто использовал понятие "диктатура пролетариата" в самом общем виде,в значении классовой сущности власти, безотносительно к форме государства и политическому режиму: государственная власть находится в руках представителей пролетариата и осуществляется в интересах пролетариата. Содержание понятия "диктатура пролетариата", по К.Марксу иФ.Энгельсу, очень часто не соответствует его буквальному смыслу: деспотизм класса, основанный на произволе, насилии. Нам тотчас же возразят: ваша трактовка никак не согласуется с ключевым тезисом К.Маркса о насилии как "повивальной бабке всякого старого общества, когда оно беременно новым"342, а также с выводами в "Гражданской войне во Франции'' К.Маркса. Но противоречия здесь нет. Термин "диктатура пролетариата"использовался К.Марксом и Ф.Энгельсом в связи с концепцией путей революции в двух основных значениях. Более конкретная трактовка зависела от того, в связи с каким из двух основных путей революции они его рассматривали. 1) Если речь шла о формально-недемократическом и относительно немирном способе завоевания власти посредством вооруженного восстания, других вооруженных форм борьбы, то диктатура пролетариата означала установление недемократического политического режима, изъятие и ограничение демократии, насильственное подавление сопротивления отстраненных от власти социальных групп и слоев. Вместе с тем основоположники марксизма характеризовали установившуюся власть как "демократическую" по той функциональной рола, которую она должна выполнять: осуществление политики в интересах большинства - пролетариата. Что же касалось формы государства,формы правления для диктатуры пролетариата, то полной ясности иокончательного ответа у них на этот счет не было: ею могла быть и новая форма республики наподобие Парижской коммуны, но вполне - и демократическая республика. Диктатура пролетариата, таким образом,в первом случае означает не только классовую сущность власти, но и диктаторские методы осуществления последней. В то же время если основоположники марксизма предвидели (по сути дела констатировали историческую практику) естественное несогласие и сопротивление свергнутых классов и необходимость насилия по отношению к ним (назовем его - "насилие-1"), то они не предвидели несогласия и сопротивления самих пролетариев ("несознательных слоев") и насилия по отношению к ним ("насилие-2"), к которому с неизбежностью всякий раз пришлось прибегать новой власти (как показал трагический опыт бывших стран "соцлагеря"), как только она начинала осуществлять экономическую программу марксизма. В этом случае "демократическая" (по выполняемой роли) диктатура пролетариата также (наряду с политическим режимом) превращалась в авторитарную власть. 2) Если же речь шла о власти пролетариата ("диктатура пролетариата"), достигнутой в ходе формально-демократического и относительно мирного пути революции, то диктатура пролетариата означала установление демократического политического режима (для всех),и формой государства диктатуры пролетариата являлась демократическая республика. Для Ленина (времен "Государства и революции") термин "диктатура пролетариата" означал власть пролетариата, жестко увязанную с определенной формой государства - республикой вида (а не только типа - классовой сущности) Парижской коммуны (но никак не демократической республики) и недемократическим политическим режимом в отношении всех, но своеобразным "демократическим" режимом для пролетариата, с широким использованием форм прямой демократии.В.И.Ленин пытается придать понятию "диктатура пролетариата" прямой, буквальный смысл в отношении обоих терминов - "диктатура" и "пролетариат": прямая диктатура всего пролетариата. Ленинское понятие "диктатура пролетариата" лета 1917 г. не ограничивалось сказанным нами, но в данном конкретном случае нас интересует лишь односторонняя интерпретация Лениным текста Ф.Энгельса. И тут парадокс состоит в том, что хотя Ленин действительно искажает смысл конкретного фрагмента из конкретного сочинения Ф.Энгельса ("К критике проекта социал-демократической программы 1891 года"),но его интерпретация, продолжая оставаться фальсификацией в одном отношении, в то же время соответствует мыслям Ф.Энгельса, содержащимся в другой его работе, написанной тремя месяцами ранее, - во <<Введении к работе К.Маркса "Гражданская война во Франции">>. Читатель имеет возможность воочию убедиться в двойственности, противоречивости концепции демократии "старого” Ф.Энгельса (феномен двух Энгельсов в пространстве 90-х гг.): с одной стороны, соратник К.Маркса утверждает, что демократическая республика является искомой государственной формой диктатуры пролетариата (критика проекта Эрфуртской программы), с другой стороны, он одновременно полагает, что все же истинной формой государства для диктатуры пролетариата является не демократическая республика, а республика вида (не только типа) Парижской коммуны, своего рода полугосударство343 ( <<Введение к работе К.Маркса "Гражданская война во Франции">> ). Однако сравнительный анализ снимает имеющиеся противоречия в указанных двух текстах Ф.Энгельса: 1)В "К критике проекта..." исследование демократической республики осуществляется с позиции актуальных задач пролетарского движения и в сопоставлении с другими формами правлния государств прошлого.В этом аспекте демократическая республика является формой государства,создающей наиболее благоприятные условия для завоевания власти пролетариатом относительно мирным и формально-демократическим путем, и соответственно в случае успеха по нему будет служить формой диктатуры пролетариата; 2)Во <<Введении к "Гражданской войне...">>, напротив, анализируется государство с позиции будущего, в контексте марксистской концепции отмирания этого института, ликвидации дуализма политического государства и гражданского общества. Исходя из такого видения, любое государство настоящего является злом, в том числе демократическая республика, так как в нем государственная власть обособлена от общества, она сама является машиной подавления одного класса другим, а ее органы "из слуг общества превратились в его повелителей". Парижская же коммуна отсекла худшие стороны государства как такового и поэтому уже не являлась в собственном смысле государством, а была полугосударством. Здесь мы в исследовании марксистской концепции демократии подошли к пункту, в котором необходимо рассмотреть подробнее проблемы демократии в связи с анализом К.Марксом и Ф.Энгельсом опыта Парижской коммуны. В предыдущем разделе мы этот опыт рассматривали лишь сквозь призму "управляющие/управляемые". К.Маркс в работе "Гражданская война во Франции" анализируя опыт Парижской коммуны, делает вывод, что последняя оказалась "открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда"345. Учитывая же то, что Парижская коммуна обладала рядом особых политических институтов, отличающих ее от демократической парламентской республики, возникает, в свою очередь, естественный вывод, что идеи, высказанные К.Марксом в "Гражданской войне..." противоречат как приводимым нами ранее мыслям Ф.Энгельса о демократической республике как специфической форме диктатуры пролетариата, так и положениям самого К.Маркса, сформулированным и раньше, и после опубликования его труда, в соответствии с которыми он допускал принципиальную возможность "законного" пути социалистической революции в Англии и США посредством использования конституционных формально-демократических институтов346. Но, как и в предыдущем случае, кажущееся противоречие политической доктрины находит свое объяснение как в социально-философских воззрениях классиков, так и в противоречивых, сложных реалиях политической жизни второй половины XIХ в. Во-первых, следует принять во внимание, что К.Маркс и Ф.Энгельс свои политические теоретические положения формулировали,как правило, на основе обобщения революционного опыта, политической реальности XIX в. Одновременно, исходя из идеи многовариантности общественного развития, они в зависимости от того или иного виртуального пути революции полагали возможным существование нескольких государственных форм диктатуры пролетариата. Опыт Парижской коммунакак раз и послужил историческим материалом для одной из таких форм, для первого выводаК.Маркса. Чартистское движение в Англии,демократизация ряда буржуазных государств во второй половине XIX в., успехи рабочего движения в Германии 80-90-х гг. в использовании формально-демократическим институтов в своих целях послужили основанием для вывода Ф.Энгельса. Отсутствие разветвленного военно-бюрократического аппарата в демократической республике - США - и в парламентарной конституционной монархии - Англии в 70-е гг. - и наличие формально-демократических институтов в условиях определенной сознательности и организованности рабочего класса Англии предопределили второй вывод К.Маркса. Во-вторых, как явствует из письма К.Маркса к Д.Кугельману от 12 апреля 1871 г., вывод классика о том, что Парижская коммуна является "открытой", наконец, политической формой освобождения труда, правомерен для конкретно-исторических условий континентальной Европы, прежде всего Франции и Германии 1871 г., и не распространяется на все "цивилизованные страны" мира347. Иначе не понять, как же К.Маркс и Ф.Энгельс в то же время указывали на возможность "законного" формально-демократического и относительно мирного пути в Англии и США. Поэтому даже апологетически настроенному к марксизму читателю придется смирится с мыслью, что марксистская концепция демократии амбивалентна, внутренне противоречива. Учитывая вышеизложенное, бесспорно, неверной является мысль, встречавшаяся еще недавно в советской специальной литературе: "...исходя из опыта Парижской коммуны К.Маркс и Ф.Энгельс отвергли парламентарную республику как возможную политическую форму диктатуры пролетариата". В-третьих, по истечении некоторого времени сама оценка К.Марксом и Ф.Энгельсом достижений Парижской коммуны становится сдержаннее, приобретает конкретно-исторический и пpocтранственно-временной контекст. К.Маркс в письме к Ф.Д.Ньювенгейсу от 22 февраля 1881 г. высказался на этот счет достаточно определенно, фактически дезавуируя часть своих выводов десятилетней давности: "Это было восстание только одного города в исключительных условиях, большинство Коммуны вовсе не было социалистическим и не могло им быть"349.. Тем самым рушится миф “Е”. В-четвертых, анализ всего корпуса трудов основоположников марксизма о Парижской коммуне показывает, что К.Маркс и Ф.Энгельс проводили различие в революционном и политическом опыте Парижской коммуны между тем, что имеет всеобщее значение, и тем, что носит особый характер. К уровню всеобщего они относили подтверждение Парижской коммуной ранней идеи К.Маркса о необходимости слома бюрократической и военно-полицейской машины буржуазного государства,с одной стороны, и сохранения общественно необходимых демократических, институтов - с другой. Понятно, что характер и масштабы этих изменений будут варьироватьсяв зависимости от конкретно-исторических ситуаций в той или иной стране. В США и Англии 70-х гг. XIХ в., где буржуазия, не унаследовав военно-бюрократической машины, не успела ее ещесоздать, объем слома и его характер были бы иными, чем во Франции и Германии с разветвленной бюрократической и военно-полицейской машиной. Более того, Ф.Энгельс в последние годы вместо термина "слом" стал использовать слово "переделка". И подобная замена была естественным завершением эволюции политических взглядов Ф.Энгельса в связи с изменившимися объективными условиями. Основоположники марксизма стали применять термин "слом" в условиях ожесточенной классовой конфронтации, вооруженной борьбы, реальной возможности только недемократического пути революции. По мере же демократизации политической жизни и соответственно, в связи с расширяющейся возможностью демократического и относительно мирного пути в рамках существующей Конституции и правового поля отпала необходимость в радикальном сломе. "Речь идет просто об указании на то, - отмечал Ф.Энгельс в письме к Э.Бернштейну от 1января 1884 г.,- что -победивший пролетариат должен заново переделать старый бюрократический, административно-централизованный государственный аппарат, прежде чем сможет использовать его для своих целей”350. Здесь также говорится о существенной переделке ("заново"), но все же не о сломе.. И, наконец, в-пятых, К,Маркс, анализируя опыт Парижской коммуна, был прав, выделяя ряд ее прогрессивных политических черт: всеобщее избирательное право; самоуправление производителей;ликвидация привилегий чиновничества, поставленных под контроль выборного органа и трудящихся масс; децентрализация управления. В то же время он ошибся, отнеся к прогрессивным такие политические институты ичерты как: I) отказ от разделения законодательной и исполнительной власти; 2) фактический отказ от независимости судей; 3) уничтожение постоянного войска и замена его вооруженным народом; 4) схожая мера в отношении полиции; 5) императивный мандат депутатам и сменяемость их в любое втэемя; 6) фактический отказ от профессионального аппарата управления!351. Как кратковременная мера в конкретно- исторических условиях Парижа 1871 г. (всеобщее вооружение народа,открытая сменяемость в любое время и депутатов, и судей) они были не то что оправданны, а обусловливались объективно. Но считать,что Парижская коммуна оказалась раскрытой тайной "правительства рабочего класса", "открытой политической формой диктатуры пролетариата",как показал опыт XX в., и утопично, и фактически реакционно. Практика отвергла также воззрения В.И.Ленина, утверждавшего в "Государстве и революции", что "у Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочиняя, сфантазировал "новое" общество... Он берет фактический опыт массового пролетарского движения и старается извлечь из него практические уроки. Он "учится" у Коммуны, как все великие революционные мыслители не боялись учиться у опыта великих движений угнетенного класса..."352. Суммируясказанное, становится понятным, что концепция демократии классического марксизма, не говоря уже о домарксистском периоде, существенно отличается от ленинской концепции. И хотя вождь большевизма претендовал на роль правоверного последователя революционной политической доктрины К.Маркса и Ф.Энгельса, в действительности он по многим пунктам ее сфальсифицировал, и прежде всего марксистскую концепцию демократии. ПРИМЕЧАНИЯ

327См.: Karl Магх/Fridrich Engels. Studienausgabe in 4Banden. Hrag. von Iring Fetscher, Bd 1. Frankfurt a/M. ,1972. S.11. 328См.: БауэрманP. И др. Указ.соч. С.187. 329Маркс К., ЭнгельсФ. Соч. Т.22. С.227. 330См.: Там же. С.249-264. 331См.: Там же. С.237,287. 332Фридрих Энгельс: Биография/ Авт. кол.: Г.Гемков и др.Указ.соч.С. 514 333См.: Маркс К., ЭнгельсФ. Соч. Т.39. C.I84. 334Там же. Т.21. C.I72; Т.22. С.287; Т.36. С.112-11З. 335Там же. Т.22. С.238. 336Ленин В. И. ПСС. Т.ЗЗ. С.70-71. 337Маркс К., ЭнгельсФ. Соч. Т.4. С.446. 338Л.С.Мамут справедливо отмечает, что в современных русских переводах "Манифеста..." формула "принуждение к труду" (Arbeitszwaag) дается в застенчивом, щадящем варианте - "обязательность труда" (См.: МамутЛ. Учение Маркса.Указ.соч. С.103). 339Л о 6е р В. Л. Указ.соч. С.26. 340О некоторых из этих трактовок подробнее см.: История марксизм Тэги: большевизм, в.и.ленин, демократический, демократия,свобода,права, диктатура, доктрина, к.маркс, коммунизм,большевизм, любознательный, марксизм, наука, немного, оригинальный, политика(видео, политический, политология, пролетариат, республика, социо-гуманитарные, текст, тексты), ф.энгельс, философия Концепция демократии К.Маркса и Ф.Энгельса...2013-07-03 15:51:17 Публикую первую часть параграфа девятого из первой главы своей старой, ...

Публикую первую часть параграфа девятого из первой главы своей старой,двадцатилетней давности, научной монографии - Волков-Пепоянц Э.Г. МЕТАМОРФОЗЫ И ПАРАДОКСЫ ДЕМОКРАТИИ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА БОЛЬШЕВИЗМА: ИСТОКИ, СУЩНОСТЬ, ЭВОЛЮЦИЯ, АЛЬТЕРНАТИВЫ. 19I7-I929 гг. В 2-х книгах. Кн.1. - Кишинев: “LEANA”.1993. - XXXII+ 464 с. Глава первая. СОДЕРЖАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ДЕМОКРАТИИ К.МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА 1.9.Концепция демократии К.Маркса и Ф.Энгельса в связи с марксистской концепцией формально-демократического и относительно мирного пути пролетарской революции.Ее эволюция.Ленинские фальсификации марксистской концепции демократии Решающим аргументом, опровергающим упоминавшиеся уже мифы: как первый (А), согласно которому основоположники марксизма однозначно противопоставляли пролетарскую демократию - по политическим институтам, принципам - политической демократии, установившейся в капиталистических странах, так и вытекающий из него второй миф (Б) о том, что в понимании К.Маркса и Ф.Энгельса власть пролетариата ("диктатура пролетариата") всегда противоположна - по методам, политическому режиму - политической демократии, а также мифологемы В и Г, - являются неразрывная связь, сопряженность концепции демократии К.Маркса и Ф.Энгельса с разрабатываемой ими же концепцией относительно мирного и формально-демократического пути пролетарской революции. Кратко эту сопряженность можно обозначить категориальной формулой: "политическая демократия - демократический путь революции - демократическая форма диктатуры пролетариата". Если подытожить воззрения К.Маркса и Ф.Энгельса на рассматриваемую проблему, то эта взаимосвязь схематично состоит в следующем. Борьба за политическую демократию может быть осуществлена вооруженным способом, хотя, конечно, коммунисты желали бы мирного разрешения классового конфликта. Установление политической демократии позволяет пролетариату в тех странах, где он составляет большинство в составе населения, используя институты этой демократии, завоевать политическую власть. Завоевание власти пролетариатом и означает установление диктатуры пролетариата. Начавшиеся революционные преобразования в экономической, социальной сферах превращают политическую демократию, носящую формальный характеру в фактическую, подлинную. Перейдем к развернутой аргументации. Ф.Энгельс еще в 1847 г. во второй статье "Коммунисты и Карл Гейнцен" сформулировал положение о принципиальной возможности завоевания пролетариатом власти формально-демократическим способом, т.е. посредством использования демократических политических институтов. "Необходимым следствием демократии во всех цивилизованных странах, - писал он- является политическое господство пролетариата, а политическое господство пролетариата есть первая предпосылка всех коммунистических мероприятий"291.. Мысль Ф.Энгельса ясна, определенна и не может быть интерпретирована двояко: установление политической демократии привело бы к политическому господству пролетариата в странах, где он составляет большинство, а установление политического господства пролетариата, в свою очередь, явилось бы началом социалистических преобразований. Как видно, Ф.Энгельс предполагает здесь только принципиальную, весьма абстрактную возможность формально-демократического способа завоевания власти. Вся же сложность реального процесса выносится им за скобки. Иллюзорность самой схемы очевидна. Но для нас существенно важна сама постановка вопроса. Завоевание же политической демократии и свободы, согласно тогдашним взглядам К.Маркса и Ф.Энгельса, было возможно, как правило, лишь вооруженным способом292. В то же время классики марксизма разрабатывали и концепцию относительно мирного пути революции. Впервые в их произведениях вопрос о возможности в принципе относительно мирной формы (пути) был поставлен Ф. Энгельсом в работе "Положение рабочего класса в Англии", где автор указывал на то, что "революция может принять более мягкие формы”293. Вместе с тем необходимо сделать уточнение, касающееся распространенной в недавнем прошлом в советской литературе точки зрения, согласно которой К.Маркс и Ф.Энгельс в сочинениях "Внутренние кризисы", "Эльберфельдские речи", "Положение рабочего класса в Англии", "Принципы коммунизма" и других будто бы говорили о желательности,но невозможности мирного пути революции294, Дело в том, что частая ссылка на перечисленные работы как аргумент для доказательства мнения, что в 40-eгг. основоположники марксизма указывали на желательность, но невозможность мирного пути пролетарской революции, по нашему мнению, ошибочна,основана на недоразумении. Нетрудно убедиться, что в работах 40-х гг. К.Маркс и Ф.Энгельс используют термины "мирный путь", "мирный переход", "мирный выход", "мирный исход", "мирное развитие" и другие295не в значении относительно мирного пути пролетарской революции как альтернативы относительно немирному. В это время термином "мирный путь" и другими родственными словами классики марксизма обозначали тот мирный переход, который предлагали социалисты-утописты и которыйпредставлял собой добровольный отказ буржуазии от политической власти и собственности в условиях классового мира. Конечно, о таком мирном переходе можно было бы желать, но о нем К.Маркс и Ф.Энгельс писали как о принципиально невозможном явлении. Так, в "Манифесте коммунистической партии” основоположники "научного социализма” отмечали: "...они (т.е. социалисты-утописты.- Э.В.-П.)отвергают поэтому всякое политическое и в особенности всякое революционное действие; они хотят достигнуть своей цели мирным путем и пытаются посредством мелких и, конечно, не удающихся опытов, силой примера проложить дорогу новому общественному евангелию"296. Когда же в "Принципах коммунизма" в ответе на 16-й вопрос Ф.Энгельс писал о желательности мирного пути ликвидации частной собственности, то он имел в виду желательность как можно более бескровного, гуманного перехода к социализму. Здесь упор делается на желательность бескровного перехода к социализму, но это не есть желательность собственно относительно мирного пути пролетарской революции, представляющего из себя более мягкую форму классовой борьбы297. Таким образом, в сочинения молодых К.Маркса и Ф.Энгельса следует различать случаи, где они пишут о желательности, но принципиальной невозможности мирного пути перехода к социализму, от случаев, где они начинают разрабатывать концепцию относительно мирного пути пролетарской революции. Вернемся к основной теме исследования. Ту же мысль о принципиальной возможности формально-демократического пути революции с конкретным указанием на страну, где наиболее вероятна реализация этой возможности - Англию, Ф.Энгельс повторил несколько позже в работе "Принципы коммунизма". Характеризуя в общих чертах ход предстоящей революции, он отмечал: "Прежде всего, она создает демократический строй и тем самым, прямо или косвенно, политическое господство пролетариата. Прямо - в Англии, где пролетарии уже теперь составляют большинство народа, косвенно - во Франции и Германии, где большинство народа состоит не только из пролетариев, но также из мелких крестьян и городских мелких буржуа..."298. Термины "демократия", "демократический" в обоих упомянутых сочинениях Ф.Энгельса означают однозначно политическую демократию,политические демократические институты: прежде всего всеобщее избирательное право в высший полномочный представительный орган власти, а не сущность власти, не диктатуру пролетариата безотносительно к политической форме. И хотя в данном конкретном случае речь идет о диктатуре пролетариата, но установленной посредством и в форме политической демократии в классическом смысле. Дополнительным подтверждением нашей интерпретации приведенных мыслей Ф.Энгельса является совместная работа классиков "Требование коммунистической партии в Германии"299, а главное - прямое указание на этот счет самого Ф.Энгельса:<<Уже "Коммунистический Манифест", - писал он в 1895 г.,- провозгласил завоевание всеобщего избирательного права, завоевание демократии - одной из первых и важнейших задач борющегося пролетариата >>300. Таким образом, смысл всех анализируемых положений - из второй статьи "Коммунисты и Карл Гейнцен", "Принципов коммунизма" и "Манифеста..." - один и тот же: устанавливается прямая взаимосвязь между установлением политической демократии и завоеванием власти пролетариатом, диктатурой пролетариата там,где он составляет большинство. Широко известное положение из "Манифеста...", на которое ссылается Ф.Энгельс; "...первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии"301, - сплошь и рядом интерпретировалось в советском обществознании ошибочно, потому что бралось вне контекста как формирующейся концепции демократии К.Маркса и Ф.Энгельса, так и сопряженной с ней концепции относительно мирного и формально-демократического пути социалистической революции. Примером неадекватной интерпретации процитированного положения из "Манифеста..." (бывшей 70 лет незыблемой традицией "марксизма-ленинизма", в том числе и в перестроечное время) может служить следующий вывод из анализа: "В самой общей форме в "Манифесте" ставится и вопрос о форме пролетарского государства. Здесь К.Маркс и Ф.Энгельс указывают, что политическая форма господства пролетариата должна воплотиться в демократии, принципиально отличной от буржуазнойдемократии” (Подчеркнуто нами. - Э.В.-П.). С нашей точки зрения, подлинные воззрения К.Маркса и Ф.Энгельса по своему содержанию противоположны только что приведенному мнению; согласно взглядам классиков времен написания "Манифеста...",политическая форма, политические институты "господства пролетариата" принципиально не отличаются от буржуазной демократии.Отличие пролетарской демократии от буржуазной заключается в содержании гражданского общества, в тех преобразованиях, которые в нем будут осуществляться после завоевания власти, в полноте реализации одних и тех жепринципов политической демократии и в самой сущности власти после завоевания ее пролетариатом. Столь же спорна и другая мысль о том, что "завоевание пролетариатом политического господства авторы ’’Манифеста…”рассматривают как установление подлинной демократии"303. Как мы уже указывали, для К.Маркса и Ф.Энгельса в этот период времени принципы политической демократии одни и те же, и в этомсмысле существует одна и та же подлинная политическая демократия как политическая форма и до, и после завоевания власти. Именно это обстоятельство, согласно концепции формально-демократического пути К.Маркса и Ф.Энгельса, в принципе позволяет пролетариату завоевать власть. Если же под подлинной демократией имеется в виду распространение демократических принципов на экономику и социальную сферу, то она в таком случае может быть установлена после осуществления целого ряда преобразований, а не сразу же после завоевания власти. Принципы "просто" демократии и "подлинной" демократии для классиков марксизма - одни и те же. Если же следовать логике автора последнего процитированного фрагмента, то подлинная демократия предполагает какие-то иные демократические принципы, институты, права и свободы, чем те, что были известны К.Марксу и Ф.Энгельсу, что не соответствует истине. Приведем еще один фрагмент, на этот раз из "научной" биографии К.Маркса, появившейся "всего лишь" в 1989 г., по которой можно изучать технику тонкой, завуалированной фальсификации: "Эта идея - идея установления диктатуры пролетариата, пролетарской власти, демократической по самой своей природе, выражающей интересы и опирающейся на поддержку огромного большинства народа, - составила стержень всего содержания "Манифеста Коммунистической партии"304.

Если сопоставить подлинный смысл приводившихся нами выше слов из "Манифеста...”305с тем концептом, который излагают авторы сочинения, откуда выписана цитата, то ясно, что фальсификация осуществляется посредством подмены понятия. Для К.Маркса и Ф.Энгельса завоевание демократии означает установление политической демократии, демократических политических институтов, а вот природа политической демократии становится пролетарской лишь тогда, когда пролетариат,составляющий большинство, посредством политической демократии завоевывает власть. В этом случае, и только в этом, природа власти является одновременно и демократической, и пролетарской. Авторы же процитированного фрагмента пытаются представить дело так, что власть пролетариата демократична уже лишь потому, что она в руках пролетариата, безотносительно к тому, демократичны или нет политические институты, установившиеся при этом. К такому же приему прибегала и коммунистическая пропаганда в течение 70 лет в СССР. А последняя часть цитаты: "...выражающей интересы и опирающейся на поддержку огромного большинства народа" - лишена всякого смысла, ибо только в условиях политической демократии можно выявить,кого в действительности поддерживают непролетарские слои трудящихся. Процитированный фрагмент понятен для 1968 г.306, года появления первого издания, но, выпуская третье издание в 1989 г, авторыпочему-то в приведенном фрагменте не изменили ни слова. Хота разобраться, в чем здесь дело, не так уж и сложно. В этом и множестве других случаев мы сталкиваемая с одной и той же ситуацией: советские исследователи публично были вынуждены интерпретировать фрагмент из "Манифеста..." так же, как истолковал его В.И.Ленин в "Государстве и революции", фактически сфальсифицировавший eго В чем же выразилась эта фальсификация? Во-первых, В.И.Ленин односторонне интерпретирует текст:« ...здесь мы видим формулировку одной из самых замечательных и важнейших идей марксизма в вопросе о государстве, именно идеи "диктатуры пролетариата"»307. Суть ленинской фальсификации состоит в том, что вождь большевизма термин "диктатура пролетариата" использует в значении классовой сущности неограниченной, насильственной власти, пренебрегающей демократическими институтами, в то время как для Маркса и Энгельса диктатура пролетариата означала в данном случае не просто классовую сущность власти, безразличной к политическому режиму, но и политическое содержание, власть пролетариата, его политическое господство посредством использования политической демократии. Во-вторых, еще более произвольную интерпретацию "Манифеста...", фактически фальсификацию осуществляет Ленин, когда пишет: "Если пролетариату нужно государство как особая организация насилия против буржуазии, то отсюда само собой напрашивается вывод, мыслимо ли создание такой организации без предварительного уничтожения, без разрушения той государственной машины, которую создала себе буржуазия? К этому выводу вплотную подводит Коммунистический Манифест"308 . Однако ни в "Манифесте", ни в предшествующих или последующих работах К.Маркс и Ф.Энгельс не высказывали идею огульного "разрушения" демократических политических институтов, созданных буржуазией.Обобщая опыт европейских революций середины прошлого века, они писали о необходимости слома только военно-бюрократических учреждений.Поэтому вывод Ленина в своей абстрактной и категоричной постановке является фальсификацией. Его продолжением служит мнение (мифологема „Д” 309) впервые высказанное Лениным, как мы уже отмечали, в "Государстве и революции"310и господствующее в советской специальной литературе, о том, что в 50-60-е гг. К.Марксом и Ф.Энгельсом якобы "не конкретизировалось еще ... понятие "слома": какие элементы государственной машины должны быть разрушены, какие могут быть использовали"311. Миф “Д” легко опровергается, если принять во внимание три момента. 1.К.Маркс еще в работе "Восемнадцатое брюмера...“достаточно определенно указывал, что слому подвергается только "военно-бюрократическая правительственная машина", а не буржуазное государство в целом, без учета особенностей его структурных элементов312. Тем более, что речь у него идет о "полудемократическом государстве",в котором "объем слома" значителен. 2.К.Маркс ясно, недвусмысленно отмечает, что формально-демократические институтыпролетариат не "ломает" в ходе революции, а сохраняет и используетих в революционных целях, в целях завоевания политической власти, установления диктатуры пролетариата.На это обстоятельство он прямо указывает в "Классовой борьбе во Франции": "Возмущение против диктатуры буржуазии, потребность в преобразовании общества, сохранение демократическо-республиканскихучреждений как орудий этого преобразования, сплочение вокруг пролетариата как решающей революционной силы - вот общие черты, характеризующие так называемую партию социальной демократии, партию красной республики"313(Подчеркнуто нами,- Э.В.-П.). Ленин же или не заметил, или сознательно пренебрег этим прямым указанием. Ему вообще было свойственно оперировать лишь теми цитатами, которые могли обосновать его позицию. Правда, адепты большевизма резонно возразят, что "Восемнадцатое брюмера..." появилось двумя годами позже, чем "Классовая борьба иК.Маркс за это время мог изменить свою точку зрения. Теоретически, конечно, мог, но в реальности его позиция оставалась прежней. Ведь и в "Восемнадцатом брюмера" он пишет о необходимости слома именно "правительственной военно-бюрократической машины'', т.е. лишь одной ветви власти государства, но не указывает на то, что следует "сломать" законодательную власть, парламент, другие представительные институты, органы местного самоуправления, другие демократические институты. 3.Как прямо следует из работ Маркса и Энгельса, написанных в 50-60-е гг. и посвященных принципиальной возможности формально-демократического пути революции в Англии, парламентский демократический строй и диктатура пролетариата не противоречат друг другу, а, наоборот, в конкретно-исторических условиях Англии, по мнению классиков марксизма, именно парламентаризм являлся той политической формой, посредством которой сильное революционное рабочее движение в принципе могло установить диктатуру пролетариата относительно мирным и формально-демократическим путем. В подтверждение сказанного можно сослаться на статьи К.Маркса "Чартисты", Ф.Энгельса "Английский билль о десятичасовом рабочем дне", написанные в 50-е гг., а также на брошюру последнего "Военный вопрос в Пруссии и немецкая рабочая партия”314. Чтобы доказать, что мы же выдаем желаемое за действительность и дело обстоит именно таким образом, процитируем фрагмент из статьи К.Маркса "Чартисты", написанной, кстати, позже, чем "Восемнадцатое брюмера”: "Шестьпунктов хартии... не содержат в себе ничего,кроме требований всеобщего избирательного права и тех условий,без которых всеобщее избирательное право было бы иллюзорным для рабочего класса, а именно: тайного голосования, вознаграждения для членов парламента, ежегодных общих выборов. Но всеобщее избирательное право равносильно господству рабочего класса Англии, где пролетариат составляет огромное большинство населения, где в ходе длительной, хотя и скрытой, гражданской войны он выработал ясное сознание своего положения как класса. Поэтому введение всеобщего избирательногоправа в Англии было бы в гораздо большей степени социалистическиммероприятием, нежели любое другое мероприятие, которому на континенте присваивается это почетное имя. Здесь его неизбежным результатом является политическое господство рабочего класса”315. (Подчеркнуто нами. -Э.В.-П.). Постулированная Марксом и Энгельсом в указанных работах прямая связь между введением всеобщего избирательного права, другими политическими свободами, функционированием парламента и установлением политического господства пролетариата, т.е.диктатуры пролетариата, при определенных, конечно, условиях не вызывает никакого сомнения, не может быть истолкована иным образом и опровергает ленинскую традицию в интерпретации политических мыслей классиков марксизма, которую правильнее назвать ленинской мифологией. Ф.Энгельс в своей брошюре "Военный вопрос в Пруссии и немецкая рабочая партия" развивает аналогичную Марксовой мысль: "...буржуазия не может завоевать своего политического господства, не может выразить это политическое господство в Конституции и в законах без того, чтобы не дать в то же время оружия в руки пролетариата. Он (пролетариат) не может требовать, чтобы буржуазия перестала быть буржуазией, но он, несомненно, может требовать, чтобы она последовательно проводила свои собственные принципы. А вместе с этим пролетариат получает в свои руки и то оружие, которое ему необходимо дляокончательной победы.С помощью свободы печати, права собраний и союзов он завоевывает себе всеобщее избирательное право, с помощьюже всеобщего и прямого избирательного права в сочетании с указанными агитационными средствами - все прочее"316. (Подчеркнуто нами. – Э.В.-П.) Думается, доказательств ошибочности позиции В.И.Ленина более чем достаточно. Таким образом, в отличие от мифа “Д”, созданного В.И.Лениным, К.Маркс и Ф.Энгельс уже в 50-60-е гг. ясно намечают две линии в разработке проблемы "государство-революция": а) формулируют идею о необходимости слома пролетариатом правительственной военно-бюрократической машины. Эта линия берет начало от рукописи Маркса "К критике гегелевской философии права”; б)высказывают положение о принципиальной возможности и необходимости сохранить и использовать пролетариалом в целях завоевания государственной власти институтов политической демократии: всеобщего избирательного права, парламента, гражданских и политических прав и т.д. Вместе с тем очевидно, что рассуждениям К.Маркса и Ф.Энгельса 50-60-х гг. свойственна значительная доля условности и абстрактности: возможный ход избирательной кампании в Англии в случае введения всеобщего избирательного права упрощен, диалектика классовой борьбы и социально-психологические моменты в расчет практически не принимается. Предполагается, и этот взгляд, конечно, далек от реальности, что рабочий класс в большинства своем уже обладает ясным классовым сознанием, организован и поэтому на выборах проголосует за свою пролетарскую партию, в результате чего, завоевав в палате общин большинство, эта партия сможет сформировать пролетарское правительство. К.Маркс и Ф.Энгельс не рассматривают вопрос о том, какими средствами в конкретных условиях того или иного общества пролетарская партия может подвести большинство пролетариата к осознаниюнеобходимости социалистической революции, каким образом сможет добиться организованного перевеса в соотношении классовых, политических и военных сил, так как полагали, что формирование классового сознания произойдет стихийно, и, кроме того, практика рабочего движения середины XIХ в. не давала еще оснований для решения этих проблем.Конечно, перед нами иллюзорная схема, имеющая мало точек соприкосновения с реальностью середины XIX в. Но она вполне убедительно доказывает,что политические воззрения Маркса и Энгельса по отмеченным проблемам были иными, чем у родоначальника большевизма. В 70-е - начале 80-х гг. на основе обобщения революционного опыта Парижской коммуны и развития рабочего движения в ряде европейсгах стран в условиях демократизации буржуазных государств К.Маркс и Ф.Энгельс продолжают всестороннюю и более конкретную, чем в предыдущие годы, разработку концепции формально-демократического (и относительно мирного) пути социалистической революции. А демократизация политической жизни капиталистических стран осуществляемая под нажимом рабочего и демократического движения, была достаточно ощутимой. Действительно, в Англии в 1867 г. проводится вторая избирательная реформа - избирательное право предоставляется новым категориям трудящихся, в том числе верхушке рабочего класса. Число избирателей увеличилось с I млн. до 2 млн. человек. В 1872 г. вводятся тайные выборы,а в 1884-1885 гг. проводится третья избирательная реформа, число избирателей возросло более чем вдвое, прежде всего за счет рабочего класса. В США в 1870 г. устанавливается всеобщее мужское избирательное право, а в 1872 г. вводятся тайные выборы. Согласно биллю о правах в США еще с 1791 г. существовали свободы слова, печати, собраний, религий, петиций. Во Франции в годыТретьей республики, в 1875 г., в третий раз восстанавливается всеобщее избирательное право в нижнюю палату. (В первый раз введение всеобщего мужского избирательного права, кроме прислуги, было провозглашено еще в 1792 г., во второй раз оно было введено в 1848 г.) В1881 г. провозглашается свобода печати, а в 1884 г. Был отменен запрет на создание ассоциаций. Конституция Пруссии в 1850 г. декларировала равенство граждан перед законом, свободы слова, собраний, союзов, неприкосновенности личности. По Конституции Германии 1871г. Рейхстаг - нижняя палата германского парламента - избирался всеобщим равным и прямым мужским избирательным правом при тайном голосовании. Под нажимом трудящихся было расширено также избирательное право в Италии (1882 г.) и Голландии (1896 г.),введено мужское всеобщее избирательное право в Испании (1890 г.) и Бельгии (1895 г.). В то же время наклонно растет число рабочих партий. Если к началу 70-х гг. рабочая партия имелась только в одной стране - Германии, то в конце 90-х гг. подобные партии действовали в 21 стране.К началу XX в. они насчитывали в своих рядах около 300 тыс.человек.В буржуазных государствах, где проводились выборы в парламент,число избирателей, голосующих за кандидатов рабочих партий, в течение последней четверти XIX в.увеличилось почти в 40 раз и достигло примерно 4 млн. В парламенты Германии, Франции, Дании и ряда других стран избираются социалисты318. В этих условиях концепция демократии К.Маркса и Ф.Энгельса,сопряженная с концепцией формально-демократического и относительно мирного пути революции, уже не столь абстрактна, ее корни в общественно-политической почве Европы и Северной Америки крепнут. Классики марксизма формулируют положение о многообразии форм и путей революции, выделяют систему объективных и субъективных факторов, которые открывают возможность мирного завоевания власти формально-демократическим способом: а) наличие в политической сфере демократических политических институтов; б) отсутствие разветвленного военно-бюрократического аппарата управления; в) способность высшего представительного органа власти контролировать исполнительную власть; г) местное и провинциальное самоуправление; д) демократические традиции в политической истории и общественной психологии,- указывают на возможный механизм развития революции по формально-демократическому и относительно мирному пути319. В общей сложности К.Маркс и Ф.Энгельс называют 6стран, в которых возможен, по их мнению, формально-демократический способ завоевания власти: Англия, США, Голландия (70-е гг.) Швейцария (80-е гг), Франция и Германия (90-е гг.)320. Наиболее "выпукло" взгляды К.Маркса по рассматриваемой проблеме выражены в рукописи "Прения в рейхстаге...": "Если бы, например, в Англии и в Соединенных Штатах большинство в парламенте или в конгрессе получил рабочий класс, тоон мог бы законнымпутем устранитьстоящие на его пути развития законы иучреждения, да и то лишь втой мере, вкакой это вызывается общественным развитием. И все-таки"мирное" движение превратилось бы в "насильственное" столкнувшисьссопротивлением заинтересованных в старом порядке,а если эти последние оказываются побежденными силой (как в американском движениии французской революции), то они восстают прошв законной силы"321 (Подчеркнуто нами.- Э.В.-П.). Вместе с тем во избежание недоразумений сразу же сделаем уточнение. К.Маркс и Ф.Энгельс на основе изучения диалектики классовой борьбы пролетариата с буржуазией в эпоху раннего капитализма отмечали, как и в только что процитированном тексте, что, хотя формально-демократические институты буржуазного государства представляют принципиальную возможность пролетариату завоевать власть мирным, "законным”, "конституционным" способом, тем не менее завоеванием власти еще не заканчивается решение основного вопроса революции - власть необходимо защитить и упрочить, а на этапе защиты и дальнейшего развития революции неминуемо вооруженное столкновение с буржуазией, поэтому для победы по любому пути революции пролетариату следует добиться перевеса в соотношении классовых, политических,военных сил, чтобы подавить вооруженное сопротивление буржуазии. В анализируемый период отношение основоположников марксизма к политической демократии более конкретизировано и избирательно.Они прогнозируют три функциональные судьбы политической демократии. В одной ситуации ее институты в условиях высокоразвитого,организованного и сознательного рабочего движения могут служить непосредственным орудием освобождения пролетариата323; в другой ситуации, в условиях неразвитого рабочего движения, незрелости субъективного фактора, - в лучшем случае средством пропаганды, просвещения, политического образования рабочего класса, и дать больше они не могут и никогда не дадут324; а в худшем случае - средством обмана,демагогического оболванивания, манипулирования пролетариатом, трудящимися массами в интересах буржуазий325 . Анализируя институты политической демократии под углом зрения их благоприятствования формально-демократическому пути революции,К.Маркс и Ф.Энгельс ставили в центр исследования вопросы координации и субординации законодательной и исполнительной властей,прежде всего способность высшего представительного органа власти контролировать исполнительную власть. Лишь в условиях, когда парламент станет полновластным политическим институтом, демократическая республика сможет служить средством освобождения пролетариата.В противном случае и "парламентарная республика с Луи Бонапартом в качестве ее президента" может стать, писал К.Маркс, режимом «неприкрытого классового террора и умышленного оскорбления "подлой черни"»326. (Окончание последует)

ПРИМЕЧАНИЯ 291Маркс К., ЭнгельсФ. Соч. Т.4. С.276. 292См.: Там же.С.332. 293См.: Там же. Т.2. С.515-517. 294См., например: Фридрих Энгельс. Биография/ Авт. кол, Г.Гемков (рук.) и др.: Пер. с.нем. М.: Политиздат, 1972. С.119. 295См.: Маркс К., ЭнгельсФ. Соч. T.I. С.498- 503; Т.2. С.515-517, 532-546; Т.4. С.331, 453; Т.7. С.253-267. 296Там же. Т.4. С.455. 297См.: Там же. С.331. 298Там же. 299См.: Там же. Т.5. C.I. 300Там же. Т.22. С.538. 301Там же. Т.4. С.447. 302История политических и правовых учений: Учебник/ Под ред. В.С.Нерсесянца.2-е изд., перераб. и доп. С.497-498. См., также: История политических учений. Ч.2: Учебник/ Под ред. К.А.Мокичева. С.51-52;Карл Маркс: Биография. 3-е изд. С.163-164;Мухина Г.З. Социалистическая революция и государство: (Разработка В.И.Лениным вопроса о государстве диктатуры пролетариата в период борьбы за Октябрь и упрочение его завоеваний. Март 1917 - март 1918).М.: Мысль, 1975. С.25-47. Особенно см.: С.190-192, являющиеся своего рода эталоном фальсификации, и прежде всего положение С.Л.Фукса, разделяемое автором, о том, что "ни Маркс, ни Энгельс никогда не отождествляли демократическую республику как политическую форму диктатуры рабочего класса с той демократической республикой, в которой осуществлялось господство буржуазии" (С. 191).См. также: Степанова Е. А. Карл Маркс: Краткий биографический очерк. 2-е изд. М.: Политиздат, 1983. С.55; Лобер В. Л. Указ.соч.С.121-22. 303История политических и правовых учений: Учебник/ Под ред. В.С.Нерсесянца.Указ.соч. С.496. 304Карл Маркс: Биография/ П.Н.Федосеев и др. 3-е изд. С.163-164. 305См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.4. С.447. 306См.: Карл Маркс: Биография/ Авт. кол.: П.Н.Федосеев и др. М.: Политиздат, 1968. С.169. 307Л е н и н В. И. ПСС. Т.ЗЗ. С.24. 308Там же. С.26-27. 309Развенчание этой мифологемы мы осуществили в 1983 г. без указания, конечно, что ее автором является В.И.Ленин.См.:ВолковЭ. Г.К.Маркс и Ф.Энгельс об относительно мирном пути развития социалистической революции. Л.: ЛГУ, 1983. С.12; Он же. Становление марксистской концепции относительно мирного пути социалистической революции. Кишинев, 1987. - 24 с. Рукопись депонирована . в ИНИОН АН СССР. 17.05.1988 г., № 33928. 310См.: Ленин В. И. ПСС. Т.ЗЗ. С.29-31, 36-42 и т.д. 311Международное рабочее движение: (Вопросы истории и теории). В семи томах / Главн. ред. ко Тэги: большевизм, в.и.ленин, демократия,свобода,права, доктрина, к.маркс, коммунизм,большевизм, концепция, ленинизм, любознательный, марксизм, марксистский, наука, немного, политика(видео, политический, политология, социо-гуманитарные, тексты), учение, ф.энгельс, философия "Клин клином": духом окрепнем в борьбе2013-07-03 10:46:00 Клин клином / Fire with Fire Год: 2012 Страна: США Режиссер: Дэвид Баррет В ролях: Джош Дюамель, Розарио Доусон, Брюс Уиллис, Винсет Д'Онофрио и др.  Посредственный боевик с элементами драмы. Диву даешься, но и боевики, оказывается, могут быть скучными и унылыми. Плохой сценарий, заурядная режиссерская работа, и вот вам результат - такое кино не спасет даже звездный кастинг.  В Америке его моментально отправили на DVD, минуя кинозалы. И не удивительно. Понятно, что не всякий фильм должен быть непременно блокбастером, что крепкие середнячки могут быть очень даже привлекательными. Для этого нужны интересные сюжетные ходы или глубокие психологические проработки характеров. Такие фильмы должны обладать чем-то необычным.  Увы, в этом фильме все пресно и предсказуемо. Крайне тусклый и незапоминающийся главный герой. Брюс Уиллис в качестве свадебного генерала. Весь фильм произносит какие-то фразы и бездействует. Для чего его привлекли к этому проекту, в таком случае?  Винсент Д'Онофорио весьма убедителен в роли главаря неонацистской группировки и пугает по-настоящему. Но его внешние данные не дают поверить до конца, что человек с такой фигурой мог возглавить нацистов.  Единственное достоинство фильма - использование огненных ловушек в финале. Довольно зрелищно и заставляет ненадолго очнуться от дремы, сопровождающей просмотр этой картины. Тэги: кино, немного, рецензия

Главная / Главные темы / Тэг «немного»

|

Категория «Спортсмены»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |