|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

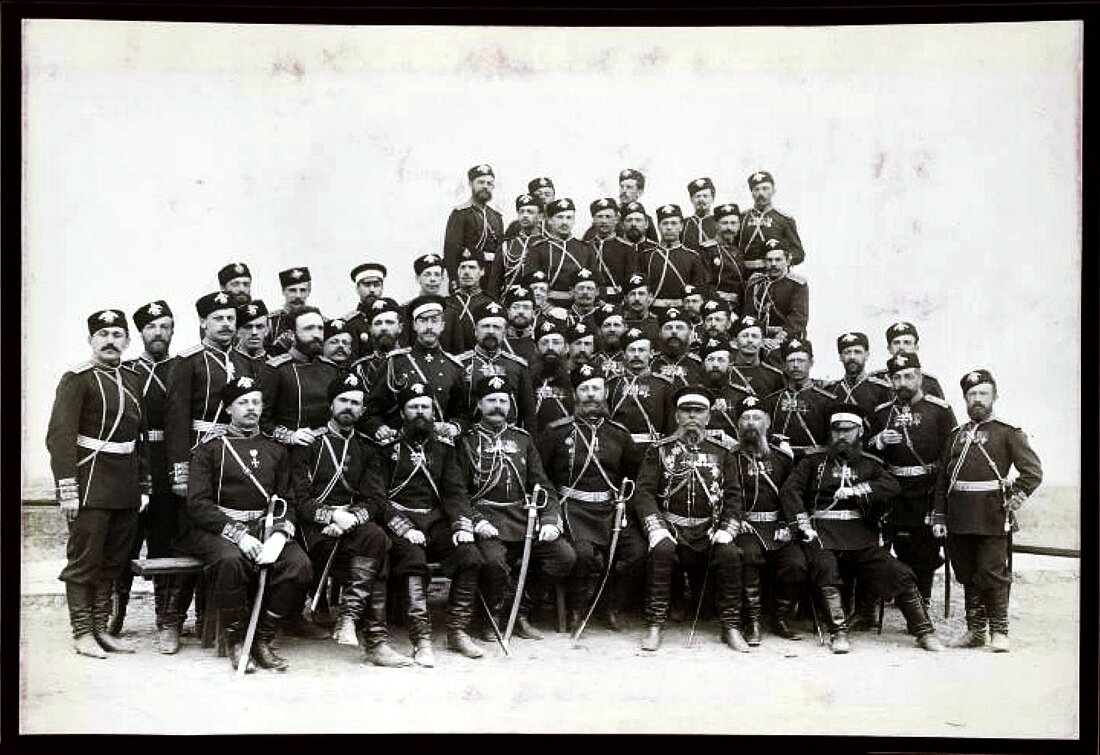

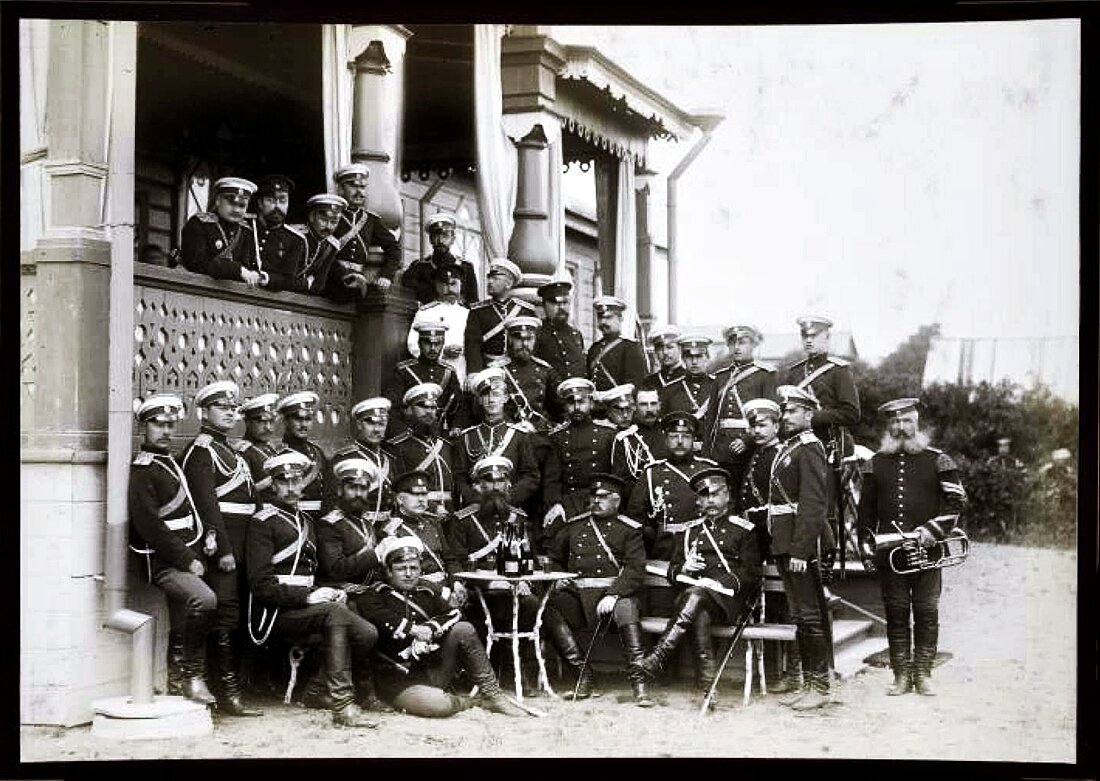

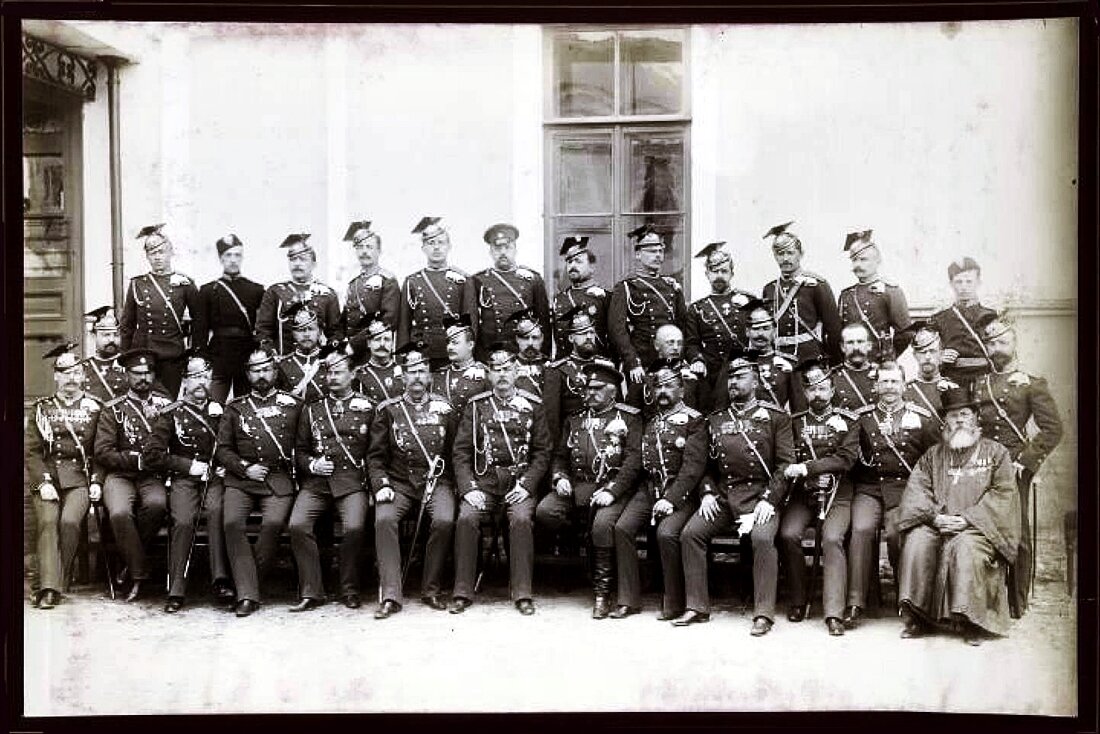

Неуловимый ракетный мститель.2014-02-02 19:37:11... ПВО и ПРО, авиация на аэродромах, командные ... + развернуть текст сохранённая копия  В мировой политике есть магические слова, приводящие в трепет целые правительства стран. Например, словосочетание «химическое оружие в Сирии», или «ядерное оружие Ирана» вызывает у политической элиты стран Запада состояние крайнего военно-дипломатического возбуждения. Однако по скорости реакции прогрессивной общественности на подобные фразы нет равных у нашего «Искандера». Упоминание ОТРК «Искандер-М», особенно в контексте его размещения у чьих-нибудь границ, неизбежно влечет за собой близкую к истерике реакцию СМИ, военных и политиков приграничных стран и их западных сюзеренов. Давайте разберемся, в чем же секрет так пугающих наших соседей магических свойств этого оперативно-тактического ракетного комплекса. Проблема ракетного комплекса «Искандер» заключается в том, что его невозможно «словить». Во-первых, потому что в процессе полета ракета маневрирует с огромными перегрузками, которые пока недосягаемы для любой ракеты-перехватчика, состоящей на вооружении стран мира. Во-вторых, она летит очень низко – до 6 км от поверхности со скоростью 4 Маха, поэтому ее практически невозможно засечь с помощью стандартных радиолокационных средств. В-третьих, выбрасывает ложные цели для обмана РЛС противника, устанавливает активные радиопомехи и «глушит» все излучатели, по которым ориентируются в пространстве системы ПРО. Т.е. «Искандером» можно уничтожить, любой объект в радиусе 500 км с точностью 2 метра и вероятностью, близкой к 100%. Теоретически, запустив ракету из Калининграда, можно «достать» до правительственного квартала в Берлине, а поражающую силу удара можно легко увеличить, «подвесив» на ракету ядерную боевую часть. Такого ракетного оружия нет ни у кого в мире. При этом «Искандер» крайне мобилен и скрытен – вероятность его обнаружения, даже средствами космической разведки, очень невысока. В течение 1 минуты запустил комплект ракет и тут же уехал с места дислокации, выключив все приборы. Ракета - одноступенчатая, имеет двигатель с одним соплом, небаллистическая и управляемая на всей траектории полёта с помощью аэродинамических и газодинамических рулей. Большая часть траектории полёта ракеты, изготовленной по технологии "Стелс" и имеющей малую поверхность рассеивания, проходит на высоте 50 км, а на подлетном участке – 6-20 км (в зависимости от типа ОТРК), что делает ее поражение противником практически не решаемой задачей. Эффект "невидимости" достигается за счет совокупности конструктивных особенностей, в частности, обработки ракеты специальными наноструктурными рассеивающими покрытиями, сбрасывания выступающих частей после пуска и т.д. Траектория "Искандера" является не только небаллистической, но и труднопрогнозируемой. Сразу после старта и непосредственно при подлёте к цели ракета выполняет интенсивное маневрирование. В зависимости от траектории, перегрузки колеблются в пределах от 20 до 30 единиц. Соответственно, ракета-перехватчик должна выдерживать перегрузку как минимум в 2-3 раза выше, что технологически невозможно в рамках существующего в мире 4-го технологического уклада и даже перспективного пятого. Искандер-М - основной вариант для российской армии - существенно более сложный, чем Искандер-Э, поставляемый на экспорт. Менее заметный, более маневрирующий на старте и на конечном участке полета. Кроме того, он имеет не просто инерциальную систему наведения, как Искандер-Э, а комбинированную, включающую радиокоррекцию, GPS, ГЛОНАСС, лазерное и оптическое самонаведение на конечном участке. Управляется решетчатыми рулями. БЧ не отделяется в принципе, т.к. корпус служит для создания подъемной силы на конечном участке.  В 2012 году финальные испытания прошел еще один комплекс - Искандер-К, который является дальнейшим развитием М. Он запускает еще более точные, уже крылатые, ракеты, которые оснащены небольшими несущими поверхностями, как на Р-37. Благодаря этому появилась возможность стрельбы по настильной траектории, как, в свое время, у комплекса ОКА, только гораздо точнее и быстрее. Ракета может лететь на высоте всего 6 км (у горизонтных РЛС нет шансов), на ней применена комбинированная ГСН и сменные боевые части. Две ракеты в залпе могут комплектоваться разными системами наведения и вести стрельбу как по навесной, так и настильной траектории. Специалисты высказывают мнение, что комбинированное применение двух братьев – Искандер-М и Искандер-К дают синергетический эффект, противодействовать которому не в состоянии никакая из существующих систем ПРО. Один из экспертов по ракетным технологиям, выступающий на форумах под ником «Злобный критикан», так охарактеризовал новинку: «Известно, что и баллистические ракеты (БР), и крылатые ракеты (КР), равно как и их системы наведения, имеют ряд ограничений по "текущему состоянию" поражаемого объекта... Например, - если сделать ставку ТОЛЬКО на "Искандер-М", допустим, с оптико-корелляционной системой конечного наведения на поражаемый объект, - и если допустить, что поражать объект придется в "час икс" с низкой облачностью и интенсивным визуальным противодействием противника, - ставка может быть проиграна. Аналогично и с радарной системой конечного наведения, схожей по принципу действия с таковой от "Першинг-2", - здесь "карты может спутать" интенсивное РЭП противника. В то же время, низкая облачность, например, и интенсивное визуальное маскирование конечного объекта, будут в известной степени "по барабану" КР с инерционной и оптико-корелляционной системой, отрабатывающей навигационные поправки на протяжении ВСЕГО маршрута (аналогично пендосск. КР ALCM)... Здесь уж никакое маскирование цели не поможет, - и здесь нужно КР ТОЛЬКО сбивать, сбивать на маршруте или на крайняк на подходе к цели. Наконец, представим себе ситуацию, когда "Искандер-К" и "Искандер-М" "подходят" к цели (чешскому радару ПРО или шляхетским шахтам c GBI) - ОДНОВРЕМЕННО... И каждый, демонстрирует при этом "свой фирменный набор примочек", - "Искандер-М" - высокоинтенсивное маневрирование высоколетящей гиперзвуковой цели, "Искандер-К", - крайне низкий профиль полета (порядка 6 м) и следование по рельефу местности в практически "автономном" (т.е. не зависящем от поиска цели набортными сенсорами) режиме... Вот это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ситуация, близкая к 100 % вероятности поражения цели... Так что, для борьбы с ЕвроПРО, действительно является оптимальным СОЧЕТАНИЕ "Искандер-М" + "Искандер-К". Вся фишка в том, чтобы использовать эти изделия одновременно, "в одном ударе"». Немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия разместила "Искандеры" в Калининградской области у границы с Литвой, Латвией и Эстонией. За этим сообщением последовала реакция властей США, которые сразу по всем каналам взаимодействия, призвали Россию не дестабилизировать обстановку, размещая "Искандеры" на западе. "Мы бы не хотели, чтобы они предпринимали шаги, которые ведут к дестабилизации в регионе", - сказала официальный представитель Госдепартамента США Мари Харф. В переводе с дипломатического на человеческий, это звучит примерно так: «Размещение «Искандеров» нарушит весь баланс сил в Европе, причем не в нашу сторону. Все что угодно, только не Искандер!». Обеспокоенность выразили также в Польше и Латвии. Министр обороны Литвы Юозас Олякас назвал это тревожными известиями, а советник президента Литвы Дали Грибаускайте сказал, что действия России не соответствуют декларациям о стремлении к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом и НАТО. Занервничал даже Китай, когда узнал, что ракетный комплекс будет размещен недалеко от своей границы. Отметим, что с поставкой «Искандеров» Армении, были связаны руки Азербайджану, последнее время пытавшемуся поигрывать в регионе военными мускулами – агрессивная риторика в адрес Еревана прекратилась. В 2014 году Армения завершит работы по перевооружению своих ракетных частей на сверхточные и дальнобойные ракетные комплексы. Об этом на пресс-конференции в Ереване 24 января заявил министр обороны Армении Сейран Оганян, отвечая на вопрос журналистов о том, соответствуют ли действительности сообщения о приобретении Ереваном российских современных оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Заметьте, не урезанный в возможностях экспортный «Искандер-Э» с дальностью 280 км и одной ракетой в пусковой установке, а полноценный «М», стреляющий на расстояние до 500 км и имеющий сразу 2 ракеты (кстати, пока единственный ОТРК в мире, способный запускать сразу 2 ракеты с одной ПУ). Для друзей-армян, видимо, сделали исключение ввиду накалившейся геополитической обстановки на всем пространстве СНГ. "Искандер" может доставлять к цели кассетную (с 54 боевыми элементами), проникающую, осколочно-фугасную, а также ядерную боевые части. Это позволяет поражать малоразмерные и площадные цели, среди которых огневые средства противника, системы ПВО и ПРО, авиация на аэродромах, командные пункты и т.д. В состав РК входят ракета, самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая и командно-штабная машины, подвижный пункт подготовки информации, мобильные агрегаты технического и бытового обеспечения, а также комплекты арсенального и учебно-тренировочного оборудования. История создания этого ОТРК началась еще в начале 80-х годов. Использование БЧ обычного (неядерного) снаряжения при сохранении эффективности оружия заставило разработчиков искать новые способы построения системы управления (СУ) ракетой. Точность инерциальной СУ для решения этой задачи недостаточна, ее следовало поднять примерно на порядок. В 80-е гг. в нашей стране уже предпринимались попытки решить эту проблему. Создавалась оптическая аппаратура самонаведения для "Скада" (даже удалось провести полигонные испытания и сдать ракету на опытную эксплуатацию в войсках). Безъядерная БЧ с наведением с помощью радиолокационной ГСН корреляционного типа разрабатывалась для комплекса "Волга". Модернизированная "Ока" и "Точка" имели не только инерциальную СУ, но и оптическую корреляционно-экстремальную систему наведения, которая также была не только испытана, но и прошла опытную эксплуатацию в войсках. В годы простоя нашего ВПК больших успехов добились в этом направлении США: на американской ракете "Першинг-2", которая была уничтожена по Договору РСМД, устанавливалась радиолокационная ГСН, опознающая местность в районе цели; оптические системы самонаведения используются в современных вариантах крылатых ракет "Томагавк" и CALCM. Их эффективность была наглядно подтверждена в Ираке и Югославии. С задачей создания аналогичной аппаратуры для "Искандера" справился ЦНИИ автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ) - ведущий разработчик систем наведения и управления для отечественных тактических и оперативно-тактических ракет, имеющий 25-летний задел в области разработки головок самонаведения. В качестве основного способа решения этой задачи было выбрано объединение инерциальной системы с оптическим наведением по окружающей цель местности. Причем созданная в ЦНИИАГ головка самонаведения может быть использована как в составе "Искандера", так и на баллистических и крылатых ракетах различных классов и типов (в том числе и межконтинентальных). Эта ГСН уже прошла летные испытания и показала точность лучше, чем достигли американцы на своих "Томагавках". Принцип действия систем самонаведения, имеющих научное название корреляционно-экстремальных, состоит в том, что оптическая аппаратура формирует изображение местности в районе цели, которое сравнивается в бортовом компьютере с эталонным, после чего выдаются корректирующие сигналы на органы управления ракеты. Оптическая ГСН универсальна и предъявляет только одно требование к инерциальной системе управления ракеты: вывести последнюю в точку, в которой оптика начинает видеть цель. Против подобной головки бессильны существующие активные средства РЭБ, которые весьма эффективно противодействуют радиолокационным системам самонаведения. Высокая чувствительность ГСН позволяет работать даже в безлунную ночь, что выгодно отличает новую систему от существующих аналогов. Кроме того, оптические системы не нуждаются в сигналах от космических радионавигационных систем, таких, как американская НАВСТАР, которая в кризисных случаях может быть выключена ее хозяевами или выведена из строя радиопомехами. Кстати, многие потенциальные заказчики "Искандера-Э" выдвигают требования независимости от спутниковой навигации. Вместе с тем комплексирование инерциального управления с аппаратурой спутниковой навигации и оптической ГСН позволяет создать ракету, поражающую заданную цель почти в любых мыслимых условиях. Информация об объекте поражения передается со спутника, самолета-разведчика или беспилотного летательного аппарата на пункт подготовки информации (ППИ). На нём рассчитывается полётное задание для ракеты, которое затем по радиоканалам транслируется на командно-штабные машины (КШМ) командиров дивизиона и батареи, а оттуда - на пусковые установки. Команды на пуск ракет могут быть сформированы как в КШМ, так и поступить от пунктов управления старших артиллерийских начальников. Аппаратура ППИ и КШМ построена на локальных сетях российских ЭВМ, причем функциональное назначение комплекса средств управления зависит лишь от программного обеспечения и может быть легко модернизировано для управления различными огневыми средствами. 11 октября 2011 года было объявлено о завершении первого этапа испытаний обновлённого ракетного комплекса «Искандер-М» с новым боевым оснащением – с новой системой РЭБ, которая обеспечивает прикрытие ракеты на конечном участке полёта. Эта система включает в себя средства постановки пассивных и активных помех обзорным и стрельбовым РЛС противовоздушной и противоракетной обороны противника, посредством шумов и выброса ложных целей. С 2013 года новые ракеты начали поставлять в российскую армию. В аналитическом обзоре ЦРУ 2012 года «О стратегических рисках и глобальной военно-политической обстановке в мире» содержится весьма показательное определение: «Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» является оружием, способным повлиять на военно-политическую ситуацию в регионах мира, если расположенные в них государства не имеют протяжённой территории. Поэтому вопросы размещения комплексов «Искандер», а также их поставок на экспорт являются предметом политических консультаций между странами». Сергей Тихонов. «Эксперт»  ertata Тэги: <<искандер>>, авиация., армия, армия,, вооружение, комплексы, новости., обороноспособность, отрк, ракетные, россии, россии., россия, сделано, события., техника, технологии, технологии., флот, Альбом Офицерских Полковых Групп.2014-02-02 18:31:48                             ertata Тэги: авиация., альбом, армии, армия,, вов., военная, групп, империя, историческая, история, история., культура, офицерских, полковых, россии, россии., российская, русской, флот,, фото., фотография, фотография. Набирая высоту.2014-01-31 18:44:10... председателя Комитета по авиации - начальника ... управления - командующим авиацией Пограничных войск ... + развернуть текст сохранённая копия История авиации органов безопасности СССР и России насчитывает 90 лет. Впервые вопрос о создании собственной авиации в войсках ОГПУ возник в 1923 году. Это был период активной и жестокой борьбы соединений и частей РККА и пограничников с бандами басмачей на границе и в Туркестане. Приказ РевВоенСовета Республики и ГПУ от 18 Июля 1923 года предписывал: «Главному управлению Красного Воздушного Флота Республики приступить к формированию авиазвеньев для войск ГПУ...». В приказе ГПУ «О формировании авиазвеньев для войск ГПУ» от 14 августа того же года, подписанном заместителем председателя ОГПУ Иосифом Уншлихтом, уже конкретно указывалось: «В целях усиления войск ГПУ техническими средствами на 1924 год сформировать пять авиаотрядов по три звена в каждом - всего 30 самолётов различных систем. Исполнение приказа поручит уполномоченному ГлавВоздухФлота при ГПУ тов. А.А. Пороховщикову». Дату этого первого приказа ГПУ можно считать Днём Рождения Авиации Органов Государственной Безопасности СССР.  Валерия Чкалова (в центре), Георгия Байдукова (слева) и Александра Белякова, совершивших вынужденную посадку на острове УДД в Охотском море из-за штормовой погоды, отыскали именно авиаторы-пограничники, 1936 год. Первые шаги Первый руководитель авиационной структуры Александр Пороховщиков уже в 1923 году приступил к набору экипажей, командного и технического состава сначала двух авиационных звеньев - для сухопутных и морских войск ГПУ. В 1924 году он сформировал экипажи уже пяти авиаотрядов по три звена в каждом из наиболее достойных командиров и летчиков ВВС и Гражданский воздушный флот (ГВФ). Некоторые из них уже имели опыт службы в авиационных отрядах особого назначения (АООН). Они-то и стали костяком будущего «авиаспецназа ГПУ», и в первую очередь - авиационных частей пограничных войск. В том же году он отобрал 40 слушателей Высшей пограничной школы и направил их для обучения в различные авиашколы. Впоследствии из них были сформированы специальные авиаподразделения ВЧК-ОГПУ. История авиации пограничных войск началась в 1932 году, когда в пограничных округах НКВД СССР по постановлению Совета Труда и Обороны СССР от 21 июля 1932 года были сформированы первые 15 авиаотрядов, состоявших из трех-четырех авиазвеньев самолетного состава. Эта дата и вошла в историю как день рождения авиации пограничных войск (ПВ), так как именно с образованием отдельных авиаотрядов во всех пограничных округах в 1932 году авиация ПВ организационно стала существовать как система. На вооружении пограничников в то время были в основном отечественные самолеты нескольких типов: бипланы Р-1, Р-3, Р-5, У-2, а также гидросамолеты Ш-2, «Савойя» С-62-бис и МБР-2. Одномоторные двухместные Р-1, Р-3, Р-5 обладали скоростью полета до 200 километров в час и радиусом действия до 300 километров. Гидросамолеты Ш-2, «Савойя» С-62-бис и МБР-2 имели радиус действия до 400 километров. В довоенный период летчики границы участвовали во всех крупных вооруженных пограничных конфликтах: в синьцзянских событиях на советско-китайской границе с аэродрома Бахты в 1933 году, в борьбе с остатками басмачества в песках Туркмении и в горах Таджикистана в середине 1930-х, на границе Казахстана с Китаем с аэродрома Туругард в 1937 году, в Хасанских событиях в Приморье в 1938 году. Участвовали они в спасении экипажа и пассажиров затертого льдами парохода «Челюскин» в Чукотском море в феврале 1933 года, обеспечивали автопробег Каракумы - Москва в 1934 году. Именно летчики границы первыми отыскали в июле 1936 года совершивший вынужденную посадку на острове Удд самолет Ант-25 Валерия Чкалова, а также спасли группу альпинистов Евгения Абалакова, которая попала под лавину при восхождении на пик Хан-Тенгри в сентябре 1936 года. Многие годы авиаотряды участвовали в агитационных авиаперелетах и в авиационных парадах.   Первой серьезной реорганизацией авиации ПВ, в соответствии с постановлением Правительства № 274 от 29 июня 1939 года «Об авиационных отрядах НКВД», стало формирование авиабригады ПВ НКВД, в которую сводились все разрозненные и малочисленные авиационные отряды на границах нашего государства. На базе авиаотрядов были сформированы 12 отдельных авиаэскадрилий, состоящих из 15 самолетов каждая. Командиром авиабригады ПВ в августе 1939 году был назначен полковник Илья Чупров. К началу Великой Отечественной войны в состав пограничных войск НКВД СССР входили следующие авиационные части и подразделения: в Украинском погранокруге - 7-я морская отдельная авиационная эскадрилья в Одессе, в Крымском - 6-я отдельная авиаэскадрилья в Коктебеле, в Прибалтийском погранокруге - 11-я отдельная авиаэскадрилья в Курессааре (о. Саарема), в Белорусском - 10-я отдельная авиаэскадрилья в Гродно, в Туркменском - 4-я авиаэскадрилья в Мары, в Среднеазиатском - 8-я отдельная авиаэскадрилья в Ташкенте, в Казахстанском - 3-я отдельная авиаэскадрилья в Алма-Ате, в Забайкальском - 9-я отдельная авиационная эскадрилья на ст. Белая, в Приморском - 2-я отдельная авиаэскадрилья в Петропавловске-Камчатском и 5-я отдельная авиаэскадрилья во Владивостоке, в Хабаровском погранокруге - 10-я отдельная авиаэскадрилья в Хабаровске, 2-е отдельное морское авиазвено при 4-м погранотряде войск НКВД в Архангельске и 1-е отдельное морское авиазвено в Новой ладоге. Непосредственно Главному управлению пограничных войск НКВД СССР были подчинены штаб и управление Отдельной авиационной бригады (численность - 90 человек), 1-я отдельная авиационная эскадрилья (217 человек), узел связи управления авиабригады 24 человека), 1-я окружная авиаремонтная мастерская (12 человек). Все эти части и подразделения базировались на аэродроме Быково под Москвой. Командиру авиабригады также подчинялись все авиачасти ПВ на государственной границе. На вооружение, кроме уже имевшихся у пограничников У-2, Р-5 и МБР-2, поступили самолеты новых типов: учебные УТ-2, УТИ-4, скоростные бомбардировщики СБ, скоростные разведчики Р-10, гидросамолеты МБР-2-бис, истребители Як-1, МиГ-1, МиГ-3, транспортные Ли-2, ПС-84 и С-47. В боях за Победу Несмотря на немногочисленный состав, авиационные части внесли достойный вклад в Победу. 11-я, 10-я, 6-я, 7-я авиаэскадрильи и два усиленных отдельных гидроавиазвена наравне с пограничными отрядами с первых часов Великой Отечественной войны вступили в бой с превосходящими силами противника. В первые часы и дни войны в воздушных боях смертью храбрых пали 12 пограничных экипажей самолетов Р-10 и СБ. Остальные сумели пробиться из окружения. Через две недели после начала войны, согласно мобилизационному плану, на Севере, западной границе и Черном море все они были переданы в состав Красной армии и ВМФ. Летный состав в действующей армии успешно отвоевал всю войну. В августе 1941 года в Быково был сформирован 1-й истребительный авиационный полк пограничных войск НКВД. Состоявший из трех эскадрилий самолетов МиГ-3 и эскадрильи пикирующих бомбардировщиков Пе-2, он вошел в оперативное подчинение 6-го авиационного корпуса и охранял с воздуха восточный сектор Москва - Кашира - Коломна. Главная задача этого полка заключалась в прикрытии Каширской ГРЭС, которая давала свет правительственным зданиям и командным пунктам столицы, а также железной дороги, связывающей Москву с восточными и южными регионами страны. Приказ звучал так: не допустить ни одного прорыва и ни одной сброшенной бомбы врага на охраняемые объекты! Ценой гибели в воздушных боях восьми летчиков и потери шести самолетов полк свои задачи выполнил. Осенью 1941-го и весь 1942 год этот полк охранял восточный сектор и ближние подступы к столице - Малоярославец, Обнинск и Белоусово, прикрывал наступающие части в секторе Наро- Фоминск - Каменское - Балабаново - Боровск. В начале 1943 года эта часть вошла в состав 6-го авиакорпуса ПВО РККА как 11-й истребительный авиационный полк ПВО.   В начале 1943 года при штабе Отдельной авиационной бригады в Быково на базе 1-й отдельной авиаэскадрильи был развернут 1-й отдельный (транспортный) авиационный полк ПВ НКВД. Он состоял из трех эскадрилий (от 36 до 42 самолетов в разное время) и выполнял важные боевые задачи в интересах погранвойск и других управлений НКВД СССР. Это были полеты в осажденный Ленинград и в тыл врага к партизанам; выброска диверсионных и разведывательных групп в глубокий тыл противника; организация спецсвязи ВГК со штабами фронтов и армий. Большую роль сыграли части и подразделения авиации ПВ в битве за Москву в 1941 году и в блокировании окруженных немецких дивизий под Москвой в начале 1942-го, в операции 1943 года за освобождение Кавказа. Восемьдесят два летчика авиационных эскадрилий и полков авиабригады погранвойск НКВД, базировавшихся в подмосковном Быково, погибли при защите подступов Москвы в 1941 году и при полетах в глубокий тыл противника в 1942-1944 годах. Их имена увековечены на памятнике в поселке Удельная Московской области.  Летом 1943-го личный состав авиабригады выполнял специальное задание Правительства СССР. На аэродром Быково прибыли два новых транспортных самолета «Дуглас» С-47 и один Ли-2, которые впоследствии были переоборудованы в пассажирские с салонами класса люкс. 27 ноября 1943 года на двух из этих самолетов (полковников В. Грачева и А. Голованова) отправилась в Тегеран правительственная делегация: Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов и Климент Ворошилов. На третьем самолете (подполковника М. Скрыльникова) находилась группа обеспечения перелета и охраны членов правительства из авиабригады ПВ НКВД во главе с заместителем начальника погранвойск генералом Аркадием Аполлоновым. Позже, весной 1946 года, на одном из С-47 летчики экипажа майора П. Кудицкого из 1-го авиационного полка погранвойск доставили на Нюрнбергский процесс фельдмаршала Паулюса. Четыре авиационных полка авиабригады - 5-й Одесский, 6-й Львовский, 8-й Пярнуский и 1-й Быковский - в 1944¬1954 годы принимали активное участие в охране тыла ушедшей вперед на запад Красной армии, восстановлении западной границы СССР и ликвидации бандитских формирований на территории Украины, Белоруссии и Прибалтики. Авиационные части ПВ на границе в период войны были задействованы во многих пограничных и специальных операциях. Так, 4-й Марыйский авиационный полк обеспечивал переход частями Красной армии советско-иранской границы, а потом в период всей войны снабжал по воздуху выставленные там пограничные гарнизоны. Полк участвовал в ликвидации многочисленных немецких десантов, высаженных в наш тыл для уничтожения нефтяных вышек и запасов топлива в районе Элисты, Баку и Грозного.   Первой задачей сформированного в Быково в апреле 1945 года 7-го специального авиационного полка стало срочное перебазирование в город Нерчинск для участия в прокладке линии ВЧ-связи - прямого соединения Приморья и Сахалина с Москвой требовала подготовка к войне с Японией. Впоследствии этот полк дислоцировался на Сахалине в пос. Озерский. Через год полку было вручено Боевое Красное Знамя, и он приступил к охране государственной границы. Пять авиачастей - 2-й Камчатский отдельный морской авиаполк, 5-я Владивостокская отдельная морская авиационная эскадрилья Приморского погранокруга, 3-й и 7-й авиаполки Забайкальского и 8-й авиационный полк Хабаровского пограничных округов - всю войну охраняли государственную границу в усиленном варианте, а в августе-сентябре 1945 года принимали активное участие в войне с Японией. Они были усилены эскадрильями истребителей и бомбардировщиков. Эти части оказывали помощь наземным войскам в уничтожении наиболее крупных пограничных гарнизонов противника и форсировали Большой Хинган. На их счету сотни боевых вылетов (разведка и уничтожение живой силы и техники противника), тысячи тонн перевезенных боеприпасов, продовольствия, вооружения. Два авиационных полка авиабригады ПВ - 3-й Нерчинский и 8-й Хабаровский - за боевые подвиги летного состава стали Краснознаменными. В конце Второй мировой войны в составе авиабригады погранвойск НКВД вдоль границ СССР были 15 авиаполков и отдельных эскадрилий с общим количеством более 300 самолетов. Послевоенная реорганизация В послевоенный период началось поэтапное сокращение и совершенствование структуры авиации пограничных войск под выполняемые задачи. В 1946 году были упразднены штаб и управление авиабригады ПВ, и на их базе создан авиационный отдел погранвойск МВД СССР численностью 12 человек под руководством генерал-майора Ильи Чупрова. С 1946 по 1954 год начальником авиаотдела был генерал-майор Николай Сергеев, а с 1954 по 1961 год - опять генерал-майор И.М. Чупров. В распоряжение пограничной авиации поступила новая техника, в том числе трофейная. К 1 апреля 1948 года в составе пограничных войск МВД СССР было десять авиационных частей, которые имели на вооружении более 180 самолетов: 20 единиц Ли-2 и С-47, шесть - «Зибель», 123 - По-2, 10 - МБР-2 и 25 - «Арадо». В 1950-1960-е годы в авиачасти погранвойск поступили новые образцы советской техники: самолеты Як-12, Ан-2, Ли-2, Ил-14, вертолеты Ми- 1, Ми-2 и Ми-4. С 1954 по 1960 год проводилась реорганизация авиационных частей. 2-й Камчатский отдельный морской авиаполк был переформирован во 2-ю отдельную авиаэскадрилью ПВ МВД Тихоокеанского пограничного округа, 7-й Сахалинский отдельный морской авиаполк пограничных войск МВД СССР - в 14-ю отдельную авиационную эскадрилью ПВ МВД Тихоокеанского погранокруга, 4-й авиаполк - в 4-ю отдельную авиаэскадрилью Среднеазиатского погранокруга. Отдельными эскадрильями стали 6-й Львовский, 8-й Пярнуский, 5-й Одесский, 3-й Нерчинский, 8-й Хабаровский полки. Но в то же время 2 июля 1955 года в Петрозаводске была сформирована новая 15-я отдельная авиационная эскадрилья пограничных войск Северного пограничного округа. В 1963-м на острове Кунашир Тихоокеанского погранокруга разместилось звено вертолетов Ми-4 и самолет Ил-14. Большой урон авиации ПВ нанесло непродуманное «хрущевское» сокращение в начале 1960-х годов. Авиация в погранвойсках была сокращена более чем на 72%. Были потеряны авиагородки и аэродромы в Пярну, Одессе, Львове, Нерчинске, Хабаровске. А главное, полностью была сокращена и потеряна главная база авиации ПВ и 1-й авиаполк в подмосковном Быково. Все полки и отдельные эскадрильи на границе были сокращены до восьми отдельных малочисленных авиационных отрядов с общим количеством авиатехники в них около 70 единиц. Был уволен прошедший горнило войны опытный летный состав. В 1963-1977 годах авиационную службу, а затем и авиационный отдел ГУПВ КГБ при Совете министров СССР возглавлял Герой Советского Союза генерал-майор Анатолий Володин. Именно он возрождал авиацию ПВ. Начиная с 1965-го и до конца 1970-х годов происходило наращивание мощи авиации пограничных войск. 27 октября 1965 года в пгт. Пришиб Азербайджанской ССР был сформирован 17-й отдельный авиационный отряд. Уже 11 декабря 1965 года он приступил к охране государственной границы на территории Закавказья. 18 июля 1967 года на базе 16-го отдельного авиаотряда была создана 16-я отдельная авиационная эскадрилья пограничных войск КГБ с местом дислокации в Хабаровске. 28 сентября того же года 18-я отдельная авиационная эскадрилья появилась в Чите. Через месяц - 12 октября 1967 года - была создана Отдельная арктическая авиационная эскадрилья в городе Воркуте. В марте 1969 года авиаторы-пограничники принимали активное участие в отражении агрессии в конфликте в районе острова Даманский на реке Уссури, а в 1970 году - в районе озера Жаланашколь. Экипажи вертолетов Ми-4 вели разведку, доставляли грузы, эвакуировали раненых.  Весной 1969 года все отдельные авиаотряды вновь стали отдельными авиационными эскадрильями, появились три авиационных полка: во Владивостоке, Алма-Ате и Тбилиси, которые были усилены техникой и вооружением. Тогда же авиаторы начали освоение турбовинтовых вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24. В начале 1970-х на базе существовавших авиационных отрядов пограничных войск были сформированы 12 отдельных авиационных эскадрилий и отдельных авиационных полков, которые имели в своем составе около 150 единиц современной авиатехники. Постоянно совершенствовалось техническое обеспечение. К началу 1971 года по сравнению с 1965-м оснащенность погранвойск самолетами увеличилась на 136%, а вертолетами - на 204%! Приказом Председателя КГБ СССР от 11 января 1978 года был создан Отдельный авиационный отряд Пограничных войск КГБ СССР, который был оснащен самолетами Ту-134, а затем и Ил-76. На этот отряд возлагалась задача оперативной доставки руководства КГБ и выполнения специальных полетных заданий. 14 мая 1979 года стало первой страницей истории звена вертолетов, впоследствии - отдельной авиационной эскадрильи, в городе Кызыл Республики Тува. В октябре 1977 года начальником авиационного отдела ГУПВ КГБ СССР был назначен полковник Николай Рохлов. Во многом благодаря ему и начальнику Пограничных войск КГБ СССР генералу армии Вадиму Матросову конец 1970-х и начало 1980-х стали годами расцвета авиации погранвойск КГБ СССР. В части и подразделения поступали современные самолеты Ан-26, Ан-72, Ил-76, вертолеты Ми-8мт, Ми-24, Ми-26, Ка-27. Постановлением правительства от 10 декабря 1976 года на авиачасти ПВ была возложена новая задача - контроль и охрана 200-мильной морской экономической зоны. Были сформированы новые отдельные эскадрильи в Магадане, Южно-Курильске, Раквере. Авиационными полками стали отдельные эскадрильи на Камчатке, Сахалине, в Петрозаводске. В пограничных округах были введены в штаты авиационные отделы и авиаотделения. Афганский маршрут С января 1980 по февраль 1989 года авиация пограничных войск принимала активное участие в боевых действиях в Республике Афганистан. Основными ее базами были авиационные полки в Мары, Душанбе, Алма-Ате, отдельная авиаэскадрилья в Уч-Арале, а также авиагруппа Восточного погранокруга в районе кишлака Гульхана на Памире. Здесь оттачивали мастерство и приобретали боевой опыт летчики практически всех пограничных округов. Без авиаторов-пограничников не обходилась ни одна боевая операция на севере Афганистана, в том числе такие крупные, как «Горы- 80», «Осень-80», «Мургаб», Мармольская (январь - февраль 1984 года), Ташкурганская (март - апрель 1985-го), в Вардуджской долине (апрель - май 1986), операции «Вывод» в конце 1988 и начале 1989 года. Летчики-пограничники с честью выдержали выпавшие на их долю испытания. За десять лет 90% от общего количества экипажей авиации ПВ прошли через Афганистан и получили боевой опыт. В ходе боев в Афганистане погибли 58 человек летного состава. Многие авиаторы награждены орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями, другими знаками отличия. Два авиатора-пограничника - майор Фарит Шагалеев и капитан Валерий Попков - за боевые подвиги по спасению сбитых экипажей вертолетов в афганской войне удостоены звания Героя Советского Союза. Два авиационных полка - 17-й Марыйский и 23-й Душанбинский - стали Краснознаменными.  Новые задачи В конце 1988 - начале 1989 годов авиаторы-пограничники участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Армении. Вертолеты пограничной авиации доставляли в пострадавшие районы гуманитарные грузы, врачей и спасателей, эвакуировали раненых и беженцев. На период распада Советского Союза в 1991 году пограничные войска КГБ СССР имели в своем составе 18 авиационных частей и более 420 единиц авиатехники. 3 декабря 1991 года вместо упраздненного ГУПВ был образован Комитет по охране Государственной границы СССР (КОГГ). Должность заместителя председателя Комитета по авиации - начальника авиационного управления занял генерал-лейтенант Николай Рохлов. После распада Советского Союза в составе российского Министерства безопасности за счет численности КОГГ и подчиненных ему войск были созданы Пограничные войска Российской Федерации. Появился и новый орган управления - аппарат командующего Пограничными войсками МБ РФ, в состав которого входило Авиационное управление со штабом командующего авиацией пограничных войск. При штабах пограничных округов были сформированы авиационные отделы. Начальником авиационного управления - командующим авиацией Пограничных войск стал генерал-майор Юрий Шатохин.  30 декабря 1993 года в связи с упразднением Министерства безопасности России была создана Федеральная пограничная служба России во главе с генерал-полковником Андреем Николаевым. Как одно из основных подразделений в состав ФПС России вошел Департамент авиации. В 1996-1997 годах ФПС России располагала 26 авиационными частями, на вооружении которых было 250 многоцелевых вертолетов и более 60 самолетов. В марте 1996 года командующим авиацией ФПС России стал генерал-лейтенант Виктор Ратушин. Первые десять лет с момента распада СССР были чрезвычайно сложными для авиаторов границы. За это время в авиацию ФПС России не поступил на вооружение ни один современный самолет или вертолет. Создалось то критическое положение, когда моторесурс авиационной техники больше чем на 50% исчерпал свои возможности. Возникли реальные трудности в поддержании боеготовности техники и уровня подготовки летного состава. В 2000 году начальником Департамента авиации ФПС России был назначен генерал-майор Александр Дубасов, который принял меры к улучшению материально-технического снабжения вверенных ему частей и подразделений, обеспечения их новой техникой. Последние годы ХХ-го и начало XXI века войдут в историю пограничной авиации как время боевых действий в Республике Таджикистан и на Северном Кавказе, а также активного участия в укреплении новых рубежей России. За боевые подвиги, совершенные на таджикско-афганской границе в 1996 году, удостоены звания Героя Российской Федерации полковник Сергей Липовой, подполковники Василий Тарасов и Юрий Ставицкий, капитаны Игорь Будай (посмертно) и Валерий Стовба (посмертно). За боевые действия на Северном Кавказе в 2002 году Героями Российской Федерации стали полковник Николай Гаврилов, подполковники Леонид Константинов и Юрий Недвига. Многие летчики награждены орденами и медалями.  11 марта 2003 года в соответствии с Указом Президента России функции ФПС России были переданы Пограничной службе в структуре ФСБ России. Пограничная авиация, ранее подчиненная пограничным органам, ныне находится в ведении Управления авиации Федеральной службы безопасности Российской Федерации. На базе авиационного подразделения в 2004 году было развернуто Управление авиации ФСБ России, начальником которого был утвержден Герой России генерал-майор Николай Гаврилов. В результате этой реорганизации произошло расширение функций и объема выполняемых авиацией задач в интересах всех управлений и структур ФСБ России, изменение системы управления, структуры подчиненности и организационно-штатной структуры региональных авиационных центров и авиачастей. В настоящее время авиаторы ФСБ России, так же как и раньше, уверенно решают насущные проблемы по охране государственной границы, контролю 200-мильной морской экономической зоны и участвуют в боевых действиях в горячих точках. Они успели освоить высочайшие горы Северного Кавказа, Арктику и даже слетали на Северный и южный полюса нашей планеты, показав надежность российской авиационной техники и свой уровень профессионализма. У каждого времени свои задачи и свои герои. В мае 2007 года Героем Российской Федерации стал полковник Владимир Письменный. Сотни летчиков, штурманов и авиационных инженеров награждены орденами и медалями. Высокий профессионализм летчиков неоднократно подтверждался выполнением сложных, важных и ответственных заданий. В декабре 2004 года экипажи самолетов и вертолетов авиации ФСБ России выполнили посадку на «Мургаб», самый высокогорный аэродром мира, который расположен на высоте 3650 метров над уровнем моря и не эксплуатировавшийся более десяти лет. Авиаторы ФСБ России также покорили на вертолетах Эльбрус, самую высокую вершину Европы, высота которой 5642 метра. В апреле 2006 года сводная авиационная группа ФСБ России выполнила полет на Северный полюс. Самолеты Ан-72 и Ан-74 успешно приземлились на ледовую взлетно-посадочную площадку «Борнео». В честь 50-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне на самолете Ан-26 был выполнен вылет в район Северного полюса для десантирования на парашютах группы сотрудников авиации ФСБ России. А 11 апреля 2006 года впервые в истории авиации ФСБ России Северного полюса достигли вертолеты.  С 26 декабря 2006 года по 13 января 2007 года была успешно проведена специальная российская воздушная полярная экспедиция. Два вертолета Ми-8 авиации ФСБ России приземлились на южном полюсе, преодолев рекордное для винтокрылых машин подобного класса расстояние. Кроме двух Ми-8 в обеспечении экспедиции были задействованы четыре самолета: Ан-124 «Руслан», Ил-76, Ан-74 и Ту-154, экипажи которых успешно выполнили стоявшие перед ними задачи. Вместе с авиаторами в тот год в самой южной точке земного шара побывали вице-спикер Госдумы России Артур Чилингаров, Директор ФСБ России Николай Патрушев, первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Проничев и руководитель Росгидромета Александр Бедрицкий. В последние годы руководством ФСБ России целенаправленно осуществляется работа по оснащению авиационных подразделений новыми самолетами и вертолетами, в том числе со специальным оборудованием. Возросла боеготовность и надежность авиационной техники, повысился уровень подготовки летного состава и престиж службы. Журнал «ФСБ За и Против»  ertata Тэги: авиации, авиация, авиация., армия,, вов., военная, войск, госбезопасности, интересное., история, история., кгб, назад, непознанное., органов, пограничных, россия, создания, спецслужбы, спецслужбы., ссср, ссср., флот,, фсб Авиация и космонавтика №1 (январь 2014)2014-01-31 16:14:16... ="text-decoration: underline;">Авиация и космонавтика №1 ... + развернуть текст сохранённая копия

Название: Авиация и космонавтика №1 (январь 2014) Тэги: авиация, космонавтика Новый БПЛА ТАРАНИС2014-01-30 18:28:00Таким образом, военное ведомство официально подтвердило реализацию программы испытания ...

Таким образом, военное ведомство официально подтвердило реализацию программы испытания беспилотника. Первый полет Taranis продолжался 15 минут. После него до конца 2013 года было осуществлено еще несколько испытательных полетов продолжительностью до часа в пятницу, 7 февраля. Местоположение испытаний не разглашается, но BBC сообщает, что Таранис был испытан в австралийской пустыне. Тэги: авиация

Главная / Главные темы / Тэг «авиация»

|

Категория «Экономика»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |