|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

«Чувствую себя Заволжским Жителем и горжусь своей Отчизной…»2014-05-12 22:09:50 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Заголовок этой статьи - строка из письма Александра Ивановича Тургенева. 28 августа 1808 года он подробно рассказывает брату Николаю о поездке в Симбирское родовое имение: «… Ты себе представить не можешь, с какими ощущениями я подъезжал к Тургеневу, входил в старый дом и увидел все прежнее, все, что было свидетелем пяти лет моего детства. Я не мог ни на что смотреть без какой-то тайной грусти, без душевного волнения; даже старые мебели делали на меня удивительное впечатление. Но всего более возбуждали во мне воспоминания о прошедшей жизни нашей виды из залы, где мы обыкновенно учились. Сад, трава и вдали синеющиеся Заволжские горы - все сии предметы tous ces objets don’t l’immobilite’ est la pour atester le changement de tout le reste (своей неизменностью показывают перемену всего остального) - напомнили мне множество случаев, ничего не значащих для других, но важных в истории моей молодости. В которую сторону я ни смотрел, - всюду находил какой-нибудь предмет, который был для меня почему-либо интересен...  «Пушкинский дом» (ИРЛИ-РАН) на стрелке Васильевского острова в С.-Петербурге. Здесь хранятся дневники А. И. Тургенева Я объезжал все те места, на которых прежде резвился и был счастлив, где с братом и Васей мы проводили довольно весело и не без удовольствия скучное деревенское время и не подозревали, что отец наш жил в ссылке под гневом великой государыни… Накануне нашего отъезда из Тургенева, - не забудь, что и Сережа был со мною, - в воскресенье, мы сделали пóмочь - созвали всех мужиков, и они, сжав на нашем поле 19 десятин в одно утро, пришли тотчас после обеда на Барский двор. Мы выставили им несколько бочек пива, поднесли по стакану зелена вина, и праздник деревенский начался и кончился очень весело для мужиков и для нас; верно никогда на здешних балах так щастлив и доволен собою я не был… … Мы были у обедни два раза и один раз служили панихиду в Голубце - над прахом наших праотцов, по всем нашим родственникам. В том же Голубце, что в церковной ограде, поставлена будет та урна, что была в Москве и которую я привез в Тургенево - в память отца и брата наших, которых прах не вместе с прахом деда и прадеда наших лежат… … Ни к какой реке я того не чувствую, что к Волге; когда я плыву на хребте ее и любуюсь плодоносными берегами ее, развевающимися по ней парусами, которые летят с плодами и произведениями, коими благословил Бог Низовую землю, летят насыщать голодные стороны прожорливых столиц наших, - чувствую себя Заволжским Жителем и горжусь своей Отчизной; для нас Волга вечно будет: «река, священнейшая в мире!».  Зал Литературного музея в «Пушкинском доме» Старинный дворянский род Тургеневых обосновался в Поволжье давно. Защищали границы, осваивали земли. Афанасий Тургенев был убит разбойниками Стеньки Разина при защите Алатыря. Еще один из праотцев погиб за то, что отказался признать законным государем самозванца Гришку Отрепьева. Так появился девиз рода: «Без боязни обличаху». Всего за полтора года до поездки на родину, в феврале 1807 года на руках Александра скончался отец - Иван Петрович Тургенев, замечательный деятель своего века. Получил образование в гимназии при Московском университете. Сержант, впоследствии поручик Петербургского пехотного полка. Участник Крымской кампании, был в боях за Перекоп и Феодосию. С 1779 года участник переводческой и педагогической семинарии при Московском университете. Именно он познакомил молодого Карамзина с Новиковым и приобщил к литературе и издательской деятельности. Опала отца и высылка его в родовое имение, где, как пишет Александр Тургенев, он «жил под гневом государыни», связана с гонениями на масонов, среди которых наряду с просветителями были и «откровенные проводники враждебного России влияния». Несправедливая опала оказалась благодатной для Симбирска - четыре года, с 1792 по 1796-й, здесь жил один из самых образованных деятелей России. «Рано поутру 25 декабря 1796 года, на Рождество» Иван Петрович Тургенев был возвращен в Москву. Назначен директором Московского университета и занимал этот пост до 21 ноября 1803 года, до преобразования университета. Урна, о которой упоминает Александр Тургенев в письме к брату - свидетельство еще одной горестной утраты. В 1803 году безвременно скончался старший брат, 22-летний Андрей, талантливый поэт. В долгой, полной забот и длительных путешествий жизни Александр Тургенев обращался к воспоминаниям отчего дома много раз. В 1834 году он снова посетил Симбирское имение. Завершая очередную книгу своих многотомных дневников, он пишет: «Кончена сия книга в Тургеневе 1 июля 1834 года в малом флигеле, на столе управляющего, в 7 часу утра, в воскресенье. Меня прерывали крестьяне с дарами; но эта помеха не затрудняла меня. Женева и Тургенево слиты в сей книге, как в моей душе и в судьбе моей». 24 июня 1837 года, совершая ознакомительную поездку по стране, наследник престола Александр Николаевич, будущий реформатор Александр II, приехал в Симбирск. Среди сопровождающих был воспитатель наследника поэт Василий Андреевич Жуковский. Для своего друга Александра Ивановича Тургенева он сделал карандашный набросок - вид на Волгу в сторону Тургеневского имения. Примерно с того места, где стоял симбирский дом Тургеневых. Ныне это место, где растут березы между зданием филармонии и аркой входа во Владимирский сад.  Симбирск 24 июня 1837 года. Вид с Венца. Рисунок В. А. Жуковского, посланный А. И. Тургеневу Получив дорогое сердцу послание, Александр Иванович 22 марта 1838 года отвечает Жуковскому: «Письмо твое, в день твоего рождения и день смерти Пушкина посланное, получил и с видом умершего для меня Симбирска и Волги. Спасибо, милый, что ты обо мне вспомнил! Так верно описано, что и нельзя вернее. Я часто, почти ежедневно, и не раз в день и в лунные ночи, ходил на Венец любоваться Волгою, смотрел в сторону Тургенева и грустил. Одного воспоминания в жизни моей, не связанного с тобою, недоставало: воспоминания о Тургеневе и Симбирске; ты и к нему приобщил себя в душе моей… Никогда я так не горевал по Тургеневе, как теперь, особливо при наступлении весны: так и влечет туда»… Горечь понятна: Александр Иванович принял на себя заботы о братьях. Николай попал под преследования как участник движения декабристов. Был приговорен к смертной казни, впоследствии к бессрочной каторге, поэтому вынужден был жить за границей. Чтобы помочь брату, Александру Ивановичу пришлось продать отцовское имение. «… Как я мог, не расставаясь с жизнию, расстаться с Тургеневом», - пишет он, успокаивая себя тем, что родовое имение продано не в чужие руки, а двоюродному брату. «Женева и Тургенево слиты в сей книге, как в моей душе и судьбе моей…» Эти строки завершают дневник не случайно. Высокий пост директора Департамента по иностранным вероисповеданиям, звание камергера открывали Александру Тургеневу доступ к государственным архивам Парижа, Лондона, Ватикана. Неутомимый путешественник отыскивал и присылал редкие документы для Карамзина, Пушкина, Вяземского. Не менее ценны его статьи и письма о встречах с выдающимися политиками, философами, писателями европейских стран. Петр Вяземский писал: «Он был в переписке со всей Россиею, с Францией, Германией, Англией и другими государствами. И письма его - большею частью образцы слога живой речи. Они занимательны по содержанию своему и художественной отделке». Сам «неутомимый собиратель» и «поверенный в делах, уполномоченный русской литературы» объяснял свой многотомный труд так: «Где бы я ни был, везде я сын твой, Россия». 4 июня 1837 года, узнав о подготовке Вяземским посмертного собрания сочинений Пушкина, отец поэта Сергей Львович Пушкин пишет Александру Тургеневу в Петербург: «Я бы желал, чтоб в заключение биографических заметок о покойном Александре сказано было бы то, что сохранится в сердце и памяти моей до последней минуты моей жизни. Александр Иванович Тургенев был главным, единственным орудием помещения его в Сарско-Сельский императорский Лицей и ровно через 25 лет он же проводил тело его на вечное, последнее жилище… Да узнает Россия, что Вам она обязана любимым его поэтом» Если бы Александр Тургенев не сделал для отечественной культуры ничего другого, одного этого было бы достаточно для вечной благодарности соотечественников. Что же стало с отчим домом и родовым имением, с которыми симбирянин «Заволжский Житель», как он себя называл, «расставался с грустью»? Дом Тургеневых на Венце сильно обгорел в пожаре 1864 года. Но не исчез бесследно: был разобран, а кирпич использован при строительстве пожарной части на Московской улице. Посетителям музея истории пожарного дела экскурсоводы напоминают об этом. Заветного имения Тургеневых на современных картах не найти. Справку о сказочной красоты благодатных тургеневских местах можно отыскать лишь в Симбирской-Ульяновской энциклопедии, том первый, статья «Затопленные острова Волги». Как и множество других исторических мест края, в 50-е годы XX века при строительстве Куйбышевской ГЭС Тургенево затоплено. Не было сделано даже фотодокументирования. Ныне на месте плодородных земель, у левого берега пониже Шиловки из волн выглядывают лишь несколько гривок. Главная достопримечательность - «здесь хорошо ловятся плотва, карась и густера…» А в безбрежном и бесконечном океане Истории навечно останутся «Тургеневские острова» - память о благородных русских характерах и добрых делах славной семьи Тургеневых.   Надгробный памятник А. И. Тургеневу на Ново-Девичьем кладбище в Москве 2014-й год богат литературными юбилеями: 230 лет со дня рождения (1784) поэта, героя Отечественной войны 1812 года и ее летописца Дениса Васильевича Давыдова. 230 лет со дня рождения (1784) выдающегося государственного деятеля, историографа и открывателя множества редких документов российской истории Александра Ивановича Тургенева. 210 лет со дня рождения (1804) поэта, классика российской переводческой школы, общественного деятеля Дмитрия Петровича Ознобишина. 200 лет со дня рождения (1814) Михаила Юрьевича Лермонтова, узами кровного родства связанного с симбирянами, оставившими благородный след в истории края. г.Ульяновск, «Деловое обозрение» Читай ещё «... Везде я сын твой, Россия!» Посещение города Симбирска Высочайшими Особами Императорскаго Дома.  ertata Тэги: а.и.тургенев, биографии, бытие., дворянский, империя, история, история., культура, люди, регион., род, россии., российская, россия, симбирск, симбирска, судьбы, тургенево, тургеневых, ульяновск, ульяновск., уроженцы, усадьба История скульптуры матроса2014-05-11 03:22:11На станции «Площадь Революции» есть скульптура матроса. Cкульптору Матвею Манизеру позировал для нее ... + развернуть текст сохранённая копия На станции «Площадь Революции» есть скульптура матроса. Cкульптору Матвею Манизеру позировал для нее краснофлотец линкора «Марат» Олимпий Рудаков. Читать далее : История скульптуры матроса Copyright © 2014, ribalych.ru Все права ... Тэги: биография, война,, войска, история, моряк, скульптура, служба Кто вы, товарищ Сталин? К началу издания многотомника «Сталин И.В. Труды»2014-05-10 23:13:39... документированных фрагмента сталинской биографии. Они разделены десятилетиями ... + развернуть текст сохранённая копия Рыченкова Сергея Юрьевича крайне интересен и заслуживает всяческой похвалы... Несомненно, это имя сегодня бьёт все рекорды упоминаемости в СМИ, литературе и кинематографе. Говорить и писать о Сталине стало модно. В первую очередь, — и это львиная доля материалов, — продолжается ещё Троцким начатая кампания под лозунгом «Сталин — бандит, диктатор, людоед, убийца, маньяк и т.п. (нужное подчеркнуть)». Но создан и пышно цветёт её зеркальный двойник, провозглашающий Сталина гением, непогрешимым мудрецом, наигуманнейшим, наидержавнейшим, наиправославнейшим… Так как цели обоих направлений, по нашему глубокому убеждению, одинаково далеки от выяснения истины (и те, и другие мало «дружат» с документами и сторонятся исторических фактов), есть веские основания полагать, что у их активных участников больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Мы уверены, что лишь стремление к исторической правде может лежать в основе формирования целостного представления об исторической роли первого Советского государства и тех, на кого пала ответственность за его судьбу. Посему мы решили отказаться от написания очередной полемической статьи о Сталине и подготовить материал документальный. Сознаём, жанр этот сегодня непопулярен, как и всякая работа, связанная с ассенизацией… простите, развенчанием внедрённых ранее и ныне внедряемых мифов. Это одинаково не по душе как «ниспровергателям культа», так и его апологетам, резонно опасающимся, что правда нанесёт непоправимый урон их плоским и «обкатанным» схемам. Заняв Ваше время, читатель, этим коротким вынужденным вступлением, перейдем прямо к делу. Вашему вниманию предлагаются три небольших, но хорошо документированных фрагмента сталинской биографии. Они разделены десятилетиями и касаются очень разных эпох. В каждом из них перед нашим персонажем встают новые, незнакомые проблемы. Понаблюдаем за ним, попытаемся, насколько возможно, увидеть ситуацию его глазами. Возможно, этот сложный, противоречивый деятель станет для нас немного понятнее, а в чём-то и откроется с неизвестной стороны. Оставляем вас наедине с документами, позволяя себе лишь иногда обременять читательское внимание необходимыми комментариями и пояснениями, которыми, конечно, можно пренебречь. Пусть через тексты перехваченных полицией писем, ветхие телеграфные ленты и пожелтевшую машинопись стенограмм пробьется голос того, чьё имя не даёт сегодня покоя миллионам людей, — товарища Сталина.

Год 1911-й. Охота за агентом ЦК или немного о жизни эсдека-нелегала

Лето 1911 года было ознаменовано в Вологде несколькими заметными событиями: открытием первой в городе картинной галереи и Музея родиноведения, началом перешивки на широкую колею участка железной дороги Вологда — Урочь и публичной демонстрацией новой иностранной игры — футбола. Помимо этих, исторических событий, хватало, конечно, в губернском городе происшествий других, и средних, и помельче, и вовсе пустяковых. Не удивительно, что среди них затерялось прибытие в город освобождённого из-под гласного надзора бывшего политического ссыльного, как гласят полицейские документы, крестьянина деревни Диди-Лило Тифлисской губернии и уезда тридцатилетнего Иосифа Виссарионова Джугашвили.

27 июня завершилась его ссылка (первая, из которой ему не удалось бежать). Ему было выдано проходное свидетельство и маршрут следования, где значилось, что Джугашвили «не может проживать нигде, кроме города Вологды, а по приезде в этот город обязан не позже 24 часов со времени своего приезда лично предъявить его местной полиции». Прибыв на место, бывший ссыльный обращается с прошением к вологодскому губернатору. «Окончив срок двухгодичной ссылки в гор. Сольвычегодске, — пишет Джугашвили, — но, не имея возможности вернуться на Кавказ в силу распоряжения Кавказского Наместника, на пять лет лишающего меня права жительства на Кавказе, я принужден остаться где-нибудь вне пределов Кавказа. Пользуясь же предоставленным мне правом выбора местом жительства любого города Российской Империи (за исключением столичных городов и Кавказа), я вынужден остановиться на г. Вологде, так как дальше мне буквально некуда деться, а в Вологде все-таки имеются кой-какие знакомые, безусловно необходимые в случае острой нужды. Поэтому прошу Ваше Превосходительство разрешить мне остаться в Вологде хотя бы на время, месяца на два, в продолжении которого, быть может, добуду необходимые деньги для поездки в другой город, если таковая поездка окажется неизбежной». 19 числа такое разрешение было дано. А уже 24 июля за Джугашвили установлен негласный полицейский надзор, в сводках которого последний значится как «Кавказец». За прозаической канвой этих внешне малоинтересных событий крылось острое столкновение представителей двух противостоящих тогда в Российской империи социально-политических сил: крепнувшей день ото дня революционной социал-демократии и доживавшего своё последнее десятилетие монархического режима. Дело в том, что на тридцатилетнего Иосифа Джугашвили, к тому моменту — большевика с более чем десятилетним стажем нелегальной партийной работы, по верным сведениям департамента полиции заграничный центр РСДРП возложил обязанности разъездного агента ЦК. И этот, по полицейской терминологии, «центровик», лишённый связей и явок, должен была активно искать контакты. Дело полиции было не упустить момент для выявления нелегальных структур партии и очередного ареста «Кобы». В этой связи резко возрастает оперативная переписка между Департаментом полиции, Московским и С.-Петербургским охранными отделениями (ОО), Вологодским губернским жандармским управлением (ГЖУ). И Джугашвили ищет связь. Сразу же после освобождения он пишет письмо в «Рабочую газету», популярный орган большевиков, выходивший в Париже в 1910–1912 годах, неоднократно публиковавший на своих страницах ленинские статьи. Джугашвили откликается на опубликованное в № 4–5 газеты сообщение, что «Кобе» послано письмо, на которое ожидают ответа. Фактически, не имея с ним прямого контакта и опасаясь попадания важной информации в ненадёжные руки, его просят самостоятельно связаться с центром. «Заявляю, что никакого письма от вас не получал,старые адреса провалены, новых у меня нет, и я лишён возможности переписываться с вами. О чём вы могли мне писать? — пишет Джугашвили, еще не знающий о своём новом назначении. — Быть может, не лишне будет, если заранее заявлю, что я хочу работать, но работать я буду только лишь в Питере или в Москве: в других пунктах в данное время моя работа будет — я уверен в этом — слишком мало производительна. Было бы хорошо предварительно побеседовать о плане работы и т. п. с кем-либо из ваших, ну, хотя бы из русской части ЦК. Более того, это, по-моему, необходимо, если, конечно, русская часть ЦК функционирует. Словом, я готов, — остальное ваше дело». Указание на место возможной работы вытекает из того, что промышленные центры столиц в виду намечающегося нового подъема рабочего и демократического движения приобретают решающее значение как в борьбе с царизмом, так и в противостоянии множащимся и активизирующимся меньшевистским оппортунистам. На повестке дня — консолидация последовательных революционных сил и создание оперативного партийного центра в России. Вот как писал об этом Джугашвили еще в августе 1909 года в статье «Партийный кризис и наши задачи»: «Вследствие кризиса революции, наступил кризис и в партии — организации потеряли прочные связи с массой, партия раздробилась на отдельные организации. Необходимо связать наши организации с широкими массами — эта задача местная. Необходимо связать упомянутые организации между собой, вокруг Центрального Комитета партии, — эта задача центральная. Для разрешения местной задачи необходима, наряду с общеполитической агитацией, агитация экономическая на почве острых повседневных нужд, систематическое вмешательство в борьбу рабочих, создание и укрепление фабрично-заводских партийных комитетов, сосредоточение в руках передовых рабочих возможно больше партийных функций, организация «собеседований» передовиков для воспитания выдержанных и вооружённых знаниями вождей рабочих. Для разрешения же центральной задачи необходима общерусская газета, связывающая местные организации с Центральным Комитетом партии и объединяющая их в одно целое. Только при разрешении этих задач может выйти партия из кризиса здоровой и обновлённой, только при выполнении этих условий может взять на себя партия ответственную роль достойного авангарда геройского русского пролетариата. Таковы пути для разрешения партийного кризиса». С тех пор минуло два года, но ситуация качественно не изменилась. Оказавшийся на свободе Джугашвили знал, что надо делать и как надо делать. Следовало как можно скорее оторваться от полицейской опеки и взяться за настоящую работу. В агентурной записке по г. Тула фиксируется попытка Джугашвили выйти на контакт с заграничным центром через тульских социал-демократов, а секретный сотрудник Вологодского ГЖУ «Пацкевич» (Е.О. Недзвецкий) сообщает об аналогичной попытке, предпринятой Кобой через сольвычегодского ссыльного И.М. Голубева. Уже в начале августа, нелегально покинув на несколько дней Вологду, Джугашвили смог пересечься в Петербурге с Серго Орджоникидзе, прибывшим в столицу из-за границы. 17 августа начальник Московского ОО полковник Заварзин в совершенно секретном сообщении ставит начальника Вологодского ГЖУ в известность о новом высоком статусе Джугашвили. 21 августа Вологодское ГЖУ уведомляет Московскую охранку о круге лиц, связи «Кавказца» с которыми удалось зафиксировать в результате наружного наблюдения. Ежедневно, сменяя друг друга, «Кавказца» водят по городу четыре филёра. Наиболее часто ими фиксируются контакты с «Кузнецом» (П.А. Чижиковым). В отчёте Московскому ОО начальник вологодских жандармов полковник Конисский отмечает, что Джугашвили через Чижикова ежедневно получает корреспонденцию, но в виду того, что «Джугашвили, будучи видимо очень хорошо знаком с техникой наблюдения, ведет себя крайне осторожно», «узнать по какому адресу и откуда она получается, не представляется возможным». Становится ясно, что долго Коба в Вологде не пробудет и Конисский приходит к выводу: «Для настоящего времени принимая во внимание, что Джугашвили очень осторожен и вследствие этого наблюдением легко может быть потерян, являлось бы лучшим производство обыска и ареста его ныне же в Вологде, ввиду чего и прошу сообщить, имеются ли в вашем распоряжении такие данные о Джугашвили, которые могли бы быть предъявлены к нему по возбуждению о нем дела, и не имеется ли препятствий с вашей стороны к обыску теперь же у этого лица». Но 25 августа начальник Московской охранки в категорической форме требует от вологодских коллег недопущения обыска и ареста Джугашвили, а лишь неусыпного наблюдения за ним с извещением о его перемещениях. Операция началась. Для вскрытия столичных нелегальных позиций РСДРП, уходящих за границу, и получения возможности произвести масштабные аресты Департамент полиции использовал секретного агента «Пелагею» (А.С. Романова). Последний добился того, чтобы заграничный центр поручил именно ему устроить Джугашвили в Петербурге и поручил обеспечить переезд Кобы закавказскому социал-демократу С.И. Филия, знавшему Джугашвили лично. При этом, Московское охранное отделение, скрывая свой источник в верхах РСДРП, решило коллег в Вологде о деталях операции не уведомлять. 6 сентября 1911 года в 3.45 филёр Вологодской охранки Ильчуков «привёл» «Кавказца» на вокзал и, зафиксировав контакт последнего с «Кузнецом», сел вслед за наблюдаемым в петербургский поезд. В поезде Ильчуков заметил с «Кавказцем» неизвестного (им, скорее всего, был Филия), приметы которого указал в отчёте, но впоследствии опознать по предложенным фотокарточкам не сумел. По приезде в столицу он передал «Кавказца» филёру Петербургского ОО Полудеткину. Однако в ходе наружного наблюдения Джугашвили почти тут же был утерян, и филёры ничего не знали о его местонахождении с 8.40 по 12.05! На другой день, 8 сентября история повторилась: Джугашвили вновь скрылся от наблюдения с 17.30 до 0.45. А 9 сентября последовали его арест и помещение в Петербургский дом предварительного заключения. Так что, не будь «освещения изнутри», то есть провокации и предательства, не видать бы охранке «Кавказца» как своих ушей… И все же, несмотря на такую солидную подготовку, полицию ожидало разочарование: при аресте Джугашвили у него не было обнаружено ничего противозаконного, если не считать таковыми записную книжку и русско-немецкий разговорник. Этого явно недоставало, чтобы «закрыть» центровика «по полной», а фабрикация полицией улик в ту пору ещё не стала столь обыденной, как сейчас. Но, заполучив такую добычу, сдаваться не хотелось. Обстоятельства первых 8 дней заключения Кобы, когда Петербургское охранное отделение в нарушение порядка не уведомляло о его аресте Департамент полиции, позволяют предположить, что московская и питерская охранка пытались в это время как можно больше выжать из арестанта, а, быть может, и сделать его участником своих новых комбинаций. Но их надежды не оправдались, и 17 ноября Джугашвили присудили высылку под гласный надзор на пять лет в пределы Восточной Сибири. Водворённый в г. Вологду, он уже 29 февраля следующего года совершает побег. 22 апреля снова арестовывается, а 1 сентября вновь бежит. И вновь оказывается в руках полиции лишь в феврале 1913 года, успев за минувший, столь беспокойный год наладить издание общерусской большевистской «Правды», координировать выборы большевиков в IV Госдуму, дважды выехать за границу на совещания ЦК. В последний раз его «берут» благодаря также предательству, на этот раз «товарища» Малиновского…

Год 1919-й. «Кровожадные большевики» или горячий месяц под Петроградом

17 мая 1919 года член ЦК РКП(б), народный комиссар и член Реввоенсовета республики И.В. Сталин направляется Центральным Комитетом и Советом Рабоче-Крестьянской Обороны на Петроградский фронт в качестве чрезвычайного уполномоченного в связи с наступлением Юденича и угрозой Петрограду. Его миссия заключалась в организации выполнения директив ЦК и Совета Обороны по отражению наступления белогвардейских войск, наведению революционного порядка в городе и очистке фронта и тыла 7-й армии от контрреволюционных заговорщиков. Смысл этих слов, — «чрезвычайный уполномоченный», «революционный порядок», «очистка фронта и тыла», — может быть неясен, либо, ещё хуже, — искажён, если упустить из виду два момента, чью социально-политическую значимость невозможно переоценить. Во-первых, гражданская война в России никогда бы не разрослась до известных масштабов, не будь внешнего вмешательства. Без мощной финансовой, материально-технической, прямой военной поддержки антисоветских сил она была просто невозможна и никогда бы не вышла за рамки саботажа, терактов, локальных мятежей. Организованные вооруженные формирования, противостоящие Красной Армии, от начала и до конца снабжались и вооружались из-за рубежа, при этом спонсоры, без стеснения кроя русскую территорию на сферы влияния, своих устремлений не скрывали. Об этом стыдливо забывают нынешние поборники странной идеи «примирения белых и красных», современникам же всё было предельно ясно. Будь иначе, значительная доля царского офицерства, несмотря на учёты и мобилизации, никогда бы не оказалась в Красной Армии. Слой профессиональных военных в России, как социально-классовый элемент империи был призван служить опорой и защитой помещичье-буржуазной диктатуры. Эта категория досталась Советской власти в наследство как часть старой государственной машины, которая, как и прочие её части, естественно встретила перемены саботажем и сопротивлением. Сам порядок вещей требовал от кадровых военных встать в ряды белых, сражавшихся за военно-буржуазную диктатуру, а по сути — монархическую реставрацию, как её себе мыслили англо-франко-американо- и пр. интервенты. Однако совесть и патриотическое чувство русского военного привели многих из них (по подсчетам признанного специалиста в этой области историка А.Г. Кавтарадзе — примерно половину от всех, принявших участие в Гражданской войне) в классово чуждый лагерь, то есть к красным. Вторым значимым фактором было ожесточение воюющих сторон, доходящее до крайней степени беспощадности. В этом отношении наша Гражданская война мало отличается от других, ибо целью классовой войны и является уничтожение классового врага. В ходе социальной революции ликвидация бывшего правящего класса не связана, конечно, с физическим уничтожением, а осуществляется, прежде всего, изменением юридическо-правовых отношений, в первую очередь отношений собственности, ограничением в правах (избираться, наследовать имущество) и пр. Не зря Октябрьская революция стала одной из самых бескровных в истории. Другое дело, когда лишённый власти класс берётся за оружие. Первые же акты гражданской войны, осуществлённые контрреволюционными силами под руководством и на средства представителей стран Антанты, определили характер всей дальнейшей борьбы. В конце мая 1918 года начался мятеж чехословацкого корпуса, сопровождавшийся массовыми арестами и казнями советских и партийных работников, революционных рабочих и крестьян. В это же время советские отряды, отступающие под ударами кайзеровских войск с Украины к Царицыну, уводившие от интервентов эшелоны сырья и снаряжения, раненых и шахтерские семьи, попали под удар сформированных при германской поддержке и под германским управлением отрядов Краснова и Мамонтова. 23 мая из-за измены станционного начальника на станции Суровкино казакам удалось захватить эшелон с 600 ранеными. Отбив станцию через три дня, ворошиловцы обнаружили трупы своих товарищей, зверски замученных, зарубленных, подвешенных к потолкам вагонов вверх головой. В июле ярославский мятеж савинковского «Союза защиты родины и свободы», сформированного и снабжаемого на английские средства, дал очередные примеры самого дикого террора против коммунистов и советского актива. Уцелевших после расправ мятежники поместили на «баржу смерти», поставленную посреди Волги, и обрекли их на мучения и голод (из 200 человек в живых осталась половина). Мало кто помнит об этом, тогда как мифы о «царицынской барже», на которой была организована тюрьма для подозревавшихся в измене военспецов, и которую буйная фантазия антисоветчиков отправила на волжское дно, живут и множатся. Вообще, обо всём этом очень не любят вспоминать обличители красного террора, декрет о котором, как известно, был прият спустя 2–3 месяца после описанных событий, лишь 5 сентября 1918 года. Объектом принуждения со стороны красных были представители эксплуататорских классов: городская и сельская буржуазия, чиновничество, офицерство. Белые же открыли тотальную борьбу с «грядущим хамом» в лице рабочих и крестьянских активистов, ставших советскими работниками и красноармейцами. «Особое отношение» было у белых к крестьянам, посягнувшим на «барскую землицу». В результате массового «приведения крестьянства к повиновению» и насаждения на временно захваченных белогвардейцами территориях земельных отношений дофевральской поры к концу 1919 года прочно восстановили против себя крестьянские массы, лучше, чем это сделала бы самая энергичная и изощрённая советская пропаганда. Но весной 1919 года крестьянство составляло самую массовую, притом самую нестойкую часть противоборствующих армий. А с учетом замещения значительной доли командных и штабных должностей в Красной Армии бывшими офицерами имелись серьёзные основания сомневаться в её боеспособности. В марте на VIII съезде РКП(б) Сталин прямо заявлял: «Те элементы нерабочие, которые составляют большинство нашей армии, — крестьяне, они не будут драться за социализм, не будут! Добровольно они не хотят драться. Целый ряд фактов на всех фронтах указывает на это. Целый ряд бунтов в тылу, на фронтах, целый ряд эксцессов на фронтах…» Это горькое заключение опубликовано в 4 томе прижизненных сталинских Сочинений. А следующий фрагмент: «Товарищи, работающие на фронтах, [знают], что, хотя имеется декрет о привлечении на военную службу элемента только пролетарского, на самом деле на Южном фронте и на Восточном части сформированы из полубелогвардейцев. Как показывает расследование, Главный штаб формирования привлекает на военную службу эксплуататоров, и во главе полка вдруг оказывается человек, обложенный в 16–20 тысяч революционного налога, то есть просто кулак. Такие недочеты должны быть исправлены», — этот фрагмент, рисующий не менее плачевную ситуацию в штабах, в состав тех Сочинений не вошёл. Еще определённее Сталин высказался в июльском разговоре с Лениным: «Военспецы — не то, что буржспецы вообще, нельзя сравнять их (учиться у сельскохозяйственных, технических спецов, иное у военспецов: все тайны у них, больше недоверия)» (записано ленинской рукой). После Царицына и Перми это была третья «военная» командировка Сталина, который уже имел к тому моменту определённый опыт работы, как в должности чрезвычайного комиссара, так и члена РВС фронта. И уже нагляделся на сдачу нестойких частей полным составом в плен, на перебежки спецов с оперативными картами и планами (чего стоила измена начальника штаба Северо-Кавказского военного округа бывшего полковника Носовича). Весна завершалась в ожесточённых, но успешных боях на востоке с Колчаком. Лето определённо обещало решающую схватку на юге с Деникиным и казачьими армиями. Напрягая все силы, Советская Республика вырывалась из кольца фронтов. Не удивительно, что этот момент и был избран белогвардейцами и англо-финскими интервентами для нанесения удара по Петрограду. Но дело не ограничивалось нападением извне. Количество заговоров, измен и диверсий в районе Петрограда зашкаливало. Пущенная на самотёк, ситуация грозила самыми печальными последствиями. К середине мая в результате внезапного удара белых на нарвском и гдовском направлениях на фоне активной подрывной деятельности положение вокруг колыбели революции становилось критическим. Петроградский Совет принял решение об эвакуации ряда предприятий и затоплении судов. 19 мая, на второй день после приезда в Петроград, Сталин вместе с Зиновьевым подписывает жёсткий документ — приказ по войскам, обороняющим Петроград:

«Буржуи и помещики прибегают к новой хитрости. В решительную минуту на боевом участке появляется обыкновенно какой-нибудь наймит белогвардейцев. Этот негодяй начинает кричать: вас обошли, вы окружены, сдавайтесь, а то всех перебьем. Бывает и так, что среди наших советских войск найдется паршивая овца, которая хочет перепортить все стадо. Бывает так, что некоторые иуды предатели идут в Красную Армию для того, чтобы в решительную минуту предать вас. Настоящим объявляется: Семьи всех перешедших на сторону белых немедленно будут арестовываться, где бы они ни находились. Земля у таких изменников будет немедленно отбираться безвозвратно. Все имущество изменников [будет] конфисковываться. Изменникам возврата не будет. По всей Республике отдан приказ расстреливать их на месте. Семейства всех командиров, изменивших делу рабочих и крестьян, берутся в качестве заложников. Только немедленное возвращение на сторону рабочих и крестьян Советской России и сдача оружия избавит перебежчиков от беспощадной кары. Кто за рабоче-крестьянскую Россию, кто против предателей России, тот должен быть в рядах Красной Армии, тот должен сражаться с белыми до полного их истребления. Солдаты Красной Армии. Вы защищаете свою землю, вы защищаете власть рабочих и крестьян, вы защищаете вашу родную рабоче-крестьянскую Россию. Белые хотят вернуть царя и рабство, белые подкуплены английскими, французскими, немецкими и финскими буржуями, врагами рабоче-крестьянской России. Белых надо истребить всех до единого. Без этого мира не будет. Кто сделает хоть один шаг в сторону белых, тому смерть на месте. Настоящий приказ прочитать во всех ротах».

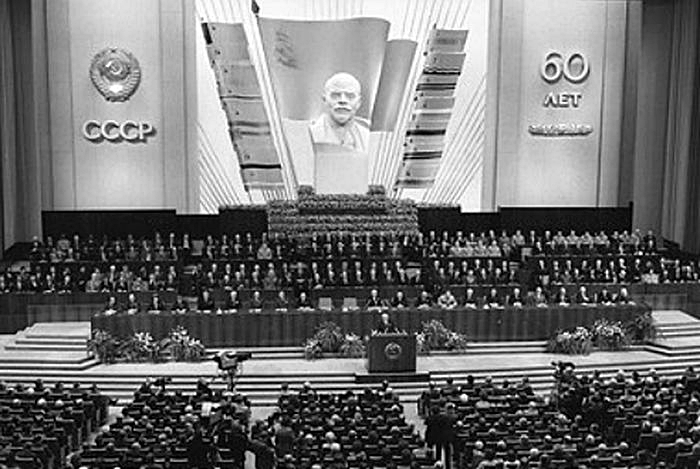

Обращают на себя внимание следующие моменты. Угроза конфискации земли прямо указывает на аудиторию, к которой приказ обращён. Семьи командиров объявляются ответственными за предательство кормильца. Расстрел на месте грозит изменникам с момента объявления приказа, однако здесь же перебежчикам, уже ушедшим к белым, обещано прощение. Ясно, что жесткость приказа-листовки обусловлена катастрофическим положением на фронте. Трудно объяснить её усугубление историками в начале 90-х годов прошлого века путём намеренно неточного цитирования (см. например очерк Липицкого «Сталин Иосиф Виссарионович» в книге «РВС Республики», М., 1990 и др.). Полыхавшая уже год смертельная классовая война давно не оставила никаких иллюзий относительно гуманности к поверженному противнику. Измена и предательство в этих условиях требовали к себе самого беспощадного отношения. Между тем, следует знать, что страшные слова цитированного выше приказа во многом оставались не более чем словами, призванными скорее предупредить, чем наказать. Так, лишь 11 июня, когда сдача белым целых подразделений своими штабами приняла систематический характер, Сталин и Зиновьев требуют от РВС 7 армии выполнения старого, ещё январского приказа Троцкого о взятии на учёт семей командного состава и требовании от военспецов подписки в том, что, обещая служить честно, они берут на себя ответственность за судьбу родных. В центре внимания Сталина оказались три взаимосвязанных ключевых момента, от которых зависел успех или неуспех в обороне города: стойкость частей на фронте, качество и количество пополнений и подрывная деятельность в прифронтовой полосе и в тылу. В этой ситуации он действует чётко и последовательно. И хотя вопросы о формировании пополнений, организации обороны на фронте, использовании Балтийского флота, эвакуации, казалось бы, напрямую его не касаются и лежат вне его компетенции, это Сталина не волнует. Он вообще мало заботился о разграничении полномочий, широко пользуясь тем, что одновременно являлся и дважды народным комиссаром, и членом ЦК, и полномочным представителем Совета Обороны, и членом РВС Республики. Это бесило Троцкого, видевшего лишь желание всюду сующей нос некомпетентной посредственности утвердить свою значимость. Однако Царицынский опыт научил Сталина, что если хочешь, чтобы войска были, например, обеспечены боеприпасами, то даже если это и должен делать кто-то другой, разузнай, проконтролируй, а если надо — выбей, выжми и вырви их у тех, кто не сумел или не смог вовремя выполнить свои обязанности, иначе дела не будет. Справедливо или несправедливо отстранён сейчас тобой тот или иной начальник, правильно или неправильно реквизированы патроны, паровозы или броневики — разберёмся завтра, а сегодня враг остановлен ещё на один день, люди получили горячую пищу, в них укрепилась вера в то, что выстоим. Этот стиль, плохо укладывавшийся в общую систему военных и хозяйственных отношений, выработался у Сталина на сознании того, что, во-первых, порученный ему участок — главный, и, во-вторых, при выполнении задачи важна каждая мелочь, и нет вещей, которые тебя не касаются. Тем более, что Сталину приходилось действовать там, где требовалась быстрота и чёткость, а организации, структуру и правила которой надо учитывать, подчас не было в принципе. И тогда он немедленно выстраивал её, как сделал это в Царицыне, как вдвоём с Дзержинским они сделали это в Перми. Понятно, что «взирать на лица» ему при этом было некогда (вспомним его лапидарное «Не принимать во внимание», наложенное в Царицыне на телеграмму наркомвоена)… Известно, что такой стиль снискал Сталину славу грубого, капризного и лицемерного человека. Следовало бы только разобраться, в каких ситуациях и в чьих глазах. В день выпуска процитированного приказа-листовки об изменниках, 19 мая он пишет Ленину в Москву: «Назначены членами реввоенсовета фронта Позерн и Шатов и направлены с двумя карательными ротами на фронт». Из дальнейшей переписки ясно, что «карательные роты» — подразделения, латающие дыры на фронте и собирающие бегущих. На другой день тому же адресату: «Фронт приводится в порядок. Посланы три карательные роты в Лугу, Гатчину и Красное Село. Мобилизованы все передовые силы и посланы на линию фронта». 21 мая: «Шестая дивизия, охраняющая Гатчинский район, разложилась окончательно. Три карательные роты, посланные из Питера, с трудом сдерживают отходящих, противник напирает на Гатчину». За несколько дней путем жестких мер на фронте, рабочих мобилизаций и укрепления 7-й армии ситуацию, казалось, удалось стабилизировать. 27 мая уже Ленин направляет в Петроград тревожную телеграмму: «Вся обстановка белогвардейского наступления на Петроград заставляет предполагать наличность в нашем тылу, а может быть и на самом фронте, организованного предательства. Только этим можно объяснить нападение со сравнительно незначительными силами, стремительное продвижение вперёд, а также неоднократные взрывы мостов на идущих в Петроград магистралях. Похоже на то, что враг имеет полную уверенность в отсутствии у нас сколько-нибудь организованной военной силы для сопротивления и, кроме того, рассчитывает на помощь с тыла (пожар артиллерийского склада в Ново-Сокольниках, взрывы мостов, сегодняшние известия о бунте в Оредеже). Просьба обратить усиленное внимание на эти обстоятельства, принять экстренные меры для раскрытия заговоров. Ленин». Сталин отвечает: «Мы пришли практическим путем к тому же выводу, к которому приходите Вы дедуктивным путем. Можете быть уверены, что будет сделано все, что возможно сделать». И в тот же день направляет сведения о поступивших пополнениях: «Обследование, предпринятое вместе с Позерном, показало что эти тринадцать тысяч — совершенно рыхлый элемент, который, если он будет пущен на фронт, разложит любую армию». Сталин понимает, что в сложившейся острой обстановке полагаться можно только на надёжные, сознательные части — мобилизованных рабочих и матросов. Его худшие опасения оправдываются. «Сегодня утром, — пишет он Ленину 29 мая, — после начатого нами успешного наступления по всему фронту один полк в две тысячи штыков со своим штабом открыл фронт на левом фланге под Гатчиной, у станции Сиверская, и со своим штабом перешел на сторону противника». Назавтра, 30-го в Москву уходят подробности: «На сторону белых вчера перебежал третий петроградский полк петроградского формирования — 2000 штыков. Коммунистов в нем не более 90. При перебежке коммунисты перебиты. По точным данным весь полк вчера же пущен в ход против нас. Сегодня он разбит нашими частями, есть пленные, которые подлежат торжественному расстрелу. Расследование начато вчера же. Семьи перебежчиков арестованы». Крестьяне, не желающие воевать за свою же землю, бегут. Но бегут не просто, как обычные дезертиры. Их переводят на сторону противника их же командиры. Не помогли ни грозные приказы, ни предпринятые усилия по выявлению и предупреждению измены. Хотя, как следует из телеграммы, постфактум меры приняты самые крутые. Между тем, к выступлению уже были готовы заговорщики и в кронштадтских фортах, и в штабах разного уровня. Ещё не зная всей правды, но верно оценивая масштабы угрозы, Сталин телеграфирует в Москву: «Весь Петроград, вся Петроградская фронтовая полоса опутаны сетью шпионажа. Нити шпионажа сходятся, Вы знаете, где. Ведется интенсивная работа по очистке. Обстановка требует от нас полной беспощадности. Вся беда в недостатке опытных работников по очистке. Считаю абсолютно необходимым срочный приезд Дзержинского и Кедрова недели на две для усиления работы особотдела и чека. Медведев не справляется». Уже на другой день Кедров на месте, но Сталин продолжает настаивать на приезде именно Дзержинского. 4 июня открытым текстом названы те, кто, по мнению Сталина, стоит за дезорганизацией петроградского фронта: «Посылаю взятый у швейцарцев документ. Из документа видно, что не только Всероглавштаб работает на белых (помните переход 11-й дивизии на сторону Краснова осенью прошлого года под Борисоглебском или переход полков на Пермском фронте), но и Полевой штаб Реввоенсовета Республики во главе с Костяевым (резервы распределяются и передвигаются Костяевым). Весь вопрос теперь в том, чтобы Цека нашел в себе мужество сделать соответствующие выводы. Хватит ли у ЦК характера, выдержки. Разбор материалов продолжается, причем открываются новые “неожиданности”. Я бы написал подробнее, но нет ни минуты свободного времени. Пусть Петерс расскажет». Спустя много лет, Троцкий в книге, посвященной Сталину, иронизировал по поводу упомянутого в телеграмме документа, текст которого, к сожалению, до сих пор не опубликован. И иронизировал напрасно. Тогда, в 1919-м, он тоже возмущался в связи с обвинением и арестом Костяева, Вацетиса и других бывших генералов и офицеров, занимавших высшие военные должности в республике («причуды» и «озорство»), и получил от Ленина отповедь: «Т. Троцкий ошибается: ни причуды, ни озорства, ни каприза, ни растерянности, ни отчаяния, ни “элемента” сих приятных (Троцким с ужасной иронией бичуемых) качеств здесь нет. А есть то, что Троцкий обошел: большинство ЦК пришло к убеждению, что ставка “вертеп”, что в ставке неладно, и в поисках серьезного улучшения, в поисках средств коренного изменения, сделало определенный шаг. Вот и все». Кстати, и Костяев, и Вацетис вскоре были освобождены. Персонально им обвинений в измене не предъявили. И хотя, простите, за бардак, который творился в Полевом штабе, они несли прямую ответственность, Советская власть их наказывать не стала. Гуманная была власть. 9 июня Сталин сообщает о новом предательстве среди прибывших пополнений. «Из пришедших от Всеросглавштаба подкреплений ярославского формирования полтора батальона вчера опять сдались по инициативе своих командиров. Недостаток надежных командиров сказывается все время». 10-го — то же: «На сторону противника перешла не одна рота, а три роты пехоты и один конный полк с двумя орудиями. Причина та же, о чем уже сообщалось». 11 июня в результате диверсии взорван минный склад на форту Павел, в результате чего форт основательно разрушен. А 13-го вспыхнул мятеж на форте Красная Горка. В результате в плен попали свыше 350 коммунистов, — отряд кронштадцев, прибывших накануне на помощь форту, — которые после пыток и издевательств были расстреляны мятежниками. Но в полной мере планам заговорщиков, рассчитывавших при поддержке британской эскад Тэги: биография, вов,вмв, жзл, и.сталин, и.сталина, иосиф, история, мировая, новость, политика,геополитика, псс, россии, россия, ссср, сталин, труды Генерал Филипп Бобков: «Перестройку начинал Андропов».2014-05-08 22:57:15 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Ю.В.Андропов Филипп Бобков – для советской эпохи фигура во многих отношениях знаковая. Участник Великой Отечественной войны, прославленный чекист, один из основателей и руководитель советской «политической контрразведки», последний на данный момент генерал армии, получивший это высшее звание как сотрудник органов госбезопасности, – с его именем так или иначе связаны множество событий, памятных нашим согражданам. Сегодня Филипп Бобков отвечает на вопросы корреспондента «Файла-РФ». – Филипп Денисович, можете навскидку перечислить всех равных Вам по воинскому званию коллег по Комитету? – Попробую. Первым генералом армии в КГБ был Серов. Потом Цвигун, Цинёв, Матросов, Емохонов, Чебриков, Крючков… – И Андропов… – Да, конечно. Итого вместе со мной девять человек. – Вы стояли, что называется, у истоков 5-го управления. Можно ли в какой-то мере считать Вас одним из инициаторов его создания?  Филипп Бобков в наши дни. – Нет. Инициатором был Андропов. Когда он пришёл в Комитет, создание нашего управления было одним из его первых шагов. Без такого важного для СССР подразделения КГБ внутренняя обстановка в стране была не вполне ясна для её руководства. При всей необходимости охраны государственных секретов, борьбы со шпионажем и прочими видами откровенно враждебной деятельности, которые вёл в отношении нашего государства Запад, не следовало игнорировать и то, что происходило в самом советском обществе. Нужно было изучать различные настроения внутри него, изменения, некоторые глубинные процессы, которые в нём по тем или иным, объективным или субъективным причинам происходили. – Межнациональным отношениям, наверное, нужно было уделять больше внимания?.. – Это было не главное. А до определённого времени такой проблемы в Советском Союзе вообще не существовало. Первым из тех, кто сделал шаг на пути разрушения нашего многонационального единства, был Берия. Сразу после смерти Сталина, когда Берия на несколько месяцев оказался на пике своей влиятельности в союзном руководстве, возглавляя при этом тогдашнюю систему госбезопасности, он объехал многие республики СССР и настоял на выдавливании русских из высших республиканских партийных и советских органов. Не подчинилась этим «рекомендациям» лишь Белоруссия. Несмотря на долгие уговоры Берии, Патоличева на посту первого секретаря ЦК Компартии БССР там сохранили. Однако именно тогда была заложена первая мина замедленного действия под межнациональную сплочённость советских народов, именно тогда было положено начало делению граждан Союза по национальному признаку. Очень плохую службу в этом плане сослужил Хрущёв. Например, во время одной из своих поездок по Украине сказал, что тамошним солдатам-украинцам не следовало бы говорить по-украински. И вот это его высказывание имело весьма серьёзные последствия, проявившиеся, правда, не сразу… До войны и сразу после неё, повторюсь, никаких проблем, связанных с национальными отношениями, у нас не было. – Какова была природа таких действий и высказываний представителей высшей власти СССР? Это чисто личностное, спонтанно-эмоциональное или нечто иное? – Берия хотел просто-напросто закрепить свой личный авторитет в разных, как теперь говорят, эшелонах власти, всячески усилить свои позиции. Ну а Хрущёв многие вещи делал, особо не задумываясь о последствиях; когда его отстраняли от руководства страной, такое его поведение получило, как известно, название «волюнтаризм». – Когда у нас появилось диссидентство? К каким событиям или явлениям в стране и мире справедливо привязать его возникновение хронологически? – Зародилось это всё при Хрущёве, не зря же диссиденты часто называли себя «детьми XX съезда». Активизировались они уже при Брежневе, когда тот принялся восстанавливать партию, практически разваленную Хрущёвым, поделившим её на «городскую» и «сельскую». Также Брежнев нормализовал работу правительства, которое его предшественник ослабил всевозможными реорганизациями. В ответ на многие важные шаги по укреплению государства и компартии, а также, понятное дело, на снятие Никиты Сергеевича со всех постов в государстве как раз и появились, на мой взгляд, все эти протестные, так сказать, тенденции. Ведь чем, по сути, являлась политика Хрущёва? Во многом она, как мне представляется, имела свои корни в его троцкистском прошлом. Хрущёв когда-то был сторонником Троцкого, не раз выступал на стороне последнего в той межпартийной борьбе, которая развернулась в послереволюционный период. И когда Никита Сергеевич оказался во главе партии, его давний и, видимо, неизжитый троцкизм дал о себе знать. Хрущёв фактически приступил к ликвидации колхозов, превращая колхозников-крестьян в рабочих, ломая уклад сельских жителей и в какой-то мере реализуя невоплотившиеся планы Троцкого по созданию т. н. «трудармий». Хрущёв отобрал у колхозников личный скот, запретил держать коров, молоко сельские жители были вынуждены покупать у совхозов. Были и другие шаги типично троцкистского толка, сделанные Хрущёвым на посту руководителя партии и правительства. Его отстранение от власти было абсолютно правильным, однако у него оставалось немало сторонников среди интеллигенции, часть из них и стала ядром диссидентского движения. – В одном из своих интервью Вы рассказали о памятном Вам выступлении в Гаване начальника контрразведки Чехословакии. Он тогда, в 1974 году, предупредил своих коллег из стран социалистического лагеря об опасности «ревизионизма в руководящих эшелонах власти», отхода от «принципов коммунистического строительства»… – Это был генерал Молнар. Он скорее говорил не о том, что в тот момент происходило в странах Варшавского договора, а о том, что имело место в Чехословакии непосредственно перед известными событиями 1968 года. И предупреждал своих коллег исходя из необходимости недопущения той ситуации, которая по вине Дубчека и близких к нему руководителей Чехословакии привела к т. н. «пражской весне». – И Вы в том интервью дали понять, что в СССР к выступлению Молнара с должной ответственностью не отнеслись. – Именно так. У нас к тому времени почти всё политическое руководство страны переживало некую самоуспокоенность: мы, мол, победили в войне, преодолели все мыслимые и немыслимые трудности, всемерно укрепили свои позиции и бояться нам, дескать, нечего и некого. А о том, что нас начинали уже подгрызать извне, никому не хотелось и думать. Отсюда и такая реакция на выступление чехословацкого руководителя спецслужбы. Более того, и Андропов, и многие его подчинённые, включая меня, не раз призывали, в том числе в печати, с большей серьёзностью воспринимать подобные сигналы. Но в конечном итоге общее состояние расслабленности привело к тому, что беда таки случилась. Хотя и многими годами позже.  В перерыве работы очередного съезда КПСС. 1975 год. Брежнев в последние годы своей жизни основательно болел, много раз просил товарищей освободить его от всех постов. Но особо приближённая к нему публика не хотела, да и не могла на это согласиться. Ведь с уходом Брежнева и ей пришлось бы незамедлительно покинуть свои насиженные места. – То, что Брежнев так долго находился во главе СССР, в последние десятилетия нередко объясняли скрытым от посторонних глаз противостоянием партийных группировок, которые, тем не менее, были вынуждены сохранять Брежнева, ибо побаивались перейти к открытой борьбе между собой. – Это неверно. Люди, составлявшие костяк партийного и советского руководства, такие как Косыгин, Устинов, Андропов, Щербицкий, ни в какой внутрипартийной борьбе не участвовали. С другой стороны, Щёлоков, Цвигун и некоторые другие лично близкие к Брежневу люди прекрасно понимали, что без своего патрона во главе страны они лишатся всего. Кстати говоря, когда к власти пришёл Горбачёв, многих из того костяка при принятии главного для страны кадрового решения не оказалось, причём не только к тому времени умерших, но и здравствовавших Кунаева, Щербицкого, Романова. У Андропова, что бы ни говорили о его покровительстве в отношении Горбачёва, была в своё время весьма чёткая перспектива: во главе партии – Романов, приехавший из Питера и руководивший всеми ведущими отделами ЦК, во главе правительства – Алиев. Поэтому не случайно, что когда Горбачёв оказался во главе партии и государства, первыми он прогнал Романова и Алиева. – Как можно объяснить то, что западные «голоса» сразу после смерти Черненко, ещё до избрания Горбачёва генсеком прочили именно ему этот пост? – Наверное, у них была на сей счёт какая-то более или менее достоверная информация. Горбачёву в партии, в общем-то, было на кого опереться. Его поддерживали, например, такие люди, как Лигачёв и Громыко. Впоследствии они сильно сожалели об этом. В биографической книге о Громыко, вышедшей недавно из-под пера Святослава Рыбаса, об этом раскаянии можно узнать во всех подробностях. Здорово промазали они с выбором национального лидера. – Как Вы полагаете, какими мотивами руководствовался Горбачёв, когда начинал перестройку. Каковы были, на Ваш взгляд, его планы, мысли на сей счёт? – Перестройку начинал Андропов. И он, конечно, не имел в виду то, что в итоге получилось у Горбачёва. Хоть вроде и неудобно так говорить, однако скажу: на мой взгляд, Горбачёв – малограмотный человек с точки зрения большой политики, руководства великой страной. Он не мог ей руководить – не умел, был неспособен. Да и в Ставропольском крае, откуда он приехал в Москву, мягко говоря, ничем выдающимся не отличался. И там были люди, которые вели за него работу, Горбачёв же в основном о собственной карьере пёкся. Что его особенно выделяло на высшем посту в СССР? Прежде всего небывало частые по тем временам поездки за границу. Зачем он туда регулярно ездил, что это дало вверенному ему государству? По большому счёту ничего хорошего, а внутренние дела при этом были, по сути, запущены. – А что планировал Андропов, замышляя свою перестройку?  – Укрепление социалистического государства, а уж никак не его ослабление. По сути, весь план Юрия Владимировича Андропова состоял в том, чтобы все, начиная с руководителей партии и государства, занимались делом. Он лично ездил на предприятия и постоянно, непосредственно призывал к этому людей. Главный способ этой перестройки Андропов видел в укреплении трудовой дисциплины, к этому он и стремился. А не к тому, чтобы граждане бесконечно мотались по заграницам и от чего-то там отдыхали – вместо того чтобы нормально, плодотворно трудиться в своей стране. – Укрепление социалистического государства, а уж никак не его ослабление. По сути, весь план Юрия Владимировича Андропова состоял в том, чтобы все, начиная с руководителей партии и государства, занимались делом. Он лично ездил на предприятия и постоянно, непосредственно призывал к этому людей. Главный способ этой перестройки Андропов видел в укреплении трудовой дисциплины, к этому он и стремился. А не к тому, чтобы граждане бесконечно мотались по заграницам и от чего-то там отдыхали – вместо того чтобы нормально, плодотворно трудиться в своей стране.– При этом Андропова считают чуть ли не покровителем некой современной ему интеллигентской прослойки, которую сейчас называют «либеральной». Что двигало Андроповым, когда он приближал этих людей к себе? Стремление расположить их к советскому строю, сделать их своими союзниками? – Безусловно. Например, у меня с Юрием Любимовым были очень хорошие отношения. Могу в этом смысле назвать ещё одного, другого, пятого, десятого… Никого мы зазря не притесняли и не отталкивали от себя. – В новейшие времена образ политика, конкретные действия Андропова подвергались самым разным трактовкам. В том числе и некой конспирологической, посредством которой Андропова представляли несостоявшимся архитектором кардинального идейно-политического переустройства страны. Понятно, что Вам эта версия отнюдь не близка. И всё же, что бы Вы ответили в опровержение её? – Занимаясь практически всю свою жизнь укреплением именно того государства, которому служил, он просто не мог вынашивать каких-то планов по коренной ломке его идейных основ. Это же просто-напросто не укладывается в голове. Всё, что он делал, должно было соответствовать и в основном соответствовало мыслям и чаяниям советского народа. Он открыто обращался к людям за поддержкой своих планов и действий, и люди старшего поколения, наверное, хорошо помнят его выступления перед народом. Ещё в первые месяцы своего руководства КГБ, в 1967 году, Юрий Владимирович требовал от сотрудников, чтобы они действовали гласно, доходчиво объясняли людям задачи, стоявшие перед работниками Комитета. Андропов постоянно призывал укреплять доверие советских людей к органам государственной безопасности. Всемерное укрепление государства за тот небольшой срок, который был ему отведён на посту генерального секретаря ЦК КПСС, выражалось, понятное дело, и в его кадровой политике. В союзных республиках руководили полные единомышленники Андропова, как, впрочем, это происходило ранее и с республиканскими руководителями Комитета, который он много лет возглавлял. Были, конечно, и трения, и разногласия в высшей партийной среде. К примеру, ни для кого не секрет, что московский руководитель Гришин получал от Андропова очень серьёзные нагоняи. Но это же нормально. Юрия Владимировича трагически подкосила его поездка в Афганистан. Не будь её, мог бы, наверное, прожить ещё несколько лет. И тогда вряд ли сейчас бы гадали и выдумывали насчёт каких-то якобы тайных его намерений.  Ю. В. Андропов выступает на заседании Верховного Совета СССР, посвящённом 60-летию Советского Союза. – Чем была обусловлена главная беда позднего СССР – межнациональная рознь? – Прежде всего тем, что в новой обстановке появились новые люди, которые, можно сказать, неудержимо рвались к власти. Они принялись укреплять своё влияние в республиках Союза за счёт призывов к национальной обособленности. И в конечном итоге, к сожалению, этого добились. Были, конечно, и другие, республиканские лидеры, такие как, например, Назарбаев. Те, напротив, вовсе не желали оторвать свои народы от общего советского государства. И заметьте, руководитель Казахстана до сих пор делает всё от него зависящее для нормального, добрососедского сосуществования и сближения с Россией. И от поездки в Беловежскую пущу, где решалась участь СССР, Назарбаев в своё время, как известно, отказался. А сколько усилий предпринимал для сближения с нами Гейдар Алиев! Так нет же, сначала Горбачёв, а потом и Ельцин, причём последний особенно, всячески стремились его от себя и от России оттолкнуть. Это с одной стороны. С другой стороны, у многонационального союзного государства должен быть сильный, мудрый, ответственный руководитель. Но разве Горбачёв был таковым? Возьмите его поведение сразу после «беловежских соглашений». Он эдак показательно захлопнул папку и покинул свой кабинет. Разве это жест руководителя государства? Если руководитель узнал, что во вверенном ему государстве произошла такая вещь, как тот пресловутый сговор, то он просто обязан действовать очень решительно – поднимать армию, мобилизовать спецслужбы, принимать другие чрезвычайные меры. И те, кто в Беловежской пуще ставили свои подписи под документом о развале СССР, это очень хорошо понимали. Они даже самолёты заранее заготовили, чтобы в случае чего удрать из страны… – В последние годы существования Советского Союза в его республиках появились новые лидеры. Некоторые из них впоследствии даже возглавили образовавшиеся на обломках Союза новые государства. Какова была основная причина стремительного взлёта тех ныне полузабытых политических деятелей? – В такие смутные времена, какие наша страна переживала тогда, появление калифов на час – обычное дело. Однако потом они сметаются теми бурными событиями, виновниками которых сами во многом и становятся. Ныне люди о них практически не вспоминают, а если и вспоминают, то, мягко говоря, без особого почтения. И это тоже объективная вещь. Помните Тбилиси в годы наибольшей активности там Гамсахурдии с его лживыми россказнями о зверствах советских солдат, якобы применявших против тамошних демонстрантов сапёрные лопатки? Сегодня-то мы знаем, что люди там погибли не от ударов сапёрными лопатками, а от удушения в давке на площади. Тяжёлая была ситуация, причём повсеместно, и вина за неё лежала опять же прежде всего на Горбачёве. Его бездействие породило в СССР хаос, который способствовал продвижению во власть многих тогдашних авантюристов. Что тут скажешь, смута – она и есть смута… – Развал Советского Союза был объективно предопределён или тут исключительную роль сыграл субъективный фактор – фактор Горбачёва? – Раньше, на мой взгляд, правильно учили в школе: на все крупные исторические процессы влияют как объективные, так и субъективные факторы. До того, как Горбачёв стал руководителем СССР, в нём сложилась очень непростая ситуация, обусловленная в первую очередь тем, что в течение сравнительного небольшого промежутка времени один за другим умерли аж три его высших руководителя – Брежнев, Андропов и Черненко. Это действительно очень серьёзно повлияло на жизнь государства. Однако окажись в решающий момент во главе Советского Союза кто-то другой, скажем, тот же Романов, СССР до сих пор бы наверняка существовал. И конечно, нельзя было допускать создания ельцинской России, то есть России, которую зачем-то провозгласили «суверенной», независимой от Союза ССР. – Ещё до провозглашения суверенитета России, как известно, независимыми себя объявили республики Прибалтики. Почему именно они стали первыми отделяться от союзного государства? Там коренные народы действительно считали себя жертвами советской оккупации и с давних пор ненавидели Россию и русских? – Мне и воевать в тех краях довелось, и много раз побывать в мирное время. Могу свидетельствовать: никаких подобных настроений в Прибалтике не было. Да, после войны там при поддержке американцев и англичан действовали антисоветские банды, однако после их разгрома мирная жизнь в прибалтийских республиках нормализовалась. Никакой речи не шло о каких-либо проявлениях массового недовольства и уж тем более о социальных взрывах. Возьмите Литву. Когда мы освобождали её от немцев, ведь она же была беднейшим краем! В составе СССР Литву подняли, сделали индустриально развитой, передовой, и тамошний народ это хорошо понимал. Кстати говоря, он и сейчас это понимает, оказавшись в ситуации, в чём-то напоминающей ту, которая была там до прихода советской власти. В общем, нормально мы сосуществовали с Прибалтикой до тех пор, пока Запад, воспользовавшись слабостью союзного руководства, не стал активно «напоминать» её жителям о мифической советской оккупации и ещё более активно помогать от неё освободиться. Чем дальше мы отодвигаемся от тех последних советских лет и событий, тем больше о них понимаем. И всё большее количество людей на т. н. постсоветском пространстве приходит к осознанию: то, что мы потеряли более двух десятков лет назад, нам всем сейчас очень могло бы пригодиться. Единство бывших советских народов имею в виду… Беседовал Сергей Ковров Читай ещё: Герострат XX века. Архитектор развала.  ertata Тэги: биографии, биографии., бобков, интервью, интересное, интересное., история, история., кгб, люди, люди,, м.с.горбачев, назад, непознанное., пересторойка, развал, россии, спецслужбы, спецслужбы., ссср, ссср., судьбы, судьбы,, филипп, ю.в.андропов Архитектор развала.2014-05-08 01:29:01 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Принято считать, что именно Александр Яковлев был одной из ключевых фигур, приведших советское общество к катастрофе и разрушению. И тут нет тех нюансов, которые возникают в спорах об оценке Горбачёва. Нет версий, которые утверждали бы, что на самом деле он хотел «обновить социализм», но ему не дали или у него не получилось. Нет даже версий, утверждающих, что все принесённые им несчастья – просто от самонадеянности, безграмотности и бездарности, как в случае с Горбачёвым, да и отчасти Ельциным. Большинство согласно – Яковлев сознательно делал то, что делал. Разрушал. Страну, в которой родился. Строй, за служение которому официально получал деньги как партийный работник. Он жил за счёт взносов тех, кто в данные идеалы верил, – и делал всё, чтобы эти идеалы разрушать. Одни, что естественно, видят в этом предательство и непорядочность. Другие, как ни странно, – мужество и героизм. Но что он это делал – не спорит никто. Вся спорность – был он тайный враг или явный предатель.  Есть, правда, версия, которой он одно время придерживался, косвенно намекая на неё высказываниями о том, что «лишь идиоты не меняют своих взглядов», то есть «сначала верил, а потом разочаровался». Есть, правда, версия, которой он одно время придерживался, косвенно намекая на неё высказываниями о том, что «лишь идиоты не меняют своих взглядов», то есть «сначала верил, а потом разочаровался».Это частое объяснение многих из тех, кто в конце 80-х годов одномоментно перешёл от восхваления социализма и советской власти к их обличению. Как звучало в стихах 91-года: «Товарищ, друг, мы преданы с тобой! Партийные вожди меняют партбилеты. Морально прогоняют нас с тобой от совести свободные газеты». Сам Яковлев утверждал, что замысел борьбы против страны и её строя вынашивал ещё в 50-е годы. Вот его собственные слова: «После XX съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды идей позднего Ленина. Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и нравственным социализмом – по революционаризму вообще. Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика – механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма – сработала». Хотя этим признанием можно заретушировать простое корыстное предательство и платную работу на внешние силы. О том, что Яковлев был связан с иностранными разведслужбами, глухо упоминают многие работавшие с ним партийные и государственные деятели, например, Крючков, Фалин… Причём Крючков был назначен на пост председателя КГБ, в частности, и по инициативе и при поддержке Яковлева. И вряд ли можно было бы говорить о сведении счетов и запоздалой мести из-за личной неприязни. Рекомендовал его Яковлев потому, что в 60-е годы вместе с ним работал в ЦК КПСС и они были в неплохих отношениях. Симпатизанты Яковлева ссылаются на то, что после обвинений со стороны Крючкова, высказанных в 93-м году, Прокуратура РФ и Служба внешней разведки проводили расследование и дали заключение об отсутствии данных, подтверждающих это обвинение. Хотя какое ещё заключение могли дать в те годы спецслужбы тогдашней власти по поводу одного из её фаворитов. Яковлева тогда даже назначили на одну из ключевых должностей: в 1993–1995 годах он возглавлял Федеральную службу по телевидению и радиовещанию и гостелерадиокомпанию «Останкино». После чего «Останкино» перестало существовать, а на его базе создали ОРТ, контроль над которым получил Б. Березовский. Прекратив деятельность национальной телекомпании, Яковлев опять занялся партработой: возглавил Российскую партию социальной демократии. В 95-м она пошла на выборы в составе блока во главе с Гайдаром – и вместе ним провалилась. В 99-м заявила о неофициальном вхождении в СПС. В 2002-м не смогла собрать кворум на собственном съезде и официально самораспустилась. Можно, конечно, предположить, что и тут Яковлев сначала вёл идейную борьбу против «Останкино», а затем – такую же идейную – уже против сторонников «социальной демократии» и союзных им гайдаровских «либералов-рыночников». Но результат его «идейной борьбы» всегда оказывался почти одинаковым – «архитектор у развалин».  Версию о том, что Яковлев был завербован западными спецслужбами, её авторы косвенно подтверждают тем, что в 1958–1959 годах он проходил по направлению ЦК КПСС стажировку в Колумбийском университете (США). И стажировался вместе с Олегом Калугиным (и был дружен с ним), чья шпионская деятельность доказана, им самим признана и его в 2002 году российский суд счёл виновным в измене Родине. Был или не был Яковлев агентом иностранных спецслужб – но делал он то, что делал. И результат был таким, каким был. Спор лишь о том, вёл он эту работу за деньги других стран или бесплатно. Упрекающим его в антипатриотичности Яковлев и его защитники любили напоминать о его службе в армии в годы Великой Отечественной войны. Хотя есть намёки на то, что ранение, из-за чего его комиссовали, у него было из тех, какими не гордятся и какие в бою лицом к лицу с врагом не получают. С 46-го он на партийной работе, с 53-го – в аппарате ЦК КПСС.  В 65-м Брежнев назначил его заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС, вскоре освободилось место заведующего – но Яковлева несколько лет до изгнания из ЦК начальником так и не назначали. Что-то останавливало. Настораживало. До конца не верили. В 72-м Яковлев опубликовал в «Литературной газете» статью «Против антиисторизма», в которой выступил против зарождавшегося в литературе национально-почвеннического течения. Но Яковлев не угадал. Суслов, похоже, и так ему не вполне доверявший, увидел не коммунистическую принципиальность, а партийную интригу. И не поддержал, а напротив, одобрил устранение из ЦК и почётную ссылку Яковлева – направление на пост посла в Канаде. Откуда неудавшегося идеолога вытащил уже Горбачёв. Он в 1983 году как член Политбюро и секретарь ЦК посетил Канаду, сошёлся с Яковлевым и уговорил Андропова вернуть того в Москву, но на академический, а не партийный пост. А став уже генсеком – перевёл на работу в ЦК КПСС. На Горбачёва произвела впечатление свойственная Яковлеву многозначительность – и имитация глубокомысленности… Вышеупомянутая статья Яковлева как попытка укрепить положение путём организации идеологического и литературного погрома была у него не первой. Став заместителем заведующего отделом пропаганды, он написал объёмный донос в Политбюро на фантастов братьев Стругацких. В докладной записке, посвящённой, как утверждалось, неблагополучному положению дел в фантастике, Яковлев упрекал писателей и издательство «Молодая гвардия» в абсолютно нелепых вещах. Авторы, тогда писавшие лишь прокоммунистические вещи и не успевшие сочинить ещё ничего, что позже стало рассматриваться как сомнительное и упадническое, – обвинялись в безыдейности и всём том, в чём могло кондовое бюрократическое и ортодоксальное мышление упрекнуть преданного идее коммуниста. Последовала погромная волна в фантастике, отчасти смягчённая работавшим с издательствами партаппаратом, понимавшим абсурдность обвинений Яковлева. Интересная деталь – обыски проводились тогда даже у культовой фигуры советской фантастики Ивана Ефремова. Однако своей цели Яковлев тогда добился – его позиции упрочились. А поскольку одно из его обвинений было в адрес главного теоретического органа ЦК КПСС журнала «Коммунист», публиковавшего статьи в поддержку Стругацких, Яковлев получил пост члена его редколлегии. Есть версия, что именно Яковлев подтолкнул Ельцина на резкое критическое выступление на пленуме ЦК в октябре 87-го. После которого тот утратил посты в Политбюро и первого секретаря МГК КПСС и попал в опалу – а в итоге стал врагом КПСС и захватил власть в стране. И дело не в том, что Яковлев конструировал именно такой ход событий. Он обеспечивал укрепление своих позиций и ослабление возможных конкурентов. К середине 87-го в партии были три наиболее весомые фигуры. Михаил Горбачёв, на которого ещё возлагали надежды по обновлению социализма. Егор Лигачёв, возглавлявший работу секретариата и курироваший идеологическую сферу. И Борис Ельцин, завоевавший на тот момент популярность активными (хотя и спорными) действиями в Москве. Лигачёв активно поддерживал Ельцина, и оба на тот момент принадлежали к левому и антирыночному крылу партийного спектра.  Говорят, Яковлев не просто подал Ельцину идею резкого выступления, а и сумел сделать так, чтобы мишенью последнего стали и Горбачёв, и Лигачев, и обещал свою активную поддержку (возможно, не только свою). Говорят, Яковлев не просто подал Ельцину идею резкого выступления, а и сумел сделать так, чтобы мишенью последнего стали и Горбачёв, и Лигачев, и обещал свою активную поддержку (возможно, не только свою).Но когда Ельцин выступил – на него обрушились все, в том числе и сам Яковлев. В результате Ельцин положение в партии потерял, Горбачёв оказался в положении мстящего за критику автократора, а Лигачёв стал символом главного бюрократического зла и сопротивления переменам. А Яковлев со своей периферийной позиции в руководстве по сути приобрёл статус второго лица в партии. И через полгода практически его укрепил по ранее описанной схеме. Он организовал внутрипартийный погром «врагов перестройки», использовав очередной донос Горбачёву – по поводу ничего особенного собой не представлявшей статьи Нины Андреевой, чья публикация в «Советской России» была предварительно согласована именно с Горбачёвым. «Провокация-донос-погром» – это была типичная модель действий Александра Яковлева, обеспечивавшая ему движение в партийной карьере. Если в это время он уже был завербованным агентом, алгоритм действий несколько удивляет повторяемостью и сугубо отечественной бюрократической примитивностью. Если же он, как пишет, действовал для разрушения «бесчеловечной системы», с этической точки зрения его методы весьма сомнительны. Перефразируя известный афоризм, можно сказать про Яковлева: «Избавь нас боже от таких борцов с тоталитаризмом – а с самим тоталитаризмом мы и сами как-нибудь разберёмся». Александр Яковлев всегда считал себя достойным большего, чем имел. Он хотел выглядеть интеллектуалом. Огрубевшие хозяйственники и балансирующие на грани инфаркта орговики, которые не могли поддержать разговор о Сартре или Млынарже и не читали антисоветской литературы (доступной в Канаде), вызвали у него отторжение своим «антиинтеллектуализмом». Он претендовал на пребывание в «рефлексии», когда другие занимались конкретной работой. Он смотрел свысока на них – они с недоумением на него. Пожив долго за рубежом, он приобрел чувство исключительности. Но его невысоко ценили и теоретики, и практики. Первые – ибо быстро разглядели его поверхностность и имитационность. Вторые – потому что не терпели его пренебрежение и высокомерие. Коллеги опасались его недоброжелательности, завистливости, готовности к доносительству и интриге. Подчинённые не любили за пренебрежительность. Руководство не доверяло из-за неискренности и претенциозности. В Яковлеве накапливались комплексы неудачника. Уверенного, что окружающие «бездарности» и «плебеи» не способны оценить его талант и прозорливость.  Он не любил и презирал даже Горбачёва – ещё тогда, когда тем восхищалась страна. Он видел малообразованность и тщеславие генсека, его неумение доводить дело до конца, претензию на великую историческую роль, слабость и готовность всегда уступить давлению. Яковлев всегда считал себя более достойным занять этот пост – и понимал, что для него стать главой партии уже невозможно. Он считал, что если б не изгнали его из ЦК в 73-м, к концу 70-х он имел бы все шансы стать и одним из секретарей ЦК по идеологии, и вторым человеком в этой сфере после Суслова. Но если б получилось так, он в 80-е годы мог стать одним из претендентов на пост генсека. Он не любил и презирал окружающих – они отторгали его. Он был уязвлён кажущейся недооценкой. Копящий желчь и злобу, он получил возможность мстить – и он мстил. Всем. Людям. Партии. Стране. Он вёл страну к катастрофе за то, что она его не оценила. Кто-то увидел в нём «архитектора перестройки». Кто-то – идейного борца против тоталитаризма. Он же был лишь получившим власть мизантропом, мстящим людям и обществу за то, что они не сумели разглядеть в нем его скрытую и мнимую гениальность.  Сергей Черняховский  ertata Тэги: а.н.яковлев, биографии, биографии., власть, геополитика., интересное., история, история., люди, люди,, назад, непознанное., новости., общество, общество., перестройки, политика, политика,, предатели, прораб, развал, россии, события., ссср, ссср., судьбы, судьбы,

Главная / Главные темы / Тэг «биография»

|

Категория «Проза»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |