Как открывали озеро Восток

2012-02-13 04:57:52

Книжка Игоря Алексеевича Зотикова «The Antarctic subglacial lake Vostok», которую я рекомендовал в ...

+ развернуть текст сохранённая копия

Книжка Игоря Алексеевича Зотикова «The Antarctic subglacial lake Vostok», которую я рекомендовал в прошлом посте про это озеро, — это скорее книга личных воспоминаний об исследовании этого озера, чем научная монография, но приведенные там исторические подробности очень интересны. Вот, например, краткий пересказ истории о том, как это озеро открывали.

Подлёдная вода

Само название «озеро Восток» и вообще факт существования большого (50 на 200 км) озера под почти четырехкилометровым ледником широко разрекламировали в 1996 году, после того, как в Nature вышла статья A large deep freshwater lake beneath the ice of central East Antarctica. Но само озеро открыли существенно раньше. Правда, что понимать под «открытием», в этом случае не совсем понятно.

Вообще, то, что под антарктическим ледниковых щитом есть незамерзающая вода, совсем неудивительно. Несмотря на то, что в Антарктиде холодно, из-под Земли идет тепло. Поэтому температура меняется с глубиной от подземной (сильно выше нуля) до...

[content]

Тэги:

геофизика

Как открывали озеро Восток

2012-02-13 04:57:00

Книжка Игоря Алексеевича Зотикова «The Antarctic subglacial lake Vostok», которую я рекомендовал в ...

+ развернуть текст сохранённая копия

Книжка Игоря Алексеевича Зотикова «The Antarctic subglacial lake Vostok», которую я рекомендовал в прошлом посте про это озеро, — это скорее книга личных воспоминаний об исследовании этого озера, чем научная монография, но приведенные там исторические подробности очень интересны. Вот, например, краткий пересказ истории о том, как это озеро открывали.

A large deep freshwater lake beneath the ice of central East Antarctica. Но само озеро открыли существенно раньше. Правда, что понимать под «открытием», в этом случае не совсем понятно.

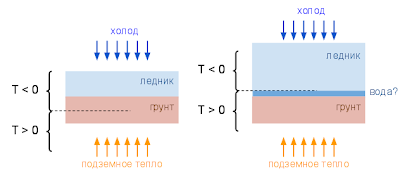

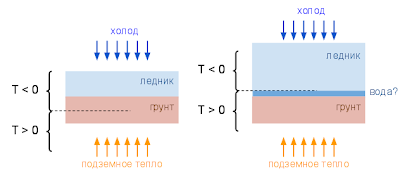

Вообще, то, что под антарктическим ледниковых щитом есть незамерзающая вода, совсем неудивительно. Несмотря на то, что в Антарктиде холодно, из-под Земли идет тепло. Поэтому температура меняется с глубиной от подземной (сильно выше нуля) до атмосферной (сильно ниже нуля) довольно плавно. На какой-то глубине она проходит через точку плавления льда (из-за большого давления она чуть ниже нуля градусов, для давления примерно в 300 атмосфер плавление происходит примерно при −3°C). Вопрос только в том, расположена эта точка в грунте или внутри ледника (рис. 1). Если в грунте, то там образуется слой вечной мерзлоты, а ледник при этом не тает. Если внутри ледника, то ледник тает, и тогда на границе раздела ледника и скального основания есть вода.

|

| Рис.1 Распределение тепла при тонком и толстом леднике. Когда толщина больше критический, происходит плавление льда внизу ледника. «Нуль градусов» здесь — это условное обозначение точки плавления льда, она слегка отличается от настоящего нуля по Цельсию. |

Получается, чем ледник толще, тем

выше температура его нижней поверхности — ледник служит «шубой», защищающей Землю от холодной атмосферы. А значит, существует некоторая критическая толщина ледника (при заданных метеоусловиях): если реальный ледник толще нее, то он будет таять внизу. Расчеты, проведенные Зубовым в 1956 году и улучшенные Зотиковым в 1961, показали, что толщина антарктических льдов на значительной части континента больше критической. Поэтому вполне естественно ожидать какой-то слой воды есть везде, где мощность ледника достигает двух-трех километров.

А вот в каком виде эта вода там находится, это уже более сложный вопрос. Это прослойка может быть и чистой водой, а может быть и этакой смесью подтаявшего льда и грунта. Вытечь из-под ледника, кстати, эта вода не может — на краю ледника точка плавления уходит под землю. Поэтому если породы не позволяют воде просачиваться, вода не может никуда уйти, она может только скапливаться в долинах и вновь намерзать на краях континента.

Сейсмические данныеМетоды сейсморазведки в 50-х годах были уже вполне развиты, поэтому естественно, что как только были основаны первые станции в глубине Антарктиды, началось сейсмическое прощупывание ледника. Андрей Петрович Капица провел в начале 1960-х годов серию взрывов для изучения ландшафта скального основания под ледником. Там ему для улучшения точности пришлось слегка усовершенствовать методику и размещать геофоны не на поверхности, а в скважинах на глубине 50 м (несколько десятков метров в Антарктиде можно выплавить простым нагреванием) — иначе получались слишком большие погрешности.

|

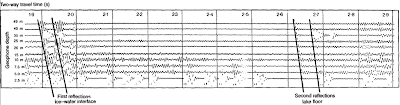

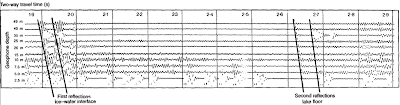

| Рис. 2. Одна из сейсмограмм, полученных А.П.Капицей в 1964 году, на которой видно отражение сигнала от двух поверхностей под ледником. Изображение из книги И.Зотикова. |

Одна из полученных Капицей сейсмограмм (в районе станции Восток) приведена на рис. 2. Здесь показаны записи с нескольких геофонов спустя промежуток времени от 1,85 до 2,9 секунды с момента взрыва (5 кг ТНТ). Поскольку геофоны были расположены на разной глубине, можно заметить не только момент, но и направление прихода волны. Сам взрыв тоже был осуществлен не на поверхности, а на глубине 40 метров, поэтому вниз пошла не только исходная ударная волна, но и волна, отразившаяся вначале от границы ледник-воздух (поэтому сигнал состоит из двух близких всплесков, отмеченных двумя черточками).

Самый главный результат на этой сейсмограмме — наличие двух отражений. Первое пришло примерно через 2 секунды, а второе через 2,7 секунды после взрыва. Это означает, что в районе станции Восток есть

две четкие границы, отражающие сейсмические волны, и расстояние между ними примерно 500 метров.

Какой бы вы отсюда сделали вывод? Казалось бы, открытие напрашивается само собой. И вот потому Зотиков в своей книге поражается тому, что в тот момент ни он сам, ни Капица не поняли, что перед ними верхняя и нижняя граница озера. Капица интерпретировал это как слой осадочных пород, и почему-то все были этим вполне удовлетворены.

Продолжение следует ...А пока я пишу продолжение, предлагаю вам самим попробовать решить задачку про антарктический ледниковый щит. :)

Тэги:

геофизика

Подлёдное озеро Восток

2012-01-30 22:31:00

Где-то в эти дни должно произойти — а может быть, и уже произошло — проникновение в знаменитое ...

+ развернуть текст сохранённая копия

Где-то в эти дни должно произойти — а может быть, и уже произошло — проникновение в знаменитое подлёдное озеро Восток в Антарктиде. Оперативной блогоподдержки работ, какая была в прошлом сезоне (antarctic-2010.livejournal.com), сейчас нет, и поэтому (как мне подсказали в комментариях) информацию приходится выуживать из официальных новостей и пресс-релизов на сайте ААНИИ. Новости очень скудные и сухие, да к тому же и устаревшие (трехнедельной давности). Вероятно, из-за высокой важности события оперативную информацию там придерживают. У других источников информации тоже нет (см. например заметку в Science).

Вообще, краткую историю обнаружения, исследования и бурения к озеру Восток см. в статье Лукина У порога неизведанного. Более подробно — в монографии И.А.Зотикова «The Antarctic subglacial lake Vostok» 2006 года издания, которую при желании можно найти в сети. Сейсмическое и радиолокационное зондирование показывают, что озеро начинается на глубине 3750±20 метров. В прошлом году бурение было остановлено на отметке 3720,47 м, т.е. до озера оставалось несколько десятков метров. В этом сезоне после подготовительных работ бурение началось 2 января. В норме оно идет со скоростью около двух метров в сутки, и поэтому к концу января должны уже были добуриться до озера.

Из имеющихся источников не очень понятно, что именно и в каком порядке дальше будут делать. В само озеро зонды спустят не ранее сезона 2013-2014, но какие-то образцы воды, которая поднимется на десяток метров по шахте сразу после пробоя, наверно можно взять и сейчас.

Тэги:

геофизика

И о погоде... на Титане

2011-08-15 03:38:00

На Титане, спутнике Сатурна, есть погода. Температура на поверхности составляет 90 К (у полюсов) до ...

+ развернуть текст сохранённая копия

На Титане, спутнике Сатурна, есть погода. Температура на поверхности составляет 90 К (у полюсов) до 95 К (на экваторе) и практически не зависит от долготы (см. pdf презентации с графиками). Там есть довольно плотная атмосфера, дуют ветра, много метановых облаков, и даже идут дожди, тоже метановые (среднегодовое кол-во осадков в среднем по

планете Титану — несколько см). А также там есть сезонные изменения — в общем атмосфера достаточно богатая для того, чтобы говорить о метеорологии и климате Титана.

Вообще, сезоны на Титане меняются медленно: один местный год составляет почти 30 земных лет. Настоящие метеорологические наблюдения там начались в 2004 году, когда в систему Сатурна прилетела космическая станция Cassini, и с тех пор протикала лишь четверть полного сезонного цикла. Однако уже этого достаточно, чтоб заметить сезонные изменения в атмосфере Титана. (К слову, в оптическом диапазоне почти ничего не увидишь, поскольку тропосфера скрыта под слоем «органического тумана», Titan haze. Поэтому рассматривать поверхность и облака надо в специальном окне прозрачности в инфракрасной области.)

Описание изменений по результатам наблюдения Cassini приводятся в статье, опубликованной в GRL полгода назад (pdf статьи доступен на сайте NASA). Вкратце: в 2004 году в южном полушарии было лето, и оно там сопровождалось большими облачными образованиями. Это было, в общем, ожидаемо — обычные облака, возникающие за счет конвекции при нагреве поверхности. В августе 2009 года Титан перешел через равноденствие, и теперь в северном полушарии весна, в южном — осень.

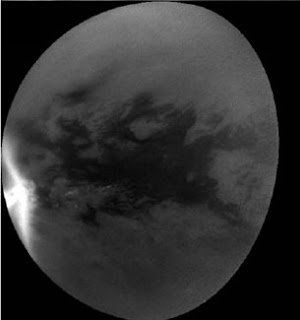

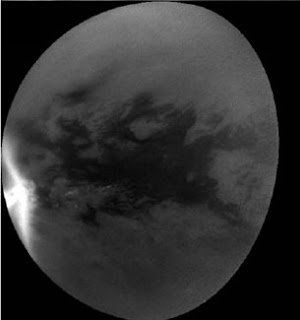

И вот тут появились изменения в атмосфере, которые были не совсем понятными. В сентябре-октябре 2010 года были замечены крупные облачные образования в экваториальных широтах. Во время пролета мимо Титана в сентябре 2010 года Cassini увидел вот это (белая стрелка показывает направление вращения Титана):

|

| Поверхность Титана в ИК диапазоне по наблюдениям Cassini 27 сентября 2010 года: белым цветом показаны метановые облака, разные градации серого — топографические детали. Север сверху. Изображение из статьи Seasonal changes in Titan's meteorology. |

Шутка.

Белая стрелка — это облака. Т.е. в экваториальной зоне возникло мощное облачное образование размером свыше тысячи км, по форме напоминающее стрелку. Три недели спустя эту стрелку уже видно не было, но все равно в экваториальной области остался большой след из облаков.

Вот эта стрелка задала планетологам (или как правильно их называть?) задачку — как такое могло образоваться. Оказалось, оно может образоваться спонтанно, и современные трехмерные модели глобальной циркуляции на Титане даже могут ее в общих чертах воспроизвести. В свежей статье в Nature Geophysics (pdf препринта можно найти в гугле) показаны результаты моделирования, которые воспроизводят, ну может не прямо стрелку, но такую шевроно-подобную загогулину. Ключевую роль в их возникновении играют планетарные волны, колебания атмосферы размером с весь Титан. Возникающие из-за них течения в атмосфере, сталкиваясь лоб в лоб, приводят к образованию таких уголков мощной облачности размерами в тысячу км и больше.

Впрочем, сами авторы моделирования говорят, что там не всё гладко. Это моделирование предсказывает, что такие мощные облака порождают и мощные ливни, которые должны бы заметно изменять топографию местности за счет метановых рек и эрозии. Топографические изменения после «стрелки 2010 года» действительно были, но далеко не такие сильные. Значит, модель сильно переоценивает связь облаков с осадками, и надо работать дальше.

Но вообще хорошо, что появился еще один объект для проверки и отлаживания моделей глобальной циркуляции, и прикольно наблюдать, какие Титан дает загадки и как их пытаются разгадать.

Тэги:

геофизика,

наука,

новость