|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

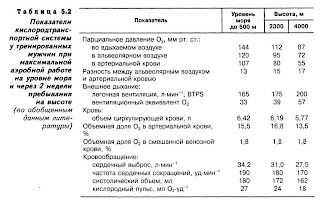

Гипоксия у новорождённых: причины, симптомы, лечение, чем опасна2014-01-31 12:09:45... самых распространённых патологий, гипоксия головного мозга у ... + развернуть текст сохранённая копия Являясь одной из самых распространённых патологий, гипоксия головного мозга у новорождённых — это недостаток кислорода, который может наблюдаться у плода на протяжении всей беременности (хроническая форма заболевания), а может наступить непосредственно при родах (острая форма болезни). Бывает, что такое состояние малыша приводит к его инвалидности и даже летальному исходу. Из-за нехватки кислорода работа многих систем маленького организма […] Тэги: болезни, гипоксия, лечение, новорожденный Гипоксия плода при беременности: симптомы, последствия для ребенка, лечение2014-01-29 11:26:22... транспортировка нарушается, начинается гипоксия плода при беременности ... + развернуть текст сохранённая копия Находясь в утробе матери, малыш не может самостоятельно дышать, так как его лёгкие развернутся только после рождения. А кислород организму просто необходим для полноценного развития и дальнейшего функционирования его органов. Этим жизненно необходимым веществом ребёнка в период беременности обеспечивает плацента, которая обогащается кислородом из крови матери. Если эта транспортировка нарушается, начинается гипоксия плода при беременности […] Тэги: беременность, берменность, гипоксия Дышать или не дышать2012-04-19 17:01:28Все знают, что без воздуха человек долго не проживет. И человеку нужно постоянный доступ свежего и ... + развернуть текст сохранённая копия Все знают, что без воздуха человек долго не проживет. И человеку нужно постоянный доступ свежего и чистого воздуха. А свежий, не задымленный воздух, такой как у моря, в горах и лесу еще полезнее для здоровья человека. Каждый, скорее всего, проветривает квартиру, пытается выбраться в выходные подальше от города. Но мало кто помнит, что воздух это [...] Тэги: агапкин, воздух, гипоксия, главный, горный, доктор, долгожительство, дыхание, жизнь, качество, кислород, нормабарическая, программа, продолжительность, самом Адаптация человека к высотной гипоксии2011-11-09 17:07:00... воздействия горной гипоксии и гипоксии нагрузки ... или естественной гипоксии. Спортсмены, ... + развернуть текст сохранённая копия Адаптация человека к высотной гипоксии является сложной интегральной реакцией, в которую вовлекаются различные системы организма. Наиболее выраженными оказываются изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, аппарата кроветворения, внешнего дыхания и газообмена, что предопределяет интерес к высотной гипоксии специалистов в области спорта. Разумеется, что интегрированная и координированная перестройка функций на субклеточном, клеточном, органном, системном и организменном уровнях возможна лишь благодаря перестройке функции тех систем, которыми регулируются целостные физиологические ответы. Отсюда становится очевидным, что адаптация невозможна без адекватной перестройки функций нервной и эндокринной систем, обеспечивающих тонкую регуляцию физиологических отправлений различных систем (Меерсон, Салтыкова, 1977). Основными адаптационными реакциями, обусловленными пребыванием в горных условиях, являются: • увеличение легочной вентиляции; • увеличение сердечного выброса; • увеличение содержания гемоглобина; • увеличение количества эритроцитов; • повышение в эритроцитах 2,3-дифосфоглицерата (ДФГ), что способствует выведению кислорода из гемоглобина; • увеличение количества гемоглобина, облегчающее потребление кислорода; • увеличение размера и количества митохондрий; • увеличение окислительных ферментов (Колб, 2003). Среди всех факторов, влияющих на организм человека в горных условиях, важнейшими являются снижение атмосферного давления, плотности атмосферного воздуха, снижение парциального давления кислорода. Остальные факторы (уменьшение влажности воздуха и силы гравитации, повышенная солнечная радиация, пониженная температура и др.), несомненно, влияющие на функциональные реакции организма человека, играют второстепенную роль. Не следует обходить факты, согласно которым температура окружающей среды снижается на 2 °С с каждыми 300 м высоты (Sutton, 1987), а прямое ультрафиолетовое излучение увеличивается на 35 % уже при подъеме на 1000 м (Heath, Williams, 1983). Снижение парциального давления кислорода с увеличением высоты и связанное с ним нарастание гипоксических явлений приводит к снижению количества кислорода в альвеолярном воздухе и, естественно, ухудшению снабжения тканей кислородом (табл. 5.1).  В зависимости от степени гипоксии уменьшается как парциальное давление кислорода в крови, так и насыщение гемоглобина кислородом. Соответственно уменьшается градиент давления кислорода между капиллярной кровью и тканями, ухудшается переход кислорода в ткани. При этом более важным фактором в развитии гипоксии является снижение парциального давления кислорода в артериальной крови, чем изменение насыщения ее кислородом. На высоте 2000—2500 м над уровнем моря максимальное потребление кислорода снижается на 12—15 %, что, в первую очередь, обусловлено снижением парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе. Дело в том, что интенсивность транспорта кислорода из артериальной крови в ткани зависит от разницы или градиента давления кислорода в крови и тканях. В обычных условиях р02 артериальной крови составляет около 94 мм рт. ст., а р02 тканей — 20 мм рт. ст., разница — 74 мм рт. ст. На высоте 2400 м над уровнем моря р02 тканей остается неизменным — 20 мм рт. ст., а р02 артериальной крови снижается до 60 мм рт. ст. Это приводит к снижению градиента давления почти в два раза (У ил мор, Костилл, 2001). В условиях среднегорья и, особенно, высокогорья существенно уменьшаются величины максимальной ЧСС, максимального систолического объема и сердечного выброса, скорости транспорта кислорода артериальной кровью и, как следствие, максимального потребления кислорода (Dempsey et al., 1988). В числе факторов, обусловливающих эти реакции, наряду со снижением парциального давления кислорода, приводящего к снижению сократительной способности миокарда, необходимо назвать изменение жидкостного баланса, вызывающее повышение вязкости крови (Ferretti et al., 1990). Следует также учесть, что быстрое перемещение в горы приводит к снижению концентрации гемоглобина, например, на высоте 2000 м снижение напряжения кислорода составляет около 5 % — с 98 до 93 %. Сразу после перемещения в горы в организме человека, попавшего в условия гипоксии, мобилизуются компенсаторные механизмы защиты от недостатка кислорода. Заметные изменения в деятельности различных уровнем моря. В частности, на высоте 1000 м МПК составляет 96—98 % максимального уровня, зарегистрированного на равнине. С увеличением высоты оно планомерно снижается на 0,7—1,0 % через каждые 100 м. Таким образом, на высоте 2500 м сердечная мощность составляет около 10—12 %, 3500 м — 18—20 % от уровня, регистрируемого на равнине. На вершине Эвереста уровень МПК составляет всего 7—10 % максимального в условиях равнины (Колб, 2003). Примерно о такой же зависимости между высотой и уровнем потребления кислорода свидетельствуют и другие источники (рис. 5.1).  Как видим, начиная с высоты 1500 м, подъем на каждые очередные 1000 м приводит к снижению потребления кислорода на 9,2 %. У людей, не адаптированных к горным условиям, ЧСС в покое и, особенно, при выполнении стандартных нагрузок может увеличиваться уже на высоте 800—1000 м над уровнем моря. Особенно ярко компенсаторные реакции проявляются при выполнении стандартных нагрузок. В этом можно легко убедиться, рассматривая динамику увеличения концентрации лактата в крови при выполнении стандартных нагрузок на различной высоте. Если выполнение нагрузок на высоте 1500 м ведет к увеличению лактата всего на 30 % по сравнению с данными, полученными на равнине, то на высоте 3500 м оно достигает 170—240 %. Рассмотрим характер приспособительных реакций к высотной гипоксии и на различных стадиях процесса адаптации. При этом, естественно, остановимся на срочных и долговременных адаптационных реакциях функциональных систем и механизмов, которые имеют первоочередное значение для спорта высших достижений. В первой стадии (острая адаптация) гипоксические условия приводят к возникновению гипоксемии и тем самым резко нарушают гомеостаз организма, вызывая ряд взаимосвязанных процессов. Во-первых, активизируются функции систем, ответственных за транспорт кислорода из окружающей среды в организм и его распределение внутри организма: гипервентиляция легких, увеличение сердечного выброса, расширение сосудов мозга и сердца, сужение сосудов органов брюшной полости и мышц и др. (Saltin, 1988; Sutton et al., 1992). Одной из первых гемодинамических реакций при подъеме на высоту является учащение сердечных сокращений, повышение легочного артериального давления в результате спазма легочных артериол, что обеспечивает региональное перераспределение крови и уменьшение артериальной гипоксемии (Malik et al., 1973). Наряду с повышением легочного артериального давления отмечается существенное повышение ЧСС и сердечного выброса, что особенно ярко проявляется в первые дни пребывания в горах. На высоте 2000—2500 м ЧСС повышается на 4—6 уд-мин~1, сердечный выброс — на 0,3— 0,4 л-мин"1. На высоте 3000—4000 м эти изменения могут достигать соответственно 8—10 уд-мин"1 и 0,6—0,8 л-мин""1 (Berbalk et al., 1984). Через несколько дней величины сердечного выброса возвращаются к равнинному уровню, что является следствием повышения способности мышц к утилизации кислорода из крови, проявляющейся в увеличении артериовенозной разницы по кислороду (У ил мор, Костилл, 2001). Увеличивается и объем циркулирующей крови: в первые дни пребывания в горах — в результате рефлекторного выброса из депо и перераспределения крови (Меерсон, 1986), а в дальнейшем — вследствие усиления кроветворения (Нарбеков, 1970). Параллельно с гемодинамическими реакциями у людей, оказавшихся в условиях гипоксии, происходят выраженные изменения внешнего дыхания и газообмена. Увеличение вентиляции легких отмечается уже на высоте около 1000 м в основном за счет некоторого увеличения глубины дыхания. Физические нагрузки делают эту реакцию значительно более выраженной: стандартные нагрузки на высоте 900—1200 м над уровнем моря приводят к достоверному увеличению по сравнению с равнинными условиями легочной вентиляции за счет как глубины, так и частоты дыхания. Увеличение легочной и альвеолярной вентиляции ведет к повышению р02 в альвеолах, что способствует повышению насыщения артериальной крови кислородом. С увеличением высоты реакции носят явно выраженный характер даже у мужчин, тренированных и адаптированных к условиям гор (табл. 5.2).  Максимальная аэробная мощность после прибытия в условия среднегорья и высокогорья существенно снижается и остается пониженной, несмотря на быстрое и существенное повышение гемоглобина. Отсутствие повышения МПК объясняется двумя факторами: 1) повышение концентрации гемоглобина сопровождается снижением общего объема циркулирующей крови в связи с уменьшением объема плазмы, что вызывает снижение систолического объема; 2) снижение пика частоты сердечных сокращений в горных условиях не позволяет повысить уровень МПК, несмотря на возможность нормализации объема плазмы уже через 3—4 недели пребывания в горах (Saltin, 1996). Ограничение уровня МПК в значительной мере определяется также развитием гипоксии миокарда, которая является основной причиной уменьшения сердечного выброса, и повышением нагрузки на респираторные мышцы, что требует дополнительного кислорода (Sutton et al., 1990; Reeves et al., 1992). Одной из наиболее острых реакций, протекающих в организме человека (повышение количества эритроцитов и гемоглобина), уже в течение первых часов пребывания в горах является полицитемия. Интенсивность этой реакции определяется высотой, скоростью подъема в горы, индивидуальными особенностями людей (Dempsey et al., 1988). Уже через несколько часов после подъема в горы снижается объем плазмы вследствие повышения потерь жидкости, вызванных сухостью воздуха. Это приводит к увеличению концентрации эритроцитов, повышая кислородтранспортную способность крови. Ретикулоцитоз начинается на следующий день после подъема в горы, что является отражением усиленной деятельности костного мозга. На вторые сутки пребывания в горах происходит распад эритроцитов, вышедших из кровяных депо в циркулирующую кровь с образованием эритропоэтина гормона, стимулирующего образование гемоглобина и производство эритроцитов. Однако недостаток кислорода сам по себе стимулирует выделение эритропоэтина, что проявляется уже через три часа после прибытия на высоту (Уилмор, Костиля, 2001). Максимальное выделение эритропоэтина достигается через 24—48 ч (Wolfel et al., 1991). Со временем при адаптации к горным условиям, когда общее количество эритроцитов заметно возрастает и стабилизируется на новом уровне, ретикулоцитоз прекращается (Van Liere, Stickney, 1963). На очень больших высотах значительное увеличение эритроцитной массы может настолько повысить вязкость крови, что она будет ограничивать сердечный выброс (Brick et al., 1982). Во-вторых, развивается активация адренергической и гипофизарно-адреналовой систем. Этот не специфический компонент адаптации играет роль в мобилизации аппарата кровообращения и внешнего дыхания, но вместе с тем проявляется резко выраженным катаболическим эффектом, т.е. отрицательным азотистым балансом, потерей массы тела, атрофией жировой ткани и др. (Hurtado et al., 1945; 1960; Saltin, 1996). В-третьих, острая гипоксия, ограничивая ресинтез АТФ в митохондриях, вызывает прямую депрессию функции ряда систем организма, и прежде всего высших отделов головного мозга, что проявляется нарушениями интеллектуальной и двигательной активности (Van Liere, Stickney, 1963). Это сочетание мобилизации систем составляет синдром, характеризующий первую стадию срочной, но во многом неустойчивой адаптации к гипоксии (Меерсон, 1986). Вторая стадия (переходная адаптация) связана с формированием достаточно выраженных и устойчивых структурных и функциональных изменений в организме человека. В частности, развивается адаптационная полицитемия и происходит увеличение кислородной емкости крови; обнаруживается выраженное увеличение дыхательной поверхности легких, увеличивается мощность адренергической регуляции сердца, увеличивается концентрация миоглобина, повышается пропускная способность коронарного русла и др. Третья стадия (устойчивая адаптация) связана с формированием устойчивой адаптации, конкретным проявлением которой является увеличение мощности и одновременно экономичности функционирования аппарата внешнего дыхания и кровообращения, рост дыхательной поверхности легких и мощности дыхательной мускулатуры, коэффициента утилизации кислорода из вдыхаемого воздуха. Происходит также увеличение массы сердца и емкости коронарного русла, повышение концентрации миоглобина и количества митохондрий в миокарде, увеличение мощности системы энергообеспечения и др. (Колчинская, 1990). Биопсические исследования позволили установить основные реакции, характерные для устойчивой адаптации мышечной ткани. Уже 4—5-недельное пребывание в высокогорье приводит к выраженным изменениям в мышцах у участников высокогорных восхождений: уменьшается площадь мышц и площадь БС-волокон и, особенно, МС-волокон, увеличивается количество капилляров на 1 мм2 мышечной ткани и др. (Уилмор, Костилл, 2001), что способствует извлечению кислорода из крови работающими мышцами. Эта адаптационная реакция проявляется и в течение достаточно длительного времени после возвращения с гор, облегчая транспорт кислорода к мышечной ткани. Спортсмены, специализирующиеся в видах спорта скоростно-силового характера, должны знать, что в условиях гор существует определенная степень риска снижения мышечной массы, которая, правда, в достаточной мере может быть предотвращена рациональной силовой подготовкой (Saltin, 1996). Важным проявлением устойчивой адаптации является существенная экономизация функций организма. Здесь прослеживаются два самостоятельных направления. Первое из них связано с экономизацией функций, обусловленной увеличением функционального резерва сердца, повышением кислородной емкости крови и способностей тканей к утилизации кислорода и др. Второе направление обусловлено снижением основного обмена и использования кислорода тканями, а также снижением потребления кислорода сердцем, что наиболее ярко проявляется у горцев-аборигенов, однако присуще и жителям равнин, адаптированным к горной гипоксии. Во второй (переходной) и третьей (устойчивой) стадиях адаптации реакции аппарата кровообращения на гипоксию снижаются по мере развития других приспособительных механизмов: усиления эритропоэза, сдвига кривой диссоциации гемоглобина вправо, увеличения синтеза АТФ, повышения активности дыхательных ферментов в тканях, увеличения васкуляризации тканей, повышения проницаемости периферических капилляров, увеличения плотности капилляров и митохондрий в скелетных мышцах. Следует отметить, что пребывание жителей равнин в условиях среднегорья и высокогорья достаточно быстро приводит к увеличению количества эритроцитов и концентрации гемоглобина, что лежит в основе существенного улучшения снабжения тканей кислородом (Boutellier et al., 1990, 2003). Кислородная емкость крови возрастает при увеличении высоты. На уровне моря она составляет 17—18,5 %, на высоте 1850—2000 м — 20—22 %, на.высоте 3500—4000 м — 25—27,5 % (Меерсон, 1986). Кривая диссоциации оксигемоглобина сдвигается вправо, что обусловлено прежде всего уменьшением сродства гемоглобина к кислороду со сниже¬нием величин рН крови. Кислород от оксигемоглобина освобождается легче, и несмотря на пониженный градиент по кислороду между артериальной кровью и тканями, содержание кислорода в тканях повышается srretti et al., 1990). Несколько недель пребывания на высоте 4000— 4500 м способны вызвать повышение этих показателей до уровня, характерного для постоянных жителей районов, расположенных на высоте 3500 м над уровнем моря (Бернштейн, 1977). Среди факторов, обеспечивающих повышение работоспособности и максимального потребления кислорода в результате пребывания и тренировки в горах, васкуляризация и связанное с ней увеличение капиллярного кровотока в мышцах находятся в числе важнейших (Terrados et al., Ї; Saltin, 1996). Подобные изменения происходят и в головном мозгу, который обладает наиболее высокой чувствительностью к недостатку кислорода. Длительное пребывание в горах приводит к значительному увеличению числа и протяженности мозговых капилляров, способствуя усилению кровоснабжения головного мозга. Приспособительные реакции со стороны функции дыхания и газообмена во второй и третьей стадиях сводятся к следующему: дыхание становится менее частым и более глубоким по сравнению с реакциями, отмечаемыми в первой фазе адаптации. Минутный объем дыхания также несколько снижается, но не превышает равнинной нормы; нивелируется респираторный алкалоз; происходит увеличение экскурсии грудной клетки и наступает стойкое увеличение всех легочных объемов и емкостей, а также доля альвеолярной вентиляции в минутном объеме дыхания (Лауэр, Колчинская, 1975; Robergs, Roberts, 2002). Устойчивая адаптация к гипоксии связана и с существенными изменениями возможностей центральной и периферической частей нервной системы. На уровне высших отделов нервной системы это проявляется в увеличении устойчивости мозга к чрезмерным раздражителям, конфликтным ситуациям, повышении устойчивости условных рефлексов, ускорении перехода кратковременной памяти в долговременную. На уровне вегетативной регуляции устойчивая адаптация проявляется, например, в увеличении мощности адренергической регуляции работы сердца, выражающейся в гипертрофии симпатических нейронов, увеличении количества симпатических волокон в миокарде, а также увеличении интенсивности и уменьшении длительности инотропного ответа сердца на норадреналин (Пшенникова, 1986; Krause, 1981). Это явление сочетается со снижением миогенного тонуса сосудов и уменьшением их реакции на норадреналин (Меерсон, Салтыкова, 1977). Такие изменения адренергической регуляции сердца и сосудистого русла обеспечивают положение, при котором увеличение сердечного выброса во время поведенческих реакций, во-первых, быстрее реализуется и завершается, а во-вторых, сопровождается меньшим повышением артериального давления, т. е. в целом является более экономным. Тренировка в горных условиях способствует повышению экономичности работы. Уже 5—8 ч активной нагрузки в течение первых трех дней пребывания на высоте 2500 м приводят к увеличению кислородной емкости крови, а также диффузии кислорода в мышечную ткань (Hacker et al., 1984; Колб, 2003). Достаточно наглядно это проявляется и при анализе частоты сердечных сокращений при выполнении программ стандартных тестов в различные дни тренировки в горах. В первые 3—4 дня периода акклиматизации ЧСС оказывается повышенной на 3—8 % по сравнению с условиями равнины. К концу первой недели завершается процесс акклиматизации, и ЧСС устанавливается на уровне, близком к отмечающемуся в равнинных условиях. Однако уже через неделю тренировки, несмотря на увеличение скорости передвижения в программах тестов, у спортсменов отмечается снижение ЧСС (рис. 5.2).  Экономизация функций у спортсменов проявляется и при тестировании в нормальных условиях. В табл. 5.3 приведены результаты обследовани я одного и того же спортсмена высокого класса, специализирующегося в ходьбе на 20 км, до и после гипоксической тренировки.  Исследования Я. Сведенхага (1995) свидетельствуют о том, что тренировка в среднегорье является мощным фактором повышения экономичности работы. Согласно полученным результатам, 12-недельная тренировка марафонцев в условиях гор привела к достоверному снижению кислородной стоимости бега со стандартной скоростью (рис. 5.3).  Обобщение результатов многочисленных исследований, проведенных по проблеме адаптации человека к условиям высотной гипоксии, позволило Ф.З. Меерсону (1986) выделить ряд координированных между собой приспособительных механизмов: 1) механизмы, мобилизация которых может обеспечить достаточное поступление кислорода в организм, несмотря на дефицит его в среде: гипервентиляция; гиперфункция сердца, обеспечивающая движение от легких к тканям увеличенного количества крови; 2) полицитемия и соответствующее увеличение кислородной емкости крови; 3) механизмы, делающие возможным достаточное поступление кислорода к мозгу, сердцу и другим жизненно важным органам, несмотря на гипоксемию, а именно: расширение артерий и капилляров мозга, сердца и др.; 4) уменьшение диффузионного расстояния для кислорода между капиллярной стенкой и митохондриями клеток за счет образования новых капилляров и изменения свойств клеточных мембран; 5) увеличение способности клеток утилизировать кислород вследствие роста концентраций миоглобина; увеличение способности клеток и тканей утилизировать кислород из крови и образовывать АТФ, несмотря на недостаток кислорода; 6) увеличение анаэробного ресинтеза АТФ за счет активации гликолиза, оцениваемое многими исследователями как существенный механизм адаптации. Неправильно построенная тренировка в условиях среднегорья и высокогорья (сверхвысокие нагрузки, нерациональное чередование работы и отдыха и др.) может привести к избыточному стрессу, при котором суммация воздействия горной гипоксии и гипоксии нагрузки способны привести к реакциям, характерным для хронической горной болезни. Особенно возрастает риск горной болезни при излишне напряженных физических нагрузках в условиях высокогорья на высоте 2500—3000 м и более (Clarke, 1988; Montgomery et al., 1989). He следует думать, что высокий уровень адаптации спортсменов к горным условиям и их частое пребывание в горах являются мощным профилактическим средством против возникновения горной болезни. Болезнь может возникнуть и у спортсменов высокой квалификации с большим опытом подготовки в средне- и высокогорье, так как они, как правило, начинают интенсивную подготовку без необходимой предварительной адаптации (Shephard, 1992; Колб, 2003). Профилактике возникновения горной болезни способствует предварительная искусственная гипоксическая тренировка, пассивное пребывание в барокамере, планомерное перемещение в высокогорье. Для устранения симптомов горной болезни возможно применение специальных препаратов (по показаниям врача) или перемещение на меньшую высоту. Следует отметить, что время, необходимое для достижения устойчивой адаптации, определяется многими факторами. При прочих равных условиях адаптация наступает быстрее у людей, регулярно находящихся в условиях искусственной или естественной гипоксии. Спортсмены, адаптированные к нагрузкам на выносливость, приспосабливаются к условиям среднегорья и высокогорья быстрее, чем лица, не занимающиеся спортом, или спортсмены, специализирующиеся в скоростно-силовых видах спорта. Увеличение высоты (в определенных пределах) стимулирует адаптационные реакции и ускоряет процесс адаптации; процесс адаптации протекает значительно быстрее у лиц, широко использующих интенсивные физические нагрузки, по сравнению с лицами, ведущими обычный образ жизни (Платонов, Вайцеховский, 1985; Platonov, 2002). Для достижения максимальных величин объема циркулирующей крови и массы циркулирующих эритроцитов на высоте 3200 м в условиях обычного режима жизни необходимо около 40 дней (Сиротинин, 1949; Миррахимов и др., 1969). Однако в зависимости от перечисленных выше факторов этот период может быть сокращен в 1,5—2 раза. Этими же факторами определяется и продолжительность периода, в течение которого сохраняется достигнутый уровень адаптации. Спортсмены, хорошо адаптированные к гипоксическим условиям, при определенном режиме тренировки и применении сеансов искусственной гипоксии способны сохранять уровень реакций, достигнутый в горах, через 30—40 дней и более после переезда в условия равнины. При одноразовом планировании подготовки в горах количество эритроцитов, например, возвращается к исходному уровню уже через 9—12 дней. Когда же гипоксическая тренировка проводится регулярно на протяжении многих месяцев, ее эффект отмечается через 40 дней и более после прекращения такой тренировки. Это относится и к таким показателям, как максимальное потребление кислорода, потребление кислорода на уровне порога анаэробного обмена и др. (Wolf et al., 1986). Тэги: адаптация, высотный, гипоксия, человек Среднегорье, высокогорье и искуственная гипоксия в системе подготовки спортсменов2011-11-09 15:15:00... в условиях искусственной гипоксии, спортивные результаты ... влияния высотной гипоксии на функциональные ... + развернуть текст сохранённая копия Эргогенный эффект тренировочной и соревновательной деятельности в условиях среднегорья и высокогорья может быть срочным и отставленным. Срочный эффект отмечается в тех видах спорта, дисциплинах и видах соревнований, результативность выступлений в которых зависит от величины аэродинамического сопротивления. Снижение плотности воздуха в горах оказывает эргогенный эффект в спринтерском беге и беге на средние дистанции, спринтерских видах конькобежного и велосипедного спорта, легкоатлетических прыжках и метаниях. Отставленный эффект проявляется в приросте возможностей кислородтранспортной системы в результате пребывания и тренировки в горных условиях, что важно для всех видов соревнований, связанных с проявлением выносливости к длительной работе. Проблема подготовки и соревнований спортсменов в горных условиях привлекла широкое внимание специалистов в области спорта после определения столицы Игр XIX Олимпиады — Мехико, расположенного на высоте 2240 м над уровнем моря. С тех пор современный спорт, несомненно, стал сферой деятельности, в которой исследования влияния гипоксии нагрузки проводятся наиболее интенсивно. Сначала интересы исследователей ограничивались проблемой акклиматизации в условиях среднегорья, поскольку значительное уменьшение парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе влияет на работоспособность спортсменов, переносимость ими нагрузок, деятельность важнейших функциональных систем организма. Однако экспериментальные материалы, полученные в результате исследований в горах, а также в условиях искусственной гипоксии, спортивные результаты, показанные в различных видах спорта на Играх 1968 г., привели к значительному увеличению внимания к естественной и искусственной гипоксической тренировке. Такая тренировка стала рассматриваться не только как фактор успешной подготовки к соревнованиям, проводимым в горной местности, но и как средство эффективной мобилизации функциональных резервов и перевода на новый, более высокий уровень адаптации организма квалифицированных спортсменов для их участия в соревнованиях в условиях равнины. Дополнительным толчком в разработке проблемы адаптации человека к горным условиям в связи с практическими задачами спорта высших достижений стали успешные выступления бегунов на длинные дистанции ряда африканских стран, постоянно проживавших и тренировавшихся в условиях среднегорья и высокогорья. Первой неожиданностью такого рода явилось выступление на Играх 1960 г. А. Бикила, сумевшего одержать уверенную победу в марафонском беге над многими знаменитыми спортсменами тех лет. Сначала это было воспринято как случайность, однако Бикила выиграл марафонскую дистанцию и на Играх 1964 г. В Мехико на дистанции 10 000 м подавляющее преимущество имели спортсмены, постоянно проживающие в горной местности. Затем последовали многочисленные успехи других бегунов африканских стран, постоянно проживающих в горных условиях (К. Кейно, Н. Тему, Д. Волде, Б. Джипчо, X. Роно, М. Килтануи, Н. Дубе, Т. Дади и др.), специализирующихся в беге на длинные дистанции и в марафонском беге. В 60-х годах XX в. существовали, однако, различные точки зрения, касающиеся эффективности горной подготовки спортсменов перед их последующим соревнованием в равнинных условиях. В частности, Б. Балк и др. (Balke et al., 1965) показали, что 10-дневная тренировка на высоте 2300 м позволила бегунам на средние и длинные дистанции повысить уровень МПК с 3,5 до 3,75 л-мин"1 и улучшить результат в беге на 1 милю с 5 мин 29 с до 5 мин 13 с. Аналогичные результаты получили Д. Даниелс и Н. Олдридж (Daniels, Oldridge, 1970), которые в течение 14 дней тренировали 6 бегунов мирового класса на высоте 2300 м с периодическим переходом на высоту 3300 м. Все спортсмены, в числе которых был рекордсмен мира на 1500 м и на 1 милю Джим Ригун, выступая после горной подготовки в условиях равнины, улучшили свои результаты, а Д. Ригун установил новый мировой рекорд на дистанции 1500 м. Однако в этот же период другие специалисты (Buskirk et al., 1967; Grover, Reeves, 1967) не смогли доказать эффективность среднегорной и высокогорной подготовки. Становится очевидным, что отрицательные результаты горной подготовки в видах спорта, связанных с проявлением выносливости, с целью последующего улучшения результатов в соревнованиях, проводимых на равнине, были вызваны недостатками в построении тренировки в горах, а отсутствием положительного влияния высотной гипоксии на функциональные возможности спортсменов. Высокая эффективность горной подготовки как высокоэффективного средства повышения функциональных возможностей спортсменов и спортивных результатов во всех видах спорта , связанных с проявлением выносливости спортсменов, в настоящее время является абсолютно доказанной (Fuchs, Reiss, 1990; Saltin, Kim et al., 95; Платонов, 1997; У ил мор, Костилл, 2001). Постоянно возрастает интерес к условиям среднегорья и высокогорья в связи с расширением количества соревнований, проводимых в горных условиях. Прежде всего, это большинство зимних видов спорта, соревнования которым в последние годы проводятся в основном в условиях среднегорья. В настоящее время в условиях среднегорья часто проводятся соревнования и в других видах спорта, в частности в велосипедном спорте и легкой атлетике. Стремление проводить соревнования в горных условиях в определенной мере обусловливается и желанием создать спортсменам лучшие условия для установления мировых рекордов в таких видах спорта, как легкая атлетика (бег, прыжки), конькобежный спорт, так как результат в этих видах в значительной мере определяется сопротивлением воздуха. В литературе встречаются различные обозначения горных уровней — «высокогорье», «среднегорье», «низкогорье», «большие, малые и умеренные высоты», «горный, среднегорный и высокогорный климат» и другие, что, к сожалению, приводит к существенным противоречиям в связи с различным пониманием этих терминов. Одни авторы считают среднегорным климат на высоте до 1000—1200 м, другие — до 2000—2500 м; то же и в отношении высокогорного климата: в одних случаях высокогорным считают климат на высоте свыше 1200 м, в других — свыше 2000—2500 м. Однако во всех случаях при классификации горных условий за основу берется показатель, наиболее радикально воздействующий на организм человека, — гипоксия, хотя никто не отрицает существенного влияния и других природных факторов. Многочисленные исследования проблемы адаптации человека к горным условиям, выполненные в последнее десятилетие, особенно в области спорта высших достижений, позволили резко сузить противоречия в определении горных уровней. Большинство специалистов, опираясь на анализ физиологических реакций на пребывание и тренировку в горных условиях, предлагают следующую классификацию. Низкогорье — 800—1000 м над уровнем моря. На этой высоте в условиях покоя и при умеренных нагрузках существенное влияние недостатка кислорода на физиологические функции еще не проявляется. Только при очень больших нагрузках отмечаются выраженные функциональные изменения. Среднегорье — от 800—1000 до 2500 м над уровнем моря. Для этой зоны характерно возникновение функциональных изменений уже при умеренных нагрузках, хотя в состоянии покоя человек, как правило, не испытывает отрицательного влияния недостатка кислорода. Высокогорье — свыше 2500 м над уровнем моря. В этой зоне уже в состоянии покоя обнаруживаются функциональные изменения в организме, свидетельствующие о кислородной недостаточности. Тэги: высокогорье, гипоксия, искуственная, подготовка, спортсмен, среднегорье

Главная / Главные темы / Тэг «гипоксия»

|

Категория «Закон»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |