Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная / Главные темы / Тэг «доспехов»

Средневековое булгарское вооружение и военное дело: факты и заблуждения 2017-03-10 15:22:22

+ развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия

История булгарского вооружения и военного дела определялась тем, что Булгария, с одной стороны, боролась с кочевниками, с другой – с Русью. Поэтому оружие и снаряжение булгар носят отпечаток влияния обеих противников, оставаясь своеобразным, «булгарским»: более тяжелым, чем степное, и более легким, чем древнерусское. На основе изученных материалов выявлены этапы и характер развития отдельных видов оружия, доказано, что определяющим для их эволюции являлся набор рыцарского вооружения. В статье критикуются методические подходы К.А. Руденко к анализу булгарского вооружения.

Тэги: доспехи, оружие

Боевые ножи и кинжалы индо-персидского региона 2017-03-06 20:19:02

+ развернуть текст сохранённая копия

+ развернуть текст сохранённая копия

Несколько лет назад был закрыт интересный сайт porco.ru. На нем было много

публикаций шовинистического мужского характера, среди которых были и о холодном

оружии. Что удивительно, но как для неспециализированного ресурса, написанное

было достоверным, однако весьма своеобразно написанным. Последняя статья из

трилогии о ножах и кинжалах индо-персидского стиля была опубликована 4 апреля

2011. Я решил пере опубликовать

её, сохранив текст и иллюстрации оригинала, но добавив навигацию для

удобства.

Тэги: доспехи, оружие

Скифский бронепояс из могильника Бtрезки I 2017-02-25 15:26:51

В ...

+ развернуть текст сохранённая копия

В статье рассматривается вопрос о культурной атрибуции портупейного наборного пояса, обнаруженного в кургане 5 могильника Березки I. Памятник датирован второй половиной V - началом IV в. до н.э. Курган возведен кочевниками, мигрировавшими в Самарское Поволжье из южноуральских степей, о чем свидетельствуют облик многих вещей и особенности погребального обряда. Один из предметов – портупейный наборный пояс – по своим особенностям наиболее близок поясам, использовавшимся в Скифии. Это позволяет предположить, что он появился у кочевников, оставивших курган 5 могильника Березки I, в результате связей с населением западного «скифского мира».

Тэги: доспехи, оружие

Иранские кинжалы V в. из некрополя Цибилиума 2017-02-24 20:45:09

![]() + развернуть текст сохранённая копия

+ развернуть текст сохранённая копия

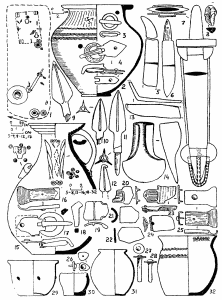

Погребения 57 и 61 могильника Цибилиум-1, относящиеся к концу IV - первой половине V в., содержали, в составе воинской экипировки, кинжалы с четырьмя выступами на ножнах (Рис. 1,7;3,3), предназначенными для его крепления (Воронов, 2003, с.21-23, рис.26,7;28,3). Установлено восточное, возможно, сасанидское, происхождение этого типа кинжалов (из последних работ: Lebedynsky, 1999; Bona, 2002, р. 199; Overlaet, 1989, р.743; Soupault, 2007; Засецкая и др., 2007, с. 139). В данной работе я попытаюсь рассмотреть эти находки в конкретном культурном контексте, а также определить ситуацию, при которой они могли попасть к апсилам.

Тэги: доспехи, оружие

Северокавказские парадные кинжалы и скрамасаксы эпохи Великого переселения народов 2017-02-24 17:08:23

+ развернуть текст сохранённая копия

+ развернуть текст сохранённая копия

В северокавказских древностях эпохи Великого переселения народов (кон. IV - первая треть VI в.) представлены два вида оружия с коротким клинком (более 25 и менее 65 см) – обоюдоострый кинжал и однолезвийный скрамасакс (боевой нож, тесак). Здесь будет рассмотрено происхождение их престижных образцов. Кинжалы и скрамасаксы встречаются в погребениях как вспомогательное оружие при длинном мече, так и в качестве основного оружия. Больше всего мечей, кинжалов и скрамаксаксов эпохи переселения народов найдено в Западном Предкавказье, в зоне расселения протоадыгских народов, где предметы воинской экипировки тогда сравнительно часто помещались в погребения. В Центральном Предкавказье, в аланской зоне, их меньше, здесь оружие находится преимущественно в привилегированных погребениях. В горной Чечне и Дагестане количество клинкового оружия снова возрастает, что связано, вероятно, с особенностями погребального обряда.

Тэги: доспехи, оружие

Главная / Главные темы / Тэг «доспехов»

|

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

|