Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная / Главные темы / Тэг «его»

Анастасия Половникова :Исполняет ли желания иерусалимская Стена плача? 2011-12-14 02:19:34

Туристы со всех уголков мира приезжают посмотреть и помолиться в этой своеобразной синагоге под ...

+ развернуть текст сохранённая копия

Туристы со всех уголков мира приезжают посмотреть и помолиться в этой своеобразной синагоге под открытым небом.

Нашу туристическую группу по Иерусалиму сопровождала гид, весьма интересная женщина, бывшая гражданка Советского Союза, – Дина. Из её рассказа я узнала о том, как появилась Стена плача и какой долгий путь она проделала: начиная с эпохи царя Соломона и до наших дней. По одной из легенд, западную стену Храма Господня строили бедняки, отдавая часть своих доходов. Впоследствии Храм сгорел, стены разрушились и лишь одна – западная стена продолжала стоять, как мужественный солдат. Одно столетие сменялось другим, но в итоге именно эта стена стала знаменитой Стеной плача.

Дина объяснила нам, что к одной части Стены плача подходят со своими молитвами и просьбами мужчины, а к другой женщины. Креститься здесь не нужно, так как это еврейская святыня. Интересно то, что особо религиозные евреи покидают Стену плача пятясь назад, словно прощаются с дорогим сердцу человеком.

Прежде чем попасть к этому величественному сооружению, наша туристическая группа побывала во многих известных местах, где разворачивались библейские истории. Но именно здесь, у Стены плача меня посетило интересное чувство. Словно какой-то невидимый доброжелательный свет исходил от еврейской святыни, радостно приветствуя меня. Возможно, это было связано с моим желанием побывать в Израиле и увидеть все достопримечательности собственными глазами. Примерно год прошел с того момента, как я отправила свою записку с желаниями на «землю обетованную» вместе с подругой. И вот, спустя год, я сама стою перед великой Стеной плача.

Подойти и прикоснуться к шероховатой каменной поверхности стены не так-то просто. Кажется, что поток людей не заканчивается. Я терпеливо выжидаю свою очередь, и вот моя рука уже скользит по каменной поверхности Стены плача. В отверстиях и расщелинах тут и там белеют свернутые кусочки бумаги. Слева от меня на стуле сидит девушка с открытой книгой. Она спокойна и погружена то ли в молитву, то ли в чтение Талмуда. Положив свою записку в стену, я покидаю это место по-еврейски.

Традиция вкладывать записки с желаниями возникла не так уж и давно, всего пару сотен лет тому назад. В те времена паломники преодолевали длинный путь, чтобы поклониться святым местам. Обратный путь домой таил немало опасностей, поэтому паломники просили защиты у Бога, вкладывая записки с просьбами в «великую стену».

В определенный день специальные люди приходят к Стене плача, вынимают записки и хоронят их в земле, читая при этом молитвы. Считается, что если вы положили записку в Стену плача, то желания ваши скорее всего исполнятся. Одна из женщин рассказывала мне, что двое детей (брат и сестра) попросили в записках Бога, чтобы он подарил им братика или сестренку. Через год их мать родила двойню.

Нет строгих правил, как писать записки с желаниями. Если ваши желания не противоречат реальности, то они исполнятся в нужное время, в нужный час. Однако помните о том, что в жизни всегда есть место чуду!

Тэги: атеизм,религия,церковь, биология,психология,социология, вера, иерусалим, израиль, иудаизм, любознательный, плача, ссылка, стена, фото, человек,его

Виталий Пичугин :Что важнее - порядок или справедливость? 2011-12-13 03:30:41

... нравятся, поскольку затрагиваются его материальные интересы, ... и провозглашает его справедливым.< ...

+ развернуть текст сохранённая копия

не те. Когда торопишься – попадаешь в пробку.

Нет числа обстоятельствам и людям, которые, в общем, не желают мне зла, но, в частности, оказываются несправедливыми. Почему?

Для большинства людей несправедливо всё, что они таковым считают. Например, интерес человека – получение большей зарплаты, но ему за аналогичную работу платят меньше, чем другому человеку. Справедливо?

А вот тут всё зависит от точки зрения.

Работодатель может легко обосновать, почему справедливо именно этому работнику платить такую заплату.

Тот, кто получает больше, расскажет, что делает работу лучше, поэтому зарплата выше.

Но тому, кто получает меньше, все объяснения не нравятся, поскольку затрагиваются его материальные интересы, они не удовлетворены.

Что делать? Начинать бороться за справедливость так, как это понимает ущемлённый в своих интересах человек?

Для этого надо менять либо себя, либо установленный порядок. С себя начинать сложнее, поэтому начинают разрушать порядок во имя справедливости. Той, которая субъективно кажется правильной.

Хорошо это или плохо? Бывает по-разному.

Например, подростки очень болезненно относятся к любой несправедливости. Им кажется, что их интересы ущемляют все и везде, в первую очередь, учителя и родители. Курить нельзя, пиво пить нельзя, выражать свои бурные чувства нецензурно – тоже нельзя. Подросток начинает бороться с установленным порядком, иногда добивается справедливости, как он её понимает. Начинает пить, курить и дебоширить. Победа? Для него да. А для педагогов? А для родителей?

С другой стороны. Фашистские захватчики напали на Советский союз и решили установить свой порядок, при котором все «неполноценные» народы должны быть частично уничтожены, а частично превращены в рабов. А какие народы «неполноценные», фашисты решили просто. Это все, кроме истинно арийского немецкого.

Странно, если бы такой порядок устроил русских, украинцев, белорусов и другие народы Советского Союза. Поэтому народ воевал за Родину, разгромил фашистских захватчиков, и это было справедливо.

Но не для всех.

В странах Прибалтики, например, иногда маршируют фашисты и высказывают открыто своё недовольство итогами войны. По их мнению, немецкая армия несла цивилизацию и справедливость, а советская – порабощение и несправедливость.

Так есть ли правильная справедливость? Может быть та, которая сочетается с порядком и устраивает всех?

Хотелось бы, но так не бывает практически никогда. Всегда найдутся недовольные установленным порядком вещей, который они будут считать несправедливым и требующим разрушения.

Получается так, что порядок отстаивают те, чьи интересы удовлетворены, и это они считают справедливым.

За справедливость и разрушение порядка высказываются те, чьи интересы ущемлены, и это они считают несправедливым.

Тогда нет никакой общей справедливости, есть только интересы разных людей. Кто побеждает в борьбе за свою выгоду, тот устанавливает порядок и провозглашает его справедливым.

А вы за порядок или за справедливость?

Тэги: аристотель, биология,психология,социология, заметка, любознательный, моральный, неангажир., немного, политолог, порядок, принцип, справедливость, ссылка, философия, человек,его, этика

«Жди, когда других не ждут…» - 9 декабря, 70 лет назад, впервые прозвучало стихотворение Константина Симонова «Жди меня» 2011-12-10 02:46:27

... его скорей!/ Сколько раз увидишь его,/ Столько раз его ... Михайловичем о его лучшем, действительно ...

+ развернуть текст сохранённая копия

stoletie.ru/print.php?ID=113307

9 д екабря, 70 лет назад, впервые прозвучало стихотворение Константина Симонова «Жди меня» екабря, 70 лет назад, впервые прозвучало стихотворение Константина Симонова «Жди меня»

Знаменитое стихотворение было опубликовано в «Правде» 13 января 1942 года. Но к тому времени его уже знали практически на всех фронтах и в тылу. Оно передавалось из уст в уста и стало гимном человеческой преданности.

Всё дело в том, что впервые «Жди меня» прозвучало из уст самого автора на Всесоюзном радио еще 9 декабря 1941 года. Шли 171-е сутки Великой Отечественной войны и четвертый день нашего наступления под Москвой. А радио в те времена было, как бы мы теперь сказали, самым мощным средством массовой коммуникации. Именно оно и понесло в воюющий народ бессмертные строки:

«Жди меня, и я вернусь./ Только очень жди,/ Жди, когда наводят грусть/ Желтые дожди,/ Жди, когда снега метут,/ Жди, когда жара,/ Жди, когда других не ждут,/ Позабыв вчера./ Жди, когда из дальних мест/ Писем не придет,/ Жди, когда уж надоест/ Всем, кто вместе ждет…».

Стихотворение очень простое в смысле поэтической техники. Написанное четырёхстопным хореем. Тем самым размером, которым успокаивала Агния Барто Таню, уронившую «в речку мячик». Нет в нём никаких ухищрений, замысловатых метафор, аллитераций. Единственный необычный троп - «жёлтые дожди». И повторяющееся «жди» - как заклинание. Все остальные слова – первородные русские, строгие, как в молитве. Но в отечественной поэзии, на мой взгляд, не существует более пронзительного стихотворного сочинения, отразившего многомерные, сложнейшие человеческие реалии «войны и мiра» в толстовском их понимании. А пожалуй, что и в мировой поэзии «атомного» двадцатого века не найдётся ему аналога. Даром, что человечество в этом веке пережило две мировых войны.

…Одна из последних встреч Константина Симонова с читателями состоялась в Военно-политической академии имени В.И. Ленина. Обычно гости нашего клуба «Журналист», в правлении которого я тогда состоял, приходили к нам исключительно в часы лекционных занятий, поскольку наши общения во многом носили характер учебного процесса. Для Симонова было сделано исключение. Мы его попросили выступить как раз после занятий, потому что уж больно много людей изъявили желание его послушать. В результате, в самом большом лекционном зале дома на Садово-Кудринской собралось около трёхсот человек. Пришли не только преподаватели и слушатели академии, но и журналисты многих столичных военных изданий. О таких переполненных залах обычно говорят: яблоку негде упасть.

Здесь следует отметить, что поэтический «блок вопросов» для писателя мы сформулировали вокруг его малоизвестной довоенной поэзии во времена Халхин-Гола и таких стихотворений, как «Жди меня», «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», «Песня военных корреспондентов». Константин Михайлович наотрез отказался обсуждать эти стихи, сказав, что они всем известны и поэтому нет смысла вокруг них «городить какой-то огород». А вот стихотворение «Убей его» достойно обсуждения в профессиональной аудитории именно в силу своей необычности. И вот что буквально было им сказано на встрече: «…По поводу ненависти здесь Ларик Фомиченко (Илларион Яковлевич, многолетний товарищ Симонова, выступавший на нашей встрече - М.З.) очень горячо и правильно говорил. Понимаете, наверное, без этого чувства невозможно было прожить журналистам четыре года на войне, видеть Харьковский процесс, Майданек, Освенцим, видеть повседневно то одно, то другое злодейство.

Это вовсе не значит, что у меня, например, была такая зоологическая ненависть к каждому немцу. Не было такого чувства, что каждый из них - негодяй, мерзавец. Но у меня было ощущение ненависти к этой силе, к этим захватчикам!

У меня не было желания наносить национальные оскорбления немцам, говорить, что они вонючие. Такого в моей терминологии вы не встретите, хотя многие наши бойцы так полагали. Но я написал: сколько раз встретишь, столько раз убей его, раз он пришел. В стихотворении есть такое: он хочет, его вина, так хотел он, его вина. Пусть горит его дом, а не твой! Вот смысл в чем! Он хотел, он! Ну, пусть гибнет, другого выхода нет. Не он - тебя, так ты - его. (Имелись в виду знаменитые строки: «Так убей фашиста, чтоб он,/ А не ты на земле лежал,/ Не в твоем дому чтобы стон,/ А в его по мертвым стоял./ Так хотел он, его вина,—/ Пусть горит его дом, а не твой,/ И пускай не твоя жена,/ А его пусть будет вдовой./ Пусть исплачется не твоя,/ А его родившая мать,/ Не твоя, а его семья/ Понапрасну пусть будет ждать./ Так убей же хоть одного!/ Так убей же его скорей!/ Сколько раз увидишь его,/ Столько раз его и убей!» - М.З.).

А факты неоправданной жестокости к пленным, с которыми иногда сталкивался, я не принимал. Хотя никогда не стеснялся стихов «Убей его». И когда мне на одном поэтическом вечере сказали, что не надо бы читать эти стихи. Здесь, мол, много демократических немцев, я ответил: если они демократические немцы - поймут, а если не поймут – значит, они не демократические (смех, аплодисменты). Так называемые «сторонники мира» сперва снимали у меня в двух изданиях это стихотворение. Но в третьем, я сам, как сторонник мира, не дал этого сделать. В двух книгах меня удалось преодолеть, а дальше не пошло. Вот так.

А как я пришёл в поэзию? Работал я и учился в вечернем рабочем литературном университете. Последних два курса он стал дневной. Я бросил работу токаря и механика. Зубы несколько пришлось положить на полку. И я начал прирабатывать тем, что писал, в особенности, на последнем курсе литинститута, статьи в «Литературную газету». Если вы заглянете в 38-й год, там в комплекте можно обнаружить ряд моих статей на литературные темы, главным образом, на темы поэзии. Не могу сказать, что они были сильно квалифицированно написанные. Зато довольно занозисто по молодости моих лет. Вот так я приобрел первый журналистский, а заодно и поэтический опыт, начав от обратного – с критики поэзии. Потом продолжал учиться, хотел даже кончить аспирантуру.

Когда попал на Халхин-Гол, думал, что там уж точно стану журналистом. Но прибыл я туда довольно поздно, к концу событий. Ортенберг, тогда редактор газеты «Героическая красноармейская», имел предостаточно способных писателей-прозаиков. Поэтому он меня засадил за стихи, запретив писать что-либо в других жанрах. Они имеются в большом количестве в комплекте «Героической». Высоким качеством не отличаются, но в основе каждого лежит подлинный факт. Я недавно просматривал газету. Там стихи, которых я никогда в книги не включал и не включу. Кроме, может быть, одного, максимум, двух.

Не скажу, что это был лучший мой поэтический опыт. Его я приобрел потом в «Красноармейской правде», в «Известиях», в «Красной звезде» уже в первый год войны.

И отказался от стихотворных рассказов. Видимо, навсегда. Это не мой жанр. Единственное, что врубилось в память - это «Сын артиллериста». Его я написал за день, одним махом. В основе лежит подлинная история. Так что это в какой-то мере журналистская, а не поэтическая работа. А в продолжение всей войны я писал стихи, в основном, только для себя, для собственной души».

Теперь читателям станет понятно, почему я сказал Симонову, что да, конечно же, стихотворение «Убей его» было очень важное и нужное в той, конкретной исторической обстановке.

Миллионам людей, которые, образно говоря, отложили серпы и молоты и взялись за винтовки, нужно было научиться ненависти. Тем более, что мы к немцам её элементарно не испытывали.

«Но, согласитесь, Константин Михайлович, что «Убей его» - в конечном итоге, всего лишь талантливо сделанная агитка, а «Жди меня» - стихотворение гениальное. Однако вы отказались о нём говорить. Не находите тут некоторой нестыковки, противоречия?» - удивился я. «Нет, не нахожу. Оно пришлось многим людям по душе именно потому, что было написано для души моей собственной, о чём я вам и говорил. И больше к этому не будем возвращаться» - «Скажите, а почему у вас – «жёлтые дожди»? – «Бог его знает. Так написалось».

На прощание я попросил Симонова подписать три книги для девчат, которые стенографировали и печатали для меня материалы конференции. (К слову, на той памятной встрече Симонов подписал добрую сотню своих книг). На том мы и расстались.

В ту пору я не знал ещё следующего воспоминания самого поэта: «Наша “Красная звезда” помещалась тогда в том же самом здании, что и “Правда” и “Комсомолка”. После возвращения из Феодосии я встретился в редакционном коридоре с редактором “Правды” (Пётр Николаевич Поспелов главный редактор «Правды» 1940-1949 гг. – М.З.). И он повел меня к себе в кабинет попить чаю. Говорил при этом, что за последнее время в “Правде” маловато стихов. Спросил, нет ли у меня чего-нибудь подходящего. Я сначала ответил, что нет. «А мне товарищи говорили, будто вы недавно тут что-то читали» - «Вообще-то есть, — сказал я. — Но это стихи не для газеты. И уж во всяком случае, не для “Правды”» - «А почему не для “Правды”? Может быть, как раз для “Правды”.

И я, немножко поколебавшись, прочел Поспелову невзятое в “Красную звезду” Давидом Ортенбергом “Жди меня”. Когда я дочитал до конца, Поспелов вскочил с кресла, глубоко засунул руки в карманы синего ватника и забегал взад и вперед по своему холодному кабинету. «А что? По-моему, хорошие стихи, — сказал он. — Давайте напечатаем в “Правде”. Почему бы нет? Только вот у вас там есть строчка “желтые дожди”... Ну-ка, повторите мне эту строчку».

Я повторил: “Жди, когда наводят грусть/ Желтые дожди...» – «Почему “желтые”? — спросил Поспелов. Мне было трудно логически объяснить ему, почему “желтые”. Наверное, хотел выразить этим словом свою тоску.

Поспелов еще немножко походил взад и вперед по кабинету и позвонил Ярославскому. Пришел седоусый Емельян Михайлович Ярославский в зябко накинутой на плечи шубе. «Прочитайте, пожалуйста, стихи Емельяну Михайловичу», — сказал Поспелов. Я еще раз прочел свое “Жди меня”. Ярославский выслушал стихи и сказал: «По-моему, хорошо». - «А вот как вам кажется, Емельян Михайлович, эти “желтые дожди”... Почему они желтые? — спросил Поспелов. — А очень просто, — сказал Ярославский. — Разве вы не замечали, что дожди бывают разного цвета? Бывают и желтые, когда почвы желтые».

Не знаю, как вам, читатель, а для меня толкование Ярославского мало что проясняет. Тем более, что я смолоду помнил есенинское: «Проскакал на розовом коне». А уж картина «Красный конь» Петрова-Водкина и подавно знакома каждому хорошему школьнику. Так что, даже интересуясь у Симонова тем, на чём споткнулся академик Поспелов, я вовсе не рассчитывал на то, что поэтический образ будет мне, как говорится, автором разжёван и в рот положен. Настоящая поэзия линейной житейской логикой не поверяется, как и вера. Так что теперь, много лет спустя, можно признаться в собственной неуклюжей «хохлацкой хитрости». Но что было, то было: мне просто хотелось поговорить с Константином Михайловичем о его лучшем, действительно гениальном стихотворении, что по счастью я тогда уже понимал. И вряд ли можно меня за это судить строго. Думалось, что сумею его разговорить. Не получилось. Не сказать, чтобы Симонов резко свернул наше общение, но ни о чём более существенном мы уже не поговорили. «Жди меня» на самом деле было слишком уж личным для Константина Михайловича. Понял я это с возрастом, но ещё более тогда, когда близко познакомился с Машей - Марией Кирилловной (настоящее имя писателя Кирилл) – дочерью Симонова и Валентины Серовой. Но это уже другая история…

Произведений о войне мир знает много. В конце концов, «Илиада» Гомера, чем не военное? Войну, как наивысшее напряжение физических, духовных и нравственных сил человека блестяще описывали и военные корреспонденты.

Такие, как Редьярд Киплинг, Уинстон Черчилль, Александр Серафимович, Эрнест Хемингуэй, Михаил Кольцов, Илья Эренбург, Василий Гроссман. Однако стихотворение «Жди меня» как было, так и остаётся непревзойдённым. И это при всём том, что Великая Отечественная война оставила нам безбрежный материк фронтовой поэзии, где «свою ниву» обрабатывали тысячи блестящих, высокоодарённых поэтов, включая и моего любимого Владимира Высоцкого, чью биографию война лишь слегка опалила.

Около сотни из поэтов не вернулись из боя. Бессмертен подвиг Мусы Джалиля, не сложившего своего оружия – поэтического слова – в гитлеровском застенке. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Как и Борису Котову, погибшему в боях при форсировании Днепра. Как Хусену Андрухаеву, - окружённый гитлеровцами, он подорвал себя связкой гранат. Под Ленинградом пал смертью храбрых Всеволод Багрицкий, под Смоленском - Борис Богатков и Николай Майоров, под Киевом - Борис Лапин, под Сталинградом - Михаил Кульчицкий. Геройски погибли Мирза Геловани и Татул Гурян, Павел Коган и Султан Джура, Георгий Суворов и Микола Сурначёв. На долгих вёрстах до самого Берлина разбросаны могилы замечательных поэтов: В. Авдрущенко, А. Артёмова, В. Афанасьева, Е. Березницкого, Л. Вилкомира, А. Гаврилюка, К. Герасименко, З. Городисского, Д. Джамгырчиева, В. Занадворова, Ю. Инге, Х. Калоева, Д. Каневского, Ф. Карима, Л. Квициниа, А. Копштейна, Б. Кострова, А. Крайского, В. Кубанёва, А. Лебедева, И. Ливертовского, В. Лободы, В. Наумова, Е. Нежинцева, П. Незнамова, Н. Овсянникова, Н. Отрады, Э. Подаревского, И. Пулькина, Л. Розенберга, С. Росина, Ю. Севрука, Б. Смоленского, С. Спирта, В. Стрельченко, М. Троицкого, Д. Турусбекова, И. Уткина, Г. Ушакова, И. Фёдорова, Ю. Черкасского, В. Чугунова, Л. Шершера, Е. Ширмана, М. Шпака, М. Элебаева, К. Эсенкоджаева, А. Ясного.

Витаутас Монтвила, Али Шогенцуков и Дмитрй Вакаров замучены в концлагерях…

Ни одна страна не дала человечеству такой огромной военной поэзии, какую явил Советский Союз. В той же гитлеровской Германии даже близко ничего подобного не наблюдалось. За всю войну – ни одного мало-мальски стоящего поэта!

Хотя кому неизвестен тот факт, что многие наши отечественные поэты, и первые среди них – Пушкин и Лермонтов – учились у Гёте, Шиллера, Гейне, Байрона… И сегодня, когда некоторые российские либералы «не видят разницы между тоталитаризмом Гитлера и Сталина», по-человечески становится их жалко: они никогда не способны восхититься великой галактикой советской военной поэзии, где самая яркая звезда – стихотворение «Жди меня».

Михаил Захарчук

09.12.2011 | 14:46

Специально для Столетия

Тэги: "жди, <<убей, вов, вов,вмв, его>>, жзл, история, константин, литература,журналистика, любознательный, меня", мировой, симонов, ссылка, стихотворение

Ученые нашли связь между резкими изменениями климата и скачками в эволюции 2011-12-07 23:51:50

Власти.нет

+ развернуть текст сохранённая копия

Власти.нет

Тэги: academy, national, proceed, science, биология,психология,социология, вселенный, глобальный, изменение, климат, любознательный, наука, новость, палеонтология, природа,фауна,флора,земля,, резкий, скачка, технология,естествознание, человек, человек,его, эволюция

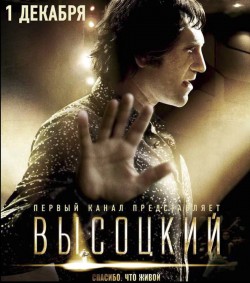

Высоцкий. Обидно, не живой.Новый фильм: прорыв в суперсовременный кинематограф, триумф компьютерных технологий? Или гламурный блеф? 2011-12-07 22:03:12

... огромное впечатление произвели его поручик Бруснецов, фон ... , жаловались на его беспрестанные крики, ...

+ развернуть текст сохранённая копия

stoletie.ru/print.php?ID=112932

Новый фильм: прорыв в суперсовременный кинематограф, триумф компьютерных технологий? Или гламурный блеф?

Рекламная кампания, проведённая Первым каналом беспрецедентно агрессивно и изобретательно, конечно, интригует и привлекает внимание к фильму, но и завышенные ожидания неминуемо приводят к большему разочарованию.

Силиконовое сердце

Очень хороша Оксана Акиньшина, нет сомнений в том, что её героиня самозабвенно, жертвенно любит Высоцкого. Но в фильме нет её возлюбленного, есть обозначение, классно сделанная посмертная маска, надетая на лицо живого актёра, – что-либо играть в ней крайне затруднительно, главное – оставаться внешне похожим. Как другим участникам этого киноэксперимента партнёрствовать с маской, как, в конце концов, артистке целоваться с муляжом? Право, какой-то извращённо безопасный секс.

Сыграть Высоцкого невозможно, говорят продюсеры Первого канала (Брежнева, Фурцеву, Олега Ефремова почему-то не возбраняется), потому моделируется силиконовый гомункул, который ввиду отсутствия естественной жестикуляции и мимики актёрски проигрывает всем.

Впрочем, Высоцкий в фильме не главный герой. Главнее или ярче полковники КГБ (Андрей Смоляков и Владимир Ильин), администратор Фридман (Дмитрий Астрахан) и «друзья» в исполнении Андрея Панина, Ивана Урганта и Максима Леонидова. И только потому, что они какие-никакие, но живые. Удивительно также, что из богатой приключениями жизни Владимира Семёновича выбран эпизод, может быть, самый драматичный (исключая последние страшные недели), но препарирован он так, как будто умер не только Высоцкий, но и все, кто знал его.

От себя

Я «врубился» в Высоцкого лет в 12, поначалу только в его песни, которые мне дал послушать старший брат, потом в фильмы и спектакли – после «Вертикали» огромное впечатление произвели его поручик Бруснецов, фон Корен, в театре – Хлопуша, Галилей… На «Гамлета» стоял ночь, и удалось вырвать два билета, несмотря на происки билетных жуков, которые тогда во главе с будущим олигархом Фридманом «держали» очередь (звонкая фамилия узбекскому администратору в фильме дана, видимо, неспроста). Главное впечатление от спектакля – не режиссура Любимова и сценография Боровского, а эффект присутствия… Высоцкого.

После поступления в Школу-студию МХАТ довелось познакомиться и увидеть Владимира Семёновича близко, он приходил к нам на курс. Наш мастер Виктор Карлович Монюков, «гений набора», когда-то в юном, невысоком, некрасивом абитуриенте разглядел Артиста… Впечатление от первой встречи с ним было радостным и светлым – дело не столько в обаянии таланта, в Школе-студии мы ежедневно видели актёров не менее тогда знаменитых (Евстигнеева, Ефремова, Мягкова…), но тут кроме юмора и изумительного дара товарищеского общения были песни. Хоть один раз услышав их живьём, какие угодно изощрённые исполнения эпигонами воспринимаешь как пошлость.

Через два года он приехал на юбилей Школы-студии… Его долго ждали, наконец, по взрыву аплодисментов у входа в студию стало понятно, что приехал. Уже выступавшим перед всем студенческо-преподавательским составом именитым выпускникам пришлось остановиться. Сопровождаемый большой свитой друзей и растущим, несколько угрожающим гулом восторга студентов он преодолел длинный переход от вестибюля студии до кинозала…

Впечатление было совсем другим – страшным. Высоцкий начал со слов благодарности педагогам студии, всех вспомнил поимённо, по имени-отчеству.

Говорил замечательно, нежно, но лицо – какое-то незнакомое, пепельное, отгоревшее. Пел он на последней грани отчаяния, с таким «гибельным восторгом», что стало понятно – совсем недалеко до «полной гибели всерьёз».

Вскоре прошелестели слухи об обострении «болезни» (про то, что он с 75-го года сидел на игле, тогда почти никто не знал), а потом – известие о смерти и – первая многотысячная несанкционированная демонстрация в Москве в день похорон на Таганской площади…

Интрига

Понятно, что не обойтись без вымысла в интерпретации реальной бухарской истории, однако в том, что придумали сценаристы, столько маленьких неправд и большой спекуляции…

Жульничество рядовых администраторов, организующих концерты тогдашних звёзд (Магомаева, Хазанова, Толкуновой…), расследовали высшие чины КГБ? Бред. Подобные правонарушения в СССР – епархия ОБХСС, милиции, но не КГБ, с которым у Высоцкого проблем давно не было. Много ездили за рубеж Козаков, Миронов и другие, про которых известно, что они «сотрудничали» (но кто бросит в них камень?). А у Высоцкого был открытый загранпаспорт (жена – иностранка, мировая звезда, член компартии Франции, друг СССР), к тому же такой сумасшедший уровень любви на всех уровнях в стране, что вербовать его, шантажируя (тем более любимой девушкой) – глупость. Однако на ней построен сюжет фильма.

Итак, «кровавое узбекское КГБ» на самом высшем уровне «разрабатывает» мелких жуликов, которые продают билетов гораздо больше, чем показывают (излишки-корешки жгут), и потому могут приглашать звёзд-первачей на «чёс» (обычно на неделю по пять концертов в день), платить им по 200 и более рублей за одно выступление и «зарабатывать» самим.

У Высоцкого, точнее, у его администраторов были проблемы с милицией после поездки в Ижевск 1978 года, однако никого из своих друзей он в обиду не дал. Но сценаристы перенесли криминал в Бухару и придумали бесчеловечно завербованного кровавой гэбнёй администратора Фридмана.

Он согласился «сдать» любого гастролёра, а им совершенно случайно становится Высоцкий. Чему сатрапы очень обрадовались. Ещё больше тому, что к нему в Бухару из Москвы возлюбленная повезла «лекарство», коробку с ампулами наркотиков. Следующий фальшивый поворот «триллера»: ей удалось в Москве сесть на военный самолёт (!), лубянские ищейки потеряли её и нашли только тогда, когда по дороге в Бухару героиню пытается насиловать похотливый узбек-таксист… Кстати, удивительно, почему другой узбек (врач «скорой») не дал (продал) ампулу «заболевшему» артисту? Вообще в смысле наркоты и коррупции Узбекистан был самой «продвинутой» республикой СССР, наркотики там были более чем доступны. Но для «интриги» нужна наркокурьерша из Москвы, везущая «лекарство» великому барду, гонимому тоталитарным режимом.

Друзья, «друзья»…

Отдельный вред фильма заключается в том, что врагами Высоцкого представлены кто угодно: корыстные «друзья», коварные спецслужбы, но не его в прямом смысле пагубная страсть к наркотикам. В фильме это – на полном серьёзе спасительное лекарство, которого несчастного больного лишают вурдалаки КГБ. В советское время проблема наркотиков возникла только после Афганистана, наркозависимостью при Высоцком страдали единицы, большей частью «заразившиеся» ею за рубежом.

Создателям фильма не важно, почему Высоцкий с алкоголя пересел на иглу, как боролся с этой убийственной зависимостью, почему не победил её, какую роль в борьбе играли верные друзья и «друзья», «делавшие бабки» на нём…

У бухарской истории ведь есть реальные прототипы. Сева, персонаж Ивана Урганта (сколько он ни снимается в кино, но выйти из образа лучезарного гламурного телепофигиста никак не удаётся), в парике и с усами внешне наиболее похож на администратора Таганки Валерия Янкловича (запомнился как исполнитель роли администратора Большого театра в «Месте встречи»), который был в этой поездке, и на известного режиссёра Ивана Дыховичного, которого там не было.

Но реальный прототип Севы – покойный актёр Всеволод Абдулов, так же, как Янклович, и «личный врач» Высоцкого Анатолий Федотов жизнью доказали, что они ему были верными друзьями. Абдулова я хорошо знал (в 75-м он помогал мне готовиться к поступлению в Школу-студию МХАТ). Сцена, в которой Сева (Ургант) пытается на концерте подменить заболевшего Высоцкого, либо недоиграна, либо неправильно срежиссирована, реальный Сева не слезу бы пускал по поводу того, что его начал освистывать зал, не себя бы жалел, а продолжал бы до последнего прикрывать друга. В Бухаре его удалось спасти именно потому, что рядом были друзья.

В фильме же – друзья в кавычках. А настоящий друг-победитель – Иуда-администратор, который (чувствуя перемену ситуации) вдруг признаётся Володе в предательстве, на глазах сотрудников КГБ демонстративно сжигает вещественные доказательства и отважно хамит полковнику.

После чего злокозненный персонаж Смолякова тоже внезапно перевоспитывается, отпускает возлюбленную Высоцкого, а потом рвёт весь компромат на глазах куратора из Москвы – ну надо же как-то выпутываться из нагромождений сценарного креатива. К тому же в таком финале чувствуется актуальный бонус для показа фильма правительству – среди кагэбэшников тоже были приличные люди.

На поверхности незамысловатый итог трагического испытания заглавного героя – вышел из комы благодаря тому, что в последний момент вспомнил своих сыновей, потом выручил друзей и спас души окружающих людей, даже подонка-администратора и прожжённого гэбиста. И как награда за пережитое в самолёте на коленке рождаются стихи…

Подмена

Продюсерам важнее сохранить тайну, раздуть интригу из того, кто играл роль Высоцкого, чем приблизиться к пониманию тайны его самого. Катастрофы последнего года…

Пик славы, нервная перегрузка – закончились съёмки «Места встречи» и «Маленьких трагедий»; к старым надрывам-обидам прибавились новые; всё более удручало отсутствие официального признания, неприятие «настоящими поэтами» и лютая зависть коллег по театру; разрывали противоречия, любовная драма (любил, хотел даже венчаться с Оксаной, но Марину Влади оставить не мог); но главное: совсем измучили ломки, надо лечиться, уйти из театра, но тут гастроли в Польшу – не смог отказать Любимову; попытка заняться кинорежиссурой («Зелёный фургон») провалилась; долги, долги, потому последние концерты из последних сил; песни для «Кинопанорамы» записал, а на запись самой программы, посвящённой «Месту встречи», приехать уже не смог; вместе с почти бухарской жарой в Москву пришла Олимпиада, контроль за «лекарствами» усилился, «помогать» «друзьям» стало крайне трудно, перманентная ломка непереносима, пришлось вернуться к алкоголю – ещё хуже; соседи, ранее боготворившие Высоцкого, жаловались на его беспрестанные крики, метания, стоны, слышные даже на улице; судьбы свершался приговор… «Не помогли мне ни Верка, ни водка… лечь бы на дно, как подводная лодка… нет, ребята, всё не так… пропадаю, пропадаю… в гости к Богу не бывает опозданий… так что ж там ангелы поют такими злыми голосами…»

Сломался сильный человек, мужик, символ 60–70-х… Вскрытия не делали, так что до конца непонятно, от чего конкретно умер Высоцкий.

Близкое окружение восприняло его уход с облегчением – так ужасно он мучился и мучил других в последние дни…

Страшно перечитывать хронику ухода

Фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» основан на подменах, настоящие конфликты замещены фальшивыми, настоящие страсти – муляжами страстей, что особенно заметно на фоне некоторых сердечных сцен, которые в фильме всё же есть. Нет главного – правды. Продюсеры Первого канала воспользовались Высоцким, как когда-то бессовестно им пользовались некоторые «друзья».

И убили его ещё раз.

Александр Кондрашов

07.12.2011 | 14:59

По материалам «Литературной газеты»

Тэги: "высоцкий", "высоцкий.спасибо, бедствие, биология,психология,социология, блеф, владимир, высоцкий, гламурный, жзл, живой", канал, кино,театр, компьютерный, любознательный, музыка, первый, происшествие, рецензия, россия,ссср,русский, ссылка, технология, фильм, человек,его, язык

Главная / Главные темы / Тэг «его»

|

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

|