|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

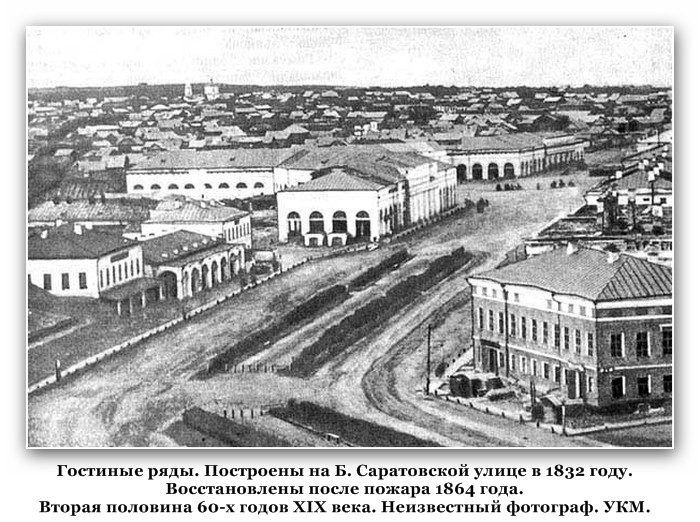

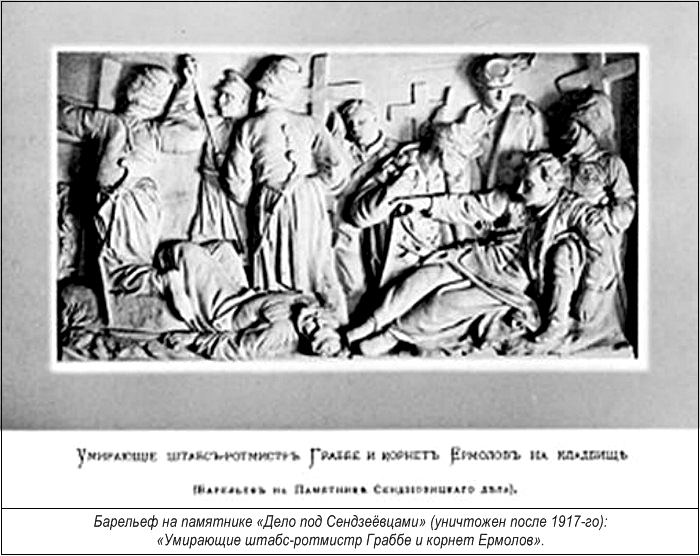

Сказ о великом Симбирском пожаре.2013-08-27 00:59:46... подобное в Российской империи случалось довольно часто ... плескануло из столицы империи таким вонючим ... + развернуть текст сохранённая копия  «Поджоги у нас делаются чем-то вроде мании, чем-то вроде препровождения времени. Недавно поймали одного поджигателя. У него спросили, что побудило его к поджогу: мщение, желание воровать? Он отвечал, что ни то, ни другое, а он поджег так, и сам не знает почему. Другой сам донёс на себя и на подобные вопросы отвечал таким же точно образом. Вот широкая натура! Однако ж, что это такое? Аксаков скажет, что это - великие силы великой национальности, не направленные как должно и потому проявляющие в себе преимущественно элементы разрушения. А в сущности, я думаю, это объясняется проще. Русский человек в настоящий момент не знает ни права, ни закона. Вся мораль его основана на случайном чувстве добродушия, которое, не будучи ни развито, ни утверждено ни на каком сознательном начале, иногда действует, а иногда заглушается другими, более дикими инстинктами. Единственною уздою его до сих пор был страх. Теперь страх этот снят с его души. Слабость существующей ещё над ним правительственной опеки такова, что он опеку эту в грош не ставит. Безнаказанность при полном отсутствии нравственных устоев подстрекает его к подвигам, которые он считает простым молодечеством, а нередко и корысть руководит им... Безнаказанность и «дешёвка» - вот где семя этой деморализации, которая свирепствует в нашем народе и превращает его в зверя, несмотря на его прекрасные способности и многие хорошие свойства». Никитенко А. В. Записки и дневник. 15.10.1864. Весть о сгоревшем граде Вторая половина августа 1864 года радовала петербуржцев нежаркими солнечными днями. Дачники ещё не вернулись на свои зимние квартиры, и по утрам в парадной части столицы было малолюдно, свежо и просторно от близкой большой воды и бледно-голубого безоблачного неба. Почти всё высшее руководство пребывало в эти погожие дни на отдыхе, но только не министр внутренних дел, граф Валуев, который помимо приёмных часов, имел доступ к государю в любое время, и сейчас направлялся в Царское Село, сидя в запряжённом четвернёй вороных рысаков элегантном экипаже и, несмотря на весёлое улыбающееся утро, поглядывал вокруг цепко и настороженно. Проезжая мимо восстановленных после гигантского пожара торговых рядов Апраксина двора, граф потянул ноздрями воздух и поморщился: ему почудилось, что из обгорелых строений, хотя они были обновлены масляной краской и побелкой, ощутимо несло застоявшимся запахом гари, который преследовал Петра Александровича с тех пор, когда начали полыхать торговые ряды на Неве и лесоторговые причалы. В последние месяцы больших пожаров в столице не случалось, но начали гореть города центральной России и Поволжья. Граф с неудовольствием глянул на портфель из крокодиловой кожи, который держал на коленях, и скорбно вздохнул. Опять ему придётся огорчить государя дурной вестью, а хорошей новости, чтобы подсластить пилюлю, у него не было, только свежий нумер «Колокола», изготовленный неугомонным поджигателем своей родины, давним лондонским сидельцем Александром Герценым. Караул на петербургской заставе приветствовал министра, стоя во фрунт возле полосатого шлагбаума. Граф милостиво кивнул служивым и откинулся на мягкую подушку сидения. Вчера, после театра, у графини был раут, и Петру Александровичу не удалось избежать, отговорившись делами, обязанностей гостеприимного хозяина, и он был вынужден выслушивать какое-то время глупейшие разговоры подружек жены, относительно недавно замиренного бунта в Польше. Раут затянулся далеко за полночь, граф не успел окунуться в сновидения, как явился дежурный чиновник и вручил ему воистину трагическое известие из Симбирска. Едва рассвело, как Петр Александрович был уже в своём кабинете на совещании, где с помощью опытных крючкотворов облёк телеграфные вопли симбирского губернатора Анисимова в форму, удобную для доведения его императорскому величеству. С некоторых пор после появления непримиримых нигилистов, кои всё более и более нагло звали Русь к топору, охрана в Царском Селе была усилена патрулями казаков-конвойцев, которые разъезжали по периметру царской ставки, и задерживали всякого, кто переступал невидимую границу запретной зоны. Экипаж Валуева был им хорошо знаком, как и страже на воротах, и министр без промедления проследовал ко дворцу, где был встречен дежурными служителями, препровождён в просторный холл, сбросил с плеч лёгкую летнюю перелину и вручил её, вместе с шёлковым цилиндром дворцовому лакею. Бухарская ковровая дорожка легко пружинила под ногами, когда он поднимался по лестнице, далее граф прошёл по коридору и очутился в государевой приёмной, оглядел себя в зеркале и шагнул в распахнутые перед ним двери царского кабинета. Александр Николаевич встретил своего министра изучающим взглядом и лёгкой улыбкой. - Надеюсь, Пётр Александрович, ты явился не за тем, чтобы испортить мне столь приятное утро? Валуев подошёл к низкому резному столику, положил на него портфель, щёлкнул застежкой и взял в руки сафьяновую папку для доклада. - Я слушаю, граф, - государь встал с кресла и подошёл к просторному окну, которое выходило в парк. - Есть отношение от главнокомандующего в Польше о возмещении обывателям части убытков, понесённых ими во время укрощения войсками недавнего бунта. Александр Николаевич подошёл к своему письменному столу и задумчиво вымолвил: - Беда с этой Польшей. Я всё чаще начинаю думать, что моя прабабка оплошала, соблазнившись поучаствовать в её разделе вместе с Пруссией и Австрией. Но тогда вряд ли кто мог предположить, что с частью Польши мы получим неисчислимое множество смутьянов и крамольников. Сейчас с этим наследством не развязаться так просто, - государь поморщился. - Я должен помнить о европейском равновесии. Неосторожность в этом вопросе может нарушить мир в Европе, а он после Крымской беды весьма необходим. - Выплата денежных компенсаций позволит хотя бы на время поддержать в Царстве Польском русскую партию, - ловко ввернул министр. - Нужно отнестись к решению этого вопроса взвешено, - шевельнул усами Александр Николаевич. - Наш либерализм не должен простираться на явных преступников, а многие из поляков - пламенные пособники нигилистов и поджигателей. - Так точно, ваше величество, - поспешно согласился Валуев и огорчённо, с виноватым видом, посмотрел на царя. - Ночью, по телеграфу было доставлено сообщение об ужасном доселе невиданном пожаре в Симбирске. Начальник губернии сообщает, что выгорела самая лучшая часть города: соборы, присутственные места, гимназия, торговые ряды, жилые дома, словом, всё... - Что, опять поджоги? - слегка дрогнувшим голосом вопросил государь замершего в почтительном ожидании министра. Пётр Александрович скорбно вздохнул, развёл руками и потупился, дескать, неисповедимы пути господни, который попустил выпустить на Россию столь много «красных петухов». Начиная с 1862 года, пожары из бытового явления превратились в вопрос первостепенной политической важности. Началось всё с Петербурга, сейчас столицу несчастья вроде бы обходят стороной, но запылали города коренной России. Царя угнетало то, что ни в одном случае не были обнаружены виновники поджогов, а это вызывало в народе уйму самых диких слухов, произошли случаи самосудов над невинными людьми, русское море, конечно, эти события не покачнули, но всё-таки слегка взморщили. Появились недовольные из студентов, масло в огонь подливал своим «Колоколом» Герцен, совсем неожиданно восстала Польша, и Европа привычно оскалилась на Россию. Александр Николаевич был памятлив, и ему не составило большого труда вернуться мысленно в Симбирск, который он посетил, будучи наследником, в 1837 году, во время путешествия по России. На засвияжской стороне, при въезде на мост, державный поезд встретила толпа почтительно склонённых долу симбирян. Лучшие люди губернии, во главе с губернатором Хомутовым, преподнесли пышный каравай, наследник отломил кусочек хлеба, обмакнул в солонку и вкусил, совершив тем самым символический акт единения с народом. «А ведь с той поры прошло почти тридцать лет», - подумал Александр Николаевич, уже почти готовый объявить Валуеву своё резюме по симбирскому пожару, но что-то мешало ему это сделать, потому что, кроме хлеба - соли, в Симбирске произошло и нечто особенное, о чём он всё-таки вспомнил. После посещения выстроенного попечением симбирян всех сословий величественного собора, где наследника приветствовал преосвященный Анатолий, епископ Симбирский и Сызранский, царственный гость осмотрел город и направился на устроенную по случаю его приезда промышленную выставку. Сопровождал его, конечно, начальник губернии, который так усердно опекал Александра Николаевича, что наступил на ногу воспитателю наследника Жуковскому, отчего тот вскликнул, и это заставило общество вздрогнуть и смутиться происшествием, а гость оживился и, оглядываясь вокруг, нечаянно заметил, что дюжие полицейские прячут за своими широкими спинами какого- то оборванца, которому эта опека служивых явно не нравилась. - Это наш блаженный Андрей, - заметив взгляд цесаревича, смущённо доложил Хомутов. - Чем же он стал известен? - По общему согласному мнению горожан, Андрей Ильич спасает город от пожаров! - Даже так! - удивился цесаревич. - Тогда это действительно незаурядная личность. Жить в деревянном царстве и не гореть - это чудо! Он задумался над тем, чем одарить юродивого, и ему на помощь пришёл хозяин палатки с хлебным товаром, возле которой и случилась заминка. Мещанин с поклоном подал на серебряном подносе ситный калач. Царский подарок пришёлся Андрею Ильичу по душе, и он, размахивая им, побежал мимо выставочных рядов. - В сообщении о поджогах ничего нет, - сказал Валуев. - Но как дыма без огня не бывает, так и пожара без причины. Я думаю послать в Симбирск твёрдого в убеждениях следователя, чтобы он отыскал виновных и утишил народ. - Направь генерал - адъютанта Врангеля, - решил государь. - Он, правда, слегка прямолинеен в своих действиях, но это расследованию не повредит. Там сейчас в оба глаза надо глядеть, чтобы не было волнений. И обязательно укажи ему, чтобы он не прошёл мимо польского следа. В Петербург Пётр Александрович возвращался весьма довольный тем, что сумел донести до государя весть о несчастии с тактом, подобающим государственному сановнику высшего ранга. Скоро в его кабинете появился Врангель, который воспринял посылку в Поволжье как важное государственное задание, и отбыл вечерним поездом в Москву, в сопровождении всего нескольких помощников. - Будьте тверды в своём стремлении разоблачить и арестовать поджигателей. Его величество весьма надеется на успех вашей экспедиции, - напутствовал Валуев чиновника. - Я пребываю граф, в полной уверенности, что злоумышленники будут в ближайшее время мной схвачены и преданы скорой и беспощадной расправе, - ответил Врангель. На следующий день министр внутренних дел получил из Симбирска новое более пространное донесение губернатора Анисимова. Чуда не произошло: город, дворянская столица Поволжья, был действительно выжжен, начальник губернии и обыватели в поджогах обвиняют поляков. Произошло несколько попыток учинить над ними самосуд, в результате народ избил нескольких офицеров Самарского полка, а одного растерзал до смерти. Это сообщение не было срочным, чтобы его немедленно доносить государю, подобное в Российской империи случалось довольно часто. Однако на него надо было реагировать, и граф Валуев отправил вдогонку за Врангелем, ему в помощь, ещё несколько чиновников и среди них - флигель-адъютанта Эссена и генерала Галлера. «Красные петухи» над Невой Начало царствования Александра Второго было омрачено поражением России в Крымской войне, которая выявила экономическую и военную отсталость государства, где основное население - крестьяне, в своей подавляющей части, находились в подневольном состоянии по отношению к помещикам, царю и государству. Крепостное право сковывало развитие производительных сил страны, и 19 февраля 1861 года Александр II подписал великий освободительный акт, который через две недели был обнародован и вызвал неоднозначную реакцию всех сословий. Крестьяне были недовольны, их положение во многих случаях ухудшилось, помещики считали, что их ни за что, ни про что ограбили, лишив дармовой рабочей силы, разночинная интеллигенция требовала демократических свобод. И это брожение в обществе, взрывающееся крестьянским бунтами, чем-то было похоже на состояние современной России перестроечных лет. «Распалась цепь великая, - писал поэт либерал Н.Некрасов. - Распалась, расскочилася: одним концом - по барину, другим - по мужику». Как и сейчас, тогда, «разрыв цепи», большая гласность и открытая проповедь к насилию («Зовите Русь к топору!») привела к тому, что Петербург начала 1860-х годов, был разительно не похож на чиновно-чопорный стольный град николаевской эпохи. Студенчество, в котором было много выходцев из разночинной среды, гудело как улей, развороченный указами державной власти: в 1862 году было объявлено о начале военной реформы; министр внутренних дел П.Валуев предложил преобразовать Госсовет в представительское учреждение, стало быть, речь шла о конституции; осенью государь утверждает основные положения судебной реформы, подан на утверждение указ об отмене жестоких телесных наказаний (плетей, кошек, клейм, шпицрутены), изданы законы, ускоряющие крестьянский выкуп. Россия твёрдо вступила на путь демократических преобразований, казалось, она вот-вот встанет вровень с западными демократиями, но в этом же 1862 году начались печально знаменитые петербургские пожары, как огненная метафора будущих великих потрясений России. Горели дома, на Большой Охте выгорела солдатская слобода, торговые амбары, громадные штабеля дровяного леса, но самое тягостное впечатление на петербургских обывателей произвёл пожар на Апраксином дворе, который полностью уничтожил постройки обоих оптовых рынков (нечто вроде пресловутого Черкизона наших дней в Москве). 16 мая в Духов день, всё петербургское купечество традиционно собиралось в Летнем саду, происходил своеобразный смотр невест: купеческие девушки в сопровождении своих семей прогуливались по аллеям, а потенциальные женихи высматривали тех, кто им придётся по сердцу. Тут же сновали свахи, любопытствующие. Большинство лавок было закрыто. Пожар, по - видимому, начался сразу в нескольких местах. Лавки по преимуществу строились из дерева и быстро занялись огнём. Дул сильный ветер. Потоки пламени охватили весь квартал, барки на Неве, склад дров на углу Апраксина переулка и набережной. Огонь перенесся на другую сторону реки. Загорелись дома в Щербаковском и Графском переулках. Узнав о несчастье, купцы бросились спасать своё имущество. В Летнем саду образовалась давка, людей затаптывали насмерть. Извозчики заламывали за провоз до Невского невиданные суммы, с упавших на землю купчих воры под шумок срывали драгоценности. Да и на самом рынке грабёж шёл страшнейший. На тушение пожара был брошен гарнизон, мобилизованы все пожарные части. Но из-за сутолоки и отсутствия руководства всё было тщетно. К концу дня Апраксин двор представлял из себя гигантское пепелище, убытки составляли 60 миллионов рублей. Двадцать тысяч человек остались без куска хлеба. Этот грандиозный пожар совпал по времени с проявлением прокламации «Молодая Россия», которую написал московский студент Пётр Заичневский, весьма «поджигательного» свойства. В частности, там объявлялось, что «мы будем последовательнее... великих террористов 1793-го года, мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить больше крови, чем пролито якобинцами в 1790-х годах». Наш великий земляк В.И. Ленин в своей известной статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма», опираясь на воспоминания Л.Пантелеева, приводит «очень интересные факты о революционном возбуждении 1861-1862 гг. и полицейские реакции».[І] Владимир Ильич был как всегда, прямолинеен и беспощаден в своих выводах, хотя не имел для этого полностью обоснованных доказательств: «К началу 1862 года общественная атмосфера была до крайности напряжена; малейшее обстоятельство могло резко толкнуть ход жизни в ту или иную сторону. Эту роль сыграли майские пожары 1862 года в Петербурге». В народе стали обвинять в поджогах студентов, и эти слухи повторялись газетами. Прокламацию «Молодой России», которая объявляла кровавую борьбу всему современному строю и оправдывала всякие средства, рассматривали как подтверждении слухов об умышленных поджогах. «Вслед за 28-ым мая в Петербурге было объявлено нечто вроде военного положения. Учрежденному особому комитету было поручено принятие чрезвычайных мер к охране столицы. Город был разделён на три участка, с военными губернаторами во главе. По делам о поджоге введён военно-полевой суд. Приостановлены на 8 месяцев «Современник» и «Русское слово», закрыт «День» Аксакова, объявлены суровые временные правила о печати (утверждённые ещё 12-го мая. т.е до пожаров. Следовательно, «ход жизни» резко направлялся в сторону реакции и независимо от пожаров, вопреки мнению г. Пантелеева), правила о надзоре за типографиями, последовали многочисленные аресты политического характера (Чернышевского, Н.Серно-Соловьевича, Рымаренко и др.), закрыты воскресные школы и народные читальни, затруднено разрешение публичных лекций в С.-Петербурге, закрыто 2-ое отделение при Литературном фонде, закрыт даже Шахматный клуб. Следственная комиссия не открыла никакой связи пожаров с политикой. Член комиссии, Столбовский, рассказывал г. Пантелееву, «как удалось ему в комиссии вывести на свежую воду главных лжесвидетелей, которые кажется, были просто орудием полицейских агентов». Итак, есть очень веское основание думать, что слухи о студентах - поджигателях распускала полиция. Гнуснейшее эксплуатирование народной темноты для клеветы на революционеров и протестантов было, значит, в ходу и в самый разгар «эпохи великих реформ». К студентам поджигателям людская молва скоро причислит поляков, но либералы будут всё громче, всё настырней кричать, что не обошлось в этом «огненном деле» без полиции, которая причастна к поджогам с тем, чтобы бросить тень на прогрессивно - демократическую общественность. Это вопли своей несуразностью задели писателя Н.Лескова, и он в газете «Северная пчела» выступил с передовой статьёй, в которой потребовал от полиции или опровергнуть порочащие её слухи, или обнаружить реальных виновников и примерно наказать их. В накалённой обстановке тех лет статья была сочтена так называемыми передовыми демократическими кругами провокационной, а сам писатель был подвергнут остракизму. В судьбе Лескова с большой ясностью определилось, что демократическая публика по своей злобности в нападках и расплёскивании грязи не только не уступает консерваторам, но зачастую их превосходит. Слухи о причастности революционных кругов к поджогам были столь убедительными и распространёнными, что общественное мнение их вполне разделяло. Об этом говорит факт посещения Ф.Достоевским Чернышевского с целью уговорить последнего повлиять на «людей, которые сожгли толкучий рынок».[2] Сейчас, даже трудно представить насколько высоким был авторитет А.Герцена среди образованных слоёв русского общества. Какое - то время он правил мнениями людей, и несколько слов, напечатанных в «Колоколе», могли обрушить карьеру чиновника или журналиста, если последний рискнёт не согласиться с мнением заглавного эмигранта всея Руси. Судя по его книге воспоминаний «Былое и думы», эта роль Герцену нравилась, тем неожиданнее для него оказалось то, что его в Петербурге стали считать главным подстрекателем поджигателей. И как-то к Герцену явилась взволнованная посетительница: «Она вынула из кармана последний «Колокол» и прочла: «Что за огненная чаша страданий идёт мимо нас? Огонь ли это безумного разрушения, кара ли очищающим пламенем? Что довело людей до этого средства, и что эти люди?.. - Страшные, тёмные строки, ничего не говорящие против вас и ничего за вас. Верьте мне, оправдывайтесь - или вспомните мои слова: друзья ваши и сторонники ваши вас оставят». [3] Петербургские пожары, ставшие причиной ожесточенного противостояния демократов и консерваторов, приобрели политическое значение. Наэлектризованное печатной полемикой и слухами обывательское сознание стало воспринимать каждое известие о пожаре в России, как очередную вылазку поджигателей - нигилистов, к которым вскоре были причислены и поляки, потому, что в 1863 году вспыхнуло восстание в Польше, поддержанное Герценым, наглядно продемонстрировавшим всем своим почитателям, что для него вполне спорная идея свободы Польши гораздо ближе и дороже, чем умиротворение взбаламученной отменой крепостного рабства России. «Дворянское гнездо» на Венце В Симбирск чёрная весть о петербургских пожарах прилетела на газетных крыльях «Северной пчелы» - официоза министерства внутренних дел, которая доставлялась в губернскую канцелярию, а так же нескольким подписчикам, из числа консерваторов, чтобы они с газетой в руках, могли убедительно брюзжать по поводу либерализма реформы и пророчить, что всё это добром не кончится. После февраля 1861 года многое изменилось в России, и проницательные люди в провинции скоро могли убедиться, что из Петербурга благородному сословию добра ждать нечего, и все вести оттуда идут только во вред державному столпу - дворянству, а в граде Симбирске, именуемом «похвальным и славным», дворянство испокон веку было отборным и коренным. И вот дождались: зимой 1862 года плескануло из столицы империи таким вонючим дёгтем, что худо стало многим, кого уел в «Гудке» некий Ж.Свияжский, рифмоплёт и пасквилянт, в чьих ядовитых виршах симбиряне узрели руку и сноровку Митьки Минаева, который в «Губернской фотографии» вдоволь поизгалялся над почтенными гражданами. Но, как говориться, яблоко от яблони недалеко падает, его отец Дмитрий Иванович, как-то приютил в своём доме Чернышевского - будущего поджигателя всея Руси, от него и сынок его набрался либеральной гнили. И когда полыхнуло в Петербурге, проницательный симбирский обыватель вполне резонно рассудил, что Апраксин двор подожгли, стакнувшись с нигилистами и поляками, младший Минаев и адвокат Соколовский, два симбирских приятеля (см. Ж. Трофимов. Д.Д.Минаев. Саратов, 1989.) В Симбирске, небольшом по количеству жителей городе, обыватели знали друг друга в лицо, и каждый занимал отведённое ему место. Подобное положение существовало на протяжении 200-летней истории города, но с 1861 года в нём стали появляться совершенно новые персонажи. Ими стали, в первую очередь, ссыльные, их было в то время в губернии до ста человек, но жили они, в основном, по уездам. Недоверие обывателям внушали военные чины, среди которых было немало поляков, коих, в связи с восстанием в Царстве Польском, считали смутьянами, решившими досадить русским поджогами. Поэтому некоторые из симбирян, что жили не мнением официозной «Северной пчелы», а свои умом, знали, что петербургские пожары непременно распространятся по всей России, и иногда некто в дворянском клубе за картами вдруг задумчиво ронял: «А ведь у нас, господа, есть чему гореть». В ответ кто-нибудь из игроков, после некоторого молчания, покрыв карту, возглашал: «Ежели у нас полыхнет, так полыхнёт, Спаси господи!» И все перекладывали карты в левую руку, а правой осеняли себя спасительным крестным знамением, и какой-нибудь дворянин, из самых почтенных, подытоживал затянувшуюся мизансцену: - Симбирск не смогли спалить ни Стенька Разин, ни Пугачёв, и ни один город не имеет такого заступника как наш Андрей Ильич, пронесёт и на это раз: мы ничем Бога не прогневили.  С этим мнением был решительно не согласен Николай Мотовилов, богатый помещик, бывший совестный судья, блаженный собрат Андрея Ильича, служка Божьей матери и Серафимов, который обличал благородное сословие в масонской ереси и равнодушию к православию. Он возглашал свои обличения не только перед равными себе, но и обращался с докладными записками к императору Александру II: «...о главнейшей причине симбирского пожара, о коей великий старец Серафим ещё в 1832 году, в четверток на Светлую пасху, сказал, что она через реформы и декабристов заговором устраивается в России» .[4] Обличения Мотовилова не дошли до ушей власть придержащих, а в Симбирске, действительно, было чему гореть. Первые фотографии города, относящиеся к середине 19-го века, передают нам изображение Симбирска как скопление горючего материала: дома, заборы, прочие постройки были сплошь деревянными; в 1861 году всего 3021 деревянный жилой дом, 38 каменных зданий, в которых проживали чуть более 25 тыс. жителей. Город делился на три части: дворянскую (между Венцом и Большой Саратовской и улицами Панской, Лисиной, Покровской), торговую (постройки Ярмарочной площади и ближайших к ней улиц) и мещанскую (Волжское подгорье и окраинные улицы). Из-за деревянных построек и отсутствия водопровода Симбирск представлял собой лакомую добычу огню. Но чтобы случиться такому пожару, который произошёл в августе 1864 года, нужно было, чтобы все причины сошлись вместе. И первыми чёрными вестниками, что предвещали неминуемую беду, стали слухи о скорой огненной катастрофе, которая поразит Симбирск. Они начали множиться в обывательской среде, начиная с весны, и вполне возможно, что их распространяли злонамеренные люди. Сейчас об этом судить трудно, но после пожара эти слухи выглядели, как мрачные пророчества, скоро воплотившиеся в жуткую явь. Первые шквалы огненной бури Симбирская катастрофа, к счастью, была описана очевидцами, главнейшим из которых является Д. Ознобишин, пользующийся среди исследователей репутацией добросовестного повествователя. Сохранились свидетельства и других лиц, которые мы так же используем для того, чтобы придать нашему рассказу документальный характер. Подробности симбирского пожара поражают, и достаточно сказать правду, чтобы донести до читателей весь ужас случившегося. В России «шестидесятые годы 19-го века отличались необычайным сочетанием экстремальных явлений» [5], не миновавших и Симбирск: знойная удушающая жара, сменившая череду ливневых дождей, накрыла город как одеялом, по воспоминаниям очевидцев, летом 1864 года температура воздуха в городе достигла 40 градусов, «даже деревянные строения накалялись так, что был чувствителен особый... запах»[6], «стены домов были так горячи от солнечного накала, что нельзя было приложить к ним руки...».[7] Таким был и август 1864. Далее последуем за хронологией бедствия, обратившись к воспоминаниям очевидцев трагедии, сохранив стиль и язык повествования.  «13 августа, вспыхнул пожар на Дворцовой улице. Говорили, что какая-то старообрядка, Зеленчуха, вздумала варить варенье под навесом сеновала; случайно искра зажгла сено, и несколько домов купца Андреева сделались жертвою пламени. Загорелась городская дума, в правом крыле которой помещалась гражданская палата. Был в опасности и дом симбирского уездного предводителя дворянства В.П. Языкова. Но первую отстояла пожарная команда, явившаяся на помощь к ней во время, и присутствие на месте пожара гражданского губернатора. Второй отстоял каретник Голубков, подоспевший со своею пожарною трубою и рабочими. Древняя обитель спасского девичьяго монастыря... была в большой опасности. Спасли её на этот раз... молитвы инокинь, вышедших с образами навстречу к огню, и направление ветра в противоположную сторону. Стечение народа было необъятное, потому - что пожары в Симбирске дотоле, благодарение Богу, были в редкость. Последний припоминали назад тому за полгода: горел питейный дом на Панской улице, окружённый ветхими постройками, и, надо отдать честь пожарной команде, сгорел только один питейный со своею стереотипной вывескою «Распивочно и навынос». Настоящий пожар был, однако-ж не маленький: сгорело до девяти домов, и в числе их четыре каменные... Пожар этот замечателен по двум случаям: в числе погоревших домов был один, занимаемый квартирою исправляющего должность губернского прокурора; чиновники его не дали сгореть ничему из его имущества: всё было вынесено их похвальным усердием. Пример преданности к начальнику, нечасто встречаемый!.. Второй случай носит на себе отпечаток германского флегматизма. Хозяин одного горевшего дома, старик, родом немец, не приказал ничего выносить из него, запер все двери на ключ и в безмолвии смотрел, как пылало всё его последнее достояние...».[7] «Лишь после четырёх часов совместной борьбы пожарных и жителей города пожар, охвативший три дома, был ликвидирован». [8] «Наконец народная толпа разошлась. При ночной темноте дымились обгорелые остовы строений и обуглившиеся кучи имущества. В виду их поставлены были двое часовых, но вся пожарная команда разъехалась по частям своим... На пожарище не осталось ни одной трубы пожарной, ни одной бочки с водою!... И вот в самую полночь загорелись холодныя строения купцов Репьёва и Кирпичникова. Последний, симбирский городской голова, был в то время в отлучке, на нижегородской ярмарке. Но между тем ни бочки с водою, ни трубы пожарной под рукою! Ударили в набат. Пока приехали полицейские части, уже не холодныя строения, а два большие двухэтажные каменные дома пылали как бы для новой потехи зрителям. Оба дома сгорели по недостатку в воде и негодности пожарных труб: четыре из числа их сломались на этом пожаре. Так прошла ночь с 13 на 14 августа. После этого пожарные сделались осторожнее и оставались долее на местах погорелых. Магазин городского головы Кирпичникова с бриллиантовыми, золотыми и серебряными вещами, помещавшийся в особой от дома его палатке с каменным сводом, был спасён тем, что при начатии пожара окна его заложили кирпичом. К нему представлены были часовые; находились при нём и пожарная команда с жандармами. Последние были необходимы, чтобы воздержать пылкое усердие некоторых лиц, явившихся с железными ломами, будто-бы для спасения вещей, хранящихся в каменной палатке. И при этом втором пожаре никто не был забираем в полицию по подозрению в умышленном поджоге. Начальство было твёрдо убеждено, что пожар произошёл от неосторожности, что ветром раздуло тлевшияся кучи пожарища, и это было более чем правдоподобно. Народная молва утверждала, по какому-то предчувствию, противное, но на неё мало обращали внимания». [7] 15 августа в 9 часов вечера «вновь раздались крики: «пожар! пожар!», и быстро огромное зарево осветило весь город.... Горела Лосева улица, одна из самых людных частей города, за мостом или дамбою, где бывает базар, тесная, с деревянными сплошными постройками...»[7] Пожар начался со вспыхнувшего сеновала, за земляным мостом в Лосевой улице «и очень скоро, благодаря северному ветру, охватил почти всю восточную сторону улицы».[8] «Огонь шёл с чрезвычайной быстротой не только по ветру, который сначала дул с севера, но и против ветра...»[6], угрожая торговым рядам Ярмарочной площади.  Пожарные, горожане, буквально обессилив от двух предыдущих пожаров, все силы бросили на тушение и предотвращение нового пожара: «таким образом, несмотря на сплошную постройку всего этого квартала, на узкость самих улиц, заваленных имуществом..., пожар был остановлен в пределах квартала..., потеря рядов принесла бы городу значительные убытки от несостоявшейся ежегодной ярмарки. Именно поэтому усилия пожарных направлялись не столько на борьбу с огнём, сколько на локализацию очага пожара».[6] В этот день было полностью истреблено 10 домов: часть базара и гостиный двор, и все постройки, вплоть до Ярмарочной площади. «Утром 15 августа сильно дымилось ещё пожарище в Лосевой улице. Повещено было собраться всем домовладельцам в 6 часов вечера в градскую думу для совещания и принятия деятельных средств против пожара. Давно было нужно об этом подумать. Знойный день прошел, однако - ж, при совершенном безветрии спокойно. В 7 часов вечера собралось в Думу более 120 человек домовладельцев разных сословий. Спорили, голословили, каждый предлагал своё мнение, считая его лучшим. Но толку никакого не вышло, не пришли ни к какому результату. Наконец, положили избрать из среды себя двенадцать человек вроде депутатов и предоставить им обдумать средства, чтобы обезопасить город от дальнейших пожаров. На городскую полицию надеялись мало. Ещё более недоверия выказывалось к солдатским ночным патрулям, делающим обход по городу в ночное время. Предположено было, чтобы два или три домовладельца из людей благонадёжных были непременно присоединены к обходу по каждой части города. Высказаны были и другия требования, весьма практичныя, подлежащия немедленному выполнению, как-то: выписка новых благонадёжных пожарных труб, наёмка сотни рабочих постоянных для бытия на пожаре с баграми, топорами, вёдрами и проч., освещение города фонарями в тёмных улицах, запрещение ходить ночью по тротуарам, а только по средине улицы, увеличение платы водовозам. Собрание разошлось из думы, оставя в ней избранных в тот- же вечер депутатов, которые далеко за полночь все придуманныя ими предположения изложили на бумаге, чтобы представить к утреннему заседанию градской думы для окончательного их всеми вообще домовладельцами утверждения и подписи. Медлить было не время.  Августа 16 перед ранним обедом собрались все в градской думе, готовясь слушать предложения депутатов. День был тихий и знойный, как и предыдущие. В самый разгар заседания вошёл в залу гражданский губернатор. Его никем неожиданное появление всех удивило. Все встали с своих мест и окружили его в молчании. Он был в виц-мундире со звездою, как видели его на всех пожарах, дотоле бывших. Но бледное изнемождённое лицо его свидетельствовало, что много бессонных ночей проведено им было в душевной тревоге. Он хотел говорить стоя, физические силы ему изменили, и невольно должен он был присесть на скамью, стоящую у стены близ балкона, выходящего на дворцовую площадь. - «Извините меня, господа, - сказал он взволнованным голосом, - что я не могу стоя говорить с вами. Но мне нужно было Вас видеть и просить вашего содействия. Не буду распространяться о действиях здешней полиции: скудные средства ея вам известны. А второй пожар, бывший в городе, не оправдывает ея безпечности. Но теперь не время судить об этом. Нужна ваша деятельная помощь, и я уверен, что вы мне в ней не откажете, этого требует собственная ваша польза». Здесь он представил целый ряд мер, которыя могли бы быть спасительны в настоящем бедственном случае: наполнение огромных уличных чанов водою, холщёвые щиты для покрышки соседних к пожару строений и проч. Он говорил красноречиво и с убеждением. Все присутствующие признали меры, им предлагаемыя весьма полезными. Некоторые из них уже заранее были предусмотрены и представлены депутатами думы общему собранию домовладельцев, которые не скрыли от г. начальника губернии своего недоверия к солдатским ночным патрулям. Вскоре губернатор удалился, и дума вновь приступила к обсуждению мер против пожаров. Предположено было ходатайствовать у начальника губернии о немедленном отпуске двух или трёх тысяч рублей серебром из городских домов на экстренныя по городу издержки. Было много и других предположений, требующих разрешения начальства: все они были утверждены е Тэги: 1864, бедствие, загадка, империя, интересный, история, история., катастрофа, культура, непознанный, пожар, познавательный, разный, регион., россии, россии., российский, россия, симбирск, симбирске, ульяновск, ульяновск. Русский литературный анекдот 18 - начала 19 веков2013-08-25 20:23:39 + развернуть текст сохранённая копия

+ развернуть текст сохранённая копия Екатерины славный век Однажды, в Царском Селе, императрица, проснувшись ранее обыкновенного, вышла на дворцовую галерею подышать свежим воздухом и увидела у подъезда нескольких придворных служителей, которые поспешно нагружали телегу казенными съестными припасами. Екатерина долго смотрела на эту работу, незамечаемая служителями, наконец крикнула, чтобы кто-нибудь из них подошел к ней. Воры оторопели и не знали что делать. Императрица повторила зов, и тогда один из служителей явился к ней в величайшем смущении и страхе. —Что вы делаете? — спросила Екатерина.— Вы, кажется, нагружаете вашу телегу казенными припасами? — Виноваты, Ваше Величество,— отвечал служитель, падая ей в ноги. — Чтоб это было в последний раз, сказала императрица,— а теперь уезжайте скорее, иначе вас увидит обер-гофмаршал и вам жестоко достанется от него. В другой раз, гуляя по саду, императрица заметила, что лакеи несут из дворца на фарфоровых блюдах персики, ананасы и виноград. Чтобы не встретиться с ними, Екатерина повернула в сторону, сказав окружающим: — Хоть бы блюда мне оставили. На звон колокольчика Екатерины никто не явился из ее прислуги. Она идет из кабинета в уборную и далее и, наконец, в одной из задних комнат видит, что истопник усердно увязывает толстый узел. Увидев императрицу, он оробел и упал перед нею на колени. — Что такое? — спросила она. — Простите меня, Ваше Величество. — Да что же такое ты сделал? — Да вот, матушка-государыня: чемодан-то набил всяким добром из дворца Вашего Величества. Тут есть и жаркое и пирожное, несколько бутылок пивца и несколько фунтиков конфект для моих ребятишек. Я отдежурил мою неделю и теперь отправляюсь домой. — Да где ж ты хочешь выйти? — Да вот здесь, по этой лестнице. — Нет, здесь не ходи, тут встретит тебя обер-гофмаршал (Григ. Ник. Орлов), и я боюсь, что детям твоим ничего не достанется. Возьми-ка свой узел и иди за мною. Она вывела его через залы на другую лестницу и сама отворила дверь: — Ну, теперь с Богом! Старый генерал Щ. представлялся однажды Екатерине II. — Я до сих пор не знала вас,— сказала императрица. — Да и я, матушка-государыня, не знал вас до сих пор,— ответил он простодушно. — Верю,— возразила она с улыбкой.— Где и знать меня, бедную вдову! Граф Самойлов получил Георгия на шею в чине полковника. Однажды во дворце государыня заметила его, заслоненного толпою генералов и придворных. — Граф Александр Николаевич,— сказала она ему,— ваше место здесь впереди, как и на войне. В 1789 и 1790 годах адмирал В. Я. Чичагов одержал блистательные победы над шведским флотом, которым командовал сначала герцог Зюдерманландский, а потом сам шведский король Густав III. Старый адмирал был осыпан милостями императрицы (...). При первом после того приезде Чичагова в Петербург императрица приняла его милостиво и изъявила желание, чтобы он рассказал ей о своих походах. Для этого она пригласила его к себе на следующее утро. Государыню предупреждали, что адмирал почти не бывал в хороших обществах, иногда употребляет неприличные выражения и может не угодить ей своим рассказом. Но императрица осталась при своем желании. На другое утро явился Чичагов. Государыня приняла его в своем кабинете и, посадив против себя, вежливо сказала, что готова слушать. Старик начал... Не привыкнув говорить в присутстви императрицы, он робел, но чем дальше входил в рассказ, тем больше оживлялся и наконец пришел в такую восторженность, что кричал, махал руками и горячился, как бы при разговоре с равным себе. Описав решительную битву и дойдя до того, когда неприятельский флот обратился в полное бегство, адмирал все забыл, ругал трусов-шведов, причем употреблял такие слова, которые можно слышать только в толпе черного народа. «Я их... я их...» — кричал адмирал. Вдруг старик опомнился, в ужасе вскочил с кресел, повалился перед императрицей... — Виноват, матушка, Ваше императорское Величество... — Ничего,— кротко сказала императрица, не дав заметить, что поняла непристойные выражения,— ничего, Василий Яковлевич, продолжайте; я ваших морских терминов не разумею. Она так простодушно говорила это, что старик от души поверил, опять сел и докончил рассказ. Императрица отпустила его с чрезвычайным благоволением. Императрица Екатерина была недовольна Английским министерством за некоторые неприязненные изъявления против России в парламенте. В это время английский посол просил у нее аудиенции и был призван во дворец. Когда вошел он в кабинет, собачка императрицы с сильным лаем бросилась на него и посол немного смутился. «Не бойтесь, милорд,— сказала императрица,— собака, которая лает, не кусается и неопасна». На одном из придворных собраний императрица Екатерина обходила гостей и к каждому обращала приветливое слово. Между присутствующими находился старый моряк. По рассеянию случилось, что, проходя мимо него, императрица три раза сказала ему: «Кажется, сегодня холодно?» — «Кет, матушка, Ваше Величество, сегодня довольно тепло»,— отвечал он каждый раз. «Уж воля Ее Величества,— сказал он соседу своему,— а я на правду черт». «Никогда я не могла хорошенько понять, какая разница между пушкою и единорогом»,— говорила Екатерина II какому-то генералу. «Разница большая,— отвечал он,— сейчас доложу Вашему Величеству. Вот изволите видеть: пушка сама по себе, а единорог сам по себе».— «А, теперь понимаю»,— сказала императрица. Княгиня Варвара Александровна Трубецкая неразлучно жила с супругою Хераскова около 20 лет в одном дому, чему покойная императрица Екатерина крайне удивлялась и говаривала публично: «Не удивляюсь, что братья между собою дружны, но вот что для меня удивительно, как бабы столь долгое время уживаются между собою». Кречетников, при возвращении своем из Польши, позван был в кабинет императрицы. — Исполнил ли ты мои приказания? — спросила императрица. — Нет, государыня,— отвечал Кречетников. Государыня вспыхнула. — Как нет! Кречетников стал излагать причины, не дозволившие ему исполнить высочайшие повеления. Императрица не слушала, в порыве величайшего гнева она осыпала его укоризнами и угрозами. Кречетников ожидал своей гибели. Наконец императрица умолкла и стала ходить взад и вперед по комнате. Кречетников стоял ни жив ни мертв. Через несколько минут государыня снова обратилась к нему и сказала уже гораздо тише: — Скажите мне, какие причины помешали вам исполнить мою волю? Кречетников повторил свои прежние оправдания. Екатерина, чувствуя его справедливость, но не желая признаться в своей вспыльчивости, сказала ему с видом совершенно успокоенным: — Это дело другое. Зачем же ты мне тотчас этого не сказал? ...Это напоминает мне хорошенький анекдот об императрице Екатерине, который рассказал мне Пушкин. Отец графа Нессельроде, министра иностранных дел, был прелестный и умный человек, но как многие старики, и я из молодых, имел обыкновение издавать дурной запах. Императрица сказала ему однажды: «Милый Нессельроде, уходите, но подальше» — потому что он, чувствуя, что нескромная буря приближается, покидал игру, но возвращался слишком рано. Александр Иванович Рибопьер был большой анекдотист, тоже и Александр Николаевич Голицын. Рибопьер мне, между прочим, рассказывал, что при Екатерине было всего 12 андреевских кавалеров. У него был старый дядя, Василий Иванович Жуков, который смерть как хотел получить голубую кавалерию. Один из 12-ти умер, и князь просил Екатерину ему дать этот орден — он был сенатор и очень глупый человек. Получивши ленту, он представился, чтобы благодарить. После представления его спросили, что сказала ему государыня. «Очень хорошо приняла и так милостиво отнеслась, сказала: «Вот, Василий Иванович, только живи, до всего доживешь». В эрмитажных собраньях, при императрице Екатерине, некоторое время заведен был ящик для вклада штрафных денег за вранье. Всякий провинившийся обязан был опустить в него 10 копеек медью. При ящике назначен был казначеем Безбородко, который собранные деньги после раздавал бедным. Между другими в эрмитажные собрания являлся один придворный, который, бывало, что ни скажет, все невпопад, или солжет. Неуклюжий казначей беспрестанно подходил к нему с ящиком, и этот враль почти один наполнял ящик деньгами. Раз, по разъезде гостей, когда при императрице остались немногие, самые приближенные, Безбородко сказал: — Матушка-государыня, этого господина не надобно бы пускать в Эрмитаж, а то он скоро совсем разорится. — Пусть приезжает,— возразила императрица,— мне дороги такие люди; после твоих докладов и после докладов твоих товарищей я имею надобность в отдыхе; мне приятно изредка послушать и вранье. — О, матушка-императрица,— сказал Безбородко,— если тебе это приятно, то пожалуй к нам в первый департамент правительствующего Сената: там то ли ты услышишь! Безбородко очень любил свою родину — Малороссию и покровительствовал своим землякам. Приезжая в Петербург, они всегда являлись к канцлеру и находили у него ласковый прием. Раз один из них, коренной хохол, ожидая в кабинете за креслом Безбородко письма, которое тот писал по его делу к какому-то влиятельному лицу, ловил мух и, неосторожно размахнувшись, вдруг разбил стоявшую на пьедестале дорогую вазу. — Ну что, поймал? — спросил Безбородко, не переставая писать. Безбородко говорил об одном своем чиновнике: «Род человеческий делится на он и она, а этот — оно». По воцарении императора Павла, к Безбородко пришли спросить, можно ли пропустить иностранные газеты, где, между прочими рассуждениями, помещено было выражение: «Проснись, Павел!» — Пусть пишут,— отвечал Безбородко,— уже так проснулся, что и нам никому спать не дает! Когда получили известие о взятии Очакова, то граф А. Г. Орлов дал большой обед в Москве по этому случаю. Сидят все за столом, и хозяин во всех орденах и с портретом императрицы. Посреди обеда и будучи уже навеселе Орлов подозвал к себе расхаживавшего вокруг стола дурака Иванушку {Нащокина) и дал ему щелчок по лбу. Иванушка потер лоб и пошел опять ходить кругом стола, а чрез некоторое время подходит к графу Алексею Григорьевичу и, указывая на изображение государыни, спрашивает его: — Это что у тебя такое? — Оставь, дурак, это портрет матушки нашей императрицы,— отвечал Орлов и при этом приложился к портрету. Иванушка: «Да ведь у Потемкина такой же есть?» Орлов: «Да, такой же». — Потемкину-то дают за то, что города берет, а тебе, видно, за то, что дураков в лоб щелкаешь. Орлов так взбесился, что чуть не убил дурака. На даче Льва Александровича Нарышкина (...) (на Петергофской дороге) и на даче графа А. С. Строганова (на Выборгской стороне, за Малой Невкой) в каждый праздничный день был фейерверк, играла музыка, и если хозяева были дома, то всех гуляющих угощали чаем, фруктами, мороженым. На даче Строганова даже танцевали в большом павильоне не званые гости, а приезжие из города повеселиться на даче — и эти танцоры привлекали особенное благоволение графа А. С. Строганова и были угощаемы. Кроме того, от имени Нарышкина и графа А. С. Строганова ежедневно раздавали милостыню убогим деньгами и провизией и пособие нуждающимся. Множество бедных семейств получали от них пансионы. Дома графа А. С. Строганова и Л. А. Нарышкина вмещали в себе редкое собрание картин, богатые библиотеки, горы серебряной и золотой посуды, множество драгоценных камней и всяких редкостей. Императрица Екатерина II в шутку часто говорила: «Два человека у меня делают все возможное, чтоб разориться, и никак не могут!» Князь А. Н. Голицын рассказал, что однажды Суворов был приглашен к обеду во дворец. Занятый одним разговором, он не касался ни одного блюда. Заметив это, Екатерина спрашивает его о причине. — Он у нас, матушка-государыня, великий постник — отвечает за Суворова Потемкин,— ведь сегодня сочельник, он до звезды есть не будет. Императрица, подозвав пажа, пошептала ему что-то на ухо; паж уходит и чрез минуту возвращается с небольшим футляром, а в нем находилась бриллиантовая орденская звезда, которую императрица вручила Суворову, прибавя, что теперь уже он может разделить с нею трапезу. Елагин, Иван Перфильевич, известный особенно «Опытом повествования о России до 1389 года», главный придворной музыки и театра директор, про которого Екатерина говорила: «Он хорош без пристрастия», имел при всех достоинствах слабую сторону — любовь к прекрасному полу. В престарелых уже летах (...), Иван Перфильевич, посетив любимую артистку, вздумал делать пируэты перед зеркалом и вывихнул себе ногу, так что стал прихрамывать. Событие это было доведено до сведения государыни. Она позволила Елагину приезжать во дворец с тростью и при первой встрече с ним не только не объявила, что знает настоящую причину постигшего его несчастья, но приказала даже ему сидеть в ее присутствии. Елагин воспользовался этим правом, и в 1795 году, когда покоритель, Варшавы имел торжественный прием во дворце, все стояли, исключая Елагина, желавшего выказать свое значение. Суворов бросил на него любопытствующий взгляд, который не ускользнул от проницательности императрицы. «Не удивляйтесь,— сказала Екатерина победителю,— что Иван Перфильевич встречает вас сидя: он ранен, только не на войне, а у актрисы, делая прыжки!» У Потемкина был племянник Давыдов, на которого Екатерина не обращала никакого внимания. Потемкину это казалось обидным, и он решил упрекнуть императрицу, сказав, что она ему не только никогда не дает никаких поручений, но и не говорит с ним. Она отвечала, что Давыдов так глуп, что, конечно, перепутает всякое поручение. Вскоре после этого разговора императрица, проходя с Потемкиным через комнату, где между прочим вертелся Давыдов, обратилась к нему: — Подите, посмотрите, пожалуйста, что делает барометр. Давыдов с поспешностью отправился в комнату, где висел барометр, и, возвратившись оттуда, доложил: — Висит, Ваше Величество. Императрица, улыбнувшись, сказала Потемкину: — Вот видите, что я не ошибаюсь. В 1793 году Яков Борисович Княжнин зз трагедию «Вадим Новгородский» выслан был из Петербурга. Чрез краткое время обер-полицмейстер Н. И. Рылеев, докладывая Екатерине о прибывших в столицу, именовал Княжнина. — Вот как исполняются мои повеления,— с сердцем сказала она,— поди узнай верно, я поступлю с ним, как императрица Анна. Окружающие докладывают, что вместо Княжнина прибыл бригадир Князев, а между тем и Рылеев возвращается. Екатерина, с веселым видом встречая его, несколько раз повторила: — Никита Иванович!., ты не мог различить князя с княжною. У императрицы Екатерины околела любимая собака Томсон. Она просила графа Брюса распорядиться, чтобы с собаки содрали шкуру и сделали бы чучело. Граф Брюс приказал об этом Никите Ивановичу Рылееву. Рылеев был не из умных; он отправился к богатому и известному в то время банкиру по фамилии Томпсон и передал ему волю императрицы. Тот, понятно, не согласился и требовал от Рылеева, чтобы тот разузнал и объяснил ему. Тогда только эту путаницу разобрали. Императрица Екатерина, отъезжая в Царское Село и опасаясь какого-нибудь беспокойства в столице, приказала Рылееву, чтобы он в случае чего-нибудь неожиданного явился тотчас в Царское с докладом. Вдруг ночью прискакивает Рылеев, вбегает к Марье Савишне Перекусихиной и требует, чтобы она разбудила императрицу; та не решается и требует, чтобы он ей рассказал, в чем дело? Рылеев отвечает, что не обязан ей рассказывать дел государственных. Будят императрицу, зовут Рылеева в спальню, и он докладывает о случившемся в одной из отдаленных улиц Петербурга пожаре, причем сгорело три мещанских дома в 1000, в 500 и в 200 рублей. Екатерина усмехнулась и сказала: «Как вы глупы, идите и не мешайте мне спать». Генерал-аншеф М. Н. Кречетников, сделавшись тульским наместником, окружил себя почти царскою пышностью и почестями и начал обращаться чрезвычайно гордо даже с лицами, равными ему по своему значению и положению при дворе. Слух об этом дошел до императрицы, которая сообщила его Потемкину. Князь тотчас призвал к себе своего любимца, известного в то время остряка, генерала С. Л. Львова и сказал ему: — Кречетников слишком заважничался; поезжай к нему и сбавь с него спеси. Львов поспешил исполнить приказание и отправился в Тулу. В воскресный день, когда Кречетников, окруженный толпою парадных официантов, ординарцев, адъютантов и других чиновников, с важной осанкой явился в свой приемный зал пред многочисленное собрание тульских граждан, среди всеобщей тишины вдруг раздался голос человека, одетого в поношенное дорожное платье, который, вспрыгнув позади всех на стул, громко хлопал в ладоши и кричал: — Браво, Кречетников, браво, брависсимо! Изумленные взоры всего общества обратились на смельчака. Удивление присутствующих усилилось еще более, когда наместник подошел к незнакомцу с поклонами и ласковым голосом сказал ему: — Как я рад, многоуважаемый Сергей Лаврентьевич, что вижу вас. Надолго ли к нам пожаловали? Но незнакомец продолжал хлопать и убеждал Кречетникова «воротиться в гостиную и еще раз позабавить его пышным выходом». — Бога ради, перестаньте шутить,— бормотал растерявшийся Кречетников,— позвольте обнять вас. — Нет! — кричал Львов.— Не сойду с места, пока вы не исполните моей просьбы. Мастерски играете j свою роль! Однажды Львов ехал вместе с Потемкиным в Царское Село и всю дорогу должен был сидеть, прижавшись в угол экипажа, не смея проронить слова, потому что светлейший находился в мрачном настроении духа и упорно молчал. Когда Потемкин вышел из кареты, Львов остановил его и с умоляющим видом сказал: — Ваша Светлость, у меня есть до вас покорнейшая просьба. — Какая? — спросил изумленный Потемкин. — Не пересказывайте, пожалуйста, никому, о чем мы говорили с вами дорогою. Потемкин расхохотался, и хандра его, конечно, исчезла. Английский посланник лорд Витворт подарил Екатерине II огромный телескоп, которым она очень восхищалась. Придворные, желая угодить государыне, друг перед другом спешили наводить инструмент на небо и уверяли, что довольно ясно различают горы на луне. — Я не только вижу горы, но даже лес,— сказал Львов, когда очередь дошла до него. — Вы возбуждаете во мне любопытство,— произнесла Екатерина, поднимаясь с кресел. — Торопитесь, государыня,— продолжал Львов,— уже начали рубить лес; вы не успеете подойти, а его и не станет. Сказывали, что в Петербурге с Гарнереном летал генерал Сергей Лаврентьевич Львов, бывший некогда фаворитом князя Потемкина, большой остряк, и что по этому случаю другой такой же остряк, Александр Семенович Хвостов, напутствовал его, вместо подорожной, следующим экспромтом: Генерал Львов Летит до облаков Просить богов О заплате долгов. На что генерал, садясь в гондолу, ответствовал без запинки такими же рифмами: Хвосты есть у лисиц, Хвосты есть у волков, Хвосты есть у кнутов — Берегитесь, Хвостов! В Таврическом дворце, в прошлом столетии, князь Потемкин, в сопровождении Левашева и князя Долгорукова, проходит чрез уборную комнату мимо великолепной ванны из серебра. Левашев. Какая прекрасная ванна! Князь Потемкин. Если берешься ее всю наполнить (это в письменном переводе, а в устном тексте значится другое слово), я тебе ее подарю. Левашев (обращаясь к Долгорукову). Князь, не хотите ли попробовать пополам? Императрица Екатерина II строго преследовала так называемые азартные игры (как будто не все картежные игры более или менее азартны?). Дошло до сведения ее, что один из приближенных ко двору, а именно Левашев, ведет сильную азартную игру. Однажды говорит она ему с выражением неудовольствия: «А вы все-таки продолжаете играть!» — «Виноват, Ваше Величество: играю иногда и в коммерческие игры». Ловкий и двусмысленный ответ обезоружил гнев императрицы. К Державину навязался какой-то сочинитель прочесть ему свое произведение. Старик, как и многие другие, часто засыпал при слушании чтения. Так было и на этот раз. Жена Державина, сидевшая возле него, поминутно толкала его. Наконец сон так одолел Державина, что, забыв и чтение и автора, сказал он ей с досадою, когда она разбудила его: — Как тебе не стыдно: никогда не даешь мне порядочно выспаться! При императоре Павле Державин, бывший уже сенатором, сделан был докладчиком. Звание были новое; но оно приближало к государю, следовательно, возвышало, давало ход. Это было несколько досаднее прежним его товарищам. Лучшее средство уронить Державина было настроить его же. Они начали говорить, что это, конечно, возвышение; однако, что ж это за звание? «Выше ли, ниже ли сенатора, стоять ему, сидеть ли ему?» Этим так разгорячили его, что настроили просить у государя инструкции на новую должность. Державин попросил. Император отвечал очень кротко: — На что тебе инструкции, Гаврила Романович? Твоя инструкция — моя воля. Я велю тебе рассмотреть какое дело или какую просьбу; ты рассмотришь и мне доложишь: вот и все! Державин не унялся, и в другой раз об инструкции. Император, удивленный этим, сказал ему уже с досадою: — Да на что тебе инструкция? Державин не утерпел и повторил те самые слова, которыми его подзадорили: — Да что же, государь! Я не знаю: стоять ли мне, сидеть ли мне! Павел вспыхнул и закричал: — Вон! Испуганный докладчик побежал из кабинета, Павел за ним и, встретив Ростопчина, громко сказал: — Написать его опять в Сенат! — и закричал вслед бегущему Державину: — А ты у меня там сиди смирненько! Таким образом Державин возвратился опять к своим товарищам. Державин был правдив и нетерпелив. Императрица поручила ему рассмотреть счеты одного банкира, который имел дело с Кабинетом и был близок к упадку. Прочитывая государыне его счеты, он дошел до одного места, где сказано было, что одно высокое лицо, не очень любимое государыней, должно ему какую-то сумму. — Вот как мотает! — заметила императрица: — и на что ему такая сумма! Державин возразил, что кн. Потемкин занимал еще больше, и указал в счетах, какие именно суммы. — Продолжайте! — сказала государыня. Дошло до другой статьи: опять заем того же лица. — Вот опять! — сказала императрица с досадой:— мудрено ли после этого сделаться банкротом! — Кн. Зубов занял больше,— сказал Державин и указал на сумму. Екатерина вышла из терпения и позвонила. Входит камердинер. — Нет ли кого там, в секретарской комнате? — Василий Степанович Попов, Ваше Величество. — Позови его сюда. Попов вошел. — Сядьте тут, Василий Степанович, да посидите во время доклада; этот господин, мне кажется, меня прибить хочет... Московский генерал-губернатор, генерал-поручик граф Ф. А. Остерман, человек замечательного ума и образования, отличался необыкновенной рассеянностью, особенно под старость. Садясь иногда в кресло и принимая его за карету, Остерман приказывал везти себя в Сенат; за обедом плевал в тарелку своего соседа или чесал у него ногу, принимая ее за свою собственную; подбирал к себе края белого платья сидевших возле него дам, воображая, что поднимает свою салфетку; забывая надеть шляпу, гулял по городу с открытой головой или приезжал в гости в расстёгнутом платье, приводя в стыд прекрасный пол. Часто вместо духов протирался чернилами и в таком виде являлся в приемный зал к ожидавшим его просителям; выходил на улице из кареты и более часу неподвижно стоял около какого-нибудь дома, уверяя лакея, «что не кончил еще своего занятия», между тем как из желоба капали дождевые капли; вступал с кем-либо в любопытный ученый разговор и, не окончив его, мгновенно засыпал; представлял императрице вместо рапортов счеты, поданные ему сапожником или портным, и т. п. Раз правитель канцелярии поднес ему для подписи какую-то бумагу. Остерман взял перо, задумался, начал тереть себе лоб, не выводя ни одной черты, наконец вскочил со стула и в нетерпении закричал правителю канцелярии: — Однако ж, черт возьми, скажи мне, пожалуйста, кто я такой и как меня зовут! Когда Пугачев сидел на Меновом дворе, праздные москвичи между обедом и вечером заезжали на него поглядеть, подхватить какое-нибудь от него слово, которое спешили потом развозить по городу. Однажды сидел он задумавшись. Посетители молча окружали его, ожидая, чтоб он заговорил. Пугачев сказал: «Известно по преданиям, что Петр I во время Персидского похода, услыша, что могила Стеньки Разина находилась невдалеке, нарочно к ней поехал и велел разметать курган, дабы увидеть хоть его кости...» Всем известно, что Разин был четвертован и сожжен в Москве. Тем не менее сказка замечательна, особенно в устах Пугачева. В другой раз некто ***, симбирский дворянин, бежавший от него, приехал на него посмотреть и, видя его крепко привинченного на цепи, стал осыпать его укоризнами. *** был очень дурен лицом, к тому же и без носу. Пугачев, на него посмотрев, сказал: «Правда, много перевешал я вашей братии, но такой гнусной образины, признаюсь, не видывал». Граф Румянцев однажды утром расхаживал по своему лагерю. Какой-то майор в шлафроке и в колпаке стоял перед своею палаткою и в утренней темноте не узнал приближающегося фельдмаршала, пока не увидел его перед собой лицом к лицу. Майор хотел было скрыться, но Румянцев взял его под руку и, делая ему разные вопросы, повел с собою по лагерю, который между тем проснулся. Бедный майор был в отчаянии. Фельдмаршал, разгуливая таким образом, возвратился в свою ставку, где уже вся свита ожидала его. Майор, умирая со стыда, очутился посреди генералов, одетых по всей форме. Румянцев, тем еще недовольный, имел жестокость напоить его чаем и потом уж отпустил, не сделав никакого замечания. У графа С** был арап, молодой и статный мужчина. Дочь его от него родила. В городе о том узнали вот по какому случаю. У графа С** по субботам раздавали милостыню. В назначенный день нищие пришли по своему обыкновению; но швейцар прогнал их, говоря сердито: «Ступайте прочь, не до вас. У нас графинюшка родила арапчонка, а вы лезете за милостыней». При покойной императрице Екатерине II обыкновенно в летнее время полки выходили в лагерь. П. П., полковник какого-то пехотного полку, в котором по новости не успел еще, так сказать, оглядеться, хотя и очень худо знал службу, но зато был очень строг. Простояв дни три в лагере, призывает он к себе старшого капитана и делает ему выговор за слабую команду. — Помилуйте, Ваше Высокоблагородие (так величали еще в то время обер-офицеры господ полковников) ! — сказал капитан,— рота моя, кажется, во всем исправна; вы сами изволите видеть ее на ученье. — Я, сударь, говорю не об ученье,— прервал полковник,— а то, что вы слабый командир. Три дни стою я в лагере; во все это время вы никого еще не наказывали! Все другие господа ротные командиры исправнее вас: я вижу, что они всякий день утром после зари и вечерам перед зарею наказывают людей перед своими палатками; а вы так при мне ни одному человеку не дали даже ни лозона. — За что же, Ваше Высокоблагородие, буду я бить солдат, когда они у меня исправны? — Не верю, сударь, не верю: быть не может, чтобы все были исправны. Ежели вы не хотите служить порядочно, то выходите лучше вон из полку. Я не прежний полковник, терпеть не могу балевников. Какой вы капитан! вы баба! У бедного капитана навернулись на глазах слезы. Он удалился в свою палатку и не знал, что ему делать: драться он не любил, оставить службы не мог, потому что привык к ней и не имел у себя никакой собственности; а переходить в другой полк было весьма трудно — однако же он решился на последнее. В самое это время приходит к нему фельдфебель. — Что ты пришел ко мне? — сказал ему капитан.— Знаешь ли, что полковник разжаловал меня из капитанов в бабы за то, что я не колочу вас, как другие, палками. Прощайте, ребята! Не поминайте лихом; перейду в другой полк и сегодня же подам просьбу. Ступай к порутчику, коли что тебе надобно; а мне теперь нечего приказывать. Фельдфебель вышел, не сказав ни слова, но через полчаса является опять к доброму своему капитану и говорит ему: — Ваше Благородие! Сделайте отеческую милость, не оставляйте нас, сирот... — Да разве вы хотите,— прервал капитан,— чтобы я колотил вас палками? — Есть охотники, Ваше Благородие! Извольте каждый день наказывать из нас четырех человек и давать всякому по двадцати пяти лозонов. Мы сделали очередь; никому не будет обидно. Извольте начать с первого меня; еще готов каптенармус и два человека из первого капральства. Сегодня наша очередь. Ничего не стоит через 25 дней вытерпеть 25 лозонов: ведь гораздо более достанется нам, ежели будет у нас другой капитан... Ваше Благородие! Заставьте вечно Богу молить, потешьте полковника, прикажите уже перед зарею дать нам четверым по 25 лозонов. Капитан думал, думал и наконец согласился на представление фельдфебеля или, лучше сказать, всей роты; потешил полковника: дал в тот же вечер по 25 лозонов фельдфебелю, каптенармусу и двум рядовым; на другой день откатал также четверых, и дело пошло своим порядком... Ю. А. Нелединский в молодости своей мог много съесть и много выпить. {..,} О съедобной способности своей рассказывал он забавный случай. В молодости зашел ен в Петербурге в один ресторан позавтракать (впрочем, в прошлом столетии ресторанов, restaurant, еще не было, не только у нас, но и в Париже; а как назывались подобные благородные харчевни, не знаю). Дело в том, что он заказал себе каплуна и всего съел его до косточки. Каплун понравился ему, и на другой день является он туда же и совершает тот же подвиг. Так было в течение нескольких дней. Наконец замечает он, что столовая, в первый день посещения его совершенно пустая, наполняется с каждым днем более и более. По разглашению хозяина, публика стала собираться смотреть, как некоторый барин уничтожает в одиночку целого и жирного каплуна. Нелединскому надоело давать зрителям даровой спектакль, и хозяин гостиницы был наказан за нескромность свою. Для домашнего наказания в кабинете С. И. Шешковского находилось кресло особого устройства. Приглашенного он просил сесть в это кресло, и как скоро тот усаживался, одна сторона, где ручка, по прикосновению хозяина вдруг раздвигалась, соединялась с другой стороной кресел и замыкала гостя так, что он не мог ни освободиться, ни предотвратить того, что ему готовилось. Тогда, по знаку Шешковского, люк с креслами опускался под пол. Только голова и плечи виновного оставались наверху, а все прочее тело висело под полом. Там отнимали кресло, обнажали наказываемые части и секли. Исполнители не видели, кого наказывали. Потом гость приводим был в прежний порядок и с креслами поднимался из-под пола. Все оканчивалось без шума и огласки. Раз Шешковскии сам попал в свою ловушку. Один молодой человек, уже бывший у него в переделке, успел заметить и то, как завертывается ручка кресла, и то, отчего люк опускается; этот молодой человек провинился в другой раз и опять был приглашен к Шешковскому. Хозяин по-прежнему долго выговаривал ему за легкомысленный поступок и по-прежнему просил его садиться в кресло. Молодой человек отшаркивался, говорил: «Помилуйте, Ваше Превосходительство, я постою, я еще молод». Но Шешковскии все упрашивал и, окружив его руками, подвигал его ближе и ближе к креслам, и готов уже был посадить сверх воли. Молодой человек был очень силен; мгновенно схватил он Шешковского, усадил его самого в кресло, завернул отодвинутую ручку, топнул ногой и... кресло с хозяином провалилось. Под полом началась работа Тэги: xix, xviii-, анекдот, империя, интересный, история, история., книга, культура, литература, литературный, проза,, россии, россии., российский, русский, сатира, стих, юмор, юмор-жизнь, Москва. Соборы, монастыри и церкви. Том IV Местность за земляным городом.2013-08-23 15:51:51Цель настоящего издания сохранить ... + развернуть текст сохранённая копия Цель настоящего издания сохранить на память будущему вида существовавших во второй половине девятнадцатого века в Москве храмов. Год издания: 1882-1888 Том IV Местность за земляным городом.                                                                                Москва. Соборы, монастыри и церкви. Том I. Кремль и Китай-город Москва. Соборы, монастыри и церкви. Том II. Белый город. Москва. Соборы, монастыри и церкви. Том III. Земляной город. Москва. Соборы, монастыри и церкви. Том III. Земляной город 2 часть.  ertata Тэги: архитектура, архитектура., город, земляной, империя, интересный, исторический, история, история., кремль, культура, монастырь, москва, музей, непознанный, памятник, православие, разный, религия, религия., россии, россии., российский, собор, фото., фотография, фотография., церкви, церковь. Русские не сдаются: когда врагов в 40 раз больше2013-08-22 12:05:46... горцами» высшими орденами империи - св. Станислава 2 ... + развернуть текст сохранённая копия  На 2013 год приходится 150-летие мятежа польской шляхты, выступившей, как говорят теперь в Варшаве, с целью «восстановить Речь Посполитую обоих народов». В Польше почетный патронат над празднованием события принял президент Б.Коморовский, торжественное открытие состоялось в начале года в президентском дворце в Варшаве. В различных мероприятиях - концертах, конференциях, вернисажах, тематических выставках, посещениях мест памяти и т.д. - на протяжении всего 2013 года принимают участие представители высших государственных органов Польши - председатели Сейма и Сената, представители Совета охраны памяти борьбы и мученичества, Министерства обороны, многочисленных обществ и организаций. Одна из первоочередных задач польской пропаганды на территориях западнее Смоленска – превращение 150-летия польского мятежа в символ польско-литовско-белорусского единения на антирусской и антироссийской основе. Делается это не безуспешно. Так, Сейм Литвы объявил 2013-й Годом восстания 1863 года против России, подчеркнув в официальном заявлении МИД, что «восстание связало воедино судьбы трёх народов – поляков, белорусов и литовцев и этим показало им направление развития…». Нынешняя официальная белорусская историография вместо термина «Польское восстание 1863–1864 гг.» вслед за западными соседями уже использует другой термин: «Восстание 1863–1864 гг. в Польше, Литве и Беларуси»... Одну из главных ролей в польской пропаганде играет мифологизация «патриотической шляхетной жертвенности» участников мятежа. На фоне этих пропагандистских усилий напомним об одном (вычеркнутом после 1917 года из исторической памяти нашего народа) факте реального, а не выдуманного героизма и жертвенности. * * * 150 лет назад, в середине августа 1863 года, отряд из 42 добровольцев (гродненские гусары, донские и линейные казаки) гнался за бандой из нескольких сотен польских мятежников, терроризировавшей местное население. Командовал отрядом 25-летний Александр Павлович Граббе – герой Кавказской войны, награжденный за храбрость в «делах с горцами» высшими орденами империи - св. Станислава 2-й и 3-й степени, св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, св. Владимира 4-й степени, чином штаб-ротмистра и переводом в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, патронируемый лично императором и комплектовавшийся в основном уроженцами земель бывшей Речи Посполитой…  Бежавших во весь опор «инсургентов» во главе с паном Бентковским нагнали около деревни Сендзеёвице (Sedziejowice), где им удалось соединиться с другой бандой. Русский отряд оказался фактически на открытой местности – у пары сараев для хлеба, стоявших рядом с кладбищем в конце селения, лежащего в котловине, окруженной возвышенностями, засеянными пшеницей. Сражаться, используя сараи изнутри, было невозможно, ввиду отсутствия окон. Тем не менее, Граббе приказал оставить даже мысль об уходе или сдаче, решив «драться до последней капли крови». И до этого боя отряды, которыми командовал летом 1863 года молодой штаб-ротмистр гродненских гусар, гоняли и успешно били мятежные банды примерно 8-9-кратно превосходившие их числом. Однако на этот раз поляков оказалось очень много. Объединенные силы мятежников составили свыше 1200 кавалеристов и более 400 пехотинцев – всего до 2000 человек. Моментально осмелев, они окружили маленький отряд преследователей, пообещав «братьям-шляхтичам» жизнь за выдачу казаков и переход на их сторону. Те в ответ… атаковали более чем 40-кратно превосходившие силы противника. В первых схватках русские использовали с фронта как прикрытие стены сараев. Однако толку от них было мало, поскольку с тыла их атаковали два эскадрона улан и густая цепь польской и прусской пехоты. Число раненых и убитых росло ежеминутно – 42 человека были плотно окружены и расстреливаемы неприятелем со всех сторон. Поляки бросались в атаку несколько раз, каждый раз в уверенности, что победа уже в руках. Русским, испытывавшим недостаток боеприпасов, по словам участника, «приказано было не стрелять иначе как в упор. Атака всякий раз встречалась гробовым молчанием, и всякий раз поляки не выдерживали: в 20 шагах поворачивая коней, они получали несколько выстрелов вдогонку». Командир русских, уже дважды раненый, категорически отклонял все предложения о сдаче, «спокойное, почти веселое выражение прекрасного лица не оставляло его ни на минуту». Бой у сараев длился несколько часов, после чего поляки «видя невозможность взять нас силою, зажгли соседние строения; огонь быстро распространился, и мы внезапно увидели себя посреди дыма и пламени. Жара сделалась невыносимою и принудила нас отойти на несколько шагов от сараев. Гибель уже казалась неизбежною: способных драться от сараев отошло не более 25 человек, некоторые были уже ранены; лошадей осталось только 4: остальные были убиты или вырвались из рук владельцев; мы стояли на открытом месте под самым страшным огнем, и нас окружили более 1000 человек кавалерии… Но не так-то легко было восторжествовать над этой горстью людей, решивших драться насмерть, и триумф поляков был еще не близок». Отбивая непрерывные атаки противника, поредевший отряд храбрецов вышел, неся раненых, из пламени полыхавших строений на кладбище: «...пули осыпали нас: чтобы менее терпеть от них, наша кучка немного раздвинулась и медленно, шаг за шагом направилась к кладбищу. Видя это, два польских эскадрона бросились в карьер. Мы снова сомкнулись, залегли в дорожную канаву и ждали. Минута была торжественная! Последний акт борьбы, казалось уже наступил… но видно эта горсть людей имела вид слишком грозный: в 15-ти шагах эскадроны снова повернули назад, снова получили несколько выстрелов вдогонку, и мы беспрепятственно заняли кладбище». «Только одни спартанцы могли так драться», - говорили впоследствии участники этого боя – поляки. Польская кавалерия и пехота непрерывно, волнами накатывала на горсточку храбрецов. «… Но и эти атаки, как предыдущие, остались без успеха… Мы со своей стороны только изредка могли отвечать на частые неприятельские выстрелы, потому что патронов у нас оставалось уже немного». «Если бы каждый из врагов наших, - вспоминал впоследствии один из раненых казаков, - бросил на нас горсть земли, то они насыпали бы над нами могилу». Но атакующим было очень нелегко подойти к этому остатку израненных воинов, которые «еще дрались или, лучше сказать, почти не отвечая на выстрелы, но, сохраняя грозный вид, хладнокровно смотрели, как нас расстреливали. Другого слова употребить нельзя… Кругом нас умирали люди в страшных мучениях; раненые невыразимо страдали, истекая кровью, безо всякой помощи, мучимые жаждой, без капли воды среди самого знойного дня. И ни одного стона! Ни малейшего признака слабости!.. Да эти люди умели умирать, умирать молча, безропотно, глубоко трогательно…». Все вокруг было усеяно телами погибших и умиравших от ран. «Но я должен сознаться, - вспоминает участник, - что в ту минуту я обратил гораздо больше внимания на 5 патронов, дававших возможность сделать 5 лишних выстрелов, чем на смерть храбреца-казака: смерть казалась для нас всех до того неизбежною, что поневоле приходилось не обращать на нее внимания». Командир Александр Граббе, получив еще несколько ранений, осел, истекая кровью на землю с перебитым пулей позвоночником, но не выпустил из рук оружие, приготовленное к последней схватке. Принявший командование остатками отряда поручик лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Александр Николаевич Витмер пересчитал способных драться – их осталось семеро – 2 офицера, 3 линейца и 2 донца. Тем временем горизонт заслонила темная масса, сверкавшая вверху на солнце стеной кос… Отчаявшись сломить израненных русских, шляхтичи согнали крестьян из ближайших селений и погнали толпой на окруженных. В надежде, что последние пули и клинки героев увязнут в массе этого заградотряда. (Впервые подобную практику использовал во время первого антироссийского мятежа в 1790-е Тадеуш Костюшко). Поняв, что развязка близка, новый командир попытался спасти хотя бы тяжелораненых, вроде 17-летнего корнета Сергея Дмитриевича Ермолова, получившего несколько тяжелых ранений. Махнув белым платком, поручик обратился к неприятелям, надеясь на их «шляхетное благородство» в отношении юноши, который, невзирая на перебитые пулями обе ноги, был категорически против выхода из боя. Польские командиры сделали вид, что прекращают стрелять. Однако их пехота и кавалерия продолжили движение вперед, сжимая кольцо. Видя, что спасти раненых не получается, казаки дали последний «залп» двумя последними пулями. После чего остатки способных держать оружие русских кинулись на врага.  «Треск пальбы, крики, стоны и посреди всего этого густой лес кос, потрясаемых в воздухе, вот во что обратилось кладбище», - вспоминает один из участников. Почти все гусары и казаки, бившиеся пока руки, сжимавшие клинки, имели место для взмаха, погибли. В живых осталось только 4 израненных человека… Когда основные силы Гродненского гусарского полка вступили в Сендзеёвице, их взорам «представилась картина, которая никогда не забудется никем ее видевшим. У опушки леса раскидывалось кладбище, низенький забор которого был пробит как решето. Среди могил и крестов лежало до двадцати трупов, частью обнаженных, разрубленных страшными ударами кос и плавающих в крови, которая наполнила углубления между могилами и далеко ручьями разлилась по скошенной траве… Фоном этой ужасной картины служили сгоревшие хижины поселян». Гусары застали в живых некоторых из смертельно раненых героев, включая командира А.П.Граббе, «и в каком ужасном виде! На голове его зияли три широкие и очень глубокие раны косами. Прекрасное лицо было сильно порублено в двух местах; левое плечо также, левая рука отсечена вовсе, правая почти разрублена, так как держалась только на связках; позвоночник пробит пулей, отчего отнялись ноги. Кроме того ноги и руки пробиты в нескольких местах пулями. Тотчас же он был окружен Гродненцами; многие офицеры и гусары с трудом подавляли рыдания, видя ужасные страдания своего товарища. Граббе, собравши остаток сил, слабым голосом, но спокойно рассказал о славной защите своих сподвижников, умолчав по обыкновению о самом себе». 25-летний герой умрет утром следующего дня. По воспоминаниям очевидцев, все это время он «не терял сознания и вспоминал о родных и любимом отце, которому приказал дать телеграмму о присылке денег на свои похороны… В 6 часов утра Александр Павлович попросил дочь врача вставить ему в рот трубку и сделал несколько затяжек. «Неправда ли я еще крепок?» - заметил он, силясь улыбнуться, и это был последний проблеск сознания; у него начался бред, во время которого страдалец все время повторял: «Дайте же мне моего коня, мне надо скакать… лететь…» В 7 часов утра 19 августа эта благородная душа отлетела в лучший мир». Николай МАЛИШЕВСКИЙ  ertata Тэги: 1863-1864, а.п.граббе, беларусь, биография, вов., военный, восстание, геополитика., империя, интересный, история, история., культура, литва, люди,, мятеж, непознанный, новость, политика,, польский, польша, посполитая, речь, россии, россии., российский, русский, сдаваться, сендзеёвице, событие, судьба, шляхта Мост Нотр-Дам — Pont de Notre-Dame2013-08-20 11:38:05Мост Нотр-Дам - Pont de Notre-Dame. Остановка метро № 4 Cité. Мост Нотр-Дам совсем ненамного моложе ... + развернуть текст сохранённая копия Мост Нотр-Дам - Pont de Notre-Dame. Остановка метро № 4 Cité. Мост Нотр-Дам совсем ненамного моложе Малого моста по сравнению с их почтенным возрастом в две тысячи лет. И история его также красочна и богата событиями. Конечно во времена паризиев была … Читать далее → Тэги: 1111, <<трех, cit'e, clo^itre, iii, kарл, notre-dame, planche-mibray, pont, pontife, pontifex, rez-de-chauss'ee, rez-de-jardin, rez-de-pont, vii, xiii, xiv, архитектор, архитектура, бараний, брен, верона, генрих, год, голова, граф, гревская, гужон, даниель, деменс, деревянный, джовани, джокондо, дьявольский, жак, жан, жоконд, жоконда, жоли, император, империя, инфанта, испанский, карл, корделье, королева, король, красивый, ла-рошель, леглиз, лысый, людовик, мадам, мария-тереза, мёлан, монах, мост, наполеон, нотр-дам, памятник, папа, пескарей>>, площадь, помпа, простоватый, разум, римский, роберт, самаритен, священный, севинье, судоходство, улица, филипп, фра, франций, франциск, фундамент, харчевня, шарль

Главная / Главные темы / Тэг «империя»

|

Категория «Священники»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки