|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

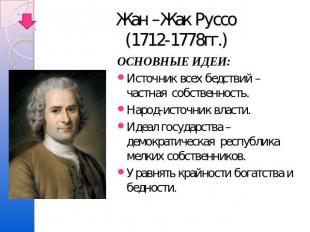

Политика времени!Наше определение Социалистический капитализм зазвучал в "устах" СМИ2013-12-16 18:36:11... /> СБ Батьки Махно "Либеральная экономика показала свою ... + развернуть текст сохранённая копия Политика времени!Наше определение Социалистический капитализм зазвучал в устах и СМИ и таких Политиков как Лужков Юрий Михайлович! Советуем посмотреть Момент Истины с А.Карауловым от 09.12.2013 года. на http://www.youtube.com/watch?v=XMEIDBGMe7g. СБ Батьки Махно "Либеральная экономика показала свою несостоятельность как и Большевизм. Грядет Время Социалистического капитализма и Индивидуально-капиталистической собственности каждого. Мир Труда и Капитала, И Богатые и нет Бедных" Ю.М.Лужков ”Моя мечта,это сформировать хозяйство,цели не наживы для одного человека для хозяина,,а сформировать хозяйство,в которые были бы заложены Социалистические Принципы,не отбирать деньги у тех кто что то может заработать,а помогать им. Коллектив сотни человек,дети в школу,дорого,помогать тем,кто готовит детей в школу,кто то заболел,дорого,сегодня платно,помогать из своих фондов,которые формируют результаты труда этого коллектива,это всё формирует уважение и ощущение того,что,они,они работают на себя” ( из интервью на своем фермерском хозяйстве программе Момент Истины в Калининградской области) А.Караулов ”Капиталистическое хозяйство с социалистичекским подходом” а сейчас мои уважаемые зрители начинаются самые настоящие сенсации! (смотрите их на http://www.youtube.com/watch?v=XMEIDBGMe7g ) А сейчас мои Уважаемые Читатели,а будет самое интересное. Сравните вышеизложенное с социально-экономическими требованиями ивановских рабочих 1905 года, составленные им анархо-коммунистами. В 1905 ГОДУ АНАРХО-КОММУНИСТЫ СОСТАВИЛИ С ИВАНОВСКИМИ РАБОЧИМИ ТРЕБОВАНИЯ И ИЗЛОЖИЛИ СВОЙ ВЗГЛЯД НА ДАЛЬНЕЙ ШЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1905 ГОДА, СОСТАВЛЕННЫЕ АНАРХИСТАМИ! 1. Распределять награду между рабочими и служащими ,просить товарищество об изменении в законодательном порядке параграфа Устава о распределении годовой прибыли известных процентов на заработанный рубль за годичный срок ,как рабочим так и служащим 2.Пробудить в рабочих заинтересованность в процветании дела, чтобы они считали его не только хозяйским, но и своим 3. Путь один, допустить наравне со служащими и рабочих к наградным процентам от прибыли. Начиная от директора до прядильщика. 4. Любому участнику товарищества производства станет тогда ясна личная заинтересованность в росте доходов товарищества : ведь наградные выдаются при условии,если прибыль поднялась выше 15 % ,следовательно всем и каждому надо напрячь свои силы , чтобы перешагнуть эту черту. 5. И нечего опасаться что одни будут в мыле, а другие с прохладцей проведут год и в канун Пасхи ,наравне со всеми протянут руки за наградными : прценты начисляются не на души, а на каждый заработанный рубль. 6. Здесь будет не до перекуров, а тем паче не до стачек. Проволынишь лишнюю минуту, она тебе к Христову дню кукишем и аукнится. А кто в семье сам себе и своей семье ворог.!? Вот и ни какой кнут не надобнен ! Сколоченный капитал фабрики окупится с троицей ! С десятерицей ! 7.Революции нечего будет делать там, где в бесперебойном ходе дела заинтересованны все - начиная от хозяина и заканчивая последним разнорабочим. Фабричные сами не впустят её в ворота, нечего будет делать среди них и любым политикам! За время потраченное на болтовню, к концу года в кармане лишнего рубля не прибавится. 8. Требуем рабочий контроль на фабрике и установления полного товарищества на производстве через кооперацию. 9.Рабочие требуют решение вопроса ,через введение рабочих в товарищество и участие в прибылях. 10. Каждый рабочий может быть уволен с фабрики , только с согласия самих рабочих Сельское хозяйство определяет темпы роста экономики! Жан –Жак Руссо(1712-1778гг.) ОСНОВНЫЕ ИДЕИ:Источник всех бедствий –частная собственность.Народ-источник власти.Идеал государства – демократическая республика мелких собственников.Уравнять крайности богатства и бедности.http://ppt4web.ru/obshhestvozn… Анархо-коммунист П.Ж.Прудон,За мелко-буржуазную частную собственность (И.Г.то есть Индивидуально-капиталистическую )идея создания государства анархии, то есть государства, где функции центральной власти были бы заменены местной самоорганизацией населения, поскольку, даже при самой совершенной демократии можно «не быть свободным», И.Гали--Вопрос Местного Самоуправления опять на повестке дня в России. Нужна политическая воля и ответ перед историей РФ!!!И  Анархо-коммунист Батька Махно в 1919 году на съезде Советов рабочих и крестьянских депутатов в г. Екатеринославе (цитируем) “Третья анархо-коммунистическая революция, которая будет не пролетарской, а анархо-коммунистической за всеобщее освобождение народа от ига власти и насилия, от пролетарского капитализма и социализма, когда сам пролетариат себя освободит через Выборы”