|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

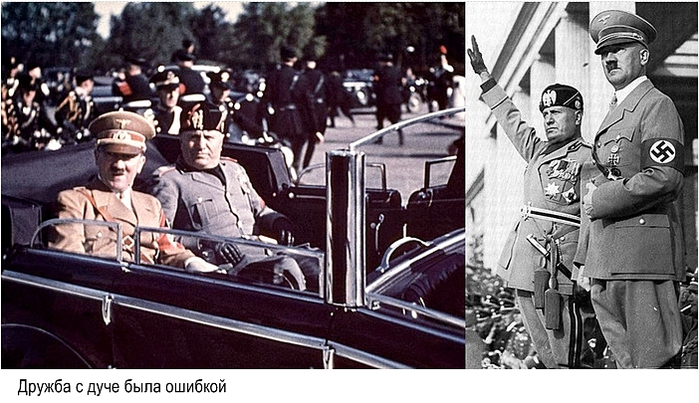

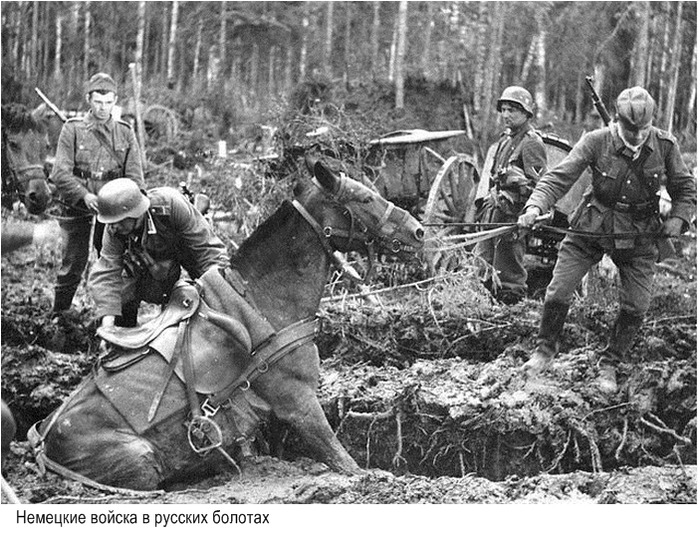

Большие задачи малыми силами2013-06-05 13:06:43... , как и десятилетия назад в Египте, отстаивать ... + развернуть текст сохранённая копия Чтобы вернуть военное присутствие в Мировом океане, необходимо вспомнить опыт «черных беретов»  «Ответный ход», «Одиночное плавание»… Эти советские фильмы-боевики когда-то наполнили энтузиазмом сердца сотен мальчишек, мечтавших надеть красивую черную форму морских пехотинцев. В рядах элитных подразделений можно было выковать настоящий мужской характер, получить хорошую боевую подготовку и отдать два года интересной службе с перспективой побывать за границей, для многих наших соотечественников, особенно парней из глубинки, тогда недоступной… В начале нового тысячелетия российское руководство продемонстрировало решимость вернуть свое военно-политическое присутствие в ряде регионов мира, некогда являвшихся сферой геополитических интересов Советского Союза. Кремль не ограничился декларативными заявлениями, осуществив практические шаги в данном направлении. Вот только несколько примеров. В 2007–2008 годах был предпринят поход в Атлантику и Средиземное море группировки Северного флота во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», осуществлено боевое дежурство российских кораблей у берегов Африканского Рога, проведены в Индийском океане российско-индийские учения «Индра-2009». В этой связи, несомненно, у многих возникает резонный вопрос: нужна ли России игра мускулами в Мировом океане в условиях серьезнейших проблем, переживаемых и страной, и ее Вооруженными Силами? Нам представляется актуальным изучение наиболее успешных операций с участием «черных беретов» в период холодной войны в контексте анализа военно-политической ситуации в странах, где они высаживались. Приведем только несколько примеров действий советской морской пехоты за границей. У берегов Египта В 1955 году лидер Египта Абдель Насер добился вывода из страны британских войск и взял курс на сближение с СССР. Впервые у Москвы появилась реальная возможность установить свое влияние на Ближнем Востоке, что нашло отражение прежде всего в военно-техническом сотрудничестве с Каиром: поставки советского вооружения осуществлялись в страну пирамид через Чехословакию. Перевооружив армию, Насер объявил в 1956 году о национализации Суэцкого канала, фактический контроль над которым осуществляли финансовые круги Франции и Великобритании. Примечательно, что на столь радикальное решение египетского президента подвиг отказ США финансировать строительство жизненно важной для Египта Асуанской плотины. В ответ Великобритания, Франция и Израиль подписали соглашение о проведении операции под кодовым названием «Мушкетер». Попытка ее осуществления вызвала протест СССР и неудовольствие США – европейские державы не поставили своего заокеанского союзника в известность о предстоящих боевых действиях против Египта. В конечном итоге дипломатическими усилиями Кремля и Белого дома агрессия против Египта была остановлена, а израильские войска выведены с оккупированного ими Синайского полуострова. Однако спустя десятилетие отношения между Каиром и Тель-Авивом обострились вновь: в июне 1967 года между двумя странами вспыхнула война. Израильтяне нанесли поражение египтянам и вновь заняли Синай. Кремль отреагировал предельно жестко, разорвав 10 июня 1967 года дипломатические отношения с Тель-Авивом и отправив оперативную эскадру Черноморского и Северного флотов к берегам Египта. В Порт-Саид вошли советские десантные корабли, высаженный с них отдельный 309-й батальон морской пехоты Черноморского флота занял оборону во втором эшелоне египетской армии, существенно укрепив ее позиции: израильтяне прекратили обстрел прилегающей к Порт-Саиду территории. С 1967 года и вплоть до окончания арабо-израильской войны в 1973-м основным местом базирования ВМФ СССР в этом регионе был Порт-Саид. Перед советской морской пехотой стояла задача: прикрытие Порт-Саида, Порт-Фуада и Суэцкого канала с моря. Кроме того, в случае поражения египетской армии (а по своим боевым качествам она уступала Армии обороны Израиля) «черные береты» должны были осуществлять охрану и эвакуацию советских военных советников. Не прошло и десяти лет, как тлеющий на Ближнем Востоке конфликт разгорелся с новой силой: в 1973 году началась война Судного дня. Израильские танки пересекли Суэцкий канал, на этот раз подразделений советской морской пехоты не оказалось в зоне боевых действий – предназначенный для высадки в районе Порт-Саида полк находился в тот период в Севастополе. В этой ситуации главком ВМФ отдал приказ сформировать на кораблях 5-й Средиземноморской оперативной эскадры отряды добровольцев для действий на берегу. Однако высадка импровизированных подразделений «черных беретов» на западном побережье Суэцкого канала не понадобилась – уже 21 октября ввиду безоговорочного поражения арабов президент Египта Анвар Садат обратился к советскому руководству с просьбой о посредничестве для заключения перемирия. Операции в Могадишо и Массауа Спустя четыре года после описанных событий началась война между Эфиопией и Сомали. Парадокс ситуации в том, что обе воюющие стороны являлись союзниками СССР. В Сомали президент Сиад Барре решил строить социализм путем причудливого сочетания марксистских идей с исламом. Причудливого еще и потому, что социализм, по крайней мере в теории, возникает на руинах капитализма и представляет собой завоевание рабочим классом политической власти. Пролетариат же в Сомали практически отсутствовал, а большинство населения страны вело кочевой образ жизни. Однако теория теорией, а на практике решительный и энергичный Барре добился немалых экономических успехов, особенно в традиционной для Сомали легкой промышленности, был взят курс на ликвидацию неграмотности, побеждена оспа. В области внешней политики Барре активно сотрудничал с СССР, особенно в военной сфере, в 1972-м Могадишо посетили председатель КГБ Юрий Андропов и министр обороны маршал Андрей Гречко. Следствием переговоров стало предоставление в аренду Москве военно-морской базы в районе города Бербера, стратегическое значение которой трудно переоценить – она расположена вблизи от основных нефтедобывающих стран. Советские специалисты построили в Бербере современнейший для своего времени аэродром, способный принимать тяжелые сверхдальние самолеты. Кроме того, в порту появились узел связи, станция слежения, хранилище для тактических ракет. В том же году Барре нанес ответный визит в Москву. И продолжало бы сотрудничество Кремля и Могадишо успешно развиваться и дальше, если бы не революция в соседней Эфиопии, приведшая к свержению монархии и захвату власти военными во главе с полковником Менгисту Хайле Мариамом, также изъявившим желание строить социализм. Вот тут-то возникла проблема. Дело в том, что Барре был сторонником идеи Великого Сомали и претендовал на провинцию Огаден, входившую в состав Эфиопии. Как и любая революция, эфиопская сопровождалась смутой и междоусобной войной, чем и решило воспользоваться сомалийское руководство, захватив вожделенную провинцию. Кремль оказался перед непростой дилеммой: кому помогать? Позиции Мариама в Эфиопии первоначально были не столь прочны, его противником выступил генерал Абате Атнафу – последовательный сторонник США. Разумеется, Москва поддержала Мариама и одновременно попыталась примирить Сомали и Эфиопию. Барре на словах был обеими руками «за», но, опираясь на сформулированный Владимиром Лениным принцип самоопределения наций, заявил, что Аддис-Абеба обязана предоставить право жителям Огадена самим решать свою судьбу. Менее знакомый с трудами классиков марксизма Мариам с таким справедливым предложением не согласился. Тогда в Могадишо решили прибегнуть к силе. И ввиду того, что агрессивной стороной оказались сомалийцы, Москва сочла необходимым поддержать Эфиопию. Благодарный Мариам предоставил в распоряжение СССР военно-морскую базу в Массауа. Разумеется, это вызвало неудовольствие Барре, потребовавшего от советских граждан в кратчайшие сроки покинуть Сомали. Городок, где жили наши соотечественники и их семьи, оказался окружен разъяренной толпой. Сомалийские военные не гарантировали безопасность советских граждан, которых нужно было не только защитить, но и эвакуировать. Барре запретил советским кораблям приближаться к берегам Сомали, однако командование несшей службу в Индийском океане 8-й оперативной эскадры проигнорировало этот запрет, более того, корабли были приведены в боевую готовность на глазах у подразделений сомалийской армии, а морпехи стали открыто готовиться к десантированию. Тем временем в городке отключили электричество, в магазинах нашим соотечественникам отказывались продавать продукты питания, когда же советские самолеты были готовы приземлиться в столичном аэропорту, сомалийцы отключили посадочные огни. И тогда в Могадишо был переброшен десант морской пехоты с одним плавающим танком ПТ-76 и двумя бронетранспортерами БТР-60: силы незначительные, но и их оказалось достаточно для благополучного проведения эвакуации – без жертв и серьезных происшествий. Впрочем, это не должно вызывать удивление, ибо, по словам историка советского Военно-морского флота Александра Розина, «командование сомалийской армии знало, на что способны советские морпехи, не понаслышке. Еще в сентябре-октябре 1972 года в ходе совместных учений в районе порта Буляхар (западнее Берберы) советская морская пехота Тихоокеанского флота с ходу прорвала после десантирования подготовленную противодесантную оборону сомалийских войск и, совершив 80-километровый марш в условиях пустыни, вышла к порту Бербера. На учениях присутствовал и министр обороны Сомали генерал Самантар. Поэтому в ноябре 1977 года после высадки десанта в Могадишо сомалийцы не пытались противодействовать нашим морякам и ни во что не вмешивались». Конфискованное сомалийцами советское имущество также благополучно эвакуировали. Таким образом, небольшое подразделение морпехов не позволило численно превосходящим силам сомалийской армии и разъяренной толпе местных жителей довести дело до кровопролития и завладеть дорогим оборудованием. С Массауа все было сложнее – «черным беретам» пришлось войти в боевое соприкосновение с противником. Суть проблемы заключалась в следующем: помимо территориального спора с Сомали эфиопскому руководству приходилось бороться с эритрейскими сепаратистами, выступавшими за создание независимого государства и считавшими предоставленный в распоряжение советских ВМС порт своей территорией. Воспользовавшись войной Эфиопии с Сомали, летом 1978-го отряды Народного фронта освобождения Эритреи подошли к Массауа. Советское командование приняло решение высадить в этом порту усиленную роту 55-й дивизии морпехов Тихоокеанского флота под командованием Вячеслава Ушакова. Ей и пришлось вступить в бой с повстанцами, при этом наши десантные корабли оказались в зоне действия огня эритрейцев. Это не позволило выгрузить на побережье дополнительное количество техники. Тем не менее благодаря высокому уровню боевой подготовки и слаженности действий вновь обошлось без потерь с нашей стороны и порт был удержан. Отметим, что в защите Массауа приняли участие морпехи не только Тихоокеанского (из его кораблей состояла 8-я оперативная эскадра), но и Балтийского флота. Учение как предупреждение Пекину В 1979 году вспыхнул еще один конфликт между соцстранами: КНР развязала войну против Вьетнама. Хорошо подготовленная и имевшая колоссальный боевой опыт, полученный в ходе длительных войн с французами и американцами, оснащенная советским оружием, вьетнамская армия остановила агрессора, не позволив ему продвинуться в направлении Ханоя и Хайфона. В скором времени Пекин пошел на заключение перемирия. Одной из причин подобного шага китайского руководства стала жесткая позиция СССР, который привел в боевую готовность ракетные войска и 44 дивизии, развернутые на 4500-километровой границе с Поднебесной. Для нас же важно то, что на границе с Китаем было проведено тактическое учение с боевой стрельбой развернутого по штатам военного времени 390-го полка морской пехоты 55-й дивизии. Иными словами, «черные береты» в случае дальнейшей эскалации китайско-вьетнамского конфликта готовы были принять участие в боевых действиях на стороне последнего. Сейшелы: оперативно и эффективно В 1981 году на дружественных и стратегически важных для СССР – в силу их расположения между Индией и Африкой – Сейшельских островах под руководством спецслужб ЮАР была предпринята неудачная попытка государственного переворота. Сразу после этого в столицу страны порт Виктория вошли советские боевые корабли, на борту которых находились подразделения морской пехоты, готовые высадиться в случае необходимости и поддержать сейшельскую армию – сохранялась угроза, что Претория предпримет еще одну попытку свержения правительства Франса-Альбера Рене. Остановимся подробнее на причинах пристального внимания Кремля к маленькому островному государству. Порт Массауа в Эфиопии, как мы уже убедились, вследствие военного конфликта с Сомали и борьбы с эритрейскими повстанцами не был надежным пунктом базирования и обеспечения материально-технических потребностей 8-й оперативной эскадры. Экипажи кораблей и судов нуждались в более надежной базе. И Сейшелы в этом плане подходили идеально. Введение советских войск в Афганистан привело к новому витку холодной войны. Это нашло выражение и в проведенных американцами весной 1980-го маневрах в Индийском океане с участием подразделений морской пехоты. Разумеется, советское руководство решило адекватно ответить на вызов вероятного противника и приказало командующему 8-й оперативной эскадрой контр-адмиралу Михаилу Хронопуло провести учения с участием «черных беретов», что и было осуществлено уже в мае 1980 года. По словам президента Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» генерал-лейтенанта Павла Шилова, на остров Сокрота были высажены две усиленные десантные группы численностью 700 человек, а через две недели – еще одна при поддержке вертолетов и плавающих танков под командованием Павла Шилова – тогда еще молодого лейтенанта. Значение этого учения со стратегической точки зрения трудно переоценить: наши моряки и морские пехотинцы продемонстрировали способность оперативно и эффективно решать самые сложные задачи вдали от советских берегов. Американцы же убедились: несмотря на всю мощь своих ВМС, они далеко не хозяева в Индийском океане. И вновь возвращаемся на Ближний и вечно «горячий» Восток. Непосредственно перед очередной арабо-израильской войной 1982 года советские морпехи побывали в Сирии – в составе 5-й Средиземноморской эскадры. В ходе советско-сирийских учений тактическая группа морской пехоты ВМФ СССР под командованием подполковника Абашкина успешно провела высадку десанта в незнакомой местности – в районе города и пункта базирования ВМС Сирии Латакия. А затем наши «черные береты» продвинулись в глубь территории и подавили сопротивление условного противника. И снова Ближний Восток Эти учения продемонстрировали готовность и способность СССР, как и десятилетия назад в Египте, отстаивать свои стратегические интересы в регионе с помощью небольших, но хорошо подготовленных подразделений. Казалось, вскоре им вновь придется вступить в бой: 6 июня 1982 года в южный Ливан, на территории которого располагались отряды Организации Освобождения Палестины, вторглись израильские войска. После начала военных действий в Ливане высадились американские морские пехотинцы. В свою очередь сирийский президент Хафез Асад обратился к советскому руководству с просьбой перебросить в Бейрут подразделения советской морской пехоты. Однако по ряду причин этого не произошло, впрочем, советские дипломаты заявили американским коллегам, что не допустят изменения баланса сил в регионе в пользу США и Израиля. И перспективы высадки в ливанской столице советских «черных беретов», думается, были весомым аргументом в этом диалоге. Так или иначе, но в 1983 году израильские войска покинули Ливан. В 1986-м заполыхала кратковременная, но кровопролитная гражданская война в Народной Демократической Республике Йемен, весьма болезненно воспринятая в СССР, что неудивительно. Во-первых, НДРЙ была наиболее надежным союзником Кремля в арабском мире. Недаром после потери аэродромов в Сомали в НДРЙ перевезли всю технику, а эвакуированный из Берберы радиоцентр (космическая связь) разместили на полуострове Малый Аден. Во-вторых, у советского руководства были грандиозные планы военного сотрудничества с президентом этой страны Али Насером Мухаммедом. В частности, планировалось построить в Аденском заливе три плавпричала для атомных подводных лодок, что существенно укрепило бы позиции 8-й оперативной эскадры, а также позволило бы в более жесткой форме отставить стратегические интересы СССР на Африканском Роге. Впрочем, все эти планы рухнули с началом перестройки. Тогда же, в 1986-м, морпехам пришлось принимать участие в поисках и эвакуации советских специалистов и их семей из Йемена. Задача затруднялась хаосом в стране и тем, что многие наши соотечественники спасались самостоятельно, причем под огнем противоборствующих сторон. Но опять же, благодаря высокой выучке «черные береты» не понесли потерь (среди специалистов и военных советников жертвы, к сожалению, были). Итак, мы коснулись только некоторых, но наиболее ярких операций советской морской пехоты в годы холодной войны. С тех пор многое изменилось, но по-прежнему нет мира на Африканском Роге. А полыхнувшая огнем гражданской войны в Сирии и Ливии, политическим хаосом и беспорядками в Египте «арабская весна» превратила Средиземноморье в пороховой погреб. В этих условиях, если мы всерьез желаем вернуть свое военное присутствие в Мировом океане, хорошо подготовленные и мобильные соединения морской пехоты нам просто необходимы, равно как обязательно надо изучать опыт проведенных ими операций – практически всегда блестящих и практически всегда без потерь. Игорь Ходаков Читай ещё: Мушкетеры Суэца Один "МиГ" над Тель-Авивом  ertata Тэги: авиация., арабо-израильская, армия,, берет, вмф, вов., война, война., геополитика., интересный, история, история., конфликт, локальный, морпехи, морской, назад, непознанный, новость, операция, пехота, политика, политика,, разный, событие, ссср, ссср., флот,, холодный, черный Завещание Гитлера2013-06-05 00:15:02 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Свое завещание Гитлер начал писать 4 февраля 1945 года, а закончил 26-го. Это довольно объемистая рукопись, привести ее здесь целиком нет никакой возможности, а потому мы прокомментируем наиболее характерные, с нашей точки зрения, части документа. Во всем виноваты Черчилль... и евреи «Черчилль, увы, всего лишь старый человек. который только и может, что исполнять приказы этого безумца Рузвельта. В самом начале войны я действовал, исходя из того, что Черчилль способен понять великий смысл объединения Европы, и в моменты прояснений он действительно вроде бы схватывал это. Позднее, когда я атаковал СССР и вскрыл большевистский гнойник, я надеялся, что в сознании западных стран это зажжет искру здравого смысла. Я дал Западу шанс, не пошевелив даже пальцем, абсолютно безопасно принять участие в акте великого очищения, предоставив всю санитарную работу одной Германии. Однако ненависть этих лицемеров к честному человеку гораздо сильнее, чем чувство самосохранения. Я недооценил власть евреев в Англии!» Здесь процитировано самое начало завещания. Дата его написания - 4 февраля 1945-го. Прошло всего три года без одной недели с того момента, как Гитлер, благодаря красноречию командующего военно-морскими силами Германии гросс-адмирала Эриха Редера. окончательно отказался от планировавшейся с 1940 года операции «Морской лев». Операции, целью которой было «устранить английскую метрополию как базу для продолжения войны против Германии и, если потребуется, полностью захватить ее» (директива №16 «0 подготовке десантной операции против Англии» была составлена Гитлером 16 июля 1940 года). Но об этом неловком инциденте фюрер уже не хотел вспоминать. В Мюнхене мудрая Германия предложила недалекой Британии, да и всей Европе совместно бороться с мировым коммунизмом и сионизмом. Британия и Европа отказались. И неважно, что это предложение больше напоминало ультиматум. Что делают немцы в Нью-Йорке? Читаем дальше. Гитлер - об Америке: «Колонизаторская политика Европы закончилась полным крахом. Я не забыл один момент видимого успеха, успеха - чисто материального: я говорю об этом монстре, который зовет себя “США", о котором я сейчас хотел бы сказать. И монстр - это единственно подходящее для Соединенных Штатов определение! Если Северной Америке не удастся сменить свою идеологическую доктрину на менее злокачественную, чем та, которая сейчас, весьма сомнительно, что ей еще долгое время удастся оставаться преимущественно белым континентом».  Не любил Гитлер Америку. Хотя именно немецкие иммигранты и их потомки образовали крупнейшую в США группу выходцев из континентальной Европы. Уже в середине XIX века в Новом Свете проживало более 1,3 миллиона немецких переселенцев, то есть более трети всех эмигрантов страны. И фюрер немецкого народа об этом прекрасно знал и искренне скорбел: «Я очень расстроен от одной мысли о тех миллионах немцев, которые эмигрировали в Соединенные Штаты и которые теперь составляют хребет этой страны. Потому что эти люди, заметьте, не просто потерянные для своей родины, хорошие немцы: на самом деле они стали врагами, еще более нетерпимо настроенные к нам, чем любые другие. Немецкий эмигрант везде сохраняет СБОИ качества хорошего и выносливого работника, и это так, но он очень быстро теряет свою душу. В будущем мы должны предпринять меры против этих напрасных истечений германской крови. Только на восток, и только на восток должна течь наша кровь. Перенеси немца в Киев, и он останется цельным немцем. Но перенесите его в Майами, и вы сделаете из него дегенерата, то есть американца». Европа - это несерьезно Но вернемся в Европу. Итак, лидер нацистской Германии о Франции: «Я никогда не любил ни Францию, ни французов, и никогда не переставал об этом говорить. Однако я должен допустить, что среди них есть некоторые стоящие люди».  Об Италии: «Когда я объективно и без эмоций оцениваю события, я должен допустить, что моя нерушимая дружба с Италией и Дуче должна быть причислена к моим ошибкам. На самом деле это очевидно, что наш союз с Италией был более на пользу врагу, чем нам самим. Итальянское участие принесло нам выгоды в лучшем случае весьма умеренные, в сравнении с бесчисленными трудностями, которые из этого возникли». Об Испании: «Я иногда спрашивал себя, не сделали ли мы ошибку в 1940 году, не втянув в войну Испанию. Я убежден, что Франко согласился бы на союз с нами на вполне приемлемых условиях - на обещании небольшого кусочка Франции, как утешения его национальной гордости, и большого куска Алжира, как действительно ценного и вполне реального подарка». О Японии: «Вступление в войну Японии не вызывало у нас страхов и опасений, хотя было очевидно, что японцы сделали великолепный подарок (Перл-Харбор) Рузвельту, дав ему железный повод для объявления войны Германии». Почему Россия? «Ни одно решение, которое я принимал в течение этой войны, не было настолько пагубным, как решение атаковать Россию. Я всегда говорил, что мы должны любой ценой избежать ведения войны на два фронта. И вы можете быть уверены, что я долго и беспокойно размышлял над печальным опытом Наполеона в России». Тогда почему была начата война с Россией? Адольф Гитлер дал свой ответ на этот вопрос: «У нас была серьезная причина для наших действий - смертельная угроза, которую СССР представлял для нашего существования. Потому что было абсолютно ясно, что сегодня или завтра, но СССР будет атаковать нас. Наш единственный шанс разбить СССР - напасть первыми, потому что пассивно защищаться было абсолютно бесперспективно. Мы не могли дать возможность Красной армии воспользоваться нашими суперсовременными автобанами для быстрейшего броска своих танков, а наши железные дороги предоставить им для переброски своих частей и снабжения. Но если бы напали мы, то у нас был шанс разбить Красную армию на ее же поле, в ее болотах, на ее обширных и грязных пространствах. Однако на цивилизованной территории у нас не было против Красной армии никаких шансов. Если бы СССР напал на Германию, то мы были бы для них просто трамплином, с которого они бы обрушились на всю Европу и раздавили ее. Моим личным кошмаром был страх, что Сталин перехватит инициативу».  И в завершение - пророческие слова: «С разгромом нашей империи и только ожидающимся появлением азиатского, африканского и, возможно, южноамериканского национализма в мире есть только две силы, способные к противостоянию, - это США и СССР». Всего лишь копия Этот документ, если верить тем, кто его опубликовал, пережил немало приключений. Подлинник завещания отсутствует. Дело в том, что в апреле 1945 года Гитлер перед смертью внес некоторые изменения в завещание, в частности сделал запись об исключении из партии бывшего рейхсмаршала Германа Геринга и о лишении его всех прав. Кроме того, был исключен из партии и снят со всех государственных постов рейхсфюрер СС и министр внутренних дел Генрих Гиммлер. А гросс-адмирал Карл Дёниц в завещании был назначен президентом рейха и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Затем текст завещания был тайно переправлен неким офицером - доверенным лицом Гитлера - в один из австрийских банков. Само «лицо» оказалось в тюрьме, где переживало по поводу того, что завещание обнаружат и это послужит поводом к ужесточению наказания. В конце концов, заключенному офицеру удалось уговорить знакомого юриста изъять из банка завещание и сжечь его. Но юрист не был бы профессионалом, если бы не прочел то, что собирался уничтожить. Поняв, что перед ним - уникальный документ, юрист сделал его фотокопию, а затем с чистой совестью выполнил пожелание клиента: сжег все бумаги.  В1938 году американский журнал Tlme назвал Адольфа Гитлера «Человеком года». Но в этот раз (единственный за все время существования издания) фотография человека года не была размещена на обложке. Журнал «Тайны XX века»  ertata Тэги: а.гитлер, биография, великий, вов., война, война., второй, гитлера, европы., завещание, загадка, интересный, история, история., люди, люди,, мировой, назад, непознанный, отечественный, рейх, ссср, ссср., судьба, третий Горе не беда2013-06-04 18:53:32

«Горе — не беда» — советский рисованный мультфильм, созданный на студии «Союзмультфильм» в 1983 году по мотивам русских народных сказок.  ertata Тэги: беда, видео, горе, мультфильм, мульты, мульты., назад, онлайн, русский, сказка, смотреть, советский, союзмультфильм, ссср, ссср. Американцы не могут, французы не могут — придется самим2013-06-03 22:21:26Академик Федор Митенков прошел все ключевые стадии развития ядерной отрасли — от разделения ... + развернуть текст сохранённая копия Академик Федор Митенков прошел все ключевые стадии развития ядерной отрасли — от разделения изотопов до реакторов на быстрых нейтронах. У него свой взгляд на будущее атомной энергетики  Академик РАН Федор Михайлович Митенков — ученый мировой величины, патриарх отечественной ядерной индустрии. С 1969 года почти три десятилетия он стоял у руля флагмана российского атомного машиностроения — горьковского Опытного конструкторского бюро машиностроения имени И. И. Африкантова (ОКБМ), сейчас продолжает работать там же в качестве советника директора по научным вопросам. Производственную деятельность ученый начал в 1950 году в конструкторском бюро Горьковского машиностроительного завода, где вначале занимался теоретическим обоснованием проектов диффузионных машин для получения обогащенного урана. Позднее участвовал как ведущий исполнитель в создании уникального оборудования для атомной промышленности, в конструировании силовой установки для ледокола «Ленин» и первого поколения атомных подводных лодок (АПЛ). Внес значительный вклад в разработку и создание серии ядерных реакторов для военно-морского и гражданского флота, атомных энергоблоков. Под руководством и при участии Федора Митенкова в ОКБМ были созданы атомные паропроизводящие установки для всех советских атомных ледоколов, сотен АПЛ и надводных кораблей ВМФ, реакторы на быстрых нейтронах БН-350, БН-600, ядерные реакторы для атомных станций теплоснабжения и проекты реакторных установок для малой атомной энергетики. — Федор Михайлович, вы известны как конструктор ядерных силовых установок для ВМФ, ваш мировой приоритет в разработке натриевых реакторов на быстрых нейтронах подтвержден премией «Глобальная энергия», лауреатом которой вы стали еще в 2004 году. Между тем ваша кандидатская работа посвящена диффузному обогащению урана. Как связаны эти темы в вашей карьере? — Я успешно закончил физический факультет Саратовского университета имени Чернышевского, и мой профессор Александр Давидович Степухович, который руководил организованной им же лабораторией химической физики, к моей радости, пригласил меня в аспирантуру. Он возлагал на меня определенные надежды, так как под его руководством, еще студентом, я подготовил к публикации три работы по кинетике цепного распада этана. Я успел даже сдать вступительные экзамены, когда неожиданно для всех попал в поле зрения специальной комиссии из Москвы, отбиравшей перспективных выпускников-физиков для распределения по линии Первого главного управления, в ведении которого находилась вся атомная промышленность. Хотя факультет поддерживал мое желание заниматься чистой наукой, отвертеться от приказа могущественного ведомства я не смог и в результате в конце 1950 года вместо аспирантуры попал на знаменитый Артиллерийский завод имени Сталина (позже Горьковский машиностроительный завод) для работы в Особом конструкторском бюро. — Известно, что горьковскому ОКБ по проектированию специальных машин отводилась особая роль в советском атомном проекте. — Верно, нужно было заниматься широким кругом вопросов, решение которых порой было чрезвычайно сложным и столь же увлекательным. И задачи были интересные, к счастью, и наука интересная, так что то, чем мне пришлось здесь заниматься более пятидесяти лет, скучным не назовешь. Но вначале, помню, мне там не очень понравилось: на заводе, как мне тогда казалось, к теории относились весьма пренебрежительно, считали главным критерием исследовательской работы практику и предпочитали расчетам натурные опыты, реализацию в железе. А я же готовился к университетской науке, и, учтя это, тогдашний главный конструктор ОКБ Анатолий Иванович Савин (один из создателей ракетно-космической обороны страны, в 1960-е он разработал знаменитые истребители спутников — оружие для уничтожения орбитальных средств нападения), он потом стал академиком, направил меня в расчетное подразделение, которое тогда занималось именно обогащением урана и участвовало в разработке газодиффузионных машин. — Но ведь в начале 1950-х уже работали первые советские диффузионные обогатительные заводы и в Новоуральске, и в Томске. — Это так, но проблема заключалась в невысокой производительности диффузионного оборудования и огромной энергозатратности процесса, так что в то время увеличение выпуска оружейного урана во многом зависело как раз от вопросов энергетики. А представьте себе, какая в те годы была электроэнергетика где-нибудь в Сибири, приходилось строить мощные электростанции специально для работы таких предприятий. Поэтому эти машины продолжали совершенствоваться и в Ленинграде, и здесь у нас, в Горьком. И в некоторых вопросах мы ленинградцев опередили. Мы смогли создать компрессор так называемого половинного расхода, который потреблял электроэнергии в разы меньше своего предшественника. Когда мы сдавали эти новые машины заказчикам, они просто пришли в восторг от того, что экономится столько электроэнергии. — Потом эта удачная разработка была передана, видимо, и в конкурирующее ОКБ ленинградского Кировского завода? — Здесь вышла такая история. То, что мы сделали, было событием, которое интересовало всю отрасль, потому что обогащение урана тогда было одной из ключевых задач всей страны. Главный конструктор ленинградского КБ Николай Михайлович Синев позвонил моему руководителю Игорю Ивановичу Африкантову (выдающийся конструктор, долгие годы возглавлял ОКБ Горьковского машиностроительного завода, а позже и ОКБМ, возникшее на месте конструкторского бюро) и попросил: «Нам стало известно, что Митенкову удалось существенно уменьшить затраты электроэнергии. Мы же занимаемся одной проблемой, не передадите нам необходимую информацию?» Игорь Иванович понимал, насколько важна наша разработка для отрасли, для страны в целом, и попросил меня помочь ленинградским товарищам. Я ему ответил, что мы, конечно, все им передадим, но закавыка в том, что теоретически осмыслить полученное нам самим не удалось, так как мы достигли успеха опытным путем. Я поехал в Ленинград и честно им все последовательно рассказал. Рассказал, что вопреки мнению академика Миллионщикова (Михаил Дмитриевич Миллионщиков — известный специалист в области аэрогидродинамики, механики и прикладной физики, в то время научный руководитель проектов по совершенствованию газодиффузионных машин) предложил использовать вместо осевого компрессора центробежный и что Африкантов поддержал меня. Поведал им, как мы меняли конструкцию сверхзвукового компрессора, как я мучил своих конструкторов, пока искали необходимую геометрию лопаток на выходе из компрессора и перепробовали все, что можно было, а получив нужную лопатку, стали ее просто буквально копировать, повторяя эту, можно сказать, в значительной степени случайную находку. Рассказал и то, что теоретически объяснить, изложив какой-то математической функцией, какими-то алгоритмами, почему и как это работает в сверхзвуковых течениях, мы не готовы, потому что просто не понимаем сами всего. — Чем же закончилась история с Кировским заводом? — А не пошло это дело в Ленинграде. Как будто скопировали они все. Я же им конструкцию свою всю привез в чертежах. Они повторили все по нашей документации, но у них не получилось. Николай Михайлович позвонил Африкантову и серьезно сказал: а все-таки ваш порученец Митенков не сказал всего, что знал. Я Игорю Ивановичу поклялся, что это не так. Я, кстати, впервые рассказываю эту историю вам, неспециалисту, и до сей поры очень неприятно вспоминать, что мне не поверили до конца. А позже уже сам академик Миллионщиков предложил мне изложить результаты в работе на базе накопленных материалов по центробежному варианту компрессора, и под его научным руководством я подготовил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Но вопросы, конечно, остались и после этой работы. — А сейчас нашли объяснение вашей тогдашней находке, может, просчитали на современных вычислительных средствах эти сверхзвуковые течения? — Вы знаете, я все годы следил за изучением процессов в сверхзвуковых течениях, имел хорошие связи с учеными ЦАГИ, (Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского). Представьте себе, та же сложность с теорией и в авиации, с ней и сейчас конструкторы сталкиваются при проектировании сверхзвуковой техники. Объяснить все получается не всегда. Ведь не случайно тот же ЦАГИ построил когда-то специальные стенды в натуральную величину, с помощью которых и сейчас ищут решения с точки зрения управления такими самолетами, и многие из таких решений по-прежнему находят только благодаря практическим изысканиям. — Федор Михайлович, а ведь в те же 50-е годы параллельно шла и работа над судовыми реакторами... — То, что мы за это дело взялись, логично вытекало из нашей работы и над диффузионными машинами, и над промышленными реакторами (для наработки плутония). В 1953 году нашему ОКБ было поручено проектирование первой атомной установки для ледокола «Ленин». Африкантов попросил меня подумать, нужно ли отдавать разработку главного циркуляционного насоса реактора на сторону или сможем сделать сами. Я подумал, что раз мы справились с компрессорами, то и с насосами должно все получиться. Этот ледокол стал весьма большим техническим достижением нашей страны, он первым прошел от Мурманска до Берингова пролива и обратно, нигде не задерживаясь. Американцы сделали похожее судно почти одновременно с нами, но оно у них проработало недолго, а у нас «Ленина» вывели из эксплуатации после наработки более ста тысяч часов, причем только из-за изношенности корпуса судна, а его ядерная установка (ЯУ) сохраняла полную работоспособность, не было выявлено никакого заметного износа деталей. Электрические, механические и гидравлические характеристики ЯУ сохранили свои проектные значения. Теперь относительно морской военной тематики. Центр тяжести наших работ со временем действительно переместился на создание атомных установок для военно-морского флота, для подлодок и других кораблей, включая даже глиссеры. Одновременно с работой над реактором «Ленина» у нас началось проектирование установок для военных моряков. Наше ОКБ привлекли к этому проекту, когда группа конструкторов и ученых из НИИ-8 (теперь это НИКИЭТ), возглавляемая Николаем Антоновичем Доллежалем, уже какое-то время работала над энергетической установкой. Мы разработали свой блочный вариант водо-водяной реакторной установки. Вопрос отбора проекта обсуждался на отраслевом научно-техническом совете. С точки зрения конструкции и технологий наш вариант настолько выигрывал по сравнению с тем, что было у Доллежаля, что главк вынужден был принять решение о выборе именно нашего проекта, и в целом эти основные результаты нашей работы использовались для всех последующих судовых реакторных установок. — С какими организациями вы взаимодействовали при разработке морских ЯУ? С обнинским Физико-энергетическим институтом (ФЭИ)? — Тогда мы работали с Курчатовским институтом. А с ФЭИ мы стали сотрудничать, когда Александр Ильич Лейпунский (выдающийся советский физик-ядерщик, руководил программой создания ядерных реакторов с жидкометаллическим теплоносителем для ВМФ) предложил использовать в качестве теплоносителя эвтектику — смесь свинца с висмутом. И мы, кстати, длительное время работали над этим вместе с ним. У нас со специалистами ФЭИ были хорошие отношения, но по некоторым концептуальным вопросам мы с ними не просто спорили, а даже ссорились. Мы взялись за это задание под напором начальника главка, поручившего нашему ОКБМ изготовить наземный прототип жидкометаллического реактора для ВМФ. Отказаться было нельзя, но мы никогда не скрывали и своего скептического отношения к проекту с таким теплоносителем в целом. В итоге потратили много усилий, довели до положительного результата, до работоспособного реактора, но я всегда и везде, где нужно, конечно, даже на заседаниях совета ВПК, говорил, что свинцово-висмутовый теплоноситель для использования в военно-морском флоте — тяжелая нагрузка. Главный конструктор лодки (Александр Карпович Назаров, конструктор АПЛ в СКБ-143, впоследствии СПМБМ «Малахит») сказал даже как-то на одном из заседаний, что в первый раз видит, как автор успешного проекта от него сам же отказывается. При использовании такого теплоносителя выделялся очень опасный для людей ядовитый полоний, были проблемы с поддержанием теплоносителя в жидком состоянии во время стоянки лодок, для этого нужна была специальная печь и так далее. Положительным же было то, что наша установка с этим теплоносителем обеспечила самую высокую скорость подводного хода в мире — 42 узла при хорошем звуке. Потом подольский КБ «Гидропресс» принял у нас дела и продолжил проектировать на металлическом теплоносителе. Позже были созданы силовые установки с водо-водяными реакторами, показавшие, что можно получить похожие характеристики, в том числе по скорости, без тех непреодолимых трудностей, которые характерны для свинцово-висмутовых реакторов. — Известно, что ОКБМ работу с металлическим теплоносителем все же успешно продолжило, я говорю о быстрых натриевых реакторах для энергетики. — Применительно к энергетическим быстрым реакторам мы по рекомендации Лейпунского с самого начала как на теплоноситель ориентировались на натрий, хотя он бурно реагирует с водой и водяным паром. Решающими для нас стали его исключительно хорошие теплофизические свойства: высокая теплопроводность, большая теплоемкость. К тому же у натрия пониженное коррозионное воздействие на конструкционные материалы реактора, и он довольно просто чистится по ходу эксплуатации. Мы к этой работе относились очень серьезно, потому что знали, что для энергетики будущего нужно строить не один реактор, а серию, ведь они способны фактически навсегда решить проблему ядерного топлива. Первый демонстрационный энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 мы ввели в строй в 1973 году. — На Мангышлаке, около города Шевченко. — Да, на восточном побережье Каспия, теперь это город Актау. Там море очень соленое, и мы часть мощности, получаемой в реакторной установке, использовали для опреснения воды методом выпаривания, а частично тратили на выработку электроэнергии, в течение многих лет работал этот реактор без каких-либо приключений. Но главное то, что, эксплуатируя установку, мы набирались бесценного опыта.  — Неужели, Федор Михайлович, вот так сразу, без вопросов запустили в работу совершенно новое тогда и очевидно очень сложное оборудование? — Конечно, без проблем не обошлось. К сожалению, здесь сказались некоторые недоработки ФЭИ, научного руководителя проекта, в части стендовых испытаний. Когда мы перед пуском стали заполнять систему, выяснилось, что натрий не идет, случился затор. Борис Федорович Громов (замдиректора ФЭИ, возглавил программу по жидкометаллическим ЯУ после смерти Лейпунского) утверждал, что они в институте изучили натрий как теплоноситель якобы до предела. У них в ФЭИ давно работал экспериментальный натриевый реактор БР-5, но объем натрия в нем там меньше двух кубических метров, а у нас-то на БН-350 — больше 500. Тем не менее Громов считал, что это мы что-то не так сделали. Приехал сам со своими специалистами, повторили они всю технологическую операцию, натрий сначала пошел, а потом снова встал. Мы стали размышлять и пришли к заключению: из-за того, что диаметр трубопровода достаточно большой, по мере его заполнения скорость уменьшается, натрий переохлаждается и образуются пробки. Эту идею, что скорости, поверхности, объемы — все это действует совместно и в этом причина того, что мы каждый раз натыкаемся на эти пробки, я высказал Борису Федоровичу. Мы это все подработали, запустили, и в целом БН-350 показал запроектные характеристики, и у нас сложилось убеждение, что с учетом этого опыта мы сможем создать уже серийный реактор БН-500, известный теперь как БН-600. Но работая над новым БН, мы стали еще осторожнее относиться ко всем технологическим процессам с натрием. Провели много натурных испытаний, потому что главным для нас было убедиться в правильности расчетов по физике этих процессов. У 350-го была довольно сложная петлевая схема отвода тепла, но он проработал довольно надежно двадцать пять лет, а для 500-го мы придумали поворотную конструкцию, которая обеспечивала при необходимости возможность демонтажа, и можно было очистить зазоры, если они забивались натрием. Эту реакторную установку мы запустили в 1980 году на Белоярской АЭС, она до сих пор действует, и это не опытный какой-то экспериментальный блок — он фактически создан по серийной технологии. — В следующем году там же, на Урале, планируют запустить БН-800. Кроме того, в вашем бюро проектируется БН-1200, есть и конкурирующая натриевой технология на свинцовом теплоносителе — причем обе эти разработки вошли в официальную программу «Росатома» «Прорыв». Что вы думаете об этих проектах? — БН-800 по конструктиву близок к БН-500, только мощность на нем больше. Мы все проверили, дополнительно убедились в его надежной работоспособности, так что нет оснований думать, что неожиданно может проявиться что-то новое с точки зрения эксплуатации. Еще в более полной мере возможности быстрого натриевого реактора мы сейчас воплощаем в БН-1200, разрабатываемом как раз в рамках «Прорыва». Что же касается установки со свинцовым теплоносителем, то декларируют, что она может быть эффективнее натриевого по технико-экономическим показателям и безопасности. Мы, как разработчики быстрого натриевого реактора, в этом не уверены. Пусть сначала сделают хотя бы демонстрационный образец, пусть он поработает. Пока же, я считаю, нашему натриевому реактору альтернативы нет. На мой взгляд, если серьезно относиться к быстрым реакторам, то, безусловно, работа должна вестись с натриевым теплоносителем. — Федор Михайлович, а все же с какими проблемами столкнутся создатели свинцового реактора? — Я не случайно рассказал про пуск БН-350. Казалось бы, натрий в Обнинске к тому времени изучили досконально, все попробовали, все просчитали, и тем не менее случилась та непредвиденная ситуация. Свинец же вообще не изученный теплоноситель, в этом плане нужно много работать. Кто-то сможет обоснованно гарантировать, что к определенному году этот реактор будет работать? Я этим вопросом (тогда это был проект «Брест-300») очень серьезно занимался по поручению Александра Юрьевича Румянцева, когда он был министром по атомной энергии (с 2001-го по 2005 год). Он просил меня проделать анализ надежности подобного реактора и просчитать теоретически возможные аварийные состояния. Используя возможности вычислительной техники саровского ВНИИЭФа, мы, в частности, показали и доказали, что в таком реакторе может реализоваться наложение бегущей волны (идущей, к примеру, от прохудившегося теплообменника), отраженной от стен реактора, и не исключена соответствующая взрывная реакция. Это, кстати, очень оригинальный и интересный, с точки зрения физиков, вопрос — отраженная волна в таких условиях. Мы просчитали и другие сценарии, связанные с безопасностью. Я об этой работе говорил и действующему главе «Росатома» Сергею Владиленовичу Кириенко, чтобы он посмотрел отчет, который мы тогда направили Румянцеву. — На основе ЯУ для ВМФ вы, в частности, создали реакторы КЛТ-40 для плавучих электростанций. А что еще можно конвертировать из военного опыта? — Я никак не могу достучаться до наших руководителей с проектом ЯУ с полной естественной циркуляцией теплоносителя (ЕЦТ). Такой установке не нужны циркуляционные насосы, поэтому она получается дешевле, а с технической точки зрения — намного проще и безопаснее. Эта технология позволяет в аварийных случаях снять тепло с активной зоны, не прибегая к принудительной циркуляции от внешних источников питания, и, будь она у японцев в нужный момент, ничего бы с «Фукусимой» не случилось. Американцы многое делают для того, чтобы разработать подобный реактор; насколько я знаю, недавно они собрали установку, но она у них не пошла. Французы в этом плане тоже очень много стараются. Сейчас у них ЕЦТ используется только для обеспечения тишины, акустических характеристик, а при основном движении все равно включаются циркуляционные насосы. В свое время я соблазнил наших специалистов этой увлекательной задачей, сказал: «Американцы не могут, французы не могут, значит, придется нам браться за это дело». — То есть у нас есть технология всережимной естественной циркуляции? — Мы спроектировали такую реакторную установку для флота. В 1994 году руководство разрешило мне даже, не выдавая секретов, сделать доклад на конференции в Лионе. На мое выступление собрались, как мне показалось по заданным потом профессиональным вопросам, одни представители офицерского состава, французы, да и не только они. Главный специалист, отвечающий за французскую атомную отрасль, предлагал нам создать совместное предприятие, американцы упрашивали: давайте совместно поработаем над таким реактором. Но к тому времени мы уже так далеко зашли в наших разработках, что руководство не согласилось работать с ними, ссылаясь на секретность. С тех пор прошло уже много лет, и я предлагал хотя бы статью опубликовать, чтобы обозначить наши приоритеты, американцы-то все подряд патентуют, а мне — «надо подумать», вот до сих пор думаем. — Эта установка существует и в железе? — Она надежно проработала двенадцать с половиной лет на стенде нашего постоянного партнера (речь идет о сосновоборском НИТИ им. А. П. Александрова под Петербургом, где в 1996 году был пущен стенд под ЕЦТ-реактор). При этом обеспечивалась естественная циркуляция с учетом принятой у военных процедуры смены режимов, причем ее характеристики даже несколько превысили наши теоретические оценки. Этой ЯУ чрезвычайно заинтересовались генеральные конструкторы лодок, в частности Игорь Дмитриевич Спасский, в свое время генеральный конструктор ЦКБ морской техники «Рубин», их очень устраивало, что все управление установкой идет от величины расхода теплоносителя через реактор. Но вот эта новизна смущает некоторых наших руководителей, а я уже просто устал их агитировать. Ведь эта разработка имеет значение не только для флота: на принципе моноблочной установки с всережимной ЕЦТ, в котором все оборудование первого контура размещается в корпусе реактора, можно и обязательно надо строить стационарные энергоблоки. Это будет небольшая интегральная ЯУ с высокой гарантией безопасности. Ее несложно будет доставить в собранном виде в отдаленные районы Сибири или на Арктическое побережье, чтобы обеспечить энергетикой освоение этого ключевого для России края. Беседовал Ирик Имамутдинов  ertata Тэги: атом, атомный, интервью, история., мирный, митенков, назад, наука, новость, промышленность., реактор, россии, россии., россия, сделанный, сми., событие, ссср, ссср., техника., технология, ф.м., экономика., энергетика, ядерный Свадьба с приданым2013-05-31 00:55:18Производство: СССР. Мосфильм. 1953 год. Режиссер: Татьяна Лукашевич, Борис Равенских ... + развернуть текст сохранённая копия Производство: СССР. Мосфильм. 1953 год. Режиссер: Татьяна Лукашевич, Борис Равенских Актеры: Вера Васильева, Владимир Ушаков Два бригадира соседних колхозов влюблены друг в друга. Она — известная на весь район ударница труда — ссорится с возлюбленным из-за его непомерного тщеславия. Казалось бы, разрыв неминуем, но, соревнуясь друг с другом, они добиваются такого богатого урожая, что тут уж и до свадьбы недалеко…  ertata Тэги: видео, кино, комедия, мосфильм, назад, онлайн, приданый, свадьба, смотреть, советский, ссср, ссср., художественный

Главная / Главные темы / Тэг «назад»

|

Категория «Стихи»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |

+ развернуть текст

+ развернуть текст