Хотите стать успешным, состоятельным, богатым человеком? Ну, конечно, хотите! Все хотят. Вот только ...

Ласко - великолепие Сикстинской капеллы

Стоунхендж - тайна плавающих великанов.

Город, затерянный в лабиринте легенд

Микены - колыбель Античности и город циклопов

Когда сказания стали историей...

Колыбель демократии, театра и европейской цивилизации.

Древняя столица загадочных этрусков.

История погибшего города.

Вечный город

Богатейший город древности

Гиза и Саккара: визитная карочка Египта.

Карнак: самый грандиозный храмовый комплекс планеты.

Сокровищница на берегу Нила

Под покровительством Меритсегер

Храм Победителя

Жемчужина Нила

Невеста пустыни

Розовый город

Столица империй и чудес света

Первая обитель цивилизации.

Гнездо империи Ахеменидов

Чудеса городской планировки древних

Бенгальский залив в зеркале древнеиндийской архитектуры.

Моны, пью и бирманцы - основатели Пагана.

Кхмеры - родители новой звезды.

Боробудур - это книга

Священная столица Поднебесной.

Боги, ставшие камнями.

Враги наших предков.

Теотиуакан: здесь люди становятся богами.

Пукина - горцы из болот.

Остров Рапа-Нуи, глаза, смотрящие в небо.

ertata

Александр Роу был лучшим сказочником отечественного кино

Александр Роу был лучшим сказочником отечественного кино

В истории кинематографа не так уж много «убежденных» сказочников. Один из них —отечественный режиссер с нездешней фамилией —

Александр Роу. Родившись в семье ирландца и гречанки, он смог усвоить, полюбить и оживить русскую сказку для миллионов детей нескольких поколений.

Для советской и постсоветской детворы этот человек с загадочной фамилией стал не только во всемирный ряд сказочников — с Андерсеном, братьями Гримм, Гауфом, Гофманом, в когорту русских сказочников с Погорельским, Одоевским, Аксаковым, Бажовым и другими, но и в первые ряды чудодеев, освоивших и творчески развивших новый художественный язык ХХ века — сказочный кинематограф. На протяжении нескольких десятилетий — с 1930-х по 1970-е — А. Роу как режиссер и сценарист создал киновоплощения целого ряда запомнившихся сказок: «Василиса Прекрасная», «Кащей Бессмертный», «Марья-искусница», «Морозко», «Огонь, вода и… медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса», «Золотые рога» и др. Наряду с народными, Роу экранизировал и авторские мистические произведения русской и мировой литературы. Среди них — «Конёк-Горбунок», «Майская ночь, или Утопленница», «Новые похождения Кота в сапогах», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Королевство Кривых Зеркал».

Вспоминаю свое дошкольное детство, когда на дворе лежит новогодний снежок, а родители приносят в большую комнату маленький черно-белый телевизор: сейчас будут показывать фильм-сказку Александра Роу. И это —важное событие!

Киновед Н. Клейман говорит о фильмах Роу: «Это кино вечное, ведь любой фольклор имеет приметы своего времени, которых мы, воспринимающие его современными глазами, можем и не замечать». И отмечает далее:

«Александр Роу проник в самую суть русского фольклора, поэтому в его фильмах чувствуется потрясающее обаяние доброты. Это один из самых добрых режиссеров мирового кино. Он даже зло изображает с таким юмором, что отчетливо видно, как оно разрушает само себя». 28 декабря исполнилось 40 лет со дня кончины сказочника. А родился Александр Роу 8 марта 1906 г. в городе Юрьевец Костромской губернии (ныне — Ивановская область). Его отец был занят в мукомольной промышленности — в Сергиевом Посаде. Как только началась Первая мировая война, он вернулся домой, в Ирландию, оставив жену с ребенком на произвол судьбы. У матери будущего режиссера было очень слабое здоровье, и Александру пришлось зарабатывать на жизнь с юных лет. Он торговал спичками и мелкой галантереей, которой его снабжали ремесленники-кустари. И — успевал учиться.

В 15-летнем возрасте Роу попал в агиттеатр «Синяя блуза»: молодые люди выступали на улицах, разыгрывая сценки, в основном сатирического содержания. Окончив семь классов, он по настоянию матери поступил в промышленно-экономический техникум, но проучился там недолго и вскоре перевелся в киношколу Б. Чайковского, а затем продолжил обучение в Драматическом техникуме им. Ермоловой.

В 1930 г. молодой специалист пришел на киностудию «Межрабпомфильм», где начал работать помощником и ассистентом режиссера. А в 1937 г. на этой же киностудии, которая переименовалась в «Союздетфильм», снял свою первую киносказку «По щучьему велению».

Александр Роу был одним из первопроходцев киносказки, ему приходилось многое изобретать, фактически — формировать особенности жанра. Особо пристальные киноведы считают режиссера также одним из основоположников русского «хоррора»: созданные им образы разновсяческой нечисти были настолько яркими и достоверными, что запоминались мгновенно и навсегда. Один мой знакомый однажды признался, что до сих пор не видел ничего страшнее, чем сцена превращения Ивана в медведя в фильме «Морозко».

Самым ярким воплотителем зла в фильмах А. Роу, бесспорно, был Георгий Францевич Милляр, создавший колоритнейшие образы Бабы-Яги, Кащея, Черта с Диканьки, Чуда-Юда. В нынешнем году 7 ноября исполнилось 110 лет со дня рождения этого актера.

Роу столь любил Милляра, что подчас актер исполнял по три роли в одном фильме. Например, в «Василисе Прекрасной» он сыграл гусляра, старика-отца и Бабу-Ягу. Роль Яги Милляр выпросил сам, использовав находчивые аргументы: «Вот скажите мне, какая актриса позволит сделать себя такой страшной на экране? Гример только отвернется, а она тут же реснички себе подрисует». Готовясь к роли Кащея, актер сбрил волосы и брови. «Кащея Бессмертного» снимали во время эвакуации, в Душанбе, где Милляр заразился среднеазиатской малярией, ужасно похудел (до 45 килограммов) и вообще оказался на грани жизни и смерти. Говорят, внешность Милляра была настолько устрашающей, что его пугалась даже лошадь, на которой должен был скакать Кащей.

Фильм «Кащей Бессмертный», вышедший на экраны в 1944 г., произвел «эффект разорвавшейся бомбы». Ведь Кащей ассоциировался у зрителя с реальным врагом и стал собирательным олицетворением немецко-фашистского захватчика. У Роу вообще было потрясающее чутье в подборе актерского «сказочного» состава. Пятнадцатилетнюю фигуристку Наталью Седых, сыгравшую трогательную Настеньку в «Морозко» и не менее трогательную Алёнушку в ленте «Огонь, вода и… медные трубы», режиссер случайно увидел по телевидению.

Светлокудрый, лучезарный Алексей Катышев, исполнивший главную роль в этом же фильме, тоже стал звездой по воле случая. Он работал на студии помощником звукооператора. Говорят, что, случайно заметив парня, Роу произнес: «Такие глаза созданы для сказки».

Сильное впечатление произвела на зрителей Татьяна Клюева-Гагина в фильме «Варвара-краса, длинная коса». Тепло запомнилась Анастасия Зуева в роли сказочницы, «открывавшей и закрывавшей» на экране сказки Роу, большой и добрый Александр Хвыля в роли снежного деда Морозко.

У Роу снимались не только «самородки», но и звезды киноэкрана — С. Столяров, С. Мартинсон, М. Пуговкин, Т. Пельтцер, Л Хитяева и другие.

Михаил Пуговкин рассказывал: «Роу любил людей, любил артистов. У него была реквизитор, заведовала чаем. На съемках всегда имелся большой термос с чаем. Это у Роу было вознаграждением. Если мы хорошо сыграем, он говорил: “Луиза, отметьте Михаила Ивановича хорошим чаем”! Есть режиссеры, которые сидят, отмечают кадры. Все выстраивают… А он — нет, он, скажем так, эмоционально все делал, и чуть ли не стихийно. Он сказку прекрасно чувствовал».

Несмотря на огромную народную популярность фильмов Роу, отношения режиссера с критиками и цензорами складывались непросто.

Фильм «По щучьему веленью» был признан чересчур легковесным, и режиссеру рекомендовали делать более патетичное кино. После выхода «Кащея Бессмертного» Роу не давали возможности снимать русскую сказку почти десять лет... Так и не был снят задуманный в те годы фильм «Царь Водокрут» по пьесе Евгения Шварца. А шедевр Роу «Огонь, вода и медные трубы» был пущен для показа «третьим экраном».

Впрочем, Александр Артурович, «отлученный» от народной сказки, пробовал снимать детское кино в других жанрах, создавая кинореальность, более приближенную к современной действительности. Но эти фильмы — «Тайна горного озера», «Драгоценный подарок» и «Новые похождения Кота в сапогах» — не получили широкого признания и всенародной любви.

В 1959 г. Роу снова вернулся к любимому жанру русской сказки и снял «Марью-искусницу».

От фильма к фильму у Роу совершенствовалась техническая сторона работы, усложнялись спецэффекты, огромное внимание уделялось гриму и декорациям. Приходилось проявлять чудеса первопроходства и изобретательности в те времена, когда не было ни компьютерной графики, ни многого другого. Известно, что для фильма «Василиса Прекрасная» загорские мастера изготовили макет Змея Горыныча 11 метров длиной и 5 метров высотой. Внутри него размещалось 20 человек.

Вершиной сказочного творчества Роу признан фильм «Морозко». В 1965 г. картина получила Гран-при на XVII Международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в Венеции, а в 1968 году художнику было присвоено звание народного артиста РСФСР.

Актриса Инна Чурикова, сыгравшая в «Морозко» роль Марфушки, вспоминает: «Сказка мне безумно нравилась, сценарий нравился.

Мне нравился Александр Артурович — он был такой огромный, большой, строгий и в то же время очень похожий на ребенка. “Морозко” была моя первая картина, и я с удовольствием делала все, что он просил. Я даже в болоте у него тонула с восторгом и на снегу сидела, и с азартом ела лук вместо яблок — потому что он так требовал.

У Роу была душа ребенка, и на его съемках все было волшебно: люди, придумывавшие необыкновенные фокусы, умные хрюшки, пни, которые расцветали.

Но этот сказочный мир сам режиссер очень тщательно выстраивал».

На показах своих сказок Александр Роу выступал в кинотеатрах, школах и пионерских лагерях, где увлеченно рассказывал детям о возможностях кино, о своих любимых актерах и любви к родному краю. Режиссер обладал незаурядным чувством юмора и делился байками со съемочных площадок. Например, он любил рассказывать, как во время съемок его первого фильма «По щучьему велению» внезапно растаял снег, пока шли подготовки. И пришлось ему со сценаристами придумать такой драматургический ход: «Обернись, зима лютая, летом красным!» — говорит один из героев.

Со своими кинокартинами Александр Роу путешествовал не только по Советскому Союзу — режиссеру довелось побывать даже в 22-х странах Африки, откуда он привез коллекцию удивительных масок.

Режиссер Борис Грачевский рассказывал о коллеге-сказочнике: «До конца жизни в нем сохранялась доброта и наивность маленького ребенка. Когда он получил новую квартиру — пригласил художника, чтобы ему в прихожей нарисовали лес, солнышко, грибочки. Кому еще придет в голову такое придумать?».

Оператор комбинированных съемок Леонид Акимов вспоминал забавную историю: «В газете “Известия” появилось объявление: “Разыскивается наследник Роу”. … Есть такой отдел при Министерстве иностранных дел, где ищут наследников. Он пошел туда. В общем, от всего наследства ему досталась мелочь какая-то — фотоаппарат и пальто. А я поехал на «Мосфильм». Он мне говорит: там тебя будут спрашивать о наследстве. Ты скажи — обязательно, большое наследство: два парохода… Я приехал, и меня начали спрашивать. И я говорю, да, получил, да, большое наследство, не знает, как использовать… И это разошлось по Москве. Настоящим сказочником был…»

Выдающийся режиссер скончался в Москве, в конце декабря 1973 г. — словно ушел навсегда в одну из своих новогодних сказок... И уже в 1975 г., вышел в прокат фильм «Финист — Ясный Сокол», снятый Г. Васильевым по сценарию Роу, который успел провести подготовительную работу и утверждение актеров на роли.

В 1993 г. в Москве организован Фонд детского кино им. Александра Роу.

В 2004 г. о режиссере-сказочнике был создан документальный фильм, в котором собраны воспоминания его ближайших коллег, среди которых директор фильмов Р. Комбрандт, оператор комбинированных съемок Л. Акимов, редактор С. Рубинштейн, художник по костюмам Н. Муллер и актер С. Николаев.

Появляются новые сказки, но фильмы А. Роу по-прежнему остаются непременным, согревающим русское сердце и душу спутником — и в зимние праздники, и вообще в жизни.

Анна Минакова

Морозко.

Варвара-краса, длинная коса

Царь Горох, Баба-Яга и другие...

ertata

Среди нечисти, наводящей ужас на людей испокон веков, наиболее популярными являются образы оборотней ...

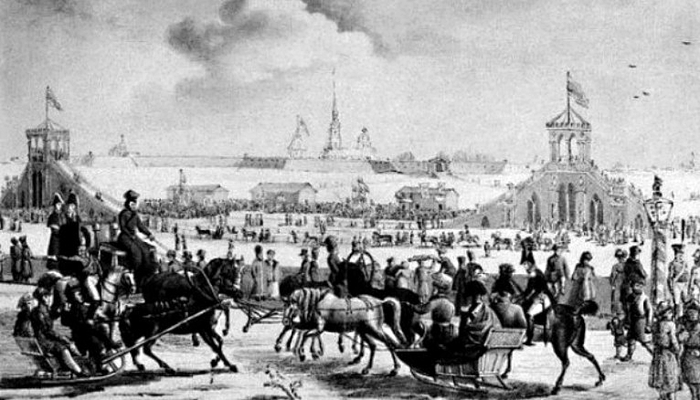

Катание с ледяных гор – традиционная русская забава. Она не теряет актуальности и по сей день. Но знаем ли мы об истоках этого развлечения? Как появились знаменитые «русские горки»? И чем «катание» прошлых веков отличалось от сегодняшнего?

Катание с ледяных гор – традиционная русская забава. Она не теряет актуальности и по сей день. Но знаем ли мы об истоках этого развлечения? Как появились знаменитые «русские горки»? И чем «катание» прошлых веков отличалось от сегодняшнего? Катание с ледяных гор было распространено на всей территории России, от крайнего Севера до южных губерний. На Руси скатывание с горы не было простым развлечением. А, скорее, действом, полным тайного смысла. Люди верили, что во время этой, казалось бы, невинной потехи, в человеке и в земле ускорялись жизненные токи. В народной традиции катание людей с гор называлось «бужением земли»: катающийся народ будит её, пробуждает в ней животворящую энергию будущей весны.

Поэтому во время зимних календарных праздников русские люди всех возрастов старались съехать с горы. Детям оживлённая энергия была нужна для роста, молодожёнам — для успешного начала совместной жизни, а старикам — для её продолжения.

Интересно, что горки привлекали не только детей, но и молодежь. Ведь это было своеобразным местом знакомства и представления крестьянской общине молодоженов.

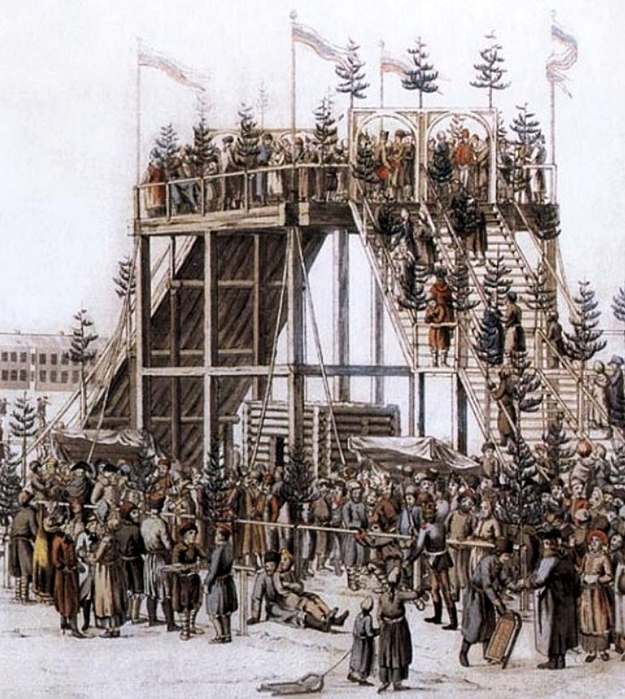

Устройство

«Строительством» гор обычно занимались особые «артели» из парней и молодых мужчин. Высокую деревянную конструкцию замазывали конским навозом и покрывали утрамбованным снегом, который несколько раз поливали на морозе водой до появления толстой гладкой ледяной корки на катальной поверхности, имевшей невысокие защитные бортики и называвшейся скатом или катищем. Продолжением его служила специально расчищенная в снегу и залитая водой до замерзания длинная дорожка – улица, раскат, хвост. Если гора располагалась на берегу реки или озера, то раскатом служил расчищенный на них естественный лед.

По всей длине пробега гору и улицу с обеих сторон часто украшали флажками из разноцветной бумаги, вкопанными елками, вениками, снежными обледенелыми фигурами с нарисованными углем лицами, а в темное время освещали фонариками и зажженными факелами из намотанной на шесты пакли или очесов.

На чем катались

Для катания использовались разнообразные, заранее изготовленные приспособления: ледянки – обмазанные навозом и покрытые льдом решета; обледеневшие шкуры домашних животных и рогожи; лубье – липовая кора, катанки или буки – старые подмороженные корзины; лотки – распиленные пополам чурки с уплощенным подмороженным основанием и выдолбленным сверху углублением; козлы, скачки, подки, корежки– долбленые из дерева ладьи с сидением в середине; катульки – заостренные впереди и выдолбленные сверху доски; скамейки, салазки и прочее. Все они затаскивались на гору при помощи привязанной впереди веревки.

В больших деревнях высота горки достигала 6-8 метров, длина ската могла быть до 25 метров, а ледяной дорожки – до 200 метров. Впечатляющие цифры. Правда, с городом они так и не смогли сравняться.

Городские горки

В городах катание с гор, унаследованное от крестьянской культуры, потеряло прежний магический смысл, но стало самым любимым и популярным аттракционом. Завораживающим и немного пугающим. Ведь, высота некоторых горок (например, в Санкт-Петербурге) могла достигать 12 метров. А разгон санок нередко был такой, что они могли проходить по ледяной дорожке более 100 метров.

Удивительно, но в те времена, славились не только горки, но и их строители. Так, в Петербурге в начале XIX века самыми известными и любимыми были горы купца Подозникова. Они строились на Неве против Сената и достигали 26 метров в высоту.

Спускались с горок на ногах, на рогожах и коньках, на «дилижансах» – высоких санях с бархатными скамейками на шестерых, которыми управляли специальные катальщики, и на «американках» – низких маленьких саночках, на особых «лодках» – «головашках».

Как и в деревне, горы, а также очищенная от снега дорожка, украшались елками, флагами, шарами, деревянной и ледяной скульптурой, а по вечерам иллюминировались разноцветными бенгальскими огнями, фонариками и плошками, позднее – электрическими гирляндами. Во второй половине XIX в. площадки вышки главных гор «украшались беседкой, чаще всего затейливой, в восточном стиле, преимущественно китайском, что придавало им карнавальный характер».

Катание с гор было излюбленной забавой горожан всех сословий, несмотря на то что уже с середины XVIII в. вход на горки был платным – «по копейке». Известно, что Петр I в сопровождении двора выезжал в Дудергоф в окрестностях столицы, чтобы потешиться катанием на санях с крутых склонов Вороньей горы. В 1735 г. императрица Анна Иоанновна устроила катальные горы в Зимнем дворце.

В царствование Императрицы Елизаветы Петровны катания устраивались в ее любимом селе Покровском, где в зимнее время устраивали постоянные катальные горы, на которых каталась и сама императрица, съезжавшая «стоя на лыжах».

Постепенно катание с гор стало самым любимым зимним развлечением. И.-Г. Георги, описывая Петербург начала XVIII в., отмечал: «Сие увеселение столь нравится народу, что и простые женщины, и молодые люди лучшего состояния в оном участвуют».

А о размахе гуляний и популярности ледяных гор в ту пору можно судить по сообщению газеты «Северная пчела», которая сообщает о 7000 человек, скатившихся с горы в течение дня.

Эта популярность привела и к созданию так называемых «летних горок». Зимние катания в XVIII веке получили небывалое распространение и при русском дворе, в результате чего появились два уникальных архитектурных сооружения — Катальная горка в Царском Селе, построенная в 1753-1757 годах для зимнего и летнего катания и Катальная гора в Ораниенбауме, сооруженная только для катаний летом.

Спусковая площадка последней располагалась на высоте 20 метров. Катание осуществлялось на специально сконструированных Нартовым резных золоченых колясочках в виде «триумфальных колесниц, гондол и оседланых зверей». Кроме колеи для катания имелись еще две боковые для подъема колясочек.

После смерти Екатерины II суммы на содержание Катальной горки значительно уменьшились, и сооружение начало постепенно приходить в упадок. Последнее катание с гор происходило в 1801 году.

Однако ледяные горки и сейчас остаются, пожалуй, одним из любимейших развлечений. Восстанавливают старые конструкции. И уже не один русский город радует возрожденной традицией.

Анастасия Некрасова

ertata*