|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

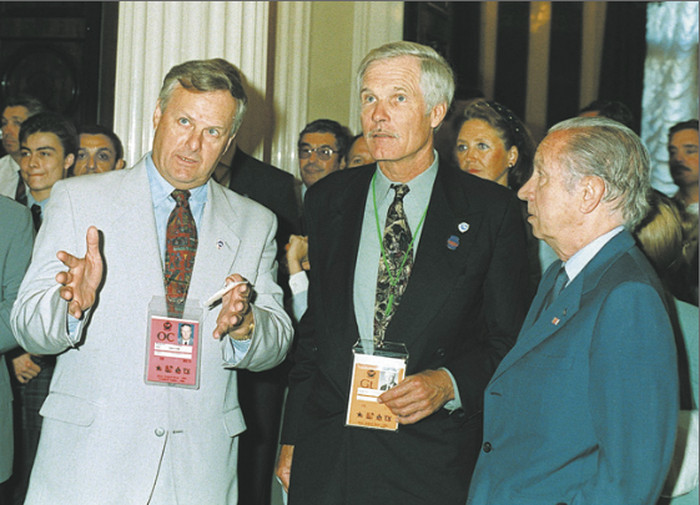

Остров Рапа-Нуи, глаза, смотрящие в небо.2013-12-23 08:39:46       Ласко - великолепие Сикстинской капеллы Стоунхендж - тайна плавающих великанов. Город, затерянный в лабиринте легенд Микены - колыбель Античности и город циклопов Когда сказания стали историей... Колыбель демократии, театра и европейской цивилизации. Древняя столица загадочных этрусков. История погибшего города. Вечный город Богатейший город древности Гиза и Саккара: визитная карочка Египта. Карнак: самый грандиозный храмовый комплекс планеты. Сокровищница на берегу Нила Под покровительством Меритсегер Храм Победителя Жемчужина Нила Невеста пустыни Розовый город Столица империй и чудес света Первая обитель цивилизации. Гнездо империи Ахеменидов Чудеса городской планировки древних Бенгальский залив в зеркале древнеиндийской архитектуры. Моны, пью и бирманцы - основатели Пагана. Кхмеры - родители новой звезды. Боробудур - это книга Священная столица Поднебесной. Боги, ставшие камнями. Враги наших предков. Теотиуакан: здесь люди становятся богами. Пукина - горцы из болот.  ertata Тэги: архитектура., архитектуры, древние, древний, древняя, загадки, заграница, заграница., интересное, интересное., истории, история., культура, мир, моаи, музеи., непознанное., остров, памятники, памятники., пасхи, путешествия, путешествия., рапа-нуи, рубежом, страны, цивилизации, чили Речь Посполита и «Дранг нах Остен».2013-12-22 11:31:13 Гитлер и польский министр иностранных дел Ю.Бек 1938 г. К 75-летию подготовки польско-германского похода на Украину Беспрецедентное по наглости и напору давление западных держав на Украину с целью втянуть ее в Евросоюз имеет давнюю историю. Само географическое положение способствовало тому, что с незапамятных времен сюда вторгались различные племена, стремившиеся разграбить эти земли и поработить их население. Нередко эти усилия сопровождались попытками найти опору среди местных. Еще перед Первой мировой войной под эгидой Германии и Австро-Венгрии из украинцев был создан "Союз за освобождение Украины". "Союз" обратился также за помощью к Османской империи с просьбой объявить борьбу за независимую Украину целью боевых действий турецкого правительства. Поддержку блоку центральных держав в подрывной деятельности на Украине оказывал также созданный Германией и Австро-Венгрией "Польский легион" во главе с социал-демократом Ю. Пилсудским, который впоследствии возглавил новое польское государство. Подписание 9 февраля (27 января) 1918 г. мирного договора в Бресте представителями Центральных держав с делегатами Украинской Рады, которая к тому времени была свергнута в Киеве советскими украинскими войсками, открыло путь для интервенции Германии и Австро-Венгрии, продолжавшейся до конца 1918 г. Но свои виды на Украину имели и державы Антанты. В соответствии с тайной конвенцией, заключенной 23 декабря 1917 г. премьер-министром Франции Ж. Клемансо с представителем британского генерального штаба, Украина и Крым вошли в зону военно-политических действий Франции. Сразу же после капитуляции Германии в ноябре 1918 г. войска Великобритании, Франции, Румынии, Греции, Сербии приступили к оккупации Украины. А весной 1920 г. на украинские земли вторглись вооруженные западными державами войска Польши. Интервентов сопровождало воинство С. Петлюры. В дальнейшем Польша продолжала предпринимать усилия для того, чтобы взять реванш за утрату Украины в XVII-XVIII веках и «восстановить» свои границы от моря до моря. В этом проявились отсутствие политического реализма и склонность к авантюризму, всегда характерные для правящих кругов Польши. Непрочный мир на польско-советской границе Прекращение польско-советской войны на основе подписанного в 1921 г. Рижского мира не привело к установлению добрососедских отношений между двумя странами. С территории Польши постоянно осуществлялись военные вылазки на советские земли. Польское правительство не раз осуществляло внешнеполитические мероприятия, враждебные СССР. Одним из них стало подписание 17 марта 1922 г. Варшавского договора (за 33 года до одноименного соглашения, объединившего социалистические страны Европы). 7-я статья договора обязывала его участников (Польша, Финляндия, Латвия и Эстония) выступать единым фронтом в случае нападения на одного из них "другого государства". В секретном меморандуме от 22 апреля 1922 г. указывалось, что "в статье 7 имелась в виду Россия". Министр иностранных дел Латвии Мейеровиц подчеркивал, что этот меморандум должен оставаться в тайне, "чтобы русские не имели основания считать, что Варшавский договор направлен против них". О том, что договор носил не оборонительный, а наступательный характер, свидетельствовали слова французского посланника в Эстонии Жильберта после подписания Варшавского договора: "Теперь наступило время для того, чтобы заговорили пушки... Польша, Латвия, Эстония, Финляндия достаточно сильны, чтобы свергнуть большевистскую власть в России". Предложения о взаимном разоружении и подписании договора о ненападении, которые вносило Советское правительство, отвергались Польшей с порога. В то же время польское правительство нагнетало напряженность в отношениях с нашей страной. Провокационные действия Польши вызывали озабоченность в ряде прибалтийских государств. 25 октября 1925 г. газета "Латвияс Саргс" писала: "Связываться с Польшей - значит идти вместе с ней к будущей войне". В 1926 г. Польша предприняла усилия по укреплению военно-политического блока со странами Прибалтики, но они были поддержаны лишь Эстонией. Таллин и Варшава обменивались визитами правительственных делегаций, в ходе которых обсуждались планы нападения на СССР. Нежеланию же Латвии и Литвы поддержать Польшу способствовали заявления польских деятелей о территориальных претензиях к этим государствам. (В Варшаве не считали нужным ограничиваться захватом Вильно и Виленского края.) Одновременно западные державы оказывали давление на эти две прибалтийские страны, чтобы вынудить их присоединиться к военному сотрудничеству с Польшей. Латвийский посланник во Франции Шуман сообщал 19 ноября 1930 г. из Парижа в Ригу: "Франция весьма охотно приветствовала бы заключение прочного военного блока между Польшей и прибалтийскими государствами". В свою очередь, СССР предпринимал усилия с целью сорвать создание такого блока. Несмотря на долгие проволочки СССР добился в 1932 г. подписания договоров о ненападении с прибалтийскими государствами и Польшей. В союзе с Гитлером Приход к власти в Германии Гитлера, давно провозгласившего экспансию на Восток как центральную внешнеполитическую задачу, сначала встревожил Варшаву. Поэтому в июле 1933 года Польша подписала с Советским Союзом конвенцию об определении агрессии. 13 декабря 1933 г. в Варшаве поддержали предложение СССР опубликовать совместную польско-советскую декларацию, в которой бы указывалось, что обе страны полны решимости защищать мир и неприкосновенность прибалтийских государств. Однако вскоре Польша сочла публикацию советско-польской декларации излишней. Подписание 26 января 1934 г. польско-германского договора о дружбе и ненападении открыло новый этап во внешней политике Варшавы. Во время встреч с польским послом в Берлине, бывшим кайзеровским офицером Юзефом Липским, Адольф Гитлер заверил того, что решение вопросов о польско-германской границе следует отложить на будущее. По словам посла, Гитлер заявил ему: "Польша является последним барьером цивилизации на Востоке". В ответ Липский заявил, что Польша "часто играла роль щита для европейской культуры", приведя в качестве примера сражение под Варшавой в 1920 г. А вскоре пошли разговоры о совместной экспансии двух стран на восток от Польши. Гитлеровский министр экономики Я. Шахт говорил управляющему национальным банком Франции Таннери: "Рано или поздно Германия и Польша поделят между собой Украину, пока же мы удовлетворимся захватом Прибалтики". Эти планы откровенно изложил Герман Геринг во время своей охоты в Беловежской пуще в январе - феврале 1935 г. По словам заместителя министра иностранных дел Польши графа Шембека, Геринг "предложил нам антирусский союз и совместный поход на Москву. При этом он высказал мнение, что Украина стала бы зоной влияния Польши, а северо-запад России - зоной Германии". Но вскоре более актуальным стал вопрос об участии Польши в агрессии против Чехословакии. В ходе переговоров в феврале 1938 г. министра иностранных дел Польши Ю. Бека в Берлине и Г. Геринга в Варшаве была достигнута договоренность о совместных действиях двух стран по разделу Чехословакии. Тогда польские дипломаты в Чехословакии получили из Варшавы инструкции установить сотрудничество со судетскими немцами и одновременно активно выступить в "защиту прав польского меньшинства". В марте 1938 г. Варшава потребовала, чтобы в Чехословакии была прекращена якобы развернутся там "антипольская пропаганда". С помощью польской агентуры в чехословацком городе Тешине был создан "Союз поляков". В городе и прилегающем к нему районе, площадью в 862 кв. км., проживало 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов и словаков. Хотя польское население составляло меньшинство Тешинского района, члены "Союза" требовали предоставления ему таких же политических прав на национальную автономию, которые уже получили немцы в Судетах. 4 мая правительство Чехословакии согласилось удовлетворить эти требования. Тем временем угроза германского нападения на Чехословакию возрастала. 12 мая Советское правительство заявило о готовности выполнить свои обязательства по советско-чехословацкому договору 1935 г. и прийти на помощь Чехословакии при условии, если Польша и Румыния пропустят советские войска через их земли. Варшава и Бухарест тут же ответили резким отказом. Вскоре стало известно о намерении Польши захватить Тешин и прилегающую к нему территорию в случае, если Германия будет делить Чехословакию. В Польше развернулась античешская пропаганда. Одновременно Варшава сообщила в Берлин, что не пропустит советские войска в Чехословакию и потребовала "создания общей польско-венгерской границы", что было бы возможным лишь при разделе Чехословацкой республики. 15 сентября правительство Польши официально потребовало проведение плебесцита в Тешине, но уже через шесть дней заявило, чтобы Чехословакия немедленно передала Тешин Польше. Советский Союз пытался остановить польскую агрессию. 23 сентября советское правительство предупредило польского посла, что вторжение польских войск в Чехословакию заставит СССР денонсировать польско-советский договор о ненападении. Но Польша отвергла предупреждения Москвы. Там начал формироваться "Добровольческий корпус для освобождения Тешина". Правительство Чехословакии заявило, что готово решить "тешинский вопрос" в течение двух месяцев. Но в своей ноте от 30 сентября правительство Польши потребовало принять его требование до полудня 1 октября. Было сказано, что польские войска войдут в Тешин 2 октября. Германия поддержала Польшу. Геринг лично заявил польскому послу в Берлине, что "в случае осложнения с Россией Польша может рассчитывать на самую эффективную помощь со стороны Германии". Тешин был захвачен польскими войсками. А уже 29 ноября Польша потребовала передачи ей части Карпатской Руси (около 200 кв. км.) Подготовка польско-германского похода За месяц до Мюнхенской сделки Геринг вновь вернулся к планам совместного польско-германского похода на Украину. Польский посол в Берлине сообщал в Варшаву, что, по словам Геринга, "после решения чешского вопроса русская проблема станет актуальной. Он вернулся к своей мысли. что в случае советско-польского конфликта Германия не могла бы остаться нейтральной, не предоставив помощи Польше... Польша, по его мнению, может иметь известные интересы непосредственно в России, например, на Украине". Польские правящие круги положительно реагировали на эти предложения. В сентябре советская разведка получила запись беседы советника посольства Германии в Варшаве Р. фон Шелия с вице-директором политического департамента министерства иностранных дел Польши Кобылянским. Обсуждая вопрос о последствиях предстоявшего раздела Чехословакии, Кобылянский заявил: "Министр не может говорить так открыто, как могу говорить я. Вопрос о Карпатской Руси имеет для нас решающее значение... Если Карпатская Русь отойдет к Венгрии, то Польша будет согласна впоследствии выступить на стороне Германии в походе на Советскую Украину". 24 октября в ходе встречи рейхсминистра иностранных дел Германии И. фон Риббентропа с послом Польши Ю. Липским обсуждался вопрос об общей политике двух стран в отношении СССР. Риббентроп предложил Польше вступить в Антикоминтерновский пакт в качестве предварительного условия для совместных акций против СССР. Зная о намерении Германии и Польши предпринять поход на Украину, Великобритания стремилась поддержать его. 24 ноября 1938 г. премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен запрашивал руководителей Франции, будет ли приведен в действие франко-советский договор, "если Россия обратится к Франции на том основании, что сепаратистское движение на Украине спровоцировано Германией". Чемберлен советовал французам денонсировать договор о взаимной помощи с Советским Союзом 1935 года, так как "будущее все еще не ясно". Но Чемберлен зря беспокоился по поводу того, что Франция сохранит верность своим внешнеполитическим обязательствам. По свидетельству переводчика Гитлера (а затем историка) Пауля Шмидта в ходе переговоров Риббентропа с министром иностранных дел Франции Ж. Бонне в декабре 1938 г. в ответ на запрос гитлеровского рейхсминистра Бонне заявил о"незаинтересованности Франции в судьбе Востока". В эти дни французская газета "Эпок" писала: "Намекнув о подготовке похода на Украину, Риббентроп желал получить хотя бы молчаливое согласие Франции. И господин Жорж Бонне дал это согласие. Оба собеседника прекрасно поняли друг друга и прекрасно договорились". Зима 1938 - 1939 года прошла под знаком подготовки польско-германского нападения на СССР с целью захвата Украины. При этом плацдармом для нападения была избрана Карпатская Русь (или Закарпатская Украина), отделенная от Чехословакии. Французский посол в Берлине Р. Кулондр писал в декабре 1938 года: "Что касается Украины, то на протяжении последних десяти дней о ней говорят все национал-социалисты... Похоже, что пути и средства еще не определены, но цель, по-видимому, точно установлена - создать Великую Украину, которая станет житницей Германии. Для достижения этой цели надо будет подчинить Румынию, убедить Польшу, отторгнуть земли у СССР. Германский динамизм не останавливается ни перед одной из этих трудностей, и в военных кругах уже поговаривают о походе на Кавказ и Баку". Вопрос об организации германо-польского похода на Украину обсуждался в январе 1939 г. на переговорах Гитлера с министром иностранных дел Польши Беком (на фото). Гитлер потребовал, чтобы за свои захваты на Украине после победоносного похода Польша пошла на некоторые уступки Германии. Гитлер потребовал согласия Польши на передачу третьему рейху населенного немцами "вольного города Данцига", находившегося под юрисдикцией Лиги наций. Кроме того, Гитлер поставил вопрос о создании через "Данцигский коридор" экстерриториальной дороги между Померанией и Восточной Пруссией. Таким образом, территория Польши разрасталась бы "от моря до моря", но через польский путь к Балтийскому морю проходила бы германская магистраль. Однако польские руководители не были намерены чем-то жертвовать за будущие захваты на Украине. Бек сначала заявил, что он должен обдумать это предложение, а затем отверг его. Польский министр не знал, что, не дожидаясь его согласия, Гитлер еще 24 ноября 1938 г. подписал секретный приказ о подготовке "контрреволюционного захвата Данцига" вооруженными силами Германии. Правда, в приказе подчеркивалось, что захват должен быть осуществлен при "политически благоприятной обстановке, а не в результате войны против Польши". Разрыв между соучастниками запланированного похода Отказ Польши согласиться на захват Данцига и создание экстерриториальной дороги вызвал раздражение в Берлине. 21 марта 1939 г. Риббентроп вызвал к себе польского посла Липского. Рейхсминистр выговаривал послу за "антигерманские" демонстрации студентов в Польше и "недружелюбные" выступления по отношению к рейху в польской печати. Риббентроп заявил, что Гитлер недоволен тем, что Польша не дала позитивного ответа на его предложение. По словам посла, Риббентроп говорил: "Фюрер всегда стремился к урегулированию взаимоотношений и взаимопониманию с Польшей. И теперь он продолжает желать этого. Однако его все более удивляет позиция Польши". По словам Липского, Риббентроп подчеркнул, что сотрудничество Германии с Польшей "должно иметь определенную антисоветскую направленность". Рейхсминистр выразил пожелание, чтобы Бек прибыл на переговоры с Гитлером. Хотя еще ни в Берлине, ни в Варшаве не было объявлено об охлаждении в отношениях между Польшей и Украиной, еще до встречи Риббентропа и Липского в Москве стало ясно, что польско-германский поход на Украину не состоится. Советские руководители отмечали, что западные державы не скрывали своего разочарования этим обстоятельством. По этому поводу в отчетном докладе ЦК на XVIII съезде ВКП(б) И.В. Сталин говорил: "Характерен шум, который подняла англо-французская и северо-американская пресса по поводу Советской Украины. Деятели этой прессы до хрипоты кричали, что немцы идут на Советскую Украину, что они имеют теперь в руках так называемую Карпатскую Украину, насчитывающую около 700 тысяч населения, что немцы не далее, как весной этого года, присоединят Советскую Украину, имеющую более 30 миллионов, к так называемой Карпатской Украине. Похоже на то, что этот подозрительный шум имел своей целью поднять ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то оснований... Еще более характерно, что некоторые политики и деятели прессы Европы и США, потеряв терпение в ожидании "похода на Советскую Украину", сами начинают разоблачать действительную подоплеку политики невмешательства. Они прямо говорят и пишут черным по белому, что немцы жестоко их "разочаровали", так как вместо того, чтобы двинуться дальше на восток, против Советского Союза, они, видите ли, повернули на запад и требуют колоний. Можно подумать, что немцам отдали районы Чехословакии как цену за обязательство начать войну против Советского Союза, а немцы отказываются теперь платить по векселю, посылая их куда-то подальше". В Москве знали о том, что поход на Украину вместе с Германией собиралась и Польша. Об этом свидетельствовало выступление на том же съезде 13 марта 1939 г. Первого секретаря ЦК Компартии Украины Н.С. Хрущева. С трибуны съезда он говорил: "Из истории нам известны походы на Украину... польских панов-магнатов. Но история же свидетельствует, каким позорным крахом кончались эти авантюры". О том, что в прошлом эти походы были успешными, что в течение нескольких столетий Украина находилась под властью Литвы и других государств, что почти все украинские земли в течение столетия входили в состав польско-литовской Речи Посполитой, оратор, видимо, не подозревал. Впрочем, этот исторический экскурс, который свидетельствовал о слабых познаниях Хрущева о прошлом Украины, был нужен ему лишь для того, чтобы перекинуть мостик к современности. Хрущев заявлял: "Фашистские варвары во сне видят богатства украинского народа и не перестают мечтать о походах на Украину. Подготавливая свои кровавые козни, они засылали и засылают к нам своих разведчиков, вербуют предателей, пытаются проникнуть на наши заводы, в колхозы и совхозы". Хрущев обвинял этих иностранных агентов во многих бедах, в том числе в попытках подорвать сельское хозяйство Украины. Он заявлял, что "польские разведчики и буржуазные националисты все делали для того, чтобы разрушить животноводство и в первую очередь уничтожить конское поголовье". Это эмоциональное выступление завершалось обещанием дать "по морде тому, кто сунет свое свиное рыло в наш советский огород". И все же, несмотря на то, что советские руководители открыто заявляли о готовившемся польско-германском походе на Украину и стремлении западных держав спровоцировать нападение Германии и Польши на СССР, Советское правительство по мере нагнетания кризиса в польско-германских отношениях обратилось к правительству Великобритании с призывом созвать конференцию представителей шести стран (СССР, Франция, Англия, Польша, Румыния, Турция) для того, чтобы обсудить вопросы коллективной безопасности в Европе. Однако Запад не желал создания действенной системы коллективной безопасности с участием СССР. В своем личном письме Н. Чемберлен писал 26 марта: "Я должен признаться в своем глубоком недоверии по отношению к России. Я совершенно не верю в ее способность обеспечить эффективное наступление, даже если бы она и хотела этого". Не желала сотрудничать с Советской страной и Польша. В служебной записке, составленной наркомом иностранных дел СССР В.М. Молотовым, так была охарактеризована позиция посла Польши в СССР В. Гжибовского, которую он изложил в беседе 11 мая 1939 г.: "Польша не считает возможным заключения пакта взаимопомощи с СССР ввиду практической невозможности оказания помощи Советскому Союзу со стороны Польши". Молотов писал далее: "Вместе с тем посол, отвечая на мой вопрос, сказал, что Польша не может быть против заключения пакта о взаимопомощи между СССР, Англией и Францией, считая, что это дело самих этих государств. На мой вопрос, заинтересована ли Польша в таком пакте, посол отвечал уклончиво, перечитывая полученные инструкции. На мой вопрос, заинтересована ли Польша в гарантировании граничащих с СССР европейских государств, посол отвечал, что это не должно относиться к Польше". Между тем уже 3 апреля 1939 г. в Берлине была подготовлена директива о подготовке нападения на Польшу ("план Вайс"). Внимательные наблюдатели отмечали безвыходность положения Польши в случае развязывания войны. Военный атташе Великобритании в Варшаве Суорд замечал, что Польша с трех сторон окружена Германией и вряд ли сможет выстоять. Атташе подчеркивал, что у Польши лишь 600 самолетов, которые не идут ни в какое сравнение с немецкими. Он указывал, что польская сухопутная армия плохо оснащена в техническом отношении. Суорд писал, что поляки не смогут защитить Данцигский коридор и будут вынуждены отступать до Вислы. Он подчеркивал, что "дружественная Россия жизненно необходима для Польши". Однако, как это случалось нередко в истории Польши, ее правящие круги предпочитали жить иллюзиями, игнорируя суровую реальность. Пока в августе 1939 г. в Москве шли напряженные переговоры о принятии мер против германской агрессии, послы Англии и Франции в Варшаве обратились к правительству Польши, чтобы получить от него согласие на пропуск советских войск через польскую территорию. Однако это предложение было высокомерно отвергнуто министром иностранных дел Польши Беком. 19 августа английский посол в Варшаве по настоянию министра иностранных дел Англии Э. Галифакса вновь обратился к Ю. Беку с просьбой дать согласие на пропуск советских войск, заметив, что Польша срывает переговоры в Москве. 20 августа Бек вновь ответил отказом, заявив: "Я не допускаю, что могут быть какие-либо дискуссии относительно какого-либо использования нашей территории иностранными войсками. У нас нет военного соглашения с СССР. Мы не хотим его". Объясняя эту позицию Польши, советский историк И.Д. Овсяный писал, что правительство Польши "само отталкивало единственную реальную помощь, которую могла получить страна. Это означало, что клика пилсудчиков не отказалась от своих авантюристических антисоветских замыслов и продолжала делать ставку на агрессию Германию против СССР. Они тешили себя надеждой, что Гитлер не захочет ослаблять рейх войной с Польшей и даже привлечет ее к "походу на Восток". * * * События последних недель в Вильнюсе, Киеве и вокруг Украины свидетельствуют о том, что, как и в прежние времена, Запад стремится завладеть Украиной. Как и прежде, западные державы находят на Украине союзников. Многие из них грезят о "молочных реках в медовых берегах", на которых они поселятся "после переезда в Европу". Как и прежде, польские правящие круги находятся в авангарде усилий Запада поработить Украину, проявляя вековую и неистребимую склонность к спеси и авантюризму. Поэтому не удивительно, что в последние дни ведущие политические деятели этой страны в разгар бурных событий часто появлялись в Киеве и даже прошли по центру города во главе антиправительственных демонстраций. Кажется, что печальные для Польши страницы истории ничему не научили ее руководителей. Юрий Емельянов Роль Польши в развязывании войны Расчленение России как главная цель Любимец поляков, гроза «конституток» Мюнхенский сговор, или Пакт Гитлера-Чемберлена Мюнхенское предательство Польские солдаты на службе Гитлера Тёмные пятна истории: трагедия русских в польском плену Зачем полякам русские могилы? «На Москву!» и «На Варшаву!» или «Говорить по-русски воспрещается»  ertata Тэги: агрессия, вов., военная, геополитика., германия, европы, европы., западная, интересное., история, история., карпатская, культура, непознанное., новости., политика, политика,, польско-германский, польша, посполита, поход, разное., рейх, речь, россии, россии., русь, события., ссср, третий, украина, украину Город-призрак на дне моря2013-12-20 11:41:29В 1362 году город Рунгхольт, стоявший на берегу северного моря, затопили морские волны. Об этом ... + развернуть текст сохранённая копия В 1362 году город Рунгхольт, стоявший на берегу северного моря, затопили морские волны. Об этом затонувшем городке и его обитателях ходят в округе странные истории. Где находился Рунгхольт, точно неизвестно. Археологи и энтузиасты краеведы давно ищут остатки легендарного ... Тэги: непознанное Город-призрак на дне моря2013-12-20 11:41:29В 1362 году город Рунгхольт, стоявший на берегу северного моря, затопили морские волны. Об этом ... + развернуть текст сохранённая копия В 1362 году город Рунгхольт, стоявший на берегу северного моря, затопили морские волны. Об этом затонувшем городке и его обитателях ходят в округе странные истории. Где находился Рунгхольт, точно неизвестно. Археологи и энтузиасты краеведы давно ищут остатки легендарного ... Тэги: непознанное Несостоявшаяся коронация.2013-12-19 20:16:30 «Императрица Мария I» в антураже. Петропавловский собор Санкт-Петербурга. 12 июля 2013 года Весной 1997 года Россия была близка к «возвращению» монархии. В недрах администрации президента Ельцина уже ждал своего исторического «часа X» целый ряд указов, посвященных вопросам эрзац-монархического устройства страны. Специально для «царской семьи» в подмосковном поселке Калчуга отремонтировали особняк. Романтическая монархия. Первый — назовем его условно «романтический» — период идеи монархической реставрации связан во многом с именем сопредседателя Межрегиональной депутатской группы союзного парламента и руководителя Северной столицы Анатолия Собчака, который, начиная с 1991 года, активно разрабатывал и это направление. Тем более, после «Августовской революции» самые смелые проекты, о которых еще совсем недавно и помыслить было нельзя, — эти проекты шли сами в руки.  Анатолий Собчак сыграл ключевую роль в приезде Владимира Кирилловича и Леониды Георгиевны в Россию в 1991 году История «монархического преображения» Анатолия Собчака напоминает апокриф, но сведущие люди утверждают, что так и было на самом деле. Во время визита в Париж питерского градоначальника представили князю Владимиру Кирилловичу. Пожав ему руку, Анатолий Александрович будто бы горячо произнес: «Ваше Величество! Россия ждет Вас!» И пригласил посетить Северную Столицу. На дворе был 1991 год. Сразу же после провала ГКЧП, 26-го августа, Владимир Кириллович направил президенту Борису Ельцину письмо с поздравлениями и пожеланиями успехов на ниве строительства демократического государства. Тот ответил прочувствованным письмом на трех страницах. Классический вопрос Остапа Бендера из «Двенадцати стульев» — «Вы, надеюсь, кирилловец?» — встречал тогда практически однозначные ответы среди представителей «победившей демократии». Впрочем, ничего удивительного. Сказывались, с одной стороны, достоинство, обаяние и действительно «романовская порода» Владимира Кирилловича, с другой стороны, — отсутствие информации в обществе о законах престолонаследия Российской Империи.  Леонида и Владимир. Перед свиданием с Родиной. Посадка в Гамбурге. Слева князь П. Мещерский, справа - князь К. Андроников Несмотря на эйфорию, при подготовке визита возникли и сложности. Дело в том, что Владимир Кириллович с семьей являлся, пожалуй, единственным из многочисленных Романовых, обосновавшихся на Западе, кто так и не принял никакого гражданства, — поступок, заслуживавший уважения! По миру он и его родные передвигались, имея на руках временные, так называемые нансеновские паспорта. Короче говоря, нужна была виза. Проблему решил Анатолий Собчак. Виза была выдана по личному распоряжению президента Ельцина. Визит «царской семьи», приуроченный к переименованию Ленинграда, стал подлинной сенсацией тех дней. Оказалось, что несмотря на годы коммунистического правления, у людей, пусть и не у всех, но все-таки сохранилось национальное самосознание. Старый князь, а ему исполнилось 74 года, говорил со слезами на глазах, что посещение России — это самое сильное впечатление его жизни. Господь оказал ему перед кончиной великую милость. Именно поэтому, пережив огромный душевный подъем, Владимир Кириллович завещал похоронить себя в Петропавловской крепости. В апреле 1992 года его не стало. Скоропостижная смерть старого князя, произошедшая в США во время лекции, и его погребение на родной земле, в Санкт-Петербурге, только усилили эмоциональное восприятие монархической идеи. И отношение к покойному — настоящему могиканину ушедшей эпохи, «осколку разбитого вдребезги» (по выражению эмигрантского писателя Аркадия Аверченко), — это отношение перешло естественным образом и на его родственников. Поначалу, конечно. Чувствуя пульс времени, Анатолий Собчак попытался монополизировать «монархический проект», использовать его в своих политических целях. Но ситуация вышла из-под контроля. Семью перехватили другие люди. Начиная с 1992 года, «кирилловичи» (после кончины князя Владимира Кирилловича — его вдова Леонида Георгиевна, дочь Мария и внук Георгий) стали участниками российской политической интриги. В Москве они останавливались в представительском особняке на Воробьёвых горах, который предоставлял столичный мэр Юрий Лужков. Кстати, в вышеупомянутом объекте в июле 1993 года была организована встреча с вице-президентом России Александром Руцким. Присутствовали обе дамы, их личный секретарь Александр Радашкевич и князь Зураб Чавчавадзе. Среди прочего Александр Владимирович заявил, что «судьбу монархии в России может решить один меткий выстрел», чем поверг в шок присутствующих. Крымская монархия Летом 1993 года состоялся так называемый «Царский тур» — богатое, широко разрекламированное путешествие по Волге на теплоходе с более чем подходящим для такого мероприятия названием: «Советская Россия». Деньги, в размере несколько десятков миллионов рублей, предоставило Общественное объединение «Держава», возглавляемое отцом и сыном Скоробогатовыми. Во время трехдневной остановки в Костроме на верхней палубе теплохода состоялся любопытный разговор. Собрались ответственные функционеры монархического движения, чтобы обсудить текущий момент. Представители Союза возрождения России (СВР) предложили план действий. Один из бывших лидеров СВР, а ныне главный редактор газеты «Спецназ России» Павел Евдокимов вспоминает: — Мы приехали посмотреть на «цариц». В это время в Крыму корабли один за другим поднимали Андреевские флаги, протестуя против раздела военного флота. Требовалась неожиданная, смелая идея, способная «переплавить» недовольство населения и моряков в нечто конкретное. У нас тогда через Дмитрия Рогозина были прочные позиции в Севастополе, Симферополе и ряде других городов полуострова. Мы предложили: давайте организуем визит семьи Романовых в Крым. Флот на рейде, народ шпалерами… Использовать эмоциональный подъем, чтобы быстро провести референдум и восстановить в Крыму монархию. Дескать, в 1920 году Белая Россия эвакуировалась отсюда — из Крыма, сюда она и возвратится. Авантюра? Вне всяких сомнений. Но все «смены декораций» в истории были на каком-то этапе авантюрами чистейшей воды. Это уже потом они становились хрестоматийными сюжетами отечественной истории. Идея наша понравилась. Мы предприняли кое-какие шаги в этом направлении, связались с Москвой. Неожиданно в прессе появляется сообщение, что МИД Украины предупреждает: в случае визита в Крым «царской семьи» украинские власти не гарантируют личную безопасность Марии, Леониды и Георгия. Что-то в этом роде. Дамы испугались и сразу же дали «отбой». Так что вино «Крымская монархия» осталось не откупоренным, хорошего штопора под рукой не оказалось. На самом деле, все было к лучшему, — заключает Павел Анатольевич. … «Придворные» льстецы сравнивают Марию Владимировну то с Екатериной II, то с Императрицей Елизаветой Петровной, дочерью Петра Великого. Но обе эти дамы имели авантюрный склад характера, который позволил им переломить негативную для каждой из них ситуацию. Да, они могли проиграть и жестоко поплатиться! Но обе рискнули и — победили! Мария же Владимировна (или «Мария I», как ее называют «паркетные» монархисты) и Леонида Георгиевна ориентировались только на власть, на чиновников. Если точнее, на президента Ельцина и его ближайшее окружение. Хотя, если послушать Леониду Георгиевну, то можно было подумать, что только одно ее присутствие в корне меняло мировоззрение того или иного человека. Вот один из ее рассказов, без каких-либо купюр. Судите сами… «Недавно я ездила на пароходе по Волге, и там произошел интересный случай. Капитан в первый день пришел ко мне и сказал, что хочет предупредить, что он — коммунист. Я ответила: «Раз вы верите в это — что ж поделаешь…» На второй день он говорит мне: «Вы знаете, я, кажется больше не коммунист». На третий — я включила «Боже, царя храни!», а на пароходе подняли национальный флаг». В 1993 году «романтический» период заканчивается. Начинаются суровые будни обслуживания режима. На выборах в Государственную Думу 1-го созыва (декабрь 1993-го) Леонида Георгиевна в Париже, а Мария Владимировна в Мадриде агитируют и голосуют за тогдашнюю партию власти — «Демократический выбор России» автора Шоковой терапии Егора Гайдара. «Русское золото» 1 июля 1993 года в Колонном зале Дома Союзов состоялся торжественный прием по случаю приезда в Россию Леониды Георгиевны, Марии Владимировны и Георгия. Он стал кульминацией «царского тура» и как бы подводил итог увеселительной поездки по Волге. На самом же деле, под видом встречи с «кирилловичами» была устроена презентация транснациональной казачьей корпорации «Континент-VI» и акционерного общества закрытого типа «Русское Золото». Сторонники называли её «вдовствующей императрицей»  На приглашении с золотым тиснением стояла подпись — Дёмин Александр Павлович. Ужель тот самый? Он, родимый. Для тех, кто не знаком с уголовной хроникой, сообщаем, что «казачий генерал» Дёмин являлся давним клиентом правоохранительных органов, имел судимость по статьям 153-й и 175-й УК РСФСР (должностной подлог). Разводчик был тот еще! Седоусый, представительный. На приглашении с золотым тиснением стояла подпись — Дёмин Александр Павлович. Ужель тот самый? Он, родимый. Для тех, кто не знаком с уголовной хроникой, сообщаем, что «казачий генерал» Дёмин являлся давним клиентом правоохранительных органов, имел судимость по статьям 153-й и 175-й УК РСФСР (должностной подлог). Разводчик был тот еще! Седоусый, представительный.В 1994 году Дёмин объявит о создании «Союза казачьих формирований» (СКФ) и будет избран Верховным атаманом со званием «генерал-полковник». 15 февраля 1997 его задержат в аэропорту «Шереметьево-2». При личном досмотре у него будет обнаружено 82 камня, «которые сам задержанный назвал топазами и намеревался вывезти в Англию как образцы для одной из лондонских фирм, но без сопутствующих документов». Встречаясь с Александром Павловичем Дёминым, «царицы» сделали сильный, ничего не скажешь, ход! Тогда же, в Колонном зале, Мария Владимировна вручила «погоны» трем верным соратникам г-на Дёмина по «Континенту-VI». Среди них была такая колоритная личность, как Валерий Кобзев — «генерал-лейтенант» от казачества, он же «князь» Тундутов. Рассказ о нем — настоящая криминальная сага, которую, право, стоит поведать. Валерий Кобзев родился в 1947 году в астраханской деревушке Красный Яр. Тянуть лямку ему выпало в Погранвойсках, в Хабаровском крае. Оставшись на сверхсрочную службу, он через некоторое время получил звание прапорщика. Однако в армии надолго не задержался — как нарушителя воинской дисциплины Кобзева разжаловали и отправили на «гражданку». Носить погоны бывшему пограничнику понравилось, и он поступил на службу в хабаровскую милицию. Уже будучи студентом ВЮЗИ, Кобзев получил звание лейтенанта и должность следователя УВД, но… попался на краже вещественных доказательств. Проворовавшегося милиционера осудили на четыре года лишения свободы. В начале 1990-х Кобзев объявился в качестве одного из атаманов Астраханского казачьего войска. Стоит ли удивляться, что и здесь он надолго не прописался. Совершив ряд финансовых махинаций, атаман скрылся и в 1993 году объявился в Москве. Здесь-то он и создал транснациональную казачью корпорацию «Континент-VI». В одном из документов собственного изготовления Кобзев значился «генерал-лейтенантом Службы внешней разведки», в другом — «контр-адмиралом». Одновременно Кобзев получил от Союза казачьих войск России и Зарубежья патент на офицерское звание и стал «полковником». Генеральские же погоны он, как уже говорилось, получил из рук Марии Владимировны.  Награждение Зураба Церетели орденом Св. Анны. Мария Владимировна щедро раздаёт этот династический орден, принадлежащий Гольштейн-Готтропской Ольденбургской династии! Зато как использовал — любо-дорого было смотреть! В генеральском мундире Кобзев приходил к коммерсантам и предлагал им целый ряд посреднических услуг: от получения льготных кредитов до выгодного размещения финансовых средств. По данным милиции, в качестве аванса за свои услуги «генерал» брал небольшие суммы в валюте, совсем немного — в пределах нескольких тысяч долларов. Только предпринимательской деятельностью «генерал» не ограничился. В частности, одной из главных задач «Континента-VI» он провозгласил помощь правоохранительным органам в борьбе с мафией. С этой целью на бумаге был создан «боевой казачий» легион, бросивший вызов уголовникам всех мастей. Поймать мошенника удалось только в конце апреля 1996 года. На его след вышли сотрудники ФСБ и ГУОП. За Кобзевым-Тундутовым было установлено наружное наблюдение, и 20 апреля он был задержан на автозаправочной станции, расположенной на Ярославском шоссе. Когда иномарка «генерала» остановилась возле АЗС, ее немедленно окружили бойцы спецназа, которые отобрали у «князя» пистолет ТТ, а его самого доставили куда следует. Несмотря на то, что Кобзев был в гражданской одежде, при задержании он вел себя как настоящий генерал. Сначала накричал на спецназовцев — «Кого берете, я же генерал!», а в отделении милиции, куда его доставили, пообещал уволить всех. «Париж стоит обедни», — сказал французский король Генрих IV, когда ему, чтобы получить престол, пришлось перейти из протестантизма в католичество. «Кирилловичи», желая добыть искомое, поступили проще, — они просто отобедали, но зато, черт побери, в какой компании! Дамская монархия Пожалуй, наиболее точную оценку поступкам Леониды Георгиевны дал еще в январе 1984 года известный эмигрантский общественный деятель и руководитель Российского Имперского Союза-Ордена К. К. Веймарн. По его мнению, «самым агрессивным лицом», добивающимся признания особых прав, «был не так сам кн. Владимир Кириллович, как его жена, старающаяся ЛЮБЫМ способом завладеть престолом для своей дочери…» Леонида Георгиевна появилась на свет 23 (6 октября) 1914 года в Тифлисе, в семье предводителя Душетского уездного дворянства Тифлисской губернии, князя Георгия Александровича Багратион-Мухранского и Елены Злотницкой — дочери линейного контролера Владикавказской железной дороги Чеслава Сигизмунда Злотницкого. Таким образом, она принадлежала к Мухранской ветви царствовавшего до 1801 года Дома Багратионов — ветви, отделившейся от царствующих Багратионов в XVII веке, которая владела «Мухранским уделом». Нужно отметить следующее обстоятельство: в нынешней Грузии и сегодня проживает законный глава Дома Багратионов Царевич Нугзар Петрович Багратион-Грузинский, прямой потомок последнего грузинского Царя Георгия XII. Следовательно, Леонида Георгиевна со стороны отца происходит даже не от царствовавшей в Грузии Династии Багратионов, а от одной из линий, представители которой никогда не занимали престол единой страны. В 1921 году после свержения меньшевистского правительства Ноя Жордании семья Георгия Багратион-Мухранского выехала за границу, однако в 1923 году они неожиданно вернулись обратно в красную Россию. В 1931-м семья с помощью Максима Горького отбыла из Советского Союза в Константинополь. Леонида выросла во Франции, где в 1934 году вышла замуж, в Ницце, за американского финансиста Самнера Мура Кёрби (Sumner Moore Kirby). Это к вопросу о соблюдении «кирилловичами» законов о престолонаследии. У мистера Кёрби это был уже третий брак. Предыдущие его жены — уроженка Цинциннати Дорис-Ленди Вейленд и русская эмигрантка из Санкт-Петербурга Валентина Вагнер, дочь бывшего музыканта оркестра Мариинского театра Конрада Вагнера. От Кёрби в 1935 году родилась дочь Елена. В 1937 году супруги расстались, оформив развод и содержание в Ницце. Самого финансиста ждала печальная судьба: живя во Франции, он был арестован, вывезен в Рейх и 7 апреля 1945 года умер в концлагере.  С началом Второй Мировой войны друзья помогли Леониде Георгиевне с дочерью Еленой уехать в Испанию. Там в 1946 году гражданка США миссис Леонида Кёрби познакомилась с князем Владимиром. К тому времени он потерял обоих своих родителей. Оккупация Франции застала его в Сен-Бриаке. В 1944 году немецкие власти настоятельно предложили ему переехать в Париж, а потом и в Рейх. Там Владимир избрал местом своего пребывания Аморбах. После окончания войны при помощи офицеров французского Иностранного Легиона, избежав ареста советскими оккупационными властями в Австрии, через Швейцарию Владимр Кириллович выехал в Испанию, где жила его тетя Инфанта Беатрис. Там его старались приобщить к испанским традициям и взяли на содержание.  Леонида Георгиевна и её старшая дочь — Елена Кёрби (Helena Kirby Bragation), получившая впоследствии от своего отчима титул графини Двинской. Такова предыстория встречи Владимира и Леониды. Они познакомились в начале 1948 года в доме греческого консула Лившуца. Леонида и ее брат Ираклий, объявивший себя «Грузинским Царем», предоставила в его распоряжение свой автомобиль, а Ираклий занялся введением князя Владимира в дома своих именитых знакомых, у которых ежедневно были приемы и празднества. Консул Лившуц устроил Владимир Кирилловича на фиктивную, но высоко оплачиваемую должность директора в одном из крупных предприятий.  Владимир Кириллович рано стал сиротой. У фотографии своего отца - князя Кирилла 13 августа 1948 года в канун Успенского поста они тайно обвенчались. Надо отметить, что епископы Русской Зарубежной Церкви не дали благословения на этот брак, и претенденты на российский Престол были вынуждены венчаться тайно не в русской, а в греческой церкви св. Герасима, находившейся в Швейцарии. Ее Королевское Высочество Инфанта Беатриса и Великая Княгиня Елена Владимировна (родная тетка Владимира Кирилловича), узнав о совершившемся отъезде и его причине, приняли меры, чтобы не допустить этот брак. Однако было уже поздно… Владимир Кириллович будет позже объяснять этот странный, на первый взгляд, поступок в «наивной» традиции: «Тогда в Мадриде не было православной церкви (!!! — Ф. Б.). Ближайшая была в Лозанне (Швейцария), поэтому мы поехали туда». Вот так закладываются мины замедленного действия… После этого конспиративного брака почти все Члены Российского Императорского дома порвали свои отношения с Владимиром Кирилловичем. Исключение составил его дядя — Великий князь Андрей Владимирович, сам женатый на балерине Матильде Кшесинской. Что же касается мадридской русской колонии, то она прекратила с ними всякие отношения, считая, что Леонида Георгиевна никак не может называть себя «великой княгиней». После конспиративного брака князь Владимир лишился поддержки многих монархических организаций. Связь с ним фактически прекратилась, так как Леонида контролировала телефонные звонки к нему и присутствовала при всех встречах. Она решала, кого допускать, а кого нет. 10 / 23 декабря 1953 у Владимира Кирилловича и Леониды Георгиевны родилась единственная дочь — Мария… Их единственный внук — Георгий, появившийся на свет в 1981 году от принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна.  Князь Владимир Кириллович с женою Леонидой и дочерью Марией Еще при его рождении князь Василий Александрович, тогдашний председатель Объединения членов рода Романовых, опубликовал заявление: «Счастливое событие в прусском королевском доме не имеет отношения к Романовым, поскольку новорожденный князь не принадлежит ни к Русскому Императорскому дому, ни к роду Романовых». В европейских генеалогических справочниках Георгий числится рядом с отцом — соответственно, в Гогенцоллернах. В самом авторитетном среди монарших Династий «Готском альманахе», в списке наследников российского престола Леонида Георгиевна и ее потомки не значатся. Через пять лет после его рождения принц Франц-Вильгельм отчего-то развелся с Марией и предпочел больше никогда не видеть отпрыска. По этому поводу в эмигрантской среде говорили разное, однако мы не будем тиражировать слухи, а только обозначим сам факт. Георгий учился в школах Франции и Испании, в Оксфорде. Возмужав, обретался в Европарламенте, затем стал клерком в офисе вице-президента Еврокомиссии и комиссара по транспорту и энергетике Лайолы де Паласио в Брюсселе, а затем кавалер «ордена св. Анны» господин Стржалковский пристроил его в «Норильский никель». В Нахимовское военно-морское училище «цесаревич Георгий» в свое время так и не поступил. Зато сколько было говорено об этом! Страсти по водке SMIRNOFF В своих мемуарах Леонида Георгиевна рассказывает о коммерческой хватке своей Семьи. Вот, например, что она сообщает о своем брате Ираклии: «…Во Франции жили уже бабушка и тетя, которые после гибели дедушки некоторое время оставались у нас, а потом папа отправил их в Ниццу, и они обосновались там. Брат переехал к ним и поступил учиться. Мы посылали ему раз в месяц два килограмма икры, которую он продавал, и на эти деньги жил и учился». Икра, отнюдь не баклажанная, или кабачковая регулярно проступала… из Советской России! Опыт пригодился Ираклию в конце 1940-х годов. Живя в Испании, он участвовал в афере по продаже контрабандных автомобильных двигателей. Как именно? Князь подделал документ: вместо двух моторов написал «двести». Скандал был грандиозный. Разгневанный генералиссимус Ф. Франко выслал предприимчивого потомка Багратидов из страны. В России Семья икорным бизнесом не занималась, но переключи-лась на сопутствующий национальный продукт — водку. Осенью 1996 года «молодой реформатор» Борис Ефимович Немцов (нынешний завсегдатай Болота имени Сахарова) проводил в Нижнем Новгороде Всероссийскую промышленную и художественную выставку «Будущее России». По замыслу ее организаторов гвоздем программы должно было стать награждение «смирновской» водки.  Нынче и не скажешь, что Борис Немцов когда‑то считался преемником Б. Ельцина и участвовал в «монархическом проекте» Ранее, 18 июля 1996 года, «Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Леонида объявила, что компания «РIERRE SMIRNOFF» получит официальный герб, свидетельствующий о праве компании, производящей известную водку Smirnoff, именоваться «Поставщиком Царской Семьи». «На Всероссийской промышленной выставке, проходившей сто лет назад, Государь Николай II удостоил П. А. Смирнова императорской награды. В этом году мы празднуем столетие ярмарки и отмечаем преемственность традиций качества и добротности, отличающих компанию «РIERRE SMIRNOFF» в России», — сообщила Леонида Георгиевна. В свою очередь, Сьюзан И. Мюрей, президент компании «РIERRE SMIRNOFF», рассыпалась в ответных любезностях: «Для нас эта награда — большая честь и признание не прекращавшихся на протяжении многих десятилетий усилий, направленных на разработку высококачественной водки Smirnoff и ее превращение в самую популярную в мире марку высококачественной водки. Тем более почетно получить эту награду из рук Великой Княгини на Нижегородской ярмарке». Такая вот идиллия. В стране шла тогда жесткая конкурентная борьба между импортной «смирновкой» и отечественной продукцией «Торгового Дома потомков П. А. Смирнова», возглавляемого Борисом Смирновым, а в это время Леонида Георгиевна демонстративно участвовала в коммерческом проекте американцев. Тут уж, извините, не до патриотизма. Хотя деньги не пахнут, разве что водкой Smirnoff. А газета «Вечерний Саранск» взяла и рубанула правду-матку, сопроводив свой фотоматериал такой подписью: «Часть денег за рекламную кампанию Леонида Георгиевна получила в главном банке Нижегородчины». Прошло два с лишним года, и в декабре 1997-го в Париже прошла презентация тульских ликероводочных изделий, организаторами которой выступили АО «Туласпирт», торговый дом «Туласпирт» и торговое представительство России во Франции. Вкусив наших изделий, парижские знатоки сошлись во мнении, что русская водка по-прежнему неподражаема, бальзамы и настойки хороши и что все представленное великолепие непременно должно появиться на прилавках французских магазинов. Парижскую презентацию почтила своим присутствием и Леонида Георгиевна, которая, как было сообщено, «весьма ревностно относится ко всему русскому». Царственная особа тоже осталась весьма довольна качеством исконно русского продукта. Но, в отличие от компании «РIERRE SMIRNOFF», тульские производители водки почему-то не стали «Поставщиками Двора…» О причинах остается только догадываться.  Вот и мы всё удивляемся, Мария Владимировна, отчего народ-то наш никак не раскачается «насчёт царей»? Генеральская монархия Второй этап — уже не «романтический», а исключительно прагматический, без каких-либо сантиментов, относится к началу 1995 года. В июне Леонида Георгиевна обратилась с пространным письмом к генералу Александру Коржакову («в развитии нашей содержательной беседы»), в котором выставила условия, на которых Семья была готова возвратиться на историческую Родину: «гостевой дом в Санкт-Петербурге или Москве, или же в непосредственной близости от них». «Обретение соответствующего статуса и необходимых условий жизни в России, — сообщала Леонида, — существенно повысило бы авторитет Российского Императорского Дома не только в глазах наших соотечественников… но и со стороны зарубежных правительственных, общественных и деловых кругов, внимание и интерес которых к нашей Семье неизменно усиливается. Именно на эти круги мы серьезно рассчитываем, когда планируем целый ряд конкретных акций для поднятия престижа того курса, который проводит наш Президент…»  В конце мая при «ведомстве Коржакова» стала действовать группа под руководством пресс-секретаря Службы безопасности президента (СБП) Андрея Олигова. В ее задачу входило, судя по всему, изучение перспектив «монархического проекта», и, в случае положительного отзыва, проведение мероприятий по его развитию в нужном направлении. В конце мая при «ведомстве Коржакова» стала действовать группа под руководством пресс-секретаря Службы безопасности президента (СБП) Андрея Олигова. В ее задачу входило, судя по всему, изучение перспектив «монархического проекта», и, в случае положительного отзыва, проведение мероприятий по его развитию в нужном направлении.Начиная переговоры, Семья рассчитывала, что президент Ельцин своим указом признает Марию Владимировну наследницей Российского Императорского престола со всеми вытекающими последствиями. Со своей стороны, Коржаков, по имеющейся информации, был готов предоставить дом, «экипаж», постоянную охрану, некоторое содержание. И этим ограничиться. Взамен же «кирилловичи» должны были следовать в политическом фарваторе шефа СБП. Летом 1995 года на III Всероссийском Монархическом съезде в Москве был реорганизован Высший монархический совет. Его не удалось (по понятным причинам) зарегистрировать в Министерстве юстиции, и позднее дивным образом возник одноименный благотворительный фонд. Учредителями ВМС выступили глава Российского Фонда культуры Никита Михалков, писатель (ныне покойный) Владимир Солоухин, князь Зураб Чавчавадзе и Сергей Скоробогатов. Главным бухгалтером фонда стал… сотрудник СБП Алексей Милованов. Расчетный счет был открыт в коммерческом банке «Девиза» (президент — Косарев Дмитрий Иванович). Что ж, правильно. Как говорят циники, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. И при этом контролирует финансовые проводки, экономическую сторону проекта в целом. Но что-то не сложилось в этой комбинации. В октябре 1995 года Леонида Георгиевна девять дней впустую провела в Москве, ожидая решения по интересующему ее вопросу. Что характерно: на этот раз «вдовствующая императрица» остановилась в «Президент-отеле». Особняк же на Воробьёвых горах был задействован в сентябре 1995 года, во время перезахоронения останков Великого князя Сергея Александровича, градоначальника Москвы, убитого в 1905 году эсером Каляевым. Траурные мероприятия проводились в Кремле «кланом Вадима Лопухина» (тогдашний вице-предводитель Российского дворянского собрания), связанным с мэром Лужковым. Последний присутствовал на церковной панихиде в Успенском соборе. 11 октября планировалась долгожданная аудиенция у президента Ельцина. Согласно жанру политического детектива, встреча сия должна была произойти как бы на нейтральной территории — во время презентации Кабардино-Балкарии, в московском представительстве этой республики. Опять же в соответствии с лихо закрученной интригой, президент не дождался гостьи из Парижа — так получилось, понимаешь, и отправился… чуть ли не на футбол, оставив вместо себя супругу Наину Иосифовну и шефа МВД Анатолия Куликова. В эти же дни наблюдатели отмечают явную опалу личного секретаря Семьи Александра Радашкевича. На предполагавшуюся встречу с Ельциным его просто не взяли, и он все это время просидел в машине. В апреле 1996 года Александр Радашкевич ушел в отставку «по собственному желанию». После его ухода отмечается явная деградация в работе «министерства двора», хиреет переписка, да и само качество немногих документов, выходящих за подписью «монарших» особ, не выдерживает какой-либо критики. 1996 год — год «битвы вялых гигантов» за президентское кресло. Оживились и господа паркетные монархисты. В узком кругу лиц, приближенных к «императрицам», возникла свежая идея: создание широкого общественного движения монархического толка в поддержку президента Ельцина. И, естественно, под прямым (но негласным) контролем генерала Коржакова. В январе-апреле 1996 года в Париж дважды вылетали Зураб Чавчавадзе и Алексей Милованов. И хотя содержание бесед неизвестно, но предпринятые Леонидой Георгиевной действия не оставляют сомнений, о чем, собственно говоря, шла речь. Так, например, в Париже под патронажем Леониды возник Комитет поддержки Бориса Ельцина.  «Матушка-императрица Мария I», проживающая по‑прежнему в Мадриде, любит иногда приехать в Россию и пообщаться накоротке со «своим народом» В конце мая 1996 года «вдовствующая императрица» в 34-й раз посетила Россию. «У меня намечено немало встреч, — пояснила Леонида Георгиевна, — и не только в Москве, а и в Кемерово, Белгороде. В эти дни я много общаюсь с простыми людьми и стараюсь убедить их в том, что Борис Ельцин — настоящий русский человек. Я хорошо с ним знакома и могу засвидетельствовать: он искренне любит Россию и не желает ей зла. Он не побоялся бросить вызов коммунистической системе, возвратил россиянам историческую правду, религию. Благодаря ему в России проводятся реформы. Можно свободно говорить. Свободно ездить друг к другу в гости. Конечно же, проблем немало. Но каждый раз, приезжая в Россию, я убеждаюсь, что она все крепче становится на ноги и обретает черты цивилизованного государства». Общение с «простыми людьми» — это, конечно, дело полезное. Видимо, пообщавшись с подобного рода «народом», Леонида Георгиевна сделала потрясающий вывод относительно общего благосостояния жителей страны. Журналистка Зоя Ершок откликнулась на эту тему со страниц «Новой газеты»: «Приехала в Москву, включила телевизор. А в телевизоре долго-долго берут интервью у великой княгини Леониды Романовой… Вдруг слышу, как она говорит: «Вообще-то я объездила всю Россию и скажу, что бедные люди в провинции живут лучше, чем в Москве». Что ж, у каждого свой круг общения: и в Москве, и в провинции. Главное, чтобы костюмчик сидел… В Москве, между тем, началась избирательная лихорадка. В предчувствии сладенького активизировались и «кирилловцы». 19 мая 1996 года, то есть накануне очередного приезда Леониды, «Московский комсомолец» опубликовал интервью с секретарем Высшего Монархического Совета Сергеем Скоробогатовым под заголовком «За царя Бориса, Родину и Веру». Господа поспешили отметиться, подчеркнуть свою лояльность властям! О продолжении контактов с Коржаковым свидетельствует и заявление для прессы, основная мысль которого — поддержка озвученной шефом СБП идеи переноса президентских выборов. В это же время четыре ответственных сотрудника СПБ получили наградные вензеля «государыни Марии» (так называемые «шифры»). В свою очередь, генерал Коржаков принципиально решил вопрос с постоянной резиденцией. На роль «Зимнего дворца» подобрали госдачу в поселке Калчуга под Москвой (Одинцовской район), принадлежавшую в свое время сталинскому наркому Анастасу Микояну. А незадолго до описываемых событий там останавливалась чеченская делегация во главе с Масхадовым, прибывшая в Москву на переговоры с Ельциным. Дачу отремонтировали. Однако скоропостижная отставка генерала Коржакова спутала все карты. Накануне нового 1997 года состоялся «акт приемки объекта»». Группа сотрудников президентской администрации весело отпраздновала здесь наступавший «Год свиньи».  Много в своей жизни наворотил Борис Николаевич, однако на «царский проект» его так и не раскачали. А ведь мог подписать указ, и мы бы получили эрзац-монархию со всеми тяжкими Кучерявая монархия Эстафетную палочку подхватил Анатолий Чубайс, лисой перебежавший дорогу всесильному шефу СБП и сделавший все, чтобы похоронить «монархический проект». Теперь же, когда Коржаков оказался в опале, можно было попользоваться оставшимся от него наследством. Так «кирилловичи» пошли по рукам (в переносном смысле, конечно). Однако подробности проекта стали достоянием широкой общественности. Противники «реставрации» организовали утечку информации, использовав авторитетную английскую газету «Дейли телеграф». Скандал разразился отменный. И пошло-поехало! Журнал «Bunte» (ФРГ) информировал своих читателей в № 4 за 1997 год: «Когда не получается с демократией, должен прийти король. Например, в России. Президент Борис постоянно болен, рубль ничего не стоит, зима холодная, будущее серое. Решить проблемы должен 15-летний толстенький пацан. Георгий Романов, пра-пра-правнук царя Александра ждет царский трон. Кто за этим стоит? Начальник штаба Ельцина Анатолий Чубайс. Он хочет дать России новую национальную идеологию посредством конституционной монархии. Русская аристократия в восторге, бульварная пресса по всему миру — тоже» Газета «The Moscow Times» в те же дни опубликовала статью «Будет ли Ельцин в России разыгрывать монархическую карту?», в которой была высказана мысль, что чубайсовские разработки «русской национальной идеи» могут являться своего рода пробным шаром тестирования общества. Кремль пытался опровергнуть появившие Тэги: б.н.ельцин, власть, геополитика., дом, императорский, интересное., история, история., кирилловичи, культура, монархии, монархия, наследники, непознанное., новости., общество., политика,, престола, разное., реставрация, романовы, россии, россии., российский, россия, русского, самозванцы, события.

Главная / Главные темы / Тэг «непознанное»

|

Категория «Графика»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |