|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

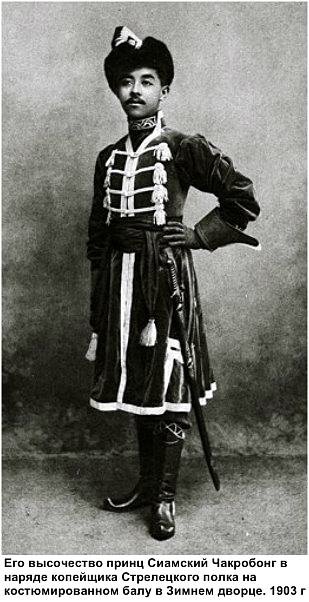

Офицерской национальности2013-09-06 17:13:41Если бы лучшему кавалеристу Франции всех времен кто-то сказал, что однажды в штатном ... + развернуть текст сохранённая копия Если бы лучшему кавалеристу Франции всех времен кто-то сказал, что однажды в штатном расписании русской дивизии фамилия Мюрат будет стоять рядом с фамилией Багратион, он бы расхохотался. Или нет – тут же заколол бы этого человека. Или нет – сначала бы расхохотался, а потом заколол.  Великий князь Михаил Александрович с офицерами Дикой дивизии. 1914 год Множество иностранных фамилий в списочном составе русских вооруженных сил – штука привычная и удивления ни у кого не вызывающая. При формировании регулярной армии Петр I активно привлекал офицеров-профессионалов из Европы. Уже тогда к нам на службу потянулись британцы и немцы, как остзейские, так и континентальные. После Северной войны двинулись в Россию скандинавы. Во второй половине XVIII века рванули на восток братья-славяне из Сербии, Боснии, Черногории, Герцеговины, а вкупе с ними – греки, венгры, силезцы. Поспешили французы-аристократы, выдавленные из своей страны революцией. Судите сами, какие имена: Гордон, Брюс, Миних, Клаузевиц, Эрдели, Милорадович, Мюнхгаузен, Остерман, принц Конде, Бенигсен, Эстерхази, Витгенштейн, Винцингероде, Дибич, Сен-При, Ланжерон, Шевич, принц Нассау, Де Рибас, Пален, Левенвольде… Но и задолго до Петра, еще при великих князьях, военного счастья и карьеры искали на Руси выходцы из разных земель: те же немецкие наемники, поляки, литовцы, татары. Так что традиция имеет древние корни. Стоит оговориться, традиция эта – вовсе не плод русской военной мысли и практики. Довольно одного примера: Блюхер, Шарнхорст и Гнейзенау, три военачальника прусской армии в 1813-1815 годах, приведшие ее вкупе с русскими и англичанами к победе над наполеоновской Францией, родились не в Пруссии и военную службу начинали не в этой стране. В многотысячной шеренге русских офицеров-иностранцев особняком стоят выходцы из далеких от России, а то и вовсе экзотических стран. А также – представители фамилий, которые, казалось бы, с Русской армией никак не «монтируются». Француз Да, маршал Франции, зять Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат вряд ли мог себе представить, что его правнук, носивший помимо знаменитой фамилии не менее знаменитое имя – Наполеон, вступит в русскую военную службу поручиком лейб-гвардии Конного полка и в 1904 году отправится на русско-японскую войну. Кавалерийским генам прадеда Луи-Наполеон, как видно, не изменил. Службу на войне продолжил во… 2-м Дагестанском конном полку. Казалось бы, нонсенс? Но французом принц Мюрат был лишь наполовину. В его венах также текла кавказская кровь. Отец Ахилл Мюрат женился в 1868 году на мегрельской светлейшей княжне Саломее Дадиани, в 1872 году родил второго сына, которого и назвал Луи-Наполеоном. С русско-японской войны Мюрат возвратился с шестью боевыми орденами и боевым же ранением. Вернулся в Конную гвардию, вышел в отставку в чине ротмистра в 1908 году. Но без армии выдержал 18 дней. Далее была должность помощника заведующего курсом обучения в Офицерской кавалерийской школе.  3 января 1911 года «Петербургская газета» сообщила, что «у полковника Офицерской кавалерийской школы принца Наполеона Мюрата состоялся блестящий вечер, устроенный в честь…» и так далее. Это был один из последних светских сюжетов в его биографии. Вскоре от миллионного состояния не осталось ничего, и в том же году Мюрат выехал в США. Но едва в России летом 1914 года объявили мобилизацию, полковник тут же вернулся в строй. Его зачислили в кадр формировавшейся Дикой дивизии (официально – Кавказская туземная конная дивизия), в Ингушский конный полк. Это воинское соединение настолько необычно, что о нем стоит сказать подробнее. Дивизия, позже преобразованная в корпус, была полностью добровольческой. Понятно, что командовали кадровые офицеры, но всадники шли на службу исключительно по собственному желанию. По законам империи местные жители Кавказа и Средней Азии под армейский призыв не попадали. Добровольческий принцип и стал той основой, благодаря которой Дикая дивизия очень быстро превратилась в одну из лучших в Русской армии. Хватало, конечно, эксцессов, связанных с менталитетом всадников, служивших в Кабардинском, Дагестанском, Татарском (азербайджанцы), Чеченском, Черкесском и Ингушском полках. Довольно сказать, что рядовые всадники обращались даже к старшим офицерам на «ты». А командиром дивизии был, на минуточку, младший брат императора, великий князь Михаил Александрович. 3 января 1911 года «Петербургская газета» сообщила, что «у полковника Офицерской кавалерийской школы принца Наполеона Мюрата состоялся блестящий вечер, устроенный в честь…» и так далее. Это был один из последних светских сюжетов в его биографии. Вскоре от миллионного состояния не осталось ничего, и в том же году Мюрат выехал в США. Но едва в России летом 1914 года объявили мобилизацию, полковник тут же вернулся в строй. Его зачислили в кадр формировавшейся Дикой дивизии (официально – Кавказская туземная конная дивизия), в Ингушский конный полк. Это воинское соединение настолько необычно, что о нем стоит сказать подробнее. Дивизия, позже преобразованная в корпус, была полностью добровольческой. Понятно, что командовали кадровые офицеры, но всадники шли на службу исключительно по собственному желанию. По законам империи местные жители Кавказа и Средней Азии под армейский призыв не попадали. Добровольческий принцип и стал той основой, благодаря которой Дикая дивизия очень быстро превратилась в одну из лучших в Русской армии. Хватало, конечно, эксцессов, связанных с менталитетом всадников, служивших в Кабардинском, Дагестанском, Татарском (азербайджанцы), Чеченском, Черкесском и Ингушском полках. Довольно сказать, что рядовые всадники обращались даже к старшим офицерам на «ты». А командиром дивизии был, на минуточку, младший брат императора, великий князь Михаил Александрович. Осенью 1914 года дивизия еще не успела прибыть на передовую, а по ту сторону линии фронта уже бесновались: «идут конники из глубин Азии, режут всех подряд, питаются мясом годовалых младенцев…» Вовсю работала австрийская пропаганда. Но куда больший эффект принесла истинная боевая работа дивизии. Не младенцы, а австрийские солдаты боялись ее пуще дьявола. Результат – свыше 3500 всадников награждены знаком отличия ордена Святого Георгия (солдатским Георгиевским крестом), ордена заслужили все без исключения офицеры дивизии. Мюрат служил славно. Но в боях за Карпаты на стыке 1914 и 1915 годов получил не только орден Святого Владимира 3-й степени, но и сильнейшее обморожение ног. Крепился сколько мог, но все-таки был откомандирован в тыл, в знакомую уже Офицерскую школу. Некоторые источники сообщают, что в 1916 году полковник Мюрат получил под команду 12-й Стародубовский драгунский полк. Однако согласно другим документам в этот период полком командовали иные начальники. А сам Наполеон Ахиллович находился в Тифлисе в распоряжении главкома Кавказской армии. То есть под рукой у дяди русского императора великого князя Николая Николаевича. Дальше была эмиграция в 1917 году. Остаток жизни генерал-майор Русской армии принц Наполеон Мюрат прожил во Франции, в Ницце. До смерти в 1943 году отличался необычайной силой, легко гнул монеты, а вот ходить с каждым годом становилось все труднее. Сказывалось карпатское обморожение, приведшее в итоге к ампутации ног. Под начало князя Багратиона принц Мюрат попадал дважды. Сначала – в Офицерской кавалерийской школе, где Дмитрий Петрович занимал должность помощника начальника. Затем – в Первую мировую, в Дикой дивизии. Пока грузин-француз находился в дивизии, он, казалось бы, напрямую подчиняться просто грузину не должен был. Ингушский полк входил в 3-ю бригаду, Багратион командовал 1-й бригадой. Но в сентябре 1915-го князь вступил в должность временно исполняющего обязанности командира дивизии. Всего-то на неделю. Однако в сентябре 1915-го принц еще был в полку. К слову, в отличие от Мюрата, избежавшего участия в Гражданской войне, Багратиона в нее втянули. Уже в 1918 году он вступил в Красную армию. Правда, не воевал. Преподавал, заведовал управлением по части конского состава. Вскоре – в 1919 году – умер. Швейцарец Лефорт – слово давно уже почти русское. А в топонимике Москвы так и вовсе родное. Район Лефортово, Лефортовский парк, Лефортовская набережная, Лефортовский тоннель…  Франц Яковлевич Лефорт – ближайший друг и сподвижник Петра Великого. Так, по крайней мере, высказался сам царь после кончины генерал-адмирала. Змей-искуситель молодого Петра. Талантливый управленец, толковый дипломат, смелый офицер. Неизменный герой второго плана многочисленных художественных фильмов о первом русском императоре, постоянно затмеваемый волею авторов образом Александра Даниловича Меншикова. Справедливость требует внести ясность: звезда Данилыча направилась к зениту только после того, как Франц Яковлевич отошел в мир иной. Более того, никогда Меншиков не имел такого же влияния на царя, как Лефорт. Только швейцарцу да царице Екатерине удавалось без особых последствий гасить гнев вспыльчивого государя. В воспоминаниях царева механика Андрея Нартова описан эпизод, когда жертвой Петра едва не стал сам Лефорт. Государь разбирался со своими военачальниками по поводу продажи офицерских мест в полках и после нелепого возражения генерала Шеина впал в ярость. Вытащил шпагу и стал махать ею вокруг себя. Слегка зацепил князя-кесаря Ромодановского, шута Зотова, уже было дотянулся до Шеина, но тут его обхватил Лефорт. Царь оттолкнул Франца и ударил шпагой. Несмотря на рану, Лефорт продолжал увещевать Петра, зная: насколько он вспыльчив, настолько и отходчив. И царь успокоился. А после публично извинился перед швейцарцем. К слову, от кровавой казни царевны Софьи удержал Петра все тот же Лефорт. Франц Яковлевич Лефорт – ближайший друг и сподвижник Петра Великого. Так, по крайней мере, высказался сам царь после кончины генерал-адмирала. Змей-искуситель молодого Петра. Талантливый управленец, толковый дипломат, смелый офицер. Неизменный герой второго плана многочисленных художественных фильмов о первом русском императоре, постоянно затмеваемый волею авторов образом Александра Даниловича Меншикова. Справедливость требует внести ясность: звезда Данилыча направилась к зениту только после того, как Франц Яковлевич отошел в мир иной. Более того, никогда Меншиков не имел такого же влияния на царя, как Лефорт. Только швейцарцу да царице Екатерине удавалось без особых последствий гасить гнев вспыльчивого государя. В воспоминаниях царева механика Андрея Нартова описан эпизод, когда жертвой Петра едва не стал сам Лефорт. Государь разбирался со своими военачальниками по поводу продажи офицерских мест в полках и после нелепого возражения генерала Шеина впал в ярость. Вытащил шпагу и стал махать ею вокруг себя. Слегка зацепил князя-кесаря Ромодановского, шута Зотова, уже было дотянулся до Шеина, но тут его обхватил Лефорт. Царь оттолкнул Франца и ударил шпагой. Несмотря на рану, Лефорт продолжал увещевать Петра, зная: насколько он вспыльчив, настолько и отходчив. И царь успокоился. А после публично извинился перед швейцарцем. К слову, от кровавой казни царевны Софьи удержал Петра все тот же Лефорт. Мы настолько привыкли к однобокому образу Франца Яковлевича, весельчака, улыбчивого развлекателя и собутыльника, что даже будто неловко говорить о нем на полном серьезе. Потому, видать, и не задаемся вопросами: откуда и когда он, собственно, взялся на русской земле? Взялся он из Швейцарии, из города Женевы, где родился в 1655 или 1656 годах. Приставка «Ле» к фамилии в данном случае о принадлежности к дворянству не говорит. Франц – выходец из семьи торговцев. К делу отца никакой тяги не имел, хотя и учился первоначально гражданской профессии в Женевском коллегиуме. Сейчас сказали бы – в техникуме. Продолжил торговое образование в Марселе, но надолго его не хватило, и Лефорт поступил на службу в голландскую армию. Опять-таки миф, будто бы был Франц сибаритом, изнеженным светским львом. На самом деле он мало уступал Петру в росте и физической силе. Являл собой, скорее, тип мачо и уж точно не был вечно расслабленным инфантилом. В армии курляндского герцога Фридриха-Казимира обрел необходимые навыки. Стал отменным стрелком, фехтовальщиком и кавалеристом. В один прекрасный день сослуживец посоветовал Лефорту отправиться в Московию. Там, мол, на офицеров большой спрос. Спрос-то был, но войны не было. И капитан Лефорт осел сначала при датском посольстве в Первопрестольной, затем перевелся командиром роты в киевский гарнизон. Тут-то и получил первый боевой опыт в стычках с крымчаками. В 1687 и 1689 годах швейцарец, уже подполковником, участвовал в Крымских походах фаворита царевны Софьи – князя Василия Голицына. Походы не задались, но Лефорт оказался на высоте. И вот только после второго похода, прожив в России более десятка лет, он сблизился с юным царем Петром. К этому времени Франц выучил русский, женился и прочно связал судьбу с новой родиной. Отношения наладились быстро, чему свидетельством – генерал-майорский чин, полученный от царя в 1690 году. Если вспомнить, что Франц Яковлевич умер в 1699-м, то выходит, на дружбу и сотрудничество с будущим русским императором Бог отпустил ему всего-то девять лет. Эти годы вместили многое: совместные путешествия по России и за границу, Азовские походы, первый опыт в строительстве кораблей. Может быть, главное: перестройку «потешных» рот в полноценные пехотные полки – Преображенский и Семеновский, ставшие основой для новой царевой армии. Петр очень высоко оценивал участие Лефорта в реформировании войска. Тем более что швейцарец штабным «моментом» не был. В одном из «потешных» сражений получил пороховой заряд в лицо, однако довел атаку до победного конца. А в Азовском походе водил солдат на стены и лично пленил турецкое знамя. Сослагательное наклонение – не исторический метод, но кто знает, как сложилось бы для России начало Северной войны со шведами под Нарвой осенью 1700 года, останься Лефорт жить. На похоронах друга Петр заключил речь такими словами: «Верность Франца Яковлевича пребудет в сердце моем, доколе я жив, и по смерти понесу ее с собою в гроб». Шотландец Ильфо-петровские старички из Черноморска и спорить бы не стали с тем, что Патрик Гордон – это голова. И Яков Брюс – это голова. И Барклай. По поводу первого командира лейб-гвардии Семеновского полка – тоже шотландца – Чамберса могли и усомниться. А вот про Пола Джонса, скорее всего, слыхом не слыхивали. Даром что жили на Черном море, где завершил военно-морскую карьеру русский контр-адмирал из Шотландии.  Джон Пол Джонс А начал он эту карьеру при весьма пикантных обстоятельствах и ох как далеко от берегов России. Родившись в 1747 году в бедной шотландской семье, амбициозный парнишка за восемь лет вырос из 13-летнего юнги в 21-летнего патентованного капитана. И возить бы ему грузы туда-сюда, если б не семейное горе, обернувшееся для Пола большой удачей. В американской Виргинии умер старший брат и оставил наследство – небольшую ферму. Джонс сошел на берег и превратился в плантатора. А тут – война, та самая, за независимость Штатов от Британии. Какой же американский шотландец устоит? Джонс воевал своеобразно. Ежели выбирать выражения, то – партизанил. А ежели нет – то попросту пиратствовал. К 1775 году у него уже сформировалась небольшая эскадра из шести кораблей, и грабил он теперь непосредственно у берегов Англии. А базировался – во французских портах. Надо признать, в славе он сравнился с великим пиратом Дрейком и оставил далеко позади Черную Бороду и легендарного Флинта. Звали его не иначе как Черный Корсар. Джонс не только нападал на суда в открытом море, но и успешно покушался на приморские города. Однажды покусился даже на Ливерпуль. Набеги Черного Корсара продолжались вплоть до 1780 года. Сколотивший приличное состояние, лично награжденный французским королем Людовиком XVI золотым оружием, Джонс остался жить в Европе, в собственном парижском доме. Здесь и получил письмо от русской императрицы Екатерины II с заманчивым предложением – служить на русском военном флоте. Заскучавший было корсар принял предложение, а вместе с ним и патент на контр-адмиральский чин. И сразу после аудиенции в Петербурге отправился на Черное море командовать парусной эскадрой. Шла очередная русско-турецкая война… Главком Потемкин принял весть о преображении пирата в адмирала благосклонно. На сообщение императрицы ответил, что «нетерпеливо ожидает Поля Жонеса». И в первых же сражениях Джонс надежды оправдал. Сражались его парусники борт о борт с гребными судами под началом другого адмирала-иностранца – принца Нассау-Зигена, который, в отличие от большинства флотских офицеров, изначально против шотландца ничего не имел. Однако первые же морские сражения в июне 1788 года, завершившиеся к чести обоих русских адмиралов успехом, привели к обострению личных отношений. Масла в огонь подлил и сам «Жонес», позволяя себе разнообразные экстравагантные выходки. Так, после первого боя с турками он, наслышанный о казаках-запорожцах, отправился в их лагерь. В то время отношения с казаками у Петербурга были сложные. Не являлось секретом, что часть из них сражается на стороне турок. Недоверие Екатерины имело под собой основание. Неслучайно спустя несколько лет запорожцев отправили на Черноморское побережье Кавказа на вечное поселение и службу. Вряд ли Джонс был знаком с такими политическими тонкостями и, ничтоже сумняшеся, согласился быть принятым в казаки. Получил из рук атамана Сидора Билого кривую саблю и соответствующие положению шаровары. Позже он любил щеголять в казацкой одежке на палубе своего флагмана, чем шокировал собственных офицеров. И все же Джонс оставался Джонсом, опытным и хитрым моряком. Пока в лагере казаки гуляли во славу новоиспеченного запорожца, тот провел ночную разведку гавани у мощной турецкой крепости Очаков. Заодно и нахулиганил: смолой расписался на борту турецкого флагмана, добавив недвусмысленный глагол «Сжечь!». Последовавшее сражение на Лимане привело к полной победе русских эскадр. Для сравнения: турок погибло свыше 6 тысяч, русских – 18 человек. Джонс в награду получил орден Святой Анны 1-й степени. Однако отношения с принцем Нассау, очень уважительно расположенным к любимцу Потемкина – Суворову, начали портиться стремительно. Светлейший также встал на сторону принца. В Петербург полетели донесения, в которых Джонса аккуратно, но последовательно поругивали. Точку в короткой карьере поставило резюме Потемкина: «не знавши языка, ни приказать, ни выслушать не может… Как пират он годен, но начальствовать не умеет». Екатерина смирилась, ответив, что найдет применение Черному Корсару в столице. Но и на Неве у Джонса как-то не задалось. Видать, из южного далека Светлейший дал наказ своим людям в Петербурге довести дело до конца. Они и постарались. Контр-адмирала обвинили в уголовном преступлении, и он спешно покинул Россию. Пол Джонс умер в Париже в 1792 году. Спустя шестьдесят лет железный гроб, в котором покоились останки корсара, пропитанные согласно его завещанию коньяком, перевезли в Северо-Американские Соединенные Штаты. В нынешних США Джонса до сих пор почитают за основателя американского военно-морского флота. Сдается, не нашлось за океаном своего Ушакова. Испанец В течение XIX века Испанию сотрясали две династические войны. Название они получили по имени одного из претендентов на престол, Дона Карлоса Бурбона. Карлисты проиграли обе драки. После второй Карлистской войны, 1872-1876 годов, многие сторонники внука Дона Карлоса, выступавшего под именем Карла VII, вынуждены были эмигрировать. Но сын претендента на престол Карлоса Младшего, Дон Хайме Бурбон, герцог Мадридский и Анжуйский, родился до войны, в 1870 году, и, похоже, не в Испании, а в швейцарском Веве. Позволю себе не называть принца полным именем, так как оно состоит из 30 имен.  К концу века Бурбоны окончательно запутали Европу в своих династических притязаниях. Похоже, и сами запутались. В результате единственный сын мадридского герцога оказался в Австро-Венгрии, где правили Габсбурги, имевшие виды на испанский престол. Но к мальчику отнеслись снисходительно. Он окончил Австрийскую военную академию и в 1896 году прибыл на службу… в Россию. Почему именно в Россию – еще предстоит узнать, хотя испанский принц не слишком себя афишировал. К концу века Бурбоны окончательно запутали Европу в своих династических притязаниях. Похоже, и сами запутались. В результате единственный сын мадридского герцога оказался в Австро-Венгрии, где правили Габсбурги, имевшие виды на испанский престол. Но к мальчику отнеслись снисходительно. Он окончил Австрийскую военную академию и в 1896 году прибыл на службу… в Россию. Почему именно в Россию – еще предстоит узнать, хотя испанский принц не слишком себя афишировал.Дон Хайме поступил подпоручиком в 24-й Лубенский драгунский полк. В энциклопедиях частенько ошибочно пишут о том, что испанец начал службу в 8-м Лубенском гусарском. Но дело в том, что император Александр III при реформе кавалерии перевел всех армейских гусар и улан в драгуны. Обратный процесс случился уже при Николае II, в 1907 году. Спустя полтора года – перевод в гвардию, в гродненские гусары. В 1900 году случился Китайский поход, известный как Боксерское восстание. Принц написал рапорт и отправился в Китай добровольцем. Вернулся кавалером двух орденов. На русско-японскую войну испанский инфант отправился тоже добровольно. Гвардейские полки в этой войне участия не принимали. По всему видно, нрава он был строгого и чувством собственного достоинства не обижен. Ничего не просил у сильных, служил и воевал как положено офицеру. Так бы оно и продолжалось дальше, но в 1909 году умер его отец, все еще претендовавший на испанский трон. Теперь претендентом по карлистской линии стал Дон Хайме. А этот статус со службой в чужой армии был несовместим. Сохранился портрет герцога Мадридского перед выходом в отставку. Он в полковничьем мундире с тремя русскими боевыми орденами. Знак ордена Святой Анны 4-й степени на портрете не разглядеть. Он крепился на эфес шашки. Остается гадать, кто на портрете: еще герцог Дон Хайме или уже претендент на испанский и французский троны Хайме III, он же Жак I? На художественных аукционах портрет, принадлежащий кисти Анри Жаки, датируется неопределенно: начало ХХ века. Таиландец  В 1868 году к власти в Сиаме (Таиланде) пришел король Рама V. Его охотно сравнивают с нашим Петром Великим по той причине, что властитель задумал провести в своей стране коренные преобразования и вывести ее из средневекового состояния. Король, что называется, открыл двери Сиама Европе. Да и сам с удовольствием предпринял путешествие на Запад. В 1890 году в рамках большого турне цесаревича принца Чакробонга учиться в Пажеском корпусе. Вместе с принцем прибыл еще один юноша, по имени Пум. В 1868 году к власти в Сиаме (Таиланде) пришел король Рама V. Его охотно сравнивают с нашим Петром Великим по той причине, что властитель задумал провести в своей стране коренные преобразования и вывести ее из средневекового состояния. Король, что называется, открыл двери Сиама Европе. Да и сам с удовольствием предпринял путешествие на Запад. В 1890 году в рамках большого турне цесаревича принца Чакробонга учиться в Пажеском корпусе. Вместе с принцем прибыл еще один юноша, по имени Пум.Учиться тайцам было непросто. Поблажек не было, познавать науки приходилось на русском языке, который осваивали параллельно. Тем не менее Чакробонг окончил курс первым вместе с будущей «Золотой шашкой России» графом Келлером, набрав 11,75 балла из 12 возможных. Фамилию принца выбили на мраморной доске в корпусе. Принц вышел корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк. Воевать за Россию принц не воевал, в годы русско-японской войны учился в Николаевской академии Генерального штаба. Тем удивительнее история его любви и женитьбы в России. В спутницы он выбрал 17-летнюю Екатерину Десницкую, сироту, учившуюся сестринскому делу в Киеве, в госпитале, патронируемом вдовствующей императрицей Марией Федоровной. После курсов Десницкая отправилась на войну. Вернулась с солдатским Георгием. В 1906 году принц и Катя обвенчались в Стамбуле по греко-православному обряду и отбыли на родину Чакробонга. В следующий и последний раз полковник Русской армии, кавалер ордена Андрея Первозванного принц Чакробонг и его супруга навестили Россию в 1911 году, после того как побывали в Лондоне на коронации короля Георга V. Нельзя сказать, что сиамский двор и сам Рама V были рады выбору второго сына. Особенно после того, как старший сын умер и Чакробонг стал наследным принцем. Узел развязал сам гусарский полковник. Он завел роман на стороне. Десницкая-Чакробонг отличалась твердым характером: добилась развода, сохранив при этом титул. Затем вышла замуж за американца с запоминающейся фамилией Смит. Правда, уже после неожиданной смерти Чакробонга в 1921 году. Сама принцесса ушла из жизни в Париже в 1960-м. Куда более энергично в военном отношении сложилась судьба Най-Пума, прибывшего в Россию вместе с принцем. Он также осилил курс Пажеского корпуса и вышел по 1-му разряду в лейб-гусары в 1902 году. Существует версия, что Най после женитьбы Чакробонга вернуться на родину уже не мог. Вернее, мог, но это было бы равносильно самоубийству. Ведь именно ему досталась обязанность уберегать принца от соблазнов. Не уберег – значит, на кол. Най-Пум принял самое разумное решение: остаться в России, принять подданство и крещение и служить на благо новой родины. Что с успехом и выполнил. Крестным отцом ему стал император Николай II. Поэтому-то Пум и превратился в Николая Николаевича. Кстати, в пажах Най был прикомандирован к вдовствующей императрице. Такую честь, равно как и наличие такого крестного в Петербурге, объяснили за глаза тем, что Пум, скорее всего, внебрачный сын короля. А если не короля, то одного из его братьев.  В отличие от принца Николай Николаевич повоевал за Россию на славу. Во время Первой мировой войны командовал третьим эскадроном лейб-гусар. Получил чин полковника. Эмигрировал из России в 1918 году во Францию вместе с женой Елизаветой Ивановной Храповицкой (по первому мужу, тоже гусарскому полковнику). По крайней мере, так утверждают во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, где имеется письмо внучки Чакробонга на сей счет. Полинезиец Что такого уж экзотического в истории сиамского гусара Най-Пума по сравнению с историей родившегося во Французской Полинезии фельдфебеля авиаотряда Русской императорской армии Марселя Пля?  Фельдфебелем Пля стал, разумеется, не сразу. В 1907 году мальчиком он оказался в России вместе с матерью, профессиональной няней. Дата рождения Марселя неизвестна, но можно предположить, что родился он в первой половине 90-х годов XIX века, так как призвали его на фронт Первой мировой до 1916 года. Сначала – в автомобильные войска, затем перевели в авиацию. Причем в бомбардировочную, которая состояла из созданных Сикорским «Муромцев». Фельдфебелем Пля стал, разумеется, не сразу. В 1907 году мальчиком он оказался в России вместе с матерью, профессиональной няней. Дата рождения Марселя неизвестна, но можно предположить, что родился он в первой половине 90-х годов XIX века, так как призвали его на фронт Первой мировой до 1916 года. Сначала – в автомобильные войска, затем перевели в авиацию. Причем в бомбардировочную, которая состояла из созданных Сикорским «Муромцев».Раз Полинезия Французская, то Пля должен был бы служить во французской армии. Но осел он в России крепко, по свидетельству журналиста из «Огонька», беседовавшего с ним в 1916 году, по-русски говорил бегло, да еще и женился на русской девушке, стал отцом. Так что резоны защищать новую родину у Марселя были. А защищал он ее отменно. На счету полинезийца два удивительных подвига. 13 апреля 1916 года «Муромец», на котором в составе экипажа летал Пля, отправился на задание – разбомбить железнодорожную станцию Даудзевас. Бомбы сбросить успели, но попали под бешеный зенитный огонь немцев. Потом, когда приземлились, насчитали более 70 пробоин. После двух особенно мощных попаданий самолет закрутило спиралью. Заклинило четвертый двигатель. Чудом второй пилот вывел самолет на горизонтальный полет. И если б не помощь Марселя, вылезшего на крыло и там, привязавшись веревкой, исправлявшего повреждения в моторах на ходу, это вряд ли бы удалось. За этот бой весь экипаж наградили. Тогда-то Пля и стал фельдфебелем и кавалером солдатского Георгия. У него их, к слову, было два: 3-й и 4-й степени. Второй раз Марсель отличился, когда из хвостового пулемета отбился от трех немецких истребителей. Два из трех на аэродром уже не вернулись. Надо заметить, что пулеметная установка в хвосте «Муромца» располагалась на открытой площадке, и стрелка обдувало ветром изрядно. Но Пля сообщил конструкторам о другой проблеме: при смене коридора высоты хвост трясет так, что трудно выцеливать. А кроме того, при стрельбе сильно мешает сиденье, и лучше бы его делать складным. Сикорский прислушался. После окончания Первой мировой войны, Брест-Литовского мира и оккупации немцами Украины, где базировались «Муромцы», удалось вывезти вглубь России, в Сарапул, 15 машин. Ну, и летный состав, конечно. При формировании отряда красных бомбардировщиков Марселя Пля среди летчиков обнаружено не было. Куда делся героический полинезиец после 1916 года – неизвестно. * * *  Вернемся к французам. Удивляться, хохотать и орудовать саблей пришлось бы не только маршалу Иоахиму Мюрату. Хотя точно предугадать реакцию самого Наполеона Бонапарта весьма затруднительно. В 1864 году на свет появился Луи-Наполеон. Внук Жерома Бонапарта, младшего брата французского императора. После перипетий, связанных со сменой политических режимов во Франции, Луи в 1889 году принимает приглашение Александра III поступить в русскую военную службу подполковником Нижегородского драгунского полка, в котором когда-то служил автор бессмертного «Бородина». Спустя три года за усердие, проявленное в изучении русского языка, получает приказ о переводе в гвардию и чин полковника. С 1902 года служит на Кавказе, командует Кавказской кавалерийской дивизией, подавляет волнения в Первую русскую революцию. Первую мировую генерал встретил во Франции и получил назначение от Николая II представительствовать в Генеральном штабе итальянской армии. Есть намеки, что в Гражданскую войну генерал Луи-Наполеон вновь объявился на Кавказе в рядах белой армии. Но документальных свидетельств тому нет. Зато известно, что генерал Русской армии Бонапарт умер в 1932 году в родовом поместье 68 лет от роду. Вернемся к французам. Удивляться, хохотать и орудовать саблей пришлось бы не только маршалу Иоахиму Мюрату. Хотя точно предугадать реакцию самого Наполеона Бонапарта весьма затруднительно. В 1864 году на свет появился Луи-Наполеон. Внук Жерома Бонапарта, младшего брата французского императора. После перипетий, связанных со сменой политических режимов во Франции, Луи в 1889 году принимает приглашение Александра III поступить в русскую военную службу подполковником Нижегородского драгунского полка, в котором когда-то служил автор бессмертного «Бородина». Спустя три года за усердие, проявленное в изучении русского языка, получает приказ о переводе в гвардию и чин полковника. С 1902 года служит на Кавказе, командует Кавказской кавалерийской дивизией, подавляет волнения в Первую русскую революцию. Первую мировую генерал встретил во Франции и получил назначение от Николая II представительствовать в Генеральном штабе итальянской армии. Есть намеки, что в Гражданскую войну генерал Луи-Наполеон вновь объявился на Кавказе в рядах белой армии. Но документальных свидетельств тому нет. Зато известно, что генерал Русской армии Бонапарт умер в 1932 году в родовом поместье 68 лет от роду.Михаил БЫКОВ. Журнал «Русский мир» Читай ещё: Бонапарт на русской службе «Пират-янки » — адмирал русского флота Розы Катерины  ertata Тэги: армия, биография, вов., военный, иностранец, интересный, история, история., культура, люди, люди,, непознанный, россии, россии., русский, судьба Атланты с планеты Сириус2013-09-06 10:05:08Секретные территории. “Атланты с планеты Сириус” Из глубин Бермудского треугольника в ...

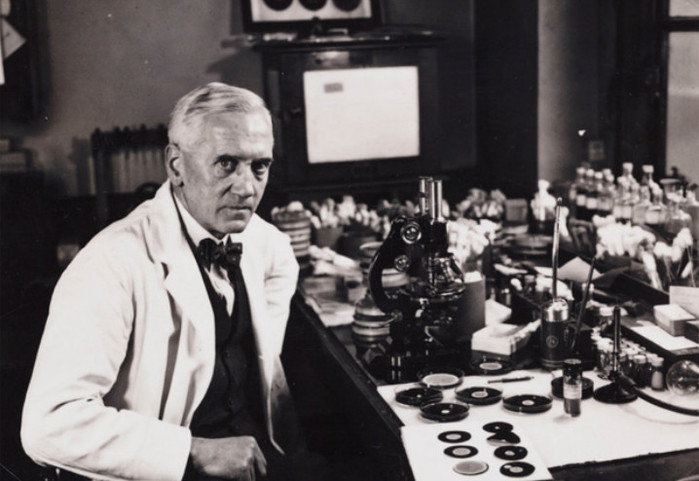

Секретные территории. “Атланты с планеты Сириус” Из глубин Бермудского треугольника в сторону созвездия Сириус все чаще поступают странные радиосигналы. Ученые не могут понять их природу. Могли ли жители легендарной Атлантиды не погибнуть, а создать подводные убежища и проживать там до сих пор? Все моряки знают – там, на глубине, можно встретить не только подводные НЛО, … Читать далее » Запись Атланты с планеты Сириус впервые появилась Астрологические консультации. Cтудия Гермес.. Тэги: видео, непознанный Спасительная плесень.2013-09-05 20:07:06 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Ещё в 30-х годах XX столетия десятки тысяч людей умирали от дизентерии, воспаления лёгких, тифа, лёгочной чумы, а сепсис был смертным приговором для хирургических больных. Страшные болезни были побеждены антибиотиками, первым из которых стал пенициллин. «Когда я проснулся на рассвете 28 сентября 1928 года, я, конечно, не планировал революцию в медицине своим открытием первого в мире антибиотика или бактерии-убийцы», — эту запись в дневнике сделал Александр Флеминг, человек, который изобрёл пенициллин. Идея использовать микробов в борьбе с микробами появилась ещё в XIX веке. Учёным уже тогда было ясно, что чтобы бороться с раневыми осложнениями, надо научиться парализовать микробов, вызывающих эти осложнения, и что убить микроорганизмы можно с их же помощью. В частности, Луи Пастер открыл, что бациллы сибирской язвы погибают под действием некоторых других микробов. В 1897 году Эрнест Дучесне использовал плесень, то есть свойства пенициллина, для лечения тифа у морских свинок. Фактически датой изобретения первого антибиотика является 3 сентября 1928 года. К этому времени Флеминг уже был известен и имел репутацию блестящего исследователя, он занимался изучением стафилококков, но его лаборатория часто была неопрятной, что и стало причиной открытия. 3 сентября 1928 года Флеминг вернулся в свою лабораторию после месяца отсутствия. Собрав все культуры стафилококков, учёный заметил, что на одной пластине с культурами появились плесневые грибы, а присутствовавшие там колонии стафилококков были уничтожены, в то время как другие колонии — нет. Флеминг отнёс грибы, выросшие на пластине с его культурами, к роду пеницилловых, и назвал выделенное вещество пенициллином.  В ходе дальнейших исследований Флеминг заметил, что пенициллин воздействует на такие бактерии, как стафилококки и многие другие возбудители, которые вызывают скарлатину, пневмонию, менингит и дифтерию. Однако выделенное им средство не помогало от брюшного тифа и паратифа. Доклад о своём открытии Флеминг опубликовал в 1929 году в Британском журнале экспериментальной патологии. Продолжая свои исследования, Флеминг обнаружил, что работать с пенициллом трудно, производство происходит медленно, кроме этого, пенициллин не может существовать в теле человека достаточно долго, чтобы убивать бактерии. Также учёный не мог извлечь и очистить активное вещество. До 1942 года Флеминг совершенствовал новый препарат, но до 1939 года вывести эффективную культуру так и не удалось. В 1940 году немецко-английский биохимик Эрнст Борис Чейн и Хоуард Уолтер Флори, английский патолог и бактериолог, активно занимались попыткой очистить и выделить пенициллин, и спустя некоторое время им удалось произвести достаточно пенициллина для лечения раненых.  В 1941-м лекарство удалось накопить в достаточных масштабах для эффективной дозы. Первым человеком, которого удалось спасти с помощью нового антибиотика, был 15-летний подросток с заражением крови. В 1945 году Флемингу, Флори и Чейну была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине «за открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях». В разгар Второй мировой войны в США производство пенициллина уже было поставлено на конвейер, что спасло от гангрены и ампутации конечностей десятки тысяч американских и союзнических солдат. Со временем метод производства антибиотика был усовершенствован, и с 1952 года сравнительно дешёвый пенициллин стал применяться практически в мировых масштабах. А в это время в СССР...  А что в это время происходило в лабораториях нашей страны? Неужели отечественные ученые сидели, сложа руки? Конечно, это не так. Многие читали трилогию В. А. Каверина «Открытая книга», однако далеко не все знают, что у главной героини, доктора Татьяны Власенковой, был прототип — Зинаида Виссарионовна Ермольева (1898—1974), выдающийся ученый-микробиолог, создатель целого ряда отечественных антибиотиков. Кроме того, 3. В. Ермольева первой из отечественных ученых начала изучать интерферон как противовирусное средство. Действительный член АМН, она внесла огромный вклад в российскую науку. На выбор профессии 3. В. Ермольевой повлияла история смерти ее любимого композитора. Известно, что П. И. Чайковский скончался, заразившись холерой. По окончании университета 3. В. Ермольева была оставлена ассистентом на кафедре микробиологии; одновременно она заведовала бактериологическим отделением Северо-Кавказского бактериологического института. Когда в 1922 г. В Ростове-на-Дону вспыхнула эпидемия холеры, она, игнорируя смертельную опасность, изучала это заболевание, что называется, на месте. Позже она провела опаснейший эксперимент с самозаражением, результатом которого стало значительное научное открытие. А что в это время происходило в лабораториях нашей страны? Неужели отечественные ученые сидели, сложа руки? Конечно, это не так. Многие читали трилогию В. А. Каверина «Открытая книга», однако далеко не все знают, что у главной героини, доктора Татьяны Власенковой, был прототип — Зинаида Виссарионовна Ермольева (1898—1974), выдающийся ученый-микробиолог, создатель целого ряда отечественных антибиотиков. Кроме того, 3. В. Ермольева первой из отечественных ученых начала изучать интерферон как противовирусное средство. Действительный член АМН, она внесла огромный вклад в российскую науку. На выбор профессии 3. В. Ермольевой повлияла история смерти ее любимого композитора. Известно, что П. И. Чайковский скончался, заразившись холерой. По окончании университета 3. В. Ермольева была оставлена ассистентом на кафедре микробиологии; одновременно она заведовала бактериологическим отделением Северо-Кавказского бактериологического института. Когда в 1922 г. В Ростове-на-Дону вспыхнула эпидемия холеры, она, игнорируя смертельную опасность, изучала это заболевание, что называется, на месте. Позже она провела опаснейший эксперимент с самозаражением, результатом которого стало значительное научное открытие. В годы Великой Отечественной войны, наблюдая за ранеными, 3. В. Ермольева видела, что многие из них умирают не непосредственно от ран, а от заражения крови. К тому времени исследования ее лаборатории абсолютно независимо от англичан показали, что некоторые плесени задерживают рост бактерий. 3. В. Ермольева, разумеется, знала, что в 1929 г. А. Флеминг получил из плесени пенициллин, но выделить его в чистом виде так и не смог, т. к. препарат оказался весьма нестойким. Знала она и о том, что уже давно наши соотечественники еще на уровне народной медицины, знахарства заметили лечебные свойства плесени. Но при этом в отличие от А. Флеминга 3. В. Ермольеву судьба не баловала счастливыми случайностями. В 1943 г. У. X. Флори и Э. Чейн смогли наладить выпуск пенициллина в промышленных масштабах, однако для этого им пришлось организовывать производство в США. 3. В. Ермольева, на тот момент стоявшая во главе Всесоюзного института экспериментальной медицины, поставила перед собой цель получить пенициллин исключительно из отечественного сырья. Надо отдать должное ее упорству — в 1942 г. первые порции советского пенициллина были получены. Величайшей и неоспоримой заслугой 3. В. Ермольевой явилось то, что она не только получила пенициллин, но и сумела наладить массовое производство первого отечественного антибиотика. При этом следует учесть, что шла Великая Отечественная война, остро ощущалась нехватка самых простых и нужных вещей. В то же время потребность в пенициллине росла. И 3. В. Ермольева сделала невозможное: она сумела обеспечить не только количество, но и качество, вернее, силу препарата. Советский пенициллин, полученный З. В. Ермольевой, был в 1,4 раза действеннее англо-американского, что подтвердил сам профессор У. X. Флори. Сколько раненых обязаны ей жизнью, не поддается даже примерному подсчету. Создание советского пенициллина стало своеобразным толчком для создания целого ряда других антибиотиков: первых отечественных образцов стрептомицина, тетрациклина, левомицетина и экмолина — первого антибиотика животного происхождения, выделенного из молок осетровых рыб. При помощи пенициллина можно вылечить остеомиелит и пневмонию, сифилис и родильную горячку, предотвратить развитие инфекций после ранений и ожогов — раньше все эти заболевания были смертельными. В ходе развития фармакологии были выделены и синтезированы антибактериальные препараты других групп, и когда были получены другие виды антибиотиков, перестал быть приговором и туберкулёз. Относительно недавно появилось сообщение, за достоверность которого пока сложно ручаться. Вот оно: пенициллин был обнаружен еще до А. Флеминга неким студентом-медиком Эрнестом Августином Дюшенсне, который в своей диссертационной работе подробно описал открытый им удивительно эффективный препарат для борьбы с различными бактериями, пагубно влияющими на человеческий организм. Свое научное открытие Э. Дюшенсне закончить не получилось из-за скоротечной болезни, повлекшей за собой смерть. Однако А. Флеминг и понятия не имел об открытии молодого исследователя. И только совсем недавно в Леоне (Франция) была случайно найдена диссертация Э. Дюшенсне. Кстати, патент на изобретение пенициллина не выдан никому. А. Флеминг, Э. Чейн и У. X. Флори, получившие за его открытие одну Нобелевскую премию на троих, наотрез отказались получать патенты. Они сочли, что вещество, обладающее всеми шансами спасти все человечество, не должно быть источником наживы, золотой жилой. Этот научный прорыв единственный таких масштабов, на который никто и никогда не предъявлял авторских прав. Стоит упомянуть, что, победив многие распространенные и опасные инфекционные болезни, пенициллин продлил человеческую жизнь в среднем на 30—35 лет! Лекарственная устойчивость На несколько десятилетий антибиотики стали почти панацеей от всех болезней, но ещё сам первооткрыватель Александр Флеминг предупреждал, что не стоит использовать пенициллин, пока заболевание не будет диагностировано, и нельзя использовать антибиотик в течение короткого времени и в совсем малых количествах, так как при этих условиях у бактерий развивается устойчивость. Когда в 1967 году был выявлен пневмококк, не чувствительный к пенициллину, а в 1948 году были обнаружены устойчивые к антибиотику штаммы золотистого стафилококка, учёным стало понятно, что бактерии приспосабливаются к лекарствам. «Открытие антибиотиков было величайшим благом для человечества, спасением миллионов людей. Человек создавал всё новые и новые антибиотики против разных возбудителей инфекций. Но микромир сопротивляется, мутирует, микробы приспосабливаются. Возникает парадокс — люди разрабатывают новые антибиотики, а микромир вырабатывает своё сопротивление», — рассказала старший научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, кандидат медицинских наук, эксперт «Лиги здоровья нации» Галина Холмогорова. По мнению многих экспертов, в том, что антибиотики теряют свою эффективность в борьбе с заболеваниями, во многом виноваты и сами пациенты, не всегда принимающие антибиотики строго по показаниям или в необходимых дозах. «Проблема резистентности исключительно велика и затрагивает всех. Она вызывает большую тревогу учёных, мы можем вернуться в доантибиотиковую эру, потому что все микробы станут резистентны, ни один антибиотик не будет действовать на них. Наши неумелые действия привели к тому, что мы можем оказаться без очень мощных лекарств. Лечить такие страшные болезни, как туберкулёз, ВИЧ, СПИД, малярия, будет просто нечем», — пояснила Галина Холмогорова. Именно поэтому к лечению антибиотиками нужно относиться очень ответственно и соблюдать ряд простых правил, в частности: – никогда не принимать антибиотики без рекомендации врача; – не прерывать курс лечения, даже если вам стало лучше; – помнить, что антибиотики не помогают при вирусных инфекциях. АиФ  ertata Тэги: а.флеминг, антибиотик, великий, вещий, з.в.ермольева, здоровье., здравоохранение., интересный, история, история., медицина, наука, непознанный, открытие, пенициллин, разный, создание Страна-животное.2013-09-05 17:55:32 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия «Космическое зло», Геннадий Животов После исчезновения Советского Союза Америка сбросила намордник. Обнаружилась страшная харя с кровавыми глазами, с жёлтой пеной у рта, их которого торчат бивни ракет и авианосцев. Сегодняшняя Америка — государство нового типа, не существовавшее прежде в истории. Мы ещё склонны рассматривать Америку сквозь окуляр морали и этики, демократических установок и свободолюбивых принципов. Мы ещё верим, что Америка живёт согласно Хартии, которую написали когда-то отцы-основатели. Но Америка — это государство-зверь, государство-животное с железной дымящейся шерстью, на которой стоит тавро "666". Провидцы догадывались об этом уже тогда, когда Америка сбросила ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Когда она учинила провокацию в Тонкинском заливе, чтобы подвергать ковровым бомбёжкам Северный Вьетнам. Когда она взорвала собственные башни-близнецы, чтобы потом перелопатить весь исламский Восток. Когда она устами обманщика Пауэлла утверждала, что Саддам обладает оружием массового уничтожения, а позднее, когда Ирак превратился в развалины, лживо извинялась за ошибку. Сегодня Америка — воплощение космической тьмы. Мировое зло, блуждая по континентам, пытаясь свить гнездо в той или иной стране, всё пришло в Америку. И она стала тем, что в священных текстах называлось государством антихриста. Чёрное чудовище с нобелевским голубем мира на плече покрыло землю перепончатыми крыльями. Из его когтистых лап сыплются на землю бомбы, колбы с бактериологическим оружием. И всё человечество, как пленная бабочка, бьётся в жестокой паутине этого кровожадного паука. Обама станет бомбить Сирию не потому, что ему это будут советовать конгрессмены или геополитики, еврейские лоббисты или офицеры военно-морского флота. Он сделает это по заветам праотцов из племени шедим, которое блуждало в пустынях истории, дожидаясь своего звёздного часа. Звезда Америки, хлюпающая кровью, вырезана томагавками на спине человечества. Ближний Восток похож на огромную арфу с туго натянутыми струнами. Удар по одной струне вызовет гул и рёв всех остальных. И мы услышим музыку конца света. Сирия, Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Ливан, Россия, Китай — вот он, музыкальный инструмент, который загрохочет при первом же ударе крылатой американской ракеты в дамасскую мечеть. "Сначала Сирия — потом Россия". Я видел эти корявые — на русском языке — надписи, начертанные на стенах разгромленной бандитами Дарайи вблизи Дамаска. Надписи, оставленные боевиками Аль-Каиды, которая превратила цветущую страну в горящее пепелище. Российские пацифисты уверяют нас, что сегодняшней России ничто не угрожает, что у неё нет врагов, что она живёт в безопасном мире. Поэтому не следует тратить деньги на оборону, поддаваться милитаристскому угару. Все, кто это говорит, — лжецы, холуи Обамы, миротворцы с жалом змеи. Все они уедут из России за день до нанесения по ней удара. Сначала Сирия, потом Иран, потом Россия, далее везде. Нас хотят посадить в этот поезд смерти, где машинист-миротворец выскочит из кабины перед тем, как состав свалится в пропасть. Прочь иллюзии! Америка — жестокий враг, уничтоживший Советский Союз и готовый уничтожить Россию. В кратчайшие сроки Россия должна восстановить оборонно-промышленный комплекс, разрушенный гайдаровцами и чубайсовцами. Она должна создать боевые системы, способные вести операции в космосе, под водой и на суше. Блокировать организационное оружие США, которое вонзает свои отравленные дротики в сознание русских людей. В эти предвоенные годы стратегический союз между Россией и Китаем неизбежен. Путинская программа вооружений недостаточна, ибо рывок, о котором он говорил, рывок, ликвидирующий технологическое отставание, должен сопровождаться рывком всей идеологии и общественной психологии. Должны возродиться такие понятия, как оборонное сознание, святость русского оружия, оборонная философия, жертвенность и героизм, учение о русской победе. Это стена, о которую разобьются крылатые ракеты Америки, лучи её дальнобойных лазеров. Рядом с оборонными заводами и пусковыми шахтами стоят алтари. В них огненное православие, русское мессианство, представление о мире как о поле боя, где сражаются не просто армии, не просто политические и идеологические системы, а сошлись в предельной схватке мировые космогонии — космогония света и космогония тьмы. Если в этой схватке побеждает американский зверь, значит, замысел Господа, сотворившего этот мир как просиявший во тьме свет, как стремление сотворённого человечества к высшему идеалу добра, красоты и любви — этот замысел неверен. А значит, не верен и сам Господь. А верен чёрный нетопырь, генерирующий кромешную тьму, которая снова охватит мир, превращая его в закопчённую баньку с чёрным пауком в углу. Но это невозможно. Господь не бывает поругаем. Замысел Господа нельзя отменить. В схватке света и тьмы победит свет. С чёрного великана с нетопыриными крыльями опадут его мерзкие перепонки. С него сползёт его чёрная кожа. И он уменьшится до размера ободранной беличьей тушки, которую кинут на камни в предместьях Алеппо. И она будет иссыхать под сирийским солнцем. Александр Проханов  ertata Тэги: а.проханов, агрессия, американский, военный, военщина, война, геополитика, геополитика., зла., империя, интересный, конфликт, непознанный, новость, политика, политика,, разный, сирия, событие, сша, сша-империя Москва Златоглавая.2013-09-05 15:52:16 + развернуть текст сохранённая копия

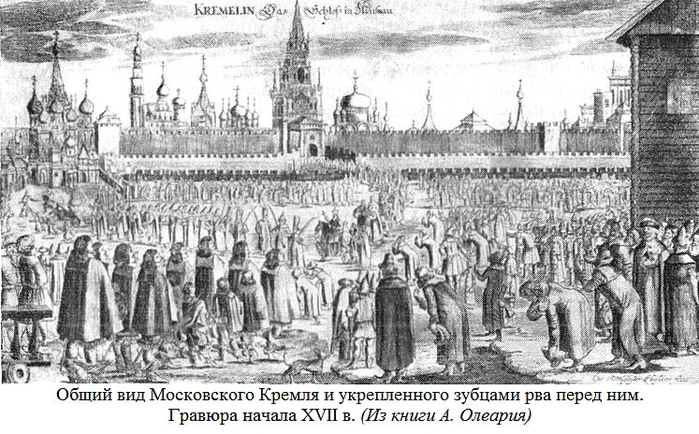

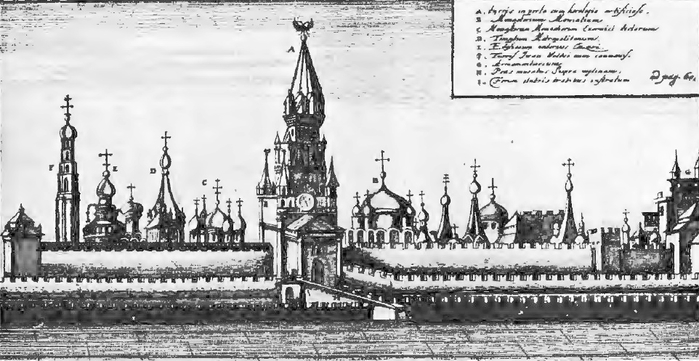

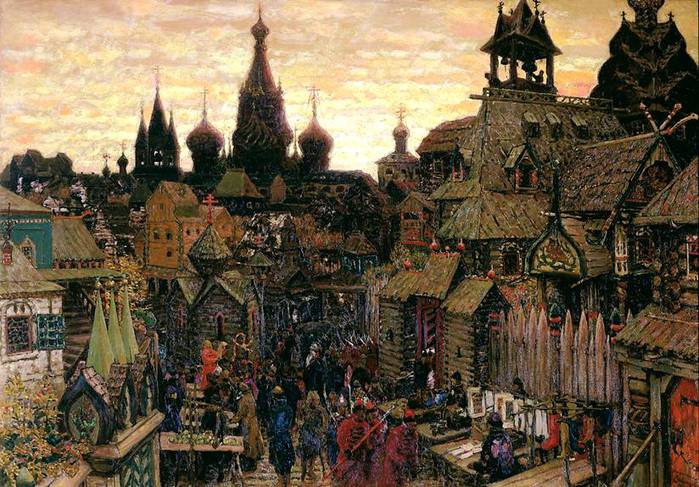

+ развернуть текст сохранённая копия А.Васнецов. Красная площадь. Как же выглядела наша столица во времена Алексея Михайловича? Венгерский путешественник Эрколе Зани писал: «Я удивлен громадностью города. Он превосходит любой из европейских или азиатских. Благодаря этому пешком ходить невозможно, и надо ездить... Для этого при почти каждой улице стоят наготове извозчики с санями и повозками. В нем живет несчетное множество народа — иные насчитывают миллион, а иные, более сведущие, более 700 тысяч. Без сомнения, он втрое больше виденных мною Парижа и Лондона... Хотя большая часть строений там из дерева, однако снаружи они довольно красивы и вперемежку с хоромами бояр представляют чудесный вид. Улицы широки и прямы, много обширных площадей; выложен он толстыми круглыми сплошными бревнами... При каждом жилище или боярских хоромах дворы, службы, баня и сад». Да, Москва уже тогда была «мегаполисом». Павел Алеппский оценивал ее окружность в 30 верст, Таннер — в 45. Рейтенфельс указывал: «Москва, средостение государства и священное место пребывания царя, по справедливости должна быть отнесена к числу величайших городов земного шара» и называл число 600 тыс. жителей, Невилль — 500—600 тыс. Койэтт сообщал, что в городе было 95 тыс. домов, «не считая дворов и церквей». Многие отмечают и красоту столицы. Характеризуют как «богатейший и прекраснейший в мире город» (Перри). «Климат в ней довольно мягкий и местоположение ее весьма красиво, она поражает своими приблизительно 2 тысячами церквей, которые почти все каменные и придают городу великолепный вид» (Рейтенфельс). А голландский художник Корнелий де Бруин расхваливал как «чрезвычайно красивые деревянные постройки», так и множество «красивых каменных зданий». Делилась столица на 5 основных частей — Кремль, Китай-город, Белый город, Замоскворечье и Земляной город. Вид Кремля отличался от нынешнего. На гравюрах того времени перед нами предстает настоящий «сказочный» город — из-за стен видны многочисленные терема, их фигурные кровли, башенки, флюгера. «Что же касается кремлевских церквей, то в них колокольни обтянуты гладкою густо позолоченной жестью, которая при ярком свете превосходно блестит и дает всему городу снаружи превосходный облик» (Олеарий). Позолоченные купола произвели впечатление и на Таннера: «И в нас при первом взгляде побудило неясное уважение к этому городу». Но Кремль еще сохранял свое прямое назначение — крепости. Его стены были окружены глубокими рвами и «снабжены великолепными орудиями и солдатами». Башен было 18, ворот — 6, подступы к ним прикрывались предмостными укреплениями (из которых сохранилась только Кугафья башня). Башни, имеющие ворота, обычно назывались по иконе, помещенной на них. На Спасской была икона Спаса, на Троицкой — Св. Троицы и т.д. Некоторые башни имели функциональное назначение. Так, Водовзводная служила водонапорной. В основании ее существовал колодец, в ней стояли насосы для подачи воды. На Набатной башне висел сигнальный колокол. В подвале Троицкой располагалась тюрьма. А на Спасской были часы с боем. Циферблат их делился не на 12, а на 24 часа, они вызванивали на колоколах «музыкальную гамму... наподобие чешских» (Таннер), а каждый час обозначался ударами большого колокола. «Внутри Кремля находится много великолепных построек из камня: зданий, дворцов и церквей, которые обитаются и посещаются великим князем, патриархом, знатнейшими государственными советниками и вельможами» (Олеарий).  Впрочем, Кремль посещался не только «знатнейшими», ворота запирались лишь в моменты опасности, а в обычные дни сюда по своим делам захаживало и простонародье. Кремль был административным и церковным центром государства. Туг располагались царские палаты — Грановитая и Золотая, где проходили заседания Боярской Думы, приемы послов. Европейцы называли их «великолепными строениями и дворцами на иностранный манер». Но жилая резиденция царя была «ради здоровья» деревянной — чудесный Теремной дворец, построенный в 5 ярусов, с замечательным искусством и фантазией русских мастеров. Он-то и придавал Кремлю «сказочный» вид фигурными маковками и башенками. Внутреннее убранство царской резиденции оставляло у посетителей не меньшее впечатление. «Изнутри дворцы настолько изукрашены и обвешаны персидскими коврами, столь восхитительно выработанными золотом, серебром и шелками, что не знаешь от удивления, куда направлять свои взоры. Там можно видеть такое собрание золота, драгоценных камней, жемчуга и великолепных предметов, что нет возможности всего описать» (Айрман). Интерьер помещений отделывался обоями из атласа, тисненой кожи, стены украшались затейливой росписью и живописью, в том числе и на исторические темы. Койэтг восхищался «аудиенц-залом» — Золотой палатой. Маскевич упоминает искусную систему отопления во дворце — подземные печи, откуда горячий воздух проникал по трубам в «душники» для обогрева помещений. Охрану царской резиденции осуществляли 2 тыс. стрельцов — в одну смену на посты их становилось 250. Это были отборные, вышколенные стражники. Коллинз пишет: «Телохранители и стража при его дворе стоят как безгласные неподвижные истуканы». Главной площадью Кремля являлась Соборная. На нее выходили несколько храмов — Успенский собор, собор Михаила Архангела (где была усыпальница царей) и Благовещенский (он строился в качестве «домовой церкви» государей). О величии и красоте этих храмов, читателю, надеюсь, известно и без моих комментариев. А в то время их еще и украшали иконы лучших мастеров, Феофана Грека, Св. Андрея Рублева и др. Второй площадью Кремля была Ивановская — названная по колокольне Ивана Великого. На ней находился самый крупный в мире действующий колокол — 70-тонный Успенский. А всего колокольня Ивана Великого имела 37 колоколов — и «дискантовые», и «альтовые», и «теноровые», и «басовые», которые «составляют между собой музыкальную гармонию» (Таннер).  А.Васнецов. Площадь Ивана Великого в Кремле. 17 век На Ивановскую площадь выходило и несколько главных приказов. Тут же, с крыльца, подьячие оглашали указы и решения (отсюда и поговорка «орет на всю Ивановскую»). В Кремле располагались также аптека, Оружейная палата, церковь Ризоположения, два монастыря, Чудов и Вознесенский (уничтоженные в XX в). В Чудовом действовала школа, основанная Филаретом, — с углубленным изучением богословия, греческого языка, латыни, в ней готовились квалифицированные священники, кадры для дипломатии. По соседству находились подворья некоторых других крупных монастырей (здесь было представлено 5 мужских и 3 женские обители). Всего же в Кремле насчитывалось полсотни Церквей.  Вид Кремля из соч. Таннера 1678 г. А - башня на воротах с искусно сделанными часами. В - монастырь черного духовенства. С - монастырь монахов, называемых чернецами. D - Митрополичья церковь. Е - здание погребения царей. F - башня Иван Великий с колоколами. G - арсенал. H - мост через Неглинную, окруженный стеной. I - площадь, выстланная брусьями. К Кремлю примыкал Китай-город. Его границы проходили примерно по нынешним Китайгородскому проезду, Старой и Новой площадям, Театральному проезду и Охотному ряду. На Красной площади, кроме храма Василия Блаженного и Лобного места, тоже служившего для оглашения указов и различных торжественных мероприятий, приезжих удивляли пушки. В обоих концах площади стояли по 2 огромных орудия, в каждом из которых «человек может сидеть» (Павел Алеппский). Здесь же располагалось большинство приказов и Земская изба — центр городского самоуправления. В Китай-городе жили князья, вельможи, богатейшие купцы. Но главным образом это был торговый центр. Вся Красная площадь и прилегающие к ней улицы являлись рынком. Площадь была «полна торговцев, мужчин и женщин, рабов и праздношатающихся».  Вид на Кремль со стороны Красной площади из описания путешествия по России барона Мейерберга 1661 г.  Вид на Кремль со стороны Москва-реки из описания путешествия по России барона Мейерберга 1661 г. Причем для каждого вида товара предназначался особый ряд. И европейцы, не знавшие у себя такого порядка, хвалили его как очень удобный — «каждый, благодаря ему, знает, куда ему пойти и где получить то, что надо» (Олеарий, Кильбургер, Айрман. Рейтенфельс и др.). Торговых рядов было более 120. Хлебный, Калашный, Пряничный, Ветчинный, Сальный, Мясной, Просольный, Живой, Свежий (торговавший рыбой), Охотный, Капустный, Луковичный, Чесночный, Огуречный, Яблочный, Дынный, Кафтанный, Шубный, Кушачный, Шапочный, Рукавишный, Зеркальный, Фонарный, Иконный, два свечных. В других рядах торговали шелком и сукном, чулками, коврами, церковными облачениями и утварью, изделиями золотых дел мастеров, продукцией шорников, сапожников, скорняков. А внутри каждого вида товара существовала и своя специализация. Скажем, скорняки делились на белочников, бобровников, душечников и др. А изготовлением и продажей кошельков и сумок занимались калитники, кошельники, сумники, мошенники. Особое место было отведено даже для старого тряпья — Ветошный ряд. Был и Книжный ряд «длиной в целую милю» (Айрман). Значит, и на интеллектуальную продукцию спрос был немалый. А в Зелейном ряду', торговавшем лекарственными растениями и прочими медицинскими снадобьями, можно было нанять «лечьца», «зубоволока», «костоправа», «кровопуска» и даже «бабичьих дел мастера» Качество товаров было высоким. Павел Алеппский расхваливает продукцию из железа: котлы, сковороды, умывальники «превосходной работы», Кильбургер — Лоскутный ряд, «где продают всякие вещи, а между оными прекраснейшие и дорогие, так что по справедливости можно считать его между лучшими рядами и назвать иначе». Таннер хвалил деревянные ложки и кубки «изящной формы». Земская изба и городские суды наблюдали за чистотой на рынках, взимали пошлины. Некоторые ряды представляли собой открытые столы с навесами, другие — длинные шеренги каменных лавок, запирающихся на ночь железными дверями и ставнями. В двух больших крытых рядах, которые Павел Алеппский сравнивает со стамбульским безистаном, продавали дорогую одежду, оружие «и редкости, новые и старые». Всего же в столице насчитывалось до 40 тыс. лавок. «В городе Москве помещается больше торговых лавок, чем в Амстердаме или хотя бы в ином целом княжестве» (Кильбургер). В отдельном месте цирюльники стригли и брили желающих — его называли «Вшивым рынком». Разумеется, в насмешку — с насекомыми у чистоплотных москвичей обстояло куда благополучнее, чем у парижан и лондонцев. Возле Лобного места под видом торговок холстом собирались проститутки — они обозначали себя тем, что держали в губах колечко с бирюзой. Впрочем, на Руси их промысел в законодательном порядке не преследовался. Под «прелюбодеянием» понималось только двоеженство или двоемужество. А бабенок легкого поведения называли «прелестницами» и, если попадутся, могли разве что вздуть батогами. А неподалеку от Красной площади располагалось под землей 200 винных и яблочных погребков. Это были не кабаки — тут продавались дорогие импортные вина, выдержанные меды, напитки из вишни и малины. Продавались оптом, в бочонках. Но желающий мог взять и в склянках, на пробу, и тут же продегустировать разные сорта, закусывая наливным яблочком. Причем летом напитки подавались с ледника, охлажденными. На базаре осуществлялись и телесные наказания преступников, отсюда и название «торговая казнь». Но смертные казни в центре города не проводились. Их устраивали на отшибе, на Козьем болоте. Кроме центральной тюрьмы в Троицкой башне, имелись еще две — за Неглинной. Там обычно содержали осужденных к ссылке, ожидающих своей очереди для отправки в Сибирь. В Москве было много иностранных купцов — единовременно до тысячи. Для размещения иноземцев и их торговли имелось два обширных двухэтажных гостиных двора — немецкий и персидский. При немецком, где продавались европейские товары, находились склады, большие городские весы, взимались пошлины с импорта, там же была биржа, где заключались крупные сделки. Персидское подворье было «просторно и имело резные деревянные палаты» (Бурх). Там было 200 лавок, расположенных по периметру «под сводом». Тут оперировали и менялы, осуществлявшие обмен европейских, азиатских и русских валют. Айрман описывал в Москве множество «персиян, татар, киргизов, турок, поляков... лифляндцев, шведов, финнов, голландцев, англичан, французов, итальянцев, испанцев, португальцев, немцев из Гамбурга, Любека, Дании», и то, что рядом с их лавками постоянно околачивались «многие» русские, знающие иностранные языки, поэтому покупатель здесь «в любое время найдет переводчика, который быстро сумеет навязать свои услуги». Чужеземцев поражало не только изобилие всяких товаров, но и их дешевизна. Например, мясо было так дешево, что его продавали не на вес, а тушами или рубили на глазок. Кур и уток продавали «сороками». Восточные товары попадали на Русь напрямую, без посредников, и стоили на порядок меньше, чем в Европе. Таннер удивлялся, что в Москве «мелкие граненые рубины до того дешевы, что продаются на фунты — 20 московских или немецких флоринов за фунт». Даже простолюдины позволяли себе покупать драгоценные на Западе пряности и добавлять в выпечку, делая пряники, а женщины из простонародья носили золотые и серебряные украшения, наряжались на праздники в шелка и бархат. И австриец Гейс насчет русского богатства замечал: «А в Германии, пожалуй, что и не поверили бы». Гостиным дворам не уступало и «великолепное подворье для послов к царю» (Койэтг). Оно имело «вид крепости» (Хуан Персидский), с башенками по углам, а у входа — высокую башню с тремя балконами на разных уровнях, чтобы иностранцы могли обозревать Москву. Здание было рассчитано на 400 человек, в нем были кабинеты, большие залы, жилые и складские помещения. А по соседству с Посольским подворьем стоял комплекс Посольского приказа из 4 обширных корпусов. Неподалеку— «великолепнейшее здание» Печатного двора. Был и «Греческий двор... уступающий впрочем несколько Греческому подворью в Риме» (Рейтенфельс). А парадными воротами в Китайгородской стене служили Неглинные. Они были крыты позолоченной медью, а над воротами находилось помещение, из которого царь и царица «неофициально» наблюдали за въездами иностранных посольств. Южнее, в Замоскворечье, располагались стрелецкие и ремесленные слободы. Китай-город с Замоскворечьем соединял «живой мост». Вообще в Москве было несколько деревянных мостов «на сваях», а этот был «на судах» — понтонный. Настил был сделан из больших деревянных брусков и удерживался на канатах, крепившихся к башням на берегах. Писали, что «живой» мост «возбуждает большое удивление». «На этом мосту есть лавки, где происходит бойкая торговля; на нем большое движение; мы постоянно ходили туда на прогулку. По этому мосту идет путь в Калугу, Путивль, а также в Смоленск и страну ляхов; по нему беспрестанно движутся взад и вперед войска» (Павел Алеппский). А поскольку «вода здесь стоит высоко, в уровень с мостом», тут было и общепризнанное место для стирки, на мосту «каждый день видишь много женщин с бельем» (Таннер).  А.Васнецов. Старая Москва. Улица в Китай-городе начала 17 века С запада, севера и востока Кремль и Китай-город опоясывал Белый город. Также окруженный «крепкой каменной стеной», проходившей примерно по линии современного Бульварного кольца. К сожалению, и ее тоже разрушили при советской власти. Хотя она являлась творением знаменитого архитектора Федора Коня. Павел Алеппский описывает ее как чудо фортификации: «Она больше городской стены Алеппо и изумительной постройки, ибо от земли до середины высоты она сделана откосом, а с повышением до верху имеется выступ, и потому на нее не действуют пушки». Бойницы имели наклон вниз, что позволяло простреливать «мертвое пространство» у стен. «Таких бойниц мы не видели ни в Антиохии, ни в Константинополе, ни в Алеппо». Ворота прикрывали сильные башни с артиллерией. На Неглинной и Яузе действовало много мельниц. Поэтому в Белом городе были сосредоточены хлебные и мучные лабазы, торговали булочники. Туг же находились мясной и скотный рынки. А еще одним поясом с внешней стороны Белый город окружал Земляной. Там располагались рынки для торговли зерном, лошадьми и лесной рынок, где можно было купить бревна, срубы, готовые разобранные дома. Покажи, куда ставить — вмиг поставят. Земляной город был окружен мощным валом и стеной из деревянных срубов, наполненных камнями и землей, проходившей приблизительно по линии Садового кольца. Коллинз писал: «В ней бревен столько, что можно выстроить из них ряд лондонских тонкостенных домов в 15 миль длиной». Она имела, как сообщают иностранцы, «башни и ворота весьма красивые», «с трехконечными башенками». «Главные ворота велики и роскошны; близ них высится небольшая деревянная башня, где постоянно стоит часовой и на случай пожара и для означения деревянной колотушкой по доске ночных часов по захождении солнца». Эго был, кстати, не просто способ «означения часов», но и переклички часовых — чтобы знать, что на постах все в порядке (и что караульный не спит). Постовой у Спасских ворот, услышав бой часов, ударял в специальную доску столько раз, сколько пробило часов. Другие, услышав его, били в свои доски. И так от центра прокатывалось до окраин. Конечно, москвичи занимались не только торговлей. Базары функционировали по средам и пятницам. В остальные дни работали лишь стационарные лавки. Хотя у многих ремесленников магазинчики были и при доме — приходи когда хочешь. Просыпались люди очень рано — шли к заутрене. В церквях недостатка не было. Иностранцы, расшифровывая русское «сорок сороков», пишут о 1,5—2 тыс. храмов и монастырей. Но Павел Алеппский, гостивший по делам церковным, называет цифру 4 тыс. А вдобавок, по наблюдению Олеария, каждый пятый дом в центре имел «часовню» — речь идет о домовых церквях вельмож и богатых купцов. Храмы были не только религиозными, но и общественными центрами. В патрональных церквях ремесленных общин собирались для выборов своего самоуправления, решения других важных дел. В подвалах каменных храмов были склады дорогих товаров. Тут хранилась общественная казна, иногда отдавались на хранение и частные ценности. Проспать службу или забыть о ней было для москвича физически невозможно. Напоминали колокола. Их в каждой церкви было не менее 10. Первым подавал голос патриарший колокол. По его сигналу начинали звонить колокола Чудова монастыря. И за ними созывали прихожан все остальные. А уж по воскресеньям и праздникам все утро стоял перезвон, «от гула которого дрожала земля» (Павел Алеппский). Рабочий день начинался молитвою — и обычно натощак. На Руси редко завтракали, а ели дважды в день, в обед и ужин. А после обеда укладывались на часок вздремнуть. Если на базаре — то прямо в лавках, на телегах, а то и на земле. Точнее, под ногами-то был «пол». Вся Красная площадь и основные улицы Москвы были вымощены деревом. Для этого укладывался бревенчатый настил, а сверху накрывался плоским рядом плах. Правда, со временем на мостовую наносилась пыль, при дождях образовывался слой грязи. Однако за состоянием улиц городские власти следили, для их устройства собирали особые «мостовые деньги», и когда грязи становилось много, улицу мостили снова — иногда поверх старого покрытия. Функционировал городской транспорт — шла «большая езда из одной части города в другую» (Таннер). Как сообщал Рейтенфельс, «на каждом перекрестке и у каждых ворот стоит... наготове много извозчиков, то есть возниц, которые, договорившись за весьма малую плату, быстро доставят приезжего к месту, им указанному». Невилль отмечал, что их было около тысячи — с «маленькими тележками, запряженными в одну лошадь». Описывает он и экипажи «наподобие паланкина», в которых ездили женщины по 5—6 человек. Чтобы пройти всю Москву пешком (иностранцы засекали), требовалось 3 часа. Но и в карете от центра до Земляного вала добирались за час. Между прочим, вплоть до 1670—1680-х гг. сам по себе городской транспорт чужеземцы описывали в качестве диковинки, подробно разъясняя, что это такое. Потому что в европейских городах ничего подобного еще не было — если нет своей кареты или телеги, топай пешком. Хотя тут сказывался и другой фактор. Западные города застраивались так тесно и скученно, что по большинству улиц те же кареты и телеги не могли бы проехать. А большие размеры Москвы обеспечивались не только количеством жителей, но и тем, что русские жили просторно. Улицы достигали шириной 6—16 м (на Западе чаще всего — 2—4 м). Значительную часть территории занимали сады. Они были в каждом дворе, и летом Москва утопала в зелени. Растения сажали не только плодовые, но и декоративные. В начале XVII в. сортовые цветы на Руси еще не разводились, в садах росли шиповник и прочие представители полевой и лесной флоры. Однако к середине столетия пошла другая мода. Русские стали отсаживать из садов иностранцев махровые и прованские розы, покупать импортные семена цветов. А вскоре уже и свои семена и саженцы появились.  А.Васнецов. Расцвет Кремля в конце 17 века Улицы в Земляном городе и Замоскворечье представляли собой ряды по 30—40 домов. Пустыри между такими «микрорайонами» специально не застраивались, зеленели рощицами и кустарником. Здесь посадские проводили всякие «народные гуляния», пасли скот. Но такая планировка была полезна и в противопожарном отношении. Ведь Москва была в основном деревянной (кстати, она оставалась на две трети деревянной вплоть до 1812 г). Павел Алеппский писал: «При каждом доме есть непременно сад и широкий двор, оттого говорят, что Москва обширнее Константинополя и более открыта, чем он; в этом последнем все дома лепятся один к другому, нет открытых дворов, и дома в связи между собой. Поэтому, когда случается пожар, его не могут погасить. В Москве же много открытых мест и ее улицы широки, и когда случится в ней пожар, его быстро гасят». Противопожарной охране вообще придавалось большое внимание. В каждом квартале назначались объезжие «для осмотру огня и воды» То есть для проверки правил обращения с огнем и наличия в каждом доме средств пожаротушения. А если все же занялось, тушением занимались стрельцы. Существовали уже пожарные команды, вооруженные помпами, имеющие специальные обозы повозок и лошадей, путь огню преграждался кожаными щитами, которые поливали водой. И дома на пути пожара ломали — на лесном рынке можно было потом недорого купить новые. Стрельцы выполняли и полицейские функции. Для этого им выдавали не только боевое оружие, но и короткие плетки — аналог нынешних милицейских дубинок. И государство их службу очень ценило. В Москве было несколько богаделен для престарелых и инвалидных стрельцов, которых содержали с женами и детьми за государев счет! Вот такого уж точно ни в одной европейской стране не было. Кроме общегородских земских властей существовали местные. В каждом квартале, сотне (дворов), слободе выбирали своих старост, сотских, десятских. Наряду с государственной действовала «общественная» служба охраны порядка — местные власти поочередно наряжали посадских в уличные караулы. (Не всех — мастера, числившиеся на государевой службе, например, на Пушечном дворе, от земских нарядов освобождались.) Еще одной достопримечательностью Москвы были бани. Почти в каждом дворе имелись частные, а по берегам Москвы-реки, Яузы, Неглинки целыми шеренгами дымили «государевы», общественные бани. Их тоже взахлеб описывают все иноземцы, поскольку они были русской экзотикой. Побывать при посещении Москвы в бане считалось, видимо, такой же обязательной частью программы, как сейчас сходить на балет. Хотя относились по-разному. Шведы тоже любили париться и отзывались о русских обычаях восторженно: «Ни в одной почти стране не найдешь, чтобы так умели мыться, как в этой Москве». Бани существовали и в Чехии, их переняли от турок. Но там мылись... одетыми, в специальных рубахах и штанах. И чех Таннер с соотечественниками сунулись было одетыми в московскую баню, где их, ясное дело, подняли на смех. Он очень злобно потом плевался в своих сочинениях насчет русской «непристойности». А представители других западных держав, где обычая мыться не было вообще, как раз и шли специально глазеть на «непристойности». Потому что в русских общественных банях мыльни и раздевалки были раздельные для мужчин и женщин, а сени между ними общие. Лица обоего пола не стеснялись выбегать в чем мать родила за водой, окунуться в реке, а зимой — в проруби или поваляться в снегу'. Это вовсе не считалось неприличным и не предполагало каких-то более серьезных соблазнов. Для русских такое было вполне естественно — баня она и есть баня. Туда ходили и поодиночке, и семьями не реже двух раз в неделю. А если посторонние при том увидят чьи-то прелести — ну так что ж, не убудет. Вот и лезли голландцы, англичане и немцы полюбоваться на голых «московитянок», после чего сообщали читателям о «варварстве» и «безнравственности» русских. Лезли даже и не в общие, а в женские заведения. Как, например, австрийские дипломаты, отправившиеся на экскурсию в боярский сад, где в банях на берегу пруда купалось «более трехсот Диан», встретивших их визгом (Лизек). Хотя можно, конечно, поспорить, что более «нравственно», мыться или подглядывать за моющимися? Что же касается разночтений в количестве жителей Москвы, то ли 500, то ли 700 тыс., то они вполне естественны. Далеко не всегда было ясно, кого считать столичным населением — уже в те времена Москва «плавно сливалась» с Подмосковьем. Дома строились и вне городских стен, и Павел Алеппский указывал, что «деревни, примыкавшие кругом к городу, бессчетны». Укреплениями Земляного города оборонительные системы не ограничивалась. Иностранцы уже на дальних подступах к Москве отмечали заставы, шлагбаумы, рвы с рогатками. Дополнительным поясом обороны вокруг столицы служило кольцо укрепленных монастырей. Окрестности города были очень живописными, изобиловали лугами, дубравами. Здесь находилось несколько царских сел — Измайловское, Преображенское, Коломенское. В них были сады, «наподобие итальянских» (Таннер). Преображенское являлось центром соколиной охоты. В Измайлово был зверинец, «или, лучше сказать, лес, обнесенный забором и наполненный стадами разных животных, а близ него изящное здание для приготовления лекарств из садовых врачебных растений» (Рейтенфельс). Рядом с Москвой располагались и загородные дома вельмож — тоже с садами, с рыбными прудами.  В Москве было и 150 слобод. Одни — в городской черте, другие за стенами. За пределы Земляного города выносились, например, пожароопасные слободы — кузнецов и гончаров. За чертой стен лежало и поселение мусульман с мечетью, а также Басманная слобода, где жили мусульмане, принявшие крещение. Тут находились и ямские станции с домами и владениями служащих. «Помещения ямщиков как бы опоясывают город» (Рейтенфельс). (Отметим, что аналогов ямской почты на Западе тоже еще не существовало). Ну и кроме всего прочего за пределы Москвы, «в поле», при Алексее Михайловиче были вынесены кабаки. Так что назюзюкавшийся гуляка мог дрыхнуть под кустиком, не оскорбляя взоров граждан. А пропившийся до исподнего (в таких случаях кабатчик обязан был дать ему «гуньку» — грубое одеяние из рогожи), вынужден был тащиться домой через весь город, сопровождаемый насмешками прохожих. В.Шамбаров. Правда варварской Руси. (Оклеветанная Русь) 2006 г. Гл. IV Москва Златоглавая. В.Шамбаров. Правда варварской Руси. (Оклеветанная Русь) 2006 г. Гл. I Эпоха авантюристов В.Шамбаров. Правда варварской Руси. (Оклеветанная Русь) 2006 г. Гл. II На границах тревожно. В.Шамбаров. Правда варварской Руси. (Оклеветанная Русь) 2006 г. Гл. III Государь Алексей Михайлович Читай ещё: Почему русская баня пугала иностранцев? Чёрный миф о "русском пьянстве" и "русской нечистоплотности" Тройка – не птица Просвещённая Европа  ertata Тэги: архитектура., в.шамбаров, варварский, иностранец, интересный, история, история., книга, культура, москва, московский, музей, непознанный, памятник, правда, проза,, разный, россии, россии., руси, русь, стих, царство

Главная / Главные темы / Тэг «непознанное»

|

Категория «Музыканты»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |