|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

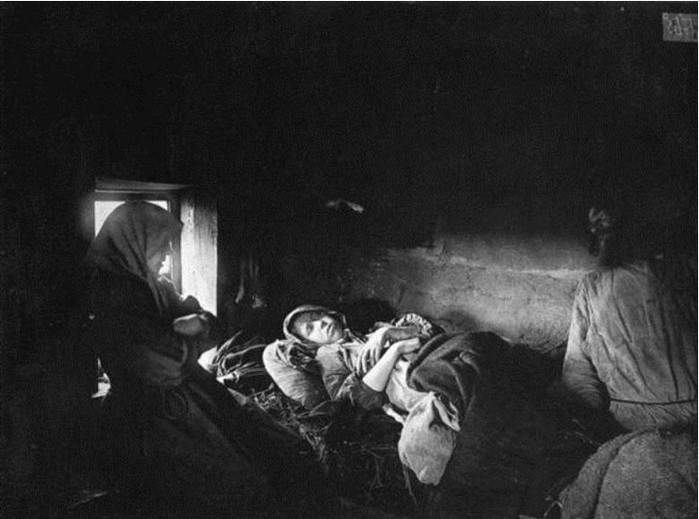

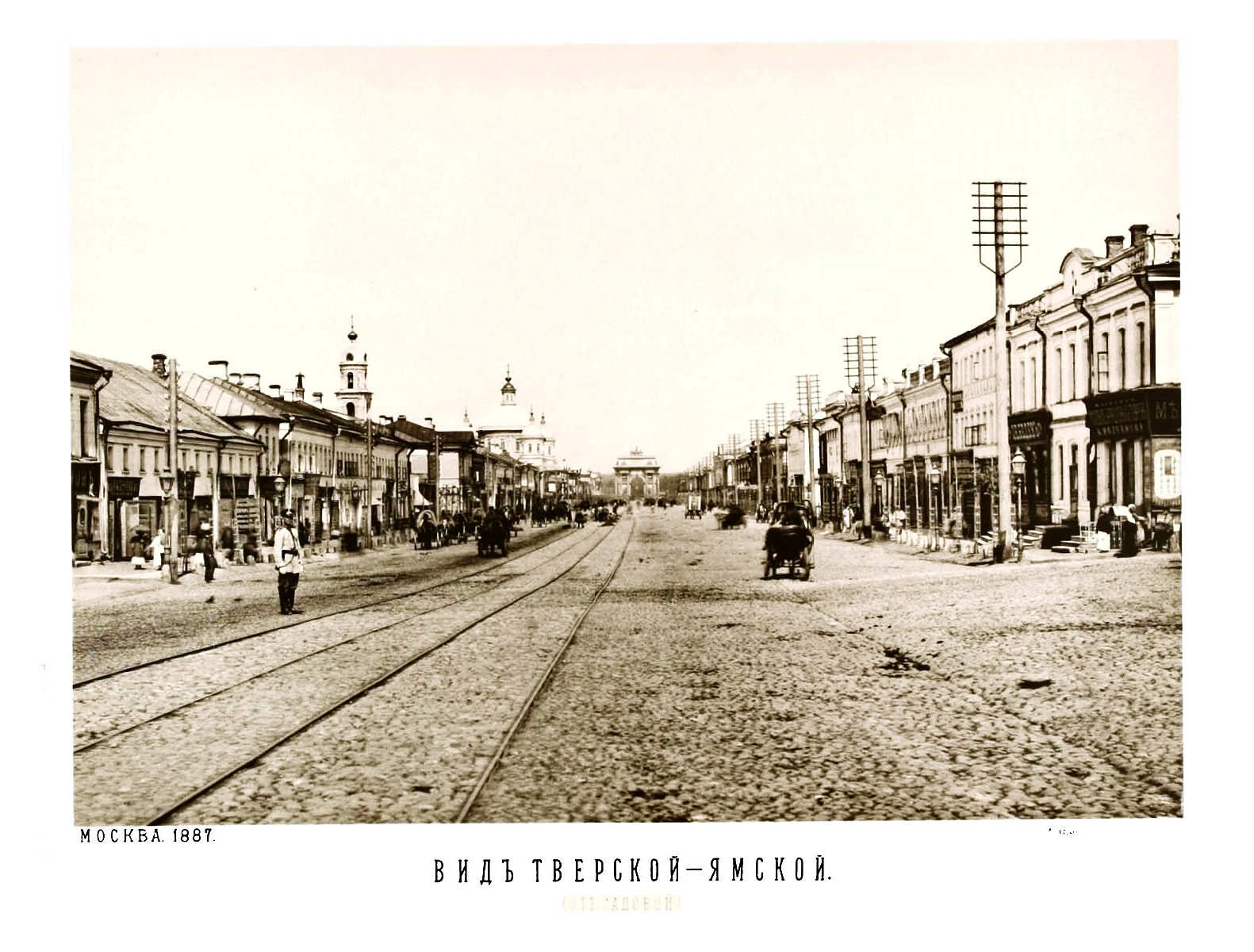

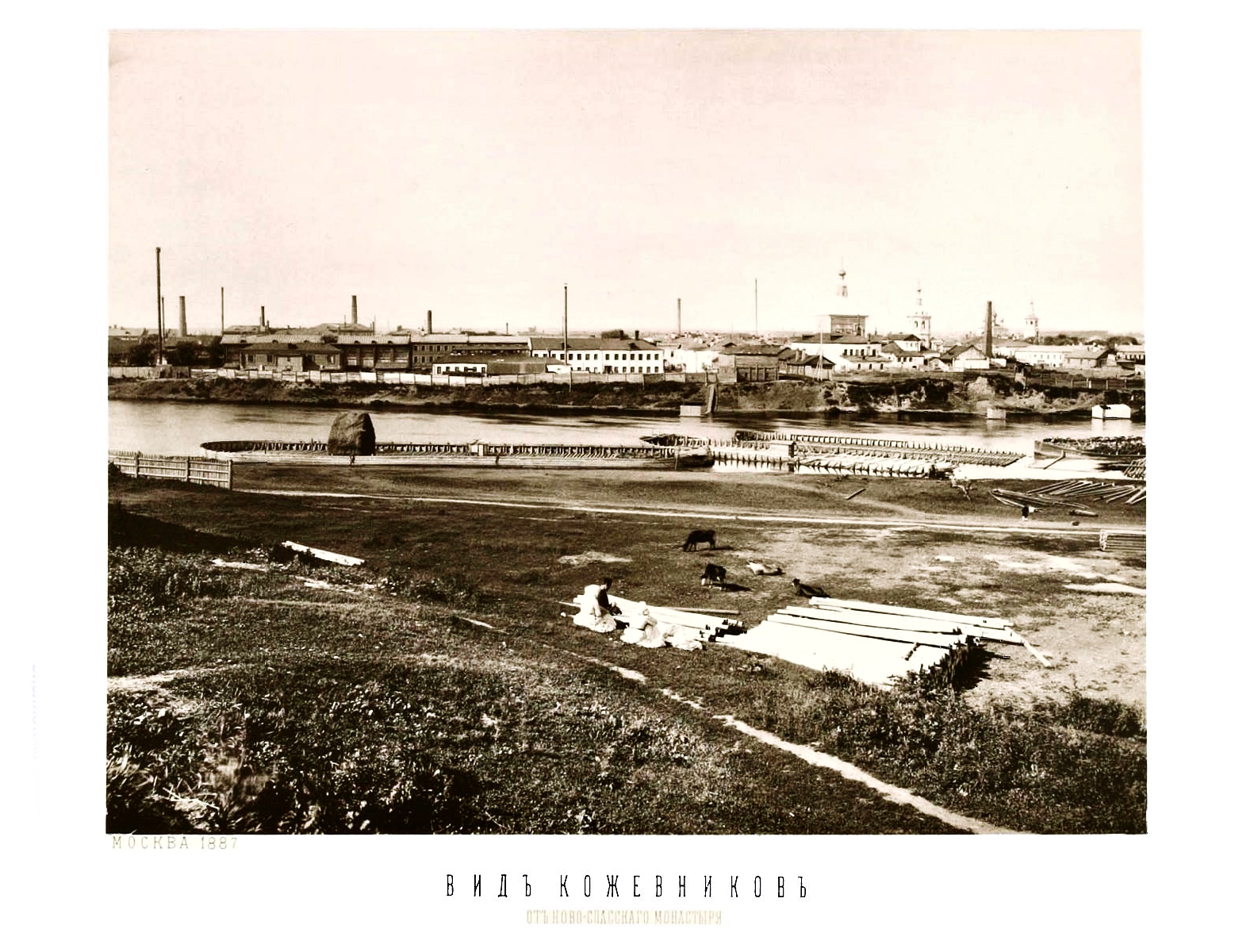

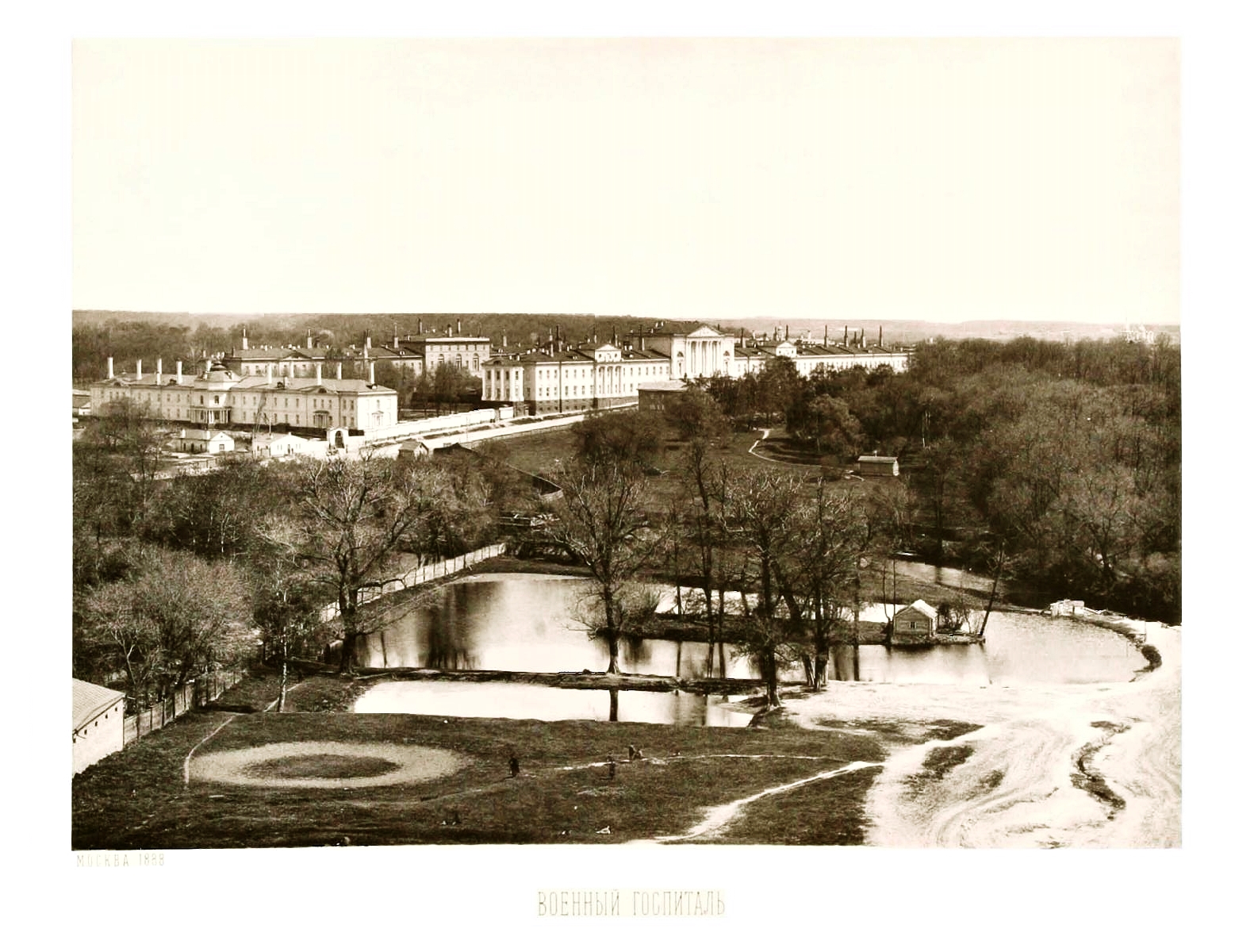

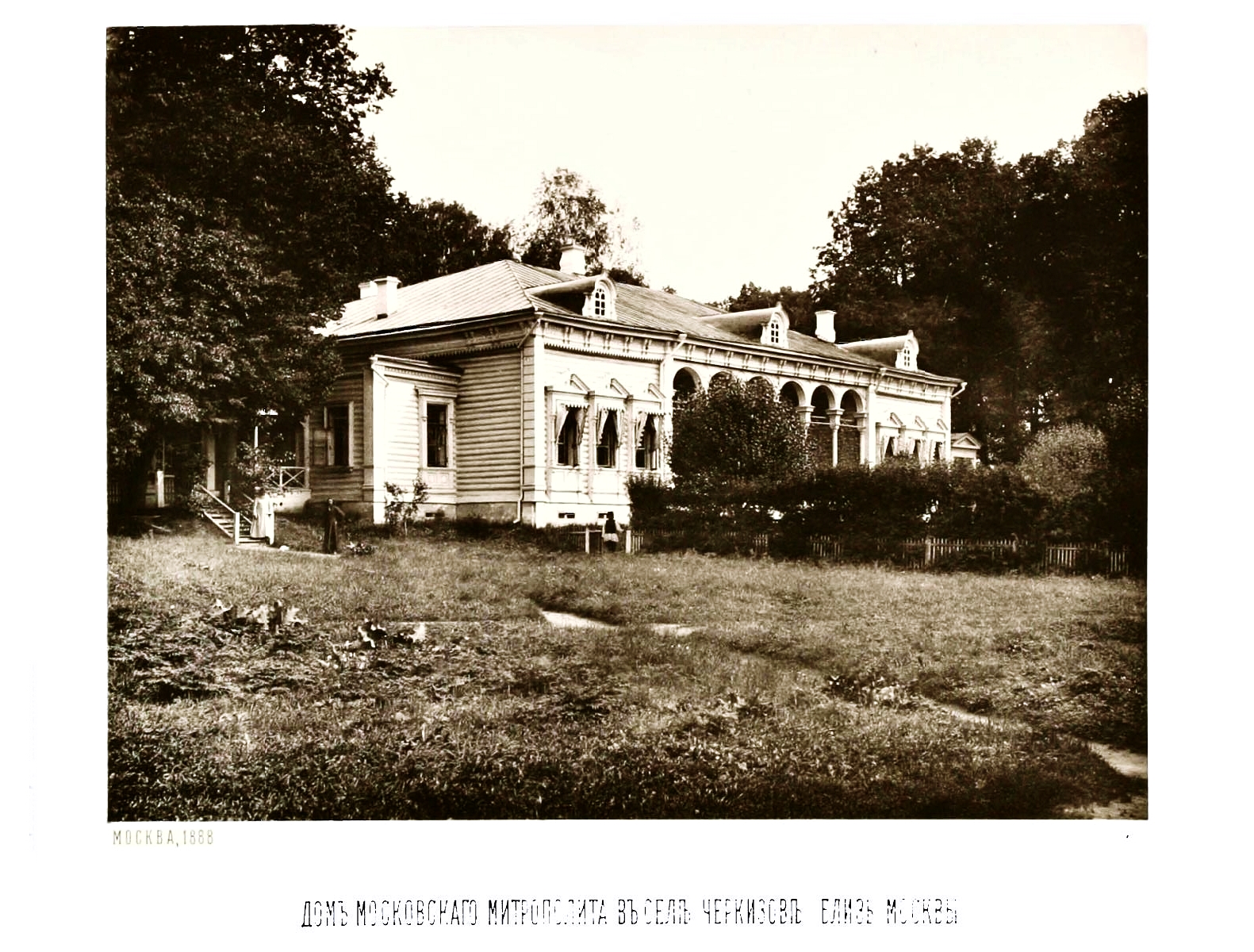

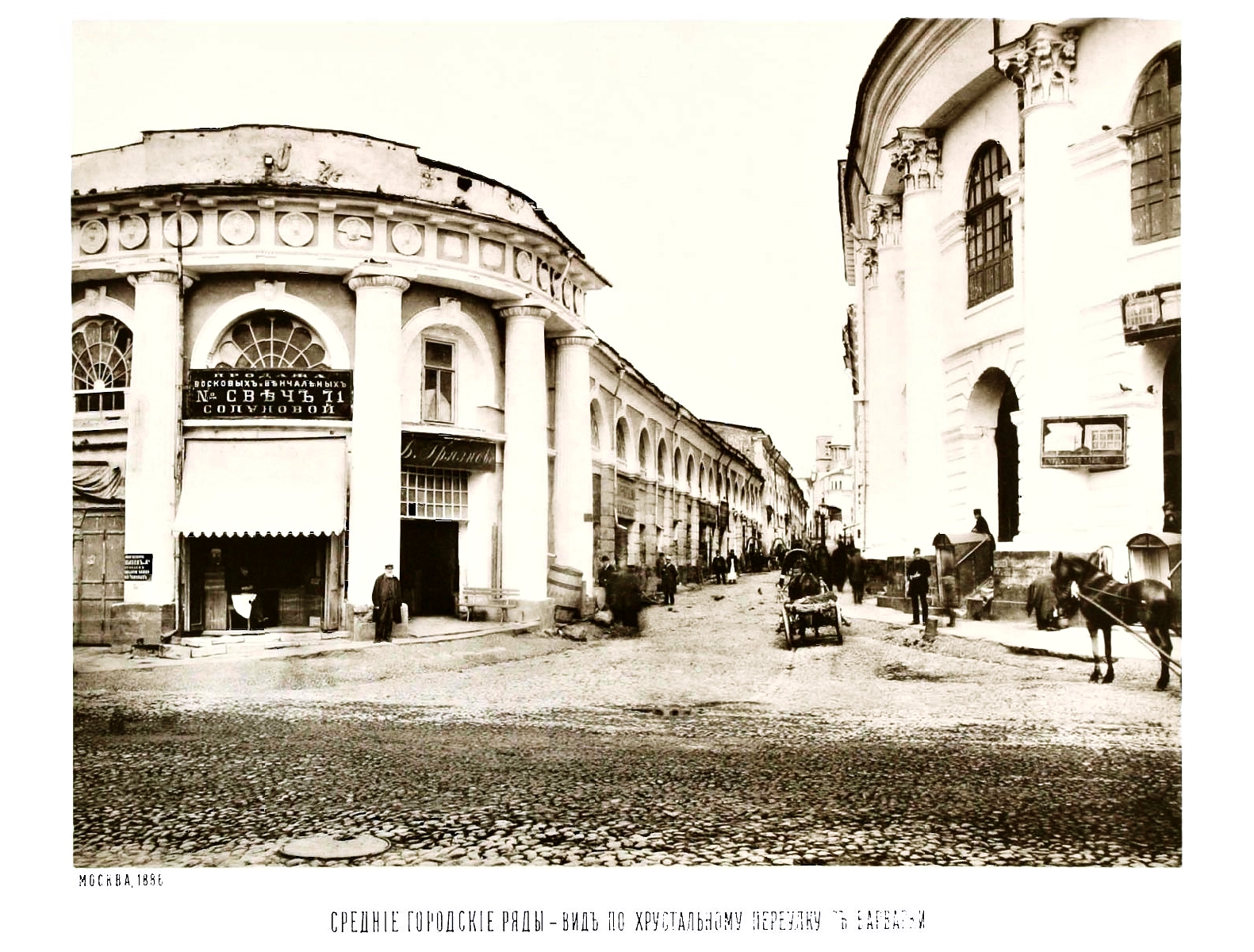

Графиня Наталья Александровна Зубова. (Суворочка)2014-02-03 01:25:27 Графиня Наталья Александровна Зубова, урожденная Суворова. (Оуворочка). Есть женщины, которых историческое бессмертие не вытекает непосредственно из их личной деятельности, которые так и умерли бы, не оставив по себе никакого следа в истории, не передав позднейшему потомству даже своего имени, как умирают миллионы людей, из коих одни, как поднятая ветром туча пыли, исчезают бесследно, осаживаясь на земной поверхности и смешиваясь с землёю, а другие хотя я оставляют на разных каменных, мраморных и бронзовых плитах и крестах свои имена, но и эти имена стираются от времена, выветриваются от непогоды, выедаются солнцем, — если-б жизнь этих женщин не связывалась какою-либо нитью с другою жизнью, бессмертную память которой нельзя вытравить со страниц истории ни временем, ни непогодью. К таким историческим женским именам принадлежать имя «Суворочки». Историческое бессмертие таких имён — рефлективное бессмертие, отражённое. Имя «Суворочки» всем известно, потому что оно освещено и прославлено именем знаменитая полководца, и если б оно было само-по-себе так же ничтожно, как имя «Прошки», лакея того же Суворова, то история и в таком случае не могла бы обойти его: сила бессмертия исторических лиц в том и состоят, что они бросают луч бессмертия на все, что стояло близко их, на что падало их внимание, на чем отражались их симпатии, а иногда и гнев. Тысячи примеров представляет этому история: Гогарт обессмертил свою собаку, посадив её рядом с собою на своём знаменитом портрете, а Алкивиад — отрубив своей собаке хвост. Таково могущество исторического бессмертия. Если б мы и ничего не имели сказать о дочери Суворова, то уж одно обращение к ней в письмах такого лица, как её отец, в письмах, писанных с Кинбурна, из-под Очакова, из Фокшан, с рымникского кровавого поля, — одно обращение это заносить имя «Суворочки» на страницы истории. В 1774 году, Суворов, вскоре после поимки Пугачева, женился на дочери князя Прозоровского, княжне Варваре Ивановне Прозоровской. Суворову в это время было сорок пять лет, а молодой жене его двадцать четыре года. 1-го августа 1775 года у них родилась дочь, которую и назвали Натальей. Но Суворов не был счастлив в своей супружеской жизни, хотя первое время после брака супруги жили согласно и не разлучались даже во время беспрерывных мыканий Суворова из одного конца России в другой, от одной битвы к другой. Так он возил с собою жену я маленькую Наташу - Суворочку по Кубани, когда сражался с горцами, жил с нею в Таганроге и Ростове. После, когда девочке исполнилось одиннадцать лет, ее поместили в смольный институт, где она жила по видимому на несколько исключительном положении, под непосредственным попечением начальницы института, г-жи Дафов. При постоянно скитальческой жизни отца, девочка редко видела его ласки; но неутомимый старик любил своё детище, свою Наташу, которую называл «сестрицей», и как ни был поглощён делами полководца, непрестанными битвами с турками, с поляками, не забывал утешать своего ребенка письмами, которые вполне характеризовали эту беспокойную, подвижную, вечно торопливую личность. Он и письма своей дочери писал как-то натиском, наскоком, точно брал приступом смольный монастырь или посылал ультиматум — и снова умолкал на неопределённое время. Но в этих письмах, при всей их шутливой форме, при лихорадочной торопливости, звучит нежное и глубокое чувство. Среди кровавых сцен войны, с полей битв, когда ещё кругом лежали неубранные трупы, Суворов шутил с девочкой, рассказывая ей, как они дрались с турками, дрались сильнее чем девочки дерутся за волосы; шутя пишет ей, что он танцевал балет и ушел с балу с повреждённым от пушечной картечи боком, с «дырочкою» в левой руке от пули, что у лошади его «мордочку отстрелили». Говорить, что ему так весело на море, на днепровском лимане — поют лебеди, утки, кулики, по полям жаворонки, лисички, синички; в воде стерлядки, осётры. А все-таки видно, что старик скучает по своей Наташе. «Любезная Наташа! — пишет он из Кинбурна, 20-го декабря 1787 года, когда девочке было только двенадцать лет: — Ты меня порадовала письмом от 9-го ноября. Больше порадуешь, как на тебя наденут белое платье, и того больше, как будем жить вместе. Будь благочестива, благонравна, почитай свою матушку Софью Ивановну (Лафон), или она тебя выдерет за уши да посадить за сухарик с водицей. Желаю тебе благополучно препроводить святки. Христос Спаситель тебя соблюди новой и многие года! Я твоего прежнего письма не читал за недосугом, отослал, к сестре Анне Васильевне (сестра Суворова — замужем за князем Горчаковым). У нас все были драки, сильнее нежели вы дерётесь за волосы; а как вправду потанцевали, то я с балету вышел: в бок пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, да подо мною лошади мордочку отстрелили; насилу часов через восемь отпустили с театру в камеру. Я теперь только что поворотился, выездил близ пяти сот вёрст верхом в шесть дней, а не ночью. Как же весело на Чёрном море, на лимане! Везде поют лебеди, утки, кулики, по полям жаворонки, синички, лисички, а в воде стерлядки, осетры, пропасть! Прости, мой друг Наташа; я чаю ты знаешь, что мне моя матушка государыня пожаловала андреевскую ленту за веру и верность. Цалую тебя, божие благословение с тобою. Отец твой Александр Суворов». Сколько ни старается великий полководец замаскировать своё глубокое чувство к ребёнку, но оно пробивается во всем, в ласке, в шутке, в каждом штрихе писем его, и этот Суворов, которому ничего не стоило положить на месте до десяти тысяч человеческих тел, этот новый Ганнибал плачет всякий раз, когда получит письмо от дочери — плачет «от утехи». Как ни дорога ему слава полководца, слава героя — но чувство к дочери пересиливает все: хочется ему посмотреть на свою Суворочку, какова она в белом платьице, каково растёт. «Милая моя Суворочка! — пишет он 16-го марта 1788 года: — Письмо твоё от 31-го ч. генваря получил. Ты меня так им утешила, что я по обычаю моему от утехи заплакал. Кто- то тебя, мой друг, учит такому красному слогу, что я завидую, чтоб ты меня не перещеголяла?... О, ай да Суворочка! Как же у нас много полевого салату, птиц, жаворонков, стерлядей, воробьёв, полевых цветов. Морские волны бьют в берега, как у вас в крепости из пушек. От нас в Очакове слышно, как собачки лают, как петухи поют. Куда бы я, матушка, посмотрел теперь тебя в белом платье, как то ты растёшь! Как увидимся, не забудь мне рассказать какую приятную историю о твоих великих мужах в древности. Поклонись от меня сестрицам (институткам). Благословенье божье с тобою». 29-го мая он снова пишете из Кинбурна. На сцене опять зайчики, уточки, кулички — но тут же и сто турецких корабликов, из которых иные такие большие, как весь смольный. «Любезная Суворочка, здравствуй. Кланяйся от меня всем сестрицам. У нас уж давно поспели дикие молодые зайчики, уточки, кулички... Недосуг много писать. Около нас 100 корабликов, иной такой большой как смольный; я на них смотрю и купаюсь в Чёрном море с солдатами: вода очень студёна, и так солона, что барашков можно солить. Коли буря, то нас выбрасываете волнами на берег. Прощай, душа моя!» А не покидает старика ни мысль о дочери, ни мысль о славе древних героев: — просит дочь, когда увидятся, научить его, как ему последовать великим героям древности. И тут же слегка приподнимает край завесы, за которою скрываются ужасы войны; но он рисует эти ужасы опять-таки шутливо, в виде «пения» собачек, «лаянья» коров, «блеянья» кошек; корабли — это лодки, на которых турок больше чем мух в смольном; орудия такие большие как камеры, в которых спят его Суворочка с другими институтками. «Голубушка Суворочка, цалую тебя. Ты меня ещё потешила письмом от 30-го апреля. На одно я вчера тебе отвечал. Когда Бог даст, будем живы и здоровы и увидимся, рад я с тобою поговорить о старых и новых героях, лишь научи меня, чтоб я им последовал. Ай да Суворочка, здравствуй, душа моя, в белом платье; носи на здоровье, расти велика... Ах, теперь то Наташа, какой же у них по ночам в Очакове вой: собачки поют волками, коровы лают, кошки блеют, козы ревут, а я сплю на косе. Она так далеко в море, в лимане, как гуляю, слышно что они говорят. Они так около нас очень много, на таких превеликих лодках, шесты большие к облакам, полотны на них на версту. Видно, как табак курят, песни поют заунывные. На иной лодке их больше, чем у вас во всем смольном мух: красненькие, зелёненькие, синенькие, серенькие. Оружия у них такие большие, как камера, где ты спишь с сестрицами. Божие благословение с тобою». По взятии Очакова, Суворов едет в Петербург на свиданье со своею Суворочкой, которой уже четырнадцатый год. Можно себе представить, как он вёл себя в институте, с «сестрицами» и с своею «Суворочкою» — шутки и каламбуры нигде его не покидают. И можно себе представить, как хохотали молоденькие институтки при виде; проказ великого полководца. В апреле 1789 года он снова пишет своей дочери с дороги. Через Киев он скачет в Яссы, и с дороги шлёт привет своей любимице. В августе он уже в Берладе, и шлёт дочери письмо, наполненное известиями о поющих стрепетах, о летающих зайцах, о прыгающих скворцах, о том, как он сам кормит изо рта молоденького скворца, о том, что пишет к ней орлиным пером — я опять железные кегли, свинцовый горох, а горох такой, что если в глаз попадёт, то и лоб прошибёт. И опять хочется старику видеться с своей Наташей. «Суворочка душа моя, здравствуй... Поцалуй за меня сестриц. У нас стрепеты поют, зайцы летят, скворцы прыгают на воздухе по возрастам: я одного поймал из гнезда, кормили из роту, а он и ушёл домой. Поспели в лесу грецкие да волоцкие орехи. Пиши ко мне изредка. Хоть мне недосуг, да я буду твои письма читать. Молись Богу, чтоб мы с тобой увиделись. Я пишу к тебе орлиным пером; у меня один живёт, ест из рук. Помнишь, после того уж я ни разу не танцевал. Прыгаем на коньках, играем такими большими кеглями железными, насилу подымешь, да свинцовым горохом: коли в глаз попадёт, так и лоб прошибёт. Прислал бы к тебе полевых цветков, очень хороши, да дорогой высохнуть. Прости, голубушка сестрица, Христос Спаситель с тобою». Следующее затем письмо от 11 (22) сентября 1769 года Суворов пишет с страшного поля рымникской победы, говорит о том, как 5000 турецких трупов легло на месте, перечисляет, свои трофеи, пленных и пр. Вскоре затем он уже обращается к своей дочери как к «графине двух империй» (comtesse des deux empires), потому что за рымникскую победу он пожалован был графом и российской и австрийской империй. Говорит, что ему, точно Александру Македонскому, императрица прислала рескрипт на полулисте,— и за что же?—«за доброе сердце Суворочкина папаши»... «Comteese des deux empires, любезная Наташа Суворочка. А сеlа ай да, надобно всегда тебе только благочестие, благонравие, добродетель. Скажи Софье Ивановне и сестрицам, у меня горячка в мозгу, да кто и выдержит? Слышала, сестрица душа моя, ещё де та magnanime mere рескрипт на полулисте, будто Александру Македонскому, знаки св. Андрея, тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка, первой класс св. Георгия. Вот каков твой папенька за доброе сердце! Чуть право от радости не умер! Божие благословение с тобою». И уже подписывается не просто «Суворов», а «граф Александр Суворов -Рымникский». В письме от 3-го ноября опять шутки на первом плане: козочки, тетёрки, чижики... Но старик тоскует по дочери— «тошно» ему. Он зовёт к себе всех институток, и сам бы полетел в смольный посмотреть на свою любимицу, да крыльев нет. «Ай да любезная сестрица!... У меня козочки, гуси, утки, индюшки, петухи, тетёрки, зайцы, чижик умер; я их выпустил домой. У нас ещё листки не упали и зелёная трава. Гостинцев много: наливные яблоки, дули, персики, винограду на зиму запас. Сестрицы, приезжайте ко мне, есть чем подчивать: и гривенники и червонцы есть. Что хорошего, душа моя сестрица? Мне очень тошно; я уж от тебя и не помню когда писем не видал. Мне теперь досуг, я бы их читать стал. Знаешь, что ты мне мила: полетел бы в смольной на тебя посмотреть, да крыльев нет. Куда право какая, ещё тебя ждать 16 месяцев, а там пойдёшь домой. А как же долго! Нет уже не долго; привози сама гостинцу, я для тебя сделаю бал... Цалую тебя, душа моя»... В декабре того же года он пишет к дочери серьёзное письмо и притом на немецком языке; называете её «графиней и имперской графиней» (Grafin und Reichsgrafin Наташа Суворочка)—«почтительнейше благодарит её сиятельство за письма»... Но тут же у него невольно прорывается глубокое чувство: он говорит, что военные дела на время приостановились, а иначе он не читал бы писем дочери,—«ибо они бы мне помешали ради моей нежности к тебе». «Графиня и имперская графиня Наташа Суворочка. Поцалуй всех моих сестриц. Благодарю почтительнейше ваше сиятельство за письма ваши от 14-го июня и ноября, и благодарю Бога за сохранение твоего, столь мне дорогого здоровья попечением несравненной твоей матери Софьи Ивановны; осчастливь её за то Всемогущий! Дела наши приостановились. Иначе я не читал бы твоих писем, ибо они бы мне помешали ради моей нежности к тебе. У нас здесь московская зима, и я прихожу из церкви совсем замёрзший. С полным удовольствием провёл я несколько дней в Яссах, и там был награждён одною из драгоценнейших шпаг»... Потом вдруг бросает этот солидный немецкий тон, и оканчивает письмо по русски: «Ну полно, душа моя сестрица, уж я очень серьёзен. Ай да как мир, так я приеду с тобой потанцевать, а коли зарезвишься, то пусть тебя Софья Ивановна изволит приказать высечь. Бог даст, как пройдёт 15 месяцев, то ты пойдёшь домой, а мне будет очень весело. Через год я эти дни буду по арифметике считать.... Какие у нас здесь землетрясения: на меня однажды чуть печь не упада, так что я вспрыгнул. Цалую тебя, любезная сестрица Суворочка». Суворочка однако быстро растёт. Ей уж пятнадцать лет. Уж она умеет, как утверждает Суворов, «рассуждать, располагать, намерять, решать, утверждать», — а старик все продолжает с ней проказничать. «И я, любезная сестрица Суворочка — говорить он в 1790 году — был тож в высокой скуке, да и такой чёрной как у старцев кавалерские робронды. Ты меня своим крайним, письмом от 17 апреля так утешила, что у меня и теперь из глаз течёт. Ох, как же я рад, сестрица, что Софья Ивановна слава Богу. Куды как она умна, что здорова! Поцелуй ей за меня ручки. Вот ещё, душа моя, по твоему письму, ты уж умеешь рассуждать, располагать, намерять, решать, утверждать, в благочестии, благонравии, добродушии и просвещении от науки: знать, тебя Софья Ивановна много хорошо сечет.... Здравствуйте, моё солнце, мои звёзды сестрицы. У нас в поле и в лесу дикая петрушка, постарнак, свекла, морковь, салаты, трава зелёная, спаржи, и иного очень иного. Великие овощи еще не поспели и фрукты. Гуси маленькие ай да такие выросли большие! Караси белые больше скрыпки, стрепеты да дунайские стерляди, и овечье толстое молоко. Прости, сестрица Суворочка»... Следующее письмо, 21-го августа, намекает Суворочке; на страшную битву с турками. «Ма сhёге sоeur!... В ильин и на другой день мы были в трапезной с турками. Ай да ах, как же мы подчевались, играли, бросали свинцовым, большим горохом, да железными кеглями в твою голову величины. У нас были такие длинные булавки и ножницы, кривые, прямые, и рука не попадайся, тот час отрежут, хоть и голову. Ну полно с тебя, заврались. Кончилось иллюминацией, фейерверком. С праздника турки ушли, ой далеко, Богу молиться по своему. И только, больше нет ничего»... Выдержав страшную тифозную горячку, старик снова развлекает свою дочь шутками: «Душа мои сестрица Суворочка... У нас сей ночи был большой гром, и случаются малые землетрясения. Ох какая ж у меня была горячка: так без памяти и упаду на траву, и по всему телу все пятна. Теперь очень здоров. Дичины, фруктов очень много, рыбы пропасть, такой у вас нет, в прудах, озерах, реках, и на Дунае, диких свиней, коз, цыплят, телят, гусят, утят, яблоков, груш, винограду. Орехи грецкие, волоцкие поспели, с кофеем пьем буйвольное и овечье молоко. Лебеди, тетеревы, куропатки живые такие, жирные. Синички ко мне в спальню летают. Знаешь рой пчелиной, у меня один рой отпустил четыре роя. Будь благочестива, благонравна и здорова»... Но одно письмо, начало которого отрезано, написанное по французски, не имеет почти ни одной шутки. Это — наставление дочери, потому что она уже взрослая девушка. «Сберегай в себе природную невинность, когда напоследок окончится твоё учение. На счёт судьбы своей предай себя вполне промыслу Всемогущего, и, насколько позволить тебе твоё положение, будь непререкаемо верна великой монархине. Я её солдат, я умираю за моё отечество; чем выше возводит меня милость её, тем слаже пожертвовать мне собою для неё. Смелым шагом приближаюсь к могиле: совесть моя не запятнана. Мне шестьдесят лет, тело моё изувечено ранами, и Бог оставляет меня жить для блага государства. К ответу за то я должен буду и не замедлю явиться перед великое его судилище. Вот сколько разглагольствований, моя обожаемая Суворочка. В эту минуту я забываю, что я ничтожный прах и снова обращусь во прах. Нет, милая сестрица, я больше не видал Золотухина (он погиб на штурме Измаила — а за него Суворов, прочил свою Наташу!): с письмом твоим он, может быть, блуждает вокруг скал обширного и бурного моря. Деньги, данные на гостинцы, ты могла бы употребить на фортепианы, если Софья Ивановна прикажет. Да, душа моя, тебе пойти будет домой. Тогда, коли жив буду, я тебе куплю очень лутче с яблоками и французские конфекты. Я больше живу, голубушка сестрица, на форпостах, коли graude devotion не мешает, как прошлого году, а в этом еще не играли свинцовым горохом. Прости, матушка»... Суворочка наконец кончила курс в смольном, и 3-го марта 1791 года пожалована во фрейлины. Императрица взяла ее во дворец и поместила в своей уборной. Но дочь Суворова не долго оставалась во дворце. Оригинальный старик, наехав в Петербургу вызвал из вологодской деревни свою сестру Марью Олешеву, взял Наташу из дворца и поместил её в собственном доме, на итальянской улице, под попечением тётки. Отчасти это обстоятельство и послужило началом холодности императрицы: рымникского героя послали осматривать шведскую границу. Иногда он наезжал к дочери, и конечно являлся ко двору. Холодность императрицы продолжалась. В дневнике Храповицкого под 1-ым декабря записано об императрице: «Довольны, что откланивались Суворов и князь Прозоровский. lls sont mieux la leurs places. Я сказал, что уборная не велика. Усмехнулись. «Оuі, cette chambre est trop petite». К тому времени принадлежать два письма к Суворочке из Финляндии. «Душа мои Наташа — говорится в одном из них — божье благословение с тобою! Будь благочестива, благонравна и в праздности не будь. Благодарю тебя за письмо с дядюшкою. Тётушке кланяйся. Как будто моё сердце я у тебя покинул. Ай да, здесь у нас великое катанье на воде, к лесу, на каменных горах, и много очень хороших вещей: рыбы, диких птиц, цветов, маленьких цыплят — жаль! Как наш колдун (Берр) приехал к нам в гости, то и время теперь хорошее: поют ласточки, соловьи и много птиц. Мы вчера кушали на острову, завтра хочем плавать в немецкую обедню, а там пойдём далеко. Я тебя буду везде за глаза цаловать... Как пойдёшь куда гулять, и придёшь назад, домой, то помни меня, как я тебя помню!» Другое письмо заключает в себе наставление, как Суворочке вести себя при дворе. Письмо писано по французски. «Богиня невинности да охраняете твоя всегда. Положение твоё переменяется. Помни, что дозволение свободно обращаться с собою порождает пренебрежение. Берегись этого. Приучайся к естественной вежливости, избегай людей, любящих блистать остроумием: по большей части это люди извращённых нравов. Будь сурова с мужчинами и говори с ними не много; а когда они станут с тобой заговаривать, отвечай на похвалы их скромным молчанием. Надейся на провидение! Оно не замедлит упрочить судьбу твою... Я за это отвечаю. Когда будешь в придворных собраниях, и если случится, что тебя обступят старики, покажи вид, что хочешь поцеловать у них руку, но своей не давай. Это князь, И. И. Шувалов, графы Салтыковы, старики Нарышкины, старый князь Вяземский, также граф Безбородко, Завадовский, гофмейстеры, старый граф Чернышев и другие». Когда Суворочка стала невестой я один «молодец» присватался к ней, Суворов преподал дочери такой стихотворный совет (из Польши): Уведомляю сим тебя, моя Наташа: Костюшка злой в руках; взяла вот так-то наша! Я ж весел и здоров, но лишь не иного лих, Тобою что презрен мной избранный жених. Когда любовь твоя велика есть к отцу, Послушай старика, дай руку молодцу. Но впрочем никаких не слушай, друг мой, вздоров. Отец твой Александр граф Рымникский-Суворов. Дочь на это отвечала тоже стихами: Для дочери отец на свете всех святей, Для сердца же её любезней и милей — , Дать руку для отца, жить с мужем по неволе, И графска дочь ничто — ея крестьянка боле. Что может в старости отцу утехой быть? Печальный вздох детей, иль им в веселье жить? Все в свете пустяки, богатство, честь и слава: Где нет согласия, там смертная отрава; Где ж царствует любовь, там тысячи отрад, И нищий мнит в любви, что он, как Крез, богат. Надо предполагать, что здесь Суворов под «молодцом» разумеет кого-либо из тех, которых не сама девушка избрала, в оттого она отказывается от рекомендуемого отцом жениха. Но у неё был на примете другой молодец — это граф Николай Александрович Зубов, которого тоже Суворов знал как храброго и распорядительного офицера. В это время, по взятии Варшавы в Косцюшки, Суворов имел торжественный приём в Петербурге. В это же время и состоялась свадьба его дочери с графом Зубовым. С этой поры характер писем отца к дочери несколько изменяется: Суворов по прежнему ласков с дочерью, но уже не называет её Суворочкой — она потеряла это славное имя; иногда продолжает старик шутить в письмах, но уже реже — герой чувствует, что тело его разбито, изможжено, что пора ежу перейти в ряды знаменитых мертвецов. Но он все еще тот же неутомимый Суворов. «О Наташа! — пишет он с похода: — Коли б ты здесь, ехала; то бы так и плавала в грязи, как в пруду, сплошь версты две -три на один час. 19 ч. марта в Таршане. Кривы строки, свеча очень темпа, на скамейке. Также ночью много напугались: великой дождь, гром, молния, лошади потеряли глаза, увезли в пустую степь чрезвычайно далеко; их из грязи люди таскали; повозки так нас качают, как в колыбели. Мой очень покорный поклон: графу твоему мущине, бабушке, дядюшке, тетушке, Аркадию (сын Суворова) и всем нашим родным и неродным знакомым, к всем нашим приятелям»... Другое письмо, из-за Чернигова, от 17-го марта, ограничивается словами: «тепло, дождь, а колеса по ступицу». Из Киева, от 20-го марта, 1796 года, все письмо состоит из двух слов: «Великая грязь». В этом году скончалась императрица. Отец Суворочки в опале. Он живёт в селе Кончанское, звонит на колокольне, читает в церкви вместо дьячка, поёт, играет с деревенскими ребятишками в бабки. Наташа редко получает от него письма. Почти через год Суворов снова шлёт коротенький привет Наташе уже из Италии: «Любезная Наташа! За письмо тебя цалую, здравствуй с детьми, благословение божие с вами!» Такой же коротенький привет из Тортона к «сестрице» Наташе: «Сестрица Наташа! твое письмо я получил в Тортоне. Христос воскресе! Цалую тебя с детьми». В деловых письмах к её мужу он также постоянно делает приписки, относящиеся к Наташе: или — «любезной Наташе; божие благословение», или—«поцелуйте за меня любезную Наташу», или—«Наташа! один раз моя карета так катилась боком, боком и чуть гулять не пошла в пропасть», или наконец—«Наташа! сегодня вторник страстной недели; от вербного воскресенья я буду кушать после завтра. Левою ногою очень храмлю; она к качелям не поспеть». Когда, в 1797 году, Суворочка родила великому полководцу первого внучка, Александра, Суворов пишет уже из ссылки, из Кобрина: «Вы меня потешили тем, чего не имел близ семидесяти лет: читал дрожал.... Наташа, привези графа Александра Николаевича (это новорождённого-то!) ко мне в гости, а он пусть о том попросит своего батюшку, твоего мущину». Когда больной и обиженный герой задумал удалиться в монастырь, в Нилову пустынь и ходатайствовал у императора Павла об утверждении духовного завещания, государь, между прочим, в рескрипте от 2-го октября 1798 года, объявил, что назначаемый графине Зубовой, купленные Суворовым деревни и брильянты утверждаются за нею. Последнее письмо Суворова к дочери относят к марту 1800 года. В письме этом недужный старик говорить своей Наташе, что посылаете ей своё благословение, и прибавляет: «Я одной ногой из гроба выхожу. Цалую тебя». Но через несколько месяцев он уже обеими ногами лежал в гробу: 6-го мая, едва началось XIХ столетие, великого старика не стало. Дочь не могла быть при его кончине, потому что, по случаю беременности, должна была оставаться в Москве. Остальная жизнь графини Зубовой, бывшей Суворочки, не имеет уже исторического интереса: интерес этот умер вместе с её великим отцом и историческая миссия Суворочки кончилась. Дочь Суворова скончалась в 1844 году, на семидесятом году жизни. «Русские женщины нового времени» (Русские женщины девятнадцатого века) Биографические очерки из русской истории. Д.Мордовцев.//стр. 22-39 С.Петербург. Издание А.Черкесова и К. 1874 г. Типография О.И.Вакста.  ertata Тэги: а.в.суворов, александровна, биографии, биографии., дочь, женщина, зубова, интересное, интересное., истории, история, история., культура, люди, люди,, наталья, непознанное., россии, россии., суворова, суворочка, судьбы, судьбы, Связь между Николаем II в золотом списке "Форбса" и революцией 1917 года?2014-02-02 18:35:40 Российский император Николай II вошел в пятерку самых богатых людей последнего тысячелетия. "Золотой список» составил журнал «Форбс». Личный капитал царя составлял 300 миллиардов долларов. Канонизированного Русской православной церковью самодержца американское издание “Celebrity Net Worth” назвало «самым богатым святым в истории человечества". Эта информация в новом ракурсе высвечивает образ последнего царствующего в России представителя династии Романовых. Не задумывалась я о богатстве царя. Само собой, Хозяину всея Руси, как он называл себя, положено быть не бедным. Но войти в пятерку миллиардеров тысячелетия – это тебе не фунт изюму! Есть ли связь между богатством царя и тем, что в 1917-м году, как говорил Станислав Говорухин в фильме «Россия, которую мы потеряли», «господь отнял у людей разум» и они совершили революцию? Лев Толстой явно бы не согласился с Говорухиным. Граф-то считал, что благосостояние богатых классов обусловливается бедностью народа и наоборот. А по фильму Говорухина, вышедшем 20 лет назад, выходит, что народ не бедствовал и жил припеваючи. Икру покупал по 3 руб. 40 коп. фунт, водку – 13 руб. ведро. Слесарь с жалованьем 74 руб. упиться мог при желании. А какие «жирные остендские устрицы, огромные красные омары и лангусты лежали на прилавках Елисеевского магазина»! Ну да в 1992 году, когда вышло его творение, всё шло в дело. Допускаю даже, что тогда в России было немало наивных людей, которые рассчитывали в скором времени самим стать покупателями лобстеров и трюфелей. Но как сегодня можно продолжать утверждать, что Россия, погубленная в 1917 году происками масонских кругов и мерзких большевиков, являла собой цветущее мощное государство, где народ счастливо жил под покровительством доброго царя-батюшки? А ведь утверждают! Не далее как сегодня в этом заверял слушателей РСН человек в кафтане-кителе с золотым шитьём, православный бизнесмен Бойко-Великий. Историк Никита Мендкович в статье «Народное питание и крах российской монархии в 1917 году» исследует связь этих двух явлений. Кто интересуется, может прочитать. Вот отдельные фрагменты из неё. Доктор Эмиль Джозеф Диллон, англосакс, профессор нескольких русских университетов, живший в России с 1877 по 1914 годы, материальную нищету, в которой пребывало большинство крестьян, а они составляли более 80 процентов населения России, описывает так: "Русский крестьянин... ложится спать в шесть, даже в пять часов зимой, потому что он не может себе позволить купить керосин для освещения. Не может позволить себе и мяса, яиц, масла, молока, зачастую и капусты и живет на черном хлебе и картошке. Живет, вы спросите? Он помирает от недостатка этих продуктов". Первое последствие постоянного, хронического недоедания — уровень смертности и продолжительности жизни. Российская смертность в несколько раз превышала смертность в европейских государствах, особенно среди детей. Недостаток белковой пищи обусловливал слабый иммунитет. В начале ХХ века эксперты из-за плохих физических характеристик населения серьезно обсуждали вопрос о его вырождении. Рост числа и доли лиц, забракованных по состоянию здоровья для призыва на воинскую службу, как бы подтверждал этот тезис. «Дефицит продовольствия оказывал ощутимое влияние на социальную психологию крестьянства, говорится в исследовании. В том числе, – на отношение к детям, так как при постоянном дефиците продовольствия высокая детская смертность превращалась в своего рода «защитный механизм». Л. Н. Липеровский в период голода 1912 года в Поволжье (при власти миллиардера тысячелетия Николая II) занимался организацией продовольственной и медицинской помощью населению пострадавших районов и наблюдал страшные явления: «В селе Ивановке есть одна очень симпатичная, большая и дружная крестьянская семья; все дети этой семьи чрезвычайно красивы; как-то я зашел к ним в глинушку; в люльке кричал ребенок и мать с такою силою раскачивала люльку, что та подбрасывалась до потолка; я рассказал матери, какой от такого качания может быть вред для ребенка. «Да пусть бы Господь прибрал хоть одного-то,— ничто не берет их, хоть бы с Шаболовки ветер подул», отвечала она, а Шаболовка — это очень грязное, грубое и зараженное сифилисом село, и все это мать призывает на своего ребенка».  К этому снимку русской деревни лучше всего подходят строки Е.Евтушенко: Если слезы сквозь крыши льются, Строй лишь внешне не сокрушим, и заваривается революция, и заваливается режим. Если сельскохозяйственное население Европы в основном потребляло высококалорийные продукты животного происхождения, российский крестьянин питался в основном хлебом и картофелем. Потребление большой массы растительной пищи, компенсирующей нехватку животной, влекло за собой тяжелые желудочные заболевания. Пьянство становилось реакцией на бедственное положение. Как говорил исследователям (1916 г.) один из владимирских крестьян: «Есть нечего, сеять нечего, думал, думал, не знаю что делать, тоска берет, пойдешь выпьешь полбутылки, хоть забудешься немного». Министров финансов Сергей Витте в 1899 году на совещании министров подчеркивал: «Если сравнивать потребление у нас и в Европе, то средний размер его на душу составит в России четвертую или пятую часть того, что в других странах признается необходимым для обычного существования». Ему вторил министр земледелия в 1915–1916 годах А.Наумов: «Россия фактически не вылезает из состояния голода то в одной, то в другой губернии, как до войны так и во время войны». Писатель В. Короленко, много писавший о голоде, восклицал: «Лебеда? * Да у нас это каждый год!». Петроградское охранное отделение в октябре 1916 г. сообщало: «Вопросы питания в самых широких кругах населения огромной империи являются единственным и страшным побудительным импульсом, толкающим массы на постепенное приобщение к нарастающему движению недовольства и озлобления». Выводы исследования. Питание в России в начале ХХ века не соответствовало ни уровню Европейских стран тех лет, ни элементарным биологическим потребностям населения. Дефицит во многом возникал из-за недостатка животной пищи – мясных и молочных продуктов, недоступных большинству населения. Недоедание, видимо, было постоянным явлением, обострявшимся раз в каждые 7–9 лет в виде «голодовок», нехватки пищи, приводящих к росту смертности, прежде всего в сельской местности. При этом питание наиболее обеспеченной части населения — богатого крестьянства («кулачества»), духовенства, дворянства, купцов и государственных служащих – всегда отвечало биологическим потребностям, что создавало основу для социального антагонизма, «классовой борьбы за хлеб».  Русская изба. Больные тифом. В феврале 1917-го императрица Александра пишет в дневнике, что «мальчишки и девчонки носятся по городу и кричат, что у них нет хлеба, и это просто для того, чтобы вызвать возбуждение». О кричащей бедственности и униженности положения основной массы народа криком кричала вся великая русская литература ХIХ века. Но кто её сейчас читает? А кто читал раньше - забыл. Да людей и винить нельзя. 20 лет им промывают мозги. Фильм «Россия, которую мы потеряли» - один из множества. Посмотрев его, одни скрежещут зубами и поливают большевиков, другие оплакивают царя-мученика. А мучеником-то был на самом деле народ. И вообще-то не надо иметь много извилин в мозгу, чтобы увидеть связь между 300 миллиардами долларов Николая II и революцией 1917 года. * Кто не догадался: из-за нехватки зерна хлеб пекли с лебедой. Людмила Глазкова  ertata Тэги: бытие., голод, деревня, империя, интересное., история, история., крестьянство, культура, либеральная, ложь, мифы, непознанное., николай, нищета, новости., разное., россии, россии., российская, россия, русская, село, события. Москва. Соборы, монастыри и церкви. Том VI.2014-02-02 17:56:39Цель настоящего издания сохранить на память будущему вида существовавших во второй половине девятнадцатого века в Москве храмов. Год издания: 1882-1888 Том VI. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и др. сооружений. Городские ряды.                                                                                                                   Москва. Соборы, монастыри и церкви. Том I. Кремль и Китай-город Москва. Соборы, монастыри и церкви. Том II. Белый город. Москва. Соборы, монастыри и церкви. Том III. Земляной город. Москва. Соборы, монастыри и церкви. Том III. Земляной город 2 часть. Москва. Соборы, монастыри и церкви. Том IV Местность за земляным городом. Москва. Соборы, монастыри и церкви. Том V Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и др. сооружений  ertata Тэги: архитектура, архитектура., виды, империя, интересное., историческая, история, история., культура, монастыри, москва, москвы, музеи., непознанное., памятники., православие, разное., религия, религия., россии, россии., российская, россия, ряды, сделано, соборы, старой, торговые, фото., фотография, фотография., церкви, церковь. Слив демократии.2014-01-31 20:11:02 Контрнаступление мировой элиты Еще со времен перестройки гуляет ироническое определение демократии как «власти демократов». И с тех пор произошло много такого, что вполне его подтверждает. Взять хотя бы один только 1993 год! Ну да это всё, как говорится, дела давно прошедших дней. А в мире произошло и продолжает происходить много чего интересного. Вот, например, волнения в Таиланде, которые разворачиваются одновременно с украинской бучей. Тамошняя оппозиция – Народный совет демократической реформы (НСДР) – выступает с довольно-таки оригинальной программой, которая способна удивить даже самого искушенного политолога. Лидер НСДР Сутхеп Тхыаксубан заявляет: «Мы не ставим задачу переноса выборов на другую дату, как думают некоторые. Нас такой перенос совершенно не удовлетворит. Мы ставим задачу полной отмены выборов на неопределенный срок, пока не будет проведена политическая реформа. До тех пор мы, народ, не подпустим к власти никого из политиков». А что же это за политическая реформа? Может быть, она ставит своей целью расширение демократии, о котором столь любят поговорить оппозиционные политики в разных странах? Нет, ничуть не бывало! Оказывается, либеральная оппозиция требует «законодательного запрещения популизма» а также «прекращения диктата большинства в парламенте и в политике». А «большинство», которое «диктует» - это жители провинции, в силу своей малообеспеченности и необразованности, до парламента и демократии еще не доросшие. Отсюда другое требование – введение избирательного ценза. Эта программа вызвала живейший интерес у славной своими либеральными взглядами Ю. Латыниной, которая уже заметила, что «Таиландская революция, вернее, Таиландская оппозиция, насколько я понимаю, это первая оппозиция в XXI веке, которая выдвинула требование лишения всеобщего избирательного права, которая выдвинула требование введения образовательного и имущественного ценза». Интерес этот понятен, Латынина и сама к цензовым ограничениям «дышит неровно». В 2011 году в «Новой газете» вышла её статья «Европы, ты офигела!». Там было можно прочитать вот такие замечательные, поистине либеральные мысли: «Еще нам говорят, что демократия — это европейская ценность и европейское завоевание; что это самый офигительно хороший режим, и при этом под демократией разумеют всеобщее избирательное право. Кто против всеобщего избирательного права — тот фашист, негодяй и вообще — гад. Сейчас я на минуточку воздержусь от оценок работоспособности всеобщего избирательного права в какой-нибудь Гане или Палестине, но вот проблема: а какое отношение universal suffrage имеет к традиционным европейским ценностям?... На Западе времен его расцвета были представлены самые разные режимы…Но вот всеобщего избирательного права не было решительно ни в Великобритании, ни в США, и Томас Маколей, историк и член британского парламента, писал в середине XIX века, что это понятие «совершенно несовместимо с существованием цивилизации». Первый раз всеобщее избирательное право было введено во Франции во времена Великой французской революции и кончилось гильотиной и террором; второй раз (для мужчин) ввел его железный канцлер Бисмарк в Германской империи в 1871 году, желая разбавить свободомыслие немецких собственников шовинистическим угаром безмозглых масс. Ценз стал понижаться, а избирательное право стало распространяться на неимущих после Первой мировой войны, и окончательно всеобщим оно стало после Второй мировой, под влиянием социалистической идеологии. Во всех нищих странах, в которых его пытались ввести — в той же Африке, — всеобщее избирательное право приводило к переделу собственности, распространению религиозного и национального фанатизма и кончалось диктатурой». Могут возразить, что мнение Латыниной – это её мнение и вряд ли стоит уделять вниманию всякому «экстравагантному» суждению, высказанному в либеральной газете. Однако, идеи здесь, что называются, витают в воздухе. При обсуждении статьи на «Радио Свободы» 58 % позвонивших слушателей поддержали идею введения ценза. Некоторую симпатию к цензовым ограничениям наблюдатели увидели и у председателя «Деловой России» Б. Титова, который в том же самом 2011 году писал: «Отец сингапурского чуда Ли Куан Ю заявил, что «в вопросах демократии важно помнить, что для создания открытой политической конкуренции и свободных СМИ нужно, чтобы 40–50% населения принадлежали к среднему классу, т. е. имели доход выше $5 тыс. в месяц и были хорошо образованны». И тут я полностью с господином Ю согласен. И Америка, и Европа на пути к всеобщему избирательному праву прошли длинный период избирательных цензов, да и с ним во многих странах избирательный процесс долгое время мало отличался от того, что происходит сейчас у нас». Требование таиландской оппозиции не следует считать какой-то причудой местных оппозиционных политиков. В политике, вообще, ничего не делается просто так, всё имеет некий смысл, является определенным сигналом. Весьма вероятно, что в Таиланде обкатывается некая новая технология, призванная вернуть демократии мира к изначальному цензу. Если вдуматься, то это очень даже логично – выбрать в «третьем мире» какую-нибудь не слишком «передовую» страну и поэкспериментировать с ней. Ну, а потом, если всё пройдёт нормально, попытаться ввести цензовые ограничения в других, более «продвинутых» странах. В принципе, это великолепнейшим образом отвечало бы интересам нынешних элит, которые давно уже производят неолиберальный поворот, сопровождающийся сворачиванием социальных гарантий и сокращением среднего класса. Понятно, что демократия здесь становится неугодной, ведь невесть что возомнившее о себе «быдло» может использовать её механизмы в своих целях. Пока это еще не так страшно, но ведь глобальный Кризис капитализма обещает усугубиться, и это потребует мощного закручивания гаек. Тут надо заметить, что проекты сворачивания демократии разрабатываются уже давно, самое ранее – с 1970-х годов, когда мировые элитарии с большим неудовольствием наблюдали рост социальных движений в мире. В 1975 году видные западные интеллектуалы (С. Хантингтон и др.) составляют доклад «Кризис демократии», написанной по заказу одного из центров мондиализма – «Трехсторонней комиссии». В нём прямо указывается на то, что демократия (как, впрочем, и государство социального благосостояния) начинают угрожать правящей верхушке. Никакой внешней угрозы, по мнению, авторов нет, но есть угроза внутренняя, исходящая из динамики развития демократии. «Вывод: необходимо способствовать невовлеченности (noninvolvement ) масс в политику, развитию определенной апатии, - пишет А. И. Фурсов. - Надо, мол, умерить демократию, исходя из того, что она – лишь способ организации власти, причем вовсе не универсальный». («Рукотворный кризис») На фоне таких вот аналитических откровений идея возврата к «цензовой демократии» выглядит не такой уж фантастической, не правда ли? Тем более, что за это выступают и актуальные политические силы – пусть пока и на азиатской периферии глобального капитализма. Конечно, будь воля элит, то они никогда не отказались бы от ценза, и продолжили держать большинство в положении покорных наёмных работников. Однако, слишком уж могучие силы пробудила капитализация и промышленная революция. За предоставление избирательных прав как можно более широкому кругу в 19 веке выступила не только демократическая и социалистическая интеллигенция, но и средняя буржуазия, изрядно насолив тем самым элитной верхушке. Змей капитализма пребольно укусил себя за хвост и пришлось идти на демократические подвижки. Ну, а потом и строить столь ненавистное «социальное государство», которое теперь всячески пытаются сломать. Очевидно, что в элитариях проснулся феодал, который всегда грезил о полной власти над холопами и полной свободе от всех государственных ограничения. На протяжении многих столетий этот феодал вёл жёсткую борьбу с монархами, которые, напротив, пытались ограничить его вольницу, часто опираясь на поддержку «простого люда». Классический пример – Иван Грозный, «клавший гнев» на бояр, но апеллировавший к посадским людям. Его частенько представляют этаким палачом, рубившим головы несчастным боярам, однако, источники свидетельствуют, что речь шла о самой настоящей войне, в которой Грозному противостояли хорошо вооруженные и многочисленные феодальные войска. А. Тюрин в своей монографии «Война и мир Ивана Грозного» дает великолепное описание борьбы с князем Иваном Петровичем Челядиновым. Альберт Шлихтинг сообщает: «… Много знатных лиц, приблизительно 30 человек, с князем Иваном Петровичем… во главе… письменно обязались, что передали бы великого князя вместе с его опричниками в руки вашего королевского высочества, если бы только ваше королевское высочество двинулось на страну» (речь идет про короля Сигизмунда II Августа). Известный автор, иноземец Генрих Штаден описывает разгром заговора: «А великий князь вместе со своими опричниками поехал и пожег по всей стране все вотчины, принадлежавшие упомянутому Ивану Петровичу». И вот меткое замечание А. Тюрина: «В этом описании мы видим быструю и умную ликвидацию угрозы. Вотчины Ивана Петровича – это не загородные дачки, а феодальные владения, находившиеся в Бежецком Верхе и других регионах страны, с многочисленными военными слугами и боевыми холопами. Согласно синодикам, проанализированным Скрынниковым, во время опричного рейда погибло 293 военных слуг и 50-60 дворян Челяднина-Федорова, крестьяне же не пострадали». В Европе элитариям удалось создать накопить достаточный ресурс для победы над монархами. Чего стоит одно масонство, изначально функционировавшее в качестве инициатической организации строителей, но со временем ставшее оружием в руках мятежных аристократов»! В результате, автократия в Европе была уничтожена, на её место пришли марионеточные парламентские «монархии» или плутократические республики. Препятствия на пути обогащения элитных верхов были сняты, что, в общем и целом, явилось торжеством феодализма. Г. Джемаль в своих интересных построениях утверждает о существовании некоего «Традиционалистского клуба», который включает в себя верхушку традиционного общества, сохранившую если не власть, то влияние: «Первая и особенно Вторая мировые войны их немножко подвинули, они вынуждены отойти с авансцены за кулисы, но они существуют, и существуют очень эффективно. Достаточно сказать, что все транснациональные корпорации, советы директоров — это титулованные люди, это представители династий, как действующих, так и пока что отставных. Вот это традиционный клуб, который включает в себя Далай-Ламу, Папу Римского, монархические дома Европы и не только Европы, потому что британская монархия создала систему, или грибницу аристократии как партию по всему миру, куда входит и Хашимитская династия, и султан Брунея, и раджи Индостана, и микадо Японии. Это колоссальная грибница, которая неочевидна в своем влиянии, в своих ресурсах для широкой публики, но, тем не менее, эти ресурсы, это влияние огромны». («Политическая теология») Феодальная элита сохранила и преумножила своё могущество, причем распространила его на новые земли. В первую очередь, на США, которые хоть и считаются самой демократической демократией, однако, правят-то ей потомки знатнейших родов. В данном плане необходимо обратиться к исследованиям американского автора Д. Айка («Самая великая тайна»), сделавшего много любопытных наблюдений. Он хоть и перебарщивает с конспирологией, но социальную действительность зафиксировал довольно точно, так что и не поспоришь: «Если вы исследуете генеалогию президентов Америки, то будете поражены. Все президентские выборы, начиная с Джорджа Вашингтона в 1789, были выиграны наиболее «чистокровными» кандидатами, и эталоном является Европейская Королевская Кровь. Из 42 президентов, предшествовавших Биллу Клинтону, 33 были генетически связаны с двумя людьми — Альфредом Великим, Королем Англии, и Шарлеманом, монархом, правившим на территории современной Франции. 19 из них имели родственные узы с королем Англии Эдвардом III, родственником принца Чарльза. И тоже самое касается всех ключевых постов власти, повсюду — одно и то же племя! Будь это семья банкиров в Америке или какая-либо другая. Скажем, Джордж Буш и Барбара Буш выходят из одной линии крови -линии Пирсов (раньше они назывались Перси), одной из аристократических семей Британии, процветающей по сей день. Дж. Буш является родственником Шарлемана и Альфреда Великого, а также Франклина Делано Рузвельта. Идея о том, что любой может стать президентом, — просто неправда. Если вернуться на два поколения назад, в соответствии с исследованиями, то можно увидеть: Прескот Буш состоял членом Общества Черепа и Скрещенных Костей в Йельском университете и был замешан в различных политических маневрах. В последующем поколении вы увидите Джорджа, которого готовили с рождения и воспитывали как держателя власти. Он и стал главой ЦРУ, вице-президентом и президентом. Он возглавлял Республиканскую партию во время слушаний Уотергей-та. Был послом ООН и неофициальным послом в Китае. Все эти должности — ключевые. К тому же Джед Буш стал губернатор штата Флорида. По данным Книги Пэров Берка, даже по официальной генеалогии, Б. Клинтон генетически родственней Дому Виндзоров, а также каждому шотландскому монарху, королю Англии Генриху III и Роберту I — королю Франции. Клинтон происходит и из семьи Рокфеллеров на одно поколение назад, что является ясным объяснением того, почему так называемый «мальчик с улицы из штата Арканзас» получил стипендию Рода в Оксфордском университете, которая выдается только избранным. В очень раннем возрасте Клинтон стал губернатором штата Арканзас, который все считают штатом Рокфеллеров. Затем он стал президентом Соединенных Штатов». К слову, нынешний президент США Б. Обама тоже отнюдь не пролетарий, мягко говоря. Согласно опубликованным данным Исторического генеалогического общества Новой Англии, по материнской линии он является родственником Х. Клинтон, Д. Маккейна, Д. Буша, Д. Форда, Л. Джонсона, Г. Трумэна, Д. Мэдисона и даже У. Черчилля. Вот такое аристократическое кубло представляет собой элита самой великой в мире демократии. В ближайшее время элитарии будут устанавливать свою открытую власть – бессовестно и безжалостно. И предсказания этого можно прочесть у многих культовых авторов. Так, сворачивание демократии недавно напророчил известный теоретик глобализма Ж. Аттали в книге «Краткая история будущего». Там он пишет о грядущем возникновении планетарной гиперимперии, для которой будут характерны невиданные состояния и невиданная же нищета. В империи этой абсолютно всё будет частным – правосудие, армия, полиция. Собственно, частные армии создаются уже сейчас и очень успешно: «Такое происходит впервые после Вестфальского мира, заключённого аж в 1648 году и положившего конец существованию частных вооружённых формирований, - сообщает генерал-полковник Л. Г. Ивашов. - Тогда их запретили иметь курфюрстам и прочим европейским вельможам, закрепив за государствами монополию на применение военной силы. На примитивные подразделения наёмников теперешние частные военные корпорации мало походят. Они состоят в основном из высокопрофессиональных представителей спецслужб, генералов и офицеров, способных организовывать мощные, эффективные операции, разведчиков, психологов и даже специалистов по дестабилизации работы банковских систем. Главными инициаторами создания этих структур были американцы, а «компанией-родоначальницей» – организация с аббревиатурой MPI. Ныне таких компаний в мире около 200». («Тайные армии следов не оставляют») И это пока только всполохи – настоящее светопреставление еще грядет (его может вызвать хотя бы вторая волна всемирного Кризиса). И если Европу и США как следует рванет, то «национальные» государства окажутся не в состоянии обуздать волну революционного протеста. И тогда в ход пойдут беспощадные терминаторы из транснациональных частных армий. Они-то и усмирят «обезумившие массы». А ТНК образуют нечто вроде Всемирного совета глобальных корпораций (идея Э. Тоффлера), который станет пресловутым «мировым правительством». Что же до национальных правительств, то их проклянут – за «национализм», «социализм», «милитаризм», «популизм». Вообще, эти самые государства транснационалам уже не нужны. Государство, хоть сколь угодно буржуазное, до известной степени всё-таки социально, ибо как-то поднимается над классами. Его надклассовость была нужна элитам тогда, когда глобализация экономики еще не зашла столь далеко, и надо было мириться фактом существования различных национальных сообществ. Кроме того, на определенном этапе элиты вынужденно отступили, кинув массам кость социального государства. Но само это отступление ввергло элиты в состояние депрессии, угрожая обесценить всё её могущество. А тут еще и подоспела глобализация экономики. Поэтому элиты решили, что время отступать прошло, пришло время решительной атаки – на социальное и национальное. Александр Елисеев  ertata Тэги: американские, власть, геополитика., глобализация, демократия, интересное., мировое, мировой, непознанное., новости., новый, общество, общество., политика, политика,, политическая, порядок, правительство, президенты, разное., события., тнк, элита Набирая высоту.2014-01-31 18:44:10История авиации органов безопасности СССР и России насчитывает 90 лет. Впервые вопрос о создании собственной авиации в войсках ОГПУ возник в 1923 году. Это был период активной и жестокой борьбы соединений и частей РККА и пограничников с бандами басмачей на границе и в Туркестане. Приказ РевВоенСовета Республики и ГПУ от 18 Июля 1923 года предписывал: «Главному управлению Красного Воздушного Флота Республики приступить к формированию авиазвеньев для войск ГПУ...». В приказе ГПУ «О формировании авиазвеньев для войск ГПУ» от 14 августа того же года, подписанном заместителем председателя ОГПУ Иосифом Уншлихтом, уже конкретно указывалось: «В целях усиления войск ГПУ техническими средствами на 1924 год сформировать пять авиаотрядов по три звена в каждом - всего 30 самолётов различных систем. Исполнение приказа поручит уполномоченному ГлавВоздухФлота при ГПУ тов. А.А. Пороховщикову». Дату этого первого приказа ГПУ можно считать Днём Рождения Авиации Органов Государственной Безопасности СССР.  Валерия Чкалова (в центре), Георгия Байдукова (слева) и Александра Белякова, совершивших вынужденную посадку на острове УДД в Охотском море из-за штормовой погоды, отыскали именно авиаторы-пограничники, 1936 год. Первые шаги Первый руководитель авиационной структуры Александр Пороховщиков уже в 1923 году приступил к набору экипажей, командного и технического состава сначала двух авиационных звеньев - для сухопутных и морских войск ГПУ. В 1924 году он сформировал экипажи уже пяти авиаотрядов по три звена в каждом из наиболее достойных командиров и летчиков ВВС и Гражданский воздушный флот (ГВФ). Некоторые из них уже имели опыт службы в авиационных отрядах особого назначения (АООН). Они-то и стали костяком будущего «авиаспецназа ГПУ», и в первую очередь - авиационных частей пограничных войск. В том же году он отобрал 40 слушателей Высшей пограничной школы и направил их для обучения в различные авиашколы. Впоследствии из них были сформированы специальные авиаподразделения ВЧК-ОГПУ. История авиации пограничных войск началась в 1932 году, когда в пограничных округах НКВД СССР по постановлению Совета Труда и Обороны СССР от 21 июля 1932 года были сформированы первые 15 авиаотрядов, состоявших из трех-четырех авиазвеньев самолетного состава. Эта дата и вошла в историю как день рождения авиации пограничных войск (ПВ), так как именно с образованием отдельных авиаотрядов во всех пограничных округах в 1932 году авиация ПВ организационно стала существовать как система. На вооружении пограничников в то время были в основном отечественные самолеты нескольких типов: бипланы Р-1, Р-3, Р-5, У-2, а также гидросамолеты Ш-2, «Савойя» С-62-бис и МБР-2. Одномоторные двухместные Р-1, Р-3, Р-5 обладали скоростью полета до 200 километров в час и радиусом действия до 300 километров. Гидросамолеты Ш-2, «Савойя» С-62-бис и МБР-2 имели радиус действия до 400 километров. В довоенный период летчики границы участвовали во всех крупных вооруженных пограничных конфликтах: в синьцзянских событиях на советско-китайской границе с аэродрома Бахты в 1933 году, в борьбе с остатками басмачества в песках Туркмении и в горах Таджикистана в середине 1930-х, на границе Казахстана с Китаем с аэродрома Туругард в 1937 году, в Хасанских событиях в Приморье в 1938 году. Участвовали они в спасении экипажа и пассажиров затертого льдами парохода «Челюскин» в Чукотском море в феврале 1933 года, обеспечивали автопробег Каракумы - Москва в 1934 году. Именно летчики границы первыми отыскали в июле 1936 года совершивший вынужденную посадку на острове Удд самолет Ант-25 Валерия Чкалова, а также спасли группу альпинистов Евгения Абалакова, которая попала под лавину при восхождении на пик Хан-Тенгри в сентябре 1936 года. Многие годы авиаотряды участвовали в агитационных авиаперелетах и в авиационных парадах.   Первой серьезной реорганизацией авиации ПВ, в соответствии с постановлением Правительства № 274 от 29 июня 1939 года «Об авиационных отрядах НКВД», стало формирование авиабригады ПВ НКВД, в которую сводились все разрозненные и малочисленные авиационные отряды на границах нашего государства. На базе авиаотрядов были сформированы 12 отдельных авиаэскадрилий, состоящих из 15 самолетов каждая. Командиром авиабригады ПВ в августе 1939 году был назначен полковник Илья Чупров. К началу Великой Отечественной войны в состав пограничных войск НКВД СССР входили следующие авиационные части и подразделения: в Украинском погранокруге - 7-я морская отдельная авиационная эскадрилья в Одессе, в Крымском - 6-я отдельная авиаэскадрилья в Коктебеле, в Прибалтийском погранокруге - 11-я отдельная авиаэскадрилья в Курессааре (о. Саарема), в Белорусском - 10-я отдельная авиаэскадрилья в Гродно, в Туркменском - 4-я авиаэскадрилья в Мары, в Среднеазиатском - 8-я отдельная авиаэскадрилья в Ташкенте, в Казахстанском - 3-я отдельная авиаэскадрилья в Алма-Ате, в Забайкальском - 9-я отдельная авиационная эскадрилья на ст. Белая, в Приморском - 2-я отдельная авиаэскадрилья в Петропавловске-Камчатском и 5-я отдельная авиаэскадрилья во Владивостоке, в Хабаровском погранокруге - 10-я отдельная авиаэскадрилья в Хабаровске, 2-е отдельное морское авиазвено при 4-м погранотряде войск НКВД в Архангельске и 1-е отдельное морское авиазвено в Новой ладоге. Непосредственно Главному управлению пограничных войск НКВД СССР были подчинены штаб и управление Отдельной авиационной бригады (численность - 90 человек), 1-я отдельная авиационная эскадрилья (217 человек), узел связи управления авиабригады 24 человека), 1-я окружная авиаремонтная мастерская (12 человек). Все эти части и подразделения базировались на аэродроме Быково под Москвой. Командиру авиабригады также подчинялись все авиачасти ПВ на государственной границе. На вооружение, кроме уже имевшихся у пограничников У-2, Р-5 и МБР-2, поступили самолеты новых типов: учебные УТ-2, УТИ-4, скоростные бомбардировщики СБ, скоростные разведчики Р-10, гидросамолеты МБР-2-бис, истребители Як-1, МиГ-1, МиГ-3, транспортные Ли-2, ПС-84 и С-47. В боях за Победу Несмотря на немногочисленный состав, авиационные части внесли достойный вклад в Победу. 11-я, 10-я, 6-я, 7-я авиаэскадрильи и два усиленных отдельных гидроавиазвена наравне с пограничными отрядами с первых часов Великой Отечественной войны вступили в бой с превосходящими силами противника. В первые часы и дни войны в воздушных боях смертью храбрых пали 12 пограничных экипажей самолетов Р-10 и СБ. Остальные сумели пробиться из окружения. Через две недели после начала войны, согласно мобилизационному плану, на Севере, западной границе и Черном море все они были переданы в состав Красной армии и ВМФ. Летный состав в действующей армии успешно отвоевал всю войну. В августе 1941 года в Быково был сформирован 1-й истребительный авиационный полк пограничных войск НКВД. Состоявший из трех эскадрилий самолетов МиГ-3 и эскадрильи пикирующих бомбардировщиков Пе-2, он вошел в оперативное подчинение 6-го авиационного корпуса и охранял с воздуха восточный сектор Москва - Кашира - Коломна. Главная задача этого полка заключалась в прикрытии Каширской ГРЭС, которая давала свет правительственным зданиям и командным пунктам столицы, а также железной дороги, связывающей Москву с восточными и южными регионами страны. Приказ звучал так: не допустить ни одного прорыва и ни одной сброшенной бомбы врага на охраняемые объекты! Ценой гибели в воздушных боях восьми летчиков и потери шести самолетов полк свои задачи выполнил. Осенью 1941-го и весь 1942 год этот полк охранял восточный сектор и ближние подступы к столице - Малоярославец, Обнинск и Белоусово, прикрывал наступающие части в секторе Наро- Фоминск - Каменское - Балабаново - Боровск. В начале 1943 года эта часть вошла в состав 6-го авиакорпуса ПВО РККА как 11-й истребительный авиационный полк ПВО.   В начале 1943 года при штабе Отдельной авиационной бригады в Быково на базе 1-й отдельной авиаэскадрильи был развернут 1-й отдельный (транспортный) авиационный полк ПВ НКВД. Он состоял из трех эскадрилий (от 36 до 42 самолетов в разное время) и выполнял важные боевые задачи в интересах погранвойск и других управлений НКВД СССР. Это были полеты в осажденный Ленинград и в тыл врага к партизанам; выброска диверсионных и разведывательных групп в глубокий тыл противника; организация спецсвязи ВГК со штабами фронтов и армий. Большую роль сыграли части и подразделения авиации ПВ в битве за Москву в 1941 году и в блокировании окруженных немецких дивизий под Москвой в начале 1942-го, в операции 1943 года за освобождение Кавказа. Восемьдесят два летчика авиационных эскадрилий и полков авиабригады погранвойск НКВД, базировавшихся в подмосковном Быково, погибли при защите подступов Москвы в 1941 году и при полетах в глубокий тыл противника в 1942-1944 годах. Их имена увековечены на памятнике в поселке Удельная Московской области.  Летом 1943-го личный состав авиабригады выполнял специальное задание Правительства СССР. На аэродром Быково прибыли два новых транспортных самолета «Дуглас» С-47 и один Ли-2, которые впоследствии были переоборудованы в пассажирские с салонами класса люкс. 27 ноября 1943 года на двух из этих самолетов (полковников В. Грачева и А. Голованова) отправилась в Тегеран правительственная делегация: Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов и Климент Ворошилов. На третьем самолете (подполковника М. Скрыльникова) находилась группа обеспечения перелета и охраны членов правительства из авиабригады ПВ НКВД во главе с заместителем начальника погранвойск генералом Аркадием Аполлоновым. Позже, весной 1946 года, на одном из С-47 летчики экипажа майора П. Кудицкого из 1-го авиационного полка погранвойск доставили на Нюрнбергский процесс фельдмаршала Паулюса. Четыре авиационных полка авиабригады - 5-й Одесский, 6-й Львовский, 8-й Пярнуский и 1-й Быковский - в 1944¬1954 годы принимали активное участие в охране тыла ушедшей вперед на запад Красной армии, восстановлении западной границы СССР и ликвидации бандитских формирований на территории Украины, Белоруссии и Прибалтики. Авиационные части ПВ на границе в период войны были задействованы во многих пограничных и специальных операциях. Так, 4-й Марыйский авиационный полк обеспечивал переход частями Красной армии советско-иранской границы, а потом в период всей войны снабжал по воздуху выставленные там пограничные гарнизоны. Полк участвовал в ликвидации многочисленных немецких десантов, высаженных в наш тыл для уничтожения нефтяных вышек и запасов топлива в районе Элисты, Баку и Грозного.   Первой задачей сформированного в Быково в апреле 1945 года 7-го специального авиационного полка стало срочное перебазирование в город Нерчинск для участия в прокладке линии ВЧ-связи - прямого соединения Приморья и Сахалина с Москвой требовала подготовка к войне с Японией. Впоследствии этот полк дислоцировался на Сахалине в пос. Озерский. Через год полку было вручено Боевое Красное Знамя, и он приступил к охране государственной границы. Пять авиачастей - 2-й Камчатский отдельный морской авиаполк, 5-я Владивостокская отдельная морская авиационная эскадрилья Приморского погранокруга, 3-й и 7-й авиаполки Забайкальского и 8-й авиационный полк Хабаровского пограничных округов - всю войну охраняли государственную границу в усиленном варианте, а в августе-сентябре 1945 года принимали активное участие в войне с Японией. Они были усилены эскадрильями истребителей и бомбардировщиков. Эти части оказывали помощь наземным войскам в уничтожении наиболее крупных пограничных гарнизонов противника и форсировали Большой Хинган. На их счету сотни боевых вылетов (разведка и уничтожение живой силы и техники противника), тысячи тонн перевезенных боеприпасов, продовольствия, вооружения. Два авиационных полка авиабригады ПВ - 3-й Нерчинский и 8-й Хабаровский - за боевые подвиги летного состава стали Краснознаменными. В конце Второй мировой войны в составе авиабригады погранвойск НКВД вдоль границ СССР были 15 авиаполков и отдельных эскадрилий с общим количеством более 300 самолетов. Послевоенная реорганизация В послевоенный период началось поэтапное сокращение и совершенствование структуры авиации пограничных войск под выполняемые задачи. В 1946 году были упразднены штаб и управление авиабригады ПВ, и на их базе создан авиационный отдел погранвойск МВД СССР численностью 12 человек под руководством генерал-майора Ильи Чупрова. С 1946 по 1954 год начальником авиаотдела был генерал-майор Николай Сергеев, а с 1954 по 1961 год - опять генерал-майор И.М. Чупров. В распоряжение пограничной авиации поступила новая техника, в том числе трофейная. К 1 апреля 1948 года в составе пограничных войск МВД СССР было десять авиационных частей, которые имели на вооружении более 180 самолетов: 20 единиц Ли-2 и С-47, шесть - «Зибель», 123 - По-2, 10 - МБР-2 и 25 - «Арадо». В 1950-1960-е годы в авиачасти погранвойск поступили новые образцы советской техники: самолеты Як-12, Ан-2, Ли-2, Ил-14, вертолеты Ми- 1, Ми-2 и Ми-4. С 1954 по 1960 год проводилась реорганизация авиационных частей. 2-й Камчатский отдельный морской авиаполк был переформирован во 2-ю отдельную авиаэскадрилью ПВ МВД Тихоокеанского пограничного округа, 7-й Сахалинский отдельный морской авиаполк пограничных войск МВД СССР - в 14-ю отдельную авиационную эскадрилью ПВ МВД Тихоокеанского погранокруга, 4-й авиаполк - в 4-ю отдельную авиаэскадрилью Среднеазиатского погранокруга. Отдельными эскадрильями стали 6-й Львовский, 8-й Пярнуский, 5-й Одесский, 3-й Нерчинский, 8-й Хабаровский полки. Но в то же время 2 июля 1955 года в Петрозаводске была сформирована новая 15-я отдельная авиационная эскадрилья пограничных войск Северного пограничного округа. В 1963-м на острове Кунашир Тихоокеанского погранокруга разместилось звено вертолетов Ми-4 и самолет Ил-14. Большой урон авиации ПВ нанесло непродуманное «хрущевское» сокращение в начале 1960-х годов. Авиация в погранвойсках была сокращена более чем на 72%. Были потеряны авиагородки и аэродромы в Пярну, Одессе, Львове, Нерчинске, Хабаровске. А главное, полностью была сокращена и потеряна главная база авиации ПВ и 1-й авиаполк в подмосковном Быково. Все полки и отдельные эскадрильи на границе были сокращены до восьми отдельных малочисленных авиационных отрядов с общим количеством авиатехники в них около 70 единиц. Был уволен прошедший горнило войны опытный летный состав. В 1963-1977 годах авиационную службу, а затем и авиационный отдел ГУПВ КГБ при Совете министров СССР возглавлял Герой Советского Союза генерал-майор Анатолий Володин. Именно он возрождал авиацию ПВ. Начиная с 1965-го и до конца 1970-х годов происходило наращивание мощи авиации пограничных войск. 27 октября 1965 года в пгт. Пришиб Азербайджанской ССР был сформирован 17-й отдельный авиационный отряд. Уже 11 декабря 1965 года он приступил к охране государственной границы на территории Закавказья. 18 июля 1967 года на базе 16-го отдельного авиаотряда была создана 16-я отдельная авиационная эскадрилья пограничных войск КГБ с местом дислокации в Хабаровске. 28 сентября того же года 18-я отдельная авиационная эскадрилья появилась в Чите. Через месяц - 12 октября 1967 года - была создана Отдельная арктическая авиационная эскадрилья в городе Воркуте. В марте 1969 года авиаторы-пограничники принимали активное участие в отражении агрессии в конфликте в районе острова Даманский на реке Уссури, а в 1970 году - в районе озера Жаланашколь. Экипажи вертолетов Ми-4 вели разведку, доставляли грузы, эвакуировали раненых.  Весной 1969 года все отдельные авиаотряды вновь стали отдельными авиационными эскадрильями, появились три авиационных полка: во Владивостоке, Алма-Ате и Тбилиси, которые были усилены техникой и вооружением. Тогда же авиаторы начали освоение турбовинтовых вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24. В начале 1970-х на базе существовавших авиационных отрядов пограничных войск были сформированы 12 отдельных авиационных эскадрилий и отдельных авиационных полков, которые имели в своем составе около 150 единиц современной авиатехники. Постоянно совершенствовалось техническое обеспечение. К началу 1971 года по сравнению с 1965-м оснащенность погранвойск самолетами увеличилась на 136%, а вертолетами - на 204%! Приказом Председателя КГБ СССР от 11 января 1978 года был создан Отдельный авиационный отряд Пограничных войск КГБ СССР, который был оснащен самолетами Ту-134, а затем и Ил-76. На этот отряд возлагалась задача оперативной доставки руководства КГБ и выполнения специальных полетных заданий. 14 мая 1979 года стало первой страницей истории звена вертолетов, впоследствии - отдельной авиационной эскадрильи, в городе Кызыл Республики Тува. В октябре 1977 года начальником авиационного отдела ГУПВ КГБ СССР был назначен полковник Николай Рохлов. Во многом благодаря ему и начальнику Пограничных войск КГБ СССР генералу армии Вадиму Матросову конец 1970-х и начало 1980-х стали годами расцвета авиации погранвойск КГБ СССР. В части и подразделения поступали современные самолеты Ан-26, Ан-72, Ил-76, вертолеты Ми-8мт, Ми-24, Ми-26, Ка-27. Постановлением правительства от 10 декабря 1976 года на авиачасти ПВ была возложена новая задача - контроль и охрана 200-мильной морской экономической зоны. Были сформированы новые отдельные эскадрильи в Магадане, Южно-Курильске, Раквере. Авиационными полками стали отдельные эскадрильи на Камчатке, Сахалине, в Петрозаводске. В пограничных округах были введены в штаты авиационные отделы и авиаотделения. Афганский маршрут С января 1980 по февраль 1989 года авиация пограничных войск принимала активное участие в боевых действиях в Республике Афганистан. Основными ее базами были авиационные полки в Мары, Душанбе, Алма-Ате, отдельная авиаэскадрилья в Уч-Арале, а также авиагруппа Восточного погранокруга в районе кишлака Гульхана на Памире. Здесь оттачивали мастерство и приобретали боевой опыт летчики практически всех пограничных округов. Без авиаторов-пограничников не обходилась ни одна боевая операция на севере Афганистана, в том числе такие крупные, как «Горы- 80», «Осень-80», «Мургаб», Мармольская (январь - февраль 1984 года), Ташкурганская (март - апрель 1985-го), в Вардуджской долине (апрель - май 1986), операции «Вывод» в конце 1988 и начале 1989 года. Летчики-пограничники с честью выдержали выпавшие на их долю испытания. За десять лет 90% от общего количества экипажей авиации ПВ прошли через Афганистан и получили боевой опыт. В ходе боев в Афганистане погибли 58 человек летного состава. Многие авиаторы награждены орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями, другими знаками отличия. Два авиатора-пограничника - майор Фарит Шагалеев и капитан Валерий Попков - за боевые подвиги по спасению сбитых экипажей вертолетов в афганской войне удостоены звания Героя Советского Союза. Два авиационных полка - 17-й Марыйский и 23-й Душанбинский - стали Краснознаменными.  Новые задачи В конце 1988 - начале 1989 годов авиаторы-пограничники участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Армении. Вертолеты пограничной авиации доставляли в пострадавшие районы гуманитарные грузы, врачей и спасателей, эвакуировали раненых и беженцев. На период распада Советского Союза в 1991 году пограничные войска КГБ СССР имели в своем составе 18 авиационных частей и более 420 единиц авиатехники. 3 декабря 1991 года вместо упраздненного ГУПВ был образован Комитет по охране Государственной границы СССР (КОГГ). Должность заместителя председателя Комитета по авиации - начальника авиационного управления занял генерал-лейтенант Николай Рохлов. После распада Советского Союза в составе российского Министерства безопасности за счет численности КОГГ и подчиненных ему войск были созданы Пограничные войска Российской Федерации. Появился и новый орган управления - аппарат командующего Пограничными войсками МБ РФ, в состав которого входило Авиационное управление со штабом командующего авиацией пограничных войск. При штабах пограничных округов были сформированы авиационные отделы. Начальником авиационного управления - командующим авиацией Пограничных войск стал генерал-майор Юрий Шатохин.  30 декабря 1993 года в связи с упразднением Министерства безопасности России была создана Федеральная пограничная служба России во главе с генерал-полковником Андреем Николаевым. Как одно из основных подразделений в состав ФПС России вошел Департамент авиации. В 1996-1997 годах ФПС России располагала 26 авиационными частями, на вооружении которых было 250 многоцелевых вертолетов и более 60 самолетов. В марте 1996 года командующим авиацией ФПС России стал генерал-лейтенант Виктор Ратушин. Первые десять лет с момента распада СССР были чрезвычайно сложными для авиаторов границы. За это время в авиацию ФПС России не поступил на вооружение ни один современный самолет или вертолет. Создалось то критическое положение, когда моторесурс авиационной техники больше чем на 50% исчерпал свои возможности. Возникли реальные трудности в поддержании боеготовности техники и уровня подготовки летного состава. В 2000 году начальником Департамента авиации ФПС России был назначен генерал-майор Александр Дубасов, который принял меры к улучшению материально-технического снабжения вверенных ему частей и подразделений, обеспечения их новой техникой. Последние годы ХХ-го и начало XXI века войдут в историю пограничной авиации как время боевых действий в Республике Таджикистан и на Северном Кавказе, а также активного участия в укреплении новых рубежей России. За боевые подвиги, совершенные на таджикско-афганской границе в 1996 году, удостоены звания Героя Российской Федерации полковник Сергей Липовой, подполковники Василий Тарасов и Юрий Ставицкий, капитаны Игорь Будай (посмертно) и Валерий Стовба (посмертно). За боевые действия на Северном Кавказе в 2002 году Героями Российской Федерации стали полковник Николай Гаврилов, подполковники Леонид Константинов и Юрий Недвига. Многие летчики награждены орденами и медалями.  11 марта 2003 года в соответствии с Указом Президента России функции ФПС России были переданы Пограничной службе в структуре ФСБ России. Пограничная авиация, ранее подчиненная пограничным органам, ныне находится в ведении Управления авиации Федеральной службы безопасности Российской Федерации. На базе авиационного подразделения в 2004 году было развернуто Управление авиации ФСБ России, начальником которого был утвержден Герой России генерал-майор Николай Гаврилов. В результате этой реорганизации произошло расширение функций и объема выполняемых авиацией задач в интересах всех управлений и структур ФСБ России, изменение системы управления, структуры подчиненности и организационно-штатной структуры региональных авиационных центров и авиачастей. В настоящее время авиаторы ФСБ России, так же как и раньше, уверенно решают насущные проблемы по охране государственной границы, контролю 200-мильной морской экономической зоны и участвуют в боевых действиях в горячих точках. Они успели освоить высочайшие горы Северного Кавказа, Арктику и даже слетали на Северный и южный полюса нашей планеты, показав надежность российской авиационной техники и свой уровень профессионализма. У каждого времени свои задачи и свои герои. В мае 2007 года Героем Российской Федерации стал полковник Владимир Письменный. Сотни летчиков, штурманов и авиационных инженеров награждены орденами и медалями. Высокий профессионализм летчиков неоднократно подтверждался выполнением сложных, важных и ответственных заданий. В декабре 2004 года экипажи самолетов и вертолетов авиации ФСБ России выполнили посадку на «Мургаб», самый высокогорный аэродром мира, который расположен на высоте 3650 метров над уровнем моря и не эксплуатировавшийся более десяти лет. Авиаторы ФСБ России также покорили на вертолетах Эльбрус, самую высокую вершину Европы, высота которой 5642 метра. В апреле 2006 года сводная авиационная группа ФСБ России выполнила полет на Северный полюс. Самолеты Ан-72 и Ан-74 успешно приземлились на ледовую взлетно-посадочную площадку «Борнео». В честь 50-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне на самолете Ан-26 был выполнен вылет в район Северного полюса для десантирования на парашютах группы сотрудников авиации ФСБ России. А 11 апреля 2006 года впервые в истории авиации ФСБ России Северного полюса достигли вертолеты.  С 26 декабря 2006 года по 13 января 2007 года была успешно проведена специальная российская воздушная полярная экспедиция. Два вертолета Ми-8 авиации ФСБ России приземлились на южном полюсе, преодолев рекордное для винтокрылых машин подобного класса расстояние. Кроме двух Ми-8 в обеспечении экспедиции были задействованы четыре самолета: Ан-124 «Руслан», Ил-76, Ан-74 и Ту-154, экипажи которых успешно выполнили стоявшие перед ними задачи. Вместе с авиаторами в тот год в самой южной точке земного шара побывали вице-спикер Госдумы России Артур Чилингаров, Директор ФСБ России Николай Патрушев, первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Проничев и руководитель Росгидромета Александр Бедрицкий. В последние годы руководством ФСБ России целенаправленно осуществляется работа по оснащению авиационных подразделений новыми самолетами и вертолетами, в том числе со специальным оборудованием. Возросла боеготовность и надежность авиационной техники, повысился уровень подготовки летного состава и престиж службы. Журнал «ФСБ За и Против»  ertata Тэги: авиации, авиация, авиация., армия,, вов., военная, войск, госбезопасности, интересное., история, история., кгб, назад, непознанное., органов, пограничных, россия, создания, спецслужбы, спецслужбы., ссср, ссср., флот,, фсб

Главная / Главные темы / Тэг «непознанном»

|

Категория «Предметы»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |