|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

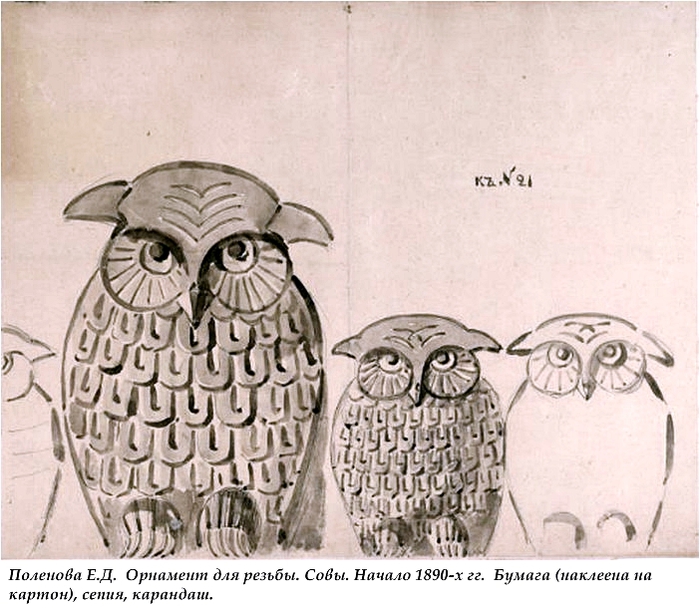

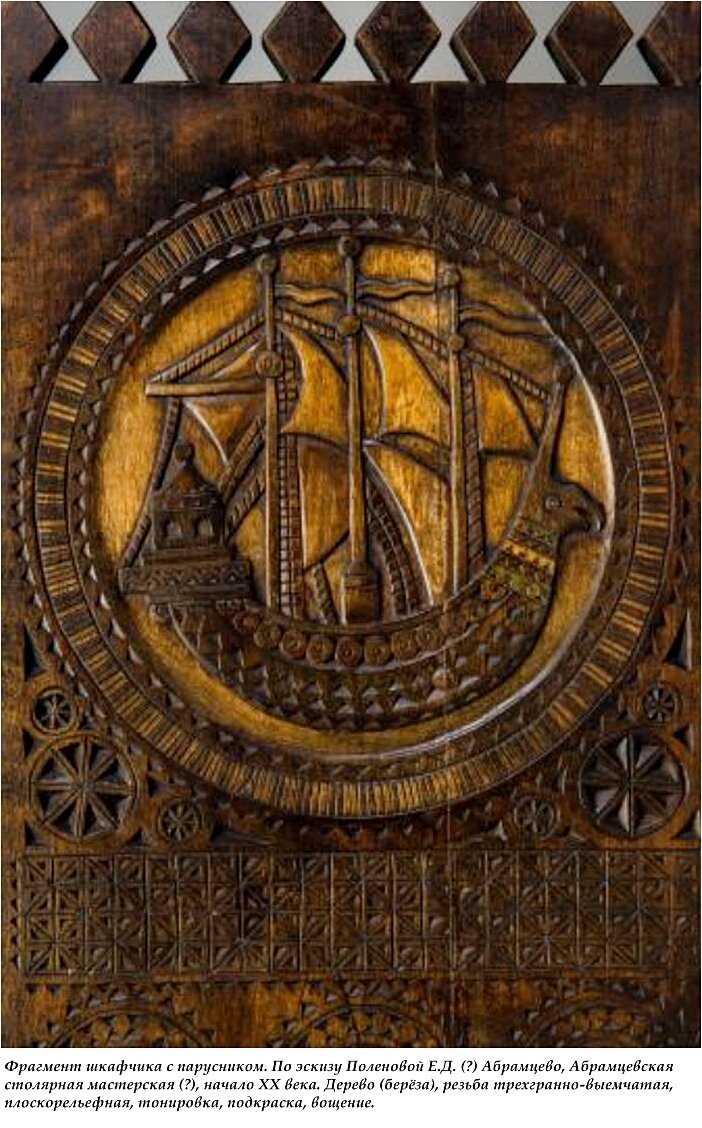

Встречи с чудовищами2013-10-07 13:24:34... местных жителей с непознанным... + развернуть текст сохранённая копия Во Владивостоке когда-то издавалась в течение нескольких лет ежемесячная газета «Природа и аномальные явления» — увы, крохотным тиражом. Сейчас она уже больше не издается — увы и увы дважды... Далее несколько заметок из этой газеты о встречах местных жителей с непознанным... Тэги: непознанное Симург2013-10-06 16:24:58Вспомнил птицу Симург — ту самую, что описал со всем подробностями Farid ud-Din Attar’s (Фаридаддин ... + развернуть текст сохранённая копия Вспомнил птицу Симург — ту самую, что описал со всем подробностями Farid ud-Din Attar’s (Фаридаддин Абу Талиб Мухаммад бен Ибрагим Аттар). Тридцать же, достигших благодаря своим трудам очищения, опускаются на гору Симурга. Наконец они ее узрели, и тут они понимают, что они-то и есть «Симург» и что «Симург» — это каждая из них и все […] Тэги: дня, искусство, культура, непознанное, тема Назвать ВСЕХ поимённо!2013-10-06 06:16:45 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Прошло 20 лет с того времени, как ельцинские наёмники при поддержке международных спецслужб в октябре 1993 г ., совершили государственный переворот, расстреляв Русский Парламент - Верховный Совет России и его защитников. Народные депутаты России и простые граждане защищали права своего народа и Конституцию России, которая не позволяла грабить страну и распродавать её природные ресурсы коррупционерам и международной финансовой мафии - Международному валютному фонду (МВФ), Госдепу США и пр. Антинародный режим и его ставленники, часть которых действуют и по сей день, стреляли в народ России, совершая уголовно наказуемое преступление, не имеющее сроков давности.   Непосредственно штурмом Дома Советов руководили министр обороны Павел Грачев и министр внутренних дел Виктор Ерин, им помогал заместитель министра обороны генерал Константин Кобец. Помощником у генерала Кобеца был генерал Дмитрий Волкогонов. По свидетельству Юрия Воронина (первого заместителя Председателя Верховного Совета России) в разгар расстрела Белого Дома Волкогонов заявил ему по телефону: «Ситуация изменилась. Президент, как Верховный главнокомандующий, подписал приказ министру обороны о штурме Дома Советов и взял всю ответственность на себя. Мы подавим путч любой ценой. Порядок в Москве будет наведен силами армии».  Воинские части, участвовавшие в штурме Верховного Совета России, и их командиры: 2-я гвардейская мотострелковая (Таманская) дивизия, командир - генерал-майор Евневич Валерий Геннадьевич. 4-я гвардейская танковая (Кантемировская) дивизия, командир - генерал-майор Поляков Борис Николаевич. 27-я отдельная мотострелковая бригада (Теплый Стан), командир - полковник Денисов Александр Николаевич. 106-я воздушно-десантная дивизия, командир - полковник Савилов Евгений Юрьевич. 16-я бригада спецназа, командир - полковник Тишин Евгений Васильевич. 216-й отдельный батальон спецназа, командир - подполковник Колыгин Виктор Дмитриевич, занимавшиеся подготовкой штурма.  Наибольшее усердие при штурме проявили офицеры 106-й ВДД: - командир полка подполковник Игнатов А.С.; - начальник штаба полка подполковник Истренко А.С.; - командир батальона Хоменко С.А.; - командир батальона капитан Сусукин А.В. А также офицеры Таманской дивизии: - заместитель командира дивизии подполковник Межов А.Р.; - командир полка подполковник Кадацкий В.Л.; - командир полка подполковник Архипов Ю.В.  По Дому Советов стреляли из танков исполнители преступных приказов из 12-го танкового полка 4-й (Кантемировской) танковой дивизии, составившие добровольческие экипажи: - заместитель командира танкового батальона майор Петраков И.А.; - заместитель командира танкового батальона майор Брулевич В.В.; - командир батальона майор Рудой П.К.; - командир разведывательного батальона подполковник Ермолин А.В.; - командир танкового батальона майор Серебряков В.Б.; - заместитель командира мотострелкового батальона капитан Масленников А.И.; - командир разведывательной роты капитан Башмаков С.А. Как были оплачены убийцы: офицерам, участникам штурма Верховного Совета России, в качестве вознаграждения было выплачено по 5 млн. рублей (примерно 4200 долларов США по курсу того времени) каждому, омоновцам выдавалось дважды по 200 тысяч рублей (примерно 330 долларов), рядовые получили по 100 тысяч рублей и так далее. Всего же на поощрение «особо отличившихся» было затрачено свыше 11 млрд. рублей (9 млн. долларов США) - именно такая сумма была вывезена с фабрики Госзнака Москвы и... пропала!..  Кровавая бойня у стен Верховного Совета России началась в тот момент, когда 3 октября 1993 г . председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу выдал большое количество автоматов первому заместителю председателя Совета Министров Егору Гайдару, готовившемуся «защищать демократию» от Конституции России. Более 1000 единиц стрелкового оружия (автоматов АКС-74У с боезапасами) из МЧС было роздано Егором Гайдаром в руки «защитников демократии», в том числе боевикам «Бейтар». В предрасстрельную октябрьскую ночь у Моссовета в 20 часов 40 минут московского времени Егор Гайдар с помощью телевидения, которое было полностью подконтрольно ельцинской группировке, собрал толпы «либерал-демократов» и с балкона призывал убивать «красно-коричневых» депутатов и защитников - «этих свиней, называющих себя русскими и православными». В книге Александра Коржакова «Борис Ельцин: от рассвета до заката» сообщается, что когда Ельцин назначил захват Белого дома на 7 утра 4 октября с прибытием танков, группа «Альфа» отказалась идти на штурм, считая всё происходящее антиконституционным, и потребовала заключение Конституционного суда России. Но провокаторы в стороне не остались, и Вильнюсский сценарий 1991 г ., где группе «Альфе» был нанесён самый подлый удар, словно под копирку, был повторён в Москве в октябре 1993 г . И там, и здесь были задействованы «неизвестные» снайперы, которые стреляли в спину противоборствующим сторонам. По оперативной информации, поступающей в то время в разные организации последовало сообщение, что «это были снайперы международных спецслужб, которые под видом спортсменов были размещены в гостинице «Украина», откуда и вели прицельный огонь». Также непонятно, откуда взялись у здания Верховного Совета те самые БТРы, которые появились с вооруженными гражданскими лицами в чёрных кожаных куртках, и первыми открыли огонь по защитникам Парламента России, спровоцировав всё дальнейшее кровопролитие? Активные участники государственного переворота в октябре 1993 г .  Виктор Ерин, генерал армии, министр внутренних дел России - один из основных участников октябрьских событий 1993 г . В сентябре 1993 г . поддержал указ президента России Ельцина № 1400 о конституционной реформе, роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета России. Подразделения МВД России, подчинённые Ерину, разгоняли митинги оппозиции, участвовали в осаде и штурме Дома Советов России. 1 октября 1993 г . (за несколько дней до разгона Парламента танками) Ерину было присвоено звание генерала армии. Ерин принял активное участие в вооружённом подавлении защитников Верховного Совета 3-4 октября и 8 октября получил за это звание Героя Российской Федерации. А 20 октября Ельцин назначил его членом Совета Безопасности Российской Федерации. Сергей Лысюк, подполковник, командир отряда специального назначения «Витязь» (до 1994 г .). 3 октября 1993 г. отряд «Витязь» под командованием подполковника Лысюка открыл огонь по прибывшим в телецентр «Останкино» людям. В результате чего более 50 человек было убито и несколько сотен - ранено. 7 октября 1993 г . «за мужество и героизм», проявленные при расстреле безоружных защитников народной Конституции, присвоено звание Героя России. Не скрывает, что команда открыть огонь была дана именно им, о чём не стесняется говорить в телеэфире. Ныне в отставке, повышен до полковника, стал президентом Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь» и членом правления Союза ветеранов антитеррора. Николай Беляев - начальник штаба 119-го гвардейского парашютно-десантного полка (106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия). Тоже награжден.  Сергей Шойгу - верный ельцинист! Пособник режима. На данный момент министр Обороны России.  Валерий Евневич, с 1992-1995 гг. - командир гвардейской мотострелковой Таманской дивизии Московского военного округа. В октябре 1993 г . участвовал в разгроме Верховного Совета России, его дивизия расстреливала здание Белого Дома. Валерий Кадацкий - участник расстрела 1993 г., генерал-майор. В настоящее время Кадацкий – руководитель Департамента региональной безопасности города Москвы, друг мэра Москвы Сергея Собянина. Николай Игнатов - участник расстрела 1993 г ., генерал-лейтенант, заместитель командующего ВДВ.  Константин Кобец - участник расстрела 1993 г. С сентября 1992 г. - главный военный инспектор Вооружённых Сил Российской Федерации, одновременно с июня 1993 г . - заместитель, а с января 1995 г . - статс-секретарь - заместитель министра Обороны Российской Федерации. Александр Денисов – участник расстрела 1993 г ., полковник, 27-я отдельная мотострелковая бригада (Тёплый стан). 1995-1998 гг. - командир 4-й Гвардейской Кантемировской танковой дивизии Московского военного округа; с 1998 г . исполнял обязанности военного коменданта. Евгений Савилов - участник расстрела 1993 г., полковник, 106-я воздушно-десантная дивизия. 1993-2004 гг. командовавший 106-й Тульской Гвардейской Краснознамённой ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизией. Савилов награждён тремя орденами и другими государственными наградами. В период с 2004-2008 гг. был советником губернатора Рязанской области. Указом президента Российской Федерации ему было присвоено почётное звание «Заслуженный военный специалист РФ».  Анатолий Куликов – участник расстрела 1993 г., генерал-лейтенант, командующий ВВ МВД России. 3 октября 1993 г. в 16.05 отдал отряду «Витязь» приказ по радио «выдвинуться для усиления охраны Останкинского комплекса». Свидетели-журналисты (в том числе из газет пропрезидентской ориентации - «Известий», «Комсомольской правды»), рассказывали впоследствии, что бронетехника внутренних войск вела беспорядочный огонь как по демонстрантам, так и по Останкинской телебашне, и окрестным домам. Сам Куликов утверждал, что «Витязь» открыл огонь по возглавляемым генералом Альбертом Макашовым людям только после того как в 19.10 выстрелом из гранатомета был убит боец «Витязя» Николай Ситников и что правительственные силы «…не открывали первыми огонь. Применение оружия было целенаправленным. Не было сплошной зоны огня…». По результатам официального расследования, выстрела из гранатомета вообще не было (за него была принята вспышка взрывпакета, брошенного из здания телецентра одним из «Витязей»). В столкновениях у «Останкино» погиб 1 боец правительственной стороны, несколько десятков безоружных демонстрантов, два сотрудника «Останкино» и 3 журналиста, в том числе двое из них - иностранные (все сотрудники и журналисты были убиты подчинёнными Куликова). В качестве благодарности за расстрел безоружных демонстрантов, Куликов получил в октябре 1993 г. звание генерал-полковника. С июля 1995 г . - министр внутренних дел РФ, с ноября – генерал армии. С февраля 1997 г. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр Внутренних дел. Входил в состав Совета безопасности РФ (1995-1998 гг.), Совета обороны РФ (1996-1998 гг.). Именно при Куликове внутренние войска в РФ разрослись до невероятных масштабов - более 10 дивизий, превратившись, по сути, во вторую армию России… В марте 1998 г. правительство Виктора Черномырдина было отправлено в отставку, при этом Куликов был снят со всех постов. В декабре 1999 г. он был избран депутатом Государственной Думы 3-го созыва, в декабре 2003 г. - депутатом 4-го созыва. Член фракции «Единая Россия». С 2007 г . - президент клуба Военачальников Российской Федерации. Анатолий Романов - участник расстрела 1993 г., генерал-лейтенант, заместитель командующего Внутренними войсками МВД России, мучитель узников стадиона «Красная Пресня». 31 декабря 1994 г. указом президента Российской Федерации награждён орденом «За военные заслуги», а 5 ноября 1995 г. - присвоено звание «Герой Российской Федерации» и воинское звание генерал-полковник, тяжело ранен под Грозном, чудом выжил, но остался инвалидом. Франц Клиневич - участник расстрела 1993 г., полковник, друг Павла Грачёва. 1990-1994 гг. - заместитель председателя Союза ветеранов Афганистана, с 1994 г. - председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана. Депутат Государственной Думы 3-го созыва. Гнилая «интеллигенция» - подстилки ельцинского режима. Обращение Григория Явлинского в октябре 1993 г .  Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко», в ходе событий октября 1993 г. встал на сторону Ельцина. Эволюция подлости не имела предела – вурдалаки ТВ «Останкино» врали о событиях сентября- октября 1993 г., являясь ельцинскими телевизионными подстилками. То, о чём они говорили накануне расстрела Верховного Совета и защитников Конституции в октябре 1993 г., призывая к расправе над законными органами законодательной власти, - просто волосы становятся дыбом. Это могут делать только нелюди и пособники захвата власти в стране (то есть это преступления без срока давности, за которое полагается смертная казнь и 20 лет назад и сейчас): Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова, Дмитрий Дибров, Григорий Явлинский, Егор Гайдар. Все эти персоны, выросшие на бесплатном образовании и множестве других социальных государственных гарантиях на всю страну призывали к расправе над Парламентом России и защитниками Конституции… Гайдар и Ахеджакова орали с ТВ - «убей коммуняку!». Помнится известное письмо интеллигентских проходимцев в газету «Известия» - «Раздавить гадину!» от 5 октября 1993 г., которое подписали: Алесь АДАМОВИЧ, Анатолий АНАНЬЕВ, Артём АНФИНОГЕНОВ, Белла АХМАДУЛИНА, Григорий БАКЛАНОВ, Зорий БАЛАЯН, Татьяна БЕК, Александр БОРЩАГОВСКИЙ, Василь БЫКОВ, Борис ВАСИЛЬЕВ, Александр ГЕЛЬМАН, Даниил ГРАНИН, Юрий ДАВЫДОВ, Даниил ДАНИН, Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Михаил ДУДИН, Александр ИВАНОВ, Эдмунд ИОДКОВСКИЙ, Римма КАЗАКОВА, Сергей КАЛЕДИН, Юрий КАРЯКИН, Яков КОСТЮКОВСКИЙ, Татьяна КУЗОВЛЕВА, Александр КУШНЕР, Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ, академик РАН Д.С. ЛИХАЧЕВ, Юрий НАГИБИН, Андрей НУЙКИН, Булат ОКУДЖABA, Валентин ОСКОЦКИЙ, Григорий ПОЖЕНЯН, Анатолий ПРИСТАВКИН, Лев РАЗГОН, Александр РЕКЕМЧУК, Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Владимир САВЕЛЬЕВ, Василий СЕЛЮНИН, Юрий ЧЕРНИЧЕНКО, Андрей ЧЕРНОВ, Мариэтта ЧУДАКОВА, Михаил ЧУЛАКИ, Виктор АСТАФЬЕВ. 3 и 4 октября 1993 г. в Москве происходили массовые убийства - как добровольных защитников Верховного Совета и Конституции России, так и всех, кто подвернулся под руку. Точное число жертв до сих пор неизвестно - но ясно, что составляет оно не одну тысячу человек. «Убито и расстреляно тогда было свыше двух тысяч человек, кроме того, множество людей позднее скончалось от ран», - Валерий Шевченко («Забытые жертвы октября 1993 года», Москва, 2010 г., с.113). 20 лет назад группировка Ельцина, при поддержке «Вашингтонского консенсуса», решилась на устранение Верховного Совета и Съезда народных депутатов с политической арены, как препятствующих их намерениям. К власти в России пришла «суверенная демократия», по рукам и ногам связанная условиями и обязательствами перед «новым мировым порядком» с именем «Вашингтонский консенсус» в мировых финансах (мировая финансовая мафия). Советниками Ельцина и правительства РФ (особенно по приватизации-разрушению ВПК) стали гарвардские и прочие американские «друзья». Кабинеты правительства и ведомств «новой» России были напичканы американскими и иностранными советниками (скорее всего агентами спецслужб). Именно по их рекомендациям издавались указы Ельцина по приватизации стратегических ресурсов России, и в первую очередь, ВПК (так называемая конверсия – а фактически уничтожение конкурентно-способного, высокотехнологичного производства). Ельциным были подписаны - условия эмиссии рубля в зависимости от долларовой выручки за поставки на экспорт российской нефти, газа, угля, металлов, леса (что фактически лишило Россию суверенитета). После этого США заставили государство и бизнес России хранить выручку от сырьевого экспорта в американских ценных бумагах и навязали России курс сворачивания военно-промышленного комплекса, деиндустриализации и демилитаризации. Мастерски были похоронены все надежды на успех России, который был возможен только на ниве развития реального – и, особенно, высокотехнологичного производства, где налицо лишь непростительная деградация. Вот почему теперь падают ракеты, самолеты, взрываются подводные лодки и военные склады!.. В день расстрела Верховного Совета закончилась эпоха существования России как независимого государства. Россия превратилось в оккупированную территорию, где правят законы, направленные на уничтожение её экономики, военного потенциала, науки, и, в конечном итоге, самого русского народа. И народ имеет право требовать суда над преступниками и их наказания.  Об авторе: Евгений ТАРАСОВ, Лётчик Морской противолодочной авиации, штурман Гражданской авиации. Народный депутат РФ (1990-1995), был членом Высшего экономического совета при Президиуме Верховного Совета РФ, членом Комиссии Совета Республики Верховного Совета РФ по транспорту, связи, информатизации и космосу, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательской деятельности; родился в 1951 г.; окончил Ленинградскую академию гражданской авиации; до избрания народным депутатом - штурман 1-го летного отряда Ростовского объединенного авиаотряда, г. Ростов-на-Дону; 1995-1996 - советник аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по регламенту и организации работы. В сентябре-октябре 1993 г. находился в здании Верховного Совета РФ. Распоряжением руководителя Администрации Президента РФ С. Филатова № 415 от 9 марта 1994 г. включен в "черный список" лиц, на которых не распространяется действие Указа Президента № 1435 от 23 сентября 1993 г. "О социальных гарантиях для народных депутатов РФ созыва 1990-1995 годов". Указом Президента РФ № 810 от 22 апреля 1994 г. возвращены государственные гарантии социальной защиты. Смотри ещё: 1993. Осень.  ertata Тэги: 1400, 1993, авиация., армия,, белого, верховного, власть, геополитика., дома, интересное., история, история., культура, непознанное., новости., общество, общество., осень, политика, политика,, предатели, преступники, разное., расстрел, расстрела, россии, россии., россия, события., совета, указ, участники, флот, Сокровища русского стиля2013-10-06 05:10:06 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Этой осенью Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства в Москве открывает новую выставку — со своими сенсациями и уникальными экспонатами. «Сокровища русского стиля» — это коллекция мебели, предметов интерьера, живописи и произведений церковного искусства в русском стиле — работы мастеров и художников Абрамцево, Сергиева Посада и Московского кустарного музея в собрании Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Усадьба «Абрамцево» приобрела известность благодаря своим знаменитым владельцам — писателю С.Т.Аксакову и меценату, художественному и театральному деятелю С.И.Мамонтову, которые одними из первых обратили внимание художественного мира на самобытность русской национальной культуры. Мировой публике изделия в русском стиле были представлены впервые на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Они сразу завоевали признание европейской элиты. В последующие годы российские меценаты неоднократно организовывали национальные выставки по всей Европе — и все они имели колоссальный успех Среди богатых и разнообразных коллекций Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства — произведения, выполненные в русском стиле во второй половине XIX — начале XX века, занимают особое место. По своей полноте и представительности, качественному уровню это собрание является одним из крупнейших и лучших в России. Здесь собраны изделия, выполненные в знаменитых художественных центрах — в Абрамцево, Талашкино, Сергиевом Посаде, в кустарных мастерских Нижегородской губернии, — а также работы, созданные в московском Императорском Строгановском училище, в мастерских Кустарного музея Московского губернского земства. Среди авторов проектов изделий из дерева такие известные имена, как Е.Д.Поленова, Н.Я.Давыдова, А.М.Васнецов, С.В.Малютин, А.П.Зиновьев, Н.В.Султанов, А.Н.Дурново, Е.Г.Теляковский, А.А.Суворов, И.С.Баклин, В.И.Соколов и многие другие. Керамика этого периода представлена работами М.А.Врубеля, А.Я.Головина, Н.А.Андреева. Наряду с реализованными предметами декоративно-прикладного искусства в коллекции богато представлены проекты и эскизы, разработанные в 1900–1910-е годы замечательными художниками, сотрудничавшими с Кустарным музеем Московского губернского земства. Несмотря на то что в постоянной экспозиции музея многие предметы из этих коллекций занимают почетное место, его собрание настолько обширно, что задумана целая серия выставок, задача которых — продемонстрировать все богатство и разнообразие музейных фондов.  Данная выставка является совместным проектом Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». На ней имеется редкая возможность представить коллекции двух музеев, во многом дополняющие друг друга. Такая экспозиция делается впервые. Задача выставки — охарактеризовать все многообразие деятельности абрамцевского художественного кружка в области декоративно-прикладного искусства и влияние абрамцевской традиции и школы на развитие других художественных центров Сергиево-Посадского региона. Кроме того, на ней впервые будут освещены значение и роль Кустарного музея Московского губернского земства в деятельности этих центров в 1910–1930-е годы.  Структурно выставка делится на несколько крупных разделов, отражающих основные этапы становления и деятельности художественных мастерских в Абрамцево, Сергиевом Посаде, Кудрино и Хотьково, а также характеризующих разные направления их работы. Первый раздел посвящен поленовскому периоду деятельности абрамцевской столярной мастерской. Здесь представлены предметы мебели и другие изделия из дерева, созданные по проектам Е.Д.Поленовой и А.С.Мамонтова в 1880–1890-х годах. Выполненные «в материале» изделия сопровождаются подлинными проектами и эскизами мотивов резьбы и художественной отделки из собрания абрамцевского музея. Центральным экспонатом этого раздела, безусловно, является знаменитая поленовская дверь с совами.  Следующий раздел экспозиции посвящен произведениям церковного искусства, выполненным как в абрамцевской мастерской, так и в других художественных центрах Сергиево-Посадского региона, где работали выпускники абрамцевской школы резчиков по дереву. Главным экспонатом этого раздела являются уникальные Царские врата, созданные в начале 1910-х годов и впервые экспонировавшиеся на II Всероссийской кустарной выставке в Петербурге в 1913 году. Их сопровождают акварельные архитектурные проекты и эскизы предметов убранства абрамцевской усадебной церкви работы В.Д.Поленова и В.М.Васнецова. Здесь же выставлены и другие чрезвычайно редкие предметы церковной утвари, выполненные абрамцевскими и кудринскими мастерами в начале XX века. Они также экспонируются впервые. Подобные изделия единичны в музейных собраниях.  Еще один раздел экспозиции посвящен так называемому давыдовскому периоду деятельности абрамцевской мастерской, ее взаимосвязям с Кустарным музеем Московского губернского земства и Художественно-столярной мастерской Московского губернского земства в Сергиевом Посаде. Здесь же представлены работы знаменитого кудринского резчика В.П.Ворноскова, выпускника абрамцевской резчицкой школы. Этот раздел будет самым насыщенным по количеству экспонатов. Предполагается выставить в нем около 40 предметов мебели, которые будут сопровождаться богатейшим документальным материалом из собрания Отдела редкой книги ВМДПНИ (бывшая библиотека НИИ художественной промышленности). Это прежде всего фотографии выставочных экспозиций начала XX века, материалы фотопрейскурантов Музея образцов Кустарного музея Московского губернского земства 1910-х годов. В этот период музей в немалой степени координировал сбыт продукции всех трех мастерских, а также активно занимался их популяризацией. Кроме того, художники музея разрабатывали образцы для исполнения мастерами-резчиками. В силу такой централизации абрамцевская и посадская мастерские имели предметы общего ассортимента, что существенно усложняет точную атрибуцию их изделий в настоящее время. На данной выставке впервые в музейной практике предпринимается попытка систематизации этого материала. Важной темой раздела станет показ оригинальной проектной графики художников, сотрудничавших с Кустарным музеем: А.М.Васнецова, С.В.Малютина, И.С.Баклина, А.А.Суворова, Е.Г.Теляковского и др. из нашей коллекции. В отдельных случаях мы сможем представить в экспозиции как эскиз, так и готовый предмет.  Архитектурный раздел выставки составляют проектные эскизы И.П.Ропета и В.М.Васнецова к абрамцевским усадебным постройкам, а также модель «избушки на курьих ножках». Деятельность абрамцевской гончарной мастерской представлена работами М.А.Врубеля и А.Я.Головина, являющимися эталонными образцами керамики русского модерна. Наряду с изделиями, выполненными в абрамцевской и бутырской мастерских, в этом разделе экспозиции будут продемонстрированы и поздние реплики старых моделей, исполненные в 1920-е годы. Еще одной важной темой, раскрыть которую планируется в данной экспозиции, является участие мастерских в национальных, международных и всемирных выставках (начиная от американской «колумбовской» в Чикаго 1893 года и заканчивая парижской 1937 года). Наряду с уникальными фотографиями этих экспозиций из собрания ВМДПНИ здесь будут представлены и медали выставок из коллекции музея-заповедника «Абрамцево». Все эти экспозиции создавались при непосредственном участии Московского кустарного музея.  При создании выставки мы решили не разрушать постоянную экспозицию Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, несмотря на то, что в ней находятся важнейшие, ключевые предметы, необходимые для раскрытия заявленной темы. Это и невозможно, поскольку центром экспозиции является такой «недвижимый» памятник, как камин М.А.Врубеля «встреча Вольги Святославовича и Микулы Селяниновича», выполненный в гончарной мастерской «Абрамцево» в Бутырках. Постоянная экспозиция и выставка находятся в недалеко расположенных залах и объединяются системой внутренней навигации в единый маршрут осмотра. Для композиционной целостности и полноты каталога ряд самых значительных предметов, связанных с деятельностью абрамцевской и посадской мастерских и находящихся в постоянной экспозиции музея, включаются в него как экспонаты выставки.  Немалая часть предметов мебели из коллекции ВМДПНИ экспонируется и вводится в научный оборот впервые. Некоторые, ранее опубликованные экспонаты в период подготовки выставки получили уточненную или измененную атрибуцию. В ряде случаев удалось установить авторство их проектов. История формирования мебельной коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства насчитывает более 100 лет. Созданный в 1981 году, новый музей в 1999 году был объединен с Музеем народного искусства, основанным в 1885 году как Кустарный музей Московского губернского земства. Поэтому нынешняя коллекция музея состоит из двух частей, каждая из которой имеет свою историю, связанную с разными эпохами и различными собирательскими принципами и традициями.  В начале 1980-х годов, при создании ВМДПНИ, было очевидно, что сформировать значительную, конкурентоспособную коллекцию классических образцов декоративно-прикладного искусства XVIII — XIX веков и, в первую очередь, мебели, было уже невозможно. Антикварного рынка в то время практически не существовало, наиболее значительные памятники находились в коллекциях старых музеев. Единственные первоклассные и качественные предметы, которые тогда можно было найти и приобрести, — это произведения декоративного искусства второй половины XIX — начала XX века, которые практически не входили на тот момент в сферу собирательских интересов классических музеев. Зачастую к ним относились снисходительно, а порою даже пренебрежительно. Это и позволило музею сформировать очень значительную коллекцию предметов в «русском стиле», который высоким или большим тогда не считался. Интерес к памятникам этой эпохи на рубеже 1970–1980-х годов начал лишь только проявляться с изменением отношения к архитектурному наследию благодаря первым сенсационным публикациям Евгении Ивановны Кириченко. Значимость и необходимость приобретения в музейную коллекцию произведений этого периода приходилось не без усилий доказывать как чиновникам, так и, к сожалению, коллегам из других музеев, участвовавших в работе фондово-закупочной комиссии ВМДПНИ. Тем не менее в коллекцию нашего музея попали очень важные и значительные, теперь уже даже хрестоматийные произведения, выполненные по проектам Е.Д.Поленовой, С.В.Малютина и других выдающихся мастеров, которые привозились со старых подмосковных дач и из коммунальных квартир. В 1989 году музей организовал грандиозную выставку «Национальный стиль в русском искусстве XIX — начала XX века», на которой были собраны экспонаты из более чем 20 музеев. Эта экспозиция стала первым серьезным комплексным показом произведений эпохи русского стиля, который был заявлен как незаурядное, выдающееся явление в истории отечественного искусства.  История формирования коллекции этого направления в декоративном искусстве в московском Кустарном музее и его преемнике — Музее народного искусства, принципиально иная. Музей был флагманом продвижения русского стиля на отечественном и мировом рынке художественной продукции. В его задачи входил поиск, приобретение и изучение подлинных образцов русского народного искусства. Они воспринимались как эталон, образец для копирования и переосмысления национальной культуры при создании новых изделий, несущих в своем образе русскую народную традицию. В 1910 году по инициативе Сергея Тимофеевича Морозова в музее был создан так называемый Музей образцов, который возглавил Н.Д.Бартрам. Здесь собирались старинные изделия крестьянского ремесла и быта, ставшие основой для работы профессиональных художников над созданием проектов новых предметов. Их можно было заказать здесь же, в магазине при музее. Таким образом, лучшие, эталонные произведения современного на тот момент искусства были включены в коллекцию Музея образцов и демонстрировались в его экспозиции. Немалая часть этих изделий сохранилась в фондах Музея народного искусства и впервые за почти столетие представляется публике на нынешней выставке.  Поленовская коллекция музея достаточно репрезентативна и полна. Она дает практически исчерпывающее представление о ее творчестве в области проектирования мебели и включает более двадцати предметов. Здесь представлены лучшие, самые известные мебельные формы, выполненные по проектам Елены Дмитриевны Поленовой. Это и знаменитые буфет и полочка с колонками, скамья с «кониками», стол с откидной дверкой в стиле петровской эпохи, шкафчики с цветком и гранатом, полочки с вешалкой для полотенец, и многие другие предметы. Некоторые из них имеются в нескольких экземплярах-вариантах, выполненных из разных материалов (дуб, липа), с различными способами отделки: лакировкой, вощением, отличающиеся тонировками и подкрасками. Некоторые шкафчики выполнены в разном масштабе (известно, что ряд моделей исполнялись в трех габаритных размерах). Наряду с ранними по исполнению образцами 1880–1890-х годов есть и предметы, сделанные в 1910-е годы по заказам Кустарного музея, а также в советское время в рамках учебных программ абрамцевской профтехшколы. Несколько предметов выполнены в 1900–1910-е годы с использованием отдельных элементов или мотивов резьбы Е.Д.Поленовой.  Следующий этап деятельности абрамцевских гончарной и столярной мастерских открывается их триумфальным выступлением на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Все художественное убранство и наполнение интерьера центрального зала знаменитого Павильона кустарных изделий и рукоделий России было выполнено в Абрамцево. Центром этого уникального пространства стал камин по проекту М.А.Врубеля «Встреча Вольги Святославовича и Микулы Селяниновича». Окружала его мебель, изготовленная по проектам Е.Д.Поленовой, В.М.Васнецова, М.Ф.Якунчиковой. Многие предметы, созданные по тем же моделям представлены в коллекции музея. Это позволило в 2005 году организовать выставку, посвященную парижской экспозиции 1900 года. Художественная отделка интерьеров (резные наличники, балконные решетки, декоративные настенные полки для демонстрации изделий из дерева и керамики), были исполнены по проектам А.Я.Головина. Фрагмент одной из полок (ярко раскрашенная резная панель) сохранился в коллекции. Этот предмет был атрибутирован недавно и публикуется впервые.  Несмотря на то что проектной графики Головина к интерьерам павильона не сохранилось, с уверенностью можно утверждать об его авторстве. В том же 1900 году А.Я.Головин создает эскизы декораций и костюмов к опере А.С.Даргомыжского «Русалка». Многие декоративные элементы и даже композиционные решения сценических пространств перекликаются, а в некоторых случаях почти буквально повторяют интерьеры парижского павильона. Резная панель, аналогичная той, что представлена на музейном объекте, является на одном из эскизов спинкой скамьи. Этот предмет важен еще и тем, что дает представление о колористическом решении интерьеров павильона, поскольку до нас дошли лишь их черно-белые фотографии. Еще одним эпохальным событием как для абрамцевской мастерской, так и для ярко заявивших о себе мастерских Московского губернского земства в Сергиевом Посаде, Кудрино, стала II Всероссийская кустарная выставка в Петербурге, проходившая в 1913 году.  Абрамцевская столярная мастерская, художественное руководство которой тогда осуществляла Наталия Яковлевна Давыдова, впервые представила изделия, предназначенные для убранства интерьеров храмов (царские врата, свечные шкафы, аналой и др.). В 1910-е годы этому направлению деятельности мастерской отводилось особое внимание. Ее новое техническое оснащение позволяло выполнять крупные, очень значительные заказы, в том числе и на иконостасы. Экспонирование этих произведений на выставке стало демонстрацией современных технических возможностей, совершенного исполнительского мастерства. Было обозначено стремление завоевать нового заказчика в лице Церкви. В коллекции музея сохранились Царские врата, демонстрировавшиеся на той выставке. Представление публике этого предмета сегодня, станет главной сенсацией нынешней экспозиции. Врата впервые спустя столетие покинут музейные фонды. Они являются точной копией знаменитых Царских врат XVI века из церкви Иоанна Богослова на Ишне близ Ростова Великого. В течение многих десятилетий врата находились в разобранном состоянии в Музее народного искусства и были недоступны для обозрения. Их разрозненные фрагменты хранились раздельно и имели разные учетные номера. Собрать эти детали в единое целое удалось только в последние годы. Усилиями реставраторов музея сейчас врата приводятся в экспозиционный вид. Интересно отметить, что особое внимание на этот памятник древнерусской резьбы Елена Дмитриевна Поленова обратила еще в 1885 году во время своего путешествия по Ярославской губернии. Интерьеры ростовского храма были ею «осмотрены так подробно, как это только возможно». Тогда же она и А.С.Мамонтов сделали подробные зарисовки элементов убранства церкви. Однако задача копирования такого сложного предмета, даже если она и стояла, в поленовское время была технически не выполнимой.  Из давыдовских предметов этого периода, находящихся в коллекции музея, выделяется буфет-поставец, выполненный по проекту Наталии Яковлевны в формах традиционного свечного шкафа, конструкция которого восходит к предметам церковной мебели XVI–XVII веков. К сожалению, у буфета утрачена полка-надстройка, однако мысленно реконструировать ее поможет фотография из прейскуранта Музея образцов 1910-х годов. Следует отметить, что среди интерьеров и мебельных комплексов в русском стиле, которые чаще всего заказывались художникам и архитекторам того времени, были преимущественно гарнитуры столовых. Об этом свидетельствуют и фотопрейскуранты Музея образцов. Если предметы кабинетной мебели или мебели для гостиных были единичны и включались в прейскуранты среди прочих многочисленных небольших полочек и навесных шкафчиков, блюд и шкатулок, то убранству столовых в фотопрейскурантах Кустарного музея был посвящен отдельный том. В постоянной экспозиции музея демонстрируются предметы из трех разных гарнитуров столовых, выполненных по проектам С.В.Малютина. Все они созданы в мастерских Московского губернского земства после 1908 года, когда были опубликованы фотографии только что отделанных апартаментов в доме Перцова в Соймоновском проезде, и Малютин получил еще несколько частных заказов на проектирование подобных интерьеров. На выставке же, наряду с буфетами по проектам Н.Я.Давыдовой и В.И.Соколова, показаны и отдельные предметы из гарнитуров столовых А.М.Васнецова, сопровождаемые подлинными авторскими эскизами. Выполнены эти проекты были в 1909–1910-х годах по заказу Кустарного музея.  Наряду с такими эксклюзивными заказными предметами в коллекции богато представлен и сравнительно массовый ассортимент, представляющий изделия абрамцевской и посадской мастерских 1910-х годов. Бесконечное разнообразие полочек и шкафчиков с изображением птиц, диковинных и домашних животных, архитектурных и природных пейзажей, условных и реалистичных растительных и цветочных мотивов, орнаментов геометрической резьбы, характеризует все богатство и разноплановость выпускавшейся мастерскими продукции. Многие предметы имеют маркировку: «М.О.Р. (резьба), №…» и указание размеров в сантиметрах, выполненную коричневыми чернилами. Это свидетельствует об их принадлежности к собранию Музея образцов Кустарного музея Московского губернского земства, что, в свою очередь, говорит о том, что данные предметы являлись эталонными образцами, выполненными под непосредственным контролем художников — авторов их проектов. А среди них были С.В.Малютин, А.М.Васнецов, В.И.Соколов, И.С.Баклин, Е.Г.Теляковский, А.А.Суворов. В музее сохранились и их подлинные графические эскизы и проекты изделий, некоторые из которых мы также впервые показываем на данной выставке. Хронологические рамки коллекции мебели в русском стиле не ограничиваются 1910-ми годами. Деятельность Кустарного музея и столярных мастерских не была прервана революционными событиями. В 1920–1940-е годы они активно продолжали работать. Наряду с выпуском старых образцов, разрабатывались и новые проекты. На базе абрамцевской учебной мастерской была создана профтехшкола, сумевшая продолжить в новых условиях традиции усадебного ученичества. В НЭКИНе (Научно-экспериментальном кустарном институте) и ИКХП (Институте кустарной и художественной промышленности), в 1930-е годы менявших название и созданных на базе художественных лабораторий Кустарного музея, разрабатывались проекты новых изделий, далеко не всегда обремененных советской идеологией, символикой и сюжетами. Изготавливаемые изделия реализовывались как на внутреннем рынке, в первую очередь через магазин кустарных изделий ВСНХ, так и продавались на экспорт, демонстрировались на крупнейших всероссийских и международных художественно-промышленных выставках. Экспонаты этих выставок (Всероссийской сельскохозяйственной 1923 года, парижских 1925 и 1937 года) также займут место в этом разделе экспозиции. Среди них можно выделить небольшой навесной шкафчик, выполненный для экспозиции Всемирной выставки в Париже 1937 года учениками абрамцевской профтехшколы по проекту В.П.Ворноскова середины 1900-х годов.  Таким образом, коллекция музея дает почти исчерпывающее представление о деятельности столярно-резчицких мастерских Сергиево-Посадского региона на протяжении нескольких десятилетий — с 1880-х до конца 1930-х годов. Однако нерешенных вопросов с точной атрибуцией ряда предметов пока остается немало. Несмотря на то что подавляющее большинство изделий хранилось в Кустарном музее — Музее народного искусства с момента их создания и потому могут считаться эталонными, достоверной и точной информации о времени, месте их изготовления и авторстве проектов чаще всего нет. Связано это со сложной, а порой и трагической судьбой самого музея, который в советское время подвергался неоднократным реорганизациям и даже «чисткам», сопровождавшимся уничтожением архивов и учетной документации. В настоящее время архивы музея сохранились лишь фрагментарно. Музейные инвентарные книги были заменены в конце 1930–1940-х годах, при этом источник поступления предметов коллекции в новых книгах не указывался. Выявить старые, дореволюционные поступления можно лишь по сохранившимся на предметах номерам Музея образцов, которые не подкрепляются никакой дополнительной информацией. В сохранившихся фотопрейскурантах 1910-х годов произведения не разделены по центрам их изготовления, не указаны и авторы проектов. Названия их таковы: «Резные изделия мастерских Абрамцева, Московского губернского земства, В.П.Ворноскова».  Наибольшую сложность для атрибуции представляют предметы, выполненные в 1910–1930-е годы в мастерских Московского губернского земства и уже в советское время в артелях, возникших на базе небольших кустарных мастерских. Тесное сотрудничество этих центров, а также абрамцевской мастерской с Кустарным музеем, начиная с 1910-х годов, привело к тому, что ряд мастерских имели во многом общий ассортимент. Некоторые проекты поленовского периода тиражировались в них десятилетиями, на производствах выполнялись заказы по старым, еще дореволюционным фотопрейскурантам Музея образцов московского Кустарного музея вплоть до 1930-х годов. Поэтому если поздние по исполнению предметы выделяются благодаря технологическим особенностям их изготовления, применяемым материалам, то достоверно определить место, где они созданы, не всегда возможно. По этой причине в ряде случаев в каталожных описаниях перечисляются мастерские, в которых мог быть выполнен предмет. А также даются достаточно размытые формулировки указания времени его изготовления: «конец XIX — начало XX века», «первая треть XX века» и др. Считаем, что публикация коллекции даже в такой форме поможет снять целый ряд вопросов и уточнить атрибуции некоторых предметов. Наибольшую сложность для атрибуции представляют предметы, выполненные в 1910–1930-е годы в мастерских Московского губернского земства и уже в советское время в артелях, возникших на базе небольших кустарных мастерских. Тесное сотрудничество этих центров, а также абрамцевской мастерской с Кустарным музеем, начиная с 1910-х годов, привело к тому, что ряд мастерских имели во многом общий ассортимент. Некоторые проекты поленовского периода тиражировались в них десятилетиями, на производствах выполнялись заказы по старым, еще дореволюционным фотопрейскурантам Музея образцов московского Кустарного музея вплоть до 1930-х годов. Поэтому если поздние по исполнению предметы выделяются благодаря технологическим особенностям их изготовления, применяемым материалам, то достоверно определить место, где они созданы, не всегда возможно. По этой причине в ряде случаев в каталожных описаниях перечисляются мастерские, в которых мог быть выполнен предмет. А также даются достаточно размытые формулировки указания времени его изготовления: «конец XIX — начало XX века», «первая треть XX века» и др. Считаем, что публикация коллекции даже в такой форме поможет снять целый ряд вопросов и уточнить атрибуции некоторых предметов.В процессе формирования и подготовки выставки ряд предметов мебели, связанных с творчеством В.И.Соколова, А.А.Суворова и М.И.Бакланова был атрибутирован С.В.Горожаниной на основании сопоставления с неопубликованными бесспорными их работами из фондов Сергиево-Посадского музея-заповедника. Отдельно следует отметить титаническую работу реставраторов музея С.Е.Каткова, Я.В.Горностаева и М.В.Бабенко, проведенную по восстановлению, консервации и подготовке экспонатов к выставке. Данная экспозиция необычна по жанру. Она носит исследовательский, публикационный характер и включает беспрецедентное по объему количество «новых» предметов, неизвестных не только широкой публике, но и специалистам. Считаем, что их демонстрация и введение в научный оборот помогут расширить наше представление о художественных процессах, происходивших в обществе на рубеже XIX — XX веков, и открыть новые, неизвестные ранее страницы в истории русского стиля в отечественном декоративном искусстве. Константин Нарвойт, заведующий Отделом дерева и кости Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Портал культурного наследия России ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ  Фрагмент Шкафчика. По проекту Малютина С.В. (1859-1937). Сергиев Посад, Художественно-столярная мастерская Московского губернского земства, 1910-е гг. Дерево (берёза), резьба плоскорельефная, трехгранно-выемчатая, подкраска.         Шкафчик с ажурным фризом с изображением вазонов и гирлянд. По проекту И.С. Баклина Сергиев Посад, Художественно-столярная мастерская Московского губернского земства, середина 1910-х гг. Дерево (береза), резьба пропильная, плоскорельефная, тонировка, подкраска, лакировка   Полка с осетрами. По проекту Соколова Вл.И. (?) (1878-1946). Абрамцево, Абрамцевская столярная мастерская или Сергиев Посад, Художественно-столярная мастерская Московского губернского земства, начало XX в., 1910-е годы. Дерево (липа), резьба плоскорельефная, тонировка, подкраска, вощение.  Полочка «Дерущиеся петухи». Сергиев Посад, Художественно-столярная мастерская Московского губернского земства, начало XX века. Дерево (липа), резьба плоскорельефная, тонировка, подкраска.   Головин Александр Яковлевич (1863-1930) Блюдо с растительным орнаментом 1898-1899 гг. Абрамцевская гончарная мастерская Майолика, рельеф, цветные глазури, позолота.  Головин Александр Яковлевич (1863-1930) Братина «Петух» с ковшами в виде куриц 1890-е годы. Абрамцевская гончарная мастерская Майолика, рельеф, цветные глазури, восстановительный обжиг, позолота.  Лист из фотопрейскуранта Музея образцов. 1910-е гг      один из главных экспонатов — уникальные Царские врата, созданные мастерами и художниками Абрамцево, Сергиева Посада и Московского кустарного музея.  Шкафчик. По проекту Малютина С.В. (1859-1937). Сергиев Посад, Художественно- столярная мастерская Московского губернского земства, 1910-е гг. Дерево (берёза), резьба плоскорельефная, трехгранно-выемчатая, подкраска.  Полочка-этажерка угловая с «прялками». По проекту Соколова Вл.И. (?) (1878-1946). Сергиев Посад, Художественно-столярная мастерская Московского губернского земства, начало XX в. Дерево (липа), резьба трехгранно-выемчатая, тонировка, подкраска.  Шкафчик с колонкой и портретным изображением древнерусского воина. Сергиев Посад, Художественно-столярная мастерская Московского губернского земства, начало ХХ века. Дерево (липа), резьба трехгранно-выемчатая, тонировка, лак; масляная живопись   Врубель М.А. Лель. Абрамцевская керамическая мастерская Майолика. 34 х 23 х 21,5   ertata Тэги: архитектура., выставки, декоративно-прикладное, интересное, интересное., искусство, история, история., культура, культурное, музеи, музеи., наследие, непознанное., памятники., промыслы, разное., россии, россии., россия, русский, сделано, стиль Ничто не ново под Луной: пророчество Достоевского2013-10-05 14:06:40 + развернуть текст сохранённая копия

+ развернуть текст сохранённая копия Достоевский Федор Михайлович. Дневник писателя. Сентябрь - декабрь 1877 года. "... по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому - не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что всё точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славян, совсем нет, - у них характер в этом смысле как у всех, - а именно потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут. Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, "имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени". Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на неё и интриговать против неё. О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них всегда. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению. Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия - страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с самого начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало наконец министерство в (...страну по вкусу...) и составилось новое из либерального большинства и что какой-нибудь ихний (...фамилию по вкусу...) согласился наконец принять портфель президента совета министров. России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества. Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит - Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство...." Оно слово - ГЕНИЙ! Читай ещё: Цитаты Федора Михайловича Достоевского  ertata Тэги: геополитика., дневник, достоевского, европа, европейские, интересное., история, история., книги,, культура, миропорядок, народы, непознанное., новости., политика, политика,, проза,, разное., россии., россия, славяне, события., стихи, ф.м.достоевский

Главная / Главные темы / Тэг «непознанном»

|

Категория «Музыканты»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |