|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

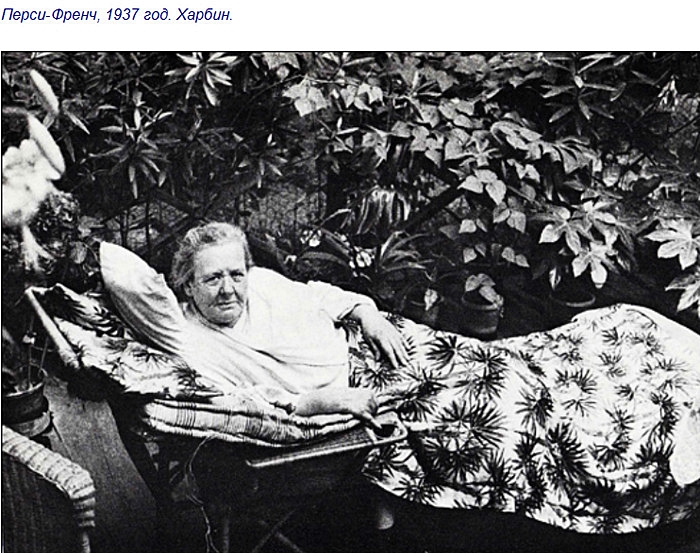

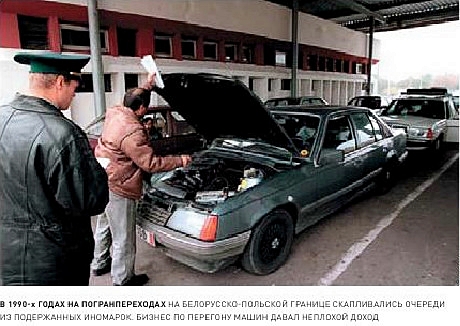

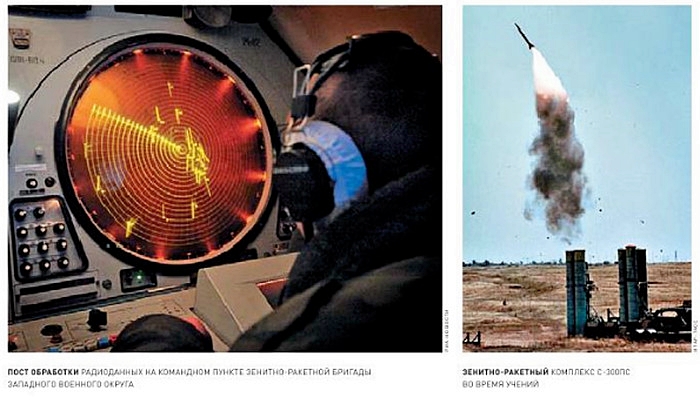

Рорайма – затерянный мир Богов2013-09-09 13:01:38Несколько месяцев назад Петр Поль – популярный немецкий исследователь, автор теории полой Земли – ... + развернуть текст сохранённая копия Несколько месяцев назад Петр Поль – популярный немецкий исследователь, автор теории полой Земли – обнаружил на одной из фотографий с видами Южной Америки очередную загадку. Ученый регулярно читает лекции в российских крупных корпорациях, занимающихся разработкой недр. Кро... Тэги: непознанное Боги, ставшие камнями.2013-09-08 18:12:58        Ласко - великолепие Сикстинской капеллы Стоунхендж - тайна плавающих великанов. Город, затерянный в лабиринте легенд Микены - колыбель Античности и город циклопов Когда сказания стали историей... Колыбель демократии, театра и европейской цивилизации. Древняя столица загадочных этрусков. История погибшего города. Вечный город Богатейший город древности Гиза и Саккара: визитная карочка Египта. Карнак: самый грандиозный храмовый комплекс планеты. Сокровищница на берегу Нила Под покровительством Меритсегер Храм Победителя Жемчужина Нила Невеста пустыни Розовый город Столица империй и чудес света Первая обитель цивилизации. Гнездо империи Ахеменидов Чудеса городской планировки древних Бенгальский залив в зеркале древнеиндийской архитектуры. Моны, пью и бирманцы - основатели Пагана. Кхмеры - родители новой звезды. Боробудур - это книга Священная столица Поднебесной.  ertata Тэги: азия, архитектура., архитектуры, древние, древний, древняя, загадки, заграница, заграница., интересное, интересное., истории, история., китай, культура, лоян, лунмэнь, мир, музеи., непознанное., памятники, памятники., пещеры, путешествия, путешествия., рубежом, страны, хэнань, цивилизации Киндяковская помещица - Кэтлин Перси-Френч.2013-09-07 03:18:59В истории Симбирской губернии есть имена, которым суждено быть всегда на слуху. Их носили ... + развернуть текст сохранённая копия В истории Симбирской губернии есть имена, которым суждено быть всегда на слуху. Их носили незаурядные личности. Такой символичной фигурой в Симбирске в конце XIX — начале XX веков была местная помещица и британская подданная Екатерина Максимилиановна Перси-Френч.  Дочь потомственной симбирской дворянки Софьи Александровны Киндяковой и ирландского дворянина Роберта Максимилиана Перси-Френч — Кэтлин Эмилия Александра — родилась в Париже в 1864 году. Мама будущей помещицы, Софья была единственной дочерью Александра Львовича и Эмилии Александровны Киндяковых. Родители в ней души не чаяли и денег для нее не жалели. Так, после гимназии, для продолжения образования родители отправили Софью в Петербург. Там на одном из придворных балов она познакомилась с сотрудником английского посольства, молодым аристократом, потомком древнего ирландского рода Максимилианом Перси-Френч. Ирландец влюбился в Софью с первого взгляда. Из-за желания быть с любимой он бросил дипломатическую карьеру и приехал за Соней в Симбирск, где вскоре и состоялась их свадьба. Сразу после свадьбы молодые отправились в Ирландию, в родовое имение Максимилиана поместье Монивей. Однако в Ирландии Соня жить не захотела. Дожди и туманы были ей не по душе. Молодая пара отправилась в путешествие по Европе. Максимилиан и Соня побывали в Англии, Италии, Германии и через полтора года добрались до Парижа, где и родилась их единственная дочка – Кэтлин Эмилия Александра Перси-Френч, более известная в России, как Екатерина Максимиллиановна Перси-Френч. Увы, семейная жизнь у пары не заладилась и вскоре маленькая Катя оказалась вместе с матерью в Симбирске, в доме дедушки Александра Леонидовича Киндякова. Вместе с ними приехала и гувернантка Дженни Томкинс, которая впоследствии полностью посвятила себя воспитанию маленькой Кати. Безмятежное детство маленькой Кэтлин прошло в окружении любящих ее людей, в среде высокообразованной и богатой духовными традициями. Семья часто выезжала на заграничные курорты, где Кэтлин встречалась с отцом, а став постарше, подолгу гостила у него в их фамильном замке Монивей.  Когда Кате исполнилось десять, мама отправила её в Англию в закрытый аристократический пансион. К тому времени, благодаря гувернантке, Перси-Френч младшая свободно говорила на французском и английском языках. После отмены крепостного права финансовые дела Киндяковых пошатнулись. Александр Львович был стар для ведения дел, а после его смерти в 1884 году его наследница Софья Александровна не захотела вникать в хозяйственные проблемы и безоглядно проживала отцовское наследство. Умная, с твердым волевым характером, Кэтлин не могла равнодушно взирать на это. Когда ей исполнился 21 год (возраст совершеннолетия), она уехала в очередной раз к отцу (у отца она долго не прожила, перебралась во Францию, в Париж, где поступила учится в Сорбонну), а родным поставила условием своего возвращения передачу ей в самостоятельное управление киндяковского имения. Она хотела стать независимой и спасти пока не поздно «родовое гнездо» своих предков в России. Это было не капризом избалованной наследницы, а хорошо обдуманным шагом. Родные сдались, и британская подданная Екатерина Максимилиановна, преодолев все юридические препоны, вернулась в Россию владелицей собственного имения. Оно было не маленьким: только одной земли более тысячи десятин. Опыта ведения дел у Екатерины Максимилиановны не было, но она внимала совету отца, писавшего ей: «Тебе следовало бы познакомиться с некоторыми из ваших помещиков, которые преуспевают, и узнать у них, как они ведут свое хозяйство. Не слишком огорчайся, когда не все удается, и утешай себя тем, что все в таком положении». Начинающая землевладелица и не предполагала, какую ношу взвалила на себя. Кроме управления собственным имением, ей вскоре пришлось взять на себя хлопоты по управлению имением матери в селе Головино в Сызранском уезде, которое за долги чуть не ушло с молотка. В минуты отчаяния она писала родным: «Только в этом году я отправила все деньги в Головино для отдачи долгов, и погоня за деньгами должна вновь начаться для жатвы... Самые лучшие годы прошли, они были очень тяжелыми. Будет ли лучше моя вторая четверть века? Один Бог знает это! Несмотря ни на что, я стараюсь не терять мужества...». Ее отец, после поездки в Симбирск на 25-летие дочери, писал ей из Англии: «Ты та особа, которую труднее всего выдать замуж... ты сможешь выйти замуж только за русского, так как будет трудно найти иностранца, который захотел бы похоронить себя в Симбирске. Мы опасаемся, что ты будешь тяжелым человеком, и белого дрозда (диковинку такую), который тебе нужен, трудно найти». Перси-Френч советовал продать все в Симбирске и навсегда уехать из России. Но его дочь, русская душой, рассуждала иначе: «Будучи уверенной в том, что в старости меня ждет покой и изобилие, я все же считаю своим долгом отдать земле, которая обеспечила мне их, будь то через мой труд или иным способом, все мои силы». К началу ХХ века хлопот по управлению собственностью прибавилось. В 1896 году умирает отец, завещая единственной дочери замок Монивей и дом в Лондоне. В 1899 году, после смерти барона Стремфельдта (второй муж бездетной двоюродной бабушки Перси-Френч, умершей в 1893 году), она наследует дом-дворец в Тереньге, стекловаренный завод в Русской Темрязани, водяные мельницы на речке Крымзе и почти четыре тысячи десятин земли в разных местах Сызранского и Сенгилеевского уездов (всего же в Симбирской губернии за Перси-Френч числилось 13 тысяч десятин земли и 8 тысяч десятин леса). Новая полноправная хозяйка вскоре навела порядок во всех своих имениях, а любимая Киндяковка на зависть многим помещикам-мужчинам ее стараниями превратилась в богатую образцовую экономию. Далось это не сразу. В 1893 году, при поддержке опытного управляющего-немца К.Ф. Гельда, Екатерина Максимилиановна перешла на интенсивное ведение хозяйства с использованием четырехпольного севооборота, удобрений и новейшей сельскохозяйственной техники, благодаря чему почти вдвое повысилась урожайность хлебов на полях. В ее экономии появились высокопродуктивный бестужевский скот, каракулевые овцы, конезавод, где растили лошадей на продажу для армии. На частых с начала века сельскохозяйственных выставках, устраиваемых в Симбирске земством, Перси-Френч всегда была в числе призеров. На выставке 1908 года она получила высшую награду Главного управления земледелия — серебряную медаль за интенсивное ведение хозяйства. Вторая медаль досталась за персики, сливы и абрикосы, которые выращивались в киндяковской оранжерее. Наградами отмечались ее каракулевые овцы, бестужевский скот. На Всероссийской выставке коневодства, проходившей в Симбирске в 1912 году, похвальный лист получили упряжные лошади Перси-Френч. Удивительно было то, что при таком объеме хозяйственных подразделений ей удавалось держать в имении очень маленький штат служащих — всего 22 человека, которыми руководил сменивший Гельда молодой управляющий, «милый друг» хозяйки, М.П. фон Брадке, сын симбирского жандармского генерала.  В то время как большинство ее соседей-дворян беднело и разорялось, Екатерина Максимилиановна как никто другой прочно стояла на ногах. Её состояние оценивалось в 50 миллионов рублей. Она мало тратила денег на собственные нужды и часть свободных средств отдавала на благотворительность и меценатство. Помогала симбирским учебным и богоугодным заведениям. С начала 1900-х годов возглавляла Симбирское общество христианского милосердия и была попечительницей общины сестер милосердия общества Красного Креста, окончив для этого в 1897 году специальные медицинские курсы в Москве. В трудное военное и голодное время Перси-Френч принимала деятельное участие в открытии и содержании госпиталей, бесплатных столовых и раздаточных продовольственных пунктов в губернии. На фоне продолжавшейся войны и творившейся в стране неразберихи, она несколько раз лично ездила на фронт и в окопах раздавала посылки русским солдатам. Покровительствовала Екатерина Максимилиановна и искусству. В 1903 году она купила в Симбирске на улице Московской один из престижных домов, бывший дом Ермоловых (ныне Облвоенкомат), в котором создала картинную галерею, впоследствии ставшую основой художественного музея, открывшегося в этом доме в 1920 году. В 1910 году она стала членом Симбирской ученой архивной комиссии. Когда в 1912 году комиссия готовилась отметить 100-летний юбилей И.А. Гончарова, Перси-Френч заказала симбирскому архитектору Августу Шоде проект беседки-ротонды, которую и установила как памятник в своем парке, недалеко от дома, в котором часто у Киндяковых бывал писатель.  И как же горько было ей видеть как в революцию крестьяне и красноармейцы начали варварски уничтожать созданное таким трудом. В киндяковском имении по требованию Симбирского военно-революционного комитета в винном погребе была уничтожена собираемая годами коллекция выдержанных марочных вин (3000 бутылок). «Силы небесные! Это же не революция в полном смысле этого слова. Варвары, и в особенности их молодое поколение, набросились на мои поместья, на плоды моего многолетнего труда и за три дня разрушили храм созидания, искусства, науки и благородства, на восстановление которого уйдет три столетия, да и то вряд ли его удастся воскресить все в прежнем великолепии». «Крушили и ломали все, что попадалось под руку, картины, мебель посуду, документы, одежду... Вырубали лес, уничтожали скот, крушили сельскохозяйственную технику», — писала она в те годы одному из своих английских знакомых. И ее чуть не постигла печальная участь. Арестованная в конце октября 1918 года, в конце декабря 1918 года Перси-Френч под конвоем была отправлена в Москву. Сидя в тюрьме Перси-Френч не знала, что её освобождением занялся троюродный брат Конрад О'Брайен Френч. Судьба этого человека заслуживает отдельной книги: военный, полиглот, разведчик, альпинист и политик. Достаточно будет сказать, что именно он стал прообразом Агента 007 в книгах Яна Флеминга.  В боях Первой мировой войны Кондрад был ранен и содержался в немецком плену. А после освобождения он с одобрения Екатерины Максимилиановны некоторое время восстанавливал свои силы в её родовом имении Монивей. И вот пришел его черед помогать сестре. На момент ареста Перси-Френч, Конрад О'Брайен являлся сотрудником секретной английской службы МИ-6 и работал в Швеции. Т.к. О'Брайен Френч великолепно знал русский, его прикрепили к Леониду Красину который в те дни от лица большевистского правительства вел переговоры с экономическим советом Антанты. Красин был влиятельнейшим человеком в большевистском правительстве, он являлся председателем Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии, членом президиума ВСНХ, членом Совета Обороны и народным комиссаром (нарком) торговли и промышленности. История умалчивает, но возможно именно он посодействовал освобождению Перси-Френч. А о том, что Перси-Френч находится в тюрьме Конраду О'Брайену рассказали сестры шведского отделения Красного креста.  По другой версии распоряжение о том, что Перси-Френч необходимо выпустить исходило лично от заместителя Дзержинского Якова Петерса. Скорее всего Петерса попросил об этом один из английских шпионов, которых в те годы в Москве было не мало. Разведчики маскировались под представителей посольства. Петерс со многими из них дружил, а может быть неподкупному чекисту хорошо заплатили, но... история об этом умалчивает. Как бы там ни было, за день до освобождения Перси-Френч, Петерс лично спустился к ней в камеру и поговорил с Екатериной Максимилиановной. Ну а на следующий день её освободили. Перси-Френч объявили о том, что материал её дела не дает оснований для ареста и вывели на улицу. У несчастной женщины не было ни одежды, ни еды, ни крова. Однако Перси-Френч знала куда идти. Долгие годы она помогала сотрудникам симбирского отделения международной организации Красный Крест и вот теперь, когда помощь потребовалась ей, она отправилась в Красный Крест.  Екатерину Максимилиановну приютили сестры датского отделения Красного Креста. Зимой 1920 года Перси-Френч переправили в Финляндию, где находился штаб Британского Красного Креста. Там её и встретил Конрад О'Брайен Френч. В своих воспоминаниях он так писал эту встречу «Она больше не походила на элегантную состоятельную леди, а скорее напоминала маленькую старушку, утомленную душой и телом. Неторопливо и обстоятельно она поведала мне свою историю, описав свои злоключения и страдания, разрушившие ее жизнь. Немногим, лишившимся в этом мире всего и вынужденным вновь пробивать себе дорогу в жизни, удается пройти это испытание…» В апреле 1920 года, Перси-Френч приехала в свое имение Монивей. Однако её приезд не вызвал радости у двоюродной сестры, которая там заправляла. Перед отъездом в Россию, Перси-Френч возложила ответственность за управление имением на плечи своего дяди, но в 1917 году он скончался и управлять имением стала его дочь Розамунд, двоюродная сестра Кэтлин. Розамонд не являлась владелицей дома, но так, как прожила в нем всю жизнь, то считала себя его хозяйкой. Приехав в имение Екатерина решила достроить мавзолей для погребения своего отца, Розамунд воспротивилась, сказав, что это очень дорого. Екатерина Максимилиановна настояла на своем, но всем стало понятно, что сестры не смогут ужиться под одной крышей... Усыпальница, надо сказать, получилась хорошая с надгробием из итальянского мрамора и потрясающе красивыми оконными витражами. Перси-Френч её все же достроила. .jpg) Немного погостив в Монивее, Екатерина Максимилиановна уехала. К отъезду из Ирландии Перси-Френч подтолкнула не только размолвка с сестрой, но то, что едва покинув революционную Россию Перси-Френч попала в горнило еще одной революции – ирландской национально-освободительной. «Сбежав от одной революции, я не думала, что окажусь в другой», – позже напишет она. Перси-Френч решила на время перебраться на Дальний Восток, в китайский город Харбин. В сентябре 1920 года она выехала во Владивосток, а затем в Харбин, где осело огромное количество белоэммигрантов. В том числе и много ее симбирских знакомых, которые знали историю Екатерины Максимиллиановны и относились к ней с теплотой. Поговаривали, что была и другая причина ее поездки в Китай. Там она надеялась узнать о судьбе М.П. фон Брадке, не веря слухам о его гибели в «ледовом походе» через Сибирь зимой 1918-1919 годов. Вот как описала Перси-Френч писательница Наталья Ильина (она, её бабушка и мать эмигрировали из России в Харбин в 1918 году): «В Харбине бабушке было одиноко. Все её друзья остались в Питере, тут - никого, за исключением одной приятельницы молодости мисс Перси-Френч. Небольшого роста (куда ниже бабушки), полная, безбровая, с маленькими глазками и двойным подбородком. Мне же она запомнилась главным образом своими необыкновенными шляпками, украшенными цветами и даже птицами. Она называла бабушку «Ольга», но на «вы», приезжала за ней в автомобиле, увозила к себе. Шляпки с цветами, автомобиль, шофер, захлопывающий дверцу, все говорило о богатстве мисс Перси-Френч, и я воображала себе прекрасный дом, в котором она живет, и большой сад и очень хотела там побывать, но меня никто туда не звал... » В 1936 году Перси-Френч в Харбине навестил Конрад О'Брайен Френч. Разведчик приехал в Харбин по заданию английской секретной службы. Встреча с троюродной сестрой была лишь прикрытием его миссии, но родственники были рады друг другу. О'Брайен решил не останавливаться у сестры. Несмотря на то, что он свободно говорил по русски, русского общества он сторонился. Так что остановился О'Брайен в отеле Modern. С Перси-Френч ему удалось поговорить несколько раз. Впоследствии он так описывал эти встречи: «Её было приятно слушать. Часы проходили в приятной беседе, и она не проронила ни единой скучной фразы. Она любила рассказывать о своих имениях в Симбирске. У нее было всё, что можно было иметь в жизни, утверждала она, и теперь она просила лишь об одном, о забвении в смерти». На последок, в качестве прощального подарка, Кэтлин подарила брату набор золотых русских ложек... Больше Конрад уже никогда не видел Екатерину Перси-Френч.  Екатерина Перси-Френч умерла в Харбине 1 января 1938 года в возрасте 74 лет, оставив завещание быть похороненной в Монивее рядом с могилой отца. С её смертью закончилась симбирская ветвь дворянского рода Киндяковых. Спустя восемь месяцев прах Екатерины был, согласно завещанию, перезахоронен в фамильном склепе замка Монивей. На ее надгробии высечены слова: «Последняя из рода Френчей». А в городе, где она провела большую часть своей жизни, о ней, последней из рода симбирских Киндяковых, напоминает копия Гончаровской беседки в Винновской роще и развалины того самого громадного винного погреба. Есть еще в областном Художественном музее чудом уцелевшие произведения искусства из ее частной коллекции.  PS Фамильный замок Монивей Екатерина Максимилиановна Перси-Френч, завещала государству. Её сестра Розамунд оспорила завещание Кэтлин. Однако до окончания суда она не дожила. Розамунд умерла в октябре 1939 года за день до вынесения решения. Так как ни у Кэтлин, ни у Розамунд не было детей, и за имением некому было ухаживать Монивей пришел в упадок и усадьбу снесли. От всех строений остался лишь мавзолей. Он стоит и поныне.     ertata Тэги: александра, биография, екатерина, империя, интересный, история, история., киндякова-френч, киндяковка, культура, кэтлин, люди, люди,, непознанный, перси-френч, регион., россии, россии., российский, россия, симбирск, судьба, тереньга, ульяновск., эмилия «Пан» или пропал.2013-09-06 23:27:15Как российские и белорусские контрразведчики разоблачили польских шпионов + развернуть текст сохранённая копия Как российские и белорусские контрразведчики разоблачили польских шпионов  Учебные занятия в 80 -.годах прошлого века в Советской Армии. Торжественное построение на плацу Красноярского Высшего Военного Командного Училища радио - электроники войск ПВО мало походило на праздничное. Несмотря на лето, моросил мелкий холодный дождь. Под деревьями робко жалась кучка родственников выпускников. И когда гром меди оркестра стих, все взгляды обратились к трибуне. Там выдержали, как положено торжественную паузу, и затем зычный рык начальника училища потряс тишину. Парадный строй новоиспеченных лейтенантов дрогнул и ответил нестройным - «Ур...а...а!». На лице генерала появилась горькая гримаса. Училище переживало не лучшие времена. Выпуск 1993 года был вторым, после которого многие выпускники уходили в никуда. Некогда могучая система ПВО СССР после августа 1991 года разваливалась на глазах. Ее осколки поспешно прибрали к своим рукам новые государства, возникшие на развалинах Советского Союза. И боевому генералу, отдавшему почти сорок лет жизни службе в Советской армии и вложившему душу в своих питомцев, было обидно, что вскоре одни навсегда снимут со своих плеч погоны, а другие окажутся в армиях других государств. А спустя какое-то время они уже начнут следить на экранах своих мониторов за российскими самолетами и ракетами. Под грустную мелодию марша «Прощание славянки» и унылую капель колонна выпускников 1993 года покинула строевой плац. В ней шагал и лейтенант Сергей Юреня. С будущим, в отличие от многих сокурсников, у него было все более или менее ясно. В 8-й радио¬технической бригаде Вооруженных Сил Республики Беларусь, расположенной в уютном городе Лида, его ждала должность начальника расчета. В те непростые годы, когда рушились привычные устои и стереотипы, а общество искало себя в новых реалиях, перспектива служебного роста и стабильная зарплата военнослужащего служили спасательным кругом. Опасная «дружба» Республика Беларусь встретила лейтенанта Юреню по-настоящему летним теплом. Но, как вскоре выяснилось, служба была далеко не мед. В реальной жизни многое оказалось не так, как оно рисовалось в классных аудиториях военного училища. Галопирующая инфляция на глазах съедала офицерскую зарплату и превращала ее в ничто. Перспектива получения от государства квартиры становилась все более призрачной. Вскоре энтузиазм Юрени к службе угас, он все чаще стал поглядывать за забор части и задумываться о своем будущем. Но, взвесив все «за» и «против», он предпочел иметь синицу в руках - службу, чем журавля в небе.  Шли годы. Юреня медленно, но все-таки рос в должностях и званиях, однако желаемого удовлетворения и материального благополучия так и не достиг. Тем временем за армейским забором набирала обороты новая жизнь. Она слепила блеском броской рекламы, роскошными витринами гипермаркетов, навороченными иномарками. В ее новом, долларовом свете ореол армейской романтики в глазах Юрени окончательно померк. Шли годы. Юреня медленно, но все-таки рос в должностях и званиях, однако желаемого удовлетворения и материального благополучия так и не достиг. Тем временем за армейским забором набирала обороты новая жизнь. Она слепила блеском броской рекламы, роскошными витринами гипермаркетов, навороченными иномарками. В ее новом, долларовом свете ореол армейской романтики в глазах Юрени окончательно померк.Неудовлетворенность своим положением подпитывали встречи с бывшими однокурсниками по военному училищу и однополчанами. Некоторые из них, уйдя со службы, очень неплохо устроились на гражданке. Чаще всего это чувство возникало после встреч с бывшим однополчанином Русскиным. Вместе с ним он учился в Красноярском военном училище, но в разных взводах. Сошлись они позже, когда получили назначение в одну и ту же часть - 8-ю радиотехническую бригаду Вооруженных Сил Республики Беларусь. Русскин, в отличие от Юрени, в армии не задержался и решил попытать счастья на гражданке - уволившись со службы, он занялся бизнесом. Сначала приторговывал соляркой, потом переключился на перепродажу автомобилей, перегоняя их из Польши в Белоруссию. Это занятие для него не было новым. Еще во время службы Русскин тайком от командования совершал «вылазки» в соседнюю страну и возвращался с подержанной иномаркой, приносившей одну-две тысячи долларов навара к лейтенантской зарплате. Сослуживцы, которым он подкидывал сотню-другую долларов с проданной машины, предпочитали хранить молчание о его тайных поездках за границу. Зато в Польше так называемые деловые партнеры Русскина не дремали и регулярно сообщали о нем в военную разведку. В ней быстро оценили перспективного кандидата в агенты. Офицер, имеющий доступ к секретам, тайно от командования занимающийся перегоном машин и падкий на деньги, был взят в оперативную разработку. Она велась по уже отработанной схеме: Русскина активно втягивали в коммерческие сделки. А он, возвращаясь из Польши с очередной иномаркой, купленной по дешевке через «хорошего» знакомого, и не подозревал, что под него подведен шпионский крючок. К середине 1990-х годов территория некогда «братской страны» - Польши превратилась в благодатное «шпионское поле», на котором американские и польские спецслужбы собирали свой богатый «урожай». Сотни тысяч бывших советских граждан, теперь уже из независимых государств - России, Белоруссии, Украины и Молдавии, пользуясь ослаблением внутреннего и пограничного режима, устремились на Запад в поисках заработка.  «Челноки», «металлисты», «перегонщики автомобилей», среди которых были бывшие и действующие военнослужащие, инженеры из секретных КБ и исследовательских институтов ковали свою копейку и не подозревали, что невидимое сито спецслужб отсеивало из их числа нужный себе контингент. С помощью деловых партнеров и так называемых друзей они собирали характеризующие и компрометирующие материалы на заслуживающий внимания «объект», выявляли его слабости и готовили ловушку. Их в арсенале польской разведки было предостаточно, начиная от банального ДТП, где виновным, естественно, оказывался «объект» вербовки, и заканчивая традиционной «медовой ловушкой». Жгучих брюнеток и томных блондинок, готовых за некоторое количество злотых «потерять невинность», чтобы послужить родине, было хоть отбавляй. По отношению к военнослужащим бывшей Северной группы советских войск (в Польше) срабатывал и такой нехитрый прием, как обвинение в поиске ранее спрятанного оружия или шпионаже. «Челноки», «металлисты», «перегонщики автомобилей», среди которых были бывшие и действующие военнослужащие, инженеры из секретных КБ и исследовательских институтов ковали свою копейку и не подозревали, что невидимое сито спецслужб отсеивало из их числа нужный себе контингент. С помощью деловых партнеров и так называемых друзей они собирали характеризующие и компрометирующие материалы на заслуживающий внимания «объект», выявляли его слабости и готовили ловушку. Их в арсенале польской разведки было предостаточно, начиная от банального ДТП, где виновным, естественно, оказывался «объект» вербовки, и заканчивая традиционной «медовой ловушкой». Жгучих брюнеток и томных блондинок, готовых за некоторое количество злотых «потерять невинность», чтобы послужить родине, было хоть отбавляй. По отношению к военнослужащим бывшей Северной группы советских войск (в Польше) срабатывал и такой нехитрый прием, как обвинение в поиске ранее спрятанного оружия или шпионаже.Подобный поворот для таких, как Русскин, был равносилен двойному приговору. Помимо наказания в Польше после возвращения домой коммерсанта в погонах ждали, в лучшем случае увольнение из армии, в худшем - статья из Уголовного кодекса «Незаконное пересечение государственной границы» и лишение свободы сроком на два года. В польских спецслужбах об этом хорошо знали, и когда «объект» дозревал, его брали в крутой оборот. Попавшемуся на ДТП или на другой «заготовке» будущему агенту в качестве отступного предлагалось: в следующий раз привезти с собой что-нибудь из документов или деталь от военной техники. Загнанному в угол бизнесмену в погонах это казалось чудесным избавлением оттого ужаса, что ожидал впереди. Одни, вырвавшись на свободу, старались навсегда забыть дорогу в Польшу, другие, движимые корыстными мотивами, приезжали вновь и не с пустыми руками. На этом погорел и Русскин. Припертый к стенке компроматом, он пошел на сотрудничество с польской военной разведкой. А дальше все пошло по накатанной колее: секреты в обмен на деньги. После нескольких таких «обкаток» энергичный и циничный, с обширными связями среди бывших и действующих военнослужащих белорусской армии, Русскин вскоре получил повышение в шпионской иерархии - стал резидентом и занялся подбором агентов в шпионскую сеть. Опытный наставник на этом поприще, кадровый сотрудник военной разведки Мартин ориентировал его и других агентов на сбор секретной и иной информации, относящейся к учебно-боевой деятельности Вооруженных Сил Республики Беларусь. Основной же целью польской спецслужбы являлись текущие и будущие планы российского и белорусского военных ведомств в области создания коллективной системы ПВО и ПРО. Главным заказчиком этих заданий являлось ЦРУ. Блин комом Но после увольнения из армии Русскин утратил возможность добывать такого рода информацию, и потому решил использовать старые армейские связи. В их числе оказался и капитан Юреня. Хорошо зная о его настроениях и стесненном материальном положении, Русскин летом 1999 года во время одной из бесед прямо предложил передать Юрене известные ему по службе секреты для продажи за границу. Но он в тот раз отказался. Прошло еще пять лет. Новый 2004 год для Юрени складывался неблагополучно, служба окончательно не заладилась, казалось, что командование части предвзято оценивает его поведение и труд. На вышестоящие должности назначались другие. Тут, как назло, грянула очередная военная реформа: офицеров, выслуживших установленные сроки службы, а также тех, кто не зарекомендовал себя положительно, отправляли на «гражданку». Юреня оказался в их числе. Тогда он решил пристроиться в другую силовую структуру и, набравшись нахальства, обратился в КГБ Республики. Но ему отказали. 9 января 2004 года Юреню по служебному несоответствию уволили из армии. В тридцать с лишним лет с устаревшими знаниями, которые он успел к тому же порядком растерять, начинать все сначала оказалось не так просто. Случайные заработки позволяли лишь с трудом сводить концы с концами, и тогда он решил попытать счастья в России. Надежду на лучшее будущее Юреня связывал с сестрой, проживавшей в Москве, а еще больше - с ее мужем, занимавшим должность военного представителя на одном из режимных заводов. И родственники не подвели. Они подняли все свои связи и нашли для него вакантную должность начальника расчета в одной из частей ПВО, дислоцировавшейся в подмосковном Наро-Фоминске. Для бывшего майора продолжать службу в должности «старлея», с которой одиннадцать лет назад пришлось начинать, было и обидно, и досадно. Это, а также зарплата, едва дотягивавшая до 10 тысяч рублей, оказались совсем не тем, на что рассчитывал Юреня. Теперь предложение Русскина заработать на продаже секретов представлялось ему единственным выходом, который мог решить все проблемы. В то время, когда сестра с мужем давили на все рычаги, чтобы как-то пристроить на службу бедного родственника, сам он ринулся в Белоруссию разыскивать Русскина. В погоне за длинным долларом. Поиски бизнесмена не заняли много времени. Они встретились. После общих слов Юреня, посетовав на жизненные трудности, высказал сожаление, что не воспользовался в прошлом его предложением и сказал, что сейчас он готов «передать известные ему по службе секреты для продажи за границу». Но Русскин почему-то пропустил эти слова мимо ушей. И тогда Юреня пустил в ход свой главный козырь - предстоящее оформление на службу в войска ПВО России. Но Русскин не торопился. Резидент польской разведки вел с ним игру, и для этого имелись веские основания. Русскина не могло не насторожить проснувшееся в Юрене через пять лет желание пошпионить. Не сказав Юрене «нет», Русскин взял паузу, чтобы доложить Мартину о новом кандидате в шпионскую сеть и одновременно глубже его проверить. Договорившись еще раз встретиться и подробно все обсудить, они разъехались. Дальше события развивались стремительно. В октябре 2005 года Чертановским военным комиссариатом города Москвы Юреня был призван в Вооруженные Силы России. Работники военкомата поверили на слово, что он уволен из белорусской армии по оргштатным мероприятиям и пошли ему навстречу. Дополнительным аргументом был диплом об окончании российского военного училища. Назначение на должность начальника расчета для будущего шпиона стало настоящим подарком, поскольку оно открывало доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Близость к секретам еще больше разожгла денежный аппетит Юрени и, не дожидаясь отпуска, он в ноябре 2005 года отправился в Белоруссию на поиски Русскина. Встретились они в городе Кобрин. В ходе беседы Юреня рассказал ему о своем назначении в часть ПВО, сообщил ряд сведений, касающихся системы организации боевого дежурства, и вновь подтвердил готовность передать за вознаграждение секретную информацию. На этот раз Русскин решил не играть с Юреней в кошки-мышки. Сведения, которые тот рассказал о части, развеяли последние опасения. Резидент польской военной разведки признался, что работает по ее заданиям, и предложил Юрене сотрудничество. Тот потребовал 50 тысяч долларов. Резидент польской военной разведки не стал опускать его с небес на землю. Обозначить настоящую цену будущему агенту было делом «Хозяина». У Русскина имелся свой расчет. Он получал «гонорар» от спецслужбы не только за поставку информации, но и за каждую пойманную в шпионскую сеть голову. Завершилась встреча бывших сослуживцев коротким шпионским «ликбезом». В ходе него Русскин проинструктировал Юреню о мерах конспирации при сборе и хранении секретной информации и обговорил способы связи. В качестве первого задания он ориентировал пока еще «зеленого» агента на передачу не только секретной информации, но и общей: о расположении воинских частей, их предназначении, схемах связи, радиоданных. Такая информация, сказал резидент,также стоит денег и интересна Польше. На этом они расстались. Резидент отправился на явку с Мартином, чтобы отчитаться о «проделанной работе», а без пяти минут агент польской военной разведки возвратился в Наро-Фоминск. Теперь его мысли были больше заняты не столько службой, сколько тем, как добыть секретные сведения.  На должности начальника расчета сделать это было, конечно, не так просто - главные секреты находились гораздо выше. И тогда Юреня прибегнул к простому приему: объявил командованию, что намерен совершенствовать свою профессиональную подготовку, чтобы расти по службе. Он рассчитывал почерпнуть необходимую информацию из наставлений и инструкций, регламентирующих учебно-боевую работу, а также из технических описаний на аппаратуру. Многие из этих документов имели гриф «секретно» и «совершенно секретно». На должности начальника расчета сделать это было, конечно, не так просто - главные секреты находились гораздо выше. И тогда Юреня прибегнул к простому приему: объявил командованию, что намерен совершенствовать свою профессиональную подготовку, чтобы расти по службе. Он рассчитывал почерпнуть необходимую информацию из наставлений и инструкций, регламентирующих учебно-боевую работу, а также из технических описаний на аппаратуру. Многие из этих документов имели гриф «секретно» и «совершенно секретно».Обращение Юрени получило поддержку у командования части. Получив доступ к секретным материалам, он с завидным упорством принялся за их изучение. В то время как многие другие офицеры после окончания службы спешили домой, Юреня задерживался в учебных классах и упорно штудировал наставления и инструкции. Он надеялся убить двух зайцев: приехать на встречу с Русскиным не с пустыми руками, и в то же время добиться назначения на вышестоящую должность, что увеличивало возможности добывать секреты. Активность Юрени в освоении специальности и стремление повысить свой профессиональный уровень командование части оценило положительно. Не каждый день встретишь майора, «убивающегося» на «старлейской» должности, и потому оно закрывало глаза на имевшие место случаи употребления им спиртных напитков и по-человечески было готово пойти навстречу. В перспективе планировалось назначение Юрени на вышестоящую должность - психолога бригады. Предстоящая служба в штабе еще больше подогрела денежные аппетиты Юрени, а собранная секретная информация «жгла карман». Он не стал откладывать дела в долгий ящик и вызвал Русскина на встречу. Резидент и польская военная разведка среагировали оперативно. Перед тем как отправить Русскина в Наро-Фоминск, ему назначили явку с кадровым сотрудником, курировавшим работу резидентуры. Она состоялась в белорусском городе Пружаны. На нее прибыл хорошо знакомый Русскину Мартин. К тому времени в польской спецслужбе, проанализировав все имеющиеся на Юреню материалы, пришли к выводу, что в его лице агентурная сеть может пополниться ценным источником информации. В этой связи Мартин поставил перед Русскиным задачу: организовать с Юреней негласную работу на регулярной основе. Здесь Мартин с Русскиным не стали изобретать ничего нового и остановились на классической форме - получение от Юреии подписки. В ней тот должен был письменно подтвердить свое согласие выполнять разведывательные задания и для конспирации и выбрать себе псевдоним. Дополнительно для подстраховки, а также пополнения ведущейся в спецслужбе агентурной картотеки Мартин посчитал нелишним сфотографировать Юреню и его личные документы. От Русскина Мартин потребовал, чтобы тот в работе с будущим агентом нацелил его на получение информации, касающейся состояния и перспектив развития системы ПВО московской зоны. Служба Юрени в ключевом военном округе - Московском, в частности, в частях ПВО, открывала польской военной разведке доступ к важным российским секретам и позволяла приподнять завесу тайны над планами ее укрепления. Поэтому Мартин на встрече с Русскиным не стал скряжничать и выплатил резиденту четыре тысячи долларов. Делиться с Юреней «по-братски» Русскин не захотел и посчитал, что тому за глаза хватит пятисот. Опасная игра Тем временем будущий агент, подогреваемый мыслями о шпионском гонораре, рьяно выполнял задание. Под различными предлогами Юреня проникал в кабинеты, где хранились или разрабатывались секретные документы, и знакомился с их содержанием. При посещении соседних воинский частей он не упускал возможности собрать данные на командный состав: фамилии, имена, домашние, служебные адреса и материалы, касающиеся учебно-боевого процесса. К концу марта 2006 года Юреня накопил значительный объем секретных материалов, а Русскин тянул с приездом в Россию. Он мотался по большому кругу - проводил явки с другими агентами польской военной разведки. В конце концов, у Юрени иссякло терпение, он позвонил ему и заранее обусловленной фразой сообщил о готовности к передаче собранной информации. В ходе разговора они договорились встретиться в Наро-Фоминске.  3 апреля 2006 года Русскин приехал в Москву, в ней не задержался и сразу же направился в Наро-Фоминск, где поселился в городской гостинице. В одном из ее номеров состоялась встреча двух шпионов. Юреня передал Русскину материалы, касающиеся структур части и выполняемых ею учебно-боевых задач, порядка взаимодействия с другими подразделениями Вооруженных Сил России, а также отдельные сведения в отношении других военных объектов, дислоцирующихся под Наро-Фоминском. Но этого ему показалось мало. Не пожалев родственника - мужа сестры, Юреня рассказал об истинном назначении завода, где тот работал, а также номенклатуре выпускаемой обороной продукции. Русскин результатом остался доволен - ему было чем отчитаться перед Мартиным. Теперь предстояло решить еще одну его задачу - поставить Юреню на «мертвый шпионский якорь». И хотя на предыдущей встрече была достигнута договоренность о сотрудничестве с польской военной разведкой, Русскин не был до конца уверен, что Юреня согласится стать ее постоянным агентом. Ведь одно дело - продать секреты, получить за них свое и потом уйти на дно, чего собственно добивался Юреня, и совсем другое - регулярно выполнять задания. Поэтому, чтобы не отпугнуть агента Русскин начал разговор издалека. Он напомнил Юрене о возрасте, затем посетовал на отсутствие перспективы по службе и не преминул упомянуть о том, что при той очереди на квартиры, которая существовала в части, ему, в лучшем случае, удастся въехать в нее разве что вперед ногами. Юреня с ним согласился. Сославшись на собственный пример, Русскин пообещал Юрене, что с помощью друзей в Польше ему удастся быстро решить все свои материальные проблемы. Но для этого надо будет периодически подбрасывать информацию и выполнять задания. Предложение резидента польской военной разведки не вызвало у Юрени угрызений совести. Он цинично заявил: «Подбрасывать можно, лишь бы хорошо платили». После такого ответа Русскин посчитал, что наступил подходящий момент, чтобы перейти от слов к делу и документально закрепить агентурные отношения с Юреней. Пустившись в пространные рассуждения о том, что деньги любят не только счет, но и учет, он предложил ему соблюсти небольшую формальность: письменно подтвердить свое согласие на сотрудничество. Тут Юреня задумался. Но давать задний ход не стал и, получив подтверждение, что представленные им материалы будут хорошо оплачиваться, дал письменные обязательства сообщать польской военной разведке информацию и выполнять ее задания. На этом Русскин не остановился и, чтобы окончательно привязать Юреню к себе и спецслужбе, предложил сфотографироваться и переснять ряд страниц из его удостоверения личности офицера. Тот возражать не стал, хотя и отдавал себе отчет в том, что фотография должна пополнить специальную картотеку в Варшаве и лечь в агентурное дело. После завершения последнего акта вербовки Русскин вручил Юрене задаток - пятьсот долларов. Но на этом встреча не закончилась. Резидент напомнил Юрене о его неудачной попытке устроиться на службу в органы КГБ Республики Беларусь и рекомендовал повторить ее в России. Для чего посоветовал ему установить контакт с сотрудниками органов федеральной службы безопасности, а потом предложить им свои услуги. В этом случае, по словам Русскина, Юреня получил бы надежную «крышу», которая обезопасила бы его от подозрений и позволила существенно расширить возможности по сбору информации. Рекомендуя Юрене заняться этим вопросом в ближайшее время, Русскин вряд ли догадывался об истинной цели задания Мартина. Забота о безопасности агента была кажущейся. Подставляя Юреню, в польской спецслужбе знали, что делали. Собственный, а также опыт разведывательной работы в России других партнеров по блоку НАТО свидетельствовал о том, что при том уровне эффективности работы, который демонстрировали российские контрразведчики в последние годы, рассчитывать на длительную работу агентов не приходилось. Даже самые опытные и осторожные, не говоря уже о так называемых «одноразовых агентах», к каковым, вне всякого сомнения, в польской военной разведке относили Юреню, в лучшем случае держались на плаву год-два. Юреня, не подозревая об этом, пообещал Русскину в ближайшее время взяться за выполнение задания. На том они расстались. Резидент возвратился в Белоруссию и стал готовиться к встрече с Мартином. Как и предыдущая, она прошла в городе Пружаны. Русскин подробно рассказал, как проходила вербовка агента - Юрени, какое ему было дано задание, а затем передал подписку, фотографию и шпионские материалы. Разведчик остался доволен и дал резиденту дополнительные задания. Их суть сводилось к тому, что агенту Юрене предстояло выяснить, какие меры военное руководство российской армии намерено предпринять для усиления средств ПВО московской зоны, а также о возможном их размещении на территории Республики Беларусь. Между тем Юреня, все еще надеявшийся получить 50 тысяч долларов, ломал голову над тем, как подступиться к выполнению второй части задания - внедрению в аппарат органов безопасности. Внутренний страх перед ними долго удерживал шпиона от первого шага. В конце концов, он решился, пришел в отдел ФСБ и в беседе с сотрудником военной контрразведки рассказал в выгодном для себя свете о службе в белорусской армии. При этом Юреня не преминул упомянуть о том, что рассматривался как кандидат на работу в КГБ Республики Беларусь, а потом поинтересовался возможностью перехода в органы ФСБ России. Отрицательный ответ не остановил его, и тогда он высказал готовность оказывать необходимую помощь органам безопасности в войсках в решении оперативных вопросов.  С ответом военные контрразведчики не спешили, и для того у них имелись основания. Покидая кабинет, Юреня не подозревал, что к тому времени управление ФСБ России по Московскому военному округу совместно с коллегами из Комитета государственной безопасности Республики Беларусь уже вели оперативную разработку резидентуры польской военной разведки, занимавшуюся сбором секретной и иной информации о Вооруженных Силах двух стран. Расплата В польской военной разведке словно предчувствовали близкий крах резидентуры и, суля Русскину солидный денежный куш, торопили с материалами. Он лез из кожи вон и наседал на Юреню. А тот, исчерпав свои возможности, принялся подыскивать себе помощников среди сослуживцев. Возникла реальная угроза вовлечения новых лиц в преступную деятельность шпионов. Тогда российские и белорусские контрразведчики задействовали в полном объеме весь имевшийся в их распоряжении арсенал оперативно-технических и иных средств. Основные их усилия были сосредоточены на документировании преступной деятельности Русскина и Юрени. Развязка неумолимо приближалась. Очередная попытка Юрени ввести в заблуждение российских контрразведчиков и обезопасить себя потерпела неудачу. 1 февраля 2007 года он, выполняя задание резидента Русскина, снова обратился к сотруднику военной контрразведки и предложил свои услуги. Получив отрицательный ответ, Юреня решился на рискованный ход. Стремясь создать о себе впечатление, как о человеке с перспективными разведывательными возможностями, он в общих чертах рассказал о якобы имевших место вербовочных подходах к нему со стороны польских граждан во время проживания на территории Республики Беларусь. Но и на эту наживку контрразведчики не клюнули. К тому времени они уже располагали убедительными материалами, изобличающими Юреню в шпионской деятельности, и ждали сигнал от коллег из КГБ Республики Беларусь. А там готовились к завершению операции по ликвидации резидентуры польской военной разведки. Ее кульминаций должен был стать захват с поличным резидента Русскина. А тот, ничего не подозревая, готовился к встрече с Мартином. На этот раз она должна была состояться на территории Польши. С собой Русскин прихватил солидный шпионский багаж. С ним он и был задержан. Это послужило сигналом для действий оперативной группы ФСБ России. Арест Юрени прошел буднично и не привлек внимания окружающих. Его доставили в Управление ФСБ России по Московскому военному округу. Перед лицом очевидных фактов Юреня был вынужден признаться в сотрудничестве с польской военной разведкой и проведении по ее заданию разведывательной работы на территории Российской Федерации. 29 октября 2007 года Московским окружным военным судом майор Юреня Сергей Алексеевич был признан виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа и приговорен по ст. 275 УК РФ к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд также лишил его воинского звания «майор». Николай Абин. Журнал «ФСБ: За и Против»  ertata Тэги: авиация., армия, армия,, беларуси, беларусь, вов., военный, госбезопасность, интересный, история., кгб, контрразведка, москвы, непознанный, организация, пво, польский, польша, россия, спецслужба, тайный, флот,, фсб, шпион, шпионаж Ржевский гамбит и его смысл.2013-09-06 19:04:19Суть начатой либерально-буржуазными кругами — как доморощенными, так и закордонными — ... + развернуть текст сохранённая копия Суть начатой либерально-буржуазными кругами — как доморощенными, так и закордонными — фальсификации российской истории в том, чтобы подменить наше общее прошлое, биографию народа, а вместе с ней — и биографии миллионов соотечественников, посвятивших свои жизни возрождению и процветанию нашей Родины, борьбе за её свободу от иноземного владычества. Фальсификация истории — это попытка наглой подмены самой России. Одним из главных объектов фальсификаций антисоветчики избрали историю героического подвига советского народа, освободившего мир от немецкого фашизма. Понятно, что искренние патриоты не приемлют эту игру напёрсточников. Одна из глав монографии «Правда против лжи. О Великой Отечественной войне», разоблачения фальсификаторов истории заслуженного деятеля науки РФ, доктора филологических наук, почётного профессора Тверского государственного университета, фронтовика Александра Огнёва.  Сталинградский итог Блестящая победа в Сталинграде имела очень важное международное военно-политическое значение. Если бы мы не удержали Сталинград, то это могло бы привести к вступлению Японии и Турции в войну против СССР. Только после этой победы «в Токио хорошо поняли, что начинать войну с СССР опасно». «На мази был сепаратный сговор «демократий» с нацистской Германией, о чём свидетельствует в своих мемуарах тогдашний госсекретарь США Хэлл». В первой половине 90-х годов, изучив военно-политические документы, в том числе ранее засекреченные, американский историк профессор У. Кимболл пришёл к выводу: после победы под Сталинградом руководство США забеспокоилось, что «Красная Армия добьётся такого перелома, что сумеет победить немцев ещё до того, как англичане и американцы смогут перебросить свои войска в Западную Францию». Германские генералы Бутлар, Цейтцлер и Дёрр оценивали битву на Волге, в которой немцы потеряли пять армий, как «поворотный пункт всей Второй мировой войны». Немецкий историк В. Герлиц в своём труде о генеральном штабе писал, что Сталинград «явился второй Йеной и стал безусловно крупнейшим поражением, какое когда-либо терпела немецкая армия». Но, по его мысли, «Сталинград символизировал и нечто большее. Он, как Эль-Аламейн и англо-американская высадка в Северной Африке, знаменовал собой поворотный пункт во Второй мировой войне. Правда, ещё последуют отчаянные удары локального характера — под Харьковом весной 1943 года, в Арденнах на Рождество 1944 года, но они явятся частью оборонительной борьбы, которую немцы будут вести с огромным упорством и мужеством. Инициатива ушла из рук Гитлера и никогда к нему не вернётся. Уже в ночь на 30 мая 1942 года англичане осуществили свой первый налёт на Кёльн, использовав тысячу самолётов; за ним последовали мощные налёты на другие города в то столь богатое событиями лето. И, наконец, в снегах Сталинграда и в знойных песках североафриканской пустыни была повержена в прах великая и ужасная нацистская идея. Оказался обречённым в результате разгрома Паулюса и Роммеля не только Третий рейх, но и отвратительный и гротескный «новый порядок», который Гитлер и эсэсовские головорезы пытались установить в завоёванных странах». В германской армии резко возросло число дезертиров, и Гиммлер, чтобы воспрепятствовать этому, 10 сентября издал приказ: «Отдельные ненадёжные элементы, очевидно, считают, что война для них закончится, как только они сдадутся врагу... Каждого дезертира... ждёт справедливое возмездие. Более того, его недостойное поведение повлечёт за собой самые серьёзные последствия для его семьи... Её немедленно расстреляют...» Журнал «Знамя» опубликовал отрывки последних писем немцев из Сталинграда. В них читаем: «Вокруг всё рушится, гибнет целая армия, ночь и день в огне…» «Нам говорят, что мы тут сражаемся за Германию, но очень немногие здесь верят, что нашей Родине нужны бессмысленные жертвы». «Мы ведём тяжелейшие бои в совершенно безнадёжном положении. Безысходность, холод, голод, самопожертвование, сомнения, отчаяние и чудовищная смерть». «Люди подыхают от голода, лютого холода, смерть здесь просто биологический факт… Они мрут, как мухи, и никто не заботится о них, и никто их не хоронит. Без рук, без ног, без глаз, с развороченными животами они валяются повсюду». «Мы уже три месяца под Сталинградом и до сих пор совершенно не продвинулись вперёд». «Нас уже полностью вытеснили в город. Этот проклятый город… Уж скорее бы конец!» «Какое несчастье, что началась эта война! Сколько прекрасных деревень она разорила, разрушила. И поля всюду не вспаханы. Но страшнее всего, что столько людей погибло. И теперь все они лежат во вражеской земле. Какое это огромное горе! Не радуйтесь, что война идёт в далёкой стране, а не на нашей любимой немецкой Родине. Туда она не должна прийти, чтобы горе не стало ещё большим… Если мы уйдём отсюда, русские прорвутся и всё уничтожат. Они очень жестоки, и их много миллионов. Русскому мороз нипочём, а мы страшно мёрзнем». «Сталинград — не военная необходимость, а политическое безумие». «Сталинград — хороший урок для немецкого народа, жаль только, что те, кто прошёл обучение, вряд ли смогут использовать полученные ими знания в дальнейшей жизни». «Теперь вера в правое дело мертва. Она погибла. Погибла, как в ближайшие тридцать дней погибнут сотни тысяч, и я в том числе». Эти письма вывез один из последних немецких самолётов, вылетевших из Сталинграда. Все они до адресатов не дошли, были конфискованы немецким командованием. А. Бланк в статье «Пленники Сталинграда» писал: «То, что мы узнавали о дискуссиях среди немецких военнопленных по отдельным репликам самых откровенных врагов или, наоборот, самых доверчивых офицеров, отнюдь не увеличивало наши симпатии к временным жителям Спасо-Евфимиева монастыря, где помещался лагерь. «Это пропаганда, — говорили одни, — самая изощрённая пропаганда русских. Они хотели расслабить нас, усыпить нашу бдительность, выставить фюрера лжецом и клеветником, чтобы побудить нас к измене присяге». «Русские просто боятся возмездия за плохое обращение с нами». «Они хотят иметь свой шанс на случай поражения» — были и такие голоса. Кое-кто даже разъяснял, что в этом, мол, феномене прощения нет ничего удивительного. Мягкосердечные славяне «пасуют перед народом господ, чувствуют свою неполноценность и отдают должное… рыцарям германского духа». Были суждения и литературно-психологического порядка. «Достоевский, — говорили «интеллектуалы», — давно объяснил русскую душу. Для неё характерен комплекс «любовь — ненависть». Кто-то даже припомнил Толстого с его «непротивлением злу». «Шмидт — единственный из генералов, который всё время выражал недовольство чем-нибудь, умышленно искал повода для бесконечных, назойливых, наглых жалоб. Целую неделю, например, он ворчал, что на гарнир к мясным блюдам подают кашу из пшённой или овсяной крупы. «Мы не куры и не лошади!» — кричал он. А во время посещения лагеря комиссией из Москвы выкинул «шутку» — вдруг громко заржал по-лошадиному. «Это от овсяной каши, — объяснил он с издёвкой, — а скоро начну кричать петухом — от пшена». Профессор Г. Куницын вспоминал: «В 1965 году в ФРГ хозяин маленькой гостиницы (в г. Оберхаузене), где остановилась наша киноделегация, оказался из военнопленных, сдавшихся нам в Сталинграде зимой 1942—1943 гг. Узнав, что я тоже воевал в Сталинграде, он устроил следующее: собрал своих фронтовых товарищей, и, когда я проходил вечерами через его же ресторанчик в гостиницу, эти люди приветствовали меня стоя, приглашая на ужин. «Почему?» — задал я им вопрос. Ответ: вы, русские, сохранили нам жизнь, а могли бы в отмщение поступить иначе… То была искренняя благодарность». Писатель М. Алексеев делился своими впечатлениями: «После войны я дважды был в Германии, Восточной и Западной. И знаете, встречали меня более дружески немцы, вернувшиеся из русского плена. В один голос они говорили мне одно и то же: русские кормили нас, принёсших им столько бед, кормили лучше, чем себя. Сами-то они жили впроголодь». Советские войска взяли в плен свыше 91 тысячи гитлеровцев, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом, противнику удалось вывезти по воздуху до 42 тысяч раненых и больных. По заявлению Керига, «согласно новым оценкам, в советском плену оказалось примерно 113000 солдат 6-й армии — немцев и румын». «История войн», ничего не сказав о военно-политическом значении сталинградской победы, утверждает, что «в Сталинграде русские понесли б`ольшие потери, чем германцы». Типпельскирх писал об уроне немцев в боях в районе Сталинграда: «Потери в технике были, конечно, значительно больше, чем у противника. Потери в личном составе следовало считать очень тяжёлыми». В «Истории Великой Отечественной войны» об этой битве сказано: «На поле боя было подобрано и похоронено 147200 убитых немецких солдат и офицеров. Общие потери немецко-фашистских войск с 19 ноября по 2 февраля 1943 года составили свыше 800 тысяч человек. Всего же за время Сталинградской битвы… до полутора миллионов солдат и офицеров… было убито, ранено и взято в плен». Сталинград после окончания сражения представлял собой сплошные руины. Первая перепись населения в городе вскоре зарегистрировала 10000 человек, в том числе 994 ребёнка. Сейчас нет города под названием «Сталинград», есть Волгоград. Выходит, противникам хочется вытравить из сознания молодых людей не только название «Сталинград», но и то героическое, очень жестокое и кровавое, колоссальное по своему военно-политическому значению для всего хода Второй мировой войны, что свершилось в нём и вокруг него в 1942—1943 годах. В 74 городах Франции, в том числе и в Париже, есть улицы и площади, названные в честь Сталинграда. В Бельгии тоже есть такие улицы. Битва вокруг Ржевской битвы В приказе Верховного Главнокомандующего от 23 февраля 1943 года говорилось: «Навсегда сохранит наш народ память о героической обороне Севастополя и Одессы, о боях под Москвой, в районе Ржева, под Ленинградом, о сражении у стен Сталинграда». Ожесточённые бои за Ржевский плацдарм до сих пор привлекают пристальное внимание отечественных и зарубежных исследователей. Книга немецкого генерала Х. Гроссмана «Ржев — краеугольный камень Восточного фронта» вызвала возмущение ветеранов войны тем, что её издали при финансовой поддержке Тверской областной администрации. В книге оправдывается нападение Германии на СССР: «Русский большевизм оставался для Германии врагом № 1. По этим причинам Гитлер решился на поход против Советской России». А почему же он обрушился на ряд государств, где совсем не пахло большевизмом?  В книге Х. Гроссмана бои за Ржев представлены как «героический эпос» немецкой истории, без стеснения восхваляются военный преступник генерал-фельдмаршал Модель и другие гитлеровские захватчики, которые устраивали массовые расстрелы наших мирных жителей и военнопленных. Газета «Известия» 12 марта 1997 года напечатала статью В. Костюковского «Ненависть у костра примирения», в которой выражалось удивление и недовольство тем, что большинство наших людей осудили и финансирование лживой книги фашистского генерала, и план устройства памятника немецким солдатам в Ржеве. Может быть, он поймёт причины этого осуждения, хотя бы прочитав в статье Ивана Болтовского в «Правде» «Я убит и не знаю — наш ли Ржев наконец?» такие строки: «Недалеко от Ржева у обочины шоссе на дорогу выходит бронзовая женщина с девочкой на руках, напоминающая о 66 жителях села Афанасово, расстрелянных и сожжённых 5 и 6 февраля 1942 года»? О. Кондратьев, один из составителей сборника «Ржевская битва», поместил в нём статью «Забытая битва», где поддержал мысль о ключевом месте боёв под Ржевом во Второй мировой войне и утверждал, что «в угоду чьим-то желаниям битва за Ржевско-Вяземский плацдарм была раздроблена на множество локальных операций и боёв». Но это объясняется самим характером длительной борьбы за плацдарм: она не вылилась, как в Сталинграде, в непрерывные бои, на месяцы затухала, превращаясь в позиционное противостояние и бои «местного значения». И потому в научных трудах нет «попытки взглянуть» на операции на Ржевско-Вяземском плацдарме «как на единое целое». Они проводились в разное время, с разных исходных позиций и даже с несколько разными целями. Кондратьев одобрил Гроссмана за то, что он назвал «Ржев (как символ, как обобщённое понятие всего плацдарма) краеугольным камнем Восточного фронта... дал собственную периодизацию этого сражения. И первой в этом ряду Гроссман назвал схватку за Ржев в октябре 1941 года». Кондратьев понимает, что это можно оспорить: «Конечно, события осени первого года войны у Ржева — часть Московской битвы. Но ведь происходило это на тверской земле». Тогда плацдарм ещё отчётливо не образовался, и потому не стоит рассматривать эту «схватку» в составе «единого целого». Американцы назойливо отыскивают неудачи нашей армии, им хочется доказать, что не Советский Союз, а США сыграли решающую роль в разгроме фашистской Германии. Американский историк Д. Глантц в книге «Крупнейшее поражение Жукова. Катастрофа Красной Армии в операции «Марс», 1942» поддержал мысль Гроссмана о Ржеве как краеугольном камне всего Восточного фронта и поставил операцию «Марс», когда в декабре 1942 года наши войска предприняли там наступление, в центр советских военных усилий: «огромный масштаб и амбициозная стратегическая цель делали» её «по меньшей мере столь же важной, как и операция «Уран», а, вероятно, даже более важной». Цель этой придумки — снизить значение нашей великой победы в Сталинградской битве и очернить Г. Жукова, национального героя России. Поддерживая Глантца, тверская исследовательница С. Герасимова пишет в сборнике «Ржевская битва»: «К 19 ноября 1942 года в составе Калининского, Западного фронтов и войск Московской зоны обороны сил и средств было больше, чем в составе Юго-Западного, Донского и Сталинградского, правда, при большей протяжённости фронта». Но надо ли было учитывать войска «Московской зоны обороны», которые не принимали прямого участия в операции «Марс»? Надо ли было Кондратьеву в брошюре «Ржевская битва: полвека умолчания», подкрепляя мысль Гроссмана, искусственно увеличивать число наших армий, наступавших на «Ржевский плацдарм»? Он причислил к ним и 2-ю ударную армию, которая «формировалась и действовала на Волховском фронте и никаким образом не причастна к боевым действиям на плацдарме». Ржевский фланг Сталинградской битвы Опасение за судьбу Москвы и всего центрального региона страны, которые имели чрезвычайно важное экономическое и политическое значение для хода всей войны, заставляло нашу Ставку держать там большие резервы. Ржев был удобным трамплином для немецкого наступления на Москву, но во второй половине 1942 года обстановка на фронте сильно изменилась, угроза нашей столице намного снизилась. Если бы германские войска взяли Сталинград, то они бы отрезали юг страны от центра, перерезали Волгу, важнейшую водную артерию страны. 13 ноября 1942 года Жуков и Василевский были у Сталина и предложили срочно провести наступательную операцию в районе севернее Вязьмы и «разгромить немцев в районе ржевского выступа», чтобы германское командование не смогло «перебросить часть своих войск из других районов, в частности из района Вязьмы, на помощь южной группировке». Бои за Ржевский плацдарм, «по расчётам Ставки, должны были дезориентировать противника, создать впечатление, что именно здесь, а не где-либо в другом месте, мы готовим зимнюю операцию». В октябре немецкий генштаб перебросил в район Великих Лук из-под Ленинграда танковую, моторизованную и пехотную дивизии. Это помогло нашим войскам провести успешную операцию «Искра» и прорвать Ленинградскую блокаду. Жуков сообщил: «В район Витебска и Смоленска направлялось семь дивизий из Франции и Германии. В район Ярцева и Рославля — две танковые дивизии из-под Воронежа и Жиздры. Итого, к началу ноября для усиления группы «Центр» было переброшено двенадцать дивизий». В декабре 1942 года советские войска, перейдя в наступление, пытались окружить немецкую группировку у Ржева, но не добились успеха. Западный фронт не прорвал оборону врага. Наше командование посчитало, что основная причина неудачи крылась в недооценке «трудностей рельефа местности, которая была выбрана для нанесения главного удара». Но дело было не только в этом. У немецкой разведки был осведомитель в Москве А. Демьянов («Гейне»-«Макс»), младший офицер связи. Она не знала, что он передавал ей дезинформацию. П. Судоплатов в книге «Разведка и Кремль» писал, что, по замыслу генерала Штеменко, важные операции нашей армии «действительно осуществлялись в 1942—1943 гг. там, где их «предсказывал» для немцев «Гейне»-«Макс», но они имели отвлекающее, вспомогательное значение». 4 ноября 1942 года он сообщил им, что советские войска нанесут удар 15 ноября «не под Сталинградом, а на Северном Кавказе и под Ржевом... Враг был заранее информирован нами о готовящемся и начавшемся 8 декабря нашем наступлении!.. Немцы ждали удара под Ржевом и отразили его. Зато окружение группировки Паулюса под Сталинградом явилось для них полной неожиданностью». Это стало по своей сути ржевским гамбитом. Жуков понял, что «противник разгадал наш замысел и сумел подтянуть к району действия значительные силы с других участков», но он «так никогда и не узнал, что немцы были предупреждены о нашем наступлении, поэтому бросили туда такое количество войск». Сначала в книге «Секретный фронт Генерального штаба. Книга о военной разведке. 1940—1942», а затем в журнале «Сенатор» В. Лота писал: «Жуков мастерски организовал операцию по дезинформации противника о том, что советские войска готовят крупное наступление на этом участке Восточного фронта… 7 ноября 1942 года в ГРУ была получена радиограмма от «Доры»: «ОКВ ожидает большое зимнее наступление Красной Армии на участке между Великими Луками и Ржевом». Это сообщение свидетельствовало о том, что в германском генштабе поверили донесениям немецкой военной разведки о готовящемся наступлении Красной Армии на центральном участке фронта. «Жуков в процессе этой дезинформационной отвлекающей операции был одним из главных «признаков» её серьёзности, важности. Немецкая разведка внимательно следила за передвижениями по фронтам Г.К. Жукова и считала, что там, где он находится, и необходимо ждать наступления со стороны Красной Армии. 9 ноября от «Доры» поступило ещё одно донесение: «ОКВ считает, что советские армии в центральном секторе фронта будут намного лучше оснащены и подготовлены, чем зимой прошлого года, и что минимум половина армий будет находиться под руководством тех генералов, которые отличились зимой прошлого года, в частности Говорова, Белова, Рокоссовского, Лелюшенко. ОКВ считает, что сильно оснащённая боевой техникой советская армия сконцентрирована у Можайска и вторая, не уступающая ей, у Волоколамска и что значительные силы готовятся для наступательных действий у Торопца и северо-восточнее Торопца, а также между Старицей и озером Селигер». Эти факты позволяют усомниться в утверждении Судоплатова о том, что Жуков не узнал о «предупреждении» немцев о нашем наступлении в районе Ржева. Немецкий генерал оправдывается Глантц безапелляционно утверждал, что операция «Марс» потерпела крах. Считая, что все наши наступательные удары на Ржевском плацдарме «не достигли своих главных целей», С. Герасимова в статьях, напечатанных в журнале «Вопросы истории», сборниках «Война и воины России» и «Ржевская битва», книге «Ржев-42. Позиционная бойня», вторит Глантцу: операция «Марс» «практически провалилась», Ржев — «это потерянная победа и нашей армии, и наших полководцев, и в первую очередь, увы, Г.К. Жукова». В 2008 году в Москве вышло второе издание названной выше книги Герасимовой. В 2009 году эта работа появилась в третий раз под названием «С.А. Герасимова. Ржевская бойня». Бойня! Либерально-западнические издательства и их спонсоры не жалеют денег на выпуск книг, помогающих дискредитировать нашу Победу. Скандально известный фильм А. Пивоварова «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова» был показан каналом НТВ в 2009 году в День защитника Отечества. Герой Советского Союза В. Карпов, воевавший в 1942 году на Калининском фронте, в своём отзыве о нём подчеркнул, что смотрел его с негодованием. Цель фильма: «Во что бы то ни стало опорочить действия Георгия Константиновича Жукова, доказать, что воевали мы бездарно и победа далась лишь потому, что завалили врага трупами наших воинов». Карпов спросил: «Мои боевые товарищи, не жалея себя, сражались, чтобы приблизить Победу. Почему же в фильме на НТВ всё иначе? Почему этот канал занял такую антипатриотичную позицию?» Хрущёв в докладе на ХХ съезде партии утверждал: «Сталин требовал непрерывных лобовых атак, с тем, чтобы брать село за селом. И мы несли на этом огромные потери». Маршала Г. Жукова винят в том, что он признавал «в качестве основного метода наступления лобовые массированные атаки», и потому войска под его началом несли большие потери. Г. Попов писал, что в 1942 году в ходе Ржевско-Вяземской операции Жуков «с упрямством атаковал «в лоб» немцев».  Чтобы рассеять это обвинение, приведём абзац из приказа Жукова от 9 декабря 1941 года: «Категорически запретить вести фронтальные бои… против укреплённых позиций, против арьергардов и укреплённых позиций оставлять небольшие заслоны и стремительно их обходить, выходя как можно глубже на пути отхода противника». 27 января 1942 года Жуков негодует: «Части 49-й армии много дней преступно ведут лобовые атаки на населённые пункты Костино, Острожное, Богданово, Потапово и, неся громадные потери, не имеют никакого успеха». Он требовал: «Прекратить преступные атаки в лоб населённого пункта». Но понятно, что подчас сама особенность обстановки может потребовать от военачальника принять решение об использовании и лобового удара. Глантц возложил вину на Жукова за «страшные людские потери» в операции «Марс», составившие-де около 500000 человек. В книге «Гриф секретности снят» и статье генерал-полковника Г. Кривошеева в «Военно-историческом журнале» отмечено, что в этой операции участвовали 545070 советских солдат, наши общие потери достигли 215674 человека, безвозвратные — 70373. В Сталинградской наступательной операции наши войска насчитывали 1143500 человек, потеряли 485777 бойцов, безвозвратно — 154885. Эти цифры убедительно опровергают концепцию Глантца и его сторонников. В «Ржевской битве» говорится, что эта битва «была самой кровопролитной во Второй мировой войне»: советские потери в ней «могут приближаться к 2 миллионам человек», «Институт военной истории Министерства обороны РФ назвал число в 2,5 миллиона человек». Никто пока документально не обосновал, почему эти цифры так резко скакнули вверх. В книге «Гриф секретности снят» и статье Г. Кривошеева сообщается: наша армия в Ржевско-Вяземской операции (8 января — 20 апреля 1942 года), Ржевско-Сычёвской (30 июля — 23 августа 1942 года), в новой Ржевско-Сычёвской (25 ноября — 20 декабря 1942 года), Ржевско-Вяземской (2 марта — 31 марта 1943 года) и в боях у города Белого (2 июля — 27 июля 1942 года) потеряла 1345174 человека, безвозвратно — 440469. В Сталинградской битве наши общие потери составили 1129619 человек, безвозвратные — 478741. Она длилась полгода, безвозвратные потери в ней превышали те, какие понесли мы в сражениях за Ржевский плацдарм, продолжавшихся свыше года. Это свидетельствует: она была более масштабной и ожесточённой по сравнению с боями под Ржевом. Конечно, душевную боль вызывает не всегда оправданная гибель наших солдат на фронте — было такое и под Ржевом. Но надо критически относиться к словам А. Порка: «Шли в бой с одной винтовкой на троих. Город Ржев 17 раз переходил из рук в руки», был потерян зимой 1941—1942 годов «в боях под Ржевом один миллион мужиков». И. Ладыгин, Н. Смирнов в книге «На ржевском рубеже», статьях «Долгий путь к слову «наш!» и «Фронт горел не стихая…» и вместе с ними О. Кондратьев в своих работах представили наступательные операции наших войск за овладение Ржевским плацдармом в 1942 году как «побоище», «бессмысленное избиение наших плохо вооружённых частей». И якобы «в жертву амбициям» Верховного «и готовности быстрее рапортовать бессмысленно бросались на верную гибель армии, дивизии, полки, роты». Они утверждали: Верховный «совершенно не ценил человеческую жизнь». 5 мая 2010 года на канале НТВ объявили, что Сталин погубил десятки миллионов человек. Тиражируя выдумки Волкогонова Названные выше авторы, видимо, попали под влияние утверждений Волкогонова: «Сталин никогда не жалел людей. Никогда!.. Ни в одном документе Ставки не нашла отражение озабоченность Сталина большими людскими потерями». Но как быть хотя бы с тем, что в мае 1942 года Сталин в телеграмме Хрущёву и Тимошенко требовал: «Не пора ли нам научиться воевать малой кровью?» В. Мельников в своей книге «Их послал на смерть Жуков? Гибель армии генерала Ефремова» сообщил: «Сталин потребовал от всех командующих фронтами принять решительные меры по пресечению ничем не обоснованных потерь в личном составе. Следствием этого стало появление ряда приказов, подписанных начальником Генерального штаба Красной Армии и командующими фронтами, в которых ставились конкретные задачи по сохранению жизни бойцов и командиров». Но Ладыгина, Смирнова, Кондратьева захватила не столько устремлённость к сущей правде, сколько мстительная мысль разоблачить Сталина и Советское командование, они представили тяжкую картину боёв за Ржев ещё более тягостной. В их работах замечаются мелкие, но по своей сути концептуальные «неточности», говорящие об этой тенденции. Они сообщают, что 29-я армия вышла из окружения, имея в своём составе 5200 человек, что «составляет примерно половину личного состава только одной стрелковой дивизии — и это из 7 дивизий ударной группировки 29-й армии, фактически полностью погибшей в Мончаловских лесах». У них получается, что там погибли более 70000 человек. Они умолчали о том, что во время войны в действующих войсках, за редким исключением, не имелось полного штатного состава. Так, в начале октября 1941 года в стрелковых дивизиях 24-й армии в среднем было 7700 человек, в 43-й армии — 9000 человек, 50-й армии — 8500 человек, 3-й и 13-й армиях — 7500 человек. В кавалерийских дивизиях насчитывалось в среднем 1500—2000 человек. К тому же надо учитывать, что некоторые группы наших солдат, оставшись в тылу врага, соединились с партизанами. Обличители утверждают, что полки «после бесплодных атак уменьшались до взвода или отделения», «в дивизиях… атаковали уже не тысячи и даже не сотни, а десятки бойцов и командиров». Не превратился ли этот тезис в кровожадную гиперболу, которая всё может съесть, в том числе и правду? Правильно ли говорить о бесплодности наших атак, если они сковали очень крупные силы врага?  Наше наступление в районе Погорелое Городище — Сычёвка сначала имело успех, враг понёс большие потери, был освобождён город Зубцов. Бывший командир взвода 1028-го артполка П. Михин сообщил, что 30 июля 1942 года немцы не выдержали нашего удара, «попятились назад, потом это превратилось в паническое бегство». К. Типпельскирх в «Истории Второй мировой войны» писал, что в районе Ржева прорыв советских войск «удалось предотвратить только тем, что три танковые и несколько пехотных дивизий, которые уже готовились к переброске на Южный фронт, были задержаны и введены сначала для локализации прорыва, а затем для контрудара». Однако удивляет рассуждение П. Михина: «Не было нашей победы, потому и не писали про Ржев. Только А. Твардовскому удалось напечатать стихотворение «Я убит подо Ржевом», и то, видимо, по чьему-то недосмотру». Напомню, что оно было написано в 1945—1946 годах, его сразу опубликовали в «Новом мире», никакому остракизму стихотворение не подвергали. Твардовский в стихотворении «Я убит подо Ржевом», написанном в форме монолога павшего воина, отразил горечь страшных потерь в войне. Борясь за свободу, за счастье народа, остались лежать на полях сражений миллионы наших людей, и поэт призывал своих современников достойно жить «И родимой Отчизне // С честью дальше служить». О боях под Ржевом в 80-е годы писали В. Кондратьев в сборнике «Сашка. Повести и рассказы», Е. Ржевская «Под Ржевом». Им посвящены книги М. Папарина «В боях под Ржевом», Л. Сандалова «Погорело-Городищенская операция…», К. Иванова «Шла дивизия на Запад» и т.д. Так стоит ли утверждать, что «не писали про Ржев»? С. Митчем в своей книге «Фельдмаршалы Гитлера и их битвы» утверждал, что «две безжалостные идеологии столкнулись в грязи и снегу… Фанатизм — это единственное слово, которым можно охарактеризовать сражение подо Ржевом». Так оскорбительно он определил суть подвига наших воинов в Великой Отечественной войне. Подтекст ясен: фашистские солдаты и советские бойцы — одного поля ягодки. Но мы не имеем права позволить клеветникам представлять Вторую мировую войну как борьбу за мировое господство между двумя якобы одинаково тоталитарными идеологиями. В «Ржевской битве» представлены выписки из военного дневника 58-го пехотного полка 6-й дивизии, которой командовал генерал Гроссман. В своей книге он писал об «огромных жертвах» русских, но по какой-то странной причине умолчал о тяжёлых потерях немцев, а служебный дневник фиксирует их. 1 августа 1942 года в донесении 1-го батальона говорится: «У рот 743-го инженерного батальона большие потери». 3 августа в дневнике 3-го батальона: «Два тяжёлых русских танка прорвали оборону 10-й роты на правом фланге. Вследствие тяжёлых потерь небольшой участок оборонительной линии не занят нашими войсками». 6 августа: «Этот день принёс нам страшные потери». 10 августа: «Полк несёт тяжёлые потери… Наша атака захлёбывается». 12 августа: «Атака русских силами двух рот. …Мы отражаем её, неся большие потери». 14 августа: «В долине реки Холынки и на ржаном поле два русских батальона атакуют 9-ю роту. В роте большие потери, так как танки уничтожили окопы и блиндажи». 16 августа: «Части первой роты отступают налево к 10-й роте. …противник всё-таки силён. Два танка движутся по передовой перед второй ротой, обстреливают наши траншеи. У роты большие потери». 19 августа: «Прорвались две роты противника. У взвода велосипедистов большие потери… Сколько же бойцов погибло здесь!» 26 августа: «Немецкая разведгруппа попала в руки к врагам, 11 человек убиты, 6 взяты в плен». Дневник показывает неразбериху в германских частях. Так, 14 августа немецкие самолёты били по своим войскам: «Юнкерсы» бомбардируют север Русского леса. Большие потери у 2-й роты 428-го полка из-за бомб «юнкерсов». 16 августа: «Наша артиллерия бьёт так, что и у нас потери». Потери своих войск немецкому генералу было намного легче установить, чем подсчитать «огромные жертвы» русских. Почему же он не сделал этого? Вслед за Глантцем О. Кондратьев в статье «Забытая битва», подтверждая эту мысль, пишет о немецкой операции «Зейдлиц», проведённой 2—12 июля 1942 года: «Ещё одна печальная, забытая страница нашей истории». Но Жуков не забыл о ней. В своих «Воспоминаниях…», не упоминая названия этой операции, он анализировал действия наших воздушно-десантных частей и кавалерийского корпуса генерала П. Белова в тылу немцев: большинство частей этой группировки «вышло через прорыв, образованный 10-й армией, в расположение фронта». Но «была утрачена значительная часть тяжёлого орудия и боевой техники». Группа войск генерал-лейтенанта М. Ефремова была разбита, б`ольшая часть её погибла или попала в плен. Газета «Правда» Спекуляции на трагедиях Собирался ли Советский Союз развязывать войну с Германией? Надо знать прошлое, если хотим идти в будущее Мюнхенское предательство Идеологические скрепы Роль Польши в развязывании войны И.В. СТАЛИН План «Барбаросса» подписан Как германская агрессия стала внезапной Жестокие поражения в начале войны Провал плана «Барбаросса» Незабываемые битвы Поражение в Вяземском котле Бои за Калинин Разгром немцев под Москвой Битва за Москву Трудный 1942-й Битва за Сталинград Можно ли было раньше освободить Ростов?  tatasoz- Тэги: <<правда, авиация., армия, армия,, великий, вов., военный, война, десталинизация, интересный, история, история., книга, культура, лжи>>, монография, назад, непознанный, общество, отечественный, плацдарм, проза,, против, разный, ржевский, россии, россия, русский, ссср, ссср., стих, фальсификация, флот,

Главная / Главные темы / Тэг «непознанном»

|

Категория «Дизайн»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки