|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

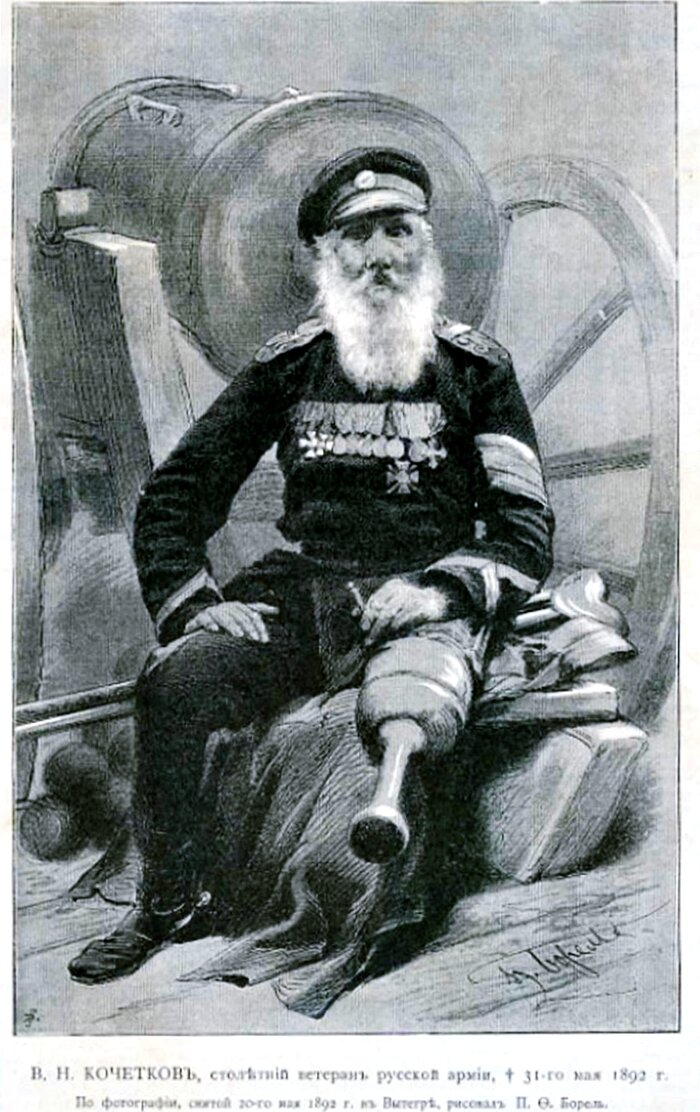

Форум Дневник Гадалки: магические ритуалы. Подробности на сайте2013-09-03 06:15:51Решили научиться технике гадания Таро? Обращайтесь! Сайт Дневник гадалки поможет Вам овладеть ... + развернуть текст сохранённая копия Решили научиться технике гадания Таро? Обращайтесь! Сайт Дневник гадалки поможет Вам овладеть искусством гадания на картах Таро. Здесь Вы можете получить индивидуальную консультацию профессионального таролога. Гадание на Таро поможет Вам защитить от соперниц, определить магические способности и многое другое. Гадание на отношения и любовь, гадание на развитие ситуации и кармические расклады Таро. Все подробности Вы найдете на сайте Seeress.Ru. Форум о гаданиях на картах Таро! Тэги: непознанный автозапчасти из кореи в Тюмени2013-08-31 15:56:21тут на этом веб-сайте можно заказать <a href=http://am72.ru/>автозапчасти из японии Тюмень</a ... + развернуть текст сохранённая копия тут на этом веб-сайте можно заказать <a href=http://am72.ru/>автозапчасти из японии Тюмень</a>. Тэги: непознанный Предисловие к памятнику2013-08-31 15:30:07 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Григорий Чернецов. «Вид Военной галереи Зимнего дворца» Крайний справа гренадер подпоручик Александр Горчаков, из крестьян Симбирской губ. «В воспоминание подвигов Российской Гвардии» - таков девиз, золотом вышитый на знамени роты, где симбирянину Александру Горчакову довелось служить 44 года. Из них 15 лет он был командиром роты. Семь лет под его командованием служил Василий Кочетков, памятник которому решили установить на Венце. Живой памятник солдатскому подвигу Слава героев Двенадцатого года в России увековечена уникальными памятниками. Со времен Отечественной войны 25 декабря - день перехода передовых частей Русской армии через Неман - стал ежегодным праздником в память изгнания наполеоновских полчищ из пределов Отечества. В 1819 году в Петербурге началось создание Военной галереи Зимнего дворца. 25 декабря 1826 года состоялось ее торжественное открытие. А еще год спустя - 25 декабря 1827 года - появился живой памятник солдатскому подвигу - церемониальным маршем прошла и встала в почетный караул у галереи рота Дворцовых гренадер, созданная по высочайшему указу императора Николая I. Этот указ от 2 октября 1827 года гласил: «Желая ознаменовать особое мое благоволение к тем нижним чинам Лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали свое мужество и во все продолжение их верной службы до самого истечения срока отличали себя усердием, я признал за благо учредить из них при Дворе моем особую роту под названием Дворцовых Гренадер, с тем, чтобы они были обеспечены в своем содержании на всю жизнь и чтобы служба их состояла только в полицейском надзоре во Дворцах, где будет мое пребывание». Первый набор составил 120 человек. Согласно «Правилам», «в роту поступали добровольно отличнейшие из Гвардейских отставных чинов, из одних тех людей, кои бывали в походах противу неприятеля… чины лейб-гвардии, оказавшие в войне 1812 года свое мужество». Все офицеры были из солдат и имели ордена Святого Георгия за Бородино. 69 нижних чинов имели знаки отличия военного ордена Св. Георгия, 84 - Св. Анны за 20-летнюю беспорочную службу. Брат императора великий князь Михаил Павлович лично выбрал из всех полков рослых красавцев не ниже 184 см (2 аршина 9 и 5/8 вершка). «Полицейская служба» означала надзор за деятельностью дворцовой обслуги, караулы у покоев царствующей фамилии, охрану всех материальных ценностей и музейных сокровищ Зимнего дворца и Эрмитажа. В числе важнейших обязанностей роты было участие в парадно-церемониальных мероприятиях, официальных приемах. Так, в августе 1839 года в дни торжеств, проходивших на Бородинском поле, специально командированное отделение Дворцовой роты несло почетный караул у памятника. В числе первых приказом от 4 октября 1827 года в состав роты Дворцовых гренадер был зачислен подпоручик лейб-гвардии Гарнизонного батальона Александр Горчаков, прослуживший к тому дню 23 года 8 месяцев. Из крестьян Симбирской губернии В послужном списке Горчакова сказано: «второй командир роты Дворцовых гренадер - происходит из крестьян Симбирской губернии». Родился в 1782 году. 14 февраля 1804 года по рекрутскому набору взят в службу и определен рядовым в 15-й Егерский полк на Кавказе. В графе «в походах участвовал» с точностью до каждого дня указаны все этапы 67-летнего непрерывного воинского пути ветерана. Кавказский этап с 1804 по 1812 год начался походом против лезгин. Затем сражения с турками у Черной горы под Карсом, отражение неприятеля от селения Харахайского и Гумры, бой при Арапчае. Участие в кампании против персов, сражение за рекой Араксом, где впервые был ранен. Бои по Варновскому ущелью, в Имеретии, сражение с турками при горе Кабах и осаде Архалыка. За отличие на Кавказе 18 февраля 1812 года переведен в Лейб-гвардии Егерский полк. Далее строки официального документа настолько выразительны, что приводим их дословно: «В 1812 г. в России против Французов в сражениях: 5 и 6 августа под Смоленском, 26-го при Бородине, 30-го при селе Клементине, 5 и 6 ноября под Красным и деревне Доброй, откуда в преследовании неприятеля до города Вильно. В 1813 г. 3 января, перейдя Неман, вступил в прусские владения, где 20 апреля участвовал в сражениях при Люцине, 8 и 9 мая при Бауцене, 15 и 16 августа при Пирнау, 17 и 18-го под Теплицем и при Кульме, за что награжден знаком отличия военного ордена Св. Георгия под № 25542 и Прусским железным крестом. 27 августа при деревне Башевсдорф, 4 и 5 октября при деревне Культейкос, 9-го при деревне Торт. В 1814 г. 1 января, перейдя Рейн, в сражениях во французских владениях и 18 марта при взятии Парижа, откуда 22 мая из Шербура следовал морем в Россию». По возвращении в Россию Горчаков прослужил в Лейб-гвардии Егерском полку до сентября 1827 года, когда был произведен в подпоручики и переведен в Гарнизонный батальон гвардии, а еще через два месяца зачислен в роту Дворцовых гренадер, где прослужил до конца жизни. 6 апреля 1856 года был назначен командующим, 6 декабря 1857 года утвержден в должности командира роты. В рядах Дворцовой роты ветеран заслужил последовательные повышения до чина полковника, был удостоен орденов Св. Станислава, Владимира, Анны, знаков «За беспорочную службу 40 лет», «За службу 25 лет в офицерских чинах». Всего за участие в боях и почетную службу он отмечен более чем двадцатью наградами. Среди них есть особо дорогая - Георгиевский крест за Кульм за № 25542. Люцин, Теплиц, Бауцен, Пирнское шоссе, Кульм - места самых драматических сражений Зарубежного похода Русской армии.  16 августа 1813 года Преображенский полк на штыках пробился у Гигсюбеля, а Семеновский - у Гелленсдорфа. Гвардия во главе с Ермоловым стала южнее Кульма и не сходила до подхода главных сил. Утром 17 августа началась атака головной бригады французов. Упорство боя было изумительное. Особенно отличился лейб-гвардии Егерский полк, в составе которого был Александр Горчаков. Полк потерял 900 человек, командующему Остерману-Толстому пушечным ядром оторвало руку. В критический момент боя все писари и нестроевые попросили ружья и бросились на выручку. 18 августа подошли союзники во главе с русским полководцем Барклаем. К двум часам пополудни победа была полная. Трофеи были велики: три орла, два знамени, вся артиллерия, 10 тысяч пленных, которые «проходили целыми колоннами мимо русского императора Александра I, имея офицеров во взводах, а впереди полковников и майоров. Наконец показался и генерал Вандамм, изловленный и ведомый казаками». Наполеон запросил перемирия. 16 августа 1813 года Преображенский полк на штыках пробился у Гигсюбеля, а Семеновский - у Гелленсдорфа. Гвардия во главе с Ермоловым стала южнее Кульма и не сходила до подхода главных сил. Утром 17 августа началась атака головной бригады французов. Упорство боя было изумительное. Особенно отличился лейб-гвардии Егерский полк, в составе которого был Александр Горчаков. Полк потерял 900 человек, командующему Остерману-Толстому пушечным ядром оторвало руку. В критический момент боя все писари и нестроевые попросили ружья и бросились на выручку. 18 августа подошли союзники во главе с русским полководцем Барклаем. К двум часам пополудни победа была полная. Трофеи были велики: три орла, два знамени, вся артиллерия, 10 тысяч пленных, которые «проходили целыми колоннами мимо русского императора Александра I, имея офицеров во взводах, а впереди полковников и майоров. Наконец показался и генерал Вандамм, изловленный и ведомый казаками». Наполеон запросил перемирия.Награда за отличие в Кульмском сражении - Георгиевский крест - принадлежала к числу особо почитаемых. Кавалер этого ордена Александр Горчаков 15 лет возглавлял почетную роту, представлявшую лицо Русской Гвардии. К 100-летию Отечественной войны 1812 года гвардии подполковник С. Гринев составил «Историю Роты Дворцовых Гренадер». В ней есть такие строки: «6 ноября 1871 года рота понесла большую потерю в лице своего командира Полковника Горчакова, скончавшегося на 87 году жизни и похороненного на Охтенском кладбище, со всеми воинскими почестями. Тело его сопровождали до могилы два батальона Лейб-Гвардии Егерского полка, в котором покойный прослужил с 1812 по 1827 год. Со смертию Горчакова в роте прекратилась та длинная нить молодцов-гренадеров, которые с 1827 года составляли цвет золотой Дворцовой роты, тех богатырей Александровской эпохи, которые с такой безсмертной славой пронесли имя русского воина от стен Смоленска через Бородинское поле и Березину к Кульму, Лейпцигу и вершинам Монмартра».  Дневник Григория Чернецова История сделала нам щедрый подарок: обоих ветеранов мы можем «видеть в лицо», Василий Кочетков и Александр Горчаков портретированы лучшими художниками XIX века. Дипломной работой Григория Чернецова стала картина «Вид Военной галереи Зимнего дворца». В 1827 году молодой выпускник Академии художеств был награжден за эту работу золотой медалью и удостоен звания художника XIV класса. В последующие годы по заказам императора Григорий Чернецов писал разные варианты видов Военной галереи, в том числе и тот, о котором 3 июля 1829 года он записал в дневнике: «…утром рисовал с натуры капитана Лаврентьева, завтра хочется написать подпоручика Горчакова» . Картина была написана и хранится в Эрмитаже. Крайний справа гренадер с двумя звездочками на эполетах и есть подпоручик Александр Горчаков, будущий «Второй командир Роты Дворцовых Гренадер - из крестьян Симбирской губернии».  Часть 2. В поисках образа Место для памятника русскому солдату в Ульяновске выбрали на Венце, всего в нескольких шагах от здания сельхозакадемии. Это одно из старейших зданий Симбирска, специально выстроенное в 1804-1807 годах для присутственных мест губернии, то есть для ее администрации. В этих стенах работало в числе других учреждений воинское присутствие, аналог современного облвоенкомата. Мемориальная доска в честь воинов 1812 года установлена на стене бывших присутственных мест. 60 «Тетрадей» Петра Бореля Объявляя конкурс на лучший проект памятника Русскому солдату, отправной точкой в творческом поиске образа избрали литографированный портрет Василия Кочеткова. Автограф художника читается в правом нижнем углу иллюстрации. Полная подпись под ней такова: «В. Н. Кочетков, столетний ветеран Русской армии, †(т.е. скончался) 31 мая 1892 г. По фотографии, снятой 20 мая 1892 г. в Вытегре, рисовал П. Ф. Борель».  Петр Федорович Борель - классик отечественного типо-литографского искусства, живописец, акварелист, портретист. Всем нам «незнакомый знакомец» - с детства каждому из нас известны его иллюстрации в учебниках и собраниях сочинений русских писателей. «Встреча Пушкина с телом Грибоедова на Кавказе», «Возвращение раненого Пушкина после дуэли», «Дом Пушкина в Михайловском», портреты Гоголя, Тургенева, Островского, Грибоедова - все это работы Петра Бореля. Современники отмечали, что художник исключительно точен в деталях. В 1895 году на Первой Всероссийской выставке печатного дела Петр Борель был удостоен Большой золотой медали «за художественные работы на камне». Он представил собрание «Портреты лиц, отличившихся и командовавших действующими частями в войне 1853, 1854, 1855 и 1856 годов». Это летопись в лицах Крымской войны. Всего в ней 60 «Тетрадей» и 400 портретов. Рисунки делались с натуры, в том числе и в осажденном Севастополе на Корниловском бастионе, где в составе Казанского конно-егерского полка воевал Василий Кочетков. Так что видел Борель ветерана в боях, и рисовал не только с прощального снимка, сделанного за две недели до кончины столетнего воина. Петр Борель и Василий Кочетков оставили нам загадку: на снимке ветеран запечатлен сидящим на лафете мортиры. Мортира - тяжелое крепостное орудие, стреляет бомбами, ведет навесной огонь. Такие орудия не возят в дальние, тем более горные походы - немобильное и слишком тяжелое для конной тяги. А в послужном списке Кочеткова чаще всего упоминается горная артиллерия. О каком героическом эпизоде призван напомнить этот снимок? Сделана фотография явно на память: отставной фейерверкер в парадном мундире и при всех регалиях. «Снято в Вытегре». Вытегра - городок на юго-восточном берегу Онежского озера, отсюда с петровских времен через систему рек и каналов есть путь на Рыбинск, то есть на Волгу. И проходит он через городок Белозерск Вологодской области, тот самый, где через одиннадцать дней после снимка в Вытегре скончался ветеран «проездом на родину в Симбирскую губернию». Кто из родных большой семьи Василия Кочеткова жил в Симбирской губернии, неизвестно. Подростком он был зачислен в музыкальную команду. В строевую службу вступил «из кантонистов Лейб-гвардии гренадерского полка 7 марта 1811 года». Сражения 1812 года - его первая военная кампания. Мобилизация такой категории солдат производилась канцеляриями военного ведомства в Петербурге. В таком случае через Симбирское воинское присутствие не проходили даже его документы.  А вот Александр Горчаков призывался «по рекрутскому набору из крестьян Симбирской губернии», то есть обязательно через губернское воинское присутствие. Василий Кочетков служил под командой Александра Горчакова в роте Дворцовых гренадер семь лет - с 1862 по 1869 год. Ветеранам было о чем вспомнить. Оба в разные годы и в разных горячих точках побывали на Кавказе, в боях с турками и персами. Оба служили при трех императорах - Александре I, Николае I и Александре II. В годы Отечественной войны и Зарубежного похода сражались в одном строю. Кочетков в рядах лейб-гвардии Гренадерского полка в арьегардных боях под Можайском, Бородинской битве, преследовании неприятельских войск до Немана, боях за Лейпциг и Париж. Горчаков в составе лейб-гвардии Егерского полка под Смоленском, при Бородино, в наступлении до Вильно, боях за Кульм и Париж. А встретиться довелось в стенах Зимнего Дворца. 12 октября 1877 года Кочетков был тяжело ранен на Шипке бомбою, после чего ему пришлось ампутировать левую ногу, затем «он вышел в окончательную отставку». Общий стаж его службы в этом случае - 66 лет. «Вестник военного духовенства» за 1892 год называет срок службы ветерана «около 80 лет», полагая, что после ранения на Балканах Кочетков еще на 13 лет возвратился в роту Дворцовых гренадер. Реальный вариант: при зачислении на вакансии роты преимущество отдавалось служившим в Почетном конвое при Александре II и участникам боев 1877-78 годов. Дворцовая рота - живой памятник гвардейской доблести - в советское время была упразднена, ее музей в Зимнем дворце ликвидирован, а документы разрознены. В 2004 году в Пикетном зале Зимнего дворца, где почти сто лет проводились разводы караулов (пикетов) Дворцовой роты, началось воссоздание музейной экспозиции. 9 марта 2009 года силами участников военно-исторического объединения «Рота Дворцовых Гренадер» она была восстановлена и стала логическим завершением общей музейной экспозиции, расположенной в Военной Галерее и Фельдмаршальском зале. Списки гренадер сохранились не за все годы, сейчас в них около 500 фамилий, поиск продолжается. Кочетков вышел в отставку с пенсией 562 рубля в год, что составляло солидную сумму. Вернемся к портрету, с которого начали поиск. Художник мог создать погрудный портрет украшенного множеством наград столетнего воина, а запечатлел его с протезом. И тем самым открыл нам еще одну славную страницу российской истории. 130 лет назад, 8 марта 1883 года приказом по Военному ведомству был открыт «Мариинский приют для ампутированных и увечных воинов». Это первый в России медико-реабилитационный специализированный центр, начало всех отечественных институтов протезирования. Сегодня он приобрел всемирную известность, с 1999 года вошел в состав Санкт-Петербургского научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов имени Г. Альбрехта. Вопрос о создании такого приюта был впервые поднят в связи с большим количеством воинов, получивших увечья на Русско-турецкой войне 1877-78 годов. Средства собирали Российское общество Красного Креста, Дамский попечительский комитет, Почетные попечители из императорской семьи. Приют открыли на Большом Сампсониевском проспекте Петербурга на территории городка Клинического военного госпиталя. Руководствовались не жалостью - милосердием: «ампутированным воинам» предоставлялись не только стол и кров «на казенном коште». В приюте был сад, мастерские, установлены специальные брусья, чтобы протезированные могли учиться ходить. Одним из первых в этот приют был принят «отставной фейерверкер первого класса ампутированный» Василий Кочетков. Как и другие «призреваемые воины», вместе с лучшими военными хирургами и мастерами он невольно стал участником процесса экспериментального протезирования. «Призреваемые» числились на военной службе, в так называемых «слабосильных командах», вот и разгадка пожизненного стажа службы Василия Кочеткова. А литография Петра Бореля - не только ключ к загадке, но и примечательный памятник мужеству и милосердию. У отцовского плеча: воспитание подвигом Василий Кочетков был главой большой семьи, где родились десять детей. Трое из шести его сыновей по примеру отца избрали воинскую службу. Старший сын произведен в чин капитана батареи горной артиллерии еще во время Туркестанского похода (1869-1871), где его отец служил фейерверкером в Конно-артиллерийской бригаде горных орудий. Второй сын дослужился до поручика, третий был вахмистром. Из четырех дочерей одна стала сестрой милосердия в Петербургском военном госпитале.  Гренадеры с легендарными биографиями вызвали стремление послужить Отечеству не только у их собственных детей. В 30-е годы XIX века художник Адольф Ладюрнер запечатлел эпизоды с участием Дворцовых гренадер. Одна из картин - «Черный коридор Зимнего дворца с придворным арапом и дядькой». На плече дядьки-гренадера уселся мальчик. Этот малыш - великий князь Константин Николаевич. С малолетства он готовился к морской службе. Попечителем подростка стал исследователь Арктики Федор Литке. С пятнадцати лет будущий генерал-адмирал Константин Николаевич участвовал в морских походах, к двадцати годам уже два года командовал фрегатом «Паллада». Именно по его инициативе «Паллада» отправится в кругосветное плавание, а секретарем адмирала Путятина станет Иван Гончаров. Константин Николаевич войдет в историю как участник восьми военных кампаний, основатель (1845) Русского географического общества и журнала «Морской сборник», куда привлечет лучшие литературные и научные силы России. Ему принадлежат бесспорные заслуги в подготовке и осуществлении Крестьянской реформы 1860-х годов и связанными с ней прогрессивными преобразованиями на флоте.  …Поднимемся на высокое крыльцо парадного входа в Ульяновскую сельхозакадемию. Слева от вестибюля большой зал с окнами на запад. На плане XIX века зал помечен буквой qи надписью «Воинская и для набору рекрутов». Эти стены повидали всех воинов-симбирян - призывников и ополченцев, овеянных бессмертной славой, и безвестных героев. Была хорошая мысль передать историческое здание под экспозицию Краеведческого музея. Не сбылось, упустили момент. Таковы лишь несколько эпизодов исторических панорам, открывающихся при воспоминаниях о подвигах Российской гвардии. И имена тех, кто видел Русского солдата в кровавых битвах и золоте славы, чья кисть с любовью и пониманием запечатлела образ защитников Отечества. Наталья Гауз. «Деловое обозрение» Читай ещё: Более других имел трудов и случаев к отличию.  ertata Тэги: авиация., александр, армия, армия,, василий, вов., военный, гвардия, горчаков, гренадер, дворцовый, заграница., интересный, история, история., кочетков, культура, люди, непознанный, регион., россии, россии., россия, рубежом, русский, симбирск, симбирска, судьба, ульяновск., уроженец, флот, Можно ли было раньше освободить Ростов?2013-08-29 20:30:05Суть начатой либерально-буржуазными кругами — как ...

+ развернуть текст сохранённая копия Суть начатой либерально-буржуазными кругами — как доморощенными, так и закордонными — фальсификации российской истории в том, чтобы подменить наше общее прошлое, биографию народа, а вместе с ней — и биографии миллионов соотечественников, посвятивших свои жизни возрождению и процветанию нашей Родины, борьбе за её свободу от иноземного владычества. Фальсификация истории — это попытка наглой подмены самой России. Одним из главных объектов фальсификаций антисоветчики избрали историю героического подвига советского народа, освободившего мир от немецкого фашизма. Понятно, что искренние патриоты не приемлют эту игру напёрсточников. Одна из глав монографии «Правда против лжи. О Великой Отечественной войне», разоблачения фальсификаторов истории заслуженного деятеля науки РФ, доктора филологических наук, почётного профессора Тверского государственного университета, фронтовика Александра Огнёва.

Знали ли немецкие генералы о готовящемся советском наступлении На допросе после войны Кейтель признал главным недостатком немецкой разведки то, что она не установила сосредоточения большого количества советских войск под Сталинградом для наступления в ноябре 1942 года. Отметим, что здесь говорится о сосредоточении «большого количества» советских войск. Йодль говорил в таком же духе: «Мы абсолютно не имели представления о силе русских войск в этом районе. Раньше здесь ничего не было, и внезапно был нанесён удар большой силы, имевший решающее значение». Нет ли в этих заявлениях Кейтеля и Йодля об их полном неведении о предстоящем наступлении Красной Армии попыток снять с себя часть ответственности за разгром своих войск? Начальник разведывательного отдела группы армий «Б» полковник Фрайтаг-Лорингофен в начале октября 1942 года поготовил записку «об опасности советского прорыва на Дону, который будет иметь своей тактической целью окружение 6-й армии, а оперативной целью — последующий прорыв в направлении Ростова и разгром южного фланга всего немецкого Восточного фронта». Начальник штаба 6-й армии генерал-майор А. Шмидт считал, что зимой «в действительной степени вероятна возможность окружения 6-й армии...», предвидел «опасность охвата с двух сторон, то есть и одновременный прорыв на её южном фронте, на участке 4-й танковой армии…» Мнение Шмидта было поддержано командующим 4-й танковой армией генерал-полковником Готом. Первый адъютант 6-й армии В. Адам сообщил: «Командующий группой армий «Б» генерал-фельдмаршал Вейхс и его начальник штаба генерал пехоты фон Зонденштерн разделяли опасения командования 6-й армии». В. Адам в книге «Трудное решение» писал, что в начале ноября все дивизии в большой излучине Дона и действующая на юге 4-я танковая армия заметили подготовку советских войск к наступлению. 12 ноября немецкая разведка сделала вывод, что «в скором времени следует ожидать наступательные операции против 3-й румынской армии». Но какие силы будут привлечены к этому, она не смогла определить. Начальник Федерального военного архива М. Кериг в статье «6-я армия в Сталинградском котле» считает, что наступление 19 ноября 1942 года не стало «для немцев и их союзников неожиданностью»: «Командование группы армий «Б» и командование армий, действовавших в районе Сталинграда, знали о приготовлениях и целях советского наступления на Дону. Но они недооценили масштабы развёртывания». Верховное командование вермахта не принимало всерьёз донесения 6-й армии; оно сомневалось в том, что «Красная Армия вообще способна думать о контрнаступлении». Разведотдел восточных армий, который возглавлял будущий шеф западногерманской разведки Гелен, 31 октября доложил, что признаков готовящегося крупного наступления русских нигде не обнаружено. Наши зарубежные разведчики 5 ноября 1942 года передали советскому командованию оценку Красной Армии, которую подготовили в генеральных штабах Германии и Венгрии. В сводке оценок был и такой вывод: «Красная Армия не может быть полностью разбита в 1942 году, но она не способна на какое-либо большое наступление зимой и не будет в дальнейшем угрозой для стран «Оси»… Наступление войск Красной Армии в большом масштабе в 1942 году невозможно». Военная разведка вермахта докладывала, что осенью «русские постараются предпринять масштабное наступление против германских войск, будут стремиться к решающему успеху. Но сил и боевого духа у них хватит лишь на краткую, ограниченную во времени и пространстве операцию». Начальник генштаба Цейтцлер по приказу Гитлера передал директиву: «Красная Армия разбита, она уже не располагает сколько-нибудь значительными резервами и, следовательно, не в состоянии предпринимать серьёзные наступательные действия. Из этого основополагающего тезиса надо исходить каждый раз при оценке противника». У Гитлера всё ещё тлела иллюзия, что Красная Армия разбита. Командование 6-й армии во второй половине октября предложило прекратить атакующие действия в Сталинграде, отойти на позиции по линии Дон - Чир и перевести 14-й танковый корпус в резерв. Эти предложения были отвергнуты, Гитлер требовал ускорить взятие Сталинграда. Вместе с тем, пишет Кериг, в первые дни ноября он приказал перебросить с Западного фронта 6-ю танковую и несколько пехотных дивизий в район действий группы армий «Б», чтобы «держать их наготове в качестве резерва за позициями 8-й итальянской и 3-й румынской армий». 7 ноября радиоразведка получила «новые доказательства того, что идёт крупномасштабное развёртывание советских соединений на плацдармах у Клетской, Серафимовича... на основании чего разведотдел Генштаба делает вывод о возможности перехода противника в ближайшее время в наступление». 9 ноября был отдан приказ о переброске 48-го танкового корпуса в большую излучину Дона — за позиции 3-й румынской армии. Началось формирование группы Леппер для укрепления её восточного фланга, «Карповка и Калач превращаются в укреплённые районы», «но и эти, и другие меры оказались недостаточными». Таким образом, вряд ли верно утверждение о том, что советское наступление для немцев оказалось «абсолютно внезапным. Их командование проглядело подготовку наших войск к наступлению». Германское командование знало, что Красная Армия в ноябре-декабре перейдёт в наступление, не исключалось, что оно возможно и в районе Сталинграда. Но внезапным для него оказались время и направление нашего наступления, сосредоточение там большого количества советских дивизий, сокрушительная сила их ударов. Германский генштаб, как и Гитлер, всё ещё не расстался с недооценкой возросшей силы Красной Армии и возможностей советского строя. Генерал Шмидт признал: «Все мы не осознали масштаба угрозы и вновь недооценили русских». Паулюс в котле Ш. Фосс в еженедельнике «Шпигель» определил: «Судьба 6-й армии была решена 12 сентября 1942 года. Паулюс доложил фюреру, что предполагает взять город в течение ближайших 10 дней. А когда фюрер публично заявил, что вермахт «возьмёт» Сталинград, пути назад не было». Боевые действия 6-й армии в котле обрели, указал Кериг, «новую функцию: связать как можно больше советских войск и помешать нанести чреватый большой бедой удар на Ростов… Это задание 6-я армия выполнила». Она помогла немцам удержать Ростов до 14 февраля 1943 года, вывести с Северного Кавказа 1-ю танковую армию, предотвратить разгром южного крыла. Дёрр писал: «Для нас было счастьем... что русские после проведения операции против 6-й армии сделали передышку для укрепления фронта окружения»: «противник не использовал …большие возможности до подхода 1-й танковой армии. …На пороге нового, 1943 года угроза удара противника на Ростов всё ещё не была устранена». «Шпигель» так представил причины гибели армии Паулюса: «Для исследователей 50-х годов ответ был очевиден: ответственность за сталинградскую катастрофу лежит на Гитлере и его генералах, которые «совершили подлое преступление по отношению к своим подданным», не позволив Паулюсу попытаться вырваться из котла или позднее капитулировать. Паулюс не осмелился нарушить приказ фюрера… Командующий корпусом генерал Вальтер фон Зайдлиц-Курцбах взывал к его совести: «Ваш долг по отношению к армии и немецкому народу принимать самостоятельные решения вопреки приказу, который вам это запрещает». Паулюс опасался, что попытка прорыва вызовет ещё большую неразбериху на ослабленном фронте и тогда ему не спасти даже части своих солдат. 25 января, когда Зайдлиц позволил командирам своих дивизий прекратить сопротивление, Паулюс отстранил его от должности и назначил вместо него нацистского генерала Вальтера Хайтца. Тот пригрозил, что расстреляет каждого, кто задумает сдаться русским». В начале 50-х годов Манштейн раскрыл жестокую логику войны, написав: «Несмотря на то, что я сам, вопреки своей первой рекомендации, неоднократно призывал фюрера решиться на прорыв, тем не менее, убежден, что 6-я армия была обязана как можно дольше сковывать противостоявшие ей силы противника, даже ценой самопожертвования». В. Чуйков так оценил сложившуюся там обстановку: «Гитлер потребовал от своих генералов, от Паулюса занять круговую оборону. Занять и держаться до последнего. Этим Гитлер приковал к окружённым дивизиям численностью в треть миллиона пять наших общевойсковых армий. Эти пять армий могли бы на оперативном просторе значительно усилить наше наступление, дать нам возможность осуществить удар на Ростов-на-Дону и отрезать всю группу армий «А» на Кавказе, посадив её в столь же глубокий мешок, как и армию Паулюса». Армия Паулюса в степи «была бы рассеяна, уничтожена и пленена в течение нескольких дней».  Советское командование не ставило перед собой задачу немедленно ударить крупными танковыми силами в направлении на Ростов, по жизненно важным для немецкой группы армий переправам через Донец или по железнодорожному узлу Лихая. Манштейн считал, что «оно тем самым упустило важный шанс, так как в конце ноября — начале декабря у немцев не было сил, способных отразить подобный удар». По его мысли, если бы Красная Армия использовала выгодную ситуацию в конце 1942 года и нанесла удар на Ростов, то Германию настигла бы огромная катастрофа. Он полагал, что после поражения 3-й румынской армии советские войска имели нужные силы для продвижения до нижнего течения Дона и Ростова и могли «перерезать коммуникации не только 6-й и 4-й танковой армий, но и группы армий «А». В этом случае наряду с потерей 6-й армии создалась бы возможность потери также и группы армий «А». Их положение «должно было стать более чем критическим», была «опасность уничтожения всего южного крыла Восточного фронта. Такой результат, очевидно, решил бы исход борьбы на востоке и повлёк бы за собой проигрыш войны». Если была такая соблазнительная возможность, обещающая столь колоссальный результат, то почему советская Ставка не воспользовалась ею? Сталин в соответствии с планом «Уран» считал первейшей задачей быструю ликвидацию окружённого врага, уделял этому главное внимание. Он напоминал, что в Сталинграде «обещали окружить и уничтожить немцев за десять дней, а провозились с ними два с лишним месяца». Далеко ли Ростов от Сталинграда? Ставка без паузы начала операцию по уничтожению котла. Жуков писал, что она принимала все меры к тому, чтобы быстрее покончить с ним «и высвободить войска двух фронтов, необходимых для быстрейшего разгрома отходящих войск с Кавказа и на юге нашей страны». Но наши удары, наносимые с 24 по 30 ноября, не решили этой задачи. К. Рокоссовский указал: «Мы убедились, что, продолжая наступление на всём фронте окружения без специальной серьёзной подготовки и дополнительных средств усиления, успеха не добиться». Вначале советское командование ошиблось в оценке сложившейся обстановки, посчитав, что в кольце оказалось 85—90 тысяч немецких солдат. И сейчас в «Истории войн» пишут, что окружённых немцев в Сталинграде было 100000, тогда как в действительности их было больше в три раза. Вместе с 6-й армией в кольцо попали 4-й армейский и 48-й танковый корпуса, а также 29-я моторизованная дивизия врага. В исследовании «Сталинградская битва. Хроника, факты, люди» сообщается, что, по уточнённым данным, в окружение попали 284000 человек из вражеской группировки. Своё видение ситуации в Сталинграде Жуков доложил Сталину 29 ноября 1942 года: «Окружённые немецкие войска сейчас, при создавшейся обстановке, без вспомогательного удара противника из района Нижне-Чирская — Котельниково на прорыв и выход из окружения не рискнут… Чтобы не допустить соединения нижнечирской и котельниковской группировок противника со сталинградской и образования коридора, необходимо как можно быстрее отбросить… группировки и создать плотный боевой порядок на линии Обливская — Тормосин — Котельниково». Видимо, советские войска достигли бы большего результата, если бы часть сил, брошенных на ликвидацию окружённого врага, сразу была направлена на решение этой задачи. По мысли А. Ерёменко, «в первых числах декабря… наш внешний фронт окружения оборонялся крайне слабыми и измотанными в боях силами». В то время поступали предложения прекратить наступление против Паулюса, оставить на внутреннем кольце минимум войск, а остальные соединения, окружавшие немцев, бросить на Ростов и отрезать германские войска на Северном Кавказе. Спустя многие годы это представляется весьма разумно. Но есть изречение: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». 26 ноября Василевский доложил Сталину план новой наступательной операции. Ближайшей задачей ставился разгром 8-й итальянской армии и немецкой оперативной группы Голлидта, а затем захват подвижными войсками переправы в районе Лихой и наступление на Ростов. 2 декабря 1942 года Ставка решила провести Воронежским и Юго-Западным фронтами операцию «Большой Сатурн» в направлении Миллерово — Ростов, чтобы отсечь кавказскую группировку немцев. Начало — 10 декабря. 2-ю гвардейскую армию предполагалось направить для наращивания удара из района Калача на Ростов — Таганрог. По свидетельству А. Василевского, «задержка в ликвидации войск Паулюса явилась основной причиной, изменившей оперативную обстановку на Сталинградском и Среднедонском направлениях не в нашу пользу и более всего повлиявшей в дальнейшем на изменение и сокращение операции «Сатурн». Но надо ли было так торопиться с ликвидацией войск Паулюса? В начале декабря создалась запутанная ситуация. А. Ерёменко, командовавший тогда Сталинградским фронтом, писал: «Как только наш кавалерийский корпус 2 декабря… подошел к Котельниково, больше сотни танков противника, поддержанных авиацией, нанесли ему серьёзное поражение. Нависла страшная опасность... Оставался один выход: снять некоторые соединения с внутреннего фронта окружения. Пришлось пойти на такой риск и снять 4-й и 13-й механизированные корпуса (каждый в составе двух бригад). Оба корпуса были обессилены наступательными боями, которые они вели уже более 10 дней непрерывно». Были ли нужны эти безуспешные бои, принёсшие нам немалые потери? Ерёменко полагал: если бы немцы «перешли в наступление из района Котельниково в период со 2 по 7 декабря 1942 года наличными силами, то нам в это время нечем было сдержать их. …Манштейн подарил нам 10 дней». Но тот медлил, потому что, видимо, обоснованно считал: у него не хватало сил, чтобы нанести мощный удар по нашим войскам, он поджидал обещанные ему подкрепления. Наступательные действия советских войск с 24 по 30 ноября проходили медленно: хотя они более чем вдвое сузили кольцо окружённой группировки противника, но не решали поставленных перед фронтами задач. Наша Ставка чуть позже снова решила быстро уничтожить котёл. Донской и Сталинградский фронты 2 декабря начали выполнять эту задачу. Повторные удары наносились 4 и 8 декабря, но «время шло, а результаты наступления против окружённой группировки противника были явно неудовлетворительны». Сходную оценку дал и Жуков: «В первой половине декабря операция по уничтожению окружённого противника войсками Донского и Сталинградского фронтов развивалась крайне медленно… Наступление наших войск в связи с отвлечением значительной их части для ликвидации немецкой группировки, перешедшей в наступление из района Котельникова, не давало ожидаемых результатов». Дёрр ошибочно утверждал, что советские войска имели там огромное превосходство в силах. К 1 декабря «у нас было 479672 человека, 465 танков, 8491 орудие и миномет (без зенитной артиллерии и 50-миллиметровых минометов), а у противника соответственно: 330000, 340, 5230». Сталин обязал Василевского срочно представить на утверждение новый план ликвидации группировки Паулюса. «План «Кольцо» — немедленного, в недельный срок, уничтожения котла — был утверждён Ставкой 11 декабря, и в тот же день его директивой направили Василевскому для исполнения». Но серьёзно изменившаяся обстановка внесла коррективы в этот план. 12 декабря 4-я танковая армия генерала Гота перешла в наступление, пытаясь прорваться к Сталинграду и деблокировать окружённые там войска Паулюса. Этот удар получил кодовое название «Зимняя гроза». Группа Гота имела тройное превосход-ство в людях и артиллерии и шестикратное в танках. За семь дней боёв она продвинулась на 60 километров. Вокруг хутора Верхне-Кумский кипела жесточайшая шестисуточная битва, предрешившая, по словам Василевского, «победный исход Сталинградской битвы». Л. Толкунов в статье «В низовьях Дона» писал: «Танковый клин Манштейна 19 декабря всё же прорвался на северный берег… Однако планы врага рухнули. Советские гвардейцы проявили в бою исключительное мужество. Прямой наводкой артиллеристы били по фашистским танкам. Отдельные наши подразделения попадали в окружение, но продолжали героически сражаться. Бойцы стрелковых частей смело шли против танков. Бронебойщик матрос Илья подбил пять танков. В разгаре боя он был тяжело ранен, но продолжал драться и подбил ещё четыре танка. Всё же одному танку удалось вплотную подойти к бронебойщику. Тогда он сорвал чеку с гранаты и пополз, еле передвигаясь, навстречу надвигавшейся машине. Раздался взрыв, бронебойщик погиб, но не пропустил фашистский танк». Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А. Ерёменко справедливо указал: «Бои в районе Верхне-Кумского — это ярчайший образец доблести воинов Красной Армии, насмерть стоявших на своих рубежах. Они достойны того, чтобы в истории Сталинградской битвы о них было написано золотыми буквами». Манштейн рвётся выручать Паулюса Ерёменко заявил, что он не сможет противостоять натиску армии Манштейна без существенных подкреплений. Чтобы сдержать опасный напор армейской группы «Гот», Василевский обратился с просьбой перебросить 2-ю гвардейскую армию в распоряжение Сталинградского фронта. Он так объяснил мотивы своего решения: «Положение складывалось грозное. До соединения наступавших частей Манштейна и армии Паулюса оставались считанные дни. Я считал, что пройдут ещё сутки, максимум двое, и уже поздно будет этому помешать. Они соединятся, и Паулюс уйдет из Сталинграда, и это приведёт не только к тому, что рухнет кольцо окружения, рухнет надежда на уничтожение группировки Паулюса в кольце, созданном с таким трудом, но и вообще это будет иметь неисчислимые последствия для всего хода военных действий». Василевский на свой страх и риск еще до решения Ставки приказал Малиновскому начать движение 2-й гвардейской армии в новый район для действий против Манштейна. По его словам, «Сталин эту армию отдавать категорически не хотел, не хотел менять для неё первоначально поставленную задачу. После моих решительных настояний он сказал, что обдумает этот вопрос и даст ответ. …Сталин в эту ночь обсуждал в Ставке моё требование, и там были высказаны различные мнения. В частности, Жуков считал, что армию переадресовывать не надо, что пусть в крайнем случае Паулюс прорывается из Сталинграда навстречу Манштейну и движется дальше на запад. Всё равно ничего изменять не надо, и надо в соответствии с прежним планом наносить удар 2-й гвардейской армией и другими частями на Ростов… Наконец, в 5 часов утра Сталин позвонил мне и сказал злобно, раздражённо всего четыре слова: «Черт с вами, берите!» Против предложения Василевского выступили К. Рокоссовский и Н. Воронов. Василевский полагал: «Весь ход дальнейших событий, на наш взгляд, более чем убедительно показал, что решение Ставки о повороте 2-й гвардейской армии на Котельниковское направление в создавшейся 13 декабря обстановке было наиболее правильным и целенаправленным». Но эта трудная обстановка сложилась в результате недостаточно верных решений Сталина и Ставки. Если бы в начале декабря не проводилось малоуспешное наступление против 6-й армии, тогда не понадобились бы «дополнительные силы для действия против» неё из числа тех, которые предназначались для «Большого Сатурна», и можно было не переносить эту операцию с 10 на 16 декабря. Сам Василевский считал: «Если бы тот успех, который одержали войска Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов, начав операцию 16 декабря, был бы возможным при начале этой операции 10 декабря, то он, по-видимому, исключил переход в наступление войск Манштейна 12 декабря на Котельниковском направлении». Начальник штаба Воронежского фронта генерал армии М. Казаков позднее писал: «Крупный успех советских войск, наступающих по плану «Сатурн» в направлении Миллерово, Каменск-Шахтинский, Вешенская, Морозовск, Ростов, имел бы далеко идущие последствия. Изъятие же 2-й гвардейской армии в силу сложившейся обстановки и отказа в связи с этим от выполнения операции «Сатурн» в полном объёме не позволило тогда завершить окружение всех войск противника, сражавшихся на Северном Кавказе». Главный маршал артиллерии Н. Воронов в воспоминаниях «На службе военной», говоря о группе Манштейна, торопившейся пробиться на выручку войскам Паулюса, считал, что лучший способ отразить её контрудар — начать крупное наступление на Среднем Дону в направлении Ростова: «Тогда захлопнется выход немецким войскам с Северного Кавказа, и они попадут в гигантскую ловушку. В таком случае и группа Манштейна окажется под угрозой окружения. Необходимо спешить!.. Я несколько раз порывался позвонить Сталину, чтобы попытаться убедить его в том, что все силы теперь надо бросить на Средний Дон и как можно быстрее прорываться в Ростов… Я до сих пор сожалею, что …не доложил свои суждения Верховному». Воронов считал, что 2-я гвардейская армия «была бы гораздо полезнее для разгрома вражеских войск на юге». Ввиду нехватки сил нашим танкистам не удалось с ходу взять Ростов и добиться важнейшего стратегического результата. Тогда у Маныча и Батайска шли упорные бои, 1-я танковая армия немцев пробивалась и пробилась через Ростов на север. Наши дивизии «в это время добивали 6-ю армию, только облегчая Э. Манштейну закрывать фронт». К 17 января линия фронта вокруг котла сократилась со 170 до 110 километров. Однако наличных сил не хватало для окончательного разгрома врага, занявшего прочно укреплённые позиции. Окружённые в Сталинграде войска Паулюса сковывали 7 советских армий, это помогло немцам удержать до 14 февраля город Ростов. «Удерживая армии …в Сталинграде, Гитлер оттягивал катастрофу. Он вылезал из мешка на Кавказе, вывел оттуда 1-ю танковую армию». 14 декабря «Большой Сатурн» был изменён на «Малый Сатурн», предусматривавший ликвидацию морозовской группировки противника. 16 декабря началось наступление Юго-Западного фронта, который продвинулся на двести километров, вышел на Тацинскую, Морозовск. После этого обнажился весь левый фланг немецких армий «Дон». В такой обстановке не улучшило бы их общее положение соединение армейской группы «Гот» с Паулюсом. Манштейн понимал, что «даже в случае успеха деблокирующей операции 6-й армии ни в коем случае нельзя будет оставаться в районе Сталинграда». Л. Толкунов заключил: «Охват левого фланга группы армий «Дон» и мощный удар по её тылам — вот когда над Манштейном нависла реальная угроза окружения и разгрома всех войск, которые он вёл на выручку Паулюса… Только тогда гитлеровский фельдмаршал счёл Сталинградскую битву проигранной». Ф. Меллентин в книге «Танковые сражения 1939—1945 гг.» считал, что битва на берегах речки Аксай «привела к кризису третьего рейха, положила конец надеждам Гитлера на создание империи и явилась решающим звеном в цепи событий, предопределивших поражение Германии». Вместе с тем он, несколько противореча себе, писал: «К 16 декабря передовые отряды Гота вышли к реке Аксай-Есауловский. Теперь их отделяло от 6-й армии расстояние менее 65 км, и мы поставили 11-й танковой дивизии задачу форсировать 17 декабря Дон и наступать в юго-восточном направлении для поддержки войск левого фланга армии Гота… В этой критической обстановке русское командование проявило глубокую стратегическую проницательность. Вместо того чтобы сконцентрировать свои резервы для отражения удара Гота, они предприняли новое наступление на Среднем Дону против несчастной 8-й итальянской армии; наступление велось крупными силами и на широком фронте… Кризис на нашем собственном участке фронта и разгром итальянцев не только вынудили отказаться от наступления 11-й танковой дивизии через Дон, но и заставили фон Манштейна срочно задержать 4-ю танковую армию Гота, для того чтобы создать оборону на новом рубеже и прикрыть Ростов. Это решило судьбу 6-й армии под Сталинградом». 23 декабря Гот отдал приказ о переходе к обороне. Чуйков в книге «Гвардейцы Сталинграда идут на запад» сообщил, что в 1952 году Сталин спросил его: «Можно ли было нам в декабре 1942 года пропустить в Сталинград группу Манштейна и там захлопнуть её вместе с Паулюсом? Мне приходилось думать о такой возможности. У нас не было полной уверенности, что Гот не протаранит фронт окружения. Мы тогда отчётливо понимали, что рисковать — выпустить 6-ю армию из Сталинграда — мы не могли. Могло случиться так, что Манштейн влил бы окружённым силам и надежду на выход из окружения. Это сковало бы надолго наши силы вокруг Сталинграда. В таком духе я ответил Сталину. Сталин тихо проговорил: «Это было очень рискованно. Рисковать нельзя было. Народ очень ждал победы!» Да, это было «мнение политика, а не Верховного Главнокомандующего». Но психологически можно хорошо понять Сталина, когда он торопил быстрее ликвидировать котёл: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Прелюдия распада третьего рейха 19 декабря 1942 года Сталин передал директиву: «Воронову как представителю Ставки и заместителю Василевского поручается представить не позднее 21 декабря в Ставку план прорыва обороны войск противника, окружённых под Сталинградом, и ликвидации их в течение пяти-шести дней». После Нового года снабжение котла по воздуху почти прекратилось. Он стал «лагерем вооруженных военнопленных», — сказал Р. Малиновский английскому корреспонденту А. Верту. В. Чуйков тоже заявил, что теперь немцы в Сталинграде — «затравленные зайцы», «окружённый лагерь военнопленных». Их участь была предрешена: предстояло капитулировать или погибнуть от голода. Генерал Цейтцлер критически отозвался о нашем наступлении, начавшемся на «крепость» в первые дни января: «Почему русские решили перейти в наступление, не дожидаясь, пока котёл развалится сам по себе, без всяких потерь для них, знают лишь их генералы». Действительно, как писал потом «Шпигель», «в котле появились умершие от голода, командование вынуждено было снизить ежедневный рацион до 350 граммов хлеба и 120 граммов мяса. К концу года солдатам выдавали лишь по куску хлеба». Войска Донского фронта под командованием К. Рокоссовского рассекли котёл на две части. 31 января 1943 года была ликвидирована южная группировка войск 6-й армии во главе с Ф. Паулюсом, а 2 февраля капитулировала северная группа под командованием генерала К. Штреккера. 30 января Паулюс радировал Гитлеру: «Окончательное поражение невозможно оттянуть более чем на двадцать четыре часа». Этот сигнал подстегнул верховного главнокомандующего вермахта провести серию присвоений внеочередных званий обречённым в Сталинграде офицерам, очевидно, в надежде, что такие почести усилят их решимость умереть со славой в этой кровавой мясорубке. «В военной истории не зафиксировано ни одного случая пленения немецкого фельдмаршала, — заметил Гитлер Йодлю и после этого сообщил по радио о даровании Паулюсу желанного маршальского жезла». 117 других офицеров были повышены в звании. Вечером 31 января Паулюс отправил последнее донесение в ставку Гитлера: «6-я армия, верная своей клятве и осознавая огромную важность своей миссии, держалась на занятых позициях до последнего солдата и последнего патрона во славу фюрера и отечества». В 7.45 вечера радист штаба 6-й армии направил последнюю радиограмму от своего имени: «Русские в дверях нашего бункера. Мы уничтожаем оборудование». В книге П. Вершигоры «Люди с чистой совестью» рассказано, с каким волнением, с какой радостью воспринимали партизаны С. Ковпака принятые по радио сводки Советского Информбюро в декабре 1942 года. Всю ночь они «говорили о Красной Армии, о победе, которая казалась уже такой близкой», когда познакомились с экстренным сообщением: «Главная квартира фюрера, 3 февраля. По приказанию фюрера по всем территориям рейха объявлен трёхдневный траур. Запрещены зрелища и кино. Всем женщинам носить чёрные траурные ленты или платья». Комиссар С. Руднев сказал: «Вот и наступил он, праздник на нашей улице… Товарищи, вы понять не можете, что значит эта победа…» Это поражение немецкой армии надломило её боевой дух, потрясло Германию, в ней был объявлен трёхдневный траур. Наша победа у берегов Волги означала мощный военно-политический и нравственно-психологический удар по гитлеровскому режиму. По мнению еженедельника «Шпигель», «Сталинград стал прелюдией распада третьего рейха и личности самого фюрера. Гудериан, встретившийся в те дни с Гитлером, пишет о случившихся в нём переменах: его левая рука дрожала, спина скрючена, взгляд застывший, глаза выпучены, щёки покрыты красными пятнами. К тому времени Гитлер сознавал масштаб катастрофы в котле». Немецкому журналу вторит «Российская газета»: «Ни одно другое сражение Второй мировой войны — ни танковая битва под Курском летом 43-го, ни разгром группы «Центр» в следующем году — не оставило столь глубоких рубцов в душах немцев, как битва в Сталинграде. …По сообщениям шпиков из службы безопасности СС, после Сталинграда миф о фюрере стал разваливаться. На стенах домов время от времени даже появлялись надписи вроде «Сталинградский убийца» или «Гитлер — массовый убийца». Народ покинула уверенность в победе. Служба безопасности доносила, что среди соотечественников в целом царит убеждённость в том, что разгром 6-й армии означает «перелом в войне». Так оно, собственно, и случилось». В то же время Манштейн, стремясь снять с себя вину за поражение в битве на Волге, признавая её поворотную роль, в то же время отрицал решающее значение её для исхода войны. По его мнению, после неё «немцы всё же могли бы свести войну к ничейному результату». Тейлор вторил ему: «Сталинград, быть может, вопреки частым утверждениям, не был решающей битвой Второй мировой войны… Тем не менее победа русских под Сталинградом в гораздо большей мере, чем оборона Москвы, развеяла миф о непобедимости Германии». Старший научный советник Военно-исторического института во Фрайбурге Ю. Фёстер подхватил их мысль: «Сталинград не является вехой, обозначившей поворот во Второй мировой войне». Эти авторы всячески стремятся принизить роль СССР в победе над фашизмом. В унисон с ними в учебнике «Новейшая история. ХХ век» под редакцией Кредера уделено в пять раз больше места победе англичан под Эль-Аламейном над Африканским корпусом Роммеля, чем Сталинградской битве. Там итало-немецкие войска потеряли 55000 убитыми, ранеными и пленными, а в районе Сталинграда потери немцев и их союзников составили около 1,5 миллиона человек. Подобным толкователям истории возражает гитлеровский генерал Вестфаль: «Поражение под Сталинградом повергло в ужас как немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск». Гарт пишет, что поражения гитлеровских армий под Сталинградом и на Кавказе показали всему миру: «время побед Германии закончилось». В предисловии к книге Д. Джукса «Сталинград: поворотный пункт» (1968) он пишет, что «Сталинградская битва была наиболее длительной битвой Второй мировой войны и самой решающей». Он признал её огромное влияние на последующие события: «Сталинград развенчал стратегию немецкого командования. И в моральном отношении катастрофа, которую потерпела немецкая армия под Сталинградом, имела такой эффект, от воздействия которого она уже не оправилась». Заместитель военного министра США П. Паттерсон в феврале 1943 года сказал: «Оборона Сталинграда, блестящая стратегия, приведшая к переходу от обороны к наступлению, ожесточённость атаки, отбросившей назад, а затем уничтожение нацистской армии, имеет мало параллелей в истории». Ф. Рузвельт посчитал сталинградскую победу «поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии». Англичане подарили Сталинграду почётный меч, на клинке которого выгравирована надпись: «Подарок короля Георга VI людям со стальными сердцами — гражданам Сталинграда в знак уважения к ним английского народа». Газета «Правда» Спекуляции на трагедиях Собирался ли Советский Союз развязывать войну с Германией? Надо знать прошлое, если хотим идти в будущее Мюнхенское предательство Идеологические скрепы Роль Польши в развязывании войны И.В. СТАЛИН План «Барбаросса» подписан Как германская агрессия стала внезапной Жестокие поражения в начале войны Провал плана «Барбаросса» Незабываемые битвы Поражение в Вяземском котле Бои за Калинин Разгром немцев под Москвой Битва за Москву Трудный 1942-й Битва за Сталинград  tatasoz- Тэги: <<правда, авиация., армия, армия,, великий, вов., военный, война, десталинизация, интересный, история, история., книга, культура, лжи>>, монография, назад, непознанный, общество, освобождение, отечественный, проза,, против, разный, россии, россия, ростова, русский, ссср, ссср., стих, фальсификация, флот, Спорт и личность. Кругом бегом.2013-08-29 13:21:14 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия В августе на олимпийском стадионе «Лужники» прошёл чемпионат мира по легкой атлетике. О масштабности этого события говорит тот факт, что в нем приняли участие представители более 200 стран мира. В связи с этим мы хотим рассказать о жизни и судьбе знаменитой российской спортсменки Светланы Мастерковой — чемпионке мира, двукратной олимпийской чемпионке, которой выпали хлопоты по организации чемпионата мира в Москве. Свой первый старт она не просто проиграла, а с позором — упала, не добежав до финиша. Для двенадцатилетнего ребенка это стало трагедией: полагавшаяся за победу кукла досталась другой! Девочку, ненавидевшую тренировки и собиравшуюся махнуть на легкую атлетику рукой, неудача так завела, что она готова была землю грызть ради желанного приза. Увы, кукол разыгрывать перестали. Сначала ей перепадали какие-то безделушки, потом пошли медали. Куклу же — красивую, больше метра ростом — она получила от тренера после Олимпиады в Атланте. Как бонус за золотые медали. А зачиналось всё в захолустном Ачинске Красноярского края. Ни мама, повар по профессии, мыкавшаяся в поисках работы и жилья, ни бабушка, главной заботой которой было накормить и одеть внучку, по части спорта в советчицы не годились. Свете пришлось во всем разбираться самой. Нелюбовь к тренировкам она преодолела — втянулась, вошла во вкус. Причем настолько, что фобия превратилась в манию. В дальнейшем это будет даже мешать: как бы ее ни нагружали, она стоически выдерживала, не давая организму передышки даже перед решающими стартами. Что и было, считает Мастеркова, причиной ее неудач на юниорском этапе. Надо полагать, причиной не единственной. У независимой и своенравной девушки не складывались прочные, доверительные отношения с тренерами. У нее к тому же по мере взросления обнаружились проблемы с весом: стоило позволить себе что-то лишнее («А мне всё время зверски хотелось есть»), как начинала полнеть. Однажды дошло до того, что Анатолий Волков, очередной наставник, решил: возиться с Мастерковой бессмысленно. На всесоюзные соревнования она отправилась одна и выиграла. С результатом выше, чем у победительницы чемпионата мира среди юниоров, который проходил в ту же пору в Афинах! По случаю такой несправедливости Светлана, уезжая домой, позволила себе дерзкую выходку: купила на вокзале булку, сок и, не прячась, всё употребила. Кого-то из знакомых эта картина повергла в шок… Перед очередным бесславным возвращением к ней подошла Светлана Стыркина, поинтересовалась планами, а узнав, что той негде, да и не на что жить, что ее отовсюду поперли, прониклась жалостью и пообещала что-нибудь придумать. Слово «жалость» здесь ключевое. Стыркина уже тогда была авторитетным специалистом, к тому же работала в тандеме с именитым Яковом Ельяновым, так что в пополнении не особо нуждалась. Тем более что видеть Мастеркову в деле ей еще не доводилось. Как бы то ни было, их альянс состоялся. Вопреки реакции остальных учениц, принявших новенькую в штыки, и полному несходству характеров. Первые пару лет Светлане-старшей пришлось на сборах даже делить с тезкой один номер: никто не хотел терпеть взрывоопасного соседства. Не вдаваясь в нюансы, выделим главное достоинство Мастерковой, которое подкупило Стыркину, — способность работать до самозабвения. Между ними 20 лет разницы в возрасте. И ровно столько лет отделяют ее самое обидное поражение как бегуньи от высшего достижения как тренера. Чем не повод вспомнить про перст судьбы? На Олимпиаде-76 в Монреале Светлана Стыркина, напомним, легко пробилась в финал на 800 метров, из чего сделала вывод: там ей сам черт не брат. И поплатилась: взяв на себя инициативу, при выходе на финишную прямую прозевала рывок соперниц из-за спины. Нашей команде, однако, ее бесшабашность пошла даже на пользу. «Золото» тогда завоевала, причем с мировым рекордом, Татьяна Казанкина. И она же, поймав кураж, выиграла 1500 метров. Это был первый, между прочим, победный дубль такого рода в олимпийской истории. Второй сделала Мастеркова… Светлане Павловне есть за что и пенять на судьбу, что та не позволила ей полностью себя реализовать на дорожке, и благодарить за шанс взять реванш на тренерском поприще. На этот путь Яков Ельянов начал ее наставлять еще на закате беговой карьеры, так что переход из одного качества в другое проходил поэтапно и органично. Она прошла хорошую школу, умела извлекать уроки, из собственных ошибок в том числе, была пытлива и терпелива. В случае с Мастерковой последнее свойство пришлось особенно ко двору. Лишь однажды тренер не выдержала: «Света, раз ты не можешь понять, чего хочешь в жизни, езжай домой и не мешай другим!» Но было это уже после Олимпиады-96. Тогдашняя встряска помогла двукратной олимпийской чемпионке выйти из прострации, вспомнить, что еще не вечер, не весь мир в твоем кармане. Стыркина, оглядываясь на свой печальный опыт, старалась оградить подопечную от ударов, выбивающих из плановой колеи. Но тщетно, не зря же говорится: была бы голова — кирпич найдется. Светлане с ее узкой стопой подходили кроссовки одной модели. Когда они износились, купить такие же было не на что. Пришлось перейти на отечественные: бегать в штопаных Мастеркова сочла унижением. Расплатой стали проблемы с ахиллами. В 90-м она перенесла операции сухожилий обеих ног, а всего год спустя выиграла последний чемпионат канувшего в историю СССР. Выступить под флагом СНГ в Барселоне-92 ей не довелось. Незадолго до олимпийского отбора показала лучший результат сезона в мире. Дело было в жаркой Одессе. По дороге со стадиона съела мороженое и наутро испытала все прелести жестокой ангины. В Москве надо было финишировать как минимум третьей. Сил хватило лишь до полуфинала. В решающем забеге протянула полтора круга и встала. Ревела белугой, бормоча: «Я больше никогда не буду бегать…»  Асят Саитов возник на ее горизонте в Ашхабаде, где велогонщики и бегуны совпали на сборах. Ей было 18, ему — 21. Инициатива знакомства принадлежала, понятно, Асяту. Трудяга, каких поискать, он одним из первых наших гонщиков ушел в профессионалы. Часть денег по контракту с испанским клубом «Келме» потратил на квартиру в Москве и подарил ее Светлане. Расписались в 94-м, когда она решила: буду рожать. Точнее, решение принималось коллегиально — с мужем и тренером. Стыркина, сама став счастливой матерью в разгаре спортивной карьеры и зная натуру Мастерковой, идею горячо поддержала. Сомнений, что ученица вернется на дорожку, не возникло. И всё же декретный тайм-аут она брала с тяжелым сердцем — угнетали вчерашние неудачи и туманное завтра. Асят Саитов возник на ее горизонте в Ашхабаде, где велогонщики и бегуны совпали на сборах. Ей было 18, ему — 21. Инициатива знакомства принадлежала, понятно, Асяту. Трудяга, каких поискать, он одним из первых наших гонщиков ушел в профессионалы. Часть денег по контракту с испанским клубом «Келме» потратил на квартиру в Москве и подарил ее Светлане. Расписались в 94-м, когда она решила: буду рожать. Точнее, решение принималось коллегиально — с мужем и тренером. Стыркина, сама став счастливой матерью в разгаре спортивной карьеры и зная натуру Мастерковой, идею горячо поддержала. Сомнений, что ученица вернется на дорожку, не возникло. И всё же декретный тайм-аут она брала с тяжелым сердцем — угнетали вчерашние неудачи и туманное завтра.Рожать уехала в Аликанте, где у Саитова был дом. Светлана обустроила его на свой лад, поднаторела в испанском, овладела местной кухней. Жизнь налаживалась. Однажды, поддавшись идиллическому настроению, спросила мужа: «Может, останемся?» Асят в ответ лишь одарил ее ледяным взглядом… Настя появилась на свет в феврале 95-го. Асят в роддом не приехал — накручивал педали в очередном велотуре. Он и потом появлялся дома редкими наездами — измотанный, но счастливый. Профессионал до мозга костей, своим отношением к делу он послужил Светлане наглядным примером. К тренировкам она приступила через два месяца после родов. А когда, сбросив почти 20 килограммов, вернулась в Москву, Стыркина ее с трудом узнала. В 96-м на Олимпиаде в Атланте Мастеркова разыграла всё как по нотам. В отличие от Казанкиной, предпочитавшей держаться в тени и убивавшей соперниц финишным спуртом, она уходила вперед со старта, навязывая свой темп. Мудрый Ельянов в свое время почти афористично описал их стилевую разницу: «Казанкина бегала от выносливости, Мастеркова — от скорости». Какой ценой далась ей эта внешняя легкость? На вопрос о пережитых после победы чувствах она отвечала: «Знаете, одна пустота. Только пустота…»  Но природа, как известно, пустоты не терпит. Оседлав победную волну, Мастеркова уже вскоре достигла заветной цели — вписаться в таблицу мировых рекордов. Ее высшие достижения на тысячу метров и на милю не побиты и по сей день. Она неплохо смотрелась в лучах заслуженной славы. Особенно эффектным был выход на подиум традиционного бала World Athletics Gala в Монте-Карло. Когда в роскошном наряде с глубоким декольте, балансируя на высоких каблуках, Светлана поднималась по ступеням, одна из туфель подвернулась, и она, утратив равновесие, стала падать. И всё это — в прямом телеэфире! Поднялась мгновенно, сделала вид, что ничего не случилось, крадучись, подавляя страх, продолжила восхождение и вскоре была титулована королевой мировой легкой атлетики. Первой из россиянок! К концу того сезона у нее снова разболелись ноги. Подписав контракт с фирмой FILA, она была вынуждена сменить шиповки, что на фоне больших нагрузок обернулось мозолями и воспалением правого ахилла. Светлана терпела и даже Стыркину держала в неведении. Ей бы притормозить, сбросить нагрузки, но соблазн стать чемпионкой мира пересилил трезвый расчет. Приехав в Афины, на первой же тренировке ощутила острую боль. Манипуляции массажиста и усилия врачей не помогли: перемещаться по стадиону Мастеркова могла лишь трусцой. Квалификационный забег на 1500 метров прошел нормально, а в полуфинале, стоило ей прибавить, мотор заглох… Два года спустя она выиграла чемпионат мира. И именно на этой дистанции, а не на 800 метров, которые принесли ей «бронзу». Потому, видимо, что застарелая травма вынуждала тренироваться только на лесных, менее скоростных, дорожках.  Зато к олимпийскому Сиднею в 2000-м она подбегала в состоянии, близком к идеальному. Сомнений в успехе не было. За пару недель до вылета в Австралию на Москву обрушились дожди. Пришлось сменить подольскую базу на Адлер. Залеченная было нога среагировала на смену покрытия дорожек жуткой болью. Мастеркова и Стыркина понимали, что с диагнозом «отслоение надкостной мышцы» шансы на победу равны нулю. Но она уперлась и на зубах прошла-таки квалификацию, чтобы в финале прекратить борьбу уже после первого круга. Со стадиона ее унесли на носилках. Зачем ей вообще был нужен этот безнадежный старт? «Я вышла специально, чтобы никто не посмел в конце моей спортивной карьеры кинуть в меня камень, дескать, я уклонилась от борьбы, чтобы избежать допинг-контроля». Постспортивный виток карьеры Мастерковой лишен драматизма, но по части интриги достоин отдельного повествования. Ограничимся лишь штрихами к ее публичному портрету. Начнем с того, что слухи об ее уходе из спорта были сильно преувеличены. Никуда она не уходила, просто сменила амплуа — стала комментатором телеканала НТВ+спорт. А позже нашла себя в роли телеведущей первой на нашем телевидении кулинарной программы на телеканале «Домашний». Благодаря разнообразным телешоу имидж Мастерковой — светской львицы смогла оценить куда большая аудитория, чем насчитывалось поклонников у Мастерковой-бегуньи. Комментировать состязания и раздавать интервью изданиям, нередко далеким от спорта, ей показалось мало. Села писать книгу, погрузилась в воспоминания, с трудом продвигалась вперед и, по неизменному своему правилу, довела работу до конца. История Мастерковой легла в основу сценария фильма «Дистанция» — своего рода римейка сказки о Золушке. Тренера героини, заметим, сыграла Татьяна Догилева. И если картина не поднялась на высокий художественный уровень, то претензии следует адресовать авторам. Прототипы в таких случаях ответственности не несут.  Развод Светланы и Асята в этот сценарий не вписался. Знающие люди списывают вину на ее характер. Они, тем не менее, поддерживают отношения, отвечающие интересам дочери. Настя с пяти лет занимается большим теннисом. На турниры ее часто сопровождают родители. Правда, пару последних лет у мамы, назначенной директором московского Дворца детского спорта и избранной президентом столичной Федерации легкой атлетики, времени для зарубежных вояжей почти не остается. В прошлом году Светлана — или уже Светлана Александровна? — к двум дипломам о высшем образовании добавила диплом кандидата исторических наук. В Одессе на вопрос, сколько что-то стоит, скорее всего, ответят: кругом бегом — столько-то. Выражение это к бегу по кругу прямого касательства не имеет. Однако у автора, в юности подцепившего вирус легкой атлетики в тех же благословенных местах, оно будит именно такие ассоциации. В качестве заголовка к рассказу о Мастерковой эти слова уместны еще и потому, что означают «в итоге». Подытожив, не ставим точку: наша героиня полна энергии и планов… ФиС. Евгений Малков  ertata Тэги: атлетика, биография, интервью, интересный, легкий, люди, люди,, мастеркова, непознанный, новость, россия, светлана, сми., событие, спорт, спорт., спортсмен, судьба, чемпион

Главная / Главные темы / Тэг «непознанном»

|

Категория «Дизайн»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |