|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

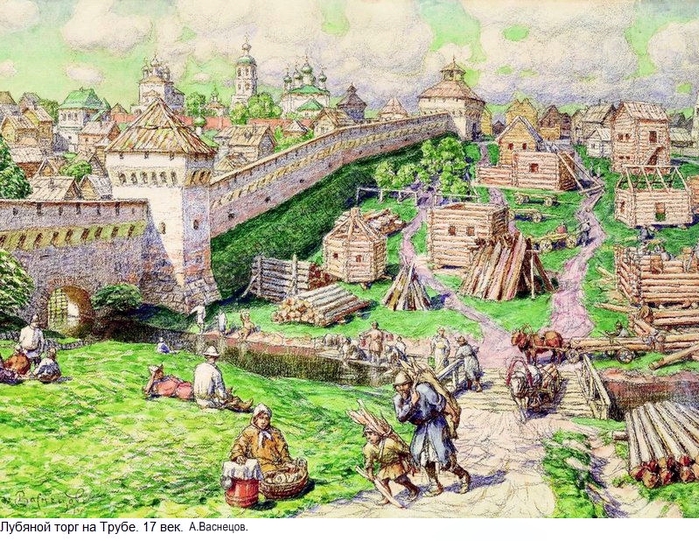

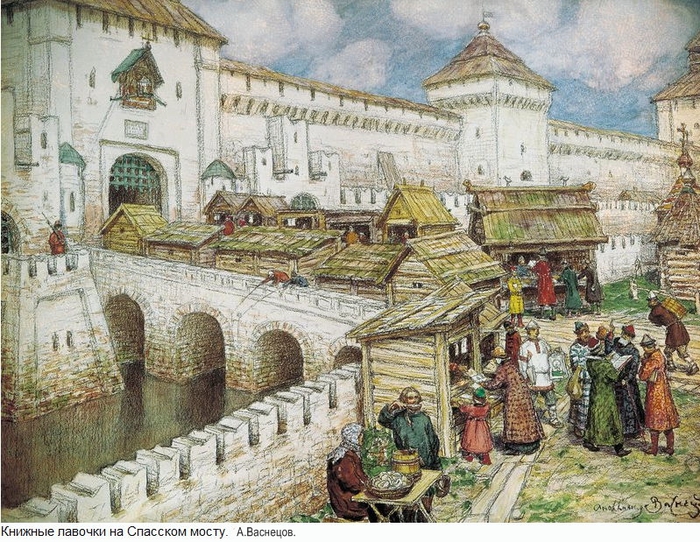

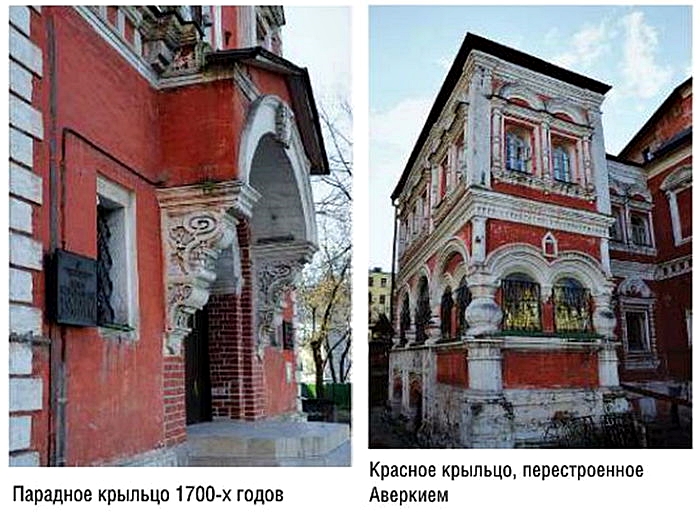

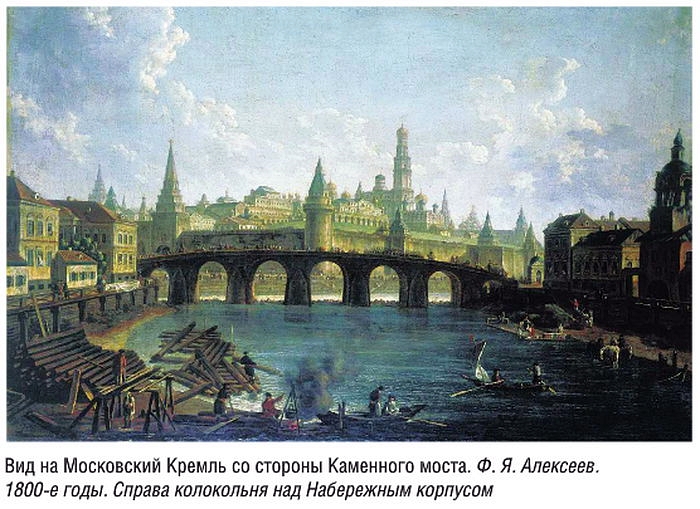

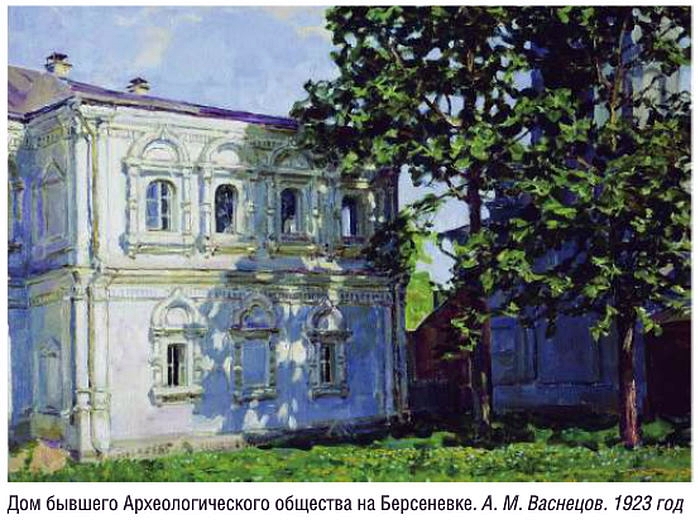

Поющее оружие. Ансамбль Александрова.2015-02-25 21:23:471945 год. Ялта. Ливадийский дворец. После завершения знаменитой конференции главы ... + развернуть текст сохранённая копия 1945 год. Ялта. Ливадийский дворец. После завершения знаменитой конференции главы правительств СССР, США и Великобритании, сидя в первом ряду на концерте советских артистов, без устали аплодируют военному ансамблю. Высокие гости сражены мощным многоголосием, тончайшим лиризмом, мастерским исполнением песен. Некоторые из них − "Полюшко-поле", "Священная война" − повторяются на бис не один раз. Эти песни станут визитной карточкой Краснознаменного ансамбля и десятилетиями будут звучать на главных концертных площадках нашей страны, Европы и Америки. К ним прибавятся и станут популярными во всем мире "Калинка", "Соловьи", "Катюша", "Степь да степь кругом" и многие другие. С историей ансамбля связана и история записи гимна СССР. Репертуар этого коллектива огромен, гастрольные пути бесконечны, слава не знает границ. За всем этим стоит не только талант, но и колоссальный труд артистов, не только аплодисменты, известность, почет, но и полные драматизма эпизоды из жизни ансамбля. Концерты дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски часто называют "дипломатической миссией", его репертуар − "учебником истории" страны. Но самое интересное определение дал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Ялте 1945 года, назвав ансамбль "поющим оружием", которое вполне можно было бы использовать вместо второго фронта… Режиссер: Алексей Китайцев Автор сценария: Людмила Романенко ertata Тэги: авиация., ансамбль, армия, армия,, видео, документальное, им.александрова, интересное., история, история., кино, культура, музыка, назад, направлений., непознанное., онлайн, оружие, песни, пляски, поющее, разное., россии, россии., россия, сделано, смотреть, ссср, ссср., флот, Миф о вековечной бедности простого русского народа.2015-02-25 20:00:23 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Весьма распространено мнение, что простой народ в России всегда жил тяжело, постоянно голодал, и терпел всяческие притеснения от бояр и помещиков. Однако, так ли было на самом деле? Конечно, в силу объективных причин, у нас сейчас почти нет статистических данных по дореволюционной России, как-то ВВП на душу населения, стоимость потребительской корзины, прожиточный минимум и т.д. В качестве материала для данной статьи мы будем использовать цитаты из воспоминаний иностранцев об их посещении России в разное время. Они тем более для нас ценны, так как иностранцам нет нужды заниматься приукрашением действительности чужой для них страны. Интересные записки оставил Юрий Крижанич, хорватский богослов и философ, в 1659 году прибывший в Россию. В 1661 он был отправлен в ссылку в Тобольск - его воззрения на единую, независимую от земных споров церковь Христову были неприемлемы как для защитников православия, так и для католиков. В ссылке он провел 16 лет, где написал трактат «Разговоры о владетельстве», также известный как "Политика", в котором тщательно проанализировал экономическое и политическое положение России.  Люди даже низшего сословия подбивают соболями целые шапки и целые шубы..., а что можно выдумать нелепее того, что даже черные люди и крестьяне носят рубахи, шитые золотом и жемчугом?... Шапки, однорядки и воротники украшают нашивками и твезами, шариками, завязками, шнурами из жемчуга, золота и шелка…  Необходимо отметить, что только в 20 веке мир пришёл к тому, что фасон одежды перестал определять достаток человека. Пиджаки носят и министры, и профессора, а джинсы может надеть как миллиардер, так и простой рабочий. А вот что пишет Крижанич про еду: «Русская земля по сравнению с Польской, Литовской и Шведской землями и Белой Русью гораздо плодороднее и урожайнее. Растут на Руси большие и хорошие огородные овощи, капуста, редька, свекла, лук, репа и иное. Индейские и домашние куры и яйца в Москве крупнее и вкуснее, нежели в упомянутых выше странах. Хлеб, действительно, на Руси сельские и прочие простые люди едят намного лучший и больше, нежели в Литве, в Польской да Шведской землях. Рыба также добывается в изобилии.» А вот каким было, по данным В.Ключевского, в 1630 году, типичное малоземельное (засевавшее поле размером в одну десятину, то есть 1.09 га ) крестьянское хозяйство Муромского уезда: «3-4 улья пчел, 2-3 лошади с жеребятами, 1-3 коровы с подтелками, 3-6 овец, 3-4 свиньи и в клетях 6-10 четвертей (1,26-2,1 куб.м) всякого хлеба».  Васнецов А. Новгордский торг Многие иностранные путешественники отмечают дешевизну продуктов в России. Вот что пишет Адам Олеарий, который, будучи секретарём посольства, посланного шлезвиг-голштинским герцогом Фридрихом III к персидскому шаху, побывал в России в 1634 и 1636-1639 гг. «Вообще по всей России, вследствие плодородной почвы, провиант очень дешев, 2 копейки за курицу, 9 яиц получали мы за копейку.» А вот другая цитата из него же: «Так как пернатой дичи у них имеется громадное количество, то ее не считают такой редкостью и не ценят так, как у нас: глухарей, тетеревов и рябчиков разных пород, диких гусей и уток можно получать у крестьян за небольшую сумму денег».  Борис Кустодиев. Сельская ярмарка. Персиянин Орудж-бек Баят (Урух-бек), который в конце 16 века был в составе персидского посольства в Испанию, где обратился в христианство и стал именоваться Дон Хуан Персидский, даёт аналогичные свидетельства относительно дешевизны еды в России: «Мы пробыли в городе [Казани] восемь дней, причем нас так обильно угощали, что кушанья приходилось выбрасывать за окно. В этой стране нет бедняков, потому что съестные припасы столь дешевы, что люди выходят на дорогу отыскивать, кому бы их отдать». А вот что пишет венецианский торговец и дипломат Барбаро Иосафат, в 1479 году побывавший в Москве: «Изобилие хлеба и мяса здесь так велико, что говядину продают не на вес, а по глазомеру. За один марк вы можете получить 4 фунта мяса, 70 куриц стоят червонец, и гусь не более 3 марок. Зимою привозят в Москву такое множество быков, свиней и других животных, совсем уже ободранных и замороженных, что за один раз можно купить до двухсот штук». Секретарь австрийского посла в России Гвариента Иоанн Корб, бывший в России в 1699 году, также отмечает дешевизну мяса: «Куропатки, утки и другие дикие птицы, которые составляют предмет удовольствия для многих народов и очень дороги у них, продаются здесь за небольшую цену, например, можно купить куропатку за две или за три копейки, да и прочие породы птиц приобретаются не за большую сумму». Соотечественник Корба, Адольф Лизек, состоявший секретарем при австрийских послах, бывших в Москве в 1675-м году, и вовсе отмечает, что «птиц так много, что жаворонков, скворцов и дроздов не едят». В том же 17-веке в Германии проблему с мясом решали по-другому. Там за время Тридцатилетней войны (1618–1648) было уничтожено около сорока процентов населения. В результате дело дошло до того, что в Ганновере власти официально разрешили торговлю мясом людей, умерших от голода, а в некоторых областях Германии (христианской, между прочим, страны) было разрешено многоженство для восполнения людских потерь.  Однако, всё вышеописанное относится к периоду до 18 века, т.е. Московского царства. Посмотрим, что было в период Российской империи. Интересны записки Шарля-Жильбера Ромма, активного участника Великой французской революции. С 1779 по 1786 год он жил в России, в Санкт-Петербурге, где работал учителем и воспитателем графа Павла Александровича Строганова. Совершил три путешествия по России. Вот что он писал в 1781 году в своём письме Г. Дюбрёлю: (к сожалению, он не уточняет, о крестьянах какой именно области идёт речь). «Крестьянин считается рабом, поскольку господин может его продать, обменять по своему усмотрению, но в целом их рабство предпочтительнее той свободы, коей пользуются наши земледельцы. Здесь каждый имеет земли больше, чем может обработать. Русский крестьянин, далекий от городской жизни, трудолюбив, весьма смекалист, гостеприимен, человечен и, как правило, живет в достатке. Когда он завершит заготовку на зиму всего необходимого для себя и своей скотины, он предается отдыху в избе (isba), если не приписан к какой-либо фабрике, каковых в этой области много, благодаря богатым рудникам, или если не отправляется в путешествие по своим делам или по делам господина. Если бы здесь были лучше известны ремесла, у крестьян было бы меньше времени для досуга в тот период, когда они не заняты сельским трудом. И господин, и раб получили бы себе от этого пользу, но ни те, ни другие не умеют рассчитывать свою выгоду, поскольку еще не достаточно прочувствовали необходимость ремесел. Здесь царит простота нравов и довольный вид никогда бы не покидал людей, если бы мелкие чинуши или крупные собственники не проявляли жадности и рвачества. Малочисленное население области во многом является причиной изобилия всего, что необходимо для жизни. Продовольствие стоит так дешево, что, получая два луидора, крестьянин живет весьма зажиточно». Обратим внимание, что о том, русское «рабство» крестьян более предпочтительным, чем «свобода» французских пишет не кто-нибудь, а будущий активный участник Великой Французской революции, прошедшей под лозунгом «Свобода, равенство и братство». То есть у нас нет причин подозревать его в необъективности и пропаганде крепостного права. Вот что он писал в одном из своих писем по поводу положения французских крестьян ещё до своего отъезда в Россию: Повсюду, мой дорогой друг, и у стен Версаля, и за сто лье от него с крестьянами обращаются столь варварски, что это переворачивает всю душу чувствительному человеку. Можно даже сказать с полным на то основанием, что здесь их тиранят больше, чем в отдаленных провинциях. Считается, что присутствие сеньора должно способствовать уменьшению их бедствий, что, увидев их несчастья, эти господа должны постараться помочь с теми справиться. Таково мнение всех, у кого благородное сердце, но не придворных. Они ищут развлечения в охоте с таким пылом, что готовы пожертвовать для этого всем на свете. Все окрестности Парижа превращены в охотничьи заповедники, из-за чего несчастным [крестьянам] запрещается выпалывать на своих полях сорняки, которые душат их хлеб. Им разве что разрешено бодрствовать ночи напролет, выгоняя из своих виноградников разоряющих их оленей, но не дозволено ударить никого из этих оленей. Работник, согбенный в рабской покорности, часто понапрасну тратит свое время и умение, служа напудренным и вызолоченным идолам, которые безжалостно гонят его, если только он вздумает попросить плату за свой труд. Речь идёт как раз про тех самых «свободных» французских крестьян, «свобода» которых, по мнению Ромма, хуже «рабства» русских крепостных.  А. С. Пушкин, обладавший глубоким умом и хорошо знавший русскую деревню, отмечал: «Фонвизин в конце XVIII в. путешествовавший по Франции, говорит, что, по чистой совести, судьба русского крестьянина показалась ему счастливее судьбы французского земледельца. Верю… Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен (кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев)… Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак бедности». Положение русского крепостного крестьянства было лучше не только французского, но и ирландского. Вот что писал в 1824 г. английский капитан Джон Кокрейн. «Безо всяких колебаний... говорю я, что положение здешнего крестьянства куда лучше состояния этого класса в Ирландии. В России изобилие продуктов, они хороши и дешевы, а в Ирландии их недостаток, они скверны и дороги, и лучшая их часть вывозится из второй страны, между тем как местные препятствия в первой приводят к тому, что они не стоят такого расхода. Здесь в каждой деревне можно найти хорошие, удобные бревенчатые дома, огромные стада разбросаны по необъятным пастбищам, и целый лес дров можно приобрести за гроши. Русский крестьянин может разбогатеть обыкновенным усердием и бережливостью, особенно в деревнях, расположенных между столицами». Напомним, что в 1741 г. голод унес в могилу одну пятую часть населения Ирландии — около 500 тыс. человек. Во время голода 1845-1849 гг. в Ирландии погибло от 500 тыс. до 1,5 млн. человек. Значительно увеличилась эмиграция (с 1846 по 1851 выехали 1,5 млн. чел.). В итоге, в 1841—1851 гг. население Ирландии сократилось на 30%. В дальнейшем Ирландия также быстро теряла население: если в 1841 г. численность населения составляла 8 млн 178 тыс. человек, то в 1901 г. — всего 4 млн 459 тыс. Отдельно хотелось бы осветить жилищный вопрос: «Те, чьи дома погибли от пожара, легко могут обзавестись новыми домами: за Белой стеной на особом рынке стоит много домов, частью сложенных, частью разобранных. Их можно купить и задешево доставить на место и сложить», - Адам Олеарий.  «Подле Скородума простирается обширнейшая площадь, на которой продается невероятное количество всякого леса: балок, досок, даже мостов и башен, срубленных уже и отделанных домов, которые без всякого затруднения после покупки и разборки их перевозятся куда угодно», - Яков Рейтенфельс, курляндский дворянин, пребывал в Москве с 1670 по 1673 год. «Рынок этот находится на большой площади и представляет собой целую массу готовых деревянных домов самого разнообразного вида. Покупатель, являясь на рынок, объявляет, сколько хочет иметь комнат, присматривается к лесу и платит деньги. Со стороны покажется невероятным, каким образом можно купить дом, перевезти и поставить его в одну неделю, но не следует забывать, что здесь дома продаются совершенно готовыми срубами, так что ничего не стоит перевезти их и собрать вновь», - писал Уильям Кокс, английский путешественник и историк, дважды посетил Россию (в 1778-м и 1785 гг.). Другой английский путешественник, Роберт Бремнер, в своей книге «Экскурсии по России», изданной в 1839 г., писал, что «Есть области Шотландии, где народ ютится в домах, которые русский крестьянин сочтёт негодными для своей скотины».  А вот что писал русский путешественник и учёный Владимир Арсеньев про жилище крестьянина в своей книге «По Уссурийскому краю», в основу которой легли события его экспедиции по уссурийской тайге в 1906 году: Внутри избы были две комнаты. В одной из них находились большая русская печь и около нее разные полки с посудой, закрытые занавесками, и начищенный медный рукомойник. Вдоль стен стояли две длинные скамьи; в углу деревянный стол, покрытый белой скатертью, а над столом божница со старинными образами, изображающими святых с большими головами, темными лицами и тонкими длинными руками. Из всего вышеперечисленного видно, что, по свидетельству самих иностранцев, которые могли сравнивать быт простого народа как в России, так и в своих странах, и которым нет надобности приукрашивать российскую действительность, во время допетровской Руси, и во время Российской империи простой народ жил в целом не беднее, а зачастую и богаче, чем другие народы Европы. Литература: 1. «Россия - это сама жизнь. Заметки иностранцев о России с XIV по XX век» Издательство Сретенского монастыря, 2004 г. 2. А. Горянин. Мифы о России и дух нации, М., Pentagraphic, 2002 3. В. Мединский. О русском пьянстве, лени и жестокости. М. Олма, 2008 4. А.В. Чудинов О путешествии Жильбера Ромма в «Сибирь» (1781 г.): гипотезы и факты 5. Ричард Пайпс. Россия при старом режиме. 6. В.К.Арсеньев. По Уссурийскому краю. Дерсу Узала. М., Правда, 1983. История государства Читай ещё: Валерий Шамбаров: «Русь была богаче Запада». Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней Правда Руси Эта уродливая, нищая, варварская Европа… Почему русская баня пугала иностранцев? «Черные мифы» о русских царях Русские варвары! Чёрный миф о "русском пьянстве" и "русской нечистоплотности" В.Шамбаров. Правда варварской Руси. (Оклеветанная Русь) 2006 г. Гл. IV Москва Златоглавая. ertata Тэги: быт, бытие, бытие., запад, запад., иностранцы, интересное., история, история., крестьяне, культура, мифы, московская, непознанное., новости., нравы, правда, разное., россии, россии., россия, руси, русские, русь, село, события., традиции Заполярье2015-02-25 01:10:28Короток полярный день. Короток и не особенно разнообразен. То белая полярная сова по снегу невидимо ... + развернуть текст сохранённая копия Короток полярный день. Короток и не особенно разнообразен. То белая полярная сова по снегу невидимо пройдёт, то арктический белый медведь так же незаметно за совой протопает, наступит потом медвежьей своей лапой, широко откроет медвежинную пасть, и дробный хруст совиных косточек прыснет по белому безмолвию. И в угасающих искрах дня на снегу мелькнёт красный сполох. Медвежий-Бианки […] Тэги: дня, народов, непознанное, нравы, северных, тема Агни-йога, психическая энергия и здоровье2015-02-24 04:00:15Агни-йога, психическая энергия и здоровье.Чтобы понять учение Агни-йоги надо быть предварительно ... + развернуть текст сохранённая копия Агни-йога, психическая энергия и здоровье.Чтобы понять учение Агни-йоги надо быть предварительно подготовленным чтением соответствующей литературы. Агни-йога говорит об необходимости контроля над нашими чувствами и мыслями.О том ,что качество нашего мышления является целительным и для самого человека и для его окружения Тэги: агни-йога, здоровье, интересно, медицина, непознанное, нетрадиционная, психическая, человека, эзотерика, энергия Палаты Аверкия Кириллова.2015-02-19 23:17:07 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Палаты думного дьяка Аверкия Кириллова. С. А. Кириллов. Из серии «По Москве XVII века» (реконструкция автора). 1995 год Палаты Аверкия Кириллова относятся к немногим памятникам гражданской архитектуры XVII века, сохранившимся в Москве за пределами Кремля и монастырей. Их облик не спутаешь ни с каким другим московским строением. Не менее интересна их история. Одна из страниц ее связана с Императорским Московским археологическим обществом, располагавшимся здесь с 1868 по 1923 год. Основанное в 1864 году, оно за несколько десятилетий сумело коренным образом изменить отношение русского общества к отечественному культурному наследию: ввело в научный оборот сведения о многих сотнях памятников, способствовало становлению музееведения как научной дисциплины. В этом немалая заслуга руководителей общества – графа А. С. Уварова и его жены графини П. С. Уваровой. Членами общества были историки М. П. Погодин, С. М. Соловьёв, В. О. Ключевский, Д. О.Шеппинг, архитекторы Ф. Ф. Горностаев, Л. В Даль, К. М. Быковский, И. П. Машков, художники А. М. Васнецов и И. С. Остроумов, писатели А. Ф. Вельтман, Ф. Н. Глинка, В. М. Жемчужников, Д. Н. Мамин-Сибиряк, П. И. Мельников-Печерский и многие другие. Деятельность общества не ограничивалась Москвой, где его члены проводили экспертизу градостроительных проектов для исторической части города: по всей стране были спасены десятки памятников архитектуры. Среди них и сами палаты, и церковь Покрова на Нерли, и деревянная церковь Лазаря Муромского (ныне находится в музее-заповеднике «Кижи»), Успенский собор на Городке в Звенигороде, Белые палаты Ростовского кремля, крепостные стены Коломенского кремля...  Первые свидетельства об участке, где выросли палаты Аверкия Кириллова, относятся к XV веку. Тогда здесь располагался крупный деревянный дом на белокаменном подклете, явно принадлежавший влиятельному лицу. Наиболее вероятный владелец – сын боярский и член боярской думы Иван Никитич Беклемишев, по прозвищу Берсень. У Ивана III он пользовался большим доверием, но при его сыне Василии III был казнён в 1525 году за «дерзкие слова». Его имя носит как Берсеневская набережная, так и Беклемишевская (Москворецкая) кремлёвская башня. Первые свидетельства об участке, где выросли палаты Аверкия Кириллова, относятся к XV веку. Тогда здесь располагался крупный деревянный дом на белокаменном подклете, явно принадлежавший влиятельному лицу. Наиболее вероятный владелец – сын боярский и член боярской думы Иван Никитич Беклемишев, по прозвищу Берсень. У Ивана III он пользовался большим доверием, но при его сыне Василии III был казнён в 1525 году за «дерзкие слова». Его имя носит как Берсеневская набережная, так и Беклемишевская (Москворецкая) кремлёвская башня. Старые московские предания, а вслед за ними и дореволюционные публикации называют следующим владельцем этой местности знаменитого опричника Малюту Скуратова. Исключать этого нельзя, хотя собственный двор Скуратовых-Бельских находился на другой стороне Москвы-реки, в приходе церкви Антипы на Колымажном дворе. Не подтверждают документы и того, что по родству с Малютой этот участок достался Годуновым и впоследствии переходил от одной боярской фамилии к другой. Наиболее вероятно, что с XVI века владельцем усадьбы был «государев садовник» – некий Кирилл, получивший её в пожалование из царских владений. Из двух его детей один – Филипп умер бездетным, а второй – Стефан оставил троих сыновей. Аверкий Стефанович Кириллов (1622–1682) со временем стал единственным хозяином усадьбы, а землю, принадлежавшую братьям, пожертвовал под кладбище церкви Николы на Берсеневке. Числившийся, как и предки, садовником, Аверкий вырос в крупнейшего купца предпринимателя, «московского гостя», а позже и заметного государственного деятеля (9, ед. хр. 2, л. 2). Он был владельцем многочисленных лавок в Москве и других русских городах, имел соляные варницы в Соли Камской, несколько имений. В начале 1677 года царь Фёдор Алексеевич произвёл его из подьячих в думные дьяки. В этом чине он возглавлял приказы Большой казны, Большого прихода и Большого дворца, был приказным судьёй (2, с. 46; 8, с. 200–219). По сути, он руководил государственными финансами, торговлей и промышленностью (3, с. 233; 7, с. 90–95). На момент перехода палат к Аверкию Кириллову это было достаточно крупное Г-образное в плане здание. Восточный фасад украшало нарядное красное крыльцо с двойными арками на кувшинообразных столбах. В отделке едва ли не впервые в московском зодчестве использовались нарядные изразцы в синих тонах по белому фону. Каждый из ярусов дома венчался сложным карнизом с поребриком, окна декорировали пышные наличники, стены дробились многочисленными вертикальными тягами – пилястрами и полуколоннами.  Став владельцем здания, Аверкий Кириллов расширил его со стороны двора. В свод одного из залов первого этажа была вмонтирована плита с надписью: «Написан сей святый и животворящий крест в лета 7165 [1657] года, того же лета и полата сия посправлена» (6, с. 429–443). Подобная «памятная надпись» – случай исключительный в истории русской архитектуры. Новая Крестовая палата была обращена в сторону приходского храма, а голгофский крест, существующий в плите с надписью, свидетельствует о приверженности реформам Патриарха Никона. Одновременно с северовосточным помещением первого этажа соорудили покои на втором этаже, где прежде была только «светлица». Палаты Аверкия Кириллова были исключительно «господским домом», слуги жили в каменных и деревянных избах, стоявших особняком во дворе. Первый этаж был хозяйственным. Ныне это подвал – так за несколько столетий поднялся культурный слой. Поэтому, конечно, в VII– ХVIII веках здание выглядело выше и репрезентативнее. Будущий бургомистр Амстердама голландец Николаас Витсен оставил подробную запись в своём дневнике от 20 апреля 1665 года: «Я посетил Аверкия Степановича Кириллова, первого гостя, которого считают одним из самых богатых купцов. Он живёт в прекраснейшем здании; это большая и красивая каменная палата, верх из дерева. Во дворе у него собственная церковь и колокольня, богато убранные, красивый двор и сад. Обстановка внутри дома не хуже, в окнах немецкие разрисованные стёкла. Короче – у него всё, что нужно для богато обставленного дома: прекрасные стулья и столы, картины, ковры, шкафы, серебряные изделия и т. д. Он угостил нас различными напитками, а также огурцами, дынями, тыквой, орехами и прозрачными яблоками, и всё это подали на красивом резном серебре, очень чистом. Не было недостатка в резных кубках и чарках. Все его слуги были одеты в одинаковое платье, что не было принято даже у самого царя» (4, с. 161). Принимая голландцев, Аверкий Кириллов показывал им переводную «книгу предсказаний будущего», из чего можно заключить, что в палатах имелась и библиотека. Любопытно, что гость воспринял в качестве домовой приходскую церковь Николы на Берсеневке, выстроенную в 1656–1657 годах, одновременно с Крестовой палатой. Этот бесстолпный трёхапсидный пятикупольный храм завершён двумя рядами кокошников, перекрытых по закомарам. С северной стороны к основному объёму примыкает крыльцо на столбах кубышках. Его бочкообразная кровля не имеет аналогов в каменном зодчестве Москвы. В одном, однако, Н. Витсен ошибся: несмотря на отчётливо выраженное стилистическое единство с палатами, храм Николы не входил в состав усадьбы. Согласно архивным документам, его строительство велось «по обещанию приходских и разных посторонних чинов людей», то есть по заказу всех жителей Берсеневской набережной (5, с. 264–266). С Аверкием Кирилловым как сторонником Нарышкиных жестоко расправились мятежные стрельцы в ходе Московского восстания 1682 года. Его сбросили с кремлёвского Красного крыльца, зарубили бердышами и с криками: «Расступитесь, думный дьяк идёт!» – перетащили изуродованный труп на Красную площадь. На водружённом там памятном столбе стрельцы перечислили грехи своей жертвы: «Великие взятки имал и налогу и всякую и неправду чинил». Аверкия и ненадолго пережившую его жену Евфимию Евлампиевну похоронили под северной папертью церкви Николы. Невдалеке, в подклете усыпальнице храма покоились его родители и, возможно, дед. Наследовал Аверкию сын Яков. В конце XVII века его жена Ирина Семеновна построила перед церковью Набережный корпус для богадельни, однако был он невелик и использовался как дом причта. Над его воротами, открывавшими въезд на церковный двор со стороны Берсеневской набережной, находилась колокольня, пострадавшая во время пожара 1812 года и через несколько лет разобранная (снос колокольни состоялся не ранее 1815 года, она ещё значится на плане, составленном в том году) (9, ед. хр. 19, л. 1). Новую возвели только в 1854 году – на этот раз у западной стены новой церковной трапезной. Повреждённая взрывной волной при уничтожении храма Христа Спасителя, она была снесена в 1932 году.  Однако мы забежали далеко вперёд. В 1667 году палаты Кирилловых приобрёл Семён Иванович Маслов (10). В начале следующего века они были перестроены и получили вид, близкий современному. Полностью изменился парадный фасад. В его средней части появилась пристройка во вкусе петровской эпохи: трёхъярусная, с мощным декоративным завершением и огромными, довольно причудливой формы волютами и пышными гирляндами из цветов и фруктов, фланкирующими «теремок» верхнего яруса. Вход в здание со стороны набережной получил арку, поддерживаемую великолепными резными кронштейнами. Над ней находился балкон. Окна среднего яруса несколько больше остальных, обрамлены строгими наличниками и завершаются лучковыми фронтонами-раковинками. Углы пристройки рустованы – решение, которое придало ей некую архитектурную собранность в контрасте с прихотливой и «необязательной» архитектурой XVII века. Для придания палатам симметрии, тогда входившей в моду, справа по фасаду была сделана пристройка с ризалитом, уравновешивающая объём с крыльцом. Парадное крыльцо украшали статуи на постаментах. Уже в нашем веке на чердаке были обнаружены фрагменты двух фигур и ещё одна, почти уцелевшая. Это человек в длинной одежде, с рукой, прижатой к груди, весьма напоминающий апостолов на галерее знаменитой церкви в Дубровицах. Весьма интересен и другой аналог, уже архитектурный, – церковь Сант-Михилскерк в бельгийском городе Лувене, возведённая в 1650–1666 годах по проекту архитектора В. Хесиуса. Палаты выдерживают стилистическое единство с расположенным по соседству корпусом Суконного двора (суконной фабрики). Оба здания, палаты и Суконный двор, своими главными фасадами фланкировали не сохранившийся Всехсвятский Каменный мост, по сути, составляя единый ансамбль.  Видимо, при Масловых в палатах одновременно с их реконструкцией или вскоре после неё было сооружено семь новых печей. Стилистический анализ даёт возможность отнести по крайней мере большую часть их изразцов, обнаруженных на чердаке, к началу XVIII века. Формы рисунков позволяют предположить, что образцом для них послужил некий сервиз, скорее всего имевший голландское происхождение. Изразцов много, и их теперь хватит по крайней мере на три печки. Они отечественного производства, с изображениями пейзажей со зданиями, людьми и зверями. С 1 июля 1756 года казна приобрела палаты у родственницы Масловых Анны Ивановны Зиновьевой за 5 тысяч 500 рублей, о чём сохранилась запись в дворовой книге Юстиц-коллегии. В палатах первое время разместились Корчемная контора и один из складов – магазин № 10. С марта 1771 по май 1793 года в палатах располагался Разрядно-сенатский архив, предшественник Российского государственного архива древних актов. Здесь хранились подлинные столбцы родословных росписей, боярские и разрядные книги, отчёты об обороноспособности городов, документы о народных восстаниях и прочее. Фонд насчитывал несколько сотен тысяч дел. Затем сюда переехала Московская казённая палата. В 1806 году здание было реконструировано по проекту архитектора А. Назарова для Сенатской курьерской команды и стало называться в обиходе Курьерским домом. Когда к 1860-м годам оно оказалось в аварийном состоянии, «рационально мыслившие» чиновники, возглавлявшие дворцовое ведомство, не пожелали отпускать средства на ремонт «рухляди». К счастью, обречённым на слом строением заинтересовалось Императорское Московское археологическое общество (МАО), и Александр II передал палаты ему. В 1870 и 1884 годах под руководством архитекторов А. Попова и Н. Никитина в палатах были проведены реставрационные работы, в ходе которых разобраны позднейшие пристройки и расписана «во вкусе допетровского времени» Крестовая палата, ставшая залом заседаний общества. В 1909 году для изучения и сохранения памятников московской архитектуры стали формироваться коллекции музея «Старая Москва», которые хранились в палатах. Позднее это собрание перешло в Исторический музей, одним из инициаторов создания которого в своё время был П. С. Уваров.  Общество было ликвидировано приказом НКВД в июне 1923 года, разделив участь большинства подобных объединений дореволюционной России. С декабря 1924 года первый этаж особняка Аверкия Кириллова занимал Институт по изучению языков и этнических культур восточных народов СССР. Поэт Осип Мандельштам, посетивший его в 1930 году, поделился очаровательным описанием здания и институтских нравов: «Мой любительский приход никого не порадовал». Через год на второй этаж палат переехали Центральные государственные реставрационные мастерские (ЦГРМ), созданные известным художником Игорем Эммануиловичем Грабарём. Его подход к охране памятников вызывал, впрочем, куда большие возражения, нежели творческие достижения, так что в этой области он получил нелестное прозвище Угорь Обмануйлович Гробарь. В 1930 году он был вынужден отказаться от дальнейшего руководства мастерскими. К этому времени им передали церковь Николы. Через два года колокольню снесли, а мастерские закрыли. После этого в палатах была поселена обслуга Дома Правительства (Дома на набережной), а в здании Набережного корпуса некоторое время располагался Московский областной краеведческий музей. После начала войны, летом 1941 года, в церкви было устроено объединённое фондохранилище крупнейших столичных музеев. Упрятанные в сотни ящиков, здесь хранились коллекции Исторического музея, Музея Революции, Музея народов СССР, Биологического музея. Наиболее ценные реликвии находились в церковном подвале. После войны, в конце 1947 года, палаты Аверкия Кириллова частично отошли Научно-исследовательскому институту краеведческой и музейной работы Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК РСФСР. В 1953–1959 годах в палатах проводились реставрационные работы. Их руководитель Г. В. Алфёрова описала урон, нанесённый жильцами, которые вырубили связи, растесали окна, пробили в стенах новые двери и прочее. Отмечалось и плачевное состояние белокаменного декора северной пристройки XVIII века (1, с. 135–150). Работы в этих условиях велись медленно и, к сожалению, были прерваны из-за реорганизации службы. Завершали их в спешном порядке в 1960–1963 годах, уже без необходимых исследований и фиксации, но с искажениями.  Одним из положительных результатов реставрации были ликвидация общежития и полная передача палат Аверкия Кирилова институту, который в 1966 году получил новое наименование – НИИ музееведения и охраны памятников истории и культуры. В 1968 году на его базе было создано новое учреждение–республиканский Научно-исследовательский институт культуры, ныне Российский институт культурологии Министерства культуры РФ. Исторически палаты находились в специфическом тупиковом участке Москвы, который посещали только сотрудники шоколадной фабрики «Красный Октябрь», бывшей «Эйнем». Теперь ситуация изменилась: здания превратились в популярные культурные объекты. Кроме того, планируемый мост между Берсеневской и Крымской набережными сделает палаты Аверкия Кириллова одной из ключевых точек туристического маршрута по центру столицы. Поэтому этот уникальный памятник в ближайшее время вновь неизбежно обратит на себя внимание.  Литература и источники 1. Алфёрова Г. В. Исследование и реставрация палат Аверкия Кириллова: (работы, проведённые в 1954–1964 гг.) // Из истории реставрации памятников культуры. М., 1974. 2. Богоявленский С. Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI–XVII веков. М., 2006. 3. Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. 4. Витсен Н. Путешествие в Московию 1664–1665 гг. / Пер. со староголланд. В. Г. Трисман. М., 1996. 5. Коробко М.Ю. Еще раз об истории палат Аверкия Кириллова // Вопросы охраныииспользования памятников истории и культуры. М., 1994. 6. Святославский А. В. Белокаменный крест с надписью в интерьере палат Аверкия Кириллова // Ставрографический сборник. Кн. 3. Крест как личная святыня. М., 2005. 7. Седов П. В. Хождение во власть гостя Аверкия Кириллова // Торговля, купечество и таможенное дело в России в ХVI– XVIII вв. Сборник материалов международной конференции. СПб., 2001. 8. Фролов А. И. Палаты Аверкия Кириллова: забытые страницы истории // Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры. М., 1992. 9. ЦХНДМ ЦГА г. Москвы. Ф. 1. Якиманская часть. Д. 15. 10. РГАДА. Ф.282. Оп.1 д.502, л. 776-777. М. Ю. Коробко, историк, лауреат Макарьевской премии. Журнал “Русская История” ertata Тэги: аверкия, архитектура, архитектура., архитектуры, зодчество, интересное., история, история., кириллова, культура, культурное, москва, музеи, музеи., наследие, непознанное., палаты, памятники, памятники., разное., россии, россии., россия, русская, русское, сделано

Главная / Главные темы / Тэг «непознанном»

|

Категория «Проза»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |