|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

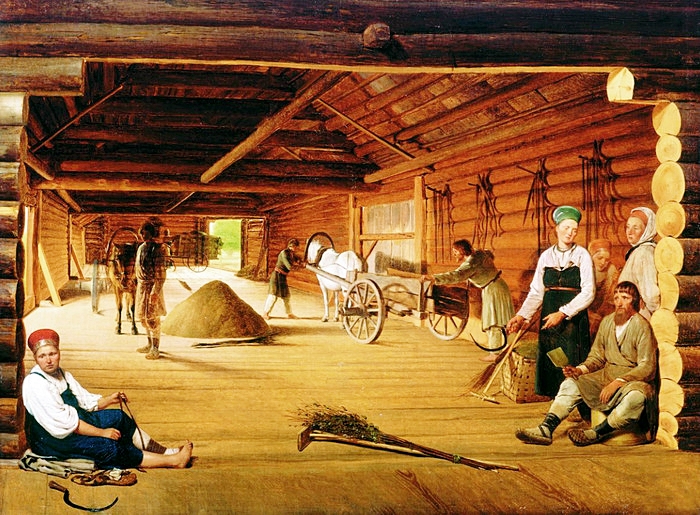

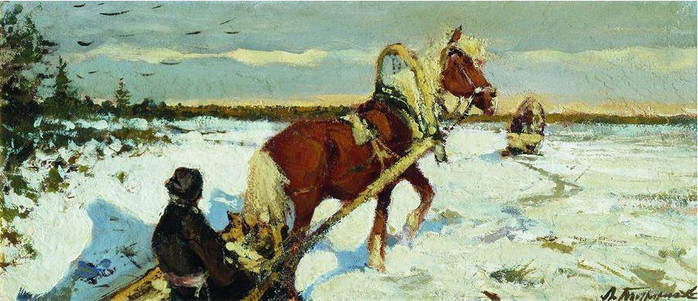

Круглый год.2013-11-15 00:53:53 А.Пластов. Сенокос ВЕСНА. Когда-то все на Руси начиналось с весны. Даже Новый год. Христианские святцы легко ужились с приметами языческого календаря, чуть не на каждый день имелась своя пословица: 6 марта - Тимофей-весновей. Говорили, что ежели Евдокия напоит курицу, то Никола (22 мая) накормит корову (Даты приводятся по новому стилю. Подробности о народном календаре см. в книге Ив. Полуянова «Месяцеслов» (Архангельск, 1979).). Приметы, рожденные многовековым опытом общения с природой, всегда определенны и лишены какого-либо мистицизма. Например, если прилетели ласточки, надо не мешкая сеять горох. Неясны, расплывчаты границы между четырьмя временами года у нас на Севере. Но нигде нет и такого контраста, такой разницы между зимой и летом, как у нас. Весна занимала в году место между первой капелью и первым громом. 17 марта - Герасим-грачевник.  В крестьянском труде после масленицы нет перерывов. Одно вытекает из другого, только успевай поворачиваться. (Может, поэтому и говорят: круглый год.) И все же весной приходят к людям свои особые радости. В поле, в лесу, на гумне, в доме - везде ежедневно появляется что-нибудь новое, присущее одной лишь весне и забытое за год. А как приятно встречать старых добрых знакомцев! Вот к самым баням подошла светлая талая вода - вытаскивай лодку, разогревай пахучую густую смолу. Заодно просмолишь сапоги и заменишь ими тяжёлые, надоевшие за зиму валенки. Вот прилетел первый грач, со дня на день жди и скворцов. Никуда не денешься, надо ставить скворечники - ребячью радость. А то вдруг вытаяла в огороде потерянная зимой рукавица... И вспомнишь декабрьский зимник, по которому ехал с кряжами для новой бани. Кстати, не больно-то раздумывай о том, что было. Было да прошло. Надо, пока не пала дорога, вывезти из лесу последнее сено, да хвою на подстилку скоту, да дров - сушняку, да собрать по пути капканы, на лыжах пройдя по большому и малому путику. И вот лошадь, пофыркивая, трусит поутру от деревни. На возу с полдюжины вершей, чтобы не тащить потом натодельно. (Вот-вот объявится щучий нерест: надо пропешать в озере выхода и поставить ловушки.) Обратно - с возом сена или хвои. Пока лошадь отдыхает и хрустит зеленым сенцом, пока солнце не растопит голубой наст, успевай сходить в чащу, присмотреть и пометить дерева для рубки под сок. Еще набрать сосновой смолы - просила бабушка для приготовления лекарства. Хозяйка намек сделала: наломать бы сосновых лапок на помело. Тоже надо. Долго ли? Минутное дело, а вспомнить приятно, и срубить по дороге шалаш тоже требуется: как раз токуют тетерева... Еще нарубить березовых веток для гуменных метелок. И только потом, когда лошадь направится к дому и запоскрипывают гужи, можно и подремать на возу либо затянуть песню про какого-нибудь Ваньку-ключника... Весной старухи и бабы белят по насту холсты. Вытаскивают из погребов и перебирают семенную и пищевую картошку, заодно угощают деток сочными, словно только что с грядки, репами и морковью. Проветривают шубы и всякую одежду, развешивая ее на припеках, потому что моль боится солнышка. Девки продолжают прясть на беседах, мужики и парни усиленно плотничают. Ремонтируют хозяйственный инвентарь: сбрую, телеги, бороны. Вьют веревки, спихивают с кровель снег. Пускаются в ход тысячи извечных примет, люди гадают, какая будет весна и чего ожидать от лета. У многих коровы уже отелились к этому времени. Другие ждут с часу на час. Хозяйка-большуха даже ночью ходит проведывать хлев. Дети тоже ждут не дождутся, им уже надоело без молока. И вдруг однажды утром в избе за печью объявилось, запостукивало копытцами. Большие глаза, мокрые губы. Шерстка шелковая. Гладить ходят все по очереди. Первые дни молоко, вернее молозиво, только теленочку, потом, если Великий пост уже кончился, хлебают все. Молоко в крестьянских семьях не пили, как теперь, а хлебали ложками, с хлебом вприкуску либо с киселем, с толокном, с ягодами.  А.Пластов. Деревенский март. 1947 Скотина после долгого зимнего стояния в душном темном хлеву по-человечески радуется весне. Просится на воздух, на солнышко. И когда коров ненадолго выпускают во двор, иная подпрыгивает от радости. Между тем стало совсем тепло, дороги пали. Начали освобождаться от снега поля и луга. Старики поглядывают на небо, прислушиваются сами к себе: какова весна? Затяжная и холодная или короткая и теплая? Не упустить бы посевной срок. Тот, кто расстался с трехполкой и вводит культурный севооборот, утром по ледяному черепку уже рассеял клевер. С тревогою в сердце люди ходят смотреть озимь: не вымокла ли, каково пересилила зиму? Ведь матушка-рожь, говорится в пословице, кормит всех сплошь. И скотину, и птицу, и крестьянскую семью. Все это ладно, но когда же сеять? Иной торопыга, не успела еще ройда (мерзлота) выйти, поехал пахать. Обрадовался, свистит погонялкой. Выкидает семена в холодную землю - глядишь, уже с осени ребятишки пошли по миру. Другой не подготовился вовремя: то семян не запас, то у лошади сбил плечо. Этому тоже неурожай. В хорошей деревне мало таких чудаков... Все готово, но когда все-таки выезжать? В шутку или всерьез, не поймешь, но в народе говорили так: «Выйди в поле и сядь на землю голой задницей. Сразу узнаешь, пора сеять или погодить требуется». Но вот самый опытный, самый рачительный хлебопашец выволок соху и запряг поутру кобылу. И все ринулись в поле как по команде... Заскрипели гужи, пропахшие дегтем, сошники запохрустывали мелкими камушками. В небе, над полем, заливаются жаворонки. Пахари посвистывают, подают лошадям команды: «Прямо! Прямо!» Или на завороте: «А что, забыла за зиму, где право, где лево?» И лошадь, конфузливо махая хвостом, поворачивает туда, куда надо.  И.Репин. Пахарь. Л.Н.Толстой на пашне, 1887 г. Вообще на севе у пахаря и коня должно быть полное взаимопонимание. Если начнут скандалить - ничего не получится. Хороший крестьянин пашет без погонялки, лошадь свою не материт, не ругает. Действует на нее лаской, уговорами, а иногда стыдит ее, как человека. Норовистый конь не годится на пашне. А борозда за тобой идет да идет, и грачи тотчас садятся в нее, тюкают носами в родимую землю. Это она, земля, кормит и поит, одевает и нежит. Голубит в свое время цветами, обвевает прохладой, осушая с тебя пот усталости. Она же возьмет тебя в себя и обымет, и упокоит навеки, когда придет крайний твой срок... А пока черная борозда идет и идет полосой. Пласт к пласту ложится на поле. И твой отец, или сын, или жена, или сестра уже запрягают другую лошадь, чтобы боронить, ровнять эту весеннюю землю. А дед или бабка уже насыпают в лукошко белого крупного семенного овса. Вот не спеша идет полосой вечный сеятель, машет рукой из стороны в сторону. Шаг, второй - и золотой дождь летит из горсти. Отскочив от лукошка, зерна ложатся на свежую землю. Сеятель бормочет про себя какое-то извечное заклинание: то ли поет, то ли молится. В сосняке, рядом, ребятишки зажгли костер. Девицы, собирая сморчки-подснежники, поют «Веснянку». Земля подсыхает, требуется тотчас заборонить семена. Обычно после овса сеяли лен - одну, самое большее две полосы, затем горох и ячмень. Была такая примета: надо встать под березу и взглянуть на солнце. Если уже можно сквозь крону смотреть не щурясь, то продолжать сев бесполезно. Только семена зря выкидаешь. Если листва не больше копейки и солнце легко пробивается сквозь нее, то день-два еще можно сеять. После сева обязательно топят баню. Досталось за эту неделю и людям и лошадям: мужик отпаривается, конь отстаивается. А вот и первая травка. Первый выгон скотины на пастбище - событие не хуже других. Пастух в этот день кум королю... Трава растет стремительно. Живая. В лесу, если день теплый, к вечеру иные стебли вытягиваются на вершок от земли. Глядишь, пора и огороды сажать... Плюют семена овощей в рассадники. Женщина наберет в рот заранее намоченных семян капусты или брюквы и форскнет что есть силы. Семена ровно разлетаются по рассаднику. На ночь укрывают рассадник холщовой подстилкой или даже шубами, если старики посулили заморозок и если кошка жмется к теплой заслонке. Огород городить - тоже очень важное дело, без огорода скотина за лето все вытравит. У хороших хозяев кол можжевеловый, жердь осиновая, вица еловая - изгороди нет износу. У ленивого она из чего придется, потому и приходится городить каждую весну. Весна кончается с первым теплым дождем и первым раскатистым громом. Услышав гром, девушки должны кувыркаться через голову, чтобы поясница не болела во время жнитва. Причем надо успеть кувыркнуться, пока гром не затих. Хоть в луже, хоть на лужке, хоть в будничном сарафане, хоть в праздничном, все равно кувыркайся. Смех, возгласы и восторженный девичий визг не затихают вместе с грозой. ЛЕТО. Так уж устроен мир: если вспахал, то надо и сеять, а коль посеяно, то и взойдет, что взойдет, то и вырастет, и даст плод, и, хочешь не хочешь, ты будешь делать то, что предназначено провидением. Да почему хочешь не хочешь? Даже ленивому приятно пахать и сеять, приятно видеть, как из ничего является сила и жизнь. Великая тайна рождения и увядания ежегодно сопутствует крестьянину с весны и до осени. Тяжесть труда - если ты силен и не болен - тоже приятна, она просто не существует. Да и сам труд отдельно как бы не существует, он не заметен в быту, жизнь едина. И труд, и отдых, и будни, и праздники так закономерны и так не могут друг без друга, так естественны в своей очередности, что тяжесть крестьянского труда скрывалась. К тому же люди умели беречь себя. В народе всегда с усмешкой, а иногда с сочувствием, переходящим в жалость, относились к лентяям. Но тех, кто не жалел в труде себя и своих близких, тоже высмеивали, считая их несчастными. Не дай Бог надорваться в лесу или на пашне! Сам будешь маяться и семью пустишь по миру. (Интересно, что надорванный человек всю жизнь потом маялся еще и совестью, дескать, недоглядел, оплошал.) Если ребенок надорвется, он плохо будет расти. Женщина надорвется - не будет рожать. Поэтому надсады боялись словно пожара. Особенно оберегали детей, старики же сами были опытны. Тяжесть труда наращивалась постепенно, с годами. Излишне горячих в работе подростков, выхвалявшихся перед сверстниками, осаживали, не давали разгону. Излишне ленивых поощряли многими способами. Труд из осознанной необходимости быстро превращался в нечто приятное и естественное, поэтому незамечаемое. Тяжесть его скрашивалась еще и разнообразием, быстрой сменой домашних и полевых дел. Чего- чего, а уж монотонности в этом труде не было. Сегодня устали ноги, завтра ноги отдыхают, а устают руки, если говорить грубо. Ничего не было одинаковым, несмотря на традицию и видимое однообразие. Пахари останавливали работу, чтобы покормить коней, косари прерывали косьбу, чтобы наломать веников или надрать корья[1]. [1] Корень слова «отдых» связан с дыханием. Отдохнуть - значит перевести дыхание, успокоить сердце и мускулы. Иными словами, понятие «отдых» для крестьянина касается только тяжелого физического, а если не тяжелого, то монотонного, продолжительного труда вроде женского рукоделья. Отдыха в смысле полного бездействия никогда не существовало, если говорить не о сне, а о состоянии бодрствования. Тысячи людей, лежащих на пляже, с точки зрения даже нынешнего пожилого крестьянина, есть ужасающая нелепость. И не потому, что люди лежат голыми, а потому, что просто лежат, то есть бездельничают. Лето - вершина года, пора трудового взлета. «Придет осень, за все спросит», - говорят летом. Белые северные ночи удваивают в июне световой день, зелень растет стремительно и в поле и в огороде. Если тысячи крестьянских дел как бы сменяются по силе нагрузки и по сути, то в главных из них устает все: и руки, и ноги, и каждая жилка. (Конечно же, это прежде всего работа с лесом, пахота и сенокос.) Тут уж отдыхают по-настоящему и всерьез. Работают часа два-три до завтрака - чем не нынешняя зарядка? Завтрак обычно плотный, со щами. Режим приходится строго выдерживать, он быстро входит в привычку.  С. Бабюк. Сенокос Летом обедают после чаепития. «Выпей еще чашечку, дак лучше поешь-то!» - угощает большуха - женщина, которая правит всем домом. После обеда обязательно отдых часа на два. До ужина опять крупная трудовая зарядка. День получается весьма производительным. (Даже «в бурлаках», то есть в отходничестве на работе с подрядчиком, очень редкий хозяин заставлял работать после ужина.) Прятанье - самый тяжелый труд в лесу, и занимались им только мужчины, причем самые сильные. Древнейший дохристианский способ подсечного земледелия откликается в наших днях лишь далекими отголосками: прятать - значит корчевать сожженную тайгу, готовить землю под посев льна или ячменя. Вначале выжигали обширную лесную площадь, вырубив до этого строевой лес. На второй год начинали прятать. Убирали громадные головни, корчевали обгоревшие пни. Чтобы выдрать из земли такой пень, нужно обрубить корни, подкопаться под него со всех сторон и потом раскачать при помощи рычага. Можно себе представить, на кого похож был человек, поработавший день-другой в горелой тайге! Белыми оставались только глаза да зубы. Прятанье давно исчезло, оставив в наследство лишь слово «гари». На гарях в наших местах до сих пор растет уйма ягод, смородины и малины. Летом в природе все очень быстро меняется. Не успели посеять и едва объявились всходы, а сорняки тут как тут. Надо полоть. Тут уж и ребятишкам бабки дают по корзине и сами встают на полосу. Хорошо, если земля еще не затвердела и молочай, хвощ и прочие паразиты выдергиваются с корнем. В эту же пору надо быстро восстановить изгороди около грядок и загородить осек - лесную изгородь, образующую прогон, и две-три лесные поскотины (Поскотина - огороженный лесной выгон). Скот летом всегда пасли на лесных естественных пастбищах, в поля выгоняли только глубокой осенью. Ходить к осеку - любимая работа многих, особенно молодых, людей. Представим себе первое свежее лето, когда пахнет молодой листвой и сосновой иглой, когда растут сморчки и цветет ландыш. Большая ватага молодняка, стариков, подростков, баб, а иногда и серьезных мужиков собирается в лесу где- нибудь на веселом пригорке. Все с топориками, у всех с собой какая-нибудь еда. Рубят осины, тонкие длинные березки, сухие елки и растаскивают по линии осека. Затем крест-накрест бьют еловые колья и на них складывают новые лесины, также не обрубая с них сучьев. Выходит очень прочная колючая изгородь. Хороший осек - пастуху полдела. Лишь не ленись, барабань в барабанку да закладывай загоры - сделанные из жердей проходы и изгороди. В такой день рождается еще и праздничное настроение. На долгих привалах столько всего наслушаешься и смешного, и страшного, так много всего случится до вечера, что хождение к осеку запоминается на всю жизнь. Впредь молодежь ждет этого дня, хотя такой в точности день уже никогда не придет... Такой же праздничностью веет и от силосования, которого раньше не было. Работа эта появилась в деревне только вместе с колхозами, артельный характер делает ее очень сходной с хождением к осеку. Главные женские силы косят молодую, брызгающую соком траву и складывают ее в копны. (Важно не дать этой траве завянуть или высохнуть.) Подростки возят траву в телегах к силосным ямам, споро спихивают ее вниз. Когда яма наполовину загрузится, в нее сталкивают какую-нибудь добрейшую, чуть ли не говорящую кобылу. На ней-то и разъезжает в яме целый день гордый трамбовщик лет шести от рождения. За это в отцовскую книжку вписывают полтрудодня на его имя. Лошадиный помет выбрасывают вилами, кобылу поят, спуская вниз ведро с водой. Когда яму заполнят и утрамбуют, трава пахнет вкусной кислятинкой - внутри уже началось брожение. Ее забрасывают землей и замазывают глиной - стой до зимы. Если погода жаркая, появляются оводы. Тут приходится возить траву ночью, потому что ни с какой, даже самой добродушной, кобылой на оводах не сладишь. Ночью же донимает ночных работников гнус - мельчайшая мошка. Она забирается всюду. (Гнусом называют также мышей, если их много.) Навоз вывозили на Севере также по ночам из-за множества оводов. Наметывали навоз вилами на телегу. Пласты отдираются с большим трудом. Возчик везет телегу в поле - на полосы и через ровные промежутки кривыми вилашками стаскивает по колыге. Утром эти колыги раскидывают по полосам и начинают пахать. Вслед за плугом ходит опять же либо старик, либо мальчонок, батожком спихивает навоз в борозду, чтобы завалило землей.  Мясоедов Г.Г. Косцы. Часто бывало так, что сенокос еще не закончен, а уже подоспела жатва, примерно в ту же пору веют озимые и теребят лен. Да и погода никогда не позволит расслабиться или заскучать. Когда на вилах прекрасное ароматное сено, а вдалеке погромыхивает, руки сами ходят быстрее, грабли только мелькают. А если гроза вот-вот нагрянет, по полю начинают бегать и самые неповоротливые. Но главное, конечно, то, что стог сметали раньше соседей, убрали под крышу хлеб и измолотили первыми, да и ленок вытеребили не последними. Извечное стремление русского крестьянина не оказаться последним, не стать посмешищем прекрасно было использовано в первые колхозные годы. Да и стахановское движение основано было как раз на этом свойстве. В одной притче мужик, умирая, давал малолетнему сыну наказ: «Ешь хлеб с медом, первый не здоровайся». Только трудолюбивые сыновья узнавали настоящий вкус хлеба (как с медом), а тот, кто работает в поле, например косец, лишь кивком отвечал на приветствия мимо идущих. Вот и выходило, что любители сна здоровались всегда первыми... Жнитво не меньше, чем сенокос, волнующая пора. Хлеб - венец всех устремлений - уже ощущается реально, весомо, а не в мыслях только. Даже небольшая горсть срезанных серпом ржаных стеблей - это добрый урезок хлеба, а в снопу-то сколько таких урезков? Зажинок - один из великого множества трудовых ритуалов - был особо приятен, отраден и свят. Самолучшая жница в семье брала серп и срезала первые горсти. Высокий - в человеческий рост - толстущий сноп олицетворял изобилие.  А.Пластов. Жатва. Косили озимый хлеб на Севере мало и редко. Рожь, сжатая серпом, не теряла в поле ни одного колоска, ни мышам, ни птицам на полосе нечего было делать. Девять снопов колосьями вверх прислонялись друг к другу, образуя некий шалаш, называемый суслоном. Сверху, как шапку, надевали десятый сноп. Детям всегда почему-то хотелось залезть под этот теплый соломенно-хлебный кров. Каждый добрый суслон кормил три-четыре недели семью средней величины, из него получалось до пуда, а то и более зерна. Рожь дозревала несколько дней в суслонах, как говорят, выстаивалась, затем ее развозили по гумнам. Сложить снопы на повозку мог отнюдь не каждый. Надо знать, как «стоять на возу», ведь сухие снопы скользят, и стоит выползти одному-двум, как расползается весь увязанный воз. Вначале набивают снопами кузов повозки вдоль до краев, потом кладут их рядами поперек, внутрь колосьями. Ряд слева да ряд справа, а в середину опять вдоль несколько штук, чтобы она не проваливалась. Кверху ряды слегка суживаются, а самый верхний, совсем узкий, клали в разгонку. Весь воз стягивали после этого зажимом - еловой слегой. Еще труднее сложить на воз ячменные либо овсяные снопы - коротенькие и толстые. Овес и ячмень на Севере тоже жали, снопы ставились в груды, парами. Горох же можно было только косить, так как он «тянется», цепляется стебель за стебель. Большие титины (или китины, киты) свозили в гумно и деревянными трехрогими вилами поднимали на сцепы, то есть под крышу гумна. Поскольку лошадь при въезде в гумно воротит для облегчения куда-нибудь вбок, то надо было уметь и въезжать, не задев за воротный стояк, не сломав колесной чеки или тележной оси. Все нужно было уметь!  Маковский К. Е. Крестьянский обед во время жатвы. 1871 Снопы ровно складывались в засеки гумна, и они лежали там до молотьбы. Если старой семенной ржи на посев озими не было, молотили на семена сразу и сеяли свежим зерном. (Посеять надо было обязательно в августе, во время трехдневного лета крылатых муравьев.) Хлеб в гумне, под крышей, - считай, что урожай убран, спасен. Это великая радость и счастье для всей семьи. Вырастить да в гумно убрать, а обмолотить-то уж всяк сумеет... Лето и плотницкая пора: рубить угол под дождем или на морозе не все равно. Недоделанные срубы стояли иногда по нескольку лет, стояли как укор или напоминание. Трудная пора летняя, что говорить, но много было и праздников. Успевали не только работать, но и пиво варить, и ходить по гостям. Кто не успевал, над тем посмеивались. ОСЕНЬ. Весна переходит в лето не резко, лето является как бы нечаянно и долго еще не утрачивает многих свойств весны. Также и ранняя осень вся пронизана летними настроениями. И все-таки в любую пору ежедневно появляется что-то новое из предстоящего времени года. Природа словно утверждает надежную и спокойную силу традиции. Ритмичность - в повторе, в ежегодной смене одного другим, но эти повторы не монотонные. Они всегда разные не только сами по себе, но и оттого, что и человек, восходя к зрелости, постоянно меняется. Сама новизна здесь как бы ритмична. Ритмичностью объясняется стройность, гармонический миропорядок, а там, где новизна и гармония, неминуема красота, которая не может явиться сама по себе, без ничего, без традиции и отбора... Так, благодаря стройности, ритмичности и личному, всегда своеобразному отношению к нему сельский труд, как нечто неотделимое от жизни, обзавелся своей эстетикой.  Человек, слабый физически, но хорошо умеющий косить, знающий накопленные веками навыки, скосит за день больше травы, чем иной неумный верзила. Но если к вековым навыкам да еще свой талант, то косец уже не просто косец. Он тогда личность, творец, созидающий красоту. Работать красиво не только легче, но и приятнее. Талант и труд неразрывны. Тяжесть труда непреодолима для бездарного труженика, она легко порождает отвращение к труду. Вот почему неторопливость, похожая с виду на обычную лень, и удачи талантливого человека вызывают иной раз зависть и непонимание людей посредственных, не жалеющих в труде ни сил, ни времени. Истинная красота и польза также взаимосвязаны: кто умеет красиво косить, само собой, накосит больше. Так же как и тот, кто умеет красиво плотничать, построит больше и лучше, причем вовсе не в погоне за длинным рублем... Крестьянские работы, как и природные явления, далеко не все резко разделяются по временам года. Иные, по каким-либо (чаще всего погодным) причинам не сделанные летом, доделываются осенью, а не сделанные осенью - завершаются зимой.  И все же молотить лучше сразу после жнитва, чтобы не плодить лишних мышей и чтобы оставить время, например, для плотничанья. Лучше и лен околотить сразу и разостлать поскорей, чтобы он вылежался под осенними росами и чтобы снять его со стлищ до первого снега. Осенью, во время короткого сухого бабьего лета, надо успеть убрать с поля все, вплоть до соломы, чтобы не болела душа, когда начнутся дожди. А когда поля убраны, не грех сходить и по рыжики. Ягоды тоже не последнее дело в крестьянском быту, особенно для детей и для женщин. (Первая земляника - детям, причем самым маленьким. Чем больше наросло ягод, тем больше и возраст, который ими лакомится.) Черника также поспевает еще летом, эта ягода собирается всерьез, она, как и все прочие, не только целебна, но и лакома. Малину, смородину, княжицу собирали попутно со жнитвом. За брусникой и клюквой во многих местах ездили на лошадях. Очень важно для сельского житья вовремя, в сухую пору, выкопать картофель и засыпать его в погреб, выдергать и обрезать репчатый лук и чеснок. В затяжные дожди дергают репу и брюкву, появившуюся в наших краях в конце девятнадцатого века. (Ее прозвали «галанкой» за иностранное происхождение.) Брюкву дергают из земли и ножом очищают от корешков, складывают в кучу, затем таскают куда-либо под крышу и обрезают ботву, называемую «лычеем». Лычей развешивают на жердочках, осенью и зимой это прекрасная заправка для коровьего пойла. Капуста белеет на грядках до самых заморозков, но и ее наконец приходится убирать. Вырубить, очистить и засолить в шинкованном виде либо «плашками», то есть разрезанными надвое кочанами, - дело нетрудное и какое-то очень радостное, капуста скрипит в руках, как только что купленные резиновые калоши. Ребята, кому не лень, грызут кочерыги. Осенью по ранним утрам далеко вокруг слышен стук молотильных цепов и пахнет дымом овинных теплинок. Огораживают стога. Теперь скот пасется на полях, пастух собрал с деревни свою дань и отдыхает. Свободен до новой весны. Многие мужики пашут зябь. Женщины поднимают лен и ставят его торчком, чтобы просыхал, но это уже не лен, а треста. Ее вяжут соломенными жгутами в большие кипы и убирают под крышу.  А. Г. Венецианов. Гумно. Лишь только ударит первый мороз, сразу, чтобы не тратить сено, начинают сбавлять скотину, резать лишних овец, телят и баранов. В зиму пускают только то, что оставлено на племя. Рубят головы молодым петухам. Обезглавленные птицы шарахаются в сторону, кропя кровью крыльцо или поленницу, иные даже взлетают, и довольно высоко. Далеко не каждый человек может выдержать подобное зрелище. Некоторые мужчины зовут соседа, чтобы зарезать барана. Такая слабость человеку простительна, ее как бы не замечают. Ведь кровь животных того же цвета, что и у человека... Осенние праздники молодежь гуляет уже в кромешной тьме, зато без мучителей-комаров. Зима!.. Крестьянин, торжествуя, ЗИМА. А. С. Пушкин ничего не говорил зря, то есть для рифмы или просто так. Тот, кто знает деревню, тотчас поймет, почему торжествует крестьянин, почему, почуя снег, лошадка «плетется рысью, как-нибудь». Есть в крестьянине, обновляющем путь, какой-то детский восторг, а в его лошадке что- то добродушно-хитроватое и взаимодействующее с торжествующим мужиком. Куда же он и зачем? Об этом необязательно думать каждую минуту. Может быть, за дровами. Вспомним уж кстати и некрасовское: И шествуя важно, в спокойствии чинном, Лошадку ведет под уздцы мужичок... Здесь поэт растолковал нам все, вплоть до того, какие у возчика рукавицы, но излишество деталей искупается превосходным сюжетом. Может быть, пушкинский крестьянин поехал за сеном. А скорее всего, за еловой хвоей, которую рубят на подстилку скоту, экономя солому. Запах снега, необычное состояние ног (жесткие холодные сапоги или мягкие теплые валенки - есть разница?), новый способ езды без тележной тряски и скрипа и сотни других более мелких новинок - все это делает ездока именно торжествующим.  Кондратенко Г.П. Зимний вечер Зимний труд не то что летний, торопиться не-обязательно. Малина, как говорится, не опадет. Погода не подторапливает. Комары, клещи, мошка, оводы и слепни тебя не донимают. Потом не обливаешься. Мороз бодрит, сила просится развернуться. А развернуться есть где, в лесу особенно. Женщины собираются где-нибудь в старой избе или в хлеву сообща трепать лен. Работа пыльная, не больно приятная, но сообща веселей. Поют, рассказывают бывальщины, судят-рядят. Мужики возят сено, рубят дрова и вывозят строевой лес. День короток, только успеешь разок завернуться - и темно. Выпрягай. Коню и человеку такая проминка не в тягость, а в охотку. Отдыхают оба. Набираются сил к новой весне. Зимой, если вывезены дрова и сено, вся работа вокруг скотины, в доме. Многие столярничают, кустарничают, пробуют силы не в своем деле, рыбачат, охотятся. Как и в любую другую пору, много праздников. И если ты загостил в иных деревнях у родни, или у побратима, или еще у кого - изволь приглашать отгащиваться. Рожь на солод мочи, пиво вари.  А. В. Серолапкин. На дровнях. Долга наша зима, многое можно успеть. Еще не прошла масленая, а иная бабка уже щупает курицу: яичка, случайно, нет ли? Коровы телятся. Женщины готовятся расставлять кросна, ткать холсты. Самые азартные игроки в бабки уже подбирают гумно, чтобы в первый же день, который выпадет потеплее, устроить сражение. И снова весна издалека подбирается к деревне, опять зазвенел синий наст на ветру. Засинело безбрежное небо, прошел еще один год. Он прошел незаметно. Родились в деревне новые детки, кое-кого из стариков прибрала мать- земля. Прихитила. Но жизнь идет своим чередом, как своим чередом ежедневно восходит солнце. Оно сделало в небе свой великий круг, и крестьянская трудовая жизнь тоже сделала свой годовой круг. Так и катятся годовые круги год за годом, но ничто не повторяется в человеческой жизни. Пахарь встает в борозду каждую весну с волнением, словно впервые. Жница срезает первую горсть ржи также каждый раз с новым волнением. Почти все трудовые дела сплелись у сельского жителя с природой, а природа ритмична: одно вытекает из другого, и все неразрывно между собой. Человек всегда ощущал свое единство с природой. Это в союзе с нею он создавал сам себя и высокую красоту своей души, отраженную в культуре труда. Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики. Часть I  ertata Тэги: быт, бытие, бытие., в.и.белов, деревня, интересное., история, история., книги,, культура, лад, народной, непознанное., новости., нравы, обычаи, очерки, писатели, приметы, природа, природа., проза, проза,, россии., россия, русская, русские, село, события., стихи, традиции, труд, экология., эстетики Печальник земли Русской.2013-11-14 19:55:10Очерк-посвящение Ивану Сергеевичу Тургеневу  Этот очерк посвящен жизни и творчеству человека, о котором М.Е. Салтыков-Щедрин сказал: «…Литературная деятельность Тургенева имела для нашего общества руководящее значение, наравне с деятельностью Некрасова, Белинского и Добролюбова». Детские годы Тургенева прошли в родовом поместье его матери – селе Спасском-Лутовинове, близ города Мценска Орловской губернии, «в аллеях старого деревенского сада, полного сельских ароматов, земляники, птиц, дремлющих лучей солнца и теней; а вокруг – двести десятин волнующейся ржи!». Картины среднерусской природы оставили глубокий след в душе будущего автора «Записок охотника», но жизнь в родительском доме была для него источником тяжких впечатлений и постоянно вызывала в воспоминания об ужасающем барском произволе. «Я родился и вырос, – вспоминал писатель, – в атмосфере, где царили подзатыльники, щипки, колотушки, пощечины и пр. Ненависть к крепостному праву уже тогда жила во мне». Многие картины помещичьего гнета, виденные им в Спасском, писатель запечатлел в своих произведениях. Мать Тургенева, своенравная и жестокая помещица, не терпела малейшего неповиновения даже со стороны самых близких людей. Отношения между домочадцами сложились так, что отец старался держаться в стороне от семьи, а подросшие сыновья вынуждены были впоследствии разорвать с матерью близкие отношения. В 1833 году Тургенев поступил в Московский университет. Но вскоре обстоятельства жизни семьи переменились. В 1834 году старший брат Ивана Сергеевича, Николай, был определен в Петербургское артиллерийское училище, и летом того же года отец перевез в столицу и младшего своего сына, успевшего закончить в Московском университете первый курс. 18 июля 1834 года Иван Сергеевич подал прошение о приеме его в «число своекоштных студентов С.-Петербургского университета по историко-филологическому факультету». Успешно выдержав экзамены на второй курс, он был принят в число студентов на 1-е отделение философского факультета (так тогда именовался историко-филологический факультет). С этого времени начался продолжительный петербургский период жизни Тургенева. Во время учебы Тургенев, по его собственному признанию, был демократически настроенным студентом, мечтавшим о республике, об уничтожении крепостного права. Таким он остался до конца своих дней. После смерти отца, в 1834 году, Тургенев оказался на попечении матери, которая не переставала хлопотать за сына, возобновив старые связи с «нужными людьми». Мать хотела видеть сына на службе, полагая что писательство не дворянское дело. Тургенева же не привлекала чиновная карьера, о которой хлопотала для него Варвара Петровна, что усугубляло антагонизм между матерью и сыном. Он учился, имея перед собой иную цель – стать ученым, быть может, профессором. Будущая деятельность рисовалась ему как служение людям, обществу, как благородный труд во имя России, во имя ее просвещения. Уже в студенческие годы проявляется горячий интерес Тургенева к литературе. Его первыми опытами были романтические стихи и драматическая поэма «Стено» (1834). Сам Тургенев видел в ней впоследствии «рабское подражание байроновскому Манфреду». Профессор Петербургского университета П.А. Плётнев, симпатизировавший Тургеневу, определил ее как неудачное произведение, заметив, однако, что в юном поэте «что-то есть». Спустя некоторое время Плетнёв напечатал в перешедшем к нему после смерти Пушкина журнале «Современник» два стихотворения Тургенева. В юношеских литературных исканиях и симпатиях Тургенева заметна явная любовь к Пушкину и увлечение популярным тогда романтизмом. В своих воспоминаниях Тургенев пишет: «Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно поклонялись ему». С другой стороны, восхищение молодого Тургенева вызывают романтическая проза А.А. Марлинского и стихи В.Г. Бенедиктова. Тургеневу был еще неясен поворот к реализму, совершавшийся в русской литературе. Весной 1843 года в печати появилась поэма Тургенева «Параша», о которой одобрительно отозвался В.Г. Белинский. С ним Тургенев познакомился в феврале 1843 года, установив вскоре дружеские отношения. В апреле 1843 года Белинский писал В.П. Боткину: «Я несколько сблизился с Тургеневым. Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. …Русь он понимает. Во всех его суждениях виден характер и действительность». Определяя сущность таланта Тургенева, критик замечает, что основой его является «глубокое чувство действительности». Белинский оказал большое влияние на духовное развитие молодого Тургенева. Впоследствии свое охлаждение к карьере ученого Тургенев объяснял так: «Тогда у меня бродили планы сделаться педагогом, профессором, ученым. Но вскоре я познакомился с Виссарионом Григорьевичем Белинским, с Иваном Ивановичем Панаевым, начал писать стихи, а затем прозу, и вся философия, а также мечты и планы о педагогике оставлены были в стороне: я всецело отдался русской литературе». Не сложилась у Тургенева и карьера чиновника, хотя он некоторое время служил в канцелярии Министерства внутренних дел под начальством В.И. Даля. *** Писательская деятельность Тургенева началась в новый период истории русской литературы. Пушкин, Лермонтов, Гоголь сблизили искусство с действительностью, положили начало критическому реализму, обличавшему феодально-крепостнический строй. В 40-х годах появляются писатели-реалисты, воспитанные критикой Белинского, – А.И. Герцен, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, молодой Ф.М. Достоевский, Д.В. Григорович. При всем различии мировоззрений их сближает неприятие крепостничества, интерес к социальным вопросам, стремление к воспроизведению правды жизни. Тургенев примыкает к этой группе писателей. Он прекрасно понимает закономерность нового – гоголевского – периода развития русской литературы. «Время чистой поэзии прошло так же, как и время ложно-величавой фразы: наступило время критики, полемики, сатиры», – говорил он позднее, определяя задачи русской литературы. Важной вехой в жизни Тургенева стало знакомство с известной французской певицей Полиной Виардо-Гарсиа, которая приехала в Петербург в октябре 1843 года и сразу завоевала горячие симпатии петербургской публики. После первого представления «Севильского цирюльника», где Тургенев впервые услышал Полину Виардо, он был навсегда покорен ею. Любопытно, что она вспоминала с милой улыбкой, как Тургенева ей представили: «Мне его представили со словами: это – молодой русский помещик, славный охотник, интересный собеседник и плохой поэт…» Летом 1845 года Тургенев впервые посетил Куртавнель, усадьбу супругов Виардо в 50 километрах от Парижа. Поездки за границу теперь особенно привлекают его – семья Виардо (с мужем певицы Луи Виардо, известным переводчиком, писателем, искусствоведом, он познакомился еще раньше на почве страсти к охоте) становится для него вторым домом. Как писатель Тургенев явился соратником В.Г. Белинского и А.И. Герцена в их борьбе с лжеромантизмом, мешавшим прогрессивному развитию русской литературы. В статье о «Фаусте» И.В. Гёте в переводе Вронченко (1845) Тургенев осуждает романтиков за их равнодушие к социальным вопросам, высмеивает людей, занятых исключительно своими радостями и горестями, с философским спокойствием проходящих мимо «ремесленников, умирающих с голода». Широкую известность и литературную славу Тургеневу принесли «Записки охотника» (1852), ставшие новой яркой страницей в истории русской литературы. Основной идеей «Записок охотника» был протест против крепостного права: «Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решил бороться до конца – с чем я поклялся никогда не примиряться… Это была моя Аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда», – писал Тургенев в своих воспоминаниях. Уничтожение крепостного права Белинский считал самой насущной национальной задачей русской жизни. В ту пору, «когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, – подчеркивает В.И. Ленин, – все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками». Белинский не раз отмечал, что помещичье-чиновничье общество не есть вся русская нация (как это актуально сейчас!); что, обличая крепостничество, писатель должен видеть «плодовитое зерно русской жизни», богатырские силы, таящиеся в русском народе. Как раз в «Записках охотника» Тургенев показывает крепостных крестьян талантливыми людьми с пытливым умом и высокими духовными и нравственными качествами. «С каким участием и добродушием автор описывает нам своих героев, как умеет заставить их полюбить от всей души», – пишет Белинский. Любовь к русскому народу, к родной русской земле пронизывает все произведения великого писателя-гуманиста. В 1847 году в одной из своих рецензий Тургенев писал, что «в русском человеке таится и зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития». По сути, это прозорливое предсказание мощных освободительных процессов, закончившихся Великим Октябрем 1917 года. А в рассказе «Хорь и Калиныч» Тургенев пишет: «Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед». В этом писатель видел залог богатого будущего русской нации. Примечателен один эпизод, происшедший с ехавшим из своего имения Тургеневым. «По дороге из деревни в Москву на одной маленькой станции вышел я на платформу, – рассказывал он. – Вдруг подходят ко мне двое молодых людей; по костюму и по манерам вроде мещан или мастеровых. «Позвольте узнать, – спрашивает один из них, – вы будете Иван Сергеевич Тургенев?» – «Я». – «Тот самый, что написал «Записки охотника»?» – «Тот самый». Оба они сняли шапки и поклонились мне в пояс. «Кланяемся вам, – сказал один из них, – в знак уважения и благодарности от лица всего русского народа». Другой только молча поклонился». Это уже было истинно народное признание. Прозорливый Белинский написал после выхода «Записок охотника»: «Тургенев зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто не заходил». В очерке «Лес и степь», которым заканчиваются «Записки охотника», Тургенев рисует картины бескрайней русской степи, густого леса как выражения могучих, непочатых сил своей родины, русского народа. Глубоко национальное содержание «Записок охотника» тонко почувствовал великолепный знаток русского мира Иван Александрович Гончаров. И хотя у Тургенева впереди было еще много замечательных произведений о жизни и быте разных слоев общества, именно с «Записок охотника» его можно определить как печальника русской земли и ее трудового люда. Тургенев принял деятельное участие в создании некрасовского «Современника», о чем определенно писал 8 ноября 1846 года супругам Виардо: «Скажу Вам (если это может Вас заинтересовать), что нам удалось основать свой журнал, который появится с нового года и начинается при весьма благоприятных предвидениях». Свидетельством большой заинтересованности писателя в издании «Современника» могут служить воспоминания П.В. Анненкова, который писал: «Менее известно, что Тургенев был душой всего плана, устроителем его… Некрасов совещался с ним каждодневно; журнал наполнялся его трудами». Заметными событиями в творчестве Тургенева стали его драматические произведения. Первой пьесой стала «Неосторожность» (1843), которую Белинский определил как «вещь необыкновенно умную». В то время на сценах драматических театров шли в основном водевили, романтические мелодрамы. Тургенев с Белинским страстно говорили о необходимости создания реалистической драматургии, отображающей русскую действительность. Первым на этом пути был Н.В. Гоголь с гениальными «Ревизором» и «Женитьбой». Тургенев продолжил реалистические традиции Гоголя своими пьесами «Безденежье» (1846), «Нахлебник.» (1848), комедиями «Холостяк» (1849), «Завтрак у предводителя» (1849). В «Нахлебнике» и «Холостяке» Тургенев повторил гоголевскую тему маленького человека, жертвы социального неравенства и «подчиненного существования», людей типа Акакия Акакиевича. Наиболее значительной стала пьеса Тургенева «Месяц в деревне» (1850), раскрывающая социальную и духовную рознь между разночинцем Беляевым и обитателями дворянской усадьбы Ислаевых. В конфликте, изображенном в пьесе, нравственную победу одерживает разночинец-демократ Беляев. Эту тему Тургенев впоследствии развил в романе «Отцы и дети». *** 21 февраля 1852 года скончался Николай Васильевич Гоголь. Потрясенный утратой, Тургенев написал и напечатал в «Московских ведомостях» небольшую статью, где называл Гоголя великим человеком, «который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы, которым мы гордимся как одной из слав наших». Царское правительство со времени смерти Пушкина преследовало выступления в защиту передовой русской литературы, поэтому Николай I приказал за эту статью о Гоголе посадить Тургенева под арест, а затем «выслать на жительство на родину, под присмотр». Но, конечно, главной причиной такого решения были антикрепостнические «Записки охотника». В конце 1853 года писателю было разрешено выехать из деревни, но он еще долго оставался под полицейским присмотром. Тургенев возвратился в Петербург, где принял активное участие в работе редакции журнала «Современник». В 1850-е годы Тургенев пишет романы «Рудин» и «Дворянское гнездо», в которых решаются вопросы идейной эволюции дворянской интеллигенции 30–40-х годов. В это время в русском общественном движении определились так называемые западники и славянофилы. Тургеневу были ясны все, как он говорил, «комические и пошлые стороны западничества». В «Дворянском гнезде» писатель раскрывает их в образе преуспевающего, внешне культурного, но пустого, холодного, хитрого чиновника Паншина, этого представителя дворянского космополитизма, из которого впоследствии выйдет «культурный» крепостник. Противопоставленный ему Лаврецкий в конечном счете не смог решительно порвать с воспитавшей его средой, он не стал бороться с дворянским крепостничеством и покорился своей судьбе. Будучи непримиримым противником крепостного строя и николаевского режима, Тургенев говорил, что талант не космополит, он принадлежит своему народу и своему времени (не забыли ли мы об этом, читатель?). Русского писателя должно занимать «воспроизведение развития нашего родного народа, его физиономии, его сердечного, его духовного быта, его судеб, его великих дел». Вслед за Белинским он видел мастерство художника в том, чтобы явления жизни представить в художественных образах. «Поэт мыслит образами; это изречение совершенно неоспоримо и верно», – говорил он. Сочинения Тургенева выполняют ту великую задачу быть учебником жизни, которую ставили перед литературой Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов. Чутко уловив приближение революционной ситуации в стране, Тургенев пишет роман «Накануне» (1859). Раскрывая идею «Накануне», он сообщал И.С. Аксакову в ноябре 1859 года: «В основание моей повести положена мысль о необходимости сознательно героических натур… для того, чтобы дело продвинулось вперед». Под «делом» писатель понимал прогрессивное развитие России и ликвидацию феодально-крепостнического строя. *** Особое место в творчестве Тургенева занимает роман «Отцы и дети» (1861). В центре романа демократ-разночинец Базаров, начинающий ученый-естествоиспытатель. Такая тяга к естествознанию, к наукам, к материалистическим идеям была характерна для демократической молодежи 60-х годов. В этом романе, как отмечает С. Петров, Тургенев отобразил политическое размежевание двух лагерей в русской общественной мысли 60-х годов. Он показал, что либералы и демократы в момент борьбы вокруг вопроса о крепостнической реформе выступили как непримиримые враги и что общественная борьба в России вступила в новую историческую фазу. Тургенев горячо приветствовал отмену в 1861 году крепостного права. Не поняв, что правительство Александра II и помещики-крепостники ограбили крестьян, Тургенев в своем отношении к правительственным реформам 60-х годов стоял на позициях дворянского либерализма, хотя на многое, происходившее в деревне после реформы 1861 года, смотрел критически. Как предсказание и отражение новых перемен в общественном настроении России явились романы Тургенева «Дым» (1867) и «Новь» (1877). А впереди еще были «Вешние воды», изумительные «Стихотворения в прозе»… Последние пятнадцать лет жизни Тургенев провел главным образом в Париже, с семейством Виардо. Буржуазно-либеральной критикой по поводу Тургенева настойчиво утверждалось, что великому русскому писателю всегда и во всем было свойственно восторженное отношение к Западной Европе, ее нравам и порядкам. (В годы перестройки либералы и христопродавцы всех мастей об этом постоянно кричали.) Тургенев считал необходимым установление в России буржуазно-демократического строя с конституционной монархией вместо реакционного самодержавно-полицейского режима, мечтал о развитии культуры, просвещения, о свободе печати. В беседе с американским литератором Х. Бойзеном в 1873 году Тургенев сказал: «Европа… часто представляется мне в форме большого, слабо освещенного храма, богато и великолепно украшенного, но под сводами которого царит мрак». В январе 1857 года Тургенев пишет И.С. Аксакову из Парижа: «…Общий уровень нравственности понижается с каждым днем, и жажда золота томит всех и каждого – вот вам Франция». Вспомните, читатель, примерно такую же оценку Западу давал семьдесят лет спустя Сергей Есенин. Примерно так же отзывался о «райском» Западе великий Владимир Маяковский. А нас до сих пор насильно тянут к их «ценностям»! А как был прав Тургенев в своих опасениях относительно юнкерско-милитаристской Германии! «Я не скрываю от самого себя, что не все впереди – розового цвета – и завоевательная алчность, овладевшая всей Германией, – не представляет особенно утешительного зрелища», – писал он поэту Я.П. Полонскому в октябре 1870 года, прозорливо видя во франко-прусской войне «зародыш новых, еще более ужасных войн». Гении видят вперед. Но мы, к сожалению, живем по пословице «Нет пророка в своем отечестве». *** Еще в 50-е годы Тургенев становится известным во Франции. Видный французский писатель П. Мериме свидетельствует, что западноевропейские литературные круги видели в Тургеневе «одного из вождей реалистической школы», в таланте которого «выдающейся чертой» была любовь к правде. «Ни один из русских писателей не читался так усердно по всей Европе, как Тургенев», – писал известный датский критик Г. Брандес. В 70-е годы в Париже Тургенев сближается с группой французских писателей-реалистов – Г. Флобером, А. Доде, Э. Золя, Эд. Гонкуром. Наибольшим авторитетом в этом «кружке пяти» пользовались Тургенев и Флобер. Одним из первых Тургенев заметил появление декадентства и формалистического эстетизма в западноевропейской буржуазной литературе конца ХIХ века. В конце 70-х годов он говорил: «Обратите внимание на современное французское искусство, театр, роман, даже поэзию: везде преобладает форма и голый материальный предмет, все представлено в высшей степени тщательно, детально и красиво, но ничего не говорит ни мысли, ни чувству…» Здесь надо вспомнить другого нашего гения, композитора Н.А. Римского-Корсакова, решительно отвергавшего декадентство в музыкальном мире. А выдающийся критик В.В. Стасов вообще называл декадентов паралитиками, больными людьми. Вот откуда пошел развиваться раковой опухолью искусственный авангард, ничего не дающий ни сердцу, ни уму. Вместе с Герценом Тургенев был в то время подлинным представителем русского народа в Западной Европе. Европа знала в основном официальную, крепостническую Россию, да еще богатых русских дворян, прожигавших жизнь за границей (знакомая картина, не правда ли, читатель?). О трудовом народе России на Западе распространялись клеветнические бредни. Заслуга Тургенева и других прогрессивных русских писателей состояла в распространении правды о талантливом и работящем русском народе. Один из величайших стилистов в мировой литературе, Тургенев заботился о художественной отделке своих произведений, завершенности их формы. Он настойчиво работал над языком своих произведений, добиваясь точности, простоты и выразительности слова. Тургеневский язык составил эпоху в развитии русского литературного языка, обогатил его: «…язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского – велик и могуч», – писал Ленин. Когда в начале 80-х годов XIX века в России свирепствовала реакция, смертельно больной Тургенев писал: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах своей родины – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» И Тургенев призывал писателей: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками, в челе которых блистает… Пушкин! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса». Тургенев очень тосковал по России. Приезжал в Спасское, в Петербург, последний раз в котором был в 1881 году. Хотел навсегда переселиться в Россию. Но этому желанию не дано было осуществиться. В начале 1882 года он тяжело заболел (врачи диагностировали рак спинного мозга). Его почти двухлетние страдания были мучительны. Сознавая, что умирает, он в мае 1882 года пишет из Буживаля поэту и другу Полонскому: «…когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу – родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу». Тургенев скончался 22 августа (3 сентября по н. ст.) 1883 года в Буживале, близ Парижа. Гроб с телом писателя перевезли в Россию. Царское правительство, верное своей ненависти к передовым русским писателям, чинило препятствия воздаянию почестей умершему писателю. Тем не менее 27 сентября в Петербурге при огромном стечении народа Тургенев был похоронен на Волковом кладбище, как он завещал, недалеко от могилы Белинского. «Таких похорон еще не бывало в России, да и едва ли будет, – записал В.П. Гаевский. – Замечательно отсутствие всякой официальности: ни одного военного мундира, ни одного не только министра, но сколько-нибудь высокопоставленного лица. Администрация, видимо, была напугана. На кладбище послано было, независимо от полиции, 500 казаков, а на дворах домов и в казармах по пути шествия находились войска в походной форме. Думал ли бедный Тургенев, самый миролюбивый из людей, что он будет так страшен по смерти!» Печальник русской земли, он правдиво ознакомил весь мир с русским народом, его жизнью, мужественным характером, его свободолюбивыми стремлениями, справедливым сердцем, доброй и открытой душой и тем заслужил признание и любовь миллионов людей как в России, так и за рубежом. В этом огромная патриотическая заслуга великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, в течение долгих лет поддерживавшего в обществе (по словам Салтыкова-Щедрина) «глубокую веру в торжество света, добра и нравственной красоты». В очерке использованы воспоминания и письма самого Тургенева, а также работы С. Петрова, Г. Бялого и А. Муратова. Юрий СИДОРОВ, Санкт-Петербург Читай ещё: Русский человек из Буживаля.  ertata Тэги: биографии, биографии., бытие., великие, европы., и.с.тургенев, интересное., история, история., классика, книги, книги,, крепостное, культура, литература, люди, люди,, непознанное., писатели, право, проза,, россии, россияне, русская, русские, стихи, судьбы, судьбы, Замечено Лохнесское чудовище2013-11-14 14:01:07Как стало известно, в одном из городов австралийского штата Квинсленд – Таунсвилл был замечен ... + развернуть текст сохранённая копия Как стало известно, в одном из городов австралийского штата Квинсленд – Таунсвилл был замечен странный объект. Это сообщение заинтересовало журналистов всего мира. Как сообщают некоторые СМИ, 25 октября текущего года на одном из пляжей города Таунсвилл отдыхающие граждане... Тэги: непознанное Русские варвары!2013-11-13 20:18:12 Русские варвары врывались в кишлаки, аулы и стойбища, оставляя после себя лишь библиотеки, театры и города. Русские всегда были самые отсталые и недоразвитые. Ходили в непонятных штанах и носили, зачем то меха, когда все нормальные европейцы обматывались тряпками. Издавна были не толерантны. Запрещали однополые отношения, а в просвещённой античной Европе мужчины любили любить друг друга. У русских варваров даже не было рабства, какой позор. Русские не мылись и жили по уши в грязи, а бани наверно заимствовали у финнов. У русских даже города неправильные. В нормальном европейском средневековом городе в центре находится виселица рядом с «пыточной». По улице идут канавы, в которые из окон выливают нечистоты. А бельё благородные европейцы вывешивали над выгребными ямами, что бы из одежды, не выдерживая запаха, уползали вши. Русские самый молодой народ, поэтому на тысячи лет отстают в развитии от других народов, а раскопки в Триполье (Украина) и Костёнках (под Воронежем) к русским не относятся, это были древние укры. Государство нам построили шведы, даже РАНЬШЕ, чем себе. Разумеется НОРМАНН Рюрик Годолюбович создатель государства на Руси. Умение мыться нам отдали европейцы, причём отдали совсем и безвозмездно. Так, что сами даже забыли, что это такое до походов на Аравию. Снова стали мыться в эпоху возрождения. Религию нам преподнесли греки до этого у Русских была, какая-то дикая вера, которая запрещала пить алкоголь, давать деньги под проценты, обманывать людей. До греков у нас письма не было. Письменность нам подарила Византия, с целью распространения христианских книг на Руси. До этого русские, когда ходили походами на Константинополь, мирные и торговые договоры видимо крестиками подписывали, а составляли устно, записывая на диктофон. Европа всегда была грамотнее России. Когда Анна Ярославна вышла замуж за короля Франции удивилась, что он не грамотный. Он же король, ему всё можно. Мог и не учиться читать. Анна была хуже всех при дворе короля, она одна умела читать, мылась и чистила зубы, вот Русская дикарка... До Петра Россия была дикой и варварской. Пётр привёз много полезного: табак, парики со вшами, немецкую мужскую одежду с чулками и корсетами, а главное флот, которого в России раньше не было, ведь Олег на Византию на руках плавал, а по рекам Русские видимо на плотах ходили. Канада подарила нам хоккей, который попал в неё из неизвестной восточной страны, где люди в валенках на озёрах в него играли издавна. Америка всегда была лучше России. Они первые сбросили на мирные города атомные бомбы. Первые слетали на луну. Американец Сикорский изобрёл вертолёт. Американец Зворыгин изобрёл телевизор. Да и конечно Америка победила Гитлера во время вьетнамской войны в Ираке против терроризма! Америка подарила России свободу от СССР. Теперь мы СВОБОДНО можем одеваться как клоуны, бухать, наркоманить, и умирать молодыми, мы СВОБОДНО можем посылать на три буквы родителей и забивать на учёбу, можем не обращать внимания на детей и не искать себе работу, мы СВОБОДНО можем быть бандитами и проститутками. Теперь у нас как на западе всё по справедливости: богатеи жируют, трудяги голодают. Образование скоро будет как у них, и мы будем такие же УМНЫЕ как американцы. Заводы закрылись, а зачем они, нефти же навалом... Русские в 1990-е годы сокращались по миллиону в год. Но это не важно, ведь мы СВОБОДНЫ! Спасибо Америке! Конечно же, русский язык не крутой, русские фильмы не модные, традиции и культура варварские, ведь лучше одеть в минус тридцать китайские кроссовки, чем теплые, но не модные валенки. Русские очень агрессивные: мы напали на шведов под Полтавой, на поляков в кремле в 1612, на Наполеона при Бородино, мы неадекватно применили силу в Сталинграде. Мы устроили геноцид украинцев, а заодно и самих русских, что бы Украине не обидно было. Мы оккупировали восточную Европу, которая была свободной под охраной Гитлера. И самое главное МЫ навязали Америке гонку вооружений, хотели на неё напасть, сбросить атомные бомбы и, вследствие этого развязали холодную войну. И конечно мы вероломно напали на маленькую ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ Грузию, а Америка её спасала. И разумеется в России нет демократии и свободы слова. Выборы всегда сфальсифицированы. Какие же Русские ВАРВАРЫ!!! Д.Ребяков  ertata Тэги: варвары, интересное., история, история., культура, мифы, непознанное., разное., россии, россии., россия, русофобия, русские, юмор, юмор-жизнь, Отто фон Бисмарк и британская разведка2013-11-13 19:21:33 «Англичане всегда искали дураков, которые подставляли бы бока за их интересы», - сказал однажды канцлер Германии Отто фон Бисмарк, известный «особо тёплым» отношением к Британской империи. Казалось бы, в Берлине давно уже должны были бы увековечить эти слова в бронзе для поучения сменяющихся поколений своих политиков. Как-никак Германия развязала две мировые войны во многом в результате интриг англосаксов. И вот снова слова «железного канцлера» напоминают о себе. Материалы Эдварда Сноудена, размещённые в британской «Индепендент», поведали о британском центре электронного прослушивания, перехватывающем информацию из государственных учреждений, в том числе бундестага, ведомства федерального канцлера и Министерства иностранных дел ФРГ. Иначе не может и быть. Для того, чтобы понять, как заставить партнера подставить свои бока за британские интересы, нужно подробно знать, что у него за душой. А для этого нужно забраться во все щели его жизни, в том числе и в грязное белье. История британских спецслужб говорит об их предельном цинизме в слежке за союзниками. Например, зачем контрразведке Её Величества понадобилось обыскивать номер наркома иностранных дел СССР и заместителя председателя Государственного Комитета Обороны В.М. Молотова, который прибыл в Лондон для подписания англо-советского договора о сотрудничестве в 1942 году? Что она хотела найти в его чемодане? Об этом эпизоде, впрочем, никогда бы не узнали, если бы не маленький казус: контрразведчики обнаружили в чемодане высокого гостя круг копченой колбасы и револьвер, отчего обыск превратился в анекдот и много позже дошел до газетчиков. Ну а так как британские традиции незыблемы, надо полагать, что обыски номеров высокопоставленных гостей продолжаются и в наши дни. Случись канцлеру ФРГ Ангеле Меркель приехать в Лондон, глядишь, и ее чемоданы не остались бы без внимания местных джеймсов бондов. А пока что британский «невидимый глаз» оказался пристроенным прямо под боком у немецкого правительства. Английский центр электронный слежки в Берлине перехватывает два потока информации. Первый поток содержит зашифрованную информацию, которая записывается и направляется на дешифровку в специальное ведомство в пригороде Лондона. Из него джеймсы бонды могут узнать настоящие секреты немцев, если, конечно, сумеют их расшифровать. Те самые секреты, о которых ничего не сообщается в немецких и совместных документах в штаб квартире НАТО в Брюсселе. Есть ли у немцев такие секреты? Надо полагать, что есть, и это в первую очередь нелестные оценки англосаксонской политики, которые не всегда можно оглашать, чтобы не нарушать мир и согласие в блоке НАТО. Второй поток – нешифрованная информация. Это перехват разговоров по мобильным телефонам, сообщений факсов, электронной почты и так далее. Казалось бы, зачем англичанам информационный мусор? Оказывается, это не такой уж и мусор. Мобильная связь таит в себе подчас немало грязных историй. Чтобы понять, как такие истории работают в мире спецслужб, достаточно вспомнить, что произошло с бывшим главой МВФ Домиником Стросс-Каном, собиравшимся баллотироваться в президенты Франции. Горничная гостиницы Sofitel в Нью-Йорке обвинила немолодого Стросс-Кана в том, что он пытался ее изнасиловать. Разгорелся скандал, и через несколько дней директору-распорядителю МВФ пришлось покинуть свой пост и снять свою кандидатуру с президентских выборов. Сразу после задержания Стросс-Кана появились версии о заговоре против него с целью помешать ему стать президентом Франции. Согласно одной из них, французская полиция вела слежку за директором-распорядителем МВФ, а организовано это было не без участия Николя Саркози, занимавшего ранее пост главы МВД. Потом горничная призналась, что она солгала, дело было закрыто, и Стросс-Кан вернулся во Францию. Но так как он мог еще выступать в качестве видной политической фигуры, дома его ждала новая череда секс-скандалов, окончательно поставивших на нем крест как на политике национального масштаба. Смысл этого примера заключается в том, что для подобной компрометации необходимо знать реальные грешки политика. Тогда и вся афера будет выглядеть убедительно. К примеру, министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, а мир ЛГБТ темен и грязен... Стоит ли внимательно отслеживать активность министра в этом направлении? Конечно, стоит. Глядишь, и появится у англосаксов камешек за пазухой к нужному моменту. Ведь Вестервелле порой ведет себя, как бычок, который вздумал бодаться с дубом. Критикует Лондон и Вашингтон. И если он совсем потеряет чувство меры, можно поднять шум по поводу «неизвестных сторон его жизни». В таком случае придется Ангеле Меркель менять своего верного сотрудника, а следующий «бычок» хорошо подумает, нужно ли бодаться. Ну а пока Гидо Вестервелле потребовал явки в МИД ФРГ посла Ее Величества Саймона Макдональда с объяснениями по поводу публикаций в «Индепендент». Одновременно директор европейского департамента МИД Германии заявил, что «перехват германских коммуникаций с территории британского посольства противоречит международным законам». Впрочем, немцы не строят иллюзий: подобные шаги с их стороны - чистая формальность и на англичан впечатления не произведут. Представитель британского премьера Дэвида Кэмерона уже сообщил, что премьер по этому поводу с Ангелой Меркель не разговаривал и намерения разговаривать не имеет. А отношения между ними «превосходные». Вообще, по мнению британцев, претензии к ним могут предъявлять лишь власти США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, с которыми имеются соглашения о взаимном отказе от шпионажа. Эту англосаксонскую группу, в рамках которой происходит тесный обмен развединформацией, называют «Пять глаз». Что же касается замечания об этике поведения между союзниками (в данном случае между Лондоном и Берлином), англичанам придется сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться немцам в глаза. Поэтому правительству ФРГ, может быть, и придётся установить бронзовый бюст Отто фон Бисмарка напротив здания посольства Её Величества в Берлине. В назидание потомству. Д.Седов  ertata Тэги: великобритания, геополитика., интересное., кэмерон, меркель, непознанное., новости., организации., политика, политика,, прослушка, разведка, события., спецслужбы, спецслужбы., сша, тайные, фрг, шпионаж

Главная / Главные темы / Тэг «непознанный»

|

Категория «Дизайн»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |