|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

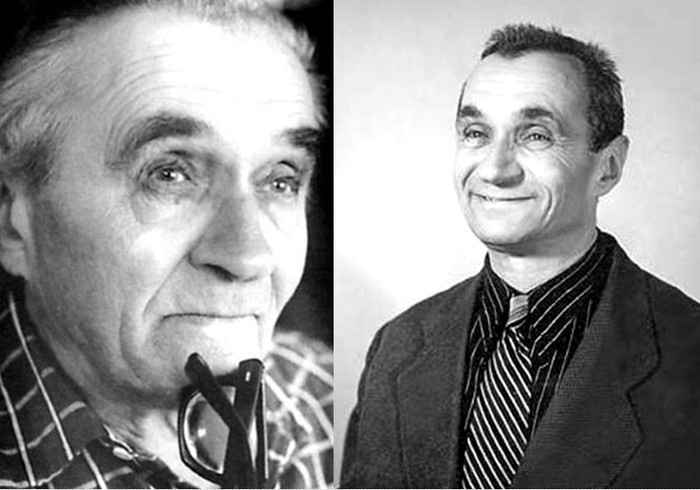

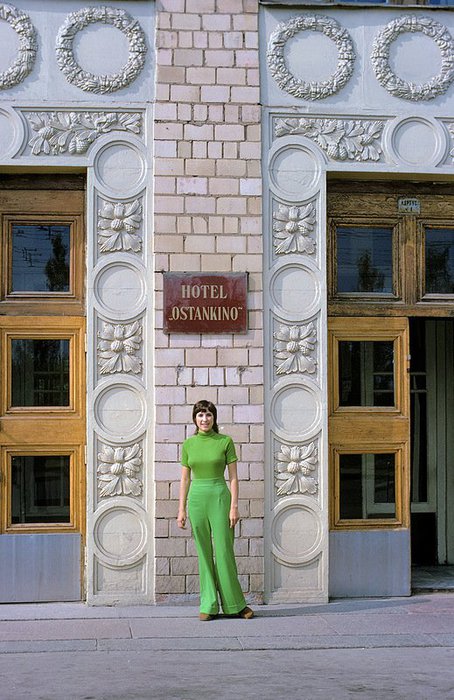

Южный поток - в интересах Сербии!2013-11-11 16:55:03 Год назад тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон потребовала от Сербии «найти альтернативу российскому газу», предложив Белграду некий «Южный коридор», по которому природный газ гипотетически мог бы транспортироваться от Каспийского моря и Центральной Азии в Европу. Полемику, которую ныне развернули в Сербии вокруг газопровода «Южный поток», необходимо рассматривать именно через призму продолжающихся попыток оторвать Сербию от данного проекта и включить в другой – на самом деле несуществующий – проект. Однако, невзирая на мотивы, по которым навязана эта полемика, я как человек демократических убеждений считаю, что любое публичное обсуждение важнейших общественных и экономических вопросов может только приветствоваться. В то же время такие дискуссии должны быть серьезными, основанными на существенных фактах и аргументах, они не должны сопровождаться каким бы то ни было политическим или идеологическим запугиванием. Дискуссия в данном случае не может вестись на основе предрассудков определенных общественных групп по формуле «всё, что исходит от России, – плохо, а всё, что от Запада, – хорошо». Если бы этой ущербной формулой руководствовались все, то Россия никогда бы не стала самым крупным экономическим партнером Запада, прежде всего Германии, с которой в прошлом году у России был достигнут рекордный объем товарообмена - более 80 млрд евро. И точно так же эти две страны, Россия и Германия, не участвовали бы вместе в строительстве стратегического газопровода «Северный поток». Вопрос: если партнерство с Россией хорошо для Германии, то почему оно нехорошо для Сербии? Полемика вокруг «Южного потока», навязанная сейчас сербскому обществу, является продолжением более ранних дискуссий, которые велись по поводу покупки предприятия Нефтяная индустрия Сербии (НИС) российским «Газпромом». Однако, как говорит пословица, «Из всех критиков самый великий, гениальный и непогрешимый – это время». За пять лет, что «Газпром» управляет НИСом, эта компания из убыточной, оплачиваемой гражданами Сербии, стала одной из крупнейших и самых успешных компаний в Юго-Восточной Европе. Только в прошлом году и только за счёт налогов НИС пополнил бюджет Сербии почти миллиардом евро – это без малого 15% государственного бюджета страны. Доля этой компании в ВВП Сербии составляет 8,3 %, что равно «взносу» всего национального сельскохозяйственного производства. Кроме того, НИС выплатил 12,4 млрд динаров дивидендов, что является рекордом в истории Сербии, а подоходный налог в республиканский бюджет составил 4,6 млрд динаров. В ближайшие три года НИС вложит в сербскую экономику дополнительно 1,5 млрд евро, что даст мощный импульс всему народному хозяйству Сербии, учитывая, что сотни малых и средних сербских предприятий работают как поставщики НИСа. Выгоды, которые граждане и экономика Сербии получают от продажи НИСа «Газпрому», возрастут еще больше после прокладки по сербской территории «Южного потока». Сейчас, когда на мировом рынке одним из самых ценных товаров становятся энергоносители, и прежде всего газ, Сербия, участвуя в этом проекте, стабильно обеспечивает себя газом, получаемым из Российской Федерации, которая располагает самыми большими запасами этого сырья в мире. Совокупный мировой запас газа составляет 193 триллиона м3, из них «Газпром» владеет 35 триллионами м3. Насколько важно иметь Россию стратегическим партнером в снабжении газом, говорят результаты исследований Американского института изучения нефти и газа: до 2050 года газ опередит нефть и станет главным энергоносителем в мире. Это логично, поскольку газ обладает всеми признаками топлива будущего: современными технологиями по эксплуатации на суше и на море, высокой эффективностью, относительно низкой ценой и значительными экологическими преимуществами. XIX век был веком угля, XX – веком нефти, а XXI столетие станет эрой природного газа. «Южный поток» вместе с «Северным потоком», который Россия и Германия строят в Северном море, станут самыми крупными газопроводами, обеспечивающими стабильное снабжение газом всей Европы. Сербия стала частью этого проекта согласно энергетическому соглашению, подписанному между правительствами Сербии и России в Москве в январе 2008 года и ратифицированному сербским парламентом в сентябре того же года убедительным большинством в 214 голосов. Принятие стратегического решения о том, что газопровод «Южный поток» должен пройти через Сербию, далось нелегко, учитывая, что многие оценки – политические, экономические, с точки зрения безопасности – указывали на необходимость прокладки трассы по территории Румынии. Акционеры «Южного потока» оказывали на Россию огромное давление, исходя из двух соображений. Согласно первому, экономическому обоснованию, трасса через Сербию длиннее и дороже; второе обоснование – политическое и степени безопасности – говорило, что газопровод не должен проходить по территории страны, которая не является членом Евросоюза, а ранее была ареной политической нестабильности. Однако благодаря тогдашнему политическому руководству Сербии и российскому президенту Владимиру Путину, оценившему значимость строительства газопровода для дальнейшего развития дружеских отношений двух стран, договор об участии Сербии в этом важном геоэкономическом проекте был подписан. Не все акционеры восприняли такое решение благосклонно, но повлиять на него не смогли. В Сербии искусственно создают ошибочное представление о том, что предприятие «Южный поток» находится исключительно в российской собственности. Самый крупный акционер – российский «Газпром», у него половина собственности совместного предприятия, в то время как вторую половину делят итальянский концерн ЭНИ (20 %), французский ЕДФ (15 %) и германский БАСФ (15 %). Центральный офис «Южного потока», собственниками которого являются Россия, Германия, Франция и Италия, находится в швейцарском городе Цуг. В этом же городе зарегистрировано и совместное предприятие «Газпрома» и компании «Сербиягас». «Южный поток» пройдет через компрессорную станцию Русская на побережье Черного моря, далее 925 км по морскому дну на глубине более 2 тыс. метров до болгарского побережья, а по суше совокупная длина трассы составит 1453 км. У газопровода будут четыре «нитки» мощностью в 15,57 млрд м3 каждая. Строительство газопровода было начато в декабре 2012 года в Черном море, окончание строительства и достижение полной мощности в 63 млрд м3 в год ожидается к 2018 году. Альтернатив газопроводам «Южный Поток» и «Северный Поток» не существует (проект «Набукко», на котором настаивал Запад, был остановлен в связи с недостатком финансирования). Начало поставок газа по «Южному потоку» ожидается к концу 2016 года. Длина трассы газопровода через территорию Сербии составит 411 км, ожидаемая мощность – 40,5 млрд м3 природного газа в год. Строительство «Южного потока» принесет Сербии увеличение количества рабочих мест и будет способствовать общему росту экономической активности страны. В тот момент, когда в Сербии много говорят о недостатке мотиваций для развития экономической сферы и создания новых рабочих мест, строительство данного газопровода обеспечит инвестиции в размере свыше 2 млрд евро и даст работу двум тысячам человек. А косвенным образом количество вновь созданных рабочих мест будет в несколько раз больше, поскольку строительство газопровода сопровождается развитием многочисленных видов деловой активности, охватывающей различные сербские компании. Существование газопровода надолго обеспечит стабильное и устойчивое развитие экономики, особенно производств, где в качестве энергоносителя или сырья используется газ. Благодаря «Южному потоку» станет возможным привлечение в Сербию инвестиций не только российских компаний. Кроме того, у Сербии как участника «Южного потока» есть возможность накапливать газ в Банатском Дворе и других потенциальных газохранилищах. Это, с одной стороны, обеспечивает энергетическую безопасность, с другой – даёт возможность хранить газ в период его наименьшего использования – в летние месяцы, и продавать на рынке в момент самых высоких цен – зимой. Своим участием в проекте «Южный поток» Сербия только за услуги по транзиту газа ежегодно будет зарабатывать 200 млн евро. Газопровод обеспечит Сербии дополнительное экономическое и политическое влияние, учитывая возрастающие потребности ЕС в энергоносителях. «Южный поток» увеличит взаимозависимость партнеров, участвующих в проекте, и повысит уровень национальной безопасности – ничьим интересам не будут отвечать конфликты и столкновения, приводящие к перерывам в поставках газа. Другими словами, НАТО никогда не бомбила бы Сербию, имей та в 1999 году «Южный поток». Сербии необходимо учитывать, прежде всего, свои интересы, а ее интересы заключаются в обеспечении экономической и энергетической безопасности страны и в увеличении влияния на политические решения, касающиеся ее судьбы. Участие в проекте строительства газопровода «Южный поток» гарантирует Сербии реализацию ее интересов. Теми же мотивами руководствовалась и Германия, принимая решение о строительстве газопровода «Северный поток» вместе с Россией. Не уверен, требовала ли Хиллари Клинтон от Ангелы Меркель, чтобы Германия «нашла альтернативу российскому газу», но я хорошо знаю, каким был бы ответ Германии, предъяви ей кто-то такое требование. Именно с таких позиций следует действовать и Сербии, которой выпал исторический шанс своим участием в проекте «Южный поток» обеспечить экономическое, политическое и энергетическое будущее собственных граждан. Этот шанс мы не имеем права упустить. Ненад ПОПОВИЧ - заместитель председателя парламента Сербии, вице-президент Демократической партии Сербии, доктор экономических наук Перевод с сербского Анны Филимоновой  ertata Тэги: газ, газа, газпром, геополитика, геополитика., заграница, заграница., интересное., непознанное., новости., политика, политика,, поток, россия, рубежом, сербия, события., транзит, углеводороды, энергоносители, южный Царь Горох, Баба-Яга и другие...2013-11-10 19:31:18 Милляр Георгий Францевич. (7 ноября 1903, Москва - 4 июня 1993, Москва) Заслуженный артист РСФСР (26.11.1965). Народный артист РСФСР (1988). Родился в семье Франца де Милье, французского инженера-мостостроителя, приехавшего в Россию на работу, и дочери иркутского золотопромышленника Елизаветы Журавлёвой. У них была огромная квартира в Москве, две дачи - в Подмосковье и в Геленджике. Гувернантки-француженки обучали мальчика языкам, музыке, литературе, а тетя, известная в то время театральная актриса, привила ему любовь к театру. Гергий Милляр: «Настоящее искусство создается не кровью, а желчью печени». ..1910 год. Небольшая квартирка на старом Арбате. Маленький мальчик перед зеркалом красит лицо химическим карандашом. Он хочет быть похожим на Мефистофеля из «Фауста». Вот он заходит в гостиную к родителям, рассчитывая напугать их своим незатейливым гримом. Но, к его разочарованию, на лицах родителей — лишь веселые улыбки. Разве они могут предположить, чем через несколько лет обернется стремление мальчика к перевоплощению?..  Когда началась гражданская война, Георгий Милляр жил на юге России, и возвращение в столицу пришлось надолго отложить. В маленьком черноморском городке Геленджике он увлекся театром. Его взяли на работу в качестве бутафора. В 1924 году Георгий Милляр поступил в актерскую школу при Московском театре Революции (ныне Театр им. Маяковского). Вначале преподаватели с настороженностью всматривались в худощавого молодого человека с ужасной дикцией и необычной внешностью. Все же ему удалось благополучно получить актерское образование, а потом даже попасть в основную труппу театра. Учителя в театре у Георгия Милляра были хорошие: Сергей Мартинсон, Мария Бабанова и Соломон Михоэлс, буквально притягивавший к себе молодежь. Вскоре Георгий Милляр стал известен в театральных кругах Москвы, а после исполнения роли начальника учебного заведения, бритоголового чиновника в фильме Константина Эггерта «Штурм» заметили актера и кинематографисты. В 1934 году Милляр снялся в «Марионетках» Якова Протазанова, а в начале сороковых — в фильмах «Сибиряки» и «Мы с Урала» Льва Кулешова. Когда встал вопрос — кино или театр?— Милляр без колебаний выбрал кинематограф.  Самая обаятельная нечистая сила Подлинное зерно редкого дарования актера-сказочника, как себя называет сам Георгий Милляр, раскрылось в сказках Александра Роу. В шестнадцати фильмах этого режиссера он исполнил около тридцати ролей. Первую свою большую роль - Царя Гороха, он получил в киносказке Александра Роу «По Щучьему велению». Для режиссера это тоже был дебют. И дебют оказался великолепным: самодвигающаяся печка, пятящиеся задом гуси, говорящая щука настолько понравились не только детям, но и взрослым, что режиссеру тут же заказали новую сказку, которая должна была бы рассказывать о борьбе добра и зла. Так на свет появилась «Василиса Прекрасная».    На главную роль сказочного русского богатыря Александр Роу пригласил Сергея Столярова, и это было верное попадание. А вот с кандидатурой на роль Бабы Яги режиссер долго не мог определиться. Пробовались многие известные актрисы, в том числе и знаменитая Фаина Раневская, но Роу понимал, что здесь должно было быть что-то другое. Поделившись своими сомнениями с Милляром, он услышал ответ: «А можно мне сыграть Бабу Ягу? Эту роль должна играть не женщина...» Дуэт Столяров-Милляр получился просто феноменальным. Милляр, худой от природы, выглядел в гриме настоящим чудовищем. Рассказывают, что на съемках детишки с плачем разбегались в разные стороны, лишь увидев его. Тем выигрышнее смотрелся на его фоне красавец-богатырь Сергей Столяров, олицетворяющий все светлые силы человечества.  Этот удачный дуэт великолепно сработал и в другой картине Александра Роу – сказке «Кащей Бессмертный». Столяров вновь играл русского богатыря, а Милляр на этот раз предстал в образе Кащея. Решение ставить фильм было принято еще в 1941 году, после начала Великой отечественной войны. Отсюда и тема сказки - победа русского богатыря над врагом. В образе Кащея Роу видел исключительно лишь Георгия Милляра, но тот неожиданно ответил отказом: «Не могу! Таланта не хватит!» Роу, зная как переубедить Милляра, стал просто приглашать его на обсуждение отдельных эпизодов фильма. И это сработало. На очередное обсуждение Милляр явился с наголо обритой головой и бровями, и всем стало ясно, что актер решил сниматься.  Премьера картины состоялась в День Победы - 9 мая 1945 года. Поскольку кинотеатр не смог вместить всех желающих, экран вынесли на площадь. Милляр играл Кащея, ассоциирующегося у зрителей с фашизмом, играл с гротеском, приближающимся к образам ранней готики. Он действительно был страшен в этом образе. Тем ярче выглядел финал, когда главный злодей оказывался не таким уж и Бессмертным и погибал от рук героя Сергея Столярова. Георгий Милляр снимался почти во всех фильмах Александра Роу (исключение – лишь детский фильм «Тайна горного озера», снятый режиссером на ереванской киностудии, и фильм-балет «Хрустальный башмачок»). И каждая их совместная работа – это ярчайший след в отечественной кинематографии. Эти киносказки не один десяток лет с удовольствием смотрят и дети, и взрослые. Его герои, как правило, представляли в сказках «силы тьмы»: Черт из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», злодей-придворный Квак из «Марьи-искусницы», подводный царь Чудо-Юдо в «Варваре-красе, длинной косе», оборотень Кастрюк в «Финисте-ясном соколе». Кстати, те, кто смотрел фильм-сказку «Марья-искусница», помнит, как зловредный Квак падает в кипящее озеро зеленым, а вылезает красным. Однако самому актеру во время съемок было не до веселья. На съемках его наголо побрили и намазывали лицо и руки зеленкой, а на ноги натягивали смешные зеленые ласты.         Милляр вообще очень тщательно работал над созданием своих образов, подбирая грим, брови, усы, нос, уши, бородавки, прическу. Нередко он брился наголо, для того, чтобы облегчить работу гримерам. А как долго он репетировал перед зеркалом различные ужимки и повадки своих героев! Поэтому его персонажи всегда получались очень живыми и вызывали такой восторг у зрителей. На одном из кинофестивалей дети наградили Милляра титулом «Самая обаятельная нечистая сила», - это ли не самое настоящее признание народной любви?! Особым успехом у зрителей пользовалась Баба-Яга, - образ полностью созданный Георгием Милляром. В общей сложности актер сыграл Бабу-Ягу на экране около десяти раз, и этот образ не был статичным, он все время развивался. Со временем его героиня из злобного врага превратилась в старушку-сплетницу, измученную радикулитом и не лишенную человеческих слабостей. Сам Георгий Милляр так говорил о своем любимом персонаже: «В «Василисе Прекрасной» моя бабуля - такая дачница с повязочкой на голове, а в «Морозко» она уже подряхла, ослабла, да и радикулит ее, бедную, замучил. Обильный материал для Бабы-яги мне дала соседка по коммуналке. Характер у нее был ужасный, склочница, ей надо было обязательно кого-нибудь поссорить. А в Ялте я старушку увидел - коз пасла на Чайной горке. Старая-престарая гречанка, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая палочка... Не женская эта роль. Вот какая актриса позволит сделать себя такой страшной на экране? Гример только отвернется - она тут же реснички себе подрисует». В фильмах Александра Роу Георгий Милляр нередко играл не одну, а две-три роли. Так в сказке «Огонь, вода и медные трубы» он сыграл Бабу-Ягу и Кащея, в сказке «Золотые рога» - Бабу-Ягу и деда Маркея, а в «Королевстве кривых зеркал» предстал сразу в трех образах: Наиглавнейшего Церемониймейстера, королевского возчика и вдовствующей королевы. Яркие образы были созданы Георгием Милляром и в фильмах других режиссеров. Многим запомнился в исполнении актера Наимудрейший из сказки режиссера Бориса Рыцарева «Волшебная лампа Аладдина» с его высказыванием: «Поистине, пути всезнания неисповедимы, осознание знания есть признак незнания, осознание незнания...» Среди других сказочных героев: мистер Брауни в современной сказке Бориса Бунеева «Деревня Утка», мудрец Селим в «Калифе Аисте» Виктора Храмова, злой волшебник Смог в картине Геннадия Харлана «Андрей и злой чародей».     При этом Георгий Милляр снимался не только в сказках. Появляясь на экране в какой-нибудь эпизодической роли, он всегда притягивал к себе внимание. Щуплый старичок-шахматист из эксцентрической комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница», шут Балакирев в историческом фильме Юрия Швырева «Баллада о Беринге и его друзьях», вождь хапов Гы из детской фантастической ленты Радомира Василевского «Шаг с крыши», дядя Яша в музыкальной комедии Владимира Гориккера «Серебряное ревю» - эти роли, как маленькие яркие крупинки его огромного таланта.  За шестьдесят лет работы в кино актер снялся более чем в 300 фильмах. Любимая роль Милляра — палач из фильма Э. Гарина и X.Локшиной «Обыкновенное чудо» — немногословный элегантный господин в черном костюме, котелке и белых перчатках. В руках у него футляр от валторны, а там — топор. К сожалению, талант Георгия Милляра использовался режиссерами в кино очень однобоко: либо в сказках в образах нечистой силы, либо в эпизодических комедийных ролях. Народный артист РСФСР Георгий Милляр любил повторять: «Актер — это кладбище несыгранных образов». У него, как у всякого артиста, остались неосуществленные замыслы. Его мечтой было сыграть трех лукавых мудрецов — Суворова, Вольтера, Юлия Цезаря. Не получилось. И все же у Георгия Милляра завидная судьба. Счастье воплотить на экране столько ярких, запоминающихся образов, знакомых каждому с детства, стать любимцем разных поколений зрителей выпадает далеко не всякому актеру. Личная жизнь О личной жизни Георгия Милляра ходит немало слухов. Рассказывают, что в 30 лет он женился на одной молодой, легкомысленной актрисе. Та завела роман с кинорежиссером, а затем заявила Милляру о планирующемся пополнении. На это Георгий Францевич будто бы ответил, что детей у него не может быть, и потому она может отправляться к истинному отцу предполагаемого ребенка. Правда это, или лишь одна из легенд, сегодня сказать трудно. Достоверно известно лишь одно, - то, что Милляр прожил один до 65 лет. Вернее не один, а со своей мамой Елизаветой Журавлевой (она скончалась в 1971 году). Жили они в обычной коммуналке (той самой бывшей квартире Милляров-Журавлевых, национализированной после революции), занимая лишь одну из комнат. А в остальных, как водилось в те годы, жили другие семьи.  В жизни Георгий Францевич был человеком простым, предпочитал дружить не с руководством, а с гримерами, костюмерами и осветителями. Любил выпить, предпочитая водке тройной одеколон и портвейн. Однако при этом никто и никогда не видел его пьяным. Так – лишь немного подшофе. На съемках он любил похулиганить, придумывая такие остроты, от которых девушки-костюмерши заливались краской. Не случайно сам себя Милляр называл Стариком Похабычем. Впрочем, на него никогда никто не обижался, поскольку его остроты не носили обидного характера. Однажды в их коммуналке появилась новая жительница - Мария Васильевна. Родом она была «из раскулаченных» - в свое время арестовали сначала ее отца, а затем и мать. С первым мужем она развелась еще до войны, а второй погиб на фронте. От этих браков у нее осталось трое детей (к моменту, когда она появилась в квартире Милляра, они давно уже выросли). Милляр сразу же стал присматриваться к новой соседке, захаживать к ней в гости. А затем сделал ей предложение. Георгию Францевичу тогда было 65 лет, а Марии Васильевне – 60. Женщина этому очень удивилась: «Что вы, Георгий Францевич! Мне не нужны мужчины!» На что Милляр пошутил: «А я и не мужчина. Я Баба-Яга». Свадьбу они отметили в первый день съемок фильма-сказки «Варвара-краса, длинная коса». Вернее это съемочная бригада сделала молодоженам сюрприз, накрыв столы на берегу Москва-реки. Свадьба прошла весело: с шутками, ряжеными, традиционными розыгрышами. До свадьбы Мария Васильевна работала в охране в одном из министерств, но Георгий Францевич заставил ее бросить работу. Свою жену он очень любил, с большой нежностью приняла невестку и его мама. Сошелся Милляр и с детьми своей супруги, став им и отцом, и другом. Вообще, в семье Милляров всегда царили мир и уважение, вот, что рассказывает их соседка Людмила Зайцева: «Это была удивительно трогательная пара. Георгий Францевич называл ее «Манечка» и «лапочка», она ни разу мата от него не слышала, а самым большим ругательством было: «Ну, Маня, ты меня достала!» Я никогда не видела Георгия Францевича дома в вытянутых трико, он всегда ходил в рубашке и брюках, а на выступления обязательно надевал «бабочку». Сам стирал свое белье, лет до 87 ходил в магазин. Без грима его никто не узнавал, и, лишь заслышав характерный грассирующий голосок, люди оборачивались, видимо, вспоминая, где же они его раньше слышали. А каким галантным мужчиной он был! Сейчас таких уже не встретишь. Всегда ручку поцелует, вперед пропустит». Навеки в памяти Георгий Францевич Милляр прожил долгую счастливую жизнь. Да, счастливую, несмотря на то, что долгое время прожил в коммуналке и получил отдельную квартиру в 80 лет, несмотря на то, что не накопил ни на дачу, ни на машину, не смотря на несыгранные роли в кино, не смотря на то, что официально стал народным артистом лишь в 85 лет. Но разве все это может сравниться с огромной народной любовью, которая всегда окружала этого человека. Его постоянно приглашали на встречи в школы и предприятия, пионерские лагеря и воинские части, и он никому не отказывал. Он вообще не мог отказывать. Однажды к нему зашла соседская девочка и стала рассматривать его рисунки. Георгий Францевич разрешил ей взять самый понравившийся. «А можно я возьму все?» – попросила девочка, и он отдал все. До своего 90-летия Георгий Францевич не дожил пять месяцев. Он умер 4 июня 1993 года. Мария Васильевна пережила его на шесть лет…   ertata Тэги: артисты, биографии, биографии., георгий, детское, интересное, интересное., история., кино, кино,, культура, люди, люди,, милляр, назад, непознанное., русские, сказки, советское, ссср, ссср., судьбы, судьбы,, театр. Неизвестный Путин.2013-11-07 23:41:28Работа журналиста Андрея Караулова - документальный фильм “Неизвестный Путин”, о масштабах которой можно судить уже по первой серии. В своей работе телеведущий поднимает многие вопросы, о которых по сей день практически не известно широкой публике. Свою идею сам Андрей Караулов формулирует так: он в первую очередь хотел разобраться, "какими были эти годы (2000-2010-й) для этого человека, который за все в ответе". 1 серия Главная тема первой серии - борьба за нефть, развернувшаяся в течение первого президентского срока Владимира Владимировича и сопровождавшаяся серьезными инцидентами, о которых, тем не менее, мало известно широкой публике. Рассказывается, например, о покушении на президента России, которое было предотвращено спецслужбами. 2 серия История пяти покушений на Владимира Путина. История борьбы за российскую промышленность, которая была фактически уничтожена приватизацией. "Всего кошмара приватизации, гибели величайших русских заводов, чья продукция продавалась на мировых рынках, мы не знаем", - констатирует Андрей Караулов. Как получилось, что имея в 1991 году паритет с США в продаже вооружений, в гайдаровские времена Россия потеряла все? Как вышло, что гордость космической промышленности России - завод Хруничева - выпускал ракеты для австралийского парка аттракционов? Как получилось, что Путин не мог найти хозяина приватизированного завода атомных подводных лодок в Комсомольске-на-Амуре? Ответы на эти и другие не менее интересные вопросы - во второй части документального фильма Андрея Караулова "Неизвестный Путин". 3 серия Распад и собирание России - тема 3-й серии фильма, вызвавшего широкий резонанс в Сети. От хасавьюртовских соглашений, от планов ввода войск в Казань, от хаоса и парада суверенитетов, уже не в СССР, в России - к установлению единого конституционного пространства в стране. От катастрофы козыревской внешней политики, когда министров в РФ назначали по звонку из Вашингтона,- к самостоятельной стране. Каких усилий стоила эта трансформация, проведенная в считанные годы самого начала 2000-х? 4 серия Интрига выборов 2000-го года, малоизвестные факты: два кандидата в президенты могли распрощаться с жизнью, а к власти мог прийти Касьянов?  ertata Тэги: биографии, биографии., в.в.путин, видео, власть, геополитика., документальное, интересное., история, история., кино, культура, люди, люди,, неизвестный, непознанное., новости., общество., онлайн, политика, политика,, промышленность, промышленность., путин, развал, россии, россии., россия, смотреть, события., ссср, судьбы, судьбы,, экономика. СССР. 70 - е...2013-11-07 16:12:06Участник зарубежной образовательной программы AIFS, Давид Кардифф запечатлел Москву и Ленинград во время визита в 1973 году.                     ertata Тэги: 70-е, бытие, бытие., интересное, интересное., историческая, история, история., назад, непознанное., россии, советский, союз, ссср, ссср., фото, фото., фотография, фотография., фотоподборка Тайны малахита.2013-11-07 04:30:44 В древнем мире малахит был известен только в трех местах: в Египте, близ Самарканда (хорасанский сорт) и в горах Кирмана. Дахнадж — это арабское название малахита, в Ираке его называют дахнадж фариди, в Нишапуре — фариди, а в Индии — тутийа. В этих местах четкостью своих оттисков славились малахитовые печати; считалось, что амулеты из малахита благодаря заключенным в этом камне силам защищают от опасностей маленьких детей. Слово «малахит» произошло от греческого малакос — мягкий или малахе — мальва. Этот минерал впервые упоминается у Плиния под названием молохиитс. Автор сообщает, что камень «сей непрозрачен, но плотнее и темнее, чем изумруд». По его мнению, свое название минерал ведет от цветка мальвы. Существует еще одна версия, согласно которой малахит получил свое название от греческого слова «малхе», что в переводе означает трава, а красота малахита объясняется тем, что его образование идет при просачивании медьсодержащих растворов через карбонатные толщи путем отложения соединений меди в виде натеков, корочек, сталактитов и сталагмитов. В арабских преданиях дахнадж рассматривается как главный враг изумруда, потому что только он при ударе способен расколоть изумруд. А если малахитом потереть по изумруду, то на изумруде остаются грязный след и крапинки. С древнейших времен малахит использовали как поделочный камень и украшали им дворцы и дорогие строения. Колонны храма Дианы в Эфесе были облицованы малахитом, а потом их перенесли в знаменитый храм Ай-Софи (святой Софии) в Константинополе. Существует множество античных гемм из малахита, среди которых наиболее известна гемма египетской работы с головкой богини Изиды. И по сей день бытуют сказки и легенды об этом камне, причем одна другой прекраснее. Самая верная из них та, что малахит отводит от человека зло, причем в любых его формах. Помимо этого, малахит избавляет своих хозяев от дурных снов и мрачных фантазий. Если верить легендам, малахит может сделать человека невидимым, а тот, кто постоянно пьет из малахитовой чаши, способен понимать язык животных. Как талисман этот камень повлечет за собой цепь неожиданных и удивительно приятных событий, благодаря которым исполняются самые заветные желания. Этот минерал с незапамятных времен считается камнем гармонии — и душевному состоянию придает легкость, избавляя от тяжелых мыслей. Считается, что малахит является бесценным талисманом для людей, которым не хватает общения как в личном, так и в деловом плане. А такая разновидность малахита, как лазурь-малахит, помогает удержать старую любовь или найти новую, возвращает из мира иллюзий в мир реальный. Самые удивительные по красоте и содержанию поверья ходят по Уралу, потому что малахиты находятся в тех краях. Согласно поверьям, изделия из этого камня хорошо носить тем, кто от природы добр и честен, но ему не хватает удачи и везения. Такому человеку малахит подарит счастье, позволит радоваться жизни и наслаждаться от души всеми радостями бытия. Удача никогда не покидает хозяина волшебного малахитового амулета или талисмана. Восточные ювелиры любили этот камень за его расцветку, слишком необычно на густо-зеленом поле выглядели зеленые глазки и полумесяцы. В древности целомудренным девушкам строго-настрого было запрещено надевать украшения из малахита, чтобы не искушать молодых людей, потому что этот удивительный камень Венеры обладает редкой способностью притягивать к себе множество взоров и возбуждать интерес у лиц противоположного пола. А зеленый малахит, оправленный в серебро, усиливает волю к жизни и изгоняет любую, даже самую сильную депрессию, укрепляет силу духа, независимость, упорство в достижении поставленной цели, а также развивает фантазию и необыкновенные творческие способности. Ювелиры считали, что малахит извлекается из горных недр мягким, но потом затвердевает — и твердость его со временем увеличивается, блеск усиливается, особенно если пластинки малахита помещать в масло, обрызгивать крепким уксусом, а потом класть в кислое тесто или зарывать в горячую золу. Но такое поверье совершенно неверно, потому что малахит вскипает и разлагается даже от лимонного сока, не говоря уж о крепком уксусе. По мнению восточных мудрецов, чистота малахита во многом зависит от погоды — и этим объясняли отвращение мусульман к этому камню. В странах Востока малахит никогда не ценился и не пользовался спросом, потому что он мягкий и податливый. Крупнейшие месторождения Важнейшие месторождения малахита есть на Урале близ Нижнего Тагила, в Заире, Намибии, известен он также во Франции и в Родезии. На карте Заира, в самом юго-восточном углу, на границе с Замбией есть город Лубумбаши, или, как его раньше называли Элизабетвиль. Это столица знаменитой провинции Шаба (Катанга). В этой провинции встречаются огромные медные рудники. Заир стоит на втором или на третьем месте по добыче меди — и вся медь идет в основном из этой провинции, а Колвези — это второй по величине город в этой провинции. На карте он находится северо-западнее Лубумбаши, по линии железной дороги из Лубумбаши в Анголу. В этих местах медные руды вскрыты огромными карьерами (до 300–400 м глубины), в которых отлично видно строение земной толщи. Стоит Колвези на равнине — и на поверхности этой равнины, как и во многих местах Африки, развита древняя красная — латеритная — почва. Дороги здесь засыпаны красной землей, каналы идут в красных берегах, пыль красная, и даже крылечки у домов красные — и везде, где хоть сколько-нибудь вскрыта земля, в ямках видны красные стенки. Внизу достаточно глубоких карьеров экскаваторы добывают руду. Мощность рудного пласта здесь очень высока и местами достигает 100 м, содержание меди в руде тоже очень высоко, до 6 %. Внизу руда представлена темно-зеленым минералом, мелкими зернами переполняющими пласт мергеля. Это сульфид меди — халькозин. В самом верху рудного пласта картина меняется, и мергель уже не сероватый, а резко зеленый. В этих местах все кристаллики халькозина позеленели, кое-где появились мелкие пустотки, занятые зеленой, явно тонкой зернистой массой — происходит окисление халькозина и он замещается малахитом. Это еще не ювелирный малахит в больших плотных кусках, но тот же минерал, который в мелких зернах переполняет рудоносную породу. В таких карьерах отдельно добывается и обрабатывается неизменная и окисленная руда — и при добыче окисленной руды добывается и ювелирный малахит (примерно из каждых 10 тысяч тонн руды добывают около 100 кг ювелирного малахита). К первой половине XVIII века относится организация уральской горно-металлургической промышленности в России — и одним из первых горных предприятий был Нижнетагильский завод Демидовых, построенный в 1725 году на открытой еще в 1696 году высокогорской железной руде. Об этой руде 7 мая 1697 года дьяк Виниус писал Петру: «Я сыскал зело добрую руду из магнетита…» К югу от Высокогорского рудника было открыто в 1720 году медное с магнетитом месторождение, которое было названо Меднорудянским, и его сейчас же стали эксплуатировать для нужд расположенного невдалеке Выйского медеплавильного завода. Владельцы этого медного рудника не придавали особого значения малахиту, хотя он и стоил много дороже рядовых медных руд. Эксплуатация бедного медью Меднорудянского месторождения была невыгодна, и вскоре оно было заброшено. Слава малахита началась в 1810 году в связи с новым открытием Меднорудянского, а затем Гумешевского рудников, которые не имели равных себе ни по масштабам запасов, ни по красоте зеленого чуда Урала. Меднорудянское месторождение вряд ли можно считать самостоятельным. Оно, как и другие мелкие тела в районе, является небольшим ответвлением от главного тела. Происхождение Высокогорского и Меднорудянского месторождений было довольно сложным. Сначала на этом месте в относительно неглубоком море отлагались известковые осадки, которые были обломками раковин и целыми раковинами, а частично и химические осаждения карбоната кальция (кальцит). Кальцит цементировал обломки ракушек и целые ракушки. Происходило это 300 миллионов лет тому назад, в эпоху, которую геологи называют палеозойской. Позднее в этом месте образовалась очень большая толща осадков и происходило горообразование. Накопившиеся осадки оказались смятыми и разломанными, через них проходила лава, ведущая к вулканам, во множестве образовавшимся на поверхности того времени. Часть силикатного расплава, дающего на поверхности лаву, задержалась на своем пути и застыла там, где сейчас располагается гора Высокая. Этот силикатный расплав сильно отличается от лавы, которая изливается из жерла вулкана. В лаве сохраняются в летучем виде вещества, которые при извержении вулкана вызывают взрывы и уходят в воздух. Застывание магмы идет сначала спокойно — и из нее выделяются такие силикатные минералы, как полевой шпат, роговая обманка и слюда. Летучие вещества устремляются в трещины известняка — и так как давление в местах, где идет кристаллизация, довольно велико, то и расплав, и отделяющиеся от него растворы очень горячие и весьма концентрированные. Соприкасаясь с холодными известняками, они растворяют их и химически с ними взаимодействуют. Плохо растворимыми являются силикат-гранат, магнетит; простая железная руда и ряд сернистых металлов выпадают на место известняка, формируя вдоль трещин полосы скарновых руд, которые впоследствии размывает и обнажает сила воды. На эти процессы потребовалось около 100 миллионов лет, а примерно 250 миллионов лет тому назад весь Урал попал в область интенсивного выветривания, и на его поверхности образовалась мощная кора выветривания, даже больше, чем латенитная кора выветривания в Шабе. Подвергся выветриванию и Высокогорский район, где за счет сиенитов образовались мощные толщи каолиновых глин, а за счет известняков — другие каменистые породы, подобные тем, которые были в Африке. За счет высокогорских магнетитовых скарнов образовались так называемые мартитовые руды. В Меднорудянском руднике, кроме магнетита, был еще и медный колчедан, который при выветривании, окисляясь, переходил в медный купорос, взаимодействовавший с окружающим известняком, давая углекислую медь — малахит. Меднорудянский рудник усиленно начали разрабатывать в XIX веке и вскрыли в нем коры выветривания, то есть те части, где на известняке осадилась углекислая медь. Вторым уральским месторождением, давшим большое количество малахита, было Гумешевское медное месторождение — и добыча малахита на нем была начата даже раньше, чем на Меднорудянском, но меньше было количество добытого малахита. Это месторождение расположено на небольшой возвышенности, на северо-западной окраине г. Полевского. Когда на месторождении была начата добыча — неизвестно, но полагают, что еще в «чудские времена». Новая история месторождения началась в 1702 году, когда это месторождение вновь открыли жители Арамийской слободы Сергей Бабин и Козьма Сулея. Разработка, начатая ими, продолжалась до 1874 года — и за это время было добыто 50 000 тонн меди. В те времена местные работники высоко ценили малахит — и им были известны все его сорта. Сегодня малахит можно найти в северо-западной части рудника, где он образует обломки и почки, размером 1–2 мм, а в целиках месторождения могло остаться до 30–50 тонн малахита. В старых описаниях рудника указывается, что вместе с богатой рудой малахит встречается в трещинах, неровностях, углублениях и пещерах в известняке лежачего бока месторождения, а самая крупная глыба малахита, которая весит 2,5 тонны, была найдена близ лежачего бока на известняке, на глубине около 40 м. Кусок этой глыбы находится в музее Горного института. Происхождение Гумешевского месторождения совершенно такое же, как и Меднорудянского. Сначала были образованы первичные сернистые руды, захваченные впоследствии выветриванием, образовавшим мощную кору выветривания на всем Урале, но на Гумешевском руднике остались только самые низы этой коры, а малахит при этом сохранился полностью. Очень интересно, что в те времена, когда составлялись планы, геологи еще ничего не знали о коре выветривания, но прекрасно смогли ее изобразить. Малахит встречался в совершенно подобных условиях и в других местах. В 1920–1934 гг. добыча малахита велась на Коровинско-Решетниковском месторождении, тоже около горы Высокой. А в 1955 году малахит нашли в самом Высокогорском руднике. Обнажение, в котором выходил малахит, удалось рассмотреть профессору Г.Н. Вертушкову — и это была единственная уральская зарисовка, которую сделал специалист-геолог. Примечательным является то, что в Высокогорском малахитовом гнезде малахит залегает не прямо на известняке, а на кремнистой меди — хризколле, которая выделилась гораздо раньше и не имеет ювелирного применения. И такие быстрые смены различных минералов в низах коры выветривания встречаются довольно часто. В Уральске месторождения малахита были открыты в то время, когда строилась новая столица Российского государства и все знатные люди наперебой старались друг друга перещеголять роскошью и великолепием убранства своих домов. Вначале малахита было не очень много и он шел только на изготовление брошек, ожерелий и других мелких ювелирных изделий, но позже стали появляться более крупные куски малахита, после чего и возникло желание использовать его в качестве декоративного материала в отделке домов. А когда в XVIII веке был открыт метод русской мозаики, то внимание к малахиту резко возросло. В 60-х годах XVIII века на Гумешевском руднике стали различать два типа малахита: бирюзовый, который несмотря на его умеренную твердость, легко полировался, и плисовый, который выглядел гораздо богаче и был более темным и тяжелым, а на изломе похожим на атлас. Тогда же было замечено, что в скорлуповой залежи малахита часто встречается сталактическое или накипное расположение, а натечная форма и полосатый узор являются главной прелестью малахита — и в связи с этим яснополосчатый бирюзовый малахит ценился в пять раз дороже плисового, у которого подобные натечные узоры были плохо различимы. Такой узор малахитового надтечника позволял достаточно выявить и представить в наиболее выгодной форме в крупных ювелирных изделиях метод русской мозаики. Для более крупных изделий, например ваз, колонн и каминов, которые предполагали отделывать малахитом, основу изготавливали из какого-нибудь мягкого камня — мрамора, стланца, имеющего точную форму изделия. Иногда основу изготавливали из листовой меди, как например, для колонн алтаря Исаакиевского собора, а для архитектурных деталей малахитового зала в качестве основы использовали цементную штукатурку. Немного позднее начали заготавливать тонкие малахитовые плитки, которые на поверхности изделий могут быть толщиной в 1–2 мм или целый сантиметр. Одно из наиболее крупных месторождений элатского камня располагается на крайнем юге Израиля неподалеку от города Элат — города-порта на берегу Акабского залива Красного моря. По мнению всех геологов, это очень интересное место — и оно привлекает внимание по сей день. Дорога из Элата в Иерусалим идет по рифтовой долине, по самой низине — и здесь редко можно встретить источники пресной воды, а населения почти совсем нет. Через 60–80 км к западу от дороги расположен рудник Тимна, где, по существующей легенде, находились столь знаменитые «копи царя Соломона», откуда тот черпал свои несметные сокровища. Руда на Тимнском месторождении представляет собой песчанистые осадки, до краев наполненные медными минералами, и содержание меди в этих песчаниках совсем невелико, примерно 1 %, но иногда все же в руде встречаются более богатые минералами участки. Очень интересным является тот факт, что возраст месторождения Тимна близок к возрасту месторождения Кольвези, а руды Тимна считают нижнепалеозийскими. Не такие крупные и богатые медью месторождения, как предыдущие, но среди которых можно найти интересные образцы, пригодные для полировки и отделки, встречаются в Донбассе, а особенно такими породами славится пермское Приуралье, где в петровские времена были медеплавильные заводы, оставленные впоследствии из-за малого содержания меди в руде. Прежде всего была замечена невыразимая прелесть густых зеленых тонов в разнообразном сочетании с бледно-зелеными, бирюзовыми и тончайшими просечками почти черного цвета, придающими невыразимую прелесть этому камню. Из него изготавливаются различные предметы камнерезного искусства: шкатулки для драгоценностей, коробочки, чаши, пасхальные яйца, вставки для колец и подвесок и т. д. Обработка После распиловки куска малахита, которая производится обязательно перпендикулярно натечной структуре, отпиленные пластиночки разворачиваются по принципу гармошки — и в таких случаях полосы малахитового узора в двух соседних пластинках должны совпадать, что в результате из небольшого кусочка позволяет получить малахитовую облицовку большой площади с единым продолжающимся узором. Если у плитки будет дефект, то его устраняют с помощью мелких кусков малахита, а искусный мастер при этом старается подобрать наиболее подходящий узор. В наиболее крупных изделиях иногда удавалось протянуть крупный узор, что создает неповторимую по красоте картину через все изделие — и от такого чуда просто невозможно оторвать глаз. Каким будет главный узор, полностью зависит от таланта мастера-художника, который создает художественный центр и узором подчеркивает форму всего изделия и даже интерьер комнаты типа Малахитового зала в Эрмитаже. После того как каменная фанера наклеена на изделие и создан единый узор, все изделие подвергают шлифовке и полировке, в результате чего должен появиться единый узор, который зависит от художественного вымысла мастера. Для шлифовки и полировки малахита издавна вместо наждака применялись «печера» и «английский камень», но сейчас уже точно никто не знает, что это за материалы, и предполагают, что первое — это мелкозернистый песчаник, а второе — род тонкозернистого сланца. Позже для полировки малахита применялась сначала жженая кость, а затем порошок, который составляли из пережженного с крепкой водкой олова и добавляли туда немного серы. Изделия из малахита Изделия, которые изготавливали по методу русской мозаики, особой популярностью пользовались в 30-40-х годах XIX века, а верхом мастерства и великолепным образцом искусства уральских малахитчиков служит большая ваза с четырехугольным верхом, которая находится в Государственном Эрмитаже. Она была выполнена в 1839–1842 годах по рисунку архитектора И. Гальберга. На ножке этого замечательного изделия переплетаются темно-зеленые узоры, которые напоминают сердцевину дерева, они прорезаны почти серыми жилками и окаймлены светло-зеленой каймой. По низу чаши идут выпуклые ножки, но они не имеют специально организованного узора камня, потому что в них в самом причудливом сочетании представлены темные и ярко-светлые куски малахита, что создает незабываемое впечатление мягкого зеленого плюша. На борту чаши находится тот же самый рисунок, для выполнения которого взят более темный малахит. Самая свободная поверхность изделия — это ножка, и на ней размещен значительный по величине рисунок. А самое известное архитектурное создание, пользующееся наибольшей славой, представляет собой Малахитовый зал Государственного Эрмитажа, который после пожара в 1837 году был отделан под руководством архитектора А.П. Брюллова.   На отделку этого зала пошло 125 пудов (2 т) Гумешевского малахита, закончена она была в 1838 году. И с того времени колонны зала, а в особенности малахитовые камины Эрмитажа являют собой изумительные примеры русской мозаики, потому что узор малахитового надтечника продолжается по всей колонне и по всему камину, что создает впечатление, будто камин вырезан из единого огромного куска этого узорного камня. Неповторимы также по своему исполнению колонны у алтаря в Исаакиевском соборе, где по краям царских ворот величественно стоят восемь огромных малахитовых колонн, выполненных по методу русской мозаики, по четыре с каждой стороны, а у врат — небольшие лазуритовые, высотой около 5 м и диаметром 62 см.  На их облицовку пошло 1256 кг лазурита, а прекрасно выполненные малахитовые колонны имеют высоту 9,7 м при диаметре 42 см. Это прекрасное исполнение, где узоры малахитового подтечника идут под углом к оси колонны, при этом подчеркивая красоту камня и всего иконостаса в целом. На изготовление этих колонн использовали 20 т малахита. Если кто-нибудь хоть однажды станет свидетелем этих рукотворных чудес, то сразу поймет, почему русская мозаика с честью носит название русской и мастера-малахитчики Урала и Петергофа считаются русской национальной гордостью. На Высокогорском и Гумешевском рудниках малахит уже полностью исчерпан, но если будут раскрыты новые медьсодержащие месторождения, залегающие в известняках и захваченные мощной корой выветривания, то в них возможны новые небольшие малахитовые месторождения. Небольшие потому, что, согласно общему закону, месторождения малахита всегда невелики и быстро вырабатываются, на что указывал еще Бируни в своей книге. Малахит и его разновидности Существует еще одна интересная разновидность камня, связанная с малахитом. Малахит — это обычный минерал, и любые окисленные медные руды всегда его содержат, но в ювелирных вариантах — плотных надтечниках, которые легко поддаются шлифовке, — встречается он редко. Однако малахит из окисленных медных руд совсем не такой, как в поделочных кусках; иногда это просто окраска других безрудных минералов в зеленый цвет, иногда же мелкие зерна малахита между другими минералами, часто тоже медными, например хризоколла (кремнистая медь), а также различных фосфатов меди — и такие ярко-зеленые минералы называют зеленой медью. Встречаются также ярко-синий медный минерал азурит (медная синь) и многие черные окислы или сернистые минералы (медная чернь). Такие скопления черни, зелени и сини в окисленных медных рудах обычны и не представляют особой ценности, являясь характерными для осадочных медных руд, которые называют медистыми песчаниками; в природе они развиты очень хорошо. К Красному морю прилегает ряд областей, где продают много украшений с зелеными пестрыми, с черными, синими, а местами и белыми пятнами — элатским камнем, который получил свое название по имени города Элат (Израиль). Из элатского камня делают вставки в кольца и перстни, обычно имеющие огранку, вставки в браслеты и подвески, из этого камня изготавливают также различные бусы, а в качестве оправы этих дешевых, но очень красивых камней обычно используют серебро, белый металл и золоченую бронзу.  Главную массу элатского камня составляет нерудный материал полевой шпат, который отчасти является кварцем, густо пропитанным малахитом, а в некоторых местах вместе с густо-синим азуритом, с густо-черными участками мелкокристаллических сульфидов меди типа халькантита и ковеллина. Особенно хороши малахиты, оправленные в золото или бронзу, а крупные поделки выглядят великолепно, ни с чем не сравнимы громадные вазы, чаши, колонны, чернильницы, канделябры, а славу русским гранильщикам и камнерезам принесли бесподобные шкатулки.  Малахиты бывают ленточными, струистыми, кокардовыми, петельчатыми, узорчатыми с разнообразным сочетанием всех оттенков зеленого цвета. Это можно сравнить со множеством деревьев, среди которых нет ни одного одинакового по форме и оттенку зелени, одна крона перекрывается другой, создавая при этом неповторимые сочетания: стрельчатые пики темных елей, светло-зеленые струи плакучих ив, колючие бочонки кактусов, лапчатая лазурь каштанов, строгие плоскости английских газонов.   Примечательную редкость представляет в природе степной малахит: светлый и неброский, он успокаивает глаз и радует сердце. Чисто русским изобретением является малахитовая фанера, которой покрывают крупные плоскости, панели, грани и сферические поверхности. Из книги Руслана Старцева «Тайны драгоценных камней» Тайны алмазов. Тайны изумрудов. Тайны сапфиров. Тайны рубина. Тайны опалов. Тайны жемчуга. Тайны янтаря.  ertata Тэги: драгоценные, изделия, интересное., камни, культура, малахит, малахита, месторождения, минералы, мозаика, непознанное., обработка, природа., промыслы., разновидности, разное., русская, самоцветы, экология., эрмитаж

Главная / Главные темы / Тэг «непознанный»

|

Категория «Дизайн»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |