|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

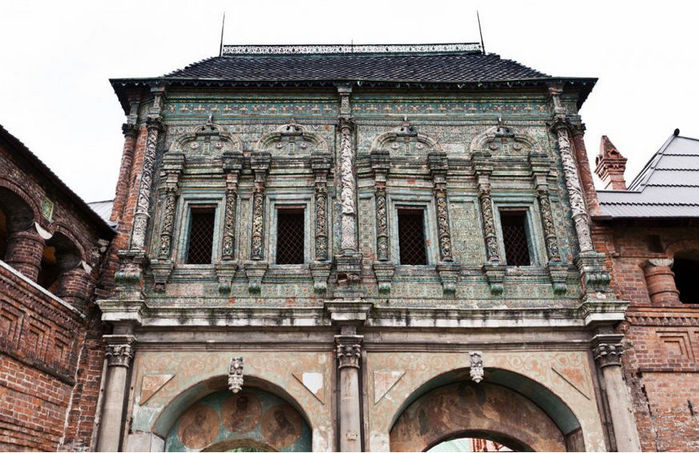

Пьянящий воздух Крыма.2014-05-03 23:01:19Юго-западное побережье Крыма — это пещерные города и храмы в скалах, боевые корабли ... + развернуть текст сохранённая копия Юго-западное побережье Крыма — это пещерные города и храмы в скалах, боевые корабли Черноморского флота и памятники двух жестоких войн, бодрящее «живое» вино и вкуснейшие блюда национальной крымско-татарской кухни.  Для большинства отдыхающих Крым начинается с высокой башни Симферопольского вокзала, украшенной курантами и шпилем с красной звездой. Отсюда расходятся дороги на все курорты крымского побережья, поэтому на привокзальной площади царит суета, движутся троллейбусы и маршрутки, спешат озабоченные люди с чемоданами и рюкзаками. Но стоит отойти немного дальше, подняться по бульвару Ленина, и Симферополь станет более спокойным, а лица прохожих — улыбчивыми и приветливыми. В Крыму сохранились электрички советских времен и ностальгические вагоны с деревянными оконными рамами. Стучат колеса, поскрипывает сиденье, проплывают за окном сельские домики, персиковые рощи, отары тонкорунных овец. Вот и Бахчисарай — бывшая столица Крымского ханства. За воротами дворцового комплекса — обилие зелени, цветочные клумбы, каштаны и кипарисы, увитые виноградной лозой беседки. Ханский дворец со скромными по размеру залами, при входе в которые надо наклонять голову, кажется уютным и домашним. Комнаты гарема хранят прохладу даже в жаркий день. Как и много лет назад, сочатся капли по мраморным чашам Фонтана слез, история которого, связанная с трагической любовью татарской красавицы Заремы, вдохновила Пушкина на создание романтической поэмы.  Фонтан слез На окраине Бахчисарая, откуда начинается дорога к пещерному городу Чуфут-Кале, раскинулся сувенирный базар. Тут же — караван-сарай с низкими диванчиками и накинутыми поверх стегаными матрасами. К столу подают традиционно вкусные татарские блюда: горячую дымламу в горшочке, пузырящиеся и невиданно крупные чебуреки, парную баранину, плов, сочные манты, юфак-аш — маленькие пельмени в наваристом бульоне. На десерт — медовая пахлава и ореховый щербет, вместо алкогольных напитков — ароматный кофе, чай с кизиловым вареньем или кисловатый, утоляющий жажду айран со свежей зеленью. Подкрепившись и наполнив водой походную флягу, можно отправляться в пеший поход. Дорога к Чуфут-Кале проходит по территории Успенского монастыря, построенного в горах монахами из Византии. Отдельные кельи, словно ласточкины гнезда, и сейчас лепятся к отвесной каменной стене. Внимательный взгляд вырезанного в скале архангела провожает путешественников, желая им благополучного пути. За оградой монастыря цивилизация остается позади. Лишь местные бабушки предлагают чайный сбор и подушечки с сухой лавандой. Протоптанная тропа тянется по живописному ущелью. Тишина орехового леса нарушается щебетом птиц и журчаньем ручья. Через полчаса впереди возникает слоистая скала с остатками древних построек на вершине. За двустворчатыми воротами, обитыми кованым железом, громоздится каменное возвышение с зияющими дырами пещер. По мнению ученых, верхние этажи скальных домов использовались как жилища, а в нижних держали скот.  Дорога прорезана колесами древних повозок, доставлявших в город продовольствие. Колея идет мимо мавзолея, где похоронены первые крымские ханы и покрытых черепицей кенас — молитвенных домов караимов. Загадочный ореол, лежащий на всем, что связано с этим городом и оставившими его жителями, глубоко тревожит душу и будоражит воображение. Севастопольский вальс На севастопольской набережной под звуки вальса в исполнении уличных музыкантов загорелые девушки танцуют с матросами, одетыми в белые парадно-выходные форменки. Владельцы частных катеров приглашают на морскую экскурсию с осмотром судов, несущих боевое дежурство. Снявшись с причала, моторная лодка направляется в Южную бухту. За спиной остаются символы Севастополя — стела «Штык и парус» и монумент «Затопленным кораблям». За колоннами, лестницами, шпилями и белокаменными фасадами просматривается морская душа города-героя, раскинувшегося на изрезанном берегу. В переводе с греческого «Севастополь» значит «город Славы», и это имя город оправдал сполна, дважды выдержав беспощадную осаду и дважды возродившись из пепла. Пушки, ядра, якоря и военные корабли — не аттракцион для туристов, а память о героическом прошлом и предостережение вероятному противнику. В Севастополе дислоцируется пятьдесят кораблей российского Черноморского флота. Если катер не сможет подойти к флагману — ракетному крейсеру «Москва» — участники морской прогулки увидят не менее впечатляющие суда. В бухте стоят противолодочные корабли, предназначенные для борьбы с субмаринами, морские тральщики, задача которых — обнаруживать и обезвреживать мины, разведывательные крейсера, контролирующие передвижение военной техники на суше, на воде и в воздухе.  Продолжая знакомство с военной историей города, надо подняться на легендарный Малахов курган. Вокруг шумит большой город, а здесь спокойно и тихо, нет музыки и курортной суеты. Тысячи матросов, солдат и офицеров, сложивших головы во время двух оборон Севастополя, спят вечным сном на Братском кладбище. Окруженный железной оградкой, торчит одинокий ствол миндаля — единственный свидетель круглосуточных бомбардировок. Дереву более двухсот лет, но каждую весну оно продолжает цвести. Другие растения обширного сада появились на Малаховом кургане позже — их сажали известные государственные деятели, космонавты, генералы, ученые. Сапун-гора — еще один символ мужества и героизма. В память о подвиге советских солдат, освобождавших Севастополь весной 1944 года, здесь воздвигнут обелиск Славы. На аллее, ведущей к зданию диорамы, стоит боевая техника — танки, самоходные орудия, гаубицы, торпеды, морские орудия и визирные дальномеры, с помощью которых велось управление артиллерийской стрельбой. На Сапун-горе восстановлен немецкий «Каменный пояс» — укрепленный рубеж обороны с ДОТами, пулеметными точками и заграждениями из колючей проволоки, протянутыми по склонам в несколько ярусов. Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» изображает решающий момент слома гитлеровских позиций. Перед глазами — развороченная снарядами земля, искореженные машины, тела убитых и раненых. Среди взрывов и сполохов огня советские солдаты карабкаются на гору, где идет рукопашная схватка. Звуковое сопровождение — запись пушечных выстрелов, гула моторов боевой авиации и криков «Ура!». Выходя на улицу, даже суровые на вид мужчины, которых не заподозришь в склонности к сантиментам, украдкой смахивают набежавшую слезу. От Херсонеса до Фиолента В трех километрах от центра Севастополя можно надеть костюм легионера и сфотографироваться на фоне античных колонн и фундаментов. В истории Херсонеса Таврического перемешаны эпохи, народы и религии, но обычному человеку не обязательно запоминать множество хронологических дат. Чтобы ощутить себя жителем древнего города, нужно присесть на известняковой плите в тени одинокой оливы, послушать шум сухой травы и полевых маков. Обладая фантазией, можно представить людей, ходивших по этой земле — воинственных скифов и свободолюбивых тавров, языческих жрецов и греческих демиургов, славянских учителей Кирилла и Мефодия, апостола Андрея Первозванного и князя Владимира — крестителя Руси.  Инкерман — еще один отрезок истории Севастополя. Три храма Свято-Климентовского монастыря стоят вплотную к известняковой скале, изрытой глубокими кельями. Крохотная дверь в каменной стене ведет в пещерную обитель, похожую на ранние христианские катакомбы. В склепе-костнице с грубыми сводами тусклая лампада освещает разложенные на полках черепа. Мрачную картину оживляет трогательный прудик в монастырском дворе. Разноцветные караси и золотые рыбки с любопытством косятся из-под кувшинок на паломников и туристов. Удивляет и то, что буквально в двух шагах от монастыря проходит железная дорога. Поезда и электрички с грохотом проносятся мимо церквей, пещер и остатков крепости византийской эпохи. В незапамятные времена тавров привлекла изогнутая балаклавская бухта с голубой водой, окруженная горами, позволявшими укрыться от врага. В 1950-е годы в бухте построили завод по ремонту дизельных подводных лодок. Во избежание утечек информации установили жесткий пропускной режим и закрыли Балаклаву для всех, кто не имел местной прописки. Сегодня бывший секретный объект стал экскурсионным маршрутом. Лодка с туристами заходит в шахту, пробитую в скале, и движется по водному каналу восьмиметровой глубины. В конце тоннеля в помещениях бывших заводских цехов расположены музейные залы с экспонатами — мундирами подводников, макетами кораблей, перископами, акустическими минами. Набережная Балаклавы пропитана ароматом крепкого кофе и морских деликатесов. Особый шарм придают скамейки с львиными головами и урны, лежащие на хвостах диковинных рыб. Прогуливаясь взад-вперед, гости любуются цветастыми яликами и статуями граций на фасадах, фотографируются, покупают сувениры. Но настоящие хозяева набережной — вовсе не туристы, а развращенные солнцем ленивые кошки. Их можно видеть везде — у дверей рыбных ресторанов, под стенами генуэзской крепости Чембало, на лежаках асфальтового пляжа, расположенного на той же набережной.  Мало кому нравится плавать в непосредственной близости от снующих яхт и катеров. Выбирая место для купания, лучше всего отправиться на мыс Фиолент, где находится Яшмовый пляж с самой чистой водой на юго-западном побережье Крыма. Название пляжу дано не случайно. Люди давно заметили, что в этом месте море выносит на берег полудрагоценные камни — кремнистую яшму с тонкими прожилками и сердолики цвета заходящего солнца. Но с каждым годом все меньше и меньше вероятность найти здесь обработанный водой минерал. К сожалению, в последнее время на Яшмовом пляже чаще попадаются мятые жестяные банки, огрызки от кукурузы и арбузные корки. Вернувшись в Балаклаву, надо занять столик в ресторане на набережной, заказать мороженое с шоколадной крошкой и стаканчик разливного портвейна с привкусом щедрого южного солнца. Официантка с кружевной наколкой в волосах охотно объяснит, в чем преимущество «живого» напитка по сравнению с бутылочным. Оказывается, вино из бочонка не проходит термообработку и его натуральность не нарушена веществами, которые добавляют перед розливом в бутылки. Впрочем, в Крыму совсем не обязательно употреблять спиртные напитки, ведь местный пьянящий воздух кружит голову ничуть не хуже любого портвейна. Ну а теперь подробнее Симферополь  Столица Крыма для большинства туристов — заколдованное место: вроде бы все там были, но города почти не видели. Симферополь — главный транспортный узел полуострова, миновать его невозможно, если только вы не едете напрямую на поезде в Евпаторию или Феодосию. Но отдыхающие едут не в город, а через него, торопясь преодолеть центральную часть Крыма и добраться до Черного моря. Спешке способствует тот факт, что море относительно близко, всего в 40 км, а доехать туда из Симферополя можно на троллейбусе. Город соединен с Ялтой и Алуштой самой длинной в мире троллейбусной линией — почти девяностокилометровой. К любви с первого взгляда Симферополь не располагает. Особенно летом, когда его наводняют приезжие, а температура поднимается до 30 градусов. На Привокзальной площади (это одна из главных туристических и торговых точек города) клубится бурая пыль и дым стоит коромыслом. Работают аптеки, салоны сотовой связи, продуктовые лавки, магазины одежды — в общем, тут можно купить все необходимое для долгожданного отдыха. Торговцы кричат, потные покупатели толпятся, водители маршруток зазывают клиентов, машины и троллейбусы сигналят, пытаясь разъехаться. Туристу, уже настроенному на приморскую негу, приходится резко очнуться от грез, что тоже не прибавляет желания изучать симферопольские улицы. Понимаешь чувства Александра Грибоедова, который в далеком 1825 году прожил три месяца в гостинице «Афинская» на нынешнем проспекте Кирова и отозвался о Симферополе весьма нелестно: «дрянной городишко». Первое впечатление понятно, но обманчиво. Чем дальше от Привокзальной площади, тем спокойнее и уютнее становится город. Милый, провинциальный, малоэтажный, он располагает к неспешным прогулкам. Но сначала стоит рассмотреть здание железнодорожного вокзала — неожиданный образец советского неоклассицизма, по виду роскошное итальянское палаццо. Здание выстроено в 1951 году на месте разрушенного войной старого вокзала. Спроектировал его именитый архитектор Алексей Душкин, которому мы обязаны московским «Детским миром» и самыми эффектными станциями метро. При вокзале есть внутренний дворик с фонтаном, галереи с колоннами и часовая башня высотой 42 метра. На циферблате — знаки зодиака, но не привычный круг созвездий, а «сборный»: нет Тельца, Девы и Весов, но есть Лебедь, Змееносец и Гончие Псы. Внутри башни — артезианская скважина, обеспечивающая водой всю станцию, то есть башня по совместительству и водонапорная.  Симферополь. Кинотеатр «Симферополь»  Симферополь. Кинотеатр имени Т.Г. Шевченко  Если углубиться в город, легко заметить, что Симферополь делится на две очень разные части: старый город, выросший при правлении крымских ханов по законам восточных городов, и новый, который застраивали при Екатерине II и позже. Первый примерно ограничен улицами Ленина, Севастопольской, Крылова и Красноармейской. Здесь короткие, кривые, узкие улочки и тупики, мало зелени, много поворотов. Старейшее здание — мечеть Кебир-Джами. Она существует с 1508 года, но в первозданном виде не сохранилась, ее перестраивали в 1740 году и позднее. Считается, что в ее честь город получил свое первое имя Акмесджит — «белая мечеть». Новый город — это все остальное. И несколько прямых длинных улиц, заложенных при Екатерине, и современные новостройки на окраинах, разбросанные на фоне гор. Главная улица крымской столицы — уже упомянутый проспект Кирова. Именно здесь, в доме 25, жил Грибоедов, осаждаемый фанатами-симферопольцами, которые жутко его раздражали. Русские литераторы в Симферополе вообще достойно отметились — неподалеку можно найти дома, где останавливались В.А. Жуковский и Л.Н. Толстой. Улицы теперь носят их имена. Еще до Грибоедова старинные путешественники непременно отмечали отсутствие в Симферополе деревьев. Сейчас это трудно представить, поскольку один из главных магнитов города — парки. Главный и самый прекрасный из них — Ботанический сад Таврического национального университета. Его также называют Воронцовским парком (по названию дворца), или Салгиркой (по названию реки Салгир). Когда парк передали университету, он находился в абсолютном упадке, и новые хозяева взялись за его благоустройство всерьез. Теперь там есть розарий, сирингарий, иридарий, суккулентарий… Если вы хотите знать, как это выглядит, можно приходить в парк бесплатно с 8 до 22 часов. Весной расцветает ковер из нескольких десятков тысяч тюльпанов и распускается сакура, летом благоухают розы и манят к себе декоративные пруды, осенью все расцвечивается красными и золотыми красками. Один недостаток — мало лавочек, так что ленивые посиделки устроить сложно. Особое место среди достопримечательностей Симферополя занимают памятники древности, которые находятся в черте города. Прежде всего это городище Неаполя Скифского (Петровские скалы, в конце улицы Петровского) — крепость, построенная в III веке до н.э. От нее сохранился кусок стены с башней, откуда открывается прекрасный вид на город и реку Салгир. Кстати, это самая длинная река Крыма. Симферопольцы рассказывают, что не так давно городище больше напоминало свалку, но теперь его привели в порядок. Здесь ведутся археологические раскопки и устраиваются экскурсии. С экскурсией лучше всего сюда и отправиться — в самое начало симферопольской истории.  Симферополь. Улица Пушкина  Симферопольский государственный цирк им. Б. Тезикова  Симферополь. Железнодорожный вокзал  Симферополь. Дом Чирахова  Симферополь. Памятник Юрию Богатикову Важно На железнодорожном вокзале стоит всерьез опасаться карманников. Особым спросом у них пользуются мобильные телефоны. В Старом городе, как предупреждают местные жители, не стоит беспечно разгуливать по темным вечерам, так же как в Гагаринском парке. История Историю Симферополя можно условно разделить на три основных периода: скифский, крымский и российско-украинский. Люди жили здесь еще до нашей эры, но первая серьезная постоянная постройка возникла в III веке до н.э. — город-крепость, который сейчас называют Неаполем Скифским. Его развалины сохранились, ведутся археологические исследования. Предполагается, что эта крепость с башнями из крупного камня простояла около шести веков и была разрушена готами. В XV веке территория Симферополя была захвачена крымскими татарами, основавшими здесь небольшой город под названием Акмесджит («белая мечеть»). В резиденции на берегу реки Салгир (недалеко от современной гостиницы «Москва») жил второй человек в ханском государстве — калга-султан. Современники описывали город как чистый, опрятный, каменный и двухэтажный. Сейчас эта территория называется Старым городом — его легко узнать по узким запутанным улочкам. При Екатерине II Акмесджит был присоединен к Российской империи. Датой рождения непосредственно города Симферополя считается 1784 год. Греческое название переводится как «город пользы» или «город-собиратель». Никаких других особых связей с греками город не имеет, хотя считается, что ранее, еще до татар, тут были греческие колонии. После революции 1917 года Симферополь стал столицей Крымской АССР. Во время Великой Отечественной войны он принял на себя мощный удар немецкой армии, хотя пострадал меньше, чем города на побережье. Неподалеку от Симферополя был устроен лагерь смерти, где погибло более 10 тысяч человек. Через девять лет после войны, в 1954 году, Симферополь вместе с Крымом решением Н.С. Хрущева был передан Украине. В марте 2014 года после крымского референдума вошел в состав России. Административным центром полуострова он был всегда, с года основания города Симферополь. Севастополь  Севастополь. Северная сторона Севастополь — третий город федерального значения после Москвы и Санкт-Петербурга. В его статусе нет ничего удивительного: глубокие, не замерзающие зимой бухты и возможность выхода в Средиземное море делают этот город-порт на юго-западной оконечности Крымского полуострова ключевым военно-морским объектом. С 1783 года, когда первые боевые корабли под Андреевским флагом вошли в Ахтиарскую бухту, российский Черноморский флот обеспечивает безопасность южных морских рубежей страны. В советское время Севастополь можно было посетить только по особому разрешению, а сейчас город полностью открыт для туристов. Мало того — здесь даже проводятся морские экскурсии с осмотром военных крейсеров и линкоров, несущих дежурство в Севастопольской бухте. Чтобы увидеть весь Севастополь сразу, надо подняться по широкой Синопской лестнице на вершину Центрального холма, где установлен двадцатиметровый памятник Ленину. С обзорной площадки просматриваются основные городские ориентиры: Севастопольский рейд с громадами круизных судов, каменная стена Константиновской батареи, засаженный платанами Приморский бульвар. Слева от памятника — восьмигранная Башня ветров, копия античного метеорологического сооружения. Справа — здание штаба Черноморского флота РФ с мощной колоннадой на фасаде. За спиной Ильича высится купол Владимирского собора, где похоронены прославленные русские адмиралы — Лазарев, Корнилов, Истомин и Нахимов.    Севастополь. Памятник Эдуарду Тотлебену  Севастополь. Северная сторона. Братское кладбище. Свято-Никольский храм  Главный символ Севастополя — Памятник затопленным кораблям. Чтобы увидеть его, надо спуститься на Приморский бульвар и свернуть на набережную Корнилова. На омываемом водой гранитном утесе возвышается знаменитая колонна с бронзовым орлом наверху. Монумент сооружен в 1905 году, в память одного из героических и скорбных эпизодов Первой обороны Севастополя 1855 года: защитники города принесли в жертву свои корабли, чтобы прикрыть город от атак с моря. Ступени напротив памятника, плавно уходящие, местные жители и туристы облюбовали для купания. Глубина в этом месте небольшая, и летом на стихийном пляже всегда много пенсионеров и детей. (Учтите, что официально пляжем эта часть набережной не считается.) Вообще-то, с точки зрения пляжного отдыха, Севастополь не уступает другим курортам Крыма. В городе и окрестностях есть многолюдные галечные пляжи и одинокие бухточки в скалах. Многие едут сюда, чтобы провести отпуск, расписывая «пулю» на лежаке и охлаждая тело в пенной волне между партиями. Но город морской воинской славы, город рыболовов и кораблестроителей все-таки достоин большего, чем праздное лежание на надувном матрасе.    На Приморском бульваре стоит заглянуть в Аквариум-музей — первый морской аквариум в Российской империи. В застекленных бассейнах с ландшафтами из раковин и кораллов, не реагируя на экскурсантов, плавают обитатели Черного моря — четыре десятка видов, от маленькой барабульки до колючей акулы-катрана. Специальная рыболовная бригада отлавливает для Аквариума прибрежных и донных животных из акватории Крыма. Кроме них, здесь можно посмотреть на тропических рептилий, на пресноводных обитателей Индийского океана и Атлантики. Институт биологии южных морей, на первом этаже которого размещается музей, организован на базе научно-исследовательской морской биостанции — ее учредил в 1871 году сам Николай Миклухо-Маклай.    Севастополь. Графская лестница. Скульптура льва Самое популярное место центра Севастополя — Исторический бульвар на холме над Южной бухтой, на высоте более восьмидесяти метров. Сотни туристов поднимаются по центральной аллее к зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Панорама — гигантское полотно с изображением боя на Малаховом кургане, когда русская армия отражала натиск превосходящего по численности англо-французского войска. Живописец Франц Рубо, автор «Бородинской панорамы», воспроизвел сцену битвы по воспоминаниям участников и очевидцев. Перед полотном воссозданы брустверы, блиндажи, окопы, артиллерийские орудия, даже брошенные котелки с дымящейся солдатской кашей. Естественный свет, проходящий через застекленный потолок, усиливает эффект присутствия. Экскурсии проходят по сеансам, каждые два часа.  Севастополь. Набережная  Севастополь. Павловский мыс. Военно-морской госпиталь им. Пирогова Черноморского флота РФ  Севастополь. Артиллерийская бухта (Артбухта). Институт биологии южных морей им А.О. Ковалевского   Севастополь. Современное здание в порту  Севастополь. Северная бухта. Корабли Черноморского флота РФ, сторожевой противолодочный корабль «Сметливый»  Севастополь. Набережная   Время в ожидании сеанса можно скоротать на Историческом бульваре. На самом деле это благоустроенный парк с уютными скамейками, красивыми фонарями, вечнозелеными деревьями и цветочными клумбами. О морской сути города напоминают вросшие в землю старинные якоря, по которым любят лазать дети. Работают аттракционы: паровозик с вагонами в виде утят, карусель, батуты. Там и тут палатки с напитками и мороженым. С утра до вечера открыт сувенирный рынок, где продают расписные тарелочки, поделки из можжевельника, наборы эфирных масел, фильмы о Крыме, продукцию Севастопольского завода шампанских вин. Самым большим спросом пользуются морские сувениры: бескозырки, подзорные трубы, модели парусников и никогда не выходящие из моды тельняшки. Балаклава  Балаклава воспринимается как отдельный городок, хотя официально считается Балаклавским районом Севастополя. Из Севастополя до нее нужно ехать минут сорок от городского автовокзала на рейсовом микроавтобусе. Шоссе идет на юго-восток через Сапун-гору. От площади Первого мая, где останавливается маршрутка, рукой подать до набережной, что тянется по обеим сторонам S-образно изогнутой Балаклавской бухты. Необычная конфигурация — результат тектонического разлома, прорезавшего скалистый массив на полтора километра. Даже во время сильного шторма вода в гавани спокойна, при этом глубина достаточна для того, чтобы разместить здесь большие корабли. По одной из гипотез, название «Балаклава» связано как раз с формой бухты: в переводе оно значит «рыбный мешок», от турецкого «балык» — «рыба». Балаклаву можно считать одним из самых древних городов страны — историки говорят, что она основана даже раньше Херсонеса. В начале первого тысячелетия до нашей эры обступающие бухту высоты были заселены народом тавров. Считается, что это место описано в гомеровской «Одиссее» как «прекрасная гавань» листригонов — мифологических великанов-людоедов. Миф связывают с пиратским обычаем тавров: они разводили костры на берегу, приманивая проплывающие суда, грабили корабли, а моряков приносили в жертву своей главной богине — Деве.  Балаклава. Храм Двенадцати апостолов    Балаклава много раз меняла хозяев и названия: бухтой Сюмболон, деревней Ямболи, крепостью Чембало, городом Баликайя владели тавры, скифы, римляне, византийцы, генуэзцы, турки. От римской эпохи остался фундамент языческого храма, посвященного Юпитеру. В 1357 году уже генуэзцы возвели в Балаклаве классическую романскую базилику. Многократно перестроенная, она сохранилась до наших дней — церковь Двенадцати Апостолов, самая старая в Крыму. Во время турецкого владычества на балаклавской верфи строили парусные суда, а в генуэзскую крепость заключали впавших в немилость крымских ханов. Во второй половине XVII века Балаклаву постепенно занимали запорожские и донские казаки, вытесняя с крымского побережья подданных Османской империи. В 1774 году, после подписания Кючук-Кайнарджийского мира, турки оставили Балаклаву. Началась ее российская эпоха.    Во время Крымской войны Балаклава была оккупирована, здесь находился штаб британского гарнизона. Англичане построили железную дорогу и первую деревянную набережную с магазинами и гостиницами — все это называли «Маленьким Лондоном». В 1854 году во время мощного урагана на подходе к гавани затонул фрегат «Черный принц» с грузом золота, предназначенным для выплаты жалованья английским солдатам и офицерам. (Ради поисков этого золота, кстати, в 1920-х годах в Балаклаве открылись первые советские водолазные курсы.) Балаклавское сражение стало единственной относительно успешной битвой русской армии в этой войне — после союзники отказались от идеи штурмовать Севастополь. Сохранилось английское военное кладбище и обелиск на месте битвы, в «Долине смерти». От тех дней остались и два известных понятия: шапка «балаклава», прикрывающая лицо от мороза, и «тонкая красная линия» как символ воинской стойкости. Эту линию образовали красные мундиры растянувшихся в шеренгу по два шотландских пехотинцев. В качестве курорта Балаклава начала развиваться в конце XIX века, когда вслед за императорскими крымскими резиденциями на полуострове стали расти фешенебельные дачи и летние дворцы. В современном городе уже практически не ощущается романтика рыбацкого поселка, описанного Куприным в повести «Листригоны». По набережной движутся толпы туристов, из распахнутых дверей разносится музыка, на берегу стоят комфортабельные отели и частные коттеджи. Но, как и тысячи лет назад, вместе с вечерним бризом усиливается соленый запах моря, и чайки кричат громче, рея над остатками башен средневековой крепости Чембало. Отлитый в бронзе Куприн, облокотившись на кованую ограду, задумчиво смотрит на закат, словно подбирает слова для одного из своих балаклавских рассказов: «Там лежит длинная, пологая гора, увенчанная старыми развалинами. Если приглядишься внимательно, то ясно увидишь всю ее, подобно сказочному гигантскому чудовищу, которое, припав грудью к заливу и глубоко всунув в воду свою темную морду с настороженным ухом, жадно пьет и не может напиться». К генуэзской крепости ведут два пути. Первый, относительно пологий и несложный для подъема, тянется от городского пляжа. Второй — более крутой, но короткий. Он начинается от последнего отреставрированного особняка, стоящего на набережной. Так или иначе, но подняться надо обязательно, чтобы увидеть головокружительную панораму Балаклавской бухты и скалистых склонов. Единственное, чего не стоит делать — это карабкаться на крепостные руины по непрочным строительным лесам.    От советской эпохи и периода «холодной войны» Балаклаве достался завод по ремонту подводных лодок, переоборудованный в Музей морской военной техники. Поражают размах объекта, глубина штолен и его техническая продуманность. Чтобы создать укрытие для советских субмарин, в толстой скале, ограждающей бухту, прорыли сквозной туннель. Провели подземные дороги и глубоководные каналы, создали помещения для шлюзовых камер, ремонтных цехов, оружейного арсенала. После завершения строительства всю документацию изъяли. В обстановке строжайшей секретности лодки заходили внутрь со стороны гавани, а выходили в открытое море. Штольни фортификационного сооружения могли выдержать ядерный удар. За один день все достопримечательности Балаклавы обойти вряд ли возможно. Лучше выбрать что-то одно: прогуляться по набережной или подняться к башням генуэзской крепости, совершить морскую прогулку или посетить Музей морской военной техники. Но в любом случае надо попробовать свежую черноморскую рыбу в одном из прибрежных ресторанов. В Балаклаве подают луфарика с белым вином, запекают султанку, жарят кефаль и делают «юшку рыбацкую» — ароматный наваристый суп с морковью, луком, лаврушкой и только что выловленной нежнейшей ставридой.       Крутицкое Патриаршее Подворье.2014-05-03 17:57:26 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия По легенде, возникновение мужского монастыря в княжеском селе Крутицы на левом берегу Москвы-реки предсказал князю Даниилу Московскому местный отшельник. Пророчество сбылось в 1272 году, когда закончилось строительство деревянного храма Святых апостолов Петра и Павла и монастыря при нем. Село Крутицы, а затем и местный монастырь получили свое название из-за прибрежных холмов, тянувшихся от Яузы до урочища Симоново и делавших берег реки столь крутым. Крутицкий монастырь еще при князе Данииле Александровиче вошел в Сарайскую епархию и стал по княжеской воле подворьем Сарайских епископов. Их главная резиденция находилась в Сарае, столице Золотой Орды, а сама Сарайская епархия была учреждена в 1261 году митрополитом Киевским Кириллом III. Епископы, помимо окормления русских пленных и обращения татар по дозволению хана в православие, выполняли серьезную дипломатическую миссию, были связующим звеном между Русью и Ордой. В Крутицах епископы останавливались во время визитов ко Всероссийским митрополитам и великим московским князьям, пока не переехали в подворье насовсем. Это случилось во второй половине XIV века. На волне перемен Сарайскую епархию переименовали в Сарскую и Подонскую, а бывшие Сарайские владыки стали Сарскими. С того момента, по решению Московского Собора, Сарские и Подонские епископы становятся ближайшими помощниками Всероссийских митрополитов. Собор 1581 года постановил епископу Сарскому и Подонскому Геласию быть митрополитом. Вступив в новые полномочия, в 1591 году митрополит Геласий принял участие в разбирательстве дела об убийстве царевича Димитрия; именно Геласий отпевал престолонаследника. После смерти юного сына Ивана Грозного смута росла и проникала в самое сердце Москвы. В это время, в начале ХVII века, Крутицкому подворью пришлось сыграть роль кафедрального собора России. В 1611–1612 годах мимо Крутиц, удачно расположенных вблизи как сухопутной, так и водной магистралей, в сторону занятого поляками Кремля двигались народные ополчения. В каменном Успенском соборе подворья, а не в главном Успенском соборе Московского Кремля воины клялись крестным целованием, что спасут Русь или сложат головы. Не прошла мимо Крутицкого подворья и история раскольников-старообрядцев. На то, чтобы смирить известных расколоучителей, среди которых были протопоп Аввакум и диакон Феодор, много усилий положил митрополит Павел II (1664–1676), также известный как основатель богатой библиотеки подворья. Переломным в истории подворья становится момент, когда в России упраздняется патриаршество и под контролем Екатерины II проводится секуляризация. Так, в XVIII веке Сарские и Подонские архиереи утратили сан митрополитов, а сам титул «Сарский и Подонский» упразднился. Крутицкого епископа перевели в Казань, а бывшая Крутицкая епархия перешла в ведение Синодальной конторы. Часть сооружений подворья отошло военному ведомству, а имущество Крутицкой кафедры — Московской епархии. Общий упадок с тех пор лишь усугублялся. Все подворье пострадало от разрушительного пожара 1812 года, особенно сильно выгорела Воскресенская церковь. Главнокомандующий Москвы А.П. Тормасов распорядился разобрать храм и подготовить пространство для создания жилых помещений, но за церковь вступился московский архиепископ Августин. Он ходатайствовал перед князем А.Н. Голицыным о сохранении храма, а Голицын доложил императору Александру I. Церковь спасли. Серьезное восстановление подворья должно было начаться позже, по желанию императора Александра II. Однако привести в порядок подворье не удавалось еще очень долго. Печальной участи, постигшей православные храмы в советское время, Крутицам миновать не удалось. Богослужения прекращаются примерно в 1924 году, подворье подвергается грабежам, святыни — поруганию. Почти сразу после Великой Отечественной войны комитет по делам архитектуры при Совете Министров СССР пытается составить проект реставрации Крутицкого дворца, но не справляется с этой задачей. В 1964 году главный собор подворья передают Обществу охраны памятников, в 1968-м — филателистическому отделу издательства «Главкнига», а в 1980-х Общество охраны памятников (ВООПИиК) пытается разместить там экспериментальные научно-реставрационные мастерские. Следующим арендатором подворья, по решению Мосгорсовета народных депутатов, в 1982 году становится Государственный исторический музей, который использует храм под склад экспонатов. Все это время, помимо сменяющих друг друга арендаторов, на территории Крутицкого подворья хозяйствует военное ведомство, использующее бывшие монастырские стены как гарнизонную гауптвахту. Серьезная реставрация началась лишь в начале 1990-х, после постепенного возвращения подворья Русской православной церкви. Богослужения возобновились в 1992 году. Сегодня подворье, кроме непосредственной религиозной деятельности, ведет издательскую деятельность и патронирует Синодальный отдел по делам молодежи РПЦ. В летописи Крутицкого подворья не встретить описания жизни прихода, нет и ярких сказаний о чудесах и подвижничестве. История Крутиц о другом, она рассказывает о непостоянной роли Церкви в жизни меняющегося государства. Облик Крутицкого подворья Первый Успенский храм был возведен в Крутицах в XIII веке. Сегодня нет достоверных свидетельств о том, как подворье выглядело до середины XVII века — того момента, когда его решили перестроить. В 1700 году был закончен новый Успенский собор в два этажа, выполненный из красного кирпича. В нижнем ярусе расположился теплый храм Свв. апостолов Петра и Павла, а в верхнем — летний с главным Успенским престолом. Позже, в 1895 году, был устроен придел Сергия Радонежского. Собор венчают пять куполов, символизирующих образ Господа в окружении четырех евангелистов. Справа от входа в нижний храм к зданию прилегает шатровая колокольня. Примерно в это же время бывший Успенский храм перестроили и переосвятили в честь Воскресения Словущего (по В.И. Далю, «словущий» — «прославленный, знаменитый, славный»; «Воскресение Словущего» означает Воскресение Христово). Он стал усыпальницей епископов подворья. Также во второй половине XVII века были достроены крытые переходы, которые ведут от покоев митрополита к Успенскому собору, рядом соорудили Крутицкий теремок. Зодчий О. Старцев, работавший над теремом, украсил это небольшое здание, расположенное прямо над Святыми воротами, необыкновенными многоцветными поливными изразцами с изображениями Успения Пресвятой Богородицы, Спасителя, некоторых святых. А в 1719 году Крутицкий ансамбль решено дополнить набережными палатами. При пожаре 1812 года достаточно сильно пострадали все три храма. Реставрация велась в середине XIX века по проекту архитектора Е.Д. Тюрина. К работе подключался известный архитектор К.А. Тон, создавший так называемый русско-византийский стиль храмового зодчества. Несмотря на затраченные усилия, до 90-х годов прошлого столетия восстановить памятники полностью не удавалось. В ходе реставраций частично раскрыта сохранившаяся живопись XIX века, прочие росписи выполнены заново.                      Адрес: Москва, ул. Крутицкая, 17 Веб-сайт: http://www.krutitsy.ru/ Часы работы: Ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме вторника и первого понедельника каждого месяца Тэги: архитектура, архитектура., интересное., история, история., крутицкон, культура, культурное, москва, музеи., наследие, непознанное., памятники., подворье, православие, разное., религия., россии, россии., россия, сделано, соборы, церкви, церковь. Деградационное излучение2014-05-01 16:10:59Во все века во всех странах сильные мира сего стремились заполучить или создать «лучи смерти», ... + развернуть текст сохранённая копия Во все века во всех странах сильные мира сего стремились заполучить или создать «лучи смерти», несущие гибель их врагам. Всемогущие правители с великой щедростью одаривали золотом колдунов, магов, алхимиков, уверявших, что они уже стоят на пороге овладения невидимыми, стр... Тэги: непознанное ВЦИОМ: Индекс счастья в России достиг 25-летнего максимума2014-04-30 16:54:20 + развернуть текст сохранённая копия

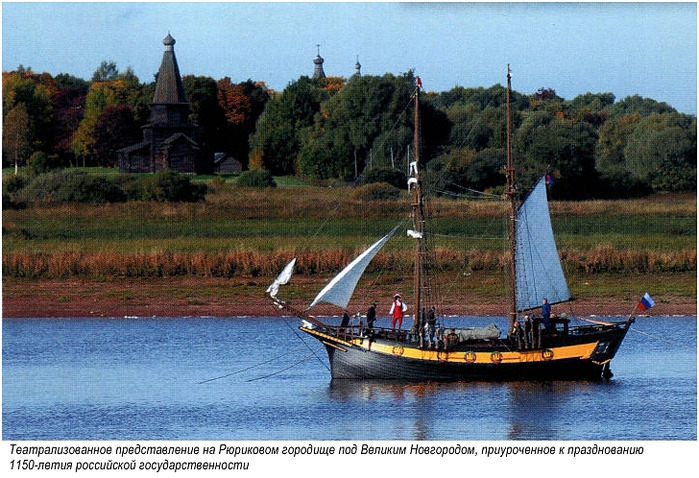

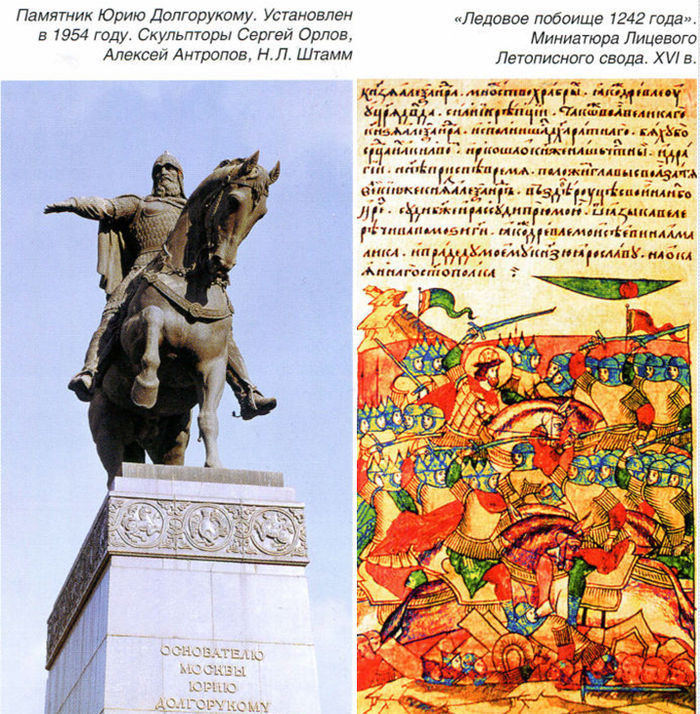

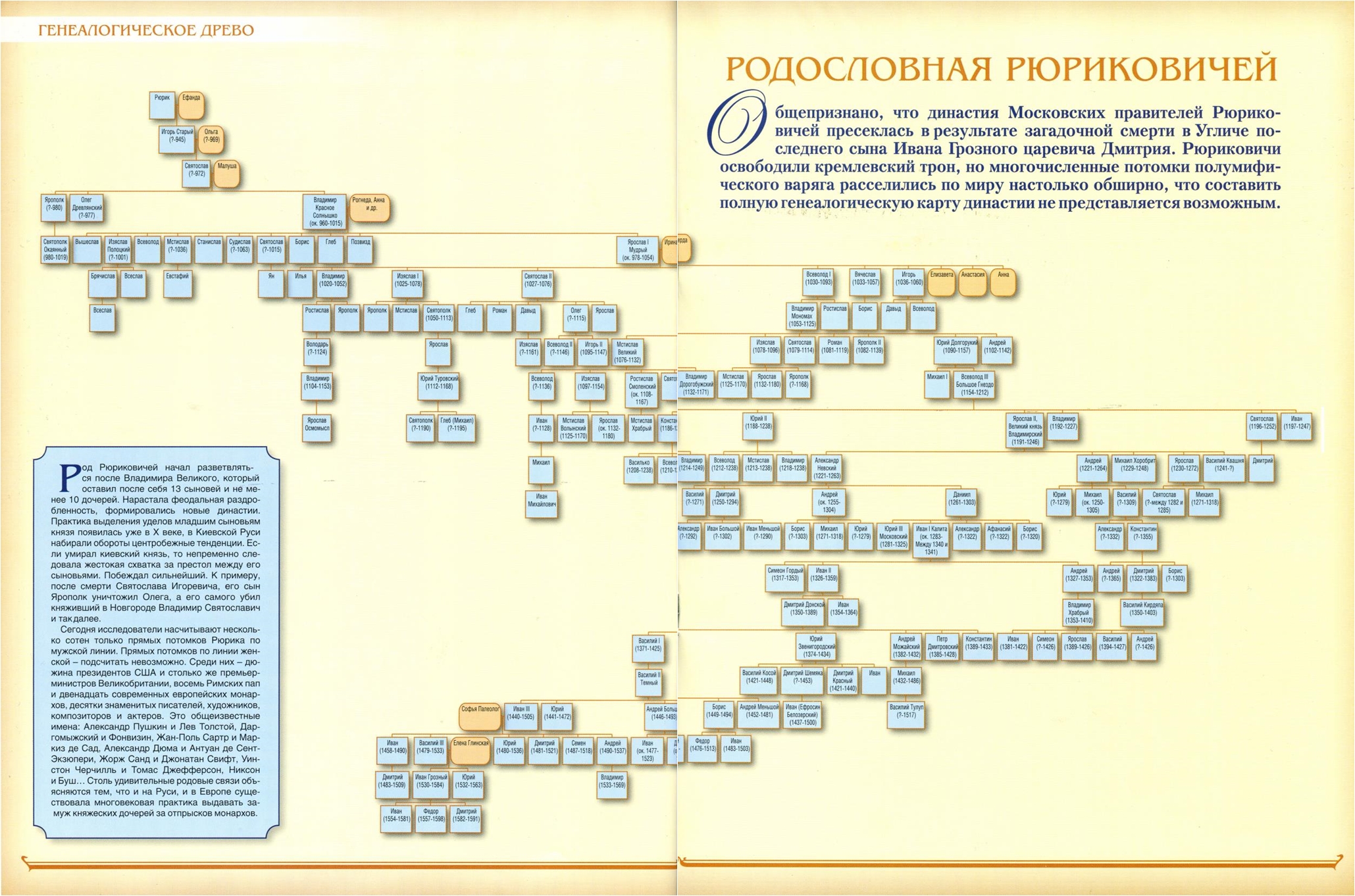

+ развернуть текст сохранённая копия Индекс счастья в России за последний год прибавил 5 пунктов и достиг 25-летнего максимума (64 пункта), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Счастливыми сегодня себя ощущают три четверти россиян (78%), причем столь высокое значение данного показателя сохраняется на протяжении последних двух лет (по 77% в 2012 и 2013 гг.), сообщает ВЦИОМ. Чаще других признаются в том, что счастливы, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (92%), респонденты с высшим образованием (83%). В свою очередь, 14% опрошенных сказали, что не чувствуют себя счастливыми. Ощущение счастья для каждого третьего (30%) связано с благополучием в семье. Также те, кто чувствуют себя счастливыми, находят радость в детях и внуках (17%). Кроме того, важным фактором счастья, по словам респондентов, является наличие интересной учебы или работы (13%). Еще 12% участников опроса счастливы, поскольку в жизни все удалось. За год возросла доля тех, для кого главной причиной счастья является здоровье - свое и близких (с 6% в 2013 г. до 11% в 2014 г.). В два раза стало больше тех, кто объясняет состояние счастье тем, что просто радостно жить (соответственно, с 3% до 7%). Также счастье приносит любовь (4%), возможности для самореализации (4%), материальное благополучие (4%), наличие «крыши над головой» (4%). Счастье – жить в мирное время – считают 4% опрошенных. А еще 4% респондентов просто не видят причин для того, чтобы грустить. Те, кто считают себя несчастными, сетуют, в первую очередь, на низкий уровень доходов (15%).Также респонденты не чувствуют себя счастливыми из-за старости и болезней (8%), отсутствия хорошей работы (4%), в целом сложных жизненных обстоятельств (4%). По словам относительного большинства россиян (45%), их окружают в основном счастливые люди (для сравнения, год назад таковых было 42%). Счастливые люди чаще окружают 18-24-летних (63%), нежели респондентов старше 60 лет (34%). Несчастливые люди преобладают среди знакомых 12% респондентов. А в окружении 38% наших сограждан находится примерно равное число счастливых и несчастливых. Индекс счастья показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. Индекс строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое и хорошее. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Рассчитывается как разница суммы положительных ответов («определенно да», «скорее да») и отрицательных ответов («скорее нет», «определенно нет»). Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем счастливее россияне себя ощущают. Опрос ВЦИОМ проведён в 130 населенных пунктах в 42 регионах России с участием 1600 респондентов.  ertata Тэги: власть, вциом, индекс, интересное, интересное., мнение, непознанное., новости., общественное, общество, общество., она., опросы, разное., россии, россии., россия, россияне, сделано, семья., события., статистика, счастья Династии России. РЮРИКОВИЧИ.2014-04-30 02:58:54 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Рюрик... До сих пор никто толком не знает - реальный это персонаж или мифический? Но если бы автор «Повести временных лет» в XII веке не познакомил нас с этим именем, его следовало бы придумать, ведь иначе очень многим историкам, специализирующимся на Древней Руси, просто не о чем было спорить. Сегодня «несть числа» книгам, посвященным версиям и гипотезам о происхождении Рюрика. Был? Не был? Давайте все же поверим русским летописным преданиям и признаем: Рюрик - это реальный исторический персонаж. Иначе вообще получается абракадабра - Рюриковичи есть, а Рюрика нет. Трехвековой спор Те, кто признает Рюрика реальной исторической личностью, все равно спорят уже три века, на этот раз о его корнях. С одной стороны - норманисты, уверенные, что племена с названием «русь», о которых пишет летописец Нестор, а, соответственно, и сам Рюрик ведут свою родословную из Скандинавских земель. Рюрик, по их представлениям, - не кто иной, как конунг (король) Рёрик из ютландского Хедебю (нынешняя Дания). Норманистам оппонируют сторонники славянской версии. Согласно их убеждениям, Рюрик - яркий представитель княжеского рода ободритов, объединявшего в Средние века несколько славянских племен. А имя это - родовое прозвище, принятое у славян и обозначающее сокола - рарога. Впрочем, еще раз уточним: даже антинорманисты (вернее, часть их) считают Рюрика личностью однозначно мифической.  На эту тему сломано немало копий: Ломоносов спорил с Миллером, Костомаров с Погодиным, Соловьев с Карамзиным... Спорят и современные историки. «ТЕ ВАРЯГИ НАЗЫВАЛИСЬ - РУСЬЮ...» Любопытно, однако, почему знаменитый автор «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин однозначно принял норманскую версию, а другое светило русской истории — С. М. Соловьев, хотя и признавал происхождение первых князей и дружин норманскими, в целом оценивал их влияние на Русь как незначительное? Переворошив горы книг, скорее всего, так и не найдешь ответа. Многие ученые, высказываясь о сути спора, непременно упоминают ту или иную государственную идеологию, которая менялась, и порой прямо противоположно, в зависимости от того, кто стоял во главе страны. Не будем углубляться в эти споры, ибо рискуем погрязнуть в деталях. Тем более, что существует третья версия, согласно которой никакого Рюрика вообще не существовало, а основатель династии выдвинулся в ходе борьбы за власть из местного населения. Автору «Повести временных лет», монаху Нестору, просто «заказали» пропагандистскую историю о варяге Рюрике. Кто водил пером Нестора Да, парадокс заключается в том, что хотя о родословной Рюрика достоверной информации практически нет - одни домыслы, а вот его сына - князя Игоря - практически все историки признают реальной исторической личностью. Правда, здесь споры другого плана: а был ли Игорь на самом деле сыном Рюрика? И какой смысл летописцу было выдумывать эти персонажи? Ответ, удовлетворяющий многих, звучит так: древний летописец преследовал одну цель - связать двух русских князей узами родства, дабы представить династию Рюриковичей как имеющую начало и продолжавшуюся в виде непрерывного древнего рода. Ведь монах Нестор писал свою «Повесть...» в Киеве, спустя 400 лет после тех событий. Князь Игорь (ок. 878-945), первый из Рюриковичей после самого Рюрика, считается и первым правителем Киева, но статус этот он добудет много позже. А пока его отец, почувствовав близкую кончину, передает власть соратнику Олегу, поскольку младенец Игорь еще не может править государством. Олег становится первым регентом в истории Руси. Естественно, когда Игорь подрос, Олегу очень не хотелось выпускать из рук княжескую власть. Даже в договорах с Византией (907 и 911 годов) он по-прежнему именуется «великим князем русским», хотя на тот период истинный великий князь - уже Игорь, довольно взрослый и самостоятельный человек. Лишь внезапная гибель Олега оставляет Игоря один на один с его государством - Киевской Русью.  Мать городов русских Согласно летописи, захватив Киев, Олег представил тамошним князьям юного Игоря и сказал: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода. А это сын Рюрика... Да будет это (Киев) мать городам русским». «И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью. Тот Олег начал ставить города и установил дани словенам, и кривичам, и мери, и установил варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава» (Мудрого). ГІо преданию, в 907 году Олег с войском на 2000 ладьях двинулся на Константинополь (Царьград). Греки преградили путь русским воинам, протянув через залив Золотой Рог массивную золотую цепь. Но князь отдал приказ поставить ладью на колеса. Задул попутный ветер, воины подняли паруса и по суше подошли к стенам византийской столицы. Но греки тоже пошли на хитрость и отправили Олегу, якобы в знак примирения, отравленные яства и вино, от которых тот отказался. В результате с византийцев была взята большая дань и заключен мирный договор.  Принял смерть от коня своего «Повесть временных лет» так рассказывает о гибели вещего Олега: «И пришла осень, и вспомнил Олег коня своего, которого прежде поставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо спрашивал он волхвов и кудесников: “От чего я умру?” И сказал ему один кудесник: “Князь! От коня твоего любимого, на котором ты ездишь, - от него тебе и умереть!” Запали слова эти в душу Олегу, и сказал он: “Никогда не сяду на него и не увижу его больше”. И повелел кормить его и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока не пошел на греков. А когда вернулся в Киев и прошло четыре года, - на пятый год помянул он своего коня, от которого волхвы предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов и сказал: “Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь?” Тот же ответил: “Умер”. Олег же посмеялся и укорил того кудесника, сказав: “Неверно говорят волхвы, но все то ложь: конь умер, а я жив”. И приказал оседлать себе коня: “Да увижу кости его”. И приехал на то место, где лежали его голые кости и череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: “От этого ли черепа смерть мне принять?” И ступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея, и ужалила его в ногу. И от того разболелся и умер. Оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его, и похоронили на горе, называемою Щековица. Есть же могила его и доныне, слывет могилой Олеговой. И было всех лет княжения его тридцать и три...»  Впрочем, другие летописцы не подтверждают его захоронение на горе Щековица и указывают на иные места. Один из них утверждает, что Олег похоронен у киевских так называемых Жидовских ворот, другой - что в Ладоге, считающейся первой русской столицей, третий - вообще «за морем». По мнению авторитетных историков, Олег оставил о себе память как объединитель северной и южной Руси в одно сильное государство, слава о котором вышла далеко за его пределы. Летописец подводит такой итог его правления: «И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами».  Первый после Рюрика После гибели вещего Олега власть на Руси перешла, как и полагается, к сыну Рюрика - Игорю (ок. 878-945). Увы, судьба этого человека сложилась неудачно - он погиб не на поле брани, а от рук своих подданных, славян. Справедливости ради все же следует сказать, что правление Игоря ознаменовалось несколькими удачными военными кампаниями, в частности, походами на Каспий и в Византию. Но обратимся к первоисточникам. Вот как описывает Нестор поход Игоря 941 года: «Пошел Игорь на греков. И послали болгары весть царю, что идут русские на Царьград: 10 тысяч кораблей. И пришли, и подплыли, и стали воевать... А кого захватили - одних распинали, в других же, перед собой их ставя, стреляли. Хватали, связывали назад руки и вбивали железные гвозди в головы. Много же и святых церквей предали огню, монастыри и села пожгли и по обоим берегам Суда захватили немало богатств. Когда же пришли с востока воины... то окружили русь. Русские же, посовещавшись, вышли против греков с оружием, и в жестоком сражении едва одолели греки. Русские же к вечеру возвратились к дружине своей и ночью, сев в ладьи, отплыли. Феофан же (византийский военачальник) встретил их в ладьях с огнем (смесь горючих веществ, разливавшаяся по воде) и стал трубами пускать огонь на ладьи русских. И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пламя, бросились в воду морскую, стремясь спастись, и так оставшиеся возвратились домой. И придя в землю свою, поведали - каждый своим - о происшедшем и о ладейном огне... Игорь же, вернувшись, начал собирать множество воинов и послал за море к варягам, приглашая их на греков, снова собираясь идти на них».  Игоря сгубила жадность В 944 году князь Игорь со своей дружиной отправился в традиционный поход к древлянам за данью. Те тогда обитали в городе Искоростень (ныне Коростень) близ Киева. Накануне княжеская дружина, как бы сейчас выразились, «надавила» на своего предводителя, убедив того взять с древлян дани вдвое большей обычного. Игорь послушал своих воинов. Но по возвращению в Киев жадность его заела, и он отправился к древлянам вновь, посчитав, что с них можно еще что-то взять. Сопровождала его, правда, не вся дружина, а лишь часть ее. Древляне очень удивились визиту, но не стали отказывать, а попросили Игоря подождать. Сами же во главе со своим князем Малом сели совещаться. Летописец так описывает древлянское вече: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит... И послали к нему, говоря: “Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань”. И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружинников его, так как было их мало...» Гнев древлян был страшен.  Из других хроник, например, принадлежащих перу византийского историка Льва Диакона, мы узнаем подробности страшной гибели Игоря. Древляне привязали киевского князя за руки к верхушкам двух согнутых деревьев и отпустили их. Несчастного князя разорвало пополам. Эта жестокая расправа, впрочем, не осталась безнаказанной. Через некоторое время супруга Игоря, княгиня Ольга (ок. 890-969), сурово отомстила древлянам.   Месть женщины Вскоре после казни Игоря к Ольге явилась делегация от древлян - двадцать «лучших мужей», как сообщает летописец. Они уже осознали, что перегнули палку и пришли с повинной. «Послала нас Деревская земля с такими словами: “Мужа твоего мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а наши князья хорошие, потому что берегут Деревскую землю...” - так сказали послы и предложили Ольге, в знак примирения, в мужья своего князя Мала. Ольга отказалась и решила отомстить: приказала заживо закопать послов. Но на этом не успокоилась. К древлянам отправила весть: “Если вправду меня просите, то пришлите лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня киевские люди”. В Киев прибыло второе посольство древлян, которых отправили в баню, а баню заперли и подожгли.  Но и эта расправа женщину не остановила. Следующее послание Ольги к древлянам гласило: “Вот уже иду к вам, приготовьте меды многие в городе, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и сотворю тризну по своем муже”. Древляне выполнили и это пожелание. Ольга приехала, и начался большой поминальный пир, который закончился скверно: киевская дружина перебила около пяти тысяч захмелевших древлян. Но и этого ей показалось мало. Вот как описывает дальнейшие события Карамзин: “Не бойтесь мщения: оно уже совершилось в Киеве и на могиле супруга моего”, - сказала она древлянам. И те предложили ей в дань мед и кожи зверей; но княгиня, будто бы из великодушия, отреклась от сей дани и желала иметь единственно с каждого двора по три воробья и голубя! Они с радостию исполнили ее требование и ждали с нетерпением, чтобы войско киевское удалилось. Но вдруг, при наступлении темного вечера, пламя объяло все домы их... Хитрая Ольга велела привязать зажженный трут с серою ко взятым ею птицам и пустить их на волю: они возвратились с огнем в гнезда свои и произвели общий пожар в городе...»  Первая христианка на Руси Несмотря на столь кровавую расправу с послами, Русская православная церковь позже причислила Ольгу к лику святых. Княгиня ныне считается первой русской христианкой и почитается в качестве равноапостольной (крестительницы) и провозвестницы русского православия.  Автор летописи «Повесть временных лет» монах Нестор подробно описывает визит Ольги к византийскому императору Константину Багрянородному. Тот долго беседовал с русской княгиней, удивлялся ее красоте, уму и, наконец, вымолвил: «Достойна ты царствовать с нами в столице нашей». Ольга же, поразмыслив, отвечала: «Я - язычница, если же хочешь крестить меня, то крести меня сам - иначе не крещусь»... «И крестил ее царь с патриархом, и было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице - матери Константина Великого. И благословил ее патриарх, и отпустил. После крещения призвал ее царь и сказал ей: “Хочу взять тебя в жены”. Она же ответила: “Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается это - ты сам знаешь”. И сказал ей царь: “Переклюкала (перехитрила -ред.) ты меня, Ольга”. И дал ей многочисленные дары - золото, и серебро, и паволоки, и сосуды различные; и отпустил ее, назвав своею дочерью»...  До сих пор исследователи не могут выяснить, откуда княгиня родом и кто была по происхождению - славянка или из варягов, из знатной семьи или простолюдинка? Некоторые летописи «селят» юную девушку и будущую княгиню в древнем русском городе Пскове. Кстати, сам Псков впервые упоминается в древних хрониках исключительно в связи с именем княгини. Известно также, что в 903 году именно князь Олег «привел» Ольгу в Киев и предложил в качестве невесты княжичу Игорю. Некоторые историки предполагают в этой связи, что Ольга приходилась близкой родственницей Олегу, с помощью которой тот окончательно породнился с Рюриковичами.   Как князь Владимир выбирал веру Внук Ольги и Игоря, язычник Владимир (ок. 960-1015), пишет летописец, изъявил желание лично познакомиться с представителями всех существовавших в то время мировых религий и пригласил их в Киев. Пришли болгары магометанской веры, говоря: «Ты, князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и поклонись Магомету». И спросил Владимир: «Какова же вера ваша?» - «Веруем Богу, и учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, не пить вина...» Владимир не пожелал воздерживаться от свинины и вина: «Руси, - сказал он, - есть веселие пить: не можем без того быть». Следом появились католики из Рима. Те передали слова папы: «Земля твоя такая же, как и наша, а вера ваша не похожа на веру нашу, так как наша вера - свет; кланяемся мы Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц, и все, что дышит, а ваши боги - просто дерево». И их Владимир отправил восвояси. Потом пришли хазарские иудеи: «Слышали мы, что приходили болгары и христиане, уча тебя каждый своей вере. Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а мы веруем в единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковля»... Владимир поинтересовался, где их земля? Ответ его насторожил, ибо иудеи рассказали, что Бог разгневался и «рассеял евреев по различным странам за грехи», а землю иудейскую отдал христианам. «Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?..» Больше же всего понравилась князю православная литургия, о которой ему поведали послы. И Владимир остановил свой выбор на православии.  «Пюбил Ярослав церковные уставы...» Характеристика, которую дал Ярославу (ок. 978-1054), сыну Владимира, автор «Повести временных лет», такова: «И любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же монахов,, и книги любил, читая их часто и ночью и днем... И верующие люди и наслаждаются учением Божественным. Отец его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем учение, принимая книжное. Ярослав же положил книги в церкви Святой Софии, которую создал сам. И другие церкви ставил по городам и по местам, поставляя попов и давая от богатств своих жалованье, веля им учить людей. И радовался Ярослав, видя множество церквей и людей христиан...» В заслугу ему ставят создание Церковного устава и свод законов древнерусского феодального права. В 1051 году, собрав епископов, он впервые сам назначил митрополитом Иллариона, без участия Константинополя. Илларион стал первым русским митрополитом. В 1028 году Ярослав Мудрый открыл в Новгороде первую школу, в которой были собраны около 300 детей священников и старост. Для поддержания мира на северных границах он платил варягам по 300 гривен серебра ежегодно. Плата считалась мизерной, но защиту северных земель обеспечивала. Для укрепления международных связей Киевской Руси Ярослав отдал дочерей замуж за европейских монархов: Анна стала французской королевой, Елизавета - норвежской, а затем датской, Анастасия - венгерской. Сам он был женат на Ингигерде, дочери шведского короля Олафа. На одной из фресок на стене Софийского собора в Киеве, повествующей о смерти князя, он назван кесарем. После вскрытия его гробницы в XX веке, ученые не обнаружили в ней останков Ярослава.  Авторитет Мономаха Сын князя Всеволода Ярославича и внук Ярослава Мудрого, Владимир (1053-1125) был прозван Мономахом благодаря матери, являвшейся дочерью византийского императора Константина IX Мономаха. Принято считать, что его княжение явилось периодом последнего усиления Древнерусского государства. Владимир Мономах через своих сыновей управлял тремя четвертями русских земель. В 1118 году он привел к присяге новгородских князей, в 1119-м завладел Минским княжеством. Стабильность в государстве держалась исключительно на авторитете князя киевского, который он заслужил в борьбе с половцами. В 1116-1117 годах по поручению Владимира Мономаха летописец Нестор написал вторую редакцию «Повести временных лет», дошедшую до наших дней. Кроме того, сохранились три произведения, принадлежащие перу самого Владимира: самое известное - «Поучение Владимира Мономаха», второе - автобиографический рассказ о «Путях и ловах», третье - письмо к двоюродному брату Олегу Святославичу.  «Без добродетелей великого отца...» Князь Георгий (Юрий) Владимирович Долгорукий (1090-1157) считается наиболее известным древнерусским князем из династии Рюриковичей, прежде всего как основатель российской столицы. Среди историков прошлого Долгорукий не был особенно популярен, а «подняли его на щит» коммунисты, решившие в 1947 году широко отметить 800-летие Москвы и установить величественный памятник князю через дорогу от здания Моссовета. Приведем лишь две цитаты из эпических сочинений двух русских историков, которые дают характеристики личности Долгорукова. В своей книге «История Российская» Василий Татищев (1686-1750) пишет: «Сей великий князь был роста немалого, толстый, лицем белый, глаза не вельми великии, нос долгий и накривленный, брада малая, великий любитель жен, сладких писч и пития; более о веселиах, нежели о разправе и воинстве прилежал, но все оное состояло во власти и смотрении вельмож его и любимцев. И хотя, несмотря на договоры и справедливость, многие войны начинал, обаче сам мало что делал... Три раз от оплошности своей Киева изгнан был».  А вот взгляд на того же человека Николая Карамзина (1766-1826): «Властолюбивый, но беспечный, прозванный Долгоруким, знаменит в нашей истории гражданским образованием восточного края древней России, в коем он провел все цветущие лета своей жизни... Распространив Веру Христианскую, сей князь строил церкви, умножил число духовных пастырей, тогда единственных наставников во благонравии, единственных просветителей разума; открыл пути в лесах дремучих, основал новые селения и города... Но Георгий не имел добродетелей великого отца; не прославил себя в летописях ни одним подвигом великодушия, ни одним действием добросердечия, свойственного Мономахову племени...» И все же современные историки считают, что Долгорукий достаточно много сделал для Ростово¬Суздальской земли, превратив ее из дикой провинции в высокоразвитый регион Руси. Ну и конечно, Дмитров, Переяславль-Залесский, Звенигород и, естественно, сама Москва - реальный результат градостроительных усилий Юрия Долгорукова. Герой «Ледового побоища» Правнук Долгорукова, Александр Ярославич (ок. 1220-1263), по прозвищу Невский получил ярлык на Великое княжение в Золотой Орде, изгнав своего брата Андрея из Владимира в 1252 году. Впоследствии он проводил в жизнь политику укрепления северо-западных границ Руси и примирения с татарами, которые, собственно, и посадили его на русский престол. Это был опытный полководец и мудрый правитель. Его победы широко известны: в Невской битве в 1240 году и в Ледовом побоище в 1242-м. Эти успехи надолго отбили у шведов, немцев и литовцев желание завладеть северо-западными русскими землями. И наоборот, с монголо-татарами он проводил политику мира и сотрудничества, резонно полагая, что это предотвратит новые их набеги. В Орду князь частенько наведывался, прихватив богатые дары, и много добивался.  После одного из народных восстаний против ига монголо-татар в Новгороде в 1259 году, а затем и в других городах княжества, Александр отправился к хану просить о помиловании. Возвращаясь из Орды, 14 ноября 1263 года он умер в Городце (город в 53 км от Нижнего Новгорода). Петр Первый в 1724 году приказал прах Невского перезахоронить в Санкт-Петербурге и учредить орден в его честь. Позже князь был канонизирован Русской православной церковью. Победитель хана Мамая Знаменитая Куликовская битва связана с именем Дмитрия Иоанновича (1350-1389) - старшего сына великого князя Иоанна Иоанновича и его второй жены Александры. После той победы князь получил прозвище Донской. Она положила начало освобождению Руси от татаро-монголов. Но вообще историки называют период его княжения важнейшим в истории Руси. При нем Москва стала истинным центром Руси. Продолжительная борьба с Литвой и Тверью, длившаяся семь лет, начиная с 1368 года, споры с Рязанским князем в 1371-м закончились подписанием мира и признанием власти Москвы. Дмитрий Иоаннович построил белокаменный Московский кремль, ставший первой каменной крепостью на северо-востоке Руси.  Первый царь «всея Руси» И, наконец, Иоанн Васильевич Грозный (1530-1584) - первый «царь всея Руси» и последний правитель из династии Рюриковичей (хотя фактически последним царем из Рюриковичей был Федор Иоаннович, его правление было номинальным, власть принадлежала Борису Годунову). Сидел на престоле он почти 40 лет, став, пожалуй, самой загадочной и противоречивой фигурой в истории России. Он ввел новую форму правления - Земской собор, которую историк В. О. Ключевский определял как «особый тип народного представительства». При Грозном в 1550 году был принят новый Судебник - первый в русской истории нормативно-правовой акт, провозглашенный единственным источником права. Грозный распустил Избранную раду и ввел новый порядок управления государством: часть страны, войска подчинялись царю (Опричнина), а другая - Боярской думе (Земщина). Грозный присоединил к Русскому государству Казанское и Астраханское ханства и воевал за выход к Балтийскому морю (Ливонская война) - эти усилия, правда, не увенчались успехом. В 1571 году царь не сумел организовать оборону Москвы во время набега крымского хана Девлет-Гирея. Историки характеризуют царя как прекрасно начитанного человека, обладавшего великолепной памятью, как талантливого писателя. 18 марта 1584 года в возрасте 54 лет Иоанн Васильевич Грозный умер. Его похоронили в Архангельском соборе Московского Кремля.    РЮРИК, РЕРИГ, РАРОГ... Во времена Рюрика и несколько столетий после него еще не существовало родовых гербов, поэтому единого герба династии Рюриковичей не существует. Но приверженцы славянской версии происхождения Рюрика в противовес норманнской считают князя одним из выходцев рода ободритов, а само имя - вариантом западнославянского слова «ререк, рарог». Это не имя собственное, а название одного из ободритских княжеских родов. Обозначает оно «сокол». Сторонники такой теории уверены, что герб Рюриковичей должен представлять собой изображение сокола или его символа. Генеалогия знаков Рюриковичей Х-ХІ веков, составленная исследователем С. В. Белецким, наглядно демонстрирует, как различаются гербы, связанные с именами Рюриковичей. Но различаются не принципиально. В них неизменными остаются двузубец, крест, треугольное основание и «копье» в центре, которое делает из двузубца трезубец. Но основа переходит без изменения из герба в герб: два крыла, соединенные горизонтальной линией. Есть гербы без креста, есть без треугольного основания, без «копья», но без двузубца - нет. Это означает, что именно двузубец - династический герб, общий для всех Рюриковичей.   ...И МЕЧОМ, И КРЕСТОМ Историки по-разному оценивают вклад династии Рюриковичей в развитие Русского государства, но, однозначно, он велик. Одна Москва чего стоит! Несмотря на непрекращающиеся десятилетиями распри между князьями Рюриковичами, при них Русь приобрела четкие признаки государства - вокруг Москвы объединилось множество разрозненных княжеств. При Рюриковичах Русь крестилась и приняла православие. ЛЕСТВИЧНОЕ ПРАВО Все князья Рюриковичи считали друг друга братьями или родичами, совладельцами Руси. Старейшина рода занимал Киевский трон, остальные княжили в менее крупных городах. Иерархическая лестница выглядела так: князь Киевский назначал правителей в другие города по старшинству. Более значимые уделы доставались по порядку сначала его младшим братьям, затем его сыновьям (по старшинству), затем сыновьям его братьев и т.д. После смерти главного князя все сдвигалось ровно на одну ступень, и князья переезжали к новому месту правления. Такой порядок существовал и внутри отдельных княжеств. Те из потомков, чьи отцы не успели побывать на княжении, лишались права на очередь. На женщин эти правила не распространялись. С. М. Соловьев считал, что мужья старших сестер имели преимущество перед младшими братьями. Он приводит в пример Всеволода Ольговича, женатого на дочери Мстислава Великого, в сравнении с Изяславом Мстиславичем. В строгом соответствии с лествичным порядком наследования Всеволод не мог княжить в Киеве, хотя его дед Святослав Ярославич был старшим братом деда Мстислава - Всеволода Ярославича. Эта система похожа на практику, применяемую сегодня в Саудовской Аравии.      ИЗ КНЯЗЕЙ - В КНЯЗИ Поступки Рюриковичей порой труднообъяснимы. Бесконечные междоусобицы, заговоры друг против друга, отцеубийства, жестокая борьба за престол... И тем не менее князья, какими бы они ни были, олицетворяли собой эпоху и являлись ядром тогдашней политической системы. Хотя власть великого князя Киевского никогда не была полной и ограничивалась в разное время разными факторами. Среди них, например, можно назвать ханов Золотой Орды или представителей Боярской думы. Святополк Окаянный (ок. 980-1019)  Святополк - правнук князя Игоря и княгини Ольги, сын крестителя Руси Владимира Святославича. Женившись на дочери польского короля Болеслава Храброго, он составил с помощью тестя заговор против собственного отца. Но тот умер раньше. И тогда, чтобы окончательно овладеть великокняжеским Киевским престолом, Святополк убил своих братьев Бориса и Глеба. Вскоре он получит прозвище Окаянный. Впрочем, если верить летописцу, отец Святополка - Владимир Святой - также в свое время убил брата Ярополка, а потом взял в жены его вдову, бывшую монахиню. Через короткое время та и родила ему Святополка, истинным отцом которого все же был убитый дядя Ярополк. По крайней мере Владимир Святославич не почитал его за сына и не любил. Заняв киевский престол, Святополк тем мне менее не пользовался популярностью у подданных. А вскоре услышал, что третий его брат, Ярослав Мудрый, княживший в Новгороде, отправился на Киев с войной. Святополк с дружиной вышел навстречу. Воины встали друг против друга на противоположных берегах Днепра. Святополк, не ожидая скорого нападения, всю ночь пировал, Ярослав же, воспользовавшись этим, на рассвете форсировал реку и атаковал противника. В результате, Святополк проиграл битву и сбежал в Польшу, к Болеславу Храброму, а Ярослав Мудрый сел княжить на киевский престол. Но ненадолго. Спустя некоторое время Святополк, при поддержке тестя, вновь выступил против брата. На этот раз их дружины сошлись на берегу Буга, и проиграл битву Ярослав, вынужденный после сражения вернуться в Новгород.  Святополк вновь занял киевский престол, но фактически правил Болеслав Храбрый. Святополк не смог смириться с этим. Его сторонники при каждом удобном случае стали убивать поляков, и Болеслав, поняв, что дело плохо, был вынужден бежать из Киева, прихватив, однако, с собой всю княжескую казну и сестер Ярослава. Святополк остался полноправным хозяином Киева. И вновь ненадолго. Вскоре его брат Ярослав, собрав варягов, пошел на Киев. В отсутствие поляков Святополк понимал, что проиграет, и поэтому не стал дожидаться дружин Ярослава, а предпочел сбежать к печенегам. Но им снова, уже в последний раз пришлось сойтись на поле брани. Собрав войско, Святополк двинулся на Киев. Бились рати на Альте, и Ярослав победил. А Святополк, не сумев пережить неудачу, вскоре сошел с ума. Летописец пишет, что слуги несли его на носилках с поля боя, а он постоянно твердил: «Бегите! Бегите! Гонятся за нами!», хотя уже давно никто за ним не гнался. Умер Святополк в Польше, всеми забытый. Всеволод I (1078-1093) Летописи характеризуют Всеволода I как доброго и справедливого правителя и пишут о нем так: сын Ярослава Мудрого управлял Киевом «как государь, имеющий в себе все добродетели, как-то: человеколюбие, разум, кротость, ласковость и милость». Единственное, что угнетало Всеволода, это «несогласие собственных удельных князей». Поначалу княжил он в Переяславле и был бит половцами, с которыми не сумел найти общего языка. В то время Киевом правил его старший брат Изяслав, и Всеволод поначалу с ним ладил. Однако поддался на уговоры другого своего брата, Святослава. Они вдвоем и выгнали Изяслава из Киева. Таковы были нравы той эпохи. Вскоре Святослав неожиданно умер, и Всеволод начал было править в Киеве, но что-то у него не получалось, и он добровольно уступил престол изгнанному старшему брату Изяславу. Однако после гибели Изяслава в одном из междоусобных сражений он вновь стал великим князем Киевским. Годы его правления омрачили нескончаемые междо Тэги: биографии, биографии., династии, знаменитые, интересное., история, история., киевская, киевские, князья, культура, люди, люди,, монархи, непознанное., правители, россии, россии., русские, русь, рюриковичи, судьбы, судьбы,, цари

Главная / Главные темы / Тэг «непознанный»

|

Категория «Музыка»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |