|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

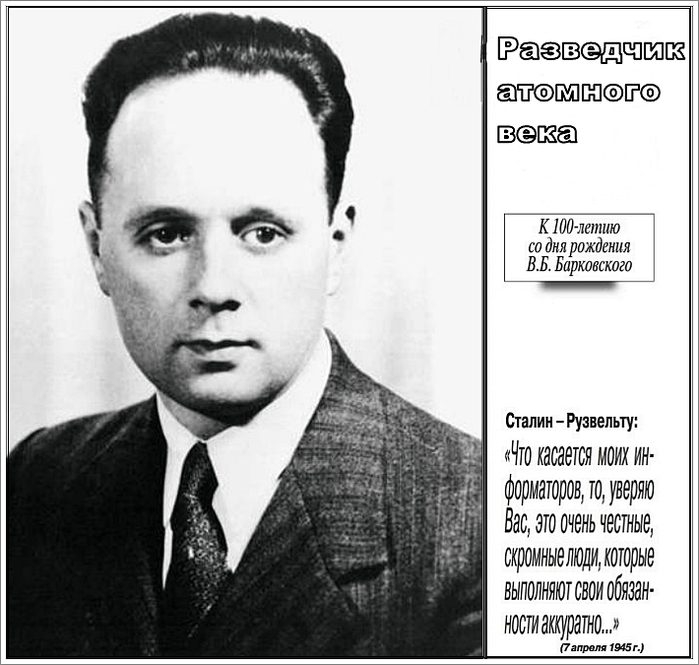

Разведчик атомного века2013-10-22 18:14:13... основными проблемами НТР называются атомная ... атомного оружия, НТР никогда не противопоставляла ... + развернуть текст сохранённая копия  В августе 1949 года в Стране Советов было успешно испытано «изделие С». Это событие имело свою предысторию, связанную с эффективной деятельностью советской научно-технической разведки. Непосредственным участником первых и последующих мероприятий по разработке атомной проблемы был полковник внешней разведки Владимир Борисович Барковский. Его имя стоит в одном ряду с именами таких легендарных разведчиков, как Рудольф Абель, Леонид Квасников, члены «Кембриджской пятёрки». Будущий Герой России, выдающийся разведчик 30-80-х годов прошлого столетия, один из руководителей научно-технической и внешней разведки, родился в русской чернозёмной полосе в городе Белгороде Курской губернии в 1913 году, 16 октября. После окончания средней школы с 1930 года работал слесарем на заводе и одновременно учился на вечернем рабфаке. Жизнь в рабочей среде для него была хорошей школой: вырабатывались уважение к труду, гордость своей профессией, дисциплина, осознание заинтересованности в добросовестном выполнении порученного дела. В 1934 году Владимир Борисович поступил в Московский станко-инструментальный институт. В студенческие годы активно занимался парашютным и планерным спортом по линии ОСОВИАХИМа в Московском студенческом аэроклубе. После его окончания был приписан как пилот запаса к истребительному полку ПВО Москвы. Страсть к небу он пронёс через всю жизнь, став неизменным участником соревнований по планеризму, а с возрастом – судьёй всесоюзной категории по этому виду спорта. Вспоминая те годы, Владимир Борисович подчёркивал: «Моему поколению молодёжи 30-х годов было нетрудно вписаться в круг требований, предъявлявшихся к разведчику, и найти своё место в разведке. К этому нас подводил сам образ жизни молодёжи тех лет… Страна стала походить на гигантскую стройку, а самоотверженный, напряжённый труд стал нормой жизни». Барковский ещё не окончил институт, как весной 1939 года по решению ЦК ВКП(б) был направлен на работу в органы госбезопасности и определён во внешнюю разведку. Так Владимир Борисович оказался в числе слушателей первых наборов в созданную за год до этого разведывательную Школу особого назначения. И узнал он об этом только в самой разведшколе. Как вспоминал Владимир Борисович, здесь ему сказали: «Отныне забудьте, что вы – инженер. Теперь вы только разведчик». «Моего согласия, – рассказывал он, – никто не спрашивал. Сказали – будешь разведчиком. Вот я и стал…». Но жизнь распорядилась так, что и инженером он тоже стал, когда начал работать по линии научно-технической разведки (НТР). Сокурсники его выпуска и других предвоенных наборов приняли на себя всю основную тяжесть работы в годы Великой Отечественной войны в десятках зарубежных резидентур и в тылу немецких войск: в подполье, спецпартизанских отрядах, разведывательно-диверсионных группах. В феврале 1941 года сотрудник внешней разведки Барковский прибыл в Лондон в качестве «разведчика общего профиля». Однако в силу базовой инженерной подготовки ему был выделен участок работы с учёными и техническими специалистами – их было более десяти. Но были и источники политической и военно-стратегической информации – они были крайне важны в условиях, когда угроза войны становилась для СССР неизбежной. И всё же профиль науки и техники в работе Барковского преобладал: он стал специализироваться на работе с теми источниками, которым было суждено положить практическое начало послевоенного направления во внешней разведке – научно-технического. Памятное воскресенье 22 июня, вспоминает Владимир Борисович, он встретил в загородной резиденции советского посольства, где подальше от немецких бомбёжек размещались семьи сотрудников. Известие о нападении Германии на Советский Союз прозвучало для разведчиков лондонской резидентуры приказом: немедленно приступить к выполнению того, что потребует Родина.  Об этом времени Владимир Борисович говорил так: «Трудовой темп возрос настолько, что сейчас не без удивления вспоминаешь, как только успевал справляться… Но все трудности оттеснялись на второй план сознанием огромной опасности, нависшей над нашей страной, страстным стремлением, хотя и вдали от Родины, встать на её защиту всеми доступными средствами». Энергичная, импульсивная, но строго организованная натура Барковского, получившая жизненную закалку на заводе и рабфаке, в институте и аэроклубе, в разведшколе и центральном аппарате разведки, смогла быстро приспособиться к выполнению разведзадач в условиях военного времени. В среде ценных источников информации по линии НТР Барковский работал с докторами наук и квалифицированными инженерами по авиации, военной электронике, химии и атомной проблематике. В результате уже в первый год войны удалось получить немало важной информации: о конструктивных особенностях первых образцов английской радиолокационной аппаратуры, о цветных металлах, их сплавах и заменителях, о магнитной защите морских судов, а также по вопросам радиосвязи и о радиомаяках-целеуказателях для бомбардировочной авиации. Особое внимание Барковского было уделено атомной проблематике. Один из источников регулярно передавал разведке материалы, которые англичане получали от американцев до самого конца войны, причём главным образом по вопросам металлургии урана-235 и плутония. Расширение заданий по линии НТР вызвало острую необходимость в пополнении сети источников информации. Встал вопрос о выходе на них с помощью наводчиков, имеющих связи среди учёных и специалистов. Так, среди полезных источников у Барковского появился англичанин, имевший выход на централизованный учёт научных работников Британии.  По воспоминаниям Владимира Борисовича, ценные источники в этой стране среди специалистов привлекались к работе с разведкой в основном на идейной основе, прежде всего это были антифашистские настроения. Разработка таких потенциальных источников проводилась в ускоренном режиме, фактически в форме прямого предложения. Это было связано с острой нехваткой времени у сотрудников резидентуры. Процессу привлечения к работе с советской разведкой способствовала, конечно, обстановка военного противостояния между Британией и Германией. Работать нашим разведчикам приходилось в условиях непрерывных бомбардировок Лондона, поэтому угроза со стороны нацистской Германии была для настроенных антифашистски англичан вполне реальна… Лишь в 1946 году Барковский возвратился на Родину. В центральном аппарате разведки он занимал руководящие должности, выезжал в командировки в США и страны Западной Европы. За годы работы за рубежом и в Центре Барковский прошёл путь от рядового разведчика и резидента до руководителя крупного подразделения – американского отдела. Работая по линии НТР за рубежом и в Центре, Барковский курировал знакомую ему проблематику по ядерной энергетике, в частности длительное время возглавлял группу сотрудников этого направления в нью-йоркской резидентуре. В кабинете истории внешней разведки в её штаб-квартире в Ясенево есть стенд с портретами соратников Барковского – Квасникова Леонида Романовича, Феклисова Александра Семёновича, Яцкова Анатолия Антоновича и самого Владимира Борисовича. Он сообщает посетителям кабинета, что научно-техническая разведка – одно из главных направлений в деятельности советской внешней разведки. На стенде основными проблемами НТР называются атомная энергетика и атомное оружие (операция «Энормоз»), радиотехника и радиоэлектроника («Радуга»), авиационная и ракетная техника («Воздух»). Ко всем этим операциям с начала 1940-х по 1960-е годы имел отношение Барковский.  Полученная лично Барковским и разведчиками руководимых им коллективов за рубежом и в Центре информация позволила не только усилить военный потенциал советской державы с помощью созданного атомного оружия, но и продвинуть атом в мирную жизнь. Ибо в 1954 году в СССР впервые в мире была запущена в эксплуатацию атомная электростанция. А уже к концу 1940-х годов стали доступны нашей армии, авиации и флоту радиолокационные системы. Реактивный истребитель МИГ-15 к этому времени встал на вооружение и в 1950 году завоевал господство в воздухе над американскими «сейбрами» во время корейской войны. 29 августа 1949 года стало днём рождения советской атомной бомбы. Именно в этот день Соединённые Штаты лишились монополии на ядерное оружие. К этому времени в американских военных планах намечалось ядерное нападение на СССР с датой 1 января 1950 года. Срыву этих планов предшествовала блестяще проведённая советской разведкой (госбезопасности и военной) операция по проникновению в американский «Манхэттенский проект», самой оберегаемой в Америке тайны. Это был триумф советских разведчиков, среди которых – Владимир Борисович Барковский. * * * Несколько поколений физиков-ядерщиков отмечали вместе с разведчиками пятидесятилетие первого взрыва отечественной атомной бомбы. Знающий не понаслышке, что такое ядерный взрыв, академик Евгений Велихов так определил государственную значимость этого события: «Мы благодаря работе над ядерным оружием сумели развить нашу науку, сделать её достижения конкурентоспособными на мировом рынке. Без атомной бомбы мы были бы второстепенной державой». Сам же Владимир Борисович, занимая активную позицию в продвижении мнения об эффективности деятельности НТР в интересах государства, многие годы публиковал статьи в специальной и открытой печати, выступал с лекциями в различных ведомствах, участвовал в симпозиумах и давал интервью прессе и на телевидении. Чаще всего вопрос касался вклада разведки в создание в СССР собственного ядерного оружия. Вот как определяет Владимир Борисович место разведки в этом процессе: «Разведка давала ценную сверхсекретную информацию, а наши учёные работали над проблемой. Каждый занимался своим делом. Но самая достоверная и перспективная научно-техническая информация становится полезной только тогда, когда попадает на благоприятную почву, когда понимается её значение. Так случилось и с информацией об атомном оружии». Это действительно так. Как признавал академик И.В. Курчатов, «вклад разведки неоспорим, многих тупиков и ошибок удалось избежать», академик А.Ф. Иоффе, в свою очередь, отмечал: «Я не встречал ни одного ложного указания». Рассказывая о послевоенных годах работы нашей разведки над проблемой ядерной энергетики, Владимир Борисович в своих выступлениях также подчёркивал, что «в 50-е годы была получена информация о мощных энергетических реакторах и реакторах для подводных лодок». Государственный образ мышления Барковского сказывается и в таком заявлении: «Реально оценивая вклад разведчиков в создание отечественного атомного оружия, НТР никогда не противопоставляла себя достижениям отечественных физиков, конструкторов и производственников, ибо разведчики не занимались расчётами, не проводили экспериментов, не вдавались в детали конструкции атомной бомбы». * * * «Боец невидимого фронта» Владимир Борисович Барковский в середине ХХ столетия являлся одним из активных руководящих работников важнейшего направления современной разведывательной деятельности, именуемым научно-технической разведкой. Многие десятилетия за рубежом, в штаб-квартире внешней разведки и на преподавательском поприще в стенах кузницы кадров разведки он рассматривал её деятельность как особое социальное явление, глубоко коренящееся в потребностях обеспечения национальной безопасности и геополитических интересов нашей Родины. Ещё в 1949 году Барковский начал читать лекции в ВРШ – Высшей разведывательной школе, в 1954–1956 годах работал там на кафедре разведки в качестве заместителя начальника, коим был другой выдающийся разведчик – Иван Иванович Агаянц. После работы за рубежом и в центральном аппарате НТР он перешёл в 1969 году на работу в Краснознамённый институт. И снова на кафедру разведки, где до ухода в отставку в 1984 году трудился в должности профессора. Учебные, научные и публицистические работы Барковского представляют собой богатое наследие в виде лекций, практических пособий, учебников, методических материалов, монографий, диссертации и статей в спецсборниках, а после ухода в отставку – в отрытой печати. Его перу принадлежит даже работа по этике разведывательной деятельности. За 1949–2000 годы Владимир Борисович подготовил более 50 работ общим объёмом свыше 3.000 страниц. Активной научной работой Барковский начал заниматься после прихода в Краснознамённый институт – учебное заведение по подготовке кадров разведки. Но кроме теории и практики разведывательной деятельности, он остался неизменным и талантливым летописцем истории научно-технической разведки. Его глубоко обоснованные работы в этой области и сегодня оцениваются как примеры впечатляющих достижений в одном из разделов социальной истории отечественной науки и техники. Кредо разведчика, учёного и гражданина Барковского в оценке государственной значимости разведки предельно ясно: «Разведка нужна, чтобы руководство страны чётко знало планы и замыслы противоположной стороны… Ибо разведка имеет не постоянного противника, а постоянный интерес». Удовлетворению этого «постоянного интереса» Владимир Борисович отдал шесть десятков лет. Находясь в отставке, не устранился от работы, а принимал посильное участие в воспитании молодого поколения разведчиков, занимался исследовательской и публицистической деятельностью. Всю свою жизнь разведчик и ветеран госбезопасности Барковский исповедовал одну главную заповедь – верность Родине. Он оставил нам завет: «По моему глубокому убеждению, разведчику должны быть в полной мере присущи такие черты, как патриотизм, преданность делу, которому служишь, порядочность, полное подчинение интересам службы». Ветеран Барковский собрал обширный материал об истории научно-технической разведки – русской, советской, российской. Он стал членом авторского коллектива фундаментального шеститомника «Очерки истории российской разведки» и с момента создания – членом региональной общественной организации «Ветераны внешней разведки».  Поэтому глубоко обоснованно решение учёного совета Академии внешней разведки от 20 марта 2001 года: «За внесение большого вклада в дело обеспечения безопасности нашей страны и активное участие в подготовке разведывательных кадров полковнику в отставке Барковскому Владимиру Борисовичу присвоено звание «Почётный профессор Академии внешней разведки». За достигнутые высокие результаты в деле обеспечения государственной безопасности нашего Отечества шестидесятилетний путь Владимира Борисовича Барковского в разведке отмечен государственными наградами. В военные и послевоенные годы он был удостоен ордена Красного Знамени, трёх орденов Трудового Красного Знамени, орденов Отечественной войны, Красной Звезды, «Знак Почёта» и многими медалями. Владимир Борисович – почётный сотрудник органов госбезопасности и награждён знаком «За службу разведке». 15 июня 1996 года Указом Президента Российской Федерации за выдающийся вклад в обеспечение государственной безопасности Отечества звание Героя России было присвоено сразу пятерым ветеранам Службы внешней разведки. Среди них полковник Барковский. Эта статья была подготовлена мной к его 90-летию. В феврале 2003 года Владимир Борисович прочитал её. Я рассчитывал опубликовать материал к его юбилею. Увы, талантливый и мужественный разведчик не дожил до него менее трёх месяцев и ушёл от нас 21 июля 2003 года… «Красная звезда» Анатолий МАКСИМОВ, капитан 1 ранга в отставке,  ertata Тэги: атомной, биографии, биографии., бомбы, в.б.барковский, интересное., история, история., люди, люди,, манхэттенский, назад, наука, непознанное., новости., нтр, организации., проект, разведка, разведки, российской, свр, события., создание, спецслужбы, спецслужбы., ссср, ссср., судьбы, судьбы,, тайные, техника. Либеральный фанатизм: Егор Гайдар ушел из жизни, но «гайдаризм» остался2013-02-23 01:01:15... научно-техническая революция (НТР) развивается волнообразно с ... то же время НТР в передовых странах ... + развернуть текст сохранённая копия stoletie.ru/vzglyad/liberal...zm_107.htm Э.В.:Без комментов: 1)"Если за первые 20 лет реформ Китай осуществил индустриализацию страны и увеличил ВВП в 7 раз, то в России за те же 20 лет произошла деиндустриализация и по важнейшим показателям экономического и научно-технического развития мы откатились далеко назад"; 2)"В результате российская экономика потеряла за 90-е годы больше, чем за время Второй мировой войны". Читаем текст и размышляем... Егор Гайдар ушел из жизни, но «гайдаризм» остался Гайдаровский форум- 2013 «Россия и мир: вызовы интеграции» то ли совпал, то ли специально был приурочен к дате начала радикально-либеральных реформ в России. И как это уже почти стало правилом, соратники Егора Гайдара и сторонники радикально-либеральных реформ получают широкий доступ к СМИ, чтобы донести до российского зрителя и слушателя «подлинную правду» о выдающемся нашем Егоре Тимуровиче Гайдаре и о его талантливых соратниках (А. Чубайс и Ко), якобы спасших страну от голода и гражданской войны. В либеральном российском сообществе «гайдаризм» оказался «живее всех живых». Ближайший соратник Гайдара Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), в выступлении по ТВ сказал, что на Гайдаровском форуме собираются близкие по воззрениям видные люди: одни из них от нас уходят в правительстве, а другие из правительства к нам возвращаются. А бывший министр экономики начала 90-х и нынешний научный руководитель Национального исследовательского университета - Высшая школа экономики (НИУ- ВШЭ), он же президент фонда «Либеральная миссия» профессор Евгений Ясин, тоже выступая по ТВ, из всех выдающихся реформаторов новейшего времени на первое место поставил Е. Гайдара и идеологию радикально-либеральных реформ 90-х, то есть, условно говоря, «гайдаризм». Инициированную Дэн Сяопином модель реформ он охарактеризовал как НЭП, в то время как перед командой Гайдара стояла-де задача, решение которой во много раз было сложнее. И едва ли не все наши либералы акцентируют то, что якобы другой альтернативы, кроме «шоковых реформ», у новой России не было. Допустим, господа, вы правы, «гайдаризм» был вершиной экономической мысли, а «дэн-сяопинизм» - копией нашего НЭПа. Только как вы может объяснить тот факт, что две великие державы, Россия и Китай, имевшие немало сходного в своей недавней истории и вступившие на путь реформ с небольшим временным разрывом, показали такие разные результаты? Если за первые 20 лет реформ Китай осуществил индустриализацию страны и увеличил ВВП в 7 раз, то в России за те же 20 лет произошла деиндустриализация и по важнейшим показателям экономического и научно-технического развития мы откатились далеко назад. Это притом что у России экономический и научно-технический потенциал был в три-четыре раза мощнее, чем у Китая, который, по словам Дэн Сяопина, в 1980 году имел всего 250 долларов дохода на душу населения. Так в чем же причина такого редкого в мире феномена, чтобы страна в мирное время понесла такие страшные потери?

«Настоящая причина одна, - говорит член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг, – инфантильно-провинциальная философия рыночного фундаментализма, овладевшая властными российскими кругами, твердо усвоившими одно: рынок сам все отрегулирует. Он и отрегулировал: все, что не обещало немедленного обогащения, оказалось закрыто или заброшено». Со своей стороны, не требующий представления Евгений Примаков напоминает: либералами «отвергалось буквально все - не только то, что подлежало отторжению, но и целый ряд механизмов для научно-технических и экономических достижений, позволивших мобилизовать ресурсы для решения задач модернизации. В начале 90-х годов псевдолибералы призывали государство вообще уйти из экономической жизни. Это привело к тому, что появилась группа лиц, присвоивших при антинародной приватизации природные богатства страны, ее экономический потенциал и претендовавших на власть в России. В результате российская экономика потеряла за 90-е годы больше, чем за время Второй мировой войны». Либералы хотят «осадить» президента? Действительно, многие из нас наверняка заметили, что в последнее время либералы, а точнее, псевдолибералы, резко активизировали свою деятельность, не останавливаясь даже перед критикой политики президента Владимира Путина. Они оспаривают целесообразность увеличения расходов на модернизацию армии, на социальную защиту граждан и т.д. Вот, например, что заявил вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович на инвестиционном форуме «Россия зовет!» в ответ на суровое предупреждение президента В. Путина правительству, что взятые им перед народом социальные обязательства надо выполнять: «Мы не можем себе позволить одновременно иметь очень высокий уровень социальной защиты в системе, построенной на патерналистских принципах, одновременно очень большую армию и одновременно очень большой объем госсобственности, но еще и заодно очень низкие цены на энергоносители внутри страны…. Выберите что-нибудь одно, максимум два». И наверняка резкое недовольство либералов вызвало назначение президентом Путиным своим экономическим советником известного в России и мире крупного экономиста академика РАН Сергея Глазьева. Резкого противника «гайдаризма», хорошо знающего изнутри российских радикал-реформаторов (поскольку работал в правительстве Гайдара и вышел из него, как только увидел антинародную направленность его деятельности). Так, в статье под названием «20 потерянных лет. Памяти академика Д.С. Львова» Глазьев писал: «Забавно видеть главного разрушителя отечественной промышленности и энергетики (т.е. А. Чубайса.- А.К.) в роли ведущего нанотехнолога. Или виновника банкротства государственной финансовой системы (т.е. С. Кириенко. - А.К.) на посту главного ядерщика страны.... Если бы не китайское экономическое чудо, - продолжает С. Глазьев, - наивным людям можно было бесконечно «вешать на уши лапшу» о безальтернативности нынешней экономической катастрофы в России. Но китайские реформы почти в точности соответствовали рекомендациям российских академиков. Там тщательно изучали не только причины провалов СССР и СНГ, но и работы российских ученых, которые были частыми гостями в китайских научных институтах и коридорах власти. В Пекине к ним относились куда с большим вниманием, чем в Москве… Примитивные постулаты Вашингтонского консенсуса: либерализация, приватизация, стабилизация путем жесткого административного ограничения денежной массы, - стали «символом веры» российских реформаторов... Пора признать очевидное – проводившаяся все постсоветские годы политика реформ основывалась на утопических идеях рыночного фундаментализма, который по своей сути не что иное, как наукообразная религия, современный культ Золотого тельца». Надо думать, что и президент Путин, и его администрация во главе с Сергеем Ивановым хорошо знакомы с позицией академика Глазьева в отношении тех, кто многие годы составлял для правительства программы. (Мне припоминаются слова С. Иванова, который как-то сказал, что только «демшиза» может думать, что кто-то за нас будет модернизировать экономику и развивать технологии.) И кому нужна псевдолиберальная казуистика?!

На деле близкие рыночному фундаментализму наши либеральные экономисты чаще всего приносили скорее вред государству, чем ему помогали. Известно, что прогноз развития страны до 2020 года, названный «Стратегией -2020», готовился в Минэкономразвития либеральными экономистами. Поразительно, но факт: академические ученые участия в этом не принимали. А ведь среди них есть крупные специалисты по переходному периоду, которые, в отличие от ориентирующихся на Запад либеральных экономистов, изучали и изучают «живой опыт» преобразований в таких успешных странах Востока, как Южная Корея, Тайвань, Сингапур, тот же Китай. Это, например, ученый с мировым именем академик РАН и член Европейской академии Виктор Полтерович. Да тот же Р. Гринберг, который не устает доказывать либералам, что на почву России, тем более переходного периода, нельзя пересадить давно сформировавшуюся на Западе структуру экономики, которая к тому же, как показал кризис, сама нуждается в перестройке. И какой же прогноз развития страны давали либералы? Приведу некоторые выдержки из их расчетов. К 2020 году производительность труда должна вырасти в четыре раза, доля инновационных предприятий составить 40-50%, инновационной продукции – 25-35%, расходы федерального бюджета на НИОКР – 2,5-3%, удельный вес инновационной продукции в экономике – 35% против 0,5% в 2008 году. Но уже к 2012 году ВВП должен увеличиться на 37-38 %, производительность труда - на 40 - 41 %, энергоемкость ВВП снизиться на 17-19 %, реальные доходы населения увеличиться на 53-54 %, инвестиции в основной капитал - на 80-85 % и т. д. и т.п. Но мировой кризис все расставил по местам. Если переиначить слова гоголевского Тараса Бульбы, то либералы родили утопичный прогноз развития России, они же его, нет, «не убили», а корректировали под руководством Владимира Мау и Евгения Ясина. Доктор физико-математических и политических наук, политик и в прошлом государственный деятель Сергей Сулакшин свидетельствует: «Мне довелось работать в одной из экспертных групп, и схема была такова: восседают В.А. Мау и Е.Г. Ясин и обобщают итоги заседания (я цитирую): «Ну что, поговорили очень интересно, но в итоговом документе будет это, это и это». Получился документ имени трех человек: Мау, Ясина и Кузьминова (ректора НИУ-ВШЭ. – А.К). Он скорее вненаучный, контрнаучный, псевдонаучный, какой угодно, но к науке имеет отношение отдаленное и не выдерживает никакой критики». И чем же не угодили Сулакшину главные российские либералы? Ведь они рисуют блестящее будущее нашей страны. Так, они обещают, что «экономика ближайшего будущего будет постиндустриальной, в ее основе — сервисные отрасли, ориентированные на развитие человеческого капитала: образование, медицина, информационные технологии, медиа, дизайн… В основе предложений Стратегии-2020 в социальной сфере — стремление восстановить и закрепить сравнительные преимущества страны в сфере образования, культуры, медицины». Но идем дальше. «Ключевой особенностью новой социальной политики является опора на самодеятельность профессиональных сообществ. Сообщества профессионалов творческого труда - инженеров, ученых, учителей, врачей, юристов – выступают гарантом качества социальных и государственных услуг, профессионального уровня в самых разных отраслях экономики». «В 2015-2020 гг. акцент рекомендуется перенести на опережающее развитие конкурентоспособных на мировой арене направлений фундаментальных и поисковых исследований современных форм организации ИР, инфраструктуры науки на прорывных направлениях». Мне довелось работать в научном журнале и принимать участие в обсуждении на редколлегии готовящихся к печати статей, и когда главный редактор, академик, встречал в статье какую-нибудь абракадабру, он поднимал руки кверху и говорил: «Ведь я не самый отсталый человек в стране, но, убей меня бог, ничего не понимаю, что хочет сказать автор». В самом деле, работающий в России (в недавнем прошлом директор Института теоретической физики) и читающий лекции в Аризонском университете (США) академик РАН Владимир Захаров говорит, что бюджет Российской Академии Наук как главного научно-исследовательского центра страны со всеми ее двумястами институтами, архивами и библиотеками равен бюджету одного хорошего американского университета. Со своей стороны, директор Института США и Канады РАН академик РАН Сергей Рогов приводит данные о доле расходов на НИОКР (научные исследования и опытно-конструкторские разработки) разных стран в общемировых расходах. Она составляет в США 35%, в Японии -12,6, в Китае – 11,1, а в России – 2%, что меньше, чем в Индии – (2,5%). Так откуда же взяться достижениям в «прикладных и фундаментальных исследованиях», «прорывным направлениям в науке» и тем более «опережающему развитию» фундаментальных и поисковых исследований на мировой арене?! А вот следующий пассаж мне вполне понятен: «Принципиальным условием политики, нацеленной на обеспечение устойчивого экономического роста, является отказ от попыток регулирования рынка труда (в частности, с помощью формальных и неформальных препятствий сокращения занятости»). То есть надо дать полное право нанимателю в любой момент выбросить работника на улицу без всяких объяснений. Только это отнюдь не случайный эпизод в их творении. Многие либеральные экономисты уже давно ставят вопрос о том, что ради увеличения доли накопления надо урезать социальные расходы. Это от них исходит идея «самофинансирования науки» (что, прошу прощения, есть затмение разума, если речь идет о фундаментальной науке, открытия в которой щедро окупаются, но порой через столетия), о снижении расходов на образование, здравоохранение и т.д. Пока В. Путину удается пресекать самые одиозные требования либералов. Но заметим, никогда они, либералы, не требуют лишить сверхприбылей выросших на народном достоянии олигархов. Напротив, даже гордятся тем, что это именно они настояли на введении одинакового 13-процентного подоходного налога на богатых и бедных, чего нет ни в одной нормальной стране. Не требуют наши либералы и урезания доли нефтяной ренты, идущей в карманы богачей. А как утверждает экономист и писатель, директор Института Европы РАН академик РАН Николай Шмелев (кстати, автор романа-бестселлера «Пашков дом»), «от конечной продажной цены добытой нефти король Сауд (т.е. государство) получает 90%, добывающим компаниям идут лишь остальные 10%, и они счастливы. В Норвегии государству идут 80%, компаниям – 20%, и они тоже счастливы. У нас же это соотношение, хотя и колеблется, но все время, похоже, имеет тенденцию к смещению в пользу компаний». Вот откуда у нас больше долларовых миллиардеров, чем в самых богатых странах, кроме США, но и самый большой разрыв между богатыми и бедными, составляющий по официальным оценкам 1:25. Поэтому, очевидно, прав Шмелев, когда говорит, что «среди развитых государств мира Россия – самое социально несправедливое государство…».

Нам нужны не утопии, а поиски ответов на серьезные вызовы глобализации И академические ученые (академик РАН Александр Дынкин и др.), и ученые либеральной школы (В. Мау) считают, что Россия в своем экономическом и научно-техническом развитии отстает от передовых стран на 40-50 лет. И что это для нас значит? Еще в далекие 20-е годы наш талантливый, если не сказать, гениальный, соотечественник экономист Николай Кондратьев открыл закон «длинных волн». То есть он доказал, что научно-техническая революция (НТР) развивается волнообразно с циклами примерно 45-50 лет, что и дало ему возможность точно предсказать начало мирового кризиса в 1929 году. (На этом же направлении работал и выдающийся австрийский ученый Йозеф Шумпетер.) Если коротко, то в развитии экономик передовых стран наступает период, когда производство товаров и услуг на старых технологиях до предела насыщает рынок, а их производство на новых технологиях еще только начинается, и в этом промежутке как раз может и начаться системный экономический кризис. В мировой науке утвердилось деление научно-технического прогресса на технологические уклады (или революции, волны). Россия в основном развивается в рамках четвертого уклада (производство автомашин, самолетов, тракторов, вооружений, товаров широкого потребления, использования нефти, газа, атомной энергии и т.д.) и в очень малой степени в рамках пятого уклада (развитие микроэлектроники, информатики, генной инженерии, новых видов энергии, материалов и др.) В то же время НТР в передовых странах уже начала переход в шестой уклад (развитие робототехники, биотехнологий, основанных на достижении молекулярной биотехнологии и генной инженерии, нанотехнологий, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей и т.д.) В этих условиях нам трудно выйти на мировой рынок с какими-то новым продуктом, кроме сырья, и даже трудно добиться его конкурентоспособности в собственной стране после ее вступления в ВТО. Продукцией пятого уклада и так забиты склады развитых стран (притом что резко усилилась в мире конкуренция в годы кризиса), а товары шестого уклада мы не способны производить. Но послушаем, что говорит Н. Шмелев: «Что нас может ожидать в ближайшие 15-20 лет? Без резкого, принципиального изменения отношения к науке, равносильного тому, которое произошло в Советском Союзе практически сразу после Второй мировой войны, без восстановления социального статуса науки, образования, ученых и преподавателей отставание России и постепенный переход ее на обочину мирового развития неизбежны. Уже нанесенный за последние 20 лет ущерб этой сфере в России вряд ли может быть компенсирован раньше, чем через два-три поколения. Соответственно даже в лучшем случае на этот срок может отложиться и возвращение России в ранг ведущих научных держав мира». Печально, однако… Но реальную действительность нельзя подменять утопиями и даже искренним желанием выдавать желаемое за действительное в интересах поднятия настроения народа, к чему нередко прибегают политики. Совсем недавно свою «пятилетку» развития России озвучил и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Серьезные экономисты и специалисты почти в один голос отметили: цели благие, а как их достичь, не говорится. Это общая черта наших планов последнего двадцатилетия, которые редко когда выполняются. И хотя это отдельная и сложная тема, я очень кратко обозначу свое понимание действий в нашей нынешней ситуации. Во-первых, нам надо на время отложить идею создания инновационной экономики – она невыполнима. Во-вторых, надо решительно отказаться от имиджевых и, с моей точки зрения, плохо продуманных других проектов (вроде «Сколково» или создание НИУ на острове Русский), которые требуют от государства колоссальных средств, но не дадут желаемых результатов. В-третьих, надо все силы бросить на то, чтобы обеспечить жизнедеятельность государства и в условиях резкого падения доходов от экспорта нефти и газа. А это прежде всего сельское хозяйство, жизненно необходимые производства и транспорт. Понимая при этом, что наш аграрный сектор не может конкурировать с аграрным сектором США и Евросоюза, в который, по расчетам Р. Гринберга, на единицу продукции вкладывается в 40 раз больше, чем в России. С учетом этого надо было бы продумать идею подключения крупных западных сельхозпроизводителей вместе с российской стороной ввести в оборот заброшенные десятки миллионов гектаров земли. И наши многие производства с учетом российского климата и огромной территории тоже никогда не будут конкурентоспособными на мировом уровне. Что надо? Государство должно научиться их поддерживать и в условиях нашего присоединения к ВТО. В-четвертых, нам нельзя потерять наш Восток, оставляя практически заброшенными огромные территории, но своими силами, что бы там ни говорили «ура-патриоты», его не возродить. Надо создавать крупные проекты и к их реализации привлекать китайцев и корейцев. И последнее. По моему глубокому убеждению, надо рассматривать как ничтожные любые планы и программы, которые в принципе отрицают индикативное (но не директивное, как было в СССР) планирование, промышленную политику и роль государства как инвестора. Алексей Кива 20.02.2013 | 16:44 Специально для Столетия

Тэги: <<гайдаризм>>, <<дэн-сяопинизм>>, гайдар, егор, китай, любознательный, наука, нтр, политика(видео, реформа, россия, россия,ссср,русский, ссылка, тексты), технология,естествознание, экономика, язык

Главная / Главные темы / Тэг «нтр»

|

Категория «Телевидение»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |