|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

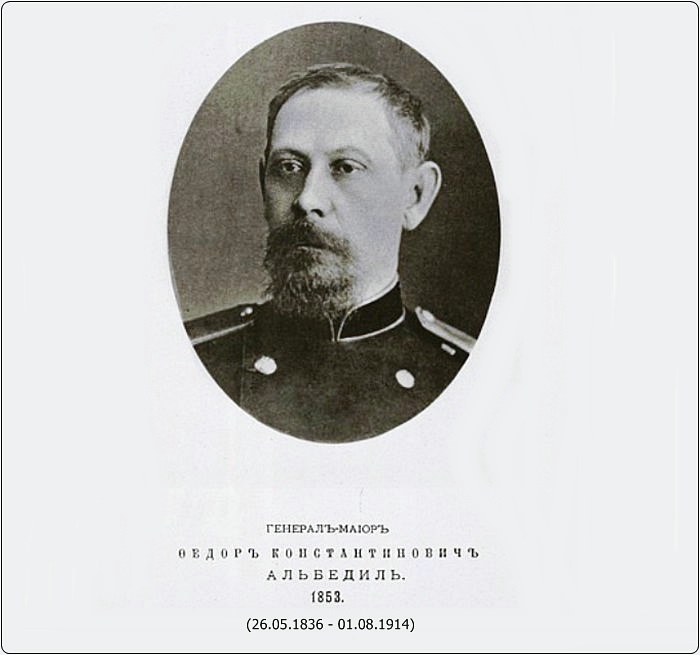

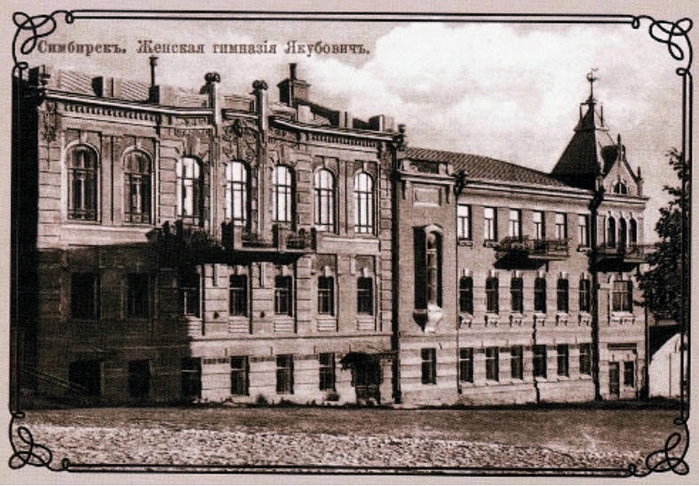

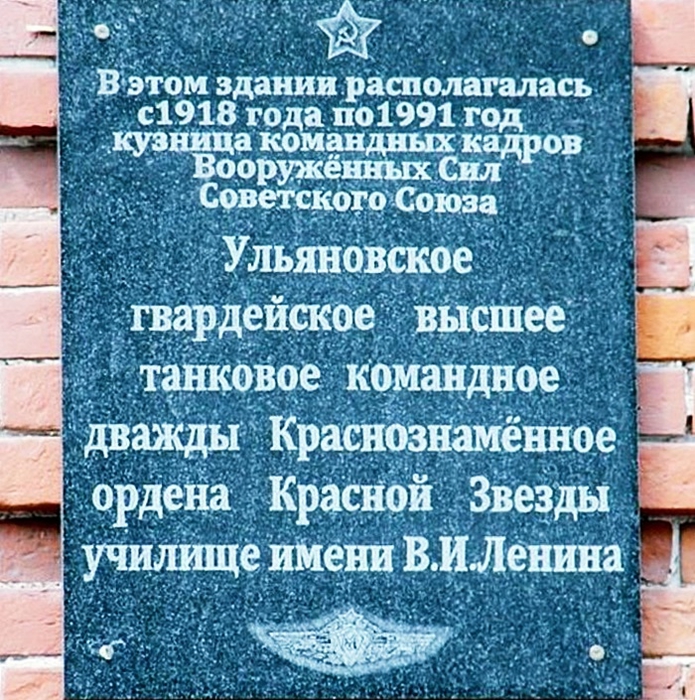

Наука побеждать: Троицкий - Краснознаменный - Суворовский.2016-05-21 14:42:26 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия 21 августа 1943 года приказом Верховного Главнокомандующего были созданы суворовские училища по образцу кадетских корпусов Русской армии. 10 июля 1873 года Приказом Императора по Военному ведомству было подписано «открыть две военных гимназии - одна в Петербурге, другая в Симбирске, каждая по 300 человек». Так начинался Симбирский кадетский корпус. 45 лет педагогической деятельности, 42 выпуска и заметный след в культуре и архитектурном облике Симбирска - таково его историческое наследие. Даты и адреса Первый адрес учебного здания - Дом городского общества на Спасской, где размещались Городская дума и городская управа. Под учебные классы отдали весь второй этаж здания. Ныне здесь музыкальное училище (с 1958 года). Пансион на 70 человек был в соседнем доме, принадлежавшем наследнице Петра и Николая Языковых, арендатор сдавал его под гостиницу «Языковские (Карташовские) номера». Ныне в историческом здании на Спасской Литературный музей «Дом Языковых». 28 июня 1875 года. Военный совет утвердил строительство здания военной гимназии. Выстроенное военным инженером Залесским с применением самых прогрессивных по тем временам технологий (собственная электростанция, водяное отопление, искусственная вентиляция), оно остается и сегодня одним из лучших в городе. Совершенное здание с прекрасными учебными кабинетами, гимнастическим залом и военно-учебный городок при нем с плацем и хозяйственными постройками были созданы всего за два года. 9 октября 1877 года оно было торжественно передано гимназии. В этом же году состоялся первый выпуск воспитанников, окончивших ее полный курс.  22 июля 1882 года. Симбирская военная гимназия преобразована в Симбирский кадетский корпус. По штату насчитывалось 425 кадет, распределенных по трем ротам. 1898 год. Симбирску 250 лет. Симбирскому кадетскому - 25. Он прочно занял достойное место в общественной жизни губернии. За четверть века в корпус поступило 1795 воспитанников. Полный курс окончили 760 кадет. Имена и судьбы Симбирский кадетский создавали и пестовали выдающиеся педагоги, их опыт патриотического воспитания актуален и сегодня. Подробную летопись жизни корпуса за 25 лет составил преподаватель словесности А.С. Рязанов. Федор Константинович Альбедиль (26.05.836 - 1.08.1914). Это первый директор Симбирской военной гимназии (с 8 августа 1873 года по 17 мая 1878-го). Образование получил в Дворянском полку и Михайловской артиллерийской академии. Автор многих статей в «Педагогическом сборнике», состоял в «Кружке поощрения молодых русских художников». Кавалер многих наград. Службу завершил в чине генерала для особых поручений при Главном управлении военно-учебных заведений. Отец шестерых детей.  Якубовичи. Семья выдающихся педагогов, в значительной степени определявшая уровень образовательной деятельности губернии. 17 мая 1878 года Николай Андреевич Якубович сменил Альбедиля на посту директора Симбирской военной гимназии. Именно он осуществил преобразование гимназии в Симбирский кадетский корпус, директором которого служил до 1903 года. Многолетний опыт воспитателя обобщен им в труде «Летопись и мысли старого педагога». Это - классика отечественного военно-патриотического воспитания, подкрепленный личной практикой научный труд тонкого психолога.  15 декабря 1903 года он простился с сослуживцами и воспитанниками. «Покинув Симбирск, я поселился у себя в имении Тамбовской губернии, отдаваясь воспоминаниям о дорогом мне корпусе». Провожали любимого педагога трогательно и торжественно. В приказе об отставке благодарный отзыв Великого Князя Константина Константиновича о «самоотверженной и примерной службе опытного и сердечно преданного своему делу руководителя и воспитателя юношества». 6 октября 1914 года в Петрограде был опубликован некролог: «3 октября с.г. в городе Усмани Тамбовской губернии скончался один из видных педагогов отставной генерал-лейтенант Н.А. Якубович… в своей многолетней педагогической работе Н.А. именно старался «овладеть душой» своих питомцев, именно «отдал им свою душу» и именно вложил в сердце многих из них «идеал светлой личности». Мир его праху!» Служба Якубовичей в Симбирске не закончилась с выходом главы семьи в отставку. В списке офицерских чинов на 1 января 1909 года среди офицеров-воспитателей корпуса значится капитан Сергей Викторович Якубович. В семье генерала было четверо детей: сын Владимир, дочери Таисия, Елизавета, Мария. Владимир - офицер, женат на правнучке симбирского губернатора княжне Хованской, в семье было четверо детей. Мария вышла замуж за преподавателя Симбирского кадетского корпуса Петра Зубова, который вскоре был переведен и получил роту в 1-м Петербургском кадетском корпусе.  Ныне администрация Ленинского района Ульяновска Таисия в год 250-летия Симбирска открыла первую в городе частную женскую гимназию, ни в чем не уступавшую Мариинской. Елизавета, в замужестве баронесса Пфейлитцер фон Франк, преподавала в этой гимназии рисование и рукоделие. Гимназия проработала 20 лет. Последним учебным годом для Кадетского корпуса и гимназии Якубович стал 1918-й. О судьбе Таисии Николаевны долго ничего не было известно. Сегодня мы впервые публикуем фотографию и называем даты жизни - 1867-1920 годы. 8 февраля 1920 года в Томске умер Владимир. Скорее всего, брат и сестра уходили с Белой Армией и погибли.  Под красным знаменем События 1917 года и Гражданская война уничтожили Кадетский корпус. Троицкий переулок переименован в Краснознаменный. Но история распорядилась так, что Симбирский кадетский выстроен на месте, навсегда освященном пребыванием Великого Суворова в год его неустанных трудов по укреплению государственности в разоренном пугачевским бунтом крае. Наука побеждать, люди чести и доблести необходимы при любом строе. 25 декабря 1918 года в бывшем Кадетском корпусе начали работу курсы пехотных командиров. В 1921 году они преобразованы в 12-ю Симбирскую школу комсостава, в 1932-м школа стала бронетанковой, через четыре года получила статус училища, а с 1966 года оно стало Ульяновским высшим гвардейским командным дважды Краснознаменным ордена Красной Звезды училищем. 151 выпуск сделало училище. Среди 25 тысяч выпускников 87 Героев Советского Союза и Героев России.    В 1991 году танковое училище было преобразовано в Суворовское училище ВДВ с правом наследования боевых наград и почетных наименований. Педагогические традиции Русской армии снова стали особо востребованными. Начали с отдания долга Суворову. В 2007 году установили бюст на территории училища, а 24 ноября 2011 года - памятник на Спасской с девизом «Доброе имя мое в славе моего Отечества».      Вектор поиска «Летопись» педагога Якубовича заканчивается словами: «С гордостью и сердечным восторгом встречаю я всякое хорошее известие о корпусе и моих бывших питомцах. Великую радость испытываю, когда случайно встречаюсь с ними… Где вы? Откликнитесь!» В 2006 году член Русского Географического общества путешественник Владимир Кочетков побывал в США, где ему подарили книгу «Честь». Это документально-художественная повесть о жизни Симбирского кадетского корпуса в начале ХХ века. В главе «Подвиг» рассказано, как в марте 1918 года симбирские кадеты спасали знамена своего корпуса и Полоцкого, который на время Первой мировой войны был эвакуирован в Симбирск. В начале марта 1918 года по приказу большевистского правительства знамена подлежали изъятию, что равносильно расформированию воинских частей. Из книги «Честь» стало известно, что, пройдя долгий путь, знамя Симбирского кадетского корпуса сохранилось и находится в Нью-Йорке. Глава «Подвиг», как предупреждает автор Георгий Ишевский, написана «по тем скудным данным, которые удалось получить от игумении Эмилии». В миру это сестра милосердия Евгения Овтрахт-Свирчевская. С риском для жизни она доставила доверенные ей знамена в Царицын. 29 июня 1919 года за этот подвиг приказом №66 Врангеля была награждена Георгиевской медалью 4-й степени за № 48474. Георгий Ишевский - не псевдоним литератора, как считали. Это выпускник Симбирского кадетского корпуса 1910 года. Свидетелем описываемых событий он не был. Его книгу «Честь» увидел другой Симбирец и откликнулся подробной статьей. Сегодня мы познакомим читателя с этой редкой публикацией. Невольные изгнанники - воспитанники российских кадетских корпусов, нашедшие приют в разных городах, создали обще-кадетское объединение и с 1952 по 1967 годы издавали журнал «Военная быль». Выходил он в Париже. Среди многочисленных (более 100 человек) сотрудников журнала семеро Симбирцев-выпускников разных лет. В библиотеке Университета Северной Каролины (США) сохранился журнал №40 за январь 1960 года. Открывается он очерком «Три знамени». Автор - Николай Голеевский, участник событий, кадет второго отделения седьмого класса 42-го выпуска (1918 год) Симбирского корпуса. Приведены подробности событий, названы имена тех, кто участвовал в похищении знамен - кадеты Пирский, Ипатов, Россин, Качалов, прапорщик Петров. Очерк никогда не публиковался в России. Он, как и судьбы участников событий, заслуживает отдельного рассказа.  «Три знамени» - первая страница журнала «Военная быль» В 1920 году при эвакуации из Крыма спасенные знамена доставили в Югославию, где в городе Сараево они были переданы на хранение в Сводный кадетский корпус. Знамя Симбирского корпуса поместили в киот и установили в корпусную церковь на запрестольный образ Спаса Нерукотворного. Затем в городе Белая Церковь киот со знаменем хранился в корпусном музее. В 1945 году Сводный Кадетский Корпус был закрыт, знамя как икона Спаса хранилось в русской церкви. В январе 1955 года с согласия югославских властей знамя-икона доставлено в Митрополичью Синодальную церковь Нью-Йорка. Пройдя долгий путь, знамя Симбирского кадетского корпуса сохранилось и находится в Нью-Йорке. Суворовское училище, по праву считая себя преемником Симбирского кадетского корпуса, вступило в переговоры с надеждой возвратить святыню в родные стены. В 2010 году суворовцами была воссоздана существовавшая с 1879 по 1918 год корпусная церковь во имя Спасителя Николая Чудотворца, где хранилось знамя Симбирского кадетского корпуса. В 2014 году в исторических корпусах произведен капитальный ремонт. Суворовцы унаследовали от своих предшественников танкистов богатейший музей и, конечно, стараются его пополнить. Очерк «Три знамени», фотопортреты и справки о судьбах кадет-симбирцев будут нашим подарком этому музею.  Наталья Гауз. Журнал «Деловое обозрение» №11, 2013 Читай ещё: Дмитрий Разумовский: «Умереть в бою — это счастье» В Ульяновске открыли памятник Десантнику №1 ertata Тэги: авиация., армия,, вов., военная, военное, гимназия, история, история., кадетский, корпус, культура, наука, новости., образование, оразование., россии, россии., россия, симбирск, симбирск-ульяновск., симбирская, симбирский, события., танковое, угвтку, угсву, ульяновск, ульяновское, училище, флот, Ду ю спик инглиш?2015-09-21 17:22:16 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Иностранный язык, как идея «- Речей не слушает, будто я дура последняя... "Ты бы чего по гиштории почитала... По-голландски, по-немецки учить..." Пыталась, не понимаю ничего. Жену-то, чай, и без книжки любят...» Алексей Толстой «Пётр Первый» Одна из популярнейших тем осени – введение второго иностранного языка в качестве общеобязательного школьного предмета. Вовсю цитируются слова Дмитрия Ливанова, подчеркнувшего, что «… иностранные языки занимают достойное место в объеме школьной программы. Это не просто средство общения, но и средство развития памяти, интеллекта ребенка…». Как всегда, мнения разделились – одни полагают, что сие прекрасное начинание; другие - резонно подмечают бессмысленность изучения французского или немецкого, ибо давным-давно пора штудировать китайские иероглифы или арабскую вязь: мы же дружим с развивающимся и крепнущим Востоком, а не с продажно-лживой старухой-Европой! Третьи полагают, что наши дети и по-русски - то калякают с миллионом грамматических ошибок. Лучше уж не тратить время, деньги, нервы и прочие полезные ресурсы на второй-французский (безусловно, красивый и утончённый!), а как следует заняться родным правописанием – всеми этими «жи-ши», «ни-не» и «-тся-ться». Стеклянный-оловянный-деревянный и в придачу к ним - серебряный. Возможно, те скептики где-то очень сильно правы - грамотность нынче не в моде. Так, сын одной моей знакомой умудрился сделать несколько ошибок в слове… «замуж». У него получилось креативно-феерическое построение «за мушь». Аж два слова, из которых второе совершенно не поддаётся логическому осмыслению. Что характерно, мальчик не дебил и даже не отпетый двоечник, как можно было бы огульно предположить, а вполне успевающий школьник. Тихий, толстый, домашний, увлечённый гаджетами. Учащийся некоего …престижного лицея, где, как раз-таки, и преподаются два ин-яза. Я не берусь угадывать, на каком уровне находится его британо-галльская грамотность, но мне почему-то кажется, что и там он выдаёт роскошные перлы. Лично я готова подписаться под каждым словом Дмитрия Ливанова – он прав, когда утверждает, что всякий новый язык, равно как и любое знание, это – средство развития. Любимый же многими вопросец: «А пригодится ли это в жизни?» я считаю излишним и даже вредным, ибо если так рассуждать, то для комфортного бытия вполне достаточного уметь считать деньги и читать лейблы. Остальное же – хоть вирши Пушкина, хоть тригонометрию – вполне можно вышвырнуть за ненадобностью, а по поводу биологии прямолинейно вопросить: «Я что, в хирурги готовлюсь?» На том и порешить. Иностранный язык – не просто цивилизационный код, но и целая вселенная. Конечно, можно всё и вся прочитать в переводе, но, только, зная подлинник, вы уловите игру слов или юмор. Вот, допустим, название пьесы Уайльда «Как важно быть серьёзным» - The importance of being earnest. Напомню, что весь юмор там вертится не только вокруг пресловутой серьёзности, но и вокруг имени Эрнест (написание – Ernest, однако, звучание сходно). Вот этот двойной смысл – как важно быть Эрнестом - можно осознать только, читая вещь в оригинале. Или вот. Знаменитейшая вещь Вирджинии Вульф «Орландо» - это не просто странноватое, полуфантастическое повествование о некоем вечно живущем существе; это ещё и своеобразная история британской литературы и основных литературных стилей: от елизаветинских времён - до авангардных 1920-х годов. Воссоздавая очередной виток в бытии Орландо, авторша каждый раз «подделывает» свой слог под ту или иную эпоху, поэтому, не зная, как излагали английские авторы конца XVI – начала XX века, вы не уловите главной сути этой парадоксальной книги. Безусловно, переводы – прекрасны, и волшебство в них присутствует, но исчезает глубокий, непередаваемый фон. Могу привести и такой пример – «О, дивный новый мир!» Олдоса Хаксли – это наилучшее воплощение духа Art Deco в литературе. Если читать сие по-английски. Мгновенно видятся дамочки Тамары Лемпицки, безумные нагромождения «Метрополиса», фантазии Ле Корбюзье и прочая завораживающе-устрашающая красота межвоенного времени. И таких примеров можно привести очень много. Для меня иностранный язык – это способ постижения иной культуры, а не возможность болтовни в лондонском пабе или в миланском бутике. У вас, безусловно, могут быть иные мысли на сей счёт. Для кого-то знание иноземных оборотов нужно только для того чтобы в случае нужды проблеять: «Мсье, жё нё манж па сис жур» и далее «Гебен зи мир битте-е-е». Как вы помните, Воробьянинов изучал в гимназиях те самые два общеобязательных языка (безусловно, наряду с латынью и греческим). Но вернёмся, однако, к теме школы. Если сводить обучение только к схватыванию житейских премудростей и всего того, что «стопроцентно пригодится» для жующего существования (жё не манж па…), то школа вообще не нужна. Человек учится, дабы ощущать ритм бытия, считывать идеи, генерировать мыслеформы, а уж будет ли он использовать химические формулы, исторические даты или французскую поэзию – вопрос личного выбора. Кстати, если уж мы вспомнили Ипполита Матвеевича, то нелишне добавить, что именно владение иностранными языками всегда отделяло русскую аристократию, а впоследствии – образованную прослойку от простолюдинов. Вся наша литература, так или иначе, касается этой темы – в каждом хрестоматийном повествовании мы находим многочисленных княжон и уездных предводителей, произносивших «…русский Н, как N французский» и читавших у себя в деревне аглицкие газеты. Как вы помните, всё началось с Петра Великого – именно он заложил основы нашего неуёмного европоцентризма. Правда, он смотрел в сторону города Амстердама вовсе не с целью разглядеть там шикарные парики, пышные кружевные жабо и дамские причёски а-ля фонтанж. Основная задача - обучиться современному кораблестроению, физике с математикой, а заодно – политесу, принятому при дворах западных монархов. В начале XVIII столетия предпочтение отдавалось голландскому, немецкому и английскому языкам. То была ориентированность на работу и - сотрудничество с североевропейскими мастерами. Но со временем русский социум - как, впрочем, и весь тогдашний цивилизованный мир - повернулся в сторону Версаля и занял прочные галломанские позиции. В эпоху Елизаветы Петровны – кстати, обожавшей всё французское - возникло понятие «петиметр» (фр. ‘petit-maître’ – букв. «господинчик»). Так называли стильно одетых, светских молодых мужчин, стремящихся произвести впечатление своим шикарным платьем и изысканными манерами. Петиметр выражал свои нехитрые мысли исключительно по-французски и презирал «варварский» язык своих предков. Литератор и общественный деятель Иван Елагин высмеивал господинчиков в своих произведениях, провозглашая, что подобные молодые вертопрахи – позор Отечества: «И, следуя во всем обычаям французским, / Быть в посмеяние разумным людям русским…». Неуёмных франкофилов критиковал и Александр Сумароков. В его комедии «Пустая ссора» можно прочитать диалог петиметра и кокетки. Неумные и малограмотные, они говорят на забавной смеси русского и французского языков. «-Вы так мне флатируете, что уж невозможно. Кстати, примерно так болтали и …советские стиляги 1950-х, но только с одним отличием – они использовали англицизмы (шузы – ботинки, хеток – шляпа, фазер – отец и так далее). А вот и молоденький дворянин Иванушка из комедии Дениса Фонвизина «Бригадир», который прямолинеен, как любой персонаж эпохи классицизма: «Madame! Я благодарю вас за вашу учтивость. Признаюсь, что я хотел бы иметь и сам такую жену, с которою бы я говорить не мог иным языком, кроме французского. Наша жизнь пошла бы гораздо счастливее». Но вскоре версальская монополия была нарушена, ибо в России началась англомания. В Москве в 1772 году торжественно открывается Английский клуб; аристократы украшают свои усадьбы на аглицкий манер и выписывают лондонские журналы с описанием безумных технических новинок. Отныне русское дворянство условно делилось на галломанов и англоманов, посему французских гувернёров самым нахальным образом потеснили английские мисс. Помните «Барышню-крестьянку» Лизу, которую отец называл не иначе, как Бетси? У этой очаровательной деревенской дворяночки имелась и мисс-наставница мисс Жаксон (безусловно, Джексон, ибо Пушкин по привычке окрестил её на французский манер). Англоманом был и Евгений Онегин, который не только подражал Джорджу Браммеллу – родоначальнику дендизма, но и читывал Адама Смита. Итак, в хорошем обществе стало принято говорить по-французски и по-английски. Интересно, что тот же Пушкин, описывая свою Татьяну «русскую душою», замечает, что «она по-русски плохо знала», поэтому самое популярное, хрестоматийное, бесконечно цитируемое письмо к Онегину было написано по-французски… Ещё один незабываемый пример. Так, господин Чацкий гневно произносит: «Воскреснем ли когда от чужеземных мод, / Чтоб умный, добрый наш народ, / Хотя по языку нас не считал за немцев…». Они по-русски плохо знали. Именно поэтому впоследствии возникли закономерные теории, гласящие, что аристократия и простолюдины – это два различных этноса, говорящие на разных языках. Знатные люди – на франко-английской смеси; крестьянство – собственно, на русском. Или вот - «Анна Каренина». Русский человек Стива женат на русской же дворянке Долли, у которой есть сестрица Кити. Светской жизнью заправляет пресыщенная львица Бетси Тверская… Да что говорить о бомонде? Любой затрапезный помещик старался выписать для своих деток иноземного учителя или гувернантку. Помните чеховскую «Дочь Альбиона»? «Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. <…> Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил. А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил». В гимназиях и реальных училищах изучали французский и немецкий языки, поэтому русская литература второй половины XIX – начала XX века обогатилась колоритными образами «немцев» и «французов». После 1917 года ситуация кардинально изменилась – постижение языков сделалось частью …грядущей Мировой Революции. Провозглашалось: мы должны понимать и британского докера, и немецкого сталевара, и французского булочника. Ну, и, разумеется, говорить с тамошними буржуями не только языком пуль, но и (до поры – до времени) языком дипломатии. Ещё шолоховский Макар Нагульнов пытался изучать буржуйский English, который ему совершенно не нравился своим произношением: «Как будто шипят на нас - рашн, революшн». Между прочим, в 1920-х годах всерьёз обсуждался вариант перехода на единый мировой язык эсперанто. Мол, это станет общепролетарской системой коммуникации, понятной и доступной каждому. Но сия идея, как и многие экспериментальные дерзновения 1920-х быстро сошла на нет. В предвоенных школах активно изучали Deutsch – попервоначалу он считался языком потенциального союзника (не спешите кипятиться – я имею в виду до-гитлеровскую Германию, в которой была очень сильна коммунистическая фракция). Но по иронии судьбы Deutsch превратился в язык самого беспощадного врага. Вермахтовские офицеры в своих письмах с удивлением отмечали, что русские понимают язык Гёте и Шиллера, а также могут внятно излагать свои мысли на «истинно арийском» наречии. Фашистам сие казалось фантастическим – геббельсовская пропаганда рисовала советского человека этаким грязным дикарём, который знает три слова по-русски, да и те – непечатные. В послевоенном СССР всё опять изменилось – популярным сделался English, который уже в 1950-х называли «мировым языком». В СССР появились специализированные языковые школы, очень скоро превратившиеся в знак-символ элитарности. Знание языков, как и до революции, стало маркером «высшего круга». Учёба в подобном заведении часто оборачивалась ярмаркой тщеславия – пресыщенные «мажоры» соревновались не столько в усвоении Past Indefinite-ов с Past Simple-ами, сколько в похвальбе импортными шмотками, новомодными записями поп-звёзд да превеликими папиными возможностями. Знание иностранного языка рассматривалось, как вероятность работы за границей или хотя бы «с» заграницей – к примеру, переводчиком западной литературы, что в те времена считалось весьма престижным занятием. С конца 1980-х годов на волне Перестройки стали открываться языковые курсы, причём, обычный английский язык тогда уступал в популярности American English-у - предполагалось, что мы обязаны учиться правильному бытию именно у Америки. Начиная с 1990-х годов у нас возникло много лицеев и гимназий с непременным изучением второго-иностранного, и вот теперь мы поставлены перед фактом – даже в простой, дворовой школе должны осваиваться два языка. Проблема, как всегда, в кадрах и в расписании – где школы будут искать многочисленных «француженок» с «немками», а тем более – «испанок»? Да и предметов у нынешних детей куда больше, чем в те блаженные времена, когда всякий двоечник знал, как правильно писать слово «замуж». По-русски. И ещё раз повторю – знание языков это не бездумное «умение» читать лейблы, вывески и фамилии голливудских звёзд, но – погружение в культуру, и если это погружение гарантирует наш многострадальный Минобраз, тогда я «за». Галина Иванкина ertata Тэги: бытие., власть, изучение, иностранных, культура, минобраз, наука, новости., образование, общество, общество., оразование., россия, события., школа, языков Строительство первой в мире плавучей АЭС и крупнейшего ледокола вошло в решающую стадию2015-09-16 13:34:22 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Строящиеся на Балтийском заводе первая в мире плавучая атомная электростанция и крупнейший на планете ледокол способны вывести научно-технический потенциал России на новый уровень По большому счету научно-техническим прогрессом правят в мире вовсе даже не великие ученые и не колоссальные деньги, как, впрочем, и не руководящие мысли вождей, а — символы. То есть овладевшие большим количеством мозгов идеи. Они-то, по-Марксу, и становятся главной материальной силой прогресса. Египетские пирамиды, Нотр-Дам, Байконур, Адронный коллайдер — все эти выходы человека в интеллектуальный космос сопряжены с одним и тем же движущим механизмом — грандиозной идеей. Такой, например, какая материализуется сегодня на стапелях и производственных площадках одного из крупнейших в стране судостроительных заводов — Балтийском, что вот уже 160 лет выводит из Большой Невы в Финский залив серийные корабли и уникальные атомоходы. А сегодня — просто прорывные механизмы. Можно сказать — революционные, способные в корне переформатировать как транспортные схемы мирового океана, так и энергетическую карту Земли. Такого судна, что вздымается на высоту 12-этажного дома над пирсом Балтзавода и напрочь заслоняет своими бортами горизонт, в мире еще никто не строил. В «РОСАТОМе» (идеологе и крестном отце проекта) «атомного Посейдона» нарекли сухо и по-деловому — ПАТЭС: плавучая атомная электростанция. В миру же чудо атомной и судостроительной техники будет именоваться более выразительно — «Академик Ломоносов». Даже в названии чувствуется мощный гул интеллектуального заряда, накопленного здесь: великий ученый — великий механизм…  — Подобного проекта до настоящего времени в мире еще не было, — указывая с пирса Балтзавода на гигантские борта «Академика Ломоносова», говорит Сергей Завьялов, зам генерального директора концерна «Росэнергоатом». — То, что мы имели ранее, исполненное американцами для строительства Панамского канала — ядерная установка на военном судне «Либерти», — это был лишь некий прообраз. Временно решение, сориентированное на совершенно конкретные задачи строительства. То, о чем мы говорим сегодня, — это новый виток развития атомной энергетики. Это — транспортабельная морская атомная энергетика, базирующаяся на достижениях и технологиях атомного реакторостроения и атомного судостроения. Объект, который мы сегодня строим, вбирает в себя все достижения атомного судостроения и достижения большой атомной энергетики, тиражируемой в континентальных условиях. Короче — путешествующая по мировому океану атомная станция. Недостает электричества на Чукотке — отбуксируют и пришвартуют к ней, в тот же озябший Певек, на смену выработавшей свой ресурс Билибинской АЭС. Есть нужда в электроэнергии в пустынных районах — для того же опреснения морской воды — доставят ПАТЭС и туда. На борту пара ледокольных реакторов КЛТ-40 разработки КБ Африкантова, плюс два парогенератора Калужского турбинного завода. 70 МВт электричества могут доставить быстро в самые экстремальные точки земного шара.  Начальник строительства ПАТЭС Александр Ковалёв стремительно перемещается в опутанных кабелями и проводами бесконечных коридорах «плавучки» (как ласково называют судостроители свое детище), совершает восхождение по крутым трапам на несколько этажей вверх — на палубу к вертолетной площадке (на ПАТЭС будет базироваться своя авиация), опускается по ним же вниз, в преисподнюю — к реакторному залу (по масштабам — крытый стадион да и только) и далее — к турбогенераторному отсеку, месту, где атомная энергия превращается в электрическую. За этот процесс отвечают два турбогенератора мощностью каждый 37,5 МВт.  — Плавучими кранами с моря опускали, — указывая на теснящийся в огромном отсеке на одной из нижних палуб могучий калужский турбогенератор, объясняет опытный балтиец, — кранами с пирса взять не могли — уж больно тяжел. Добрая техника. Сейчас подключаем. На «плавучке» в штатном режиме будет занято 70 человек. Набор персонала уже ведется. Требования «простые» — многолетний опыт работы на атомных объектах: ледоколах, АЭС, атомных подводных лодках и проч. Плюс двухлетний курс обучения в стенах Центрального института повышения квалификации работников «РОСАТОМа». Штаб-квартира его расположена в Обнинске, филиал — в Санкт-Петербурге. В последнем сооружен и тренажер ПАТЭС — некая математическая модель плавучей станции.  Преподавательский персонал — самый опытный: ледокольщики с двадцати- и даже тридцатилетним стажем, реакторщики, атомщики — большей частью из наукограда Обнинска. О том, когда «атомный Посейдон» заступит на энергетическую вахту в «РОСАТОМе» и на Балтийском заводе, говорят так: «в точно запланированный срок». Впрочем, сроков этих уже было несколько. И все — запланированные. Очередной — конец 2016 года. Короче — стройка затянулась. Те же паровые турбины наш КТЗ отгрузил заказчику еще в 2010 году. Проблема, чувствуется, в деньгах: проект недешевый — 16,5 млрд руб. по смете, а в связи с затяжкой видно, что и больше. Экономика 1 киловатта здесь может оказаться непростой. — Смотря для чего вы используете эту электроэнергию, — охотно погружает меня в экономику ПАТЭС еще недавно курирующий проект от «Росэнергоатома» Сергей Черногубовский. — Если вы устанавливаете «плавучку» где-то в удаленных районах и используете электроэнергию для добычи золота и других полезных ископаемых, то там цена считается совершенно по-другому. У нас в стране очень много месторождений, которые мы не можем использовать по одной причине — нет электроэнергии. А доставить ее туда по столбам ЛЭП — безумно дорого. Во всяком случае гораздо дороже, нежели подогнать туда по океану плавучую атомную электростанцию. Может быть, электроэнергия там и будет дороже, чем у вас в квартире сегодня, но для чего она будет использоваться? Для того, чтобы в итоге получить прибыль для страны: добыть золото, алмазы, другие полезные ископаемые. Даже если киловатт будет стоить 10 рублей и дороже, все равно его использование в экстремальных территориях окупится. Потому что другой вариант — завозить морем за тысячи километров солярку и сжигать ее в топках старых электростанций. А это еще дороже.  Впрочем, Сергей Черногубовский сегодня отвечает на Балтийском заводе за другой уникальный проект. Балтийцы меж собой его именуют просто: «четыре двойки ноль». То есть 22 220. За безликими цифрами скрывается крупнейший в мире ледокол с совершенно новым типом реактора «РИТМ-200» мощностью 174 МВт, сконструированный, как и все прежние в КБ Африкантова. Громадина уже обозначила свои главные габариты на самых крупных в Европе стапелях.  — На них же закладывался и «Петр Великий», — задирая голову к вонзающимся в небо кранам, гордо поясняют балтийцы, — так нос даже за края выходил… Носом на этих же стапелях занимаются судостроители и сегодня — только уже не военного крейсера, а гигантского атомохода «Арктика», того самого — 22 220. — Это самый большой, самый мощный ледокол в мире, — удовлетворенно обводит взглядом обросший лесами и кранами гигант Сергей Черногубовский. — Длина — 174 метра. Ширина — 34 метра. Высота борта — 15 метров. Общая высота — порядка 53 метров, приблизительно 15-этажный дом. Водоизмещение порядка 33,5 тыс. тонн. Основная особенность ледокола — он является двухосадочным. Рабочая осадка — 10,5 м, наименьшая осадка — 8,65 м. За счет уменьшения осадки он может работать не только в океане, но и в устьях рек. Таких, например, как Енисей.  Два гигантских портовых крана держат на тросах носовую часть будущей «Арктики». Кажущиеся с земли крошечными сварщики и монтажники ползают под самым небом по сетке строительных лесов, сыплют искрами, жужжат шлифовальными машинами — атомоход, как объяснили балтийцы, закончил формирование носовой части. В 170 метрах от нее финишируют сборочные работы и на корме. Восемь тысяч тонн металла обретают могучие, но изящные формы невиданных размеров кита и легко парят над землей на стапелях, над плещущимся тут же Финским заливом. «Приводнение» ледокола № 1 должно случиться аккурат к 160-летию Балтзавода — 26 мая следующего года. — Ледоколы у нас в России без работы не останутся, — уверены на Балтийском заводе. — Все в работе, все молотят…  Уникальные проекты, реализуемые сегодня российскими атомщиками и корабелами — вершина научно-технического прогресса. Его квинтэссенция. В списке мировых инноваций наряду с компьютерным планшетником i-Pad, американской гиперзвуковой крылатой ракетой X-51A Waverider, строящейся в Норвегии уникальной плавучей ветроэлектростанцией, синтетической бактериальной клеткой, а также с новейшими литиевыми батареями, сегодня называют и эти российские технические творения — плавучую АЭС и «четыре двойки ноль» «Арктика». Алексей Мельников, Санкт-Петербург — Калуга. ertata Тэги: авиация., армия,, атом, аэс, ледоколов, ледоколы, ледокольный, мирный, наука, новости., оразование., патэс, плавучая, промышленность., росатом, россии, россии., россия, росэнергоатом, сделано, события., строительство, судостроение, техника, технологии, технологии., флот, флот,, экономика. В Димитровграде начали строить самый мощный в мире научный ядерный реактор.2015-09-11 13:08:06 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Одно из главных событий в мировой атомной науке последних лет произошло в пятницу: в Димитровграде официально начато строительство самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, на котором будут выполняться проекты, необходимые для развития глобальной атомной энергетики. Реактор МБИР строится на площадке Государственного научного центра РФ "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР входит в контур управления предприятия госкорпорации "Росатом" АО "Наука и инновации"). Проект выполняется в рамках Федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года". Ввод реактора в эксплуатацию намечен на 2020 год. МБИР станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. На базе нового реактора планируется создать Международный центр исследований, где, в частности, будут изучаться новые виды ядерного топлива, конструкционные материалы и теплоносители. Также реактор будет использоваться в производстве радиоизотопов различного назначения. Кроме того, реактор позволит проводить исследования для медицины. В торжественной церемонии заливки первого бетона в основание фундамента главного здания МБИР приняли участие заместитель генерального директора — директор Блока по управлению инновациями Росатома Вячеслав Першуков, директор НИААР Александр Тузов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Проект МБИР выполняется предприятиями Росатома, в числе которых НИИАР, АО "Государственный научный центр РФ — "Физико-энергетический институт имени Лейпунского" (научный руководитель реакторной установки), АО "НИКИЭТ" (главный конструктор реакторной установки), АО "ОКБМ Африкантов", ОКБ "Гидропресс", ПАО "Машиностроительный завод" и другие. Генеральный подрядчик строительства реактора МБИР — управляющая компания ООО "Уралэнергострой". Корпус реактора и внутрикорпусные устройства изготовит АО "АЭМ-технологии". РИА-Новости ertata Тэги: атом, димитровград, исследовательский, мбир, мирный, наука, нииар, новости., обл, оразование., промышленность., реактор, росатом, россии, россии., россия, сделано, симбирск-ульяновск., события., техника, технологии., ульяновская, экономика., энергетика, ядерная, ядерный Сладкая кровь.2015-03-19 13:49:25 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия К 2050 году диабет станет не страшнее, чем кариес сегодня. Генная терапия, искусственная поджелучная железа, и даже перепрограммированные клетки печени призваны бороться с врагом, которого человек мог бы победить самостоятельно. Число больных диабетом в мире за 30 лет выросло почти на четверть. По прогнозам, в 2030 году страдать от диабета будет каждый десятый взрослый. И при этом подавляющее большинство пациентов заболели, потому что не стали отказывать себе во вкусной и нездоровой пище. Впрочем, благодаря науке они могут и дальше предаваться чревоугодию — уже сегодня диабет можно держать под контролем, не давая развиться осложнениям. А если лекарства продолжат создавать теми же темпами, что и сегодня, то в 2050 году диабет будет просто досадной неприятностью. Лишние молекулы Диабет развивается, когда в организме ломается механизм усвоения глюкозы. Углеводы из мороженого, картошки и любой другой пищи распадаются на молекулы простых сахаров. Важнейший из них — глюкоза, незаменимое топливо для работы мозга, мышц и других тканей. В норме, попав из кишечника в кровь, глюкоза довольно быстро распределяется по клеткам, которые в ней нуждаются. Но без инсулина клетки останутся голодными и не смогут забрать ни одной молекулы сахара, даже если кровь превратится в сироп.  Инсулин вырабатывает поджелудочная железа, и если по каким-то причинам ее клетки не могут производить нужное количество гормона, то у человека развивается диабет 1-го типа. Если же гормон синтезируется, но клетки перестают чувствовать его, то говорят о диабете 2-го типа. В обоих случаях клетки не получают энергии, а в крови накапливается глюкоза. Именно избыточный сахар и приводит к тяжелым последствиям диабета. Лишние молекулы глюкозы связываются с белками, из которых состоят оболочки кровеносных сосудов, и со временем портят их: стенки теряют гибкость, а просвет сосуда уменьшается. Несколько лет без лечения — и кровоснабжение всех органов необратимо нарушается. Чтобы спасти организм от повреждений, больным колют инсулин, причем дозу необходимо рассчитывать исходя из количества попавшей в организм глюкозы. Искусственно введенный гормон помогает клеткам забрать сахар из крови, не давая глюкозе оседать на сосудах. Диабет 1-го типа Эта болезнь чаще всего развивается, когда иммунная система выходит из строя и начинает нападать на те клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин, их называют бета-клетками. По крайней мере в части случаев заболевание наследуется, и первые симптомы появляются еще в детстве. Ученые разработали несколько стратегий борьбы с болезнью. Научить иммунитет Основная сложность с «натаскиванием» иммунной системы — отучить клетки-стражники нападать на поджелудочную железу, но при этом не нарушить их способность бороться с инфекциями, опухолевыми клетками и прочими врагами организма. В последние годы ученые приблизились к решению этой дилеммы. Например,специалисты шведской компании Dyamid Medical готовятся начать клинические испытания так называемой противодиабетической вакцины. Результаты, которые были ранее получены на животных, восхищают: одна инъекция останавливает разрушение бета-клеток почти на три года. У лекарства один недостаток: чтобы оно было эффективным, диабет нужно выявить в самом начале, когда лишний сахар еще не сделал свое черное дело. Зачастую на такой ранней стадии у больных нет никаких симптомов и даже уровень сахара в крови и моче не повышен. Если же заболевание чуть запустить, вакцина уже не поможет. Вставить робожелезу Большинство лабораторий сегодня ищут способ не излечить диабет, а облегчить жизнь тем, кто от него уже страдает. Основная задача — добиться того, чтобы людям не нужно было ежеминутно думать об уровне глюкозы в крови. Самый очевидный путь — заменить поджелудочную железу на искусственную. Механический орган устроен довольно просто: это помпа, которая вбрасывает в кровь инсулин в ответ на изменение уровня глюкозы. Главная проблема моделей, которые есть на рынке сегодня, — датчик глюкозы не получается встроить в кровоток без риска образования тромбов. В итоге механическая железа слишком медленно реагирует на изменение уровня сахара, а ведь еще нужно время на то, чтобы подействовал инсулин. Искусственный орган хорошо работает, когда человек спит или просто сидит, но стоит ему поесть, как помпа перестает справляться. «Исследователи продолжают разрабатывать быстродействующий инсулин, который приблизит помпы к полной автономии, — говорит Аарон Ковальский, вице-президент американского фонда JDRF, поддерживающего исследования диабета. — Мы ожидаем, что системы, автоматически подающие инсулин, будут созданы в ближайшие 3–5 лет. В перспективе их сможет применять большинство людей с диабетом 1-го типа, но перед этим еще предстоит пройти длительный процесс официального утверждения». Перепрограммировать печень  Идеальным лекарством от диабета стала бы новая поджелудочная железа, но ее создание — пока дело отдаленного будущего. Сейчас многие лаборатории работают над перепрограммированием отдельных клеток. Например, исследователи из Медицинского центра имени Хаима Шиба в Израиле уже больше десяти лет пытаются заставить печень взять на себя функции поджелудочной железы. Ученые активируют в клетках печени гены, отвечающие за синтез инсулина. Само по себе это несложно, куда труднее научить клетки печени вырабатывать инсулин в нужное время и в нужных количествах. Есть первые результаты испытаний на животных, но переносить методику на человека пока рано. Идеальным лекарством от диабета стала бы новая поджелудочная железа, но ее создание — пока дело отдаленного будущего. Сейчас многие лаборатории работают над перепрограммированием отдельных клеток. Например, исследователи из Медицинского центра имени Хаима Шиба в Израиле уже больше десяти лет пытаются заставить печень взять на себя функции поджелудочной железы. Ученые активируют в клетках печени гены, отвечающие за синтез инсулина. Само по себе это несложно, куда труднее научить клетки печени вырабатывать инсулин в нужное время и в нужных количествах. Есть первые результаты испытаний на животных, но переносить методику на человека пока рано.Другой путь — пересадка больным бета-клеток от донора, а в далекой перспективе и от животных. Чтобы защитить спасительные, но чужеродные клетки от нападок иммунной системы, исследователи помещают их внутрь специальных маскировочных мембран. Помимо маскировки, капсула, сделанная из такой мембраны, должна быстро пропускать глюкозу и выработанный в ответ на нее инсулин. Один из сторонников этого направления, профессор Эммануэль Опара из Института регенеративной медицины Уэйк-Форест, рассказывает: «Крысы с диабетом, которым были пересажены инкапсулированные бета-клетки, в наших экспериментах чувствуют себя лучше, чем если бы мы просто кололи им инсулин. Мы считаем, что это связано с выработкой такими клетками С-пептида — побочного продукта производства инсулина, который, как предполагается, предотвращает осложнения диабета. Если мы сейчас получим финансирование, чтобы провести эксперименты на приматах, то через три года сможем дойти и до клинических испытаний». Ввести нужный ген Самый спорный, но и самый многообещающий подход к излечению диабета 1-го типа — генная терапия. Идея проста: ввести в клетки больного фрагмент ДНК, который отвечает за выработку инсулина. Но при попытке сделать это возникает множество сложностей: например, если генный материал встроится не туда, клетка может стать раковой. Кроме того, ГМ-клетки в каждый момент должны производить нужное количество инсулина, а значит, необходимо создать еще и механизм обратной связи. Тем не менее работа в этом направлении кипит. В 2013 году профессор Фатима Бош и ее коллеги из Автономного университета Барселоны опубликовали результаты четырехлетних наблюдений за больными диабетом собаками, в клетки которых была вставлена такая «лечебная» ДНК. В течение четырех лет животные не получали другого лечения, но вырабатывали инсулин, как здоровые. За время эксперимента ученые не увидели осложнений, характерных для диабета. Авторы не предлагают немедленно использовать методику для людей, но уверены, что в ветеринарную практику ее можно внедрять смело.  Диабет 2-го типа Диабет 1-го типа, который так любят ученые, составляет около 10% случаев заболевания. Остальные 90% — это диабет 2-го типа, практически всегда связанный с набором лишнего веса. Низкокалорийная химия «Разные ткани обладают разной чувствительностью к инсулину, — поясняет Юрий Филиппов, сотрудник Эндокринологического научного центра в Москве. — Мозг забирает глюкозу из крови, даже если инсулина нет совсем, мышцам и печени его нужно не так много, а вот жировая ткань — основной потребитель. Каждая жировая клетка, чтобы обеспечить себя глюкозой, расходует почти в 100 раз больше инсулина, чем мышечное волокно. При избытке жировой ткани поджелудочная железа перестает справляться с нагрузкой. Инсулина не хватает, уровень глюкозы в крови постоянно повышен, а это вредно и для самих клеток поджелудочной, и они начинают отмирать. Если болезнь не взять под контроль в самом начале, то через несколько лет поддерживать нормальный уровень глюкозы без инъекций инсулина будет нельзя. Конечно, вероятность развития диабета 2-го типа зависит от генетической предрасположенности, но при прочих равных чем больше у вас лишнего веса, тем сильнее вы рискуете». Диабет 2-го типа развивается медленно, и при своевременном обнаружении его можно удерживать под контролем. «Существует даже статистика, что в США люди с диабетом 2-го типа живут на 5–7 лет дольше, чем те, у кого нет этого заболевания, — благодаря тому, что лучше заботятся о здоровье», — добавляет Юрий Филиппов. Препаратов, которые снижают уровень глюкозы в крови, множество, и действуют они по-разному. Какие-то лекарства повышают чувствительность тканей к инсулину, другие увеличивают его синтез в поджелудочной железе, третьи усиливают выведение глюкозы с мочой или противодействуют глюкагону — гормону, который повышает уровень глюкозы в крови за счет высвобождения внутренних запасов организма.  Но самый эффективный способ лечения диабета 2-го типа — снижение веса. Для тех, кто не готов отказаться от переедания, созданы низкокалорийные аналоги вредностей. «Сегодня есть множество заменителей сахара и жира, — говорит химик-технолог пищевой промышленности Сергей Белков. — Такие чипсы сделать просто: пищевые волокна и модифицированный некалорийный крахмал как основа, для вкуса — заменитель жира, глутамат и ароматизаторы. Это не дело пяти минут, но за несколько дней можно разработать неплохую рецептуру. Однако потребители боятся химии, особенно пищевой, и не покупают такие продукты». В лечении диабета 1-го типа все зависит от науки, и прогноз довольно оптимистичный. Скорее всего, в 2020–2030 годах у нас появится искусственная поджелудочная железа — инсулиновая помпа, способная самостоятельно принимать решения о темпе и количестве подачи гормона. Затем придет черед искусственно выращенных органов. Параллельно будут разрабатываться лекарственные препараты, не дающие иммунной системе атаковать поджелудочную железу, и наберут обороты клеточная и генная терапия. Вероятно, все эти технологии придется применять и для лечения диабета 2-го типа, ведь изобрести искусственную поджелудочную человечеству гораздо проще, чем перестать есть гамбургеры. Все-таки в ходе эволюции Homo sapiens преимущество получали те, кто хорошо думал, а вовсе не те, кто мало ел. 1889 год. Открытие связи поджелудочной железы с регуляцией уровня сахара. 1922 год. Первая инъекция инсулина, выделенного из поджелудочной железы теленка 1923 год. Нобелевская премия за открытие инсулина и разработку методов его очистки. 1952 год. Доказана эффективность метформина, первого лекарства против диабета 2-го типа. 1958 год. Нобелевская премия за расшифровку структуры инсулина. 1978 год. Создание генно-модифицированной бактерии, производящей человеческий инсулин. 1993 год. Исследование механизма развития осложнений из-за повышенного уровня глюкозы. 2006 год. Начало активного вложения денег в разработку автоматических инсулиновых помп. 2013 год. Предложена генная терапия для лечения диабета 1-го типа у собак. 2020 год. Автоматические инсулиновые помпы дойдут до клинических испытаний. 2030 год. Будут созданы лекарства для остановки аутоиммунного разрушения клеток. 2040 год. Клеточные технологии позволят быстро восстанавливать пул бета-клеток. 2050 год. Будет выращена человеческая поджелудочная железа. Анастасия Казанцева. Вокруг света ertata Тэги: болезни, генная, глюкозы, диабет, железа, здоровье., здравоохранение., инсулин, инсулиновая, исследования, лечение, медицина, наука, новости., оразование., поджелудочная, помпа, сахарный, события., терапия, уровень

Главная / Главные темы / Тэг «оразование»

|

Категория «Блогосфера»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |