Нередко люди задаются вопросом: христианство и война, убийства на полях сражений и евангельские ...

... в период Великой

войны 1941–1945 ...

Первые советские пехотинцы на улицах Кракова, январь 1945 70 лет назад Красная армия освободила древнюю польскую столицу Краков. По свидетельству очевидцев, в самом городе во время приуроченных к 70-летию победы над фашизмом экскурсий и семинаров, проводимых МИД Польши для иностранных журналистов, экскурсоводы обходят эту тему стороной.

Первые советские пехотинцы на улицах Кракова, январь 1945 70 лет назад Красная армия освободила древнюю польскую столицу Краков. По свидетельству очевидцев, в самом городе во время приуроченных к 70-летию победы над фашизмом экскурсий и семинаров, проводимых МИД Польши для иностранных журналистов, экскурсоводы обходят эту тему стороной. Исторический музей Кракова открыл выставку с издевательским названием «Освобождение или порабощение?». О потерях советских воинов 1-го Украинского фронта и кровопролитных боях за Краков экскурсоводы и организаторы выставки предпочитают умалчивать.

А ведь в 1945 году древний польский город уцелел благодаря двум людям. Первый – это Маршал Советского Союза И.С.Конев, которого потомки жителей спасенного им от разрушений города «отблагодарили» весьма своеобразно. Улицу, названную в честь маршала-освободителя, переименовали в улицу бойцов Армии Крайовой, а памятник ему демонтировали.

Лжецы пытаются отрицать вклад Конева, запретившего использовать при штурме тяжелую артиллерию, в спасение города.  Советские воины в освобожденном Кракове, 1945

Советские воины в освобожденном Кракове, 1945 О втором человеке и его вкладе в спасение Кракова поляки вообще молчат. Хотя город уцелел именно благодаря ему. Этот человек и его товарищи организовали 18 января 1945 года взрыв Ягелонского замка в городке Новы-Сонч Краковского воеводства, где

немцы создали колоссальный склад взрывчатки, планируя взорвать Краков, мосты через реку Дунаец и Рожновскую плотину. Город был бы затоплен, а стремительное наступление прорвавшей фронт Красной армии застопорено.

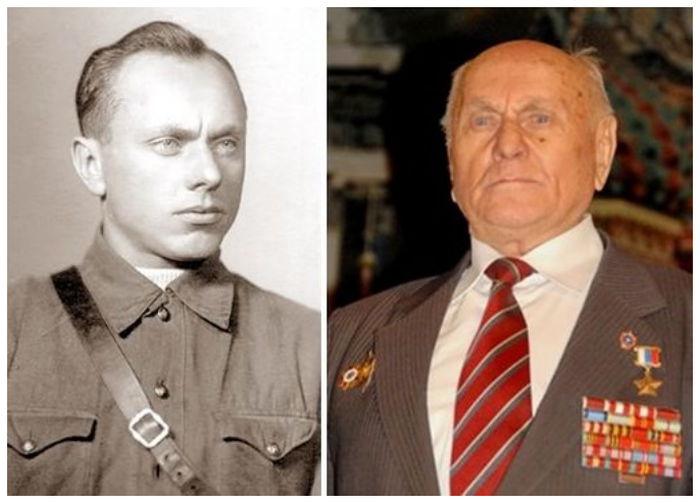

Алексей Николаевич Ботян – имя человека, под командованием которого советские воины опередили гитлеровцев и,

взорвав хранилище взрывчатки, а заодно с ним около 400 фашистов, спасли Краков. Он родился в Западной Белоруссии 28 января (10 февраля) 1917 года, в деревне Чертовицы Ошмянского уезда, в 78 км от Минска. После польско-советской войны его деревня оказалась на территории Второй Речи Посполитой, и белорус Алексей Ботян в чине унтер-офицера зенитного дивизиона Войска Польского вступил в схватку с фашистами в первый же день Второй мировой войны – 1 сентября 1939 года его расчет сбил первый «Юнкерс».

Затем последовали: сдача под Луцком в плен Красной армии, окончание в 1941 году советской разведшколы, участие в составе ОМСБОН (отдельной мотострелковой бригады особого назначения) в обороне Москвы, спецоперации в тылу врага, включая взрыв немецкого комиссариата в городе Овруч Житомирского района, уничтоживший 80 гитлеровских офицеров, в том числе специалистов по борьбе с партизанами и инспекторов из Германии…

На пути к Кракову, в польском городке Илжа еще недавно стоял обелиск с надписью: «Отсюда в ночь с 14 на 15 мая 1944 года вышли в бой с немецко-фашистскими оккупантами отряды Армии Людовой и разведывательно-диверсионная группа лейтенанта А. Ботяна – Алеши».

За год до победы группе «Алёши» удалось закрепиться и развернуть активную разведывательную и диверсионную деятельность в районе древней польской столицы. Сражаться приходилось не только с гитлеровцами и карателями украинской дивизии СС «Галичина», но и с подлостью подчинявшихся Лондону боевиков Армии Крайовой. Сам А.Ботян вспоминал об этом так: «У поляков был страх перед советскими солдатами. Офицер Армии Крайовой под кличкой «капитан Галя», бывший штабс-капитан царской армии Мусилович, предупредил меня, что «АК-овцы» предложат нам совместную операцию, а сами подставят нас под пули фашистов. Благодаря этой информации, мы на провокацию не поддались».

Тем не менее многие польские патриоты помогали отряду. В конце 1944 года бойцы «Алёши» с помощью польских соратников захватили инженера-картографа Зигмунда Огарека, служившего в тыловом подразделении вермахта. При нём находились карты оборонительных сооружений нацистов. Пленный сообщил ценные сведения о том, что в случае приближения советских войск город должен превратиться в руины и информацию о складе взрывчатки, предназначенной для уничтожения Кракова, плотины и мостов.

10 января 1945 года эти сведения были подтверждены – отряд Ботяна перехватил машину гитлеровских штабистов. В портфеле одного из уничтоженных во время засады офицеров, обер-лейтенанта Франца Шлигеля, был обнаружен документ о

минировании культурных памятников Кракова, плотины и мостов. Небольшая коррекция касалась лишь времени подрыва – город предполагалось взорвать и затопить так, чтобы нанести этим максимальный урон советским войскам, стремительно наступавшим и оказавшимся гораздо ближе, чем рассчитывали гитлеровцы.

Однако осуществить задуманное оккупанты не успели. Организованный «Алёшей» взрыв уничтожил огромный склад со взрывчаткой 18 января. А уже 19 января передовые части 1-го Украинского фронта маршала И.С.Конева, наступая без применения артиллерии и орудий, смяли стремительным броском оборону фашистов и ворвались в Краков.

Красноармейцы ведут бой на окраинах Кракова, январь 1945 года

Красноармейцы ведут бой на окраинах Кракова, январь 1945 года Эта и другие операции Алексея Николаевича Ботяна включены сегодня в учебники для подготовки спецподразделений силовых структур. Сам он после войны еще более 40 лет служил Родине. Участвовал в создании легендарного спецподразделения

«Вымпел», делясь со спецназовцами своим богатейшим боевым опытом. Он готовил бойцов, которые в 1979 году взяли штурмом дворец Амина в Кабуле.

Алексей Николаевич дважды представлялся к званию Героя Советского Союза. Однако оба раза давали орден Красного Знамени. Смущало недолгое унтер-офицерство в 1939 году в армии, созданной режимом Пилсудского. Тем не менее друзья и однополчане не оставляли надежды добиться справедливости. С каждым годом число подписей ходатайствующих увеличивалось, составив, в конце концов, 450 человек.

Справедливость восторжествовала 10 мая 2007 года. Указом № 614 президента Российской Федерации 90-летнему полковнику в отставке Алексею Николаевичу Ботяну «за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» было присвоено звание Героя России.

Вручая герою Золотую Звезду, президент России В.В.Путин подчеркнул:

«Красивейший город Европы - древний Краков был сохранен для Польши и для всей мировой культуры во многом благодаря вашему личному мужеству».

Жители Кракова и советские воины, январь 1945 года

Жители Кракова и советские воины, январь 1945 года Николай МАЛИШЕВСКИЙ

ertata

Я думал: «Жалкий человек. Чего он хочет!., небо ясно, Под небом места много всем, Но беспрестанно и ...

... />

войну 6 боевых ...

«М-90» на послевоенном параде. Ленинград, конец 1940-х - начало 1950-х гг. «М-90» подводная лодка XII серии Заложена 27 июня (по другим данным в декабре) 1936 года на заводе № 196 в Ленинграде под строительным номером С.91. 28 ноября 1937 года подводная лодка спущена на воду, 21 июня 1938 года государственная комиссия подписала акт о приемке корабля, и 25 июня 1938 года «М-90» вошла в состав 26-го дивизиона 3-й бригады ПЛ Краснознаменного Балтийского флота с базированием на Ораниенбаум.

15 ноября 1938 года подводная лодка под командованием капитан-лейтенанта Климова Александра Владимировича, выходя в надводном положении из гавани, столкнулась на Ораниенбаумском рейде с посыльным судном «ЛК-1» («Якобинец»). В результате аварии «М-90» получила пробоину и с дифферентом в нос затонула, упершись форштевнем в грунт. В затопленном втором отсеке погибло четыре человека. На следующий день «М-90» поднята спасательным судном «Коммуна» и после ремонта, который продолжался с 25 октября 1938 по 15 мая 1939 года на заводе № 196, введена в строй.

В ходе Советско-финляндской войны, 16 декабря 1939 года, «М-90» под командованием старшего лейтенанта Сидоренко Петра Антоновича вышла боевой поход с целью разведки ледовой обстановки и судоходства противника в шхерах в районе Оренгрунда и Каунисаари. Поход проходил в сложных навигационных условиях. Не раз подводная лодка ударялась о камни и подводные скалы, буквально переползая через каменные гряды. Движения кораблей и наличия льда в шхерах «М-90» не обнаружила. С ухудшением видимости, 17 декабря 1939 года подводная лодка ушла в базу.

В начале января 1940 года «М-90» выходила в море с задачей ведения разведки в районе юго-западнее Ханко. У острова Морговланд подводная лодка встретила лед, дальше идти не смогла и вынуждена была вернуться.

В начале 1940 года «М-90» под командованием старшего лейтенанта Сидоренко стала участницей интересного эксперимента. Особенности Балтийского морского театра, образование ледового покрова с ноября-декабря по март-апрель существенно затрудняли боевую подготовку подводников. В ходе Советско-финляндской войны подводным лодкам КБФ пришлось действовать в условиях ледостава. Было решено провести опыты подледного плавания и поставить перед промышленностью вопрос о конструировании устройства для пробивания льда.

Ещё до начала Советско-финляндской войны старший лейтенант А.В. Лепешкин предложил «прибор для наблюдения с подводной лодки из подо льда». 17 февраля 1940 года Главный Военный Совет ВМФ заслушал изобретателя и одобрил конструкцию прибора. Для его испытаний под председательством командира 3-й бригады ПЛ КБФ капитана 2 ранга Н.И. Виноградова была создана комиссия, а сам прибор смонтирован на специально выделенной для этого «М-90».

Работы по переоборудованию подводной лодки производились на заводе № 196 под руководством командира БЧ-5 «М-90» Н.И. Колушенкова. На тумбе перископа был установлен гидравлический бур, который представлял собой перевернутый «вверх ногами» крыльчатый двигатель Форт-Шнайдера. Создавая струю воды, он без труда размывал во льду отверстие, что позволяло командиру подводной лодки поднимать перископ. Кроме того, на палубе «М-90» были установлены две фермы с шипами для предохранения корабля от удара при всплытии.

15 мая 1940 года Главный Военный Совет ВМФ, рассмотрев результаты испытаний, признал устройство удачным, указав на отдельные недостатки, но опыт не получил дальнейшего развития.

22 июня 1941 года «М-90» встретила в составе 8-го дивизиона 2-й бригады ПЛ КБФ в Таллине (по другим данным в Ханко). Командовал субмариной старший лейтенант Татаринов Иван Михайлович. В начале июня лодка прошла докование и уже 23 июня вышла в указанный район у Хельсинки (позиция № 14).

Подводные лодки «Лембит», «М-90» и «М-102» у борта финского парохода «Ойхонна».

Турку, весна 1945г. Вечером 24 июня «М-90» всплыла и начала производить зарядку аккумуляторов, но была обстреляна своей береговой батареей острова Найсаар и вынуждена погрузиться. Вскоре подводная лодка была атакована вызванным самолетом «МБР-2» 44-й отдельной морской разведывательной авиаэскадрильи и легла на грунт, но и тут она подверглась атаке сторожевого катера, который сбросил на «М-90» более 50 глубинных бомб. При попытке всплыть субмарина вновь подверглась обстрелу береговой батареи. К счастью, никаких повреждений подводная лодка не получила. Наконец командир «М-90» сумел доложить о ситуации, и подводная лодка была отозвана в базу, куда благополучно прибыла 25 июня.

В начале июля 1941 года командиром корабля стал капитан-лейтенант Сазонов Дмитрий Михайлович, а старший лейтенант Татаринов был снят с командования кораблем и назначен с понижением.

12 июля 1941 года «М-90» прибыла в Ленинград, где была поднята на стенку завода № 190 (им. Жданова) для подготовки для перебазирования на Каспий.

31 июля 1941 года в командование кораблем вступил капитан-лейтенант Эпштейн Семен Михайлович, (капитан-лейтенант Сазонов принял «Щ-305»).

С началом блокады Ленинграда путь на Каспийское море стал закрыт, а подводная лодка фактически законсервирована.

30 апреля 1942 года «М-90» пострадала от авианалета. В результате близких разрывов пяти авиабомб осколками в трех местах был пробит прочный корпус. Погиб рабочий завода и тяжело ранен матрос.

23 октября 1942 года «М-90» вновь спущена на воду.

14 апреля 1943 года временно исполнять обязанности командира корабля поручено лейтенанту Березину Михаилу Ивановичу, а 29 мая 1943 года в командование «М-90» вступил старший лейтенант (впоследствии капитан-лейтенант) Руссин Юрий Сергеевич. В ночь на 30 июня подводная лодка перешла из Ленинграда в Кронштадт.

29 сентября 1943 года «М-90» после более чем двухлетнего перерыва вновь вышла в боевой поход. Утром 1 октября субмарина была уже в указанном районе – у маяка Тийскери. 3 октября командир отказался от атаки отряда кораблей противника – препятствие создавала каменная гряда. В ночь на 5 октября с «М-90» на остров Хамншер высажен разведчик, при этом подводная лодка повредила киль, кратковременно сев на мель.

В ночь на 7 октября «М-90» перешла в район западнее острова Гогланд, где утром следующего дня не смогла выйти в атаку на тральщики противника. Вечером следующего дня в районе Котка – Хельсинки субмарина все-таки атаковала вражеский конвой. «М-90» выпустила две торпеды по десантной барже противника. На подводной лодке слышали взрыв. В некоторых источниках даже указывается жертва «М-90» – быстроходная десантная баржа «F-212» (220 т), но противник успех нашей подводной лодки не подтверждает.

Израсходовав торпеды «М-90» начала возвращение в базу. Южнее острова Гогланд она подверглась преследованию сил ПЛО противника, но, несмотря на это, благополучно вернулась в Кронштадт.

В конце октября 1943 года «М-90» перешла в Ленинград для зимней стоянки и ремонта.

Кампанию 1944 года лодка начала на Ладоге. 18 июня она вошла в Ладожское озеро, где с 19 по 25 июня в интересах войск Карельского фронта совершила один боевой поход в район устьев рек Видлица и Олонка. 13 июля «М-90» вернулась в Ленинград.

Осенью 1944 года Финляндия вышла из войны. 19 ноября «М-90» перебазирована на Ханко.

15 декабря вместо убывшего на учебу Ю.С. Руссина в командование кораблем вступил старший лейтенант (затем капитан-лейтенант) Егоров Георгий Михайлович. 20 декабря 1944 года он впервые вывел «М-90» в боевой поход в качестве командира.

В полдень 21 декабря подводная лодка заняла указанный район в устье Финского залива. Позже, уже адмирал флота, Герой Советского Союза Г.М. Егоров писал: «Вспоминая сейчас это плавание, я думаю, каким же оно было тяжелым! Непрерывные штормы. Как ни всплывешь – снежная пурга. Не видно ни зги». Из 129 часов проведенных подводной лодкой под водой только 9 часов «М-90» была на перископной глубине, а остальное время была вынуждена лежать на грунте. 30 декабря 1944 года подводная лодка вернулась в базу.

В 1945 году «М-90» еще два раза выходила в море. В первый раз в район Виндавы (позиция № 5), во второй – у Либавы лодка занимала часть позиции № 1. За все это время «М-90» контактов с противником не имела. 6 мая подводную лодку планировалось послать к Виндаве, но на переходе в указанный район «М-90» застала весть об окончании войны. Поход был отменен, и субмарина вернулась в базу.

12 ноября 1952 года «М-90» выведена из боевого состава и переформирована в учебную подводную лодку, а 26 июня 1954 года субмарина была исключена из состава ВМФ и сдана на слом.

В Советско-финляндскую войну 2 боевых похода

16.12.1939 – 17.12.1939

05.01.1940 – 09.01.1940

В Великую Отечественную войну 6 боевых походов (один из них на Ладожском озере)

23.06.1941 – 25.06.1941

29.09.1943 – 10.10.1943

19.06.1944 – 25.06.1944

20.12.1944 – 31.12.1944

29.01.1945 – 09.02.1945

06.03.1945 – 19.03.1945

Произвела одну торпедную атаку с выпуском двух торпед. Подтвержденных побед нет.

ertata