... Торгово-промышленной

состоялся круглый ... Торгово-промышленной

Саратовской области, ...

art

ma-zaika | Круглый стоЛ |

04 февраля в конференц-зале Торгово-промышленной палаты состоялся круглый стол "Есть ли рок в Саратове", в преддверии Четвертого Поволжского рок-фестиваля "Желтая гора-2015".

В ходе беседы на экране демонстрировалась статическая заставка с темой круглого стола, а также динамическая фотозакольцовка, составленная из фотоматериалов прошедших фестивалей.

Приветственное слово взял председатель Торгово-промышленной палаты Саратовской области, член жюри фестиваля Максим Фатеев:

"Четвёртый год подряд помогаю в проведении фестиваля и убеждён, что в Саратове есть хорошие команды. И как первый фестиваль, который состоялся в 1987 году, последующие проходят драйвово."

Молодой журналист Андрей Руфанов был инициатором проведения первого фестиваля. Ему удалось найти подходящую группу и воодушевить на проведение масштабного действа. "Россыпи музыкантов существуют на саратовской почве, для того чтобы они зазвучали и существует проект "Жёлтая гора"".

Президент фестиваля Андрей Руфанов отметил, что существует вероятность проведения фестиваля на открытой площадке. На данный момент спорткомплекс "Звёздный" наиболее удобен для проведения мероприятий подобного формата (звук, свет, сцена, фанзона, вместимость 2000 зрителей).

Организатор Сборника независимой музыки Саратова "SIM", а также гитарист трёх саратовских групп Soliptic, Gonnalon и Oildust, Юрий Швам отметил, что "рок-фестивали были в нашем городе и до "Жёлтой горы", но этот фестиваль отличает высокий уровень отбора".

Саратовский фотограф, а также организатор концертов на саратовских площадках, Николай Шадрин подчеркнул, что в нашем городе значительно больше площадок для реализации рок-коллективов, чем в соседних регионах и на протяжении нескольких лет число действующих групп составляет порядка 200.

Лидер группы "Radioaction" Вячеслав Плеханов считает, что ""Жёлтая гора" не лифт, но ступенька, которая позволяет показать себя и позволяет почувствовать себя перед залом порядка 1000 зрителей. И это отличная возможность "голодным музыкантам" добраться до зрителя".

Евгения Опрятнова, которая организовывала кавер-фестиваль "Песок" назвала "Жёлтую гору" "одним из главных музыкальных событий города, неким срезом живой музыки".

"В нашем городе сложилась очень хорошая средняя планка. Уровень таков, что за неделю можно делать кавер-проект. Грех не заниматься этим сейчас. Другое дело как развит и продвинут зритель", отметил Андрей Руфанов. Прогнозов по наполняемости зала он делать не стал. По его мнению нужно идти в "Жёлтую гору" и вместе со всеми находить "звёздную химию".

Фото: © Copyright ma-zaika.ru

...

выдерживают стилистическое единство ... в интерьере

Аверкия Кириллова ...

Палаты думного дьяка Аверкия Кириллова. С. А. Кириллов. Из серии «По Москве XVII века»

Палаты думного дьяка Аверкия Кириллова. С. А. Кириллов. Из серии «По Москве XVII века»

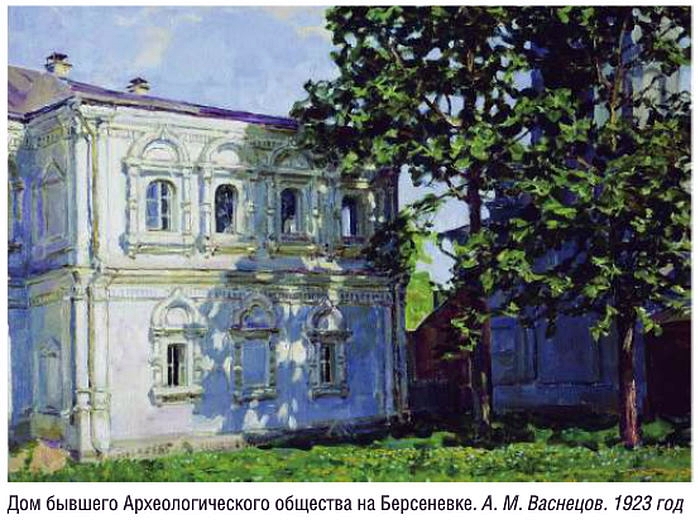

(реконструкция автора). 1995 год Палаты Аверкия Кириллова относятся к немногим памятникам гражданской архитектуры XVII века, сохранившимся в Москве за пределами Кремля и монастырей. Их облик не спутаешь ни с каким другим московским строением. Не менее интересна их история. Одна из страниц ее связана с Императорским Московским археологическим обществом, располагавшимся здесь с 1868 по 1923 год. Основанное в 1864 году, оно за несколько десятилетий сумело коренным образом изменить отношение русского общества к отечественному культурному наследию: ввело в научный оборот сведения о многих сотнях памятников, способствовало становлению музееведения как научной дисциплины. В этом немалая заслуга руководителей общества – графа А. С. Уварова и его жены графини П. С. Уваровой. Членами общества были историки М. П. Погодин, С. М. Соловьёв, В. О. Ключевский, Д. О.Шеппинг, архитекторы Ф. Ф. Горностаев, Л. В Даль, К. М. Быковский, И. П. Машков, художники А. М. Васнецов и И. С. Остроумов, писатели А. Ф. Вельтман, Ф. Н. Глинка, В. М. Жемчужников, Д. Н. Мамин-Сибиряк, П. И. Мельников-Печерский и многие другие.

Деятельность общества не ограничивалась Москвой, где его члены проводили экспертизу градостроительных проектов для исторической части города: по всей стране были спасены десятки памятников архитектуры. Среди них и сами палаты, и церковь Покрова на Нерли, и деревянная церковь Лазаря Муромского (ныне находится в музее-заповеднике «Кижи»), Успенский собор на Городке в Звенигороде, Белые палаты Ростовского кремля, крепостные стены Коломенского кремля...

Первые свидетельства об участке, где выросли палаты Аверкия Кириллова, относятся к XV веку. Тогда здесь располагался крупный деревянный дом на белокаменном подклете, явно принадлежавший влиятельному лицу. Наиболее вероятный владелец – сын боярский и член боярской думы Иван Никитич Беклемишев, по прозвищу Берсень. У Ивана III он пользовался большим доверием, но при его сыне Василии III был казнён в 1525 году за «дерзкие слова». Его имя носит как Берсеневская набережная, так и Беклемишевская (Москворецкая) кремлёвская башня.

Старые московские предания, а вслед за ними и дореволюционные публикации называют следующим владельцем этой местности знаменитого опричника Малюту Скуратова. Исключать этого нельзя, хотя собственный двор Скуратовых-Бельских находился на другой стороне Москвы-реки, в приходе церкви Антипы на Колымажном дворе. Не подтверждают документы и того, что по родству с Малютой этот участок достался Годуновым и впоследствии переходил от одной боярской фамилии к другой.

Наиболее вероятно, что с XVI века владельцем усадьбы был «государев садовник» – некий Кирилл, получивший её в пожалование из царских владений. Из двух его детей один – Филипп умер бездетным, а второй – Стефан оставил троих сыновей. Аверкий Стефанович Кириллов (1622–1682) со временем стал единственным хозяином усадьбы, а землю, принадлежавшую братьям, пожертвовал под кладбище церкви Николы на Берсеневке.

Числившийся, как и предки, садовником, Аверкий вырос в крупнейшего купца предпринимателя, «московского гостя», а позже и заметного государственного деятеля (9, ед. хр. 2, л. 2). Он был владельцем многочисленных лавок в Москве и других русских городах, имел соляные варницы в Соли Камской, несколько имений. В начале 1677 года царь Фёдор Алексеевич произвёл его из подьячих в думные дьяки. В этом чине он возглавлял приказы Большой казны, Большого прихода и Большого дворца, был приказным судьёй (2, с. 46; 8, с. 200–219). По сути, он руководил государственными финансами, торговлей и промышленностью (3, с. 233; 7, с. 90–95).

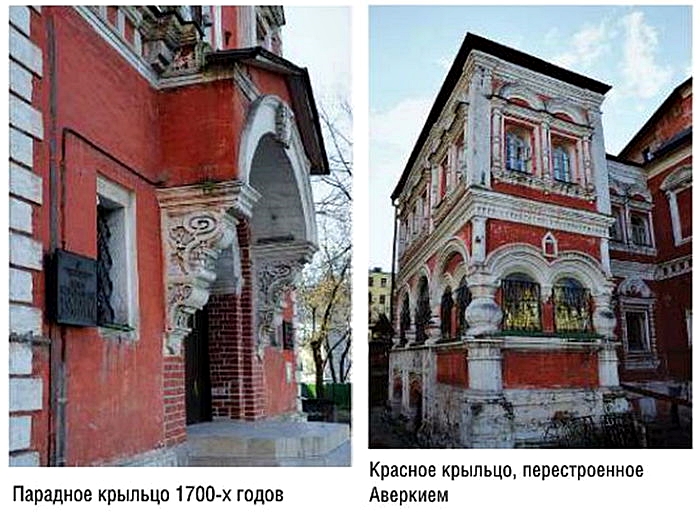

На момент перехода палат к Аверкию Кириллову это было достаточно крупное Г-образное в плане здание. Восточный фасад украшало нарядное красное крыльцо с двойными арками на кувшинообразных столбах. В отделке едва ли не впервые в московском зодчестве использовались нарядные изразцы в синих тонах по белому фону. Каждый из ярусов дома венчался сложным карнизом с поребриком, окна декорировали пышные наличники, стены дробились многочисленными вертикальными тягами – пилястрами и полуколоннами.

Став владельцем здания, Аверкий Кириллов расширил его со стороны двора. В свод одного из залов первого этажа была вмонтирована плита с надписью: «Написан сей святый и животворящий крест в лета 7165 [1657] года, того же лета и полата сия посправлена» (6, с. 429–443). Подобная «памятная надпись» – случай исключительный в истории русской архитектуры. Новая Крестовая палата была обращена в сторону приходского храма, а голгофский крест, существующий в плите с надписью, свидетельствует о приверженности реформам Патриарха Никона.

Одновременно с северовосточным помещением первого этажа соорудили покои на втором этаже, где прежде была только «светлица». Палаты Аверкия Кириллова были исключительно «господским домом», слуги жили в каменных и деревянных избах, стоявших особняком во дворе. Первый этаж был хозяйственным. Ныне это подвал – так за несколько столетий поднялся культурный слой. Поэтому, конечно, в VII– ХVIII веках здание выглядело выше и репрезентативнее.

Будущий бургомистр Амстердама голландец Николаас Витсен оставил подробную запись в своём дневнике от 20 апреля 1665 года: «Я посетил Аверкия Степановича Кириллова, первого гостя, которого считают одним из самых богатых купцов. Он живёт в прекраснейшем здании; это большая и красивая каменная палата, верх из дерева. Во дворе у него собственная церковь и колокольня, богато убранные, красивый двор и сад. Обстановка внутри дома не хуже, в окнах немецкие разрисованные стёкла. Короче – у него всё, что нужно для богато обставленного дома: прекрасные стулья и столы, картины, ковры, шкафы, серебряные изделия и т. д. Он угостил нас различными напитками, а также огурцами, дынями, тыквой, орехами и прозрачными яблоками, и всё это подали на красивом резном серебре, очень чистом. Не было недостатка в резных кубках и чарках. Все его слуги были одеты в одинаковое платье, что не было принято даже у самого царя» (4, с. 161). Принимая голландцев, Аверкий Кириллов показывал им переводную «книгу предсказаний будущего», из чего можно заключить, что в палатах имелась и библиотека.

Любопытно, что гость воспринял в качестве домовой приходскую церковь Николы на Берсеневке, выстроенную в 1656–1657 годах, одновременно с Крестовой палатой. Этот бесстолпный трёхапсидный пятикупольный храм завершён двумя рядами кокошников, перекрытых по закомарам. С северной стороны к основному объёму примыкает крыльцо на столбах кубышках. Его бочкообразная кровля не имеет аналогов в каменном зодчестве Москвы.

В одном, однако, Н. Витсен ошибся: несмотря на отчётливо выраженное стилистическое единство с палатами, храм Николы не входил в состав усадьбы. Согласно архивным документам, его строительство велось «по обещанию приходских и разных посторонних чинов людей», то есть по заказу всех жителей Берсеневской набережной (5, с. 264–266).

С Аверкием Кирилловым как сторонником Нарышкиных жестоко расправились мятежные стрельцы в ходе Московского восстания 1682 года. Его сбросили с кремлёвского Красного крыльца, зарубили бердышами и с криками: «Расступитесь, думный дьяк идёт!» – перетащили изуродованный труп на Красную площадь. На водружённом там памятном столбе стрельцы перечислили грехи своей жертвы: «Великие взятки имал и налогу и всякую и неправду чинил».

Аверкия и ненадолго пережившую его жену Евфимию Евлампиевну похоронили под северной папертью церкви Николы. Невдалеке, в подклете усыпальнице храма покоились его родители и, возможно, дед.

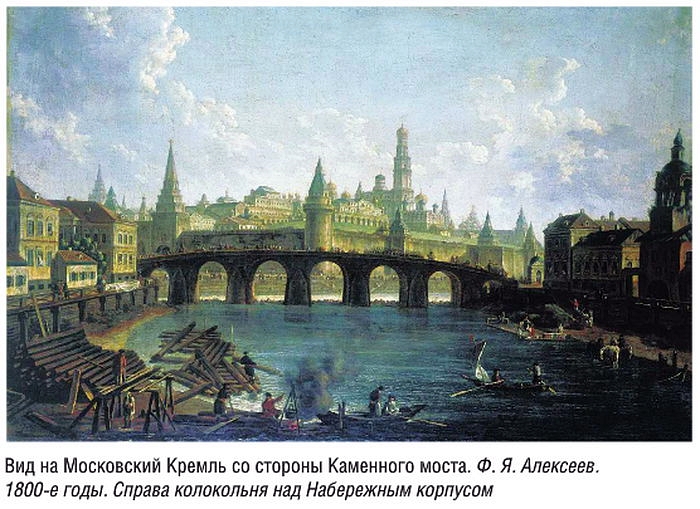

Наследовал Аверкию сын Яков. В конце XVII века его жена Ирина Семеновна построила перед церковью Набережный корпус для богадельни, однако был он невелик и использовался как дом причта. Над его воротами, открывавшими въезд на церковный двор со стороны Берсеневской набережной, находилась колокольня, пострадавшая во время пожара 1812 года и через несколько лет разобранная (снос колокольни состоялся не ранее 1815 года, она ещё значится на плане, составленном в том году) (9, ед. хр. 19, л. 1). Новую возвели только в 1854 году – на этот раз у западной стены новой церковной трапезной. Повреждённая взрывной волной при уничтожении храма Христа Спасителя, она была снесена в 1932 году.

Однако мы забежали далеко вперёд. В 1667 году палаты Кирилловых приобрёл Семён Иванович Маслов (10). В начале следующего века они были перестроены и получили вид, близкий современному. Полностью изменился парадный фасад. В его средней части появилась пристройка во вкусе петровской эпохи: трёхъярусная, с мощным декоративным завершением и огромными, довольно причудливой формы волютами и пышными гирляндами из цветов и фруктов, фланкирующими «теремок» верхнего яруса.

Вход в здание со стороны набережной получил арку, поддерживаемую великолепными резными кронштейнами. Над ней находился балкон. Окна среднего яруса несколько больше остальных, обрамлены строгими наличниками и завершаются лучковыми фронтонами-раковинками. Углы пристройки рустованы – решение, которое придало ей некую архитектурную собранность в контрасте с прихотливой и «необязательной» архитектурой XVII века. Для придания палатам симметрии, тогда входившей в моду, справа по фасаду была сделана пристройка с ризалитом, уравновешивающая объём с крыльцом.

Парадное крыльцо украшали статуи на постаментах. Уже в нашем веке на чердаке были обнаружены фрагменты двух фигур и ещё одна, почти уцелевшая. Это человек в длинной одежде, с рукой, прижатой к груди, весьма напоминающий апостолов на галерее знаменитой церкви в Дубровицах. Весьма интересен и другой аналог, уже архитектурный, – церковь Сант-Михилскерк в бельгийском городе Лувене, возведённая в 1650–1666 годах по проекту архитектора В. Хесиуса.

Палаты выдерживают стилистическое единство с расположенным по соседству корпусом Суконного двора (суконной фабрики). Оба здания, палаты и Суконный двор, своими главными фасадами фланкировали не сохранившийся Всехсвятский Каменный мост, по сути, составляя единый ансамбль.

Видимо, при Масловых в палатах одновременно с их реконструкцией или вскоре после неё было сооружено семь новых печей. Стилистический анализ даёт возможность отнести по крайней мере большую часть их изразцов, обнаруженных на чердаке, к началу XVIII века. Формы рисунков позволяют предположить, что образцом для них послужил некий сервиз, скорее всего имевший голландское происхождение. Изразцов много, и их теперь хватит по крайней мере на три печки. Они отечественного производства, с изображениями пейзажей со зданиями, людьми и зверями.

С 1 июля 1756 года казна приобрела палаты у родственницы Масловых Анны Ивановны Зиновьевой за 5 тысяч 500 рублей, о чём сохранилась запись в дворовой книге Юстиц-коллегии. В палатах первое время разместились Корчемная контора и один из складов – магазин № 10.

С марта 1771 по май 1793 года в палатах располагался Разрядно-сенатский архив, предшественник Российского государственного архива древних актов. Здесь хранились подлинные столбцы родословных росписей, боярские и разрядные книги, отчёты об обороноспособности городов, документы о народных восстаниях и прочее. Фонд насчитывал несколько сотен тысяч дел.

Затем сюда переехала Московская казённая палата. В 1806 году здание было реконструировано по проекту архитектора А. Назарова для Сенатской курьерской команды и стало называться в обиходе Курьерским домом. Когда к 1860-м годам оно оказалось в аварийном состоянии, «рационально мыслившие» чиновники, возглавлявшие дворцовое ведомство, не пожелали отпускать средства на ремонт «рухляди». К счастью, обречённым на слом строением заинтересовалось Императорское Московское археологическое общество (МАО), и Александр II передал палаты ему.

В 1870 и 1884 годах под руководством архитекторов А. Попова и Н. Никитина в палатах были проведены реставрационные работы, в ходе которых разобраны позднейшие пристройки и расписана «во вкусе допетровского времени» Крестовая палата, ставшая залом заседаний общества.

В 1909 году для изучения и сохранения памятников московской архитектуры стали формироваться коллекции музея «Старая Москва», которые хранились в палатах. Позднее это собрание перешло в Исторический музей, одним из инициаторов создания которого в своё время был П. С. Уваров.

Общество было ликвидировано приказом НКВД в июне 1923 года, разделив участь большинства подобных объединений дореволюционной России. С декабря 1924 года первый этаж особняка Аверкия Кириллова занимал Институт по изучению языков и этнических культур восточных народов СССР. Поэт Осип Мандельштам, посетивший его в 1930 году, поделился очаровательным описанием здания и институтских нравов: «Мой любительский приход никого не порадовал».

Через год на второй этаж палат переехали Центральные государственные реставрационные мастерские (ЦГРМ), созданные известным художником Игорем Эммануиловичем Грабарём. Его подход к охране памятников вызывал, впрочем, куда большие возражения, нежели творческие достижения, так что в этой области он получил нелестное прозвище Угорь Обмануйлович Гробарь. В 1930 году он был вынужден отказаться от дальнейшего руководства мастерскими. К этому времени им передали церковь Николы. Через два года колокольню снесли, а мастерские закрыли.

После этого в палатах была поселена обслуга Дома Правительства (Дома на набережной), а в здании Набережного корпуса некоторое время располагался Московский областной краеведческий музей. После начала войны, летом 1941 года, в церкви было устроено объединённое фондохранилище крупнейших столичных музеев. Упрятанные в сотни ящиков, здесь хранились коллекции Исторического музея, Музея Революции, Музея народов СССР, Биологического музея. Наиболее ценные реликвии находились в церковном подвале.

После войны, в конце 1947 года, палаты Аверкия Кириллова частично отошли Научно-исследовательскому институту краеведческой и музейной работы Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК РСФСР.

В 1953–1959 годах в палатах проводились реставрационные работы. Их руководитель Г. В. Алфёрова описала урон, нанесённый жильцами, которые вырубили связи, растесали окна, пробили в стенах новые двери и прочее. Отмечалось и плачевное состояние белокаменного декора северной пристройки XVIII века (1, с. 135–150). Работы в этих условиях велись медленно и, к сожалению, были прерваны из-за реорганизации службы. Завершали их в спешном порядке в 1960–1963 годах, уже без необходимых исследований и фиксации, но с искажениями.

Одним из положительных результатов реставрации были ликвидация общежития и полная передача палат Аверкия Кирилова институту, который в 1966 году получил новое наименование – НИИ музееведения и охраны памятников истории и культуры. В 1968 году на его базе было создано новое учреждение–республиканский Научно-исследовательский институт культуры, ныне Российский институт культурологии Министерства культуры РФ.

Исторически палаты находились в специфическом тупиковом участке Москвы, который посещали только сотрудники шоколадной фабрики «Красный Октябрь», бывшей «Эйнем». Теперь ситуация изменилась: здания превратились в популярные культурные объекты. Кроме того, планируемый мост между Берсеневской и Крымской набережными сделает палаты Аверкия Кириллова одной из ключевых точек туристического маршрута по центру столицы. Поэтому этот уникальный памятник в ближайшее время вновь неизбежно обратит на себя внимание.

Литература и источники 1. Алфёрова Г. В. Исследование и реставрация палат Аверкия Кириллова: (работы, проведённые в 1954–1964 гг.) // Из истории реставрации памятников культуры. М., 1974.

Литература и источники 1. Алфёрова Г. В. Исследование и реставрация палат Аверкия Кириллова: (работы, проведённые в 1954–1964 гг.) // Из истории реставрации памятников культуры. М., 1974.

2. Богоявленский С. Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI–XVII веков. М., 2006.

3. Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975.

4. Витсен Н. Путешествие в Московию 1664–1665 гг. / Пер. со староголланд. В. Г. Трисман. М., 1996.

5. Коробко М.Ю. Еще раз об истории палат Аверкия Кириллова // Вопросы охраныииспользования памятников истории и культуры. М., 1994.

6. Святославский А. В. Белокаменный крест с надписью в интерьере палат Аверкия Кириллова // Ставрографический сборник. Кн. 3. Крест как личная святыня. М., 2005.

7. Седов П. В. Хождение во власть гостя Аверкия Кириллова // Торговля, купечество и таможенное дело в России в ХVI– XVIII вв. Сборник материалов международной конференции. СПб., 2001.

8. Фролов А. И. Палаты Аверкия Кириллова: забытые страницы истории // Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры. М., 1992.

9. ЦХНДМ ЦГА г. Москвы. Ф. 1. Якиманская часть. Д. 15.

10. РГАДА. Ф.282. Оп.1 д.502, л. 776-777. М. Ю. Коробко, историк, лауреат Макарьевской премии. Журнал “Русская История”

ertata

... прошли квест "

Палата №6" три ...

... », глава комитета

по образованию Вячеслав ... главы комитета верхней

парламента по ...

... считалось, что Оружейная

впервые упоминается в ... выводу, что здание

было построено вернее ...