|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

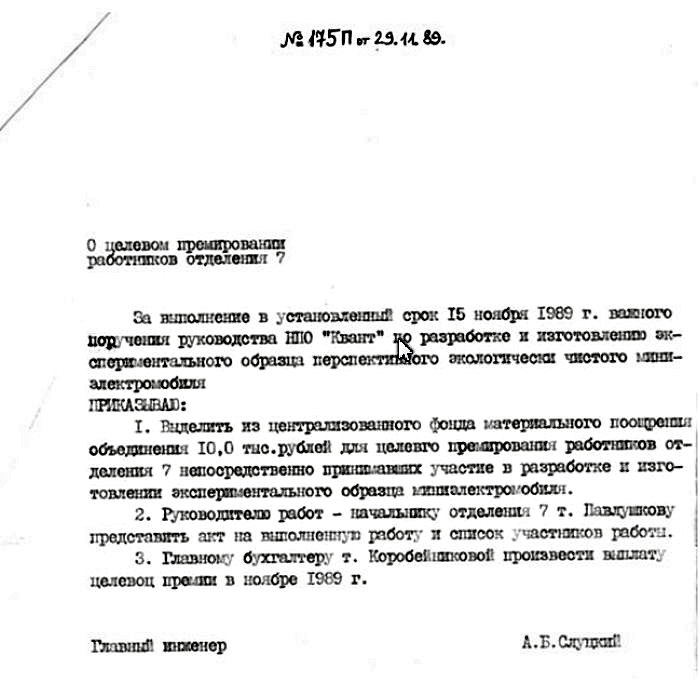

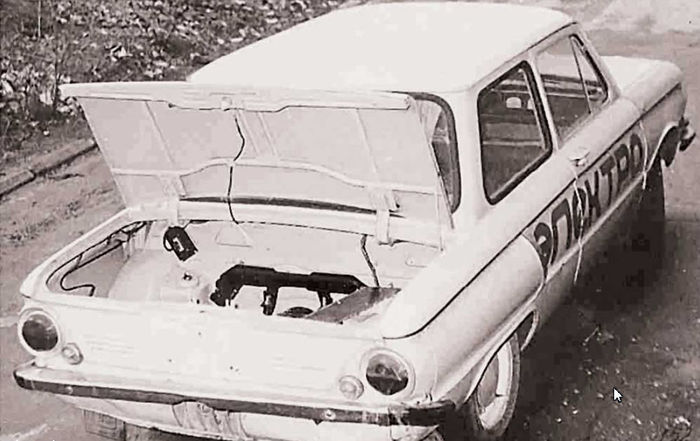

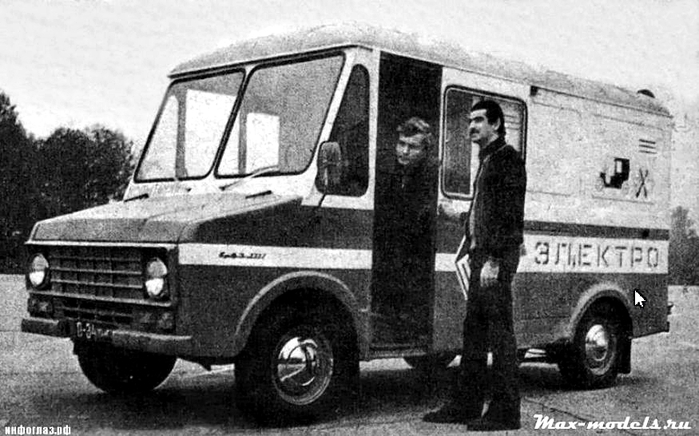

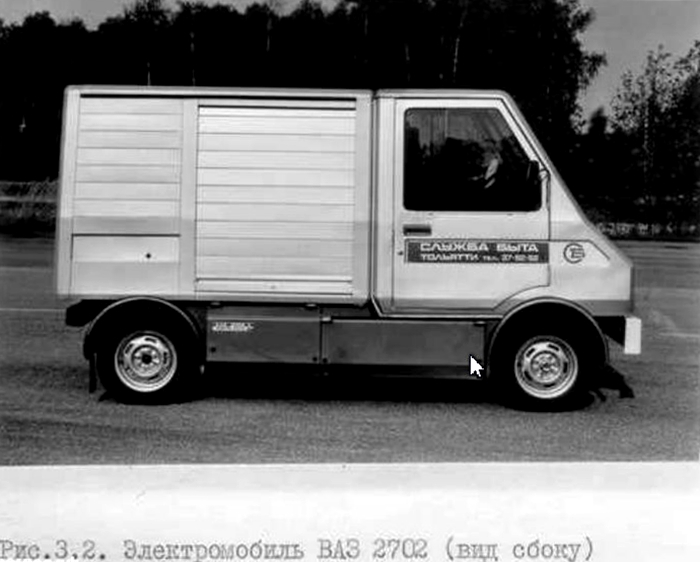

Сергей Морозов в Давосе.2014-01-23 18:56:09Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил в качестве эксперта на Всемирном экономическом форуме в Давосе  Главу региона пригласили представить инвестиционный потенциал области в рамках одного из крупнейших в мире мероприятий года в сфере экономики. Сергей Морозов принял участие в сессиях «Российские регионы: механизмы роста» и «Перспективы России». В своем выступлении Губернатор подчеркнул, что за шесть лет объем инвестиций в Ульяновской области вырос более чем в два раза - с 35 млрд рублей в 2007 году до почти 80 млрд по итогам 2013 года. Сегодня инвестиционный портфель региона составляет более 300 млрд рублей. В область пришли такие известные во всем мире компании, как «ЭФЕС», «Марс», «Гильдемайстер», «Шэффлер», «Бриджстоун», «Исудзу», «Кварцверке», «Бомбардье», «Легран», «БАУ Мотор Корпорэйшн», «Джокей Пластик», «Таката Рус» и многие другие. В настоящее время в регионе строится почти 30 предприятий. Также растет объем инвестиций по линии малого и среднего бизнеса. Только за 2013 год он увеличился почти в 1,5 раза. Как отметил Сергей Морозов, сегодня перед регионом стоит задача сохранить лидирующие позиции по привлечению инвестиций. Для этого в 2014 году планируется реализовать комплекс мероприятий, направленных на развитие бизнес-климата в муниципальных образованиях региона. В частности, планируется предоставление налоговых каникул предпринимателям, применяющим патентную и упрощённую системы налогообложения. Также в планах установление запрета на принятие на муниципальном и региональном уровне решений, ухудшающих положение бизнес-среды. Кроме того, в 2014 году в регионе заработает служба налоговой помощи, а также будут сформированы новые институты, отвечающие за развитие муниципалитетов. Ульяновская область также выступит разработчиком бизнес-википедии для стимулирования развития предпринимательства. По словам Губернатора Сергея Морозова, в течение года будут сформированы уникальные условия для сотрудничества власти и бизнес-сообщества. Планируется создать ассоциацию регионального бизнеса, а также разработать кодекс бизнес-этики. Также в настоящее время ведется подготовка общественного антикоррупционного договора, обязательного к подписанию муниципальными, региональными, федеральными органами власти в области и бизнес-объединениями. «С учётом высокой диверсифицированности и разнообразия субъектов Российской Федерации именно российские регионы действительно могут стать драйверами быстрого развития страны. На местах накоплен большой опыт, который можно применять в самых разных условиях. И этот опыт надо находить и использовать. Взаимное обогащение через взаимное обучение регионов - важнейшее условие развития страны»,- сказал Сергей Морозов. Напомним, руководство Ульяновской области впервые приглашено на Всемирный экономический форум в качестве эксперта. «На сегодняшний день именно субъекты Российской Федерации должны стать драйверами роста экономики, необходимо увеличивать число региональных центров притяжения инвестиций. Ряд регионов уже являются лидерами по привлечению инвестиций и развитию бизнес-среды, к ним относится и Ульяновская область. Она была одним из шести первых «пилотных» регионов по внедрению Стандарта инвестиционной деятельности. Итоги внедрения Стандарта в области оцениваются АНО «АСИ» и экспертными группами как успешные, и их необходимо тиражировать, как лучшие практики по созданию благоприятного инвестиционного климата на российских и международных мероприятиях. Участие Губернатора и представителей Правительства Ульяновской области в международных форумах такого уровня, как Всемирный экономический форум в Давосе, – это возможность представить инвестиционный потенциал области и России в целом, как успешную практику по модернизации экономики и улучшению делового климата представителям зарубежного бизнеса и мировому сообществу. Обеспечение взаимодействия с инвестиционными фондами и банками, международными институтами развития, специализированными финансовыми организациями является одним из механизмов привлечения инвесторов с целью формирования новых точек роста в регионах России», - прокомментировал директор Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития России Игорь Коваль. Российские эксперты считают выступление Губернатора Ульяновской области на Всемирном форуме в Давосе прорывом в экономическом и политическом плане  Ученые прокомментировали итоги участия региона в ВЭФ, который проходит в Швейцарии с 22 января. Как подчеркнула профессор кафедры финансов и статистики Российского Университета кооперации, доктор экономических наук Лидия Силаева, Ульяновская область - это пример настоящего прорыва среди российских регионов в плане экономики и сопряженной с ней инвестиционной деятельности. «Результат не только в цифрах, он в признании мирового сообщества. В Давосе собираются успешные и известные бизнесмены, руководители государств, интеллектуальная элита. Они обсуждают серьезные мировые проблемы. Приглашение на эту площадку конкретного региона, причем региона, который не так давно был в хвосте всех экономических рейтингов, - на самом деле закономерно. Цифры и факты свидетельствуют, что Ульяновская область совершила большой скачок и приблизилась к той отметке, когда может делиться богатым накопленным опытом с мировым сообществом. Не будем забывать, что цель ВЭФ заключается в разработке инициатив и системы мер, необходимых для разрешения проблем в экономике, социальной сфере и т.д. Если Ульяновская область получила приглашение в этом поучаствовать, могу сказать с уверенностью, это хороший знак и для региона, и страны в целом», - заключила Лидия Силаева. По мнению кандидата экономических наук Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина Елены Смирновой, развитие инвестиционной политики Ульяновской области сегодня - это актуальная тема для обсуждения в научных кругах. «Давосский форум - ежегодное значимое событие крупного масштаба в мировой экономике, и тот факт, что Ульяновская область принимает участие в данном мероприятии в качестве эксперта, на мой взгляд, является неоспоримым успехом для региона, - сказала Елена Смирнова. - Действие инвестиционных проектов и открытие современных высокотехнологичных предприятий на территории Ульяновской области это, безусловно, новые рабочие места, развитие инфраструктуры, и, в целом, большое подспорье для экономического роста региона. Представлять Россию на таком мероприятии, как Давосский форум, это не только федеральное, но и международное признание и одобрение политики правительства Ульяновской области». Заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Ульяновского государственного технического университета Наталья Ширяева отметила, что дальнейшее повышение инвестиционного потенциала, которое продолжится, в том числе благодаря контактам, налаженным на Всемирном экономическом форуме, станет новым витком для развития инфраструктуры и социальной сферы. «Конечно, мы внимательно следим за Давосским форумом и выступлением Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова на нем. Значимость участия нашего региона в данном мероприятии высока как в политическом плане, так и в экономическом. Не секрет, что Ульяновская область в последнее время начала делать большие успехи в реализации инвестиционной политики, регион однозначно стал развиваться более интенсивно», - заключила кандидат экономических наук. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин , находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, прокомментировал участие региона в этом мероприятии. «Ульяновская область демонстрирует впечатляющие темпы роста в последние годы и, самое главное, - это показывают и международные рейтинги, и российские замеры, - Ульяновская область сегодня – одна из самых комфортных площадок для развития, площадок для инвестиций и для внешних инвесторов, и для российских предпринимателей» Правительство Ульяновской области ©  ertata Тэги: давосский, инвестиции, инвестиционный, климат, новости, новости., область, промышленность, промышленность., регион, регион., россия, события., ульяновск., ульяновская, форум, экономика, экономика. Электромобили СССР.2014-01-23 17:52:12... отечественный троллейвоз промышленного изготовления ... и последняя промышленная партия электромобилей ... + развернуть текст сохранённая копия  Сейчас очень популярная автомобильная тема — это современные электромобили и например Tesla в частности. А многие ли знают насколько давно существует это направление в автомобилестроении? Можно поставить вопрос еще более конкретней — многие ли в курсе насколько широко эта тематика разрабатывалась в СССР ? Давайте узнаем про это подробнее … В 1935 году на базе автомобиля ГАЗ-А был построен первый советский электромобиль. В тот же период в лаборатории электрической тяги Московского энергетического института (МЭИ) под руководством профессора В.Резенфорда и инженера Ю.Галкина был создан двухтонный электромобиль на базе автомобиля ЗИС-5. Это аккумуляторный мусоровоз на переделанном шасси ЗИС-5. Позади кабины на грузовой платформе размещались в деревянных ящиках 40 аккумуляторов суммарной емкостью 168 А-ч и общей массой 1400 кг. Они питали энергией размещенный под кабиной водителя электродвигатель с последовательным возбуждением. Он развивал мощность 13 кВт при 930 об/мин. Для регулирования скорости движения служил управляемый педалью контроллер, который обеспечивал семь режимов. В снаряженном состоянии электромобиль ЛЭТ, построенный в 1935 г., имел массу около 4200 кг. Мог перевозить два контейнера с мусором массой 1800 кг. Наибольшая скорость машины — 24 км/ч, запас хода — 40 км.   Тогда же был создан первый советский электробус на базе троллейбуса СВАРЗ-ЛК (Лазарь Каганович) вместимостью до 80 человек. Идея троллейбуса впервые возникла в 1924 году, но к реализации приступили только в 1932 году. Для них летом 1933 г. изготовил шасси Ярославский автозавод. В октябре 1933 г. автозавод им. Сталина (АМО-ЗИЛ) изготовил кузова, а завод «Динамо» — электрооборудование по американским чертежам (в т.ч. и электромоторы). Регулярное движение одного троллейбуса началось в 11 часов утра 15 ноября 1933 г. Это была первая в Москве и СССР троллейбусная линия.  СВАРЗ-ЛК (Лазарь Каганович) Еще одна машина — троллейкар НИИГТ, построенный московским заводом «Аремз» в 1939 г. Это была грузовая машина с комбинированной силовой установкой: автомобильными двигателем и коробкой передач ЗИС-5 и троллейбусным двигателем ДТБ-60 постоянного тока. Троллейкар питался электроэнергией от проводов как троллейбус, но мог выполнять как автомобиль автономные поездки. Основу машины «НИИГТ-Аремз» составляло шасси троллейбуса ЯТБ-2. При грузоподъемности 6000 кг она имела снаряженную массу 6700 кг и развивала скорость 55 км/ч. Основные размеры: длина - 8700 мм, ширина — 2500 мм, колесная база — 5200 мм. Несколько таких троллейкаров эксплуатировались в период 1940-1948 гг. на столичных улицах.  Он сочетал преимущества троллейбусов (бесшумность, чистоту и дешевое «топливо») и грузовиков (автономность). В смысле, сложив «рога» и запустив двигатель внутреннего сгорания аппарат мог отлучиться от проводов куда угодно, в отличие от грузовых троллейбусов.. Но в этом, полагаю, была и его ахиллесова пята: машина вышла, должно быть, куда дороже что троллейбуса, что грузовика — да и таскать ей приходилось много лишнего. При питании от проводов ненужные, но тяжелые автомобильные потроха, при движении на автомоторе — троллейбусные. Да и чтобы отцепиться-подцепиться к проводам следовало выбрать момент, когда это не создало бы проблем рейсовым троллейбусам. Так что дело постепенно заглохло, а тут еще и война… В 1941 году на улицах Москвы появились первые грузовые троллейбусы-троллейвозы. Разбитые от бомбёжек и переделанные пассажирские троллейбусы (пока конечно же без автономности хода). Троллейвоз, в отличие от пассажирского троллейбуса, должен иметь некоторую степень автономности — способность отъехать от контактной сети как минимум на несколько километров. Именно таким стал появившийся в 1960 году первый отечественный троллейвоз промышленного изготовления СВАРЗ ТГ1. Источником энергии для автономного хода служила мощная аккумуляторная батарея, которая автоматически заряжалась при работе под контактной сетью. Запас автономного хода составлял 6 км, т.е. троллейбус мог удалиться от контактной сети на расстояние не более 3 км. Но из-за быстрого старения батарей и большого веса (около 3 тонн), малой скорости 20-25 км/час первые партии машин к концу 60-х годов были списаны. Более совершенные машины, но уже с ДВС вместо аккумуляторов работали до 80-х годов.  В 1960 г. СВАРЗ изготовил опытную политическую партию из 12 троллейвозов ТГ1 грузоподъёмностью 7 т с закрытым кузовом фургон. Автономный ход обеспечивала акуумуляторная батарея, заряжающаяся током при работе на линии от штанг. Запас хода составлял всего 6 км. Троллейвозы эксплуатировались в Филёвском ТП. Машина появилась очень громоздкой, и в 1966 — 1967 гг. троллейвозы ТГ1 были исключены из инвентаря и переданы в другие города (один из них сохранялся в Симферополе до 2006 г., но затем был порезан, хотя его хотели забрать в Музей МГТ).  Грузовой троллейбус ТГ-3/ТГ-3М/ТГ-4, выпускавшийся заводом СВАРЗ Очень оригинальной, полной технологических новшеств была одна из первых послевоенных моделей автобусов — ЗИС-154, выпускавшийся с 1947 по 1950 год. Корпус без привычного пассажирам капота, необычной для тех времен формы, большой салон (34 сидения). Его кузов выполнялся не из дерева, и даже не из жести, а из алюминия — что было для тех времен настоящей сенсацией. Кроме того, он оснащался дизель-электрической силовой установкой (110 л.с.), которая обеспечивала высокую плавность хода. 110-сильный дизель ЯАЗ-204Д был спарен с генератором постоянного тока (это агрегат размещался под задним пятиместным сиденьем).  Тяговый электродвигатель, расположенный под полом кузова, через карданный вал передавал крутящий момент заднему ведущему мосту. Для изменения направления служил электрический переключатель хода, а величина тягового усилия на ведущих колесах устанавливалась автоматически, без вмешательства водителя. Пассажиров удивило поначалу и то, что автобус двигался без привычных рывков и захлебывания двигателя, точно плыл над дорогой. Их было выпущено более 1000 штук.  В конце 50-ых годов, когда дизель ЯАЗ-204Д довели до ума, начали разыскивать оставшиеся ЗИС-154. После установки ЯАЗ-204Д или ЯАЗ-206 (6 цилиндров, 165л.с.) динамика автобуса радикально улучшалась, такие автобусы эксплуатировались до конца 60-х годов. На базе кузовов этих автобусов долгое время выпускали троллейбусы МТБ-82 (на фото ниже).  В 1948 г. в НАМИ были разработаны и изготовлены электромобили грузоподъемностью 0,5т (НАМИ-750) и 1,5т (НАМИ-751), четыре образца которых использовались для перевозки почты в Москве. Затем 10 опытных образцов этих электромобилей, изготовленных Львовским автобусным заводом, эксплуатировались в период с 1952 до 1958 гг. в Ленинграде; они также в основном использовались для перевозки почтовых грузов. Работы по выпуску этих машин на заводе возглавлял один из авторов проекта — сотрудник НАМИ А.С.Резников. В конструкции электромобилей НАМИ было применено много нестандартных решений: например, рама в виде пространственной фермы, каркас кузова из алюминиевых профилей. Для погрузки-выгрузки почты служили два боковых подъемных люка с правой стороны (в открытом положении они вдвигались под крышу) и дополнительная задняя дверь у НАМИ-751. Привод колёс осуществлялся от двух электродвигателей через колёсные редукторы (по одному на колесо без дифференциала). Мощность двигателей — 2х2,85кВт (НАМИ-750) и 2х4,0кВт (НАМИ-751). Источником питания на Львовских машинах служили железоникелевые батареи (на элетромобилях НАМИ использовались обычные — свинцовые). Запас хода составлял 55-70 км, а наибольшая скорость — 30-36 км/ч.  В 1957 г. в НАМИ были разработаны новые образцы электромобилей той же грузоподъемности. В этот же период был создан первый советский электробус на базе троллейбуса СВАРЗ вместимостью 70—80 чел. Поводом послужила необходимость оснащения ВДНХ новым транспортом взамен старого, не отвечающего духу столь представительного учреждения. Однако, в последующие годы транспортные средства с тяговым электрическим приводом в очередной раз не выдержали конкуренции с машинами, использующими двигатель внутреннего сгорания. Почву для оживления работ, связанных с созданием электромобилей, подготовили достижения в области электротехники, электроники, химических источников тока. Следует отметить, что переход к электрическому приводу особенно выгоден для транспортных машин. Особенно хорошие результаты дает применение мотор-колес с независимым электрическим двигателем на каждом колесе. Простое электронное автоматическое устройство уменьшает мощность на колесе, потерявшем сцепление с дорогой, и увеличивает ее на других колесах. Конструктивно схема электрического привода совершеннее и в целом проще, чем схема традиционного механического привода с двигателем внутреннего сгорания, вместе с тем наиболее трудные проблемы, требующие незамедлительного решения в настоящее время, сосредоточены в области разработки источников электрической энергии для электромобилей. В 70-е годы силами различных организаций проводилось много экспериментов в области электромобилей. В центре внимания были батареи и системы управления, которые способствовали более экономному расходованию энергии. К экспериментам подключился довольно широкий круг организаций. В их числе НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ), Всесоюзный НИИ электромеханики (ВНИИЭМ), Всесоюзный НИИ электротранспорта (ВНИИЭТ), а также автомобильные заводы ВАЗ, ЕрАЗ, РАФ и УАЗ. Дорожные испытания партии электромобилей НИИАТ — А.925.01 с системой питания на постоянном токе проходили в 1975 году в Подольске. Годом раньше пять электромобилей У-131 на базе УАЗ-451 ДМ поступили в опытную эксплуатацию на автокомбинат № 34 в Москве. Эти машины — результат совместных усилий НИИ Главмосавтотранса и ВНИИЭМ Минэлектротехпрома. Они работали на переменном токе с асинхронными двигателями.  Два института — ВНИИЭТ и ВНИИЭМ — тоже изготовили опытные электромобили, в том числе один — с гибридной силовой установкой (электромотор и бензиновый двигатель). Все исследования этих НИИ и других организаций не решили кардинальной проблемы — создания более легкого и емкого, чем свинцово-киспотный, аккумулятора. Электромобиль У-131 разработан в 1974 году совместно УАЗ и ВНИИЭМ Минэлектротехпрома. Первые электромобили на шасси УАЗ были созданы в 1974 году в качестве опытной партии для 34-автокомбината «Мосторгтранса». Изготовлены эти автомобили были по заказу «Главмосавтотранса» совместно с ВНИИЭМ Минэлектротехпрома. 5 фургонов У-131 базировались на шасси УАЗ 451ДМ могли перевозить до 500 кг груза в специально смонтированном фургоне, в котором также находились и аккумуляторные установки. Зарядное устройство было внешними поэтому эти автомобили заряжались ночью в специально подготовленном боксе автокомбината. Применялись электромобили для перевозки колбасных изделий из расположенного неподалеку Черкизовского мясокомбината. В 1978 году на автокомбинат пришла опытная партия электромобилей УАЗ 451ми оснащенных установкой переменного тока и зарядным устройством на борту. Эти автомобили пришли уже прямиком из Ульяновска. Кузов теперь был цельнометаллическим, внешне практически не отличающися от обычной «уазовской буханки». Аккумуляторы разместили под рамой автомобиля увеличив при это объем грузового отсека.  Благодаря бортовому зарядному устройству электромобиль можно было заряжать практически от любой электросети. Такое решение позволило заряжать эту машину непосредственно во время погрузки на базе. За 1 час батареи заряжались на 70%. УАЗ 451ми  В октябре 1978 года главный конструктор Кузнецов демонстрировал разработку на всемирной выставке электромобилей в Филадельфии. Наша машина была единственной, работавшей на переменном токе. Сейчас, предпочтение отдается именно переменному току.    В 1981 с Ульяновского автозавода в тот же 34-автокомбинат пришла партия из 30 электромобилей УАЗ-3801 разработанных совместно с НПП «КВАНТ». Кузов был также цельнометллический, от УАЗ 451. Аккумуляторы на сей раз перекочевали обратно в кузов, а для подзарядки по бортам кузова были сделаны специальные лючки. Дверь грузового отсека была укорочена снизу т.к. пол внутри стал ступенчатым из-за расположенной прямо за перегородкой кабины аккумуляторной установки. Грузоподъемность УАЗ 3801 составила уже 800 кг (до 650 кг по другим источникам). В панели приборов водителя кроме спидометра установлены также вольт- и амперметры и пульт управления электрической установкой. Электромобиль оснащен тремя педалями: тяги, торможения (рекуперации) и штатного тормоза. Приказ по обьединению «Квант» о премировании сотрудников участвующих в разработке электромобилей.   УАЗ 3801  В период с 1980-1985 годы было выпущено 65 штук электромобилей УАЗ-3801. Полезная грузоподъемность до 800 кг. Масса аккумуляторов 680 кг. Полная масса 2750 кг. Одной зарядки хватало на 48-50 км пробега, а бортовое зарядное устройство всего за час заряжало АКБ почти на 70%. После установки системы рекуперации (при торможении заряжалась батарея) пробег возрос до 70-75 км. Для зимы установили бензиновый отопитель от «Запорожца».  В 1976 году на Елгавском автозаводе изготовлена партия микроэлектробусов РАФ-2203. Эти электромобили снабжены двигателями мощностью 23 кВт, вмещают девять человек (включая водителя) и развивают до 60 км/ч. Аккумуляторные батареи (их общая масса 630 кг) обеспечивают запас хода около 70 километров. Позднее во время олимпмады 1980 года в Москве некоторые судейские автомобили были переделаны в электромобили оснащенные солнечной панелью. Также проводились работы с моделью РАФ-2210 в качестве электромобиля. В 1982 году 3 таких машины поставлены в Москву в качестве такси.   РАФ-2910 – судейский автомобиль, созданный специально для проведения Олимпиады – 80. Машина должна была обслуживать соревнования по марафонскому бегу и спортивной ходьбе, а потому быть бесшумной и желательно без отравляющего выхлопа. Для этих целей конструкторами рижского завода был разработан электромобиль, оснащенный дверями с обеих сторон, поворотным сиденьем, откидными столом и креслом, холодильником в салоне. В задней части кузова имелся герметичный отсек для аккумуляторных батарей, на крыше устанавливалось (не на все машины) массивное информационное поворотное табло, которое управлялось из салона.  А потом его переделали в автомобиль на солнечных батареях Что касается ВАЗа, то его опыты охватывали как конвертируемый в электромобиль серийный ВАЗ-2102 грузоподъемностью 0,2 тонны, так и совершенно новую машину ВАЗ-1801. Испытывались грузовые ВАЗ-2301 и ВАЗ-2313  ВАЗ–2801 — один из немногих советских электромобилей, выпускавшийся при том серийно. Автомобиль, созданный на базе серийной модели 2102, не имел задних дверей и окон — вместо них был лишь люк доступа к никель–цинковым аккумуляторам. Разработали автомобиль ещё в семидесятых, а в 1980–1981 по рекомендации министерства автопромышленности СССР была выпущена первая и последняя промышленная партия электромобилей — 47 штук. На часть автомобилей показательно нанесли надписи «ЭЛЕКТРО» сбоку, нередко ВАЗ–2801 светился и на выставках. Но главное отличие от подобных советских проектов в том, что волжский электромобиль не только «светился» перед начальством и красовался на выставках, а ещё и выполнял обыкновенную рутинную работу — часть экземпляров трудилась на развозке завтраков, часть работала в почтовых отделениях, известно также о том, что электромобиль существовал на запорожском телеремонтном предприятии «Гарант». Опыт использования электромобиля хоть и показал его пригодность к повседневной эксплуатации, но и выявил также множество недостатков, среди которых выделился слишком малый запас хода. Проект 2801 официально завершили, выпустив свыше 50 автомобилей (с учётом опытных образцов), но решения, применённые в этом автомобиле, ещё использовались в дальнейшем на «вазовских» концепт–карах. А выпущенные электромобили… Можно сказать, канули в Лету. Ещё в начале девяностых годов прошлого века два таких автомобиля существовали на территории самого ВАЗа — один ещё работал, второй гнил во дворе. Потом и их не стало… Если очень–очень повезёт, ещё можно встретить останки опытной партии ВАЗ–2801 на территории Украины — туда отправили почти всю опытную партию для испытаний в быту. Но и на «выживших» электромобилях давно уже нет электрооборудования, а стоят обыкновенные карбюраторные движки — поэтому единственным опознавательным знаком уникального автомобиля остаётся лишь кузов фургонного типа. Да и осталось таких бывших электромобилей — не более двух–трёх. Так что если увидите старенькую «двойку»–фургон, знайте — перед вами отголосок истории советских электромобилей, останки редчайшей мелкосерийной модели, которая когда–то бодро бегала по какому–то советскому городу, блистая новенькими молдингами без всяких выхлопов — на своих мощных аккумуляторах.  Первым легковым электромобилем (если не считать уже упоминавшийся автомобиль 30-х годов) в СССР был украинский. В 1973 г. в Запорожском ЗМИ под руководством ассистента кафедры электрических машин В. Б. Павлова, на базе ЗАЗ-968 был создан опытный электромобиль. Эта машина уже тогда имела новинку: импульсный полупроводниковый преобразователь. В 1974 г. этот ЭМ на ВДНХ СССР получил бронзовую медаль, а электроника его управления – серебряную!   ЗАЗ-968  Наряду с РАФ, УАЗ, ВАЗ на ЕрАЗ-е были начаты работы над созданием электромобилей, были изготовлены 26 образцов и отправлены на испытания в Автокомбинат Москвы. Наиболее удобным для автомобилей в эксплуатации из-за большого объема кузова был признан ЕрАЗ-3730. Но из-за несовершенности источников питания работы на ЕрАЗ-е прекращены.  В 1979-80 годах АвтоВаз работал над электромобилем ВАЗ-2802 в грузовом варианте. С целью облегчения веса кабину сделали одноместной, раму и навесные детали из алюминия. Сварку вели методом точечной сварки. Дизайн Александра Дегтярёва. Вес машины 1140 кг, полезный груз 500 кг. Было изготовлено два экземпляра для опробования компоновочных решений. Определилась проблема с развесовкой мостов. Передний был перегружен. Следующую модель ВАЗ-2702 (с 1982 года) делали также из алюминия АЛ1915 Самарского металлургического завода. Но помня неудачный опыт с рамой предыдущего электромобиля, теперь его сделали хребтовой конструкции. Раму изготовили в ТолПИ. Автором дизайта стал Геннадий Грабор. 120-вольтовые АКБ размесили в двух отсеках в средней части машины, в контейнерах. Для этих контейнеров разработали оригинальную роликовую систему выдвижения с наружными фиксаторами для удобства смены. Был предусмотрен и автономный отопитель – тот же пятилитровый бытовой баллон, что и на ВАЗ 2802-01. Передача тепла осуществлялась через промежуточный теплоноситель – этиловый спирт — на стандартную жигулевскую печку, со страховочным предохранительным клапаном, чтобы это всё не «рвануло». Этот отопитель сконструировал инженер Сергей Ласточкин. Этот электромобиль был первым отечественным, прошедшим краш-тест. Электромобиль был практически доведен до стадии промышленного образца, но тут начались сложные «перестроечные» годы.  ВАЗ-1801 Пони   Существовала версия ВАЗ-2109Э. Характеристики были не плохие. Например, у ВАЗ-1111Э (2+2 чел., багажник вместимостью 90 дм3) запас хода при скорости 40 км/ч — 130 км, в городском режиме — 100 км; максимальная скорость — 90 км/ч; время разгона до скорости 30 км/ч — 4 с, а до 60 км/ч — 14 с; максимальный преодолеваемый подъем — 30 %. Все перечисленные показатели обеспечивает электродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением, развивающий мощность до 25 кВт и максимальный крутящий момент до 108 Нм (11 кгс/м). Диапазон частот вращения его вала — 2200—6700 мин-1. Работает он от никель-кадмиевой аккумуляторной батареи, запас энергии которой составляет 12 кВт/ч, масса — 315 кг. Система управления силовым приводом — тиристорная. ВАЗ-2131Э — электрофицированный вариант пятидверного автомобиля ВАЗ-2131. Предназначен он для частичной замены городских малотоннажных автомобилей-фургонов, выполняющих регулярные мелкооптовые перевозки по постоянным маршрутам небольшой протяженности. Его грузоподъемность — 2 чел. + 400 кг груза; максимальная скорость — 80 км/ч; время разгона до скорости 30 км/ч — 6 с, до 60 км/ч — 20с. ГНПП «КВАНТ» в конце 80-х выполнялись работы по малогабаритному транспорту: Миниэлектромобиль с солнечными батареями и накопителями электроэнергии для курортных зон и парковых территорий. Количество миниэлектромобилей — 3 шт. Общее число пассажирских мест — 4-5. Скорость движения, макс. — 20 км/ч. Годы создания и эксплуатации — 1987-1990 гг.  Высокоманевренное транспортное средство (электрокар) с индивидуальным приводом колес. Грузоподъемность 1000 кг.  К сожалению, состояние нынешних российских разработок в этой области оставляет желать лучшего. И это при том, что до 1990-х гг. СССР занимал одно из лидирующих мест в разработке транспортных средств с электроприводом. Так, еще в 1947—49 гг. в СССР выпускался серийный гибридный автобус с последовательной схемой постоянно-постоянного тока ЗИС-154 (было выпущено более 1000 автобусов).  Троллейвоз на шасси карьерного МАЗ 525, созданный стараниями Института горного дела Академии наук УССР, Харьковского троллейбусного депо и треста «Союзнеруд», оснащался двумя троллейбусными электродвигателями типа ДК-202 общей мощностью 172 кВт (230 л.с.), управляемыми одним контроллером и четырьмя контактными панелями. От электродвигателя также приводились в действие гидроусилитель руля и подъемное устройство самосвальной платформы. Передача электроэнергии от электростанции к электродвигателям осуществлялась таким же образом, как и у обычных троллейбусов: по маршруту их работы натягивались провода, которых электросамосвалы касались двумя дугами, установленными на крыше. Труд водителей на таких машинах был легче, чем на традиционных самосвалах, производительность троллейвозов по сравнению с ними была выше на 76%, а стоимость тонно-километра ниже на 39%. Но в целом эксплуатация троллейвозов МАЗ была признана нецелесообразной (точнее, признана целесообразной, но при выполнении целого ряда условий, что было невозможно на практике). Документальный фильм "Автомобиль завтра" СССР. Центрнаучфильм. 1971 Г. masterok Читай ещё: Автобусы для лучшего общества  ertata Тэги: автомобилестроение, автомобили, автомобили., автопром, вещей, интересное., история, история., назад, непознанное., новости., промышленность, разное., россии, россии., россия, сделано, события., советская, советский, ссср, ссср., техника, технологии., электромобили КОСМЕТИКА-ТРЕЙД2014-01-22 21:10:58... компанией услуги: Косметическая Промышленность — Продажа, Производство ... + развернуть текст сохранённая копия Наименование компании: КОСМЕТИКА-ТРЕЙД Юридический адрес компании: 119285, Москва, Пырьева ул., д. 6/10 Контактные телефоны компании: т.(8-495)(8-499)1432785 ф.9567735 Официальный веб-сайт компании: e-mail руководителя компании: Предоставляемые компанией услуги: Косметическая Промышленность — Продажа, Производство Продукции Тэги: косметическая, промышленность КОСМЕТИКА-ТРЕЙД2014-01-22 21:10:58... компанией услуги: Косметическая Промышленность — Продажа, Производство ... + развернуть текст сохранённая копия Наименование компании: КОСМЕТИКА-ТРЕЙД Юридический адрес компании: 119285, Москва, Пырьева ул., д. 6/10 Контактные телефоны компании: т.(8-495)(8-499)1432785 ф.9567735 Официальный веб-сайт компании: e-mail руководителя компании: Предоставляемые компанией услуги: Косметическая Промышленность — Продажа, Производство Продукции Тэги: косметическая, промышленность Транссиб продолжается2014-01-22 19:15:09... экспертным расчётам, совокупное промышленное производство в примыкающем ... + развернуть текст сохранённая копия  Россия прокладывает новый транспортный коридор. Проект ответвления Транссиба из Красноярского края на Туву, которое после 2018 года планируется продлить в Монголию и далее в Китай, может уже в этом квартале получить финансирование из государственного Фонда национального благосостояния. Завершается госэкспертиза проекта, в подготовку к строительству частные инвесторы уже вложили свыше 10 миллиардов рублей. Ввести магистраль в действие намечено не позднее 2018 года. К слову, проект разработан ещё в 1913-м, в конце 1930-х был обновлён. Задачу увеличить конкурентоспособность Транссиба и России на евразийском рынке транзитных услуг поставил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по этим вопросам. Глава государства отметил, что «развитие Транссиба и БАМа – в числе приоритетных проектов, финансирование которых возможно из Фонда национального благосостояния». По экспертным оценкам, Южный Транссиб позволит более чем на треть увеличить грузопоток по всей магистрали. Таким образом, Россия сможет взять на себя не меньше 60% объёма товарного транзита между дальневосточными и европейскими странами вместо нынешних 35 процентов. Южным Транссибом называют 400-километровый маршрут Курагино–Кызыл–Элегест. Общая стоимость его создания – примерно 200 миллиардов рублей. Строительство дороги ускорит освоение природно-ресурсной базы юга Красноярского края, Тувы и, как уже говорилось, повысит конкурентоспособность Транссиба на евроазиатском рынке транзитных услуг. Последнее связано с тем, что после 2018 года магистраль планируется провести через Монголию до Северо-Западного Китая. Общая протяжённость трассы превысит 900 километров. Принципиальная договорённость между Россией, Монголией и Китаем уже достигнута. «Наша страна поддерживает проект Элегест–Кызыл–Курагино с его продлением за границу РФ; заинтересованы в этом и в КНР», – заявил глава монгольского агентства по внешнеэкономическим связям Чылгычны Ондар. Строительство Южного Транссиба даст мультипликативный эффект. По экспертным расчётам, совокупное промышленное производство в примыкающем регионе, охватывающем примерно 200 тысяч квадратных километров, и экспорт увеличатся минимум вдвое. Выработка электроэнергии возрастёт, самое меньшее, в полтора раза. Так что иностранные инвесторы уже ринулись вкладываться в недра и инфраструктуру региона. По исследованию, проведенному Международной организацией кредиторов в регионах России, Тува впервые вышла в лидеры по росту прямых иностранных инвестиций. Их поступление в республику за последние два года превысило 235 миллионов долларов, увеличившись более чем в 14 раз! Транзитное значение Южного коридора состоит в том, что он привлечёт на Транссиб минимум 20% объёма грузоперевозок между Европой и тихоокеанскими странами, пока осуществляемых в обход России (через КНР, страны Средней Азии и Закавказья). «Железная дорога в Туву и далее – в Западную Монголию и Китай – поможет России укрепить позиции на общеазиатском рынке товаров и услуг, – отметил в комментарии для «Файла-РФ» премьер-министр Тувы Шолбан Кара-оол. – А нашему региону магистраль даст существенный экономический импульс. Перспективна она и в плане развития торговых связей между Россией, Монголией и КНР». «Файл-РФ»  ertata Тэги: грузоперевозки, дороги, железные, инвестиции, китай, монголия, новости., промышленность., ржд, россия, события., транзит, транспорт, транссиб, тува, фнб, экономика, экономика.

Главная / Главные темы / Тэг «промышленность»

|

Категория «Наблюдения»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |