|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

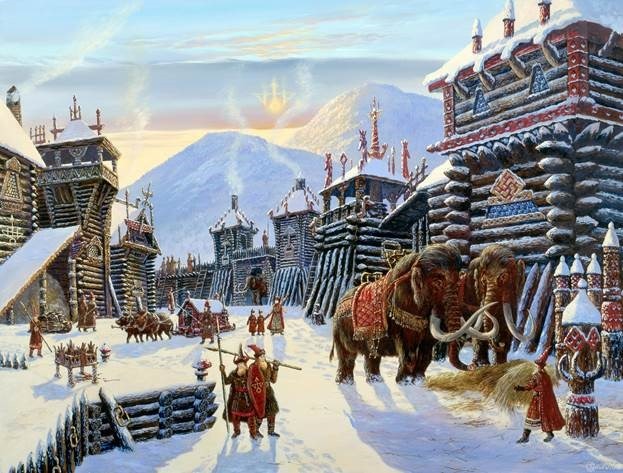

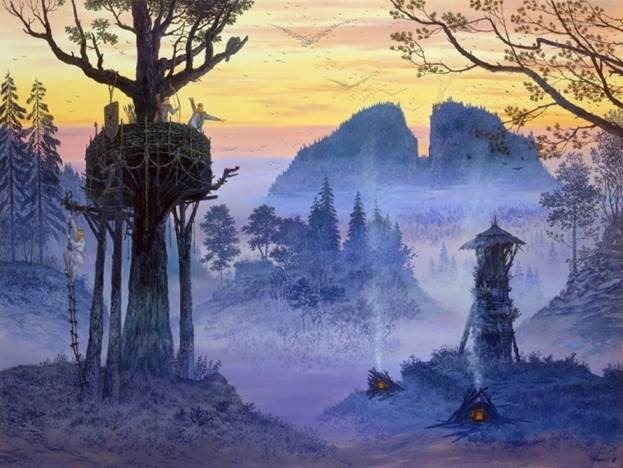

Подлинная история Ведической Руси2013-07-08 01:07:36... «Ведическая Русь» буду продолжать ... назад существовала Сибирская Русь. Множество городов ... + развернуть текст сохранённая копия Сначала просто понравились картинки, особенно с мамонтами, а потом подумал – как же у людей в голове насрано-то… Художник Всеволод Иванов — подлинная история Древней (Ведической) Руси (35 фото с описаниями) В своих работах художник Всеволод Борисович Иванов показывает нам Древнюю (Ведическую) Русь такую, какая она была на самом деле. Вот что говорит сам художник о своих работах: «С молодых лет я знал, что …Искажена история средневековой Руси. Сфальсифицирована новейшая история. Однако за истекшее десятилетие стало возможно издание литературы о подлинной древнейшей и древней летописи Руси. И мне… как школьнику пришлось осваивать это великолепие. Цикл «Ведическая Русь» буду продолжать до конца отведенного срока жизни. …Искусство русского художника должно нести и просветительские функции. Нужно активно противостоять «глобализации» искусства!» «Арктида зовет» Закатное солнце летней поры. На берегу Белого моря раскинулся поселок поморов – бесстрашных мореплавателей. У причала тёмным силуэтом застыл корабль. Вечерняя заря бликами отражается на спокойной поверхности воды. Рядом с кораблем тихо ведут беседу мужчина и женщина. С первыми лучами новых суток флотилия маленьких кораблей отправится в далёкое и полное риска плавание по морю студеному. Облака в форме лебедей медленно движутся в сторону севера, указывая направление пути. «В веке Индры» На часах истории идёт середина VIII тысячелетия до н.э. Вереница мамонтов (русичи называли их индриками) спускается с возвышенного берега на снежную поверхность реки. Отряд воинов, разведывает местность реки Рахна (Ра, Волга). После гибели Даарии-Арктиды, выжившие «Внуки Даждьбога» обосновались в Сибири, где создали множество городов, главным из которых был Асгард. Однако после войны с атлантами климат в Сибири резко похолодал и русичам (приручившим мамонтов) приходится переселяться в более тёплые края. «В городе РУСского РОДа» Много тысячелетий минуло с тех пор, как арии обосновались в Сибири. Пережив мощные катаклизмы и войны, могучий этнос создавал очаги культуры во многих уголках Евразии. На картине изображена часть города, примыкающая к оборонительной стене. Могучие прирученные Индрик-звери (мамонты) ещё больше подчеркивают силу обитателей города. Бог Индра был спутником бога Перуна. Он покровительствовал воинам. Символика Рода видна на небе. Климат в Сибири в те далёкие тысячелетия не был суровым. «Пленённый губитель русских. Удачная охота» По улицам легендарного города Словенска движется толпа людей. Народ в ликовании: охотникам удалось все-таки пленить Змея Горыныча. Долго чудище издевалось и причиняло всяческие напасти русичам. Наконец змей устал и как утомлённый разбойник заснул в пещере. Воспользовавшись удобным моментом, словяне сумели «добыть» страшного зверя. Они заковали змея в колодки и железа и в клетке повезли его на княжеское подворье. Теперь Горыныч из лютого врага превратится в забавное посмешище по праздникам. «Падение небесного камня» Охотники медленно двигались вдоль озерного берега. Вдруг их внимание привлекло невиданное зрелище. Они увидели летящий раскаленный шар, который врезался в покрытую тонким льдом гладь озера. И тут гул от падения небесного камня ударил русичам в уши. Взметнулся водяной вал, смешанный с мелкими осколками льда. Раскалённый небесный посланец еще светится подо льдом, но дух месяца Студич вскоре остудит пылкую ярость небес. «Анастасия» Морозный Сечень (февраль) царит в природе. Из-за сильных морозов его часто называют «Лютым». Правда, день, изображённый на картине, выдался солнечным, пригожим. Заметны следы недавней оттепели – сосульки. В низине, за покрытыми инеем деревьями и кустами протекает речка. Деревянная лестница на возвышенности переходит в мост. На нём стоит девушка в нарядном зимнем одеянии. Ещё несколько мгновений – и красавица пойдёт дальше. За её спиной остаётся многолюдный город с церквями и теремами. «Изгнание или Вторгшийся во владения» Снежный человек выбежал из своей пещеры, чтобы напугать слишком назойливого дровосека. Крестьянин осмелился рубить лес у самой пещеры, нарушив тем самым жизненные интересы его обитателей. Великан схватил несколько еловых веток, чтобы отхлестать наглого смельчака. Но крестьянин так погоняет своего коня, что устраивать «крутую» погоню великан не будет. Достаточно того, что смельчак напуган. В следующий раз он будет заготавливать дрова в другом месте. «Полёт. Йогиня-Матушка» Так уж случилось, но самые древние образы русских ведических божеств наиболее искажены. Богиня-Йога — одна из них. Автор представил «злую бабу-ягу, костяную ногу» в её истинном обличье — молодой светловолосой женщиной. Она летит на конструкции, которую впоследствии назовут ступой. Струя реактивного пламени говорит о технических возможностях этого летательного аппарата — наследия технологии допотопного мира. В руках у Йогини балансир в виде двух метелок-вееров. «Арии-русы ушли, волки пришли» Много тысячелетий назад существовала Сибирская Русь. Множество городов красовалось среди лесов и степей. Так проходили века и тысячелетия. Но однажды наступило внезапное похолодание. Показан момент, когда жители этого города, как и большинства других соседних городов и весей покинули обжитые очаги. Жизнь в таком климате стала просто невыносима. Все силы и время уходили на то, чтобы просто выжить. Лютые зимние морозы и короткое лето окончательно решили вопрос о переселений в более тёплые края. «Волкодлак» В славянской мифологии оборотень — человек, обладающий сверхъестественной способностью превращаться в волка. Оборотням помогает чудодейная тирлич-трава. А ещё, чтобы превратиться в волка, надо слева направо перекинуться через двенадцать ножей, воткнутых в осиновый пень. Когда захочешь снова стать человеком — перекинуться через них справа налево. Но беда, если кто-то уберёт хоть один нож: никогда уже волкодлак потом не сможет обернуться человеком! «День морской Богини» В далёком прошлом южное побережье Балтийского моря принадлежало славянским племенам. Их иногда называли «Ругами» или «Руянами». На острове Руяне (Рюгене) было множество поселений и святилищ. Город Аркона был священным в славянском мире. Среди больших строений на площади высился храм Бога Свентовида. Но руяне были еще и морским народом. Богиня Ран олицетворяла силу и тайну моря. На картине виден вдающийся в море мыс, на котором высится каменный кумир, изображающий богиню. Жрецы несут священную ладью. «Просич (Ноябрь)» Два зодиакальных знака господствуют в ноябре – Скорпион и Стрелец. Они сменяют друг друга в последней трети месяца. Изображена та пора года, когда все признаки лета исчезли, но зима еще не пришла. Фигура Китавраса, (Полкана) олицетворяющего образ стрельца, застыла посреди леса у дуплистого дерева, наросты на коре у которого явно напоминают облик скорпиона. В правой стороне картины выделяется дерево, в которое вселился Дух Просич. На стволе дерева изображены два ведических знака — символы Скорпиона и Стрельца. «Заброшенный волок» Большая ладья варягов одиноко стоит среди деревьев. В носовой части зияет пробоина. Полусгнившие брёвна-катки валяются рядом. Природа постепенно овладевает судном. Как могла эта ладья оказаться здесь? Видимо, некогда по этому волоку варяги шли походом в неизведанные земли. Возможно, произошла ссора с местными жителями. Завязался бой. Варяги бежали. Нападающая сторона успела повредить ладью, сделав её непригодной к плаванию. Починка судна в столь неспокойной местности потребовала бы много времени. «Подношение духам реки» На берегу реки стоит храм Велеса. По ступеням вниз к реке медленно спускается волхв. Он держит в руках обрядовый сосуд для подношений духам реки. Наши далёкие Предки умели ладить с Природой. Они ощущали себя её частью, а не хозяевами. И Природа давала им всё, в чём они нуждались. Люди тех времён были связаны с Природой множеством тончайших нитей. Посредством тайных обрядов они взаимодействовали с духами рек, озёр, лесов. «Священное озеро Сиверских гор» На картине изображено озеро среди гор. Сиверскими горами в древней Руси иногда называли Урал. По берегам озера высятся храмы и памятные столпы. Вдали виден город-крепость. На дальнем скальном останце выбит огромный знак. Близится зима. Озеро покрывается корочкой льда. Лодки Русов, славящих своих Богов, пока ещё видны на озере у скального святилища. В левой части картины, высится пещерный храм, лицевая сторона которого высечена из камня. Он имеет облик сказочного грифона. «Прибытие русов-волхвов» На берегу большой сибирской реки стоит древний храм. Он был построен много тысячелетий назад, ещё во времена Даарийцев (Гипербореев). Этот храм пережил Всемирный потоп, многие части храма разрушились, украшения осыпались, хотя местами сохранились изваяния из глины и Ведические знаки. Давно уже Арии-Русы живут в этих местах. Их северную родину поглотили воды Студёного (Ледовитого) океана. На картине изображено очередное посещение храма волхвами. «Святилище Числобога» К храму Числобога движутся процессии местного рода русичей. Ограду частокола украшают столбы с изображениями зодиакальных знаков. На вершине башни жрец божества держит в правой руке священный диск с письменами. Левая рука крепко сжимает рукоять меча. Позолоченный диск-календарь укреплён на вершине конструкции башни. Числобог у древних русов ведал ходом времени, которое делилось на множество различных отрезков: как огромных эр и эпох, так и месяцев и дней. «Белояр (март)» Белояр – древнее название месяца марта – в честь великого владыки Руси Древнейшей Буса Белояра. Месяц Белояр знаменовал начало года, время пробуждения природы от цепких объятий зимы. Позже, когда образ Буса Белояра стёрся из народной памяти, этот месяц звучал в устах русичей как «березень» или «березозол». На картине отражено время, близкое к смене Небесных Чертогов. На реке появились проталины. Справа высится храм, посвящённый Бусу Белояру. «Долгожданная встреча» Вечернее настроение царит в природе. Закатное солнце греет лучами осеннюю листву деревьев, мягко ложится на тёплые брёвна терема. В нижней части картины мы видим вернувшегося из дозора или похода воина, ведущего беседу с суженой. В правом нижнем углу изображено изваяние Бога, освещённое лучами солнца. Где и когда это могло произойти? Возможно, это древняя Артания или Русколань. А, может, это Валдайский край времён такого же древнего, былинного города Словенска. «Цветень (апрель)» Этот месяц находится под покровительством Лады, божественного пастуха и избранника Лады — Леля. В апреле главенствуют два знака. Во второй половине месяца Телец сменяет Овна. На картине изображён поздний апрель, когда деревья покрыты ранней зеленью. На небе изображены два зодиакальных знака: Z — Овен, У – Телец. 3нак на крыше ворот означает символ входа в Правь – олицетворение развития и будущего. В узоре деревьев и листвы можно прочитать лики Овна и Тельца. «Звёздные врата» Наступило время ночи. Полная луна взошла над окрестными лесами, и её свет отражается на водной глади реки. Молодой русич идёт вдоль берега. Его спутник — ручной медведь. До ближайшей веси осталось идти совсем недалеко. Но вдруг ночное небо озарилось, и перед взором очевидцев предстало воистину чудесное зрелище. Открылись космические врата и на Землю явились существа из далекой Вселенной. Они напоминают волшебных птиц и излучают яркий золотистый свет. «Князь Рус прилетел по весне» Легендарный, но от этого не менее исторический образ князя Руса известен по многим русским сказаниям и летописям. Брат такого-же легендарного Словена, он основал древнейший русский град недалеко от места, где сейчас стоит райцентр Старая Русса. Из преданий известно и то, что в распоряжении князя была «небесная колесница», на которой Рус совершал полёты. Вполне вероятно, что диковинный воздухоплан был создан во времена высоких технологий гиперборейского допотопья. Через вереницу тысячелетий он достался князю Pycy. «Явление хвостатой звезды» В вечернем небе появилась хвостатая звезда (комета). Появление хвостатой звезды – необычное событие для жителей древнего города Словенска. Они идут торжественным ходом и наблюдают за небосводом. Солнце на излёте, но круг его уже не виден. Его заслоняет храм, изображённый в правой нижней части картины. Однако лучи заката, как стрелы, пробивают вечернее марево. Что предвещает хвостатое диво? Об этом говорят друг с другом горожане, а волхвы дадут точный ответ. «Храм Свентовида в Арконе» …в начале второго тысячелетия многие земли Балтийской Руси были завоёваны германцами. Так Липецк, Дроздяны, Берлога, Переславль, Бранный Бор и т.д. стали городами Лейпцигом, Дрезденом, Берлином, Бреслау (Вроцлав), Бранденбургом. Оставался последний клочок славянской земли – город Аркона. На площади Арконы стоял большой деревянный храм, посвящённый Свентовиту. На картине изображён один из многочисленных праздничных обрядов в честь Великого Бога. «В городе князя Ящера» Закатное солнце освещает оранжево-золотистым светом таинственный Русский город. Кумиръ Рода, покрытый тонкими золотыми пластинами, сверкает в лучах заходящего солнца. В средоточии (центре) кумира Рода установлен трёхлепестковый самогранник (кристалл), сделанный из горного хрусталя. Огромная жизненная сила заключена в этом камне. Он обладает способностью менять цветовые оттенки в ответ на изменение погоды и мысли находящихся вблизи него людей. «Святилище Бога Правосудия» Изображено святилище Бога Правосудия. Жрец храма ведёт незримую беседу с кумиром божества западных славян. Чуть поодаль стоят вожди и старейшины. Вдали наблюдают за церемонией остальные члены сильного племени. Видимо решается какой-то важный вопрос, раз обратились за советом к главному жрецу святилища. Возможно, это вопрос войны и мира. Или спора между сородичами, который необходимо, как всегда, решать мирным путём. «Прилёт Перуна на Землю» «Четыре тысячи лет назад космическая колесница Бога Перуна стремительно прокатилась по небесному куполу Земли». Так гласят древние сказания. Русичи радостно приветствуют прилет своего божества. Родовые союзы свято чтут и выполняют все заветы Перуна, в которых заключена сила и мудрость Великого Космоса. Возможно, поляна со святилищем Бога находится в Словенской земле, близ Ильмень-озера… Великий Перун вскоре покинет Землю на следующие четыре тысячи лет. «Тревожные времена» В IX и X веках персидским и арабским путешественникам и учёным были известны три русские цивилизации – Киевская, Новгородская и Артания. Столица Артании находилась на месте нынешнего города Томска, на берегах реки Тёмной (Томи). Русичи зорко охраняли границы своих земель. Существовало много способов завести незваных «гостей» в гиблые и непроходимые леса и болота. На картине изображён сигнальный пост. Два воина, зорко вглядываются в сторону дальнего перевала, где показались враги. «Следы былого» Когда-то на этом месте у побережья Варяжского моря была священная роща Славян. Идол одного из Ведических Богов был воздвигнут прямо на берегу, служа маяком для проходящих кораблей. Шло время. В XI–XII веках враги захватили этот край. Роща была вырублена, идол низвергнут. Постепенно он покрылся слоем земли и порос мхом, скрывшись под зелёным покрывалом от сторонних глаз. Высоко в небесах сияют руны – скрытый знак покинутого Бога. «Чернобог» Этот бог славян был противоположностью Белому богу – Белбогу. Чернобога почитали злым божеством. Как ночь противостоит дню, как холод — теплу, так и зло имеет своим противником добро. Так поддерживается равновесие в нашем мире. Но абсолютное торжество Чернобога на Земле невозможно, как и полное господство Белбога. «Белбог и Чернобог» Два всадника едут, каждый по своей тропе. то два бога – Белбог и Чернобог. Первого Бога изображали мудрым седобородым старцем, второго – олицетворением зла. Однако русские почитали их в равной мере. Они неотделимы друг от друга, как день от ночи, свет от тьмы и т.д. Эти боги вечно следят за человеком и записывают его дела в особые книги. Добрые «регистрирует» Белбог, злые – Чернобог. Однако у человека есть свободный выбор, по какой тропе пойти. «Застава Кащея» «В чертоге Кащея» Безсмертный служитель Нави внимательно смотрит на золотую иголку, видимую сквозь скорлупу утиного яйца. В сундуке среди драгоценностей – золотая утка. В иголке заключена вечная жизнь Кащея. На стене мощного бревенчатого сруба висит карта допотопного мира. Отчётливо виден остров Посейдон, где Кащей был один из главных служителей Чернобога. Теперь служитель Нави обитает где-то в глубинах сибирской тайги. «Хозяин озера. Тайна озера Бросно» На западе Тверской области расположено глубокое озеро Бросно. Старинное предание рассказывает о варяжском вожде, который, переплывая на лодке водную гладь Бросно, был убит огромным чудовищем. В 30-х годах двадцатого века окрестным жителям удалось поймать бросненское чудовище. Невиданная шкура долго красовалась во дворе одного из домов, но так и не заинтересовала учёные круги. Судя по известным данным – это было огромное пресмыкающееся, похожее на плезиозавра или плиозавра. «День почитания небес» Когда-то небесная колесница, объятая пламенем, совершила аварийную посадку на Земле. Прошло много тысяч лет. Сверхпрочный остов когда-то летавшего чуда не смогла разрушить бездна прошедших столетий. Однако для наших пращуров праславян, звездолёт вовсе не чудо. Их цивилизация ещё далека от великих достижений древнейших эпох, но эти люди живут счастливой жизнью, являясь частью окружающего их мира. Глядя, на загадочного небесного пришельца, они понимают, что для развития духа путь к безудержному развитию техники не всегда приемлем. А вот и сам автор Тэги: история, картина, русь Нагота и ее функции в славянских ритуалах2013-07-07 15:51:00... и на Я.ру — + развернуть текст сохранённая копия  Об наготе и ее функциях в ритуалах пишет marena99. Полное или частичное обнажение практиковалось в земледельческой магии, в народной медицине, в колдовской практике и эзотерических ритуалах, в календарных и окказиональных обрядах, в играх, имеющих оргиастический характер, и использовалось для отгона нечистой силы, бури, града, изгнания болезней, паразитов, а также для продуцирования плодородия. В ряде случаев нагота понимали символически — обнаженным считался человек в одной нижней рубахе, без пояса, женщина без платка, с распущенными волосами. К наготе приравнивались также оголение нижней части тела, демонстрация детородных органов. Источник Тэги: культура, магия, обряд, русь, традиция Коронационный сборник. 1 ч2013-07-05 20:41:57Коронационный сборник. С соизволения Его Императорского Величества Государя Императора. ... + развернуть текст сохранённая копия Коронационный сборник. С соизволения Его Императорского Величества Государя Императора. На протяжении столетий процесс коронации монарха по своему церемониалу и масштабу был одним из самых зрелищных событий в Российской империи, которому посвящались многочисленные сувенирные изделия, памятные открытки и роскошные книги. В настоящем издании, вышедшем в 1899 году, представлен обзор всех коронаций российских монархов и подробное описание венчания на царство императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Кроме самой церемонии коронования, большое внимание уделено всем праздничным торжествам с участием монарших особ. Сборник содержит богатейший иллюстративный материал – фотографии процессии и декоративного оформления по случаю коронации площадей и улиц Москвы, а также копии исторических художественных произведений А. Бенуа, В. Васнецова, В. Маковского, И. Репина, В. Серова и других. Роскошный коронационный альбом был представлен на Международной выставке печатного дела и графики, проходившей в 1914 году в Лейпциге. При подборе экспонатов особенное внимание уделялось художественной стороне издания; коронационный альбом стал шедевром российского книжного искусства.                                                 Продолжение следует...  ertata Тэги: биография, венчание, восшествие, империя, интересный, история, история., книга, коронационный, коронация, культура, люди, люди,, непознанный, престол, проза,, россии, россии., российский, русский, русь, сборник, стих, судьба, царство, царь История и археология: Височные украшения древних славян - хронология, типология, символика2013-07-04 14:00:00 + развернуть текст сохранённая копия + развернуть текст сохранённая копия Существует много версий появления древних женских височных украшений. По одной из них, самым древним женскими головными украшениями были цветы. Из них плели венки, вплетали в косы. Выйдя замуж, славянская женщина убирала волосы под головной убор. В качестве имитации цветов и появились носимые около уха украшения. По всей видимости, эти украшения имели древнее название «усерязь» (от слова ухо), хотя наибольшую известность приобрели по кабинетному названию – «височные кольца». Подробнее.. URL записи

Тэги: археология, драгоценность, древний, история, россия, русь, славянин, украшение Правда Руси2013-07-03 17:26:21 + развернуть текст сохранённая копия

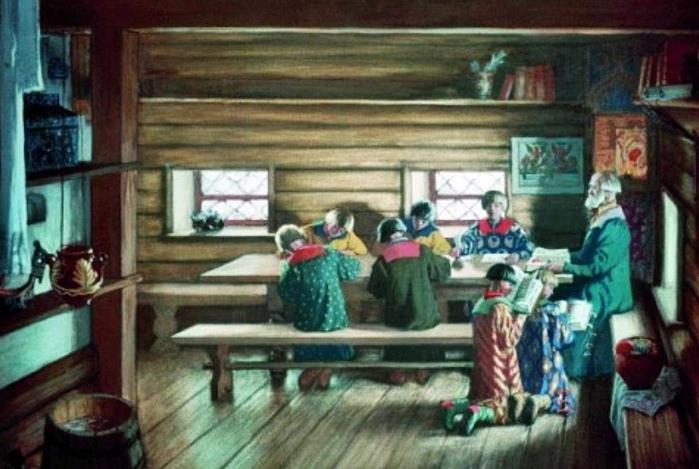

+ развернуть текст сохранённая копия С.И. Иванов. Стрельцы. Кто же от кого отставал? Темнота и отсталость Московской Руси – не более чем западный миф, усугубленный нашими же отечественными либеральными историками. На самом же деле в XVII столетии русская культура достигла поистине сказочного расцвета. Причем развивалась она на своей собственной, народной основе! Нет, русские не чурались зарубежных достижений, перенимали полезное. Но именно полезное, а не гонялись за чужеземными модами. В этом и не было необходимости. Ведь и в нашей стране жизнь была бурной, яркой. А по уровню науки, искусства, культуры наша страна ничуть не уступала другим современным ей державам. Школы в Московской Руси стал создавать еще Иван Грозный, в 1550 г. Стоглавый Собор указал на необходимость “грамоте учиться”. Эти школы действовали при храмах, монастырях и давали общее образование, достаточное для своей эпохи. А остальные знания человек должен был добирать сам, в общении со “знающими людьми” и “многообильном чтении”. То есть, каждый продолжал образование индивидуально, в зависимости от выбранной профессии. А в XVII в. стали создаваться учебные заведения для более глубокого образования. Условно их можно считать «высшими». При Михаиле Федоровиче – для подготовки священнослужителей, а при Алексее Михайловиче и для светских чиновников. Это были школы при Чудовом, Заиконоспасском монастырях (здесь ученикам полагалась стипендия – 10 руб. в год!), “Гимнасион” при церкви Иоанна Богослова в Китай-городе, училище при церкви Иоанна Богослова в Бронной слободе, школа при Печатном дворе. Наконец, при Федоре Алексеевиче создается знаменитая Славяно-греко-латинская академия.  В нашей стране действовали 5 типографий. Московский Печатный двор был очень крупным для той эпохи предприятием, здесь работало 8 станков. По общим тиражам изданной литературы Россия занимала первое место в Европе! Но спрос на нее был настолько высоким, что этого не хватало. Частные типографии Белоруссии и Литвы специализировались на печатании русских книг и поставке их в Россию. Ходило изрядное количество рукописной литературы, а книжное творчество щедро дополнялась устным народным — сказками, баснями, былинами. Сейчас уже признано, что по качеству они ничуть не уступали лучшим образцам зарубежной литературы, были настоящими шедеврами. Книги на Руси очень ценились. Большие библиотеки собирались в монастырях, в приказах, при школах, при типографии греческого языка, у царя, его детей, в домах вельмож и купцов. Но библиотечки в 3—5 книг имелись даже в домах некоторых зажиточных крестьян! А иностранцы описывают в Москве книжный ряд «длиной в милю», торговавший одними лишь книгами. Значительную долю книг составляла православная литература, разные издания Библии, Евангелий, Деяний Апостолов, Псалтири, жития святых. Разрабатывались учебники, «азбуковники» — пособия для учителей. Гюльденстерн в 1602 г. упоминает русский букварь. А в 1634 г. московский Печатный двор издал учебник Василия Бурцева: “Букварь языка славенского сиречь начала учения детям”. В 1648 г. была переиздана вышедшая в Литве «Грамматика» Мелентия Смотрицкого, систематизировавшего книжный славянский язык и учившего не только «благо глаголати и писати», но и «метром или мерою количества стихи слагати». (Кстати, это была одна из двух книг, которые Ломоносов позже назвал «вратами своей учености). В Киеве в 1674 г. вышла книга Иннокентия Гизеля «Синопсис или краткое собрание от разных летописцев о начале славяно-русского народа», первый русский учебник истории (он считался лучшим до середины XIX в. и выдержал 30 изданий). Среди переводных изданий, ходивших по Руси, была фактически вся античная классика, художественные рыцарские романы, лучшие труды по медицине, истории, географии. Но талантливые авторы имелись и в России. Св. Дмитрий Ростовский составил и издал «Четьи-Минеи», оставил мудрые и поучительные записки. Андрей Лызлов создал «Скифскую историю», Карион Истомин — «Малый букварь», «Большой букварь». Эмигрант-молдаванин Николай Спафарий-Милеску стал автором целого ряда научных работ, а Симеон Полоцкий – родоначальником книжной русской поэзии. В нашей стране существовала своя традиционная медицина. Итальянский посол Фоскарино писал: “Врачи лечат по опыту и испытанными лечебными травами”. Была медицинская литература – “Травники”, “Зелейники”, “Лечебники”. Существовал Аптекарский приказ, что-то вроде “минздрава”. В Москве имелся Зелейный ряд, торговавший лекарственными травами и прочими медицинскими снадобьями. Там же в Зелейном ряду, можно было нанять “лечьца”, “зубодера”, “глазника”, “костоправа”, “кровопуска” и даже “бабичьих дел мастера”. Аптекарский приказ выделял лекарства и медицинский персонал для армии, существуют подробные росписи на этот счет – сколько “лечьцов”, хирургов, костоправов. При царице упоминается русская “дохтурица” (а “дохтур” был выше “лечьцов”, обычно “дохтурами” являлись иностранцы). Специалисты-врачи имелись среди монахов почти каждого монастыря. Издревле на Руси существовала и математика. Причем своя, вытесненная впоследствии европейской. Использовалась не только десятичная система – считали еще девятками и сороками. Не буду спорить, насколько это удобно, но отнюдь не примитивно. Попробуйте-ка считать в нескольких системах и легко переходить из одной в другую! (А считать умели все – какая торговля без счета?) В дошедших до нас учебниках XVI в. слагаемые именуются – “перечни”, сумма – “исподний перечень”, разность – “остатки”, уменьшаемое – “заемный перечень”, вычитаемое “платежный перечень”, делимое – “большой перечень”, частное – “жеребеный перечень”, остаток – “остаточные доли”. Были пособия по геометрии “с приложением землемерных начертаний”, где даются сведения о вычислении площадей разных фигур. Расчеты площадей содержатся и в сочинении Ермолая Еразма “Благохотящим царем правительница и земледелия”. А теоретическая математика оперировала числами до… 10 в 48 степени! И тоже имела собственную терминологию. “Тьма” в математике означала тысячу тысяч – т.е. миллион, миллион миллионов - “легион”, легион легионов – “леодр”, а леодр леодров – “ворон”. Единица 49-го разряда. Кстати, древнерусская математика вообще часто оперировала не линейными, а степенными зависимостями – тысяча тысяч, сорок сороков. Были высокообразованные специалисты – “арифмометры”, картографы. Разумеется, без фундаментальных знаний в самых различных областях не могли работать такие литейщики, как Андрей Чохов, создавший Царь-пушку, огромный колокол “Реут” и др. Тут уж природных талантов и смекалки было явно недостаточно. Как и для зодчих, решавших сложнейшие инженерные задачи. Фульвио Руджиери, восхищавшийся строительством наших крепостей, уважительно именовал русских градодельцев “инженерами”. Умели делать хитрые механизмы. Они упоминяются среди подарков Лжедмитрия своей невесте. А при Михаиле Федоровиче на Спасской башне установили часы, которые вызванивали на колоколах “музыкальную гамму”. Были ученые-энтузиасты. Архив игумена Соловецкого монастыря Федора Колычева содержит описания множества изобретений, внедрявшихся под его руководством. Это и гигантские гидротехнические сооружения монастыря с хитрыми трубопроводами, когда вода из 52 озер подавалась к мельницам, приводила в движение меха и молоты кузниц. А также механическая сушилка, веялка, и устройство для разминки глины при изготовлении кирпичей, и даже оригинальные устройства, ускоряющие и облегчающие изготовление кваса. Боярин Матвеев занимался алгеброй и ставил химические опыты. Путешественники и купцы записывали свои «хождения», рассказы о странах Средней Азии, Кавказа. Создавались и фундаментальные географические работы: «Большой чертеж земли Русской» с описаниями дорог, рек и т.п., «Чертеж Сибирских земель» стольника Петра Годунова. Выдающимся ученым был архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий Любимов. Не оставляя духовных трудов, он занимался медициной, географией, астрономией. Соорудил телескоп и наблюдал за небесными телами через «стекло зрительное круглое в дереве». Составил карты Украины и Поморья, «Описание трех путей из Поморских стран в Шведскую землю», разрабатывал проект освоения Новой Земли. Если коснуться изобразительного искусства, то нужно отметить, что зарубежные гости, посещавшие Россию, были хорошо знакомы с достижениями европейской Эпохи Возрождения. Тем не менее они восхищались русскими иконами. Их очень высоко оценивали и папский легат Поссевино, и чех Таннер, и голландский художник де Бруин. Но если европейское искусство пошло по пути слепого копирования натуры, то иконописание – совершенно особый, гораздо более сложный жанр. Это не картина, это символ, помогающий человеку сосредоточиться, отрешиться от земного и устремиться душой к Господу. Иконописцы творили по вдохновению свыше. Чтобы обрести его, специально постились, молились. Техника могла меняться, развиваться, обогащаться новыми находками, но без буйных фантазий и шатаний, присущих европейским художникам. Так, в XVII в. стали создаваться сложные многофигурные композиции: «Символ веры», «Не мир, но меч» и др. Появились иконы «фряжского письма» — общий канон изображения сохранялся, но сочетался с «живством» лиц и фигур. А палехские мастера внесли в канон яркие народные мотивы. Спрос на иконы был очень большим. В Москве был Иконный ряд, «занятый живописцами, торгующими только образами». Существовало несколько крупных центров иконописания — в Ярославле, Новгороде, Пскове, Палехе, Соли-Вычегодской, Иконная слобода Троице-Сергиева монастыря, Антониево-Сийский монастырь. Там располагались и школы, где обучались начинающие иконописцы, для этого имелись специальные пособия. А в Москве при Оружейной палате в 1660 г. была организована «школа царских жалованных и кормовых изографов». Жалованными называли тех, кто состоял на постоянном жаловании, кормовые получали «корм» (оплату) сдельно. Возглавил мастерскую лучший художник того времени Симон Ушаков. Он создал такие шедевры, как росписи Грановитой палаты Кремля, картина «Древо Московского государства», Иверская икона Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде, «Святая Троица» — по композиции она близка к иконе Андрея Рублева, и все же совсем другая. Славились своим мастерством и Никола Павловец, Иосиф Владимиров, Семен Спиридонов. Но на Руси была развита и светская живопись. Не практиковался только один западный жанр — изображения обнаженной натуры. Все остальное было. Парадные портреты писались с XVI в.. Сохранились портреты царей, Ордина-Нащокина, Матвеева, Голицына, Натальи Нарышкиной и др., выполненные русскими мастерами. Техника их написания ничуть не уступала европейской. Иностранцы упоминали, что в Москве рядом с Иконным рядом располагался еще один, где «находятся рисовальщики цветов, плодов, видов». Очень распространенными были лубки. Европейцы называли их «эстампами». Изображение гравировали на доске, и с нее делались отпечатки на бумагу. Дошедшие до нас лубки, вроде портрета Никона, представляют совсем не «лубочный», а вполне зрелый уровень творчества. Ваять большие статуи в России было не принято, но в изготовлении маленьких статуэток и фигурок из кости или дерева русские умельцы могли поспорить с лучшими скульпторами любой страны. Сохранился резной складень Никона. На нем мастера великолепно вырезали целый миниатюрный иконостас! Высочайшего искусства достигли и отечественные ювелиры. Применялась различная техника — литье, чеканка, зернь, скань, чернь, разные виды эмалей, финифть, филигрань, резьба, гравировка. До сих пор в музеях можно увидеть восхитительные по своему исполнению чаши, блюда, ковши, кадила, потиры, покрытые тончайшими узорами женские украшения. Не менее высоким было искусство вышивки — мастерицами (как простолюдинками, так и знатными) создавались чудесные пелены, воздуха, знамена, облачения священнослужителей, вышитые иконы. И если сейчас туристы со всего мира едут увидеть чудо архитектуры, деревянные храмы в Кижах, то XVII в. подобными чудесами была украшена вся Россия! Они были обычными, стояли к каждом селе, каждом городе. Апофеозом деревянного зодчества стало строительство в Коломенском дворца Алексея Михайловича. Он возводился с 1667 по 1671 г., руководили работой плотницкий старшина Семен Петров и стрелец Иван Михайлов, бригаду столяров и резчиков возглавлял старец Арсений, в нее входили Клим Михайлов, Давыд Павлов, Андрей Иванов, Герасим Окулов, Федор Микулаев. Позолотой занимался армянин Богдан Салтанов, а росписи делали мастера Оружейной палаты во главе с Ушаковым. Дворец состоял из семи «хоромин». Они строились в 3—4 этажа, связывались между собой переходами и лестницами, а фантазии мастеров была дана полная воля. Здания украшались затейливой резьбой, арками, крылечками, ажурными перилами, ни одна кровля не повторяла другую, и дворец венчало причудливое нагромождение луковок, шатровых покрытий, башенок. Узорная резьба покрывала двери, наличники 3 тыс. окон. 270 комнат радовали глаз резными скамьями и лавками, стены были расписаны орнаментами и картинами. Иноземцы писали, что дворец «весь кажется вынутым из ларца благодаря удивительным образом искусно исполненным украшениям», называли его «архитектурным дивом», «восьмым чудом света». Но и каменная русская архитектура не уступала деревянной. В XVII в. каменные храмы стали обычными даже в сельской местности. Возводились неприступные крепости, великолепные административные здания, боярские и купеческие дома. Их тоже щедро украшали резьбой по камню, декоративными колоннами и пилястрами, бордюрами из цветных изразцов. Русские издревле любили музыку. Среди музыкантов были настоящие виртуозы — гудочники, домрачеи, цимбальники, дудочники, гусляры. Испокон веков совершенствовалось церковное пение. Это было высокое искусство. В России было принято составлять постоянные «станицы», хоровые ансамбли из 5 певчих. У царя было 5 станиц, у патриарха 7. Каждая станица могла петь отдельно, а по праздникам они объединялись в большие хоры. Для записи музыки применялись крюковые (нотные) записи, их было несколько видов — знаменная, путевая, демественная. Имелись специальные «азбуки» по их чтению и обучению певчих. Были и композиторы, сочинявшие церковную музыку. Дошедшие до нас нотные рукописи и записи партитур показывают, что напевы были исключительно красивыми и мелодичными. В народном творчестве существовал и театр. Скоморохи разыгрывали веселые сценки, кукольные представления со знаменитым Петрушкой, в городах и деревнях люди устраивали «самодеятельные» инсценировки на Масленицу, «колядки» перед Рождеством, в декабре в храмах организовывали мистерии «пещного действа». А в правление Алексея Михайловича при дворе был создан первый в России профессиональный театр. Разве наши предки хоть в какой-нибудь области отставали от западных стран? Выясняется – нет! Мы восхищенно читаем о европейских мореплавателях, о великих открытиях, путешествиях. Но остается за кадром, что русские поморы проложили путь в Англию на полвека раньше, чем англичане доплыли до России. Именем погибшего годдандского исследователя Баренца названо море. Но осталось за кадром, что он «открывал» края, давным-давно освоенные русскими. Погиб при «открытии» Новой Земли, куда поморы ходили регулярно, не считая это чем-то особым и героическим. Они и спасли остатки экспедиции Баренца, потерпевшие крушение и умиравшие на Новой Земле. Кстати, академик В.Н. Скалон обнаружил, что как карта северных морей, составленная Баренцем, оказалась совершенно неверной. А вот русские землепроходцы XVII в. умели составлять карты даже точнее, чем дипломированные географы XIX в. Разве уступали западным первооткрывателям плавания Семена Дежнева, Пояркова, Ерастова, Ерило, Бугра, путешествия Хабарова, Стадухина, Галкина, Бекетова, Зыряна, Москвитина, Шелковникова, Гаврилова и других первопроходцев. Усилиями этих отважных и целеустремленных людей за полвека территория России увеличилась чуть ли не вдвое! Наша страна приросла огромными пространствами Сибири и Дальнего Востока. Приросла под властью первых Романовых, и мудрая политика царей способствовала этому. Указы Москвы требовали налаживания дружбы с местными жителями. Не завоевания, а установления взаимовыгодных отношений. Наказы и инструкции государей воеводам раз за разом повторяли одно и то же: «Приводить инородцев под высокую государеву руку» и собирать ясак «ласкою, а не жесточью». «Держать к ним ласку и привет и бережение, а напрасные жесточи и никакие налоги им ни в чем не чинить некоторыми делы, чтоб их в чем напрасно не ожесточить и от государевой милости не отгонить». К ясачным запрещалось применять смертную казнь — даже в случае восстаний! А русским казакам, охотникам, крестьянам, потянувшимся в Сибирь на промыслы, строго возбранялось «угодья у ясачных имати». Дозволялось селиться только на «порозжих местах». За притеснения и попытки отнять чужую землю били кнутом. Так что история с покупкой Манхэттена за 24 талера в России никак не прошла бы. Иностранцы еще в XVII в. удивлялись, как «горсть людей овладела таким громадным пространством». Ответ они давали верный: причиной успеха стало вовсе не «покорение военною силою, но по убеждению туземцев». А уже в 1901 г. американский сенатор Бэверидж, посетивший Дальний Восток, отмечал: «Русский отличается от других наций тем, что он не проявляет никакого оскорбительного способа обращения с расами, с которыми превосходно уживается». Известен итог: во времена Ермака коренные народы Сибири насчитывали около 200 тыс. человек. За 200 лет их численность возросла в 4 раза – это не считая смешанного населения, поскольку русские сплошь и рядом создавали семьи с татарами, якутами, бурятами. А в Северной Америке в конце XVI – начале XVII в. насчитывалось 2 млн индейцев – в ХХ в. осталось 200 тыс., в основном, в Канаде. С какой-то стати была внедрена легенда и о том, будто Россия отставала от запада в военном отношении. Вот это уж полная чепуха. Западные армии в XVI – XVII в. представляли собой довольно жалкое зрелище. Рыцарская конница отживала свой век, знать была недисциплинированной, постоянно изменяла. Войска составлялись из наемников. Этим подрабатывали немецкие и итальянские князья, «кондотьерри». Формировали полки из всякого сброда, продавали тому, кто заплатит. Послушание таких солдат поддерживали палками и виселицами, но и им позволялось вытворять что угодно. Наемники жгли, насиловали и резали всех подряд, за войсками оставались руины городов с грудами трупов. Родины у солдат не было, они грабили и бесчинствовали повсюду. Собранное войско побыстрее выпихивали на территорию противника, пускай пасется там. Никакой формы в помине не существовало, армия выглядела скопищем оборванцев, за ней тащился огромный обоз перекупщиков награбленного, маркитантов, проституток. Элитные части были малочисленными. Во Франции – 2 роты мушкетеров и 2 полка гвардии (личная охрана короля). Более совершенную, профессиональную армию, создал в XVII в. в Голландии Мориц Оранский, потом переняли шведы. Поэтому они побеждали всех своих противников. В Англии их достижения перенял Кромвель, сформировал «Армию нового образца» численностью 22 тыс. человек. Но в России профессиональная армия стала создаваться на сотню лет раньше. В 1550-х годах Иван Грозный начал формировать полки регулярной пехоты, стрельцов. У них уже появилась единая форма: красочные кафтаны, шапки, единообразное вооружение пищалями, бердышами, саблями. Хотя и зарубежными достижениями не пренебрегали, отслеживали. Почему же не перенять, если действительно полезно? В 1606 г. подьячие М. Юрьев и И. Фомин перевели с немецкого “Военную книгу” Л. Фронспергера. В 1621 г. подьячим О. Михайловым был составлен “Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки”, обобщивший передовой опыт европейских государств, ценные сведения по фортификации, баллистике, артиллерии. В 1647 г. в Москве была издана огромным для того времени тиражом в 1200 экз. книга “Учение и хитрость ратного строя пехотных людей” – полный перевод учебника И. Вольгаузена “Военное искусство пехоты”. В 1650 г. перевели с голландского уставы по обучению рейтарскому строю. Создание войск по западному образцу обычно приписывают Петру I. Но ему многое приписали из того, что делалось задолго него. Кстати, пример – судоверфь в Воронеже, якобы основанная Петром. А на самом деле Михаилом Федоровичем и его отцом патриархом Филаретом в 1620-х годах – на этой судоверфи строились баржи и струги для донских казаков. Аналогичным образом и войска «нового» или «иноземного» строя начал формировать вовсе не Петр I, а его дед Михаил и прадед Филарет. Указ об учреждении первых двух полков был издан в апреле 1627 г. За образец бралась шведская армия, нанимались иностранные командиры. Каждый полк состоял из 8 рот по 200 солдат, из них 120 мушкетеров и 80 пикинеров. С 1632 г. создаются и рейтарские полки – из 2 тыс. всадников, защищенных кирасами, вооруженных карабином, 2 пистолетами и шпагой. Потом появились драгуны, легкая конница с карабинами. Царь Алексей Михайлович учредил первую офицерскую школу для подготовки командных кадров. Шведский резидент в Москве де Родес докладывал в Стокгольм о двух учебных полках по тысяче человек, “большей частью все из благородных дворян”, которых полковник Бухгофен готовил к командной службе – “он их теперь так сильно обучил, что среди них мало найдется таких, которые не были бы в состоянии заменить полковника”. А количество полков «нового строя» постепенно росло. В 1660-е годы в русской армии уже насчитывалось 22 стрелецких полка, 48 солдатских, 8 драгунских, 22 рейтарских, 1 гусарский. Появились и два «выборных», гвардейских полка, Кравкова и Шепелева (позже они станут Бутырским и Лефортовским). У всех частей было единообразное вооружение, форма. Полкам «нового строя» полагались кафтаны покороче стрелецких, до колена. А шапки были похожи на стрелецкие, но без меховой оторочки. Форма разных полков и родов войск отличалась цветом воротников, шапок и сапог, а военные чины определялись по цвету нагрудной шнуровки на кафтане. Иерархия офицерских званий была уже очень развитой. Некоторые звания перенимались из зарубежных армий, некторые были своими, русскими. В нашей армии были полковники, полуполковники, капитаны, ротмистры, майоры, поручики, прапорщики. Были уже и русские генерал-майоры, генерал-поручики. А в 1669 г. Боярская Дума утвердила три цвета флага: белый, синий и красный. Опять же, вопреки легендам, что триколор придумал Петр, перевернув голландский флаг. Нет, триколор внедрил Алексей Михайлович. А три этих цвета выбрали из-за того, что они преобладают на иконе св. Георгия Победоносца. Хотя порядок их чередования оставался произвольным, и на знаменах разных полков цвета применялись в различных сочетаниях, под различными углами. Но русская армия была не только прекрасно организованной и нарядно одетой. Она была отлично вооружена. Продукция наших оружейников по праву славилась в разных странах. Русские брони были намного легче и удобнее европейских лат – кольчуга из 50 тыс. колец весила всего 6-10 кг. Превосходного качества были и сабли – хорошей считалась такая, чтобы можно было на лету рассечь газовый платок. Для их изготовления применялась особая сталь-“уклад”, видимо, сродни восточному булату. Отечественная артиллерия еще при Иване Грозном достигла высочайшего совершенства, исследователи считают ее лучшей в мире. “Царь-пушка”, отлитая Андреем Чоховым в 1605 г., существовала не в единственном числе. Подобных гигантов было четыре – на каждой стороне Красной площади стояло по два орудия. Правда, ими никогда не пользовались – заряжать долго и трудно, ядра надо поднимать с помощью специальных приспособлений. Скорее, они играли роль психологического оружия. Приедут, допустим, послы крымского хана, полюбуются – и призадумаются, стоит ли на Москву лезть? Но изготавливались и действующие огромные орудия. Осадная пищаль “Единорог” весила 450 пудов (более 7 т), а ее ядро – 1 пуд 30 гривенок. Пудовыми ядрами стреляли и пушки “Пасынок”, “Волк” (каждая по 350 пудов), чуть поменьше были “Кречет”, “Ахиллес”, “Грановитая”, “Павлин», «Василиск», “Вепрь” и др. Венецианец Тьяполо сообщал, что “в Москве делают ружья в большом количестве”. Поляк Немоевский также отмечал “хорошие пищали и мушкеты”. В эпоху Ивана Грозного русские стали экспортировать огнестрельное оружие. Значительные партии пушек и ружей закупала Персия. В 1630-х годах в Швеции появились и внедрились более совершенные, облегченные мушкеты. Они могли стрелять без подставки, заряжались бумажным патроном, что повышало скорострельность. Сперва Россия закупала такие новинки, но в 1640 годах русские прекрасно научились делать их, запустили в серийное производство. Перед войной с поляками Ствольный приказ докладывал царю, что в войска отпущено 31.464 мушкета, 5.317 карабинов, 4.279 пар пистолетов, и в приказе еще осталось 10 тыс. мушкетов и 13 тыс. стволов к ним. Все это – отечественного производства! А пушек производили столько, что их продавали за границу, Россия экспортировала до 800 пушек в год. Кстати, можно сравнить с Францией. В эти же годы там не было не только заводов, а даже оружейных мастерских. Все оружие от пушек и ружей до дворянских шпаг закупалось в Бельгии, Голландии, Германии. Или в России – через голландцев. Отечественное вооружение продолжало совершенствоваться. В 1659 г. Москву посетили послы союзной Дании. Через своего соотечественника, полковника русской службы Баумана, они сумели попасть на Пушечный двор, описали некоторые разработки, которые там велись. В частности, модель гигантской мортиры, вес которой должен был достигать 8.750 пудов (140 т), вес гранаты – 14.050 фунтов (5,6 т), для заряда требовалось 2.000 фунтов пороха (800 кг), а для воспламенения гранаты и заряда – 200 фунтов (80 кг). Причем порох в камеру засыпался с казенной части, которая закрывалась на винтах. В общем, для осады городов главное – как-то доставить такое чудовище на место. А там одну бомбу кинул – и хватит. Вряд ли супер-мортира была изготовлена в реальности, описывается лишь модель, которая “доходила до подбородка”. Но датчане описали и образцы, запущенные в производство – это легкие полевые пушки на лафетах, их везла 1 лошадь, а расчет состоял из 2 человек. И заряжались они “сзади”, с казенной части! На западе таких еще не было. На вооружении русской армии в это время появились “винтовальные” (нарезные) и “органные” (многоствольные) орудия. С 1667 г. начался выпуск ручных гранат, в Москве был построен Гранатный двор. Были гранаты в металлических рубашках, были “скляночные” – в стеклянных, их носили на поясе в специальных сумках. Иностранцы отмечали их отличное качество. Да, вот такой «отсталой» была наша армия. А о том, как она воевала, свидетельствуют итоги. Ведь только в учебниках истории рассказ о воссоединении России с Украиной завершается Переяславской радой. На самом деле за это воссоединение пришлось воевать 27 лет с коалицией сильнейших держав того времени. Польша несколько столетий спорила с Россией о господстве в Восточной Европе. В Смуту даже казалось, что она выиграла. Но при Алексее Михайловиче Польшу разнесли до такой степени, что она вообще выбыла из числа великих держав. Ее судьбами стали распоряжаться другие. Россия стала неоспоримым лидером в Восточной Европе.  На картинке: 1.Начальный человек 2-го приказа Ивана Полтева московских стрельцов. 1672 г. 2.Солдат полка «иноземного строя». Вторая половина XVII в. 3.Московский пушкарь с «аламом». Вторая половина XVII в. 4.Копейщик полков «иноземного строя». Вторая половина XVII в. 5.«Сокольник» Большого Государева полка. Вторая половина XVII в. 6.Стрелец с сотенным знаменем 12-го приказа Ивана Нараманского московских стрельцов. 1674 г. 7.Стрелец 5-го приказа Федора Александрова московских стрельцов. 1674 г. (А.А. Керсновский. История русской армии) В войну вмешалась было Швеция, ее армию в те времена считали лучшей. Но и она получила так крепко, что мало не показалось, предпочла замириться. И лишь стечение обстоятельств позволило ей выйти из игры «вничью». Вмешалась и Османская империя, турок вообще называли «потрясателями вселенной», они выставляли бесчисленные полчища, громили всех противников. Но русские под Чигирином похоронили две турецких армии, и напрочь отбили охоту лезть на север. Кроме того, Россия постепенно, строительством засечных черт, продвигалась в Дикое Поле. Осваивала плодородные степные черноземы. А на пути набегов крымских татар вставали крепости, системы укреплений, пограничной охраны. В этот же период наша страна отразила попытки Персии захватить Северный Кавказ. А в Забайкалье и на Амуре выиграла войну с Китаем. Несколько наступлений китайских войск расшиблись под Албазином и Нерчинском… Какая страна, какая армия в XVII в. могла бы похвастаться подобными победами? Увы, в последующие времена многое оказалось затертым и забытым. Успехи и достижения тускнели, заслонялись какими-то менее значительными, но более свежими событиями. Иностранные профессора, понаехавшие в Россию в XVIII в., изрядно напутали в истории. Возвышали собственные государства, принижая наше, прогресс у русских сводили к заимствованиям из-за границы. А из богатейшего культурного наследия Московской Руси до нас, к сожалению, дошла лишь ничтожная часть. «Просвещенные» потомки, увлекшись чужеземными образцами, отбросили достижения предков. Народное искусство стали считать «низким» и «подлым». Древние шедевры архитектуры разрушались, перестраивались. Старинные книги терялись, а то и сжигались, как ненужный хлам. Бесценные иконы замалевывались в попытках изобразить что-нибудь более «художественное», по-европейски. Кстати, первая выставка древних русских икон была организована только в 1913 г.! Причем первым дал им высочайшую оценку даже не русский, а французский художник Анри Матисс! Он был поражен увиденным, писал: «Это доподлинно народное искусство... Здесь первоисточник художественных изысканий... Русские не подозревают, какими художественными богатствами они владеют!» И только после Матисса наша интеллигенция спохватилась, стала смотреть иначе на собственное национальное достояние… А ведь утрата прошлого – это разрушение фундамента, на котором покоится наше с вами настоящее. И будущее тоже. История ХХ и XXI в. показала это достаточно красноречиво. Валерий Шамбаров. Газета «Завтра»  ertata Тэги: армия, архитектура., быт, иконопись, интересный, искусство, история, история., культура, миф, московский, музей, непознанный, отсталость, памятник, познавательный, разный, россии, россии., россия, руси, русский, русь, сделанный

Главная / Главные темы / Тэг «ручек»

|

Категория «Обзоры интернет ресурсов»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |