|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Парадоксы и метаморфоза Марксовой (Энгельсовой) концепции демократии(2)2013-07-12 22:30:24... проекта являются свобода выбора и ... вследствие чего подлинные свободы совести, убеждений, ... + развернуть текст сохранённая копия Публикую вторую часть заключительного параграфа десятого из первой главы своей старой,двадцатилетней давности, научной монографии - Волков-Пепоянц Э.Г. МЕТАМОРФОЗЫ И ПАРАДОКСЫ ДЕМОКРАТИИ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА БОЛЬШЕВИЗМА: ИСТОКИ, СУЩНОСТЬ, ЭВОЛЮЦИЯ, АЛЬТЕРНАТИВЫ. 19I7-I929 гг. В 2-х книгах. Кн.1. - Кишинев: “LEANA”.1993. - XXXII+ 464 с. Глава первая. СОДЕРЖАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ДЕМОКРАТИИ К.МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА 1.10. Парадоксы и метаморфоза Марксовой (Энгельсовой) концепции демократии в контексте политической доктрины, социальной философии, экономических и других взглядов К.Маркса и Ф.Энгельса (Окончание) Нам могут возразить, что не все социальные утопии исходили из необходимости и возможности воспитать "нового" человека, а основывались на "реальном" человеке, и социальные проекты строились, опираясь на эту цель. Но и подобная установка не спасает проекты разумной организации. Имеется несколько контраргументов. 1.Общество находится в изменении, а человек ситуативен, и разумное устройство (предположим, что оно возможно), найденное или вычисленное (не суть важно) для момента "t1раз.", к моменту осуществления проекта –“t1осущ.”- уже не соответствует новому состоянию общества и человека, так как мгновенная реализация проекта вследствие природной и общественной инерции невозможна. И даже если теперь в проект ввести коррективы, то опять-таки разумный проект с коррективой для момента Т2раз." к моменту осуществления - "t2осущ." - застает другую общественную и человеческую реальность. Ситуация принципиально не меняется,если вносить коррективы в процессе реализации проекта, несоответствие все равно будет сохраняться. Однако на этот довод последует возражение, что достаточно и того, что будет создано более разумное, основывающееся на достижениях наук общество, чем то, которое было до проекта, а большего и не надо. Но этот аргумент "pro" не спасает положения. 2.Критерий разумности (научности) в том виде, как он представлен, не является достаточным. Дело в том, что он с самого начала умозрителен, а жизнеспособность проекта, следовательно и его научность, может быть проверена лишь осуществлением его в жизни. Таким образом, выясняется, что сам аргумент разумности (научности),являющийся решающим доводом для выбора проекта, поставлен под сомнение.И приходится принимать на веру то, что казалось научно обоснованным. Но и это еще не все. Главные контраргументы впереди. 3.Критерий разумности (научности) принципиально недостаточен совсем в другом отношении. Он должен быть дополнен критерием гуманности общественного устройства, учитывать нравственные оценки. А это означает, что экономический механизм общества должен функционировать, к примеру, не только исходя из критерия экономической эффективности, вычисленного по научным формулам, но и с учетом критерия социальной справедливости, солидарности, сострадательности (помощь людям, находящимся ниже официального прожиточного минимума, инвалидам, престарелым и т.д.). 4.Наконец,даже если будет сконструирован и провозглашен проект разумногои гуманного общественного устройства,решающим критерием реализации общественного проекта являются свобода выбора и демократический путь его осуществления.Реализация проекта по демократическому пути требует согласия по крайней мере большинства граждан общества при обязательном условии, что меньшинство должно иметь гарантии, что оно существенно не пострадает от реализации проекта большинства. Но согласие большинства при свободе выбора может быть достигнуто путем компромисса - ибо приходится учитывать предрассудки, страсти, интересы различных социальных групп, дифференциацию граждан по способности адекватно воспринимать предлагаемый проект и т.д.,- а это означает очередное отступление от научности (разумности). Таким образом, вполне доказано, что в принципе невозможна реализация демократическим путем разумного общественного проекта, разумной организации общества. Однако обоснована и более фундаментальная концепция, опровергающая приведенное нами в разделе 1.6 утверждение Ф.Энгельса о "разумной организации общества". По мнению патриарха либерализма XXв. Ф.Хайека, культурная эволюция человечества вообще не является продуктом разума, сознательно проектирующего общественные институты, а представляет собой результат процесса, в котором культура и разум развиваются в постоянном взаимодействии и переплетении. "Структуры, сложившиеся в результате традиционной практики, - утверждает Ф.Хайек,- не могут считаться естественными, то есть генетически предопределенными, равно как и искусственными, то есть продуктами интеллектуального творчества. Они - результат своего рода отсева, в процессе которого остаются группы, получившие преимущества перед другими в результате практики, выбранной ими по неизвестным, а иногда и совершенно случайным причинам"370. В заключение этой части экскурса приведем ключевое положение Ф.Хайека, которое мы разделяем полностью: "Человек никогда не был и не будет хозяином своей судьбы: самый разум его постоянно совершенствуется за счет того, что ведет его к неизвестному и непредвиденному, где приходится учиться новому"371. Идее марксизма о необходимости и возможности разумной организации общества было уделено столько внимания потому, что,во-первых, доктрина рационализма, дух картезианства лежат в основе социальной философии марксизма, во-вторых, рационализм непосредственно сопряжен с марксистскими экономическими аксиомами: государственной (а затем общественной) собственностью и управлением из единого центра как экономикой, так и всем и вся в обществе, ибо без последнего невозможно и первое. Названные аксиомы марксизма неоднократно подвергались критике многими мыслителями как предпосылки современной деспотии - тоталитаризма: Ф.Хайеком в работе "Дорога к рабству", М.Фридманом в сочинении "Капитализм и свобода" и др.372Они предостерегали, что монополия государства на средства производства автоматически приведет к тотальному контролю с его стороны за всеми сферами жизнедеятельности человека. Демократические институты, право, индивидуальная свобода человека войдут в неизбежное противоречие с государственным централизованным планированием экономики и управлением ею и будут фактически упразднены, даже если формально этого не произойдет. В свою очередь, государственное централизованное управление экономикой и политическое насилие будут взаимно усиливать друг друга, результатом чего станет установление тоталитарной общественной системы. В то же время Ф.Хайек отмечал, что установление тоталитарного строя не являлось сознательной целью классиков марксизма.Тоталитаризм - это не предусмотренные ими следствия попытки управлять обществом по единому плану, стремления переустроить жизнь общества в соответствии с некоей единой, рациональной, наперед заданной целью, а также неизбежный результат переноса на современное общество принципов, по которым живут автономные организации типа фабрики или армии373.

"Но все они (коммунизм, фашизм. - Э.В.-П.)... - подытоживая свои размышления, пишет Ф.Хайек, - стремятся организовать общество в целоми все его ресурсы в подчинение одной конечной делии отказываются признавать какие бы то ни было автономии, в которых индивид и его воля являются конечной ценностью. Короче говоря, они тоталитарны в самом подлинном смысле этого... слова...”374. Без преувеличения, повторим еще раз, интеллектуальной драмой К.Маркса и Ф.Энгельса является бросающееся в глаза противоречие между неприятием ими "казарменного коммунизма"375и системой их экономических, многих политических и т.д. идей, материализация которых привела бы именно к казарменному общественному устройству.

М.Фридман, в свою очередь, утверждал, что является заблуждением мнение, согласно которому на экономический базис "реального" социализма можно пересадить демократическое политическое устройство, так как "возможны лишь определенные комбинации политического и экономического устройства общества, и что, в частности, социалистическое общество не может также быть демократическим (в том смысле, что оно не сможет гарантировать личных свобод)... С одной стороны, экономическая свобода есть самоцель. Во-вторых, экономическая свобода это также необходимое средство к достижению свободы политической"376. Завершив экскурс, вернемся к выяснению вопроса, почему и каким образом диктатура пролетариата превращается в тоталитарную власть. Обозначим пунктиром основные моменты. Диктатура пролетариата как государственная власть переходного периода, даже установленная посредством демократической республики, не может не стать, согласно марксизму, тоталитарной властью, даже если марксистские вожди пролетариата искренне будут уверять в противном. С неизбежностью возникает противоречие между демократической формой власти,с одной стороны, и ее сущностью - с другой, диктуемой методологией, социальной философией, экономическим учением марксизма, детерминиирующими ей (власти) определенный образ действия, определенные средства, методы и содержание политики, определенные преобразования, конечно, приспособленные к исторической конъюнктуре и специфике конкретного общественного контекста и вынуждающие отказываться от демократических институтов. Диктатура пролетариата, образно выражаясь, - тоталитарная власть в квадрате, кубе, в четвертой и т.д. степени из-за оказываемых на нее воздействий одновременно нескольких факторов, каждый из которых в этом отношении самодостаточен. Во-первых, тоталитарной становится власть, изначально ставящая в центр своей практической политики подход с позиции тотальности в процессе насильственной ломки всех структур, коренного преобразования всех сфер дореволюционного общества. Именно подход с позиции тотальности обязывает революционную власть не упускать из виду не затронутых революционной ломкой структур, сфер общества, подвергает революционное общество целостному, всеобъемлющему, тотальному контролю. А один раз вторгшись в ту или иную сферуи преобразовав ее, диктатура пролетариата и дальше будет сохранять способность по мере субъективно понятой объективной необходимости вторгаться в любой момент в ту или иную область и преобразовывать ее вне зависимости от воли и интересов людей. Во-вторых, усиливают тоталитарный характер власти две взаимо- переплетенные особенности диктатуры пролетариата: ее идеократичность (власть "во власти" марксизма) и идеологичность (классово-охранительный характер) и как следствие этого - ее телеологичный и светско-эсхатологический характер. Цели, задачи, средства,методы пролетарской власти в марксистской интерпретации теоретически обусловлены содержанием коммунистического мировоззрения, марксистским обществознанием. Следствием этого будет несколько моментов. Первое.Конечно, тактика диктатуры пролетариата, как и любой другой власти, на практике будет определяться сложным взаимопереплетением объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов.Но одним из постояннодействующих субъективных, определяющих принятие решений факторов становятся идеология, марксистское мировоззрение. Подход с позиции тотальности определен коммунистическим идеалом, отрицающим естественно-исторически сложившееся капиталистическое общество. В этом смысле пролетарская власть телеологична и светско-эсхатологична, ибо заранее "научно" вычисленная цель общественного развития и наперед известный счастливый "конец" прогресса человечества из будущего диктуют настоящему содержание преобразований вопреки объективной логике вещей, законам экономики, природе счеловека, интересам реальных людей в той мере, в какой соответствующие положения марксизма ненаучны, иллюзорны. В конечном счете государственная власть пролетариата всецело поставлена на службу достижения идеологической цели - построения коммунизма. Возникает резонный вопрос: а если цель оказывается по большинству своих параметров утопичной? Ответ естественен: "утопия у власти" не будет останавливаться ни перед какими жертвами, пока она у власти или не сменила парадигму для достижения цели, так как эта же власть одновременно и "насилие у власти". Масштаб насилия и объем жертв диктатуры пролетариата прямо пропорциональны степени утопичности пролетарской идеологии независимо от личных нравственных качеств, гуманности тех или иных вождей пролетариата. Вместе с тем диктатура пролетариата есть и светско-провиденциональная власть, ибо исторический прогресс, согласно марксизму,неизбежно влечет человечество к коммунизму. Вследствие этого пролетарская власть, познав объективные законы истории, должна всячески споспешествовать их действию, преодолевая сопротивление,сметая тех, кто противится поступательному ходу истории. * В данный пункт следовало бы внести уточнение, необходимость которого вызвана вульгаризацией понимания проявления идеократичности государственной власти пролетариата. 3.Бжезинский в своей книге "Большой провал..." пишет, что советскую систему на протяжении многих лет называли тоталитарной не только потому, что общество принудительно было подчинено ей, но и потому, что "общество было насильственно переделано в соответствии с идеологической схемой"377. Думается, что З.Бжезинский впадает здесь в крайность: общественная материя не столь податлива, чтобы всецело быть переделанной согласно его схеме. Диалектика объективного и субъективного по данной проблеме намного сложнее. Во второй части работы мы несколько подробнее исследуем этот вопрос. Более сложный и объемный взгляд на проблему, чем 3.Бжезинский, демонстрирует А.А.Зиновьев. Коммунизм, по его мнению, сложился в Советском Союзе не по марксистскому проекту и не по воле марксистских идеологов, а в силу объективных законов организации больших масс населения в единый социальный организм. "Люди, строившие его,- отмечает русский мыслитель, - либо вообще не имели никакого понятия о марксизме, либо знали его весьма смутно и интерпретировали его на свой лад. То, что получилось на деле, лишь по некоторым признакам похоже на марксистский проект. Утверждая это, я ни в коем случае не подвергаю сомнению роль марксистских идей в борьбе людей за реальный коммунизм. Я этим лишь хочу подчеркнуть то, что реальный коммунизм формируется и существует по своим объективным законам,ничего общего не имеющим с марксистскими идеалами и не подвластным воле отдельных людей"378. Лейтмотив текста А.А.Зиновьева иной, чем тот, который рассматриваем мы. Он подчеркивает прежде всего роль объективных факторов.Мы же - роль фактора субъективного - коммунистического мировоззрения, которое легитимирует революционную власть и которым руководствуются вожди революции. Дело вовсе не в том, что идея, материализуясь в практику и преломляясь через опосредствующие звенья, в том числе через цепочку голов действующих лиц, модифицируется и результат весьма отличен от первоначального идеала. А суть заключена в том, что власть насильственно подавляет сопротивление всех тех, кто не согласен с материализацией данного социального проекта, идеи. Большинство людей было знакомо с лозунгами, популярно, на обыденном уровне излагающими идеи теории и затрагивающими первичные интересы субъектов революции и потому их устраивающими. Но ведь были люди, которых не устраивал весь возможный диапазон модификаций идей - например, общественной собственности,или однопартийной системы, или системы Советов. Нас интересует именно этасторона. Имеются и другие аспекты, на некоторые из них указываетА.А.Зиновьев. Хотя все же деятельная роль идеи в данном тексте им принижена. Однако вернемся к основной теме. Второе. В силу того, что марксизм объявлен единственно научным и потому единственно допустимым обществознанием, идеократическая власть по логике вещей обязана заботиться о самом сокровенном - умонастроении граждан, их духовном мире и создать систему пропагандистско-воспитательных учреждений, контролирующих духовное развитие и духовную культуру как общества в целом; так и каждого отдельного человека, вследствие чего подлинные свободы совести, убеждений, слова и печати должны быть упразднены и установлен контроль над печатью и другими средствами.массовой информации. Третье. Идеократическая власть в марксистском исполнении в принципе антилиберальнодемократична, так как она не нуждается в свободно полученном согласии со стороны управляемых в ситуации, когда,с точки зрения вождей пролетариата, жрецов "единственно"научной теории, объективные условия созрели для преобразования. Сопротивление несогласных в этом случае должно быть и будет насильственно подавлено.В силу этого легитимность идеократической власти отличается от трех чистых типов легитимации, описанных М.Вебером: традиционного, харизматического, легального. В противовес им диктатура пролетариата освящена сакральной истиной теории "научного социализма".Вследствие самого этого факта монопольно владеющая сакральной истиной партия теории "научного социализма" должна находиться у власти. Поэтому, по какому бы пути марксисты ни пришли к власти, в дальнейшем, согласно логике марксистской теории, они не нуждаются в легальной оппозициис претензией на власть, плюрализме, других свободно и независимо функционирующих партиях, демократическом контроле, обсуждениях, так как только марксисты монопольно обладают сакральной истиной общественного развития, а все остальные политические и социалистические силы заблуждаются. К недооценке проблем демократического контроля со стороны уп- . равляемых над властной и управленческой деятельностью ведет и идея К.Маркса и Ф.Энгельса о возможности формирования и воспитания в обществе будущего в "массовом порядке" нового человека идеального типа - всесторонне и гармонично развитого, высоконравственного.Действительно, совершенный человек, участвуя в управлении, не нуждается вконтроле за его деятельностью, так как он, по определению,не должен злоупотреблять своим должностным положением, использовать его в корыстных целях, проявлять бездушие, формализм, чинопочитание,карьеризм. Четвертое.Усиливает насильственную и антидемократическую сущность диктатуры пролетариата и одна из основных догм социальной философии марксизма - идея о всемирно-исторической миссии пролетариата. Тотальность и насильственность диктатуры пролетариата связана с мессианской ролью пролетариата прежде всего потому, что если только пролетариат - мессия, освободитель всех других слоев трудящихся масс и создатель светлого будущего,- если прогресс истории и интересы пролетариата совпадают, то другие классы и социальные слои должны согласиться с его господством, не сопротивляться его власти,подчинить свои интересы его интересам - словом, вместо многообразия интересов и вариантов развития - однообразие, тотальное подчинение интересам одного класса. Сопротивление несогласных с подобным сценарием развития, естественно, должно быть подавлено. Именно в таком смысле следует понимать совпадение интересов пролетариата и человечества: "движение в своих собственных интересах и интересах человечества"380, а не в том смысле, что пролетариат одновременно вбирает в себя все многообразие интересов человечества. Нет, он низводит все многообразие интересов до своего,ибо,согласно марксизму, классовые различия должны быть стерты. Вместе с тем идея всемирно-исторической миссии пролетариата обосновала концепцию классовой демократии, революционной, радикальной демократии пролетариата в переходный период, как класса, составлявшего большинство в составе населения. Политической формой адекватной классовой демократии, по мнению К.Маркса и Ф.Энгельса,и явилась Парижская коммуна. Отношение же классиков марксизма к идеологичности собственной теории, как и вообще к проблеме идеологии, было непоследовательным. В одних случаях, как, например, в "Манифесте...", они открыто заявляли об идеократичности своей теории, об отстаивании ими интересов пролетариата ("коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляда и намерения..."381). В других случаях, и здесь совершенно прав австрийский мыслитель Й.Шумпетер, К.Маркс "совершенно не замечал идеологических элементов своей собственной системы". Но ведь сомнительна позиция ученого, полагавшего, что все вокруг него - идеология, и лишь он сам стоит на острове абсолютной истины? "А между тем, - продолжал австрийский ученый, - идеология трудящихся не лучше и не хуже, чем какая-либо другая"382. А ведь, казалось бы, если марксизм - это теоретическое оружие пролетариата и, значит, идеология, а любая идеология уже, по определению К.Маркса, есть иллюзорное отражение действительного положения того или иного класса, то марксизм, являясь ею, по крайней мере по ряду позиций иллюзорен, ненаучен. Но К.Маркс снимает это противоречие "легким росчерком пера”: постулируя, что интересы пролетариата, всего человечества и прогресс истории совпадают. Пятое.Классовая демократия в контексте концепции отмирания государства - отмирающая демократия, которая должна отмереть вместе с политической сферой в целом по мере стирания классовых различий и преобразоваться в неполитическую демократию свобода всех,коммунистическое общественное самоуправление. Концепция отмирания государства, политической сферы общества, при кажущейся практической безобидности ее, будучи положенной в фундамент большевистской политической доктрины, нанесла значительный вред политическому развитию СССР. Детальнее мы проанализируем этот вопрос во второй части работы. Здесь же ограничимся указанием на то логическое умозаключение, которое "лежит на поверхности”. Если пролетарское государство по мере стирания классовых различий отомрет, и это событие произойдет в недалеком будущем и само пролетарское государство в собственном смысле уже не государство, ибо не является орудием классового насилии меньшинства над большинством, то, во-первых,нет нужды теоретически разрабатывать весь комплекс вопросов совершенствования государства как такового со специфическими, только ему присущими функциями,а скорее уж актуальны проблемы отмирания его; во-вторых,на практике это должно привести к тому (и привело), что марксистская партия - монополист на государственную власть, сохранив за государством его внешние атрибуты, сама себя вмонтирует фактически в ядро государства (формально в политическую систему) и станет центром публичной власти вместо государства, но без присущих политическому государству (в основном демократическому и правовому, хотя отчасти ине только) норм, стандартов государственно-организованной жизни,предохраняющих население от бесконтрольной, безответственной и безнаказанной власти. В результате пролетарская демократия перестанет быть таковой, лишенная механизмов, предохраняющих отзлоупотреблений властью аппарата и кадров управления?383. Ситуация усугубляется при отсутствии внутрипартийной демократии в партии-монополисте.

Резюме.Марксистская концепция демократии, рассматриваемая в контексте политической доктрины и социальной философии марксизма,не может восприниматься как неизменяемая целостность: амбивалентна сама концепция демократии,в политической доктрине, в свою очередь, можно выделить смысловое ядро, но содержатся в ней также идеи второго плана, сквозь призму которых одно и то же положение концепции демократии воспринимается по-иному, чем в контексте смыслового адра, К концептуальному стержню политической доктрины марксизма можно отнести следующие положения и подходы (перечислим лшь некоторые из них): а) политическая сфера, государство - общественные феномены, производные от экономики, надстройка над экономическим базисом; б)политическая сфера в целом и государство в частности являются атрибутом классового общества, и возникновение их связано с появлением частной собственности и раскола общества на антагонистические классы; в) государство - особый политический институт насилия,использующего прерогативы публичной власти; г) государство - прежде всего орудие подавления, насилия экономически господствующего класса. Выявление классовой сущности государства - важнейший момент его марксистского исследования; д) идея диктатуры пролетариата - ядро политической теории марксизма. Диктатура пролетариата - главное, опирающееся на насилие орудие социалистических преобразований, строительства социалистического общества; е) негативное по преимуществу (за исключением демократического пути революции) отношение к сложившимся, до пролетарской революции политическим институтам и правовым нормам, отмена ранее действовавших принципов организации и функционирования государства (разделение властей, господство права, система парламентаризма), замена их новыми принципами (на основе опыта Парижской коммунны); ж) пролетарское государство - монополист средств производства; з) идея отмирания политической сферы и государства и т.д.384. В свою очередь, к одной из "периферийных" политических идей второго плана основоположников марксизма относится положение о том, что государство является не только институтом классового господства, но и носителем "общей функции" (публичной власти), "общих дел","регулятивной роли", вытекающей из природы всякого обществе385. Присоединяясь к сожалению, выраженному Г.Х.Шахназаровым: "Основоположники марксизма до известной степени пренебрегли замечательным творческим наследием великих политических мыслителей, в первую очередь Монтескье и Руссо, Локка и Джефферсона"386, - подчеркнем,что иного и не могло быть, пока К.Маркс и Ф.Энгельс в конкретно-историческом контексте середины XIXв. оставались на радикальных позициях борцов за интересы пролетариата. Хотя причин и факторов, под влиянием которых К.Маркс и Ф.Энгельс создали именно ту политическую доктрину (и концепцию демократии), а не какую-либо иную, конечно, несколько387. Марксистская концепция демократии в ряде своих ключевых положений, исследуемая а) обособлено от теоретического контекста и б) в неразрывной связи с политической доктриной, в единстве с экономическим учением, социальной философией, гносеологией, философией, антропологией марксизма, расщепляется на две разные концепции. И, конечно, в строгом смысле слова марксистской концепцией можно считать лишь второй вариант. В последнем случае концепция демократии может быть названа таковой лишь в связи с теми демократическими политическими институтами (в частности, с демократической республикой), которые,согласно ей,пролетариат может использовать для установления диктатуры пролетариата. Но даже этот ингредиент "обрывается" на моменте завоевания про- летариатом государственной власти, ибо после этого функциональные и институциональные стороны диктатуры пролетариата, т.е. характер власти, ее функции, политическая система, политический режим, устанавливаемые в революционном обществе в соответствии с политической доктриной марксизма, дают основания полагать, что марксистская концепция демократии в собственном смысле перестает соответствовать своему названию. "Демократия", долженствующая быть установленной, согласно марксистской концепции "демократии", в переходный период, таковой - в буквальном смысле - не может быть названа: устанавливается авторитарная,опирающаяся на насилие, тоталитарная, идеократическая власть. К аналогичным выводам приходит Б.Гугенбергер, который,излагая содержание марксистской концепции демократии, взятой в полноте теоретического контекста и в развитии, отмечает ее принципиальное отличие от западных концепций демократии. В марксистской концепции,полагает он, дается точное описание целей и функций демократии. "Совершенно по-иному выглядит это отношение (между целью и функциями), - поясняет политолог,- в западной теории демократии. Демократия здесь вовсе не является соглашением на основе постепенно устанавливающейся мировоззренческой и социальной гомогенности; она возникает скорее на базе нуждающегося в постоянном обновлении политического соглашения именно в силу всевозрастающих мировоззренческих и социальных различий (в современном обществе). Западная демократия не признает обязательного ее предпочтения какой-либо раз навсегда заданной государственной цели, но стремится к демократическому единению воли, при котором цели общества в изменяющихся условиях постоянно как бы переопределяются. Обязательство придерживаться идеологически фиксированной цели истории и общества здесь заменяет обязанность придерживаться метода плюрализма, соревнования различных ценностей, а также терпимости”388. Таким образом, в соответствии с концепцией демократии марксизма, сопряженной со смысловым ядром политической доктрины, "демократия", долженствующая быть установленной в переходный период,не может быть таковой названа: не потому, что она, следуя руссоистской традиции, будет носить идентитарный характер, а потому, что установится авторитарная, опирающаяся на насилие, тоталитарная,идеократическая и классово-охранительная власть, и тем самым и сама марксистская концепция демократии в собственном смысле слова перестанет соответствовать своему названию. И все же, если взять отдельные идеи Марксовой (Энгельсовой)концепции демократии (прежде всего домарксистского периода, а также сквозную - на протяжении 50 лет - концепцию формально-демократичесого пути революции и мысли позднего Ф.Энгельса) вне теоретического контекста марксизма, то они сохраняют свою демократическую и гуманистическую сущность и эвристическую ценность вплоть до настоящего времени.

ПРИМЕЧАНИЯ 370X а й е к Ф. А. Общество свободных.Указ.соч. С.229-230. 371Там же. С.259. 372См.: X а й е к Ф. А. Дорога к рабству// ВФ. 1990. № 10. С.113—151; № 11. С.123-165; № 12. С.103-148; Фридман и Хайек о свободе: Пер. с англ. под ред. А.Бабича. Минск: Полифакт-Референдум,1990. - 126 с.; X а й е к Ф. А. Пагубная самонадеянность: Ошибки социализма: Пер. с англ. М.: Новости, Catallaxy, 1992.- 304 с. 373См.:К а п е л ю ш н и к о в Р. И. "Дорога к рабству" и "дорога к свободе": полемика Ф.А.Хайека с тоталитаризмом//ВФ. 1990. № 10. С.107. 374Ха й ек Ф.А. Дорога к рабству.Указ.соч. С.143. 375См.: Маркс К., ЭнгельсФ. Соч. Т.8. С.338; Т.18. С.414. 376Фридман и Хайек о свободе.Указ.соч. С.7-8. 377Бжезинский 3. Большой провал...//Квинтэссенция: Философский альманах. М.: Политиздат, 1990. С.265. 378Зиновьев А. А. Конец коммунизма?.. //Квинтэссенция: Философский альманах. 1991. М.: Политиздат, 1992. C.70-7I. 379См.: Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С.646-647. 380Маркс К., ЭнгельсФ. Соч. T.I7. С.554. 381Там же. Т.4. С.459. 382Шумпетер Й. История экономического анализа//Истоки... Вып.1 / Редкол.: В.А.Жамин (глав. ред.) и др. М.: Экономика, 1989. С.275-276. 383См. подробнее: Мамут Л. С. Учение Маркса о государстве требует переосмысления. Указ.соч.С.104-105; Шахназаров Г. X. В поисках утраченной идеи: К новому пониманию социализма//К-ст.1991. №4. С.24. 384Подробнее об этом см.: Мамут Л. С. Карл Маркс как теоретик государства. М.: Наука, 1979. - 264 с.; О н ж е. Учение Маркса о государстве требует переосмысления.Указ.соч.C.I0I-I05; Маркс и современная политическая теория/ Редкол.: Г.X.Шахназаров и др. М.: Политиздат, 1986. С.7-65. 385См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.25. Ч.1. С.422; Т.37. С.416. Об этом детальнее см.: Мамут Л. С. Сверим ориентиры: наука о государстве и праве нуждается в радикальном обновлении// Пульс реформ... М.: Прогресс, 1989. С.91-98. См. также: Тихомиров Ю. А. Функционирование государства: диалектика классовых и общественных дел // Маркс и современная политическая теория.Указ.соч. С.37-39. 386Шахназаров Г. X. В поисках утраченной идеи.Указ.соч.С.25. 387См. подробнее: Мамут Л. С.. Учение Маркса о государстве требует переосмысления. С.107-108. 388Гуггенбергер Б. Теория демократии//Полис.1991. № 4. С.144. Тэги: большевизм, в.и.ленин, демократия, демократия,свобода,права, доктрина, к.маркс, коммунизм,большевизм, концепция, марксизм, марксистский, наука, немного, оригинальный, политика(видео, политический, политология, социо-гуманитарные, текст, тексты), учение, ф.энгельс, философия Статуя Свободы: 127 лет в американской истории2013-07-11 15:10:13... строительством Статуи Свободы в мастерской ... Недавно отреставрированная Статуя Свободы, 20 мая ... + развернуть текст сохранённая копия

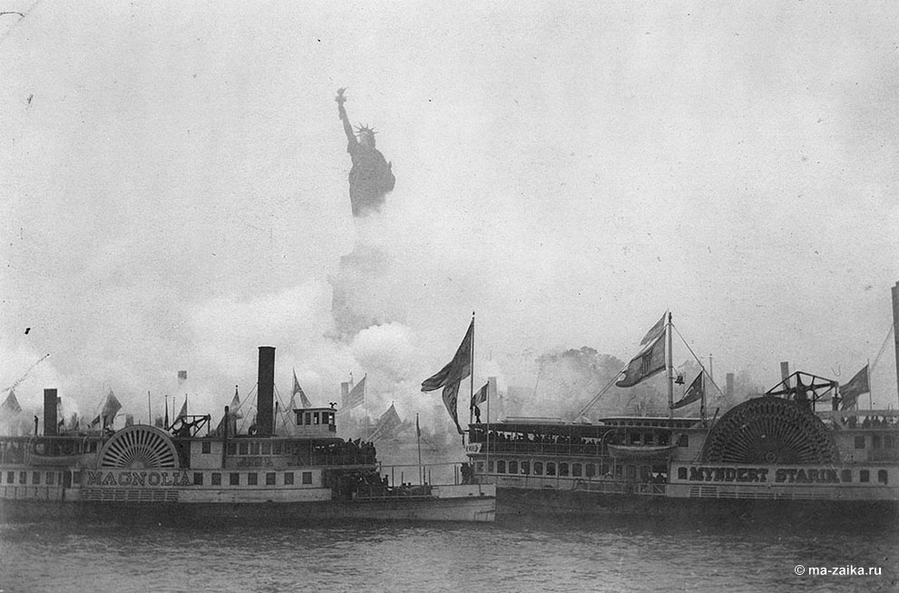

Один из самых узнаваемых символов Америки Статуя Свободы 4 июля вновь открылась для посетителей после восьмимесячного ремонта от ущерба, нанесенного ураганом Сэнди. Дата открытия как раз совпала с днем принятия Декларации независимости США — 4 июля 1776 года. 46-метровая структура, которую в 1886 году народ Франции подарил США, уже переживала многочисленные закрытия за свою историю как для ремонта, так и в целях безопасности. Тысячи людей отправились на пароме 4 июля на Остров Свободы, чтобы посетить всемирно известную статую. Сотрудники Национальной парковой службы приветствовали гостей, утверждая, что они были готовы к такому большому потоку посетителей и прибегли к усиленным мерам безопасности. В данном выпуске собраны фотографии Статуи Свободы, как внутри, так и снаружи, которые охватывают более 130 лет, со дня ее рождения в Париже по настоящее время.

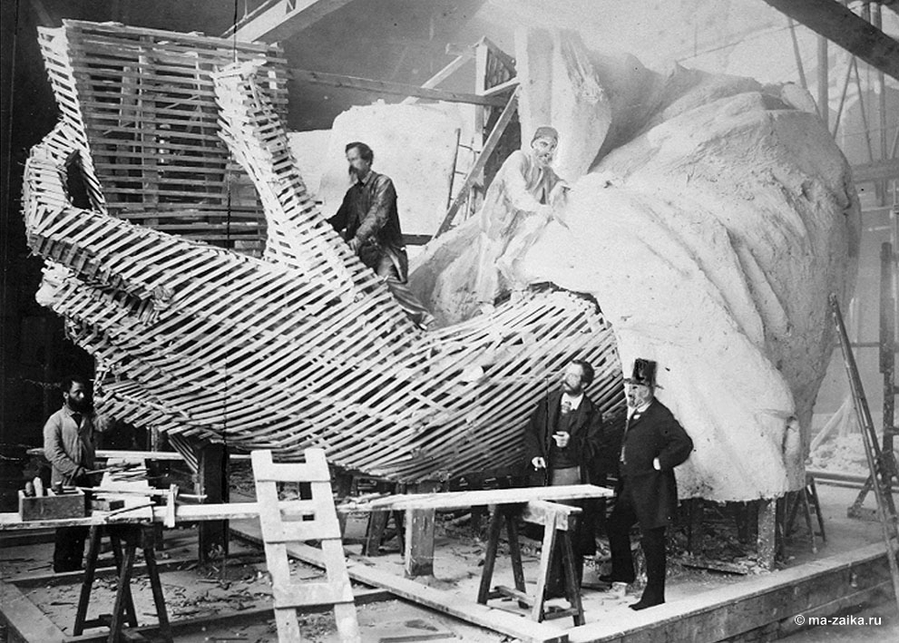

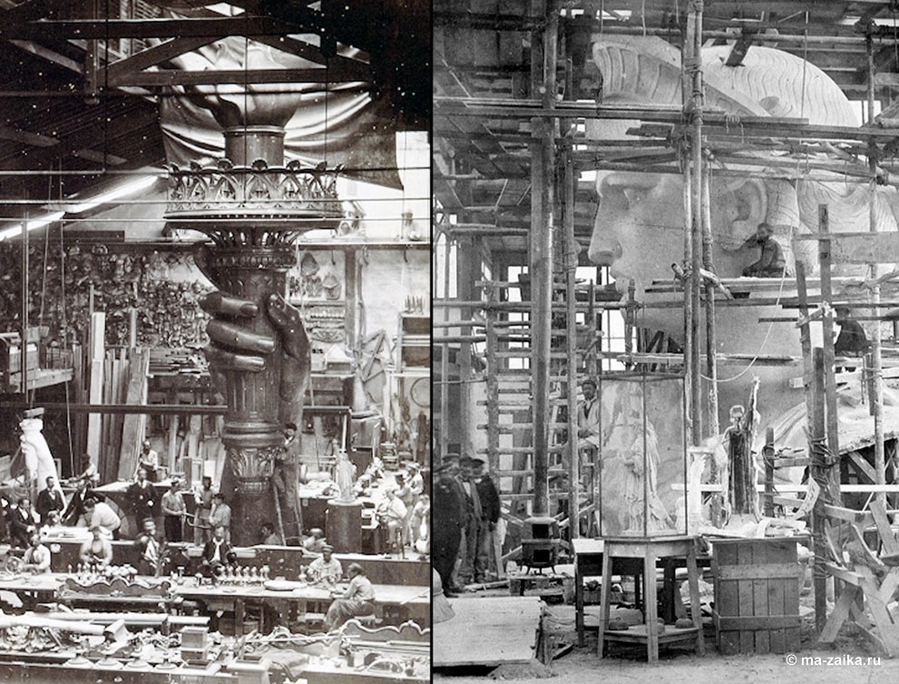

Строительство руки Статуи Свободы в парижской студии, 1875. Спроектированная Фредериком Огюстом Бартольди статуя была подарком США от народа Франции. Слева: рука и факел Статуи Свободы, 1876. Справа: голова Статуи Свободы, 1880. Рабочие занимаются строительством Статуи Свободы в мастерской Бартольди, зима 1882. Статуя Свободы возвышается над Парижем, 1884. Торжественное открытие Статуи Свободы в гавани Нью-Йорка с фейерверками под председательством президента США Гровера Кливленда, 28 октября 1886. Вид на Статую Свободы с острова Эллис, 1930. Океанский лайнер Королева Мэри проходит мимо Статуи Свободы во время завершения своего первого рейса в США, 1 июня 1936. Туристы рассматривают надписи на внутренней стороне верхней части короны Статуи Свободы в Нью-Йорке, 4 августа 1946. Статуя Свободы стоит среди мусора на острове Бедлоу в гавани Нью-Йорка, 5 марта 1948. Конгрессмены попросили Комитет по ассигнованиям Палаты представителей выделить 1 млн долларов для расчистки трущоб на острове. Посетители выглядывают из-под короны Статуи Свободы в гавани Нью-Йорка, 26 октября 1946. Военные корабли плывут вверх по реке Гудзон мимо Статуи Свободы, 3 июля 1976. На заднем плане стоят башни-близнецы Всемирного торгового центра. Посетители внутри короны Статуи Свободы в Нью-Йорке, 7 сентября 1976. Ремонт Статуи Свободы, 4 июля 1984. Правая нога Статуи Свободы крупным планом, 1984. Внутри правой ноги статуи, февраль 1984. Вторичный железный каркас внутри восточной части статуи, февраль 1984. Рабочий стоит внутри короны Статуи Свободы во время ремонтных работ, 4 апреля 1985. Лестница внутри основной рамы, 1988. Старый факел и его платформа. На заднем плане остров Эллис и нижний Манхэттен. Рабочие корректируют факел и пламя статуи в мастерской на Острове Свободы перед отправкой в Калифорнию, 16 декабря 1984. Золочение нового факела Статуи Свободы, 31 октября 1985. Новый факел и пламя Статуи Свободы, 1985. Манхэттен на заднем плане. Недавно отреставрированная Статуя Свободы, 20 мая 1986. Нэнси Рейган участвует в церемонии открытия отреставрированной Статуи Свободы, 5 июля 1986. Фейерверки над зданиями нижнего Манхэттена во время празднования Дня независимости США, 4 июля 2000. Густой дым валит в небо после разрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра во время теракта 11 сентября 2001 года. Мемориал "Дань в свете" освещает небо во время полугодия со дня терактов 11 сентября в Нью-Йорке, 11 марта 2002. Внутри короны Статуи Свободы, 2 июня 2009. Правая рука Статуи Свободы видна из короны, 20 мая 2009. Шаттл Энтерпрайз, установленный на NASA 747, пролетает над Статуей Свободы и Манхэттеном, 27 апреля 2012. Статуя Свободы во время сильного шторма, 29 октября 2011. Фотография сделана камерой, установленной на факеле статуи. Разрушенный док возле Статуи Свободы после урагана Сэнди, 13 декабря 2012. Шторм нанес серьезный ущерб объектам Службы национальных парков на Острове Свободы, но при этом сама статуя осталась нетронутой. Статуя Свободы на фоне зданий нижнего Манхэттена, 26 октября 2006. Мужчина фотографирует свою дочь на фоне статуи во время посещения Острова Свободы в Нью-Йорке, 4 июля 2013. Остров был открыт для посетителей 4 июля после закрытия в октябре в связи с повреждениями от урагана Сэнди. Закат позади Статуи Свободы в Нью-Йорке, 26 мая 2013. Тэги: 127, америка, американский, достопримечательность, история, лет, листать, путешествие, свобода, символ, статуя, страница Парадоксы и метаморфоза Марксовой (Энгельсовой) концепции демократии2013-07-10 22:54:41... ларируемой демократии свободы. + развернуть текст сохранённая копия Публикую первую часть заключительного параграфа десятого из первой главы своей старой,двадцатилетней давности, научной монографии - Волков-Пепоянц Э.Г. МЕТАМОРФОЗЫ И ПАРАДОКСЫ ДЕМОКРАТИИ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА БОЛЬШЕВИЗМА: ИСТОКИ, СУЩНОСТЬ, ЭВОЛЮЦИЯ, АЛЬТЕРНАТИВЫ. 19I7-I929 гг. В 2-х книгах. Кн.1. - Кишинев: “LEANA”.1993. - XXXII+ 464 с. Глава первая. СОДЕРЖАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ДЕМОКРАТИИ К.МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА 1.10. Парадоксы и метаморфоза Марксовой (Энгельсовой) концепции демократии в контексте политической доктрины, социальной философии, экономических и других взглядов К.Маркса и Ф.Энгельса После того как мы рассмотрели в основных чертах содержание и эволюцию марксистской концепции демократии, теперь настало время исследовать ее как интегральную часть политической доктрины и всей социальной философии марксизма в целом. Лишь таким образом можно аутентично воспроизвести марксистскую (а не чью-либо иную, хотя и с идентично высказанными политическими идеями) концепцию демократии. Но и в этом случае мы абстрагируемся как от культурно-исторического, пространственно-временного контекста, потребностей освободительного рабочего движения второй половины XIХ в., в связи с чем К.Маркс и Ф.Энгельс формулировали свои теоретические гипотезы и постулаты,так и от последующего воплощения демократических политических идей в жизнь, практику. Последнему моменту будет посвящена вторая книга монографии. Заявленная тема обширна, крайне сложна. Поэтому мы ограничимся тем, что определим взаимосвязь концепции демократии только с некоторыми из ключевых положений марксизма. Обозначенный общетеоретический контекст существенным образом изменяет смысл и эвристическую ценность концепции демократии.Сформулируем ГЛАВНЫЙ ТЕЗИС. Если воспринимать марксистскую концепцию демократии в контексте политической доктрины зрелого марксизма в целом, а тем болеесопряженной с экономическими и социально-философскими взглядамиК.Маркса и Ф.Энгельса. то она приобретет авторитарный и тоталитарный характер, потеряет гуманистический ингредиент, станет еще вбольшей степенипротиворечивой. Но если использовать селективно иотвлеченно многиеидеи этой концепции, то они сохраняют свою звристическую ценность, научный и гуманистический характер до настоящеговремени. В этом состоит экзогенная (и эзотерическая) парадоксальность концепции демократии марксизма. И ВТОРОЙ ГЛАВНЫЙ ТЕЗИС. Большевистская концепция демократии востребовала из политической доктрины марксизма в целом, ее концепциидемократии в частности в силу целого комплекса причин (об этом дальше, в соответствующем месте) наименее демократические,гуманные.а точнее - недемократические, антигуманные идеи , те, которые не выдержали испытания временем и политической практикой как в силуизначальной своей утопичности, идеологичности, иллюзорности, антигуманности, так и в силу изменившихся условий. А кроме того,В.И.Ленин,сознательно (и - или - волей-неволей) исказил, фактически сфальсифицировал ряд политических идей классиков: "слома" государственной машины, диктатуры пролетариата, демократического и относительно мирного пути революции, демократической республики как формы диктатурыпролетариата. Наш дискурс начинается с анализа фактора, оказывающего определяющее воздействие на характер демократии в концепции К.Маркса и Ф.Энгельса - авторитарный и тоталитарный характер власти, который должен будет с неизбежностью установиться после победы революции по любому, даже самому демократическому, мирному пути как прямое следствие материализации социально-философских, экономических, социальных, философско-антропологических воззрений основоположников марксизма. Казалось бы, специфика демократии в марксистской концепции,как и в любой другой, если уж не всецело, то в значительной степени должна определяться по собственным, внутренним критериям: каков источник власти, кто и как ее осуществляет, в чьих интересах она функционирует, как осуществляется контроль источника власти над субъектом? Однако думать так, значит игнорировать эссенциальную особенность политической власти в марксистской концепции. Эта особенность решающим образом определяет характер самой демократии. Причем характер революционной власти - диктатура пролетариата - не ограничивается только приведенными определениями - авторитарная и тоталитарная,она может быть определена также как антидемократическая[даже несмотря на демократический способ прихода к власти и демократическую республику как форму диктатуры пролетариата,прогнозируемых Ф,Энгельсом, что выявляет один из эндогенных(и эзотерических) парадоксовмарксистской политической доктрины],антигуманная [второй парадокс- противоречие между провозглашенной гуманной целью марксизма - свободное развитие каждого как условие свободного развития всех - достижима ли реально или иллюзорна эта цель,в данном пункте не существенно - и принципиальной антигуманной сущностью диктатуры пролетариата как средства],эсхатологическая, сакральная, телеологическая, идеократическая и идеологическая. Основной экзогенный парадокс концепции демократии зрелого марксизма состоит в том, что демократические и свободолюбивые абстрактные устремления К.Маркса и Ф.Энгельса и гуманность их общественного идеала (повторим,"свободное развитие каждого как условие свободного развития всех")-были бы бессильны воспрепятствовать установлению в конечном счете тоталитарной общественной системы в случае объективации система ключевых идей тех же Маркса и Энгельса: а) политических (прежде всего диктатуры пролетариата, означающей на практике виртуально насильственный, авторитарный, идеократический,тоталитарный,телеологический и т.д. и одновременно непосредственно действующий,массово-стихийный характер революционной власти пролетариата), б) экономических (единая государственная, а затем общенародная собственность, централизованное планирование и управление), в) социально-философских (стремление предельно рационализировать организацию и функционирование общества, жестко не сопряженное с гуманизмом, тотальный и деятельный подход к общественному бытию), г) философско- антропологических (вера в воспитание нового человека идеального типа) и др. Основная практическая метаморфоза марксистской концепции демократии как раз и заключается в том, что при материализации ее идей - строго в контексте и по логике марксистского мировоззрения - конечный результат на практике противоположен исходному идеалу: тоталитаризм идеократического государственного “рабства” на первых этапах противоположен декларируемой демократии свободы. Без сомнения, подлинной интеллектуальной драмой К.Маркса и Ф.Энгельса можно назвать скрытое горизонтом времени - для них - и бросающееся в глаза - для нас, обогащенных опытом истории, - противоречие между неприятием классиками марксизма “казарменного коммунизма”353 и системой их социально-философских, экономических, политических и т.д. идей, материализация которых привела бы и приводила именно к казарменному устройству. Эзотерический характер Марксовой (Энгельсовой) концепции демократии как раз и состоит в том, что основоположники марксизма в полной мере и не цредполагали,что именно таким станет характер пролетарской власти, осуществляющей программные марксистские преобразования. Конечно, незнание не касалось всех характеристик диктатуры пролетариата - авторитарность последней подразумевалась уже по определению. Однако о многих перечисленных эссенциальных чертах К.Маркс и Ф.Энгельс как бы и не догадывались. И виной этому - ряд исходных всецело иллюзорных и утопических теоретических постулатов, которые вводили в заблуждение классиков, ибо лежали в основе других теоретических построений. К их абрисному анализу и обоснованию вышеприведенных тезисов мы и переходим. 1.Диктатура пролетариата сквозь призму характера власти,абстрагируясь от институционального аспекта, - это не просто власть,опирающаяся на насилие, а "насилие у власти", или власть,подразумевающая насилие в каждом моменте своей деятельности. Упрощенным представляется мнение Ю.В.Шишкова о том, что "ни К.Маркс, ни Ф.Энгельс не были сторонниками революционного насилия на все случаи жизни... Если нет насилия со стороны ниспровергаемого класса, то отпадает необходимость в революционном насилии”354 . Конечно, в обоснование точки зрения Ю.В.Шишкова можно даже привести слова Ф.Энгельса из его письма к А.Бебелю от 7 октября 1892 г.: "...когда нет реакционного насилия, против которого надо бороться, не может быть и речи о каком-либо революционном"355. Однако основоположники марксизма не ограничивались только указанным Ф.Энгельсом аспектом и не считали его главным. В центре их научного интереса находились другие аспекты. Во-первых, они рассматривали общественное насилие под углом зрения его экономической обусловленности. Основой всех проявлений насилия выступают потребности общественного развития. За каждым проявлением классового насилия неизменно стоят прежде всего экономические интересы356. Во-вторых, К.Маркс и Ф.Энгельс отводили насилию центральную роль в революционном процессе.."Насилие является тем орудием, - писал Ф.Энгельс в "Анти-Дюринге",- посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы"357. Более всеобъемлюща постановка вопроса у К.Маркса в наиболее цитируемом его тексте по этому поводу из первого тома "Капитала": “…насилие является повивальной бабкой всякого старого общества,когда оно беременно новым. Само насилие есть экономическая потенция".Уже это положение классика теоретически допускает значительный простор для произвола революционной партии, руководствующейся его учением. Но прежде, чем мы обоснуем наш вывод, следует включить в анализируемую теоретическую систему два взаимосвязанных ключевых постулата марксизма: а) деятельный, революционно-преобразующий характер его социальной философии, сформулированный К.Марксом в одиннадцатом тезисе о Фейербахе ("Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его"359) и б) гносеологическое положение о практике как критерии истины, сформулированное во 2-м тезисе о Фейербахе ("В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь,посюсторонность своего мышления"360). Естественно возникают вопросы: имеется ли связь мезду названными идеями социальной философии и гносеологии марксизма и насилием как "повивальной бабкой...", насильственной сущностью диктатуры пролетариата и если да, то каков ее характер? Не так уж трудно уяснить, что, хотя, конечно, прямой причинно-следственной связи нет, полагать так означало бы вульгаризировать марксизм, но тем не менее существует связь функциональная, где аргументом являются вышеназванные постулаты, а функцией - правильность постановки диагноза сроков "беременности", точность определения момента созревания "плода" нового общества, соответственно - момента оказания необходимого родовспомоществования, характера родовспомогательной операции,объема кровотечения при этом и т.д. Первый постулат вырабатывает установку сознания,стереотип мышления марксистского политика - практика на активное действие по родовспоможению, а не на созерцание созревания "плода",теоретизирования по поводу сроков зрелости. Он также нацеливает на преобразование объективных общественных условий, преодоление сопротивления общественного организма, не останавливаясь перед кесаревым сечением, если только "акушер" решил, что срок зрелости определен правильно и начались роды. И это при том, что К.Маркс дал весьма смутные,неверифицируемые критерии определения экономической и социальной зрелости "плода". За исключением ясного указания на то, что радикальная социальная революция возможна только там, где "промышленный пролетариат занимает по меньшей мере значительное место в народной массе"361. Второй постулат действует в том же направлении, что и первый: если практика в конечном счете является критерием истинности, то только она - практическое осуществление социальной революции - и определит, правильно ли поставлен диагноз, правильно ли выбран момент родовспоможения, созрел ли "плод" нового общества и т.д. Конечно, при этом возможны сшибки. Но ведь иным образом и не определить истинность теоретического анализа.

Кстати, кроме всего прочего, именно марксистский менталитет вождя большевизма подвигал его не просто соглашаться - в одной из самых последних статей ("О нашей революции") - со словами Наполеона: "Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет"362,- а возводить их в один из главных принципов большевизма, тем самым порывая с основой социальной философии К.Маркса - экономическим детерминизмом, но вместе с тем последовательно продолжая анализируемый нами постулат. Между прочим, благодаря этому В.И.Ленин освобождался от имманентного противоречия воззрений К.Маркса, и, таким образом, его собственные взгляды становились логически более стройными, системными. После проделанного краткого экскурса, вернемся к основной канве нашего дискурса. Думается, теперь стало ясно, как велика опасность волюнтаризма, насильственного произвола политика, вождя пролетариата, руководствующегося Марксовым пониманием роли насилия в контексте указанных его же теоретических постулатов. Развитием предыдущих соображений является третий аспект исследования роли насилия в переходный период, осуществленный К.Марксом в конспекте книги М.А.Бакунина "Государственность и революция". По мнению К.Маркса, общественное насилие выступает в двуединой роли: служит не только орудием революционных преобразований (как в "Капитале"), но и средством ускорения последних: "...экономические условия... должны быть насильственно устранены или преобразованы,и процесс их преобразования должен быть насильственно ускорен"363. Таким образом, политик-марксист получает очень удобное теоретическое обоснование для разнообразных и непрерывных действий, для "подстегивания" революционного процесса. Ведь "размыто","неопределенно" понятие "нормального" темпа преобразования. Возникает множество вопросов: каковы критерии того, что темп преобразования замедлен? а какова должная степень ускорения? и т.д. В этой ситуации очень трудно установить, какие масштаб и степень насилия являются чрезмерными, а какие вполне допустимыми. И в связи с этим столь же трудно определить справедливое возмущение пролетариев от сопротивления классового врага. А значит, опять насилие, только теперь по отношению к "классовому" врагу из среды пролетариев, а не буржуазии. Именно поэтому, исходя из изложенного диктатура пролетариата в концепции К.Маркса и Ф.Энгельса – “насилие у власти”. Психологическим же следствием проявления насилия как имманентной сущности диктатуры пролетариата (как и вообще учения о классовой борьбе, взятого вне максим права и морали) будет чувство ненависти, объективно культивируемое среди широких масс рабочего класса и других слоев трудящихся самим фактом насилия, репрессий по отношению не к преступнику, а к человеку как представителю класса,социального слоя. И возникает парадокс (а скорее даже антиномия), теперь уже психологический: чтобы победить (по марксистскому сценарию) прежде всего по недемократическому и вооруженному пути революции, успешно подавить сопротивление классового врага, необходимы классовая "вражда", ненависть, разделение общества на "своих" и "чужих",непримиримых "красных" и "белых", но для того, чтобы строить, создавать новое жизнеспособное и свободное общество, а не самоедское ,"каннибальское", нужны согласие среди созидателей, чувство солидарности,подлинного товарищества на ценностях гуманизма, в противном случае для поддержания жизнедеятельности общества, в котором "разлита" классовая ненависть, потребуются все новые и новые "враги народа",и это одно из важнейших (не единственное) условий его функционирования и развития. Трагическая практика СССР 20-30-х годов подтвердила это. О подобном же психологическом противоречии писал М.А.Алданов,с той лишь разницей, что речь у него шла не о противоречивых последствиях практики диктатуры пролетариата, а о последствиях распространения самой теории марксизма в умах людей до революции и после: "Такое же психологическое противоречие заключалось и в его (К.Маркса.-Э.В.-П)учении: оно должно было десятилетиями насаждать, накоплять, проповедовать ненависть в мире с тем, чтобы эта ненависть (хотя бы вполне справедливая) затем внезапно исчезла из душ людей после торжества социальной революции"364. 2.Диктатура пролетариата в соответствии с марксистской политической доктриной в контексте ее социальной философии,а не только по злой воле В.И.Ленина или И.В.Сталина может быть только тоталитарной властью и никакой другой. Г.Лукачв 1923 г. в работе "История и классовое сознание" подчеркивал, что в "трактовке истории марксизм коренным образом отличает от буржуазной науки не примат экономических мотивов, а подход с позиции тотальности"365. С выводом Г.Лукача можно согласиться, только не противопоставляя "примат экономических мотивов" "подходу с позиции тотальности". Подход с позиции тотальности обусловлен в марксизме теорией общественно-экономической формации, сущность которой сжато сформулирована К.Марксом в <<Предисловии к работе "К критике политической экономии">>. Согласно этой теории, общество представляет собой целостную общественную систему со сложной структурой отношений детерминаций, субординаций, координаций ее элементов. В общественной системе основоположник марксизма выделил экономическую структуру, "реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания.Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политической и духовный процессы жизни вообще"366. Из теории общественно-экономической формации логически вытекает учение о социальной революции пролетариата, в соответствии с которым при наличии требуемых марксизмом определенных противоречий, предпосылок и условий пролетариату необходимо осуществить коренные преобразования всей общественной целостности, всех сфер общества, тотальной целокупности, что и составит эпоху социальной революции. “С изменением экономической основы, - однозначно подчеркивал К.Маркс, - более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке"367. Подход с позиции тотальности ясно выражен К.Марксом и Ф.Энгельсом в "Манифесте коммунистической партии" - в способе достижения пролетарской партией своих целей, которые "могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержении всего существующего общественного строя"368. Сам по себе подход с позиции тотальности еще не ведет к тоталитаризму, ибо тотальность как феномен присуща разным явлениям бытия, например восприятию человека, но является потенцией, могущей актуализироваться при определенных условиях. Эти дополнительные условия как раз и связаны с тем характером власти, который, согласно марксизму, с неизбежностью приобретает диктатура пролетариата: насильственная сущность; стремление предельно рационализировать организацию и функционирование власти и общества, не сопряженное с моралью, гуманизмом и ими не ограниченное; идеологичность и идеократичность; телеологичность, светские провиденциализм и эсхатологичность и др. К главнейшему условию относятся также экономическая мощь и тотальная экономическая потенция диктатуры пролетариата, являющиеся следствием господства государственной собственности на основные средства производства и централизованного планирования и управления экономикой. И, наконец, важным условием является приверженность пролетарской власти в своей деятельности марксистскому постулату о реальной возможности воспитания в новых общественных условиях нового человека идеального типа без изменения биологической природы человека. Попытаемся представить, как подход с позиции тотальности, присущий социальной философии марксизма, в связи с имманентно свойственными диктатуре пролетариата чертами и другими названными условиями превращает ее в тоталитарною власть. Но прежде необходимо сделать краткий экскурс в идею разумной организации власти и общества и ее практические последствия. С античных времен известно множество проектов создания идеальных, разумно организованных обществ. В своей монографии "Античная социальная утопия", являющейся истинным компендиумом античной утопии, В.А.Гуторов, исследуя многообразные античные проекты государственного устройства, показал, что рационалистическая "традиция утопической мысли и политической теории, идущая от Платона и Аристотеля через Зенона и Хрисиппа к Средней Стое, никогда не прерывалась..."369. Разнообразные рационалистические утопические проекты дало и Новое время. Исторический опыт показал, какую дорогую цену приходится платать за приверженность только разуму в ущерб максимам нравственности, гуманизма. И здесь дело вовсе не в том, что мол до сих пор разум ошибался, но обязательно настанет миг, когда будет открыта абсолютная истина идеального общественного устройства. По аналогии можно эмпирически, от одной безуспешной пробы к другой, создавать вечный двигатель, надеясь, что в следующий раз, несмотря на все предыдущие неудачи, он обязательно будет построен. А можно раз и навсегда доказать, что в принципе в нашей Вселенной он неосуществим, так как вечный двигатель первого рода противоречит закону сохранения и превращения энергии, а вечный двигатель второго рода, хотя и не противоречит закону сохранения и превращения энергии, но нарушает второе начало термодинамики и поэтому тоже неосуществим. Точно так же неосуществим в принципе идеальный проект общественного устройства. Строго говоря, речь вообще не должна идти об идеальном проекте, а только о разумной организации, так как идеальный проект неосуществим в принципе потому, что для этого нужны идеальные люди, руководствующиеся в своем поведении только разумом и нравственно совершенные. "Живой" же человек, а не тот, который фигурирует в проектах утопистов, подвержен страстям, суевериям, предрассудкам, морально несовершенен, а самое главное - мотивом его поведения во многих случаях являются собственные потребности, интересы, что естественно, а не интересы коллектива, общества в целом или умозрительные цели.Большинство людей не плохи и не хороши, они ситуативны в широком диапазоне состояний. Это установлено давно. Вопрос о природе человека и его сущности слишком сложен и велик, философами разных школ он решается неодинаково, порой в прямо противоположном смысле. Входить в эту проблему мы не будем,для наших целей достаточно повседневного эмпирического наблюдения. Нам могут возразить, что не все социальные утопии исходили из необходимости и возможности воспитать "нового" человека, а основывались на "реальном" человеке, и социальные проекты строились, опираясь на эту цель. Но и подобная установка не спасает проекты разумной организации. Имеется несколько контраргументов. (Окончание последует) ПРИМЕЧАНИЯ 353См.: Маркс К., ЭнгельсФ. Соч. Т.8. С.338; Т.18. С.414. 354Шишков Ю. В. "Повивальная бабка истории": ретроспективный взгляд в конце столетия // ВАН СССР. 1991. № 12. С.7. 355Маркс К., Энгельс Ф.Соч. Т.38. C.419-420. 356См.: Там же. Т.2. С.90-91; Т.20. C.I96. 357Там же. Т.20. C.I88-I89. См. также: T.I8. С.305. 358Там же. Т.23. C.76I. 359Там же. Т.3. С.4. 360Там же. C.1. 361Там же. Т.18. С.612. 362Л е н и н В. И. ПСС. Т.45. C.38I. 363Маркс К.,ЭнгельсФ. Соч. T.18. C.611. 364Алданов М. А. Собр. соч. в 6-ти т. Т.5. М.: Правда, 1991. С.391. 365Цит. по кн.: Кёпеци Б. Идеология "новых левых".Пер. с венгр. М.: Прогресс, 1977. С.70. 366Маркс К., ЭнгельсФ. Соч. T.I3. С.5-6. 367Там же. 368Там же. Т.4. С.459. 369Гуторов В. А. Античная социальная утопия: Вопросы истории и теории. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1989.С.240. Тэги: большевизм, в.и.ленин, демократия, демократия,свобода,права, доктрина, история, к.маркс, к.маркса, коммунизм,большевизм, концепция, марксизм, мировой, наука, немного, политика(видео, политика,геополитика, политический, политология, социо-гуманитарные, тексты), учение, ф.энгел, ф.энгельс, философия «Свобода» не взяла в новый Кабмин Кличко2013-07-09 00:34:39... от фракции «Свобода» Юрий Сиротюк ... + развернуть текст сохранённая копия  Депутат Верховной Рады от фракции «Свобода» Юрий Сиротюк прокомментировал создание своей партией альтернативного правительства. подробнее Тэги: кабмин, кличко, оппозиция, политика, правительство, свобода Кого посадить на царство?2013-07-08 18:54:53"Услышанное" (Шамати), статья 225: Невозможно поднять себя над своим кругом. А потому человек обязан ... + развернуть текст сохранённая копия "Услышанное" (Шамати), статья 225: Невозможно поднять себя над своим кругом. А потому человек обязан питаться от окружения. И нет ему иного совета, кроме как идти путем Торы и больших усилий. Поэтому если человек выбирает себе хорошее окружение, он выигрывает во времени и усилиях, так как устремляется за своим окружением. Это во власти человека: или он [...] Тэги: воля, группа, духовный, ежедневный, работа, свобода, урок

Главная / Главные темы / Тэг «свобода»

|

Категория «Природа»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |