|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

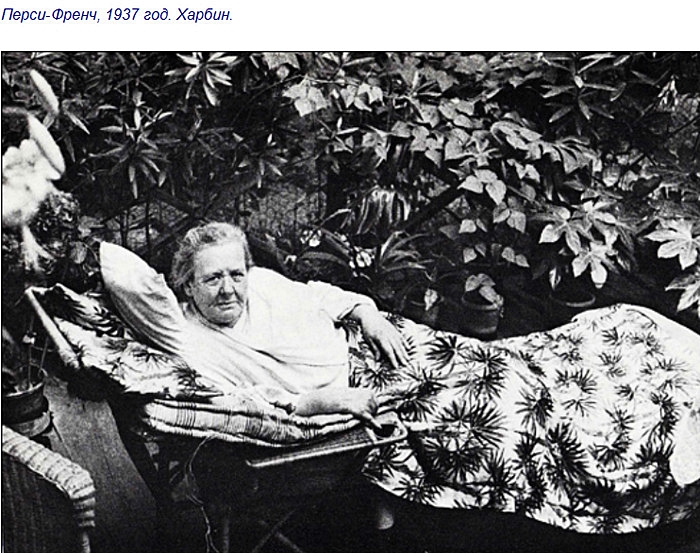

Происхождение названия города Симбирска: загадки и гипотезы.2013-09-30 19:12:48... для разрешения вопросов Симбирского краеведения – ... исследований. На Симбирской горе найдены ... + развернуть текст сохранённая копия Один из самых занимательных и сложных для разрешения вопросов Симбирского краеведения – происхождение названия города Симбирска  Ещё в XIX веке местные краеведы, задумываясь о происхождении имени Симбирска, пытались объяснить его на основе языков различных племён и народов. Среди предположений об истоках наименования города наибольшее распространение получили такие версии: мордовское «сююн бир» – «зелёная гора»; чувашское «белая гора»; чувашское «син» – «человек» и «бурнас» – «обитать, жить», то есть «обиталище людей»; общетюркское «сын бер» – «одинокая могила»; древнескандинавские «sinn biаrg» – «горный путь» и «sinn birg» – «придорожная береза»; а также на основе имени булгарского князя Синбира, якобы упоминаемого в одной татарской летописи. Однако все эти варианты вскоре уже после появления были отвергнуты исследователями, как не имеющие достаточных оснований, и споры о происхождении имени города Симбирска возобновились с новой силой.  Карта Адама Олеария с указанием города Симбирская гора Запутывает ситуацию в поисках разгадки названия города еще и то обстоятельство, что в разных источниках золотоордынский предшественник русской крепости называется по-разному: Симберская Гора (Simberska gora – в Адама Олеария под 1636 годом и Simberskaia gora ruinee par Tamerlan на прилагаемой карте), Синбир (производное от этого названия – Синбирское городище в писцовой книге Ивана Болтина под 1603 годом). Да и сам город, основанный в 1648 году как крепость на засечной черте, в первые десять-пятнадцать лет своего существования именовался: «город Синбирской», «город Синьбирской» или просто – «Синбирской». С середины 1670-х годов до 1780 года в официальных документах (а в народе и до середины XIX столетия) город именовался – «Синбирск», а затем, вплоть до 1924 года – «Симбирск». В последние годы учёные привлекают для объяснения происхождения названия Симбирска все доступные исторические источники: русские средневековые летописи, сообщения арабских, персидских, еврейских авторов о Поволжье, карты-порталаны (карты с указанием портовых городов), составленные на основе сведений венецианских купцов; евразийскую топонимику и лингвистику; историческую географию, а также материалы археологических исследований. На Симбирской горе найдены археологические материалы всех основных исторических эпох – от древнекаменного века и до позднего средневековья. Среди памятников эпохи средневековья имеются поселения, остатки укреплений, некрополи, отдельные погребения и находки различных археологических культур: именьковской, ранних булгар, Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. В результате исследований последних лет основные версии происхождения названия города Симбирска сейчас выглядят таким образом: Монгольская священная гора  Гравюра из книги История северных народов XVI века 1 В 1970-е годы ульяновский филолог Венедикт Барашков объявил, что наименование Симбир монгольского генезиса: «сум бэр» – «священная гора», объясняя это тем, что подобные топонимы имеются на территории современной Монголии. Кроме того, при помощи монгольского языка объяснил целый ряд названий речек: Канадей (личное имя), Авраль (сухое русло), Муранка (река), а также Ундоры (высота, возвышенность). Однако все эти топонимы легко объясняются на основе языков народов Поволжья. Известно, что большая часть монголов, после завоевательных походов XIII века, вернулась в Центральную Азию, не оказав существенного воздействия на этнический состав и языки коренных народов Восточной Европы. Основным населением Золотой Орды были тюркоязычные половцы, проживавшие, как и прежде, в своих причерноморских, донских и нижневолжских степях. Что касается средневекового населения Среднего Поволжья – предоставим слово авторитетному советскому антропологу Т.А. Трофимовой: «монгольские типы центральноазиатского происхождения, известные среди татаро-монгол по описаниям современников, среди поволжских булгар XIV-XV веков не устанавливаются». Горная река Резеда Садыкова в 2003 году в своей кандидатской диссертации о тюркской топонимии Ульяновской области, отвергла монгольское происхождения названия города и предложила свою версию, на основе языков коренных народов края. По её мнению топоним восходит к урало-алтайской языковой общности, где «сен» – «река, вода» + бер, бир, бирен – «гора». Булгарский князь Симбир  Гравюра из книги История северных народов XVI века Профессор Симбирской семинарии Капитон Невоструев, в своей книге «О городищах древнего Волжско-булгарского и Казанского царств в нынешних губерниях Казанской, Симбирской, Самарской и Вятской» опубликованной в 1871 году написал следующее: «Симбирск, основанный, по Татарской летописи, как мы слышали, одним знатным булгарским князем, от коего и получил своё имя, в древние времена был важный город Волжских Болгар, главный в особенной области этого царства, по нему названный Симбирскою». Среди многочисленных чувашских языческих имён, перечень которых в 1905 году опубликовал В.К. Магницкий, имеется имя – Синбирь-Синбир, объясняемое обычно как: син – «душа, ребёнок» + бир – «давать». Вариант этого имени – Бирсин-Берсен, был распространён среди поволжских татар. У великого князя Василия III одним из думных дворян был некий Берсень Беклемишев. От этого имени произошла фамилия русского дворянского рода – Берсенёвы. Происхождение названия булгарского или золотоордынского города от имени правителя вполне возможно. Такие примеры в средневековой истории Поволжья имеются. Так, в русских летописях упоминается булгарский город Бряхимов. Это название связано с именем правителя Волжской Булгарии в XII веке эмира Ибрагима (Абу Исхак Ибрахим ибн-Мухаммад). Да и название города Казани, по мнению многих ученых, произошло от имени эмира Хасана, которой в 70-е годы XIV века перенёс столицу из города Болгара, расположенного около устья Камы, в старинную крепость у поворота Волги с востока на юг. Однако, письменных источников, в которых бы упоминался булгарский или татарский правитель под именем Симбир или Синбир пока не обнаружено. Неизвестно также, на основании какой татарской летописи делал свои выводы Невоструев. Симбирский рубеж X-XIV веков  Н. Рерих Волокут волоком Ещё по одной версии, название города Симбир/Сембер происходит от древнетюркского «сим» – граница и «бир» – первая, то есть первый рубеж, относительно городских центров западных приволжских земель Волжской Булгарии, располагавшихся в районе села Ундоры, села Старое Алейкино и деревни Красное Сюндюково. Среди этих поселений был и один из крупнейших городов Булгарии – город Ошель. Появились эти города в X веке. Здесь, в Волжско-Свияжском междуречье очень благоприятное сочетание природных и географических условий: наиболее плодородные в Среднем Предволжье чернозёмы; богатые травой свияжские и волжские пойменные луга; имеются месторождения железных руд. Удобна эта местность и для организации обороны – территория ограждена с запада руслом Свияги, а с востока – высоким обрывистым берегом Волги. Подъёмы со стороны Волги на высокое плато, возможные только через устья оврагов около нынешних Ундор, Поливны и Беденьги, контролировались возведёнными в этих местах крепостями. Кроме того, рядом проходила оживленная торговая магистраль – Великий Волжский путь, а использование Симбирского волока позволяло небольшим судам подходить по Свияге непосредственно к городам, располагавшимся на месте Староалейкинского городища и Красносюндюковского комплекса. Здесь был также перекрёсток сухопутных магистралей: дорога из центральных районов Волжской Булгарии в Киев и в города Северо-Восточной Руси, пересекалась с меридиональным путем, проходившим вдоль волжского правобережья. Первая линия укреплений, протяжённостью около 10 км, размещалась в месте сближения текущих в противоположных направлениях Волги и Свияги и включала в себя четыре крепости, валы со рвами, а также природные препятствия – овраги, долину реки Симбирки и русло реки Свияги, протекающей здесь на протяжении 7 км с востока на запад, а затем поворачивающей снова на север. Вторая линия обороны проходила в непосредственной близости от этих городов и в 25–30 км севернее первого (Симбирского) рубежа. Эта линия укреплений, также пересекавшая Волго-Свияжское междуречье, включала в себя внешний вал Городищенского городища, Растокинский вал и Растокинское городище. Эти рубежи, вероятнее всего, были возведены во второй половине X века, для обороны от печенегов, достигших к середине X века наибольшего могущества и занявших степи от Дуная до Волги. Внешняя политика всех государств, граничащих со степью, строилась в то время с учётом печенежской угрозы. Византийский император Константин Багрянородный в трактате «Об управлении империей» (948–952 гг.) особое место уделил описанию страны печенегов, их взаимоотношениям с соседними народами и способам противодействия печенежской экспансии. Киевский князь Владимир Святославович в этот период занялся укреплением южных рубежей своего государства. «Повесть временных лет» под 988 годом сообщает: «И рече Володимер: «Се не добро, еже мал город около Киева». И нача ставити городы по Десне, и по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по Стугне. И поча нарубати муже лучьшие от словен, и от кривичь, и от чюди, и от вятичь, и от сих насели грады; бе бо рать от печенег и бе воюяся с ними и одолая име». Тогда же на южных рубежах Киевской Руси была возведена большая часть знаменитых Змиевых валов. Подобные меры для защиты от печенежских набегов предпринимались и на южных границах Волжской Булгарии. С начала X века, в Среднее Поволжье, спасаясь от печенежских погромов, бежало оседлое население Хазарского Каганата. Поток беженцев особенно усилился после разгрома этого государства в 60-е годы X века. В результате этой миграционной волны на территории Волжской Булгарии резко возросло количество поселений. Для защиты городов, построенных в то время в Волго-Свияжском междуречье, и были возведены Симбирский и Растоцкий рубежи обороны, остатки которых сохранились в районе города Ульяновска и около посёлка Ундоры. Примечательно, что система оборонительных сооружений в Киевской Руси также строилась вдоль большой реки – Днепра, протекавшего, как и Волга, меридионально, и содержала несколько линий укреплений, располагавшихся вдоль днепровских притоков (четыре рубежа обороны находились на левом берегу Днепра и один – на правом), на расстоянии в 15-20 км друг от друга. Помимо защиты от военных нападений, Симбирская линия укреплений позволяла контролировать движение по древней дороге, проходившей по волжскому правобережью, а также перекрывала пути сезонных миграций кочевников, двигавшихся вдоль Волги: весной – на север, к богатым травой пастбищам лесостепной полосы, а осенью – возвращавшихся в южные степи на зимовку. Варяжская переволока По одной из гипотез, название города Симбирска происходит от древнескандинавского «sinn bor» – «путь волока» и обозначало место переволоки судов из Волги в Свиягу. В середине IX века между Западной Европой и тюрко-арабским миром сформировался торговый путь «из варяг в арабы», проходящий через Балтику, Северную Русь, Волгу и Каспий. В Хазарский Каганат, Багдадский Халифат и другие восточные страны вывозились рабы, меха, мед, воск. Обратно везли серебряные монеты, пряности, китайский шелк. Особенно активную военно-торговую деятельность на этой магистрали проявляли скандинавы, в первую очередь шведы, известные в Восточной Европе как варяги или русы. Сохранились свидетельства восточных авторов о русах. Ибн-Русте – арабский географ начала X века писал: «А что касается русов, то они живут на острове, вокруг него озеро... Они производят набеги на славян, подъезжают к ним на кораблях, выходят на берег и полонят народ, который отправляют потом в Хазеран и к Болгарам и продают там... Русь не имеет ни недвижимого имущества, ни деревень, ни пашен; единственный промысел их – торговля собольими, беличьими и другими мехами, которые и продают они желающим; плату же, получаемую деньгами, они завязывают накрепко в пояса свои». Арабский дипломат Ахмед ибн Фадлан посетивший Волжскую Булгарию в 921-922 годах сообщает: «Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились на реке Атиль... Они прибывают из своей страны и причаливают свои корабли на Атиле, а это большая река, и строят на ее берегу большие дома из дерева, и собирается их в одном таком доме десять и (или) двадцать, меньше и (или) больше, и у каждого из них скамья, на которой он сидит, и с ним красавицы для купцов». В культурных слоях булгарских поселений X века находят скандинавские украшения и оружие. Недалеко от Болгарского городища (Спасский район Республики Татарстан) обнаружены места захоронений русов (Балымерские курганы). Из Балтики в Волгу русы, попадали через Неву, Ладожское озеро и далее по небольшим рекам и волокам в притоки Волги. Для преодоления многочисленных волоков суда устанавливались на бревна-катки либо на колеса и перемещались, таким образом, из одной водной системы в другую, небольшие же суда переносились на руках. Плавание вверх по Волге против сильного течения было затруднительным, особенно при верховом ветре. Одним из способов, облегчавших путешествие, были волоки в местах изгибов рек. Такой волок, позволявший не огибать Самарскую Луку, известен в Жигулях у посёлка Переволоки. В районе города Ульяновска расстояние между Волгой и Свиягой, текущих в противоположных направлениях, сокращается до двух километров, причем Свияга впадает в Волгу в 160 километрах к северу. Перемещение судов из Волги в Свиягу в этом месте позволяло значительно ускорить и облегчить движение на север. Населенные пункты, возникавшие в местах волоков, часто отражали это обстоятельство в своих названиях. Таковы: Переволоки в Жигулях, Переволоцк на месте перехода из реки Самары в реку Урал, Вышний Волочек и Волоколамск на Валдае и др. Топонимы с основой «bor» сохранились в современной Швеции: «Borlande» – «длинный волок» и др. Название древнего урочища, располагавшегося на территории города Ульяновска, возможно, происходит от древнескандинавского «sinn bor» - «путь волока», и обозначало место переволоки судов из Волги в Свиягу. По этой гипотезе, название переволоки, данное русами в IX-X веках, унаследовал булгарский поселок, возникший во второй половине X века, затем золотоордынский город, разрушенный Тамерланом в конце XIV века, и, наконец, русская крепость, построенная в середине XVII века. Сембы на службе у булгарских князей В 1182–1183 годы произошло самое крупное военное столкновение в истории домонгольских русско-булгарских отношений. В ходе этой войны, владимирский князь Всеволод Юрьевич, прозванный за многодетность – Большое Гнездо, во главе огромного войска, включавшего владимирские, киевские, переяславльские, муромские, смоленские, рязанские, белозерские, черниговские и новгородсеверские дружины и полки, отправился на многочисленных судах от места слияния Оки и Волги брать столицу Волжской Булгарии. Прибывшее войско высадилось на берег в районе современного села Крестовое Городище, и, оставив для охраны судов крупный отряд, отправилось к цели похода – Великому городу Серьбреных Болгар, располагавшемуся в верховьях Малого Черемшана на месте Билярского городища. После ухода армии Всеволода к Великому городу, у стоянки русских судов высадились булгарские отряды с целью захватить ладьи и отрезать путь к отступлению русскому войску. Летописи, сообщают, что среди этих булгарских отрядов были себи (собекуляне), кусяне, челмата, темтюзи, а также конный отряд из города Торцьского. Предполагается, что упомянутые в летописях себи (Собекуляне) – семби, искажённое название жителей булгарской крепости, располагавшейся на месте центральной части города Ульяновска. По мнению исследователей, в военных действиях со степными племенами в составе дружин киевских и булгарских князей участвовали различные наёмники, в том числе сембы, заселявших территорию Самбийского полуострова в Восточной Прибалтике. Это прусское балтоязычное племя в своей культуре несло тюрко-булгарские черты, связанное с военными контактами с Волжской Булгарией. В тюркоязычной среде к наименованию этой этнической группы, вероятно, прибавилась приставка – «ер/ир» (ар, ер, ир (тюрк.) – мужчина, люди, род), т.е. семби+ер/ир > сембер/сембир. Подобное строение имеют многие тюркские этнонимы – булгар, хазар, мишер, акацир, савир и многие другие. Впоследствии, название этого племени могло передаться населённому пункту. В основе наименований крупнейших городов Булгарии лежат этнонимы – Булгар, Сувар. Скорее всего, и название города Ошель, остатки которого располагаются у Свияги, на месте Староалекинского городища, происходит от этникона «ош/аш/ас» и тюркского слова «эль» – племенной союз, народ, край, страна. Симбирская гора – важный ориентир на Великом Волжском пути Нужно признать, что сейчас нет однозначного ответа на вопрос о происхождении названия Симбирска. Выдвинутые предположения остаются гипотезами и не имеют пока бесспорных научных доказательств. Возможно, когда-нибудь будут выявлены новые письменные источники, или найдены дополнительные археологические материалы, которые и прояснят тайну названия нашего города. Есть закономерность – чем крупнее и заметнее географический объект, тем более древнее наименование он имеет и тем сложнее проследить его происхождение. Симбирская Гора – прекрасный, видимый издалека ориентир на Волге. Знаменитая бурлацкая поговорка гласит: «Семь дён идём – Симбирск видён». Ещё с каменного века река Ра – Идель – Волга была удобным водным и сухопутным (по льду) путём различным племенам и народам Евразии. Несомненно, важные ориентиры на этом пути, в том числе и гора, на которой располагается сейчас центральная часть города Ульяновска, имели свои названия уже в глубокой древности. Языки имеют свойство изменяться со временем и даже исчезать. Не исключено, что наименование города Симбирска имеет древнее, ещё дотюркское происхождение, сохранившееся потом в господствующей тюркоязычной среде таким образом: либо приняв близкое по звучанию тюркское наименование, либо будучи переведённым (калькированным) на тюркские языки. На территории Симбирской горы археологами обнаружены остатки поселений именьковской археологической культуры – предшественников булгарских поселений. Ряд исследователей считают именьковские племена носителями балто-славянских языков. В связи с этим можно предполагать зарождение топонима в балто-славянской языковой среде и предложить версии, с использованием древнеславянских и индоевропейский языков: гора Семи Ветров, например. Или, за один из компонентов названия города Сембера/Симбера, можно принять древнее табуированное слово многих европейских языков – «бер» – медведь: как в имени города Берлин. Можно поискать истоки Симбира в имени легендарной страны Биармии древнескандинавских саг, или в яфетической теории Николая Марра и в его гипотезе о четырёх первичных элементах, согласно которой все слова всех языков мира состоят из четырёх слов: sal, ber, yon, ros, являющихся одновременно названиями племён. Можно ещё вспомнить спасшихся на ковчеге во время Великого Потопа библейских Ноя и его сыновей: Сима, Хама и Иафета, потомки которых заселили Землю – имя одного их сыновей Ноя схоже с названием Симбирска. Однако такие догадки, по моему мнению, уже выходят за границы научного поиска. Радий Губайдуллов. «АиФ»  ertata Тэги: города, загадки, интересное, интересное., истории, история, история., культура, лингвистика, названия, непознанное., происхождение, разное., регион., россии, россии., россия, симбирск, топонимика, ульяновск, ульяновск. Истинные друзья найдут меня по биению сердечному…2013-09-30 17:51:58... center> В Симбирской губернии жили друзья ... деятельность которых в Симбирском и Саратовском крае ... + развернуть текст сохранённая копия  Случалось ли вам, читатель, возвращаться в звездную полночь из Сызрани по Тереньгульскому шоссе? Дорога пересекает Сенгилеевские горы, и кажется, что золотистый диск Луны катится навстречу, то припадая к вершинам холмов, то взлетая в небо, когда машина спускается в долину. А прямо по курсу, где-то далеко над ночным городом неизменно стоит Полярная звезда, любимая звезда Дениса Давыдова. Он называл ее Родимой. Много раз светила она ему на пути из Верхней Мазы через Сызрань в Симбирск. Только дорога в его времена проходила немного западнее, да мчались по ней не машины, а кони. В последний раз Родимая светила Денису Васильевичу на пути в Симбирск 28 декабря 1838 года. Повторяя путь поэта-партизана, невольно вспоминаешь строки: «Нет, братцы, нет: полусолдат Это – заключительные строфы стихотворения «Полусолдат». Именно его, написанное, как считали в светском обществе, «ухарским слогом», вместе с оружием горцев посылает Денис Васильевич Вальтеру Скотту через двоюродного брата Петра Львовича Давыдова и его сына, студента Эдинбургского университета Владимира. Зачем? Герой партизанской войны, известный всей Европе под именем «Черного капитана», хочет показать, что в 1828 году он уже не тот, каким был десять лет назад, когда сложил «Песню»: «Я люблю кровавый бой, Он по-прежнему «за тебя на чорта рад, наша матушка Россия!» Но к 1828 году он – глава большой и дружной семьи, где воспитывались пятеро сыновей и три дочери, «долгожданные дети», как говорил он о них. В тени его немеркнущей славы затерялся лик прекрасной русской женщины – его любимой жены, верной спутницы, надежной и нежной матери, берегини семейного очага с древним именем Софья, что значит «мудрость». Воин, стратег, поэт создавал семью в зрелом возрасте. 17 апреля 1819 года 35-летний Денис Васильевич, сполна изведавший все тяготы походной жизни, знающий цену жизни и смерти, верности и предательству, счастье славы и горечь опалы, обвенчался с красавицей Софьей Чирковой. Его избранница – дочь боевого генерала, участника штурма Очакова, получила отличное воспитание, впоследствии сама давала уроки детям, переписку с сыновьями вела только по-французски, чтобы укрепить их знание языка. В приданое молодые получили несколько имений в Оренбургской и Симбирской губерниях. Одно из них – Верхняя Маза Сызранского уезда – стало любимым домом Дениса Васильевича и Софьи Николаевны, родовым гнездом их детей и внуков.  Слева от Спасо-Вознесенского собора, на углу Большой (Гончарова) и Московской (Ленина) улиц виден дом Николая Денисовича Давыдова (фото 1876 года). В Симбирской губернии жили друзья, родственники, сослуживцы Дениса Васильевича, и благодатный приволжский край стал ему родным на долгие годы. Через год после первого знакомства с Верхней Мазой – в 1820 году – именно здесь он начал работу над «Опытом теории партизанского действия». Много раз в последующие годы литературный труд поэта, военного историка и аналитика будет особенно плодотворным в периоды приезда в Симбирский край. Верхняя Маза для Давыдова, как Болдино для Пушкина. В Мазе написаны мемуары о событиях 1812-1814 годов, воспоминания о Ермолове, Суворове, Раевском, лучшие из стихов. Денис Васильевич успел сделать удивительно много. Участвовал в Кавказской войне с персами и освобождении Грузии в 1826-28 годах. За победы в Польской кампании 1830-31 годов произведен в генерал-лейтенанты. Во время холерной эпидемии возглавлял самый сложный участок карантинной службы под Москвой. Сотрудничал с журналами, готовил статьи, в том числе и для пушкинского «Современника», пробивался через преграды цензуры. В последние годы жизни выступил с инициативой к 25-летию битвы под Москвой перенести прах Багратиона на Бородинское поле, был назначен командовать почетным эскортом полководца, у которого он когда-то служил адъютантом. Умело вел хозяйства в Верхней Мазе, подмосковном имении Мышецкое, оренбургских владениях семьи. В 1822 году родился старший сын – Василий, в 1825 – Николай, в 1826 – Денис, в 1827 – Ахилл, в 1832 – самый младший, Вадим. Сохранилась переписка Дениса Васильевича с детьми. «Всякая книга, как кольчуга, кольцо в кольцо, разорвать ее легко, но что из этого выйдет?», - писал Денис Васильевич по поводу статьи, истерзанной цензорами. Памятуя об этих его словах, очень не хочется вырывать цитаты из его писем к детям. Потому что это – книга, достойная стать настольной в каждом российском доме. Позволим себе лишь приоткрыть ее страницы.  Пятнадцатилетнему Василию он пишет: «Мой век уже прошел; мне приходится считать жизнь не годами, а месяцами. Твой век долог. Вспомни, что ты – старший в семействе, так и приготовляй себя… Именно с 16 лет (ибо на 17 году вступил в службу) я сделал себе правила, как вести себя во всю жизнь мою, и держась за них, как утопающий за канат спасения, никогда не торгуясь с совестью, не усыплял ее пустыми рассуждениями и в мыслях и в душе моей всегда хранил отца моего – добродетельнейшего человека в мире, я хранил его даже и после смерти его и сам себе говаривал: «Что батюшка сказал бы, что б почувствовал, если я это сделал при его жизни?» И все дурные помышления мои мигом улетали, и ничто уже не могло совратить меня с пути избранного…» Пятнадцатилетнему Василию он пишет: «Мой век уже прошел; мне приходится считать жизнь не годами, а месяцами. Твой век долог. Вспомни, что ты – старший в семействе, так и приготовляй себя… Именно с 16 лет (ибо на 17 году вступил в службу) я сделал себе правила, как вести себя во всю жизнь мою, и держась за них, как утопающий за канат спасения, никогда не торгуясь с совестью, не усыплял ее пустыми рассуждениями и в мыслях и в душе моей всегда хранил отца моего – добродетельнейшего человека в мире, я хранил его даже и после смерти его и сам себе говаривал: «Что батюшка сказал бы, что б почувствовал, если я это сделал при его жизни?» И все дурные помышления мои мигом улетали, и ничто уже не могло совратить меня с пути избранного…»«В течение почти сорока лет довольно блистательнейшего военного поприща я был сто раз обойден, часто забыт, иногда притесняем и даже гоним – но это уж не мое дело, это было дело Судьбы; мое дело было служить ревностно, не глядеть по сторонам, чтобы сравнивать судьбу мою с другими… Забота о сыновьях была для Дениса Давыдова столь же важна, как защита Отечества. Супруги занимались с детьми сами, приглашали хороших учителей. Когда Васе исполнилось 15, а Коле – 13, Денис Васильевич повез их в Петербург определять на учебу. Были выбраны лучшие по тем временам учебные заведения – Институт путей сообщения и Училище правоведения. Наступил звездный час Давыдова. Его заслуги признаны, он представлен императору, приглашен в Военную галерею Зимнего дворца. «Милая душа моя», - начинает он письмо жене. Рассказывает о встречах с Брюлловым, Вяземским, Валуевым. И о том, как вместе с сыном Васей слушал оперу Глинки «Жизнь за царя». Еще через год едет на три месяца к сыновьям в Петербург, отправляется с ними в Кронштадт, везет их в Царское Село, чтобы показать первую в России железную дорогу. Он переписывается с ними как с единомышленниками. Пример отца притягателен: оба сына, несмотря на успехи в обучении гражданским профессиям, стремятся избрать военную карьеру. Денис Васильевич спорит, убеждает, подсказывает выбор. Как со взрослыми и равными обсуждает с ними свое предстоящее участие в доставке праха Багратиона к Бородинскому мемориалу. Сыновья сполна заплатили долг памяти любимого отца – издали его письма, подготовили к печати и опубликовали собрание его сочинений, в том числе и тех, что не были напечатаны при его жизни. Позаботилась о памяти мужа и «милая душа» Софья Николаевна. В списке жертвователей на храм Святой Троицы, посвященный симбирянам-героям 1812 года, числится «генерал-лейтенантша С.Н.Давыдова». Она построила храм Покрова в Верхней Мазе на месте, где в ожидании отправки в Новодевичий монастырь хранился прах Дениса Васильевича. Позаботилась о доставке тела супруга, а спустя сорок лет там же, на Новодевичьем кладбище, упокоилась рядом с ним. Последний вечер своей двадцатилетней супружеской жизни они провели вместе – как и повелось в семье, читали книги младшим детям. Это было 21 апреля 1839 года в Верхней Мазе. А 22 апреля в 7 часов утра «внезапный удар слишком рано для Отечества, еще ранее для осиротевшего семейства пресек дни славного партизана». Он умер в час, когда писал письмо старшим сыновьям. Когда-то на упреки друзей, не знавших его адреса, Денис Васильевич ответил: «Истинные друзья найдут меня по биению сердечному». Истинные друзья в России слышали биение сердца героя всегда. В советские годы академик РАН Михаил Алексеев собрал и перевел с английского и французского переписку Давыдова с Вальтером Скоттом, опубликовал исследования о его жизни, в фондах Карамзинской библиотеки хранились его книги. А через десятилетия в Верхней Мазе энтузиасты создали в местной школе народный музей. Это было нелегко: к тому времени церковь Покрова, построенная в память о муже Софьей Николаевной, была разрушена. Дом Давыдовых разграблен, а в 1920 году сожжен, заросли пруды, вырублены парки и сад. Память Василия, Дениса и Николая Давыдовых, хозяйственная и общественная деятельность которых в Симбирском и Саратовском крае была заметной, полностью утрачена. Все пятеро сыновей Дениса Васильевича были офицерами, принимали участие в Крымской войне 1853-56 годов. Денис Денисович, подготовивший к печати более 39 писем отца, преподавал во 2-м Московском Кадетском корпусе. Профессиональным военным стал Вадим Денисович. Воевал на Кавказе, участвовал в штурме Карса, затем командовал Калужским пехотным полком, дослужился до звания генерал-лейтенанта. События ХХ века рассеяли по стране семьи внуков и правнуков поэта-партизана. В их числе есть участники Великой Отечественной войны, ученые. К 200-летию со дня рождения Д.В. Давыдова учитель Верхемазинской школы Александр Бабин и его юные ученики «по биению сердца» отыскали адреса, публикации XIX века, фотографии. Сегодня изобретаются «Дни отца», «Дни семейного общения», но почему-то инициаторы этих акций ни разу не вспомнили о бесценном даре Истории – жизненном примере и документальном наследии семьи Давыдовых. А ведь ничего и не надо изобретать, просто услышать биение сердечное. Наталья Гауз. «Деловое обозрение»  ertata Тэги: 1812, биографии, биографии., верхняя, герои, давыдов, денис, жзл, интересное., история, история., культура, люди, люди,, маза, непознанное., регион., россии, россии., россия, симбирск, судьбы, судьбы,, ульяновск, ульяновск. «... Везде я сын твой, Россия!»2013-09-10 22:13:24... любитель и почитатель симбирского театра, сотрудник ... Николай Тургенев и симбирские крестьяне. ... + развернуть текст сохранённая копия Триста шестьдесят шагов по Венцу — путешествие длиною в 365 лет, где за каждым шагом — события, факты, имена и судьбы замечательных симбирян. Дом Тургеневых стоял всего в двадцати метрах от памятника ХХI века — кованого органа, изготовленного умельцами-симбирянами.  К.Брюллов. Портрет Александра Ивановича Тургенева. Рим. 1833 (остальное дописано мной) «Я часто, почти ежедневно, и не раз в день и в лунные ночи ходил на Венец любоваться Волгою, смотрел в сторону Тургенева и грустил», — писал 22 марта 1838 года Александр Иванович Тургенев в Париже в ответ на письмо Василия Андреевича Жуковского с его собственноручным рисунком Симбирска и Волги. «Как я мог, не расставаясь с жизнью, расстаться с Тургеневым», — горевал он. Выдающийся государственный и общественный деятель, литератор, неутомимый собиратель редчайших документов российской истории, он бывал за границей часто и подолгу. Пост директора Департамента по иностранным вероисповеданиям, звание камергера открывали ему доступ к закрытым архивам Парижа, Лондона, Ватикана. Оттуда он привозил множество документов для Карамзина, Пушкина, собственных публикаций. «Где бы я ни был, везде я сын твой, Россия», — этим настроением проникнуты многие его письма. Портрет автора писем знаком нашим современникам по изданиям советского периода. Публиковался он с аннотацией: «А.И. Тургенев. Литография Д. Энгельмана по рисунку Виньерона». Но французский художник Пьер Виньерон не рисовал Александра Ивановича! Он делал для гравера Энгельмана рисунок с живописного портрета кисти академика Российской Академии художеств Карла Брюллова. А литография — это типографский оттиск с гравюры на камне, такие тогда были клише. В горестный для семьи Тургеневых час Александр Иванович обратился к Брюллову с просьбой написать портрет по его замыслу. В 1833 году в Риме картина была написана. В тот же год в Париже по заказу Тургенева были изготовлены литографии, которые, как и сам живописный оригинал, были пересланы в Москву князю П.А. Вяземскому. Литографии с дарственными надписями портретируемого были предназначены для московских и симбирских родственников и близких друзей. Это — портрет-памятник, портрет-семейная летопись. В руке Александр Иванович держит прощальное письмо брата Сергея. На столике лежит листок со стихами старшего брата Андрея «Элегия» и «К Отечеству». Там есть такие строки: «Тебя, Отечество святое, Том с закладкой — это книга брата Николая «Опыт теории налогов» — первый в России труд, заложивший основы отечественной экономической науки. Андрей, Александр, Николай и Сергей — сыновья Ивана Петровича Тургенева, владельца дома на Венце и большого имения в Симбирском уезде. Это один из самых образованных людей и ярких деятелей конца XVIII — начала XIX века. Участник Крымской кампании, с 1777 года сотрудничал с просветителем Н.И. Новиковым, вовлек в издательскую деятельность молодого Н.М. Карамзина. При содействии И.П. Тургенева в Симбирске в 1784 году была создана масонская ложа «Златой Венец». В 1792-96 годах был выслан в родовое имение в связи с гонениями на масонов: правительство опасалось «французской заразы» (события в Париже 1789 и 1793 годов по массовому терроризму не уступали пугачевщине). По возвращении в Москву Иван Петрович был назначен директором Московского университета. В Университетском Благородном пансионе, а затем в Университете учились его сыновья, трое из них продолжили образование в Геттингенском университете. Начало царствования Александра I было временем предчувствия грандиозных реформ, и каждый из братьев видел себя их деятелем. Первый удар настиг семью в 1803 году — внезапно умер старший брат Андрей, талантливый поэт, любитель и почитатель симбирского театра, сотрудник комиссии по составлению законов. Через четыре года Александр Иванович, взявший на себя заботы о семье, похоронил умершего отца рядом с Андреем на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры.  В 1818 году вышла и имела необыкновенный успех книга Николая «Опыт теории налогов». Пришлось даже срочно выпускать повторный тираж. Н.И. Тургенев служил в комиссии реформатора барона фон Штейна, который был уполномочен русским и австрийским императорами и прусским королем для разработки законов Германии, возрождавшейся после наполеоновской оккупации. Н.И. Тургенев рассматривает крепостное право не с политической точки зрения, а как явление экономики и предлагает программу его отмены в течение 20 лет. В книге немало мыслей вполне современных и сегодня: равенство всех перед законом, взимание налогов не с личности, а с имущества, с чистого дохода, а не с рабочей платы. Но не прошло и десяти лет, как книга была запрещена, ее изымали и сжигали. Правительство не нуждалось в реформаторах, возобладала аракчеевщина. «ДСС1 Н. Тургенев» оказался первым в «списке подсудимых, коими не учинено собственного признания во возводимых на них преступлениях», и был приговорен к смертной казни за участие в «Северном обществе» декабристов, из которого он... вышел из-за разногласий. Спасло Николая Ивановича лишь то, что задолго до восстания на Сенатской площади он выехал за границу. Английское правительство, несмотря на ультиматум «австрийского министра российских иностранных дел» Карла Нессельроде, не выдало «государственного преступника Н. Тургенева». Решающую роль сыграло и заступничество старшего брата Александра. Не выдержав тревоги за судьбу гонимого брата, тяжело заболел и умер Сергей, одаренный, многообещающий дипломат, переводчик, литератор. Год провел Александр Иванович с несчастным больным. Парижские врачи не помогли. Сергея похоронили на кладбище Пер-Лашез. Это была первая могила симбирян Тургеневых на французской земле. Тогда и явилась мысль увековечить память братьев в символах портрета.  Но это еще не все тайны. Одна из литографических копий была подарена другу — писателю и философу П.Я. Чаадаеву. После публикации «Философических писем», вызвавших жаркие дискуссии в обществе и возмущение правительства, у Чаадаева был обыск. Вместе с бумагами изъяли и портрет с надписью дарителя «Без боязни обличаху». Это родовой девиз Тургеневых, включенный в герб. Он возвращает нас на берега Волги, где поколения этой семьи осваивали земли, вели хозяйство, снискали славу подвигами и стойкостью. А.Б. Тургенев убит шайкой Стеньки Разина при защите Алатыря. «Без боязни обличаху» — последние перед казнью слова П.Н. Тургенева, обличавшего в самозванстве Гришку Отрепьева. Когда Карл Брюллов писал портрет, Александр Иванович еще не знал, что ему придется продать родовое имение и отцовский дом на Венце, чтобы помочь семье брата. Еще предстояли годы плодотворного сотрудничества с Пушкиным, которого он когда-то помог определить в Лицей. Публикация в «Современнике» «Хроники русского» — путевых заметок, «писанных пером Вальтера Скотта и в его замке». Три года спустя Александр Иванович в последний раз побывает в родительском доме и полюбуется Волгой с симбирской кручи. Еще через год ему выпадет на долю скорбная обязанность сопровождать тело Пушкина в Святые горы к месту последнего упокоения. Александр Иванович уйдет в мир иной в декабре 1746 года, через четыре месяца после открытия в Симбирске памятника Карамзину, создание которого он так приветствовал и поддерживал. Он не узнал, что опальный брат пережил его надолго, был амнистирован Александром II, принял участие в подготовке крестьянской реформы 1861 года. В 1857 году приехал в Россию, и ни один из участников декабристского движения не захотел с ним встретиться. Так обидела их книга Н. Тургенева «Россия и русские». Его сын — знаменитый французский скульптор Петр Николаевич Тургенев — привез в Россию и передал в Пушкинский дом ИРЛИ РАН2 бесценный архив Тургеневых. Наталья Гауз. Читай ещё: Николай Тургенев и симбирские крестьяне.  ertata Тэги: а.и.тургенев, биографии, биографии., империя, интересное., история, история., культура, люди, люди,, непознанное., регион., россии, россии., российская, россия, симбирск, симбирска, судьбы, судьбы,, ульяновск., уроженцы Киндяковская помещица - Кэтлин Перси-Френч.2013-09-07 03:18:59... Дочь потомственной симбирской дворянки Софьи ... помогала сотрудникам симбирского отделения ... + развернуть текст сохранённая копия В истории Симбирской губернии есть имена, которым суждено быть всегда на слуху. Их носили незаурядные личности. Такой символичной фигурой в Симбирске в конце XIX — начале XX веков была местная помещица и британская подданная Екатерина Максимилиановна Перси-Френч.  Дочь потомственной симбирской дворянки Софьи Александровны Киндяковой и ирландского дворянина Роберта Максимилиана Перси-Френч — Кэтлин Эмилия Александра — родилась в Париже в 1864 году. Мама будущей помещицы, Софья была единственной дочерью Александра Львовича и Эмилии Александровны Киндяковых. Родители в ней души не чаяли и денег для нее не жалели. Так, после гимназии, для продолжения образования родители отправили Софью в Петербург. Там на одном из придворных балов она познакомилась с сотрудником английского посольства, молодым аристократом, потомком древнего ирландского рода Максимилианом Перси-Френч. Ирландец влюбился в Софью с первого взгляда. Из-за желания быть с любимой он бросил дипломатическую карьеру и приехал за Соней в Симбирск, где вскоре и состоялась их свадьба. Сразу после свадьбы молодые отправились в Ирландию, в родовое имение Максимилиана поместье Монивей. Однако в Ирландии Соня жить не захотела. Дожди и туманы были ей не по душе. Молодая пара отправилась в путешествие по Европе. Максимилиан и Соня побывали в Англии, Италии, Германии и через полтора года добрались до Парижа, где и родилась их единственная дочка – Кэтлин Эмилия Александра Перси-Френч, более известная в России, как Екатерина Максимиллиановна Перси-Френч. Увы, семейная жизнь у пары не заладилась и вскоре маленькая Катя оказалась вместе с матерью в Симбирске, в доме дедушки Александра Леонидовича Киндякова. Вместе с ними приехала и гувернантка Дженни Томкинс, которая впоследствии полностью посвятила себя воспитанию маленькой Кати. Безмятежное детство маленькой Кэтлин прошло в окружении любящих ее людей, в среде высокообразованной и богатой духовными традициями. Семья часто выезжала на заграничные курорты, где Кэтлин встречалась с отцом, а став постарше, подолгу гостила у него в их фамильном замке Монивей.  Когда Кате исполнилось десять, мама отправила её в Англию в закрытый аристократический пансион. К тому времени, благодаря гувернантке, Перси-Френч младшая свободно говорила на французском и английском языках. После отмены крепостного права финансовые дела Киндяковых пошатнулись. Александр Львович был стар для ведения дел, а после его смерти в 1884 году его наследница Софья Александровна не захотела вникать в хозяйственные проблемы и безоглядно проживала отцовское наследство. Умная, с твердым волевым характером, Кэтлин не могла равнодушно взирать на это. Когда ей исполнился 21 год (возраст совершеннолетия), она уехала в очередной раз к отцу (у отца она долго не прожила, перебралась во Францию, в Париж, где поступила учится в Сорбонну), а родным поставила условием своего возвращения передачу ей в самостоятельное управление киндяковского имения. Она хотела стать независимой и спасти пока не поздно «родовое гнездо» своих предков в России. Это было не капризом избалованной наследницы, а хорошо обдуманным шагом. Родные сдались, и британская подданная Екатерина Максимилиановна, преодолев все юридические препоны, вернулась в Россию владелицей собственного имения. Оно было не маленьким: только одной земли более тысячи десятин. Опыта ведения дел у Екатерины Максимилиановны не было, но она внимала совету отца, писавшего ей: «Тебе следовало бы познакомиться с некоторыми из ваших помещиков, которые преуспевают, и узнать у них, как они ведут свое хозяйство. Не слишком огорчайся, когда не все удается, и утешай себя тем, что все в таком положении». Начинающая землевладелица и не предполагала, какую ношу взвалила на себя. Кроме управления собственным имением, ей вскоре пришлось взять на себя хлопоты по управлению имением матери в селе Головино в Сызранском уезде, которое за долги чуть не ушло с молотка. В минуты отчаяния она писала родным: «Только в этом году я отправила все деньги в Головино для отдачи долгов, и погоня за деньгами должна вновь начаться для жатвы... Самые лучшие годы прошли, они были очень тяжелыми. Будет ли лучше моя вторая четверть века? Один Бог знает это! Несмотря ни на что, я стараюсь не терять мужества...». Ее отец, после поездки в Симбирск на 25-летие дочери, писал ей из Англии: «Ты та особа, которую труднее всего выдать замуж... ты сможешь выйти замуж только за русского, так как будет трудно найти иностранца, который захотел бы похоронить себя в Симбирске. Мы опасаемся, что ты будешь тяжелым человеком, и белого дрозда (диковинку такую), который тебе нужен, трудно найти». Перси-Френч советовал продать все в Симбирске и навсегда уехать из России. Но его дочь, русская душой, рассуждала иначе: «Будучи уверенной в том, что в старости меня ждет покой и изобилие, я все же считаю своим долгом отдать земле, которая обеспечила мне их, будь то через мой труд или иным способом, все мои силы». К началу ХХ века хлопот по управлению собственностью прибавилось. В 1896 году умирает отец, завещая единственной дочери замок Монивей и дом в Лондоне. В 1899 году, после смерти барона Стремфельдта (второй муж бездетной двоюродной бабушки Перси-Френч, умершей в 1893 году), она наследует дом-дворец в Тереньге, стекловаренный завод в Русской Темрязани, водяные мельницы на речке Крымзе и почти четыре тысячи десятин земли в разных местах Сызранского и Сенгилеевского уездов (всего же в Симбирской губернии за Перси-Френч числилось 13 тысяч десятин земли и 8 тысяч десятин леса). Новая полноправная хозяйка вскоре навела порядок во всех своих имениях, а любимая Киндяковка на зависть многим помещикам-мужчинам ее стараниями превратилась в богатую образцовую экономию. Далось это не сразу. В 1893 году, при поддержке опытного управляющего-немца К.Ф. Гельда, Екатерина Максимилиановна перешла на интенсивное ведение хозяйства с использованием четырехпольного севооборота, удобрений и новейшей сельскохозяйственной техники, благодаря чему почти вдвое повысилась урожайность хлебов на полях. В ее экономии появились высокопродуктивный бестужевский скот, каракулевые овцы, конезавод, где растили лошадей на продажу для армии. На частых с начала века сельскохозяйственных выставках, устраиваемых в Симбирске земством, Перси-Френч всегда была в числе призеров. На выставке 1908 года она получила высшую награду Главного управления земледелия — серебряную медаль за интенсивное ведение хозяйства. Вторая медаль досталась за персики, сливы и абрикосы, которые выращивались в киндяковской оранжерее. Наградами отмечались ее каракулевые овцы, бестужевский скот. На Всероссийской выставке коневодства, проходившей в Симбирске в 1912 году, похвальный лист получили упряжные лошади Перси-Френч. Удивительно было то, что при таком объеме хозяйственных подразделений ей удавалось держать в имении очень маленький штат служащих — всего 22 человека, которыми руководил сменивший Гельда молодой управляющий, «милый друг» хозяйки, М.П. фон Брадке, сын симбирского жандармского генерала.  В то время как большинство ее соседей-дворян беднело и разорялось, Екатерина Максимилиановна как никто другой прочно стояла на ногах. Её состояние оценивалось в 50 миллионов рублей. Она мало тратила денег на собственные нужды и часть свободных средств отдавала на благотворительность и меценатство. Помогала симбирским учебным и богоугодным заведениям. С начала 1900-х годов возглавляла Симбирское общество христианского милосердия и была попечительницей общины сестер милосердия общества Красного Креста, окончив для этого в 1897 году специальные медицинские курсы в Москве. В трудное военное и голодное время Перси-Френч принимала деятельное участие в открытии и содержании госпиталей, бесплатных столовых и раздаточных продовольственных пунктов в губернии. На фоне продолжавшейся войны и творившейся в стране неразберихи, она несколько раз лично ездила на фронт и в окопах раздавала посылки русским солдатам. Покровительствовала Екатерина Максимилиановна и искусству. В 1903 году она купила в Симбирске на улице Московской один из престижных домов, бывший дом Ермоловых (ныне Облвоенкомат), в котором создала картинную галерею, впоследствии ставшую основой художественного музея, открывшегося в этом доме в 1920 году. В 1910 году она стала членом Симбирской ученой архивной комиссии. Когда в 1912 году комиссия готовилась отметить 100-летний юбилей И.А. Гончарова, Перси-Френч заказала симбирскому архитектору Августу Шоде проект беседки-ротонды, которую и установила как памятник в своем парке, недалеко от дома, в котором часто у Киндяковых бывал писатель.  И как же горько было ей видеть как в революцию крестьяне и красноармейцы начали варварски уничтожать созданное таким трудом. В киндяковском имении по требованию Симбирского военно-революционного комитета в винном погребе была уничтожена собираемая годами коллекция выдержанных марочных вин (3000 бутылок). «Силы небесные! Это же не революция в полном смысле этого слова. Варвары, и в особенности их молодое поколение, набросились на мои поместья, на плоды моего многолетнего труда и за три дня разрушили храм созидания, искусства, науки и благородства, на восстановление которого уйдет три столетия, да и то вряд ли его удастся воскресить все в прежнем великолепии». «Крушили и ломали все, что попадалось под руку, картины, мебель посуду, документы, одежду... Вырубали лес, уничтожали скот, крушили сельскохозяйственную технику», — писала она в те годы одному из своих английских знакомых. И ее чуть не постигла печальная участь. Арестованная в конце октября 1918 года, в конце декабря 1918 года Перси-Френч под конвоем была отправлена в Москву. Сидя в тюрьме Перси-Френч не знала, что её освобождением занялся троюродный брат Конрад О'Брайен Френч. Судьба этого человека заслуживает отдельной книги: военный, полиглот, разведчик, альпинист и политик. Достаточно будет сказать, что именно он стал прообразом Агента 007 в книгах Яна Флеминга.  В боях Первой мировой войны Кондрад был ранен и содержался в немецком плену. А после освобождения он с одобрения Екатерины Максимилиановны некоторое время восстанавливал свои силы в её родовом имении Монивей. И вот пришел его черед помогать сестре. На момент ареста Перси-Френч, Конрад О'Брайен являлся сотрудником секретной английской службы МИ-6 и работал в Швеции. Т.к. О'Брайен Френч великолепно знал русский, его прикрепили к Леониду Красину который в те дни от лица большевистского правительства вел переговоры с экономическим советом Антанты. Красин был влиятельнейшим человеком в большевистском правительстве, он являлся председателем Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии, членом президиума ВСНХ, членом Совета Обороны и народным комиссаром (нарком) торговли и промышленности. История умалчивает, но возможно именно он посодействовал освобождению Перси-Френч. А о том, что Перси-Френч находится в тюрьме Конраду О'Брайену рассказали сестры шведского отделения Красного креста.  По другой версии распоряжение о том, что Перси-Френч необходимо выпустить исходило лично от заместителя Дзержинского Якова Петерса. Скорее всего Петерса попросил об этом один из английских шпионов, которых в те годы в Москве было не мало. Разведчики маскировались под представителей посольства. Петерс со многими из них дружил, а может быть неподкупному чекисту хорошо заплатили, но... история об этом умалчивает. Как бы там ни было, за день до освобождения Перси-Френч, Петерс лично спустился к ней в камеру и поговорил с Екатериной Максимилиановной. Ну а на следующий день её освободили. Перси-Френч объявили о том, что материал её дела не дает оснований для ареста и вывели на улицу. У несчастной женщины не было ни одежды, ни еды, ни крова. Однако Перси-Френч знала куда идти. Долгие годы она помогала сотрудникам симбирского отделения международной организации Красный Крест и вот теперь, когда помощь потребовалась ей, она отправилась в Красный Крест.  Екатерину Максимилиановну приютили сестры датского отделения Красного Креста. Зимой 1920 года Перси-Френч переправили в Финляндию, где находился штаб Британского Красного Креста. Там её и встретил Конрад О'Брайен Френч. В своих воспоминаниях он так писал эту встречу «Она больше не походила на элегантную состоятельную леди, а скорее напоминала маленькую старушку, утомленную душой и телом. Неторопливо и обстоятельно она поведала мне свою историю, описав свои злоключения и страдания, разрушившие ее жизнь. Немногим, лишившимся в этом мире всего и вынужденным вновь пробивать себе дорогу в жизни, удается пройти это испытание…» В апреле 1920 года, Перси-Френч приехала в свое имение Монивей. Однако её приезд не вызвал радости у двоюродной сестры, которая там заправляла. Перед отъездом в Россию, Перси-Френч возложила ответственность за управление имением на плечи своего дяди, но в 1917 году он скончался и управлять имением стала его дочь Розамунд, двоюродная сестра Кэтлин. Розамонд не являлась владелицей дома, но так, как прожила в нем всю жизнь, то считала себя его хозяйкой. Приехав в имение Екатерина решила достроить мавзолей для погребения своего отца, Розамунд воспротивилась, сказав, что это очень дорого. Екатерина Максимилиановна настояла на своем, но всем стало понятно, что сестры не смогут ужиться под одной крышей... Усыпальница, надо сказать, получилась хорошая с надгробием из итальянского мрамора и потрясающе красивыми оконными витражами. Перси-Френч её все же достроила. .jpg) Немного погостив в Монивее, Екатерина Максимилиановна уехала. К отъезду из Ирландии Перси-Френч подтолкнула не только размолвка с сестрой, но то, что едва покинув революционную Россию Перси-Френч попала в горнило еще одной революции – ирландской национально-освободительной. «Сбежав от одной революции, я не думала, что окажусь в другой», – позже напишет она. Перси-Френч решила на время перебраться на Дальний Восток, в китайский город Харбин. В сентябре 1920 года она выехала во Владивосток, а затем в Харбин, где осело огромное количество белоэммигрантов. В том числе и много ее симбирских знакомых, которые знали историю Екатерины Максимиллиановны и относились к ней с теплотой. Поговаривали, что была и другая причина ее поездки в Китай. Там она надеялась узнать о судьбе М.П. фон Брадке, не веря слухам о его гибели в «ледовом походе» через Сибирь зимой 1918-1919 годов. Вот как описала Перси-Френч писательница Наталья Ильина (она, её бабушка и мать эмигрировали из России в Харбин в 1918 году): «В Харбине бабушке было одиноко. Все её друзья остались в Питере, тут - никого, за исключением одной приятельницы молодости мисс Перси-Френч. Небольшого роста (куда ниже бабушки), полная, безбровая, с маленькими глазками и двойным подбородком. Мне же она запомнилась главным образом своими необыкновенными шляпками, украшенными цветами и даже птицами. Она называла бабушку «Ольга», но на «вы», приезжала за ней в автомобиле, увозила к себе. Шляпки с цветами, автомобиль, шофер, захлопывающий дверцу, все говорило о богатстве мисс Перси-Френч, и я воображала себе прекрасный дом, в котором она живет, и большой сад и очень хотела там побывать, но меня никто туда не звал... » В 1936 году Перси-Френч в Харбине навестил Конрад О'Брайен Френч. Разведчик приехал в Харбин по заданию английской секретной службы. Встреча с троюродной сестрой была лишь прикрытием его миссии, но родственники были рады друг другу. О'Брайен решил не останавливаться у сестры. Несмотря на то, что он свободно говорил по русски, русского общества он сторонился. Так что остановился О'Брайен в отеле Modern. С Перси-Френч ему удалось поговорить несколько раз. Впоследствии он так описывал эти встречи: «Её было приятно слушать. Часы проходили в приятной беседе, и она не проронила ни единой скучной фразы. Она любила рассказывать о своих имениях в Симбирске. У нее было всё, что можно было иметь в жизни, утверждала она, и теперь она просила лишь об одном, о забвении в смерти». На последок, в качестве прощального подарка, Кэтлин подарила брату набор золотых русских ложек... Больше Конрад уже никогда не видел Екатерину Перси-Френч.  Екатерина Перси-Френч умерла в Харбине 1 января 1938 года в возрасте 74 лет, оставив завещание быть похороненной в Монивее рядом с могилой отца. С её смертью закончилась симбирская ветвь дворянского рода Киндяковых. Спустя восемь месяцев прах Екатерины был, согласно завещанию, перезахоронен в фамильном склепе замка Монивей. На ее надгробии высечены слова: «Последняя из рода Френчей». А в городе, где она провела большую часть своей жизни, о ней, последней из рода симбирских Киндяковых, напоминает копия Гончаровской беседки в Винновской роще и развалины того самого громадного винного погреба. Есть еще в областном Художественном музее чудом уцелевшие произведения искусства из ее частной коллекции.  PS Фамильный замок Монивей Екатерина Максимилиановна Перси-Френч, завещала государству. Её сестра Розамунд оспорила завещание Кэтлин. Однако до окончания суда она не дожила. Розамунд умерла в октябре 1939 года за день до вынесения решения. Так как ни у Кэтлин, ни у Розамунд не было детей, и за имением некому было ухаживать Монивей пришел в упадок и усадьбу снесли. От всех строений остался лишь мавзолей. Он стоит и поныне.     ertata Тэги: александра, биография, екатерина, империя, интересный, история, история., киндякова-френч, киндяковка, культура, кэтлин, люди, люди,, непознанный, перси-френч, регион., россии, россии., российский, россия, симбирск, судьба, тереньга, ульяновск., эмилия Не обманешь — не продашь2013-09-06 17:13:16... Например, управляющий Симбирской питейной конторой М ... , препровожден в Симбирскую городскую полицию, ... + развернуть текст сохранённая копия Сейчас уже никто не скажет, когда появилась эта поговорка, но несомненно, что родина ее — Россия. Ибо в обсчитывании, обвешивании, фальсификации товаров за многие столетия у нас достигли небывалого искусства.  Уже в старину русская торговля встречала немало помех — тяжелые пошлины, произвол должностных лиц, соперничество с иноземными товарами. Все это породило многие темные стороны в самом процессе отечественной торговли. Историк В.Д. Сиповский писал: «Удивляя иноземцев своей сметливостью, сноровкой, изворотливостью, вообще торговыми способностями, русские купцы порой нередко поражали своей нечестностью: они старались купить товар за бесценок, а продать втридорога, запрашивали у покупателя вдвое-втрое против настоящей цены... Расхвалить негодный товар, обмерить покупщика, подсунуть ему вместо выбранной вещи худшую — все это было, к сожалению, не редким явлением. И, что особенно любопытно, торговцы и не считали это мошенничеством... Как на войне ратные люди всячески пользуются оплошностью врага и допускают против него всякую хитрость и обман, так опытный торговец, по взгляду русского купца, мог поступать с покупщиком». Рассуждали: «В торговле без обмана нельзя... Душа не стерпит! От одного грош, от другого два, так и идет сыздавна. Продавца у нас пять лет такому делу учат». Вот и старался недобросовестный лавочник, как гоголевский Пономарев, подмешивать в вино «всякую дрянь: сандал, жженую пробку и даже бузину», в пиво для придания ему сладковатого вкуса и более пышной пены добавлять глицерин, в горькие сорта — дубовую кору или полынь. Очень часто фальсифицировали поступающие из-за границы чай и кофе. К дорогим сортам примешивали более дешевые, выдавая такой суррогат за первосортный продукт.  «...Нередко в продажу поступает кофе с фантастическими названиями «любительский кофе» или «экономический», в которых фальсификат из цикория и винных ягод составлял 30-70%, — писал сто лет назад энциклопедический словарь, рассказывая о фальсифицированных пищевых продуктах. — Чтобы кофейные бобы больше весили, во время обжарки их опрыскивают вазелином, паточным сахаром или другими веществами. Научились изготавливать даже искусственные бобы из пшеничного, ячменного и бобового теста, искусно подделывая их под настоящие бобы кофе». Подделывали часы и медикаменты, косметические средства и другие наиболее востребованные на рынке товары. Большинство из этих товаров поступало в Россию из Европы, оттуда же, в основном из Польши и Германии, шел и фальсификат, иногда довольно высокого качества. В некоторых случаях торговцы и сами оказывались жертвами обмана. Например, управляющий Симбирской питейной конторой М.Ф. Беляев в 1843 году описал следующую типичную для той эпохи ситуацию. Симбирский чиновник господин Г.С. Апраксин послал своего лакея купить в лавке при местной Питейной конторе ведро «полугарного вина», как тогда называли обыкновенную водку. Посланник Апраксина прихватил с собой полуштоф с водой с намерением влить эту воду в вино, и такое же количество вина перелить в полуштоф для собственного употребления. Но в «конторской ведерной» он был изобличен тамошними служащими, препровожден в Симбирскую городскую полицию, где и сознался в своих грехах. В связи с этим случаем управляющий питейной конторой М.Ф. Беляев опубликовал в местных «Губернских ведомостях» заметку, в которой призывал господ получателей «посылать за покупками, особенно вином, людей более благонадежных, чем слуга господина Апраксина, а лучше приезжать лично, чтобы наверное избежать неприятностей и не предъявлять Конторе необоснованных претензий по качеству отпускаемой здесь водки». Первые законы о торговом обмане, особенно при продаже пищевых продуктов, появились в Европе в середине ХIХ века. Во Франции в 1851 и 1855 годах вышел закон, карающий подделку напитков, в 1889 году — закон об ответственности за обман при продаже масла. В 1879 году в Германии предусматривалась уголовная ответственность за фальсификацию съестных припасов, игрушек, обоев, краски, посуды. Так, за подделку съестных припасов наказывали шестью месяцами тюрьмы или штрафом до 1500 марок. Русский устав о наказаниях, изданный в 1885 году, за такое же преступление предусматривал месяц тюрьмы или 100 рублей штрафа. В 1891 году у нас появился закон, запрещающий торговлю фальсифицированным коровьим маслом, «смешанным с маргарином, искусственным маслом или иными жирами». С недобросовестных продавцов и изготовителей взимался штраф в 300 рублей, в качестве альтернативы предусматривался арест на 3 месяца.  Но это нисколько не пугало торговцев и производителей фальсифицированной продукции. В 1910 году одна из симбирских газет сообщала, что на местном базаре продают кокосовое масло вместо коровьего: «На днях сыскная полиция обнаружила и опечатала у господина Перещукова целую фабрику, занимающуюся перетопкой кокосового масла с коровьим. Как оказывается, настоящим коровьим маслом в Симбирске никто давно уже не торгует...». Дело о фальсифицированном масле вскоре было направлено в городской суд. Несмотря на то, что в качестве обвинителя выступил сам начальник симбирского сыскного отделения П.И. Мицкевич, главному подозреваемому И.И. Перещукову удалось уйти от ответственности. Он заявил, что купил 40 пудов вызвавшего подозрение продукта в Мелекессе, где его продавали как чисто коровье масло, то есть он ничего не знал о каких-то примесях и ему вообще ничего не известно о таинственном «кокосовом масле». К тому же в суде выяснилось, что все вещественные доказательства куда-то пропали, а свидетели стали дружно отказываться от своих показаний. Дело было прекращено, и о кокосовом масле горожане вскоре забыли. А зря. Сейчас, как и в начале ХХ века, мы нередко под видом сливочного масла покупаем смесь натурального продукта со всевозможными растительными добавками, о чем не всегда бывает указано на упаковке. В прошлые столетия судебные дела по поводу фальсифицированных товаров почти всегда прекращались из-за слабых доказательных обвинений или за подкупом должностных лиц и свидетелей. Так, ничем закончилось дело по обвинению в 1884 году суконных фабрикантов Симбирской губернии Ф.С. Степанова, Акчуриных, В.А. Арацкова, Д.И. Воейкова, А.И. Виноградова и еще нескольких человек в сдаче интендантству сукон с примесью «не своих материалов и не на своих фабриках приготовленных». В погоне за прибылью фабриканты в ущерб качеству сукна умышленно подмешивали в натуральную шерсть дешевые суррогаты. Но дело рассыпалось за недоказанностью обвинений. А фабриканты и в дальнейшем продолжали подмешивать в сукна суррогаты, такие, как искусственная шерсть из тряпья или шерстяная вата. Спрос рождал предложения, и в губернии начали появляться фабрики по изготовлению искусственной шерсти из отходов суконного и хлопчатобумажного производства. В 1908 году появилась первая фабрика с производительностью 16,5 тысячи пудов искусственной шерсти и ваты в год. В 1909 году такую же и в таком же объеме продукцию выпускало товарищество «Энергия» в Сызрани и «Первая Подгорная Симбирская фабрика искусственной шерсти Б.Ш. Юсупова». К 1911 году в Симбирской губернии насчитывалось уже 45 фабрик искусственной шерсти, тогда как на остальные губернии страны приходилось всего 58 заведений, где также изготавливали волокна для добавки в натуральную шерсть из разных подсобных материалов, например, из сосновых иголок путем их термической обработки. Но было немало честных торговцев и производителей товаров, которые старались держать марку качества, всячески пытаясь защитить продукцию от подделок. На своих изделиях они ставили специальное клеймо как гарантию качества. Например, один из первых асфальтовых заводов России, появившийся в Сызрани в 1873 году и принадлежавший Воейковым, выпускал асфальт лучших мировых стандартов. На асфальтовых плитках производитель ставил специальное клеймо «Бр. Воейковы. Сызрань», указывающее на подлинность товара, чтобы его не путали с асфальтом других российских заводов, чья продукция не отличалась высоким качеством.  Нередко в рекламных проспектах крупных фирм звучали призывы к покупателям быть бдительными и остерегаться подделок. Вот некоторые из них, публикуемые в симбирских газетах и в российских изданиях: «С заводов Шустова поступила в продажу юбилейная полтавская варенуха «Спотыкач». Колоссальный успех! Бойтесь подделок!». «Калинкинское пиво-медоваренное товарищество в Санкт-Петербурге. Пиво приготовляется исключительно из лучших натуральных материалов. Остерегайтесь подделок!». «Избегать должен каждый благоразумный человек выписывать заочно материю, предлагаемую рекламными фирмами небывало дешево, ибо таковая материя никуда не годится. Наша фирма высылает вам полную коллекцию образцов высшего качества и моднейших мужских и дамских костюмных материй, драпов для пальто, ученических фирменных и гвардейских сукон, а так же образцы мужского, женского и детского платья», — писала в своей рекламе во «Всеобщем Русском календаре на 1912 год» фабрика Суконно-Шерстяной мануфактуры из города Лодзь. Подобные примеры можно приводить бесконечно. Технический прогресс изменил мир вещей вокруг нас, но неизменной осталась человеческая сущность. И в наши дни на вопрос: «Как там в России?» можно ответить по Н.М. Карамзину: «Воруют!» или по-современному: «Имитируют!» — так благозвучно теперь называют фальсификацию. «Деловое обозрение»  ertata Тэги: история, история., культура, регион., россии, россии., россия, симбирск, товар, торговля, ульяновск., фальсификация

Главная / Главные темы / Тэг «симбирска»

|

Категория «Журналисты»

Взлеты Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |