... экономическому росту

периода новой ... плана социалистической индустриализации

Сегодня, когда наши финансы, денежное обращение и кредит находятся в исключительно сложном положении и требуется их радикальное обновление, явно заметен интерес экономистов, историков, публицистов и массового читателя к некогда всемирно знаменитому, червонцу. Более твердой валюты Советское государство не имело за все годы своего существования. С появлением червонца был связан и энергичный переход от разваливающейся экономики «военного коммунизма» к здоровым товарно-денежным отношениям и мощному экономическому росту страны периода новой экономической политики.

История червонца до сих пор, к сожалению, в полном объеме так и не написана. Между тем опыт введения такой валюты небесполезен и ныне. Создание червонца — образец решения сложнейшей проблемы. Оно стало возможным лишь при отказе от укоренившихся догм и быстрой, «на деле», перестройке экономического мышления.

Вновь, как и сто лет назад, сегодня выплеснулся спор между специалистами финансовой науки: попытаться ли стабилизировать и сохранить обращающуюся денежную единицу — рубль или вводить новую? Предлагаемые некоторыми крупными экономистами пути выхода из кризисного положения и оздоровления денежного обращения очень напоминают идею создания «нового» червонца.

Автор идеи советского червонца — того, первого, «старого» — был, бесспорно, выдающийся специалист: его идея продолжает оставаться привлекательной даже в новых исторических условиях. Но как имя этого человека? Где о нем можно прочитать? Ведь кто-то же из вполне конкретных людей «придумал» червонец. Увы, тщетны попытки отыскать эту фамилию в справочниках и энциклопедических изданиях, хотя о самом червонце говорится в любом из них…

Еще совсем недавно на вопрос, кто был автором идеи советского червонца, от специалистов, будь то историк или экономист, обычно следовал как бы сам собой разумеющийся ответ: «Ленин, естественно». И в подкрепление тут же приводились расхожие ленинские цитаты.

В. И. Ленин был подлинным инициатором проведения денежной реформы, в ходе которой и родился червонец. Тем не менее это далеко не то же самое, что и авторство идеи червонца.

С возвращением нашей истории имен репрессированных в годы «большого террора» экономистов и руководителей советского народного хозяйства в ряде публикаций авторство идеи червонца прямо или косвенно стало связываться с бывшим народным комиссаром финансов РСФСР (впоследствии — СССР) Г. Я. Сокольниковым. Действительно, 6 января 1922 года он опубликовал в газете «Экономическая жизнь» статью «Гарантированный рубль», где ради скорейшего оздоровления денежного обращения предлагал создать вторую валюту, параллельную обращающимся и с каждым днем «падающим» так называемым совзнакам. Под руководством Сокольникова была осуществлена знаменитая реформа.

К такому названию новых билетов — «червонцев» — пришли не сразу: новые банкноты предлагалось назвать и «федералы», и «целковые». Но когда кто-то вспомнил русскую монету, чеканившуюся в XVII—XVIII веках из высокопробного червонного (красного) золота (червонец — еще одно значение слова «червонный», то есть «золотой»), то на этом названии и остановились…

Авторское право соблюдается в цивилизованном мире. Естественно, самому автору идеи при этом что-то причитается, и порою — в ощутимых размерах.

Огромную практическую и теоретическую работу по превращению червонца из идеи в реальность проделали тогда Эмиссионный совет и Совет по эмиссионным делам юного Госбанка РСФСР, в который входили и дружно работали большевики А. Л. Шейнман, В. Г. Зангвилль, «буржуазные спецы» Н. Н. Кутлер, Н. В. Некрасов и Л. Н. Юровский.

…Близился срок появления червонца на свет. 21 октября 1922 года «Экономическая жизнь» публикует беседу корреспондента газеты с В. В. Тарновским. Владимир Васильевич изложил защитные меры, которые необходимо предпринять, чтобы червонец оказался действительно твердой валютой и его не постигла участь совзнака: «Банкноты будут только тогда пользоваться доверием и устойчивостью, если они будут эмитироваться для операций краткосрочного характера, почему эмиссия банкнот для удовлетворения потребностей промышленности, сельского хозяйства и долгосрочного кредита не должна служить. Несомненно, необходимо такое же осторожное отношение к эмиссии банкнот и со стороны Наркомфина. Его право на банкноты должно быть строго ограничено только пределами 3-месячных податных обеспечений. Никакие самые настоятельные долгосрочные кредиты покрываться банкнотами не должны».

Любопытно, что автор червонца и не думал считать его вечным: «Конечно, и банкноты со временем должны будут уступить место еще более устойчивому бумажному денежному знаку, разменному на золото». Но в этом Тарновский ошибся — более твердой, чем червонец, валюты у нас не будет…

Как не трудно убедиться, «отец» червонца теоретически обосновал очень красивое, даже изящное решение сложнейшей практической проблемы, единственно возможное в тех условиях. Разумеется, не будь Тарновского, к подобному же решению в конечном счете неизбежно пришел бы какой-нибудь другой специалист Наркомфина РСФСР. Однако первым был все-таки он.

Червонец как реальность и практически осуществленная денежная реформа 1922—1924 годов в целом был блестящим достижением русской экономической мысли.

Червонцу, как человеку, посвящали юбилейные торжества, 27 ноября 1927 года, когда на торжественном собрании в Правлении Госбанка СССР отмечалось пятилетие червонца, Председатель СНК СССР А. И. Рыков сказал: «Мы с вами в условиях едва ли менее трудных, чем в буржуазных странах, в условиях совершенно оригинальных, которых не знали ни хозяйство, ни денежное обращение ни одной страны в мире, сумели установить твердые деньги. Мы сделали настолько удачный шаг в этом отношении, что во всей послевоенной истории денежного обращения он является одним из наиболее интересных.

По сравнению с успехами на других участках нашего хозяйства, этот успех мне кажется наиболее ярким и наиболее удачным и, вместе с тем, он имеет наибольшее значение для всех других отраслей хозяйства. Эту денежную реформу мы сумели провести, в частности, благодаря тому, что в Госбанке удалось объединить хороших работников. Червонец, твердое денежное обращение сделалось органической частью всего нашего хозяйства и предпосылкой для его дальнейшего развития».

Через год из-за изменившихся условий кредитования это общество попадает в трудное положение. Опытнейший Тарновский хорошо видел, чем все может кончиться. Но он не покинул свой пост до тех пор, пока ему не удалось добиться, чтобы государство и кооперативные организации не понесли никаких убытков.

Чистка Наркомфина СССР, сделавшая потом и второй виток, обескровила это некогда богатейшее лучшими умами русской научной интеллигенции ведомство. Кредитно-финансовая и денежная системы страны стали разваливаться на глазах. Пришлось идти на попятную в кадровом вопросе: в Наркомфин СССР разрешили вновь принимать на службу некоторых ранее «вычищенных», но теперь «перевоспитавшихся».

Попытался вернуться и Тарновский: 3 февраля 1933 года он подает заявление с просьбой о разрешении возвратиться на место прежней его службы. «Тройка» при группе соваппарата НК РКИ СССР по разбору апелляций постановила: «Учитывая, что со дня прохождения чистки гр-на Тарновского В. В. прошло свыше 3-х лет и принимая во внимание положительные отзывы со стороны ряда товарищей коммунистов, являющихся ответственными руководящими работниками, — 1-ю категорию заменить 2-й (эта категория оставляла «вычищенному» возможность со временем, «по мере исправления», вернуться на государственную службу) сроком на 1 год со дня настоящего постановления, после чего считать возможным дело пересмотреть при наличии положительных отзывов со стороны треугольника с последнего места работы гр-на Тарновского».

Но в Наркомфин СССР, судя по архивный документам, Владимир Васильевич так и не вернулся. Дальнейшие его следы теряются. Складывается впечатление, будто на любом упоминании его имени с тех пор лежало «табу». Близилось начало «большого террора». Не постигла ли B. В. Тарновского та же, что и многих дореволюционных интеллигентов, участь «врага народа»?

Были репрессированы и главные творцы червонца и денежной реформы 1922—1924 годов: Г. Я. Сокольников («участник троцкистско-бухаринской банды»), Л. Н. Юровский («глава контрреволюционной буржуазной «школы» в области денежного обращения»). После «разоблачения» последнего, например, потребовалось опровергнуть его подлинную роль в проведении денежной реформы. И сразу же нашлись соответствующие «объяснения»: оказывается, Юровский активно работал над стабилизацией нашей валюты ради… подготовки «резервных позиций для новой буржуазии», а в деле создания червонца — его роль вообще была чисто технической.

Оказались репрессированными и погибли Н. В. Некрасов и А. А. Соколов, долгое время находился в заключении 3. С. Каценеленбаум. Опасаясь разделить их участь, не возвратился из-за границы бывший председатель Правления Госбанка СССР А. Л. Шейнман… Отныне имена этих и многих других честнейших наркомфиновцев и госбанковцев, большевиков и беспартийных, были преданы полному забвению, все заслуги стали приписываться одному человеку. «Ленинскую теорию советских денег, — писал профессор 3. В. Атлас, — поднял на высокую ступень товарищ Сталин, который не только развил ленинское учение о деньгах и золоте и отстоял его против оппортунистических искажений, но и гениально применил его в практике осуществления генерального плана социалистической индустриализации страны».

Разумеется, в такой обстановке вспоминать о В. В. Тарновском было уже невозможно. А потом об «отце» советского червонца и его коллегах просто забыли. Червонец надолго стал как бы «безымянным». Впрочем, и сам червонец к тому времени довольно серьезно захирел, не сумев стать твердой мировой валютой Советского государства.

https://my-cccp.ru/otets-sovetskogo-chervontsa/

... потоки перемещались по

. 1918 год – из ...

После Октябрьской революции на территории бывшей Российской империи произошли колоссальные перемены. Для миллионов людей кардинально изменился их прежний уклад жизни. Огромные людские потоки перемещались по стране. 1918 год – из районов Прибалтики и Белоруссии (западные губернии) потоки беженцев устремляются в центральные районы России, в 1920-21 годах голодающее население Поволжья направляется на юг на Украину, а из Центральной России люди бегут от голода в Среднюю Азию. В это же время массы бывших ссыльных возвращаются из Сибири в европейскую часть России.

Кухня СССР в 20-х годах

Подобные глобальные социальные подвижки не могли не сказаться на состоянии и составе общероссийской кухни. Начинается смешение кулинарных обычаев разных регионов, народные массы узнают о продуктах, прежде им неизвестных и не входивших в их привычный рацион.

Жители Москвы все чаще «балуются» пельменями и шанежками, завезенными сюда сибиряками и уральцами. В их меню появляется непривычное ранее соленое свиное сало любимое белорусами и украинцами. В 20-х годах в русских городах укореняется привычка готовить суп-лапшу, блюдо ранее принятое исключительно в Новороссии и затем вошедшее в меню всех столовых Советского союза. Такое блюдо как бифстроганов, нигде кроме Одесских ресторанов не встречавшееся, широко распространилось во всех заведениях общепита.

Интересна история произошедшая с новомихайловскими котлетами (из меню Петербургского «Купеческого клуба»). В 1918 году неведомыми путями рецепт их приготовления попал на Украину и через некоторое время они уже подавались во всех ресторанах и буфетах СССР под видом «котлет по-киевски». Украинская региональная кухня подарила жителям Советского Союза борщ и вареники, из районов Балтии пришли сырники и прочно «прижились» в европейских областях России. Яичным, молочно-растительным и молочно-мучным блюдам, отварным, протертым или приготовленным на пару, с мясом, рыбой и овощами, в 20-30-х годах во всех общественных столовых приклеили название « диетические». И часть из них попала в меню предприятий общественного питания из остзейских районов Прибалтики, населенных немцами, другую часть принесли с собой евреи, получившие возможность свободно пересекать «черту оседлости», установленную царским правительством.

Параллельно процессу взаимного смешения национальных кухонь, шло становление нового кулинарного уклада и новых кулинарных привычек. Например, чай в царской России был недоступен простонародью и считался роскошью, а в 20-е годы чаепитие становится массовым. Произошло это в силу определенных обстоятельств. После национализации чайных складов московских, петербургских, одесских, нижегородских торговых компаний, начинается регулярное снабжение китайским чаем Красной Армии и флота, его бесплатно выдают рабочим и служащим. Постепенно чай становится предметом первой необходимости. Интересный факт, массовое внедрение чая и привычки чаепития полностью вытеснила из застолья водку. Правда, лишь на то время пока шла Гражданская война.

В эти годы с продуктами было напряженно. Больницы, санатории, общественные столовые получали продукты в ограниченных количествах по карточкам. Жизнь заставила рационально использовать провизию. Так родилась жиденькая, слегка подслащенная манная каша (в дореволюционном меню она была крутой и непременно подсоленной). Манная каша-размазня прожила в советской кухне долгую жизнь.

Кухня СССР после введения НЭПа

С введением НЭПа в городах происходит резкий рост небольших ( на 15 человек) частных столовых. Благодаря возросшей конкуренции заметно расширилось их меню, повысилось качество пищи. В среде общепита наблюдалась другая тенденция. Повара общественных столовых старались свести свое меню к проверенным и стабильно популярным блюдам (этот список включал не более 10 позиций). Упрощалось не только меню, шла минимизация технологических приемов готовки, что автоматически приводило к упрощению состава самих блюд. В итоге победил старинный кулинарный прием древнерусской кухни – варка — лишнее доказательство незыблемости основ русской кухни.

Если посмотреть на повседневное меню, распространенное в домашней кухне, в кремлевской и рабочей столовых в 20 — 40-е годы в СССР, бросается в глаза его схожесть с проверенным веками русским меню. Кроме отварной говядины, никогда не приедающихся щей, гречневой каши с маслом, клюквенного киселя и стакана чая с лимоном в нем не было никаких изысков.

Советская кухня в период Великой Отечественной

С началом войны на фронт были мобилизованы все квалифицированные повара, они старались обеспечить солдат и матросов горячей едой даже в самых сложных условиях боевых действий. Тем самым армейские повара внесли свою лепту в дело всеобщей Победы.

За годы войны миллионы, десятки миллионов людей привыкли к общественной кухне и в начале 60-х общепит окончательно побеждает домашнюю кухню. Но к 70-м годам профессиональный уровень и качество блюд в общественном питании резко снижается. Старые профессиональные повара в силу естественных причин уходят, их место занимают случайные люди, кроме того происходит тотальная смена поваров-мужчин на поваров-женщин, владевших лишь начальными навыками приготовления самых простых блюд. Из продуктовой базы общепита исчезли квашенные продукты, соления, варения, лесные ягоды, сушеные грибы.

Домашняя кухня в 80-х годах

В домашней кухне к 80-м годам резко увеличивается потребление яиц и блюд из них. Все чаше используется домашняя птица (бройлеры, куры, утки, индейки) и колбасные изделия. За 60-80-е годы неуклонно упрощался состав блюд и кулинарные приемы. Например птицу отваривают (чаще целиком) или просто жарят. Запеченная, фаршированная разными начинками птица перестает быть маленьким семейным праздником и практически исчезает с домашнего стола.

Одновременно, уже к началу 80-х, крепнет интерес к традиционной русской кухне и кухням народов СССР, главным образом Закавказья и Средней Азии. Постепенно в меню столовых и ресторанов появляются упрощенные варианты шашлыка, лагмана, плова, цыпленка-табака.

Увлечение старорусской кухней вызвало к жизни рестораны в стиле «а-ля рюсс». В этих заведениях все сводилось к чисто внешнему оформлению – псевдонациональные интерьеры, посуда, имитирующая старую столовую посуду, в меню появляются названия традиционных русских блюд. Однако из-за незнания истинных рецептов и технологических приемов, вкус приготовленных блюд явно уступает вкусу блюд национальной русской кухни.

https://my-cccp.ru/istoriya-sovetskoj-kuhni/

... нашлись

советского журнала мод ...

После пяти лет потраченных на одобрение тестирования ГМО-бананов, в ближайшие несколько месяцев к ...

Несмотря ...

Несмотря на то, что Советский Союз распался больше четверти века назад, многие люди, которые родились или жили во время его существования, еще помнят, как они носили покупки из магазинов в авоськах и пили лимонад «Буратино». Конечно, этими вещами воспоминания не исчерпываются. Многие вещи, которые сейчас уже не используются, стали настоящими символами советской эпохи. Поэтому сегодня мы решили поностальгировать и рассказать вам о десяти вещах, ставших символами советской эпохи.

Авоська

Открывает наш список уже упомянутая авоська. Так люди называли сетку, сплетенную из толстых нитей, в которую клали продукты. Ее удобство заключалось в том, что ее моно было легко сложить и положить не только в сумку, но и даже в карман пальто или куртки. Во времена дефицита ее всегда носили с собой, чтобы при возможности приобрести что-нибудь редкое. Авоська стала одним из многочисленных символов Советского Союза.

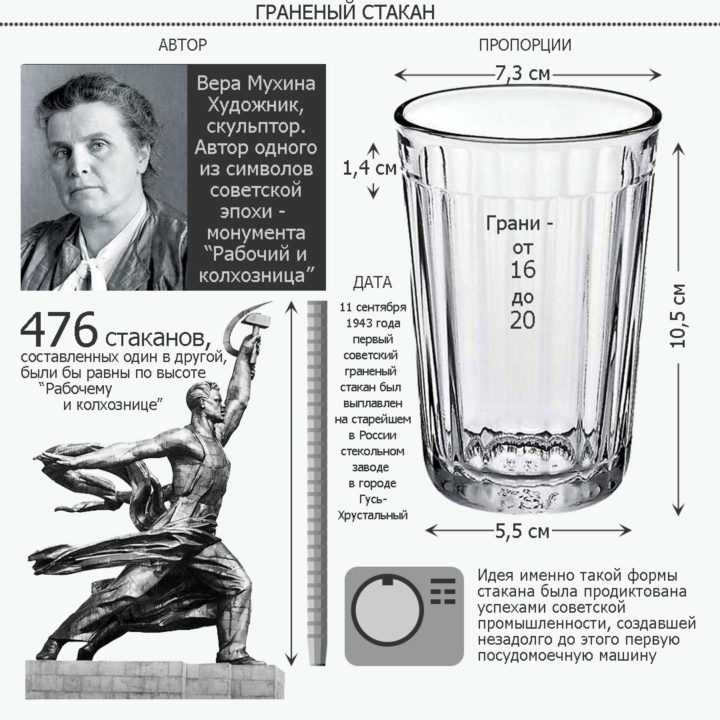

Граненый стакан

Далее в нашем рейтинге – граненый стакан. Детище Веры Мухиной, известной по скульптуре «Рабочий и колхозница», отличалось прочностью и удобством в использовании (его можно было не только без проблем использовать по прямому назначению, но и помыть в посудомоечной машине). Его использовали и в кафе, и в столовых, и даже в автоматах с газировкой.

Портвейн «777»

Несмотря на пропагандируемую в Союзе трезвость, там продавали и алкогольные напитки. Среди них можно было найти и тот напиток, который оказался следующим в нашем списке – портвейн «777» (он же – «Три топора»). Это был один из первых напитков отечественного производства (исключая водку). Любителей крепкого алкоголя не смущало то, что чаще всего по бутылкам разливали суррогат, а не настоящий портвейн. Отсюда – его невероятная популярность среди советских граждан.

Лимонад «Буратино»

Мы уже упоминали лимонад «Буратино» в начале нашего обзора. Но ведь не зря он занимает свое место в нашем списке. Ведь его пили все – и взрослые, и дети, и пожилые, и молодые. Этот напиток был одним из самых популярных среди безалкогольных напитков. Его можно было купить в магазине (там его можно было найти в стеклянной бутылке с изображением одноименного персонажа детской сказки) или в буфете (там его продавали на разлив).

Плавленный сырок «Дружба»

Продолжая тему пищи и напитков, мы не можем обойти сырок «Дружба», оказавшийся ступенькой выше. Созданный только из натуральных компонентов, он стал главным перекусом для миллионов советских людей. Сырок можно было купить в любом магазине.

Мазь «Звездочка»

В середине нашего списка оказалось средство, которое использовалось не только в Советском Союзе, но и до сих пор пользуется популярностью. Речь идет о знаменитой вьетнамской «Звездочке». Много лет бальзам продавался во всех аптеках Союза в знаменитой красной коробочке. Миллионы людей использовали его, когда их настигал насморк или кашель, но некоторые особо бдительные товарищи пользовались бальзамом с термоядерным мятным запахом для профилактики.

Тройной одеколон

Далее в нашем списке – пожалуй, самая универсальная жидкость советской эпохи. Речь идет о «Тройном одеколоне». Многие мужчины пользовались им только по прямому назначению. Но были и те, кто употреблял его вместо обеззараживающего средства, и даже вместо водки (ведь более чем на треть этот одеколон состоял из спирта). Даже во время Великой Отечественной эта жидкость была очень популярной из-за своих антисептических свойств.

Тара молочной продукции

«Бронзу» нашего списка получает молочная продукции в таре с широким горлышком. Вместо привычных сегодня пластиковых упаковок в Советском Союзе использовалась стеклянная тара высокой прочности. Кефир, ряженка, сыворотка, молоко – эти и другие молочные продукты разливали в бутылки с широким горлышком. Вместо крышки использовалась фольга, где была вся информация о продукте.

Фотоаппарат «Смена-8М»

«Серебряную» позицию нашего списка получает фотоаппарат «Смена-8М». Это чудо советской фототехники для школьников выпускали, начиная с 1970 и заканчивая 1995 годом. Многие помнят это устройство из-за его корпуса. Миллионы фотоснимков были сделаны именно этим аппаратом. Устройство пользовалось такой популярностью, что даже удостоилось записи в книге рекордов Гиннеса, как самый продаваемый аппарат в мире.

Чай со слоном на упаковке

Замыкает наш список чай, и не простой, а со слоном на упаковке. Советские люди очень любили чай, но индийский сорт чая был вне конкуренции. Так как он был достаточно популярен, то желтые и красные пачки очень быстро исчезали с полок магазинов.

источник https://my-cccp.ru/10-veshhej-stavshih-simvolami-zhizni-v-sovetskom-soyuze/