|

Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

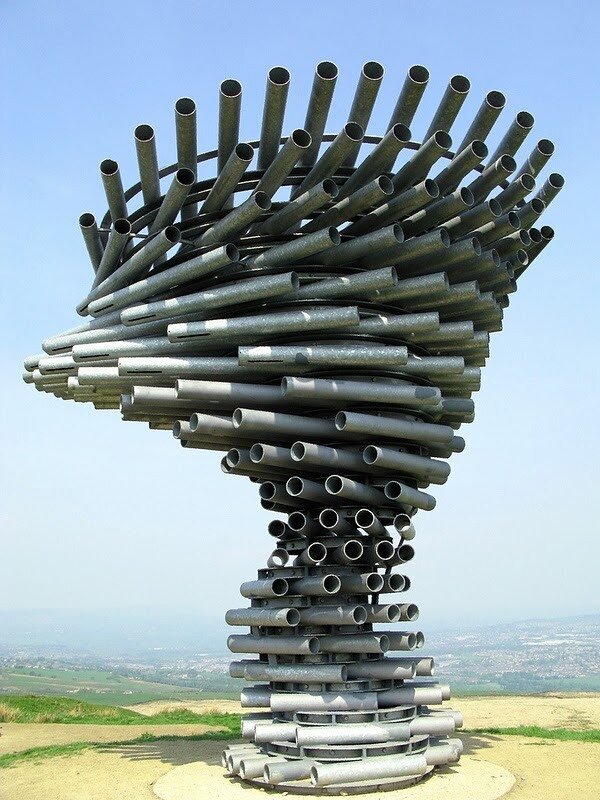

Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ.2011-07-26 02:35:17... Америке, географических и экологических препятствий на пути ... + развернуть текст сохранённая копия  Джаред Даимонд в своей книге "Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ" уделяет сравнительно небольшое внимание истории до изобретения письменности (примерно до начала 3 тысячелетия до н.э.), несмотря на то, что она составляет 99,9% всего пятимиллионного пребывания человека на Земле. Каждая цивилизация шла к этому важному этапу, коим является появление письменности, с различной скоростью, а некоторые народы так и «не научились писать». Как объяснить эти различия в уровне развития? На сегодняшний момент времени существует несколько "мифов", объясняющих причину отставания в развитии одних народов от других: 1. Генетическая неполноценность. 2. Стимулирующее влияние умеренно-холодного климата (в теплых странах растёт всё, и у местного населения нет стимула прикладывать усилия для борьбы с неблагоприятными условиями окружающей среды). 3. Первые высокоразвитые цивилизации появились в засушливых долинах рек. Для борьбы с засухами приходилось возводить крупномасштабные ирригационные системы, что невозможно сделать без развитой бюрократии. Именно так, по мнению некоторых авторов, появились первые государства. От первого мифа о генетической неполноценности "отставших" в развитии народов Джаред не оставил камня на камне (этот раздел окажется полезным для разного рода расистов и националистов). Нетрудно представить себе как минимум две возможных причины, подтверждающих мое впечатление от новогвинейцев как от людей более сообразительных, чем жители Запада. Во-первых, европейцы уже несколько тысячелетий живут плотными популяциями, в условиях общественного устройства, предполагающего централизованное управление, наличие полиции и судебных органов. В этих обществах эпидемии инфекционных болезней (например, оспы), сопутствующие высокой популяционной плотности, исторически являлись главным фактором смертности, тогда как убийства были сравнительно немногочисленными, а состояние войны представляло скорее исключение, чем правило. Большинство европейцев, переживших фатальные эпидемии, также избежали и других потенциальных причин смерти, что позволило им передать по наследству свои гены. Сегодня большинство живорожденных детей на Западе так же счастливо избегают смерти от инфекций и успешно воспроизводят себя вне зависимости от уровня интеллекта и генетических характеристик. Новогвинейцы же, напротив, все эти тысячелетия жили в обществах, численность которых была слишком низка для возникновения эпидемических заболеваний, свойственных густонаселенным территориям. Зато они чаще умирали от убийств, непрекращающихся межплеменных войн, несчастных случаев и недостатка продовольствия. Помимо этой генетической причины возможного интеллектуального превосходства современных новогвинейцев над жителями Запада, есть и еще одна. Современные европейские и американские дети проводят огромную часть своего времени в пассивных развлечениях — благодаря кино, радио и телевидению. В среднестатистической американской семье телевизор не выключается семь часов в сутки. Напротив, дети в новогвинейских традиционных обществах фактически лишены возможностей пассивных развлечений, в отсутствие которых они проводят почти все время бодрствования в активных занятиях — в разговорах и играх с другими детьми или со взрослыми. Исследователи детской психологии практически в один голос говорят о важности поощрения и активности для ментального развития ребенка и подчеркивают, что недостаток стимулирования необратимо его затормаживает. Бесспорно, более высокий в среднем уровень развития умственной деятельности, который демонстрируют новогвинейцы, определяется и этим, негенетическим фактором. Ранее в онлайновых СМИ некоторые горе-исследователи, удивлённые уровнем интеллекта Австралийских аборигенов, утверждали, что на этом континенте ранее существовала высокоразвитая цивилизация. Джаред Даймонт убедительно опроверг эти домыслы. Второй миф о стимулирующем влиянии холодного климата и затормаживающем воздействии жаркого и влажного климата тропиков на творческую активность людей также не выдерживает критики. В умеренных широтах Северной Америки вплоть до прибытия Европейцев, так и не появилось ни одной высокоразвитой цивилизации. В отношении третьего "мифа" Джаред Даймонд заявляет, следующее: Детальные археологические исследования показали, что появление сложных ирригационных сооружений не сопровождало рост централизованной бюрократии, а следовало за ним со значительным отрывом. Джаред Даймонд в качестве основной причины неравномерности развития обществ на планете называет наличие видов животных и растений, пригодных к доместикации, а именно злаков с крупными семенами (Евразия доминировала по числу таких видов) и крупных млекопитающих (Первенство по числу таких видов, также за Евразией. Другие континенты человек заселил гораздо позже и с более развитым оружием. Мегафауна этих континентов, потенциально пригодная к одомашниванию, оказалось не готовой к внезапному появлению "хищника", оснащённого "изощрёнными" приспособлениями для охоты и была истреблена. Так жители некоторых континентов неосознанно "застопорили" своё развитие). В докторской диссертации Марка Блумлера «Вес семян и условия окружающей среды в травянистых местностях средиземноморского типа в Калифорнии и Израиле» (Университет Калифорнии, Беркли, 1992). Здесь перечисляются 56 диких видов злаков с самыми крупными и тяжелыми семенами (за исключением бамбука), по которым есть доступные данные. Вес зерен этих видов варьируется от 10 мг до более 40 мг, что в десять раз превышает медианное значение для всего множества диких трав планеты, от которого приведенные 56 видов составляют лишь 1 %. Таблица показывает, что злаки-чемпионы главным образом сосредоточены в средиземноморской зоне западной Евразии. Рожь, овес, репа, редис, свекла, лук-порей, салат-латук — все это культуры, когда-то бывшие сорняками. В частности, пшеница и ячмень, появившиеся в ближневосточном регионе, представляют класс культур, называемых хлебными зерновыми (это члены семейства злаков), тогда как выведенные в нем же горох и чечевица представляют зернобобовые культуры (это члены семейства бобовых). Хлебные культуры имеют преимущество быстрого роста, высокого содержания углеводов и высокой урожайности (до тонны съедобной пищи на посевной гектар). Как результат, на хлебные культуры сегодня приходится свыше половины калорий, потребляемых человечеством, и к ним относятся пять из двенадцати самых распространенных на Земле культур (пшеница, кукуруза, рис, ячмень и сорго). У многих хлебных культур низкое содержание белка, однако этот дефицит восполняется зернобобовыми, в которых доля белка, как правило, составляет 25% (в случае сои — все 38%). В совокупности хлебные и бобовые зерновые обеспечивают солидную часть ингредиентов сбалансированного человеческого рациона. Оказывается, что свыше 80% современного мирового урожая сельскохозяйственных культур снимается всего лишь с дюжины видов. В команду этих аграрных чемпионов входят хлебные зерновые — пшеница, кукуруза, рис, ячмень и сорго; зернобобовое растение соя; корнеплоды и клубневые растения картофель, маниок и батат; сахароносы сахарный тростник и сахарная свекла; наконец, плодовое растение банан. Одни только хлебные культуры обеспечивают сегодня свыше половины калорий, потребляемых населением Земли. Учитывая, что число основных продовольственных культур так мало и все они были выведены тысячи лет назад, нас уже не должно удивлять, что во многих регионах мира не нашлось диких аборигенных растений с выдающимся потенциалом. То обстоятельство, что в современную эпоху мы не прибавили к списку основных продовольственных культур ни одного нового пункта, заставляет предположить, что древние народы, вероятно, уже перепробовали все полезные дикие растения и одомашнили те, которые того стоили. Центром "инновационного" развития сельского хозяйства, был Плодородный полумесяц (территории с Средиземноморским типом климата). Интенсивное сельскохозяйственное производство способствовало появлению первых государств. На происходящие процессы повлиял благоприятный климат и наличие большого количества видов растений и животных, пригодных к доместикации. Одним из главных преимуществ Плодородного полумесяца является его местонахождение в зоне так называемого средиземноморского климата, для которого характерны мягкая, дождливая зима и долгое, жаркое и засушливое лето. Этот климат способствует отбору растительных видов, способных выжить в долгий сухой сезон и быстро возобновить вегетацию с началом сезона дождей. Многие растения Плодородного полумесяца, особенно виды злаковых и бобовых, в ходе эволюции приобрели ценное для человека свойство — эти однолетники в засушливый период иссыхают и сами собой погибают. Однолетние растения, с отмеренным сроком жизни в один год, остаются мелкими травами. Компенсируя это обстоятельство, многие из них вкладывают основные силы в производство крупных семян, которые пребывают в покое на протяжении сухого сезона и готовы дать первые ростки с началом дождей. Соответственно однолетники не тратят энергию на формирование несъедобных древесных или волокнистых стеблей, как деревья и кустарники. Между тем многие крупные семена, в первую очередь однолетних хлебных зерновых и зернобобовых, вполне съедобны для человека. Именно к этим двум классам относятся 6 из 12 основных современных культур. Обратный пример являют растения, которые вы можете наблюдать из окна, если живете вблизи леса: деревья и кустарники состоят из материала, практически целиком несъедобного, и вкладывают гораздо меньше энергии в свои съедобные семена. Разумеется, некоторые лесные деревья в регионах с влажным климатом дают крупные съедобные семена, однако эти семена практически не приспособны пережить долгий засушливый сезон, а значит и к длительному хранению человеком. Второе преимущество флоры Плодородного полумесяца заключалось в том, что дикие предки многих аборигенных культур уже росли в изобилии и отличались высокой урожайностью. Они занимали обширные и сравнительно плотно заросшие участки, ценность которых не могла не обратить на себя внимание охотников-собирателей. Опытные исследования ботаников, собиравших урожай с таких диких самосевных участков — фактически подражая способу охотников-собирателей более чем десятитысячелетней давности, — показали, что их ежегодная урожайность может достигать тонны на гектар. Это означает, что расход человеком всего лишь одной килокалории на сбор дает до 50 килокалорий пищевой энергии. Собирая огромные количества дикого хлеба за короткую урожайную пору и сохраняя зерна для питания в оставшуюся часть года, некоторые племена охотников-собирателей Плодородного полумесяца смогли перейти к постоянной оседлой жизни в деревнях еще до того, как начали заниматься собственно культивацией. Третье преимущество флоры Плодородного полумесяца заключается в том, что в ее составе велика доля обоеполых самоопылителей — растений, которые, как правило, опыляют сами себя, но способны и к периодическому перекрестному опылению. Вспомните, что большинство диких растений либо являются строго перекрестноопыляющимися гермафродитами, либо существуют как разнополые особи, каждая из которых не может размножаться в отсутствие как минимум еще одной особи другого пола. Эти репродуктивные особенности создавали немало трудностей для древних земледельцев, потому что, как только они находили полезный мутант, его потомство скрещивалось с другими особями и теряло свои унаследованные преимущества. Неудивительно, что большинство культур принадлежат той незначительной доле диких растений, которые либо являются самоопыляющимися гермафродитами, либо воспроизводят себя бесполым способом, то есть вегетативно (например, корнями, которые генетически дублируют родительское растение). Поэтому изобилие обоеполых самоопылителей среди растений Плодородного полумесяца было на руку первым местным растениеводам — в их распоряжении оказывалось достаточно диких видов с удобной для человека репродуктивной биологией. Обоеполые самоопылители были удобны первым растениеводам еще и тем, что время от времени могли перекрестно опыляться с особями, несущими иной генотип, тем самым создавая новые разновидности для последующего отбора. Причем это случайное перекрестное опыление происходило не только между особями одного вида, но и между особями близкородственных видов, в результате чего появлялись межвидовые гибриды. Обычная хлебопекарная мягкая пшеница — наиболее ценная культура современности — появилась в Плодородном полумесяце именно как результат скрещивания обоеполых самоопылителей. Из основных культур, выведенных в регионе Плодородного полумесяца, первые восемь были обоеполыми самоопылителями. Из входящих в их число трех хлебных самоопылителей (пшеницы-однозернянки, пшеницы-двузернянки и ячменя) обе пшеницы обладали дополнительным преимуществом — высоким содержанием белка (от 8 до 14%). Напротив, основные хлебные культуры Восточной Азии и Нового Света (рис и кукуруза соответственно) были совсем небогаты белком, и эта проблема дефицита питательных веществ имела важные последствия. Кроме того область Плодородного полумесяца имеет следующие важные преиущества: Значение этого ботанического изобилия для человека было продемонстрировано географом Марком Блумлером, исследовавшим мировое распределение диких трав. Из тысяч диких злаковых видов планеты Блумлер свел в таблицу пятьдесят шесть главных крупносеменных — отборный урожай самой природы. Чтобы попасть в его таблицу, семена вида должны были быть как минимум в десять раз тяжелее, чем медианное значение веса семян для всех диких трав вообще. Практически все эти травы — уроженцы средиземноморских зон или других областей с сезонной засушливостью. Более того, они преобладающе сосредоточены как раз в Плодородном полумесяце или других частях западноевразийской средиземноморской зоны, благодаря чему у начинающих местных земледельцев имелся огромный выбор: 32 из 56 наиболее ценных диких трав всего мира! Если говорить конкретнее, ячмень и пшеница-двузернянка, две важнейших ранних культуры Плодородного полумесяца, занимают в списке Блумлера соответственно третье и тринадцатое места. По контрасту, на средиземноморскую зону Чили приходится только два пункта из этого списка, на Калифорнию и Южную Африку — по одному, а Юго-Западная Австралия не представлена в нем вообще. Один этот факт объясняет многое в том, почему всемирная история сложилась именно так, как сложилась. Кроме того для зоны Плодородного полумесяца характерен широкий разброс высот и типов ландшафтов в пределах незначительных расстояний. Перепад высот на ее территории — от самой низкой точки суши на Земле (Мертвое море) до гор высотой в 18 тысяч футов (неподалеку от Тегерана) — обеспечивает соответствующее разнообразие сред обитания, а значит и достаточно широкое разнообразие диких растений, потенциально пригодных для окультуривания. Гористые местности здесь непосредственно прилегают к низинам с их реками, речными поймами и пустынями, пригодными для оросительного сельского хозяйства. В средиземноморских зонах Юго-Западной Австралии и в меньшей степени Южной Африки и Западной Европы диапазон высот, ландшафтов и сред обитания более ограничен. Другим следствием перепада высот на территории Плодородного полумесяца была «ступенчатость» урожайного сезона: у растений на более высоких площадках спелость семян наступала немного позже, чем у растений на нижних. Это означало, что охотники-собиратели могли подниматься по склону, собирая зерно по мере его созревания, а не решать непосильную задачу быстрого сбора урожая, разом созревшего на одной высоте. На начальных стадиях культивации растений первым земледельцам не требовалось ничего сложного — только взять семена диких злаков, растущих на склонах холмов и получающих влагу от непредсказуемых атмосферных осадков, и высадить эти семена в сырую низинную почву, где было больше надежды на урожай и меньше зависимости от дождя. Высокая удельная плотность биологического разнообразия, характерная для Плодородного полумесяца, наделила его и обилием предков не только ценных культур, но и крупных домашних животных. Как мы увидим, в остальных средиземноморских зонах — в Калифорнии, Чили, Юго-Западной Азии и Южной Африке — диких видов млекопитающих, пригодных для одомашнивания, либо не было вообще, либо было слишком мало. Напротив, в регионе Плодородного полумесяца четыре крупных вида млекопитающих — коза, овца, свинья и корова — оказались одомашнены довольно рано, возможно, раньше всех прочих видов в мире за исключением собаки. Эти виды и сегодня входят в пятерку самых важных домашних животных. Благодаря достатку пригодных к одомашниванию диких растений и животных древние обитатели Плодородного полумесяца получили возможность быстро сформировать эффективный и сбалансированный биокомплекс для интенсивного продовольственного производства. Этот комплекс состоял, во-первых, из источника углеводов — трех хлебных злаков; во-вторых, источника белков — четырех зернобобовых растений (содержащих 20–25% белка) и четырех домашних животных (с дополнительным второстепенным источником в виде пшеницы); в-третьих, из источника волокон и масел — льна (семя которого состоит из масла примерно на 40%). Со временем, тысячелетия спустя после начала одомашнивания животных и зарождения производства продовольствия, животных стали также использовать как источник молока и шерсти, запрягать их в плуг и перевозить на них грузы. Таким образом, культуры и скот первых аграриев Плодородного полумесяца в какой-то момент смогли удовлетворить все базовые экономические нужды человека: в углеродах, белках, жирах, одежде, тягловой силе и транспорте. Эволюция от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству завершилась в регионе Плодородного полумесяца сравнительно быстро: накануне 9000 г. до н. э. люди не знали ни культурных растений, ни домашних животных и полностью зависели от добытой дикой пищи, но уже к 6000 г. до н. э. некоторые местные общества, наоборот, уже полностью зависели от пищи, которую они собственноручно выращивали. Есть целая отрасль науки — этнобиология, изучающая представления народов о диких растениях и животных своей среды обитания. Исследования этнобиологов в первую очередь сосредоточены на немногих сохранившихся в мире охотничье-собирательских племенах, а также на земледельческих племенах, которые по-прежнему серьезно зависят от дикой пищи и натуральных продуктов. Так вот, судя по свидетельствам ученых, эти племена — ходячие энциклопедии живой природы. В их языках есть названия для тысячи с лишним растительных и животных видов, чьи биологические характеристики, местообитание и возможная польза для человека известны им во всех подробностях. По мере того как люди все сильнее впадали в зависимость от культурных растений и домашних животных, передаваемые из поколения в поколение знания о дикой природе постепенно обесценивались и отмирали, и венцом этой эволюции стал посетитель современного супермаркета, неспособный отличить дикий злак от дикого боба. Далее Джаред Даймонд в своей книге перешёл к болезням, сопровождающих человека с момента появления. Все классы болезней, свойственных малочисленным обособленным популяциям, скорее всего, являются самыми древними недугами человечества. Только они могли развиваться и жить среди людей в течение первых миллионов лет нашей эволюционной истории, когда население планеты было небольшим и рассредоточенным. К тому же эти болезни либо идентичны, либо аналогичны болезням наших ближайших диких родственников — африканских приматов. Напротив, болезни скученности, о которых мы говорили раньше, могли возникнуть только с ростом размера и плотности человеческих популяций. Этот рост был запущен появлением примерно 10 тысяч лет назад сельского хозяйства и позднее получил дополнительное ускорение с появлением городов. На самом деле многие распространенные инфекционные болезни впервые достоверно датируются на удивление поздно: оспа — примерно 1600 г. до н. э. (судя по оспинам, найденным у египетских мумий), свинка — 400 г. до н. э., проказа — 200 г. до н. э., эпидемический полиомиелит — 1840 г. н. э., СПИД — 1959 г. Почему появление сельского хозяйства одновременно запустило эволюцию наших эпидемических инфекций? Во-первых, потому, что, как только что было сказано, земледелие способно обеспечивать гораздо большую популяционную плотность, чем охота и собирательство, — в среднем на один-два порядка. Во-вторых, охотники-собиратели часто меняют стоянки, а значит постоянно уходят от скоплений своих экскрементов с аккумулированными в них микробами и личинками глистов. Оседлость земледельцев, напротив, вынуждает их жить посреди собственных нечистот, что максимально сокращает микробам путь из тела одного человека в питьевую воду другого. Некоторые земледельческие общества еще больше упрощают своим фекальным бактериям и глистам задачу поиска новых жертв — они собирают собственные экскременты и мочу и используют их как удобрение на полях, где работают люди. Ирригационное земледелие и рыбоводство создают идеальные условия существования для улиток, переносящих шистосомоз, и для глистов-трематод, которые проникают в нашу кожу, когда мы идем по загрязненной фекалиями воде. Оседлые аграрии живут не только в окружении собственных экскрементов — постепенно их начинают окружать грызуны-переносчики, которых привлекают запасы продовольствия. Участки леса, которые африканские земледельцы расчищали под пашню, также обеспечивали идеальную среду обитания и размножения для малярийных москитов. Многие болезни развитые общества получили в результате одомашнивания животных. Болезни животных трансформируются в специфические для человека разнообразными способами. Одним из элементов такой трансформации является замена посредника: когда микроб, размножающийся с помощью некоего переносчика-членистоногого, переключается на нового хозяина, ему (микробу) может понадобиться найти себе нового членистоногого. Например, сыпной тиф в популяциях крыс изначально переносили крысиные блохи, которые на первых порах справлялись и с задачей переноса микробов с крыс на человека. Со временем микробы обнаружили, что платяные вши — гораздо более эффективный метод перемещения непосредственно между людьми. Теперь, когда американцы по большей части избавились от вшей, сыпной тиф проложил себе новый путь в наш организм — заражая обитающих на востоке североамериканских белок-летяг и переходя на людей, на чьих чердаках летяги находят себе пристанище. Подробнее всего в этом плане были изучены события, сопровождавшие вспышку миксоматоза в австралийской популяции кроликов. Было замечено, что миксовирус, изначально эндемик дикого бразильского вида кроликов, несколько раз становился причиной летальной эпизоотии среди европейских домашних кроликов — которые относятся к другому виду. Поэтому в 1950 г. вирус целенаправленно перенесли в Австралию в надежде избавиться от недальновидно завезенных сюда в XIX в. европейских кроликов, ставших настоящим бичом местного сельского хозяйства. В первый год миксоматоз дал превосходные (для австралийских фермеров) показатели — 99,8% смертельных случаев среди зараженных особей. К несчастью фермеров, на следующий год смертность упала до 90%, а со временем стабилизировалась на 25%, покончив с планами австралийцев искоренить кроличью напасть. Проблема заключалась в том, что миксовирус эволюционировал и при этом руководствовался собственными интересами, которые отличались не только от кроличьих, но и от наших. В результате его модификации кролики стали реже заражаться, а зараженные — дольше не умирать. Таким образом, эволюционировавший миксовирус научился передавать свое потомство большему числу кроликов, чем это удавалось его сверх меры активному предшественнику. Таким образом, высокая численность и плотность населения, а также одомашненных животных способствовали появлению и эволюции множества болезней, и, соответственно, развитию иммунной системы жителей Старого Света. Роль смертоносных инфекций как фактора человеческой истории прекрасно иллюстрирует депопуляция Нового Света в эпоху европейской колонизации. Число коренных американцев, умерших в сражении от европейского огнестрельного и холодного оружия, намного уступало числу тех, кто умер в собственной постели от евразийских микробов. Мы забываем, что в Северной Америке тоже существовала густонаселенная индейская территория, причем как раз там, где и следовало ожидать — в долине Миссисипи, по сей день одной из самых плодородных наших областей. Правда, в ее случае конкистадоры не участвовали в уничтожении коренного населения напрямую, поскольку за них всю работу успели проделать евразийские микробы. Когда Эрнандо де Сото в 1540 г. первым из европейцев совершал поход по Юго-Восточным Соединенным Штатам, он встретил немало индейских городов, двумя годами раньше потерявших всех своих жителей в результате эпидемий. Переносчиками этих эпидемий были индейцы с побережья, которых заражали наведывавшиеся к ним изредка испанцы. Таким образом, микробы испанцев достигли внутренних территорий континента раньше самих испанцев. Как бы то ни было, в нижнем течении Миссисипи де Сото еще успел застать многонаселенные города. И хотя после его экспедиции европейцев в долине не было очень долго, микробы из Евразии уже прочно обосновались в Северной Америке и их собственная экспансия продолжалась. К следующему появлению белых в нижнем течении Миссисипи — это были французские колонисты в конце XVII в. — почти ни одного из крупных индейских городов не осталось, а память о них уцелела лишь в виде массивных курганов. Мы только недавно осознали, что на момент прибытия Колумба в Новый Свет многие из обществ, возводивших эти курганы, все еще нормально функционировали и что их коллапс (вероятно, вызванный мором) случился лишь позже, где-то между 1492 г. и постоянным заселением долины Миссисипи европейцами. В пору моей юности американских школьников учили, что до Колумба коренное население Северной Америки составляло не более миллиона человек. Такая скромная цифра была очень удобна, потому что представляла завоевание континента белыми в менее мрачном свете — ведь получалось, что он был практически безлюден. Однако теперь, в результате археологических раскопок и анализа свидетельств, оставленных первыми европейскими гостями в наших краях, оценка предполагаемой численности индейского населения выросла примерно до 20 миллионов. Для обеих Америк сокращение коренного населения за одно-два столетия после прибытия Колумба оценивается сегодня совсем другими цифрами — до 95%. На Гаити от индейского населения, которое в год прибытия Колумба составляло 8 миллионов человек, к 1535 г. не осталось никого. На Фиджи эпидемия кори, занесенной в 1875 г. одним из местных вождей, вернувшимся из Австралии, уничтожила около четверти тогдашнего населения (уже понесшего огромный урон от прошлых эпидемий, начало которым было положено первым визитом европейцев в 1791 г.). Сифилис, гонорея, туберкулез и грипп, прибывшие с капитаном Куком в 1779 г., последовавшая за ними в 1804 г. крупная вспышка брюшного тифа, а также многочисленные «мелкие» эпидемии сократили население Гавайев с примерно полумиллиона человек в 1779 г. до 84 тысяч в 1853 г. — в этот год первая в истории островов эпидемия оспы унесла жизни еще около 10 тысяч человек. Такие примеры можно перечислять почти бесконечно. В конце последнего ледникового периода значительная часть населения мира жила в обществах, подобных существующему поныне новогвинийскому кочевому племени файу, и никакого качественно более сложного социального устройства на планете не существовало. Еще сравнительно недавно, в 1500 г. н. э., меньше 20% площади земной суши было размечено границами и поделено между государствами, которыми управляли чиновники и жизнь в которых регламентировалась законами. В наши дни такое деление распространяется на всю земную сушу за исключением Антарктиды. Очевидно, что победами в столкновениях с более примитивными политическими образованиями государства во многом обязаны двум преимуществам: во-первых, превосходству в вооружении и других технологиях, во-вторых, огромному численному перевесу. Однако государства (и вождества) обладают и двумя другими потенциальными преимуществами. Во-первых, наличие монополии на принятие решений позволяет эффективнее мобилизовать войска и ресурсы. Во-вторых, благодаря институту официальной религии и культивируемому во многих государствах патриотическому энтузиазму государство получает воинов, которые готовы идти на самоубийственный риск. В нас, гражданах современных государств, эта готовность настолько запрограммирована школами, церквями и правительствами, что мы забываем, какой радикальный перелом в истории она знаменует. У каждой страны есть свой лозунг, призывающий граждан принять смерть, если это будет необходимо для блага государства: «За короля и страну» у британцев, «За бога и Испанию» у испанцев и т. д. Чем-то похожим вдохновлялись и ацтекские воины XVI в.: «Нет ничего лучше смерти на войне, ничего лучше смерти во цвете, столь драгоценной для Того, кто дает жизнь [ацтекского божества Уицилопочтли]: ибо вижу ее вдали и мое сердце стремится к ней!» Подобные чувства немыслимы у людей, живущих в общинах и племенах. Ни в одном из рассказов моих новогвинейских знакомых о войнах, в которых они участвовали, не содержалось и намека на племенной патриотизм, в них не фигурировало ни самоубийственных вылазок, ни каких-либо других боевых действий, предпринимаемых с осознанным риском смерти. Их набеги либо начинались с засады, либо устраивались явно превосходящими силами — возможность того, чтобы кто-то погиб за свою деревню, минимизировалась любой ценой. Однако такая установка племен существенно ограничивала их военно-стратегический потенциал по сравнению с обществами государственного типа. Естественно, патриотические и религиозные фанатики являются такими грозными оппонентами не в силу самого факта своей смерти, а в силу готовности пожертвовать частью людей ради уничтожения или подавления своих противников-иноверцев. Воинский фанатизм того рода, о котором мы читаем в хрониках христианских и исламских завоеваний, вероятнее всего не был известен еще 6 тысяч лет назад и впервые появляется с возникновением вождеств и особенно государств. Итак, мы установили три группы удаленных факторов, которые обусловили успех европейского завоевания Америки: более долгое существование в Евразии человеческих популяций, большая эффективность евразийского производства продовольствия, вытекавшая из большего разнообразия евразийских растительных и особенно животных доместикатов, и, наконец, отсутствие столь же серьезных, как в Америке, географических и экологических препятствий на пути внутриконтинентальной культурной и популяционной диффузии. Очевидная разница между историями народов, живущих на разных континентах, возникла не по причине врожденных отличий этих народов, а по причине отличий их среды обитания. Сегодня выражения «Плодородный полумесяц» и «мировой лидер производства продовольствия» в применении к этому региону кажутся абсурдными. Огромные площади бывшего Плодородного полумесяца заняты пустыня Тэги: библиотека, экологический Поющее дерево2011-07-25 20:13:24... скульптур в серии экологического искусства в Ланкашире ... + развернуть текст сохранённая копия Дерево издревле является глубинным символом. Во многих культурах имеются тотемные деревья, их наделяют особым сакральным смыслом. Дерево в искусстве занимает особое место, воплощает род, мудрость, силу традиций, и обращенность в будущее. Поющее дерево это уникальное произведение искусства. Эта необычная скульптура установлена на одном из хребтов Ланкашира, Англия. Скульптура состоит из труб оцинкованной стали, и имеет высоту более трех метров. Закрученная по спирали конструкция из труб ловит ветер, и дерево поет. Тембр звучания дерева достигнут путем уменьшения длины труб к основанию скульптуры. Завершенное в 2006 году поющее дерево является одной из четырех скульптур в серии экологического искусства в Ланкашире. В пении дерева как будто слышатся голоса далеких предков, наверно древних бритов, которые ходили по этим пустошам и холмам. Песнь поющего дерева завораживает.  В принципе поющее дерево можно воспроизвести. Если вы задумаете это сделать, то приобретайте нержавеющие трубы в компании «ЮниСтальПром» и устанавливайте поющее дерево на каком-нибудь холме. В каталоге «ЮниСтальПром» найдутся нержавеющие трубы любого типа из стали любой марки. Поющее дерево из этих труб простоит вечность, и будет петь вашим потомкам.      Тэги: ветряной, дерево, искусство, культпросвет, необычный, поющий, скульптура, слушать, современный, экологический Электрический суперкар Delta E-4 Coupe 20112011-07-18 15:23:36Небольшая компания из Великобритании Delta Motorsports подготовила к производству мощный ... + развернуть текст сохранённая копия Небольшая компания из Великобритании Delta Motorsports подготовила к производству мощный спортивный электрический автомобиль Delta E-4 Coupe. Это очень компактная, экстремально легкая машина, рассчитанная на 4-х пассажиров. Компания производитель ведет разработку модели с 2007 года и, скорее всего, в ближайший год — два покупатели смогут получить эту машину в свое распоряжение. Можно ли отнести Delta [...] Тэги: инновация, суперкар, суперкары, экологический Готовится у выпуску электросуперкар Protoscar Lampo 32011-07-18 14:37:12Швейцарская автокомпания, специализирующаяся на выпуске элекромобилей представила третье поколение ... + развернуть текст сохранённая копия Швейцарская автокомпания, специализирующаяся на выпуске элекромобилей представила третье поколение (или версию, как хотите) спортивного автомобиля Lampo. Предыдущие 2 модели были показаны в 2009 и 2010 годах в Женеве в качестве концептов. Планов на их серийный выпуск у производителя не было. В отличии от Lampo 3, которая намечена к выходу на рынок в следующем [...] Тэги: инновация, суперкар, суперкары, экологический Немцы готовят электрический суперкар e-Wolf Alpha-22011-07-18 13:36:53Его сразу назвали конкурентом, либо аналогом, либо последователем Tesla S, что в общем ... + развернуть текст сохранённая копия Его сразу назвали конкурентом, либо аналогом, либо последователем Tesla S, что в общем неудивительно, поскольку Tesla на сегодня самый узнаваемый экологичный суперкар в мире, работающий на электричестве. Ничего кроме батарей не использует для обеспечения работы двигателя и творение неболльшой германской автокомпании e-Wolf из города Нойенрад, машина с именем Alpha-2 (прежде E-2). Впервые концепт [...] Тэги: инновация, суперкар, суперкары, экологический

Главная / Главные темы / Тэг «экологическое»

|

Категория «Интернет ресурсы»

Взлеты Топ 5

Падения Топ 5

Популярные за сутки

300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |

Загрузка...

| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |