|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера My personal blog./Записи в блоге |

|

My personal blog.

Голосов: 1 Адрес блога: http://abdullin.blogspot.com/ Добавлен: 2010-01-26 23:41:06 блограйдером rusfbm |

|

Первая проверка гипотезы о происхождении иероглифов из лигатур русских рун

2011-08-08 02:31:00 (читать в оригинале)В.А. Чудинов

В предыдущих публикациях я высказал гипотезу о происхождении иероглифов из лигатур русских рун. Попробую произвести первую проверку, так сказать, на живом материале.

Тест на вскидку, или вопрос на засыпку. Любой нетерпеливый читатель, прежде чем продолжать следовать за нашим неспешным повествованием, может воскликнуть: «Неужели нельзя привести хотя бы один яркий пример составления иероглифов из русских рун? Например, можно ли изобразить русскими рунами, руницей, название Китая, а именно Центральное государство?» Замечу, что самые простые вопросы на поверку оказываются самыми сложными, но не в данном случае. И я на него охотно отвечу.

Правда, при этом нужно соблюсти ряд условностей. Первая из них состоит в том, что в русском языке в древности не было слово ЦЕНТР, его заменяло слово СЕРЕДИНА (из которого, кстати сказать, и образовалось слово ЦЕНТР), равно как и не было слова ГОСУДАРСТВО - его заменяло слово ДЕРЖАВА (оставшееся в этом значении во многих славянских языках). А слова СЕРЕДИННАЯ ДЕРЖАВА совсем неплохо смотрятся в графике руницы:

. Но никакого сходства с китайскими иероглифами здесь нет, поскольку не выполнены другие условности.

. Но никакого сходства с китайскими иероглифами здесь нет, поскольку не выполнены другие условности.Второй условностью являются особенности начертания. В древности, как и сейчас, длинные слова подвергались сокращению, например, мы сейчас вместо слов ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ говорим только их первые части, ПРОФКОМ. Вот и в древности от слова СЕРЕДИНА осталось только СЕРЕ. К тому же китайцы, перейдя на письмо кисточкой, решили писать вместо округлых линий угловатые. Естественно, что это сказывается на общем облике знаков. Теперь словосочетание СЕРЕ ДЕРЖАВА будет выглядеть в исполнении угловатыми знаками руницы как

.Здесь угадывается сходство только по части угловатости знаков.

.Здесь угадывается сходство только по части угловатости знаков.Третьей условностью является соединение знаков в лигатуру. Простое соединение - это ликвидация пробела между знаками, что мы имеем в первом слове. Итак, получаем вместо

, уже весьма похожий на китайский иероглиф. Более сложным образом организуется второе слово. Здесь две вертикальных палочки слогового знака ДЕ раздвигаются и между ними помещаются знаки в виде Р и Х, тогда как последний знак ВА пишется как выносной наверху. Получается такая лигатура:

, уже весьма похожий на китайский иероглиф. Более сложным образом организуется второе слово. Здесь две вертикальных палочки слогового знака ДЕ раздвигаются и между ними помещаются знаки в виде Р и Х, тогда как последний знак ВА пишется как выносной наверху. Получается такая лигатура: . А оба знака будут выглядеть, если их сделать примерно одинаковой величины, как

. А оба знака будут выглядеть, если их сделать примерно одинаковой величины, как  .

.А теперь сравним их с реальными китайскими иероглифами, обозначающими Китай. Иероглифы выглядят в более крупном масштабе так:

.

.Заметим, что ничего, кроме удлинения или укорочения уже существующих штрихов или добавления коротеньких ограничительных штрихов по сравнению с лигатурой русских рун тут нет. Однако такое различие не превышает обычной разницы между разными шрифтами в пределах одной и той же письменности.

Так что на вопрос на засыпку я ответил, как мне кажется, наиболее убедительным образом. Но одновременно стало понятно и другое - почему такая простая мысль никому до меня не приходила в голову.

Во-первых, различие между русским и китайским языком крайне велико не только в лексическом, но и грамматическом и особенно, в фонетическом отношении (китайский язык - тоновые и изолирующий, а русский - с разноместным ударением и флектирующий). Поэтому обычно сравнивают языки, но не письменности. А письменности внешне тоже сильно различаются - но обычно о сложных лигатурах русского письма почти никто не знает. Во-вторых, необходимо знать не только современные русские слова, но и более древние, а также способы их сокращения, чтобы знать, что именно писали наши предки. В третьих (а пока этим обладаю только я) - нужно знать руницу и способы соединения ее знаков в лигатуры. А вот это последнее пока академической наукой не осваивается - она пребывает в размышлении.

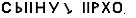

Рис. 1. Моё чтение русской части надписи на лицевой части кулона

Эту вынужденную паузу академической науки я и использую для того, чтобы осуществить более глубокую проверку выдвинутой гипотезы. Сначала я напомню, что я прочитал надпись на кулоне, найденном археологами в Краснояровском городище, расположенном в 5 км к югу от г. Уссурийска, на правом берегу реки Раздольной (АРТ, с. 200). Заново я описывать это чтение не буду, поскольку уже писал о нем (ЧУД). Кто захочет прочитать эти надписи, тому я оставляю их на рисунках 1 и 2. Однако иероглифическую часть я тогда не читал, и сейчас я это сделаю.

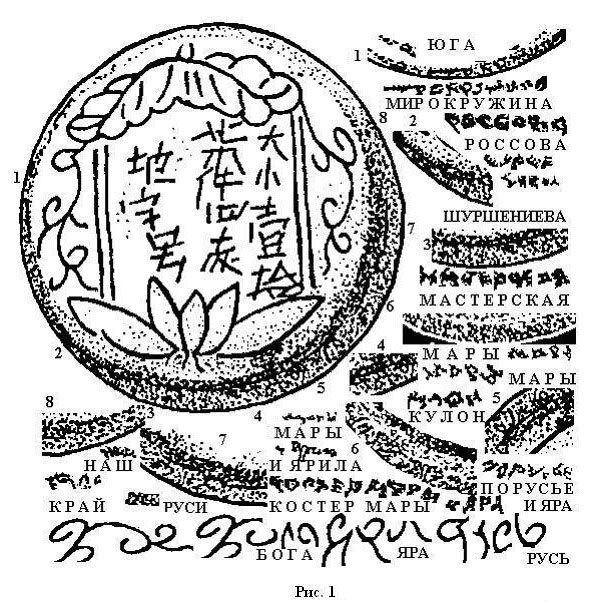

Рис. 2. Моё чтение русской части надписи на оборотной стороне кулона

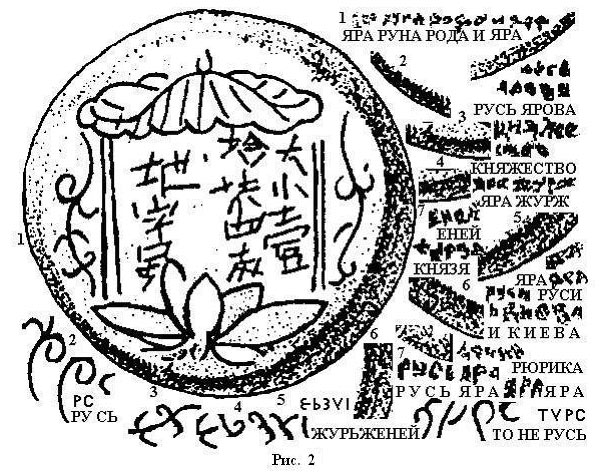

Чтение иероглифической части надписи. Чжурчжени не были китайцами и, следовательно, их надписи, похожие на китайские иероглифы, вовсе не должны были читаться по-китайски. Выше, на 29 других примерах я показал, что надписи чжурчженей - это лигатуры русских рун. Теперь мне представился редкий случай - прочитать 30-ю надпись чжурчженей, что я охотно и делаю.

Я предполагаю, что общее направление письма и чтения у чжурчженей совпадало с таковыми у китайского письма, то есть чтение в пределах столбца шло сверху вниз, а сами столбцы читались справа налево. Именно в таком порядке я и сделал прорись надписей на двух сторонах «гирьки». При этом на верхней строке я разместил знаки лицевой части гирьки, а на второй строке сверху - знаки на оборотной стороне, которые повторили знаки лицевой стороны (иногда с пропусками), но более небрежно. Поэтому я в основном читаю знаки верхней строки.

На третьей строке сверху я показываю силлабографы руницы или буквы протокириллицы, вычлененные из лигатур (последние имеют вид иероглифов). Их нумерация соответствует нумерации знаков надписи, которая состоит из 12 «иероглифов».

Рис. 3. Моё чтение иероглифической надписи на обеих сторонах кулона

Первый «иероглиф» представляет собой лигатуру из двух знаков руницы. Первый знак руницы можно прочитать и ЗА, и ЖА, и даже ЖУ, но я выбираю ЗА. Второй знак, бесспорно, И. Второй «иероглиф» может быть прочитан как СИ или СЯ, тогда как третий - как НИ. Наиболее вероятное слово из этих 4 знаков руницы - ЗАЙСЯНИ, то есть ЗАЙСАНЕ, жители ЗАЙСАНА. Озеро Зайсан известно, оно находится примерно в 300 км к юго-востоку от Семипалатинска в Казахстане.

Четвертый «иероглиф» имеет два разных написания вверху, причем в верхней строке он разорван, тогда как в нижней представлен в целостном виде. Из него я вычленяю 4 составляющих его знака (сверху вниз), к которым присоединяю еще два знака из пятого «иероглифа» (левый и нижний), что даёт чтение ВЪ ТЪРУДНИКЪ, то есть, В ТРУДНЫХ. В пятом «иероглифе» можно вычленить еще один верхний и три нижних знака, которые я читаю МИРОВИКЪ, то есть, МИРОВЫХ.

Шестой «иероглиф» дает только две буквы протокириллицы, У и С, тогда как в седьмом можно вычленить знак вверху слева - ЛО, уголок еще левее, ВИ, букву в полтора размера - Я, правее от нее - букву Х. Все они образуют слово УСЛОВИЯХ.

Седьмой «иероглиф» на этом не заканчивает, в его нижней части можно вычленить еще левую нижнюю часть ВЬ, правую верхнюю - ЛА, центральную СУ, и правую нижнюю - ТИ. Все вмести они образуют слово ВЬЛАСУТИ - ВЛАСТИ.

Восьмой «иероглиф» начинается вертикальной палочкой И, тогда строчкой ниже эта палочка стоит не слева, а в центре знака; я выбираю это второе положение, и потому сначала читаю квадратик ВЪ, а потом галочку ВО, наконец, палочку Й, завершая верхней частью иероглифа 9, знаком НИ. Получаются слова ВЪ ВОЙНИ, то есть, В ВОЙНЕ. Вероятно, чуть позже мы прочитаем имя врага.

Девятый «иероглиф» в своей нижней части разлагается на 4 знака, ПЪ, РО, ТИ и ВЪ, что образует слово ПЪРОТИВЪ, то есть ПРОТИВ. В десятом «иероглифе» выделяется левая верхняя часть НИ, за которой следует правая часть, в верхней строчке текста читаемая СЪ, в нижней - ЗЬ, и я выбираю нижний вариант. Затем я читаю по верхней строчке слог КИ и букву Х, что вместе образует слово НИЗЬКИХ, то есть, НИЗКИХ.

Деление одиннадцатого иероглифа на части далось мне нелегко, но всё-таки я разделил его на пять частей и прочитал И ГА ДЬ КИ Х, следовательно, И ГАДЬКИХ, то есть И ГАДКИХ. Двенадцатый иероглиф было разделить чуть проще, тут уже подсказывало само слово, которое можно было угадать, ВЪРАЖИНЬ, то есть ВРАЖИН.

Теперь можно синтезировать весь текст в орфографии его написания: ЗАЙСЯНИ ВЪ ТРУДНИКЪ МИРОВИКЪ УСЛОВИЯХ ВЬЛАСУТИ ВЪ ВОЙНИ ПЪРОТИВЬ НИЗЬКИХ И ГАДЬКИХ ВЪРАЖИНЬ. Или в современной орфографии: ЗАЙСАНЕ В ТРУДНЫХ МИРОВЫХ УСЛОВИЯХ ВЛАСТИ В ВОЙНЕ ПРОТИВ НИЗКИХ И ГАДКИХ ВРАГОВ. Всего - 13 слов.

Таким образом, оказалось возможным прочитать и «иероглифическую» надпись чжурчженей, совершенно не зная их языка, поскольку надпись сделана по-русски.

Обсуждение. Прежде всего, хотелось бы уточнить само название данного народа. Это название состоит из двух частей - собственно имени ЧЖУР и китайского слова ЖЕНЬ или ДЖЕНЬ - человек. Иными словами, чжурчжень - это ЧЖУРСКИЙ ЧЕЛОВЕК. Но многие исследователи полагают, что это - племена тунгусского происхождения, возможно - тюрки. А на тюркских языках слово «человек» звучит как МАН. Следовательно, по-тюркски то же самое название будет звучать как МАН ЧЖУР, то есть, МАНЬЧЖУР. Иными словами, средневековые чжурчжени позже стали маньчжурами. Таков нехитрый этимологический анализ данного слова.

Это вполне согласуется с данными науки. Например, археологический словарь в интернете даёт такую справку: «Чжурчжени - племена тунгусского происхождения, заселяли восточную часть современного Дунбэя (Маньчжурии). До X в. были независимыми, имели связи с Китаем, посылая иногда туда своих послов. В X - XI вв. находились в зависимости от киданьского государства Ляо и часть из них была переселена в р-н современного Ляоляна. В результате появляется деление на "покоренных чжурчженей" и "диких чжурчженей". В конце XI в. произошло объединение племен во главе с наследственным старейшиной Агудой. В 1113 г. он поднял восстание против киданей. В результате чжурчжени создали свое независимое государство Цзинь (1115-1234 гг.), уничтоженное монгольскими завоевателями».

То, что прочитано на кулоне, показывает, что данное племя себя называло не тунгусами, а ЗАЙСЯНЕ, то есть, они стартовали не с реки Тунгуски, а из много более западного региона в районе озера Зайсан.

Интересны и такие сведения из их истории: «Ранние чжурчжени проживали на территории Маньчжурии, Приморья и Северной Кореи. Вместе с бохайцами Позднего Бохая и Динъаня вели борьбу против киданей. Особенно яростно с киданями боролся союз племен называемый «30 родов». Этот союз успешно воевал и с корейцами. Но в 991 г. кидани сломили «30 родов».Это означает, что письменность чжурчженей может иметь нечто общее с ранним корейским письмом.

Теперь о письменности. В интернете я нашел такие сведения: «В чжурчженьской империи население говорило на разных языках, а писало лишь на нескольких. Многие племена говорили на своих языках или диалектах. В ранний период языками межплеменного общения были китайский или киданьский. В Золотой империи покорённые народы общались в основном на китайском языке, хотя государственным языком был чжурчженьский. Чжурчженьский язык в настоящее время является мёртвым , на нём никто не говорит. Старочжурчженьский язык (X-XIII вв.) изучен плохо, среднечжурчженьский (XIV-XVI вв.) не намного лучше. Словарь чжурчженьского языка, составленный самими чжурчжэнями, погиб Определённое родство имеется между чжурчженьским и маньчжурским языками. Цзяньчжоуский диалект среднечжурчженьского языка лёг в основу маньчжурского языка.

Появление государственного языка потребовало введения письменности. Сначала чжурчжени использовали киданьское письмо, но в 1119 г. Ваньянь Сиинь создал чжурчженьскую письменность, которая позднее получила название «большое письмо», так как включало около трёх тысяч знаков. В 1138 г. было создано «малое письмо», обходившееся несколькими сотнями знаков. К концу XII в. малое письмо вытеснило большое. Чжурчженьское письмо является нерасшифрованным, хотя учёным известно около 700 знаков из обоих писем».

Только что я продемонстрировал, каким образом понимается это письмо, то есть дешифровал его. Сразу замечу, что из его русского чтения вовсе не следует, будто бы чжурчжени говорили по-русски. Они говорили на своём языке. Но особенность иероглифики состоит в том, что она может быть прочитана на любом языке, сохраняя один и тот же смысл. Скажем, когда японцы заимствовали китайское письмо, они стали читать его по-своему. Например, иероглиф со значением «середина, центр» по-китайски читается ЧЖУН, тогда как по-японски - НАКА. Кореец прочитает этот иероглиф по-корейски, вьетнамец - по-вьетнамски. Но смысл останется тем же. А я прочитал иероглифы чжурчженей по-русски, узнав их СМЫСЛ, но не ФОНЕТИЧЕСКИЙ ОБЛИК, который в каждом языке будет своим.

Продолжу цитирование. «Создание чжурчжэньской письменности - важное событие в жизни и культуре. Оно продемонстрировало зрелость чжурчжэньской культуры, позволило превратить чжурчжэньский язык в государственный язык империи, создать оригинальную литературу и систему образов. Чжурчжэньская письменность сохранилась плохо, в основном это различные каменные стелы, печатные и рукописные работы. Рукописных книг сохранилось очень мало, но в печатных книгах имеется немало ссылок на них. Активно использовался чжурчжэнями и китайский язык, произведений на котором сохранилось не мало.

Имеющийся материал позволяет говорить о самобытности этого языка. В XII-XIII веках язык достиг довольно высокого развития. После разгрома Золотой империи язык пришёл в упадок, но не исчез. Некоторые слова были заимствованы другими народами, в том числе монголами, через которых попали в русский язык. Это такие слова как «шаман», «узда», «удила», «ура». Чжурчжэньский боевой клич «ура!» означает зад. Как только противник разворачивался и начинал бежать с поля боя, передние воины кричали «ура!», давая остальным понять, что враг обернулся задом и его надо преследовать».Замечу, что все приведённые выше слова принято считать тюркскими.

Заключение. Как видим, первые проверки показали, что с точки зрения русских рун (руницы и протокириллицы) вполне можно читать иероглифы Китая и Манчжурии.

Литература

АРТ: Артемьева Н.Г. Исследование городищ в Приморском крае // Археологические открытия 200 года. М., «Наука», 2001, 328 с.; с. 200-202

ЧУД: Чудинов В.А. Чжурчжени - этнос на окраине средневековой Руси. Сайт www.chudinov.ru

chudinov.ru

Вселенная русской письменности до Кирилла

2011-08-08 02:19:00 (читать в оригинале)Предисловие к книге В.А.Чудинова “Вселенная русской письменности до Кирилла”.

Настоящий сборник из примерно 70 малоизвестных или новых статей отечественных и зарубежных авторов представляет собой попытку ретроспективной демонстрации направлений исследования древнерусской письменности от середины ХХ века до сего дня. Сборник состоит из четырех частей. В первой показано, что ряд ученых не согласился с господствующей в науке точкой зрения о том, что Русь обрела письменность только в виде кириллицы, пришедшей из Византии. Эти исследователи (Д.И. Прозоровский, Е.М. Эпштейн, А.Л. Монгайт, П.Я. Черных, Е. Георгиев, А.Д. Маневский, В.А. Истрин) предположили и привели соответствующие доказательства того, что письменность на Руси существовала, по крайней мере, за пару веков до принятия кириллицы, и это было чисто русское письмо. В связи с этим возникла проблема понимания того, что за самобытное письмо возникло у русских. Замечу, что на эти статьи до сих пор иногда ссылаются те исследователи, которые стремятся найти древние источники русской письменности, однако полный набор этих статей им был неизвестен. Поэтому я решил показать, что таких статей в свое время существовало не так уж и мало. Данные статьи были написаны, в основном, после победы русских во Второй мировой войне, и их патриотическая направленность не только не вызывала сомнений, но и пользовалась поддержкой во всех слоях русского научного сообщества. К сожалению, позже ситуация благожелательности к поискам древних корней русской письменности круто изменилась. Особенно хотелось бы обратить внимание на совершенно забытую статью Д.И. Прозоровского, открывающую сборник. С редкой прозорливостью (в полном соответствии с фамилией!) он отмечает и сакральный характер руницы, и высказывает предположение об очень большой древности русской письменности.

Поискам «загадочных знаков» русского докирилловского письма посвящена вторая часть сборника. Так, болгарский академик Иван Гошев под «негреческими» буквами кириллицы имел в виду славянские по происхождению знаки протокириллицы. Но ему казалось, что протокириллицей являлись, прежде всего, буквы глаголицы. Гипотеза вызвала суровое осуждение со стороны академических кругов Болгарии и СССР, что можно видеть по помещенному в сборнике фрагменту совместной книги А. Медынцевой и К. Попконстантинова. Еще более суровой критике подверглись предположения молодого научного сотрудника Института археологии АН СССР Н.В. Энговатова, который заметил необычные начертания букв на ранних киевских монетах. Приводятся мнения различных исследователей о перспективности направления деятельности этого ученого (В.А. Истрина, Г.С. Гриневича, В.Л. Янина и Б.А. Рыбакова). Зато весьма благожелательно было встречено открытие так называемой Софийской азбуки, очень небольшой по буквенному составу и потому малопригодной для передачи многозвучных славянских текстов киевским археологом С.А. Высоцким. В моих комментариях показаны социальные причины столь разных оценок полученных эпиграфических результатов.

Весьма большое место отводится рассмотрению письменности «Велесовой книги». Приводится первая критическая статья Л.П. Жуковской, ей возражают статьи А.И. Асова, Стефана Ляшевского и моя. Знаки, похожие на использованные в «Велесовой книге», были найдены также в надписи на сакской чаше И.С. Кузнецовым, чья статья с его разрешения также приводится в сборнике. Кроме того, похожие, но несколько иные буквы содержит так называемая «протоболгарская азбука», как можно видеть из статьи Пенчо Новакова, приводящей пример этой азбуки. Ее обнаружил Петр Добрев. Таким образом, делается вывод о существовании не одной, а многих протокирилловских азбук. Раздел завершается статьей о протокириллице среднего палеолита, написанной мной для данного сборника.

В третьей части рассматриваются попытки чтения слоговых письменностей, в том числе и русских, как особого рода буквенных. Раздел открывается примерами Х.М. Френа и А.А. Формозова, указывающими на существование нового типа письма, и продолжается исследованиями украинского эпиграфиста Н.З. Суслопарова; затем приводятся примеры существования письма культуры Винча и попытки создания винчанского алфавита, предпринятые сербским эпиграфистом Радивое Пешичем. Довольно любопытные примеры приведены также из статьи македонского исследователя Тома Босевского, а также из книги Ю.Ф. Марченко. Из данного раздела ясно, что руница открывалась разными исследователями неоднократно, но, в силу отсутствия общего печатного руководства по данной проблеме, каждый из них считал, что столкнулся с чем-то абсолютно новым, доселе никому неизвестным. Именно поэтому данное письмо могло считаться и древним македонским, и древним корейским.

Если в первой и второй частях сборника выстраивается непрерывная линия все возрастающих по конкретизации статей, которые указывают на завершение открытия протокирилловской письменности (которая, как выяснилось, существовала во многих различных вариантах), то в третьей и четвертой частях читатель видит постепенное выхолащивание содержания исследований. Так, Н.З. Суслопаров показывает чтение каждого знака трипольских надписей, но затем путем странных манипуляций подгоняет явно бессмысленные прочитанные им слова под вполне осмысленные слова латинского, греческого и литовского языков. Р. Пешич уже отказывается от чтения конкретных знаков, но предлагает азбуку. Правда, ее применение читателем приводит к вычитыванию бессмыслицы.

В этом можно было бы заподозрить отсутствие компетенции исследователей, однако в точности таким же путем идут в наши дни и многие профессионалы: они генерируют тем или иным способом квазитексты, с которыми и предпочитают работать. Так, например, сбил с правильного пути на анализ квазитекстов всю классическую этрускологию Массимо Паллоттино, который вместо подлинных этрусских текстов предложил их латинскую транслитерацию. Он не замечал (и потому не разлагал) лигатур, не видел разорванных начертаний (и потому не соединял), не предполагал нарочитой перестановки соседних букв (и потому не ставил их в нужном порядке), путал чтение некоторых похожих букв и, наконец, в ряде случаев произвольно разбивал текст на слова. Аналогичный подход мы наблюдаем и в ряде чтений некоторых отечественных профессиональных рунологов, когда они пытаются прочитать русские тексты, написанные руницей, как скандинавские руны. Таким образом, в эпиграфике последних десятилетий наступает период, весьма похожий на эпоху модернизма в искусстве, когда выхолащивается содержание и изучается пустая форма.

В четвертой части приводится материал по происхождению письменности Южной Европы, в частности, по тому, откуда могло произойти появление протогреческого и протолатинского письма. В частности, обсуждаются проблемы и некоторых других видов славянского письма, например, ретского, венетского, скифского, антского. Приводятся мои статьи, где впервые прочитаны скифские и антские тексты, написанные буквенным письмом, отчасти руницей.

Особый интерес представляет предпринятая мною попытка прочтения так называемого «иероглифического письма критских печатей». Оказалось, что данный вид письменности представлял собой не что иное, как стилизованные под изображения предметов лигатуры руницы. Позже из этого источника вышло более абстрактное линейное письмо А, не прочитанное до сих пор. Полагаю, однако, что по мере дальнейшего чтения данной «иероглифической» письменности и составления полного силлабария критских знаков можно будет перейти и к анализу критского линейного письма А. Во всяком случае, штурм семейства письменных знаков Эгеиды продолжается.

Хотя деятельность святых Кирилла и Мефодия в данной книге не рассматривается, приведенный в ней материал позволяет утверждать совершенно однозначно, что протокириллица, или руны Рода существовали до Кирилла, причем за сотни и тысячи лет. Поэтому, как я и предполагал ранее, его заслуга состояла не в изобретении нового вида письма (его небольшие добавления в славянскую азбуку были в начале ХХ века изъяты в результате реформы орфографии), но в том, что равноапостольные славянские святые Кирилл и Мефодий освятили и канонизировали руны Рода, приспособив их для христианского богослужения. И после них уже в виде кириллицы руны Рода обрели новую жизнь, став проповедниками не только христианского учения, но и всей светской науки ряда славянских стран.

Сборник обладает такой структурой: сначала я даю статью какого-то автора, обозначая в круглых скобках цифрами его сноски, а цифрами в верхнем регистре – номер моего комментария. Далее следует список литературы, данный автором данной статьи, далее – мой комментарий и иногда – моя статья по поводу написанного или стоящая с этим написанным в менее тесной связи.

Полагаю, что сборник содержит интересный материал для всех лиц, интересующихся историей русской и славянской письменности. Он позволяет взглянуть на историю не только русской и славянской, но и всей мировой культуры совершенно в новом свете.

Заключение

Рассмотрев статьи многих русских и советских исследователей о том, что до святых Кирилла и Мефодия на Руси существовало какое-то самобытное русское письмо, проанализировав попытки обнаружения протокириллицы и новейшие достижения в этой области, приняв во внимание те тексты руницы, которые многие исследователи считали за самобытное древнее письмо данной местности, и показав, что письмо Южной Европы представляло саобой просто варианты руницы и протокириллицы, хотелось бы остановиться на нескольких важных моментах, которые вытекают из этих статей.Прежде всего, отвечая на упреки некоторых моих оппонентов в том, что я конструирую новую научную мифологию, я демонстрирую то, что предположения о существовании самобытного русского письма до Кирилла возникли не в моей голове, а, по меньшей мере, за век до моего рождения. И существовали они у многих исследователей. Так что все последующие статьи, в том числе и моя исследовательская деятельность, вытекают из источника, представляющего собой мнение передовой российской научной общественности. Иными словами, мои разработки продиктованы были не «оригинальным поворотом моей мысли» и не «патриотическими домыслами», а развитием русской лингвистической и филологической мысли XIX-XX веков.

Большинство исследователей, стремившихся найти докирилловское письмо, полагали, что это будет письменность буквенная. На ее роль выдвигались различные либо экзотические, либо деформированные виды письма, однако никому из них не приходило в голову, что докирилловская письменность выглядит точно так же, как и кирилловская, то есть, что протокириллица за исключением нескольких греческих знаков полностью повторяет кириллицу. Я и сам долгое время не мог понять, каким образом Кирилл смог создать столь совершенное письмо за каких-то несколько месяцев. Потом долго путался в своих ранних статьях, называя протокириллицу «кириллицей до Кирилла», что весьма трудно воспринималось читателями. Лишь в 2005 году, обнаружив названия как руницы, так и протокириллицы в древних надписях (руница называлась «рунами Макоши», а протокириллица – «рунами Рода»), я понял, что руны Рода, или протокириллица существовали за сотни, тысячи и десятки тысяч лет до святых Кирилла и Мефодия. Более того, выяснилось, что в первом тысячелетии н.э. одновременно с кириллицей существовало и несколько локальных вариантов – в Болгарии (алфавит, обнаруженный Петром Добревым), Сербии (сербская азбука 7-го века), России (письмо «книги Велеса») и т.д. Существовали также и смешанные, рунично-протокирилловские виды письма (надпись на церкви св. Петки в Сербии).

Однако по мере дальнейшего исследования выяснилось, что протокириллица существовала не только в верхнем палеолите Евразии, но даже в среднем палеолите Северной Америки, что существенно расширило как ареал бытования, так и период нахождения во времени рун Рода. А прочитанные мной надписи не оставляют сомнения в том, что эта протокириллица в древности, как и в наши дни, использовалась для написания текстов на русском языке. Иными словами, культура Руси (а наряду с языком надписей, на многих из них обозначено и место; например, на проанализированной мной фигурке из Нампы место называлось Слепова Русь) прослеживается даже в среднем палеолите и на Американском континенте.

Таким образом, до моих исследований на протокириллицу как особый вид письменности до меня никто не обращал внимания. Более того, отечественные филологи даже передвинули время возникновения кириллицы на более близкое к нам время, выдвинув в качестве ее авторов учеников Кирилла; самому же Кириллу они приписали роль автора глаголицы. Это совершенно нелепое утверждение основано на двух весьма зыбких постулатах: 1) Кирилл и Мефодий были творцами славянской письменности (за что церковь их не только канонизировала, но и посчитала равноапостольными святыми) и 2) глаголица явно древнее известной нам кириллицы.

Первое положение на самом деле весьма похоже, но чуть иное: святые Кирилл и Мефодий были творцами славянской сакральной (христанско-сакральной) письменности. Иными словами, они новую славянскую письменность не изобретали, но дали уже существующим рунам Рода новое, христианское звучание. Это произошло за счет трех изменений: 1) к рунам Рода было добавлено нескольк греческих букв (типа КСИ, ПСИ, ОМЕГИ, ИЖИЦЫ, ТЕТЫ, ЙОТА и т.д.), 2) внешний вид русских текстов был стилизован под греческую письменность (шрифт стал округленным, получил ударения, придыхания и выносные буквы, а также тильды; появились написания ОУ вместо У, лигатура по вертикали букв ОМЕГА и Т и т.д.), 3) в русский алфавит была введена цифирь, полностью соответствующая греческой. Эти особенности я выяснил еще в своей книге «Загадки славянской письменности» 2002 года.

Второе положение я тоже поддерживаю, но под кириллицей понимаю только письмо Кирилла. Глаголица как южнославянское письмо возникла, скорее всего, где-то в Словении и вполне могла быть плодом деятельности святого Иеронима Стридонского. Так что этот вид письма лет на 500 старше кириллицы. Но, разумеется, он не старше протокириллицы, рун Рода.

С моей точки зрения, солунские братья Кирилл и Мефодий явились исполнителями задуманного в Ватикане и Константинополе культурного похода против Руси, состоявшего в создании нового языка и нового алфавита, которые можно было бы положить в основу христианской славянской культуры. Такой язык был создан на основе болгарского диалекта русского языка, который сначала стал называться из-за участия в нем церкви церковнославянским языком, а затем, по прошествии времени, старославянским. Это был искусственный общеславянский язык, весьма продуманный и совершенный, поскольку за его создание брались отличные филологи, Кирилл и Мефодий. Они же создали и несколько отличный от протокириллицы новый алфавит – кириллицу. Однако создать новую столицу этой новой культуры не получилось: быстро сошел с исторической арены князь Ростислав из Блатно, не долго длилось пребывание братьев в Болгарии и Македонии. Задуманного Ватиканом противопоставления русской и церковнославянской культур не получилось, все славяне обогатили свои языки за счет церковнославянского, образовав из него мощный слой торжественной лексики. Вопреки замыслу, церковнославянский язык не разобщил, а объединил славянские народы. И хотя церковнославянский язык, будучи талантливым изобретением, не сохранился ни в одной славянской стране (ни для одной из стран он не был родным), перейдя сразу после рождения в число мертвых, он способствовал гораздо более тонкой передаче различных оттенков мысли, чем существовавший до той поры русский язык, которым в это время занимался мало кто из филологов. Поэтому его усвоение русским языком расширило лексическое и грамматическое богатство последнего. Следовательно, деятельность Кирилла и Мефодия оказалась весьма полезной для русской и славянской культуры.

Но не исключено, что от культурного влияния Руси стремились избавиться и некоторые южнославянские народы, пытавшиеся создать на основе протокириллицы свои собственные алфавиты. Как мы видели, такие попытки были, однако во времени они оказались непродолжительными. Еще одним направлением явилось создание кирилловской транслитерации руницы – письма Велесовой книги. Таким образом, можно говорить о том, что в средние века существовало целое семейство буквенных алфавитов славян на основе протокириллицы, куда, в частности, входит и кириллица. Этим данное исследование существенно продвигается вперед в понимании последнего тысячелетия бытования протокириллицы.

В третьем разделе я демонстрирую читателям существование руницы не только на территории Руси, причем в различное историческое время, но и на территории Украины и Молдавии в эпоху бронзы (трипольская культура), Сербии в неолите (культура Винча) и мезолите (культура Лепенского Вира), во Франции в период верхнего палеолита (пещера Мадлен), и в Северной Америке в период среднего палеолита. Таким образом, охвачены значительные пространства территории и большие промежутки времени бытования этого вида русского письма. Здесь же показаны и первые публикации по поводу обнаружения этого нового для эпиграфики вида общеславянской письменности.

При этом можно наблюдать два вида отношения научной общественности к публикациям исследователей. Если исследователи показывали сами надписи, но не связыали их с каким-то особенным видом письма или, тем более, с новым и неизвестным, а относили его к любому известному типа синайского, арамейского или какого-то еще, их публикации не привлекали к себе никакого внимания. В некоторых случаях они даже могли назвать данную письменность по ее месту, например, «протобалканское письмо», однако, пока эта разновидность графики не связывалась с определенным этносом, с ними соглашались, хотя данные результаты потом никак не отражадлись в общих концепциях развития культуры. Однако если подобные исследователи (например, Радивое Пешич) связывали письмо, даже с невыявленным значением его знаков, со славянским этносом, они сразу же вычеркивались из числа ученых. То же самое произошло (хотя я не стал обращать внимание в данном сборнике) с первооткрывателем трипольской культуры Викентием Хвойкой, которого последующие археологи тоже стали называть «дилетантом», поскольку он продемонстрировал образцы этого древнего русского письма.

В заключительном, четвертом разделе, я показываю, как руница и протокириллица дали старт новым разновидностям славянского письма, в первую очередь греческого и италийского. Для понимания истории возникновения греческого письма особую роль играет обнаруженное мною и впервые введенное в научный оборот в данном сборнике скифское письмо, которое оказалось частично руницей, а частично модифицированной кириллицей. Тем самым я стараюсь разрушить два стереотипа: что скифы были народом иранского присхождения (и, следовательно, говорили на одном из иранских диалектов), и что греки заимствовали свое письмо от финикийцев – от последних, вероятно, можно допустить заимствование не самих букв, но их названий. Что же касается протоиталийских письмен, то они, видимо, были принесены в Северную Италию этрусками. Могу лишь заметить, что данные исследования только начинаются, и многие промежуточные этапы должны найти свое подтверждение в последующих работах.

Новым является и понимание мною так называемого «иероглифического» письма критских печатей как своеобразной руницы. Не сами знаки руницы, но их лигатуры были объединены так, что они стали походить на некоторые предметы, что дало повод ученым зачислить их в разряд иероглифов. Однако по ряду особенностей иероглифами они не являются. Не исключено, однако, что мы еще весьма поверхностно знаем происхождение, например, египетских иероглифов, которые со временм можно будет также разложить на отдельные знаки русской руницы. Но подобное исследование тоже еще впереди.

Таким образом, я постарался показать читателям реальные достижения мировой эпиграфической мысли, обсуждающей развитие письменности как в очень далекой истории (каменном веке), так и в античности. Несмотря на некоторые взаимные претензии, основанные на отставании академической науки от интересных разработок «дилетантов» и «неэкспертов» (в силу ее основной догмы о невозможности существования полноценного письма в каменном веке) и на отставание многих самодеятельных эпиграфистов от требований науки к качеству дешифровки, тем не менее, в последнее время произошли определенные подвижки. Так, письменность Винчи уже становится предметов научных обсуждений, ее существование уже не вызывает сомнений, хотя предложенные мною чтения все еще кажутся «забеганием вперед» и потому «мнением неэксперта». Полагаю, что по мере изменения представлений о роли и месте письменности в древнем обществе у современной академической науки получат признание и другие утверждения энтузиастов.

Так, очень медленно, шаг за шагом, в науку входит представление о том, что когда-то в глубокой древности на всем Евразийском континенте и даже в Северной Америке существовали единая письменность и единый язык – русские.

Москва, декабрь 2006 года

kolohost.ru

Чудинов В.А. (сост.) Вселенная Русской письменности до Кирилла

Чжурчжени - этнос на окраине средневековой Руси

2011-08-08 01:49:00 (читать в оригинале)В.А. Чудинов

Поводом для данного исследования послужило существование на Дальнем Востоке музея, отражающего существование там в Средние века государства чжурчженей, на основании чего китайцы-экскурсанты делают вывод о том, что когда-то эти земли принадлежали Китаю. А, следовательно, их когда-то придется вернуть Китаю назад.

Рис. 1. Мое чтение надписей на лицевой поверхности «гирьки»

Вообще говоря, русские памятники древности во многих местах позднее переоткрывались многими народами. Так, например, Стоунхендж в Великобритании был создан русскими в III тысячелетии до н.э. Однако русские оттуда ушли, место заняли иберы, а в начале первого тысячелетия до н.э. туда пришли кельты. И сейчас данный памятник считается кельтским. На Кольском полуострове русские монументы из горизонтальных плит (сейды) стали позже почитаться местным населением, саамами, лопарями и вепсами, и ныне русские ученые считают их соответственно памятниками данных народов. Вполне возможно, что нечто подобное произошло и на Дальнем Востоке, где на исконно русские земли пришли чжурчжени, которые и придумали свои объяснения русским артефактам разного рода. Однако прежде чем выносить какие-либо суждения по рассматриваемой проблеме, хотелось бы определиться, где и когда существовали на Дальнем Востоке чжурчжени.

К какому периоду относится государство чжурчженей. В обычных учебниках встретить упоминание данного государства почти невозможно. Однако археологическая литература о нем упоминает и даже дает образцы находок. Я имею в виду статью Н.Г. Артемьевой «Исследование городищ в Приморском крае» (АРТ, с. 200-202). Вот что она пишет: «Археологический отряд ИИАЭ народов Дельнего Востока ДВО РАН продолжил исследование Краснояровского, Шайгинского и Южно-Уссурийского городищ, датируемых XII-XIII веками - временем существования чжурчженьской империи Цинь (1115-1234 гг.). Краснояровское городище расположено в 5 км к югу от г. Уссурийска, на правом берегу реки Раздольной» (АРТ, с. 200). Таким образом, дается и время существования государства чжурчженей (с точностью до года), и локализация археологических находок.

О находках мы читаем на следующей странице: «Собран интересный вещевой материал. В первую очередь это эпиграфические находки - эталонные гири (рис. 25), которые еще раз подтверждают верхнюю границу существования памятника - XIII век - время образования на территории Приморья чжурчженьского государства Восточное Ся (1215-1234)» (АРТ, с. 201, рис. 25). - Что мне нравится в творчестве археологов - это отсутствие сомнений по поводу атрибуции любых найденных предметов. В данном случае Н.Г. Артемьева не только абсолютно точно знает, что перед ней находится гиря (хотя ни по форме, ни по декору данный предмет на гири совершенно не похож), но и что гиря - эталонная (видимо, ей удалось побывать в метрологическом центре государства Восточное Ся и сравнить данный предмет с хранящимися там эталонами). - Да здравствует отечественная археология!

У меня, правда, дела обстоят много хуже, поскольку я вижу не только китайские иероглифы (кстати сказать, не прочитанные археологом, хотя археолог должен был бы показать данные надписи синологам), но и массу чисто русских надписей, выполненных как протокириллицей, так и руницей. Наиболее богата надписями нижняя кромка, где можно прочитать много интересного.

Фрагменты я нумерую с первого по восьмой. На первом фрагменте читаются слова: ЮГА МИР ОКРУЖИНА, а на втором - РОССОВА ШУРШЕНИЕВА. Это можно понять как: ЮЖНЫЙ ОКРУГ МИРА: РУССКИЙ ЧЖУРЧЖЕНИЕВ. Иными словами, перед нами русская территория, занимаемая в XII-XIII веках дружественным народом, чжурчженями, которых русские называли ШУРШЕНЯМИ. От этого, однако, статус данной территории как русской, не менялся.

На третьем и четвертом фрагментах я читаю надписи в прямом и обращенном цвете МАСТЕРСКАЯ МАРЫ. Из этого следует несколько важных выводов: во-первых, предмет является русским по изготовлению. Во-вторых, он имеет отношение к ритуалу погребения, а вовсе не к торговле и потому никак не может быть разновидностью гирь, тем более, эталонных. В-третьих, чжурчжени хоронились по русских канонам, иначе услуги мастерской Мары им вряд ли бы понадобились.

На пятом фрагменте можно прочитать слово КУЛОН, что и является подлинной атрибуцией данного предмета. Слово КУЛОН является чисто русским, от корня КУЛ (круглый) и увеличительного суффикса -ОН. Иными словами, КУЛОН - это «большой кругляш». Так что я еще раз поздравляю Н.Г. Артемьеву с тем, что она приняла кулон за «эталонную гирю»; и поскольку я давно привык к мифологии от лица РАН, меня подобная мифическая атрибуция совершенно не удивляет.

На шестом фрагменте в прямом и обращенном цвете можно прочитать слова ПОРУСЬЕ МАРЫ И ЯРИЛА. Тут интересно каждое слово. Под ПОРУСЬЕМ вообще понималась окраина Руси, куда заселялись другие народы. Сначала я понимал под ПОРУСЬЕМ только территорию Пруссии, окружавшую Вагрию как собственно Русь (позже эта Русь стала Микулиным Бором, а еще позже - Мекленбургом в составе Германии, тогда как ближняя Пруссия была занята балтскими племенами). Затем я выяснил, что и на территории Северной Италии находилось свое ПОРУСЬЕ, имя которого стало произноситься сначала как Перузия, а потом - как Перуджи. Здесь под Русью имелась в виду Этрурия, состоявшая преимущественно из русских. Теперь нашему изумленному взору открывается третье Порусье, дальневосточное, где Русь была окружена, в частности, чжурчженями.

Вся южная Евразия, от Средиземного моря до Дальнего Востока называлась Русью Яра. Однако Китай понимался как «мир Мары». Поэтому порубежье Руси и Китая совершенно правильно названо тут ПОРУСЬЕМ МАРЫ И ЯРИЛА.

На седьмом фрагменте я читаю слова КОСТЕР МАРЫ, а на восьмом - НАШ КРАЙ РУСИ. Из этого следует, что кулон был предназначен для трупосожжения, а не трупоположения, как это было принято именно на Руси; кроме того, тут четко написано, что данное Порусье является просто одним из краев Руси. Что и требовалось доказать.

Помимо кромки, надписями являются и орнаменты справа и слева, которые я читаю БОГА ЯРА РУСЬ. И она тоже абсолютно верна, ибо Дальний Восток с позиций древней географии представлял собой именно Ярову Русь.

Рис. 2. Мое чтение надписей на оборотной стороне «гирьки»

Чтение оборотной стороны «гирьки». Можно прочитать и оборотную сторону «гирьки». Опять-таки, если перенумеровать фрагменты, то читаются такие слова: фрагмент 1: ЯРА РУНА, РОДА И ЯРА. Иными словами, речь идет о РУНАХ РОДА, то есть, о протокириллице. А поскольку ипостасью Рода в более позднее время был Яр, то РУНЫ РОДА часто назывались РУНАМИ ЯРА. И действительно, все подписи (кроме орнамента оборотной стороны) выполнены протокириллицей.

Второй фрагмент приносит слова РУСЬ ЯРОВА. Это - подтверждение надписи на лицевой стороне о том, что Дальний Восток - не Китай (МИР МАРЫ), а все-таки РУСЬ. На третьем фрагменте можно прочитать слово КНЯЖЕСТВО, на четвертом - ЯРА ЖУРЖЕНЕЙ, на пятом - КНЯЗЯ ЯРА, на шестом - РУСИ И КИЕВА РЮРИКА (Ю - зеркальное). Пожалуй, это - самая информативная часть надписи. Из нее мы узнаем, что в это время княжил князь Яр не только всей Руси, но заодно и Киева. В приведенные хронологические рамки (если они верны) попадает князь киевский Ярополк II (годы княжения 1132-1139). Так что Русь в то время имела и подчиненные ей княжества на востоке. Это меняет все представления о том, что Русь вышла за пределы Волги в Сибирь и на Дальний Восток только к концу XVI века. Заметим, что княжество Восточное Ся тут называется уже княжеством не ШУРШЕНЕЙ, но ЖУРЖЕНЕЙ, что фонетически ближе к современному прочтению. Заметим также, что термин КИЕВ поясняется - КИЕВ РЮРИКА; вероятно, городов с именем КИЕВ было несколько. Заключительный, седьмой фрагмент еще раз резюмирует: РУСЬ ЯРА, ЯРА. Сомнений не остается: Восточное Ся - зависимое от Руси княжество.

Можно также прочитать и узор, который гласит: РУСЬ ЖУРЖЕНЕЙ - ТО НЕ РУСЬ. Видимо, речь идет о том, что хотя территориально государство чжурчженей находится в Яровой Руси и подчинено русскому князю Яру, все же по культуре оно отличается и с полным правом отнести его к Руси нельзя. Иными словами, ситуация там была примерна такой, как в наши дни на территории, например, республик Поволжья, которые, хотя и входят в Российскую Федерацию, но имеют свой язык, флаг и герб.

Таким образом, русское чтение данной надписи вполне удалось. Прочитаны все элементы надписи, не осталось ни одного штриха, не входящего в какой-либо знак руницы. Получен русский текст, осмысленный не только на уровне каждого слова, но и фраза в целом тоже получилась вполне осмысленная. Сильное воздействие здесь вызывает само упоминание имени бога Яра, содержащееся в данной надписи.

Заключение. Рассмотренные документы позволяют сделать следующие выводы: 1) еще в XIII веке, во времена Ярополка II, Русь включала в свои владения весь Дальний Восток. Вероятно, миссия Карамзина по русским монастырям была предпринята главным образом для того, чтобы скрыть этот факт и изъять все документы, могущие его подтвердить. Романовым было крайне невыгодно видеть Рюриковичей правителями огромной державы, поэтому расширение Руси до Сибири было приписано самому последнему Рюриковичу, Ивану Грозному, да и то скорее не ему, а Ермаку Тимофеевичу. Однако Карамзин только завершил изъятие документов, которое началось, видимо, при «тишайшем» Алексее Михайловиче. Это объясняет тот факт, что его сын Петр I уже не знал истинных границ Российской Империи на востоке и вынужден был отправить для выяснения этого факта экспедицию В. Беринга. 2) Государство чжурчженей возникло с разрешения русского князя и на русской территории. 3) Переписка в этом государстве велась на русском языке. 4) На основании сказанного Китай не может иметь никаких претензий на Дальний Восток Руси. 5) Письмо чжурчженей - великолепный пример русско-китайской межкультурной коммуникации.

Литература

АРТ: Артемьева Н.Г. Исследование городищ в Приморском крае // Археологические открытия 200 года. М., «Наука», 2001, 328 с.; с. 200-202

chudinov.ru

Канун научной революции в области историографии

2011-08-08 01:22:00 (читать в оригинале)Чудинов В.А.

Историография переживает сейчас весьма серьезный системный кризис, выходом из которого является научная революция. Она будут связана, как с новой методологией, так и с новой приборной базой, после чего возникнет новая историография.

Понятие историографии. Историография является описанием реальной истории. Существенным компонентом является то, что она не действует на малых отрезках исторического времени, когда еще живы участники исторических событий, поскольку не может учесть всего спектра мнений и отношений; а любая их выборка кажется участникам фальшью, поскольку может не передавать именно их аспект проблемы. Однако по мере удаления от исторических событий вступает в действие именно историография как сознательное выделение или, напротив, сознательное замалчивание тех или иных исторических событий. Таким образом, под историографией можно понимать не просто описание истории (чего-то вроде фотоаппарата для нее пока не изобретено), но сознательное выстраивание цепи исторических событий (и лакун между ними) в некоторое законченное историографическое сочинение, приуроченное к определенному историческому региону. На весьма большом удалении от точки современности она вступает в область «правдоподобных рассуждений» (противник данной концепции называет их домыслами) или неких укоренившихся в народе мнений (противник данной концепции называет их «мифами»).

Проблема объективности историографии. Историография во все века являлась особой социальной наукой, вход в которую сознательно ограничивался и позволялся только особенно надежным людям. Так в советское время на исторический факультет любого вуза можно было поступить только по рекомендации райкома ВЛКСМ, а то и районного комитета коммунистической партии. Ибо разобраться в современности было весьма сложно, а любая точка зрения на нее может быть опровергнута контрпримерами; что же касается прошлого, то оно должно было стать той базой, на которой воздвигается разумное и совершенно закономерно вытекающее из него будущее, вопреки многоликому и противоречивому настоящему. Прошлое становится маяком для разумного будущего, строить которое должен любой член данного общества.

Именно эта идеологическая составляющая – дать достойную данного народа картину его прошлого, и противоречит объективности данной науки. Всегда в богатом прошлом могут найтись факты, противоречащие «генеральной линии» настоящего. Например, советская историография ХХ века подчеркивала хаотическое развитие капиталистических стран, приведшее к депрессии 30-х годов, и планомерное развитие СССР за тот же период. О том, что ни одна пятилетка не была выполнена за пять лет в том объеме, в котором она была запланирована, знал только узкий круг особо доверенных лиц. Зато создавался миф о том, что пятилетки были выполнены досрочно, а лозунг предлагал выполнить каждую из них за 4 года. Возникает весьма сложный для историка философский вопрос, что именно в данном случае является истиной: желание правительства поднять трудовой энтузиазм масс путем искажения реальной картины настоящего, или реальная картина в экономике. К сожалению, историк подчас вынужден вставать на одну из крайних точек зрения. Если он состоит на службе у государства, он должен отражать государственную точку зрения и проводить в жизнь лозунги, направленные на повышение производительности труда; если же он является независимым экспертом, у него возникает соблазн впасть в другую крайность, и показывать постоянное отставание реальных достижений от запланированных. Каждый, однако, по личной жизни знает, что в одних случаях запланированное может неожиданно реализоваться раньше, чем намечалось, хотя такое бывает редко, а может реализоваться своевременно, к радости данного лица; но в некоторых случаях реализация затягивается, или откладывается до лучших времен, а иногда и не наступает вовсе. Но такова жизнь.

На наш взгляд, проблема тут в определенном смысле мнимая. Ибо известный зазор между желаемым и действительным существует всегда (равно как и денежная инфляция), и если он невелик, то в определенных ситуациях им можно и пренебречь. Если правительство за счет своего лукавства действительно добилось стойкого повышения производительности труда, оно свою задачу выполнило, и корить его за некоторое отставание по времени от задуманного смысла нет, хотя величину отставания историк вполне мог бы привести (для других периодов или других стран это отставание могло быть намного большим). С другой стороны, намеченные на XXIV съезде КПСС планы по построению материально-технической базы коммунистического общества не выполнялись ни в пятилетки, ни в семилетку, ни через 15, ни через 20 лет, и именно это дискредитировало сначала КПСС, затем всю коммунистическую идеологию, а далее привело к свертыванию всего советского общества. Иными словами, борьба Хрущева против культа личности Сталина обернулась борьбой против коммунистической идеологии в коммунистическом обществе, ликвидации того ствола, который давал живительные соки СССР, и когда он засох, то развалился и Советский Союз. Так что в плане развития экономики (но отнюдь не в других отношениях) правительство Сталина больше содействовало процветанию России (в рамках СССР), чем правительство «демократа» (а в действительности волюнтариста) Хрущева, развалившего идеологические рычаги воздействия на экономику (экономические рычаги коммунистическая система не принимала, а репрессивные отторгались подавляющим большинством населения). В результате стагнация экономики и разгул коррупции в России времен Брежнева были предопределены.

Что именно не устраивало в истории наших предков. Каждый новый общественный строй, и каждая правящая династия бывали недовольны историографией своих предшественников. В принципе, это вполне естественное положение вещей, но оно обычно касается недавнего прошлого. Скажем, в демократической России в наши дни недовольны сталинскими репрессиями; однако при отсутствии материального стимулирования первоначальный энтузиазм молодежи быстро иссяк, а иных стимулов у Сталина кроме страха не было. Так что до какой-то степени насилие (хотя его отнюдь не следовало применять в такой степени и в таком объеме) оказалось для него единственной возможностью как-то повлиять на развитие страны. С другой стороны именно при Сталине СССР смог произвести индустриализацию и разгромить фашизм.

Но в сталинский период историография всячески принижала монархию и боролась с религией, видя в них причины отсталости России. При этом закрывались глаза на высочайшие темпы роста экономики России перед первой мировой войной и на ее огромное влияние на мировой арене. Это совершенно не вписывалось в идеологию ВКП(б). Не упоминалось и о том, что до революции Россия кормила половину Европы своим продовольствием, тогда как при коммунистах в самой России разыгрался голод.

В царский период возвеличивался дом Романовых, подчеркивалось его родство с рядом других европейских монархов; русское православие считалось лучшим воплощением христианства, а слава русского оружия гремела по всей Европе. И всячески порицалось язычество и двоеверие. Если каждый царь из Романовых заслуживал отдельного изучения, то князья Рюриковичи рассматривались в историографии выборочно, и в целом как неудачники, которые развалили великую Киевскую Русь на отдельные удельные княжества и потому не смогли дать достойный отпор татаро-монгольскому нашествию. Только с переходом к царской власти и со сменой царствующей династии, как полагалось историками Романовых, России удалось стать европейской державой.

Но и в эпоху Рюриковичей подчеркивалось преимущество киевских князей перед новгородскими, и православия перед язычеством (хотя с точки зрения русской православной церкви после реформ Никона это начальное православие было совсем не византийского образца). Впрочем, пространных исторических произведений того периода не сохранилось. Иными словами, историками из самых разных сторон общественной жизни нашей страны выделялась какая-то одна, а именно та, которая ценится в данный момент, и демонстрировалось, что именно в современный период она развивается лучше всего, а раньше ее не учитывали. И потому современная история много лучше прежней.

Проблема начала русской истории. Как бы ни толковался предшествующий период с позиций последующего, но проблема начала истории всегда одна. И тут у любых народов обычно давались не исторические сведения. Либо это была библейская история о том, что господь Бог создал сначала Адама, затем Еву, а потом, после изгнания из рая, у них пошли дети, либо смутные предания о том, какой народ откуда пришел. В XVIII веке в Европе складывается некий эталон создания историографии, которые предписывает начинать ее с неких племен (желательно знать их названия), которые проживали на данной территории, ведя весьма примитивный образ жизни. Это – как бы предыстория. А собственно история начинается с создания государства, обретения письменности и с упоминания первых князей в более поздних летописях. Если же у какого-то народа собственных летописей не велось, тогда искали упоминания о них в летописях других народов. Отсюда летописи и другие нарративные источники были возведены в особый класс исторических документов, на основе которых стала строиться вся историография.

Разумеется, это было важным историческим нововведением, поскольку раньше подобные сведения о начале истории того или другого народа приходилось черпать из устного народного творчества, а этот источник историками вскоре был признан за ненадежный. Письменные сведения дают преимущества во многих отношениях: они компактны, транспортабельны, их можно переписывать в нужном числе экземпляров, а главное – их можно хранить. С этой поры источник становится предпочтительнее любого исследования, ибо он дает юридическое право на признание древним какого-либо исторического события или факта. Особенно это важно было для историографии того или другого народа. Вместе с тем, поскольку письменный источник обретает некоторые юридические функции, из которых могут быть признаны или, напротив, отняты известные привилегии, весьма важным становится вопрос об открытии, интерпретации и хранении источников. Источник изымается из общественного пользования, появляется возможность тайного внесения в него какие-то корректив, его можно через какое-то время переинтерпретировать или даже заменить, при современной техники такие вещи в принципе возможны; и все это в таком случае пройдет без свидетелей. Наконец, ненужный источник можно просто потерять или утратить по небрежности, и тогда сторонники противоположных исторических взглядов теряют свои доказательства. Так что отбор нужных и изъятие ненужных источников является необходимой черновой работой составителя историографии.

Как и в других областях отечественной науки, отбор необходимых источников, отсеивание или опорочивание ненужных были проведены нашей историографией уже к началу XIX века.

Согласованность исторической картины мира. Естественно, весьма желательно, чтобы основные вехи развития человечества были согласованы между разными национальными историографиями. Собственно говоря, такой проблемы для периода истории Нового времени и не было. Однако, чем дальше от него вглубь веков, тем сложнее понять, какое событие в какой стране случилось раньше, а какое позже. Это согласование закончилось в XVII веке созданием весьма рациональной системы, согласно которой первой цивилизованной страной на карте мира стала древняя Греция, затем – древний Рим. В XIX веке перед ними поставили историю Египта и Месопотамии, в ХХ веке добавили еще Крито-микенскую (ровесницу Египта, но на территории более поздней Греции), и в таком виде возникла классическая парадигма мировой историографии.

Все остальные народы, входившие в ареал обитания Греко-римской античной культуры, якобы появились позже и в разной степени унаследовали их культуру. А Русь, якобы, возникает очень поздно, и потому не успела почерпнуть из этой сокровищницы ничего. Якобы славяне появляются в V-VI веках н.э., а Русь и того позже, в IX веке, и пришли эти племена (именно племена, тогда как в Европе уже жили цивилизованные народы) откуда-то из Азии. До объединения в государства эти племена жили частично в полях, частично в лесах, частично в болотах (поляне, древляне, дреговичи). Классической картине мира это ничуть не мешает, поскольку античность к этому моменту уже закончилась, круг европейских держав очерчен, а добавление степняков скифов или русов ее никоим образом не затрагивает.

Проблема парадигмы. Понятие парадигмы ввел историк и методолог науки Томас Кун. Согласно его представлениям, парадигма – это совокупность научных положений, разделяемых данным научным сообществом, вне зависимости от того, насколько оно согласуется с реальным положением вещей, то есть, насколько оно истинно. Само понятие заимствовано из лингвистики, где оно обозначало весь репертуар изменений того или иного слова, например, все падежи склонений существительного, или все лица, числа и времена спряжений глагола. Как видим, понятие парадигмы выражает не объективную, а субъективную и социальную сторону научной истины. При этом парадигма первична, а научное сообщество вторично. Иными словами, всякий, кто разделяет данную парадигму, может лишь надеяться, что его примут в научное сообщество, зато всякий, кто не разделяет, без какой-либо жалости из него изгоняется. Сообщество подстраивается под парадигму, а не парадигма под сообщество.

Применительно к истории это означает, что та сбалансированная по всем национальным аппетитам история Европы, согласно которой не германцы или кельты, не романские, и тем более не славянские народы, а несколько абстрактные для Европы копты и шумеры (впрочем, не давшие Европе культурного наследия), а позже латины и эллины стали основой и знаменем европейской цивилизации, и явилась первой международной парадигмой древней истории. Ясно, что если бы не это, то германцы и до сих пор доказывали бы, что они древнее кельтов, а французы – обратное. Лучше уж пусть некие либо исчезнувшие, либо не претендующие ни на что современные народы типа греков будут во главе исторического процесса, чем предки какой-то из ныне сильных европейских держав.

Данная историческая парадигма открыта в том смысле, что к ней можно присоединить любые другие народы на вторых ролях, которые, однако, не заденут саму система, или, как говорят сторонники Т. Куна, ее эвристику, ее ядро. Добавления лишь пополнят пояс защитных гипотез. Например, выясняется, что культурное влияние на римлян оказали этруски. Прекрасно! Но из этого совершенно не следует, что начало европейской истории следует переносить на этрусков. Просто надо действовать в духе данной парадигмы: объявить, что они пришли откуда-то из Азии примерно тогда же, когда пришли и латины (если Рим основан в VIII веке до н.э., то и этруски, следовательно, пришли в Европу не ранее этого времени), затем к периоду расцвета Рима по не совсем ясным причинам исчезли, оставив только яркий след, но ничего более. Открыли в ХХ веке Крито-Микенскую культуру? Тоже прекрасно! И ее можно включить в историю Европы, и даже ранее греков, коль скоро она ровесница Египта. Но явного воздействия на греков она не оказала, и потому ее можно рассматривать как некую интересную инкрустацию, но не более. Следовательно, и ее народы пришли откуда-то из Азии, а потом, перед классической Грецией, как цивилизация исчезли, например, в результате взрыва вулкана на острове Санторин, породившего цунами и уничтожившего культуру острова Крит. Так что в любом случае Греция и Рим остаются колыбелью европейской цивилизации, никакие включения других народов не изменят сложившейся картины.

А что касается славян или русских, то они включены в эту картину на третьих ролях: появляются, подобно прибалтам, очень поздно на исторической арене, даже не в раннем средневековье, и тоже откуда-то из Азии, дикие и необразованные, и затем очень долго впитывают в себя азы цивилизации. Часть славян оказывается в составе Оттоманской империи, часть – в составе Австро-Венгрии, тоже империи. Единственная чисто славянская империя – это Россия, но она возникает очень поздно, а в смысле культуры выходит на мировую арену только в XIX веке. И к ней применимы термины «немытая» и «лапотная». Карл Маркс считал ее наиболее типичной страной феодализма, отставшей на целую эпоху от типичной страны капитализма – Великобритании.

Таковы главные черты существующей по сей день парадигмы историографии Европы. Повторяю, что складывалась она в течение нескольких веков. Ее поддерживают все историки Старого и Нового света, в том числе и Российская АН. Согласно ей, не может быть письменности старше египетской или шумерской (а какая из них старше, особой роли не играет), и не может быть влиятельной европейской цивилизации, старше Греко-римской. Все остальное быть может, если это, соответственно, опирается на мощную систему доказательств. Например, могут быть обнаружены символы, похожие на буквы, но не в качестве письма – пожалуйста, это допустимо и до эпохи бронзы. Могут быть обнаружены и древние народы индоевропейской группы, например, тохары Малой Азии, – но без какого-либо влияния на образование европейской культуры. Так что данная парадигма не препятствует уточнению истории по второстепенным и третьестепенным вопросам.

Подобно любому сакральному знанию, данная парадигма не афишируется, то есть, ее не найти в готовом виде. Но зато действуют мощные системы запретов. Скажем, в попытке прочитать этрусскую письменность можно обращаться к итальянским коллегам за помощью в нахождении материалов. Но как только итальянские коллеги поймут, что этрусскую письменность вы пытаетесь прочитать на основе славянских языков, их интерес к контактам с вами тут же иссякнет. Точно так же, как если вы захотите исследовать какую-либо систему письма старше эпохи бронзы. Вы тут же уподобляетесь волку, зашедшему в зону обстрела – и вас отстрелят.

Проблема научной революции. Тот же Томас Кун ввел понятие научной революции. Согласно этому положению, все факты, которые противоречат господствующей парадигме, до поры до времени объявляются «курьезными» и складываются в «копилку курьезов». На первый взгляд, это странно, поскольку факт – это достоверно подтвержденное наблюдение. Но, как шутят физики, «если факт не вписывается в теорию, то тем хуже … для факта!». И это понятно: теория является общественным достоянием, в ее рамках работает несколько сотен или тысяч исследователей, которые получают заработную плату, гонорары за статьи, средства на оборудование и эксплуатацию зданий, иными словами, общество несет определенные издержки по поддержанию данной теории. Что же касается какого-то факта, то он оказывается известен, как правило, узкому кругу людей, его открывших, или историкам науки, так что его забвение, как кажется на первый взгляд, не становится существенной потерей для науки. Так парадигма защищает себя.

Но вот таких «курьезов» накапливается все больше, и господствующая парадигма уже вынуждена как-то объяснить их существование. На первых порах это удается; в одних случаях их считают «ошибкой наблюдения», в других – неточной интерпретацией, в третьих – необъяснимыми парадоксами, которые, однако, не мешают жить науке. Даже на этой стадии никакой революции не происходит, хотя можно назвать этот этап эпохой кризиса. Кризис заканчивается тем, что какая-то группа признанных ученых проникается благородной идеей устранить все мешающие науке курьезы и (о ужас!) показывает неспособность парадигмы их понять: чем точнее и обстоятельнее пытаются объяснить данную аномалию ученые, тем более явной становится несостоятельность парадигмы.

А затем развертывается сама революция, когда рушатся старые теории (вместе с их кумирами) и постепенно возникает новая парадигма с новым научным сообществом.

Откуда могут появиться «курьезы»? Если все члены данного научного сообщества разделяют господствующую парадигму, то откуда возьмутся аномалии, которые в нее не вписываются? – Томас Кун показывает, что чаще всего это происходит после смены приборной базы. Так, новая модель Солнечной системы, предложенная Коперником, так бы и осталась курьезом, если бы не наблюдения Галилео Галилея в подзорную трубу (в отличие от телескопа она не переворачивала изображение), не вычисленные по приборным наблюдениям Тихо Браге эфемериды планет и не выведенные на их основе законы Кеплера. И если по Копернику Солнце находится в центре окружности, то по Кеплеру Солнце располагается в одном из фокусов эллипса, что, однако, почти одно и то же при малом экцентрисситете орбиты. – А вот в биологии переход от визуальных наблюдений к применению микроскопа никакой научной революции не произвел, поскольку не сложилась какая-либо парадигма относительно размеров живых существ.

Но что дало применение телескопов в астрономии? Ведь звезды даже в телескоп выглядят звездами, то есть светящимися точками! – Да, для звездной астрономии результат применения телескопов стал несколько иным: число наблюдаемых звезд увеличилось на несколько порядков. Но вот для планетной астрономии применение телескопов стало поистине революционным: планеты стали выглядеть не как точки, а как диски. И теперь появилась возможность различать их детали.

Какую же аналогию можно провести в историографии? Какой инструмент позволил историкам приблизить происшедшее историческое событие настолько, что его можно было бы посмотреть вблизи, а иногда и пощупать руками? – Полагаю, что таким мощным «телескопом» историка стали археологические раскопки.

Роль археологии в историографии. Представим себе, что вместо крохотного диска планеты астрономы XVII века получили бы огромные фотографии внешней поверхности планет-гигантов, но без атмосферы и без каких-либо пояснений. Возможно, они бы догадались, что речь идет о планетах-гигантах, но какая фотография соответствует Юпитеру, какая – Сатурну, а какая Урану или Нептуну – это было бы неясно. Кроме того, обилие деталей рельефа совершенно сбивало бы с толку и порождало кучу вопросов, на которые еще не было бы ответов. Ибо вместо поэтапного продвижения планетная астрономия получила бы лавину неизвестных данных.

С астрономией, слава Богу, этого не случилось. А вот в археологии получилось именно это: на нее обрушилась лавина новых данных, которые она просто не смогла переварить. Появились древние предметы в виде фрагментов и следов пребывания в земле, но во всей конкретике их бытования! Скажем, раскопки на месте древнего сражения подтвердили само его наличие в виде находок стрел, бронзовых накладок на колчаны, отдельных деталей лошадиной сбруи и воинских доспехов. Оказалось, что принимало участие в сражении несколько различных этносов с различными доспехами, но из отдельных фрагментов цельная картина никак не складывалась. То есть, для подтверждения самого факта сражения найденных артефактов оказывалось избыточно много, а вот для прояснения того, каким было вооружение воина того или другого племени, или какой была сбруя их коней, данных оказывалось исключительно мало. И на два самых жгучих вопроса, кто и когда, археология дает очень уклончивые ответы. Вместо этого она часто перечисляет иное, что найдено.

Археология, к большому сожалению, пока дает ответы в духе «консультанта» из пьесы А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова»: на вопрос, кто украл, он говорил: «думай на рябого», или «подозревай косого». Археологов спрашивают: «Кто здесь находился?» Они отвечают: черняховцы. Когда? – В поздней античности. А кто такие черняховцы? – Представители черняховской культуры. Кто именно, мы пока не знаем. Одни исследователи полагают, что это готы, другие – что предки славян, третьи высказывают иные суждения. – Когда именно в поздней античности? Это тоже пока не определяется ни с точностью до десятилетия, ни даже с точностью до полувека.

Таким образом, на сегодня историки мыслят годами и народами, археологи – эпохами и культурами. При столь широкой трактовке исторической реальности (несмотря на полную конкретику находок!) данные археологии могут быть подогнаны в ряде случаев под взаимоисключающие исторические гипотезы.

Место археологии в современной историографии. Казалось бы, что при таком огромном количестве данных, которые добывает археология ежегодно, она должна была бы давно стать локомотивом историографии, таща ее за собой, как прицепные вагончики. В действительности этого не происходит. Археологические данные приводятся историками крайне редко – и это несмотря на то, что содержание археологических подразделений обходится в десятки раз дороже, чем подразделений «чистых» историков. В чем же дело?

Можно было бы назвать десятки разных мелких причин, которые важны сами по себе и которые могли бы объяснить данное положение вещей. Однако я усматриваю одну, которую боятся озвучить как историки, так и археологи. А именно: как это ни прискорбно, но в целом археология не подтверждает историографию.

Рассмотрим опять тот же самый пример. Скажем, мы хотим подтвердить факт наличия сражения в определенной местности, начинаем раскопки и находим фрагменты нескольких стрел. Подтверждает ли это наличие сражения? Если не задумываться, то да. Если задуматься, то нет, ибо если копать в другой местности, где сражения не было, то и там мы тоже найдем фрагменты стрел. Ибо в тот период, когда существовали лук и стрелы, фрагменты стрел можно найти во всем ареале их бытования. Следовательно, археолог должен не просто найти некоторое количество стрел, но плотность находок этих фрагментов должна существенно превосходить плотность находок фона, то есть плотность находок в других местностях. Однако в ряде случаев такая задача археологами не ставится, и потому просто находки фрагментов стрел хотя и оказываются неким подтверждением, но ненадежным.

Генрих Шлиман раскопал некоторый древний город на холме Гиссарлык, который по его предположениям являлся легендарной Троей, и нашел целый ряд предметов. Но ни на одном из них не было надписи ТРОЯ, так что до сих пор ряд археологов сомневается в том, что был найден именно этот город. Кроме того, зная авантюрный характер этого немецкого энтузиаста, некоторые археологи сомневаются вообще в принадлежности найденных вещей раскопанному холму, подозревая, что они были похищены из каких-то раскопок в России. А ведь речь идет, казалось бы, о наиболее важных достижениях археологии!

Почему не эффективна археология. Оставим сейчас в стороне вопрос о подделках, поскольку фальсификаторы существуют во всех науках. Но что обычно археология считает своим достижением? Установление некоторой археологической культуры, отличающейся от другой по некоторым предметам из определенного археологами комплекса. Развитие какого-то региона, с точки зрения археологии, это смена в нем археологических культур. Часто за каждой такой культурой стоит свой этнос.

Чтобы продемонстрировать этот метод, представим себе, что некие археологи будущего, раскапывая городские поселения ХХ века н.э. обнаружат во многих помещениях патефоны. Разумеется, внешняя пластмассовая коробка может не сохраниться, но металлический раструб под диском и сам стальной диск, хотя и в сильно проржавевшем виде, сохранятся. По этим останкам трудно будет понять назначение данного инструмента, однако, данную археологическую культуру вполне законно можно будет назвать культурой дисковых раструбов. Другие археологи, раскапывая окраины города, могут наткнуться на несколько трупов убитых в начале нашего века его жителей. На шее у скелетов могут находиться поврежденные временем останки мобильных телефонов с кнопками, из-за чего археологи буду вправе назвать находки данного периода культурой кнопочных амулетов. А когда выяснится, что женщины культуры дисковых раструбов («раструбницы») ходили в юбках, а женщины культуры кнопочных амулетов («амулетницы») носили брюки, различие в данных культурах будет доказано. Получится, что в Европе «амулетники» вели наступление на «раструбников», пока их полностью не завоевали. Вот так археологи будут трактовать вполне знакомую нам реальность на вполне законном основании – смене материальной культуры за небольшой отрезок времени в пределах изучаемого пространства. Недаром в первые годы советской власти Институт археологии назывался Институтом материальной культуры.

Как показывает данный пример, смена материальной культуры отнюдь не всегда означает смену этноса. Одним из мощных этногенетических факторов является язык. Если язык при смене материальной культуры сохранился, значит, этнос просто принял культуру иной эпохи, но не исчез.

Эпиграфическая картина мира. Изучением надписей на вещевых находках занимается специальная дисциплина, эпиграфика. К сожалению, ее роль в археологии не просто мала, а, можно сказать, ничтожна. Чаще всего эпиграфист может прочитать какую-нибудь длинную цитату из Библии, написанную на подаренном какому-нибудь монарху золотом сосуде, которая плохо читается обычным человеком из-за незнания многих особенностей древнего письма. Это почти ничего не добавляет к характеристике сосуда. Поэтому на целый НИИ вполне достаточно иметь одного штатного эпиграфиста.

Гораздо важнее роль эпиграфики в тех случаях, когда надпись сделана шрифтом другого народа. Тогда эпиграфист вполне надежно может произвести атрибуцию найденного археологического памятника по языку надписи. Если невозможно определить язык, то можно определить хотя бы тип письма, что, конечно же, гораздо хуже. Так, латиницей пишут не только народы Западной Европы, но и славяне, арабским письмом – тюрки, персы, а также народы Афганистана и Пакистана, германскими рунами – как германцы, так финны и балты. Поэтому важно не просто определить тип письма, но и прочитать надпись. Этим решается не только задача определения языка надписи, но и дается понимание назначению предмета.

И вот тут возникает удивительная вещь. Если отвлечься от латиницы и кириллицы, то надписи, например, германскими или тюркскими рунами в своем большинстве не читаются. Так же не читаются и многие арабские надписи Руси.

Перейдя теперь к эпиграфической картине мира, можно сказать следующее: вполне сносно читаются латинские, греческие и кирилловские надписи. Однако, к сожалению, они малосодержательны. Несколько хуже дело обстоит с семитским письмом – еврейскими, арабскими, аккадскими, египетскими надписями. Тут читается далеко не все. Надписи германскими рунами (старшими, младшими, норвежскими, англосаксонскими) тоже имеют ряд совершенно нечитаемых текстов. Среди примерно шести типов тюркских рун читается только один – орхоно-енисейский. Этрусские надписи вроде бы читаются, но понять содержание практически невозможно. В отношении чтения венетских, ретских, фракийских, иллирийских и других надписей Европы делаются только первые шаги.

Так ли трудна дешифровка? Когда Жан Франсуа Шампольон в первой половине XIX века дешифровал египетские иероглифы, его научный подвиг казался чудом. В наши дни существует специальная наука о шифровании и дешифровке – криптография. Имеются и десятки военных НИИ во всем мире, занимающиеся проблемами шифрования и дешифровки. Казалось бы, если их подключить к проблемам нечитаемости или недешифруемости некоторых текстов, то проблемы будут решены за пару десятков лет. Этого, однако, не произошло, хотя я подозреваю, что такого рода работа в ряде стран была проделана. Более того, за XIX век, когда никаких НИИ криптографии еще не существовало, было дешифровано гораздо больше письменностей, чем в ХХ веке.

Очень трудно отделаться от мысли, что существование весьма малого коллектива профессиональных эпиграфистов в мире, отсутствие кафедр по их подготовке, публикация результатов их деятельности во второстепенных научных работах, а также отсутствие у них интереса к сотрудничеству с военными дешифровщиками, – все это звенья одной цепи: боязни найти единую письменность и единый язык Европы. Иными словами, эпиграфисты – это не столько аналитики, сколько часовые, не допускающие энтузиастов к кладовым мировой истории.

Но чем страшит подобное открытие? – Да только одним: оно тут же разрушит всю историографию Европы (а, следовательно, и всего мира), столь упорно и медленно сложенную на основе специально подобранных и отредактированных нарративных источников. Это будет смерч, сметающий на своем пути все воздвигнутые препоны.

Как наказывают ослушников. Итак, по Томасу Куну, если член научного сообщества выходит за господствующую парадигму, его изгоняют из научного сообщества. Было ли такое в истории поисков новой письменности Европы? – Было.

Поскольку с точки зрения ряда наук, в том числе топонимики и историографии, в ряде мест Германии до немцев существовали славянские поселения, совершенно естественно было бы предположить, что и наиболее древняя письменность Европы пошла из России. Так предполагали некоторые исследователи, однако германские ученые были против. Задачей немецких ученых было показать, что как русские, так и славяне никогда не имели ничего самобытного. Поэтому находки фигурок славянских богов в Прильвице, где славяне пользовались германскими рунами, была удачей именно для германской, а не славянской точки зрения. Иными словами, раннее славянское письмо было германским.