|

Какой рейтинг вас больше интересует?

|

Главная /

Каталог блоговCтраница блогера Всё обо Всём/Записи в блоге |

|

Всё обо Всём

Голосов: 1 Адрес блога: http://innacool.livejournal.com/ Добавлен: 2012-10-28 21:53:52 блограйдером innacool |

|

Самые красивые и стильные двери MSDoors.

2014-08-01 15:10:08 (читать в оригинале)Последний штрих любого ремонта в доме или квартире – замена дверей. Причем как входных, так и межкомнатных. Стильная и красивая дверь добавит изюминку любому интерьеру. Однако, где найти и купить самые красивые и качественные двери? Конечно в компании MSDoors!

Подробнее: http://lesyaka.ru/post332500916/

Позитивчик!

2014-02-27 14:32:29 (читать в оригинале)dbc14b37c122212d81e911760ec3c576

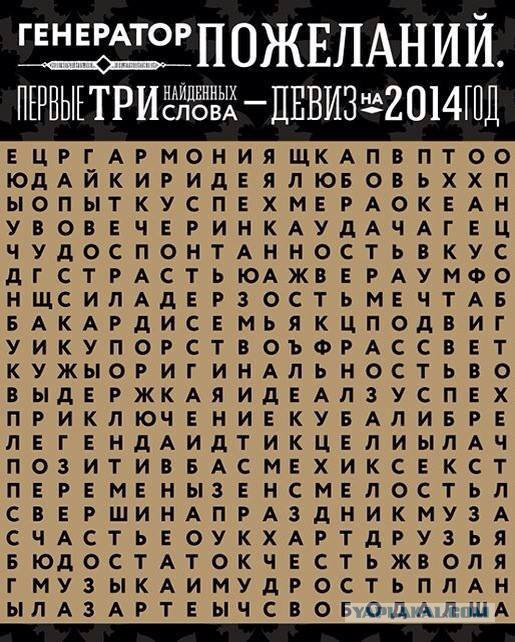

Генератор пожеланий 2014!

2014-01-06 16:21:06 (читать в оригинале)263176350535

СТРУКТУРА НАУЧНОГО МЕТОДА 20

2013-12-17 14:49:28 (читать в оригинале)Философское учение о противоречии является центральным пунктом, сутью, «ядром» диалектики. По Гегелю, «противоречие — вот что на самом деле движет миром, и смешно говорить, что противоречие нельзя мыслить».2 «... Противоречие, — замечает он в другой работе, — ...есть корень всякого движения и жизненности».3 К. Маркс писал, что «сосуществование двух взаимно-противоречащих сторон, их борьба и их слияние в новую категорию составляют сущность диалектического движения».4 Движение происходит, по Ф. Энгельсу, «путем противоположностей, которые и обусловливают жизнь природы своей постоянной борьбой.. .»5 «Развитие, — пишет В. И. Ленин, — есть „борьба" противоположностей».6

Но простой констатации наличия противоречий недостаточно. Из совокупности противоречий необходимо выделить коренное, ведущее отношение противоположностей. Марксистская диалектика принимает за основу движения самодвижение, за основу развития саморазвитие, происходящее в силу борьбы и развития внутренних противоречий.

В свое время теория равновесия также придавала большое значение противоречиям, будучи внешне (терминологически) похожей на диалектику. С точки зрения теории равновесия, каждая система имеет положительные и отрицательные стороны. Система устойчива, когда эти противоположности находятся в равновесии. Система становится неустойчивой, когда равновесие нарушается и вместо него появляется неравновесие. Движение идет по схеме: равновесие — неравновесие — равновесие.

Напомнить сущность и разобраться в теории равновесия необходимо хотя бы потому, что категория «равновесие» в наши дни широко используется в биологии, физиологии, медицине, кибернетике. Это тем более важно, что в 30-е годы некоторые советские философы и социологи, биологи и врачи, выступая против теории равновесия, отбрасывали и само понятие «равновесие». Материалистическая диалектика не отрицает категории равновесия, являющейся обобщением и отражением одного из моментов объективной действительности. К. Маркс и Ф. Энгельс, В. И. Ленин неоднократно подчеркивали объективный характер момента равновесия в движении и развитии. «Равновесие неотделимо от движения... движение находится в равновесии и равновесие — в движении.. . возможность временных состояний равновесия является существенным условием дифференциации материи и тем самым существенным условием жизни... в живом организме мы наблюдаем непрерывное движение... живое единство движения и равновесия. Всякое равновесие лишь относительно и временно».7

Таким образом, материалистическая диалектика рассматривает равновесие как момент движения, момент развития (соответственно — момент самодвижения, саморазвития).

Согласно же теории равновесия смена состояния равновесия на неравновесие вызывается не имманентными силами самой системы, а всегда только благодаря внешнему воздействию. Равновесие подвижно не в силу внутренних причин, а потому, что движение (толчок) извне нарушает равновесие, т. е. без изменения среды живая система неизменна и неподвижна. Самодвижение толкуется как отсутствие причины, как отрицание закономерного характера развития (саморазвития) предметов. Методологическая ошибка сторонников теории равновесия состоит в том, что внешняя среда ими принимается за причину самодвижения, в то время как на самом деле среда есть лишь внешнее условие самодвижения живой системы. Причину самодвижения любого процесса необходимо искать во внутренних противоречиях систем. Воздействие среды на организм опосредуется особенностями самого организма. Среда есть лишь внешнее условие его самодвижения.

Сторонники же теории равновесия полагают, что среда непосредственно воздействует на систему, соотношение организма и среды, по их мнению, — «основное внутреннее противоречие жизни». Так, И. И. Новинский пишет, что «основным внутренним противоречием» в развитии живых систем является противоречие между «организмом и средой», и называет это «основным законом биологии».8 В. М. Каганов во внешней среде видит «главную причину изменения наследственности, всего развития живых организмов».9 Мнение о том, что главной причиной возникновения болезни является внешний этиологический фактор, что в развитии болезни главное — это внешние факторы, их примат над внутренними (С. М. Павленко), что нарушение взаимосвязи организма со средой «есть основной критерий отличия нормы от патологии» (А. Д. Адо), — все это результат не до конца преодоленной и в современной патологии концепции теории равновесия: внешнее противоречие объявлено главным, решающим и основным в возникновении, течении, развитии и даже исходе патологического процесса.

Широко распространенный и неконкретизированный тезис о «решающей роли среды» в возникновении, течении и исходе патологического процесса — лишь по видимости диалектический. Диалектика живой природы поставила под сомнение этот тезис даже применительно к тем далеким геологическим эпохам, когда возникла первая, примитивная живая система, которая уже имела нечто «внутреннее свое», когда она вступила в противоречивую связь с внешними окружающими условиями. Источник развития живого нужно искать не между организмом и средой, а в живом, которое находится в определенных условиях среды. Об этом свидетельствует прежде всего факт необратимости эволюции живых систем, находившихся в самых различных внешних условиях.

СТРУКТУРА НАУЧНОГО МЕТОДА 19

2013-12-17 14:48:52 (читать в оригинале)Нельзя не отметить сложности изучения приспособительного характера эволюции, поскольку оно связано с проблемами и целесообразности, и активности, и саморегуляции, не говоря уже о целом комплексе сугубо философских по своему звучанию проблем (внешнего—внутреннего, необходимого и случайного и т. д.). Но если не выделять определяющей роли приспособительного процесса в эволюции живого, то многообразие общебиологической проблематики рискует быть многообразием без единства, совокупностью многих вопросов без ответа на главный вопрос — о направленном характере эволюции.

Рациональное, без привлечения мистических сил, объяснение причин такой направленности может быть дано только при условии, если исследователь не упускает из виду адаптацию организмов к среде как важнейшую характеристику эволюции.

Из того факта, что отношение организм — среда раскрывается ныне на фоне изученных системных образований, в том числе надорганизменных, их внутренних и внешних связей, вовсе не следует, что приспособительный характер эволюции в целом кем-то всерьез поставлен под сомнение, что найден какой-то иной, достаточно доказательный подход к объяснению направленности эволюционного процесса. Скорее следует предположить, что все более содержательные интерпретации феномена целесообразности, активности и т. д. представляют собой этапы аналитического исследования того же чрезвычайно емкого и целостного понятия приспособления, которое определяло и определяет специфичность биологической теории.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что исследование биологической эволюции — далеко не завершенный процесс. Чтобы познание развивалось успешно, необходимо отказаться от попыток догматизации какого-то одного из его этапов, но вместе с тем важно сохранить уже завоеванные научной мыслью фундаментальные методологические основания. Трезвый скептицизм не должен превращаться в абсолютный релятивизм, начисто отвергающий сложившиеся традиции исследования, его проверенные временем исходные принципы. Игнорирование исторического опыта диалектической обработки эволюционных проблем лишает ученых возможности создать что-то конструктивное, приводит фактически к повторению прежних ошибок, к абсолютизации одного из моментов познания. Противодействие релятивистским тенденциям в современной разработке проблем предбиологической и собственно биологической эволюции —? дело сугубо практическое, актуальное для успешного развития эволюционной теории в целом.

В любой работе советского теоретика медицины или клинициста, биолога или врача, в учебниках гигиены, патологии, терапии или хирургии указывается, что диалектический материализм является методологической основой современной биологии и медицины. Об этом пишут все биологи и медики, и пишут искренне, убежденно. .. И подчас создается впечатление, что ленинский призыв укреплять союз философов и естествоиспытателей утрачивает актуальность, поскольку все естествоиспытатели нашей страны уже вооружены диалектико-материали-стическими принципами. Но знать оружие и уметь применять его — далеко не одно и то же. Знать автомат можно досконально, но это еще не означает, что вы тем самым уже отличный стрелок. Этому следует учиться. И мы часто забываем замечательные слова Ф. Энгельса о том, что с тех пор, как социализм стал наукой, он требует к себе и соответствующего отношения, т. е. его необходимо изучать. Можно отлично ответить на все вопросы учебной программы о противоречии как источнике развития. Но попросите специалиста-биолога или врача объяснить конкретное противоречие, и вы убедитесь в том, что отличная оценка, полученная им на экзамене по философии, в ряде случаев больше характеризует его знание, чем умение применять те или иные положения на практике. Чтобы обосновать это утверждение, рассмотрим, как истолковывается в трудах некоторых биологов и патологов философское учение о противоречии. Вспомним основные положения о противоречии в трудах классиков марксизма-ленинизма и посмотрим, как их пытаются применить в сфере своей деятельности некоторые теоретики биологии и медицины.

Живая система обладает свойствами как открытых, так и закрытых систем. Если бы организм был только закрытой системой, он был бы абсолютно автономным образованием. Биология таких систем не знает. Не является он и только открытой, т. е. абсолютно зависимой от среды системой. В биологии известны системы относительно автономные, т. е. относительно независимые от среды. Главный критерий автономности живых систем — наличие специфических внутренних противоречий, имманентно связанных со структурой данных систем и лежащих в основе внутренних причин их самодвижения. Как указывал В. И. Ленин, «условие познания всех процессов мира в их „самодвижении", в их спонтанейном развитии, в их живой жизни, есть познание их как единства противоположностей».

Категория «Образование»

Взлеты Топ 5

|

| ||

|

+493 |

506 |

В интересном положении |

|

+450 |

511 |

Документальное кино |

|

+439 |

471 |

ГОРОСКОП |

|

+406 |

514 |

Документальные фильмы |

|

+377 |

445 |

Темы_дня |

Падения Топ 5

|

| ||

|

-1 |

13 |

Волонтеры. Красный крест |

|

-1 |

30 |

Skytao |

|

-3 |

8 |

Улицы Праги |

|

-7 |

5 |

Планирование проекта |

|

-8 |

6 |

Адреналин продаж |

Популярные за сутки

Загрузка...

BlogRider.ru не имеет отношения к публикуемым в записях блогов материалам. Все записи

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.

взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.